Фабрика процессов как средство развития компетенций в области бережливого производства

Кочегарова Л.Г.1![]() , Короленко А.Н.1

, Короленко А.Н.1![]()

1 Южно-Уральский государственный университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 33

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 8 (Август 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83019288

Аннотация:

В условиях возрастающих требований к эффективности управления и рациональному использованию ресурсов всё большую популярность приобретают технологии организационного обучения, основанные на имитационном моделировании. Одним из перспективных инструментов в этой области является фабрика процессов – практико-ориентированный формат, позволяющий апробировать принципы бережливого производства в различных сферах организационной деятельности, включая управленческие и операционные процессы. В статье рассматривается опыт внедрения фабрики офисных процессов на базе образовательной организации как средства формирования у обучающихся навыков анализа и оптимизации бизнес-процессов. Представлены этапы тренинга, включающего идентификацию узких мест, разработку и реализацию мероприятий по улучшению. Особое внимание уделено формированию компетенций в области процессного мышления, командного взаимодействия, управленческой коммуникации и повышения операционной эффективности. Показано, что фабрика процессов может использоваться не только в образовательной среде, но и как элемент внутрифирменного обучения персонала, способствующий трансформации организационной культуры и повышению адаптивности бизнеса. Результаты работы могут быть полезны специалистам в области управления, организационного развития и бизнес-образования, а также руководителям, заинтересованным в практическом внедрении принципов Lean в офисной среде.

Ключевые слова: фабрика процессов, имитационное обучение, бережливое производство

JEL-классификация: I23, M53, L23

Введение

В современных реалиях на российских предприятиях актуальной является проблема повышения производительности труда. Это связано в первую очередь, как с недостаточным кадровым обеспечением на предприятиях, так и с ограниченными возможностями инвестирования в период высокой ключевой ставки. На государственном уровне попытка разрешения этой проблемы выражается в принятии с 2025 г. национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в составе которого реализуется Федеральный проект «Производительность труда» [1]. Принятый проект стал логическим продолжением действовавшего с 2014 по 2019 г. национального проекта «Производительность труда», за период существования которого участникам удалось увеличить прибыль на 434 млрд. руб. Общее число предприятий, принявших участие в программах адресной поддержки составило 5,5 тыс., по программе «Лидеры производительности» было обучено 9,4 тыс. руководителей. Также благодаря национальному проекту предприятиям удалось существенно увеличить выработку и сократить время производства продукции [2]. В рамках вновь принятого проекта планируется расширить охват участников, которым будет оказана поддержка в реализации мер по повышению производительности труда. Среди этих мер важная роль отводится внедрению инструментов бережливого производства в производственные и офисные процессы при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК), а также созданию культуры постоянных улучшений. В бережливом производстве основной акцент делается на создание ценности для клиента за счёт оптимизации процессов, устранения избыточных операций и стандартизации, в результате чего повышается эффективность работы и сводятся к минимуму возможные потери.

Особенности применения концепции бережливого производства в международной практике и специфика его применения в российских компаниях описаны в работе Ю.С. Положенцевой и В.А. Чаплыгиной [6].

В работе Т. Н. Субботиной [9] представлены примеры успешной реализации принципов бережливого производства на российских предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда». Автор подчёркивает, что ключевым фактором повышения эффективности является всеобъемлющее обучение персонала, при этом акцентируется внимание на необходимости применения активных форм обучения и создания условий, способствующих формированию внутренней мотивации работников к самообучению.

Т.В. Денисова, И.И. Просвирина и А.А. Юсупов [1] демонстрируют возможность применения бережливых технологий для оптимизации документооборота и выделяют следующие качественные эффекты от такого подхода: ускорение рабочих процессов, усиление системы внутреннего контроля, снижение нагрузки на сотрудников и сокращение операционных расходов.

Н. С. Хорошавина и В. Е. Барковская [10] подчёркивают перспективность использования инструментов бережливого производства в сфере инновационной деятельности. По их мнению, данный подход способствует снижению ресурсных и временных затрат на этапах разработки, одновременно повышая результативность инновационных процессов. В условиях жёстких санкционных ограничений это может служить действенным механизмом активизации инновационного потенциала российских предприятий.

Р.А. Момот и Е.А. Лазарева [5] считают, что Lean-технологии могут эффективно применяться в любой сфере деятельности, независимо от политической системы и экономического уровня развития страны. Однако, они отмечают, что в российских условиях требуется предварительная работа по формированию корпоративной культуры и трансорфмации образа мышления для осознанного применения данной концепции на предприятиях.

Схожую точку зрения высказывает В. С. Минев [4], подчёркивая, что форсированное внедрение элементов бережливого производства без должной подготовки коллектива может в среднесрочной перспективе привести к снижению производительности труда. В связи с этим он акцентирует внимание на необходимости одновременного преобразования корпоративной культуры, при котором новые принципы, правила и ценности становятся неформальной частью повседневной деятельности и разделяются большинством работников.

Вопросы проблемно-ориентированного обучения в рамках внедрения компетенций по бережливому производству, его перспективы и результативность рассмотрены в работах О.А. Сайченко [7], Е.В. Спиридоновой, Т.Ю. Калошиной [8], К.А. Загребельного, Е.С. Балашовой [2], С.Д. Мазуниной, В.Л. Аджиенко, Л.В. Исаковой, Н.В. Шулятьевой, Е.М. Карповой [3].

В зарубежных научных источниках широко освещены вопросы, связанные с современным состоянием учебных фабрик (фабрик процессов), приведены примеры внедрения, а также описаны перспективы их развития, вызовы и возможности для повышения эффективности обучения через моделирование производственных процессов [12; 13; 16; 17; 18; 22].

Несмотря на широкое распространение учебных фабрик в образовательной среде и признание их эффективности, в отечественной литературе слабо разработан вопрос применения данного формата в контексте офисных (непроизводственных) процессов, а также отсутствует системное описание моделей внедрения и методических подходов.

Цель настоящей работы – рассмотреть возможность применения фабрики процессов для формирования профессиональных компетенций в области управления и организационного развития, а также описать методику проведения авторского тренинга «Офисная фабрика процессов».

Новизна исследования заключается в обосновании эффективности адаптированной модели фабрики процессов для оптимизации офисных функций, а также в описании оригинальной методики, реализующей проблемно-ориентиованный подход в корпоративном обучении. Предполагается, что использование офисной фабрики процессов с опорой на данный подход способствует более глубокому усвоению принципов бережливого производства, формированию процессного мышления и развитию управленческих компетенций по сравнению с традиционными методами обучения.

Методологической основой настоящего исследования выступает системный и деятельностный подход, в рамках которого фабрика процессов рассматривается как элемент образовательной среды, имитирующий реальные организационные процессы с целью формирования профессиональных компетенций.

Основная часть

Одной из ключевых задач при внедрении бережливого производства является обучение сотрудников предприятий, для которых не всегда подходят стандартные образовательные методы. Это обусловлено рядом специфических особенностей: во-первых, в отличие от студентов, рабочие и специалисты предприятий чаще ориентированы на практический опыт и обучение в действии, а не на теоретические занятия; во-вторых, они представляют собой гетерогенную группу по уровню базовой подготовки, профессионального опыта и мотивации к обучению. Кроме того, сотрудники предприятий нередко демонстрируют ограниченную способность к переносу знаний из одного контекста в другой, что усложняет освоение комплексных управленческих и организационных практик, таких как методы бережливого производства [16].

Учитывая эти особенности, эффективные образовательные подходы должны опираться на высокую степень прикладной направленности, максимальную приближённость к реальной производственной среде, а также предусматривать использование форм, стимулирующих неформальное и случайное обучение. Указанные требования достижимы при использовании имитационных методов обучения, которые позволяют участникам погружаться в реальный процесс, самостоятельно выполняя задачи, а затем применять предложенные преподавателем инструменты для оптимизации данного процесса.

В настоящее время всё большее внимание уделяется фабрикам процессов, которые представляют собой современную форму имитационного обучения, ориентированную на практическое освоение производственных и управленческих навыков. Подобные форматы позволяют не только воссоздавать реальные условия трудовой деятельности, но и эффективно формировать профессиональные компетенции через участие в моделируемых ситуациях.

Идея создания учебной фабрики появилась в начале 20 века в университете Лафборо (Великобритания), где Герберт Скофилд предложил создать имитационную среду с реальным производственным оборудованием для обучения студентов-инженеров и производственных рабочих [17]. В работе Э. Абеле и др. [12] указывается, что сам термин «учебная фабрика» официально возник в 1994 году в рамках гранта Национального научного фонда США, полученного консорциумом во главе с Университетом штата Пенсильвания в контексте разработки концепции, ориентированной на междисциплинарную, практико-ориентированную форму подготовки инженеров при активном участии промышленности. С тех пор модель получила широкое распространение, особенно в Европе, и сегодня представлена множеством вариаций – от компактных учебных площадок до высокотехнологичных комплексов, направленных на интеграцию теории и практики как в инженерном образовании, так и в области подготовки управленческих кадров.

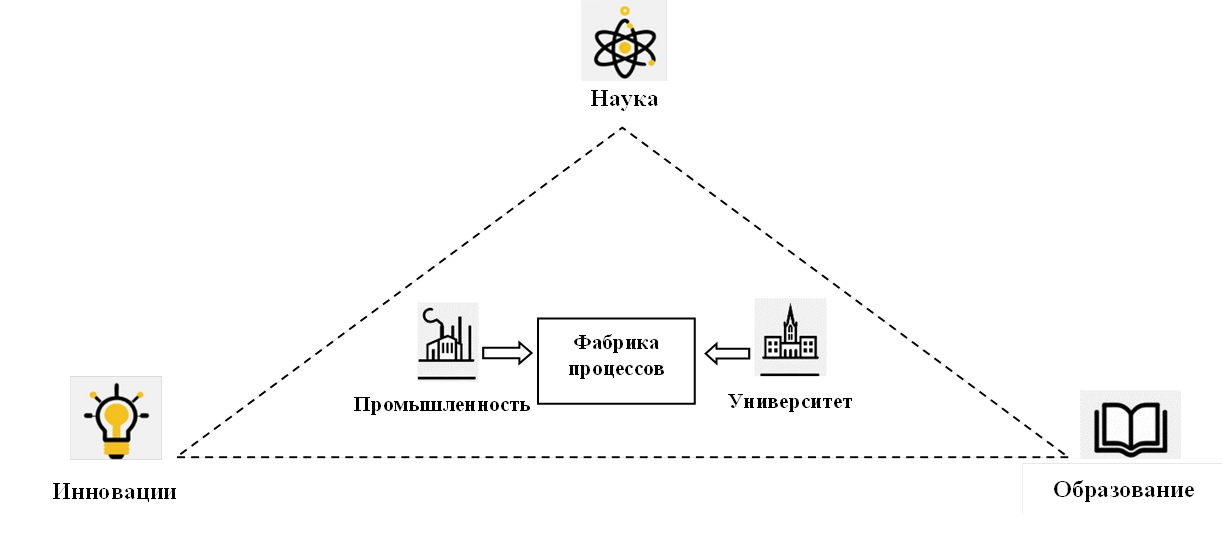

Формат фабрики процессов выходит за рамки исключительно методики преподавания. На концептуальном уровне он соотносится с расширенной парадигмой учебной фабрики, основанной на идее «треугольника знаний» – тесной взаимосвязи образования, исследований и инноваций как ключевых факторов развития общества, основанного на знаниях [11; 15; 20]. Фабрика процессов становится не просто образовательной средой, но и площадкой для интеграции академических и производственных практик. Здесь образовательные инициативы дополняются совместной научно-исследовательской деятельностью и инновационной работой, направленной на решение прикладных задач и освоение новых технологических решений (рисунок 1).

Рисунок 1. Расширенная парадигма фабрики процессов, основанная на модели «треугольника знаний»: наука - образование - инновации

Источник: составлено авторами

Таким образом, фабрика процессов реализует гибридную миссию: с одной стороны, она способствует профессиональному развитию студентов и сотрудников предприятий, а с другой – служит каналом трансфера знаний между университетами и индустрией, что особенно важно в контексте формирования устойчивой культуры непрерывного улучшения и повышения конкурентоспособности производства.

Образовательная модель фабрики процессов опирается на интеграцию трёх форм обучения (формальное, неформальное и случайное), каждая из которых выполняет специфическую функцию в формировании профессиональных компетенций обучающихся.

Формальное обучение в рамках фабрики процессов реализуется через структурированные образовательные программы: заранее спланированные занятия, инструкции, лекции и практические задания, направленные на освоение определённых понятий, таких как бережливое производство, поток создания ценности, стандартизированная работа и др.

Неформальное обучение возникает в процессе взаимодействия участников: при обсуждении решений, обмене опытом, выполнении совместных заданий. Оно не обязательно прописано в программе и не всегда контролируется извне, но тем не менее оказывает значительное влияние на усвоение знаний и развитие умений, особенно в командной работе и принятии решений.

Случайное обучение происходит как побочный продукт основной деятельности в ходе симуляции производственного процесса. Оно проявляется, например, когда участник, столкнувшись с неожиданной проблемой, вынужден самостоятельно находить решение или когда он наблюдает ошибки других и извлекает из этого урок. В фабрике процессов такие элементы обучения происходят естественно, способствуя формированию глубинных знаний, личной ответственности и адаптивности.

Особое значение в фабрике процессов придаётся именно неформальным и случайным способам освоения знаний, которые, по мнению В.Дж. Марсик и К.Э. Уоткинс V.J. Marsick и K.E. Watkins, составляют основу обучения взрослых и способствуют устойчивому профессиональному развитию [19].

При обучении сотрудников предприятий целесообразно использовать подход problem pull (обучение, инициируемое проблемой), который предполагает постановку практической проблемы до ознакомления с соответствующей теоретической базой [21]. Такой формат способствует формированию устойчивой мотивации: участники осознают необходимость освоения новых знаний для решения актуальной задачи, что повышает значимость усваиваемого материала и усиливает его прикладную направленность. Problem pull особенно эффективен для взрослой аудитории с производственным опытом, ориентированной на практическое применение и решение конкретных проблем.

В противоположность ему, подход theory push (предварительное изложение теории) основывается на последовательной трансляции теоретических знаний от преподавателя к обучающимся, с последующим закреплением материала через решение учебной задачи [21]. Эта модель характерна для академической среды и может быть оправдана в случае, когда обучающимся необходимо вначале овладеть основными понятиями и методами, прежде чем применять их на практике.

В условиях учебной фабрики, направленной на развитие компетенций у сотрудников предприятий, приоритетное применение подхода problem pull позволяет максимально приблизить процесс обучения к реальным производственным ситуациям, способствуя развитию адаптивности, самостоятельности и способности к принятию решений в условиях неопределённости [14; 21].

При разработке фабрики процессов необходимо обеспечить такой дизайн учебной среды, который бы соответствовал специфике целевой аудитории и был направлен на развитие профессиональных компетенций, востребованных в конкретной производственной или управленческой сфере. Концептуальное и методическое проектирование учебной фабрики должно учитывать уровень подготовки, профессиональный опыт, мотивационные установки и характер образовательных потребностей обучающихся, обеспечивая тем самым целенаправленное формирование знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного функционирования в условиях современной производственной среды [21].

Важно отметить, что моделирование ситуации в обучении бережливому производству направлено преимущественно на формирование переносимых навыков. Его основная цель заключается не в разработке ответа на заданный вопрос, а в развитии у участников практического опыта применения инструментов и принципов бережливого производства, а также в изменении установок и формировании устойчивой культуры постоянного улучшения – так называемого мышления бережливого производства [18].

В настоящее время формат фабрики процессов получил широкое распространение также и в российской образовательной практике, демонстрируя эффективность не только в обучении принципам оптимизации производственных, но и вспомогательных (офисных, логистических) бизнес-процессов.

На базе Центра дополнительного образования «Школа бизнеса» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) реализуются различные методики подготовки специалистов в области бережливого производства, основанные на имитационно-игровом подходе. В числе таких разработок – авторская обучающая программа «Офисная фабрика процессов», отличающаяся от традиционной «Фабрики производственных процессов» характером воспроизводимых ситуаций, ориентированных преимущественно на офисную среду.

В рамках данной симуляции объектом совершенствования выступают преимущественно административные и информационные потоки, которые, хотя и не связаны напрямую с производственными функциями, оказывают существенное влияние на общую результативность деятельности предприятия. Особое внимание при этом уделяется сокращению времени обработки информации, оптимизации документооборота, устранению избыточных согласований и повышению эффективности межфункционального взаимодействия. Таким образом, офисная фабрика процессов представляет собой адаптированную разновидность имитационного обучения, ориентированную на формирование управленческих и организационных компетенций в контексте бережливого подхода.

При реализации образовательной методики, разработанной в ЮУрГУ имитируется бизнес-процесс по оформлению внеплановых заявок на получение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в условиях заданных регламентных ограничений. Количество участников может варьироваться от 10 до 20 в зависимости от организационных условий проведения тренинга. Оптимальным с точки зрения комфортности и эффективности взаимодействия является состав группы из 15–16 участников. Предлагаемый набор ролей может быть следующим: материально ответственное лицо комплекса, начальник подразделения комплекса, директор комплекса, экономист предприятия, представитель контрольно-ревизионного отдела, представитель материально-технического отдела, генеральный директор предприятия, исполнительный директор предприятия, представитель юридического отдела, поставщик предприятия, представитель службы безопасности, курьер.

Учебно-методический комплекс включает в себя: краткое руководство и инструкцию для тренера; материалы для проведения обучения в рамках имитационной игры; комплект материалов для проведения имитационной игры (описания ролей и операционные карты); наглядные пособия - комплект материалов в формате CDR и PDF для оформления аудитории.

Тренинг представляет собой серию итераций, в рамках которых участники последовательно повышают результативность моделируемых процессов. В самом сценарии бизнес-симуляции изначально зашиты потери в процессах (избыточная проверка, разрозненная информация разных участников и подразделений, сложные для восприятия стандартные операционные процедуры на некоторых игровых местах, противоречивые инструкции, узкие места в виде различающейся трудоёмкости операций и т.д.). По результатам апробации методики на выборке более 250 человек, включающей студентов и представителей корпоративного сектора, была выработана оптимальная структура этапов проведения бизнес-симуляции (рисунок 2).

На подготовительном этапе осуществляется комплектация рабочих мест участников в соответствии с установленными стандартами. Например, для материально-ответственного лица предусмотрены следующие документы: описание роли; книга учета внеплановых заявок; пример заполненной формы внутреннего заказа ТМЦ; справочник ТМЦ предприятия; реестр новых заказов; стандартная операционная процедура № 004, № 005, № 006.

Данный этап направлен на обеспечение организационной готовности к проведению тренинга.

Первый этап включает вводную часть, в ходе которой участники знакомятся друг с другом, формулируются цели и структура предстоящего обучения, обсуждаются ожидания участников, а также озвучиваются правила и регламент проведения деловой игры. Основной задачей этого этапа является создание благоприятной психологической атмосферы и подготовка аудитории к восприятию учебного материала.

Второй этап посвящён теоретическому введению в основы бережливого производства. Участникам последовательно представляются ключевые понятия, такие как «потери», «ценность» и «поток создания ценности», подробно рассматриваются восемь видов потерь. Продолжительность этого этапа, как правило, составляет 80–90 минут, в зависимости от уровня подготовки аудитории.

Третий этап выполняет функцию непосредственной подготовки к первому игровому раунду. На этом этапе участникам разъясняется суть и цель симуляционного упражнения, представляющего собой моделирование бизнес-процесса оформления внеплановых заявок на получение товарно-материальных ценностей. Условиями раунда предусмотрено оформление десяти заявок, включая подписание договоров с поставщиками, при этом передача документов осуществляется партиями по два экземпляра. Основной задачей участников становится оптимизация бизнес-процесса для достижения установленных целевых показателей. Кроме того, на данном этапе производится распределение ролевых функций – случайным образом либо по желанию участников. После этого участники занимают рабочие места, изучают свои роли, соответствующие стандартные операционные процедуры (СОП), а также сопутствующую документацию.

Четвёртый этап – проведение первого раунда симуляции – рассчитан на 20–25 минут. В рамках данного этапа участники действуют строго в соответствии с инструкциями, изложенными в их ролевых описаниях и стандартных операционных картах. Внесение изменений в бизнес-процессы, а также любые попытки их оптимизации в ходе первого раунда не допускаются. В случае возникновения идей по улучшению участники могут передать соответствующие предложения менеджерам по улучшениям – если такая роль предусмотрена при проведении тренинга.

![]()

Рисунок 2. Основные этапы фабрики офисных процессов

Источник: составлено авторами

Менеджеры по улучшениям не принимают участия в операционной деятельности, исполняя функцию внешних наблюдателей. Их задачей является фиксация наблюдаемых потерь, поступающих предложений и замечаний, полученных от других участников.

Пятый этап включает аналитическое обсуждение результатов первого раунда. Как правило, команда оказывается не в состоянии достичь установленных целевых показателей, что служит отправной точкой для коллективного анализа и критической рефлексии. На данном этапе тренер инициирует обсуждение с помощью направляющих вопросов, например: «Как вы считаете, теоретически возможно ли выполнить поставленный план в текущих условиях?» Подобные вопросы стимулируют эмоциональное вовлечение участников, провоцируя выдвижение как реалистичных, так и противоположных по тону гипотез – от оптимистичных до явно скептических. Этот диалог формирует мотивационную основу для последующего этапа – самостоятельной попытки оптимизации процессов на основе коллективного анализа неэффективных действий и выявленных потерь.

В совещании по итогам первого раунда принимают участие все члены команды, включая менеджеров по улучшениям. На данном этапе происходит фиксация выявленных проблем, обсуждение возможных вариантов их устранения, а также попытка определения корневых причин возникших затруднений. Особое внимание уделяется глубине анализа – важно не ограничиваться поверхностными суждениями, а стремиться к выявлению системных факторов, снижающих эффективность процессов. При этом тренер выступает в роли модератора и не должен оказывать чрезмерного влияния на ход обсуждения или навязывать решения, предоставляя участникам возможность самостоятельно сформулировать выводы. После завершения работы над проблемным полем и разработки перечня мероприятий по оптимизации процессов команда может переходить к этапу их реализации. Рекомендуемая продолжительность совещания составляет около 15 минут.

Шестой этап – подготовка ко второму раунду – предусматривает реализацию предложенных улучшений, сформулированных по итогам совещания. Участники самостоятельно адаптируют рабочие процедуры, перераспределяют функции, корректируют документы и стандарты в соответствии с намеченными изменениями. Продолжительность подготовительного этапа определяется тренером с учётом общего хронометража тренинга и, как правило, не превышает 15–20 минут. На этом этапе важно обеспечить самостоятельность участников в организации изменений, что способствует формированию навыков командной проработки и внедрения улучшений.

Седьмой этап представляет собой проведение второго раунда деловой игры (продолжительностью 20–25 минут), в ходе которого участники действуют на основе ранее согласованных изменений. Важно подчеркнуть, что по ходу симуляции не допускается внесение новых корректировок или внедрение дополнительных улучшений. Это позволяет объективно оценить результативность предложенных мероприятий и их влияние на эффективность бизнес-процесса.

Восьмой этап – совещание по итогам второго раунда – включает анализ достигнутых результатов и сравнительную оценку с первым раундом. Совещание проводится при участии тренера и, при необходимости, менеджеров по улучшениям. Продолжительность обсуждения не превышает 20 минут. В рамках анализа акцент делается на проблемах, оставшихся нерешёнными, а также на обсуждении причин успеха или неудачи в достижении поставленных целей. Особое внимание уделяется тому, какие действия оказались наиболее эффективными, а какие – недостаточными или ошибочными, и какие дополнительные меры могли бы способствовать дальнейшему улучшению процессов.

Девятый этап представляет собой обучающий блок, направленный на формирование у участников базовых навыков сбора и анализа данных о текущем состоянии процессов. В рамках этого этапа последовательно рассматриваются и отрабатываются такие инструменты, как наблюдение, хронометраж, диаграмма спагетти и интервьюирование. Далее участники знакомятся с методами повышения операционной эффективности, включая встроенное качество (Jidoka) [3], стандартизацию процессов [4], систему 5С [5], визуальный менеджмент и картирование потока создания ценности. По согласованию с группой и в зависимости от её целей и состава, в программу могут быть включены дополнительные темы, такие как методика решения проблем (например, алгоритм A3 [6] или «пять почему» [7]).

Десятый этап – практическое задание 1, в рамках которого участники под руководством Исполнительного директора строят карту текущего состояния бизнес-процесса (на момент завершения второго раунда). Работа выполняется с использованием стикеров и флипчарта (или магнитной доски). Цель данного задания – визуализация текущего потока, выявление проблемных зон, фиксация потерь и формирование общей картины функционирования процесса на основании коллективного анализа.

Одиннадцатый этап включает выполнение практического задания 2 – хронометраж операций. Замеры производятся только после внедрения всех ранее запланированных улучшений. Участники определяют продолжительность выполнения операций, выявляют узкие места и рассчитывают время такта (pitch time), что позволяет оценить потенциальный эффект от реализованных изменений и спланировать дальнейшие шаги по оптимизации.

Двенадцатый этап – подготовка к третьему раунду деловой игры. Решение о проведении данного раунда принимается тренером или организаторами на основе наличия необходимого времени и уровня вовлечённости участников. В случае проведения третьего раунда команда осуществляет дополнительную оптимизацию рабочих мест, применяет визуальные инструменты управления, уточняет стандарты. Участникам также предоставляется доступ к ноутбукам и справочной информации в электронном виде, что моделирует более реалистичные условия современного офисного процесса.

Тринадцатый этап – проведение третьего раунда симуляции. Раунд стартует по сигналу Исполнительного директора после того, как он убедится в готовности команды. Запуск игрового цикла осуществляется с фиксацией времени. Основной задачей участников становится практическое применение освоенных инструментов и методов бережливого производства в условиях, максимально приближенных к реальной деятельности.

По завершении третьего раунда рекомендуется организовать заключительное обсуждение, в ходе которого участники совместно с тренером анализируют достигнутые результаты. Особое внимание уделяется сравнению показателей текущего раунда с предыдущими, а также обсуждению того, какие именно изменения оказали наибольшее влияние на эффективность процесса. Участники высказывают свои наблюдения, делятся выводами о том, что удалось реализовать успешно, с какими трудностями они столкнулись, и какие потенциальные улучшения могли бы быть внедрены при наличии дополнительных ресурсов или времени.

Также на данном этапе важно зафиксировать качественные и количественные результаты тренинга, такие как снижение времени выполнения операций, сокращение количества потерь, повышение уровня взаимодействия в команде и рост вовлечённости участников. Рекомендуется уделить внимание обратной связи от каждого участника, выявить, какие инструменты и подходы оказались наиболее полезными, какие знания были усвоены, а какие аспекты требуют дальнейшей проработки.

Завершая тренинг, тренер подводит общий итог, акцентируя внимание на ключевых уроках, которые можно перенести в реальную профессиональную деятельность. При необходимости участникам могут быть предложены рекомендации по дальнейшему обучению и внедрению инструментов бережливого производства в своей практике.

Заключение

Представленная модель тренинга, сочетающая элементы теоретического обучения с активной деятельностью участников по самостоятельной оптимизации процессов, обладает рядом значимых преимуществ. Во-первых, поэтапное вовлечение в игровую симуляцию позволяет участникам не только усваивать ключевые понятия бережливого производства, но и практически применять полученные знания в процессе моделирования офисных процедур. Во-вторых, чередование игровых раундов с рефлексией и самостоятельным поиском решений формирует критическое мышление и развивает навык анализа текущих процессов, что способствует более глубокому пониманию причин возникновения потерь.

Особую ценность представляет включение этапа целенаправленного обучения между раундами, на котором участникам предлагаются конкретные инструменты и методы бережливого производства. Такой подход обеспечивает осознанное применение инструментов – не в абстрактной среде, а в рамках уже знакомого сценария, что повышает мотивацию и эффективность усвоения материала. Наконец, третий раунд, в котором участники действуют с опорой на изученные методы, демонстрирует на практике влияние управленческих решений на результативность процессов и позволяет закрепить приобретённые компетенции в условиях приближенных к реальной профессиональной среде.

[1] Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 07.07.2025)

[2] Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 07.07.2025)

[3] Jidoka – принцип производственной системы, заключающийся в автоматической остановке процесса при обнаружении отклонений от стандарта с целью немедленного устранения первопричины проблемы и предотвращения производства дефектной продукции.

[4] Стандартизация процессов – установление единых оптимальных методов выполнения операций для обеспечения стабильного качества, устранения потерь и создания основы для непрерывного совершенствования.

[5] Система 5С – методика организации рабочего места в бережливом производстве, включающая пять этапов: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование для повышения эффективности и безопасности труда.

[6] Алгоритм A3 – структурированный метод решения проблем в бережливом производстве, при котором весь процесс анализа и улучшения отображается на одном листе формата A3 для обеспечения системного подхода к непрерывному совершенствованию.

[7] Метод «пять почему» – техника анализа первопричин в бережливом производстве, заключающаяся в последовательном пятикратном задавании вопроса «почему?» для выявления глубинных причин проблемы и предотвращения её повторения.

Источники:

2. Загребельный К.А., Балашова Е.С. Фабрика процессов: универсальная образовательная площадка для освоения ключевых инструментов и методов бережливого университета на базе современного университета // Управленческий учет. – 2023. – № 12-2. – c. 602-610. – doi: 10.25806/uu12-22023603-610.

3. Мазунина С.Д., Аджиенко В.Л., Исакова Л.В., Шулятьева Н.В., Карпова Е.М. Бережливые компетенции у специалистов здравоохранения как основа повышения эффективности деятельности медицинской организации // Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2024. – № 4. – doi: /10.19163/2658-4514-2024-21-4-26-32.

4. Минев В.С. Формирование корпоративной культуры бережливого производства в современных условиях // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2024. – № 3. – doi: 10.24143/2073-5537-2024-3-33-41.

5. Момот Р.А., Лазарева Е.И. Формирование эффективной траектории повышения качества управления организациями на основе Lean-технологий // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2023. – № 2. – c. 163-172. – doi: 10.14529/em230214.

6. Положенцева Ю.С., Чаплыгина В.А. Формирование концепции бережливого производства: сравнительный анализ зарубежных и российских подходов // Beneficium. – 2025. – № 1(54). – c. 131-141. – doi: 10.34680/BENEFICIUM.2025.1(54).131-141.

7. Сайченко О.А. «Фабрика компетенций» как формат управления образовательной деятельностью для инновационной экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – № 10(151). – c. 151-161. – doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.10.04.019.

8. Спиридонова Е.В., Калошина Т.Ю. Обучение бережливому производству студентов технического университета на основе бизнес-симуляторов // Образование и наука. – 2025. – № 2. – c. 34-57. – doi: 10.17853/1994-5639-2025-2-34-57.

9. Субботина Т.Н. Внедрение бережливого производства на российских предприятиях // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – № 5. – c. 38-43. – doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.05.06.005.

10. Хорошавина Н.С., Барковская В.Е. Роль бережливого производства в инновационном развитии российских промышленных предприятий в условиях санкционного давления // Вопросы региональной экономики. – 2023. – № 1(54). – c. 69-76.

11. Унгер М., Полт В. «Треугольник знаний» между сферами науки, образования и инноваций: концептуальная дискуссия // Форсайт. – 2017. – № 2. – c. 10-26. – doi: 10.17323/2500-2597.2017.2.10.26.

12. Abele E., Metternich J., Tisch M., Chryssolouris G., Sihn W., ElMaraghy H., Ranz F. Learning Factories for Research, Education, and Training // Procedia CIRP. – 2015. – p. 1-6. – doi: 10.1016/j.procir.2015.02.187.

13. Anselmann S., Faßhauer U., Windelband L. Investigating Learning Factories as a Learning Environment in Vocational Education and Training // Creative Education. – 2024. – № 7. – p. 1337-1358. – doi: 10.4236/ce.2024.157081.

14. Cachay J, Abele E. Developing Competencies for Continuous Improvement Processes on the Shop Floor through Learning Factories // Procedia CIRP. – 2012. – p. 638-643. – doi: 10.1016/j.procir.2012.07.109.

15. Chryssolouris G., Mavrikios D., Mourtzis D. Manufacturing Systems: Skills & Competencies for the Future // Procedia CIRP. – 2013. – p. 17-24. – doi: 10.1016/j.procir.2013.05.004 .

16. De Vin L.J., Jacobsson L. Karlstad lean factory: an instructional factory for game-based lean manufacturing training // Production and Manufacturing Research. – 2017. – № 1. – p. 268-283. – doi: 10.1080/21693277.2017.1374886.

17. De Vin L.J., Jacobsson L., Odhe J. Game-based Lean Production training of university students and industrial employees // Procedia Manufacturing. – 2018. – p. 578-585. – doi: 10.1016/j.promfg.2018.06.098.

18. De Vin L.J., Jacobsson L., Odhe J. Simulator-assisted lean production training // Production and Manufacturing Research. – 2019. – № 1. – p. 433-447. – doi: 10.1080/21693277.2019.1644248.

19. Marsick V.J., Watkins K.E. Informal and Incidental Learning // New Directions for Adult and Continuing Education. – 2001. – № 89. – p. 25-34. – doi: 10.1002/ace.5.

20. Rentzos L., Doukas M., Mavrikios D., Mourtzis D., Chryssolouris G. Integrating Manufacturing Education with Industrial Practice Using Teaching Factory Paradigm: A Construction Equipment Application // Procedia CIRP. – 2014. – p. 189-194. – doi: 10.1016/j.procir.2014.01.126.

21. Tisch M., Hertle C., Cachay J., Abele E., Metternich J., Tenberg R. A systematic approach on developing action-oriented, competency-based learning factories // Procedia CIRP. – 2013. – p. 580-585. – doi: 10.1016/j.procir.2013.06.036.

22. Wagner U., AlGeddawy T., ElMaraghy H., MŸller E. The State-of-the-Art and Prospects of Learning Factories // Procedia CIRP. – 2012. – p. 109-114. – doi: 10.1016/j.procir.2012.07.020.

Страница обновлена: 20.02.2026 в 04:49:01

Download PDF | Downloads: 33

Learning factory as a means of developing competencies in lean production

Kochegarova L.G., Korolenko A.N.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 8 (August 2025)

Abstract:

In the context of increasing demands for management efficiency and the rational use of resources, organizational learning technologies based on simulation modeling are gaining increasing popularity. One of the promising tools in this area is the learning factory – a practice-oriented format that allows for the application of lean production principles across various areas of organizational activity, including both managerial and operational processes. This article examines the experience of implementing an office learning factory in a higher education institution as a means of developing students' skills in business process analysis and optimization. The article describes the training stages, including identification of bottlenecks, development and implementation of improvement measures.

Special attention is given to the development of competencies in process thinking, team interaction, managerial communication, and operational efficiency. It is demonstrated that the learning factory can be used not only in educational settings but also as a component of corporate training, supporting the transformation of organizational culture and enhancing organizational adaptability. The results research may be useful for professionals in the fields of management, organizational development, and business education, as well as for executives interested in the practical implementation of Lean principles in an office environment.

Keywords: learning factory, simulation-based learning, lean production

JEL-classification: I23, M53, L23

References:

Abele E., Metternich J., Tisch M., Chryssolouris G., Sihn W., ElMaraghy H., Ranz F. (2015). Learning Factories for Research, Education, and Training Procedia CIRP. 32 1-6. doi: 10.1016/j.procir.2015.02.187.

Anselmann S., Faßhauer U., Windelband L. (2024). Investigating Learning Factories as a Learning Environment in Vocational Education and Training Creative Education. 15 (7). 1337-1358. doi: 10.4236/ce.2024.157081.

Cachay J, Abele E. (2012). Developing Competencies for Continuous Improvement Processes on the Shop Floor through Learning Factories Procedia CIRP. 3 638-643. doi: 10.1016/j.procir.2012.07.109.

Chryssolouris G., Mavrikios D., Mourtzis D. (2013). Manufacturing Systems: Skills & Competencies for the Future Procedia CIRP. 7 17-24. doi: 10.1016/j.procir.2013.05.004 .

De Vin L.J., Jacobsson L. (2017). Karlstad lean factory: an instructional factory for game-based lean manufacturing training Production and Manufacturing Research. 5 (1). 268-283. doi: 10.1080/21693277.2017.1374886.

De Vin L.J., Jacobsson L., Odhe J. (2018). Game-based Lean Production training of university students and industrial employees Procedia Manufacturing. 25 578-585. doi: 10.1016/j.promfg.2018.06.098.

De Vin L.J., Jacobsson L., Odhe J. (2019). Simulator-assisted lean production training Production & Manufacturing Research. 7 (1). 433-447. doi: 10.1080/21693277.2019.1644248.

Denisova T.V., Prosvirina I.I., Yusupov A.A. (2023). Automation of document flow in the lean production tool system. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 17 (3). 38-46. doi: 10.14529/em230303.

Khoroshavina N.S., Barkovskaya V.E. (2023). The role of lean manufacturing in the innovative development of russian industrial enterprises under sanctions pressure. Problemsof regional economy. (1(54)). 69-76.

Marsick V.J., Watkins K.E. (2001). Informal and Incidental Learning New Directions for Adult and Continuing Education. (89). 25-34. doi: 10.1002/ace.5.

Mazunina S.D., Adzhienko V.L., Isakova L.V., Shulyateva N.V., Karpova E.M. (2024). Lean competencies of healthcare professionals as a basis for improving the efficiency of a medical organization. Volgogradskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. 21 (4). doi: /10.19163/2658-4514-2024-21-4-26-32.

Minev V.S. (2024). Formation of a corporate culture of lean production. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (3). doi: 10.24143/2073-5537-2024-3-33-41.

Momot R.A., Lazareva E.I. (2023). Forming effective trajectory to improve the qualityof organizations management based on Lean technologies. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 17 (2). 163-172. doi: 10.14529/em230214.

Polozhentseva Yu.S., Chaplygina V.A. (2025). Formation of the concept of lean manufacturing: comparative analysis of foreign and russian approaches. Beneficium. (1(54)). 131-141. doi: 10.34680/BENEFICIUM.2025.1(54).131-141.

Rentzos L., Doukas M., Mavrikios D., Mourtzis D., Chryssolouris G. (2014). Integrating Manufacturing Education with Industrial Practice Using Teaching Factory Paradigm: A Construction Equipment Application Procedia CIRP. 17 189-194. doi: 10.1016/j.procir.2014.01.126.

Saychenko O.A. (2024). «competence factory» as a format for managing educational activities for the innovation economy. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 4 (10(151)). 151-161. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.10.04.019.

Spiridonova E.V., Kaloshina T.Yu. (2025). Lean production training for technical university students using business simulators. Obrazovanie i nauka. 27 (2). 34-57. doi: 10.17853/1994-5639-2025-2-34-57.

Subbotina T.N. (2024). Implementation of lean production in Russian enterprises. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 6 (5). 38-43. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.05.06.005.

Tisch M., Hertle C., Cachay J., Abele E., Metternich J., Tenberg R. (2013). A systematic approach on developing action-oriented, competency-based learning factories Procedia CIRP. 7 580-585. doi: 10.1016/j.procir.2013.06.036.

Unger M., Polt V. (2017). The "triangle of knowledge" between the fields of science, education and innovation: a conceptual discussion. Foresight. 11 (2). 10-26. doi: 10.17323/2500-2597.2017.2.10.26.

Wagner U., AlGeddawy T., ElMaraghy H., MŸller E. (2012). The State-of-the-Art and Prospects of Learning Factories Procedia CIRP. 3 109-114. doi: 10.1016/j.procir.2012.07.020.

Zagrebelnyy K.A., Balashova E.S. (2023). Process factory: universal educational platform for mastering key tools and methods of lean production based on the modern university. Management accounting. (12-2). 602-610. doi: 10.25806/uu12-22023603-610.