Взаимосвязь изменений на рынке жилищного строительства и депопуляции населения в сельских районах

Стерник С.Г.1,2![]() , Гареев И.Ф.3

, Гареев И.Ф.3![]() , Хурамшина А.З.4

, Хурамшина А.З.4![]() , Пилипенко И.В.5

, Пилипенко И.В.5![]()

1 Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, ,

2 Московский финансово-промышленный университет «Синергия», ,

3 Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ,

4 Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, ,

5 Институт социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН, ,

Скачать PDF | Загрузок: 29

Статья в журнале

Жилищные стратегии (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 2 (Апрель-июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82648047

Аннотация:

Население России продолжает концентрироваться в крупных городах и городских агломерациях при сокращении доли жителей малых городов и сельской поселений. К оттоку из сельских территорий приводит недостаточный уровень социально-экономического развития отдельных муниципальных районов. В связи с этим нами была поставлена цель по выявлению взаимосвязи между изменениями на рынке жилищного строительства и депопуляцией населения в сельских районах. В результате исследования нами выявлена отрицательная корреляция между демографической ситуацией и такими показателями как средняя этажность и средняя площадь строящейся жилой единицы. Положительная корреляция с демографическими индикаторами выявлена у такого показателя как площадь вновь межеванных земельных участков. Результаты исследования будут полезны при обосновании и разработке

Ключевые слова: депопуляция, урбанизация, сельские территории, жилищные условия, развитие территорий

JEL-классификация: J11, J13, O18

Актуальность исследования

В рамках обоснования социально-экономического развития территории Черемшанского района Республики Татарстан нами получены результаты, которые позволили сформулировать опорные гипотезы и несколько основных направлений для дальнейших исследований.

Представленное нами ранее обоснование размещения новой дорожной сети является одним из направлений инфраструктурного развития района (Стерник, Гареев, Плясова, 2024) [24, с.234]. Важность качества дорожной сети как фактора снижения депопуляции населения в Республике Татарстан поднимается и в Академии наук Республики Татарстан (АН РТ). В частности, по результатам исследования ученых АН РТ плохое состояние дорог является причиной роста ДТП в 25% случаях (Абдульзянов, 2018) [1, с.52].

Все направления для дальнейших исследований нами сформулированы для достижения одной цели – обеспечения условий для экономического развития региона и улучшения демографической ситуации. В работах российских ученых было доказано, что улучшение транспортной инфраструктуры регионов способно стимулировать экономический рост в слаборазвитых регионах, стимулируя малый и средний бизнес и повышая уровень и качество жизни (Ростовцев, 2024) [18, с.69].

Республика Татарстан демонстрирует максимальное падение удельного веса сельского населения (Мухаметов, Биктимиров, 2021) [14, с.159]. И это в условиях, когда в Республике Татарстан муниципально-территориальные преобразования прошли с минимальным ущербом для системы управления. Исследования ученых Института социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН показывают, что практически во всех субъектах Российской Федерации, где проводились преобразования муниципальных районов в городские округа и объединения муниципалитетов первого уровня, демографическая динамика оказывалась лучше в тех муниципальных образованиях, которые на себе таких преобразований не испытали (Симагин, Муртузалиева, Ванькина, 2023) [21, с.24]

Деструктивные явления в сельских поселениях Республики Татарстан обусловлены концентрацией всего основного производства и сферы услуг в крупных городах и пригородах (Мухаметов, Гайсин, Рубцов, 2021) [15, с.244]. Снижение рождаемости приводит к старению населения и сокращению численности трудоспособного населения, что в свою очередь означает дефицит рабочей силы, рост нагрузки на систему социального обеспечения и прочие негативные последствия (Гневашева, 2024) [5, с.26]. Кроме того, предполагается, что уровень бедности будет выше в тех регионах, где выше численность нетрудоспособного населения (Манаева, Мельников, 2024) [11, с.107].

Ухудшение демографической ситуации является одним из наиболее ярких проявлений экономической дестабилизации. Подобная ситуация наблюдается во многих регионах страны, и она стала одним из побудительных мотивов для реализации комплекса национальных проектов – от стимулирования спроса и предложения на рынке жилой недвижимости (Мустафина, Сайфуллина, Гильманова, 2018) [13, с.26] до развития здравоохранения.

Одной из наиболее специализированных государственных программ для содействия решению жилищной проблемы, которая по замыслу разработчиков отчасти вернет жителей в регион, является «Дальневосточная ипотека». Проанализировав ход реализации данной программы, в работе (Ярашева, Макар, 2022) [28, с.90] было показано, что жильё представляет собой компоненту, значимую для различных пространственных уровней, в т.ч. в борьбе с угрозой потери высоквалифицированных трудовых ресурсов. Продолжив мониторинг данной программы, исследователи также выявили прогрессивную динамику в изменениях дополнительных условий программы «Семейная ипотека» в соответствии с национальными целями, социально-экономическими условиями и макрорегиональными приоритетами (Ярашева, Макар, 2024) [29, с.179].

Специально обратим внимание на ситуацию в регионе, где чрезвычайно высока доля сельского населения, – на Республику Алтай. Алтай, как регион, в котором доля сельского населения около 70% (в основном в силу территориального разделения труда), с 2019 года характеризуется миграционным приростом населения, благодаря переезду жителей из других регионов России. Причина кроется в географической специализации: республика претерпевает трансформацию системы расселения от «менее развитой – аграрной» к «среднеразвитой – туристическо-аграрной» (Фомин, Микрюков, Мирязов, 2022) [26, с.62].

Как видим, ухудшение демографической ситуации в сельских районах является сложным и многогранным процессом, который может быть обусловлен целым рядом факторов. В результате, обзор материалов исследований академических институтов, отдельных инициативных исследователей и многолетний авторский опыт в исследованиях рынка жилой недвижимости позволил нам сформулировать гипотезу о значимой взаимосвязи изменений на рынке жилищного строительства и депопуляции населения в сельских районах. Речь идет, прежде всего, о концентрации населения, жилищного строительства и рабочих мест в агломерациях (Локосов, Пилипенко, Шнейдерман, 2024) [8, с.173].

Среди экономических факторов также необходимо выделить уровень жизни и трансформацию рынка труда. Снижение доходов и экономическая нестабильность приводят к тому, что семьи откладывают или отказываются от рождения детей. Увеличение числа людей, работающих вне сельского хозяйства, и переход к более урбанизированной экономике снижают потребность в большом количестве детей как рабочей силы (в виде помощи сейчас и поддержки в будущем). Безусловно, развитие средств механизации значительно повысило эффективность сельского хозяйства, однако сокращение потребности в ручном труде привело и к снижению потребности в большом количестве детей для помощи в работе на земле.

В сельской местности часто наблюдаются более низкие доходы населения, отсутствие стабильной работы и ограниченные возможности для карьерного роста в сравнении с городскими условиями. Это создает финансовые трудности для молодых семей, которые вынуждены откладывать рождение детей до улучшения своего материального положения. Кроме того, молодые люди стремятся вовсе покинуть сельские районы в поисках лучших образовательных возможностей и качества жизни.

В результате, молодежь из сельских районов часто уезжает в города, что приводит к уменьшению числа людей репродуктивного возраста в этих районах. Ситуация осложняется соотношением женского и мужского населения в сельской местности: на 1000 мужчин приходится 941 женщина в моложе, чем трудоспособном возрасте, всего лишь 798 – в трудоспособном, и 2015 женщин – в старше, чем трудоспособном возрасте (ВПС 2024) [4, с.14]. По расчетам авторов на основе ВПС 2024, в фертильном возрасте 15-49 лет женщин – 905 на 1000 мужчин [4, с. 10]. Усугубляется ситуация тем, что поселения в сельской местности часто страдают от недостатка медицинской помощи, школ, детских садов и других социальных учреждений, что затрудняет воспитание детей и создает дополнительные риски для здоровья матери и ребенка.

Демографическая структура многих сельских районов характеризуется ростом доли граждан старше трудоспособного возраста. Это связано с миграцией молодежи в города и естественным процессом старения населения. В свою очередь, стареющее население снижает общий коэффициент рождаемости.

Кроме того, за последние десятилетия в обществе произошли существенные социальные и культурные изменения. Традиционные роли мужчин и женщин в семье скорректировались, что повлияло на решения о количестве детей. Вместе с этим, более высокий уровень образования также способствует лучшему пониманию вопросов планирования семьи и репродуктивного здоровья. Тем не менее, несмотря на повышения осознанности среди молодежи, наблюдается увеличение числа разводов, что также, наряду с неполными семьями, способствует снижению рождаемости.

В дополнение к этому развитие информационного поля привело к понимаю (чаще в виде тревоги) возможной социальной изоляции. Жизнь в отдаленных сельских районах может быть изолированной, что затрудняет социальную поддержку и взаимодействие между семьями и также негативно сказывается на желании иметь детей.

Все вышеперечисленные факторы могут влиять друг на друга, создавая сложную картину снижения рождаемости и численности населения в сельских районах. Каждая конкретная ситуация может иметь свои уникальные причины и контекст.

Например, при оценке пространственного развития Дальнего Востока России, исследователи выявили, что «положительные тренды по доходам и расходам населения не совпадают с отрицательными трендами динамики численности населения» (Макар, Ярашева, Симагин, 2021) [10, с.123]. Также необходимо помнить, что «в подобных задачах важным оказывается учет времени запаздывания: принятые решения не могут быть моментально отражены в системе, результат их воздействия отсрочен» (Жулего, Балякин, Сорокин, 2023) [6, с.36].

В связи с этим нами запланирован ряд научных статей, посвященных взаимосвязи демографической ситуации с основными факторами экономического развития.

Для решения проблемы снижения рождаемости в сельских районах необходимы комплексные меры, направленные на улучшение экономической ситуации, развитие инфраструктуры, создание условий для привлечения и удержания молодежи, а также повышение уровня социальной поддержки семей с детьми.

Одними из наиболее распространенных направлений для социальной поддержки молодежи являются жилищные условия и обеспечение жителей привлекательными рабочими местами с приемлемыми доходами. Кроме того, одним из наиболее распространенных из ответов на вопросы социологических исследований в данной области является «отсутствие достаточной инфраструктуры для проживания молодых семей с детьми» (Тихонова, Берсенев, Вершинин, 2024) [25, с.250]. Соответственно, в части решения жилищной проблемы базовым вопросом является содействие органов государственной и муниципальной власти в строительстве объектов социальной инфраструктуры в сельских поселениях (Рожков, Сайфуллина, 2010) [18, с.37]. Кроме этого, значимая корреляционная положительная связь была выявлена между демографическими показателями и индексом качества городской среды (Будилова, Лагутин, Мигранова, 2021) [3, с.51].

Наше исследование также позволило выявить взаимосвязь между развитием территорий, моделями ведения сельского хозяйства и демографической ситуацией. Этому будет посвящена следующая наша статья, а сейчас лишь обозначим некоторые положения.

По итогам нашего изучения истории развития сельского хозяйства в Черемшанском районе Республики Татарстан были выявлены направления деятельности с высоким потенциалом, в частности овощеводство и растениеводство. Примечательно, что в советское время данный район в силу благоприятных климатических условий и плодородия почв являлся лидером в возделывании репчатого лука. Ценность этой культуры для демографической динамики в том, что возделывание лука дает максимальный урожай на приусадебных участках: но даже при высокой доле механизации это требует достаточно большого ручного труда, что отчасти может способствовать возврату жителей в сёла. Традиционно, большое трудолюбие к возделыванию почвы в нашей стране проявляют граждане старше трудоспособного возраста. Еще великий ученый Д.И. Менделеев точно подметил: «с увеличением процента бодрых стариков человечество должно будет улучшаться, потому что такие старики, умудрённые опытом жизни, благотворно будут влиять на молодёжь, каким бы самомнением она не заразилась» (Белова, 2022) [2, с.82]. Наши опросы местного населения старшей возрастной группы Черемшанского района Республики Татарстан подтвердили это утверждение.

Безусловно, подобные миграции населения не должны строится только на инициативах граждан снизу; на региональном уровне могут быть разработаны т.н. перспективные экономические специализации (Пациорковский, 2020) [17, с.102].

Общий вывод в части развития сельского хозяйства ожидаем – создание новых рабочих мест способствует не только сокращению миграционного оттока трудоспособного населения, но и стимулирует приток населения из других территорий, что позволяет не только сохранить, но и увеличить численность населения. А увеличение доли трудоспособного населения репродуктивного возраста способствует, в свою очередь, увеличению рождаемости (Сенченко, Капитонов, 2020) [20, с.16].

Таким образом, в рамках обоснования направлений социально-экономического развития Черемшанского района Республики Татарстан в данном исследовании нами поставлена цель по выявлению взаимосвязей между структурными изменениями в жилищном строительстве и демографической ситуацией в Республике Татарстан. Мы исследовали как региональные показатели жилищного строительства, так и показатели отдельных сельских районов, в которых ситуация отличалась от общего тренда.

Мы также планируем вторую часть, которая будет посвящена взаимосвязи демографического поведения населения и трансформациям в экономических моделях ведения сельского хозяйства в Республике Татарстан.

Методика исследования

Выявление факта наличия взаимосвязи между изменениями на рынке жилищного строительства и депопуляцией населения в сельских районах стало возможным благодаря предпроектному исследованию обоснования социально-экономического развития Черемшанского района Республики Татарстан, которое осуществлялось с помощью следующих камеральных и полевых методов исследований:

1. Изучение документов территориального планирования и социально-экономического развития муниципального образования;

2. Личный объезд всех поселений Черемшанского района Республики Татарстан с целью изучения рынка жилой недвижимости;

3. Проведение встреч с руководителями сельских поселений для выявления тенденций социально-экономического развития поселения (в районе всего 18 сельских поселений и 48 населенных пунктов).

4. Проведение встреч с фермерами и руководителями крестьянско-фермерских хозяйств района с целью знакомства с ситуацией и потенциалом для развития;

5. Изучение специфики ведения торгово-ярмарочной деятельности на территории районного центра – в селе Черемшан;

6. Изучение статистической отчетности муниципальных образований Республики Татарстан в части показателей жилищного строительства, рождаемости и численности населения.

Выход на непосредственную формулировку гипотезы нам обеспечил объезд соседних районов: Нурлатского, Альметьевского, Лениногорского и Алькеевского районов Республики Татарстан, а также Шенталинского и Челно-Вершинского районов Самарской области, которые граничат с Черемшанским районом. В этих районах наблюдается различная ситуация с развитием территорий и сельского хозяйства, что и позволило нам выявить ряд тенденций. Полевые исследования проводились в период с ноября 2023 года по март 2024 года.

Результаты исследования

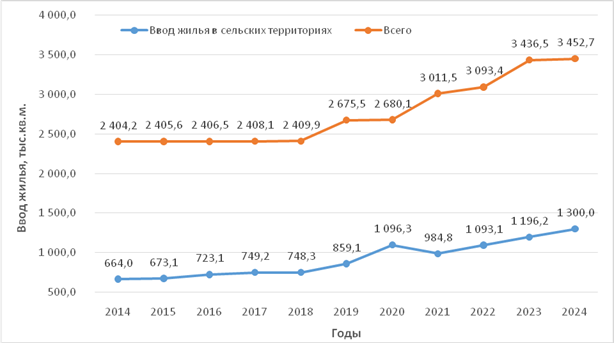

Динамика общего показателя ввода жилья в Республике Татарстан свидетельствует об увеличении объемов жилищного строительства (рис.1.). Учитывая положительное влияние роста жилищной обеспеченности населения на его демографическое поведение, усугубления социальных проблем (как, например, в республиках Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане) здесь не наблюдается. При этом рост ввода жилья отмечается и на сельских территориях.

Рис.1. Ввод жилья в Республике Татарстан, тыс. кв.м. (Источник: составлено авторами по данным Росстата и Единого ресурса застройщиков.

Данные за 2024 год по сельским территориям – оценка авторов, из-за отсутствия официально опубликованной информации)

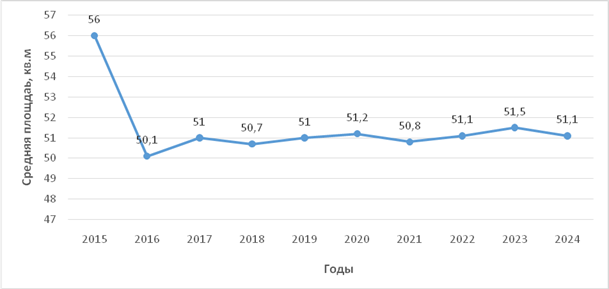

Средняя площадь строящихся жилых единиц, рассчитываемая для Республики Татарстан, демонстрирует стабильный уровень, и в контексте взаимосвязи с демографической ситуацией, казалось бы, не отличается какой-либо негативной динамикой (рис.2). Более того, отсутствие в региональной статистике значительного падения величины средней площади строящихся жилых единиц может наталкивать на позитивные выводы о стабильности в объемно-планировочных показателях, что не вполне согласуется с постоянными упоминаниями экспертами рынка об увеличении интереса к малогабаритным квартирам, что вызвано ростом цен на жилую недвижимость.

Рис.2. Средняя площадь строящихся жилых единиц, в среднем по Республике Татарстан (Источник: составлено авторами по данным Единого ресурса застройщиков)

Однако при более детальном исследовании (в разрезе агломераций и крупных городов) нам удалось выявить истинную ситуацию. Дело в том, что это только «статистическая стабильность» (показатель в масштабах всей республики), которая обеспечивается условным балансом между действительно малогабаритными квартирами в городах и поселениях Казанской агломерации, с одной стороны, и типовыми квартирами в периферийных городах Республики Татарстан, с другой стороны.

В городах и поселениях Казанской агломерации средняя площадь строящихся жилых единиц заметно ниже из-за высокой стоимости жилища. При этом техническая возможность формирования квартирографии с квартирами-студиями в столичной агломерации обеспечивается преимущественно монолитно-каркасной технологией строительства, что позволяет легко варьировать объемно-планировочные решения, подстраиваясь под изменения платежеспособного спроса (в данном случае, всё уменьшать и уменьшать площади жилищ).

В периферийных городах Республики Татарстан большая средняя площадь жилых единиц объясняется двумя факторами – более низкой ценой стоимости 1 кв.м жилья (130-160 тыс.руб. за кв.м против 200-240 тыс.руб. за кв.м. в Казани) и высокой долей панельного домостроения. Отличаясь низкой адаптивностью под изменения уровня платежеспособности населения, эта преимущественная технология строительства обуславливает свою инерцию и обеспечивает рынку более высокую среднюю площадь строящихся жилых единиц, что и отражено в статистике (табл.1). При этом уровень доходов у населения в гг. Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск соизмерим с доходами населения в г. Казань в силу развитых отраслей промышленности, таких как машиностроения, нефтехимии и нефтедобычи.

Таблица 1

Средняя площадь строящихся жилых единиц застройщиками, возводящих объекты в Казанской агломерации и городах Республики Татарстан (по состоянию на февраль 2025 года)

|

№

|

Застройщик

(наименование, доля в регионе в %)

|

Средняя

площадь, кв.м

|

|

Застройщики,

ведущие строительство на территории Казанской агломерации

| ||

|

1

|

ПИК (3,97%)

|

41,9

|

|

2

|

ГК Самолет (0,72%)

|

42,9

|

|

3

|

ГК Glorax

(1,08%)

|

43,7

|

|

4

|

ДК ТСИ (4,31%)

|

44,3

|

|

5

|

Суварстроит

(10,73%)

|

44,7

|

|

6

|

Новастрой (2,06%)

|

46,1

|

|

7

|

Комосстрой (1,69%)

|

48,1

|

|

8

|

ФСК (1,28%)

|

48,6

|

|

9

|

Унистрой (5,92%)

|

52,9

|

|

10

|

Ак Барс Дом

(9,63%)

|

53,3

|

|

11

|

СМУ-88 (8,75%)

|

56,9

|

|

Застройщики,

ведущие строительство

в гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск

| ||

|

1

|

ГК ПРОФИТ (6,02%)

|

48,8

|

|

2

|

ДОМКОР (3,06%)

|

51,9

|

|

3

|

СК Свой дом

(0,51%)

|

55,8

|

|

4

|

Талан (5,61%)

|

58,6

|

|

5

|

ГК Евростиль (2,86%)

|

60,0

|

|

6

|

СЗ Еврострой-Девелопмент

(1,13%)

|

61,4

|

|

7

|

Комфортное жилье

(0,15%)

|

66,3

|

|

8

|

Реал Эстейт Сити

(0,24%)

|

67,0

|

|

9

|

СЗ Яр тау (0,12%)

|

74,8

|

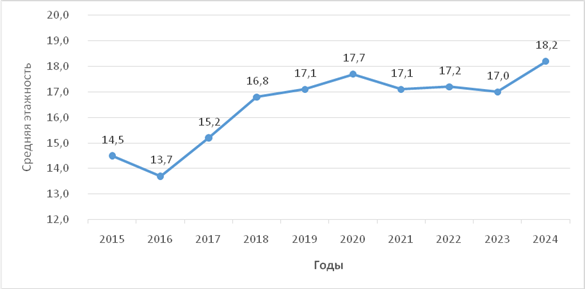

Другим фактором, сопряженным с уменьшением средней площади строящегося жилья, является повышение средней этажности (см. рис.3).

Рис.3. Средняя этажность строящихся домов (из расчета на строящуюся жилую единицу)

Источник: составлено авторами по данным Единого ресурса застройщиков

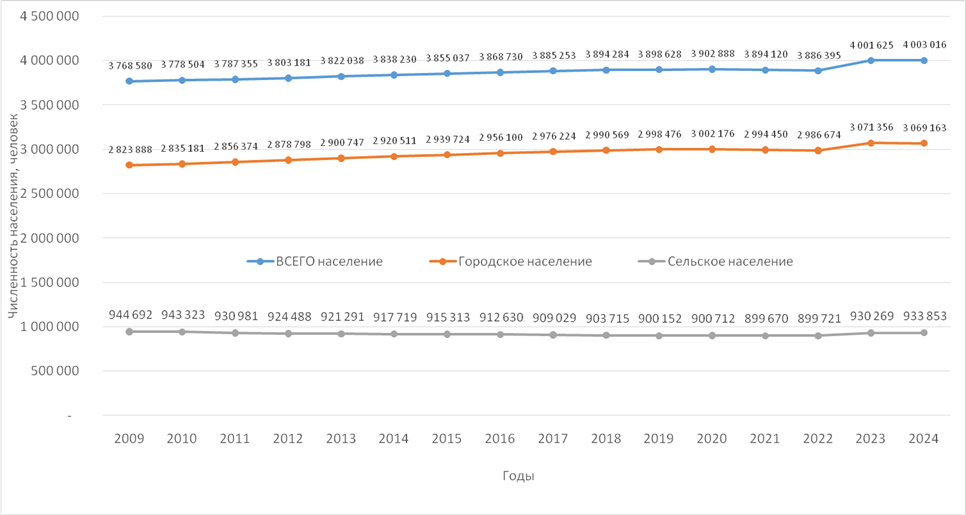

Рассмотрение динамики численности населения в Республике Татарстан свидетельствует об относительно стабильной, без значительных изменений, структуре городского и сельского населения. Вместе с тем, вместе с увеличением общего числа граждан республики наблюдается постепенное повышение количества городского населения, что указывает на синхронное снижение доли сельского населения (рис.4).

Рис.4. Численность населения в Республике Татарстан (на начало года)

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Безусловно, подобная относительно стабильная структура городского и сельского населения в Республике Татарстан является результатом системной работы руководства региона по реализации комплекса мер социально-экономического развития территорий.

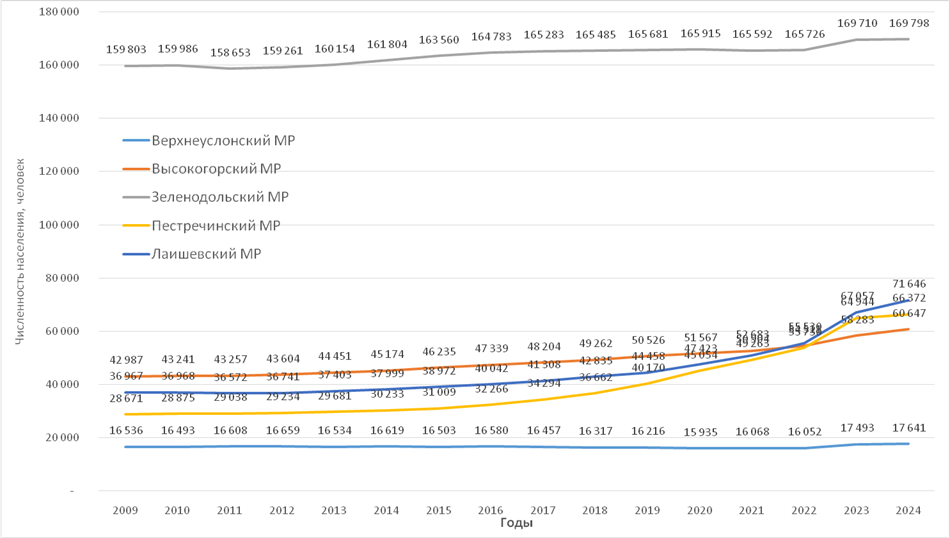

Вместе с этим, по нашей оценке, в действительности большая часть периферийных сельских районов теряет население большими темпами, чем этот процесс идет в среднем по республике. Одновременно с этим динамичный рост населения наблюдается в пяти муниципальных (сельских) районах, которые примыкают к столице республики и входят в Казанскую агломерацию (рис.5).

Данные районы отличаются ростом населения по одной причине – в них ведется масштабное жилищное строительство, которое отличается большей доступностью, чем непосредственно в столице. И данная тенденция имеет ярко выраженный характер на протяжении 10 последних лет. Лидерами по росту населения являются Пестречинский и Лаишевский районы, где население с 2009 года по 2023 год увеличилось вдвое: с 28671 до 66372 человек и с 36967 до 71646 человек соответственно.

Вместе с этим следует добавить, что упомянутые ранее социальные проблемы из-за высокой рождаемости, характерные для Узбекистана и Таджикистана в этих районах также наблюдаются. Речь идет, прежде всего, о нехватке дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций. Кроме того, в районах-спутниках не достаточно и мест приложения труда, что усиливает маятниковую миграцию.

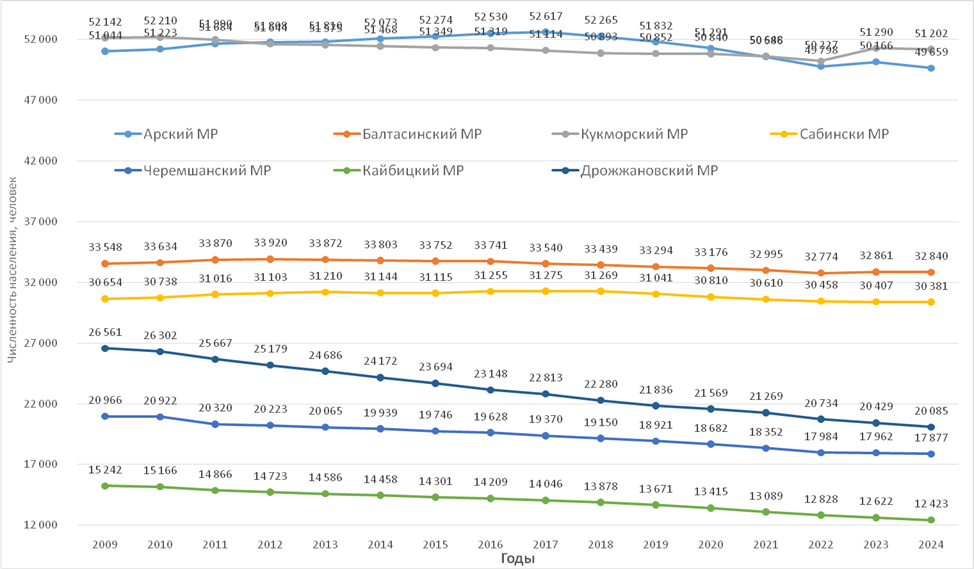

Исследование динамики численности населения в периферийных сельских районах нам позволило выявить новые интересные тенденции и зависимости. Мы определили несколько районов-лидеров (Арский, Балтасинский, Кукморкий, Сабинский) и районов-аутсайдеров (Черемшанский, Кайбицкий, Дрожжановский) по динамике численности населения (рис.6). Исследуя показатели социально-экономического развития районов, мы выявили их высокую корреляцию с поголовьем крупного рогатого скота (и дойных коров): так, указанные районы-лидеры отличаются высокими значениями поголовья крупного рогатого скота (КРС) и стабильной численностью населения. Безусловно, на численность населения влияют и другие факторы, но, учитывая доминирующий уклад в этих районах, успехи в сельском хозяйстве как вида экономической активности, очевидны. Кроме того, в этих же районах-лидерах нами выявлено более высокое значение суммарного коэффициента рождаемости и меньшее число разводов. При этом в некоторых районах Казанской агломерации значение суммарного коэффициента рождаемости заметно ниже, чем в периферийных районах-лидерах. Таким образом, рост численности населения достигается благодаря скорее семейной миграции, а не ввиду создания семей на новом месте.

Рис.5. Динамика численности населения в сельских районах, входящих в Казанскую агломерацию (на начало года)

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Рис.6. Динамика численности населения в периферийных сельских районах (на начало года)

Источник: составлено авторами по данным Росстата

В результате нашего исследования нами была выявлена вполне ожидаемая и логичная отрицательная корреляция между демографической ситуацией и такими показателями как средняя этажность и средняя площадь строящейся жилой единицы. Объясняется такая ситуация несколькими факторами:

1) Средней этажностью и урбанизацией – высокая этажность обычно характерна для городов, где рождаемость, как правило, ниже, чем в сельской местности. В мегаполисах и крупных городах люди чаще откладывают рождение детей из-за высокой стоимости жизни, конкуренции за рабочие места и небольшого жилого пространства.

2) Средней площадью жилья и экономическими факторами – в районах с высокими темпами урбанизации и дорогой недвижимостью строятся компактные квартиры, рассчитанные на малые семьи или одиноких людей. В сельской местности и малых городах жильё обычно просторнее, так как стоимость земли ниже, а традиции жизни в больших семьях сильнее.

3) Связью с уровнем рождаемости – в регионах, где строится больше многоэтажного и компактного жилья, чаще наблюдается низкая рождаемость; люди не спешат заводить детей из-за ограниченного жилого пространства. Напротив, там, где строят малоэтажные дома с большей площадью, рождаемость обычно выше, так как семьи чувствуют себя комфортнее и могут позволить больше детей.

Таким образом, высокая средняя этажность и маленькая средняя площадь жилья ассоциируются с низкой рождаемостью, а наоборот – индивидуальное жильё и просторные квартиры в малоэтажных домах чаще связаны с более благоприятной демографической ситуацией.

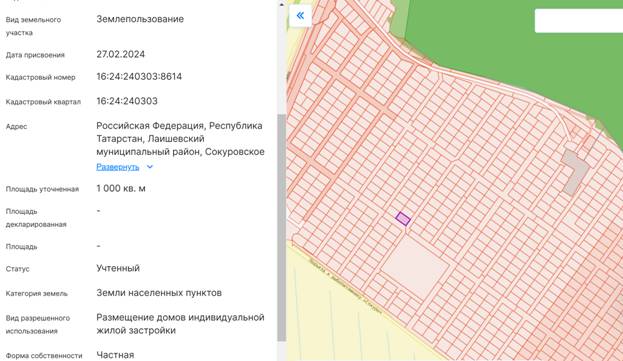

Положительная корреляция с демографическими показателями нами выявлена и у такого показателя как площадь межеванных за последние годы земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (в т.ч. личные подсобные хозяйства) в районах Казанской агломерации и сельских поселениях. Для наглядного примера приведем несколько примеров из рассматриваемых нами сельских районов.

На рис.7 представлена информация о площади земельного участка в селе Сокуры Лаишевского муниципального района (входит в район Казанской агломерации). Площадь участка – минимально возможные сейчас при межевании в Республике Татарстан 1000 кв.м. Показатели Лаишевского муниципального района при рекордном приросте населения за последние годы (с 36967 до 71646 человек в период с 2009 по 2023 годы) отличаются невысоким значением суммарного коэффициента рождаемости (1,34 по состоянию на 2023 год) и низким поголовьем КРС (6308 голов КРС на 71646 человек на начало 2023 года).

Рис.7. Село Сокуры, Лаишевский муниципальный район

(источник: публичная кадастровая карта)

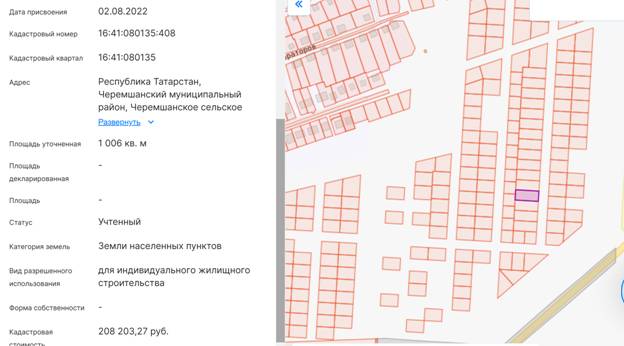

На рис.8 представлена информация о площади земельного участка в селе Черемшан Черемшанского муниципального района. Площади участка там также минимально возможные при межевании в Республике Татарстан – около 1000 кв.м. Показатели Черемшанского муниципального района при потере 14,7% населения за последние годы (сокращение числа жителей с 20966 до 17877 человек в 2009–2023 годах) также отличаются одним из самых низких в Республике Татарстан значением суммарного коэффициента рождаемости (1,1 в 2023 году) и низким поголовьем КРС (8175 голов КРС на 17877 человек на начало 2023 года). У периферийных районов-лидеров поголовье КРС существенно выше.

Рис.8. Село Черемшан, Черемшанский муниципальный район

(источник: публичная кадастровая карта)

На рис.9 представлена информация о площади земельного участка в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского муниципального района. Выбор данного села обуславливается следующим: здесь наблюдается рост численности населения, объемов жилищного строительства, а в целом по району – высокие показатели поголовья КРС. При этом площадь участка при межевании новых территорий для развития села в два раза выше минимальной нормы, что позволяет не только построить жилой дом, но и вести личное подсобное хозяйство в масштабе, достаточном для обеспечения семьи приемлемым (дополнительным) доходом.

Несмотря на уменьшение численности населения с 20763 до 18063 человек в период с 2009 года по 2023 год значение суммарного коэффициента рождаемости (1,55 по состоянию на 2023 год) существенно выше чем в аналогичном по численности Черемшанском районе (1,1 в том же году). Возрастно-половая структура населения также практически идентична, то есть в качестве фактора различий нельзя рассматривать, например, разницу числа женщин фертильного возраста, так как она несущественна. По нашей гипотезе, причиной подобной разницы может являться серьезно развитое сельское хозяйство в Алькеевском районе – 34926 голов КРС против 8175 голов КРС в Черемшанском районе (поголовье КРС больше в 4 раза).

Рис.9. Село Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район

(источник: публичная кадастровая карта)

Детальное исследование взаимосвязи между развитием сельского хозяйства и демографической ситуацией в районе будет представлено в нашей следующей статье, но в качестве анонса отметим, что важную роль играет модель ведения сельского хозяйства – функционирование крупных агрохолдингов или наличие крестьянско-фермерских хозяйств. И как показало исследование, чем выше вклад крестьянско-фермерских хозяйств в поддержании поголовья КРС, тем обычно выше суммарный коэффициент рождаемости.

Обсуждение результатов

Показатели средней этажность и средней площади строящегося жилья для расчета взаимосвязи с демографическими показателями ранее не использовались. В частности, при проведении регрессионного анализа о влиянии группы объясняющих признаков на общий коэффициент рождаемости использовался только максимально общий показатель – ввод в действие жилых домов на 1000 человек (Степаненкова Н.М., Степаненкова М.А., 2022) [23, с.779]. Результаты указанного исследования показали, что данный критерий не относится к наиболее значимым признакам, что может объясняться его агрегированностью. Сопоставляя показатели по региону в целом с помощью этого показателя, не возможно выявить локальные успехи в решении демографической проблемы.

Рассмотрим ряд альтернативных методик, которые также использовались исследователями для расчета взаимосвязи с демографическими показателями.

Интересная методика по анализу взаимосвязи между численностью обучающихся по классам и демографической ситуацией в Республике Татарстан для возможности прогнозирования была предложена Г.Р. Юсуповой. Проведенное исследование выявило факт отъезда семей с детьми школьного возраста из Республики Татарстан (Юсупова, 2022) [27, с.271].

Отдельные исследователи провели комплексный анализ показателей российской экономической демографии, что позволило им выявить среди них системообразующие факторы – плотность населения, чистую миграцию, общую занятость и уровень безработицы (Смирнов, Мулендеева, 2019) [22, с.557].

Выгодное экономико-географическое положение ряда сельских районов Республики Татарстан, входящих в Предволжскую экономическую зону, позволило коллективу исследователей (Мухаметов, Гайсин, Рубцов, Сидоров, 2020) [16, с.346] сформулировать прогрессивные направления перспективного преобразования системы сельских поселений. В частности, ими были предложены полифункциональные поселения смешанного типа на основе создания аграрно-промышленных и аграрно-рекреационных поселений.

Проведенное нами исследование научной литературы показало, что в России повышение рождаемости рассматривается как способ обеспечения устойчивого экономического роста, увеличения рабочей силы, поддержания пенсионной системы и, самое главное, экономической безопасности страны. Это связано с необходимостью восполнения потерь населения, вызванных миграцией и низкой рождаемостью в предыдущие десятилетия.

Вместе с тем, в практике таких стран с высоким уровнем рождаемости как Узбекистан и Таджикистан (Кашепов, 2023) [7, с.58] повышение рождаемости, наоборот, воспринимается как усугубление социально-экономического кризиса, поскольку эти страны сталкиваются с проблемами, связанными с нехваткой рабочих мест, бедностью и недостатком ресурсов (прежде всего, социальной инфраструктурой) для обеспечения растущего населения. В этих республиках демографическое развитие опережает рост экономики, которое усугубляет вопросы занятости, увеличивает безработицу, ведет к снижению уровня жизни и повышает социальную плотность (Марупова, 2023) [12, с.99]. Причем на первом месте стоит проблема высоких темпов роста трудоспособного населения и недостаточных темпов создания достойных рабочих мест.

В Узбекистане и Таджикистане высокая рождаемость связана с традиционными ценностями, где многодетность рассматривается как благословение и социальная норма. В некоторых случаях, особенно в сельских районах, дети рассматриваются как рабочая сила, что может способствовать высокому уровню рождаемости. Однако в условиях экономической нестабильности это может привести к увеличению бедности и социальной напряженности, так как семьи не смогут обеспечить своих детей. Несмотря на наличие программ поддержки, может отсутствовать достаточная инфраструктура и ресурсы для обеспечения качественного образования и здравоохранения для растущего населения, что приводит к негативным последствиям. Быстрый рост населения может привести к дефициту базовых ресурсов, таких как вода, жилище и продовольствие.

В России, несмотря на увеличение рождаемости в отдельных регионах, восприятие ситуации в целом иное. Правительство страны активно проводит социальную политику, направленную на увеличение рождаемости, включая задействование финансовых стимулов для семей с детьми. В России, как правило, выше уровень жизни и доступ к социальным услугам, что может смягчать негативные последствия высокой рождаемости. В Таджикистане и Узбекистане высокая рождаемость может создавать дополнительные вызовы, в то время как в России она рассматривается как потенциальный ресурс для развития.

В заключение также приведем в пример Беларусь. Принятые в этой республике меры материальной поддержки семей (прежде всего, практика создания агрогородков) оказали достаточно большое влияние на сельское население. Так, суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности составляет 2,82, в то время как в городах даже на пике она не превышала 1,53 (Ящук, 2024) [30, с.89].

Создание агрогородков в Республике Беларусь стало важной частью государственной политики, направленной на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни в них. Перечислим некоторые из основных достижений этой инициативы:

- значительно улучшена инфраструктура, включая дороги, освещение, водоснабжение и канализацию, что сделало жизнь в сельской местности более комфортной и привлекательной;

- построены или модернизированы школы, детские сады, медицинские учреждения и культурные центры для улучшения качества образования и медицинского обслуживания;

- агрогородки стали центрами для развития местного производства и сельского хозяйства, что привело к созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы в сельских районах;

- в агрогородках были созданы условия для развития малого и среднего бизнеса с целью диверсификации экономики и повышения уровня жизни местных жителей.

В результате всех этих изменений в агрогородках повысилось качество жизни, что сделало их более привлекательными для проживания и привлекло молодежь обратно в сельскую местность. Кроме того, агрогородки стали площадками для сохранения и развития местных традиций, культуры и обычаев, способствуя укреплению идентичности и сплоченности местных сообществ. Таким образом, создание агрогородков в Республике Беларусь стало важным шагом к улучшению жизни в сельской местности, обеспечению экономического развития и социальной стабильности, а также помогло сохранить культурное наследие.

Великий русский ученый М.В. Ломоносов еще в своё время отвергал надежды на миграционный рост населения России: «Условия, коими иностранных привлечь можно к поселению в России, не представляю…» (Ломоносов, 2011) [9, c.13]. Таким образом, восприятие рождаемости и ее влияния на социально-экономическое развитие зависит от различных факторов, включая культурные, экономические и политические условия.

Заключение

Симбиоз многолетнего опыта наблюдений за развитием жилищного строительства и своевременно проведенных полевых исследований, когда непосредственное наблюдение за жизнеобустройством частных подворий позволило нам выйти на модель ведения экономической деятельности в сельских поселениях, предоставило нам возможность сформулировать гипотезу и определить траектории нашего исследования. Изучение выбранных показателей в отрыве друг от друга и в ином, нежели районном, масштабе, не позволило бы нам выйти на качественный сравнительный анализ. Найденные нами успешные примеры решений демографической проблемы могут быть полезны при разработке комплексным программ развития сельских территорий в Российской Федерации.

В настоящее время, пользуясь имеющимися методическими наработками, мы экспериментируем в области применения искусственного интеллекта для выявления новых причинно-следственных связей (факторов, показателей) между развитием территорий, экономической среды и демографическими изменениями. Внедрение искусственного интеллекта может значительно ускорить сбор, обработку и систематизацию данных, так как позволит автоматизировать рутинные операции.

Источники:

2. «Заветные мысли» Д. И. Менделеева о народонаселении // Народонаселение. – 2022. – № 2. – c. 77-91. – doi: 10.19181/population.2022.25.2.7.

3. Будилова Е.В., Лагутин М.Б., Мигранова Л.А. Влияние качества городской среды на демографические показатели здоровья населения // Народонаселение. – 2021. – № 1. – c. 44-53. – doi: 10.19181/population.2021.24.1.5.

4. Возрастно-половой состав населения городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан на начало 2024 г. / Статистический сборник. - Казань: Татарстанстат, 2024. – 142 c.

5. Гневашева В.А. Индекс пространственного развития рынка труда России: теоретические предпосылки определения // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 11-1. – c. 25-28. – doi: 10.17513/vaael.3816.

6. Жулего В.Г., Балякин А.А., Сорокин М.В. Исследование процессов конвергенции и депопуляции в системе Центр-Периферия // Народонаселение. – 2023. – № 2. – c. 30-39. – doi: 10.19181/population.2023.26.2.3.

7. Кашепов А.В. Демографическая динамика в странах постсоветского пространства: итоги тридцатилетия // ДЕМИС. Демографические исследования. – 2023. – № 1. – c. 52-68. – doi: 10.19181/demis.2023.3.1.4.

8. Локосов В.В., Пилипенко И.В., Шнейдерман И.М. Малоэтажное жильё как приоритет в повышении жилищной обеспеченности российских семей // Народонаселение. – 2024. – c. 161-176. – doi: 10.24412/1561-7785-2024-S1-161-176.

9. Ломоносов М.В. О сохранении русского народа. - М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 484 c.

10. Макар С.В., Ярашева А.В., Симагин Ю.А. Пространственное развитие Дальнего Востока России: демографические и социально-экономические факторы // Народонаселение. – 2021. – № 1. – c. 117-130. – doi: 10.19181/population.2021.24.1.11.

11. Манаева И.В., Мельников В.В. Бедность, демографическое развитие и экономический рост в российских регионах: оценка взаимосвязи // Проблемы развития территории. – 2024. – № 4. – c. 102-119. – doi: 10.15838/ptd.2024.4.132.7.

12. Марупова Н.Ш. Проблема демографии в Таджикистане и совершенствование социальной политики государства в условиях модернизации национальной экономики // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – 2023. – № 2-2(47). – c. 99-112.

13. Мустафина Л.Р., Сайфуллина Ф.М., Гильманова Г.Р. Инновационные подходы к реализации проектов доступного арендного жилья в регионе // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2018. – № 12(118). – c. 26.

14. Мухаметов А.Р., Биктимиров Н.М. Динамика численности сельского населения республики Татарстан в сравнение с общероссийскими и мировыми показателями // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. География. Геология. – 2021. – № 2. – c. 157-165.

15. Мухаметов А.Р., Гайсин И.Т., Рубцов В.А. Динамика численности сельского населения и населенных пунктов с 1959 по 2019 годы в разрезе экономических районов Республики Татарстан // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2021. – № 3. – c. 239-246.

16. Мухаметов А.Р., Гайсин И.Т., Рубцов В.А., Сидоров В.П. Демографические проблемы сельского населения Предволжского экономического района Республики Татарстан // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. – 2020. – № 3. – c. 340-348. – doi: 10.35634/2412-9518-2020-30-3-340-348.

17. Пациорковский В.В. Население и регионы в Стратегии пространственного развития страны // Народонаселение. – 2020. – № 3. – c. 96-108. – doi: 10.19181/population.2020.23.3.9.

18. Рожков В.Л., Сайфуллина Ф.М. Активизация малоэтажного жилищного строительства как фактор регионального инновационного развития // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 24. – c. 35-37.

19. Ростовцев А.И. Взаимозависимость численности населения и ВРП в динамике развития регионов России // Народонаселение. – 2024. – № 3. – c. 62-72. – doi: 10.24412/1561-7785-2024-3-62-72.

20. Сенченко А.Ю., Капитонов В.Ф. Некоторые тенденции демографического развития сельского района в XXI веке // Социальные аспекты здоровья населения. – 2020. – № 6. – c. 8. – doi: 10.21045/2071-5021-2020-66-6-8.

21. Симагин Ю.А., Муртузалиева Д.Д., Ванькина И.Н. Влияние муниципально-территориальных преобразований в регионах России на динамику численности населения // Народонаселение. – 2023. – № 1. – c. 16-28. – doi: 10.19181/population.2023.26.1.2.

22. Смирнов В.В., Мулендеева А.В. Экономический анализ динамики российской демографии // Экономический анализ: теория и практика. – 2019. – № 3(486). – c. 550-567. – doi: 10.24891/ea.18.3.550.

23. Степаненкова Н.М., Степаненкова М.А. Оценка влияния социально-экономических факторов на демографические процессы в Российской Федерации // Креативная экономика. – 2022. – № 2. – c. 771-786. – doi: 10.18334/ce.16.2.114233.

24. Стерник С.Г., Гареев И.Ф., Плясова С.В. Обоснование размещения новой дорожной сети на территории муниципальных районов юго-востока Республики Татарстан и ее влияние на развитие территорий // Жилищные стратегии. – 2024. – № 2. – c. 213-236. – doi: 10.18334/zhs.11.2.120953.

25. Тихонова О.Ю., Берсенев И.И., Вершинин В.Г. Влияние демографического фактора на экономическую безопасность Кемеровской области-Кузбасс // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – № 3-1. – c. 245-254.

26. Фомин М.В., Микрюков Н.Ю., Мирязов Т.Р. Пространственное развитие населённых пунктов республик Алтай и Тыва: социологический анализ // Народонаселение. – 2022. – № 3. – doi: 10.19181/population.2022.25.3.5.

27. Юсупова Г.Р. Особенности демографической ситуации Республики Татарстан в разрезе экономики // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2022. – № 2(24). – c. 266-274. – doi: 10.21603/2500-3372-2022-7-2-266-274.

28. Ярашева А.В., Макар С.В. Региональные жилищные проблемы населения: Дальневосточный федеральный округ // Народонаселение. – 2022. – № 3. – c. 89-102. – doi: 10.19181/population.2022.25.3.7.

29. Ярашева А.В., Макар С.В. Семейная ипотека как один из инструментов демографической политики // Народонаселение. – 2024. – c. 177-189. – doi: 10.24412/1561-7785-2024-S1-177-189.

30. Ящук А.И. Мировые демографические изменения и их последствия // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология. – 2024. – № 1. – c. 84-93.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 06:53:30

Download PDF | Downloads: 29

The relationship between changes in the housing market and rural depopulation

Sternik S.G., Gareev I.F., Khuramshina A.Z., Pilipenko I.V.Journal paper

Russian Journal of Housing Research

Volume 12, Number 2 (April-June 2025)

Abstract:

The Russian population continues to be concentrated in large cities and urban agglomerations, while the proportion of people living in small towns and rural settlements is decreasing. Migration from rural areas is caused by the insufficient level of socio-economic development of individual municipal areas. In this regard, the research purpose was to identify the relationship between changes in the housing market and rural depopulation. As a result, the authors have identified a negative correlation between the demographic situation and such indicators as the average number of floors and the average area of a housing unit under construction. A positive correlation with demographic indicators in such an indicator as the area of newly surveyed land plots was found.

Keywords: depopulation, urbanization, rural area, housing condition, territorial development

JEL-classification: J11, J13, O18

References:

«Cherished thoughts» of D. I. Mendeleev on population. (2022). Population. 25 (2). 77-91. doi: 10.19181/population.2022.25.2.7.

Age and gender composition of the population of urban districts and municipal districts of the Republic of Tatarstan at the beginning of 2024 (2024). Kazan: Tatarstanstat.

Abdulzyanov A.R. (2018). Road and transport security as a factor in reducing population depopulation in the region. Nauchnyy Tatarstan. (3). 45-57.

Budilova E.V., Lagutin M.B., Migranova L.A. (2021). Impact of urban environment quality on the demographic indicators of population health. Population. 24 (1). 44-53. doi: 10.19181/population.2021.24.1.5.

Fomin M.V., Mikryukov N.Yu., Miryazov T.R. (2022). Settlements' spatial development in the Altai and Tyva republics: a sociological analysis. Population. 25 (3). doi: 10.19181/population.2022.25.3.5.

Gnevasheva V.A. (2024). The index of spatial development of the Russian labor market: theoretical prerequisites for determining. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. (11-1). 25-28. doi: 10.17513/vaael.3816.

Kashepov A.V. (2023). Demographic dynamics in the post-soviet countries: results of thirty years. DEMIS. Demograficheskie issledovaniya. 3 (1). 52-68. doi: 10.19181/demis.2023.3.1.4.

Lokosov V.V., Pilipenko I.V., Shneyderman I.M. (2024). Low-rise housing as a priority in raising housing space availability to families in the Russian Federation. Population. 27 161-176. doi: 10.24412/1561-7785-2024-S1-161-176.

Lomonosov M.V. (2011). About the preservation of the Russian people M.: Institut russkoy tsivilizatsii.

Makar S.V., Yarasheva A.V., Simagin Yu.A. (2021). Spatial development of the Russian Far East: demographic and socio-economic factors. Population. 24 (1). 117-130. doi: 10.19181/population.2021.24.1.11.

Manaeva I.V., Melnikov V.V. (2024). Poverty, demographic development and economic growth in Russian Regions: assessing interrelationships. Problems of Territory’s Development. 28 (4). 102-119. doi: 10.15838/ptd.2024.4.132.7.

Marupova N.Sh. (2023). The problem of demography in tajikistan and the improvement of the social policy of the state in the conditions of modernization of the national economy. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta kommertsii. (2-2(47)). 99-112.

Mukhametov A.R., Biktimirov N.M. (2021). Dynamics of the rural population of the Republic of Tatarstan in comparison with all-Russian and world indicators. Scientific notes. 7 (2). 157-165.

Mukhametov A.R., Gaysin I.T., Rubtsov V.A. (2021). Dynamics of rural population and settlements from 1959 to 2019 in the context of economic regions of the Republic of Tatarstan. Geopolitika i ekogeodinamika regionov. 7 (3). 239-246.

Mukhametov A.R., Gaysin I.T., Rubtsov V.A., Sidorov V.P. (2020). Demographic problems of the rural population of the predvolzhsky economic region of the Republic of Tatarstan. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle. 30 (3). 340-348. doi: 10.35634/2412-9518-2020-30-3-340-348.

Mustafina L.R., Sayfullina F.M., Gilmanova G.R. (2018). Innovative approaches to the implementation of affordable rental housing projects in the region. Management of economic systems: scientific electronic journal. (12(118)). 26.

Patsiorkovskiy V.V. (2020). Population and regions in the strategy for the country spatial development. Population. 23 (3). 96-108. doi: 10.19181/population.2020.23.3.9.

Rostovtsev A.I. (2024). Interdependence of population and GRP in the dynamics of development of Russian regions. Population. 27 (3). 62-72. doi: 10.24412/1561-7785-2024-3-62-72.

Rozhkov V.L., Sayfullina F.M. (2010). Activation of low-rise housing as a factor of regional innovation development. Regional Economics: Theory and Pactice. (24). 35-37.

Senchenko A.Yu., Kapitonov V.F. (2020). Certain trends in demographic development of rural areas in the XXI century. Sotsialnye aspekty zdorovya naseleniya. 66 (6). 8. doi: 10.21045/2071-5021-2020-66-6-8.

Simagin Yu.A., Murtuzalieva D.D., Vankina I.N. (2023). The impact of municipal-territorial transformations in the regions of Russia on population dynamics. Population. 26 (1). 16-28. doi: 10.19181/population.2023.26.1.2.

Smirnov V.V., Mulendeeva A.V. (2019). An economic analysis of trends in the Russian demography. Economic analysis: theory and practice. 18 (3(486)). 550-567. doi: 10.24891/ea.18.3.550.

Stepanenkova N.M., Stepanenkova M.A. (2022). Assessment of the socio-economic factors impact on demographic processes in the Russian Federation. Creative Economy. 16 (2). 771-786. doi: 10.18334/ce.16.2.114233.

Sternik S.G., Gareev I.F., Plyasova S.V. (2024). Justification of placement of a new road network in the municipal districts of the south-east of the Republic of Tatarstan and its impact on the spatial development. Russian Journal of Housing Research. 11 (2). 213-236. doi: 10.18334/zhs.11.2.120953.

Tikhonova O.Yu., Bersenev I.I., Vershinin V.G. (2024). Influence of demographic factor on economic security of Kemerovo region-Kuzbass. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 14 (3-1). 245-254.

Yarasheva A.V., Makar S.V. (2022). Regional housing problems of the population: far eastern federal district. Population. 25 (3). 89-102. doi: 10.19181/population.2022.25.3.7.

Yarasheva A.V., Makar S.V. (2024). Family mortgage as one of the tools of demographic policy. Population. 27 177-189. doi: 10.24412/1561-7785-2024-S1-177-189.

Yaschuk A.I. (2024). World demographic changes and their consequences. Vestnik Grodnenskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Yanki Kupaly. Seriya 5. Ekonomika. Sotsiologiya. Biologiya. 14 (1). 84-93.

Yusupova G.R. (2022). Demographic situation in the republic of Tatarstan: economic context. Bulletin of Kemerovo State University. 7 (2(24)). 266-274. doi: 10.21603/2500-3372-2022-7-2-266-274.

Zhulego V.G., Balyakin A.A., Sorokin M.V. (2023). Convergence and depopulation processes in the center-periphery system. Population. 26 (2). 30-39. doi: 10.19181/population.2023.26.2.3.