Цифровизация экономических отношений как фактор устойчивого развития стран

Абрамов В. И.1![]() , Абрамов И. В.1

, Абрамов И. В.1![]() , Путилов А. В.1

, Путилов А. В.1![]() , Трушиня И.2

, Трушиня И.2![]()

1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Россия, Москва

2 Латвийский университет естественных наук и технологий, ,

Скачать PDF | Загрузок: 65 | Цитирований: 16

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 13, Номер 2 (Апрель-июнь 2023)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=54060705

Цитирований: 16 по состоянию на 30.01.2024

Аннотация:

Рассматриваются проблемы цифровизации и устойчивого развития стран накануне «деглобализации». Предложен новый подход к оценке развития региональных социально-экономических систем с использованием инвариантной системы координат энергетических потоков, который дает более качественную идентификацию стран и регионов как устойчивых социально-экономических структур. В статье предлагаются определения для формализованного описания мониторинга устойчивого развития на основе понятий полной и полезной мощности в открытых неравновесных устойчивых социально-экономических системах. Целью данной работы является представление новой модели анализа регионального социально-экономического развития с использованием энергетических единиц измерения экономических отношений и обоснование взаимосвязи цифровизации экономики и устойчивого развития стран. Дан анализ показателей развития четырнадцати европейских стран, в ходе которого установлена корреляция между основными тенденциями развития, технологическим уровнем и цифровизацией экономики. В условиях неопределённости и быстрых изменений глобальной экономической среды полученные данные могут обеспечить необходимую информацию для разработки стратегии устойчивого экономического развития и цифровой трансформации регионов России. Данная статья может представлять интерес для исследователей, в сферу интересов которых входят вопросы цифровизации и устойчивого развития регионов. Также результаты работы могут быть полезны для управленцев-практиков, разрабатывающих и воплощающих в реальность стратегии инновационного развития регионов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, цифровизация экономики, региональное управление, энергетические потоки, мощность системы

JEL-классификация: F01, F62, O57, Q01, O31

Введение

Переход к шестому технологическому укладу характеризуется нарастающей скоростью изменений и экономической нестабильностью. Происходит переход от однополярного к многополярному миру, сопровождающийся распадом системы экономического глобализма. В условиях высокой изменчивости повышается значимость устойчивого развития стран и регионов. Вместе с тем, учёные различных отраслей знания и политики по-разному трактуют понятие «устойчивого развития» - определений довольно много, но общепринятого и подходящего на все случаи жизни пока нет [1]. Термин устойчивое развитие применялся ранее в природопользовании, а с в 1980-х гг. стал обозначать уже экономическую деятельность в рамках экологической целостности и эко-эффективности с целью справедливого функционирования государства, бизнеса и общества [2,3]. На смену Повестке дня на XXI век, принятой в 1992 г. Комиссией по окружающей среде и развитию под эгидой ООН, в 2015 г. для выявления и контроля за изменениями и прогресса в деле обеспечения устойчивости была одобрена Повестка дня для устойчивого развития до 2030 года [4], в которой предложено пять направлений анализа, известных как «5P» (Product–Price–Place–Promotion-People). Целевой набор индикаторов характеризует экологическое (26 индикаторов), экономическое (39 индикаторов), социальное (41 индикатор) и устойчивое (14 индикаторов) состояние социально-экономических систем [5]. Такой набор показателей имеет довольно широкий спектр применения, но пока не удалось объединить их на основе соразмерности потребностей и возможностей, также не ясна связь с основным принципом устойчивого развития. Текущая официальная методология, используемая для построения показателей устойчивого развития, основана на неоднородных и непропорциональных измерениях с использованием процедуры нормирования, но получаемые индикаторы также неоднородны, поскольку за ними стоят разнородные величины, выражаемые в несопоставимых единицах, что порождает ошибочные оценки и, как следствие, неэффективное управление [6].В настоящее время не только российская, но и мировая экономика претерпевает период так называемой "деглобализации" [7], [8], [9]. Современные формы экономической интеграции можно рассматривать как реакцию ряда стран, регионов на последствия глобализации, угрожающие суверенитету и экономической безопасности этих территорий [10]. Происходящие изменения заставляют исследователей искать и развивать новые методы анализа экономических отношений.

Как правило, современные подходы исследования непрерывного развития стран и регионов предусматривает разделение на три различные системы: экология, общество и менеджмент (ESG). В реальной жизни эти системы взаимосвязаны и взаимозависимы, так что отдельные сигналы от отдельных частей не соответствуют системному подходу и, следовательно, не могут дать представления и понимания последствий и перспектив экономических отношений, и более широкой социально-экономической системы. Если мы посмотрим на состояние современного мира, то самое очевидное заключается в том, что основополагающие проблемы нашего времени не могут пониматься изолированно. Эти проблемы носят системный характер, и применение мер на уровне симптомов является неудовлетворительным. Системные проблемы требуют системных решений.

Принимая во внимание взаимозависимость социально-экономических систем и окружающей природной среды, необходимо иметь в виду, что система координат и единица измерения, которые применяются при проведении анализа устойчивости экономических систем, должны быть независимы от различных внешних изменений и не изменяться во времени. Поэтому можно сказать, что использование экономической структуры контекста, в которой базовой единицей анализа стабильности экономических отношений являются денежные средства, представляется неполным и неадекватным, поскольку со временем меняются и сами валюты [11].

Следует отметить, что социально-экономическое развитие различных стран и регионов в этих странах неодинаково. Некоторые регионы способны самостоятельно решать социальные и экономические проблемы и постоянно развиваются, в то время как другим нужна внешняя поддержка. Одним из решений этой проблемы является переход к новой модели территориального развития путем укрепления системы стратегического контроля за региональным развитием, комплексного и сбалансированного распределения производительных сил, сокращения социально-экономических территориальных различий на уровне, обусловленном объективными различиями между регионами, достижения сбалансированности региональных доходов и расходов [12].

Основополагающий тренд последних двадцати лет – информационные технологии и соответствующая трансформация всех видов жизнедеятельности общества и связанных с этим экономических отношений. Ограничения, сопровождавшие пандемию коронавируса, заметно ускорили цифровизацию мировой экономики и подхлестнули переход к новому технологическому укладу. Заявление цифровой трансформации как одной из национальных целей в России говорит о том, что задача значительного повышения качества и эффективности управления реальным сектором экономики стоит очень остро. Быстро меняющиеся экономические условия требуют применения надлежащих управленческих подходов с использованием на практике новых цифровых технологий. Цифровая трансформация становится все более важным фактором глобальной конкуренции, и лидерами ХХI века станут государства, которые смогут в полной мере использовать новые возможности и не потерять свой статус на этом пути [13]. Отмечается важность создания региональных цифровых экосистем с механизмом сбора данных для повышения системности в процессах взаимодействия между государством, бизнесом и обществом [14]. А также констатировано наличие достаточно тесно выраженной взаимосвязи между формированием системы ключевых приоритетов региональной направленности социально-экономической политики, и степенью устойчивости их развития, а также спецификой процесса обеспечения данной устойчивости [15]. Новые технологии, в основном связанные с развитием цифровой экономики, во многом расширяют спектр производственных возможностей, обеспечивают рост производительности труда и эффективности хозяйственных процессов и, как следствие, ведут к росту качества жизни и глобальной конкурентоспособности и устойчивого развития национальной экономики [16].

За последние три десятилетия глобальная экономическая и финансовая стабильность столкнулась со многими вызовам, которые требуют переосмысления, преодоления и постоянного мониторинга. Среди главных вызовов, прежде всего, мы имеем нарушения в окружающей среде под влиянием хозяйственной деятельности человека, но при этом появляются новые возможности, связанные с переводом экономики на экологически чистые технологии и необходимые для этого инвестиций. Такие неоднозначные проявления приводят, с одной стороны, к увеличению затрат общества на поддержание окружающей среды в приемлемом для жизни состоянии, а с другой стороны - к ускорению экономического роста под влиянием новых инвестиционных возможностей, открывающихся в связи с инвестициями в чистые технологии [17].

Целью данной работы является представление новой модели анализа регионального социально-экономического развития с использованием энергетических единиц измерения экономических отношений и обоснование взаимосвязи цифровизации экономики и устойчивого развития стран.

Важность и актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях неопределённости и быстрых изменений глобальной экономической среды необходимо иметь стратегию цифровой трансформации и инструментарий для анализа решений по обеспечению устойчивого развития регионов.

Основной гипотезой данной работы является взаимосвязь цифровизации экономики и устойчивого развития стран. Научная новизна данной статьи заключается в предложении нового энергетического подхода к анализу взаимосвязи цифровизации экономики с возможностями устойчивого развития регионов.

Методология исследования базируется на использовании концепции анализа изменений в открытых социально-экономических системах с применением энергетических единиц. Расчёт и первичная интерпретация основных параметров устойчивости и потенциала цифровой трансформации экономики приведены для 14 стран ЕС - Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Болгарии, Польша, Италия, Испания, Дания, Голландия, Германия, Франция, Швеция и Финляндия. Для расчётов были использованы данные Центрального статистического управления Европейского союза, Всемирного Банка (The World Bank), Организации Объединённых Наций (UNDATA).

Основная часть

По мере непрерывного развития информационно-коммуникационных технологий происходит углубление взаимопроникновения цифровых технологий и экономических отношений, и цифровая трансформация экономики разворачивается очень быстро [18]. С развитием цифровизации экономических отношений производство и потребление традиционных источников энергии варьируется в зависимости от условий спроса и предложения [19], и энергия может управляться и продаваться таким образом, чтобы динамически адаптироваться к потребностям потребителей во времени и пространстве [20]. Вследствие происходящих изменений анализ зависимости цифровизации экономик различных стран и их устойчивого развития приобретает актуальность.

Развитие новой цифровой технологической революции сопряжено с фундаментальными изменениями во всех социальных и экономических институтах, а иногда даже и с формированием новых. Нынешние технологические изменения создают проблемы во всех областях. Ключевые движущие силы и изменения в цифровом преобразовании экономики [21], которые существенно влияют на условия и развитие новой среды, включают мобильность, компьютеризацию, искусственный интеллект, скорость процессов и развитие экосистем [22]. Особое место занимает фактор, вызывающий специфические экономические эффекты для процессов цифровой трансформации, — это сетевая революция.

Отчёты Глобального института McKinsey о роли и влиянии развития информационных технологий на производительность труда не показали глобального и значительного роста производительности за последние 20 лет [23]. После девяти лет восстановления после Великой рецессии рост производительности во многих странах с развитой экономикой остаётся близким к историческому минимуму. Рост производительности труда имеет решающее значение для повышения заработной платы и уровня жизни и способствует повышению покупательной способности потребителей и увеличению спроса на товары и услуги. Таким образом, замедление роста производительности труда усиливает опасения по поводу невозможности дальнейшего экономического роста. Рост производства наблюдался в основном в сфере услуг, в финансовой сфере и в отраслях, обеспечивающих развитие информационных технологий. Можно сказать, что информационные технологии не оказали существенного влияния, например, на производство продуктов питания и выплавку металлов. В то время, когда производительность во всем мире стагнирует, возможно, все-таки искусственный интеллект и автоматизация могут стать спасательным кругом. Эти передовые технологии обещают снижение затрат, более эффективные бизнес-процессы и новые инновационные бизнес-модели. Но в то же время внедрение этих технологий изменит привычную схему работы, требуя совершенно иного набора навыков и умений.

Несомненно, цифровая трансформация экономики важна для развития в глобальном масштабе, и в данный момент создаётся платформа для перехода к новому технологическому укладу. Опережающее развитие на основе цифровой трансформации является важным фактором будущего развития мировой экономики и поэтому важно понимать связь цифровизации экономик стран и их устойчивого развития.

Если целевые индикаторы устойчивого развития

определить как ![]() (j = 1,2, …. N), то сложную социально-экономическую систему страны можно

представить в виде функции

(j = 1,2, …. N), то сложную социально-экономическую систему страны можно

представить в виде функции ![]() =

= ![]() (

( ![]()

![]() bk), где

bk), где ![]() (

( ![]() ,bk) – система типа «чёрный ящик», где

t – время,

,bk) – система типа «чёрный ящик», где

t – время, ![]() (i =1,2, …,M) – внутренние факторы, оказывающие

влияние на результат, а bk – внешние факторы,

оказывающие влияние на данную систему. Тогда решение задачи устойчивого

развития страны сводится к разработке и построению модели развития такой системы

и анализу и нахождению условий, при влиянии которых на внутренние факторы

(i =1,2, …,M) – внутренние факторы, оказывающие

влияние на результат, а bk – внешние факторы,

оказывающие влияние на данную систему. Тогда решение задачи устойчивого

развития страны сводится к разработке и построению модели развития такой системы

и анализу и нахождению условий, при влиянии которых на внутренние факторы ![]() (i =1,2, …,M), в том числе и за счёт

цифровой трансформации, заданные индикаторы устойчивого развития не выходят за

пределы определённого планового диапазона:

(i =1,2, …,M), в том числе и за счёт

цифровой трансформации, заданные индикаторы устойчивого развития не выходят за

пределы определённого планового диапазона: ![]() (t) ∊ (

(t) ∊ ( ![]() (t) ,

(t) , ![]() (t) ), (j = 1,2, …. N). Цифровизация обеспечивает

к тому же прозрачность процессов и обеспечение обратных связей. Можно сказать, что

динамика экономической системы внутри области значений параметров устойчивости

будет носить адаптивный характер, позволит настраивать (подавляя внешние и

внутренние вызовы) структуру, состав, параметры функционирования в

неравновесной среде [24].

(t) ), (j = 1,2, …. N). Цифровизация обеспечивает

к тому же прозрачность процессов и обеспечение обратных связей. Можно сказать, что

динамика экономической системы внутри области значений параметров устойчивости

будет носить адаптивный характер, позволит настраивать (подавляя внешние и

внутренние вызовы) структуру, состав, параметры функционирования в

неравновесной среде [24].

Изучение новых цифровых инструментов государственным управленческим персоналом, понимание потенциала цифровых технологий и их применение для трансформации моделей и организационных процессов предприятий является предпосылкой конкурентного развития в современном мире [25]. Цифровая экономика как новая экономическая среда требует трансформации всех видов навыков персонала [26].

Метод анализа устойчивого развития социально экономических систем

В рамках теории сложных систем, экологического и формального экономического проектирования целей устойчивого развития был разработан метод управления устойчивым развитием, использующий подход к анализу эволюции энергетических потоков (мощности) в открытых динамических системах.

Согласно определениям естественных наук, все живые системы - природа и общество – являются открытыми, устойчивыми, неуравновешенными и динамичными системами [27]. И поэтому естественно использовать законы живых систем для создания технологий устойчивого экономического развития. В природе не существует замкнутой живой системы, в которой не было бы притока и оттока энергии с нулевой мощностью (потоком энергии). Закон сохранения энергии применим только к системам, закрытым для потоков энергии, и не может служить адекватной мерой открытых, живых систем.

В настоящее время несогласованность или противоречивость мер разнородных систем (социальных, экономических, экологических и др.) является причиной разрыва связей, в результате чего социальные системы управляются в отрыве от общих закономерностей живых систем, в итоге приводя к глобальному системному кризису. Особенностью живых систем является то, что они работают против ожидаемого равновесия, используя свободную энергию [28]. Исходя из принципа устойчивых дисбалансов, основной характеристикой потоков энергии, циркулирующих в живых системах, является их способность совершать внешнюю полезную работу, или работоспособность, или реализовывать полезную мощность.

Исходя из сформулированных выше концепций, исследование устойчивых открытых социально-экономических систем на основе изучения изменений мощности и потока энергии основывается на трёх основных правилах (инвариантах):

1. Принцип сохранения мощности [27], который гласит, что в процессе развития социально-экономической системы (как живой открытой системы) поступающий в систему поток энергии (полная мощность) N(t) за период Δt равен сумме выходного потока полезной энергии (мощности) P(t) и потерь мощности G(t) согласно уравнению (1):

N(t)= P(t) + G(t) (1)

2. Принцип сохранения [29, 30]. Развитие социально-экономической системы сохраняется при условии сохранения качества системы и непрерывном росте эффективности преобразования φ(t) полной мощности в системе согласно уравнениям (2):

φ(t) = P (t) / N (t) Δφ(t) = ![]()

![]() > 0 (2)

> 0 (2)

где: f1(t) – коэффициент технологического совершенства социально-экономической системы;

3. Принцип устойчивого развития (в единицах мощности) [31]. Устойчивое развитие это непрерывный процесс увеличения возможностей (в единицах мощности) существующей социально-экономической системы для удовлетворятьения текущих потребностей без ущерба для способности удовлетворять потребности будущих поколений, при одновременном повышении эффективности использования полной мощности системы со снижением потерь и без увеличения потребления мощности в условиях негативных внешних и внутренних воздействий [32].

Социально-экономическая система (СЭС) региона или государства получает необходимую мощность, или поток энергии N(t), как сумму потоков от природной системы Nns(t) и внешнего экспорта N1exp(t) на рассматриваемую территорию (рисунок 1). В результате своей деятельности СЭС теряет часть мощности G(t) и производит полезную мощность, или поток энергии P(t), который идёт на поддержку СЭС Рses(t), на воздействие на природную систему с целью получения необходимых ресурсов Pns(t) и на экспорт Pexp(t). В соответствии с законом сохранения мощности живых систем (формула 1) Таким образом основная цель СЭС это повышение количества полезной мощности и уменьшение потерь в соответствии с законом сохранения мощности живых систем (формула 1).

Рис. 1. Потоки энергии и мощность в открытой

социально-экономической системы

Источник: составлено авторами [32], [39]

В данной работе, согласно определению социально-экономической системы (СЭС) полная мощность (потребность, конечное потребление, потенциал) N1(t) — это полная мощность потребления ресурсов конечным потребителем за данный период, выраженная в единицах мощности (Ватт), которая рассчитывается по формуле (3):

N1(t) = NT(t) + NЕ(t) + NF(t) (3)

где: N1(t) - полная мощность конечного потребителя; NT(t) - мощность потребления ископаемого топлива (в машинах, механизмах и технологических процессах); NE(t) - мощность потребления электроэнергии; NF(t) - мощность потребления продуктов питания.

Полезная мощность, как результат деятельности и трансформации потреблённой мощности, определяется с использованием соответствующих коэффициентов по формуле (4):

P1(t) = NT(t) * JT + NE(t) * JE + NF(t) * JF (4)

где: J – параметр преобразования энергии для конкретных ресурсов, определяемый следующим образом: для топлива JT=0,25, для электричества JF = 0,80, для продуктов питания JF = 0,05 [33,34].

Потери мощности СЭС в результате деятельности G (т) – это разница между полной мощностью системы и полезной мощностью, выраженная в ваттах (Вт), рассчитываемая по формуле (5):

G1(t) = N1(t) – P1(t) (5)

В соответствии с законом сохранения живых систем [31] основной целью развития социально-экономических систем является увеличение количества полезной мощности P1(t) и снижение потерь G1(t). Полезная мощность является функцией уровня технологического развития социально-экономической системы [35]. Сформулированные понятия являются основой для создания базовой структуры универсальных индикаторов определения и мониторинга устойчивого регионального развития.

На основе определённых целей можно сформулировать различные направления развития социально-экономических и природных систем, также их можно использовать как важные показатели для оценки внутренних изменений и внешних воздействий. К внешним воздействиям относятся факторы цифровизации социально-экономических систем, развития и изменения энергетической парадигмы, изменений в структурах промышленного и финансового капитала.

Источники информации и расчётные данные

Расчёт параметров устойчивого развития проводился с использованием данных Центрального статистического управления ЕС [36], Всемирного Банка (The World Bank) [37] и Организации Объединённых Наций (UNDATA) [38], которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Источники исходных данных для расчёта показатели модели устойчивого развития

|

Определение

|

Обозначение

|

Единицы

|

Формула

|

|

Общее потребление энергоресурсов

конечным потребителем

|

N1(t)

|

Вт

|

Данные базы ЕвроСтат

Данные Всемирного Банка Данные ООН |

|

Потребления электричества конечным

потребителем

|

NE(t)

|

Вт

|

Данные базы ЕвроСтат

Данные Всемирного Банка Данные ООН |

|

Внутренний валовый продукт

|

GDP(t)

|

Евро

|

Данные базы ЕвроСтат

Данные Всемирного Банка Данные ООН |

|

Население

|

M(t)

|

чел

|

Данные базы ЕвроСтат

Данные Всемирного Банка Данные ООН |

|

Количество

работающих

в возрасте 15–64 лет |

ML(t)

|

чел

|

Данные базы ЕвроСтат

Данные Всемирного Банка Данные ООН |

|

Среднее количество

рабочих часов в неделю

|

LH

|

час

|

Данные базы ЕвроСтат

Данные Всемирного Банка Данные ООН |

Расчёты основных универсальных показателей определения тренда развития производились по формулам, представленным в таблице 2.

Таблица 2. Формулы расчёта показателей модели устойчивого развития

|

Определение

|

Обозначение

|

Единицы

|

Формула расчёта

|

|

Общая средняя мощность потребления

энергоресурсов конечным потребителем

|

N1(t)

|

Вт

|

N1 (t) – формула 3

|

|

Среднее количество

рабочих часов в год

|

LHА(t)

|

час

|

LHА (t)

= LH (t)*52

|

|

Полезная мощность

(результат деятельности) |

P1(t)

|

Вт

|

P1(t)-

формула 4

|

|

Потери мощности

(результат деятельности) |

G1(t)

|

Вт

|

G1(t) = N1(t) – P1(t)

|

|

Стандарт жизни в евро

|

PX(t)

|

Евро/

чел |

PX (t) = GDP(t) / M(t)

|

|

Доля электричества в общем потреблении энергоресурсов

конечным потребителем

|

E(t)

|

%

|

E(t) =

NE (t)/ N1(t)

|

|

Стандарт жизни

|

U1(t)

|

Вт/чел

|

U1(t) =

P1(t) / M(t)

|

|

Стандарт

потребления

|

D1(t)

|

Вт/чел

|

D1(t) = N1(t) / M(t)

|

|

Технологическое

совершенство

|

f1(t)

|

%

|

f1(t) = P1(t) / N1 (t)

|

|

Производство полезной мощности в час одним работающим человеком

|

PHP1 (t)

|

Вт/час/

чел |

PHP1(t) =

Р1(t) / LHА (t)/ ML(t) |

Для анализа потенциала цифровой трансформации экономики выбранных стран были использованы материалы доклада Всемирного центра конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Center) [40]. Основными показателями были определены следующие: EDК (Knowledge – знание) – общий контекст развития цифровых технологий в области знаний и образования; FTR (Future Readiness – готовность к будущему) – готовности страны к цифровой трансформации; DC (Digital Competitiveness – цифровая конкурентоспособность) – уровень конкурентоспособности; EDТ (Technology – технологии) – общий технологический контекст развития цифровых технологий. Интегральный индикатор цифровой экономики IIDE средний показатель готовности экономики к цифровой трансформации, рассчитанный авторами как среднее арифметическое вышеуказанных показателей.

Результат

Расчёты основных универсальных индикаторов производились по формулам, представленным в таблице 2, с использованием данных таблицы 1 за период 2010–2019 гг.

Введение термина «мощность» в формулировку устойчивого развития позволяет создать независимую, инвариантную систему координат и единиц измерения. Новая система координат в энергетических единицах позволила переосмыслить и проанализировать развитие отдельных стран в 2019 г. перед началом глобальных изменений.

Расчёт и первичная интерпретация системы основных универсальных параметров в соответствии с моделью устойчивости приведены для 14 стран ЕС – Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Болгарии, Польши, Италии, Испании, Дании, Голландии, Германии, Франции, Швеции и Финляндии (таблица 3).

Таблица 3. Показатели модели устойчивого развития

для Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Болгарии, Польши, Италии, Испании, Дании, Голландии, Германии, Франции, Швеции и Финляндии на 2019 г.

|

|

|

|

PX(t)

|

U1(t)

|

D1(t)

|

PHP(t)

|

E(t)

|

f1

|

|

|

|

|

т. евро/

чел |

кВт/

чел |

кВт/

чел |

Вт/ч/

чел |

%

|

%

|

|

1

|

Финляндия

|

FI

|

44

|

2.5

|

6.7

|

2.8

|

29

|

41

|

|

2

|

Швеция

|

SE

|

48

|

1.9

|

4.5

|

2.0

|

32

|

42

|

|

3

|

Франция

|

FR

|

36

|

1.2

|

3.2

|

1.5

|

25

|

40

|

|

4

|

Германия

|

GE

|

42

|

1.2

|

3.5

|

1.4

|

21

|

36

|

|

5

|

Голландия

|

NL

|

47

|

1.2

|

3.4

|

1.4

|

22

|

37

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

6

|

Дания

|

DK

|

53

|

1.1

|

3.1

|

1.3

|

19

|

35

|

|

7

|

Эстония

|

EE

|

20

|

1.0

|

2.9

|

1.0

|

22

|

35

|

|

8

|

Испания

|

S

|

26

|

0.9

|

2.3

|

1.0

|

25

|

39

|

|

9

|

Италия

|

IT

|

30

|

0.8

|

2.7

|

1.0

|

21

|

31

|

|

10

|

Польша

|

PL

|

14

|

0.8

|

2.5

|

1.0

|

18

|

35

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

11

|

Латвия

|

LV

|

16

|

0.9

|

2.8

|

0.9

|

15

|

33

|

|

12

|

Литва

|

LT

|

17

|

0.9

|

2.3

|

0.9

|

19

|

33

|

|

13

|

Словакия

|

SK

|

17

|

0.9

|

2.6

|

0.9

|

22

|

35

|

|

14

|

Болгария

|

BG

|

9

|

0.8

|

2.1

|

0.8

|

25

|

37

|

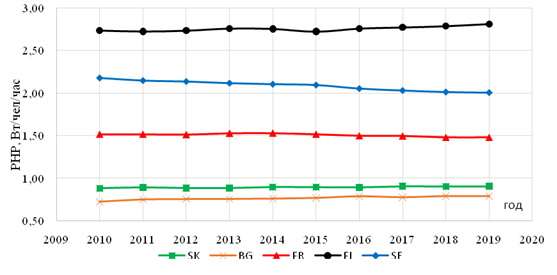

Рассчитанные значения параметров таблицы показывают, что выбранные страны можно разделить на три основные группы в зависимости от уровня производства полезной энергии (мощности) в час на одного работающего (PHP) от высокого уровня для Финляндии и Швеции до низкого уровня для Болгарии и Словакии. Для Словакии, Болгарии, Франции, Финляндии и Швеции динамика изменения производства полезной мощности в час одним работающим человеком за период 2010–2019 гг. представлена на рис.3.

Рис. 3. Динамика изменения производства полезной мощности в час

одним работающим человеком и основные тренды для Словакии (SK), Болгарии (BG), Франции (FR), Финляндии (FI) и Швеции (SE) за период 2010–2019 гг., Вт/чел/час

Источник: рассчитано авторами по данным ЕвроСтат [36], Всемирного банка [37] и ООН [38].

Динамика изменения производства полезной мощности в час одним работающим человеком за период 2010–2019 гг. показывает устойчивую постоянную тенденцию производительности. Показатели уровня цифровизации экономики для выбранных стран ЕС на 2019 г. представлены в таблице 4. Из неё видно, что выбранные страны распределены по трём разным группам в зависимости от уровня цифровизации экономики: лидеров, средних и отстающих.

Таблица 4. Показатели уровня цифровизации экономики для ведущих стран Европейского союза на 2019 г.

|

|

|

|

DC

|

EDT

|

EDK

|

FTR

|

IIDE

|

|

|

|

|

x

|

x

|

x

|

х

|

x

|

|

1

|

Швеция

|

SE

|

96

|

88

|

90

|

89

|

91

|

|

2

|

Дания

|

DK

|

95

|

84

|

86

|

95

|

90

|

|

3

|

Голландия

|

NL

|

94

|

88

|

82

|

91

|

89

|

|

4

|

Финляндия

|

FI

|

94

|

87

|

85

|

89

|

89

|

|

5

|

Германия

|

GE

|

86

|

71

|

83

|

83

|

81

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6

|

Франция

|

FR

|

82

|

80

|

76

|

70

|

77

|

|

7

|

Эстония

|

EE

|

79

|

75

|

70

|

70

|

74

|

|

8

|

Испания

|

S

|

79

|

72

|

71

|

72

|

74

|

|

9

|

Литва

|

LT

|

78

|

73

|

73

|

66

|

73

|

|

10

|

Польша

|

PL

|

74

|

66

|

69

|

65

|

68

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11

|

Латвия

|

LV

|

72

|

75

|

66

|

55

|

67

|

|

12

|

Италия

|

IT

|

68

|

57

|

60

|

66

|

63

|

|

13

|

Болгария

|

BG

|

64

|

59

|

57

|

53

|

58

|

|

14

|

Словакия

|

SK

|

63

|

58

|

55

|

54

|

57

|

Коэффициенты корреляции для выбранных 14 стран ЕС рассчитывались по всем параметрам таблицы 3 и таблицы 4. Рассчитанные значения уровня производства полезного потока энергии (полезной мощности системы) одним человеком в час на 2019 г. коррелируют с интегральным индикатором цифровой экономики и имеют среднее значение не менее 0.73. Доля использования электричества конечным потребителем имеет высокий уровень корреляции (0.84) с коэффициентами технологического совершенства социально-экономической системы. Анализ расчётных и полученных данных также показывает, что возможности Испании и Италии значительно недооценены с точки зрения показателей потенциала для развития цифровой экономики. В то же время, основываясь на данных, приведённых в таблице, можно утверждать, что страны с высоким уровнем цифрового развития имеют более высокие показатели выработки полезной энергии на одного работника в час. Эта связь между параметрами цифровой трансформации экономики и показателями устойчивого развития должна учитываться при разработке стратегий регионального развития в России.

Заключение

Используя концепцию анализа изменений полных и полезных потоков энергии в открытых неравновесных устойчивых социально-экономических системах, была сформулирована модель устойчивого развития стран в энергетических единицах. Введение термина "мощность" в формулировку устойчивого развития позволяет создать инвариантную к внешним изменениям систему координат, а также установить измеримую взаимосвязь между потребностями и возможностями, а также систему показателей и критериев устойчивого развития. Сформулированный подход при дальнейшем развитии может служить базой для разработки инструментария обеспечения устойчивого развития регионов и цифровизации экономических отношений.

В рамках предложенной инвариантной системы координат в ваттах авторами были рассчитаны параметры в соответствии с предложенной моделью устойчивого развития для 14 стран ЕС с разным уровнем экономического развития и коэффициенты корреляции с индикаторами цифровизации экономики на 2019 г. Показано, что индикаторы цифровой трансформации имеют определённую корреляцию с рассчитанными параметрами производительности (полезная энергия на одного работника в час).

В условиях неопределённости и быстрых изменений глобальной экономической среды полученные данные в силу своей инвариантности могут обеспечить необходимую информацию для разработки стратегии устойчивого экономического развития и цифровой трансформации регионов России.

Источники:

2. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. The limits to growth. , 1972. – 338 p.

3. Pestel E. Beyond the limits to growth: A report to the Club of Rome. , 1989. – 191 p.

4. Sustainable Development Report, 2019. Sdgindex.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/ (дата обращения: 10.12.2022).

5. Hylton K.N. Law and economics versus economic analysis of law // European Journal of Law and Economics. – 2019. – № 1. – p. 77-88. – doi: 10.1007/s10657-018-9580-0.

6. Shamaeva E.F. Novation management methodology in design of regional sustainable development systems with the use of universal measurable values // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2019. – № 8. – p. 329-338.

7. Jacoby D. Trump, Trade, and the End of Globalization. - Denver: Praeger, 2018.

8. Stanojević N. Deglobalization of the World Economy and Its Effects on the Western Balkan Countries // Economic Themes. – 2020. – № 3. – p. 343-362. – doi: 10.2478/ethemes-2020-0020.

9. Комолов О.О. Деглобализация: новые тенденции и вызовы мировой экономике // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2021. – № 2. – c. 34-47. – doi: 10.21686/2413–2829-2021-2-34-47.

10. Губин А.М. Концептуальные основы экономической интеграции в условиях глобализации и устойчивого развития региональной экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – № 10. – c. 2601-2622. – doi: 10.18334/epp.12.10.116395.

11. Абрамов В.И., Трушиня И., Ермолаева Э. Устойчивое региональное развитие в контексте цифровой трансформации экономики // Международный экономический симпозиум - 2022: Материалы международных научных конференций. Санкт-Петербург, 2020. – c. 111-117.

12. Abramov V.I., Ostanina S.S., Vodolazhskaya E.L., Suchkov M.A., Zhandarova L.F., Rybolovleva A.A., Chudnovskiy A.D., Sayfutdinova G.B. The preconditions of economic management of problematic region in a federal state // International Review of Management and Marketing. – 2016. – № 2. – p. 212-218.

13. Трушиня И., Абрамов В.И. Приоритеты в обеспечении устойчивого регионального развития в условиях цифровой экономики // Бизнес. Образование. Экономика: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Минск, 2022. – c. 452-456.

14. Абрамов В.И, Андреев В.Д. Проблемы и перспективы цифровой трансформации государственного и муниципального управления в регионе (на примере Кемеровской области) // Ars Administrandi. Искусство управления. – 2022. – № 4. – c. 667-700. – doi: 10.17072/2218-9173-2022-4-667-700.

15. Смольянова И.В. Анализ взаимообусловленности приоритетов региональной социально-экономической политики и устойчивости территориального развития // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – № 10. – c. 2687-2700. – doi: 10.18334/epp.12.10.116470.

16. Сафиуллин М.Р., Гафаров М.Р., Ельшин Л.А. Импортозамещение как инструмент обеспечения устойчивого развития экономики в условиях системных преобразований: регионально-отраслевой аспект // Экономические отношения. – 2022. – № 3. – c. 407-432. – doi: 10.18334/eo.12.3.115210.

17. Михайлов Д.М., Шажаев И.Ш., Чуманская В.В., Абрамов В.И. Проблемы и перспективы регулирования углеродного рынка в контексте устойчивого развития регионов // Экономические отношения. – 2022. – № 2. – c. 265-284. – doi: 10.18334/eo.12.2.114843.

18. Li Y., Yang X., Ran Q., Wu H., Irfan M., Ahmad M. Energy Structure, Digital Economy, and Carbon Emissions: Evidence from China // Environmental Science and Pollution Research. – 2021. – doi: 10.1007/s11356-021-15304-4.

19. Yan G., Peng Y., Hao Y., Irfan M., Wu H. Household Head's Educational Level and Household Education Expenditure in China: The Mediating Effect of Social Class Identification // International Journal of Educational Development. – 2021. – p. 102400. – doi: 10.1016/j.ijedudev.2021.102400.

20. Elavarasan R.M., Pugazhendhi R., Shafiullah G.M., Irfan M., Anvari-Moghaddam A. A Hover View over Effectual Approaches on Pandemic Management for Sustainable Cities - the Endowment of Prospective Technologies with Revitalization Strategies // Sustainable Cities and Society. – 2021. – p. 102789. – doi: 10.1016/j.scs.2021.102789.

21. Shome S., Shah R. Platform economy: Evidence from Indian market // Journal of Indian Management. – 2019. – № 1. – p. 23-32.

22. Kolganov A., Buzgalin A. Economic crisis: Scenarios of post-crisis development // Science and Society. – 2010. – № 4. – p. 538-546. – doi: 10.1521/siso.2010.74.4.538.

23. Solving the productivity puzzle: the role of demand and the promise of digitization. McKinsey Global Institute report. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/meeting%20societys%20expectations/solving%20the%20productivity%20puzzle/mgi-solving-the-productivity-puzzle-report-february-22-2018.pdf (дата обращения: 12.12.2022).

24. Туменова С.А. Адаптивная устойчивость экономических систем: факторы и условия обеспечения роста // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 4. – c. 2409-2420. – doi: 10.18334/vinec.12.4.116525.

25. Абрамов В.И., Борзов А.В. Цифровые технологии в менеджменте: трудности внедрения и перспективы // Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований: Материалы X Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. – c. 118-123.

26. Абрамов В.И., Глухова Е.В. Переподготовка и повышение квалификации персонала в условиях цифровой трансформации экономики // Развитие рынка труда на современном этапе социально-экономических преобразований: Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2021. – c. 3-10.

27. Kuznetsov P. Life Development Science. - М.: РАЕН, 2015. – 328 p.

28. Bauer E.S. Theoretical Biology. - SPb: Rostok, 2002. – 252 p.

29. Podolinsky S. Socialism and the Unity of Physical Forces // Organization & Environment. – 2004. – № 1. – p. 61-75. – doi: 10.1177/1086026603262092.

30. Vernadsky V. Essays on Geochemistry & the Biosphere. - Santa Fe, NM: Synergetic Press, 2006.

31. Bolshakov B., Karibaev A., Shamaeva E.F. Introduction to the Theory of Management of Novation’s with the Use of Spatiotemporal Measures // AIP Conference Proceeding. 2019. – p. 2116.– doi: 10.1063/1.5114190.

32. Абрамов В.И., Трушиня И. Цифровая трансформация экономики как способ устойчивого регионального развития // Зелёная экономика: курс на устойчивое развитие в современных условиях: Материалы Международной научно-практической онлайн конференции профессорско-преподавательского состава, молодых учёных, практических работников и студентов. Ростов-на-Дону, 2022. – c. 121-126.

33. United Nations Statistical Commission. Report on the 18th session. Unsc. [Электронный ресурс]. URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/reports/ (дата обращения: 03.12.2022).

34. Lindeman R. The Trophic-Dynamic Aspect of Ecology // Ecology. – 1942. – № 4. – p. 399-417.

35. Трушиня И., Абрамов В.И. Взаимозависимость устойчивого развития и цифровой трансформации экономики // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: Сборник трудов XVI международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Пинск, 2022. – c. 218-222.

36. Eurostat database. Ec.europa.eu. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/ (дата обращения: 20.12.2022).

37. World Bank. [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview (дата обращения: 20.12.2022).

38. United Nations Statistics Division report,. Data.un.org. [Электронный ресурс]. URL: http://data.un.org/ (дата обращения: 03.12.2022).

39. Trusina I., Jermolajeva E. A new approach to the application of the principles of sustainable development // Economic science for rural development: Proceedings of the 2021 International Conference. 2021. – p. 11-14.– doi: 10.22616/ESRD.2021.55.023.

40. World Competitiveness Center report. Imd. [Электронный ресурс]. URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness (дата обращения: 21.02.2022).

Страница обновлена: 29.12.2025 в 01:12:20

Download PDF | Downloads: 65 | Citations: 16

Digitalization of economic relations as a factor of countries' sustainable development

Abramov V.I., Abramov I.V., Putilov A.V., Trushinya I.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics

Volume 13, Number 2 (April-June 2023)

Abstract:

The problems of countries' digitalization and sustainable development on the eve of "deglobalization" are considered. A new approach to assessing the development of regional socio-economic systems using an invariant coordinate system of energy flows is proposed. It provides a better identification of countries and regions as stable socio-economic structures. Based on the concepts of full and useful power in open non-equilibrium stable socio-economic systems, definitions for a formalized description of the sustainable development monitoring are proposed. The reserach purpose was to present a new model of analysis of regional socio-economic development using energy units of economic relations' measurement and substantiate the relationship between countries' digitalization and sustainable development. An analysis of the development indicators for fourteen European countries is given. A correlation between the main development trends, the technological level and the digitalization is established. In conditions of uncertainty and rapid changes in the global economic environment, the data obtained can provide the necessary information for developing a strategy for sustainable economic development and digital transformation of Russian regions. The article may be of interest to researchers whose area of interest includes regions' digitalization and sustainable development. The results of the study can be useful for practical managers who develop and implement strategies for regions' innovative development.

Keywords: sustainable development, economy digitalization, regional management, energy flows, system capacity

JEL-classification: F01, F62, O57, Q01, O31

References:

Abramov V.I, Andreev V.D. (2022). Problemy i perspektivy tsifrovoy transformatsii gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya v regione (na primere Kemerovskoy oblasti) [Problems and prospects of digital transformation of state and municipal governance in a region (the case of the Kemerovo region)]. Ars Administrandi. Iskusstvo upravleniya. 14 (4). 667-700. (in Russian). doi: 10.17072/2218-9173-2022-4-667-700.

Abramov V.I., Borzov A.V. (2021). Tsifrovye tekhnologii v menedzhmente: trudnosti vnedreniya i perspektivy [Digital technologies in management: implementation challenges and prospects] Topical issues of economic theory: development and application in practice of Russian transformations. 118-123. (in Russian).

Abramov V.I., Glukhova E.V. (2021). Perepodgotovka i povyshenie kvalifikatsii personala v usloviyakh tsifrovoy transformatsii ekonomiki [Retraining and upgrading of personnel in the conditions of digital transformation of the economy] Development of the labor market at the present stage of socio-economic transformations. 3-10. (in Russian).

Abramov V.I., Ostanina S.S., Vodolazhskaya E.L., Suchkov M.A., Zhandarova L.F., Rybolovleva A.A., Chudnovskiy A.D., Sayfutdinova G.B. (2016). The preconditions of economic management of problematic region in a federal state International Review of Management and Marketing. 6 (2). 212-218.

Abramov V.I., Trushinya I. (2022). Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki kak sposob ustoychivogo regionalnogo razvitiya [Digital economic transformation as a way of sustainable regional development] Green economy: a course for sustainable development in modern conditions. 121-126. (in Russian).

Abramov V.I., Trushinya I., Ermolaeva E. (2020). Ustoychivoe regionalnoe razvitie v kontekste tsifrovoy transformatsii ekonomiki [Sustainable regional development in the context of the digital transformation of the economy] International Economic Symposium 2022. 111-117. (in Russian).

Bauer E.S. (2002). Theoretical Biology SPb: Rostok.

Bolshakov B., Karibaev A., Shamaeva E.F. (2019). Introduction to the Theory of Management of Novation’s with the Use of Spatiotemporal Measures AIP Conference Proceeding. 2116. doi: 10.1063/1.5114190.

Elavarasan R.M., Pugazhendhi R., Shafiullah G.M., Irfan M., Anvari-Moghaddam A. (2021). A Hover View over Effectual Approaches on Pandemic Management for Sustainable Cities - the Endowment of Prospective Technologies with Revitalization Strategies Sustainable Cities and Society. 68 102789. doi: 10.1016/j.scs.2021.102789.

Eurostat databaseEc.europa.eu. Retrieved December 20, 2022, from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/

Gubin A.M. (2022). Kontseptualnye osnovy ekonomicheskoy integratsii v usloviyakh globalizatsii i ustoychivogo razvitiya regionalnoy ekonomiki [Conceptual framework for economic integration in a globalised and sustainable regional economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2601-2622. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.10.116395.

Hylton K.N. (2019). Law and economics versus economic analysis of law European Journal of Law and Economics. 48 (1). 77-88. doi: 10.1007/s10657-018-9580-0.

Jacoby D. (2018). Trump, Trade, and the End of Globalization Denver: Praeger.

Jermolajeva E., Trusina I. (2021). The scientific discourse on the concept of sustainable development Eastern Journal of European studies. 12 (2). 298-322.

Kolganov A., Buzgalin A. (2010). Economic crisis: Scenarios of post-crisis development Science and Society. 74 (4). 538-546. doi: 10.1521/siso.2010.74.4.538.

Komolov O.O. (2021). Deglobalizatsiya: novye tendentsii i vyzovy mirovoy ekonomike [Deglobalization: new trends and challenges in world economy]. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. 18 (2). 34-47. (in Russian). doi: 10.21686/2413–2829-2021-2-34-47.

Kuznetsov P. (2015). Life Development Science M.: RAEN.

Li Y., Yang X., Ran Q., Wu H., Irfan M., Ahmad M. (2021). Energy Structure, Digital Economy, and Carbon Emissions: Evidence from China Environmental Science and Pollution Research. doi: 10.1007/s11356-021-15304-4.

Lindeman R. (1942). The Trophic-Dynamic Aspect of Ecology Ecology. 23 (4). 399-417.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1972). The limits to growth Universe Books.

Mikhaylov D.M., Shazhaev I.Sh., Chumanskaya V.V., Abramov V.I. (2022). Problemy i perspektivy regulirovaniya uglerodnogo rynka v kontekste ustoychivogo razvitiya regionov [Problems and prospects of carbon market regulation in the context of regional sustainable development]. Journal of international economic affairs. 12 (2). 265-284. (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.2.114843.

Pestel E. (1989). Beyond the limits to growth: A report to the Club of Rome Universe Publishing Company.

Podolinsky S. (2004). Socialism and the Unity of Physical Forces Organization & Environment. 17 (1). 61-75. doi: 10.1177/1086026603262092.

Safiullin M.R., Gafarov M.R., Elshin L.A. (2022). Importozameshchenie kak instrument obespecheniya ustoychivogo razvitiya ekonomiki v usloviyakh sistemnyh preobrazovaniy: regionalno-otraslevoy aspekt [Import substitution as a tool for ensuring sustainable economic development amidst systemic transformations: regional and sectoral aspect]. Journal of international economic affairs. 12 (3). 407-432. (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.3.115210.

Shamaeva E.F. (2019). Novation management methodology in design of regional sustainable development systems with the use of universal measurable values Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 11 (8). 329-338.

Shome S., Shah R. (2019). Platform economy: Evidence from Indian market Journal of Indian Management. 16 (1). 23-32.

Smolyanova I.V. (2022). Analiz vzaimoobuslovlennosti prioritetov regionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy politiki i ustoychivosti territorialnogo razvitiya [Analysis of the intersection between regional socio-economic policy priorities and the sustainability of spatial development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2687-2700. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.10.116470.

Solving the productivity puzzle: the role of demand and the promise of digitizationMcKinsey Global Institute report. Retrieved December 12, 2022, from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/meeting%20societys%20expectations/solving%20the%20productivity%20puzzle/mgi-solving-the-productivity-puzzle-report-february-22-2018.pdf

Stanojević N. (2020). Deglobalization of the World Economy and Its Effects on the Western Balkan Countries Economic Themes. 58 (3). 343-362. doi: 10.2478/ethemes-2020-0020.

Sustainable Development Report, 2019Sdgindex.org. Retrieved December 10, 2022, from https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/

Trushinya I., Abramov V.I. (2022). Prioritety v obespechenii ustoychivogo regionalnogo razvitiya v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Priorities in ensuring sustainable regional development in the digital economy] Business. Education. Economy. 452-456. (in Russian).

Trushinya I., Abramov V.I. (2022). Vzaimozavisimost ustoychivogo razvitiya i tsifrovoy transformatsii ekonomiki [The interdependence of sustainable development and digital transformation of the economy] Sustainable economic development: state, problems, prospects. 218-222. (in Russian).

Trusina I., Jermolajeva E. (2021). A new approach to the application of the principles of sustainable development Economic science for rural development. 11-14. doi: 10.22616/ESRD.2021.55.023.

Tumenova S.A. (2022). Adaptivnaya ustoychivost ekonomicheskikh sistem: faktory i usloviya obespecheniya rosta [Adaptive sustainability of economic systems: growth factors and conditions]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2409-2420. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.4.116525.

United Nations Statistical Commission. Report on the 18th sessionUnsc. Retrieved December 03, 2022, from https://unstats.un.org/unsd/statcom/reports/

United Nations Statistics Division report,Data.un.org. Retrieved December 03, 2022, from http://data.un.org/

Vernadsky V. (2006). Essays on Geochemistry & the Biosphere Santa Fe, NM: Synergetic Press.

World Bank. Retrieved December 20, 2022, from https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview

World Competitiveness Center reportImd. Retrieved February 21, 2022, from https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness

Yan G., Peng Y., Hao Y., Irfan M., Wu H. (2021). Household Head's Educational Level and Household Education Expenditure in China: The Mediating Effect of Social Class Identification International Journal of Educational Development. 83 102400. doi: 10.1016/j.ijedudev.2021.102400.