Классические и новые модели подготовки кадров для реализации стратегии развития туризма в регионах России

Волченко Т.А.1![]()

1 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский Университет Кооперации», ,

Скачать PDF | Загрузок: 58

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82909616

Аннотация:

Рост значимости исследуемой отрасли сопровождается повышенными требованиями к качеству подготовки профессиональных кадров. Проведённый анализ выявил системные проблемы, связанные с несоответствием между образовательным процессом и реальными условиями рынка труда, включая сезонные колебания занятости, миграционные потоки и снижение престижа ряда профессий. В рамках исследования рассмотрены существующие подходы к организации профессионального обучения, а также современные механизмы, направленные на повышение практической ориентированности образовательных программ. Особое внимание уделено влиянию цифровой трансформации, развитию гибридных форматов обучения и формированию индивидуальных траекторий профессионального развития. На основе обобщения эмпирических и нормативных данных предложена модель подготовки специалистов, способная учитывать территориальные особенности и изменяющиеся требования к квалификации. Подчёркнута необходимость развития партнёрских форматов взаимодействия между системой образования, бизнесом и государственными структурами. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании стратегий кадрового обеспечения в условиях структурных изменений внутри отрасли.

Ключевые слова: подготовка кадров, туристская отрасль, региональное развитие, образовательные модели, цифровизация образования, государственно-частное партнёрство

JEL-классификация: Z31, Z32, L83, L32

Введение

Актуальность. Сфера туризма закрепляется в числе ключевых направлений государственной стратегии, что обусловлено её потенциалом в обеспечении экономического роста и социальной устойчивости регионов. Для эффективного освоения туристических ресурсов и преобразования их в конкурентоспособный продукт необходимо наличие подготовленного кадрового состава, способного гибко реагировать на трансформации отрасли и предъявляемые к ней требования. Вопрос кадрового обеспечения всё чаще рассматривается как структурообразующий элемент развития индустрии туризма и важнейшее условие поддержания её конкурентных преимуществ в условиях нарастающей глобальной и внутренней конкуренции.

Современное значение туристической деятельности усиливается её способностью выполнять функции экономической стабилизации, стимулирования занятости и расширения инвестиционного поля в регионах. При этом профессиональный человеческий капитал становится неотъемлемой частью инфраструктуры отрасли, определяющей возможности региона в сфере устойчивого туризма. Особенно остро данная проблема проявляется на новых туристских территориях, где дефицит компетентных специалистов тормозит реализацию государственных инициатив и инвестиционных проектов. Подготовка и переподготовка кадров здесь превращаются в стратегический приоритет, непосредственно влияющий на результативность территориального развития. Необходимость построения действенной модели подготовки кадров обусловлена не только задачами текущего развития, но и перспективами отрасли в долгосрочном горизонте.

Вопросы, связанные с формированием спроса на трудовые ресурсы в туристской отрасли, последовательно изучаются отечественными исследователями. Так, в работах Ю.О. Ивановой, В.В. Григорьевой и К.К. Позднякова [1], а также Е.Г. Леонидовой и А.Ю. Кудревич [2] внимание уделяется роли туризма в экономике и его значимости для формирования устойчивого спроса на кадры. А.С. Барков и Г.Б. Прончев [3] анализируют факторы рыночной конъюнктуры и изменения в потребительском поведении как ключевые детерминанты. Исследование А.В. Мустафина и О.Е. Пирогова [4] акцентирует внимание на влиянии глобальных вызовов, включая внешнеэкономические и эпидемиологические риски, на структуру кадрового запроса. Цифровая трансформация как фактор, оказывающий влияние на потребности в квалифицированных специалистах, подробно рассматривается В.А. Гордеевым [6]. Изменение предпочтений туристов и усложнение продукта, по наблюдениям Е.И. Бондаренко, Д.В. Бондаренко и Н.А. Бунчук [7], требует от сотрудников новых профессиональных компетенций. Серьёзные вызовы, обусловленные демографической ситуацией и миграционными процессами, поднимаются в исследованиях О.Д. Воробьевой, А.В. Топилина, Т.С. Хроленко, Г.В. Ниорадзе [8], а также Н.И. Матвеевой и А.В. Головина [9], которые отмечают негативные последствия для регионального туристского развития. Проблема несоответствия между карьерными ожиданиями выпускников и реальными условиями занятости в туризме рассматривается М.А. Морозовым и Н.С. Морозовой [10], О.А. Павловой [12] и Т.Л. Краснодед [13]; авторы обращают внимание на ограниченные перспективы роста и нехватку квалифицированных специалистов в отрасли.

Тематике подготовки кадров в традиционных форматах посвящены исследования И.М. Какалия [15], где акцент сделан на исторических аспектах становления системы профессионального обучения. В свою очередь, А.Ю. Александрова и В.Е. Домбровская [16] прослеживают этапы институционализации кадровой политики в туристской сфере. Подготовке специалистов среднего и высшего звена посвящены работы Е.А. Шкуловой [17], а также Е.А. Куклиной и Х. Ван [18], подчеркивающие важность практикоориентированного подхода. Современные векторы трансформации образования в контексте туристской подготовки освещаются в публикации В.П. Ердакова [19], предлагающего внедрение персонализированных форматов обучения и гибких траекторий развития. Возможности цифровой образовательной среды как инструмента повышения эффективности подготовки исследуются И. В. Владимировым, В.И. Масловым и И.Г. Хангельдиевой [20], а также Е. И. Коневой и Е. А. Жарковой [21]. Инициативы по внедрению образовательного предпринимательства, развитие акселерационных механизмов и практик частно-государственного партнёрства в образовательной системе отражены в работах А.В. Осадчей, К.Е. Бондаренко и С.С. Лазько [22], М.К. Старовойтова, Е.В. Гончаровой и А.И. Старовойтова [23], а также А.Л. Зелезинского и О.В. Архиповой [24].

Научный пробел. Несмотря на наличие отдельных исследований, посвящённых подготовке кадров для сферы туризма, в научной литературе отсутствует целостная модель, учитывающая влияние демографических изменений, цифровой трансформации, сезонных колебаний и региональной специфики на структуру спроса и предложения трудовых ресурсов. Недостаточно изучены механизмы адаптации образовательных программ к новым требованиям отрасли и условиям нестабильного рынка труда.

Цель исследования – сформировать и теоретически обосновать комплексную многоуровневую модель кадрового обеспечения туристической отрасли регионов России, объединяющую классические и инновационные форматы подготовки специалистов.

Научная новизна исследования заключается в систематизации факторов, определяющих структуру спроса на кадры в туристской отрасли, с учётом влияния цифровизации, демографических вызовов, изменений потребительского поведения и региональной специфики. Впервые обобщён и структурирован набор образовательных и институциональных практик, направленных на повышение соответствия подготовки специалистов требованиям региональных туристских рынков труда. Обоснована необходимость перехода от академически ориентированных моделей к гибким форматам профессионального образования, включая сетевые формы партнёрства, персонализированные траектории обучения и цифровые механизмы профориентации. Новизна также проявляется в уточнении направлений модернизации кадровой политики через вовлечение работодателей в разработку программ, развитие наставничества и внедрение цифровых платформ сопровождения карьеры.

Авторская гипотеза. Предполагается, что внедрение в туристских регионах России многоуровневой модели подготовки кадров, интегрирующей классическое академическое ядро, гибридные цифровые форматы с персонализированными траекториями, дуальное обучение на основе партнёрства «образование – бизнес – государство», а также системы наставничества и непрерывного карьерного сопровождения, обеспечит устойчивую взаимосвязь между образовательным процессом и актуальными потребностями туристской отрасли. Следствием данной интеграции станет статистически значимое повышение ключевых индикаторов эффективности в течение трехлетнего периода после реализации модели по сравнению с исходным уровнем (p < 0,05). Ожидаемый прирост включает увеличение доли выпускников, трудоустроенных по специальности, не менее чем на 25%; повышение оценки соответствия их компетенций ожиданиям работодателей не менее чем на 30%; рост коэффициента сохранения персонала в течение первого года работы не менее чем на 15%.

Модернизация классической образовательной системы посредством внедрения цифровых технологий и механизмов государственно-частного партнерства способна минимизировать сезонные и региональные дисбалансы на рынке труда и повысить результативность стратегий развития туризма.

Методы исследования. В работе использованы методы сравнительно-аналитического и системного подходов, контент-анализ нормативных и стратегических документов, синтез статистических и экспертных данных, а также моделирование с целью визуализации факторов влияния на рынок труда в туристской отрасли. Эмпирическую основу составили данные государственной статистики, программных документов и результатов научных исследований за последние десять лет.

Основная часть

Развитие туристской отрасли оказывает значительное воздействие на социально-экономические процессы, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению уровня доходов населения, модернизации инфраструктуры и укреплению внешнеэкономических связей [1, с. 58]. Туризм становится одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности территорий и формирования позитивного имиджа регионов. Спрос на трудовые ресурсы в данной сфере во многом определяется совокупностью экономических условий.

В числе ключевых параметров, влияющих на кадровую потребность, Е.Г. Леонидова и А. Ю. Кудревич выделяют уровень благосостояния населения, степень развития транспортной и сервисной инфраструктуры, а также доступность туристских продуктов для различных групп потребителей [2, с. 43]. Формирование стратегии в области управления персоналом в туризме требует учета широкого круга переменных, среди которых по мнению А.С. Барковой и Г.Б. Прончева значительное место занимает объем фактического и потенциального потребления туристских услуг. При росте потребительской активности создаются дополнительные возможности для вложения капитала и расширения деловой активности в туристическом сегменте. По этой причине важной задачей является системная идентификация факторов, определяющих туристический спрос, и анализ их влияния на занятость, особенно в региональном разрезе [3, с. 91]. А.В. Мустафина и О.Е. Пирогова отмечают, что в предыдущие десять лет индустрия туризма входила в тройку лидеров среди экспортно ориентированных отраслей экономики, уступая лишь добывающему и химическому секторам. Однако последствия пандемии COVID-19 и антироссийские санкции привели к трансформации моделей потребления туристских услуг и изменению спроса как по количественным, так и по качественным параметрам [4, с. 35; 5, с. 186].

Особенностью туристского рынка труда является его высокая чувствительность к сезонным колебаниям, что выражается в нестабильности занятости и периодической нехватке специалистов [2, с. 40]. Пиковые нагрузки приходятся на летние и праздничные периоды, когда резко возрастает потребность в рабочей силе. Это влечет за собой неравномерное распределение кадровых ресурсов в течение года и необходимость оперативного регулирования численности занятых в отрасли [1, с. 60]. Такая ситуация требует от работодателей и образовательных организаций гибких подходов к планированию занятости и систем подготовки персонала, ориентированных на специфику конкретного региона. В условиях диверсификации туристского продукта и растущего внимания к различным категориям потребителей возрастает значимость подготовки специалистов узкой специализации. Спрос на кадры формируется с учетом не только вида туризма, но и потребностей целевых аудиторий, таких как семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями здоровья [2, с. 46]. Формат услуг требует от персонала навыков адаптации под конкретные запросы, включая знание маршрутов, культурных особенностей и стандартов гостеприимства.

Существенное влияние на структуру кадрового спроса оказывает и цифровизация отрасли. Активное внедрение технологий способствует не только росту производительности, но и изменению социальной среды. Увеличение объема информации и возможностей её обработки приводит к росту цифровой грамотности, а также появлению новых форм взаимодействия с клиентами [6, с. 8]. Это обуславливает необходимость подготовки специалистов, владеющих цифровыми инструментами, способных работать в условиях онлайн-среды и быстро адаптироваться к технологическим изменениям. Современный туризм всё активнее интегрирует в себя элементы товарных сервисов и комплексных предложений, акцентируя внимание на таких параметрах, как скорость оказания услуг и их качество. Согласно исследованию Е.И. Бондаренко, Д.В. Бондаренко и Н.А. Бунчук потребители всё чаще ориентируются на готовые решения с высокой степенью персонализации, что требует от кадров не только технических навыков, но и компетенций в сфере продаж, логистики, клиентского сопровождения и анализа данных [7, с. 488]. Эти изменения в потребительском поведении напрямую отражаются на структуре спроса на труд и трансформируют требования к квалификации персонала в туристской отрасли.

О.Д. Воробьева и соавторы приходят к выводу, что в ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются выраженные демографические сложности, особенно в регионах с низкой плотностью населения, что оказывает прямое влияние на возможности воспроизводства трудовых ресурсов, в том числе в туристской сфере [8, с. 158]. Сокращение численности населения и старение трудоспособного контингента усугубляют проблему формирования устойчивого кадрового резерва. Одним из значимых факторов, снижающих численность потенциальных специалистов в отрасли, остаётся устойчивая тенденция оттока квалифицированных работников в более развитые соседние регионы, а также массовая миграция населения из сельских территорий в города [9, с. 162]. Это способствует концентрации трудового потенциала в ограниченных зонах и снижает кадровую обеспеченность удалённых и туристически перспективных территорий.

Дополнительную нагрузку на систему подготовки кадров оказывает девальвация престижа трудовой деятельности в туризме. Молодёжь демонстрирует низкий уровень интереса к профессиональной самореализации в данной сфере, предпочитая выбор направлений, которые традиционно считаются более статусными — таких как экономика, юриспруденция, информационные технологии и медицина [8, c. 158]. Даже при наличии профильного образования значительная часть выпускников не проявляет стремления к трудоустройству в сфере туризма. Подобная динамика отражает неустойчивость профессиональных намерений и отсутствие долгосрочной мотивации, что ограничивает эффективность реализации образовательных стратегий [10, c. 23]. Современные социологические исследования подтверждают смещение интересов молодого поколения в сторону профессий, связанных с цифровыми технологиями, медициной и фармацевтикой, юриспруденцией [11].

Кроме того, одним из сдерживающих факторов трудоустройства выпускников по полученной специальности остаются низкие зарплаты и ограниченные перспективы карьерного роста в отрасли гостеприимства [12, c. 157]. Недостаток социальных лифтов, наряду с ограниченными возможностями профессионального продвижения, формирует у молодых специалистов негативное восприятие будущего в туристском секторе. Т. Л. Краснодед обращает внимание, что следует чётко разграничивать случаи нехватки трудовых ресурсов и дефицита специалистов, обладающих надлежащими профессиональными компетенциями. В большинстве организаций, действующих в сфере туризма, управленческий персонал нередко не имеет специализированной подготовки, что снижает их конкурентные преимущества на рынке и ограничивает потенциал устойчивого развития предприятий [13, c. 114]. Е.А. Морозова и Т.А. Кузнецова также отмечают значительное расхождение между ожиданиями выпускников и реальными кадровыми запросами туристской индустрии. Это приводит к появлению номинального предложения специалистов, которое не сопровождается готовностью к эффективной профессиональной деятельности в условиях отраслевых требований [14, c. 174]. На основании вышеизложенного следует подчеркнуть, что комплексное влияние внутренних и внешних факторов определяет структуру спроса и предложения трудовых ресурсов в туристской отрасли, формируя потребность в гибких кадровых решениях. На рисунке 1 обобщены результаты исследования факторов, воздействующих на кадровый рынок в туристском секторе.

Рисунок 1. Факторы формирования рынка труда в туризме. (Составлено автором по данным источников [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23])

Профессиональная система подготовки кадров в России опирается на прочные исторические основы и занимает ключевую позицию в обеспечении квалифицированных специалистов для социально значимых и экономически приоритетных отраслей, включая индустрию туризма. В советское время функционировала централизованная модель подготовки, охватывавшая образовательные учреждения различных уровней — от начального до высшего профессионального образования, что позволяло формировать устойчивый кадровый контур для большинства секторов народного хозяйства [15, с. 75]. Становление современной российской модели подготовки специалистов для туристской сферы происходило под влиянием как внутренних образовательных традиций, так и европейского опыта. С начала 1990-х годов происходят структурные изменения: в высших учебных заведениях появляются специализированные факультеты и кафедры, разрабатываются профильные учебные курсы и методические материалы, а туризм начинает рассматриваться как самостоятельная область профессионального образования [16, c. 78].

На уровне высшего образования кадровая подготовка в туристской сфере осуществляется по направлениям, связанным с туризмом, гостиничным делом и сервисом. Университеты и профильные вузы реализуют образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета, опираясь преимущественно на академический подход, в центре которого находятся системные знания, дисциплинарная глубина и теоретическая фундаментальность [17, c. 4]. Однако в условиях динамичного развития индустрии и изменения требований к профессиональным компетенциям академическая модель сталкивается с рядом ограничений. Е.А. Куклина и Х. Ван среди основных недостатков выделяют низкую практикоориентированность подготовки, инерционность образовательных программ в части адаптации под запросы работодателей и слабую интеграцию с реальной производственной и сервисной средой [18, c. 50]. Эти факторы негативно сказываются на готовности выпускников к полноценному вхождению в рынок труда, особенно в сферах, ориентированных на быструю адаптацию и клиентоориентированное обслуживание.

Сегмент среднего профессионального образования продолжает выполнять важную функцию по обеспечению отрасли кадрами прикладного уровня. Программы подготовки в колледжах и техникумах традиционно ориентированы на формирование профессиональных навыков у специалистов среднего звена, способных эффективно выполнять функции в гостиничном, экскурсионном и ресторанном сегментах [18, c. 51]. Особенно значима роль СПО в территориальных единицах, где отсутствуют вузы, реализующие туристские образовательные программы. В этих условиях учреждения среднего профессионального звена становятся основными поставщиками кадров для местного турбизнеса [16, c. 81]. На фоне трансформации образовательной политики СПО сохраняет устойчивое значение для воспроизводства человеческого капитала в сфере туризма, оставаясь одним из важнейших звеньев классической модели профессиональной подготовки.

В условиях модернизации образовательной системы всё более актуальной становится реализация персонализированных траекторий обучения, предполагающих вариативность в выборе учебных дисциплин, методов освоения материала и индивидуального темпа продвижения [19, c. 14]. Такой подход обеспечивает развитие специализированных компетенций, которые соответствуют специфике профессиональных запросов отдельных секторов экономики, включая туристскую отрасль.

На процессы трансформации подготовки специалистов существенное влияние оказывает цифровая среда, выступающая не только в роли инструмента, но и в качестве содержательной основы образовательного процесса. Актуальными становятся гибридные и дистанционные модели освоения знаний, включая синхронные и асинхронные онлайн-форматы, активно применяются цифровые платформы, а также технологии виртуальной и дополненной реальности [20, c. 36; 21, с. 44]. Это способствует формированию у обучающихся гибкости мышления и цифровых умений, которые соответствуют задачам новой экономики. Современное состояние высшего образования демонстрирует уход от доминирующей академической парадигмы в сторону развития предпринимательского мышления у студентов. Это отражает стремление университетов к включению в инновационные экосистемы и укреплению своей роли как площадок генерации практико-ориентированных решений [22, с. 178]. Возрастает значимость включения в учебные программы проектной деятельности, стартап-инициатив и форматов, предполагающих менторское сопровождение и участие в бизнес-акселераторах [21, с. 46]. Благодаря этому обучающиеся получают не только теоретические знания, но и навыки реализации коммерчески значимых разработок.

Важным условием эффективности образовательных программ становится развитие моделей сетевого партнёрства. Объединение усилий государственных структур, представителей бизнеса и образовательных организаций позволяет формировать комплексные решения, ориентированные на потребности региональных рынков труда [19, c. 18]. Такое взаимодействие способствует созданию дуальных форматов подготовки, в которых теоретический блок сочетается с практикой в условиях действующего производства или сферы услуг [23, c. 229]. Одним из действенных инструментов укрепления связи между образовательными учреждениями и профессиональной средой является государственно-частное партнёрство. Этот механизм основывается на договорных обязательствах между представителями публичного и частного секторов и направлен на реализацию социально значимых задач, включая кадровое обеспечение туризма [24, c. 64]. В таблице 1 представлены ключевые проекты и программы, инициированные государством в России и направленные на развитие кадров в сфере туризма.

Таблица 1. Государственные и региональные программы в сфере подготовки кадров для туризма.

|

№ п/п

|

Программа / проект

|

Цель / меры

|

Сфера применения

|

Куратор / регион

|

|

1.

|

Федеральный проект «Профессионалитет»

|

Модернизация СПО,

формирование кластеров

|

Сфера сервиса, гостиничное

и ресторанное дело

|

Минпросвещения РФ

|

|

2.

|

Программа «Туризм и

гостеприимство»

|

Профессиональный рост,

цифровизация образования, партнёрства

|

Все направления туризма

|

Ростуризм,

Минэкономразвития РФ

|

|

3.

|

Госпрограмма «Развитие

образования»

|

Подготовка кадров для

приоритетных отраслей

|

Туризм и сервис

|

Минпросвещения РФ

|

|

4.

|

Программа Республики

Татарстан

|

Профильные кафедры,

стажировки

|

Туризм и сервис в регионе

|

Минобрнауки РТ

|

|

5.

|

Программа Алтайского края

|

Гранты, сотрудничество с

вузами

|

Экотуризм

|

Правительство Алтайского

края

|

|

6.

|

Центр компетенций

(Севастополь)

|

Подготовка гидов и

организаторов туризма

|

Национальный туристический

продукт

|

Правительство Севастополя

|

Создание условий для осознанного выбора профессии требует запуска программ ранней ориентации, включения обучающихся в практикоориентированные проекты на базе предприятий, а также активного внедрения цифровых инструментов, расширяющих возможности ознакомления с профессиональной средой. Онлайн-сервисы, такие как «Билет в будущее» [31] и аналогичные цифровые платформы, предоставляют пользователям возможность формировать персонализированные траектории профессионального развития, проходить тестирования, отслеживать динамику результатов и координировать взаимодействие между участниками образовательного процесса [32, с. 18, 20]. Одним из приоритетных направлений в модернизации подготовки кадров выступает развитие института наставничества, способного эффективно функционировать как в очном, так и в дистанционном формате. Наставники, представляющие профессиональное сообщество, становятся связующим звеном между студентами и реальной трудовой средой, способствуя ускоренной адаптации будущих специалистов к профессиональной практике [33, c. 20]. В условиях стремительного обновления требований к компетенциям возрастает интерес к созданию цифровых траекторий карьерного роста. Такие модели предполагают использование интеллектуальных систем поддержки, которые могут адаптировать образовательный маршрут и рекомендовать подходящие стажировки на основе актуальных параметров рынка труда [34, c. 73].

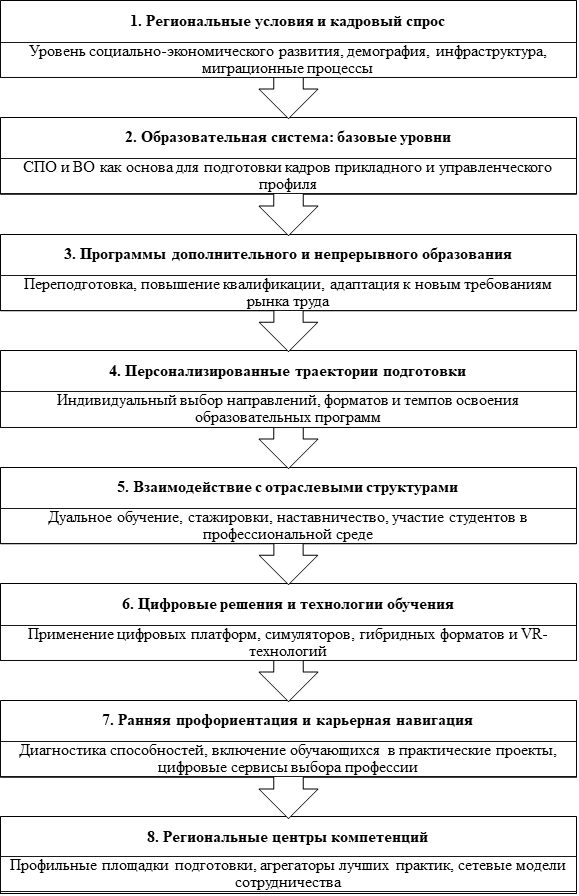

Развитие цифровых технологий позволяет существенно обогатить содержание профориентационных мероприятий. Проведение онлайн-встреч с представителями бизнеса, организация виртуальных туров по туристическим предприятиям, внедрение симуляционных тренажёров, воссоздающих реальные условия клиентского сервиса, делают подготовку будущих специалистов более приближенной к требованиям отрасли [35, c. 36]. Эффективность профориентационной работы может быть повышена при наличии региональной системы сопровождения профессионального выбора, включающей в себя центры диагностики и развития способностей, цифровые платформы навигации и единые базы предложений о стажировках и практике [36, c. 97]. На основания проведенного анализа источников литературы предлагается следующая модель формирования квалифицированного персонала с учётом территориальной специфики и отраслевых потребностей, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель кадрового обеспечения туристической отрасли региона. (Составлено автором по данным [31; 32; 33; 34; 35; 36])

Полноценная реализация комплексной модели, интегрирующей классическое академическое ядро, гибридные цифровые форматы с персонализированными траекториями, дуальное обучение на основе партнёрства, а также системы наставничества и непрерывного карьерного сопровождения как единого подхода на текущий момент в Российской Федерации не зафиксирована, регионы внедряют отдельные компоненты модели, показывающие положительную динамику удержания специалистов в отрасли.

Заключение

Развитие регионального туризма в России формирует потребность в подготовке кадров, что, в свою очередь, имеет стратегическое значение: без квалифицированных специалистов невозможно реализовать потенциал отрасли. Это накладывает ответственность на всех участников процесса за качество подготовки. Классическую модель обучения уже нельзя признать жизнеспособной, поскольку она опирается преимущественно на академические основы и часто не соответствует реальным условиям труда и требуемым компетенциям туриндустрии.

Решающее значение приобретают признаки современной образовательной модели — цифровизация учебного процесса, развитие soft skills и формирование прикладных профессиональных умений. Работникам туристической сферы необходимо также овладеть исследовательскими навыками, поскольку быстрое изменение отрасли под воздействием цифровизации требует постоянного обучения в ходе трудовой деятельности.

Современная система подготовки должна предусматривать тесное взаимодействие не только с образовательными учреждениями, но и с работодателями: только при содержательной подготовке с акцентом на практические компетенции специалист способен эффективно выполнять профессиональные обязанности, а не ограничивается лишь получением квалификационного удостоверения. В условиях трансформации образовательной среды актуализируется переход от устаревших методов обучения к индивидуализированным траекториям развития, что становится возможным благодаря внедрению цифровых решений. Качественно подготовленный сотрудник обеспечивает высокий уровень сервиса в организации туристических услуг, поэтому государству как ключевому стейк-холдеру необходимо инвестировать в кадровый потенциал для устойчивого развития отрасли в России.

Источники:

2. Леонидова Е.Г., Кудревич А.Ю. Оценка временной доступности придорожного сервиса в регионе в контексте роста потребления туристских услуг // Проблемы развития территории. – 2022. – № 5. – c. 39-56. – doi: 10.15838/ptd.2022.5.121.4.

3. Баркова А.С., Прончев Г.Б. Моделирование туристической активности населения на базе Интернет-запросов пользователей // Миссия конфессий. – 2022. – № 2(59). – c. 90-101.

4. Мустафина А.В., Пирогова О.Е. Современные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2022. – № 3(53). – c. 35-40.

5. Моисеев В.В., Трут В.П., Сиваченко Л.А. Антироссийские санкции: история и современность // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – № 2. – c. 183-192. – doi: 10.15688/jvolsu4.2024.2.16.

6. Гордеев В.А. Теоретическая экономия: новые аспекты в избранной концепции // Теоретическая экономика. – 2023. – № 11(107). – c. 4-10.

7. Бондаренко Е.И., Бондаренко Д.В., Бунчук Н.А. Экономическая модель стратегического управления туристским предприятием // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – № 5(55). – c. 487-491.

8. Воробьева О.Д., Топилин А.В., Хроленко Т.С., Ниорадзе Г.В. Рынок труда, миграционные процессы, социальное государство в условиях демографического старения в России // ДЕМИС. Демографические исследования. – 2023. – № 4. – c. 153-164. – doi: 10.19181/demis.2023.3.4.9.

9. Матвеева Н.И., Головин А.В. Концепция многофункционального развития аграрного производства Астраханской области // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – № 4. – c. 159-166.

10. Морозов М.А., Морозова Н.С. Инновационные подходы к управлению персоналом в индустрии туризма и гостеприимства в условиях новой нормальности // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – № 5(97). – c. 17-24. – doi: 10.24412/1995-042X-2021-5-17-24.

11. Авито Работа: 52 % абитуриентов при поступлении ориентируются на интерес. CNews. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2025-06-04_avito_rabota_52_abiturientov (дата обращения: 19.06.2025).

12. Павлова О.А. Капитал бренда территории как фактор обеспечения ее социально-экономического развития (на примере Новгородской области) // Прогрессивная экономика. – 2025. – № 3. – c. 150-165. – doi: 10.54861/27131211_2025_3_150.

13. Краснодед Т.Л. Развитие кадрового потенциала индустрии туристских услуг Приазовья России // Векторы благополучия: экономика и социум. – 2024. – № 2. – c. 110-124. – doi: 10.18799/26584956/2024/2/1770.

14. Морозова Е.А., Кузнецова Т.А. Профессиональные предпочтения кузбасской молодежи // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2022. – № 2(24). – c. 171-179. – doi: 10.21603/2500-3372-2022-7-2-171-179.

15. Какалия И.М. Роль государства в поддержке и развитии сельского туризма в Абхазии // Экономика строительства. – 2024. – № 7. – c. 75-78.

16. Александрова А.Ю., Домбровская В.Е. Адаптивное моделирование туризма: опыт, проблемы и перспективы применения на региональном уровне // Регионология. – 2022. – № 1(118). – c. 76-102. – doi: 10.15507/2413-1407.118.030.202201.076-102.

17. Шкулова Е.А. Туристический маркетинг территорий: вызовы нового времени и приоритеты развития // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2023. – № 2(74).

18. Куклина Е.А., Ван Х. Анализ современного состояния и перспективы развития рынка туристических услуг КНР // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2024. – № 3(49). – c. 47-61. – doi: 10.22394/2073-2929-2024-03-47-61.

19. Ердакова В.П. Вектор на повышение отраслевого кадрового потенциала, как условие развития туризма в России // Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. – 2024. – № 1(21). – c. 12-23. – doi: 10.18572/2686-858X-2024-21-1-12-23.

20. Владимиров И.В., Маслов В.И., Хангельдиева И.Г. Трансформация процессов подготовки, привлечения и удержания кадров в среде высокотехнологичного бизнеса современной России // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2022. – № 5. – c. 32-38. – doi: 10.12737/2305-7807-2022-11-5-32-38.

21. Конева Е.И., Жаркова Е.А. О проблемах и перспективах государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в условиях санкций // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 2023. – № 2(17). – c. 38-44. – doi: 10.52170/2618-7949_2023_17_38.

22. Осадчая А.В., Бондаренко К.Е., Лазько С.С. Образовательные технологии и организационные модели реализации ВКР в форме стартап-проектов // Индустриальная экономика. – 2025. – № 4. – c. 177-184. – doi: 10.47576/2949-1886.2025.4.4.026.

23. Старовойтов М.К., Гончарова Е.В., Старовойтов А.И. Перспективы развития технологического предпринимательства с помощью региональных кластеров на примере Волгоградской области // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 3(47). – c. 224-230.

24. Зелезинский А.Л., Архипова О.В. Обеспечение конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства на основе использования механизмов государственно-частного партнёрства // Экономический вектор. – 2022. – № 2(29). – c. 64-68. – doi: 10.36807/2411-7269-2022-2-29-64-68.

25. Федеральный проект «Профессионалитет». [Электронный ресурс]. URL: https://япроф.рф/ (дата обращения: 19.06.2025).

26. Постановление Правительства Российской Федерации. Национальный проект «Туризм и гостеприимство». Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/rugovclassifier/920/about/ (дата обращения: 19.06.2025).

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в ред. от 21.02.2025) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”». КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения: 19.06.2025).

28. На форуме «Travel Hub. Путешествуй!» рассказали об опыте Татарстана по подготовке кадров в сфере туризма. Tourism.tatarstan.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://tourism.tatarstan.ru/index.htm/news/2366848.htm (дата обращения: 19.06.2025).

29. Постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2023 № 480 «Об утверждении государственной программы Алтайского края “Развитие туризма”». Publication.pravo.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/2200202312130001?index=1 (дата обращения: 19.06.2025).

30. Жители Севастополя могут бесплатно обучиться туристическим специальностям. Интерфакс‑Туризм. [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax‑russia.ru/tourism/news/zhiteli‑sevastopolya‑mogut‑besplatno‑obuchitsya‑turisticheskim‑specialnostyam (дата обращения: 19.06.2025).

31. Билет в будущее. Bvbinfo.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://bvbinfo.ru/ (дата обращения: 19.06.2025).

32. Жукова М.А., Жуков В.А., Цаболова О.Р. Перспективы развития отечественного гостиничного бизнеса и подготовки кадров // Управление. – 2023. – № 3. – c. 15-27. – doi: 10.26425/2309-3633-2023-11-3-15-27.

33. Дубик Е.А., Усов Н.В., Пронина А.А. Доступная промышленность в туристическом пространстве Нижегородской области // Сборник трудов II международной научно-практической конференции «Инновации и дизайн». – 2022. – c. 15-23.

34. Кропинова Е.Г., Алексеева В.С., Захаров С.Е. Кинорибейты как инструмент интеграции киноиндустрии, регионального туризма и литературы (на примере Калининградской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2023. – № 3. – p. 64-75. – doi: 10.5281/zenodo.10076710.

35. Христофорова И.В., Черникова Л.И., Эльканова Е.А. Экономика впечатлений в России: тенденции развития, методологические основы и инструменты поддержки // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – № 3(105). – p. 31-47. – doi: 10.5281/zenodo.8105978.

36. Авилова Н.Л., Красноженова Г.Ф., Ковалева Н.И., Хохлов И.Ю. Корпоративная социальная ответственность в гостиничном бизнесе: сравнительный анализ Испании и России // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – № 1(98). – c. 90-101. – doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-90-101.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 15:19:40

Download PDF | Downloads: 58

Classical and new models of personnel training for the implementation of tourism development strategy in Russian regions

Volchenko T.A.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The growing importance of the industry under study is accompanied by increased requirements for the quality of professional staff training. The analysis revealed systemic problems related to the discrepancy between the educational process and the real conditions of the labor market, including seasonal fluctuations in employment, migration flows and a decrease in the prestige of a number of professions. The article examines existing approaches to the organization of vocational training, as well as modern mechanisms aimed at increasing the practical orientation of educational programs. Special attention is paid to the impact of digital transformation, the development of hybrid learning formats and the formation of individual professional development trajectories. Based on the generalization of empirical and normative data, a training model for specialists is proposed. The model can take into account territorial features and changing qualification requirements. The need to develop partnership formats of interaction between the education system, business and government agencies was emphasized. The results obtained can be used in designing HR strategies amid structural changes within the industry.

Keywords: personnel training, tourism industry, regional development, educational model, education digitalization, public-private partnership

JEL-classification: Z31, Z32, L83, L32

References:

Aleksandrova A.Yu., Dombrovskaya V.E. (2022). Adaptive tourism modeling: experience, problems and prospects of application at the regional level. Regionology. 30 (1(118)). 76-102. doi: 10.15507/2413-1407.118.030.202201.076-102.

Avilova N.L., Krasnozhenova G.F., Kovaleva N.I., Khokhlov I.Yu. (2022). Corporate social responsibility in the hospitality industry: a comparative analysis of Spain and Russia. Service in Russia and abroad. 16 (1(98)). 90-101. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-90-101.

Barkova A.S., Pronchev G.B. (2022). Simulation of tourist activity of the population on the basis of Internet requests of users. Missiya konfessiy. 11 (2(59)). 90-101.

Bondarenko E.I., Bondarenko D.V., Bunchuk N.A. (2024). Economic model of strategic management of a tourism enterprise. Natural-humanitarian research. (5(55)). 487-491.

Dubik E.A., Usov N.V., Pronina A.A. (2022). Affordable industry in the tourist area of the Nizhny Novgorod region. Sbornik trudov II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsii i dizayn». 15-23.

Erdakova V.P. (2024). Vector for increasing the industry’s human resources potential as a condition for the development of tourism in Russia. Professorskiy zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm. (1(21)). 12-23. doi: 10.18572/2686-858X-2024-21-1-12-23.

Gordeev V.A. (2023). Theoretical economy: more strokes in the chosen concept. Theoretical economy. (11(107)). 4-10.

Ivanova Yu.O., Grigoreva V.V., Pozdnyakov K.K. (2022). The impact of tourism on the national economy and methods of its assessment: literature review. Finansy i upravlenie. (1). 58-73. doi: 10.25136/2409-7802.2022.1.37282.

Kakaliya I.M. (2024). The role of the state in supporting and developing rural tourism in Abkhazia. Economy of construction. (7). 75-78.

Khristoforova I.V., Chernikova L.I., Elkanova E.A. (2023). Ekonomika vpechatleniy v Rossii: tendentsii razvitiya, metodologicheskie osnovy i instrumenty podderzhki Service in Russia and abroad. 17 (3(105)). 31-47. doi: 10.5281/zenodo.8105978.

Koneva E.I., Zharkova E.A. (2023). On the problems and prospects of state support for the development of small and medium-sized businesses in the context of sanctions. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobscheniya. (2(17)). 38-44. doi: 10.52170/2618-7949_2023_17_38.

Krasnoded T.L. (2024). Development of human resources in the tourism services industry in the Azov region of the Russian Federation. Vektory blagopoluchiya: ekonomika i sotsium. 52 (2). 110-124. doi: 10.18799/26584956/2024/2/1770.

Kropinova E.G., Alekseeva V.S., Zakharov S.E. (2023). Kinoribeyty kak instrument integratsii kinoindustrii, regionalnogo turizma i literatury (na primere Kaliningradskoy oblasti) Service and Tourism: Current Challenges. 17 (3). 64-75. doi: 10.5281/zenodo.10076710.

Kuklina E.A., Van Kh. (2024). Analysis of the current state and prospects for the development of the tourism services market in china. Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 18 (3(49)). 47-61. doi: 10.22394/2073-2929-2024-03-47-61.

Leonidova E.G., Kudrevich A.Yu. (2022). Assessment of the time accessibility of rest areas in the region in the context of the growth of tourism services consumption. Problems of Territory’s Development. 26 (5). 39-56. doi: 10.15838/ptd.2022.5.121.4.

Matveeva N.I., Golovin A.V. (2022). Multifunctional development concept agricultural production of the Astrakhan region. Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy selskokhozyaystvennoy akademii. (4). 159-166.

Moiseev V.V., Trut V.P., Sivachenko L.A. (2024). Anti-russian sanctions: history and modernity. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya. 29 (2). 183-192. doi: 10.15688/jvolsu4.2024.2.16.

Morozov M.A., Morozova N.S. (2021). Innovative approaches to personnel management in the tourism and hospitality industry in a new normality. Service in Russia and abroad. 15 (5(97)). 17-24. doi: 10.24412/1995-042X-2021-5-17-24.

Morozova E.A., Kuznetsova T.A. (2022). Career choice of youthful population in the Kemerovo region. Bulletin of Kemerovo State University. 7 (2(24)). 171-179. doi: 10.21603/2500-3372-2022-7-2-171-179.

Mustafina A.V., Pirogova O.E. (2022). Current problems of development of tourism and hospitality industry in St. Petersburg. Heory and Practice of Service: Economy, Social Sphere, Technologies. (3(53)). 35-40.

Osadchaya A.V., Bondarenko K.E., Lazko S.S. (2025). Educational technologies and organizational models of wrc implementation in the form of startup projects. Industrialnaya ekonomika. (4). 177-184. doi: 10.47576/2949-1886.2025.4.4.026.

Pavlova O.A. (2025). Brand capital of a territory as a factor in ensuring its socio-economic development (using the example of the Novgorod region). Progressivnaya ekonomika. (3). 150-165. doi: 10.54861/27131211_2025_3_150.

Shkulova E.A. (2023). Tourism place marketing: new challenges and development priorities. Regional economics and management: electronic scientific journal. (2(74)).

Starovoytov M.K., Goncharova E.V., Starovoytov A.I. (2023). Prospects for technological entrepreneurship development with the help of regional clusters on the example of Volgograd region. Natural-humanitarian research. (3(47)). 224-230.

Vladimirov I.V., Maslov V.I., Khangeldieva I.G. (2022). Transformation of the processes of training, attracting and retaining personnel in the high-tech business environment of modern Russia. Human resource management and intellectual resources management in Russia. 11 (5). 32-38. doi: 10.12737/2305-7807-2022-11-5-32-38.

Vorobeva O.D., Topilin A.V., Khrolenko T.S., Nioradze G.V. (2023). Labor market, migration processes, social state in the conditions of population aging in Russia. DEMIS. Demograficheskie issledovaniya. 3 (4). 153-164. doi: 10.19181/demis.2023.3.4.9.

Zelezinskiy A.L., Arkhipova O.V. (2022). Ensuring competitiveness of enterprises in the hospitality industry on the basis of the use of mechanisms of public-private partnership. Ekonomicheskiy vektor. (2(29)). 64-68. doi: 10.36807/2411-7269-2022-2-29-64-68.

Zhukova M.A., Zhukov V.A., Tsabolova O.R. (2023). Prospects for the development of the domestic hotel business and personnel training. Administration. 11 (3). 15-27. doi: 10.26425/2309-3633-2023-11-3-15-27.