Машиностроение и динамика его отраслевой структуры в условиях научно-технического прогресса

Афанасьев А.А.1

1 Институт Экономики РАН, ,

Скачать PDF | Загрузок: 43

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 3 (Июль-сентябрь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83019578

Аннотация:

В статье рассматривается связь технического прогресса и общественного развития. Характеризуются отдельные этапы технического прогресса, делается вывод о ключевой роли техники в совершенствовании процесса производства. Раскрывается содержание текущего этапа развития – связанного с наращиванием использования цифровых технологий. При этом подчеркивается важность технической базы для их применения. Делается вывод не о приостановке технического прогресса, а о смене направленности его реализации. Дается авторское определение машиностроению, рассматривается динамика его отраслевой структуры за предыдущее столетие и делается вывод о сдвигах, отражающих характер научно-технического прогресса. Рассматриваются подходы к отраслевой классификации машиностроения, применяемые в отечественной практике на различных исторических этапах. Дается характеристика отраслевому составу машиностроения на современном этапе развития. Приводятся расчеты структурных сдвигов в машиностроении за последние годы. Характеризуются обуславливающие их причины как технологического, так и иного плана.

Ключевые слова: машиностроение, техника, научно-технический прогресс, технологическое развитие, отрасль машиностроения

JEL-классификация: L90, L91, R40

Введение

Техника – несомненно одно из величайших достижений человечества. Изготовление специализированных орудий труда и их использование представляет собой специфическую особенность человеческой деятельности, а переход к их употреблению вместо орудий, данных природой является важнейшим этапом становления человечества. Посредством техники людям открылся способ преумножить возможности человека за счет использования сил природы. Применение техники, распространившееся к настоящему времени практически на все сферы жизнедеятельности, приобрело большое разнообразие форм: транспорт, средства коммуникации, военная техника, средства производства и т.д. Неразрывность связи между общественным развитием и техническим прогрессом предопределила особое внимание ученых к исследованию соответствующих закономерностей в самых разных областях жизнедеятельности.

Что касается экономической сферы, то технический прогресс здесь стал одним из важнейших факторов развития экономических отношений. Особенность рассмотрения этой взаимосвязи сопряжена с тем, что экономическая сфера сама является источником технических средств и сопряженных технологий как для осуществления процессов собственного развития, так и для создания соответствующей материально-технической базы во всех остальных сферах жизнедеятельности общества. Техника здесь, с одной стороны выступает как основа прогресса, а с другой - как результат экономической деятельности. Особая роль в этих процессах принадлежит машиностроению – виду деятельности, связанного с производством техники.

Целью настоящей статьи было избрана характеристика машиностроения и динамики его отраслевой структуры в условиях научно-технического прогресса.

Среди научных работ, посвященных различным аспектам функционирования и развития отечественного машиностроения, представляется возможным отметить исследования таких ученых как В.Н.Борисов и О.В.Почукаева [1], Н.А.Ганичев [2], Е.Н.Корепанов [3], Г.С.Празднов [4], И.Э.Фролов [5].

Научно-технический прогресс и развитие процесса производства

Непрерывный рост общественных потребностей и ограниченность в природе естественных средств для их удовлетворения вызывает объективную необходимость искусственного способа создания благ с нужными свойствами (производства) за счет вовлечения в этот процесс более распространенных и доступных природных ресурсов. Орудия труда, совершенством которых во многом определяется результат производственной деятельности, пожалуй во все времена были одним из наиболее динамично развивающихся элементов производительных сил. Именно орудиями труда определяется возможность применения технологии, т.е. выбора тех или иных способов превращения исходного предмета в готовую продукцию. В этой связи необходимо подчеркнуть, что от имеющихся в распоряжении общества технологий и возможности их применения во многом зависят особенности всего материального воспроизводства. В этой связи К.Маркс подчеркивал, что «экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда» [6, c.187].

Если первоначально используемые орудия были простыми, то со временем стали создаваться более сложные орудия труда - различные инструменты, приспособления. Принцип их действия как правило основывался на механических процессах. На определенном историческом этапе главенствующим направлением развития техники стало применение машин - сложносоставных устройств, выполняющих механические движения для преобразования энергии, материалов и информации [7].

Машиностроение, т.е. производство самих машин и другой разнообразной техники со временем стало одним из важнейших видов производственной деятельности. Следует отметить, что многими видами техники и ее составными частями механические движения не осуществляются и, по сути, машинами они не являются. Однако выпускающие их производства принято относить к машиностроению, поскольку изготавливаемые технические средства и комплектующие зачастую составляют части других машин или имеют схожие с ними технологические особенности конструирования и производства. Имеет значение и историчность данного вопроса, ведь именно с машинами на протяжении веков ассоциировалась практически любая сложная техника.

Каждый последующий шаг в совершенствовании орудий труда усиливал физические, сенсорные и интеллектуальные силы человека, направляя подвластные силы природы на его нужды, существенно увеличивая результативность труда. Превышение результата от использования более эффективных орудий труда над затратами по их созданию становится материальной основой всего общественного развития.

Переход к индустриальному способу производства, основанному на использовании машин, который являлся более совершенным по сравнению с доиндустриальным, основанном на простых орудиях и мускульной силе, сформировал важнейшую ступень развития процесса общественного производства [8, c.10]. Применение машин позволило более эффективно реализовывать производственные процессы, что привело к небывалому росту производительности труда. Хотя эффективность производственных процессов зависит не только от применяемых машин, глубина их проникновения и значимость влияния предопределило тесноту связи развития процесса общественного производства именно с применением машин.

Но и сам индустриальный способ производства в своем развитии претерпевал существенные изменения, протекавшие как эволюционно, так и в форме промышленных революций.

Промышленные революции, начавшиеся во второй половине XVIII века, «стали вехами на пути от использования мышечной силы к механической энергии, который привел к сегодняшнему историческому моменту, когда в процессе четвертой промышленной революции производство развивается за счет познавательной деятельности человека» [9, c.11].

Изменения в орудиях труда и процессе производства протекали и ранее, а различные механизмы, в том числе и сложные машины были известны еще с древности. Однако их возможности ограничивались пределами источника энергии, которым, как правило, служила мускульная сила животных или человека. Задействование же сил природы – ветра, потоков воды и др. хотя и существенно усиливало результативность производственных процессов, но возможности их использования для нужд человека были ограничены. Значительный сдвиг в развитии общественного производства происходит с важнейшим техническим открытием - созданием парового двигателя. Таким образом была обеспечена возможность в необходимый для человека момент и нужной ему обстановке преобразовать энергию топлива в полезную работу паровой машины.

Глубокое теоретическое осмысление проблем изменения материально-технической базы общественного производства и процессов общественного развития начального периода индустриальных преобразований было осуществлено в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса.

К.Маркс, говоря об отдельных рабочих машинах и системах машин, различал в них три элемента: рабочая часть машины, передаточное устройство и двигатель. В представлении ученого, процесс «машинизации» представлял собой передачу инструмента из рук рабочего машине. При этом, двигатель машины обеспечивает преобразование ранее накопленной энергии в необходимое механическое движение, а передаточное устройство - сообщает его рабочим частям машины, оснащенным инструментами, которые вместо рабочего и производят инструментальную обработку детали [10, c.33]. «Рабочая машина – это такой механизм, который получив соответственное движение, совершает своими орудиями те самые операции, которые раньше рабочий совершал подобными же орудиями. Исходит ли движущая сила от человека, или же в свою очередь, от машины – это ничего не изменяет в сущности дела. После того, как орудие в собственном смысле слова перешло от человека к механизму, машина заступает место простого орудия» [6, c.379-380].

На стадии становления человечества преобладали эмпирические методы совершенствования производительных сил, однако уже с периода Нового времени главной движущей силой их развития становится наука. Говоря о машинном производстве, К.Маркс подчеркивал, что оно по своей природе может базироваться и развиваться только на научной основе: «В качестве машины средство труда приобретает такую материальную форму существования, которая обуславливает замену человеческой силы силами природы и эмпирических рутинных приемов – сознательным применением естествознания» [6]. «Природа не строит машин, паровозов, железных дорог, электрических телеграфов, сельфакторов и т.д… Всё это созданные человеческой рукой органы человеческого мозга; овеществленная сила знания» [11, c.26-27].

Создание машин начинает опираться на знания, полученные научными методами. Со временем совершенствование техники все более становится неотделимо от научного развития, а наука превращается в важнейший фактор производства. Развитие материально-технической основы производства приобретает форму научно-технического прогресса.

Если техника всегда была материальной базой экономики, то «ориентация науки на нужды практики происходит одновременно и в меру соединения науки и техники; только в единстве с техникой наука перестает быть лишь социокультурным явлением, становится практической, превращается в непосредственную производительную силу» [12, c.168].

Таким образом, «отправным пунктом научно-технического прогресса является наука как форма познания объективных законов развития природы и общества, а техника, понимаемая как созданные человеком средства производства и предметы потребления, является материальным воплощением научных знаний» [12]. Материализация научных знаний в отдельных элементах производительных сил составило основное содержание научно-технического прогресса, а его реализация в различных сферах жизнедеятельности - суть технологического развития.

В результате распространения машин по различным сферам труда в процессе его механизации и автоматизации происходит замещение живого труда, сначала физического, затем и интеллектуального. Научно-технический прогресс превращается в главный источник повышения производительности труда и тем самым ускорения всего исторического развития [12, c.58].

Позднее, благодаря распространению электричества и внедрению конвейера возникло массовое производство. Применение электрической энергии, позволило вывести производственные возможности используемой техники на новый, более высокий уровень.

Механизация ручного труда, а в последующем и его автоматизация, т.е. освобождение человека (частично или полностью) от непосредственного участия в производственных процессах за счет применения технических средств, превращаются в главные направления повышения эффективности производства. Происходят принципиальные изменения технологического плана. Машина перестает быть лишь сложным орудием в руках рабочего.

Конструкция машины и технологический процесс взаимообуславливая содержание друг друга в своем совместном развитии уже на этапе первых промышленных революций преодолевают ограничения, накладываемые физическими возможностями человека, устремляясь к новым пределам – ограниченным возможностями машин.

С появлением с середины XX века новых технических средств возникли принципиально иные способы работы с информацией в формате цифрового кода (т.е. данных), а процессы автоматизации, ставшие магистральным трендом в развитии производительных сил в процессе цифровизации получили существенное ускорение [13], [14, c.1431].

Таким образом, распространение цифровых технологий в промышленном производстве было начато еще с середины прошлого столетия. Этот процесс, набравший силу в 60-х годах XX века, был сопряжен с использованием средств ЭВМ, представленных в то время преимущественно большими машинами для обработки данных, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и т.д., ставших основой для ускорения процессов автоматизации и позволившим существенно повысить производительность труда [15]. Эти процессы наиболее интенсивно протекали в самом машиностроении, на которое в нашей стране в тот период приходилось порядка 70% совокупных затрат на автоматизацию [16, c.158].

С 80-х годов XX века масштабы автоматизации как производственных, так и иных бизнес-процессов получили значительное расширение за счет внедрения персональных ЭВМ, информационных систем управления, задействования промышленных роботов, а позже – интернета и облачных технологий [17, c.2549]. Существенно возрастает роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии производительных сил, которая на протяжении последних десятилетий продолжает усиливаться. В тоже время, необходимо отметить, что информационно коммуникационные технологии включают в себя и неразрывно связаны с техническими средствами, обеспечивающими их реализацию и в значительной степени определяющими их передовые возможности [18, c.221].

Характерной чертой в развитии производства второй половины ХХ века является перенос усилий с совершенствования орудий труда и средств производства, связанных с получением энергии и материалов, к технологиям, т.е. методам воздействия на предметы труда. Точка приложения общественных усилий смещается на разработку технологических процессов, наука же открывает в этих вопросах огромные возможности.

По мере усложнения технических средств, осуществление заложенных в них технологических функций требует все более специфичных навыков и знаний, специальных условий, программных средств, накопленных данных и т.д. Со временем техника становится неодделима от тех технологических процессов для реализации которых она сконструирована и в рамках которых она только и способна функционировать, становясь частью сложной системы, реализующей технологический процесс. В этом своем значении слово «техника» начинает приближаться к слову «технология» [19, c.88].

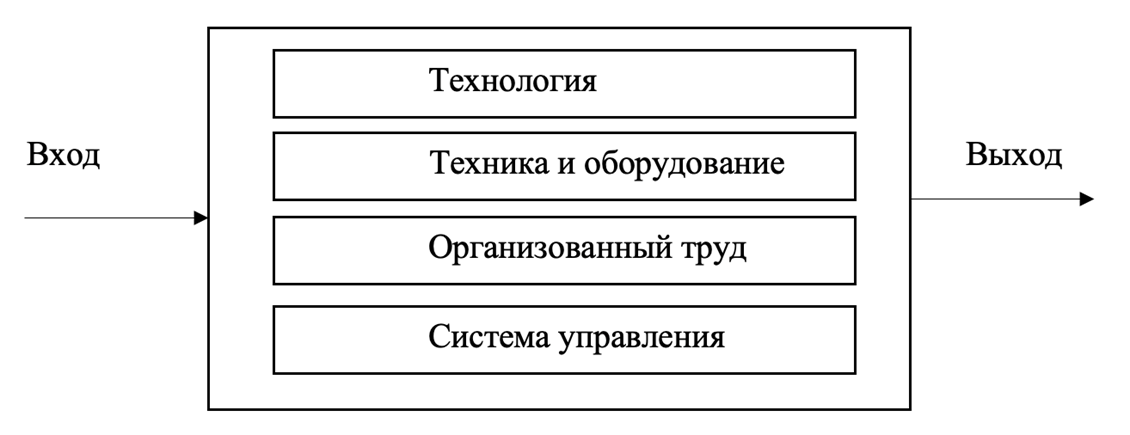

Происходит постепенное перерастание акцента с технической стороны общественного развития на технологический, в котором техника, хотя и продолжает играть ключевую роль, но рассматривается лишь в соединении с иными компонентами реализуемой комплексной технологии (см.рис.1) [20, c.84]. Задействование понятия «научно-технический прогресс» все чаще уступает место понятию «технологическое развитие». В тоже время ключевая роль технического прогресса как материальной основы технологического развития остается неизменной.

Рис.1. Комплексная технология и ее компоненты

Источник [21, c.185]

В процессе соединения машин и цифровых технологий преодолеваются технологические ограничения машин, физические и интеллектуальные возможности человека. В своем развитии процесс производства продвигается к новым пределам, ограниченным на этот раз свойствами цифровых технологий.

Грядущая технологическая эпоха увязывается с конвергенцией нано-, био-, информационных технологий и когнитивной науки (NBIC) [22, c.1], при ключевой, объединяющей роли цифровых технологий. Способность последних взаимодействовать с любыми технологиями [23, c.15] позволяет в результате цифровизации сформировать среду обеспечивающую возможность синтеза разнородных технологий в гибридные технологические процессы [24, c.142].

В этой связи утвердилось представление о надвигающейся, технологической революции, как основанной «на цифровых технологиях и возможностях подключения, интеграции технологий и взаимосвязи между физической, цифровой и биологической сферами». [1]

Важнейшей частью прогнозируемых перемен становится цифровая трансформация, приводящая к стиранию в технологических процессах различий между упомянутыми сферами, обретению возможности бесшовной взаимосвязи между ними. Ее технологический базис составляют формирующиеся технологии искусственного интеллекта, обработки больших данных, цифровых двойников, интернета вещей и т.д., способных обеспечить более совершенные возможности для объединения физических и виртуальных систем, интеграции вычислений и физических процессов [25, c.33].

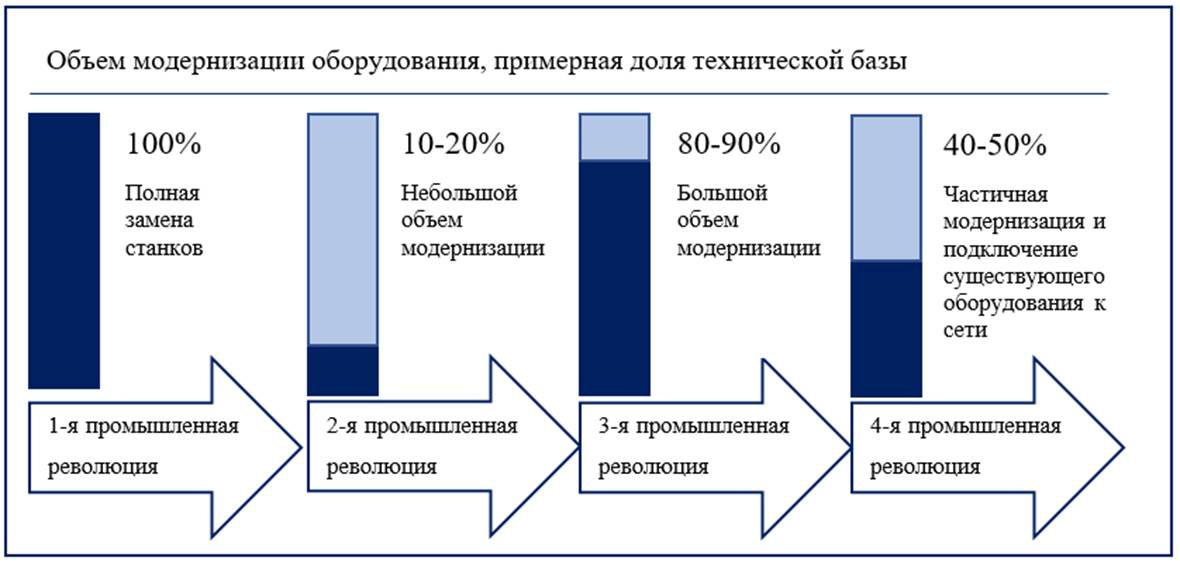

Ожидается, что цифровая трансформация затронет прежде всего программную компоненту и потребует частичной (40 - 50%) модернизации технической базы. Однако, это верно только для тех стран, которые осуществили ее существенное обновление (порядка 80-90%) в процессе автоматизации на текущем этапе развития (см.рис.2).

Рис. 2. Примерные доли модернизации технической базы на различных этапах прогресса. [2]

В этой связи, представляется справедливым, что текущее интенсивное наращивание цифровой компоненты в технологическом развитии не отменяет технического прогресса, а предполагает его течение на новом технологическим треке.

Отраслевая структура машиностроения и ее динамика

Машиностроение представляет собой комплекс отраслей обрабатывающей промышленности, специализирующихся на выпуске технически сложных средств производства и товаров потребления, транспорта, вооружения и военной техники. На предприятиях машиностроения проектируют и изготавливают различную технику - машины, оборудование, приборы, а также детали и части, из которых они состоят.

За прошедшее столетие машиностроение прочно заняло положение одного из важнейших производственных секторов мировой экономики. Машиностроение является материальной базой научно-технического прогресса и развёртывание соответствующих процессов находит отражение в изменениях значимости той или иной технической продукции и масштаба занятых ее выпуском видов машиностроительного производства [26, c.146]. Структура машиностроения за последнее столетие претерпевала значительные изменения.

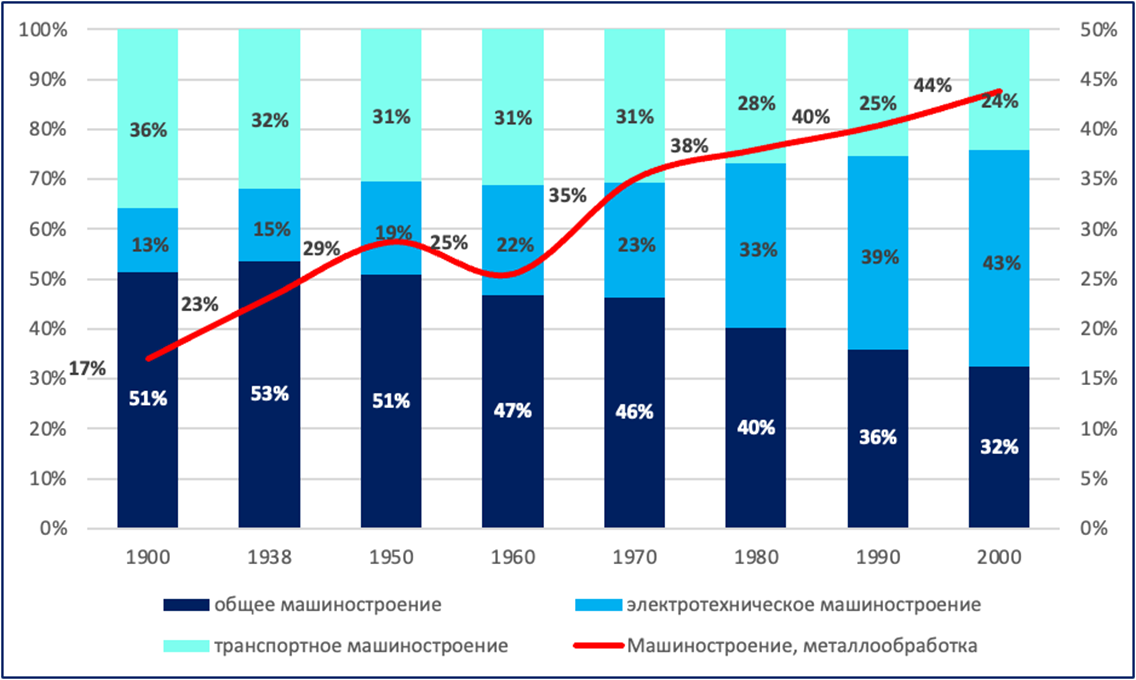

Так, на начало ХХ века основную часть машиностроения составляло производство технологического оборудования для различных отраслей промышленности и изготовление актуальных для того времени транспортных средств. Важнейшей тенденцией ХХ столетия стало усиление роли электротехнического машиностроения, занявшего к концу века доминантное положение в общей структуре. При этом, с 1970-х годов начинает ускоренно наращиваться зародившееся в электротехническом машиностроении направление, связанное с производство электроники, компьютеров и средств для телекоммуникаций (см.рис.3).

Рис.3. Динамика структуры ВДС машиностроения и металлообработки, доля машиностроения и металлообработки в ВДС обрабатывающей промышленности. ХХ век, Весь мир (рассчитано по ППС долл. США 2000 год). (%)

Источник: составлено автором по материалам: [27, c.559-600]

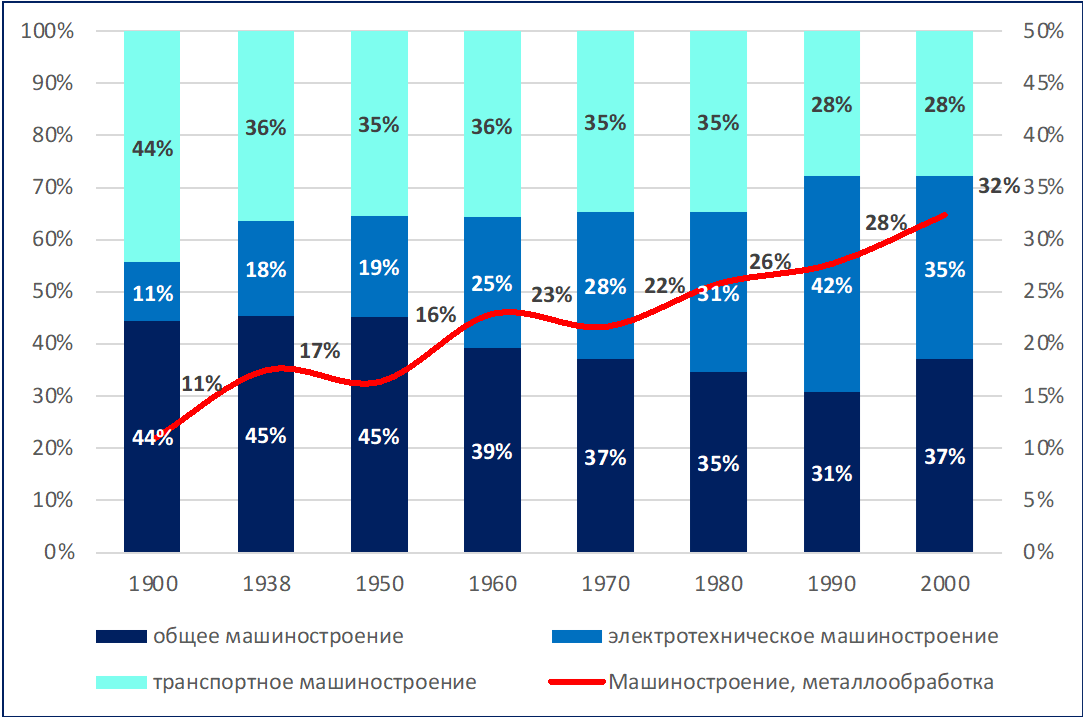

Аналогичные процессы протекали и в отечественном машиностроении (см. рис.4)

Рис.4. Динамика структуры ВДС машиностроения и металлообработки, доля машиностроения и металлообработки в ВДС обрабатывающих производств. ХХ век, Россия/РСФСР/РИ (рассчитано по ППС долл.США). (%)

Источник: рассчитано автором по материалам: [27, c.559-600]

Под отраслью экономики принято понимать качественно однородные группы хозяйственных единиц, характеризующиеся особыми условиями производства в системе общественного разделения труда и играющие специфическую роль в воспроизводственном процессе [28].

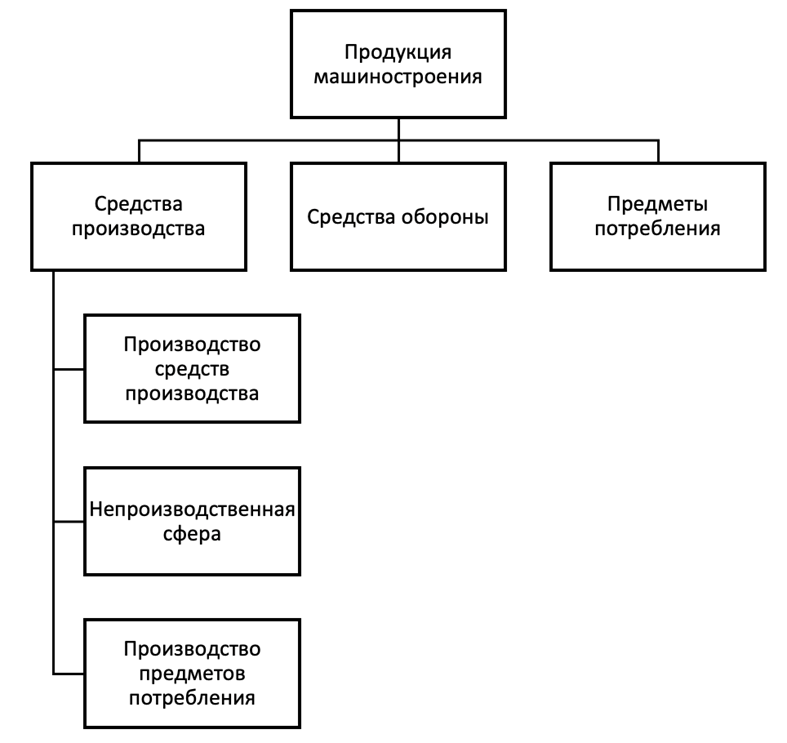

Первичной «клеточкой» машиностроения выступает машиностроительное предприятие. Здесь изготавливают большое количество разнообразных машин, приборов, механизмов, деталей и других элементов, различающихся областью применения, конструкцией и технологией производства. Продукция машиностроения по назначению укрупненно может быть поделена на несколько видов (см. рис.5).

Рис.5. Классификация продукции машиностроения по назначению

Источник: составлено автором

Отраслевое деление народного хозяйства не является чем-то раз и навсегда данным и подвержено изменениям. «По мере дифференцирования орудий труда все более и более дифференцируются и те отрасли производства, в которых эти орудия изготовляются» [6, c.365].

Процессы бурного развития отечественной промышленности ХХ века нашли свое отражение в значительных изменениях ее отраслевой структуры. Так, за период с 1927 по 1964 г. в промышленности СССР выделились 95 подотраслей, а прекратили свое существование и подверглись изменениям восемь подотраслей. В период с 1965 г. по 1971 г. выделились вновь 37 подотраслей, но прекратили свое существование и подверглись изменениям 24 подотрасли [29, c.14]. В Советском Союзе изменялась отраслевая структура и машиностроения. Так, в машиностроении и металлообработке в 1931 г. выделялось 28 отраслей, в 1969 г. – 70, в 1974 – около 100 [30, c.23].

Начиная с 1976 года ЦСУ СССР была принята отраслевая классификация, согласно которой машиностроение совместно с производством готовых металлических изделий образовывало состав укрупнённой отрасли промышленности - «машиностроение и металлообработка». При этом в укрупненной отрасли выпуск продукции машиностроения занимал около 80%, а продукции металлообработки – около 20%.

В основу классификации машиностроения на крупные комплексные отрасли и классификации комплексных отраслей на подотрасли и виды производств был положен принцип экономического назначения продукции, общности организации и технологии производства.

В самом машиностроении в период 1976 – 2005 г. в различных группировках выделялось от 13 до 18 комплексных отраслей машиностроительной промышленности, объединяющей свыше 100 подотраслей (см.таб.1).

Таблица 1. Состав машиностроения по ОКОНХ (1976 - 2005г.)

|

Код

ОКОНХ

|

Расшифровка

|

|

14101

|

тяжелое,

энергетическое и транспортное машиностроение

|

|

14170

|

электротехническая

промышленность

|

|

14180

|

химическое

и нефтяное машиностроение

|

|

14200

|

станкостроительная

и инструментальная промышленность

|

|

14320

|

приборостроение

|

|

14330

|

промышленность

средств вычислительной техники

|

|

14340

|

автомобильная

промышленность

|

|

14400

|

тракторное

и сельскохозяйственное машиностроение

|

|

14500

|

строительно-дорожное

и коммунальное машиностроение

|

|

14600

|

машиностроение

для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

|

|

14710

|

производство

санитарно-технического и газового оборудования и изделий

|

|

14720

|

авиационная

промышленность

|

|

14730

|

оборонная

промышленность

|

|

14740

|

судостроительная

промышленность

|

|

14750

|

радиопромышленность

|

|

14760

|

промышленность

средств связи

|

|

14770

|

электронная

промышленность

|

|

14780

|

прочие

виды машиностроительных производств

|

Отраслевая структура машиностроения определяется не только влиянием научно-технического прогресса, но и общественно историческими условиями, в которых она развивается. Обеспечение экономической независимости и необходимой обороноспособности Советского Союза потребовало создания и развития всех отраслей машиностроения, без которых не могли успешно развиваться тяжелая промышленность, строительство, производство стройматериалов, все виды транспорта, сельскохозяйственное производство и др. [29, c.31]. Принятая ЦСУ СССР отраслевая структура использовалась отечественными органами статистики до 2005 года. За этот период технический прогресс и научные открытия вызвали укрепление и наращивание одних видов производств, и наоборот, некоторые из них сокращались. Немаловажным фактором, определившим направленность отраслевой динамики в постсоветской России, является укрепление внешних связей и наращивание импорта машиностроительной продукции при отстающем развитии отечественных производств. Общемировые тренды развития и особенности развития отечественного машиностроения в период рыночной трансформации привели к существенным изменениям отраслевой структуры. В 2003 году было принято решение о переходе на новую отраслевую классификацию.

Если ранее (при использовании ОКОНХ) отраслевая группировка предприятий осуществлялась в соответствии с однородностью выпускаемой продукции, то после перехода на ОКВЭД (с 2005 года) - в соответствии с видом экономической деятельности. Данный классификационный подход был гармонизирован с МСОК 3 - справочной классификацией видов экономической деятельности, разработанной и рекомендованой ООН. [3] Таким образом, в период 2005-2016 гг. статистически виды деятельности машиностроительных производств группировались в три группы (см.таб.2).

Таблица 2. Состав машиностроения по ОКВЭД (2005-2016г.)

|

Код ОКВЭД

|

Расшифровка

|

|

DK

|

производство машин и оборудования

|

|

DL

|

производство электрооборудования, электронных и

оптических изделий

|

|

DM

|

производство транспортных средств и оборудования

|

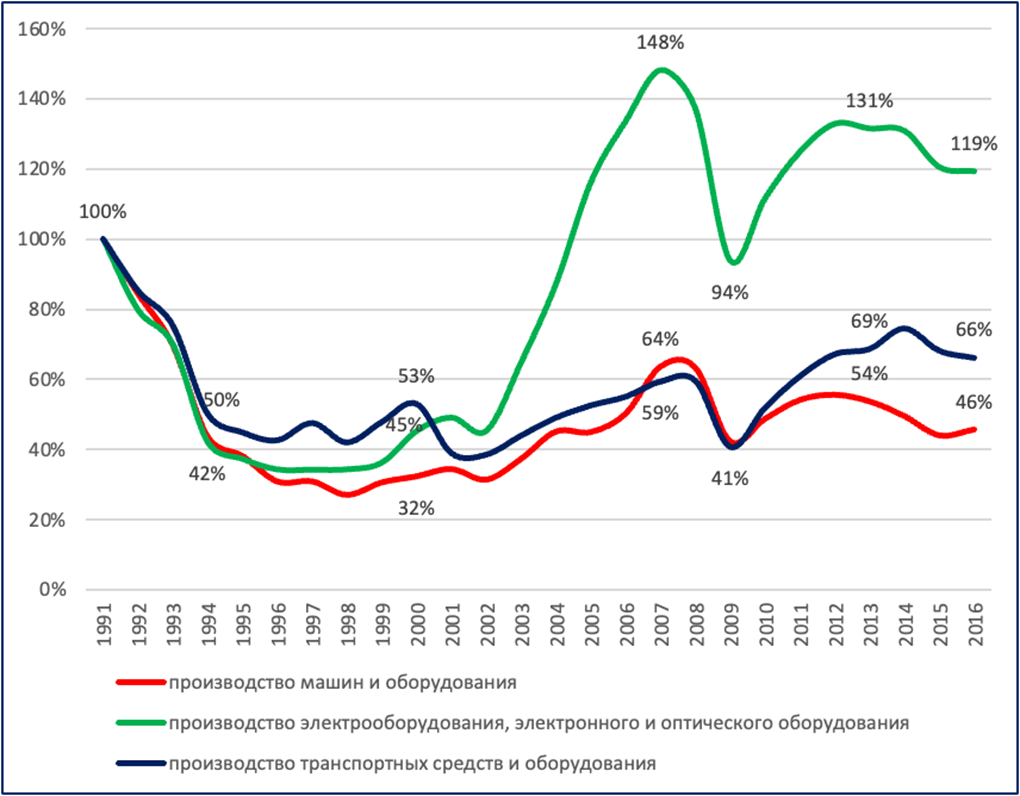

Динамика индекса групп машиностроительного производства представлена на рисунке 6.

Рис.6. Динамика индекса производства видов машиностроительного производства. Россия. (1991 год = 100%)

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Росстат

В 2016 г. органами статистики была принята современная группировка видов деятельности ОКВЭД 2 (см.таб.3), соответствующей МСОК 4 - обновленной справочной классификацией видов экономической деятельности ООН. [4]

Таблица 3. Состав машиностроения по ОКВЭД 2 (2016г. – наст. время)

|

Код

ОКВЭД 2

|

Виды

экономической деятельности

|

|

С26

|

производство

компьютеров, электронных и оптических изделий

|

|

С27

|

производство

электрического оборудования

|

|

С28

|

производство

машин и оборудования, не включенных в другие группировки

|

|

С29

|

производство

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

|

|

С30

|

производство

прочих транспортных средств и оборудования

|

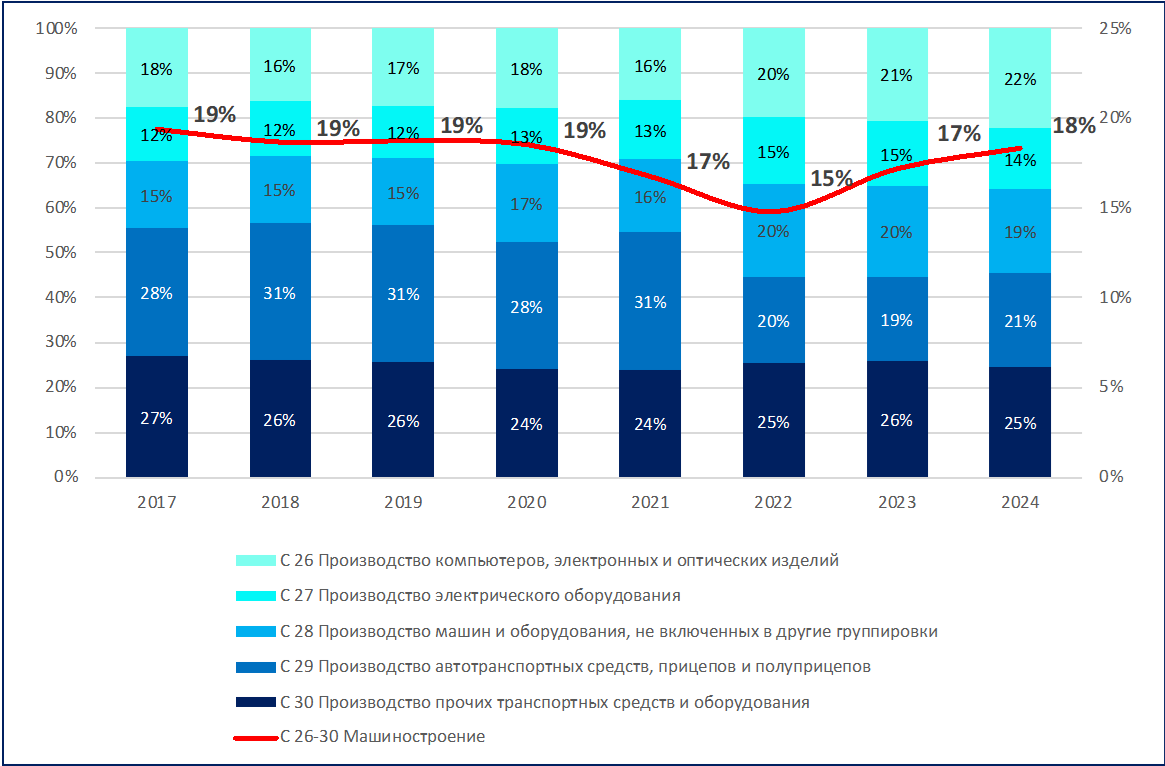

Необходимо отметить, что и в текущее время значимость тех или иных видов машиностроительного производства меняется под действием различных факторов (см. рис.7), (см.таб.4) [31, c.4482].

Рис.7. Динамика структуры объема отгруженной продукции машиностроения, доля машиностроения в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств. 2017-2024гг. (%)

Источник: рассчитано автором по материалам Росстат

Таблица 4. Показатели отраслевой динамики видов деятельности машиностроения

|

Код

ОКВЭД2

|

Наименование

вида деятельности

|

2017г.

(млн. руб.) |

2024

г.

(млн.руб.) |

Изменение

индекса производства к 2024г. (2014г.=100%) (%)

|

Изменение

доли вида деятельности 2024г. по отношению к 2017г. (%)*

|

|

26-30

|

Машиностроение

|

7500798

|

15172836

|

н/д

|

0,0%

|

|

26

|

Производство

компьютеров, электронных и оптических изделий

|

1315062

|

3361197

|

276,8

|

4,6%

|

|

27

|

Производство

электрического оборудования

|

907045

|

2094630

|

147,8

|

1,7%

|

|

27.1

|

Производство

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных

устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры

|

370887

|

849844

|

167,7

|

-0,3%

|

|

27.2

|

Производство

электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

|

34728

|

91035

|

204,7

|

0,5%

|

|

27.3

|

Производство

кабелей и кабельной арматуры

|

231887

|

619145

|

125,0

|

4,0%

|

|

27.4

|

Производство

электрических ламп и осветительного оборудования

|

45428

|

99241

|

83,8

|

-0,3%

|

|

27.5

|

Производство

бытовых приборов

|

112311

|

155053

|

87,1

|

-5,0%

|

|

27.9

|

Производство

прочего электрического оборудования

|

111805

|

280311

|

165,2

|

1,1%

|

|

28

|

Производство

машин и оборудования, не включенных в другие группировки

|

1125420

|

2833553

|

161,9

|

3,7%

|

|

28.1

|

Производство

машин и оборудования общего назначения

|

368126

|

814122

|

193,9

|

-4,0%

|

|

28.2

|

Производство

прочих машин и оборудования общего назначения

|

310585

|

718814

|

120,5

|

-2,2%

|

|

28.3

|

Производство

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

|

128221

|

237555

|

195,9

|

-3,0%

|

|

28.4

|

Производство

станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых

материалов

|

22323

|

71469

|

114,5

|

0,5%

|

|

28.9

|

Производство

прочих машин специального назначения

|

296166

|

991592

|

164,7

|

8,7%

|

|

29

|

Производство

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

|

2126154

|

3159775

|

73,8

|

-7,5%

|

|

29.1

|

Производство

автотранспортных средств

|

1627493

|

2103169

|

56,9

|

-10,0%

|

|

29.2

|

Производство

кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

|

67673

|

242431

|

169,5

|

4,5%

|

|

29.3

|

Производство

комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

|

430988

|

814175

|

118,6

|

5,5%

|

|

30

|

Производство

прочих транспортных средств и оборудования

|

2027117

|

3723681

|

256,4

|

-2,5%

|

|

30.2

|

Производство

железнодорожных локомотивов и подвижного состава

|

604461

|

1331080

|

149,7

|

5,9%

|

|

30.3

|

Производство

летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

|

966833

|

1574972

|

331,6

|

-5,4%

|

|

30.9

|

Производство

транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

|

12816

|

14585

|

15,5

|

-0,2%

|

|

30.01.АГ

|

Производство

прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки

|

443007

|

803044

|

228,3

|

-0,3%

|

* изменение вклада групп рассчитано по отношению к машиностроению в целом, вклада по классам – к итогам соответствующих групп.

Источник: рассчитано автором по данным Росстат

Заключение

Таким образом, отраслевая структура машиностроения в значительной степени определяется ходом научно-технического прогресса. В тоже время, справедливости ради, необходимо отметить, что текущие реалии развития отечественного машиностроения сформированы не только технологическими тенденциями, но также изменениями условий внешней торговли, ростом потребления машиностроительной продукции специального назначения в условиях проведения СВО, принятием и началом реализации масштабных мер по достижению технологической независимости [32, c.66].

В этой связи необходимо подчеркнуть, что именно с решением задач воссоздания компетенций в отечественном машиностроении в значительной мере сопрягается курс по достижению технологического суверенитета. Так из 415 кодов продукции по ОК034-2014 (КПЕС 2008) (КПД2), составляющих критерий таксономии проектов технологического суверенитета 315 кодов или более чем три четверти составляет продукция машиностроения [33, c.193].

[1] Индустрия 4.0 для инклюзивного развития. Доклад Генерального секретаря ООН // ЮНКТАД. 2022. https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162022d2_ru.pdf (Дата посещения: 10.02.2024) Стр.6

[2] Четвертая промышленная революция. Целевые ориентиры развития промышленных технологий и инноваций Всемирный экономический форум, 2019 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Четвертая_промышленная%20революция.pdf

(Дата обращения: 25.12.2023) Стр.19

[3] Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической̆ деятельности Третий пересмотренный̆ вариант. ООН, Нью-Йорк 2005г. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev3_1r.pdf (Дата обращения: 07.06.2025)

[4] Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической̆ деятельности Четвёртый̆ пересмотренный̆ вариант. ООН, Нью-Йорк 2009г. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4r.pdf (Дата обращения: 07.06.2025)

Источники:

2. Ганичев Н. А. Стратегические приоритеты структурной трансформации машиностроительного комплекса в условиях бюджетных возможностей // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 6. – c. 71-83. – doi: 10.47711/0868-6351-207-71-83.

3. Корепанов Е.Н. Импортозависимость и импортозамещение в машиностроении // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2022. – № 5. – c. 66-76. – doi: 10.52180/2073-6487_2022_5_66_76.

4. Празднов Г. С. Инновации в машиностроении: цель, проблемы, эффективность // Креативная экономика. – 2017. – № 12. – c. 1389-1398. – doi: 10.18334/ce.11.12.38649.

5. Фролов И.Э., Борисов В.Н., Ганичев Н.А. Потенциал реализации политики развивающего импортозамещения в промышленности в рамках бюджетный: ограничений 2023-2025 гг, // Проблемы прогнозирования. – 2023. – № 6. – c. 166-179. – doi: 10.47711/0868-6351-201-166-179.

6. Маркс К. Капитал, т.1 - К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, т.23

7. Артоболевский И. И., Левитский Н. И., Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия: [В 30 т.] Машина. / Издание 3-е. - М.: Сов. энцикл., 1969.

8. Бодрунов С. Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. / – 2-е издание, исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : Ассоциация \"Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных исследований \"Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте\", 2016. – 328 c.

9. Шваб К. Четвертая промышленная революция. - Эксмо, 2016.

10. Зворыкин А. А. Наука, производство, труд. - Наука, 1965.

11. Мелещенко Ю.С. Технический прогресс и его закономерности. - Лениздат, 1967.

12. Анчишкин А. И. Наука - техника - экономика. - Москва : Издательство Экономика, 1989.

13. Васильчук Ю. А., Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия: [В 30 т.] Производительные силы. / Издание 3-е. - М.: Сов. энцикл., 1969.

14. Афанасьев А.А. Индустрия 4.0: к вопросу о перспективах цифровой трансформации промышленности в России // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 3. – c. 1427-1446. – doi: 10.18334/vinec.13.3.117880.

15. Руднев К.Н., Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия: [В 30 т.] Автоматизация производства. / Издание 3-е. - М.: Сов. энцикл., 1969.

16. Бокарев Ю. П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе в 1970-1980-е годы. - Москва, 2007. – 384 c.

17. Афанасьев А.А. Цифровизация промышленности: теоретические основы и методология исследования // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 8. – c. 2537-2556. – doi: 10.18334/epp.13.8.118634.

18. Афанасьев А.А. Цифровая трансформация машиностроения России в контексте четвертой промышленной революции // Вопросы инновационной экономики. – 2024. – № 1. – c. 221-240. – doi: 10.18334/vinec.14.1.120242.

19. Семенов Е. В. Научно-технологическая сфера (сфера НИОКТР): способы представления объекта // Наука. Инновации. Образование. – 2013. – № 2. – c. 82-98.

20. Борисов В. Н., Буданов И. А., Вальтух К. К. Инновационно-технологическое развитие экономики России : проблемы, факторы, стратегии, прогнозы. / Российская академия наук, Институт народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). - Москва : ООО МАКС Пресс, 2005. – 592 c.

21. Комков Н. И., Ерошкин С. Ю. Методические основы прогнозирования технологического развития // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2006. – c. 176-206.

22. Roco, Mihail C. and William S. Bainbridge, ed. 2002. Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and the Cognitive Science. Arlington, VA: National Science Foundation

23. Ковальчук М. В. Конвергенция наук и технологий - прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. – 2011. – № 1-2. – c. 13-23.

24. Бодрунов С. Д. Ноономика. / Монография. - Москва-Санкт-Петербург-Лондон : Культурная революция, 2018. – 432 c.

25. Афанасьев А. А. Цифровая трансформация промышленного производства: теоретические аспекты и политика ее реализации : Научный доклад. - Москва : Институт Экономики РАН, 2024. – 76 c.

26. Макаров А.В., Мокроносов А.Г., Захарова Л.А. Экономика машиностроения. / учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050501.18 - Профессиональное обучение (экономика и управление) и других экономических специальностей ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Российский гос. профессионально-пед. ун-т, Учреждение Российской акад. образования Уральское отд-ние. - Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО Российский гос. профессионально-пед. ун-т, 2010. – 289 c.

27. Адно Ю.Л., Александрова И.И., Байков Н.М. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. / Российская академия наук, Институт мировой экономики и международный отношений. - Москва : Экономистъ, 2003. – 604 c.

28. Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия: [В 30 т.] Отрасли народного хозяйства. / Издание 3-е. - М.: Сов. энцикл., 1969.

29. Карлик Е. М., Великанов К. М., Власов В. Ф. Экономика машиностроения. / Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. - Ленинград: Научно-техническое издательство Машиностроение, 1985. – 392 c.

30. Разумов И.М., Застрожнова Н.Н., Калинин В.П. Экономика машиностроения СССР. / Учебник для вузов; Под ред. И.М. Разумова и И.Э. Берзиня. - М.: Высш. Школа, 1982. – 320 c.

31. Афанасьев А.А. Машиностроение современной России: от импортозамещения к политике технологического суверенитета // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 8. – c. 4477-4500. – doi: 10.18334/epp.14.8.121295.

32. Афанасьев А. Развитие машиностроения России в контексте выполнения задач по достижению национальных целей развития // Общество и экономика. – 2024. – № 10. – c. 61-80. – doi: 10.31857/S0207367624100052.

33. Ленчук Е. Б., Николаев И. А., Лыкова Л. Н. Трансформация российской экономики в условиях формирования технологического суверенитета. - Санкт-Петербург : Издательство Алетейя, 2024. – 368 c.

Страница обновлена: 10.02.2026 в 17:47:50

Download PDF | Downloads: 43

Mechanical engineering and the dynamics of its industry structure amid scientific and technological progress

Afanasyev A.A.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics

Volume 15, Number 3 (July-september 2025)

Abstract:

The article examines the relationship between technological progress and social development. The individual stages of technological progress are characterized, and a conclusion about the key role of technology in improving the production process is drawn. The content of the current stage of development related to the growing implementation of digital technologies is revealed. At the same time, the importance of the technical base for their application is emphasized.

The conclusion is made not about the suspension of technological progress, but about a change in the direction of its implementation. The author's definition of mechanical engineering is given.

The dynamics of its industry structure over the previous century is considered.

The conclusion about the shifts reflecting the nature of scientific and technological progress is drawn. The approaches to the industrial classification of mechanical engineering used in domestic practice at various historical stages are considered. The article describes the industrial composition of mechanical engineering at the present stage of development. Calculations of structural shifts in mechanical engineering in recent years are given. The reasons for them, both technological and other ones, are characterized.

Keywords: mechanical engineering, engineering, scientific and technological progress, technological development, mechanical engineering branch

JEL-classification: L90, L91, R40

References:

Adno Yu.L., Aleksandrova I.I., Baykov N.M. (2003). The global economy. Global trends over 100 years

Afanasev A. (2024). The development of mechanical engineering in Russia in the context of fulfilling tasks to achieve national development goals. Society and economics. (10). 61-80. doi: 10.31857/S0207367624100052.

Afanasev A. A. (2024). Digital transformation of industrial production: theoretical aspects and policy of its implementation: Scientific report

Afanasev A.A. (2023). Digitalization of industry: theoretical foundations and research methodology. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (8). 2537-2556. doi: 10.18334/epp.13.8.118634.

Afanasev A.A. (2023). Industry 4.0: on the prospects of digital transformation of industry in Russia. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (3). 1427-1446. doi: 10.18334/vinec.13.3.117880.

Afanasev A.A. (2024). Mechanical engineering in modern Russia: from import substitution to the policy of technological sovereignty. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (8). 4477-4500. doi: 10.18334/epp.14.8.121295.

Afanasev A.A. (2024). The digital transformation of Russian mechanical engineering in the context of the fourth industrial revolution. Russian Journal of Innovation Economics. 14 (1). 221-240. doi: 10.18334/vinec.14.1.120242.

Anchishkin A. I. (1989). Science - Technology - Economics

Artobolevskiy I. I., Levitskiy N. I., Prokhorov A. M. (1969). The Great Soviet Encyclopedia: In 30 volumes. Machine

Bodrunov S. D. (2016). The Future. The New Industrial Society: a Reboot

Bodrunov S. D. (2018). Noonomics

Bokarev Yu. P. (2007). The USSR and the formation of a post-industrial society in the West in the 1970s and 1980s

Borisov V. N., Budanov I. A., Valtukh K. K. (2005). Innovative and technological development of the Russian economy: problems, factors, strategies, forecasts

Borisov V.N., Pochukaeva O.V. (2019). Domestic engineering as a factor of scientific and technological development of the Russian economy. MIR (Modernization. Innovation. Research). 10 (1). 12-25. doi: 10.18184/2079-4665.2019.10.1.12-25.

Frolov I.E., Borisov V.N., Ganichev N.A. (2023). Potential for the implementation of the policy of developing import substitution in industry within the budget constraints 2023-2025. Problems of forecasting. (6). 166-179. doi: 10.47711/0868-6351-201-166-179.

Ganichev N. A. (2024). Strategic priorities of the structural transformation in the machinery complex in the context of fiscal space. Problems of forecasting. (6). 71-83. doi: 10.47711/0868-6351-207-71-83.

Karlik E. M., Velikanov K. M., Vlasov V. F. (1985). Economics of mechanical engineering

Komkov N. I., Eroshkin S. Yu. (2006). Methodical aspects of the technological development forecasting. Scientific works Institute for Economics and Forecasting RAS. 4 176-206.

Korepanov E.N. (2022). Import dependence and import substitution in mechanical engineering. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (5). 66-76. doi: 10.52180/2073-6487_2022_5_66_76.

Kovalchuk M. V. (2011). Convergence of science and technology - a breakthrough into the future. Rossiyskie nanotekhnologii. 6 (1-2). 13-23.

Lenchuk E. B., Nikolaev I. A., Lykova L. N. (2024). Transformation of the Russian economy in the context of the formation of technological sovereignty

Makarov A.V., Mokronosov A.G., Zakharova L.A. (2010). Economics of mechanical engineering

Meleschenko Yu.S. (1967). Technological progress and its patterns

Prazdnov G. S. (2017). Innovations in mechanical engineering: goal, problems, efficiency. Creative Economy. 11 (12). 1389-1398. doi: 10.18334/ce.11.12.38649.

Prokhorov A. M. (1969). The Great Soviet Encyclopedia: In 30 volumes. Branches of the National Economy

Razumov I.M., Zastrozhnova N.N., Kalinin V.P. (1982). Economics of mechanical engineering of the USSR

Rudnev K.N., Prokhorov A. M. (1969). The Great Soviet Encyclopedia: In 30 volumes. Automation of production

Semenov E. V. (2013). Scientific and technological sphere: ways of representation of object. Science. Innovation. Education. 8 (2). 82-98.

Shvab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution

Vasilchuk Yu. A., Prokhorov A. M. (1969). The Great Soviet Encyclopedia: In 30 volumes. Productive Forces

Zvorykin A. A. (1965). Science, production, labor