Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве: объективные и субъективные предпосылки реализации

Рутковская В.С.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 57

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 14, Номер 2 (Апрель-июнь 2024)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=67903422

Аннотация:

В работе проводится исследование предпосылок реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Автором предпринимаются попытки к раскрытию мотивов субъектов, принимающих участие в формировании рассматриваемого партнерства. Определены тенденции и выявлена специфика деятельности корпоративного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обозначены особенности межгосударственного взаимодействия, раскрыта динамика переговорного процесса по соглашению. По результатам исследования автор выделяет объективные и субъективные факторы формирования партнерства. В заключение исследования автором отмечается, что рассматриваемое соглашение приобретает модельный характер. Это выводит на передний план вопросы необходимости в адаптации институциональной среды и последующей возможной имплементации соответствующих норм для третьих сторон.

Ключевые слова: торговые соглашения, Азиатско-Тихоокеанский регион, международные экономические отношения, мегарегиональные торговые соглашения, Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, Азиатско-Тихоокеанская интеграция

Финансирование:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета

Введение

На современном этапе развития мировой экономики происходит формирование новой парадигмы мирового экономического пространства. Ее ключевые атрибуты – проявляющийся полицентризм и усиление международной конкуренции различающихся по уровню юрисдикций, постепенное размывание границ государственного экономического суверенитета и все возрастающая корпоративизация мировой экономики. Одно из ключевых мест в формирующейся повестке занимает Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (далее – ВПТТП), в рамках которого под влиянием корпоративного сектора развитых стран на международном уровне продвигаются и имплементируются новые правила регулирования за пределами сложившейся многосторонней торговой системы ГАТТ/ВТО.

Цель исследования заключается в выявлении объективных и субъективных предпосылок реализации ВПТТП.

Достижение поставленной цели предполагало постановку и решение следующих задач:

1) Определить тенденции и выявить специфику деятельности корпоративного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе на рубеже XX-XXI вв.

2) Раскрыть особенности социально-политического и торгово-экономического межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

3) Рассмотреть динамику и особенности переговорного процесса по ВПТТП.

Предпосылки реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

Интенсификация деятельности многонациональных корпораций (далее – МНК) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – АТР) на рубеже XX-XXI вв. может рассматриваться как фактор, формирующий объективные предпосылки к межгосударственной экономической интеграции на основе ВПТТП.

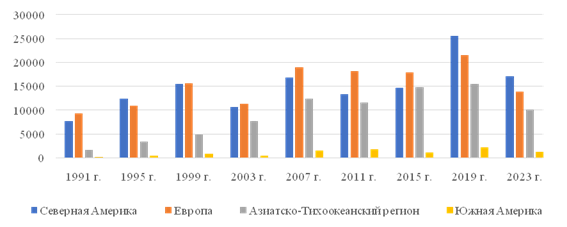

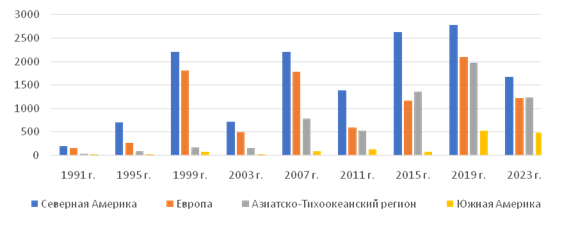

С 2000-х годов в региональном разрезе на рынке сделок слияний и поглощение (mergers and acquisitions, далее – M&A) значительный интерес у инвесторов, наравне с Северной Америкой и Европой, начал вызывать АТР, рисунок 1 и рисунок 2. В рассматриваемом регионе постепенно выстраивались прочные производственно-логистические и торгово-экономические взаимосвязи, сопровождавшиеся увеличением притока прямых иностранных инвестиций на рынки развивающихся стран региона со стороны корпоративного сектора развитых стран и увеличением рыночной концентрации МНК развитых стран в регионе.

Рисунок 1. Количество сделок на рынке M&A по регионам, 1991-2023 гг.

Источник: составлено автором по данным [19].

Рисунок 2. Объем сделок на рынке M&A по регионам, 1991-2023 гг., млрд долл. США

Источник: составлено автором по данным [19].

Нарождающаяся в рамках формирующихся международных производственных систем сеть корпоративных отношений способствовала созданию спроса на адекватную потребностям корпоративного сектора развитых стран (в первую очередь – США) формально-правовую среду. Впоследствии такую среду обеспечило Транстихоокеанское партнерство [5, 8], позднее трансформировавшееся в ВПТТП.

При этом сформировавшиеся к началу XXI в. экономические границы, установленные в пределах влияния конгломератов из развитых стран – США, Японии и ряда европейских государств – к концу 2000-х годов начали постепенно трансформироваться. Классические лидеры начали испытывать все возрастающую конкуренцию со стороны корпораций КНР, стремительно завоевывающих свои позиции на мировой арене, таблица 1.

Таблица 1

Рейтинг стран базирования 500 крупнейших МНК мира, 1999-2022 гг.

|

Страна

|

2022

г.

|

2009

г.

|

1999

г.

| |||

|

место

в рейтинге, объем (трлн долл. США)

|

место

в рейтинге, количество (шт)

|

место

в рейтинге, объем (трлн долл. США)

|

место

в рейтинге, количество (шт)

|

место

в рейтинге, объем (трлн долл. США)

|

место

в рейтинге, количество (шт)

| |

|

США

|

1

(11,22)

|

2

(124)

|

1

(7,23)

|

1

(136)

|

1

(4,00)

|

1

(180)

|

|

КНР

|

2

(11,01)

|

1

(136)

|

5

(1,58)

|

5

(34)

|

11

(0,11)

|

12

(6)

|

|

Япония

|

3

(3,00)

|

3

(47)

|

2

(2,91)

|

2

(66)

|

2

(2,37)

|

2

(97)

|

|

Германия

|

4

(2,10)

|

4

(28)

|

3

(2,19)

|

3

(37)

|

3

(1,13)

|

3

(41)

|

|

Франция

|

5

(1,63)

|

5

(25)

|

4

(1,87)

|

4

(36)

|

4

(0,79)

|

5

(35)

|

|

Великобритания

|

6

(1,30)

|

6

(18)

|

6

(1,31)

|

6 (23)

|

5

(0,68)

|

4

(37)

|

|

Всего, Global 500

|

37,70

|

500

|

23,74

|

500

|

10,75

|

500

|

Это также послужило одним из факторов формирования Транстихоокеанского партнерства, на основе которого предполагалось сохранение и закрепление лидирующих позиций МНК обозначенных стран в АТР.

В качестве субъективных предпосылок, в свою очередь, может рассматриваться внушительная история социально-политического и торгово-экономического взаимодействия государств региона [6, 9].

Непосредственно между участниками ВПТТП торгово-экономическое сближение государств наметилось в 80-х годах XX в. В 1982 г., после трех лет переговоров, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение о более тесном экономическом сотрудничестве (The Australia-New Zealand Сloser Economic Relations Trade Agreement, CER/ANZCERTA). Данное соглашение было нацелено на укрепление отношений между государствами, развитие торгово-экономического сотрудничества на условиях справедливой конкуренции посредством постепенного устранение торговых барьеров.

С середины 1990-х годов правительство Новой Зеландии сконцентрировалось на установлении двустороннего сотрудничества с государствами АТР [7], предпринимаемые попытки к экономическому сближению с государствами региона впоследствии запустили эффект «домино».

В 1999 г. по результатам встречи министра торговли и промышленности Сингапура Дж. Йео и министра торговли Новой Зеландии Л. Смита был инициирован переговорный процесс по Соглашению о более тесном экономическом сотрудничестве между двумя государствами (New Zealand-Singapore Closer Economic Partnership, NZSCEP). Всего в период с 1999 г. по 2000 г. было проведено шесть раундов переговоров и окончательное соглашение было подписано в 2000 г., вступив в силу в 2001 г. Данное соглашение включало в область своего регулирования не только торговлю товарами (включая положения о правилах происхождения товара, нетарифные меры регулирования, антидемпинговые и другие меры), но и торговлю услугами, инвестиции, технические, санитарные и фитосанитарные стандарты, государственные закупки, защиту прав интеллектуальной собственности и ряд других положений. Данное соглашение стало первой ступенью на пути к ВПТТП [1].

Следующий шаг был предпринят в 2002 г. на саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее – АТЭС), проходившем в Мексике. Новая Зеландия, Сингапур и Чили сообщили о намерении начать переговоры по созданию более тесного экономического партнерства Тихоокеанской тройки (Pacific Three Closer Economic Partnership, P3 CEP). Уже на этом этапе лидеры государств-участников переговорного процесса рассматривали данное партнерство как платформу для масштабной экономической конвергенции государств АТР.

Первый раунд переговоров состоялся в сентябре 2003 г. в Сингапуре, в период с августа 2004 г. по апрель 2005 г. было проведено еще четыре раунда. В июне 2005 г. на министерской встрече АТЭС, проходившей в Республике Корея, было объявлено о присоединении к переговорам Брунея. 18 июля 2005 г. четыре страны подписали соглашение о создании Транстихоокеанского стратегического экономического партнерства. С вступлением в силу в 2006 г., соглашение стало первым в истории многосторонним торговым соглашением о свободной торговле, связавшим страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Океании.

В 2008 г. государства-участники Транстихоокеанского стратегического экономического партнерства приступили к переговорам по дополнительному соглашению, охватывающему не вошедшие в основной текст нормы регулирования предоставления финансовых услуг и инвестиций. В сентябре того же года США, учитывая имеющиеся прочные трехсторонние отношения США-Австралия-Япония, выгодное геополитическое положение новообразованной зоны свободной торговли (далее – ЗСТ), преференциальный доступ на новые рынки, а также возможность принимать участие в переговорном процессе на этапе формирования нового партнерства и, соответственно, диктовать свои условия и вносить предложения, объявили о своем полномасштабном участии в обсуждении по формированию принципиально нового Транстихоокеанского партнерства (далее – ТТП).

Вступление США в переговорный процесс по ТТП открывало широкие возможности по продвижению национальных интересов в АТР. Потенциал ТТП заключался в разработке единого стандартизированного формата регулирования многосторонних торговых отношений и формировании механизмов для дальнейшего реформирования глобальной системы регулирования торговли в рамках ГАТТ/ВТО с учетом экономических и политических интересов США в условиях неопределенности Дохийского раунда переговоров.

В своем выступлении на деловом саммите форума АТЭС, проходившем в Гонолулу в период с 12 по 13 октября 2011 г., бывший президент США Б. Обама отметил, что соглашение о ТТП «потенциально могло бы стать моделью – многосторонних торговых отношений – не только для стран АТР, но и для мира в целом» [24].

Х. Клинтон, занимавшая пост государственного секретаря США в период с 2009 г. по 2013 г., охарактеризовала участие США в переговорном процессе по ТТП как начало «Тихоокеанского века Америки» [12]. По заявлению Х. Клинтон, наращивание экономических связей, углубление и расширение торгового и инвестиционного сотрудничества со странами АТР являлось ключевым приоритетом в проведении внешнеэкономической политики США.

Проявленный США интерес к интенсификации межгосударственного сотрудничества в регионе на основе ТТП обозначил потенциал формирующегося интеграционного объединения и послужил стимулом к его дальнейшему расширению за счет присоединения новых участников. В стремлении получить преференциальный доступ на американский рынок, Австралия, Перу и Вьетнам также выразили заинтересованность в участии в переговорном процессе.

Первый раунд переговоров по ТТП прошел в марте 2010 г. в Мельбурне. В переговорном процессе приняли участие Австралия, Бруней, Вьетнам, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США и Чили. Переговорная повестка охватывала широкий круг вопрос, основными из которых были: финансовые услуги; регулирование объектов права интеллектуальной собственности; правила происхождения товаров; регулирование торговли в области сельского хозяйства и промышленности; технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные стандарты; телекоммуникационные услуги; электронная коммерция; государственные закупки и ряд других вопросов, направленных, по заявлению участников переговорных групп [4], на формирование всеобъемлющего и прогрессивного соглашения XXI в.

В октябре 2010 г. в Брунее состоялся третий раунд переговоров, на этом этапе к переговорному процессу присоединилась Малайзия. Перечень обсуждаемых вопросов был дополнен положениями об охране труда и трудовой миграции; регулировании торговли в области текстильной промышленности; сфере услуг; инвестиционной деятельности; охране окружающей среды и др. Таким образом, к обсуждению в переговорных группах был представлен весь спектр вопросов, которые должны быть охвачены соглашением.

В итоговом варианте соглашение о ТТП представляло собой уже не просто соглашение о свободной торговле, хоть и объединявшее страны, расположенные по всему периметру Тихого океана, но всеобъемлющее международное соглашение, в котором торговые отношения между странами были лишь одним из компонентов и условий переговорной повестки и сотрудничества.

В период с декабря 2010 г. по сентябрь 2012 г. было проведено еще 11 раундов переговоров. В октябре 2012 г. стало известно, что Мексика и Канада также присоединились к переговорному процессу после завершения периода внутренних консультаций с другими государствами-участниками. Япония официально вошла в состав участников переговорного процесса в июле 2013 г., на завершающем этапе переговоров. Величина потенциала формирующегося партнерства обуславливалась участием таких крупных экономик, как США, Япония и Канада.

Всего в период с марта 2010 г. по август 2013 г. состоялось 19 раундов переговоров. Обсуждения по проекту договора о ТТП проходили в условиях строжайшей секретности, при этом участие в них принимали не только сформированные переговорные группы из делегатов государств-участников, но и крупнейшие представители корпоративного сектора. МНК принимали участие в разработке положений соглашения самостоятельно или с привлечением институтов лоббирования. Так, интересы ряда МНК в рамках переговорного процесса представляла организация Business Roundtable [16], на счету которой была успешная реализация ряда соглашений в рамках всего переговорного процесса по НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA): от двустороннего сотрудничества США-Мексика и США-Канада к формированию трехсторонней ЗСТ.

Активно лоббировались интересы МНК и на этапе рассмотрения текста соглашения в Конгрессе США: совокупный объем затрат на лоббирование интересов за первые два квартала 2015 г. составил 261 млн долл. США [22].

Длительность и сложность проводимых переговоров была обусловлена, помимо существенных различий в структуре экономик стран-участниц, масштабами формирующегося партнерства, его громоздкой архитектурой и сложностью в согласовании текста соглашения с уже имеющимися двусторонними соглашениями стран-участниц, таблица 2.

Таблица 2

Двусторонние соглашения стран-участниц ВПТТП

|

Стороны

соглашения

|

Дата

вступления в силу

|

|

Австралия – Новая Зеландия (CER/ANZCERTA)

|

1 января 1983 г.

|

|

Австралия – Сингапур (Singapore-Australia Free Trade Agreement, SAFTA)

|

28 июля 2003 г.

|

|

Австралия – США (Australia-US Free Trade Agreement, AUSFTA)

|

1 января 2005 г.

|

|

Австралия – Чили (Australia-Chile Free Trade Agreement, ACl-FTA)

|

6 марта 2009 г.

|

|

Австралия – Малайзия (Malaysia-Australia Free Trade Agreement, MAFTA)

|

1 января 2013 г.

|

|

Бруней – Япония (The Brunei-Japan Economic Partnership Agreement, BJEPA)

|

31 июля 2008 г.

|

|

Канада – Чили (Canada-Chile Free Trade Agreement, CCFTA)

|

5 июля 1997 г.

|

|

Канада – Перу (Canada-Peru Free Trade Agreement, CPFTA)

|

1 августа 2009 г.

|

|

Канада – Перу (Canada-Peru Foreign Investment Promotion and Protection

Agreement)

|

20 июня 2007 г.

|

|

Малайзия – Япония (Malaysia-Japan Economic Partnership Agreement, MJEPA)

|

13 июля 2006 г.

|

|

Малайзия – Новая Зеландия (Malaysia – New Zealand Free Trade Agreement, MNZFTA)

|

1 августа 2010 г.

|

|

Малайзия – Чили (Malaysia-Chile Free Trade Agreement, MCFTA)

|

25 февраля 2012 г.

|

|

Мексика – Перу (Acuerdo de Integracion Comercial Mexico-Peru, Соглашение о торговой интеграции между Мексикой и Перу)

|

1 февраля 2012 г.

|

|

Мексика – Япония (Mexico-Japan Agreement for the Strengthening of the Economic

Partnership)

|

1 апреля 2005 г.

|

|

Мексика – Чили (Tratado de Libre Comercio Chile-Mexico, Соглашение о свободной торговле между Чили и Мексикой)

|

1 августа 1999 г.

|

|

Новая Зеландия – Сингапур (NZSCEP)

|

1 января 2001 г.

|

|

Перу – Япония (Agreement between Japan and the Republic of Peru for an

Economic Partnership)

|

1 марта 2012 г.

|

|

Перу – Сингапур (Peru-Singapore Free Trade Agreementб PeSFTA)

|

1 августа 2009 г.

|

|

Перу – Чили (Acuerdo de Libre Comercio Chile-Peru, Соглашение о свободной торговле между Перу и Чили)

|

1 марта 2009 г.

|

|

Перу – США (Peru-United States Trade Promotion Agreement)

|

1 февраля 2009 г.

|

|

США – Чили (United States-Chile Free Trade Agreement)

|

1 января 2004 г.

|

|

США – Сингапур (United States-Singapore Free Trade Agreement, USSFTA)

|

1 января 2004 г.

|

|

Сингапур – Япония (Japan-Singapore Economic Partnership Agreement, JSEPA)

|

30 ноября 2002 г.

|

|

Чили – Япония (Agreement between Japan and Chile for a Strategic Economic

Partnership)

|

3 сентября 2007 г.

|

|

Япония – Вьетнам (Japan-Viet Nam Economic Partnership Agreement)

|

1 октября 2009 г.

|

При этом помимо большого числа двусторонних соглашений о торговом и/или экономическом сотрудничестве, государства имели ряд договоренностей в рамках НАФТА и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, ASEAN), а также соглашения с государствами, не являющимися участниками переговорного процесса.

Такое переплетение как двусторонних, так и многосторонних соглашений о торговом и/или экономическом сотрудничестве сформировало так называемую «чашу спагетти» [10] из договоренностей, имеющихся между государствами, участвующими в переговорах о ТТП и положений непосредственно в рамках соглашения о ТТП.

Для решения проблемы, на начальных этапах переговорного процесса, государствами рассматривалась возможность универсализации положений соглашения о ТТП с тем, чтобы они заменили существующие двусторонние договоренности, сформировав единое правовое пространство внутри создаваемого партнерства. Однако ряд стран, в частности США, выступали с инициативой заключения двусторонних торгово-экономических соглашений между странами-участницами в рамках ТТП. Ни одно из предложений не нашло поддержки большинства участников переговоров, и в конечном итоге страны пришли к компромиссу. Было принято решение [2] о предоставлении экспортерам услуг, товаров и инвестиций – в случае различий в предусмотренном соглашениями режиме доступа на рынок – права самостоятельного выбора соответствующего соглашения, предоставляющего наиболее предпочтительный для каждого из них режим доступа, при условии, однако, соблюдения соответствующих правил происхождения.

Переговорный процесс по ТТП сопровождался не только внутренними трудностями. Закрытый характер переговоров, а также непосредственно содержание текста разрабатываемого соглашения подверглись критике со стороны экспертного и научного мирового сообщества. Ш. Флинн и М. Камински в своей работе [14] подвергли серьезной критике попавшие в открытый доступ положения Главы 18 «Интеллектуальная собственность», предложенные США к обсуждению в рамках переговоров по ТТП. Авторы пришли к выводу, что выносимые на обсуждение со стороны США предложения значительно расширяют установленные в рамках ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) требования, не отвечают интересам развивающихся стран и в случае принятия привели бы к ограничению доступа к широкому спектру потребительских товаров в развивающихся странах-участницах ТТП.

Широкий резонанс также вызывал механизм по урегулированию споров между инвесторами и государством (Investor-State Dispute Settlement, далее – ISDS). Данный механизм стал неотъемлемой частью соглашений о свободной торговле с участием США с момента подписания НАФТА. Соглашение о ТТП не стало исключением и включение данного механизма в регуляторный базис ТТП активно продвигалось крупнейшими представителями корпоративного сектора США [20]. Необходимость в данном механизме в рамках ТТП объяснялась отсутствием надлежащей правовой системы в ряде стран-участниц партнерства.

Формирование правовых основ по урегулированию инвестиционных споров на основе данного механизма в рамках ТТП подверглась жесткой критике. Так, более 100 юристов из стран, участвующих или потенциально заинтересованных в участии в переговорном процессе по ТТП (включая юристов из США) направили открытое письмо с требованием исключить механизм, предоставляющий право инвесторам выступать в суде против государств, из переговорной повестки [25]. Отмечалось, что ISDS способен подорвать национальные системы правосудия и несет угрозу справедливому разрешению юридических споров ввиду несоответствия ISDS основным принципам прозрачности и последовательности применяемых правовых процедур. Отмечалось, что решения, принимаемые в рамках ISDS, часто противоречат внутреннему законодательству государств, а также включают чрезмерно широкое толкование формулировок инвестиционных соглашений и отвечают интересам исключительно МНК.

Курс, взятый в рамках переговорного процесса по ТТП, искажал сложившиеся представления о либерализации международных торговых отношений и философии свободной торговли. Ужесточение международных норм торговых аспектов прав интеллектуальной собственности и инвестиционных мер, связанных с торговлей, могли бы способствовать созданию механизмов для манипулирования рынком со стороны МНК.

Неоднозначный характер носила и оценка экономических эффектов от вступления в формирующееся интеграционное объединение для государств-участников. Так, с критикой присоединения США к ТТП выступал Дж. Бивенс. По его мнению либерализация торговли и перераспределение внутреннего производства в пользу капиталоемких экспортоориентированных секторов экономики с сокращением трудоемких секторов экономики, осуществляющих производство товаров или услуг, которые с вступлением США в ТТП было бы более выгодно импортировать из стран-партнеров, способствовало бы потере рабочих мест низкоквалифицированными рабочими и увеличению неравенства доходов в США [11].

Другого мнения придерживались П. Петри и М. Пламмер. В своем исследовании [21] авторы пришли к выводу, что соглашение о ТТП принесло бы пользу США, повысило реальную заработную плату как квалифицированных, так и неквалифицированных работников, и увеличило доходность инвестированного капитала. Однако для определенной группы занятого населения США последствия, тем не менее, были бы негативными. В частности, группа занятого населения США из отраслей, производящих продукты или услуги, которые было бы более выгодно импортировать, были бы вынуждены сменить род деятельности на возможно менее прибыльный или и вовсе лишились рабочих мест.

Максимальные издержки, связанные с сокращением рабочих мест в связи с присоединением США к ТТП, ожидались в период с 2017 г. по 2026 г. и должны были составить порядка 6% от ожидаемых доходов. После 2026 г., когда экономика должна была практически полностью адаптироваться к условиям соглашения, ожидалось, что издержки регулирования сократятся до менее 1% от общих выгод, что свидетельствовало бы о том, что в 2030 г. выгоды от присоединения к ТТП практически не будут зависеть от издержек регулирования. Рассматривая полный период, требуемый экономике для адаптации к условиям соглашения (2017-2030 годы), П. Петри и М. Пламмер предполагали, что возможные выгоды должны будут более, чем в 100 раз превышать издержки [21].

За пределами США весьма неоднозначно оценивалось и присоединение стран Латинской Америки к ТТП [17]. Принимая во внимание уже имеющиеся соглашения о свободной торговле между государствами-участниками соглашения из Латинской Америки и остальными членами переговорного процесса по ТТП, возможные преимущества от преференциального доступа на рынки стран ТТП сводились к минимуму. Кроме того, одним из недостатков для участия стран Латинской Америки и других развивающихся стран в ТТП являлись очевидные различия в уровне развития, институциональных и правовых возможностях и ряде других параметров по сравнению с развитыми странами. Наибольшие опасения вызывали возможные угрозы развитию национальных экономик развивающихся стран, сопряженные с ужесточением и расширением международных норм торговых аспектов прав интеллектуальной собственности. Причиной этому послужили позиции стран-участниц из Латинской Америки в международной торговле объектами права интеллектуальной собственности: Мексика, Перу и Чили являются нетто-импортерами, в то время как США и ряд других стран ТТП – нетто-экспортеры [18]. Тем не менее, одним из потенциальных преимуществ для Мексики, Перу и Чили могло бы стать сокращение транзакционных издержек, сопряженных с торговлей между государствами внутри партнерства, посредством гармонизации и унификации требований, предъявляемых к экспортерам.

В конечном итоге, несмотря на все имеющие трудности, соглашение о ТТП было подписано 4 февраля 2016 г. По прогнозам Всемирного банка участие в партнерстве должно было к 2030 г. увеличить ВВП стран-участниц в среднем на 1,1% и способствовать увеличению объемов взаимной торговли на 11% [26]. По ожиданиям самих участников [3], партнерство предоставляло возможность определить формы будущей либерализации торговли в АТР и способствовать росту региональных цепочек производства и поставок.

Однако в 2017 г. бывшим президентом США Д. Трампом был подписан указ о выходе США из ТТП. Выход США из ТТП стал очередным поворотным моментом в истории формирования ВПТТП. При этом необходимо отметить, что уже вывод США из ТТП вызвал новую волну критики в адрес проводимой Д. Трампом протекционистской политики [23].

Несмотря на то, что ряд стран все еще не ратифицировал соглашение о ТТП на момент выхода из него США, оставшиеся участники партнерства были крайне заинтересованы в продолжении сотрудничества. В частности, наиболее активных позиций по данному вопросу придерживалась Япония [13]. Это обусловлено рядом причин: лидирующей на протяжении длительного срока экономической позицией Японии в Азиатском субрегионе, пошатнувшейся вследствие укрепления позиций КНР; а также – местом японских МНК, в значительной мере ответственных за формирование в рассматриваемом субрегионе модели ориентированного на экспортный спрос экономического роста.

После выхода США из ТТП оставшиеся 11 государств-участников (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония) приступили к переговорам о формировании ВПТТП. В ходе переговорного процесса участники пришли к решению о приостановке действия 22 пунктов первоначального соглашения о ТТП. Оставшиеся положения были включены в обновленный текст ВПТТП.

Переговорный процесс был завершен 23 января 2018 г., соглашение было подписано 8 марта 2018 г. в Чили. ВПТТП вступило в силу 30 декабря 2018 г. для Австралии, Канады, Мексики, Новой Зеландии, Сингапура и Японии; 14 января 2019 г. для Вьетнама; 19 сентября 2021 г. для Перу; 29 ноября 2022 г. для Малайзии; 21 февраля 2023 г. для Чили; 12 июля 2023 г. для Брунея.

В 2021 г. стало известно о том, что Великобритания подала официальную заявку на присоединение к соглашению с целью углубления торговых связей в поиске альтернативных партнеров в связи с выходом страны из Европейского союза. Переговорный процесс стартовал в сентябре 2021 г., 31 марта 2023 г. стало известно о принятии положительного решения государствами-участниками ВПТТП о присоединении Великобритании к партнерству, 17 мая 2024 г. Великобритания ратифицировала соглашение.

С момента вступления ВПТТП в силу Великобритания станет первым участником, присоединившимся к партнерству, что придаст ему новый импульс.

Заключение

Несмотря на относительную «молодость», ВПТТП имеет под собой долгую историю межгосударственного торгово-экономического и социально-политического взаимодействия. Будучи одним из крупнейших мегарегиональных торговых соглашений, ВПТТП представляет собой качественно новый формат межгосударственного сотрудничества. Это обусловлено тем, что содержание соглашения предлагает широчайший перечень регулируемых вопросов, ряд из согласованных положений носит беспрецедентный характер. При этом ввиду количества участников, а также наличия значительного числа соглашений о свободной торговле с третьими сторонами и не формализованного торгово-экономического сотрудничества, соглашение приобретает модельный характер.

В статье рассматривается история ВПТТП, предпринимаются попытки к раскрытию мотивов участвующих субъектов, выявляются предпосылки его реализации. Среди факторов формирования данного партнерства могут быть выделены как объективные, к которым относятся система экономических отношений корпоративного сектора в АТР и сформированные на основе глубокого международного разделения труда в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости взаимосвязи, так и субъективные, которые определяются богатой историей и совокупностью социально-политических и торгово-экономических взаимоотношений государств.

ВПТТП, подписанное 8 марта 2018 г., на сегодняшний день объединяет 11 государств АТР и Великобританию. Это выводит партнерство на новый уровень как в географическом, так и в экономическом плане. При этом ряд государств (Индонезия, КНР, Колумбия, Коста-Рика, Республика Корея, Таиланд, Уругвай, Филиппины, Эквадор) к настоящему моменту также выразил свою заинтересованность в присоединении к партнерству или уже направил соответствующие заявки на вступление. Увеличение числа участников ВПТТП приведет к закреплению разработанных новых стандартов на глобальном уровне, следуя озвученной в 2011 г. Б. Обамой идее. Это выводит на передний план вопросы необходимости в адаптации институциональной среды и последующей возможной имплементации соответствующих норм для отдельных стран. Научное осмысление обозначенной проблематики может являться направлением для дальнейших исследований.

Источники:

2. Text of the Trans-Pacific Partnership. Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaties/trans-pacific-partnership-agreement-tpp/text-of-the-trans-pacific-partnership/ (дата обращения: 24.05.2021).

3. Trans-Pacific Partnership overview. Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии. [Электронный ресурс]. URL: https://tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/TPP_factsheet_Overview-v15.pdf (дата обращения: 25.05.2021).

4. Round 1: Melbourne. Офис торгового представительства США. [Электронный ресурс]. URL: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-1-melbourne (дата обращения: 20.05.2021).

5. Рутковская В.С. Интеграционные процессы в Азиатско- Тихоокеанском регионе: интересы корпоративного сектора // Экономические науки. – 2023. – № 2. – c. 193-206. – doi: 10.14451/1.219.193.

6. Рутковская В.С. Интеграционные процессы в азиатско-тихоокеанском регионе: ключевые особенности и вызовы для России // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». – 2022. – № 12. – c. 53-56. – doi: 10.37882/2223-2974.2022.12.31.

7. Рутковская В.С. Предпосылки формирования всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. / Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами : Материалы II Международной научно-практической конференции, Москва, 10–11 декабря 2020 года. Том 1. - Москва : Институт развития дополнительного профессионального образования, 2020. – 233-235 c.

8. Рутковская В.С. Цифровая трансформация мировой экономики: регулирование электронной коммерции в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 4. – c. 2021-2034. – doi: 10.18334/vinec.12.4.116334.

9. Рутковская В.С., Сильвестров С.Н. Цепочки добавленной стоимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе: государство и корпоративный сектор // Мир новой экономики. – 2022. – № 4. – c. 20-33. – doi: 10.26794/2220-6469-2022-16-4-20-33.

10. Bhagwati J. US Trade Policy: The Infatuation with FTAs. - New York : Department of Economics. Columbia University, 1995. – 23 p.

11. Bivens J. The Trans-Pacific Partnership is unlikely to be a good deal for American workers // EPI Briefing Paper. – 2015. – № 397.

12. Clinton H. America’s Pacific Century // Foreign Policy. – 2011.

13. East Asia Forum. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eastasiaforum.org/2018/02/27/cptpp-a-boost-for-japans-regional-trade-leadership/ (дата обращения: 04.04.2023).

14. Flynn S., Kaminski M., Baker B. et al. Public Interest Analysis of the US TPP Proposal for an IP Chapter // TLS Research Paper Series. – 2011. – № 21.

15. Global 500. Fortune. [Электронный ресурс]. URL: https://fortune.com/ranking/global500/ (дата обращения: 04.03.2023).

16. Haggard L. The Trans-Pacific Partnership // Sigma: Journal of Political and International Studies. – 2020. – № 37(4). – p. 25-38.

17. Herreros S. The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: a Latin American perspective. - Santiago, Chile : United Nations Economic Comission for Latin America and the Caribbean (UN ECLAC), 2011. – 41 p.

18. International Monetary Fund data. Balance of Payments and International Investment Position Statistics. Imf. [Электронный ресурс]. URL: https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52&sId=1542640458779 (дата обращения: 14.11.2021).

19. Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances. [Электронный ресурс]. URL: https://imaa-institute.org (дата обращения: 18.05.2024).

20. Krist W. Negotiations for a Trans-Pacific Partnership Agreement. - Washington, DC : Wilson Center, 2012. – 34 p.

21. Petri P.A., Plummer M.G. The economic effects of the Trans-Pacific Partnership: new estimates. - Washington, DC : Peterson Institute for International Economics, 2016. – 33 p.

22. Corporate lobbying expense jumps as U.S. trade debates rages. Reuters. [Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp-lobbying-idUKKCN0PX2JO20150723 (дата обращения: 05.04.2023).

23. Stiglitz J.E. Trump and Globalization // Journal of Policy Modeling. – 2018. – № 40. – p. 515-528.

24. Remarks by President Obama at APEC CEO Business Summit Q&A. The White House President Barack Obama. [Электронный ресурс]. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/12/remarks-president-obama-apec-ceo-business-summit-qa (дата обращения: 13.11.2021).

25. An Open Letter from Lawyers to the Negotiators of the Trans-Pacific Partnership Urging the Rejection of Investor-State Dispute Settlement. TPP Legal. [Электронный ресурс]. URL: https://tpplegal.wordpress.com/open-letter/ (дата обращения: 13.11.2021).

26. Global economic prospects. Spillovers amid Weak Growth. World Bank. [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf (дата обращения: 20.08.2022).

Страница обновлена: 17.11.2025 в 03:35:41

Download PDF | Downloads: 57

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: objective and subjective prerequisites for implementation

Rutkovskaya V.S.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics

Volume 14, Number 2 (April-June 2024)

Abstract:

The article examines the prerequisites for the implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. The author tries to reveal the motives of the subjects involved in the partnership. The author identifies the trends and peculiarities of the business sector in the Asia-Pacific region, outlines the features of interstate interaction, and reveals the dynamics of the negotiation process within the framework of the agreement. Based on the results of the study, the author identifies objective and subjective factors of partnership formation. In conclusion, the author notes that the agreement in question acquires a model character. This raises the issue of the need to adapt the institutional environment and the subsequent possible implementation of relevant norms for third parties.

Acknowledgments:

The paper was prepared on the research results carried out at the expense of budgetary fund within the framework of the government research assignment to the Financial University.

Keywords: trade agreement, Asia-Pacific region, international economic relations, interregional trade agreement, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Asia-Pacific integration

Funding:

References:

An Open Letter from Lawyers to the Negotiators of the Trans-Pacific Partnership Urging the Rejection of Investor-State Dispute SettlementTPP Legal. Retrieved November 13, 2021, from https://tpplegal.wordpress.com/open-letter/

Bhagwati J. (1995). US Trade Policy: The Infatuation with FTAs New York: Department of Economics. Columbia University.

Bivens J. (2015). The Trans-Pacific Partnership is unlikely to be a good deal for American workers EPI Briefing Paper. (397).

Clinton H. (2011). America’s Pacific Century Foreign Policy.

Corporate lobbying expense jumps as U.S. trade debates ragesReuters. Retrieved April 05, 2023, from https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp-lobbying-idUKKCN0PX2JO20150723

East Asia Forum. Retrieved April 04, 2023, from https://www.eastasiaforum.org/2018/02/27/cptpp-a-boost-for-japans-regional-trade-leadership/

Flynn S., Kaminski M., Baker B. et al. (2011). Public Interest Analysis of the US TPP Proposal for an IP Chapter TLS Research Paper Series. (21).

Global 500Fortune. Retrieved March 04, 2023, from https://fortune.com/ranking/global500/

Global economic prospects. Spillovers amid Weak GrowthWorld Bank. Retrieved August 20, 2022, from https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf

Haggard L. (2020). The Trans-Pacific Partnership Sigma: Journal of Political and International Studies. (37(4)). 25-38.

Herreros S. (2011). The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: a Latin American perspective Santiago, Chile: United Nations Economic Comission for Latin America and the Caribbean (UN ECLAC).

Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances. Retrieved May 18, 2024, from https://imaa-institute.org

International Monetary Fund data. Balance of Payments and International Investment Position StatisticsImf. Retrieved November 14, 2021, from https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52&sId=1542640458779

Krist W. (2012). Negotiations for a Trans-Pacific Partnership Agreement Washington, DC : Wilson Center.

Petri P.A., Plummer M.G. (2016). The economic effects of the Trans-Pacific Partnership: new estimates Washington, DC : Peterson Institute for International Economics.

Remarks by President Obama at APEC CEO Business Summit Q&AThe White House President Barack Obama. Retrieved November 13, 2021, from https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/12/remarks-president-obama-apec-ceo-business-summit-qa

Rutkovskaya V.S. (2020). Predposylki formirovaniya vseobemlyushchego i progressivnogo soglasheniya o Transtikhookeanskom partnerstve [The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: Prerequisites for the Formation] Moskva : Institut razvitiya dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya. (in Russian).

Rutkovskaya V.S. (2022). Integratsionnye protsessy v aziatsko-tikhookeanskom regione: klyuchevye osobennosti i vyzovy dlya Rossii [Integration processes in the asia-pacific region: key features and challenges for Russia]. Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya «Ekonomika i pravo». (12). 53-56. (in Russian). doi: 10.37882/2223-2974.2022.12.31.

Rutkovskaya V.S. (2022). Tsifrovaya transformatsiya mirovoy ekonomiki: regulirovanie elektronnoy kommertsii v ramkakh Vseobemlyushchego i progressivnogo soglasheniya o Transtikhookeanskom partnerstve [Digital transformation of the world economy: e-commerce regulation under the Comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2021-2034. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.4.116334.

Rutkovskaya V.S. (2023). Integratsionnye protsessy v Aziatsko- Tikhookeanskom regione: interesy korporativnogo sektora [Integration processes in the asia-pacific region: interests of the corporate sector]. Economic sciences. (2). 193-206. (in Russian). doi: 10.14451/1.219.193.

Rutkovskaya V.S., Silvestrov S.N. (2022). Tsepochki dobavlennoy stoimosti v Aziatsko-Tikhookeanskom regione: gosudarstvo i korporativnyy sektor [Global value chains of asia-pacific area: state and corporate sector]. The world of new economy. 16 (4). 20-33. (in Russian). doi: 10.26794/2220-6469-2022-16-4-20-33.

Stiglitz J.E. (2018). Trump and Globalization Journal of Policy Modeling. (40). 515-528.