Классификация типов партнерства бизнеса и вузов на основе целеполагания компании

Мизиковский И.Е.1![]() , Тихонов А.Р.1

, Тихонов А.Р.1![]()

1 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ,

Скачать PDF | Загрузок: 15

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83021015

Аннотация:

В условиях трансформации бизнес-среды и усиления роли знаний как ключевого ресурса взаимодействие бизнеса с образовательными организациями приобретает стратегическое значение. Однако существующие классификации партнерств носят преимущественно описательный характер и не отражают управленческую мотивацию компаний. В настоящей статье предложена классификация типов партнерств бизнеса с образовательными организациями высшего образования, основанная на целеполагании компаний. В качестве ключевого критерия выделены стратегические управленческие цели бизнеса, что позволило структурировать партнерства на три основные категории: кадрово-ориентированные, инновационно-технологические и репутационно-имиджевые. Каждая категория включает в себя типы партнерств с соответствующими формами реализации и набором необходимых ресурсов. Работа представляет интерес как для представителей бизнеса, выстраивающих взаимодействие с вузами, так и для руководства образовательных организаций, ориентированных на стратегическое сотрудничество с промышленным и технологическим сектором.

Ключевые слова: менеджмент, образование, университеты, экономика, партнерство

JEL-классификация: I21, I23, I25, I26, I28

Введение

В условиях трансформации бизнес-среды и усиливающегося значения знаний как ключевого ресурса стратегическое взаимодействие бизнеса и образовательных организаций высшего образования приобретает особое значение. Ограниченность кадрового потенциала, растущий дефицит инженерных и ИТ-специалистов, а также необходимость развития технологического суверинитета делают партнерство с университетами не просто полезным, но и необходимым условием устойчивого развития компаний [9, 6]. Однако для формирования устойчивых моделей взаимодействия требуется понимание не только механизмов партнерств, но и их стратегических оснований.

В последние годы в российской литературе данному направлению уделяется все больше внимания. Так, в работе П. Е. Трояна, Ю. В. Сахарова, И. А. Чистоедовой, В. В. Каранского «Модели взаимодействия вузов и предприятий» [23] представлены сравнительные модели взаимодействия вузов и предприятий, выполнен кластерный анализ степени их вовлеченности в кооперацию с бизнесом. А. В. Меликян [15] рассматривает типологию результатов сотрудничества российских вузов с индустрией, включая формы стажировок, НИОКР, публикаций и кадровой подготовки. Эти исследования подчеркивают разнообразие форм взаимодействия, однако одновременно фиксируют недостаток типологий, основанных на управленческих целях бизнеса как ключевого инициатора партнерств. Это подтверждает необходимость разработки классификационного подхода, учитывающего мотивационную логику компаний и их стратегические приоритеты.

В работе «Модели и формы взаимодействия университета и корпоративных партнеров» Н. А. Якушина и Е. С. Гаврилюк привели интерпретацию модели непрерывного партнерства бизнеса и университетов [26], основанную на модели, предложенной У. Джонсоном в работе «Industry and Higher Education» [27].

Рисунок 1 – Модель непрерывного партнерства [26]

В ряде исследований российских авторов акцент сделан на переосмыслении стратегий управления в условиях цифрового перехода. Так, А. А. Афанасьев в своей работе «Индустрия 4.0: к вопросу о перспективах цифровой трансформации промышленности в России» [2] анализирует перспективы цифровой трансформации российской промышленности, акцентируя внимание на изменении логики управленческих решений в условиях внедрения технологий индустрии 4.0. М. Н. Дудин, С. В. Шкодинский и Д. И. Усманов рассматривают барьеры и новые траектории цифрового суверенитета в контексте национальных технологических приоритетов [8]. Кроме того, в исследовании под авторством В. В. Краюшкиной, М. С. Вареник [13] представлены основные элементы стратегии технологического суверенитета в машиностроении, включая институциональные и управленческие механизмы. Эти работы формируют теоретический и прикладной фон, необходимый для понимания того, как меняется управленческая логика бизнеса и каким образом это отражается на взаимодействии с вузами в новых технологических условиях.

В ряде современных исследований прослеживается переосмысление миссии университетов и поиск новых моделей взаимодействия с внешними стейкхолдерами. Так, в ходе мониторинга информации о тенденциях развития высшего образования в мире и в России, проведенного РЭУ им. Г.В. Плеханова [6] анализируется развитие форм сотрудничества университетов с индустриальными партнерами, подчеркивая переход от фрагментарных форм взаимодействия к системным, встроенным в стратегию вузов. При сотрудничестве с университетами бизнесу важно учитывать изменения, которые происходят в высшем образовании и те ожидания, которые возлагает общество на вузы. В контексте данной работы имеет значения процесс перехода университета от «Третьей миссии» к расширенной модели, ориентированной на совместное создание знаний и устойчивое развитие. Данный процесс был исследован в работе Г. Тренчера, M. Яриме, K. Маккормика, C. Долла, С. Крейнса, A. Харрази [28].

Таблица 1 – Сравнение ключевых характеристик третьей и новой миссии университетов [28]

|

Категория

|

Третья

миссия

|

Новая

(emerging) миссия

|

|

Функция

|

Передача технологий

|

Совместное создание (co-creation)

ради устойчивого развития

|

|

Цель

|

Содействие экономическому

развитию

|

Общественные трансформации для

устойчивого развития

|

|

Модель

|

Предпринимательский университет

|

Трансформирующий университет

|

|

Парадигма

|

Рыночная логика и

предпринимательство

|

Устойчивость (sustainability)

|

|

Дисциплины

|

В основном — естественные науки и

инженерия

|

Широкий спектр: от естественных

до гуманитарных и социальных наук

|

|

Подход

|

Закрытая модель инноваций; Ориентированность

на продукт; Изолированное решение проблем

|

Открытая модель инноваций; Ориентированность

на место и стейкхолдеров; Системное решение комплексных проблем

|

|

Временной горизонт

|

Краткосрочная или среднесрочная

перспектива

|

Среднесрочная и долгосрочная

перспектива

|

Окончание таблицы 1

|

Категория

|

Третья

миссия

|

Новая

(emerging) миссия

|

|

Участники университетов

|

Преподаватели и студенты при

поддержке административного и техно-трансферного офиса

|

Преподаватели, исследователи,

студенты, администрация и внешние организации

|

|

Движущие силы

|

Специализированные научные знания;

Технологические инновации

|

Мультидисциплинарные знания; Технологические

и социальные инновации; Экологические трансформации

|

|

Контекст (Setting)

|

Лаборатории, технопарки,

инкубаторы

|

Реальные условия: город, регион,

сообщество

|

|

Катализатор

|

Научно-техническая проблема

|

Проблема устойчивого развития

|

|

Каналы взаимодействия

|

Патенты, лицензии, стартапы,

технопарки, конференции, консалтинг

|

Управление знаниями,

демонстрации, реформы среды, социально-технические эксперименты

|

Таблица, сравнивающая характеристики «третьей» и «новой» миссии университетов, позволяет зафиксировать этот сдвиг: от технологического трансфера и рыночной логики — к междисциплинарному сотрудничеству, вовлечению широкого круга стейкхолдеров и решению комплексных социальных задач. Это важно для обоснования включения в типологию партнерств не только кадрового и инновационного, но и репутационно-имиджевого формата взаимодействия.

В литературе недостаточно разработаны модели, описывающие типы партнерств в зависимости от стратегических целей компании как активного субъекта управления. Отсутствие подобного подхода затрудняет целенаправленное проектирование партнерских программ, особенно в условиях высоких внешних рисков и необходимости достижения технологического суверенитета.

Цель исследования — разработать классификацию типов стратегического партнерства бизнеса с образовательными организациями высшего образования, основанную на целеполагании компании.

Научная новизна исследования заключается в следующем: предложена классификация типов партнерств бизнеса с вузами, основанная на стратегических целях компании, а не на форме или отраслевой принадлежности партнеров. Каждому типу соответствуют определенные модели взаимодействия, временной горизонт, критерии эффективности и ресурсы. Такая типология позволяет сформулировать дифференцированные стратегии взаимодействия и интегрировать их в систему стратегического управления развитием компании.

Авторская гипотеза состоит в предположении, что типология партнерств, построенная на основе стратегического целеполагания бизнеса, позволяет более точно выстраивать партнерскую стратегию, обеспечивает эффективность взаимодействия и способствует достижению долгосрочных результатов как для бизнеса, так и для образовательных организаций.

Методология. В работе использован комплексный подход, включающий: контент-анализ научной и аналитической литературы, сравнительный анализ практик ведущих российских компаний, элементы факторного анализа и систематизации. Теоретическую базу составили труды по теории стратегических альянсов, модели корпоративного управления, а также исследования в области экономики знаний и управления человеческими ресурсами. Эмпирической основой стали кейсы взаимодействия компаний с университетами, экспертные интервью и данные открытых источников.

Основная часть

Нестабильная геополитическая ситуация и частичная изолированность российской экономики, уход западных компаний и недоступность ранее используемого программного обеспечения, а также дефицит квалифицированных кадров вынуждают адаптироваться отечественные компании к текущим реалиям и находить новые решения для сохранения бизнеса. В данной работе рассматриваются возможные варианты взаимовыгодного партнерства бизнеса и образовательных организаций высшего образования, призванные нивелировать или свести к минимуму возникающие трудности в текущих условиях.

Компании, особенно из высокотехнологичных отраслей, начинают рассматривать партнерства с университетами не только как инструмент решения кадровых вопросов, но и как способ формирования долгосрочных конкурентных преимуществ [12]. В этой связи выстраивание системного, осмысленного взаимодействия с вузами становится элементом стратегического управления [27]. В научной и прикладной литературе представлен ряд подходов к классификации партнерств между бизнесом и образовательными организациями. Как правило, они ориентированы на формы взаимодействия (например, совместные лаборатории, практики, стипендиальные программы) или степень вовлеченности партнеров. Однако подобные классификации носят преимущественно описательный характер. Они фиксируют внешние проявления взаимодействия, не раскрывая глубинных управленческих мотивов компаний, инициирующих партнерство [26]. Проблема таких подходов заключается в том, что без учета целеполагания бизнеса как самостоятельного управленческого субъекта невозможно разработать эффективные модели взаимодействия, способствующие достижению стратегических целей компаний [16]. Это ограничивает как разработку системных программ сотрудничества с вузами, так и понимание их долгосрочного эффекта для обеих сторон.

В логике разработки классификации за основу был принят принцип целеполагания как ключевой дифференцирующий признак. Партнерства классифицируются не по формам реализации (например, наличие кафедры или программы стажировок), а по той стратегической функции, которую они выполняют для бизнеса. В результате анализа эмпирического материала, а также практик ведущих российских компаний, были выделены три базовые группы партнерств:

· Кадрово-ориентированные партнерства — направлены на обеспечение компании квалифицированными специалистами с заданными компетенциями, формирование кадрового резерва и снижение издержек на адаптацию новых сотрудников.

· Инновационно-технологические партнерства — фокусируются на развитии совместных научно-исследовательских проектов, внедрении технологических решений и расширении зоны инновационного влияния компании.

· Репутационно-имиджевые партнерства — ориентированы на укрепление позиции компании в профессиональном и академическом сообществе, формирование позитивного бренда работодателя, соответствие ESG-повестке и социальным ожиданиям.

Каждая из этих групп включает в себя конкретные типы партнерств, различающиеся по степени ресурсной вовлеченности, организационной сложности и глубине взаимодействия.

Таблица 2 – Классификация типов партнерств бизнеса с образовательными организациями высшего образования

|

Категория

|

Тип

|

Описание

|

Ресурсы

|

|

Кадрово-ориентированное

|

Кадровое

|

Организация производственной

практики, стажировок и летних школ для студентов. Участие в ярмарках

вакансий, днях карьеры, проведение профориентационных мероприятий

|

HR-специалисты;

Менторы и наставники от компании; Организационные ресурсы; Бюджет на

мероприятия; Цифровые платформы для учета и управления практикой

|

|

Образовательное

|

Создание профильно-ориентированных

образовательных треков под нужды компании. Подразумевает долгосрочное участие

в формировании учебных программ. Разработка курсов и модулей для развития

нужных бизнес-компетенций

|

Методисты

и эксперты для разработки программ; Совместный преподавательский состав;

Финансирование на разработку учебных модулей; Партнерские соглашения с

вузами; Образовательные ИТ-системы

| |

|

Инновационно-технологическое

|

Технологическое

|

Работа с вузами по прикладным

исследованиям и разработке инновационных решений. Организация соревнований по

решению прикладных задач бизнеса. Вовлечение студентов и команд в развитие

реальных продуктов компании

|

Исследовательские

группы и инженеры от компании; Площадка для хакатонов / конкурсов; Призы и

гранты для участников; Доступ к данным/API/тестовым средам; Экспертная

поддержка

|

|

Инфраструктурное

|

Совместное создание инфраструктуры

для экспериментов, тестирования и обучения

|

Финансирование

на создание или модернизацию лабораторий; Совместное оборудование; Помещения

/ аренда площадей; Специалисты по эксплуатации

| |

|

Репутационно-имиджевое

|

Имиджевое

|

Финансовая поддержка лучших

студентов и преподавателей, продвижение бренда работодателя. Поддержка

публичных активностей вузов, участие в рейтингах, совместных публикациях и

медиа-кампаниях

|

Бюджеты

на стипендии и гранты; PR и маркетинговые команды; Участие в рейтингах и

конкурсах; Финансирование мероприятий вузов; Продюсирование и копирайтинг для

совместных публикаций

|

|

ESG/социальное

|

Социальные проекты с участием

студентов. Образование для уязвимых групп

|

Фонды

КСО/ESG внутри компании; Координаторы социальных проектов; Партнерства с НКО

и вузами; Материально-технические ресурсы для обучения уязвимых групп;

Коммуникационные и PR-ресурсы для освещения проектов

|

Кадрово-ориентированные партнерства представляют собой наиболее распространенную и институционально укорененную форму взаимодействия бизнеса с образовательными организациями высшего образования. Потребность в кадрово-ориентированном партнерстве, как правило, формируется под воздействием сразу нескольких факторов: дефицит специалистов на рынке труда [9], высокая стоимость внешнего найма [19], длительная адаптация молодых специалистов [10], необходимость формирования лояльности к компании на ранних этапах профессионального развития. В этой связи компания стремится не только влиять на образовательные программы, но и выстраивать прямой контакт со студентами на всех этапах их обучения. В этой связи важно сконцентрировать внимание на двух тенденциях:

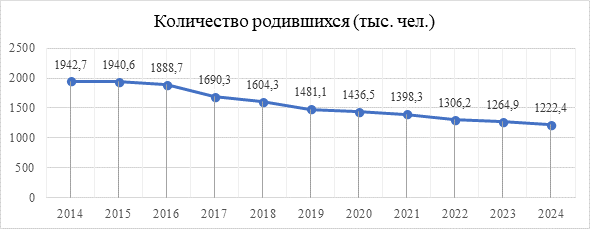

1. Начиная с 2014 года количество новорожденных сокращается ежегодно, такие данные приводит федеральная служба государственной статистики. Предпосылкой к данному кризису является «демографическая яма», возникшая в 1990-х годах.

Рисунок 2 – Рождаемость в России в период с 2014 по 2024 год Источник: Федеральная служба государственной статистики [20]

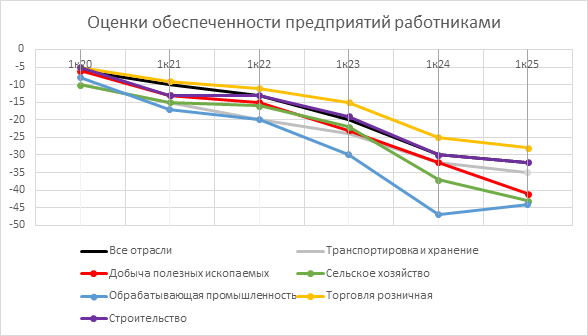

2. Согласно Мониторингу предприятий, проводимого Банком России, обеспеченность предприятий работниками также имеет тенденцию к снижению. Согласно опросу Банка России, предприятия отмечают нехватку как высококвалифицированного персонала, так и сотрудников рабочих специальностей. Наиболее острый дефицит кадров продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения.

Рисунок 3 – Результаты оценки предприятий по обеспеченности работниками (опрос Банка России, апрель 2025 года, выборка 15 тыс. предприятий) Источник: Банк России [4]

Данные тенденции подталкивают бизнес к конкуренции за кадры, вынуждая предприятия пересматривать свое отношение к выпускникам среднего профессионального образования и понижая возрастной порог входа в коммуникацию со студенческой аудиторией [7]. Если раньше внимание работодателей было сконцентрировано на студентах выпускных курсов, то сейчас фокус внимания в том числе ориентируется на студентов 1-2 курсов. Помимо этого, активно развивается работа с так называемой «талантливой молодежью» школьного возраста, участниками олимпиад [24]. Тенденция на уменьшение возрастного порога для входа в коммуникацию с молодежью будет только увеличиваться.

Основной управленческой целью таких партнерств является обеспечение компаний устойчивым притоком квалифицированных кадров, обладающих релевантными компетенциями, соответствующими требованиям конкретной отрасли [18].

В рамках данной категории можно выделить несколько типовых форм партнерств:

· Базовые кафедры и целевые программы подготовки: бизнес получает возможность влиять на учебные планы, включать практико-ориентированные модули, организовывать преподавание силами сотрудников компании, а также вести ранний отбор и подготовку будущих сотрудников.

· Стажировки, практики и проектная деятельность студентов: партнерство строится на предоставлении студентам реальных задач и кейсов от компании с целью предварительной оценки их потенциала и уровня подготовки.

· Стипендиальные программы и конкурсные отборы: компания выстраивает долгосрочную работу с наиболее мотивированными и способными студентами, формируя кадровый резерв и повышая узнаваемость бренда работодателя.

· Карьерные мероприятия и работа наставников: участие сотрудников компании в качестве менторов, карьерных консультантов и экспертов в учебных проектах позволяет не только обучать, но и привлекать наиболее подходящих кандидатов на работу.

Эффективность кадрово-ориентированных партнерств определяется не только числом привлеченных сотрудников, но и степенью их подготовленности к требованиям корпоративной среды, скорости профессиональной адаптации и уровнем вовлеченности в деятельность компании. В этом смысле такие партнерства играют роль мостов между системой образования и трудоустройством, обеспечивая более точную настройку образовательных траекторий на реальные потребности бизнеса.

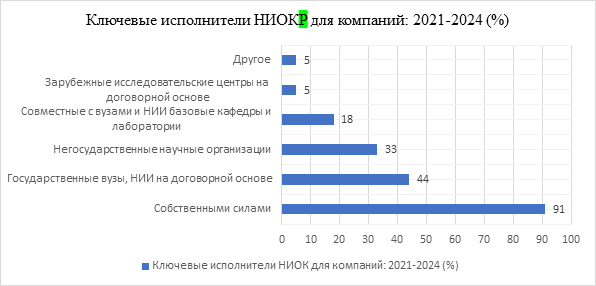

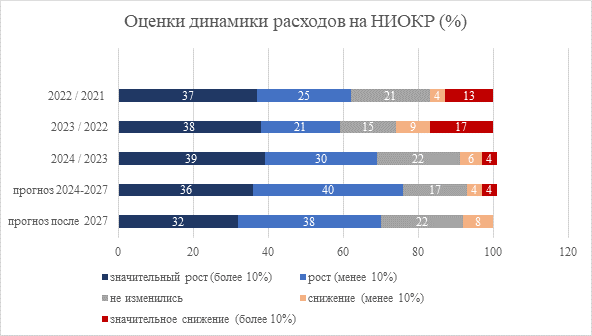

Инновационно-технологические партнерства ориентированы на достижение бизнесом целей, связанных с генерацией, апробацией и внедрением новых знаний, технологий и продуктов. В условиях ускоряющейся технологической трансформации и высокой конкуренции доступ к научному потенциалу университетов становится для компаний важным фактором инновационного развития и поддержания технологического лидерства [1]. По результатам исследования, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ», можно сделать вывод о наращивании инвестиций в НИОКР со стороны бизнеса. В опросе приняли участие 66 компаний, преимущественно относящихся к высокотехнологичным отраслям промышленности (производство компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, электрического оборудования и др.), из которых 40 – компании с численностью сотрудников более 500 человек.

Рисунок 4 – Ключевые исполнители НИОКР для компаний: 2021-2024 Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным РСПП [5]

Рисунок 5 – Оценки динамики расходов на НИОКР (%) Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным РСПП [5]

Расходы компаний на НИОКР за предыдущие три года увеличились: в среднем 39% респондентов отметили их значительный рост (рис. 2). Положительная динамика расходов ожидается и в перспективе до 2027 г., однако будет более сдержанной в сравнении с текущим периодом.

Ключевая управленческая цель таких партнерств — не просто получение готовых решений, а формирование среды, в которой происходит кооперативная разработка и трансфер знаний между академической и производственной сферами. Это требует более глубокой вовлеченности обеих сторон, устойчивого диалога и совместной постановки исследовательских задач.

Основные формы инновационно-технологического партнерства включают:

· Создание совместных лабораторий и исследовательских центров: компания и вуз финансируют создание инфраструктуры для совместных разработок, объединяют исследовательские группы, делят интеллектуальные права на результаты и совместно участвуют в грантовых и отраслевых программах.

· Проектная деятельность и открытые вызовы (open innovation): компании формулируют научно-технические вызовы, на которые университетские команды предлагают решения в рамках конкурсных отборов, акселераторов или прикладных программ.

· Привлечение аспирантов и молодых ученых к решению прикладных задач: бизнес направляет запросы на подготовку диссертационных исследований, релевантных его технологическим интересам.

Инновационно-технологические партнерства требуют высокого уровня зрелости как со стороны бизнеса (готовность к долгосрочным инвестициям в НИОКР) [7], так и со стороны вуза (наличие сильных научных школ, проектного офиса, интеллектуальной собственности и культуры технологического предпринимательства). Эти партнерства отличаются сложной архитектурой взаимодействия, требуют согласования целей, процедур и прав на результаты, но при этом дают возможность выйти за пределы линейного обмена ресурсами и перейти к модели ко-создания инноваций.

Репутационно-имиджевые партнерства формируются вокруг стратегических целей бизнеса, связанных с укреплением социального капитала, формированием положительного образа компании как ответственного работодателя, технологического лидера или активного участника развития человеческого потенциала. Эти партнерства не всегда преследуют непосредственные экономические или кадровые цели, однако играют важную роль в долгосрочном позиционировании компании в профессиональном, академическом и общественном пространстве.

Для многих крупных компаний взаимодействие с ведущими университетами становится частью их стратегии корпоративной социальной ответственности (CSR) и устойчивого развития (ESG). При этом деятельность выстраивается на стыке репутационных, маркетинговых и образовательных задач.

Основные формы репутационно-имиджевого партнерства включают:

· Поддержка студенческих мероприятий и конкурсов (хакатоны, олимпиады, конференции): компания выступает партнером или спонсором мероприятий, направленных на развитие студенческого сообщества и стимулирование интереса к профессии, отрасли или определенным ценностям.

· Учредительство премий, грантов и именных стипендий: бизнес создает символически значимые программы поощрения, повышая узнаваемость и авторитет в академической среде.

· Участие в общеуниверситетских инициативах и проектах развития вузов: например, поддержка центров карьеры, менторство, совместные кампании по продвижению инженерных и технических специальностей.

· Включение представителей компании в попечительские советы и экспертные сообщества при вузах: позволяет формировать репутацию компетентного и социально ориентированного партнера.

Репутационно-имиджевые партнерства часто воспринимаются как «мягкий» формат взаимодействия, не требующий глубокой интеграции в образовательный процесс или научную повестку. Однако именно они позволяют выстраивать доверительные отношения, накапливать символический капитал и закладывать основу для более глубоких форм сотрудничества в будущем [18].

Для вузов такие партнерства также представляют ценность — они помогают укреплять связи с бизнесом, повышать привлекательность образовательной среды и обеспечивать дополнительное ресурсное и репутационное обеспечение их стратегических программ [17].

С учетом предлагаемой классификации типов партнерств представляется целесообразным проанализировать критерии, на основе которых осуществляется выбор образовательной организации со стороны бизнеса [20]. Выбор вуза в данном контексте обусловлен не только его общими характеристиками, но и соответствием конкретным стратегическим задачам, которые стоят перед компанией как субъектом партнерства. Для проведения сравнительного анализа критериев выбора университетов по типам партнерства была использована экспертно-аналитическая методика, основанная на сопоставлении управленческих целей бизнеса с характеристиками образовательных организаций. В основе анализа лежит предложенная автором типология стратегического партнерства, включающая три категории: кадрово-ориентированное, инновационно-технологическое и репутационно-имиджевое взаимодействие.

На первом этапе был сформирован перечень критериев, наиболее часто используемых компаниями при выборе вузов для партнерства. Перечень основан на контент-анализе открытых источников (отчётов компаний, интервью HR-директоров, публикаций на платформах НТИ и Минобрнауки), а также на обобщении эмпирических данных из кейсов взаимодействия с университетами.

На втором этапе каждый критерий был сопоставлен с типом партнерства на основе логики соответствия управленческим целям. Например, критерии «гибкость учебных программ», «инфраструктура для практики», «опыт целевого набора» были отнесены к кадрово-ориентированным партнёрствам, поскольку напрямую связаны с формированием кадрового резерва. В то же время такие параметры, как «наличие исследовательской инфраструктуры», «участие в НТИ», «аспирантура» отражают научный потенциал и релевантны инновационно-технологическим партнёрствам. Репутационно-имиджевые формы взаимодействия, в свою очередь, соотносятся с критериями «медиаактивность», «участие в социальных и ESG-проектах», «присутствие в рейтингах».

На третьем этапе была проведена экспертная верификация распределения критериев по типам партнерства с участием представителей корпоративного сектора и вузов (n = 12), что позволило подтвердить логичность классификации и скорректировать отдельные положения. Итоговая таблица отражает не абсолютную значимость критериев, а их приоритетность в контексте управленческих задач, которые бизнес решает через взаимодействие с вузами.

Таблица 3 – Сравнительный анализ критериев выбора университета по категориям партнерства

|

Критерий выбора университета

|

Категория

партнерств

| ||

|

Кадрово-ориентированное

|

Инновационно-технологическое

|

Репутационно-имиджевое

| |

|

Географии/местоположения вуза

|

+

|

+

|

+

|

|

Соответствие образовательных

программ профилю компании

|

+

|

-

|

-

|

|

Количество и качество

студентов/выпускников

|

+

|

-

|

+

|

|

Гибкость учебных планов и программ

|

+

|

-

|

-

|

|

Инфраструктура для стажировок и

практики

|

+

|

-

|

-

|

|

Опыт целевого набора / базовых

кафедр

|

+

|

-

|

-

|

|

Карьерное сопровождение и

трудоустройство

|

+

|

-

|

+

|

Окончание таблицы 2

|

Критерий выбора университета

|

Категория партнерств

| ||

|

Кадрово-ориентированное

|

Инновационно-технологическое

|

Репутационно-имиджевое

| |

|

Уровень научного потенциала

(публикации, гранты)

|

-

|

+

|

-

|

|

Наличие исследовательской

инфраструктуры

|

-

|

+

|

-

|

|

Коммерциализация технологий,

стартапы, спин-оффы

|

-

|

+

|

-

|

|

Участие в Национальной технологической инициатие, консорциумах

|

-

|

+

|

-

|

|

Развитая аспирантура, молодые ученые

|

-

|

+

|

-

|

|

Репутация вуза и присутствие в

рейтингах

|

+

|

-

|

+

|

|

Медиаактивность, развитые каналы

коммуникации

|

-

|

-

|

+

|

|

Масштаб студенческого сообщества

|

+

|

-

|

+

|

|

Опыт проведения крупных мероприятий

и акций

|

-

|

-

|

+

|

|

Участие в социальных, ESG и волонтерских

инициативах

|

-

|

-

|

+

|

|

Гибкость в

брендировании, внешних коллаборациях

| |||

В условиях усложняющейся экономики знаний и нарастающей конкуренции за человеческий капитал и технологические, стратегическое партнерство между бизнесом и образовательными организациями высшего образования становится все более многоплановым и целенаправленным. Однако для эффективной организации такого взаимодействия требуется не только осознание его важности, но и четкое понимание мотивационной базы бизнеса как ключевого инициатора партнерств.

Заключение

Проведенное исследование позволило обосновать необходимость переосмысления существующих подходов к классификации стратегических партнерств бизнеса и образовательных организаций. На основании анализа теоретических источников и практического материала была сформулирована авторская типология, основанная не на формах взаимодействия, а на целеполагании компании как самостоятельного управленческого субъекта.

Основные научные результаты работы:

1. Выявлена ограниченность существующих классификаций, которые не учитывают стратегические цели бизнеса и, как следствие, не позволяют выстраивать устойчивые и целенаправленные модели взаимодействия.

2. Предложена оригинальная типология партнерств, основанная на управленческом целеполагании компании. Она включает три ключевые категории: кадрово-ориентированные, инновационно-технологические и репутационно-имиджевые партнерства. Каждая категория описана с точки зрения управленческой цели, форм взаимодействия, ресурсной модели и критериев эффективности.

3. Разработан аналитический инструмент для выбора вуза-партнера в зависимости от типа партнерства. Показано, что различные цели бизнеса требуют разного набора характеристик образовательной организации, что делает универсальный подход к партнерству неэффективным.

4. Обоснована практическая применимость разработанной классификации для целей стратегического планирования, проектирования программ взаимодействия с университетами и интеграции партнерства в систему управления развитием компании.

Авторские рекомендации направлены на то, чтобы компании при формировании партнерств с образовательными организациями исходили не только из текущих кадровых или технологических дефицитов, но и из долгосрочных целей развития. Это требует институционализации партнерств, создания внутрикорпоративных центров управления взаимодействием с вузами и гибкой настройки бизнес-процессов.

К перспективным направлениям дальнейших исследований можно отнести разработку системы оценки эффективности партнерств по каждому из выделенных типов, а также анализ влияния институциональной среды и государственной политики на формирование стратегического взаимодействия между бизнесом и высшей школой.

Таким образом, результаты работы не только расширяют теоретическое понимание природы межсекторных партнерств, но и предлагают прикладной инструмент для их более осознанного проектирования и реализации в условиях растущей конкуренции за таланты и знания.

Источники:

2. Афанасьев А.А. Индустрия 4.0: к вопросу о перспективах цифровой трансформации промышленности в России // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 3. – c. 1427-1446. – doi: 10.18334/vinec.13.3.117880.

3. Бакаева В.В., Лихтанская О.И. Консалтинговые услуги как механизм выстраивания партнерских отношений вузов и бизнес-структур // Вестник Академии знаний. – 2024. – № 3(62). – c. 697-699.

4. Мониторинг предприятий. / 5 изд. - М.: Банк России, 2025. – 38 c.

5. Бизнес планирует наращивать инвестиции в НИОКР. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. URL: https://issek.hse.ru/news/965772399.html (дата обращения: 11.05.2026).

6. Взаимодействие вузов с индустриальными партнерами. Рэу.рф. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rea.ru/~file/76151/Выпуск+10.+Взаимодейств.+вузов.pdf (дата обращения: 06.07.2025).

7. Грязнов С.А., Грязнов Н.С. Партнерство университетов и бизнеса: формы взаимодействия // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 3-1(970. – c. 134-136. – doi: 10.24412/2411-0450-2023-3-1-134-136.

8. Дудин М.Н., Шкодинский С.В., Усманов Д.И. Цифровой суверенитет России: барьеры и новые траектории развития // Проблемы рыночной экономики. – 2021. – № 2. – c. 30-49. – doi: 10.33051/2500-2325-2021-2-30-49.

9. Дефицит квалифицированных кадров в России достиг 1,5 млн человек. Рбк. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/11/12/2024/67596ef49a79474844647e79 (дата обращения: 12.04.2025).

10. Золотина О.А. Комплексный подход к сотрудничеству вуза с компаниями как фактор устойчивости рынка труда // Стратегическая роль центров карьеры в создании профессиональных сообществ: Сборник материалов научно-практической конференции. Владивосток, 2024. – c. 18-22.

11. Ильина А.А. «Государство - наука - образование - бизнес»: стратегическое партнерство в целях поддержки человеческого капитала и экономического развития // Ars Administrandi. – 2024. – № 2. – c. 277-295. – doi: 10.17072/2218-9173-2024-2-277-295.

12. Ильина А.А. «Государство - наука - образование - бизнес»: стратегическое партнерство в целях поддержки человеческого капитала и экономического развития // Ars Administrandi. – 2024. – № 2. – c. 277-295. – doi: 10.17072/2218-9173-2024-2-277-295.

13. Краюшкина В.В., Вареник М.С. Основные элементы стратегии технологического суверенитета России в машиностроении // Стратегирование: теория и практика. – 2024. – № 4(14). – c. 481-498. – doi: 10.21603/2782-2435-2024-4-4-481-498.

14. Лаптева С.В. Партнерство бизнеса и вуза в обучении будущих специалистов: инновационные технологии в образовании // Инновации и инвестиции. – 2023. – № 4. – c. 6-9.

15. Меликян А.В. Типология результатов сотрудничества российских вузов с бизнесом // Высшее образование в России. – 2024. – № 11. – c. 108-131. – doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-11-108-131.

16. Мизиковский И.Е. Формирование информационно-инструментального пространства принятия решений в системе ресурсосбережения в потоке создания ценности промышленным предприятием // На страже экономики. – 2021. – № 4(19). – c. 54-69. – doi: 10.36511/2588-0071-2021-4-54-69.

17. Пашук Н.Р. Оценка уровня доверия бизнес-структур к университетам в системе обеспечения их конкурентоспособности. / Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Владивосток, 2021. – 203 c.

18. Пономарева О.Н. Коллаборативные формы партнерства в деятельности университета // Креативная экономика. – 2023. – № 10. – c. 3863-3878. – doi: 10.18334/ce.17.10.119217.

19. Пономарева О.Я., Сабитова Е.А. Кадровое партнерство как условие развития бизнеса и образования // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2022. – № 2. – c. 6-14. – doi: 10.12737/2305-7807-2022-11-2-6-14.

20. Рождаемость в России. Российские реформы в цифрах и фактах. [Электронный ресурс]. URL: https://refru.ru/birth55.html (дата обращения: 11.05.2026).

21. Сафиуллин А.Р., Тумакаев С.Р., Зайнутдинова Д.И. Синергия ценности образовательных услуг при сотрудничестве вуза с коммерческим партнером // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 186. – c. 124-130. – doi: 10.14451/2.186.124.

22. Сидорова А.А. Сотрудничество университетов и бизнеса в цифровую эпоху. / Монография. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью «АРГАМАК-МЕДИА», 2021. – 240 c.

23. Троян П.Е., Сахаров Ю.В., Чистоедова И.А., Каранский В.В. Модели взаимодействия вузов и предприятий // Современное образование: интеграция образования, науки, бизнеса и власти. Трансформация образования, науки и производства - основа технологического прорыва: Материалы международной научно-методической конференции. В 2 ч. Том Часть 2. Томск, 2023. – c. 130-137.

24. Тихонов А.Р. Теоретические аспекты трансформации управленческих процессов для эффективного взаимодействия бизнеса и образовательных организаций // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 8. – c. 215-217.

25. Юркина В.А., Богатырёва К.А. Сотрудничество университетов и индустрии для поддержки предпринимательской инициативы: систематический обзор литературы // Менеджмент в России и за рубежом. – 2023. – № 5. – c. 3-11.

26. Якушкина Н.А., Гаврилюк Е.С. Модели и формы взаимодействия университета и корпоративных партнеров // Экономика. Право. Инновации. – 2024. – № 1. – c. 24-33. – doi: 10.17586/2713-1874-2024-1-24-33.

27. Johnson W. University Relations: The HP Mode // Industry and Higher Education. – 2003. – № 6. – p. 391-395.

28. Trencher G., Yarime M., McCormick K., Doll C., Kraines S., Kharrazi A. Beyond the Third Mission: Exploring the Emerging University Function of Co-creation for Sustainability // Science and Public Policy. – 2014. – № 2. – p. 151-179. – doi: 10.1093/scipol/sct044.

Страница обновлена: 21.12.2025 в 11:09:59

Download PDF | Downloads: 15

Classification of types of business and university partnerships based on the company's goal-setting

Mizikovskiy I.E., Tikhonov A.R.Journal paper

Leadership and Management

Volume 12, Number 7 (July 2025)

Abstract:

In the context of a transforming business environment and the growing importance of knowledge as a key resource, collaboration between businesses and higher education institutions is gaining strategic significance. However, existing classifications of such partnerships are mostly descriptive and fail to reflect the managerial motivations of companies. The article proposes a classification of business–university partnerships based on corporate goal-setting.

The strategic management goals of the business were identified as a key criterion, which made it possible to structure partnerships into three main categories: personnel-oriented, innovation-technological, and reputation-image.

Each category encompasses specific types of partnerships, along with their implementation formats and required resources. The proposed approach is of interest both to business representatives building relationships with universities and to university leadership focused on strategic cooperation with the industrial and technological sectors.

Keywords: management, education, university, economy, partnership

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28

References:

Enterprise monitoring (2025). M.: Bank Rossii.

Afanasev A.A. (2023). Industry 4.0: on the prospects of digital transformation of industry in Russia. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (3). 1427-1446. doi: 10.18334/vinec.13.3.117880.

Astafeva A.A., Korshunova E.D., Okorakova A.A. (2023). Managing the interaction cycle of “university - industrial enterprise” based on the use of crowdfunding principles. E-Management. 6 (1). 4-16. doi: 10.26425/2658-3445-2023-6-1-4-16.

Bakaeva V.V., Likhtanskaya O.I. (2024). Consulting services as a mechanism for building partnerships between uni-versities and business structures. Vestnik Akademii znaniy. (3(62)). 697-699.

Dudin M.N., Shkodinskiy S.V., Usmanov D.I. (2021). Digital sovereignty of Russia: barriers and new development tracks. Problemy rynochnoy ekonomiki. (2). 30-49. doi: 10.33051/2500-2325-2021-2-30-49.

Gryaznov S.A., Gryaznov N.S. (2023). Partnership between universities and business: forms of interaction. Economics and business: theory and practice. (3-1(970). 134-136. doi: 10.24412/2411-0450-2023-3-1-134-136.

Ilyina A.A. (2024). “Government - science - education - business”: strategic partnership for the purposes of human capital support and economic development. Ars Administrandi. 16 (2). 277-295. doi: 10.17072/2218-9173-2024-2-277-295.

Ilyina A.A. (2024). “Government - science - education - business”: strategic partnership for the purposes of human capital support and economic development. Ars Administrandi. 16 (2). 277-295. doi: 10.17072/2218-9173-2024-2-277-295.

Johnson W. (2003). University Relations: The HP Mode Industry and Higher Education. 17 (6). 391-395.

Krayushkina V.V., Varenik M.S. (2024). Key elements of technological independence strategy in russian mechanical engineering. Strategirovanie: teoriya i praktika. 4 (4(14)). 481-498. doi: 10.21603/2782-2435-2024-4-4-481-498.

Lapteva S.V. (2023). Partnership of business and university in training future specialists: innovative technologies in education. Innovation and Investment. (4). 6-9.

Melikyan A.V. (2024). Typology of results of cooperation between Russian universities and business. Higher education in Russia. 33 (11). 108-131. doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-11-108-131.

Mizikovskiy I.E. (2021). Formation of the information and instrumental space for decision-making in the resource-saving system in the value creation flow of an industrial enterprise. Na strazhe ekonomiki. (4(19)). 54-69. doi: 10.36511/2588-0071-2021-4-54-69.

Pashuk N.R. (2021). Assessment of the level of trust of business structures in universities in the system of ensuring their competitiveness Vladivostok.

Ponomareva O.N. (2023). Collaborative forms of partnership in university activities. Creative Economy. 17 (10). 3863-3878. doi: 10.18334/ce.17.10.119217.

Ponomareva O.Ya., Sabitova E.A. (2022). Hr partnership as a condition for business and education development. Human resource management and intellectual resources management in Russia. 11 (2). 6-14. doi: 10.12737/2305-7807-2022-11-2-6-14.

Safiullin A.R., Tumakaev S.R., Zaynutdinova D.I. (2023). Synergy of the value of educational services in cooperation of a university with a commercial partner. Issues of economics and law. (186). 124-130. doi: 10.14451/2.186.124.

Sidorova A.A. (2021). University-business cooperation in the digital age Moscow: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «ARGAMAK-MEDIA».

Tikhonov A.R. (2024). Theoretical aspects of the transformation of management processes for effective interaction between business and educational organizations. Innovation and Investment. (8). 215-217.

Trencher G., Yarime M., McCormick K., Doll C., Kraines S., Kharrazi A. (2014). Beyond the Third Mission: Exploring the Emerging University Function of Co-creation for Sustainability Science and Public Policy. 41 (2). 151-179. doi: 10.1093/scipol/sct044.

Troyan P.E., Sakharov Yu.V., Chistoedova I.A., Karanskiy V.V. (2023). Models of interaction between universities and enterprises Modern education: integration of education, science, business and government. Transformation of education, science and production as the basis of a technological breakthrough. 130-137.

Yakushkina N.A., Gavrilyuk E.S. (2024). Models and forms of interaction between university and corporate partners. Ekonomika. Pravo. Innovatsii. (1). 24-33. doi: 10.17586/2713-1874-2024-1-24-33.

Yurkina V.A., Bogatyryova K.A. (2023). University-industry collaboration to support the entrepreneurial initiative: a systematic literature review. Management in Russia and abroad. (5). 3-11.

Zolotina O.A. (2024). An integrated approach to cooperation of a university with companies as a factor of labor market sustainability The strategic role of career centers in building professional communities. 18-22.