К определению понятия производственной системы оборонного предприятия

Михайловский В.В.1![]()

1 Общество с ограниченной ответственностью «Респект Инфо», ,

Скачать PDF | Загрузок: 19

Статья в журнале

Экономика высокотехнологичных производств (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 6, Номер 2 (Апрель-июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82747883

Аннотация:

Многообразие трактовок категории производственной системы предприятия, наряду с наличием интересных идей и мнений, затрудняет выработку обоснованных решений в рамках исследования вопросов экономики промышленности, устойчивости работы предприятий для обеспечения технологического суверенитета России. В статье приведена авторская точка зрения на состав производственной системы и ее соотношение с другими системами предприятия, о границах понятия и охвате стадий жизненного цикла продукции (ЖЦ), интеграции с аналогичными системами контрагентов и другие. Проведенное исследование позволяет трактовать производственную систему высокотехнологичного предприятия как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов организационного строения предприятия, обеспечивающая сквозное управление жизненным циклом изделий (материалов) для создания и доставки ценности потребителю. Для большинства высокотехнологичных предприятий ее границы должны быть расширены за счет взаимодействия элементов производственных систем контрагентов и головных исполнителей. В составе производственных систем целесообразно учитывать также элементы производственных систем иных, помимо производственных, участников жизненного цикла изделий, включая их эксплуатацию, восстановление и утилизацию.

Ключевые слова: производственная система, система управления, социальная система, жизненный цикл изделия, сквозной процесс

JEL-классификация: I38, I30, D91

Введение

Осознаваемая практиками и исследователями необходимость реиндустриализации отечественной экономики для обеспечения технологического лидерства и импортозамещения в современных условиях противостояния Востока и Запада в вопросах дальнейшего мироустройства требует уточнения и конкретизации основных категорий этой сложной работы. Отсутствие единообразного понимания объекта приложения усилий влечет за собой неверную постановку задач и выработку рекомендаций по устранению последствий, но не решению корневых проблем, сдерживающих развитие российской промышленности. В значительной мере это касается категории «производственной системы», находящейся в фокусе текущих научных дискуссий и будущих преобразований [7-9; 14; 16].

Концептуально требования к современной производственной системе установлены Федеральным законом от 28.12.2024 № 523-ФЗ, который определяет направленность и основные дефиниции технологической политики России. Законом предусмотрено, что «технологическое лидерство Российской Федерации – это технологическая независимость Российской Федерации, выражающаяся в разработке отечественных технологий и создании продукции с использованием таких технологий с сохранением национального контроля над критическими и сквозными технологиями на основе собственных линий разработки технологий в целях экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и (или) замещения ею на внутреннем рынке продукции, создаваемой на базе устаревших и (или) иностранных технологий, а также превосходство таких технологий и продукции над зарубежными аналогами». [1] То есть как минимум производственная система должна обеспечивать разработку и выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции на основе отечественных технологий.

Вместе с тем открытыми остаются вопросы о составе производственной системы и соотношении с другими системами предприятия, о ее границах и охвате стадий жизненного цикла изделий и материалов (ЖЦ), интеграции с аналогичными системами контрагентов и другие. Авторская точка зрения на способы решения этих вопросов составляет предмет настоящего исследования.

Основная часть

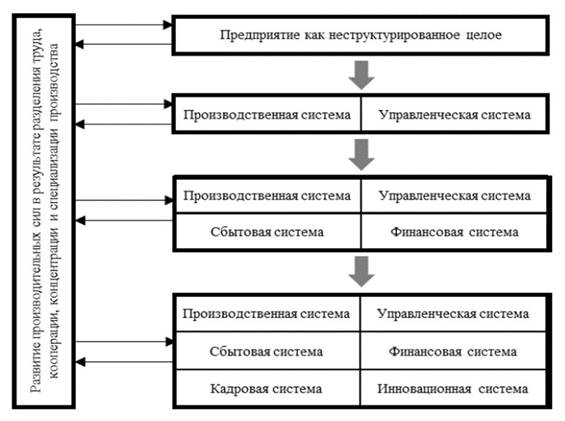

Профессор В.Г. Алиев, раскрывая понятие явления «гомеостазиса» отмечает, что «организация, будучи целостным системным образованием, обладает … свойством устойчивости, т.е. всегда стремится к восстановлению нарушенного равновесия, компенсируя возникающие под влиянием внешних факторов изменения… и выделяет в организациях различного уровня управляющую (субъект) и управляемую (производственная система) части (объект) в системе взаимосвязей между ними» [15, с. 36-37] – рисунок 1.

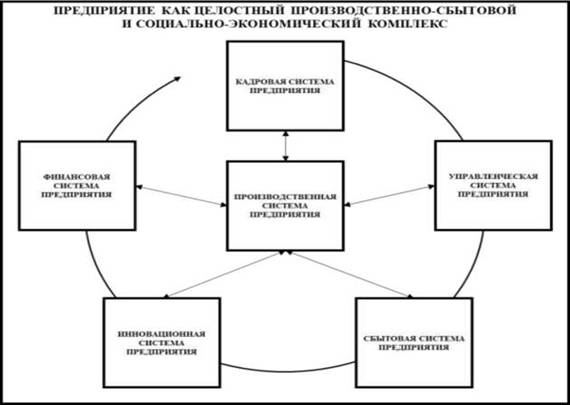

Анализу влияния производственных систем на инновации посвящено исследование теоретических аспектов функционального анализа предприятий, в котором этапы развития основных систем предприятия, как материализация их ключевых функций, могут быть показаны в виде схемы на рисунке 2. В своей статье авторы, рассматривая различные позиции, представленные в научной литературе по данной проблематике, разделяют категории «предприятие как производственная система» и «производственная система предприятия», устанавливая ключевым критерием уровень целого, как объекта анализа [11]. Рассмотрение в его качестве производственного комплекса хозяйствующего субъекта, позволяет применять понятие «производственная система предприятия» в смысловых границах его определяющей роли по отношению к другим функциональным блокам, трактуя предприятие, «как целостный производственно-сбытовой и социально-экономический комплекс» [11] – рисунок 3.

Рисунок 1. Управляющая и управляемая системы организации [15, с. 37]

Рисунок 2. Этапы формирования основных систем предприятия

как материализация их ключевых функций [11, с. 3032]

Рисунок 3. Производственная система в структуре предприятия

[11, с. 3033]

В национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 6385-2007 термин «производственная система» определяется, как «система, включающая одного и более работников и производственное оборудование, работающих совместно для выполнения производственных функций в определенном рабочем пространстве, в рабочей среде, в условиях, определяемых производственными заданиями». [2] В данном случае узость смысловых границ рассматриваемого понятия обусловлена его происхождением, вызванным переводом с английского исходного словосочетания “work system”, тяготеющего по мнению автора скорее к дефиниции – «система организации работы производственного персонала», что характеризует ограниченный характер границ определения данной категории и поэтому может соотноситься с задачами настоящего исследования лишь в указанной части.

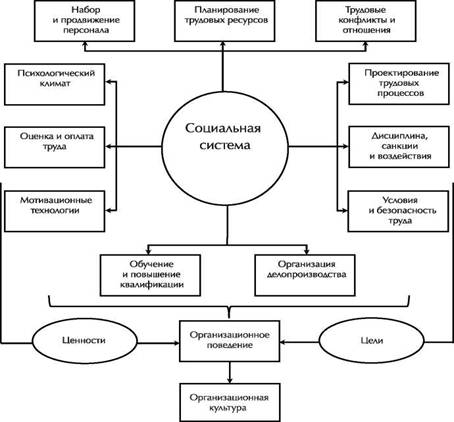

Наиболее адекватно содержание и взаимосвязи категории системы управления в контексте её влияния на устойчивость промышленных предприятий рассмотрены в работах А. Остервальдера и Ив. Пинье [10], а также А.Д. Бобрышева [1] и его последователей (О.Е. Гудковой [5-6], М.Г. Витушкиной [3] и других). Так в работе [1] обоснована актуальность модернизации организационного механизма деятельности организаций промышленности для обеспечения их устойчивости в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды и, в целом, условий обеспечения импортонезависимости страны. При этом система управления организации промышленности представлена как совокупность трех подсистем: производственной, социальной и подсистемы управления. Структура взаимосвязей задач, решаемых в производственной деятельности организации промышленности представлена графом, отображенным на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура задач, решаемых производственной

подсистемой предприятия [1, с. 93]

Задачи, решаемые в рамках функционирования социальной подсистемы, представлены графом, отображённым на рисунке 5.

Рисунок 5. Задачи, решаемые социальной подсистемой [1, с. 94]

Данный подход соотносится с подходами к построению систем менеджмента, регламентированных, как в документах национальной стандартизации, [3] так и в документах по стандартизации оборонной продукции [4] и представляется весьма перспективным для применения в практической плоскости.

В его развитие и с учетом представленной структуры решаемых задач при исследовании современных путей развития производственных систем предприятий О.Е. Гудкова характеризует производственную подсистему следующим образом. «Производственная подсистема предприятия представляет собой целесообразно организованную взаимосвязанную совокупность материально-технических средств, технологических и бизнес-процессов, которая во взаимодействии с социальной подсистемой и под контролем управляющей подсистемы обеспечивает создание и доставку ценности потребителю» [5, c. 40] и иллюстрирует взаимосвязи подсистем управления предприятием схемой, приведенной на рисунке 6.

Рисунок 6. Взаимодействие в системе управлении предприятием [5, с. 181]

В данной постановке понятие производственной подсистемы обобщенно представляет собой элемент, как простейшую часть в системе управления предприятием, и не в полной мере отображающую взаимосвязи процессов предприятий по кооперации поставщиков изготовителя конечного изделия, а также зависимости функционального деления состава элементов данной категории от содержания работ, выполняемых на различных стадиях ЖЦ и процессов последовательного изменения состояния изделий (материалов), как это определено в ГОСТ РВ 0015-004-2020. [5] Подобное представление производственной системы (ПС) организации промышленности может быть с успехом использовано при исследовании относительно «простых» предприятий с ограниченной кооперацией, что не характерно для современной высокотехнологичной промышленности, включая отрасли оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для последних более уместно будет рассматривать ПС как симбиоз элементов производственных систем поставщиков и потребителей-головных исполнителей гособоронзаказа.

О.В. Бондарская, рассматривая вопросы взаимосвязей категории устойчивого развития увязывает категорию производственные системы с принципами методологии развития промышленной кооперации: «… участник кооперации выполняет одинаковые операции в нескольких производственных циклах, занимая устойчивое место в производственной системе; участие в совместном решении задач предполагает кооперацию подразделений и работников внутри своей производственной подсистемы…» [2], а также отмечает важность кооперации участников в рамках производственной системы: «Выявлено, что кооперация участников в рамках производственной системы имеет ряд важных свойств, отличающих данную форму взаимодействия от других возможных форм взаимодействия промышленных предприятий: 1) деятельное участие; 2) длительность производственных связей; 3) устойчивость роли в производственном процессе; 4) кооперация коопераций; 5) организационный каркас; 6) масштаб решаемой задачи» [2]. В данном подходе ключевым критерием уровня целого, как объекта анализа, рассматривается производственная система, представляющая собой совокупность производственных подсистем участников кооперации, увязывая в рамках стадии ЖЦ «Производство» процессы данных подсистем «по горизонтали» с процессами управления кооперацией «по вертикали», что соотносится с задачами данного исследования. Вместе с тем в исследовании О.В. Бондарской не рассмотрены зависимости состава элементов производственной системы от содержания работ, выполняемых на различных стадиях ЖЦ и процессов последовательного изменения состояния изделий (материалов).

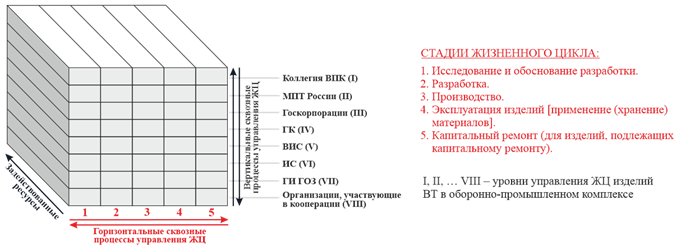

В силу особого характера регулирования отношений в области государственного оборонного заказа [6] характер ролевой функции и контролируемые параметры управляемой производственной системы в системе управления организации ОПК имеют свои особенности и, в общем случае, определяются с учетом типового содержания работ, выполняемых на различных стадиях ЖЦ и процессов последовательного изменения состояния изделий (материалов). Исходя из этой логики параметры управляемой производственной системы организации ОПК могут соотноситься, как с выделенным в отдельное направление деятельности этапом вида работ на отдельной стадии жизненного цикла, так и с работами, охватывающими несколько этапов и стадий ЖЦ. Следовательно, взаимосвязи процессов управления ЖЦ в управлении производственными системами организации ОПК могут охватывать функциональные категории, соотносящиеся с типовым содержанием работ, выполняемых на стадиях ЖЦ, и процессами последовательного изменения состояния изделий (материалов): исследование и обоснование разработки, разработка, производство, эксплуатация изделий (применение (хранение) материалов), а также их капитальный ремонт.

Анализ научных трудов в области теории организации и теории организации производства применительно к рассмотрению границ понятия «производственная система» показывает, что одним из ключевых объектов исследования в данной области является производственный процесс. Обобщенно и с учетом положений межгосударственных стандартов ГОСТ 3.1109 и ГОСТ 14.004, а также национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9000 [7] производственный процесс представляет собой совокупность видов деятельности, направленной на получение результата, в том числе, с привлечением персонала и использованием предметов и орудий труда, когда происходит изменение состояния или свойств изделий, или материалов.

Понятия «сквозной процесс», «сквозной производственный процесс» и «сквозной бизнес-процесс» находятся в фокусе научных дискуссий и практических исследований экономических и технических направлений. Так А.Н. Головина, В.Ж. Дубровский и А.А. Пешкова в своей статье [4] рассматривают понятие «производственный процесс», как «процесс производства» в качестве элемента декомпозиции «сквозного производственного процесса», охватывающего все стадии ЖЦ, за исключением маркетинговых исследований (применительно к гражданским отраслям промышленности). Отличительной особенностью данного подхода по мнению его авторов является охват сквозным производственным процессом всех отраслей промышленности и видов деятельности. Вместе с тем, дискуссионной представляется позиция авторов о выделении цифровой подготовки производства в отдельную стадию ЖЦ и неполный охват сквозным производственным процессом всех стадий ЖЦ.

В национальном стандарте ГОСТ Р 53633.0-2009 «сквозной процесс» процесс (англ. – “end-to-end process flow”), определён, как «совокупность всех подпроцессов, действий и порядок их следования, которые необходимы для достижения целей выполнения процесса». [8] В данном документе национальной стандартизации указанные процессы сгруппированы по вертикальным и горизонтальным группам, каждая из которых в свою очередь классифицирована по функциональным характеристикам и взаимоувязанным уровням функционального взаимодействия. [9] Данный подход в целом достаточно адекватно соотносится с целями настоящего исследования.

В.А. Гончаров в ходе исследования задач повышения эффективности механизмов устойчивого развития холдинговой компании АО «Концерн «Уралвагонзавод» с применением цифровых технологий отмечает схожие по физическому смыслу и отличающиеся границами функциональных ролей понятия, где «сквозной бизнес-процесс» воспринимается проходящим сквозь совокупность процессов организации кросс-функциональным процессом. [10] Предлагаемая в данном исследовании концепция понятия «сквозной процесс» представляет собой эволюционное развитие данного понятия по отношению к подходам, нормативно закреплённым в ГОСТ Р 53633.0-2009.

Категории «сквозной производственный процесс», «горизонтальный сквозной процесс» и «вертикальный сквозной процесс» соотносятся с понятием сквозного управления жизненным циклом продукции, концепции которого обсуждаются в ходе научных дискуссий, прежде всего, в области информационных технологий, участниками которых выступали Г.А. Ларюхин, С.А. Овчинников и В.Ф. Шпилевой [17], Г.А. Ржевский и П.О. Скобелев [13], А.Г. Подольский, А.В. Бабкин и А.А. Родин [12] и многие другие.

Функционирование процессов производственных систем организаций, взаимодействующих на различных стадиях ЖЦ, обуславливает целесообразность расширения границ функциональности сквозных процессов управления жизненным циклом за пределы системы управления одним предприятием, определив сквозное управление жизненным циклом, как совокупность взаимосвязанных вертикальных и горизонтальных сквозных процессов управления ЖЦ, обеспечивающая реализацию традиционно применяемых циклов управления. [11] В этой логике границы функциональности вертикального сквозного процесса управления ЖЦ могут быть распространены на реализацию взаимосвязей, установленных указанным циклом управления между уровнями управления, как в организации ОПК, так и между уровнями в иерархии управления ОПК, а функциональные границы горизонтального сквозного процесса управления ЖЦ на реализацию взаимосвязей, установленных указанным циклом управления между входами и выходами процессов последовательного изменения состояния изделия (материалов) в ходе работ, выполняемых в организациях ОПК, осуществляющих деятельность на различных стадиях ЖЦ. При этом взаимодействие вертикальных и горизонтальных сквозных процессов управления ЖЦ и их взаимосвязи с задействованными ресурсами в механизмах устойчивого развития организаций ОПК наглядно иллюстрирует объемно-пространственное представление сквозного управления жизненным циклом оборонной продукции по стадиям ЖЦ, изображенного на рисунке 7.

Рисунок 7. Взаимодействие вертикальных и горизонтальных сквозных процессов управления ЖЦ и его взаимосвязи с задействованными ресурсами

(составлен автором)

Данная иллюстрация дает обобщенное представление о взаимосвязях управляющих воздействий групп горизонтальных сквозных процессов, функционирующих, как в системе управления предприятием, так и между производственными системами организаций, осуществляющих деятельность на других стадиях ЖЦ, с вертикальными уровнями управления, функционирующими внутри организации, а также с уровнями управления, выходящими за пределы предприятий и интегрированных структур. Например, при взаимодействии производственных систем поставщиков по межведомственной кооперации или реализации управляющих воздействий, поступающих с вышестоящего уровня управления (головного исполнителя ГОЗ, ВИС, ГК, Минпромторга России и Коллегии Военно-промышленной комиссии), а также реализации обратных связей, повышающих эффективность принятия Минпромторгом России, ГК Ростех, ГК Росатом и ГК Роскосмос решений о реализации механизмов государственного регулирования отношений в области ГОЗ в рамках закрепленных полномочий.

С учетом результатов анализа исследованных материалов и применительно к решению научной задачи исследования в таблице 1 представлены определения основных понятий в области сквозного управления ЖЦ, синтезирующих ключевые аспекты рассмотренных концепций в данной области.

Таблица 1. Определения основных понятий сквозного управления ЖЦ

(составлена автором)

|

№ п/п

|

Понятие

|

Определение

|

|

1

|

Сквозной

процесс (сквозной процесс управления жизненным циклом)

|

Совокупность

подпроцессов, действий и порядок их следования, которые необходимы для достижения

целей выполнения процесса [12]

|

|

2

|

Вертикальный

сквозной процесс управления жизненным циклом изделий (материалов)

|

Сквозной процесс

(см. п.1 таблицы 1), предусматривающий реализацию взаимосвязей, установленных

циклом управления между уровнями управления

|

|

3

|

Горизонтальный

сквозной процесс управления жизненным циклом

|

Сквозной процесс

(см. п.1 таблицы 1), предусматривающий реализацию взаимосвязей, установленных

циклом управления (например, PDCA) между входами и выходами

процессов последовательного изменения состояния изделий и/или материалов

|

Наложение представленного взаимодействия сквозных процессов управления ЖЦ на функциональное деление производственной системы с учетом определений вышеуказанных понятий, представленных в таблице 1, обоснованно позволяет определить производственную систему, как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов организационного строения предприятия, обеспечивающая сквозное управление жизненным циклом изделий (материалов) для создания и доставки ценности потребителю в следующих расширенных границах:

˗ производственная система соотносится со всеми аспектами деятельности предприятия, включая производственный менеджмент, менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент персонала, менеджмент бережливого производства, финансовый менеджмент и т. д.;

˗ достижение целей предприятия обеспечивается выполнением задач производственной системы при следовании разработанным для нее принципам путем выполнения требований, установленных в отношении ее структурных элементов.

˗ состав структурных элементов производственной системы определяется с учетом содержания работ, выполняемых на стадиях жизненного цикла изделий (материалов), отражающих характерные особенности, присущие указанным стадиям.

Данная авторская дефиниция и отображенная на рисунке 7 интерпретация взаимодействия вертикальных и горизонтальных сквозных процессов управления ЖЦ в определениях основных понятий, указанных в таблице 1 и их взаимосвязей с задействованными ресурсами увязывает и развивает подход, предложенный в работе [9], позволяя учесть взаимосвязи основных подсистем предприятия, а также по-новому переосмыслить функциональные границы категориального деления в управлении производственной системой организации ОПК с учетом стадии ЖЦ.

Заключение

Проведенное исследование позволяет трактовать производственную систему высокотехнологичного оборонного предприятия как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов организационного строения предприятия, обеспечивающая сквозное управление жизненным циклом изделий (материалов) для создания и доставки ценности потребителю. Для большинства высокотехнологичных оборонных предприятий границы ПС должны быть расширены за счет взаимодействия элементов ПС контрагентов и головных исполнителей. В составе взаимосвязей элементов ПС целесообразно учитывать также взаимосвязи элементов производственных систем всех участников жизненного цикла изделий, включая помимо изготовления данных изделий обоснование их разработки, разработку и эксплуатацию, а также техническое обслуживание, восстановление и утилизацию.

[1] О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. – Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ, п. 14.

[2] ГОСТ Р ИСО 6385-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика. Применение эргономических принципов при проектировании производственных систем» (дата введения 01.06.2008).

[3] ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

[4] ГОСТ РВ 0015-002-2020 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования».

[5] ГОСТ РВ 0015-004-2020 Государственный военный стандарт. Система разработки и постановки на производство военной техники. Стадии жизненного цикла изделий и материалов, с. 23-40.

[6] О государственном оборонном заказе. – Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 22.07.2024); О стандартизации в Российской Федерации– Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ (Ст. 5) (ред. от 30.12.2020); О техническом регулировании– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (Ст. 5) (ред. от 21.11.2022).

[7] ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (дата введения 01.11.2015); ГОСТ 3.1109–82; Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий (дата введения 01.01.1983), ст. 1.), п. 3.4.1; ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства Термины и определения основных понятий (дата введения 07.01.1983), ст. 43.

[8] ГОСТ Р 53633.0-2009 Информационные технологии. Сеть управления электросвязью. Расширенная схема деятельности организации связи (eTOM). Общая структура бизнес-процессов. - Утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 979-ст., первый, второй и третий абзацы ст. 1, п. 2.17.

[9] ГОСТ Р 53633.0-2009 Информационные технологии. Сеть управления электросвязью. Расширенная схема деятельности организации связи (eTOM). Общая структура бизнес-процессов. - Утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 979-ст., ст. 4 и ст. 5.

[10] Гончаров В.А. Управление сквозными процессами в холдинговых структурах. Презентация. URL: https://repin.guru/wp-content/uploads/2021/02/Skvoznye-protsessy-konf-210219_Goncharov_Itog.pdf (дата обращения - 16.12.2024).

[11] Например, цикл Деминга – PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act» – планирование-действие-проверка-корректировка) - итеративный метод принятия решения, используемый в управлении качеством, или метод жизненного цикла проекта; DMAIC (англ. define - measure - analyze - improve - control, или «определяй - измеряй - анализируй - совершенствуй -проверяй»); процедура, состоящая из пяти этапов, через которые проходит каждый проект, в случае применения концепции 6 Сигм.

[12] ГОСТ Р 53633.0-2009 Информационные технологии. Сеть управления электросвязью. Расширенная схема деятельности организации связи (eTOM). Общая структура бизнес-процессов. - Утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 979-ст., первый, второй и третий абзацы ст. 1, п. 2.17.

Источники:

2. Бондарская О.В. Методология формирования механизма устойчивого развития промышленной кооперации при производстве наукоемкой продукции. / Диссертация … доктора экономических наук. - М., 2024. – 344 c.

3. Витушкина М.Г. Развитие механизма мониторинга устойчивости предприятий с длительным производственным циклом (на примере судостроительной промышленности). / Автореферат диссертации … кандидата экономических наук: 08.00.05. - М., 2020. – 28 c.

4. Головина А.Н., Дубровский В.Ж., Пешкова А.А. Современная организация производства: эволюция научных принципов и подходов // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 6(50). – c. 152-156.

5. Гудкова О.Е. Методология сохранения и развития экономического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса на основе реформирования их производственных подсистем. / Диссертация … доктора экономических наук: 08.00.05. - М., 2022. – 352 c.

6. Гудкова О.Е. Технологии обеспечения диверсификации предприятий как способа сохранения потенциала оборонно-промышленного комплекса. - М.; Берлин.: Директ-Медиа, 2020. – 222 c.

7. Казинцев А.В. Технология развития производственной системы: Повышение эффективности бизнеса по методике Lean Six Sigma. - М.: Альпина ПРО, 2024. – 504 c.

8. Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. / Перевод с английского. - М.: Альпина Паблишер, 2022. – 478 c.

9. Обозов С.А. В поисках идеального потока. История Производственной системы Росатома. - М.: Автор, 2024. – 375 c.

10. Остервальдер А., Пинье Ив. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. / Перевод с английского. - М.: Альпина Паблишер, 2020. – 288 c.

11. Павлов Е.О., Монахов В.А. Производственные системы: теоретические аспекты функционального анализа и перспективы инновационного развития // Российское предпринимательство. – 2018. – № 1. – c. 3029-3040. – doi: 10.18334/rp.19.10.39506.

12. Подольский А.Г., Бабкин А.В., Родин А.А. Методические подходы к формированию стоимостных и временных параметров жизненного цикла высокотехнологичной продукции военного назначения // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 3. – c. 1347-1364. – doi: 10.18334/vinec.10.3.110599.

13. Ржевский Г.А., Скобелев П.О. Как управлять сложными системами. Мультиагентные технологии для создания интеллектуальных систем управления предприятиями. - Самара: ООО «Офорт», 2015. – 290 c.

14. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства. / Монография. - М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. – 298 c.

15. Алиев В.Г. и др. Теория организации. / Учебник для вузов– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 431 c.

16. Уилер Д. Понимание вариабельности как ключ к устранению организационного хаоса. - М.: Lean Institute Russia, 2020. – 192 c.

17. Ларюхин В.Б., Овчинников С.А., Скобелев П.О., Шпилевой В.Ф. Управление процессами и ресурсами в системе полного жизненного цикла вооружения и военной техники на основе цифровой экосистемы адаптивного менеджмента // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 3. – c. 1259-1274. – doi: 10.18334/vinec.10.3.110620.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 06:21:40

Download PDF | Downloads: 19

Defining the concept of the defense plant's production system

Mikhaylovskiy V.V.Journal paper

High-tech Enterprises Economy

Volume 6, Number 2 (April-June 2025)

Abstract:

The variety of interpretations of the concept of a company's production system, along with the availability of interesting ideas and opinions, makes it difficult to develop informed solutions in the framework of research on the economics of industry and the corporate sustainability to ensure Russia's technological sovereignty.

The article presents the author's point of view on the composition of the production system and its relationship with other company systems, on the limitations of the concept and coverage of the stages of the product life cycle, integration with similar systems of counterparties, etc.

The conducted research allows to interpret the production system of a high-tech company as a set of interrelated and interacting structural elements of the company's organizational structure, providing end-to-end life cycle management of products and materials to create and deliver value to the consumer. For most high-tech companies, its limitations should be expanded through the interaction of elements of the production systems of contractors and lead contractors. As part of production systems, it is also advisable to take into account the elements of production systems other than production, participants in the product lifecycle, including their operation, restoration and disposal.

Keywords: production system, management system, social system, product lifecycle, end-to-end process

JEL-classification: I38, I30, D91

References:

Aliev V.G. i dr. (2003). Theory of organization M.: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika».

Bobryshev A.D. (2011). Modernization of the organizational mechanism for creation of steady production company Moscow: Ekspo-Media-Press.

Bondarskaya O.V. (2024). Methodology for the formation of a mechanism for the sustainable development of industrial cooperation in the production of high-tech products M..

Golovina A.N., Dubrovskiy V.Zh., Peshkova A.A. (2023). Modern organization of production: the evolution of scientific principles and approaches. Natural-humanitarian research. (6(50)). 152-156.

Gudkova O.E. (2020). Technologies for enterprise diversification as a way to preserve the potential of the military-industrial complex M.; Berlin: Direkt-Media.

Gudkova O.E. (2022). Methodology of preserving and developing the economic potential of enterprises of the military-industrial complex based on the reform of their production subsystems M..

Kazintsev A.V. (2024). Production system Development Technology: Improving business efficiency using the Lean Six Sigma methodology M.: Alpina PRO.

Laryukhin V.B., Ovchinnikov S.A., Skobelev P.O., Shpilevoy V.F. (2020). Managing processes and resources in the full life cycle of weapons and military equipment based on the digital ecosystem of adaptive management. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (3). 1259-1274. doi: 10.18334/vinec.10.3.110620.

Layker Dzh. (2022). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer M.: Alpina Pablisher.

Obozov S.A. (2024). In search of the perfect flow. History of the Rosatom Production System M.: Avtor.

Ostervalder A., Pine Iv. (2020). Building business models. The board book of the strategist and innovator M.: Alpina Pablisher.

Pavlov E.O., Monakhov V.A. (2018). Production systems: methodology of functional analysis and prospects for innovative growth. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (1). 3029-3040. doi: 10.18334/rp.19.10.39506.

Podolskiy A.G., Babkin A.V., Rodin A.A. (2020). Methodological approaches to the cost and time parameters of the life cycle of high-tech military goods. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (3). 1347-1364. doi: 10.18334/vinec.10.3.110599.

Rzhevskiy G.A., Skobelev P.O. (2015). How to manage complex systems. Multi-agent technologies for creating intelligent enterprise management systems Samara: OOO «Ofort».

Singo S. (2006). The study of Toyota's production system from the point of view of production organization M.: Institut kompleksnyh strategicheskikh issledovaniy.

Uiler D. (2020). Understanding variability as the key to eliminating organizational chaos M.: Lean Institute Russia.

Vitushkina M.G. (2020). Development of a mechanism for monitoring the sustainability of enterprises with a long production cycle (on the example of the shipbuilding industry) M..