Перспективы развития российской экономики в условиях геополитической нестабильности

Сильвестров С.Н., Лев М.Ю.1![]()

1 Институт экономики Российской Академии Наук, Сектор экономической безопасности, ,

Скачать PDF | Загрузок: 40

Статья в журнале

Экономическая безопасность (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 8, Номер 4 (Апрель 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82749577

Аннотация:

В работе представлено исследование перспектив развития экономики России в условиях геополитической нестабильности, проявляющейся в спектре и интенсивности множественных рисков и угроз национальной (экономической) безопасности. Изложены основные точки зрения ученых, экспертов, ведущих научных и университетских учреждений по финансово-экономическим проблемам, обусловленные действиями антироссийских санкций.

Мероприятие прошло в формате круглого стола, что позволило участникам обменяться мнениями и обсудить наиболее важные текущие экономические события. В выступлениях спикеров были затронуты такие темы, как государственное управление, финансовый суверенитет, критерии экономической безопасности, ценовая и денежно-кредитная политика, тенденции в области образования и кадрового потенциала, а также национальная безопасность в сфере экспорта и импорта.

Значимость мероприятия заключается в том, что были подробно рассмотрены наиболее актуальные проблемы современного периода и предложены комплексные меры по их преодолению, которые могут быть использованы в законодательных инициативах и реализованы исполнительными органами государственной власти.

Ключевые слова: стратегическое развитие и управление, экономический суверенитет (технологический), национальная безопасность (финансовая, экономическая), геополитическая нестабильность, санкции

Финансирование:

Статья подготовлена в соответствии с темой государственного задания «Изменение институциональных основ экономической безопасности Российской Федерации в новых условиях».

JEL-классификация: F52;G17;E5

В Москве 27 ноября 2024 г. в рамках IX Международного форума «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» состоялся круглый стол «Глобальные вызовы: стратегии развития российской экономики», организованный Финансовым университетом при Правительстве РФ и Институтом экономики РАН. На мероприятии с докладами выступили ученые ведущих научных организаций и российских вузов: Института экономики РАН; Финансового университета при Правительстве РФ; Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова; Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

Материалы научного мероприятия. В своем вступительном слове, директор Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета, член Научного Совета Безопасности РФ, д.э.н., профессор Сергей Николаевич Сильвестров раскрыл цель и обозначил основной вектор работы круглого стола: «Собравшиеся участники круглого стола не имеют прямого отношения к теме государственного управления стратегическим развитием, поскольку обладают различными научными интересами. В этой связи будет познавательно услышать фрагментарные направления экономической активности, чтобы иметь более широкое представление о событиях, происходящих в экономике и финансах.

Сегодня будут заслушаны доклады с темами, имеющие ключевые направления для дальнейшего развития экономики страны: ценообразование; эффективность экономического развития; стратегическое планирование; финансовые контуры хозяйственной системы. Поэтому хорошо, что нам удалось организовать это мероприятие и послушать друг друга, так как пребывание в условиях высокой степени неопределенности приводит ко многим открытиям, которые могут получить практическое применение. Хотелось бы услышать новые предложения, чтобы перейти от адаптации к прорыву, к развитию. Для достижения стратегического развития и управления, несмотря на наличие Закона о стратегическом планировании [2] с 2014 г., достаточно сложно перейти от модели открытой экономики к политике финансовой стабилизации. В российских условиях срабатывает механизм краткосрочного планирования, который предполагает изменение планов на будущее в соответствии с непредсказуемыми условиями, и это констатируется принятием вызовов.

Согласно политико-философской концепции, существует понятие полноты исторического времени. В российском обществе относительно этого процесса происходит следующее: в потоке сегодняшних событий мы теряемся, а потому не можем определить, идентифицировать свое местоположение. Мы либо действуем в прошлом, либо находимся в состоянии прострации, так как продолжительный период времени не имеем перспективных проектов. На протяжении тридцати лет мы адаптировались к условиям, происходящих независимо от нас, интегрируясь в систему, к которой мы не были готовы ни фактически, ни с учётом наших технологических знаний.

Соответственно, текущие обстоятельства сложились также не зависимо от нашей воли, что заставляет нас вернуться к самим себе. В таких условиях, конечно, следует определиться с тем ради чего мы существуем, чтобы понять связь времен и куда нам двигаться и как. Все это происходит экстремально беспорядочным образом, поэтому, собираясь на подобных мероприятиях, мы как кусочки пазла, будем пытаться прояснить для себя очевидную картину с помощью отдельных фрагментов.

По завершению вступительного слова, С.Н. Сильвестров пригласил выступить Андрея Евгеньевича Городецкого – руководителя научного направления «Институты и системы управления экономикой» Института экономики РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора, члена секции по проблемам экономической и социальной безопасности Научного совета при Совете Безопасности РФ.

Городецкий А.Е. отметил, что в экономической сфере существует множество пересекающихся тем. Вызовы и угрозы, возникающие в переходной экономике связаны со сменой старого миропорядка на новый. При этом целый набор достаточно устойчивых рисков коррелирует как с внешней, так и с внутренней средой [6]. Но есть и то, что сегодня называется трансформационным поворотом. Это когда мы говорим о том, что будет дальше: инерционное продолжение реформ или прорыв. Мне кажется, что сейчас мы должны ставить вопрос не просто о продолжении реформ в инерционном развитии, а о трансформационном повороте с особым акцентом на роль технологического прорыва [7]. В контексте технологического прорыва принципиальным вопросом для российской экономики становится проблематика экономического суверенитета и его составляющих (технологической, финансовой и т. д.). Долгое время мы считали, что отстаем и нам нужно время, чтобы догнать и приобщиться к научным достижениям развитых стран, игнорируя самое главное – суверенность научного и экономического мышления.

Поэтому реформы системы институтов развития имеют важное значение. Эти институты создавались как некая замена традиционной экономической системы. Считалось, что сама система функционирует в классическом режиме, предполагающем частную собственность на ресурсы, свободную конкуренцию на товарном рынке и свободное ценообразование на продукцию под влиянием спроса и предложения. Между тем, в условиях геополитической нестабильности нужны специальные институты развития и реформы государственного управления госаппарата, системы проектного управления. Также следует ввести новую систему госпрограмм, разработку оптимальных решений единых стандартов инновационных моделей управления, национальных стандартов в области «умного» производства. Сложно сказать, что эти изменения будут соответствовать общемировой тенденции, после того, как государственное управление долгое время освобождалось от давления неэффективной политики и пыталось приблизиться к принципам корпоративного управления с точки зрения рациональности и технологичности.

Однако анализ текущих событий, с одной стороны, выявляет преемственность политического и экономического курса, начатого в 2020 г. В то же время проясняется ситуация относительно завершения предыдущего политического цикла и перехода к следующему. Это завершение 30-и летних либеральных политических реформ, завершение эпохи интеллектуального опустошения, попыток интегрироваться в прозападную глобалистскую систему в качестве «клиента» гегемонии США и дезорганизации в целом. Это начало процесса становления цивилизации, культуры, политики и экономики, сопровождающееся изменением политического и экономического курса страны. Это начало нового цикла, который совпадает с выборами и вступлением в должность Президента России. Это также завершение кризисного цикла, начавшегося с пандемии и сопутствующего ей мирового экономического кризиса, связанного с обострением геополитического противостояния в связи с изменением мирового порядка, глобальной гибридной войной и непосредственным военным конфликтом с Украиной. Система государственного управления претерпевает серьезные изменения, без которых, и в частности без трансформации электоральной власти, не будет дальнейшего прогресса в управлении.

После выступления Городецкого А.Е. было предложено перейти к докладам спикеров.

В докладе на тему «Контуры финансового суверенитета» по которой выступил Сильвестров С.Н. было отмечено, что в результате всех преобразований, произошедших вследствие эпохальных перемен на рубеже 80-90-х гг., монополия, не будем говорить англосаксонская или американская, фактически укрепилась. В действительности это выразилось в инструментальных элементах, на которых строился мировой порядок [28]. Работая над вторым финансовым контуром нашей экономики при участии коллектива НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова, были обнаружены монополии в сфере финансов, а также права. Возникает очевидный вопрос, существующая достаточно жесткая структура, которая как бы там ни говорили, практически ничего не меняет, но, что связано с вызовами и рисками институциональной монополизации глобальной финансовой системы? В первую очередь стоит определить понятие «монополия», а означает она – правила и стандарты, которые устанавливают и поддерживают условия неэквивалентного обмена, ограничения конкуренции и барьеры для выхода на международные рынки.

Усиление роли англо-американских институциональных монополий, доминирующих в мировой экономике и финансах, затрудняет привлечение материальных и финансовых ресурсов с внешних рынков на выгодных условиях и грозит введением санкций за несоблюдение международных норм. Современная глобальная финансовая система продуцирует основные риски, угрозы стабильности и укреплению потенциала российской экономики. ESG - подход [1] к трансформации глобального управления на основе целей устойчивого развития (ЦУР) включает в себя систему ESG управления экологическими, социальными и управленческими рисками на основе соблюдения стандартов экологической, социальной и управленческой ответственности посредством разработки, оценки и мониторинга соответствия международно признанной таксономии всех соответствующих процессов.

Что касается санкций, то по состоянию на август 2024 г. «недружественные» государства ввели против России 22 230 различных санкций, из них 19 535 – после февраля 2022 г. [10]. Все это обостряет проблему обеспечения экономической и национальной безопасности нашей страны. При этом, если прямому воздействию санкций эксперты и практики уделяют достаточно внимания с самого первого дня, то комплексный анализ и оценка последствий «вторичных санкций», – в отношении юридических и физических лиц третьих стран за связи со страной – объектом первичных санкций – до сих пор не проводились. В отличие от прямых санкций их потенциал далеко не исчерпан, а последствия малоисследованы. Но именно они представляют сегодня наибольшую угрозу национальной безопасности, являются одним из новых, изощренных средств ведения гибридных войн и в своей совокупности демонстрируют не контуры санкций, а полную изоляцию [29]. Механизм и сферы их применения постоянно совершенствуются и расширяются по мере обострения геополитического противостояния. Так, по состоянию на июль 2024 г. только со стороны США вторичным санкциям за связи с Россией подверглись 494 компаний из 57 стран мира. И вполне очевидно, что эта тенденция будет только усиливаться.

В этой связи необходимо понимать, какова система штрафов, налагаемых на юридических и физических лиц, и чем она отличается, например, в государствах Европейского союза (ЕС). Так, в четырнадцати государствах максимальный срок лишения свободы составляет от двух до пяти лет, в восьми государствах – от восьми до двенадцати лет. Максимальный штраф, который может быть наложен за нарушение санкций ЕС – будь то уголовное или административное правонарушение – варьируется от 1,2 до 5,0 млн евро. Максимальные штрафы для юридических лиц составляют от 133,0 тыс. до 37,5 млн евро.

В целях нивелирования угроз и вызовов в условиях геополитической нестабильности Сильвестров С.Н. предложил решение следующих задач:

– задача № 1: создание системы мониторинга финансово-экономических угроз РФ, представляющая собой комплекс инструментов для сбора, анализа и оценки внутренней и внешней публичной информации, влияющей на финансово-экономическую безопасность РФ;

– задача № 2: создание инструментов защиты финансовой системы экономики России от деструктивных внешних воздействий, в том числе разработка и реализация механизмов, позволяющих минимизировать риски и угрозы;

– задача № 3: создание инструментов финансово-экономического противодействия внешним угрозам. Комплексная системная реализация предыдущих задач позволит сформировать рейтинги стран и иных институтов, представляющих потенциальную угрозу для РФ, определить критически важные точки воздействия на эти субъекты и создать средства и инструменты превентивного воздействия для пресечения негативного влияния в отношении РФ.

После этого был приглашен заместитель директора НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова – Михаил Александрович Минченков, который выступил с докладом на тему: «Создание инвестиционного (резервного) контура национальной финансовой системы и финансовых инструментов его обращения для генерации «длинных» и «дешевых» инвестиционных ресурсов, а также противодействия вызовам и угрозам российской экономике со стороны коллективного Запада».

По теме «Адаптация российской экономики к санкционному кризису: проблемы и решения» выступил Дмитрий Борисович Кувалин, д.э.н., профессор, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, обозначив широкий спектр проблем, вызванных антироссийскими санкциями на уровне национальной экономики:

– резкое сокращение доступа к передовым технологиям и технике иностранного происхождения;

– уход части стратегических зарубежных инвесторов из отраслей реального сектора;

– резкий рост стоимости импорта;

– потеря части экспортных рынков;

– заморозка примерно половины международных резервов России;

– усиление давления на обменный курс рубля;

– значительное усложнение трансграничных платежей, связанных с удлинением сроков, роста транзакционных издержек, необходимостью постоянно перестраивать платежные технологии и т. п.;

– усложнение транспортировки внешнеторговых грузов: удлинение маршрутов, необходимость создания «теневого флота» и пр.;

– общее увеличение экономической неопределенности, ускорение инфляции;

– обострение дефицита трудовых ресурсов.

Дополнительно к перечисленным, более специфические проблемы сформировались на уровне отраслей и предприятий [19]. В первую очередь это:

– рост стоимости обслуживания раннее закупленной иностранной техники, а также вновь закупаемых машин, комплектующих и сырья;

– удорожание кредитов;

– ускорение роста цен [17].

С некоторыми из этих проблем экономика справляется довольно быстро, например, заменяя их конкурентоспособной продукцией из «дружественных» стран. В то же время, отсутствие доступа к технологическому оборудованию является более острой проблемой, которая, очевидно, будет беспокоить нас еще долгое время. В текущих условиях необходимо продолжить реализацию краткосрочных антикризисных мер: стабилизацию ценовых, курсовых и налоговых факторов [8; 18]. Необходимо усилить отраслевые меры поддержки, направленные на импортозамещение, восстановление высокотехнологичного сектора, а также на устранение диспропорций в пространственном развитии и повышение транспортной связанности территорий.

С докладом на тему: «Макропруденциальная политика как ценовой дестабилизатор финансово-экономической безопасности России» выступил Михаил Юрьевич Лев, к.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, который отметил, что впервые стандарты макропруденциальной политики были разработаны и предложены Международным валютным фондом (IMF), Советом по финансовой стабильности (FSB) и Банком международных расчетов (BIS) в 1998 г., и имплементированы в российское банковское законодательство через пять лет. Для расчетов макропоказателей финансовой устойчивости и макропруденциального анализа стали применяться «макропруденциальные индикаторы» – «показатели финансовой устойчивости». Согласно концепции, представленной в 2022 г., Банк России в своей практике использует три макропруденциальных инструмента: антициклическая надбавка, надбавки к коэффициентам риска и макропруденциальные лимиты.

Представляется, что макропруденциальная политика, реализуемая Банком России на основе решений международных финансовых организаций, спустя двадцать лет требует существенной корректировки в новых условиях [20]. В этой связи необходимо провести критический анализ денежно-кредитной, бюджетной и банковской политик, уделив приоритетное внимание бюджетным параметрам и социальным прогнозам для решения социально-экономических задач с учетом достижения показателей, предусмотренных в 2024 г. майским Указом Президента [1; 21].

Учитывая одно из условий реализации эффективной макропруденциальной политики следует обратить внимание на тот факт, что в случае макроэкономического дисбаланса, наблюдаемого в период санкций, между макропруденциальной и другими политиками возможен конфликт интересов и целей, влияющий на системные риски, которые необходимо учитывать при реализации макропруденциальной политики. Следовательно, требуется фундаментальное понимание её взаимосвязей с бюджетной, денежно-кредитной политиками и прогнозированием социально-экономического развития [15]. Оценка макропруденциальных инструментов (показателей) одна из важнейших задач финансовых регуляторов и один из этапов определения устойчивости и рисков в финансовой системе государства. В этой связи проанализируем показатели экономической безопасности, связанные с финансовой сферой.

Оценка макропруденциальных инструментов (показателей) отражена в таблице 1.

Таблица 1. Оценка макропруденциальных инструментов (показателей)

|

Показатели

|

2022

(отчет)

|

2023

(оценка)

|

2024

|

2025

|

2026

| |||||

|

Закон № 466-ФЗ

|

Законо-проект

|

Δ

к

закону, % |

Закон № 466-ФЗ

|

Законо-проект

|

Δ

к закону, %

|

Законо-

проект |

Δ

к законопроекту на 2025 год, %

| |||

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6=5/4*100

|

7

|

8

|

9=8/7*100

|

10

|

11=10/8*100

|

|

Объем

государственного долга РФ, всего

|

22 819,5

|

29 176,8

|

27 679,0

|

32

502,5

|

117,4

|

29

939,5

|

35

875,8

|

119,8

|

40

088,2

|

111,7

|

|

%%

к ВВП

|

14,9

|

17,6

|

17,3

|

18,1

|

|

17,5

|

18,8

|

|

19,8

|

|

|

в

том числе:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Объем

государственного внутреннего долга РФ

|

18 781,0

|

23 221,5

|

22 804,3

|

26

637,5

|

116,8

|

24

994,0

|

30

159,3

|

120,7

|

34

356,5

|

113,9

|

|

%%

к общему объему

|

82,3

|

79,6

|

82,4

|

82,0

|

|

83,5

|

84,1

|

|

85,7

|

|

|

Объем

государственного внешнего долга РФ

|

4 038,6

|

5 955,3

|

4 874,7

|

5

865,0

|

120,3

|

4

945,5

|

5

716,5

|

115,6

|

5

731,7

|

100,3

|

|

%%

к общему объему

|

17,7

|

20,4

|

17,6

|

18,0

|

|

16,5

|

15,9

|

|

14,3

|

|

В целом, государственный долг РФ остается на уровне, не представляющем серьезной угрозы для экономики страны. Доля невозвратов в общем объеме потребительского и ипотечного кредитования постепенно снижается на протяжении последних нескольких лет. Высокие ставки по ипотеке, которые увеличиваются в результате повышения ключевой ставки, не позволяют должникам быстро реализовать жилье для погашения взятого кредита, и в итоге рынок рефинансирования может быть фактически ликвидирован. При высокой ключевой ставке Банка России к сумме полученного кредита добавляются проценты и дополнительные расходы. По состоянию на октябрь 2024 г. задолженность по предоставленным кредитам составила 19 227 069 млн. руб.

Таким образом, учитывая пороговые критерии показателей, проводимая Банком России ДКП не способствует улучшению ценовой стабильности и не преследует цели повышения благосостояния населения. Эффективность и реализация макропруденциальной политики требуют дальнейших обсуждений и согласования мнений учёных и экспертов. Необходимо найти оптимальный подход к ее реализации, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость финансово-экономической системы России [22; 23].

В следующем докладе на тему: «Система критериев экономической безопасности как новый вектор развития стратегического управления и бюджетирования» Ирина Владимировна Караваева, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, зав. кафедрой экономической теории Института экономики РАН отметила, что судьба России в условиях геополитической нестабильности во многом зависит от последовательного совершенствования применяемых методов стратегического управления и бюджетирования в целях быстрого и эффективного решения задач мобилизационной экономики. Следует признать, что в настоящее время реализация комплекса задач по обеспечению экономической и социально-политической безопасности России как суверенного государства нуждается в пересмотре и улучшении [14].

Основными экономическими инструментами достижения комплекса целей эффективного развития нашей страны в производственно-технологической, социальной, финансовой, внешнеэкономической и других сферах являются федеральный бюджет, прогноз социально-экономического развития, а также государственные национальные программы, реализация которых осуществляется на основе тесного взаимодействия стратегического управления и бюджетирования. Реализация основных целей развития РФ, заявленных в Послании Президента 2024 г. и планах на 2024-2030 гг. [27] объективно должна предусматривать не только определение поэтапной реализации задач экономического, технологического и социального развития России, но и обеспечение интересов национальной безопасности в соответствии с целями гибридного противостояния.

В сложившихся условиях необходимо сформировать рациональное применение соответствующих критериев экономической и социально-политической безопасности, которые будут способствовать достижению целей и задач, заложенных в национальных проектах и государственных программах наиболее эффективными методами. А также разработать алгоритм применения критериев социально-экономической безопасности в системе стратегического управления, прогнозирования и бюджетирования [13].

В заключении своего доклада, Караваева И.В. предложила свою версию алгоритма применения показателей целевых и критических значений социально-экономической безопасности в контексте основных подходов:

– сопоставление данных в разрабатываемых Правительством РФ прогнозах социально-экономического развития, проектах федерального бюджета, национальных программах и долгосрочных стратегиях с утвержденными критериями национальной безопасности [15];

– результаты данных прогнозов, проектов и стратегий должны четко ориентироваться на утвержденные целевые экономические и социальные критерии национальной безопасности [16];

– разработка данных прогнозов и стратегий должна быть сфокусирована на выявление факторов, сдерживающих достижение целевых критериев экономической безопасности и обеспечивать меры, преодолевающие эти негативные факторы;

– логичным завершением данного процесса является формирование в разрабатываемых Правительством РФ прогнозах социально-экономического развития, проектах федерального бюджета, национальных программах и долгосрочных стратегиях специальных разделов, посвященных оценке достижения заложенных в них целевых критериев экономической безопасности.

В докладе на тему: «О целях и объектах стратегического развития РФ в условиях системной агрессии» Сергей Владимирович Казанцев, д.э.н., главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск) отметил, что наличие как локальных, так и глобальных гибридных войн предполагает быть готовым к различным развитиям событий, учитывать все риски, связанные с безопасностью и обороной страны. Возможно, в приграничных регионах при возникновении и (или) усилении внешних угроз следует усиливать централизацию управления, оперативно решать широкий круг вопросов [12].

При разработке любой стратегии обычно начинают с объекта, характеризующего его внутреннее/внешнее состояние, возможности и постепенно переходят к целям. Докладчик предложил 4 основные цели объекта, которые следует учитывать при разработке стратегии:

– экспорт РФ;

– импорт РФ;

– отрасли-локомотивы РФ;

– приграничные субъекты РФ.

Целями первых двух объектов является развитие, третьих и четвертых – это защита от внутренних и внешних угроз. Когда говорят о влияние санкций на внешнею торговлю, то как правило речь идет о том, что бюджет теряет доходы. Но полностью упускается из виду тот факт, что каждое ограничение выпуска продукции из каждой отрасли через цепочки межотраслевых связей влияет на многие другие отрасли. Рассматривая развитие регионов России, докладчик представил первую десятку товаров и услуг по величине падения объёмов валового использованного продукта РФ при сокращении объёмов экспорта на фиксированную величину процентов, которые подверглись наиболее сильному санкционному давлению.

Далее автор предложил рассмотреть отрасли, которые, по его мнению, могли бы привести к развитию других отраслей. Согласно межотраслевому балансу, было рассчитано, что если продукция определенной отрасли увеличивается на x%, то это приводит к увеличению выпуска продукции других отраслей на разные величины, к ним относятся:

– растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях;

– производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

– добыча природных ископаемых;

– разработка компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги;

– производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

При этом, отрасли-локомотивы сильно зависят от внешней торговли из-за их ориентации на мировой рынок, так как развитие отечественного производства связано с внешнеэкономической деятельностью.

Анализируя экономику приграничных субъектов России, докладчик пришел к выводу, что с точки зрения геостратегического развития 39 из 44 являются территориями опережающего социально-экономического развития, и только – 3, из общего числа (28) в России. Таким образом, данные показатели следует взять за основу разработки стратегии развития внешней торговли и стратегии развития, в первую очередь, приграничных регионов [11].

По мнению автора доклада, критически важно:

– защищать и устранять слабые места приграничных субъектов РФ;

– разрабатывать и по мере необходимости актуализировать специальные программы по развитию приграничных районов, созданию глубоко эшелонированной обороны от вооруженного нападения на суше, воде и в воздухе, а также обеспечению логистики;

– иметь планы действий по предупреждению появления новых агрессивных субъектов на границах страны и проведению подготовительных и неотложных мероприятий в приграничных регионах на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

С докладом на тему: «ESG – повестка: стратегия развития социальной защиты населения Казахстана» выступила Гульмира Анатольевна Насырова, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела экономических измерений и статистики, РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», (Астана, Республика Казахстан). Было отмечено, что вопросы социальной защиты населения являются элементом стратегии развития и относятся к социально-экономической безопасности. С 1 января 2025 г. финансовый рынок Казахстана будет обязан предоставлять отчетность ESG, и все финансовые организации должны будут адаптироваться к этому в течение следующих пяти лет. Однако, рост динамики травматизма за период с 2020 по 2022 гг., составляющий 2%, является поводом для беспокойства при корректировке кредитного портфеля в пользу ESG-ориентированных компаний. Тенденции роста численности пострадавших при несчастных случаях отмечаются в отраслях: горнодобывающей, обрабатывающей, строительной и сельском хозяйстве [26]. В целях оптимизации рисков и развития системы социальной защиты населения докладчиком предложено:

– повысить эффективность и адресность социальной помощи, что позволит перераспределять ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан;

– имплементировать искусственный интеллект в целях предоставления населению прозрачных и доступных социальных услуг;

– разработать систему целевых индикаторов экологической безопасности труда в контексте системы управления охраны труда для реализации целей идеологии «зеленых рабочих мест»;

– ESG необходимо интегрировать в повседневные бизнес-процессы.

С докладом на тему: «Проблемы системы образования в России при формировании кадровых ресурсов экономики» выступил Сергей Николаевич Митяков, д.физ.-мат.н., профессор, директор Института экономики и управления Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е, Алексеева. Выступающий отметил, что для проведения экономических реформ в России необходимо наличие ресурсов, и прежде всего, кадрового потенциала. «Кадровая безопасность – это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются и контролируются условия, необходимые для развития человеческого капитала» [24]. Представив общую структуру своего выступления, Митяков С.Н. рассказал об основных трудностях, которые возникают на различных этапах образовательного процесса в нашей стране.

1. Проблемы школьного образования:

– недостаток ресурсов;

– низкое качество преподавания;

– проблемы социально-экономической справедливости;

– проблемы взаимодействия социума и школы'

– фокус на тестировании и оценке;

– отставание от технологического развития.

По завершению школьного образования, рост числа абитуриентов, сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике, вполне объясним в связи с ростом спроса на IT-специальности. Вместе с тем, вызывает серьезные опасения существенное снижение числа школьников, выбравших ЕГЭ по физике, что объясняется нехваткой в школах грамотных учителей физики. Кроме того, результаты ЕГЭ по физике, как правило, скромнее, чем по обществознанию, а Министерство образования премирует школы на основе среднего балла ЕГЭ. При этом снижение спроса на физику является одной из угроз кадровой безопасности, учитывая необходимость обновления научных и конструкторских кадров в высокотехнологичных отраслях экономики.

2. Проблемы университетского образования:

– недостаток ресурсов; в вузах, как и в школах, наблюдаться нехватка учебно-методических материалов, отсутствие современных технологий и оборудования, ограниченность финансовых ресурсов для проведения дополнительных мероприятий и т.д. Многие вузы сталкиваются с проблемой нехватки преподавателей по отдельным предметам;

– низкое качество преподавания может быть следствием слабой подготовки преподавательского состава, недостаточной мотивации преподавателей или отсутствия необходимых навыков и знаний. Низкое качество преподавания может негативно сказываться на успеваемости и мотивации студентов [9];

– резкая дифференциация университетов, проводимая Министерством науки и высшего образования политика направлена на ликвидацию слабых университетов. С одной стороны, это оправдано, поскольку рост числа вузов приводит к практическому отсутствию конкурса на поступление по большинству направлений обучения. С другой стороны, оставшиеся средние и слабые вузы практически не получают дополнительной финансовой поддержки государства. Это приводит к двум указанным выше проблемам;

– снижение престижности инженерного образования, например, если выделить отдельно IT-отрасль, спрос на специалистов которой постепенно достигает насыщения, то по отдельным направлениям технического образования есть существенные проблемы. По мнению докладчика, это – одна из ключевых угроз, которые препятствуют созданию новой модели экономики в России и достижения технологического суверенитета;

– снижение спроса на научных исследователей; без фундаментальной науки процесс развития страны не возможен. Не менее важны и прикладные исследования, которые, хотя и увеличились в системе высшего образования, однако не привели пока к качественному скачку. Практически провалилась программа создания при вузах малых инновационных предприятий. Не достаточно эффективно создаются в университетах по рекомендациям Минобрнауки специальные подразделения по выпуску инновационной продукции [25];

– слабое развитие в вузах инновационной деятельности; предпринимательство рассматривается как второстепенный вид деятельности, системная работа в данном направлении отсутствует;

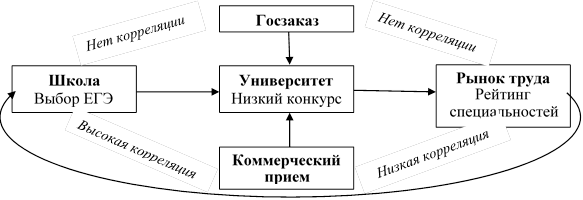

– недостаточное развитие взаимодействия со школами, организациями СПО и ВО, научными организациями, предприятиями реальной экономики, органами власти и управления. Несоответствие государственного задания и номенклатуры специальностей требованиям рынка труда, ни в текущий момент, ни, тем более, на перспективу. Данная проблема усугубляется турбулентной внешней средой, отсутствием в стране действенной системы стратегического планирования, включающей кадровое планирование. В этих условиях становится практически невозможным прогнозировать потребности рынка труда, не только на долгосрочную, но и на среднесрочную перспективу (рис. 1).

Рисунок 1. Модель взаимодействия университетов со стейкхолдерами

Источник: составлено авторами.

Так, в школах выбор ЕГЭ осуществляется без учета востребованности будущей специальности. Нет корреляции между выбором абитуриентов и госзаказом на специальности. Отсутствует соответствие между госзаказом и потребностями рынка труда. Коммерческие вузы оказывают сглаживающий эффект, но приводят к значительному снижению конкуренции в вузах. И самое главное – нет кадрового планирования и прогнозирования с обратной связью.

Сделан вывод, что при формировании кадровых ресурсов следует обратить внимание на наличие обозначенных проблем в системе образования, поскольку они резко снижают эффективность подготовки кадров и приводят к дополнительным издержкам для экономики страны.

С докладом на тему: «Эффект масштаба в стратегическом управлении» выступил Евгений Валентинович Балацкий, д.э.н., профессор, директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, главный научный сотрудник Лаборатории математической экономики Центрального экономико-математического института РАН. Докладчик отметил, что стратегию развития России в идеологическом масштабе в качестве теоретического каркаса можно представить в следующем контуре: (1) новая идеология; (2) определение экономического строя страны; (3) обеспечение профессиональных социальных лифтов и персональной ответственностью; (4) интеграция Банка России в общую систему государственного управления; (5) дебюрократизация экономики; (6) борьба с крайними формами неравенства; (7) прекращение неконтролируемой миграции; (8) введение ответственности за политический саботаж, далее было представлено несколько математических моделей демографического роста [4]. По мнению Балацкого Е.В., главным драйвером предстоящих страновых рокировок станет эффект масштаба, который в разных государствах имеет иногда несопоставимые резервы. Этот эффект может быть количественно оценен, что позволяет осуществить картографирование расклада сил в мировой политической системе [3].

Теоретические положения в данном случае удачно сопрягаются с вычислительной практикой. Использование объяснительного потенциала предложенной авторской политической модели суверенитета «лидер-сателлиты/противники-нейтральная зона» дает указание на возникновение новых очагов геополитической и экономической активности в странах, относящихся к числу противников нынешнего гегемона – США. Среди таковых: Россия, Иран, Турция и другие государства с нерастраченным эффектом масштаба. Вхождение мировой системы в режим многополярности и геополитической турбулентности, скорее всего, приведет к ослаблению эффекта сдерживания экономического развития названных стран со стороны США. Можно предположить, что практика проектирования целевых индикаторов для России с использованием метода идентификации феномена стратегических преимуществ будет способствовать разработке ее стратегии развития, эффективно сочетающей проактивный экономический рост с аккуратной и взвешенной внешнеполитической позицией [5].

В заключение председательствующий круглого стола – Сильвестров С.Н. поблагодарил всех участников и докладчиков за интересные и содержательные выступления, и несмотря на некоторое разнообразие в темах, формирующуюся картину все-таки удалось воспроизвести.

Итоги мероприятия

Основной целью мероприятия стало обсуждение актуальных тенденций российской экономики в условиях геополитической нестабильности. В ходе дискуссии были обозначены основные вызовы, которые надлежит предотвратить для успешного развития страны. Участники высказались о необходимости разработки эффективных стратегий по широкому спектру направлений, реализация которых позволит России преодолевать экономические кризисы и поддерживать устойчивый рост. По итогам мероприятия были сформулированы рекомендации и предложения по дальнейшему развитию российской экономики.

[1] ESG-подход (Environmental (окружающая среда), Social (социальное управление), Governance (корпоративное управление) – это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию.

Источники:

2. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ (последняя редакция). СПС Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 09.01.2024).

3. Балацкий Е.В., Гусев А.Б., Юревич М.А. Макрооценка ресурсной зависимости российской экономики. / Монография. - М.: Перо, 2016. – 243 c.

4. Балацкий Е.В. Ущерб России от международных санкций: переосмысливая факты // Мир новой экономики. – 2018. – № 3. – c. 36-45. – doi: 10.26794/2220-6469-2018-12-3-36-45.

5. Балацкий Е.В. Феномен стратегических преимуществ в XXI веке // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2024. – № 4. – c. 39-57. – doi: 10.15838/esc.2024.4.94.2.

6. Городецкий А.Е., Караваева И.В., Лев М.Ю. Экономическая безопасность России: актуальные риски и долгосрочные приоритеты социально-экономического развития (Резолюция по итогам Всероссийской научно-практической конференции VIII Сенчаговские чтения) // Экономическая безопасность. – 2024. – № 6. – c. 1327-1338. – doi: 10.18334/ecsec.7.6.121268.

7. Городецкий А.Е. Технологический переход: экономический кризис, санкции и новая технологическая повестка дня // Экономическое возрождение России. – 2022. – № 3. – c. 71-88.

8. Демочкина А.В. Российские предприятия: адаптация к кризису и поиски новых стратегий развития // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 3. – c. 101-114.

9. Дмитриев С.М., Ивашкин Е.Г., Митяков С.Н., Мурашова Н.А. Новые инструменты модернизации университетского образования: реализация программы «Стартап как диплом» // Инновации. – 2023. – № 5. – c. 62-71.

10. Еремин В. В., Сильвестров С.Н., Котова Н.Е. Формирование целей структурной модернизации Российской экономики в условиях санкционного давления // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 5-1. – c. 48-53. – doi: 10.17513/vaael.3411.

11. Казанцев С.В. Приграничные государства и безопасность России в нестабильном мире // Развитие и безопасность. – 2024. – № 2. – c. 4-20.

12. Казанцев С.В. Ресурсы развития приграничных субъектов Российской Федерации // Управленческие науки. – 2024. – № 2. – c. 23-38. – doi: 10.26794/2304-022X-2024-14-2-23-38.

13. Караваева И.В. Критерии социально-экономической безопасности для России и регионов в новой реальности // Федерализм. – 2020. – № 2. – c. 146-161. – doi: 10.21686/2073-1051-2020-2-146-161.

14. Караваева И.В., Лев М.Ю. Приоритеты государственного регулирования экономической безопасности России в условиях новых глобальных вызовов // Экономическая безопасность. – 2023. – № 2. – c. 453-466. – doi: 10.18334/ecsec.6.2.117953.

15. Караваева И.В., Казанцев С.В., Лев М.Ю., Коломиец А.Г., Быковская Ю.В., Шафранская А.М. Федеральный бюджет Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов в условиях частично мобилизационной экономики // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 11-50. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117468.

16. Караваева И.В., Лев М.Ю. Критерии экономической безопасности в системе стратегического управления и бюджетирования // Экономическая безопасность. – 2024. – № 10. – c. 2545-2564. – doi: 10.18334/ecsec.7.10.122000.

17. Кувалин Д. Б. Адаптация российских предприятий к санкционному кризису: проблемы и решения // Стратегическое планирование и развитие предприятий: Сборник пленарных докладов и материалов круглого стола XXIV Всероссийского симпозиума, Москва, 11–12 апреля 2023 г. – Москва: Центральный экономико-математический институт РАН. Москва, 2024. – c. 19-31.

18. Кувалин Д.Б., Зинченко Ю.В., Лавриненко П.А., Ибрагимов Ш.Ш., Зайцева А.А. Российские предприятия в конце 2023 г.: восстановительный рост на фоне санкций, обострение дефицита рабочей силы и удорожание кредита // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 3. – c. 164-181. – doi: 10.47711/0868-6351-204-164-181.

19. Кувалин Д.Б., Зинченко Ю.В., Лавриненко П.А., Ибрагимов Ш.Ш., Зайцева А.А. Российские предприятия весной 2023 г.: преодоление санкционного кризиса и усиление инвестиционной активности // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 1. – c. 217-232. – doi: 10.47711/0868-6351-202-217-232.

20. Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Эволюция глобального управления экономическими процессами в контексте международных организаций с позиции национальной безопасности // Экономическая безопасность. – 2022. – № 4. – c. 1583-1614. – doi: 10.18334/ecsec.5.4.115231.

21. Лев М. Ю. Ценовые тренды в прогнозе социально-экономического развития и их оценка в федеральном бюджете в аспекте экономической безопасности // Экономическая безопасность. – 2024. – № 10. – c. 2465-2484. – doi: 10.18334/ecsec.7.10.121926.

22. Лев М. Ю. Макропруденциальная политика Банка России как фактор обеспечения финансово-экономической безопасности: дискуссионные вопросы // Банковские услуги. – 2024. – № 11. – c. 2-14. – doi: 10.36992/2075-1915_2024_11_2.

23. Лев М. Ю., Казанцев С. В. Цены, инфляция и безопасность общества. , 2024. – 230 c.

24. Митяков С.Н., Ширяев М.В., Яковлева Н.Н., Чжао Ц. Кадровая безопасность как один из ключевых факторов экономической безопасности региона // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: Материалы II Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 27–28 мая 2014 года. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Нижний-Новгород, 2014. – c. 216-221.

25. Митяков С.Н., Митяков Е.С., Горина Т.В. Система показателей оценки инновационной политики высшего технического учебного заведения // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 4. – c. 1207-1228. – doi: 10.18334/epp.14.4.120737.

26. Насырова Г.А., Бекмагамбетов А.Б. ESG факторы развития системы страхования от несчастных случаев на производстве // Финансы устойчивого развития: вызовы и стратегии 2023 (SFCS2023): Сборник статей IV Международной научно-практической конференции, Москва, 02 марта 2023 года / РУДН им. Патриса Лумумбы. – Москва: РУДН. Москва, 2023. – c. 356-364.

27. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 «Послание Президента Федеральному Собранию». СПС Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= (дата обращения: 11.01.2024).

28. Сильвестров С.Н., Беляев И.И., Бобков В.Н. и др. Институты обеспечения устойчивого развития Российской экономики. / Монография. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2024. – 466 c.

29. Сильвестров С.Н., Еремин В.В., Решетников С.Б., Чернышева Т.К., Котова Н.Е., Чернышев А.К. Концептуальные механизмы управления структурной модернизацией экономики Российской Федерации в условиях нарастающих рисков // Вестник Академии знаний. – 2024. – № 3. – c. 367-375.

Страница обновлена: 15.01.2026 в 12:52:07

Download PDF | Downloads: 40

Prospects for the development of the Russian economy amidst geopolitical instability

Silvestrov S.N., Lev M.Y.Journal paper

Economic security

Volume 8, Number 4 (April 2025)

Abstract:

The article examines the prospects for developing the Russian economy amid geopolitical instability, which is manifested by a range of risks and threats to national economic security. The article outlines the main points of view of scientists, experts, and leading scientific and university institutions on the financial and economic problems caused by anti-Russian sanctions.

The roundtable event allowed participants to exchange views and discuss important current economic developments. Speakers addressed topics such as public administration, financial sovereignty, economic security criteria, price and monetary policy, educational and human resource trends, and national security in export and import.

The event's significance lies in its consideration of the most pressing problems of the modern period and its proposal of comprehensive measures to overcome them. These measures can be used in legislative initiatives and implemented by executive authorities.

Keywords: strategic development and management, economic sovereignty, technological sovereignty, national security, financial security, economic security, geopolitical instability, sanctions

Funding:

JEL-classification: F52;G17;E5

References:

Balatskiy E.V. (2018). Russia's damage from international sanctions: rethinking the facts. The world of new economy. 12 (3). 36-45. doi: 10.26794/2220-6469-2018-12-3-36-45.

Balatskiy E.V. (2024). The phenomenon of strategic advantages in the 21st century. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 17 (4). 39-57. doi: 10.15838/esc.2024.4.94.2.

Balatskiy E.V., Gusev A.B., Yurevich M.A. (2016). Macro-assessment of the resource dependence of the Russian economy Moscow.

Demochkina A.V. (2000). Russian business: adaptation to crisis and search for new development strategies. Problems of forecasting. (3). 101-114.

Dmitriev S.M., Ivashkin E.G., Mityakov S.N., Murashova N.A. (2023). Higher education modernization new instruments: «STARTUP AS A DIPLOMA» PROGRAM IMPLEMENTATION. Innovations. (5). 62-71.

Eremin V. V., Silvestrov S.N., Kotova N.E. (2024). Formation of goals for structural modernization of the Russian economy under sanctions pressure. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. (5-1). 48-53. doi: 10.17513/vaael.3411.

Gorodetskiy A.E. (2022). Technological transition: economic crisis, sanctions and a new technological agenda. The Economic Revival of Russia. (3). 71-88.

Gorodetskiy A.E., Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2024). Economic security of Russia: long-term priorities and current risks of socio-economic development (Resolution on the results of the all-russian scientific and practical conference “the 8th Senchagov readings”). Economic security. 7 (6). 1327-1338. doi: 10.18334/ecsec.7.6.121268.

Karavaeva I.V. (2020). Criteria of social and economic security for russia and its regions in a new reality. Federalizm. (2). 146-161. doi: 10.21686/2073-1051-2020-2-146-161.

Karavaeva I.V., Kazantsev S.V., Lev M.Yu., Kolomiets A.G., Bykovskaya Yu.V., Shafranskaya A.M. (2023). The federal budget of the Russian Federation for 2023 and for the planning period of 2024-2025 in a partially mobilization economy. Economic security. 6 (1). 11-50. doi: 10.18334/ecsec.6.1.117468.

Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2023). Priorities of state regulation of Russia´s economic security amidst new global challenges. Economic security. 6 (2). 453-466. doi: 10.18334/ecsec.6.2.117953.

Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2024). Criteria of economic security in the system of strategic management and budgeting. Economic security. 7 (10). 2545-2564. doi: 10.18334/ecsec.7.10.122000.

Kazantsev S.V. (2024). Development resources of the border regions of the Russian Federation. Management Sciences. 14 (2). 23-38. doi: 10.26794/2304-022X-2024-14-2-23-38.

Kazantsev S.V. (2024). The border states and Russian security in the face of global instability. Razvitie i bezopasnost. (2). 4-20.

Kuvalin D. B. (2024). Adaptation of Russian enterprises to the sanctions crisis: problems and solutions Strategic planning and enterprise development. 19-31.

Kuvalin D.B., Zinchenko Yu.V., Lavrinenko P.A., Ibragimov Sh.Sh., Zaytseva A.A. (2024). Russian enterprises at the end of 2023: recovery growth against the backdrop of sanctions, worsening labor shortages and rising credit costs. Problems of forecasting. (3). 164-181. doi: 10.47711/0868-6351-204-164-181.

Kuvalin D.B., Zinchenko Yu.V., Lavrinenko P.A., Ibragimov Sh.Sh., Zaytseva A.A. (2024). Russian enterprises in the spring of 2023: overcoming the sanctions crisis and strengthening investment activity. Problems of forecasting. (1). 217-232. doi: 10.47711/0868-6351-202-217-232.

Lev M. Yu. (2024). Macroprudential policy of the bank of Russia as a factor in ensuring financial and economic security: controversial issues. Banking services. (11). 2-14. doi: 10.36992/2075-1915_2024_11_2.

Lev M. Yu. (2024). Price trends in the forecast of socio-economic development and their assessment in the federal budget in terms of economic security. Economic security. 7 (10). 2465-2484. doi: 10.18334/ecsec.7.10.121926.

Lev M. Yu., Kazantsev S. V. (2024). Prices, inflation and public safety

Lev M.Yu., Medvedeva M.B., Leschenko Yu.G. (2022). The evolution of global economic governance in the context of international organisations from a national security perspective. Economic security. 5 (4). 1583-1614. doi: 10.18334/ecsec.5.4.115231.

Mityakov S.N., Mityakov E.S., Gorina T.V. (2024). The system of indicators for evaluating the innovation policy of a technical higher educational institution. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (4). 1207-1228. doi: 10.18334/epp.14.4.120737.

Mityakov S.N., Shiryaev M.V., Yakovleva N.N., Chzhao Ts. (2014). Personnel security as one of the key factors of economic security of the region Russia's Economic security: problems and prospects. 216-221.

Nasyrova G.A., Bekmagambetov A.B. (2023). ESG factors in the development of the occupational accident insurance system Sustainable development finance: Challenges and strategies 2023 (. 356-364.

Silvestrov S.N., Belyaev I.I., Bobkov V.N. i dr. (2024). Institutions for ensuring the sustainable development of the Russian economy Moscow: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K».

Silvestrov S.N., Eremin V.V., Reshetnikov S.B., Chernysheva T.K., Kotova N.E., Chernyshev A.K. (2024). Conceptual mechanisms for managing the structural modernization of the economy of the Russian Federation in conditions of increasing risks. Vestnik Akademii znaniy. (3). 367-375.