Формализация экономического партнерства и сотрудничества России и Китая в области «климатической» экономики

Чжан Янь1

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, ,

Скачать PDF | Загрузок: 15

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 6 (Июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82819513

Аннотация:

Работа посвящена исследованию формализации экономического партнерства и сотрудничества Российской Федерации и КНР в области «климатической» экономики. Основной целью исследования является анализ ключевых аспектов развития взаимодействия двух стран в рамках устойчивой климатической политики, а также оценка влияния этой кооперации на экономическое, экологическое и технологическое развитие. В качестве объекта исследования выступают механизмы формализации партнерских отношений между РФ и КНР в сферах низкоуглеродного развития, внедрения экологически чистых технологий и реализации совместных климатических инициатив.

Предметом анализа являются экономические и организационные подходы к реализации сотрудничества, включая финансовые инструменты, институциональную поддержку и программное обеспечение экологической политики. Выполнено исследование стратегий обеих стран в направлении технологических областей устойчивой климатической экономики, анализ текущих трендов и существующих проблем внедрения совместных проектов. Особое внимание уделено изучению механизмов координации усилий, их значимости для национальных экономик, а также перспектив развития двусторонних климатических инициатив в условиях глобальных вызовов.

Методологический подход к исследованию включает использование методов сравнительного анализа национальных стратегий, изучение статистических данных, и исследование нормативно-правовых и экономических документов. Полученные результаты могут быть использованы для укрепления стратегического партнерства между РФ и КНР, формирования устойчивых экономических моделей и продвижения совместных инициатив на глобальной арене

Ключевые слова: климатическая экономика, технологическое партнерство, декарбонизация, зеленая экономика, устойчивое развитие

JEL-классификация: R1, L6, R58

Введение

В условиях, когда вопросы охраны окружающей среды и климатической устойчивости становятся все более актуальными, сотрудничество между Россией и Китаем приобрело особую значимость, поскольку обе страны занимают важные позиции в мировом экономическом пространстве и вносят значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов.

Современные вызовы глобального изменения климата требуют переосмысления традиционных подходов к международному экономическому сотрудничеству. Особую актуальность приобретает анализ российско-китайского партнёрства в области климатической экономики, учитывая, что на долю двух стран приходится около 30% мировых выбросов парниковых газов [20]. В 2021 году совместные обязательства по увеличению доли ВИЭ до 20% в энергобалансе к 2030 году и планы Китая по инвестированию 1.5 трлн долларов в зелёные технологии создают принципиально новые условия для сотрудничества [18,19]. Центральное место в данном исследовании занимает анализ четырёх ключевых направлений взаимодействия [13].

Декарбонизация промышленности и энергетики, где особый интерес представляет опыт Китая по сокращению выбросов в сталелитейной отрасли (снижение на 12% за 2020-2022 годы) и российские проекты по модернизации нефтегазового сектора [18,43,11]. Торговля углеродными единицами требует особого внимания в контексте разницы цен на китайском (7-8 долларов за тонну CO₂) и европейском (80-90 долларов) углеродных рынках [11,18].

Развитие ВИЭ и водородных технологий демонстрирует особый потенциал - по данным IRENA, совокупная мощность солнечной и ветровой энергетики в Китае достигла 758 ГВт в 2022 году, тогда как Россия планирует увеличить долю ВИЭ до 4.5% к 2035 году [29,31].

Лесоклиматические проекты приобретают стратегическое значение в свете российских планов по увеличению поглощающей способности лесов на 31% к 2035 году [25] и китайских инициатив по созданию "зелёного пояса" площадью 35 млн гектаров [2, 18,19].

Таблица 1 – Перспективы и возможности сотрудничества между Россией и Китаем (Источник: разработано авторами по источникам [7-20])

|

Для России

|

Для Китая

|

|

Энергетическая трансформация

| |

|

Потенциал строительства 15-20 ГВт

ветровых и солнечных станций в приграничных регионах к 2035 году (инвестиции

25-30 миллиардов).

|

Экспорт российского зелёного

водорода в Китай может достичь 1-2 миллионов тонн в год при цене 3-4 за

килограмм.

|

|

Доступ к китайским технологиям ВИЭ

|

Диверсификация энергоисточников

|

|

Инвестиции в модернизацию ТЭК

(40-50 миллиардов долларов)

|

Выполнение целей углеродной

нейтральности к 2060 году

|

|

Углеродные рынки

| |

|

Взаимное признание квот: при

гармонизации стандартов объем торговли может составить 150-200 миллионов тонн

CO₂-эквивалента ежегодно.

|

Создание трансграничного

клирингового механизма для расчетов в юанях и рублях.

|

|

Новые рынки сбыта углеродных единиц

|

Дешёвые российские природные

ресурсы

|

|

Создание 200-300 тысяч «зелёных»

рабочих мест

|

Лидерство в климатических

технологиях Евразии

|

|

Технологический обмен

| |

|

Китайские инвестиции в российские

технологии CCUS (потенциал улавливания 300 миллионов тонн CO₂ в год).

|

Совместные НИОКР в области

аккумуляторных технологий и smart grids.

|

|

Совместные разработки,

исследовательские центры и предприятия

|

Повышение конкурентоспособности

обеих стран на международных рынках.

|

|

обмен технологиями по улавливанию и

хранению углерода (CCUS)

|

снижению выбросов углерода

|

Таблица 1 демонстрирует взаимные выгоды и возможности взаимодействия между Россией и Китаем в сфере энергоснабжения, углеродного регулирования, технологий и лесоклиматических инициатив.

Особое внимание уделяется институциональным аспектам сотрудничества. Различия в системах MRV (Мониторинг, Отчётность и Верификация) создают технические барьеры для взаимного признания углеродных единиц. Анализ показывает, что гармонизация стандартов может увеличить объём потенциальной торговли квотами на 15-20% к 2030 году [42,10,37]. Разработка совместного арбитражного механизма позволит снизить транзакционные издержки на 25-30%, что особенно важно для проектов с капитализацией свыше 500 млн долларов [49,10,37].

Перспективы сотрудничества связаны с созданием интегрированной модели климатического партнёрства. Комбинирование российских природных активов (потенциал лесного сектора оценивается в 600 млн тонн CO₂-эквивалента в год) и китайских технологий (доля КНР в мировом производстве солнечных панелей превышает 80%) может сформировать конкурентное преимущество на глобальных углеродных рынках [26,18]. Прогнозные расчёты показывают, что к 2035 году совокупный экономический эффект от сотрудничества может достичь 45-50 млрд долларов ежегодно [11,18,2].

Таким образом, формализация экономического партнёрства России и Китая в климатической сфере требует комплексного подхода, сочетающего экономико-математическое моделирование с глубоким анализом институциональных и технологических аспектов. Реализация совместных проектов в обозначенных направлениях способна не только внести существенный вклад в глобальную климатическую повестку, но и создать новые точки экономического роста для обеих стран.

Анализ экономических механизмов декарбонизации, включая углеродные налоги и торговлю квотами [41,45], представляет сравнение ETS (Emission Trading Systems) в ЕС, Китае и перспективы для других стран. Подчеркивает важность взаимного признания квот, что актуально для двустороннего сотрудничества [50,47,3]. Авторы отмечают, что к 2030 г. Китай может инвестировать до $15 млрд в российские проекты, особенно в области в области ВИЭ [32,36,1] и СПГ с низким углеродным следом [24], если будут согласованы стандарты [1]. Для интеграции с РФ необходима унификации стандартов [49], гармонизация MRV (мониторинг, отчётность, верификация) [46] и разработка сценариев взаимного признания квот [21,6,32].

Таким образом, целью данного исследования является разработка эффективного организационно-экономического механизма для российско-китайского сотрудничества в сфере зелёной экономики, декарбонизации и углеродного регулирования. Актуальность темы обусловлена глобальным трендом на декарбонизацию и переход к низкоуглеродной экономике, что подчеркивается усилением климатической повестки в международных отношениях, включая важные инициативы, такие как Парижское соглашение и конференции COP-26 и COP-28. Важным фактором служит также развитие углеродных рынков в Китае, где с 2021 года действует национальная система торговли углеродными квотами (ETS), и имеющиеся планы России по запуску углеродного регулирования. Сложившаяся взаимодополняемость российских природных ресурсов и китайских технологий в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности открывает новые возможности для сотрудничества, особенно в контексте текущего санкционного давления на Россию, которое требует переориентации на азиатские рынки.

Однако на данный момент существует значительная проблема, связанная с недостаточной разработанностью организационно-экономических механизмов взаимодействия между двумя странами в сфере зелёной экономики, что приводит к несогласованности регуляторных подходов, отсутствию единых стандартов углеродного учёта, недоиспользованию потенциала совместных проектов в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики и улавливания и хранения углерода (CCUS), а также к проблемам взаимного признания углеродных единиц. Кроме того, наблюдается недостаток исследований, посвящённых адаптации китайского опыта углеродного регулирования к российским условиям, что создает научный пробел в области комплексных моделей взаимодействия России и Китая в сфере зелёных финансов и технологий, а также в отношении институциональных барьеров, препятствующих эффективному сотрудничеству в области декарбонизации.

В связи с вышеизложенными проблемами предполагается, что эффективность российского и китайского сотрудничества в процессе перехода к зелёной экономике может быть значительно увеличена благодаря гармонизации углеродного регулирования и взаимному признанию квот, созданию совместных инвестиционных платформ для зелёных проектов, развитию технологических альянсов в области возобновляемых источников энергии, водорода и CCUS, а также формированию единой системы мониторинга, отчётности и верификации выбросов (MRV). Методология данного исследования базируется на комплексном анализе и сочетает различные подходы, чтобы глубже понять вопросы формализации экономического партнерства между Россией и Китаем в области климатической экономики.

Исследование ставит перед собой ряд задач, включая анализ современного состояния и перспектив зелёной экономики и углеродного регулирования в России и Китае, выявление ключевых барьеров и драйверов сотрудничества в области декарбонизации, изучение лучших мировых практик организационно-экономических механизмов в данной сфере, разработку модели взаимодействия России и Китая в области углеродных рынков и зелёных технологий, а также предложение рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы и институционального взаимодействия.

Основные положения

Климатическая экономика представляет собой развивающуюся дисциплину, фокусирующуюся на экономических аспектах перехода к низкоуглеродной модели развития в условиях глобальных изменений климата. В её основе лежит системный анализ взаимосвязей между экологическими пределами, технологическими изменениями и экономическими механизмами, направленными на уменьшение антропогенного воздействия на климатическую систему. Современные исследования [18,34,9] рассматривают климатическую экономику как междисциплинарную область, которая интегрирует принципы экологической экономики, энергетической политики и устойчивого финансирования с целью решения задач по декарбонизации.

Одним из ключевых концептов климатической экономики является интернализация внешних издержек, которая представляет собой процесс учета климатических затрат через различные рыночные и нерыночные механизмы, что достигается через внедрение механизмов по ценообразованию на углерод, таких как системы торговли выбросами, углеродные налоги и гибридные схемы. Примером служит национальная система торговли выбросами в Китае, охватывающая 4,5 миллиарда тонн эквивалента CO₂, которая иллюстрирует эффективность рыночных инструментов в перераспределении ресурсов среди различных секторов экономики.

Климатические экономические проекты представляют собой конкретные инициативы, нацеленные на достижение измеримых, отчетных и проверяемых (MRV) сокращений выбросов парниковых газов или улучшения поглощения углерода [42]. К числу этих проектов относятся различные схемы по развитию возобновляемых источников энергии, мероприятия по повышению энергоэффективности промышленных процессов, а также инициативы, направленные на восстановление экосистем и сохранение биологического разнообразия, что в свою очередь способствует смягчению климатических изменений.

К примеру, Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, однако её стратегия по снижению выбросов парниковых газов охватывает лишь период до 2050 года. В то же время, Китай, являясь мировым лидером в производстве солнечных и ветряных энергоустановок, стремится увеличить мощность возобновляемых источников энергии до 1200 ГВт к 2030 году, а доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии — до 33% [5,18].

Совместные российско-китайские проекты в энергетической сфере включают создание предприятий, таких как «Удмуртнефть» и «Восток-Энерджи», а также соглашения о значительных инвестициях, например, между «Роснефть», «Транснефть» и Банком развития Китая на сумму 25 миллиардов долларов на поставки нефти в Китай [20,24,32].

Таблица 2 – Взаимные климатические экономические проекты России и Китая (Источник: разработано авторами по источникам [24-32])

|

Россия

|

Китай

|

Совместные

|

|

Энергетическая трансформация и декарбонизация

| ||

|

Проект "Северное сияние" по улавливанию

углерода в Новой Москве.

|

Проект «Субъекты улавливания углерода» на угольных

электростанциях в Шэньси.

|

Совместные предприятия: «Удмуртнефть»,

«Восток-Энерджи», «Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания».

|

|

Исследования по внедрению технологий улавливания

углерода на газовых и угольных электростанциях.

|

Инициативы по созданию инфраструктуры для хранения

углерода на территории Цзянсу.

|

СИБУР стал первой российской компанией, отправившей

в Китай партию полимеров с частично компенсированным углеродным следом.

|

|

Возобновляемая энергетика

| ||

|

Развитие солнечных и ветровых электростанций в

Краснодарском крае.

|

Строительство крупнейших в мире солнечных и ветровых

энергетических парков в провинциях Хубэй и Ганьсу.

|

«Проект Восток»: совместное строительство ветровой

электростанции в Чукотском автономном округе с использованием китайских

технологий.

|

|

Реализация проектов по строительству малых ГЭС на

реках Сибири.

|

Создание совместных ветровых и солнечных

электростанций на территории Дальнего Востока России и северо-востока Китая.

|

Создание «Зеленой карты Дальнего Востока»: программы

сотрудничества в области энергетики на основе чистых технологий.

|

|

Программа по поддержке биомассы и ее использованию в

качестве альтернативного источника энергии.

|

Разработка технологий хранения энергии и управления

электросетями для интеграции ВИЭ.

|

Совместные исследования в области биомассы на базе

нескольких пилотных проектов в Забайкальском крае.

|

|

Лесоклиматические проекты

| ||

|

Инициативы по восстановлению лесов в Сибири и на

Дальнем Востоке для поглощения углерода.

|

Проект «Зеленая стена» по восстановлению 400 тысяч гектаров

лесов в северной части Китая.

|

Программа «Экологический коридор»: совместное

восстановление экосистем вдоль границы, включая обмен опытом и методами.

|

|

Программы по увеличению площади лесных насаждений и

охране существующих лесов.

|

Инициативы по охране и восстановлению экосистем в

районе реки Янцзы.

|

Лесовосстановительные проекты в Приморском крае с

участием китайских компаний и местных властей.

|

В 2020 году Минэкономразвития России разработало план по снижению выбросов CO2 до 2050 года для соответствия требованиям Парижского соглашения. Согласно базовому сценарию, ожидается снижение выбросов на 36% по сравнению с 1990 годом. Эффективные меры будут включать внедрение энергосберегающих технологий и экологическое управление лесными ресурсами. Россия постепенно движется к декарбонизации, учитывая опыт Китая, а в Сахалинской области реализован пилотный проект углеродной нейтральности до конца 2025 года. СИБУР первой отправил полимеры в Китай с частично компенсированным углеродным следом, заключив соглашения о поставках с китайскими компаниями.

Экономическая эффективность климатических проектов представляет собой комплексную концепцию, которая оценивается через ряд ключевых показателей.

Основными из них являются стоимость сокращения выбросов углерода, измеряемая в единицах доллара за тонну CO₂, а также социальная стоимость углерода, отражающая негативные последствия для общества, связанные с удорожанием климатических изменений. Уровень технологической зрелости (TRL) проектов также играет важную роль, поскольку определяет готовность технологий к масштабному внедрению и их потенциальную конкурентоспособность на рынке [14-35].

Важными аспектами оценки становятся также показатели ESG-трансформации, которые позволяют оценить влияние проектов на экологическую, социальную и управленческую ответственность. В этом контексте особое значение приобретают механизмы смешанного финансирования (blended finance), которые объединяют государственное финансирование, частные инвестиции и климатические облигации, что способствует более эффективному привлечению ресурсов для устойчивого развития [38].

Объем зеленых облигаций, предназначенных для климатических проектов между Россией и Китаем, может достичь 15 миллиардов долларов к 2030 году при условии гармонизации регуляторных стандартов, что подчеркивает важность сотрудничества на международной арене в области климатической политики [43].

Таким образом, климатическая экономика формирует концептуальную основу для перехода к устойчивому развитию, отвечающему требованиям климатической устойчивости [40].

Климатические проекты становятся практическим инструментом для реализации этой парадигмы, позволяя осуществлять конкретные экономически измеримые инициативы, которые способствуют снижению выбросов и обеспечивают улучшение экологической ситуации. Их успешная реализация требует разработки сложных экономико-математических моделей, которые учитывают, как региональную специфику, так и глобальные тренды декарбонизации. Такие модели являются необходимыми для адекватной оценки и прогнозирования результатов климатических инициатив в контексте устойчивого экономического развития [38,39,48].

Результаты

Трансграничные проекты между Россией и Китаем становятся важным элементом в формировании устойчивой энергетической инфраструктуры, которая отвечает требованиям современного мира к уменьшению углеродного следа и переходу на зеленые источники энергии.

Одним из наиболее значимых инициатив в этой области является создание «Зеленого энергетического коридора». Этот проект сфокусирован на экспорте возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу (в перспективе из Центральной Азии в Китай) и включает в себя три ключевых страны: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Понимая стратегическую важность этого коридора, планируется построить сеть высоковольтных линий, включая подводные кабели, которые интегрируют энергетические системы Центральной Азии и Европы. Такой подход не только приведет к снижению зависимости от ископаемых энергоресурсов, но и создаст более устойчивую и экологически чистую энергетическую сеть.

Еще одним важным совместным проектом является создание водородного хаба в Мурманске. Этот хаб станет ключевым элементом в стратегии России по производству водорода, который в дальнейшем может быть экспортирован в международные рынки. Планы по производству до 15 миллионов тонн водорода к 2050 году подразумевают использование как возобновляемых источников энергии, так и ядерные установки, такие как Кольская АЭС. Эта инициатива поможет России занять лидирующие позиции в глобальном водородном рынке и обеспечит переход к более чистым источникам энергии.

На уровне регионального трансграничного сотрудничества стоит отметить создание «Производственного парка зеленой энергетики» в Хэйхэ. Этот парк будет функционировать исключительно на основе чистых энергоносителей из России. Он предполагает строительство крупного завода для переработки импортируемого сырья, что не только укрепит экономические связи между двумя странами, но и создаст новые рабочие места и рабочие условия, соответствующие современным экологическим стандартам.

Немаловажным также является создание транспортного коридора для чистых источников энергии в Суйфэньхэ, который пройдет через пограничный переход «Суйфэньхэ — Гродеково». Этот коридор будет способствовать более эффективной транспортировке экологически чистых энергетических ресурсов, обеспечивая тем самым необходимое для устойчивого развития обеих стран.

Таким образом, ключевые трансграничные проекты между Россией и Китаем направлены не только на развитие зеленых технологий, но и на укрепление экономических, социальных и экологических связей. Эти инициативы являются своеобразным мостом между странами, позволяющим не только интегрировать энергетические системы, но и способствуют формированию нового энергетического порядка, основанного на принципах устойчивого развития и экологической ответственности.

Несмотря на то, что Россия и Китай активно развивают множество трансграничных и других инициатив, направленных на сотрудничество в различных областях, существует ряд серьезных проблем, которые препятствуют успеху этих проектов. Эти проблемы варьируются от экономических и технических до институциональных и даже культурных, создавая значительные трудности для осуществления задуманного.

Климатическое экономическое сотрудничество между Россией и Китаем сталкивается с множеством препятствий и институциональных барьеров, которые затрудняют реализацию совместных инициатив в области экономического контекста защиты окружающей среды и изменения климата. Одним из ключевых барьеров является различие в национальных политических подходах к климатической политике и стратегическим целям. Россия и Китай имеют разные приоритеты и подходы к уменьшению выбросов парниковых газов, что может приводить к несоответствиям в реализации совместных проектов и инициативах.

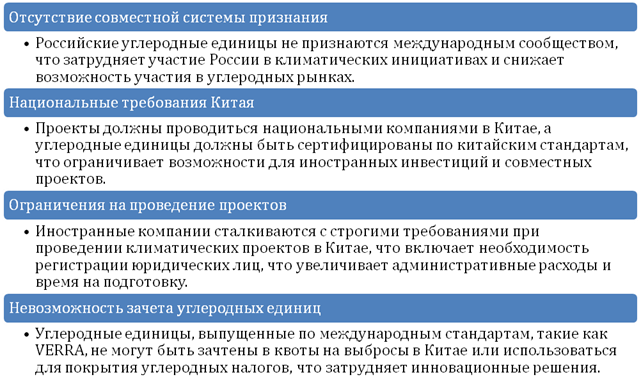

К числу таких барьеров можно отнести несколько ключевых факторов, которые затрудняют интеграцию углеродных рынков двух стран.

Прежде всего, следует отметить отсутствие системы признания углеродных единиц, выданных в соответствии с российскими стандартами. В Китае действуют специфические национальные нормы, согласно которым инициаторы проектов обязаны осуществлять их реализацию через отечественные компании. Более того, углеродные единицы, связанные с такими проектами, должны проходить обязательную сертификацию по китайским стандартам, что создает дополнительные сложности для российских инвесторов.

Кроме того, в Китае существует ограничение на проведение климатических проектов иностранными компаниями. Это уникальное требование заставляет зарубежные компании, включая организации из стран БРИКС, создавать юридические лица на территории Китая, что значительно усложняет доступ к реализациям экологически чистых проектов и, соответственно, ограничивает возможности сотрудничества.

Еще одним важным барьером является невозможность использования углеродных единиц, выданных в соответствии с международными стандартами, для компенсации превышений по квотам выбросов или углеродным налогам в Китае. Например, углеродные единицы, выданные по стандартам VERRA, не могут быть учтены в квоте на выбросы в Китае, что снижает их коммерческую привлекательность для российских компаний и ограничивает эффективность климатических инициатив.

Для преодоления этих проблем представляется целесообразным формировать общий углеродный рынок в рамках стран БРИКС. Это можно осуществить через взаимное признание углеродных единиц, выданных на территории одной из стран БРИКС, в других странах блока, а также через выработку схожих требований к процессам выпуска и торговли углеродными единицами. Такая интеграция улучшит доступ к финансированию климатических проектов и создаст более благоприятные условия для международных инвестиций.

В 2024 году Россия сделала важный шаг, объявив о создании партнерства БРИКС по открытым углеродным рынкам, целью которого является сближение подходов к валидации и верификации результатов климатических инициатив. Такое партнерство даст возможность странам участвовать в формировании единого подхода к углеродному регулированию и усовершенствованию механизмов торговли углеродными единицами, что, в свою очередь, станет значительным шагом к экологической устойчивости и совместному противостоянию изменениям климата. Рисунок 1 представляет ключевые аспекты, затрудняющие участие России в климатических инициативах и её взаимодействие с Китаем:

Рисунок 1 - Барьеры для участия России в глобальных климатических инициативах и взаимодействия с Китаем (Источник: разработано авторами)

Все вышеперечисленные факторы создают сложную систему препятствий, которая затрудняет влияние России на глобальные климатические инициативы и эффективное взаимодействие с Китаем в области климатической политики и углеродного обмена.

Обсуждение

В ходе исследования формализации экономического партнерства между Россией и Китаем в контексте климатической экономики были достигнуты результаты, которые требуют дальнейшей интерпретации. Авторы отмечают, что как Россия, так и Китай испытывают значительные климатические вызовы, в том числе со стороны экономического контекста, что обусловливает необходимость совместных усилий для достижения устойчивого развития.

Сравнивая подходы к исследованию, можно выделить как сходства, так и различия. Общими являются акценты на важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата и акцент на интеграционные процессы в области зеленых технологий [41-46]. Однако в интерпретации данных различия проявляются в акцентировании роли государственной политики: российские авторы чаще подчеркивают необходимость сильной государственной поддержки, в то время как китайские исследователи акцентируют внимание на роли рыночных механизмов и частных инвестиций.

Полученные результаты сопоставлены с практикой других ученых, например, исследованиями, посвященными интеграции климатических и экономических стратегий в странах Европейского Союза (в сотрудничестве с КНР) [4]. В отличие от Европейского подхода [28,30], который более сфокусирован на борьбе с изменением климата через строгие регулирующие меры и инициативы на уровне ЕС, результаты нашего исследования указывают на более гибкие и прагматичные механизмы взаимодействия между Россией и Китаем, например, через развитие совместных проектов в области возобновляемых источников энергии [8].

В свете последних событий, с другой стороны, БРИКС представляет собой значимый международный альянс, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики, который активно формирует новые подходы к глобальной экономике, политике и вопросам устойчивого развития [12]. В условиях нарастающих вызовов, таких как изменение климата, экономическая нестабильность и рост неравенства, страны БРИКС стремятся к более тесному сотрудничеству в различных сферах, включая климатическую экономику. Одним из ключевых направлений деятельности БРИКС становится разработка совместных инициатив, направленных на внедрение устойчивых технологий, финансирование экопроектов и создание платформ для обмена опытом в борьбе с экологическими проблемами. Благодаря своей многосторонней природе БРИКС предоставляет участникам возможность наращивать влияние на международной арене, формируя альтернативные модели развития, которые акцентируют внимание на устойчивости, инклюзивности и справедливости. В этом контексте страны БРИКС становятся важными игроками, способствующими переходу к зеленой экономике и устойчивому развитию на глобальном уровне.

Таким образом, исследования показывают, что методологии и теоретические рамки по странам отличаются несмотря на то, что общая цель — создание устойчивых и взаимовыгодных отношений в области климатической экономики — остается основным направлением для обеих стран.

Заключение

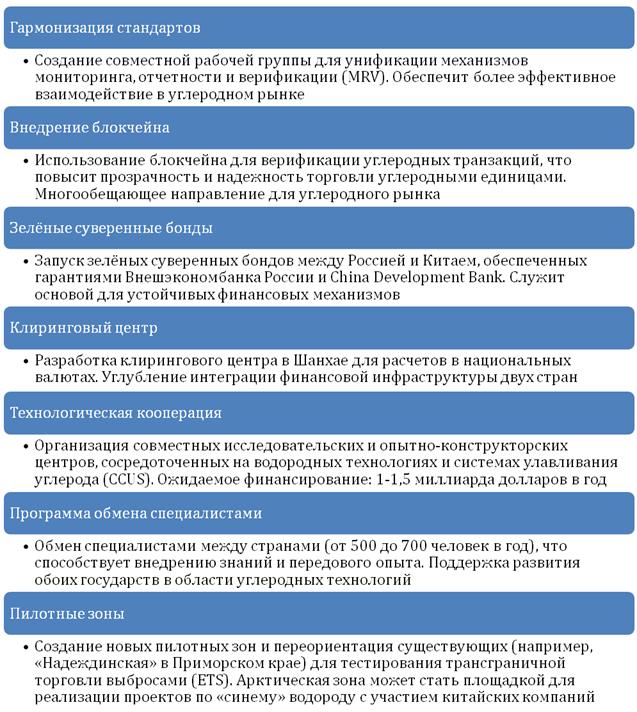

Для преодоления существующих барьеров в области углеродного обмена и сотрудничества между Россией и Китаем необходимо осуществить ряд стратегических мер.

Прежде всего, важным шагом является гармонизация стандартов, что подразумевает создание совместной рабочей группы, ответственной за унификацию механизмов мониторинга, отчетности и верификации (MRV). Эта группа может начать свою работу в период с 2024 по 2025 года, что позволит обеспечить более эффективное взаимодействие в рамках углеродного рынка.

Внедрение блокчейна для верификации углеродных транзакций также представляется многообещающим направлением, так как это позволит повысить прозрачность и надежность процессов торговли углеродными единицами. Кроме того, для создания устойчивых финансовых механизмов предлагается запустить зелёные суверенные бонды между Россией и Китаем, которые могут быть обеспечены гарантией организаций, таких как Внешэкономбанк России и China Development Bank. Разработка клирингового центра в Шанхае для расчетов в национальных валютах станет ещё одним шагом к более глубокой интеграции финансовой инфраструктуры двух стран.

В области технологической кооперации следует организовать совместные исследовательские и опытно-конструкторские центры, сосредоточенные на водородных технологиях и системах улавливания углерода с последующим хранением (CCUS). Предполагается, что объемы финансирования таких проектов будут составлять от одного до полутора миллиардов долларов в год. Также важным направлением станет программа обмена специалистами, объем которой может достигать от 500 до 700 человек ежегодно, что способствует внедрению знаний и передового опыта в обеих странах.

Рисунок 2 демонстрирует шаги по гармонизации стандартов и технологическому сотрудничеству в области климатической экономики:

Рисунок 2 - Шаги по гармонизации стандартов и технологическому сотрудничеству в области климатической экономики (Источник: разработано авторами)

На практике предлагается создать новые пилотные зоны и переориентировать существующие, такие как Территория опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае, где можно будет протестировать трансграничную систему торговли выбросами (ETS), а также арктическая зона России может стать площадкой для реализации проектов по «синему» водороду с участием китайских компаний.

Эти шаги помогут не только преодолеть существующие барьеры, но также и развить устойчивое партнерство в области климатической политики и углеродных технологий между двумя странами.

Формализация партнёрства между Россией и Китаем в области низкоуглеродного развития представляет собой многоступенчатый достаточно сложный процесс, который требует не только политической воли, но и стратегической согласованности на высоком уровне.

Прежде всего, необходимо подписание рамочного климатического соглашения, аналогичного Соглашению о содействии инвестициям между Китаем и Европейским Союзом (China-EU CAI). Это соглашение должно стать основой для углубления сотрудничества в области экологии и устойчивого экономического роста, устанавливая общие правила и обязательства сторон.

Далее, важным аспектом является синхронизация стратегий низкоуглеродного развития, где Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как Китай также наметил аналогичные цели на тот же срок. Согласование временных рамок и целей позволит сформировать более эффективные механизмы сотрудничества, где обе страны будут работать над достижением общих климатических и экономических целей.

Создание «дорожной карты», содержащей четкие ключевые показатели эффективности (KPI), становится неотъемлемым элементом успешной реализации этого партнёрства. Например, достижение совместных инвестиций в размере $50 миллиардов к 2030 году может стать важным ориентиром, который не только демонстрирует приверженность сторон, но и создает стимулы для вовлечения частного сектора, а также других заинтересованных сторон в реализацию совместных проектов.

Если данная инициатива будет успешно реализована, российско-китайское сотрудничество в области низкоуглеродного развития может сформировать альтернативный климатический блок, способный конкурировать с европейскими инициативами. Ожидается, что такой блок сможет достичь годового оборота в диапазоне от $70 до $100 миллиардов, что значительно повысит экономическую стабильность и устойчивость обеих стран, одновременно способствуя глобальным усилиям по уменьшению воздействия на климат.

Формализация экономического партнерства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области «климатической» экономики представляет собой стратегический шаг, способствующий совместной реализации задач по устойчивому развитию и борьбе с изменением климата.

Создание четкой рамки для сотрудничества, включая соглашения о совместных инвестициях и синхронизацию климатических стратегий, позволит обеим странам не только укрепить свои экономические позиции, но и инициировать значимые экологические инициативы на глобальном уровне. Такое сотрудничество станет важным элементом в формировании новых стандартов и практик в климатической экономике, способствуя более эффективному преодолению экологических вызовов и созданию более устойчивых экономик.

Источники:

2. Архипова ВВ. \ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ\» КАК ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ. InНовая экономика: институты, инструменты, тренды 2019 (pp. 20-24)

3. Балашов М. М. Влияние механизмов углеродного регулирования на развитие промышленности Российской Федерации // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2020. – № 4. – c. 354-365.

4. Бахтуридзе З. З., Васильева Н. А., Погодин С. Н. Роль платформы сотрудничества «16+ 1» в стратегических взаимоотношениях ЕС и КНР // Tempus et Memoria. – 2019. – № 2/188. – c. 108-117.

5. Бердин В. Х., Поташников В. Ю., Кокорин А. О., Юлкин Г. М. Развитие ВИЭ в России: потенциал и практические шаги // Экономическая политика. – 2020. – № 2. – c. 106-135. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-vie-v-rossii-potentsial-i-prakticheskie-shagi.

6. Бобылев С. Н., Барабошкина А. В., Джу С. Приоритеты низкоуглеродного развития для Китая // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – № 82. – c. 114-139.

7. Водородная энергетика: ключевые направления развития, пересмотр планов, инвестиции. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/20/RCEBF_presentation_2024.pdf (дата обращения: 21.04.2025).

8. Губин А.М. Концептуальные основы экономической интеграции в условиях глобализации и устойчивого развития региональной экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – № 10. – c. 2601-2622. – doi: 10.18334/epp.12.10.116395.

9. Горлачева Е.Н., Шиболденков В.А., Герцик Ю.Г. Когнитивная экономика. - Москва: Первое экономическое издательство, 2021. – 149-165 c.

10. Грошева Н. Б., Тверитинов А. А., Сольская И. Ю. Предпосылки организации климатического проекта для продажи углеродных единиц // Управленческий учет. – 2024. – № 11. – c. 97-104.

11. Декарбонизация по-китайски. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prometall.info/analitika/china/dekarbonizatsiya_po_kitayski (дата обращения: 21.04.2025).

12. Денисова Д. Э. Брикс: вчера, сегодня, завтра // Гуманитарные и политико-правовые исследования. – 2022. – № 2. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/briks-vchera-segodnya-zavtra.

13. Доу Ю., Лавров С. Н., Симонов А. Г. Перспективы развития сотрудничества между Россией и Китаем в нефтяной сфере // Экономические отношения. – 2025. – № 2. – doi: 10.18334/eo.15.2.122962.

14. Дроговоз П.А., Шиболденков В.А., Харин Н.И. Учет факторов зрелости и экологичности технологий при оценке инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли промышленности // Аудит и финансовый анализ. – 2021. – № 2. – c. 78-84.

15. И. Сечин на РКЭБФ вновь призвал Китай к прямым инвестициям в российскую энергетику. [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/news/partnership/845559-pust-rastsvetayut-vse-tsvety-i-sechin-na-rkebf-vnov-prizval-kitay-k-pryamym-investitsiyam-v-rossiysk/ (дата обращения: 21.04.2025).

16. Кашеварова Н.А. XLVI Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева и других отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства (Москва, 25-28 янв. 2022 г.). / сб. тез. всеросс. науч. конференции / РАН [и др.]; ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)». М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2022. – 65-68 c.

17. Кашеварова Н.А., Куликова М.Е., Ряскина А.Д. Анализ роли интеллектуальной собственности в рамках концепции устойчивого развития // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. – № 6. – c. 209-214.

18. Китай на пути к углеродной нейтральности. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/166501/analytic_note_20241018_dfs.pdf (дата обращения: 21.04.2025).

19. Клавдиенко В. П. Возобновляемая энергетика Китая: тенденции, новации, перспективы // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2023. – № 4. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/vozobnovlyaemaya-energetika-kitaya-tendentsii-novatsii-perspektivy.

20. Крюков В. А., Крюков Я. В. ТЭК Китая и России в контексте перехода на траекторию низкоуглеродного развития // Пространственная экономика. – 2022. – № 3. – c. 141-167. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/tek-kitaya-i-rossii-v-kontekste-perehoda-na-traektoriyu-nizkouglerodnogo-razvitiya.

21. Курбатова М. В., Пыжев А. И. Низкоуглеродная экономика как институциональный проект: проблема и цели // Journal of Institutional Studies. – 2023. – № 2. – c. 6-23.

22. Кучерова Д. Э., Гирич М. Г., Левашенко А. Д. Перспективы создания рынка углеродной торговли в БРИКС // Российский внешнеэкономический вестник. – 2024. – № 9. – c. 60-76. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-rynka-uglerodnoy-torgovli-v-briks.

23. Лю Сяоцин, Сунь Сюэ, Ло Цзин, Юань Чжичао, Ван Си Российско-китайское сотрудничество в экономической и финансовой сфере // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. – 2025. – № 1. – c. 83-89. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskoe-sotrudnichestvo-v-ekonomicheskoy-i-finansovoy-sfere.

24. НОВАТЭК предлагает льготы для китайских инвесторов «Ямал СПГ». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6029001 (дата обращения: 21.04.2025).

25. Пакина АА. Лесоклиматические проекты: потенциал и проблемы реализации в контексте ESG-повестки. InГлобальные вызовы и национальные экологические интересы: экономические и социальные аспекты 2023 (pp. 131-136)

26. Переиграть Китай в зеленых технологиях будет сложно. [Электронный ресурс]. URL: https://monocle.ru/expert/2023/36/pereigrat-kitay-v-zelenykh-tekhnologiyakh-budet-slozhno/ (дата обращения: 21.04.2025).

27. Порфирьев Б. Н. Парадигма низкоуглеродного развития и стратегия снижения рисков климатических изменений для экономики // Проблемы прогнозирования. – 2019. – № 2. – c. 3-13.

28. Потапов Д. А. Сотрудничество Европейского союза и Китая сфере прямых иностранных инвестиций в контексте инициативы КНР Пояс и путь // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. – 2020. – № 4. – c. 76-93.

29. Рекордный рост возобновляемых источников энергии, но прогресс должен быть равномерным и справедливым. [Электронный ресурс]. URL: https://www.irena.org/News/pressreleases/2024/Mar/Record-Growth-in-Renewables-but-Progress-Needs-to-be-Equitable-RU (дата обращения: 21.04.2025).

30. Саворская Е. В. Европейский союз как участник международного климатического режима: организационный анализ // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. – 2015. – № 2. – c. 96-125. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-soyuz-kak-uchastnik-mezhdunarodnogo-klimaticheskogo-rezhima-organizatsionnyy-analiz.

31. Сафонов Г. В., Козельцев М.Л., Стеценко А.В., Дорина А.Л., Сафонова Ю.А., Семакина А.А., Сизонов А.Г., Сафонов М.Г. Перспективы декарбонизации мировой экономики в контексте реализации парижского климатического соглашения ООН // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2022. – № 4. – c. 38-61. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-dekarbonizatsii-mirovoy-ekonomiki-v-kontekste-realizatsii-parizhskogo-klimaticheskogo-soglasheniya-oon.

32. Сафонов Г. Декарбонизация мировой экономики и Россия // Нефтегазовая вертикаль. – 2020. – № 21-22. – c. 66-70.

33. Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/d8d7071b90d7af3818ec3a836355244f/ETS_АТР.pdf (дата обращения: 21.04.2025).

34. Ткаченко А. А. Возможен ли переход к новой климатической экономике? // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – № 4. – p. 15-29. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhen-li-perehod-k-novoy-klimaticheskoy-ekonomike.

35. Харин Н. И., Шиболденков В. А. Модель изменения стоимости владения при освоении новых технологий на основе функций производительности и кривой обучения // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – № 6. – c. 15-29. – doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.06.02.002.

36. Хунцзе Ч. Оптимальное размещение возобновляемых источников энергии России и стыковка углеродно-нейтральных целей между КНР И РФ // Экономика и социум. – 2022. – № 3-1. – c. 533-544.

37. Сюецин Ч. Низкоуглеродный Переход России // Экономическое развитие России. – 2022. – № 7. – c. 58-66.

38. Чжан Я., Шиболденков В. А. Стоимость экономики климата и инструменты климатического регулирования // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – № 6. – c. 38–51. – doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.06.02.004\\\\.

39. Шиболденков В.А., Шипкова А.Д. Актуальность устойчивого развития космической деятельности // Социальные аспекты развития и безопасности. – 2024. – № 1. – c. 82-92.

40. Цифровой двойник жизненного цикла устойчивого энергообъекта с учетом задачи импортозамещения // Инновации в менеджменте. – 2024. – № 4. – c. 16-23.

41. Aldy J. E., Stavins R. N. The promise and problems of pricing carbon: Theory and experience // The Journal of Environment & Development. – 2012. – № 2. – p. 152-180.

42. Explained: Monitoring, Reporting, and Verification (MRV). [Электронный ресурс]. URL: https://www.causeartist.com/monitoring-reporting-verification-mrv/ (дата обращения: 18.04.2025).

43. Fang Y, Xu H. Research on Decarbonization Pathway of China’s Coal-Fired Power Industry From the Perspective of Conflict Mediation // Frontiers in Environmental Science. – 202210. – № 10. – p. 930322.

44. Esg-финансы и отчетность в странах брикс: общие знаменатели. [Электронный ресурс]. URL: https://inveb-docs.ru/attachments/article/sd-library/04-2024/ESG-finansy-BRICS.pdf (дата обращения: 18.04.2025).

45. Samuel S. A. Carbon pricing mechanisms for reducing greenhouse gas emissions and encouraging sustainable industrial practices // World Journal of Advanced Research and Reviews. – 2025. – № 25. – p. 001-024.

46. van der Ploeg F. Carbon pricing under uncertainty // International Tax and Public Finance. – 2021. – № 5. – p. 1122-1142.

47. Wu H., Zhou Yu., Wang X., Hu X., Zhang Sh., Ren Ya., Liu Ju., Liu Y., Tao Sh. The climate, health, and economic outcomes across different carbon pricing policies to achieve China\'s climate goals // Applied Energy. – 2024. – p. 123498.

48. Z. Yan and V. A. Shiboldenkov, \Sustainable Development Technologies Research Issue of the Modern Fuel-Energy Industry,\» 2024 6th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), Moscow, Russian Federation, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/REEPE60449.2024.10479928

49. Zeng Y., Faure M. G., Feng S. Localization vs globalization of carbon emissions trading system (ETS) rules: how will China’s national ETS rules evolve?. - Climate Policy, 2024. – 1-15 p.

50. Zhai X. Carbon Emissions Trading Policy and Regional Energy Efficiency: A Quasi-Natural Experiment from China // Energies. – 2025. – № 5. – p. 1161.

51. VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/20/RCEBF_presentation_2024.pdf (Дата обращения: 21.04.2025)

Страница обновлена: 16.02.2026 в 09:24:57

Download PDF | Downloads: 15

Formalization of the Russian-Chinese economic partnership and cooperation in climate economics

Chzhan Y.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 6 (June 2025)

Abstract:

The article examines the formalization of the Russian-Chinese economic partnership and cooperation in climate economics.

The study aims to analyze key aspects of cooperation between the two countries within the framework of sustainable climate policy and assess its impact on economic, environmental, and technological development. The article focuses on the formalization mechanisms of the Russian-Chinese partnership regarding low-carbon development, environmentally friendly technology, and joint climate initiatives.

The analysis focuses on economic and organizational approaches to implementing cooperation, including financial instruments, institutional support, and environmental policy software. The strategies of both countries in technological areas of a sustainable climate economy have been studied; and current trends and existing problems of implementing joint projects have been analyzed. The study focuses on mechanisms for coordinating efforts and their importance for national economies, as well as prospects for developing bilateral climate initiatives in the context of global challenges.

The study's methodology includes comparative analysis of national strategies, statistical data analysis, and regulatory and economic document analysis. The results can strengthen the strategic partnership between the Russian Federation and China, form sustainable economic models, and promote joint initiatives on the global stage.

Keywords: climate economy, technological partnership, decarbonization, green economy, sustainable development

JEL-classification: R1, L6, R58

References:

Digital twin of the life cycle of a sustainable energy facility considering the task of import substitution. (2024). Innovatsii v menedzhmente. (4). 16-23.

Aldy J. E., Stavins R. N. (2012). The promise and problems of pricing carbon: Theory and experience The Journal of Environment & Development. 21 (2). 152-180.

Avramenko A. A., Bayguskarova A. R. (2018). Cooperation between China and Russia in the field of renewable energy sources. Eurasian Union of Scientists. (4-6). 4-6.

Bakhturidze Z. Z., Vasileva N. A., Pogodin S. N. (2019). The role of the 16+1 cooperation platform in the strategic relations between the EU and China. Tempus et Memoria. 14 (2/188). 108-117.

Balashov M. M. (2020). The impact of carbon regulation mechanisms on the development of industry in the russian federation. Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment. 11 (4). 354-365.

Berdin V. Kh., Potashnikov V. Yu., Kokorin A. O., Yulkin G. M. (2020). Renewable energy development in russia: potential capacities and practical steps. “Economic Policy” Journal. (2). 106-135.

Bobylev S. N., Baraboshkina A. V., Dzhu S. (2020). Priorities of low-carbon development for China. Public administration. Electronic Bulletin. (82). 114-139.

Chzhan Ya., Shiboldenkov V. A. (2024). The cost of climate economics and climate regulation tools. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 2 (6). 38–51. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.06.02.004\\\\.

Denisova D. E. (2022). Brics: yesterday, today, tomorrow. Gumanitarnye i politiko-pravovye issledovaniya. (2).

Dou Yu., Lavrov S. N., Simonov A. G. (2025). Prospects for the development of Russian-Chinese oil cooperation. Journal of International Economic Affairs. 15 (2). doi: 10.18334/eo.15.2.122962.

Drogovoz P.A., Shiboldenkov V.A., Kharin N.I. (2021). Taking into account the factors of maturity and environmental friendliness of technologies when evaluating investment projects in the oil and gas industry. Audit and financial analysis. (2). 78-84.

Explained: Monitoring, Reporting, and Verification (MRV). Retrieved April 18, 2025, from https://www.causeartist.com/monitoring-reporting-verification-mrv/

Fang Y, Xu H. (202210). Research on Decarbonization Pathway of China’s Coal-Fired Power Industry From the Perspective of Conflict Mediation Frontiers in Environmental Science. (10). 930322.

Gorlacheva E.N., Shiboldenkov V.A., Gertsik Yu.G. (2021). Cognitive Economics

Grosheva N. B., Tveritinov A. A., Solskaya I. Yu. (2024). Prerequisites for organizing a climate project for the sale of carbon units. Management accounting. (11). 97-104.

Gubin A.M. (2022). Conceptual framework for economic integration in a globalised and sustainable regional economy. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2601-2622. doi: 10.18334/epp.12.10.116395.

Kashevarova N.A. (2022). XLVI Academic Readings on Cosmonautics dedicated to the memory of Academician S.P. Korolev and other Russian scientists, pioneers of space exploration (Moscow, January 25-28, 2022) Moscow.

Kashevarova N.A., Kulikova M.E., Ryaskina A.D. (2022). Analysis of the role of intellectual property in the framework of the sustainable development concept. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (6). 209-214.

Kharin N. I., Shiboldenkov V. A. (2024). Model of change in the cost of ownership when mastering new technologies based on performance functions and learning curve. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 2 (6). 15-29. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.06.02.002.

Khuntsze Ch. (2022). Russia's renewable energy layout and China-Russia carbon neutrality synergy development. Economy and society (Ekonomika i socium). (3-1). 533-544.

Klavdienko V. P. (2023). Renewable energy in Shina: trends, innovations, prospects. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk. (4).

Kryukov V. A., Kryukov Ya. V. (2022). The fuel and energy industry of China and Russia in the context of the transition to the low-carbon development trajectory. Spatial Economics. (3). 141-167.

Kucherova D. E., Girich M. G., Levashenko A. D. (2024). Prospects for creating BRICS carbon trading market. Russian Foreign Economic Bulletin. (9). 60-76.

Kurbatova M. V., Pyzhev A. I. (2023). The low-carbon economy as an institutional project: challenges and objectives. Journal of Institutional Studies. 15 (2). 6-23.

Lyu Syaotsin, Sun Syue, Lo Tszin, Yuan Chzhichao, Van Si (2025). Russian-chinese co-operation in the economic and financial sphere. Innovatsionnaya ekonomika: informatsiya, analitika, prognozy. (1). 83-89.

Porfirev B. N. (2019). The low-carbon development paradigm and climate change risk reduction strategy for the economy. Problems of forecasting. (2). 3-13.

Potapov D. A. (2020). The European union and China foreign direct investment cooperation in the context of the belt and road initiative. Imemo ran. (4). 76-93.

Safonov G. (2020). Decarbonization of the global economy and Russia. Neftegazovaya vertikal. (21-22). 66-70.

Safonov G. V., Kozeltsev M.L., Stetsenko A.V., Dorina A.L., Safonova Yu.A., Semakina A.A., Sizonov A.G., Safonov M.G. (2022). Perspectives of decarbonization of world economy in the context of implementation of the un paris climate agreement. International Organisations Research Journal: education, science, new economy. (4). 38-61.

Samuel S. A. (2025). Carbon pricing mechanisms for reducing greenhouse gas emissions and encouraging sustainable industrial practices World Journal of Advanced Research and Reviews. (25). 001-024.

Savorskaya E. V. (2015). European union in the global climate regime: organizational analysis. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika. (2). 96-125.

Shiboldenkov V.A., Shipkova A.D. (2024). The relevance of sustainable development space activities. Sotsialnye aspekty razvitiya i bezopasnosti. (1). 82-92.

Syuetsin Ch. (2022). Russia’s low-carbon transition. Russian Economic Developments. 29 (7). 58-66.

Tkachenko A. A. (2021). Vozmozhen li perekhod k novoy klimaticheskoy ekonomike? Economy. Taxes. Law. (4). 15-29.

Wu H., Zhou Yu., Wang X., Hu X., Zhang Sh., Ren Ya., Liu Ju., Liu Y., Tao Sh. (2024). The climate, health, and economic outcomes across different carbon pricing policies to achieve China\'s climate goals Applied Energy. 368 123498.

Zeng Y., Faure M. G., Feng S. (2024). Localization vs globalization of carbon emissions trading system (ETS) rules: how will China’s national ETS rules evolve?

Zhai X. (2025). Carbon Emissions Trading Policy and Regional Energy Efficiency: A Quasi-Natural Experiment from China Energies. 18 (5). 1161.

van der Ploeg F. (2021). Carbon pricing under uncertainty International Tax and Public Finance. 28 (5). 1122-1142.