Вертикальный риск-профиль в судостроении и судоремонте: охрана труда в условиях многоуровневого производственного пространства

Ильин С.М.1![]() , Самарская Н.А.2

, Самарская Н.А.2![]() , Симанович С.В.2

, Симанович С.В.2![]()

1 ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ,

2 УрМФ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 28

Статья в журнале

Экономика труда (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83042702

Аннотация:

В статье рассматриваются проблемы охраны труда на предприятиях, занимающихся строительством и ремонтом судов. Автор обращает внимание на пространственно сложный характер таких производств, в котором традиционные подходы к управлению безопасностью труда показывают ограниченную эффективность. Предлагается новая методология, основанная на вертикально ориентированном учете рисков с учетом распределения опасностей по уровням судна. Обоснована необходимость внедрения зонального принципа оценки условий труда, интеграции цифровых решений, а также использования специализированных карт рисков. Показано, что предлагаемый подход позволяет повысить уровень промышленной безопасности, оптимизировать распределение ресурсов и способствует удержанию устойчивых производственных показателей. Материалы статьи могут быть полезны специалистам в области охраны труда, руководителям предприятий судостроительной отрасли, а также представителям контрольно-надзорных органов и разработчикам корпоративных стандартов.

Ключевые слова: охрана труда, управление безопасностью, профессиональные риски, судостроение, судоремонт, травматизм, риск-ориентированный подход, производственная безопасность, организация труда, профилактика несчастных случаев

JEL-классификация: J28, J81, J83

Введение

Судостроительная и судоремонтная отрасль (По ОКВЭД 30.11 – «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» охватывает строительство, ремонт и техническое обслуживание судов) играет важнейшую роль в промышленной системе Российской Федерации, обеспечивая функционирование морского, технического, ледокольного, оборонного и исследовательского флота, а также реализацию стратегических программ, связанных с развитием Севморпути, арктической инфраструктуры и экспорта высокотехнологичной продукции. Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 года в ближайшие годы планируется двукратное увеличение производительности предприятий отрасли, рост загрузки основных фондов до 80 %, а также системное повышение технологической и экологической безопасности производств [1].

В свою очередь рост промышленной активности и расширения производства естественным образом ведет к повышению степени технологической и профессиональной опасности, изначально, в зависимости от высокой сложности технологических процессов и особенностей условий труда присущей судостроительным и судоремонтным предприятиям [1].

Специфика условий труда на судостроительных и судоремонтных производствах во многом определяется одновременным воздействием многочисленных опасных и вредных факторов на работников в процессе его активного, в отличие от других производств, перемещения в процессе выполнения трудовых функций. Этими факторами являются движущиеся машины и крупногабаритные механизмы, движущиеся части производственного оборудования, перемещаемые элементы конструкций. Воздух рабочих зон зачастую характеризуется высокой запыленностью и загазованностью от пескоструйных, сварочных и окрасочных работ, повышенной или пониженной температурой, влажностью и подвижностью. Вместе с этим значительному количеству мест выполнения работ свойственны высокие уровни вибрации и шума, статического, электромагнитного и ионизирующего излучений, высоких напряжений в электрических цепях, а также недостаточный или, напротив, повышенный уровень освещенности.

Такие условия труда при комплексном воздействии на работников различных по природе вредных и (или) опасных производственных факторов предполагают наличие значительного числа рабочих мест с вредными условиями труда. Так, по данным регионального анализа предприятий Приморского края, на судостроительных и судоремонтных предприятиях региона доля рабочих мест с вредными условиями труда превышает 35–40 % при значительном количестве одновременно воздействующих на работника негативных факторов [2].

Это значимо, в сравнении с другими сферами производства, увеличивает опасность производственного травматизма [3]. Обзор открытых источников и сообщений пресс-служб регионов подтверждает, что наиболее «травматичными» отраслями Архангельской области, Приморского края, Ленинградской области, республики Крым и т.д. остаются портовая деятельность, судостроение и судоремонт.

Комплексное воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов в течение рабочей смены негативно влияет и на здоровье работников, ведут к заболеваниям системы кровообращения, органов пищеварения и костно-мышечной системы, и, как результат, приводят к профессиональным заболеваниям, имеющим в настоящее время статистически значимый динамический рост [4].

Вместе с тем следует отметить, что вопросы управления профессиональными рисками в целях обеспечения безопасности и гигиены труда в сфере судостроения и судоремонта в настоящее время изучены недостаточно [1]. Такое положение дел в свете требований Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где вопросы развития человеческого потенциала и здравоохранения являются приоритетом, диктует необходимость научного подхода в исследованиях вышеозначенных проблем [5].

Анализ производственного травматизма по месту, обстоятельствам и условиям получения травм в сфере судостроения и судоремонта позволяет установить явно выраженную вертикально распределённую структуру рисков, где на каждом уровне производственные опасности (физические, химические, биологические и психофизиологические) имеют свои значения вероятности и частоты проявления, особенности реализации и, соответственно, последствия.

В рамках отечественной системы управления охраной труда (далее – СУОТ), закреплённой в Приказе Минтруда России № 776н [2], такое распределение опасностей по вертикальным уровням, как правило, рассматривается лишь фрагментарно – через допуски к работам на высоте или в ограниченных пространствах (по Приказам № 782н [3] и № 902н [4]). Однако в реальности судно представляет собой многоуровневую производственную среду, где риски имеют распределение по вертикали, требуя иного, пространственно-ориентированного подхода к решению вопросов профилактики производственного травматизма.

На этом фоне актуализируется задача модернизации СУОТ с учётом вертикального риск-профиля, адаптированного под особенности судостроения и судоремонта. Цель настоящей статьи – предложить концептуальную модель оценки и управления рисками в многоуровневом производственном пространстве, обоснованную с точки зрения нормативной базы, эмпирических данных и практик отечественных предприятий.

Многоуровневая структура судна как производственной среды

Производственная среда на предприятиях судостроения и судоремонта представляет собой не только технологически сложную, но и разнесенную по специфике воздействия опасностей структуру, основой которой является объект труда – многоуровневый корпус судна, формирующий качественно иную логику распределения зон производственных рисков. Это существенно отличается от большинства отраслей обрабатывающей промышленности, где рабочее пространство преимущественно ограничено площадью цеха, а безопасные условия труда обеспечиваются использованием «стационарных» средств коллективной защиты.

Работы при строительстве и ремонте судов характеризуются высокой трудоемкостью, использованием большого числа работников различной квалификации и значительным перемещением персонала к объектам (вокруг объектов) выполнения работ [6]. При этом работы выполняются на различных уровнях:

- на (в) вынесенных внешних надстройках и на мачтах;

- на (в) палубных надстройках;

- на палубах;

- внутри корпуса, в машинных отделениях, трюмах, технических отсеках, цистернах;

- на временных сооружениях (инвентарные леса, подвесные платформы, плавучие доки).

Эта специфика формирует вертикально распределённую зону опасностей, где каждая группа работников, выполняя сходные по технологии работы, в то же время функционирует в условиях различной природы риска, подвергаясь комплексному воздействию свойственных практически для всех уровней судна опасностей, но с различной вероятностью реализации и, соответственно, с различными проявлениями и последствиями. Если на нижних уровнях преобладают факторы, связанные с недостатком кислорода в воздушной среде, высокой влажностью, газовой и термической опасностью, то на верхних ярусах преобладают риски падения с высоты, воздействие неблагоприятных погодных факторов, травмы по причине повреждения или разрушения монтажных опор [7].

В совокупности это создаёт многоуровневую модель распределения опасностей, где стандартные подходы к охране труда, ориентированные на линейные или одноуровневые производственные процессы, во многом становятся необъективными. Как отмечается экспертами [8], именно несоответствие моделей безопасности реальной структуре производственной среды является одной из ключевых причин сохраняющейся высокой аварийности и травмирования в судостроении и судоремонте.

Дополнительную сложность представляет тот факт, что работы на заключительных этапах строительства и на всех этапах ремонта судна (в зависимости от вида ремонта) ведутся одновременно на всех уровнях, в том числе - разными подрядными организациями, специалистами с различной квалификацией и, соответственно, уровнем культуры безопасности. Это усиливает перекрёстные риски, связанные с нарушением технологических цепочек, падением инструмента и фрагментов оборудования, утечкой газов и их воспламенением, во много определяемые человеческим фактором. Согласно статистическим данным профсоюзных организаций судостроения и судоремонта, именно многоуровневая рассогласованность между командами становится причиной значительного числа инцидентов, особенно при сжатых сроках ремонта и модернизации судов [9].

Таким образом, целесообразным представляется рассматривать судно и его производственное окружение как многоуровневую зону рисков, в которой выстроенная по вертикали геометрия объекта становится активным фактором формирования профессиональных угроз, диктуя необходимость пересмотра подходов к управлению рисками в целях обеспечения безопасности работ через грамотную организацию СУОТ.

Профессиональные риски в судостроении и судоремонте и возможность их распределения по вертикальным уровням

Анализ профессиональных рисков в отечественном и зарубежном судостроении и судоремонте подтверждает: выявленные опасные факторы в большинстве случаев «привязаны» к разным уровням ведения работ при строительстве и ремонте судов, и только структурный разбор позволяет правильно их идентифицировать и управлять ими [10].

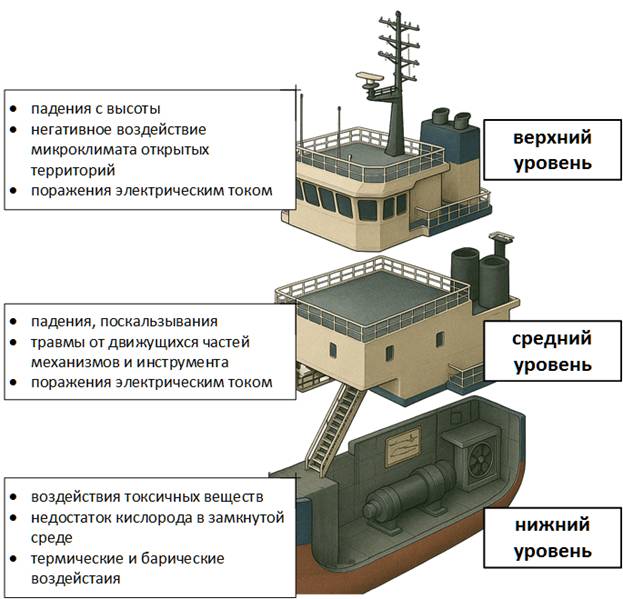

Рисунок 1 – Вертикальная структура производственных работ на судне и сопутствующие трем основным уровням группы рисков

Источник: составлено авторами

Так, анализ информации из открытых источников и статистических данных по судостроительным и судоремонтным предприятиям позволяет определить наиболее присущие данной отрасли опасности и последствия их реализации:

- падения с высоты признаются основной причиной смертельных инцидентов на судах и судозаводах. В материалах, представленных МОТ, подчёркивается, что подобные инциденты по всему миру объясняются совокупностью нарушений: недостаточная организованность работ на высоте и отсутствие необходимого уровня и средств защиты [11].

- механические травмы при работе на палубах; характерным примером является инцидент на «Адмиралтейских верфях», когда падение работника привело к серьёзным травмам и госпитализации, наглядно демонстрируя тонкую грань, отделяющую травмы средней тяжести от тяжёлых и смертельных случаев [12].

- отравления и асфиксия в трюмах/цистернах; в судоремонтном секторе неоднократно фиксировались случаи отравления токсичными парами и гибели из-за наличия в воздухе токсичных веществ, загазованности среды и нехватки кислорода – даже при кратковременном пребывании в ограниченном пространстве [10].

- термические поражения; выброс перегретого пара на военно-морской верфи в Портсмуте: двое работников получили ожоги 25–40 % поверхности тела; расследование выявило отсутствие дистанционного контроля температуры и незащищённость технологической арматуры [13].

- барические травмы (баротравмы); зарубежные исследования по теме профессионального дайвинга, показывают следующее: на 10 000 погружений приходится около 35 баротравм; на ремонтных погружениях ВМС США за 2019–2023 гг. зафиксировано четыре тяжёлых случая баротравмы лёгких и синус-баротравм [14].

Ниже приводится таблица, демонстрирующая распределение опасностей по уровням при выполнении различных видов работ:

Таблица 1 – Распределение опасностей по уровням проведения работ на судах и последствия их реализации

Источник: составлено авторами

|

Уровень

|

Присущие опасности

|

Последствия

|

|

Нижний

уровень (трюмы, цистерны, ОЗП)

|

Дефицит

свежего воздуха, токсичные, огнеопасные и взрывоопасные пары

|

Асфиксия,

отравления, баротравмы

|

|

Средний

уровень (палубы)

|

Шум,

вибрация, механические воздействия, токсичные пары

|

Нарушения

и потеря слуха, механические травмы, ожоги

|

|

Верхний

уровень (надстройки, мачты)

|

Падения

с высоты, неблагоприятные погодные условия, нестабильные конструкции

|

Ушибы,

переломы, кататравмы

|

Приведенная систематизация рисков по уровням проведения работ показывает целесообразность распределения профессиональных опасностей в судостроении и судоремонте по вертикальному принципу и, в соответствии с этим, изменения подходов к организации СУОТ в судостроении и судоремонте.

Проблематика существующих систем управления охраной труда

Анализ российских и международных исследований, официальных отчётов и результатов инспекций позволяет выделить ряд системных проблем в функционировании существующих моделей СУОТ.

Современные положения СУОТ в судостроении и судоремонте формируются на основе общих и отраслевых правил, таких, как Приказы Минтруда РФ № 886н (морские суда и суда внутреннего водного транспорта), № 782н (работа на высоте) и № 902н (работы в ограниченных и замкнутых пространствах). Тем не менее даже при соблюдении формальных требований нормативной базы уровень аварийности и профессиональных заболеваний на предприятиях судостроительно-судоремонтного комплекса остается стабильно высоким.

Несмотря на чётко выраженную вертикальную структуру производственной среды судна, действующие нормативные документы и типовые программы инструктажей редко учитывают переходы между различными уровнями риска. В большинстве случаев применяются общие допуски «на высоту» или «в замкнутое пространство» без детального учёта специфики предстоящих работ, особенностей и состояния места проведения работ, характеристики смежных зон, например, переходов между палубами и трюмами, которые представляют собой отдельный источник рисков. Таким образом, несоответствие моделей безопасности фактическим производственным условиям судостроительных площадок остаётся одной из ключевых причин высокой аварийности, включая летальные случаи при падениях и газовых отравлениях.

Другой проблемой в области СУОТ является формальный подход к разработке документации по охране труда и проведению контрольных процедур. В России, согласно отчёту Роструда за 2023 год, из более чем 10 тыс. выявленных нарушений в области охраны труда в промышленности, значительная часть относится именно к недостаткам оформления документации и формальному проведению инструктажей. При этом недостаточно внимания уделяется фактической диагностике рисков и условиям реального выполнения работ.

Одним из негативных последствий формального подхода к СУОТ и неэффективности действующих контрольных механизмов являются случаи занижения показателей производственного травматизма и сокрытия несчастных случаев: в 2022 году на российских предприятиях зафиксирован факт сокрытия 626 несчастных случаев [15].

Наряду с этим несоответствие программ профессионального обучения реальным производственным условиям порождает проблему нехватки квалифицированных специалистов по охране труда на судостроительных предприятиях. Как отмечается некоторыми исследователями [16], учебные программы по охране труда и нормированию для специалистов судостроения устаревают быстрее, чем внедряются новые технологии и методы работы. В них отсутствуют необходимые модули по специфическим рискам, таким, как вертикальная градация опасностей или комбинированное воздействие вредных факторов (шум, сварочные аэрозоли, вибрация, микроклиматические нагрузки).

Широкий диапазон видов работ и их технологий в судостроительной и судоремонтной отрасли определяют высокую степень подрядной раздробленности при их организации. Вместе с тем по данным международного профсоюзного объединения IndustriALL, большое количество субподрядчиков и временных коллективов, привлекаемых к проведению всего объема работ в целом, приводит к значительному рассогласованию в выполнении процедур безопасности, а различная квалификация и уровень культуры безопасности работников повышают уровень антропогенных рисков [9]. В результате именно на пересечении зон ответственности различных подрядчиков чаще всего происходят тяжёлые несчастные случаи, от падений с высоты до отравлений в замкнутых пространствах.

Оценка профессиональных рисков, проводимая в рамках специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), зачастую имеет поверхностный, факторный характер. Например, согласно полевому исследованию условий труда на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, на ряде рабочих мест фиксируется одновременное воздействие до 5–7 вредных факторов (шум, вибрация, сварочный аэрозоль, микроклимат и др.), однако официально эти рабочие места признаются вредными с недостаточной степенью тяжести и не получают адекватного внимания и реагирования в программах профилактики [3].

Выявленные проблемы подтверждают необходимость перехода от формально-факторного подхода к управлению рисками к интегрированной, уровне-ориентированной модели СУОТ, учитывающей специфику вертикального распределения опасностей, характерного для судостроительных и судоремонтных предприятий. Важнейшей задачей является внедрение многоуровневых программ профилактики, которые будут учитывать специфику и комплексность рисков на каждом уровне проведения работ, обеспечивая не только формальное соблюдение требований, но и реальное повышение уровня безопасности работников.

Методологические предложения по учёту вертикального риск-профиля при построении СУОТ

На основе выявленных в предыдущем разделе проблем действующих систем управления охраной труда возникает необходимость внедрения новых подходов, учитывающих вертикальную структуру рисков на судостроительно-судоремонтных предприятиях. Предлагаемая модель должна сочетать зональную дифференциацию рисков, усиление межуровневого контроля и внедрение целевых профилактических мероприятий, учитывающих специфику каждого уровня рабочей зоны судна.

Центральным элементом предлагаемого подхода является зональная модель управления рисками, предполагающая выделение вертикально-ориентированных зон с собственной спецификой рисков.

Нижний уровень (трюмы, цистерны, замкнутые пространства): основной акцент на предотвращение асфиксии, контроль за газовой атмосферой и системой вентиляции.

Средний уровень (палубы и корпусные работы): ключевым является минимизация механических рисков, контроль за тяжелым оборудованием, снижение уровня шума и вибрации.

Верхний уровень (надстройки, мачты, работы на высоте): приоритетом является защита от падений с высоты, усиленный контроль крепления, соблюдение мер страховки и мониторинг погодных условий.

Таблица 2 – Предлагаемые меры по модернизации СУОТ

Источник: составлено авторами

|

Направление модернизации

|

Предлагаемые мероприятия

|

Прогнозируемый результат

|

|

Дифференцированный

подход к инструктажу

|

Внедрение

отдельных программ инструктажей и тренировок персонала по каждой вертикальной

зоне с учетом типовых рисков каждого уровня.

|

Снижение

аварийности вследствие лучшего понимания специфики рисков работниками

|

|

Вертикальная

карта рисков

|

Создание

и внедрение карт вертикальных рисков с указанием специфики опасностей на

каждом уровне и методами их предотвращения.

|

Улучшение

визуализации опасностей, повышение скорости реакции на угрозы

|

|

Межуровневый

мониторинг и контроль

|

Организация

единой системы видеонаблюдения и централизованного мониторинга рисков по

уровням с выводом данных о загазованности, положении работников и состоянии

оборудования.

|

Сокращение

времени реакции на инциденты и более эффективный контроль зон рисков

|

|

Модульный

наряд-допуск

|

Внедрение

многоуровневых нарядов-допусков, учитывающих специфику работ в переходных

зонах (с палубы в трюм, с палубы на надстройку).

|

Повышение

осознанности персонала и снижение рисков инцидентов в переходных зонах

|

|

Обучение

и повышение квалификации специалистов

|

Разработка

специализированных программ для подготовки специалистов по охране труда на

верфях с акцентом на многоуровневость среды и практическое управление

вертикальными рисками.

|

Повышение

эффективности работы специалистов по охране труда, снижение ошибок и

травматизма

|

Организационно-технические рекомендации по внедрению модели

1. Создание межфункциональных групп безопасности, которые будут координировать работу по уровням и обеспечивать непрерывный контроль за соблюдением зональных мер безопасности.

2. Регулярный аудит вертикального риск-профиля с использованием цифровых инструментов для быстрого обновления данных о состоянии рисков и оперативной корректировки программ профилактики.

3. Использование технологий дополненной реальности (VR) для проведения инструктажей и обучения персонала работе в сложных и многоуровневых производственных условиях.

По данным международного профсоюзного объединения IndustriALL, применение зональных моделей управления рисками доказало свою эффективность на крупных верфях Европы и Азии, где благодаря дифференцированному подходу удалось значительно снизить показатели производственного травматизма и аварийности [9].

Для российской практики рекомендуется адаптация указанных подходов с учетом отечественных нормативных требований, а также разработка пилотных проектов по внедрению вертикально-ориентированных моделей СУОТ на крупных отечественных предприятиях судостроения, таких как «Адмиралтейские верфи», Онежский ССРЗ и др.

Практическая значимость и предложения

Предложенная методология вертикально-ориентированного подхода к системе управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях судостроения и судоремонта не только позволяет решить текущие проблемы формализма и «плоскостного» характера существующих систем, но и открывает новые возможности для системного улучшения условий труда и повышения безопасности работников.

1. Снижение уровня профессионального травматизма и профзаболеваний. Четкое разграничение и систематизация рисков по вертикальным уровням производства позволяет значительно повысить эффективность превентивных мер и снизить число несчастных случаев, связанных с падениями, газовыми отравлениями и механическими травмами.

2. Повышение эффективности и оперативности управления рисками. Внедрение вертикальной карты рисков и многоуровневого мониторинга обеспечивает руководству и специалистам по охране труда возможность оперативно идентифицировать угрозы, принимая упреждающие меры.

3. Экономия ресурсов на ликвидации последствий аварий. Предотвращение аварийных ситуаций и инцидентов позволяет существенно снизить затраты предприятий на устранение последствий, выплату компенсаций и штрафов, сохраняя производственные мощности и сокращая простои.

Для реализации предлагаемой модели в судостроительно-судоремонтной отрасли рекомендуется следующая последовательность шагов:

Таблица 3 – Практические рекомендации по внедрению

Источник: составлено авторами

|

Этап внедрения

|

Конкретные мероприятия

|

Ответственные и исполнители

|

|

1.

Подготовительный

|

Анализ

текущей ситуации на предприятии, формирование межфункциональной рабочей

группы.

|

Отдел

охраны труда, служба безопасности, отдел кадров

|

|

2.

Организационный

|

Разработка

и утверждение внутренних регламентов и инструкций с учётом зонального

подхода.

|

Служба

ОТ, юридический отдел, руководство предприятия

|

|

3.

Методический

|

Создание

вертикальной карты рисков, обучение персонала специфике рисков по уровням.

|

Отдел

охраны труда, специалисты по обучению персонала

|

|

4.

Внедренческий

|

Практическое

внедрение системы мониторинга, проведение тренировок и инструктажей.

|

Руководители

цехов, служба ОТ, подрядные организации

|

|

5.

Контрольный

|

Проведение

регулярного аудита эффективности и корректировка системы на основе обратной

связи.

|

Служба

безопасности и ОТ, независимые аудиторы

|

Для дальнейшего развития СУОТ рекомендуется использовать перспективные технологии:

- Цифровые системы видеонаблюдения и анализа данных: постоянный мониторинг состояния рабочих зон и оперативное выявление нестандартных или опасных ситуаций (например, повышенная концентрация токсичных газов в трюмах, нарушения страховки на высоте).

- Технологии дополненной реальности (VR): использование VR-технологий при инструктажах позволяет повысить качество и эффективность обучения, демонстрируя работникам конкретные ситуации и способы реагирования на опасности в их реальной рабочей среде.

- Автоматизированные системы контроля доступа и нарядов-допусков: внедрение электронных нарядов-допусков и зонального контроля доступа обеспечивает чёткое соблюдение зональной безопасности и предотвращает доступ персонала, не прошедшего специализированное обучение или инструктаж.

Международные практики, проанализированные в рамках исследования, показывают, что успешность внедрения вертикально-ориентированной СУОТ во многом зависит от общей культуры безопасности предприятия. Для эффективного использования зарубежного опыта предлагается:

- Включение оценки вертикального риск-профиля в обязательные критерии специальной оценки условий труда.

- Разработка типовых решений для предприятий отрасли с последующим внедрением на пилотных объектах (Онежский ССРЗ, Балтийский завод, Адмиралтейские верфи и др.).

- Организация обмена опытом и регулярных конференций по вопросам вертикального управления рисками с участием отечественных и международных экспертов.

Таким образом, реализация предложенных рекомендаций позволит не только значительно повысить уровень производственной безопасности на российских судостроительно-судоремонтных предприятиях, но и сформировать устойчивую культуру безопасности, соответствующую лучшим мировым практикам.

Заключение

Проведённое исследование профессиональных рисков и проблем охраны труда на предприятиях судостроения и судоремонта подтверждает необходимость пересмотра устоявшихся подходов к построению систем управления охраной труда. Традиционные модели, ориентированные на формальное соблюдение нормативных требований и использование «плоской» классификации рисков, демонстрируют низкую адаптивность в условиях пространственно сложной и многоуровневой производственной среды, типичной для отрасли.

В рамках настоящей работы обоснована и предложена концепция вертикально-ориентированного управления профессиональными рисками, основанная на специфике распределения опасностей по рабочим уровням судна. Реализация данной модели на практике позволяет не только повысить уровень безопасности труда и снизить частоту производственного травматизма, но и повысить управляемость рисками в долгосрочной перспективе, что критически важно для стабильности производственного процесса.

Кроме того, внедрение учёта вертикального риск-профиля даёт экономически измеримый эффект: снижение потерь от несчастных случаев, снижение текучести кадров, повышение надёжности процессов. Что, в свою очередь, формирует не только устойчивую культуру безопасности, но и укрепляет конкурентоспособность предприятий, позволяя:

- рационально распределять ресурсы, направляя инвестиции на приоритетные зоны риска и снижая избыточные затраты на малоэффективные меры;

- повышать согласованность внутренних стандартов с лучшими отраслевыми практиками, обеспечивая интеграцию в современные цепочки поставок и партнёрские программы;

- удерживать стабильное качество и бесперебойность производственного процесса, минимизируя вероятность простоев, инцидентов и репутационных потерь, особенно в проектах с высокой степенью ответственности.

Таким образом, переход от формализованных моделей к адаптированной вертикально-ориентированной системе управления рисками представляется не только логичным с точки зрения охраны труда, но и стратегически целесообразным шагом, способствующим модернизации отрасли и сохранению её конкурентных преимуществ в условиях усиливающейся глобальной конкуренции.

[1] Об утверждении Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2019 года №2553-р // Электронный ресурс. URL: https://docs.cntd.ru/document/563615576 (дата обращения: 22.05.2025).

[2] Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №776н // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403335/ (дата обращения: 20.05.2025)

[3] Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371453/ (дата обращения: 20.05.2025)

[4] Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №902н // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373156/ (дата обращения: 20.05.2025)

Источники:

2. Сачек А.В. Состояние условий и охраны труда на предприятиях судостроения и судоремонта Приморского края // Вологдинские чтения. – 2008. – c. 92-93.

3. Измайлова Д.З., Тюремова К.Г. Система контроля производственной безопасности и охраны труда (на примере Онежского судостроительно-судоремонтного завода) // Форум молодых ученых. – 2017. – № 5(9). – c. 912-917.

4. Шаповалова М.А., Мамедов И.Г. Заболеваемость работников судостроительных и судоремонтных производств // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. – 2018. – № 2. – c. 87-92.

5. Белозёров В.К. Новая стратегия национальной безопасности Российской Федерации: от обретения смыслов к реализации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2021. – № 2(843). – c. 20-35. – doi: 10.52070/2500-347X_2021_2_843_20.

6. Голинев В.И. Особенности организации труда и управления персоналом в судостроении и судоремонте // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2013. – № 3. – c. 192-196.

7. Гремин Ю.В., Любимов Е.В., Сытдыков М.Р. Особенности пожарной опасности материалов и сред, применяемых при постройке и ремонте судов // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». – 2010. – № 4. – c. 1-7.

8. Safety and health in shipbuilding and ship repair. Ilo.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_618575.pdf (дата обращения: 23.05.2025).

9. Профсоюзы судостроения и утилизации судов призывают к обеспечению безопасности в отрасли. Industriall-union.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.industriall-union.org/ru/profsoyuzy-sudostroeniya-i-utilizacii-sudov-prizyvayut-k-obespecheniyu-bezopasnosti-v-otrasli (дата обращения: 23.05.2025).

10. Подобед Н.Е., Подобед В.А. Работы повышенной опасности на судах рыбопромыслового флота // Безопасность и охрана труда. – 2023. – № 1(94). – c. 58-63. – doi: 10.54904/52952_2023_1_58.

11. Сергеев К. Судостроение в цифрах: нескучная статистика – любопытные тенденции. Korabel.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.korabel.ru/news/comments/sudostroenie_v_cifrah_neskuchnaya_statistika_-_lyubopytnye_tendencii.html (дата обращения: 23.05.2025).

12. Упавший с высоты плотник госпитализирован в Мариинскую больницу. Spb.aif.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://spb.aif.ru/incidents/chp/upavshiy_s_vysoty_plotnik_gospitalizirovan_v_mariinskuyu_bolnicu (дата обращения: 23.05.2025).

13. Health & Safety Executive. Safety Flash 11/21: Steam Release Incident on Naval Dockyard, Portsmouth. [Электронный ресурс]. URL: https://imcaweb.blob.core.windows.net/wp-uploads/2021/04/SF-11-21.pdf (дата обращения: 28.05.2025).

14. Barotrauma in professional diving operations: a systematic review. Undersea and Hyperbaric Medicine. [Электронный ресурс]. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34897634/ (дата обращения: 28.05.2025).

15. Васьков М.В. Анализ производственного травматизма при строительстве мостов и пути его снижения // Вестник науки. – 2024. – № 10(79). – c. 1164-1179. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-proizvodstvennogo-travmatizma-pri-stroitelstve-mostov-i-puti-ego-snizheniya.

16. Кузнецова О.В., Кику О.А., Фофанова Е.М., Павлова А.Н. Проблемы и перспективы обучения специалистов по организации и нормированию труда для предприятий судостроения // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2022. – № 1(69). – c. 70-75. – doi: 10.6060/snt.20226901.0009.

Страница обновлена: 20.02.2026 в 10:06:41

Download PDF | Downloads: 28

Vertical risk profile in shipbuilding and ship repair: occupational safety in a multi-level production environment

Ilyin S.M., Samarskaya N.A., Simanovich S.V.Journal paper

Russian Journal of Labour Economics

Volume 12, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The article discusses the problems of occupational safety at companies engaged in the construction and repair of ships. The author draws attention to the spatially complex nature of such industries, in which traditional approaches to occupational safety management show limited effectiveness. A new methodology based on vertically oriented risk accounting is proposed.

The methodology takes into account the distribution of hazards by ship levels. The necessity of introducing a zonal principle for assessing working conditions, integrating digital solutions, and applying specialized risk maps is substantiated. It is shown that the proposed approach makes it possible to increase the level of industrial safety, optimize the allocation of resources, and help maintain resilient production performance. The materials of the article may be useful to specialists in the field of occupational safety, corporate managers in the shipbuilding industry, as well as representatives of regulatory authorities and developers of corporate standards.

Keywords: occupational safety, safety management, occupational risk, shipbuilding, ship repair, injury, risk-based approach, industrial safety, labor organization, accident prevention

JEL-classification: J28, J81, J83

References:

Barotrauma in professional diving operations: a systematic reviewUndersea and Hyperbaric Medicine. Retrieved May 28, 2025, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34897634/

Belozyorov V.K. (2021). The new national security strategy of the Russian Federation: from gaining meanings to implementation. MSLU Bulletin. (2(843)). 20-35. doi: 10.52070/2500-347X_2021_2_843_20.

Golinev V.I. (2013). Features of labor organization and personnel management in shipbuilding and ship repair. Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota im. admirala S.O. Makarova. (3). 192-196.

Gremin Yu.V., Lyubimov E.V., Sytdykov M.R. (2010). Features of fire danger of materials and the environments applied at construction and repair of courts. Nauchno-analiticheskiy zhurnal «Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta Gosudarstvennoy protivopozharnoy sluzhby MChS Rossii». (4). 1-7.

Health & Safety ExecutiveSafety Flash 11/21: Steam Release Incident on Naval Dockyard, Portsmouth. Retrieved May 28, 2025, from https://imcaweb.blob.core.windows.net/wp-uploads/2021/04/SF-11-21.pdf

Izmaylova D.Z., Tyuremova K.G. (2017). Control system production safety and labor protection (on the example of Onega shipbuilding and shiprepair plant). Forum molodyh uchenyh. (5(9)). 912-917.

Kuznetsova O.V., Kiku O.A., Fofanova E.M., Pavlova A.N. (2022). Problems and prospects of training specialists in the organization and regulation of labor for shipbuilding enterprises. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regionalnoe prilozhenie. (1(69)). 70-75. doi: 10.6060/snt.20226901.0009.

Podobed N.E., Podobed V.A. (2023). Work with increased danger on ships fishing fleet. Bezopasnost i okhrana truda. (1(94)). 58-63. doi: 10.54904/52952_2023_1_58.

Sachek A.V. (2008). The state of labor conditions and safety at shipbuilding and ship repair enterprises in Primorsky Krai. Vologda readings. 92-93.

Safety and health in shipbuilding and ship repairIlo.org. Retrieved May 23, 2025, from https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_618575.pdf

Shapovalova M.A., Mamedov I.G. (2018). Morbidity of workers of shipbuilding and ship-repair production. Byulleten Natsionalnogo nauchno-issledovatelskogo instituta obschestvennogo zdorovya imeni N.A. Semashko. (2). 87-92.

Trofimova M.V. (2015). Analysis of working conditions and occupational morbidity of chipyard workers. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. (9). 142-143.

Vaskov M.V. (2024). Analysis of industrial injuries during bridge construction and ways to reduce it. Vestnik nauki. 4 (10(79)). 1164-1179.