Информационная система вуза как элемент отраслевой образовательной платформы

Скачать PDF | Загрузок: 18

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 6 (Июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82650329

Аннотация:

В статье изучаются условия трансформации информационной образовательной системы современного университета в сегмент единой цифровой образовательной отраслевой платформы.

Авторы выдвигают гипотезу о возможности связывания этих систем в единую цифровую образовательную платформу и представляют разработанный пример структурной схемы информационной системы современного университета, включенный в цифровую образовательную платформу.

Развитие информационных образовательных систем образовательных организаций проанализировано по двум основным показателям: кадровому и информационно-техническому обеспечению. Дана оценка роли проректора по информатизации в системе администрирования университета. Отмечены тенденции в информационно-техническом обеспечении университетов.

Сложившиеся в системе профессионального образования противоречия авторы связывают с устоявшейся предметно-компетентностной системой управления образовательными программами и предлагают формировать образовательные программы на основе компетенций с отказом от предметной структуры. Для реализации подобного подхода предлагается использовать цифровую образовательную платформу, созданную по отраслевому принципу на основе консорциума образовательных организаций и бизнеса.

Результаты исследования могут представлять интерес для менеджмента высших учебных заведений и компаний, реализующих программные продукты в сфере образования.

Ключевые слова: транспортное образование, пространств управления образовательными программами, цифровые образовательные платформы

JEL-классификация: I21, I23, P46, H75

Введение

За период с конца XX до исхода второго десятилетия XXI века информационное образовательные системы университетов из вспомогательного инструмента передачи знаний превратились в самодостаточную полноценную среду, позволяющую обеспечить реализацию образовательных программ различной сложности. Вопрос о практической подготовке обучающихся и специфичности формирования отдельных компетенций имеет, скорее, дискуссионный характер, что подтверждается весьма успешным опытом работы системы профессионального образования в период вынужденных ограничений 2020–2021 гг. Важность развития информационных образовательных систем подтверждается ускоренным развитием государственного регулирования их деятельности: от описания общих требований к наличию таких систем в федеральном законе «Об образовании в РФ» в 2012 году до подробных требований к синхронному и асинхронному взаимодействую участников образовательного процесса в 2020 году.

Развитие информационных образовательных систем образовательных организаций можно проследить по двум характерным признакам: кадровому и информационно-техническому обеспечению.

Первый характеризует эволюцию количественного и качественного состава команд, обеспечивающих работу таких систем. От отделов из нескольких системных администраторов на рубеже XX–XXI веков – к структурным подразделениям, включающим программистов, системных администраторов, аналитиков данных и пр. От проректоров по информатизации – к проректорам по цифровой трансформации. Роль проректора по информатизации обычно связана с внедрением информационных технологий в образовательный процесс и обеспечением информационной связности в учебном заведении. Основной задачей такого проректора может быть улучшение доступа к информации, оптимизация процессов и повышение эффективности использования информационных технологий в образовательной деятельности. С другой стороны, роль проректора по цифровой трансформации шире и охватывает не только информатизацию, но и стратегическую трансформацию образовательного учреждения с использованием современных цифровых технологий. Проректор по цифровой трансформации может заниматься не только внедрением технологий, но и разработкой стратегий цифрового развития, оптимизацией бизнес-процессов, внедрением новых цифровых инструментов и технологий для совершенствования образовательного процесса и повышения качества обучения.

С другой стороны, роль проректора по цифровой трансформации шире и охватывает не только информатизацию, но и стратегическую трансформацию образовательного учреждения с использованием современных цифровых технологий. Проректор по цифровой трансформации может заниматься не только внедрением технологий, но и разработкой стратегий цифрового развития, оптимизацией бизнес-процессов, внедрением новых цифровых инструментов и технологий для совершенствования образовательного процесса и повышения качества обучения.

Второй характеризует развитие программной и технической части информационных образовательных систем. Годовой бюджет затрат современных образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, включая капитальные затраты и эксплуатационные расходы, составляет от символических 5–10 млн руб. до сотен млн руб. При этом существует как минимум два сценария развития информационно-технической составляющей системы: собственное и чужое программное обеспечение. В начале XXI века задачу «Make or buy» (производить или покупать) университеты решали по-разному: крупные образовательные организации предпочитали создавать свои системы, мелкие и средние – использовать чужое программное обеспечение. Проблему сложного выбора усугубляло отсутствие отечественного программного обеспечения хорошего качества на первом этапе. Сегодня большинство университетов, в том числе крупных, делают выбор в пользу приобретаемых российских продуктов, которые, как правило, высокого качества.

К концу второго десятилетия XXI века в области развития информационных образовательных систем наметились интеграционные процессы, обусловленные увеличением сложности самих систем и желанием учредителя и регулятора наблюдать процессы образовательных организаций. Появилось несколько программных продуктов, имеющих, помимо традиционных ролей (преподаватель, обучающийся, методист, менеджер и пр.), новые роли, характерные для учредителя и регулятора. Такие роли включают финансово-экономическое управление в части реализации образовательных программ, а также контроль их содержания и качества реализации.

Оценивая современный этап развития информационных образовательных систем, следует отметить стремительный рост платформенного образования. Современные образовательные платформы активно развиваются по всему миру, а объем рынка онлайн-образования стремительно растет. Интерес к таким платформам объясняется сокращением транзакционных издержек и, как следствие, снижением стоимости и повышением доступности качественного образования, а также новой ценности, извлекаемой из процесса взаимодействия между участниками образовательного процесса. Последнее стало возможно с развитием цифровых технологий. В свете этого возникает вопрос о роли цифровых образовательных платформ в современной структуре профессионального образования России. В рамках настоящего исследования сделана попытка оценить требуемую структуру информационно-технической части образовательных систем, позволяющую обеспечить взаимодействие образовательных организаций с цифровыми образовательными платформами.

Цель, задачи и методы исследования

Целью исследования является изучение условий трансформации информационной образовательной системы современного университета в сегмент единой цифровой образовательной отраслевой платформы. В настоящее время наблюдается развитие изолированных друг от друга информационных образовательных систем в границах транспортной отрасли. В рамках исследования проверяется гипотеза о возможности связывания этих систем в единую цифровую образовательную платформу. Для достижения этой цели разработан пример структурной схемы информационной системы современного университета, инкорпорируемой в цифровую образовательную платформу.

Настоящее исследование является частью комплексного научного исследования, посвященного совершенствованию системы отраслевого профессионального образования, проводимого на базе Приволжского государственного университета путей сообщения [1 – 8]. Методологической основой исследования являются: классическая экономическая теория, включающая институциональную теорию, теорию экономического роста и развития секторальной экономики. Проведенное исследование опиралось на анализ экспертных мнений в области проблем, рассматриваемых в отношении совершенствования и развития системы отраслевого профессионального образования [3, 4, 7]. В ходе решения поставленных задач нашли применение общенаучные методы: аналитический и сравнительно-аналитический; частно научные: методы системного анализа, метод экспертных оценок.

Результаты исследования

Последние 30 лет система профессионального образования России находится в состоянии ограниченного реформирования. Реформирование затрагивает, в первую очередь, нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. За последние 20 лет ни один цикл подготовки специалиста по программам высшего образования не завершался без изменения образовательной программы. Изменения касались отнюдь не актуализации программы на фоне развития науки, техники и технологий, а были связаны с нормативно-правовыми и структурными изменениями, т. е. изменениями формы, а не содержания. Все эти изменения, как правило, сталкивались и продолжаются сталкиваться с сильным сопротивлением академической среды. Система высшего образования на протяжении всей тысячелетней истории своего развития характеризовалась большой инерцией – сопротивлением к изменениям, в том числе институциональным изменениям.

Система высшего образования России не является исключением. Подготовка специалистов в СССР России по программам высшего образования до конца XX века года осуществлялась по единым программам и учебным планам, утверждаемым на уровне отраслевых министерств и ведомств. Реформирование системы высшего образования в начале XXI века предполагало переход на компетентностно-ориентированную модель обучения и предоставление образовательным организациям академических свобод. В итоге к началу третьего десятилетия XXI века в России сложилось противоречие: с одной стороны, – единые для большинства образовательных организаций образовательные и профессиональные стандарты, единые требования крупных работодателей ко всем выпускникам (модель компетенций); с другой стороны, – разные образовательные программы и учебные планы образовательных организаций. Различие в учебных планах образовательных организаций, находящихся в одной отрасли и регулируемых одним учредителем, может достигать 60 %. Парадокс, но сегодня академические барьеры для академической мобильности обучающихся по программам высшего образования выше, чем были, скажем, в конце советского периода. При этом в большинстве вузов имеется хорошая нормативно-правовая база для академической мобильности.

Текущее состояние локальных пространств управления образовательными программами можно идентифицировать как предметно-компетентностное. Переход на компетентностную модель образования с сохранением традиционной предметной формы передачи знаний, усиленный академической инерцией, привёл к фактически предметно-компетентностной структуре системы управления разработкой и управлением реализации образовательных программ, что создало существующие противоречия.

В последние годы наблюдаются попытки унификации образовательных программ и учебных планов. Первым центром таких попыток являются сами образовательные организации, столкнувшиеся с повышенными затратами на учебно-методическое обеспечение образовательных программ. Получив академические свободы, университеты за последние 20 лет существенно изменили образовательные программы, в результате чего появилось большое количество новых дисциплин, не имеющих качественного учебно-методического обеспечения. Из-за существенных различий в образовательных программах затруднилось взаимодействие между вузами, осуществляющими подготовку специалистов для одной отрасли и находящихся в одной отраслевой структуре ведомственного подчинения. Другим центром попыток унификации образовательных программ стал крупный бизнес, столкнувшийся с различной качественной и предметной подготовкой выпускников – специалистов.

Разделяя желание ограниченной унификации образовательных программ, направленное на повышение качества подготовки специалистов, предлагается следующее решение: формирование образовательных программ на основе компетенций с отказом от предметной структуры. Сегодня основой образовательных программ является матрица компетенций – распределение компетенций между дисциплинами, показывающее, какими дисциплинами формируются те или иные компетенции, и наоборот, какие компетенции формируются той или иной дисциплиной. Такая матрица де-факто является трансформацией, переводчиком между компетентностным языком работодателя и предметным языком преподавателя. Переводчик не потребуется, если стороны будут говорить на одном языке, и это должен быть компетентностный язык работодателя. Формирование компетенций предлагается реализовывать на модульном принципе – формирование компетенции отдельными модулями по принципу: одна компетенция – несколько модулей, один модуль – для одной компетенции.

Реализация такого подхода потребует надёжных механизмов, для чего предлагается использовать цифровую образовательную платформу. Создание подобной платформы предлагается реализовать по отраслевому принципу – на основе консорциума образовательных организаций и бизнеса. Платформенная экономика в последнее десятилетие демонстрирует высокие темпы роста, что возможно за счет повышенного интереса пользователей платформ, заинтересованных в сокращении транзакционных издержек. Сегодня информационные образовательные системы образовательных организаций не могут быть инкорпорированы в единую цифровую образовательную платформу по трём причинам: экономическим, организационно-правовым и информационно-техническим. Экономические и организационно-правовые причины интеграции рассмотрим в других работах, остановимся на информационно-технических вопросах.

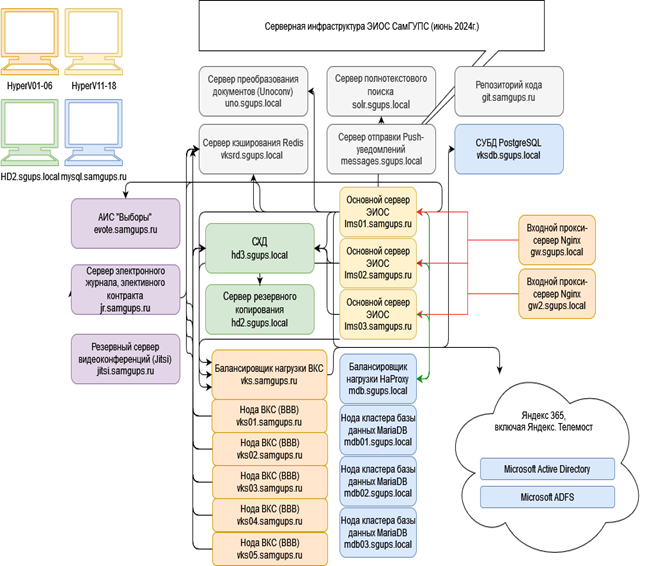

Рассмотрим, какой должна быть архитектура информационной образовательной системы отраслевого университета для возможности ее интеграции в рамках единой отраслевой цифровой образовательной платформой (рис.). В качестве примера будем использовать серверную архитектуру Приволжского государственного университета путей сообщения.

Рис.

– Пример структурной схемы информационной системы современного университета,

инкорпорируемой в цифровую образовательную платформу

Рис.

– Пример структурной схемы информационной системы современного университета,

инкорпорируемой в цифровую образовательную платформу

Разработано авторами.

В основе серверной инфраструктуры лежат несколько ключевых компонентов, необходимых для обеспечения работы университетских сервисов и приложений. Рассмотрим их более подробно:

1. Сервера виртуализации (гипервизоры) – позволяют создавать и управлять виртуальными машинами, на которых могут работать различные приложения и операционные системы. На текущий момент в университете два кластера гипервизоров по семь серверов в каждом. Между кластерами организован широкополосный канал связи, позволяющий обеспечивать репликацию виртуальных машин. Кластеры и виртуализация построена на базе Microsoft Windows Server 2022 Datacenter. В процессе репликации на резервном кластере каждый час создаются точки сохранения для критически важных виртуальных машин.

2. Системы хранения данных позволяют хранить образы виртуальных машин, резервные копии и другие, необходимые для работы массивы информации. К каждому кластеру по протоколу iSCSI подключены несколько сетевых хранилищ. Каждое хранилище выполняет основную и дополнительные функции. Для воспроизводительных и высоконагруженных виртуальных машин используются системы хранения данных на SSD, резервное копирование осуществляется на системы хранения данных, использующих классические HDD.

3. Сетевые устройства включают маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны для обеспечения безопасности и управления сетевым трафиком. Серверная сеть университета построена на оборудовании, позволяющем достигать скорость 10 GbE, сеть приложений – от 1 GbE до 8 GbE (с использованием технологии агрегации каналов). Практически все серверное сетевое оборудование задублировано, что позволяет повысить уровень отказоустойчивости.

4. Системы резервного копирования и восстановления данных гарантируют сохранность критически важных данных и возможность их быстрого восстановления в случае сбоя. Уровни отказоустойчивости: выход из стоя одного сервера кластера – время простоя – 0,1 сек.; выход из строя СХД кластера – время простоя от 3 до 5 минут (в зависимости от отработки отказа резервного кластера и количества запущенных виртуальных машин); выход из строя кластера – время простоя от 30 до 120 минут, возможна потеря данных работы за последние (от 30 сек. до 15 мин.); выход из строя двух основных СХД кластера – время простоя измеряется временем восстановления образов виртуальных машин (от 4 до 8 часов на одну виртуальную машину), возможна потеря данных работы за последние 3–7 дней.

5. Системы мониторинга и управления инфраструктурой позволяют администратору отслеживать состояние серверов, сетевого оборудования и других компонентов инфраструктуры, а также выполнять необходимые действия по их обслуживанию и настройке. В университете система мониторинга построена на базе компонентов open-source решения zabbix. Уведомления об проблемах ИТ-инфраструктуры рассылаются посредством Telegram-бота.

6. Файловые серверы используются для хранения и обмена данными между пользователями и приложениями. Все файловые сервисы виртуализированы.

7. Серверы приложений обеспечивают работу основных университетских сервисов, таких как веб-сайты университета и подразделений, системы управления учебным процессом и другие. В основе ЭИОС университета лежит платформа Moodle. Технически для обслуживания большого количества запросов от пользователей системы для обработки http-трафика используется три базовых сервера с поддержкой php. Сами веб-сервера замещены в демилитаризованной зоне. Перед ними размещены (на разных канал сети Интернет) два gateway-сервера. Они построены на базе nginx reverse-proxy. Для обработки запросов пользователей используется кластер баз данных, построенный на базе платформы MariaDB. Балансировщиком SQL-запросов выступает система HaProxy, размещенная на отдельном сервере. Для работы с видеоконференциями создан кластер серверов на базе решения BigBlueButton. В нашей среде, на текущий момент времени, размещено четыре сервера ВКС, сервер балансировки ВКС и сервер хранения записей, прошедших ВКРС. Для отказоустойчивости в ЭИОС предусмотрен резервный сервер ВКС на базе платформы JitsiMeet. Система дистанционного голосования, используемая в университете, а также другие сервисы такие, как сервер коротких ссылок, сервер рассылки уведомлений на Android-телефоны, сервис кеширования noSQL запросов также построены на базе открытых решений и установлены на виртуальные машины университета.

8. Серверы баз данных поддерживают работу систем управления базами данных, используемых для хранения информации о студентах, преподавателях, учебных планах и других данных. В нашей системе, кроме кластера MariaDB, используется кластер PostgreSQL для работы информационный системы «Тандем», кластер Microsoft SQL Server для работы систем 1С, систем антивирусной защиты и других систем университета.

Остальные сервисы ЭИОС университета построены на базе облачных решений компании Яндекс, для сквозной авторизации в которых используется решение Microsoft ADFS.

В процессе формирования единой цифровой образовательной платформы (с учетом изменения всеми вузами базового программного обеспечения на единое программное обеспечения, предоставленное учредителем) с точки зрения информационных и технических причин могут возникнуть следующие проблемы.

Образовательные учреждения могут использовать различные информационные системы, что может создать сложности при интеграции в единую платформу из-за различий в форматах данных, структурах баз данных и протоколах обмена информацией. Переход на цифровую образовательную платформу требует высокого уровня безопасности данных, учитывая конфиденциальность информации об учениках, преподавателях и учебных материалах. При создании цифровой образовательной платформы необходимо учитывать ее способность масштабироваться, чтобы обслуживать большое количество пользователей и обеспечивать высокую производительность. Внедрение новой цифровой образовательной платформы потребует обучения пользователей (студентов, преподавателей, администраторов) использованию новых инструментов и функций. Кроме этого необходимо сформировать единую надежную техническую поддержку для устранения возможных проблем с функционированием платформы и обеспечения бесперебойной работы. Решение этих проблем требует комплексного подхода, который включает тщательное планирование, анализ требований, разработку соответствующих технических решений и предоставление необходимой поддержки и обучения пользователям.

Если же рассмотреть сценарий сохранения уже используемого в вузах программного и аппаратного обеспечения, интеграцию можно осуществить на основе формирования специализированных интерфейсов передачи данных между университетами и учредителем. Для этого необходимо решить несколько задач, главными из которых являются создание четких стандартов и политик безопасности данных, которые будут применяться во всех учебных заведениях для обеспечения безопасной передачи информации в единую систему. Также необходимо использовать современные методы шифрования данных для защиты информации во время передачи и хранения, внедрить механизмы аутентификации, такие как двухфакторная аутентификация, для обеспечения безопасного доступа к данным. Важно регулярно обновлять системы безопасности и проводить аудиты для выявления уязвимостей и предотвращения возможных угроз, внедрить системы мониторинга и обнаружения инцидентов для оперативного реагирования на потенциальные угрозы безопасности.

Таким путем идут практически все организации, взаимодействующие с вузами по линиям приемной компании, линии взаимодействия с суперсервисами и другими сервисами, подведомственными Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству просвещения РФ и др. Сегодня среднестатистический региональный вуз передает те или иные данные аналогичным образом в десяток разнообразных систем. Часто данные передаются избыточно, что приводит к задублированию сущностей, смене форматов и другим негативным последствиями. Кроме этого, такой подход может иметь следующие недостатки:

1. Разнообразие стандартов. В разных системах могут использоваться разные стандарты и протоколы, что затрудняет обеспечение функциональной совместимости и безопасности при передаче данных.

2. Риск ошибок и потери данных. При переносе данных из нескольких систем на единую платформу возрастает риск ошибок, дублирования информации и потери данных, особенно если процессы интеграции не оптимизированы.

3. Повышенная нагрузка на систему. Обработка больших объемов данных из нескольких источников может увеличить нагрузку на центральную платформу, что может повлиять на производительность и результативность системы.

4. Сложность в управлении и обслуживании. Обслуживание и обновление нескольких систем, требующих переноса данных на единую платформу, может потребовать значительных усилий и ресурсов со стороны администраторов и специалистов в области информационных технологий.

5. Безопасность данных. Риск нарушения безопасности данных возрастает при передаче из нескольких источников, особенно если не все системы соответствуют высоким стандартам безопасности.

Учитывая эти недостатки, важно тщательно планировать и внедрять процессы интеграции данных из различных систем в единую платформу, чтобы свести к минимуму возможные проблемы и обеспечить эффективную работу цифровой образовательной платформы.

Исходя из рассмотренных аспектов, мы можем сделать вывод, что для отраслевых вузов первый подход, заключающийся в централизованной смене платформы, может быть предпочтительнее в сравнении с попыткой интеграции бесконечного числа систем в единую цифровую образовательную платформу.

Заключение

Основным результатом представленного исследования является совершенствование информационной образовательной среды системы кадрового обеспечения транспортной отрасли. Результат идентифицируется как разность между текущим состоянием и целевым состояниям, позволяющим инкорпорировать изолированные информационные образовательные системы университетских комплексов транспортной отрасли в единую образовательную платформу, построенную на использовании цифровых технологий. Предлагаемое решение представляет собой баланс между частным (собственными информационными ресурсами образовательной организации) и общим (единой цифровой образовательной платформой). При этом существующие информационные образовательные системы университетов не разрушаются. Сохраняются все преимущества изолированных друг от друга систем, проверенные в период временных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в 2020–2021 гг, формируются новые связи.

Источники:

2. Збарский А.М., Гаранин М.А., Суляева О.А. Сквозные цифровые технологии в образовании // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 3. – c. 1663-1674. – doi: 10.18334/vinec.13.3.118580.

3. Волов В.Т., Збарский А.М., Гаранин М.А., Горбатов С.В. Развитие системы профессионального образования на основе продуктов цифровой экономики // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 2. – c. 987-1004. – doi: 10.18334/vinec.13.2.118217.

4. Волов В.Т., Збарский А.М., Гаранин М.А. Методика трансформации образовательных организаций на основе фрактально-кластерной теории // Лидерство и менеджмент. – 2023. – № 3. – c. 871-886. – doi: 10.18334/lim.10.3.118731.

5. Гаранин М.А., Волов В.Т. Трансформация высшей школы // Вестник самгупс. – 2022. – № 2(56). – c. 9-13.

6. Гаранин М.А., Горбунов Д.В. Архитектор персональных карьерных траекторий // Вестник СамГУПС. – 2022. – № 1(55). – c. 9-14.

7. Гаранин М.А., Збарский А.М. Модель трансформации отраслевых транспортных образовательных организаций // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 3. – c. 1721-1736. – doi: 10.18334/vinec.13.3.118359.

8. Гаранин М.А., Иващева К.А. Цифровые образовательные платформы: структура и принципы работы // Техник транспорта: образование и практика. – 2023. – № 2. – c. 126-136. – doi: 10.46684/2687-1033.2023.2.126-136.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 05:41:20

Download PDF | Downloads: 18

The university's information system as an element of an industry-specific educational platform

Garanin M.A., Gorbatov S.V.Journal paper

Leadership and Management

Volume 12, Number 6 (June 2025)

Abstract:

The article examines the conditions necessary for transforming the information educational system of a modern university into a segment of a single digital educational industry platform.

The authors hypothesize the feasibility of integrating these systems into a unified digital educational platform and present a structural diagram illustrating the incorporation of a modern university's information system into such a platform.

The authors analyze the development of information educational systems in educational organizations according to two main indicators: human resources and information technology support. The role of the vice-rector for informatics in the university administration system is evaluated. Trends in the support of universities by information technology are noted.

The authors link the contradictions in professional education to the well-established subject-competence management system of educational programs. The authors propose forming competency-based educational programs that abandon the subject structure. The authors propose using an industry-specific digital educational platform created by a consortium of educational organizations and businesses to implement this approach.

The research results may interest the management of higher education institutions and companies that implement educational software.

Keywords: transport education, educational program management system, digital educational platform

JEL-classification: I21, I23, P46, H75

References:

Garanin M.A., Gorbunov D.V. (2022). Architect of personal career paths. Vestnik SamGUPS. (1(55)). 9-14.

Garanin M.A., Ivascheva K.A. (2023). Digital educational platforms: structure and principles of work. Tekhnik transporta: obrazovanie i praktika. 4 (2). 126-136. doi: 10.46684/2687-1033.2023.2.126-136.

Garanin M.A., Volov V.T. (2022). The transformation of higher education. Vestnik samgups. (2(56)). 9-13.

Garanin M.A., Zbarskiy A.M. (2023). A model for transforming sector-specific transportation training organizations. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (3). 1721-1736. doi: 10.18334/vinec.13.3.118359.

Volov V.T. (2022). Fractal cluster theory and technology of sustainable resource management in socio-economic systems Transport safety issues. 288.

Volov V.T., Zbarskiy A.M., Garanin M.A. (2023). Methodology of transforming educational organizations based on fractal cluster theory. Leadership and Management. 10 (3). 871-886. doi: 10.18334/lim.10.3.118731.

Volov V.T., Zbarskiy A.M., Garanin M.A., Gorbatov S.V. (2023). Development of the vocational training system based on the products of the digital economy. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (2). 987-1004. doi: 10.18334/vinec.13.2.118217.

Zbarskiy A.M., Garanin M.A., Sulyaeva O.A. (2023). End-to-end digital technologies in education. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (3). 1663-1674. doi: 10.18334/vinec.13.3.118580.