Структура системы публичного управления: анализ влияния форм, методов и механизмов развития

Разбейко Н.В.1![]()

1 Донецкая академия управления и государственной службы, ,

Скачать PDF | Загрузок: 47

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 4 (Апрель 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82282763

Аннотация:

В статье исследована структура системы публичного управления. Выявлено, что термин «публичное управление» законодательно не определен, поэтому внесено предложение о включении его в действующее законодательство. Под публичным управлением предлагается понимать деятельность органов публичной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития РФ и обеспечения ее национальной безопасности. Наличие программ правительства обращает внимание на важные стратегические направления для государства в сфере публичного управления, например, государственная программа РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». В статье изучены формы, методы и механизмы развития структуры публичного управления, структура системы публичной власти в субъектах РФ. В России существует децентрализованное публичное управление, с разделением власти на три ветви. Данное исследование способствует развитию теоретических основ публичного управления и формированию научно обоснованных рекомендаций для проведения реформ.

Ключевые слова: публичное управление; структура; формы; механизмы

Введение

Актуальность исследования структуры системы публичного управления обусловлена необходимостью эффективной реализации стратегических приоритетов государства, закрепленных в ключевых программных документах и достижения стратегических целей развития страны. Например, государственная программа РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» [9] применяется для обеспечения эффективного использования бюджетных средств и укрепления межбюджетных отношений. Кроме того, «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [12] направлена на адаптацию структуры публичного управления к новым цифровым реалиям, внедрение современных информационных технологий и обеспечения кибербезопасности, что предполагает в дальнейшем пересмотр организационных моделей и распределения полномочий между различными органами власти. Одним из направлений государственной программы РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» [10] обозначено реформирование системы управления государственными программами РФ. В «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [14] называется одним из направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности - развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики.

Исследование форм, методов и механизмов, влияющих на развитие структуры системы публичного управления, требует применения разнообразных научных методов. Одним из ключевых подходов является теоретический анализ, который включает изучение научной литературы, нормативно-правовых актов и документов. Это позволяет выявить основные формы, используемые в публичном управлении. Системный подход помогает рассматривать публичное управление как целостную структуру, где все элементы взаимосвязаны.

Целью исследования является исследование структуры системы публичного управления.

Научная новизна исследования состоит в определении форм, методов и механизмов, влияющих на развитие структуры системы публичного управления; в результате анализа законодательства РФ выявлено, что термин «публичное управление» в законодательстве не зафиксирован; предложено внести термин «публичное управление» в действующее законодательство; предложена формулирование содержание термина «публичное управление».

Основная часть

В науке понятие «публичное управление» рассматривают с разных точек зрения. Л. В. Федоренко рассматривает публичное управление как волевое целенаправленное воздействие управомоченного субъекта, наделенного публично-властными полномочиями на поведение коллектива/общности людей, осуществляемое на постоянной/устойчивой основе путем субординации либо координации воли сторон в публично-значимых интересах в рамках субъект-субъектного взаимодействия в строгом соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов [18, с. 103].

М. Н. Кобзарь-Фролова указывает на то, что понятие «государственное управление» имманентно понятию «публичное управление» и связано с деятельностью системы органов публичной власти (в том числе органов местного самоуправления) [6].

Понятия государственного и муниципального управления зафиксированы в законодательстве о планировании [15]. Например, муниципальное управление - это деятельность органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития.

В то же время, термин «публичное управление» законодательно не определен, не смотря на то, что принят Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее - закон о публичной власти) [16].

Поэтому для целей данного исследования под публичным управлением предлагается понимать деятельность органов публичной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития РФ и обеспечения ее национальной безопасности. Это понятие необходимо внести в закон о публичной власти.

При организации публичного управления необходимо учитывать, что частные и государственные компании используют GR-функции. Как считают ученые, эффективность GR-менеджмента зависит от следования определенным принципам, обеспечивающим законность, этику, прозрачность, взаимовыгодность, ответственность, доверие и регулярность коммуникаций [13, c. 101]. В п. 1 ст. 2, ст. 17 Федерального закона «О Государственном Совете Российской Федерации» [17] указаны принципы системы публичного управления - согласованное функционирование; организационно-правовое, функциональное и финансово-бюджетное взаимодействие.

Формы публичного управления:

- централизованное управление, когда принятие основополагающих решений и контроль осуществляются одним центральным органом или лицом;

- децентрализованное управление, когда власть и принятие решений распределены между различными органами или уровнями управления;

- международное управление, когда происходит сотрудничество и координация деятельности между различными государствами или международными организациями.

Так как в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства (ст. 8 Конституции РФ), поэтому, статья 132 Конституции указывает, что в России система публичной власти едина, в нее входят органы местного самоуправления и органы государственной власти.

В то же время, единую систему публичной власти можно структурировать по подсистемам, уровням, функциональным и статусным характеристикам [7, с. 70]. Существует два уровня публичного управления – федеральный уровень и уровень субъектов федерации. Кроме этого, на основании ст. 10 Конституции РФ публичное управление по функциям, которые оно выполняет, можно разделить на законодательное, исполнительное, судебное. В России существует децентрализованное публичное управление, с разделением власти на три ветви.

Для эффективного управления социально-экономическими макросистемами необходимо иметь информацию о структуре данной макросистемы, динамике её развития, а также иметь возможность прогнозировать тенденции её трансформации [2, с.10-11].

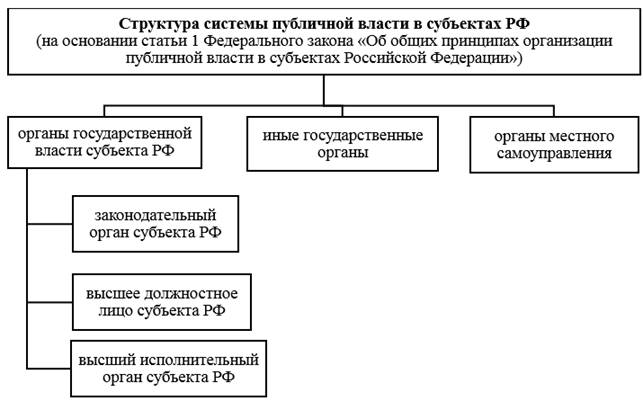

Структура системы публичной власти в субъектах РФ разнообразна и многопланова (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура системы публичной власти в субъектах РФ (разработано автором на основе законодательства РФ)

Административные структуры, играющие ключевую роль в координации деятельности городских властей [28], опираются на формальные и неформальные организационные механизмы, включая специализацию, стандартизацию, формализацию, централизацию и конфигурацию [24]. В Российской Федерации функционирует разветвленная сеть муниципальных образований различных типов, что подчеркивает важность эффективного построения административных структур на всех уровнях для обеспечения скоординированной и результативной работы органов местного самоуправления.

По состоянию на 1 марта 2019 г. в Российской Федерации насчитывалось 21 408 муниципальных образований, в том числе 1 728 муниципальных районов, 1 472 городских поселения, 17 304 сельских поселения, 615 городских округов, 3 городских округа с внутригородским делением, 19 внутригородских районов в городских округах и 267 внутригородских муниципальных образований в границах городов федерального значения (по данным Министерства юстиции РФ).

По состоянию на 1 января 2020 г. в Российской Федерации насчитывалось 20 846 муниципальных образований, в том числе 1 673 муниципальных районов, 1 398 городских поселения, 16 821 сельских поселения, 632 городских округов, 3 городских округа с внутригородским делением, 19 внутригородских районов в городских округах и 267 внутригородских муниципальных образований в границах городов федерального значения (по данным Министерства юстиции РФ) [1].

Таким образом, количество муниципальных образований уменьшилось на 562, путем укрупнений и преобразований районов в муниципальные округа. Округ как вид муниципального образования появился в 2019 году. Например, Законодательное собрание Кубани в первом чтении приняли законопроект о преобразовании Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов в муниципальные округа (за счет объединения всех поселений, входящих в состав района). [2] Эта модель позволяет привлечь дополнительные средства в бюджет муниципалитета. К примеру, есть федеральные и краевые проекты, для реализации которых в муниципальных образованиях нужно соответствовать определенным критериям. Так, для проекта «Формирование комфортной городской среды» минимальная численность населения составляет 1000 человек, что легко можно обеспечить в пределах муниципальные округа.

Таким образом, создана солидная практика функционирования муниципальных образований в условиях двухуровневой системы [4, с. 153-157]. Однако существуют проблемы определения территорий, на которых создаются муниципальные образования в Российской Федерации. Обосновывается необходимость сохранения двухуровневой системы местного самоуправления [1].

Можно согласиться с мнением зарубежного ученого о том, что организационная структура (централизованная и формализованная) влияет на взаимосвязь между организационной гибкостью и эффективностью инноваций. Развивающийся ландшафт общественных администраций требует новых моделей управления [20].

А.К. Доргушаова считает, что деятельность кластеров по регионам обеспечивает рост показателей инновационности, но не решает задачи пространственного развития: идет стягивание ресурсов в полюса роста и ухудшение положения периферии [3, с.27].

Для публичного управления важна институциональная теория, которая предполагает, что на структуры, процессы и поведение внутри организаций влияет институциональная среда, в том числе человеческий капитал, нормативно-правовая база и общественные ожидания [23], а кроме этого - рабочая культура [21].

Поэтому можно обозначить следующие методы публичного управления:

- Правовые методы (использование законодательства и правовых норм для регулирования и контроля деятельности государственных органов).

- Административные методы (применение административных процедур и инструментов для управления и контроля государственных органов).

- Экономические методы - это использование экономических инструментов, таких как 1) финансовое управление (в том числе бюджетирование; управление инвестициями; управление рисками; анализ финансовой отчетности и принятие решений о финансовых стратегиях; использование инструментов экономического стимулирования и поддержки определенных отраслей или регионов, а также для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, в том числе налоговые льготы, субсидии, кредитные программы и другие формы государственной поддержки); 2) фискальная политика (использование государством мер по управлению расходами и доходами в целях регулирования экономической активности и достижения макроэкономической стабильности; фискальная политика включает в себя такие инструменты, как налоговая политика, государственные закупки); 3) монетарная политика, в рамках которой государственные органы, такие как центральный банк, используют контроль денежного предложения и ставок процента с целью регулирования инфляции, поддержания стабильности финансовой системы и обеспечения макроэкономической устойчивости; 4) регулирование рынков, то есть такие меры, как введение антимонопольного законодательства, контроль качества товаров и услуг.

Например, бюджетирование - это процесс составления, планирования и утверждения бюджета организации. Бюджет представляет собой план распределения финансовых ресурсов на определенный период времени (обычно год) и включает в себя оценку доходов и расходов. Бюджетирование позволяет публичному органу власти определить свои финансовые возможности, установить приоритеты и разработать план действий. Кроме того, бюджет является важным инструментом контроля и мониторинга выполнения финансовых показателей.

Институт перераспределения полномочий в РФ находится в активной стадии формирования. Например, случай закрепления законом субъекта РФ за сельскими поселениями данного субъекта вопросов местного значения из числа вопросов местного значения городских поселений. Органы местного самоуправления сельских поселений вправе обратиться в органы государственной власти соответствующего субъекта РФ для передачи в бюджеты соответствующих сельских поселений дополнительных налоговых доходов или части поступлений (п. 4 ст. 61.1 БК РФ). При использовании института перераспределения полномочий возникают трудности. Так, Е. С. Шугрина указывает, что полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в любой момент могут быть изъяты в пользу органов государственной власти субъектов РФ, и отсутствует обязанность согласовывать свои решения с органами местного самоуправления при принятии соответствующих законов [19, с. 192].

Механизмы публичного управления:

- планирование и программирование, разработка стратегических планов и программ для достижения целей и задач публичного управления;

- распределение финансовых ресурсов и контроль их использования для эффективного функционирования публичного сектора;

- систематическое наблюдение (мониторинг) и оценка результатов и эффективности деятельности органов публичного управления осуществляется на основании государственных программ. Например, мониторинг развития системы местного самоуправления в Российской Федерации осуществляется Минюстом России в соответствии с государственной программой «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» [9].

При планировании публичного управления возникают трудности. Например, планирование территориальных структур происходит на основании Постановления Правительства РФ от 13.11.2006 № 680 [11] и Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В то же время федеральный законодатель на сегодняшний день смешивает категории «административно-территориальное устройство» и «муниципально-территориальное устройство» [5, с. 52]. Поэтому Конституционный Суд РФ указывает, что 1) территориальное устройство местного самоуправления жестко не связано с административно-территориальным делением; 2) должно способствовать приближению органов местного самоуправления к населению и позволять решать весь комплекс вопросов местного значения; 3) наличие установленного законодателем порядка образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных образований – существенный элемент их правового статуса для реализации права граждан осуществления местного самоуправления; 4) любое изменение территориальных основ местного самоуправления не может приводить к отказу от него» [8].

По мнению А.К. Доргушаовой в последние годы все больше внимания уделяется механизмам построения инновационных взаимодействий в системе отношений «центр-периферия» для связывания ресурсов модернизации [3, с.28]. В этом аспекте цифровые механизмы являются сейчас мобильным, динамичным средством эффективности публичного управления.

Появляются новые организационные структуры, которые позволяют сбалансировать опыт в области ИИ, доступный как извне, так и внутри государственных учреждений. Возможности ИИ в государственных организациях динамичны, поскольку отсутствие структурных и постоянных ресурсов может сделать возможности ИИ нестабильными и временными [22].

В странах с более высоким уровнем цифровизации публичного управления также наблюдается более высокая эффективность публичного управления и снижение уровня коррупции [29].

В публичном управлении, чтобы усилия по цифровизации были справедливыми и эффективными, должны быть решены такие проблемы, как цифровое неравенство, вопросы конфиденциальности данных и необходимость надёжных мер кибербезопасности [27].

Можно согласиться с мнением зарубежных ученых, что «цифровизация публичного сектора и человеческий фактор признаются ключевыми факторами эффективного публичного управления» [25].

Кроме цифровизации, А.К. Доргушаова предлагает в узловых структурных элементах экономического каркаса региона повышать уровень генерирования импульсов инновационного развития и использования инвестиционных и финансовых ресурсов; вовлечь ресурсный потенциал периферии региона. Многое зависит от системы управления, встраиваемой в структуру экономического каркаса [3, с.32, 36]. Публичное управление, как известно, напрямую зависит от руководителей, которые осуществляют это управление; от того, какие именно руководители назначены или выбраны.

Меритократический выбор руководителей (правильный выбор руководителей) является лучшим способом борьбы с коррупцией. Коррупция в налоговом администрировании препятствует официальной деловой активности и экономическому росту [ 26].

Если соединить указанные выше мнения, то внедрение меритократических принципов в структуру управления, предложенную А.К. Доргушаовой, способствует повышению эффективности использования ресурсов и инновационному развитию региона, одновременно снижая коррупционные риски, препятствующие экономическому росту.

Выводы

Термин «публичное управление» - деятельность органов публичной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития РФ и обеспечения ее национальной безопасности. Это понятие необходимо внести в закон о публичной власти.

Современные тенденции развития структуры публичного управления характеризуются переходом к более гибким, адаптивным и ориентированным на результат моделям. Наблюдается децентрализация полномочий, расширение участия граждан в управлении, внедрение цифровых технологий и платформ, а также ориентация на программно-целевые методы управления и оценку эффективности деятельности органов власти на основе измеримых показателей.

Формы, методы и механизмы публичного управления оказывают влияние на его развитие, определяя структуру, процедуры контроля, а также показатели эффективности публичного управления. Это позволяет выявить наиболее перспективные направления оптимизации государственного аппарата, для повышения его эффективности, а также обеспечения подотчётности перед обществом, особенно в условиях усиления глобальной конкуренции.

Реформирование системы управления государственными программами РФ состоит в упрощении структуры и формата, координации государственных программ субъектов РФ и федерального центра по предметам совместного ведения.

[1] Инфрмационно-аналитические материалы «Формирование местного самоуправления в Российской Федерации (выпуск завершен в 2021 году)» // Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный реурс] – Режим доступа: URL:https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13263 (дата обращения - 03.03.2025)

[2] Три района Краснодарского края преобразуют в муниципальные округа // Сетевое издание «Коммерсантъ» [Электронный реурс] – Режим доступа: URL:https://www.kommersant.ru/doc/6393492 (дата обращения - 03.03.2025)

Источники:

2. Восканов М.Э. Публичное управление социально-экономическими макросистемами в условиях становления информационного общества. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. - Грозный, 2021. – 49 c.

3. Доргушаова А.К. Экономический каркас территории инновационно-ориентированного развития: структурная модель, институты и механизмы формирования. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. - Ростов-на-Дону, 2016. – 22 c.

4. Жиляев А.В. Промежуточные итоги реформы территориальных основ местного самоуправления в России // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2023. – № 2(89). – c. 153-157. – doi: 10.24412/1999-625X-2023-289-153-157.

5. Захаров И.В. К вопросу о совершенствовании территориальной организации местного самоуправления // Муниципалитет: экономика и управление. – 2023. – № 4(45). – c. 50-57. – doi: 10.22394/2304-3385-2023-4-50-57.

6. Кобзарь-Фролова М.Н. О терминах «государственное управление» и «публичное управление» в научных трудах, учебной литературе и законодательстве // Правовая политика и правовая жизнь. – 2023. – № 2. – c. 87-103. – doi: 10.24412/1608-8794-2023-2-87-103.

7. Мархгейм М.В. Система публичной власти Российской Федерации: конституционные детерминанты единения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2022. – № 8(147). – c. 66-72.

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.05.2007 № 406-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Клюшкина Анатолия Петровича, Михеева Эдуарда Аркадьевича, Новиковой Татьяны Федоровны и Шкутника Виктора Афанасьевича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 2 статьи 6 и статьи 8 Закона Московской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области», а также разделов I и V приложения к данному Закону». Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2007. № 6. «Официальный интернет-портал правовой информации». [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3GqM7m (дата обращения: 03.03.2025).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 (ред. от 26.08.2023 № 1394) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2016 г. - N 22, ст. 3224

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г. - N 18, ст. 2166 (Часть III)

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2006 № 680 (ред. 28.11.2023) «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г. - N 47, ст. 4910

12. Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2024 N 637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2024 г. - N 13, ст. 1837

13. Савельева В.В., Веселова А.С. GR-менеджмент как инструмент ESG-трансформации в российских компаниях: результаты эмпирического исследования // Управленец. – 2024. – № 6. – c. 93-105. – doi: 10.29141/2218-5003-2024-15-6-7.

14. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2017 г. - N 20, ст. 2902

15. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г. - N 26, ст. 3378 (Часть I)

16. Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2021. - №52, ст. 8973

17. Федеральный закон «О Государственном Совете Российской Федерации» от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2020. - №50, ч. 3, ст. 8039

18. Федоренко Л.В. К вопросу определения понятия публичного управления // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2023. – № 12(163). – c. 101-104.

19. Шугрина Е.С. Перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения в материалах правоприменительной практики // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2024. – № 2(30). – c. 187-194. – doi: 10.21603/2542-1840-2024-8-2-187-194.

20. Almazrouei F., Elias Sarker A., Zervopoulos P., Yousaf S. Organizational Structure, Agility, and Public Value-Driven Innovation Performance in the UAE Public Services // Heliyon. – 2024. – № 13. – p. e33261. – doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33261.

21. Androniceanu A., Georgescu I., Sabie O.M. The impact of digitalization on public administration, economic development, and well-being in the EU countries // Central European Public Administration Review. – 2022. – № 2. – p. 9-31. – doi: 10.17573/cepar.2022.2.01.

22. van Noordt C., Tangi L. The dynamics of AI capability and its influence on public value creation of AI within public administration // Government Information Quarterly. – 2023. – № 4. – p. 101860. – doi: 10.1016/j.giq.2023.101860.

23. DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // American Sociological Review. – 1983. – № 2. – p. 147-160.

24. Almazrouei F., Elias Sarker A., Zervopoulos P., Yousaf S. Organizational structure, agility, and public value-driven innovation performance in the UAE public services // Heliyon. – 2024. – № 13. – p. e33261. – doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33261.

25. Febiri F., Gariba M.I., Hub M., Provaznikova R. The synergy between human factors, public digitalization and public administration in the European context // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. – 2024. – № 4. – p. 100424. – doi: 10.1016/j.joitmc.2024.100424.

26. Nikolaos P. Antonakas, Ioannis Seimenis, Nikolaos Konstantopoulos The Organizational Structure of the Public Service and its Role on the Level of Corruption: The Case of Greek Tax Administration // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2014. – p. 494-500. – doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.071.

27. Profiroiu C.M., Negoiță C.I., Costea A.V. Digitalization of public administration in EU member states in times of crisis: the contributions of the national recovery and resilience plans // International Review of Administrative Sciences. – 2023. – doi: 10.1177/00208523231177554.

28. Richard C. Feiock, Rachel M. Krause, Christopher V. Hawkins. The Impact of Administrative Structure on the Ability of City Governments to Overcome Functional Collective Action Dilemmas: A Climate and Energy Perspective // Journal of Public Administration Research and Theory. – 2017. – № 4. – p. 615-628. – doi: 10.1093/jopart/mux021.

29. Vilkas M., Bikfalvi A., Rauleckas R., Marcinkevicius G. The interplay between product innovation and servitization: the mediating role of digitalization // The Journal of Business & Industrial Marketing. – 2022. – № 11. – p. 2169-2184. – doi: 10.1108/jbim-03-2021-0182.

Страница обновлена: 20.02.2026 в 12:52:51

Download PDF | Downloads: 47

Structure of the public administration system: analysing the impact of forms, methods and mechanisms of development

Razbeyko N.V.Journal paper

Leadership and Management

Volume 12, Number 4 (April 2025)

Abstract:

The article examines the trends in the development of the structure of the public administration system. It is shown that the term "public administration" is not legally defined, therefore it is proposed to include it in the current legislation. It is proposed to understand by public administration the activity of public authorities in the exercise of their powers in the sphere of socio-economic development of the Russian Federation and ensuring its national security. Forms, methods and mechanisms of development of public administration structure are studied. In Russia, there is a decentralized public administration with the division of power into three branches. The presence of government programs draws attention to important strategic directions of the state in the field of public administration, for example, the state program of the Russian Federation "Development of federal relations and creation of conditions for effective and responsible management of regional and municipal finances" and "Strategy for the development of the information society in the Russian Federation for 2017-2030". The study contributes to the development of theoretical foundations of public administration and the formation of scientifically based recommendations for reforms.

Keywords: public administration, structure, form, mechanism

References:

Almazrouei F., Elias Sarker A., Zervopoulos P., Yousaf S. (2024). Organizational Structure, Agility, and Public Value-Driven Innovation Performance in the UAE Public Services Heliyon. 10 (13). e33261. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33261.

Almazrouei F., Elias Sarker A., Zervopoulos P., Yousaf S. (2024). Organizational structure, agility, and public value-driven innovation performance in the UAE public services Heliyon. 10 (13). e33261. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33261.

Androniceanu A., Georgescu I., Sabie O.M. (2022). The impact of digitalization on public administration, economic development, and well-being in the EU countries Central European Public Administration Review. 20 (2). 9-31. doi: 10.17573/cepar.2022.2.01.

Buchakova M.A. (2024). Problemy formirovaniya territorialnyh osnov mestnogo samoupravleniya [Problems of reforming the territorial foundations of local self-government]. Problemy pravookhranitelnoy deyatelnosti. (2(56)). 6-10. (in Russian).

DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields American Sociological Review. 48 (2). 147-160.

Dorgushaova A.K. (2016). Ekonomicheskiy karkas territorii innovatsionno-orientirovannogo razvitiya: strukturnaya model, instituty i mekhanizmy formirovaniya [The economic framework of the territory of innovation-oriented development: structural model, institutions and mechanisms of formation] Rostov-on-Don. (in Russian).

Febiri F., Gariba M.I., Hub M., Provaznikova R. (2024). The synergy between human factors, public digitalization and public administration in the European context Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 10 (4). 100424. doi: 10.1016/j.joitmc.2024.100424.

Fedorenko L.V. (2023). K voprosu opredeleniya ponyatiya publichnogo upravleniya [On the definition of the concept of public administration]. Science and education: economy and entrepreneurship; law and management. (12(163)). 101-104. (in Russian).

Kobzar-Frolova M.N. (2023). O terminakh «gosudarstvennoe upravlenie» i «publichnoe upravlenie» v nauchnyh trudakh, uchebnoy literature i zakonodatelstve [About the terms «public administration» and «public administration» in scientific works, educational literature and legislation]. Pravovaya politika i pravovaya zhizn. (2). 87-103. (in Russian). doi: 10.24412/1608-8794-2023-2-87-103.

Markhgeym M.V. (2022). Sistema publichnoy vlasti Rossiyskoy Federatsii: konstitutsionnye determinanty edineniya [The system of public power in the Russian Federation: constitutional determinants of unity]. Science and education: economy and entrepreneurship; law and management. (8(147)). 66-72. (in Russian).

Nikolaos P. Antonakas, Ioannis Seimenis, Nikolaos Konstantopoulos (2014). The Organizational Structure of the Public Service and its Role on the Level of Corruption: The Case of Greek Tax Administration Procedia - Social and Behavioral Sciences. 148 494-500. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.071.

Profiroiu C.M., Negoiță C.I., Costea A.V. (2023). Digitalization of public administration in EU member states in times of crisis: the contributions of the national recovery and resilience plans International Review of Administrative Sciences. doi: 10.1177/00208523231177554.

Richard C. Feiock, Rachel M. Krause, Christopher V. Hawkins. (2017). The Impact of Administrative Structure on the Ability of City Governments to Overcome Functional Collective Action Dilemmas: A Climate and Energy Perspective Journal of Public Administration Research and Theory. 27 (4). 615-628. doi: 10.1093/jopart/mux021.

Saveleva V.V., Veselova A.S. (2024). GR-menedzhment kak instrument ESG-transformatsii v rossiyskikh kompaniyakh: rezultaty empiricheskogo issledovaniya [Gr management as an esg transformation driver: evidence from russian companies]. The Manager. 15 (6). 93-105. (in Russian). doi: 10.29141/2218-5003-2024-15-6-7.

Shugrina E.S. (2024). Pereraspredelenie polnomochiy po resheniyu voprosov mestnogo znacheniya v materialakh pravoprimenitelnoy praktiki [Reauthorization of local issues in law enforcement practice]. Bulletin of Kemerovo State University. 8 (2(30)). 187-194. (in Russian). doi: 10.21603/2542-1840-2024-8-2-187-194.

Vilkas M., Bikfalvi A., Rauleckas R., Marcinkevicius G. (2022). The interplay between product innovation and servitization: the mediating role of digitalization The Journal of Business & Industrial Marketing. 37 (11). 2169-2184. doi: 10.1108/jbim-03-2021-0182.

Voskanov M.E. (2021). Publichnoe upravlenie sotsialno-ekonomicheskimi makrosistemami v usloviyakh stanovleniya informatsionnogo obshchestva [Public management of socio-economic macrosystems in the context of the information society formation] Grozny. (in Russian).

Zakharov I.V. (2023). K voprosu o sovershenstvovanii territorialnoy organizatsii mestnogo samoupravleniya [On the issue of improving local government territorial organization]. Munitsipalitet: ekonomika i upravlenie. (4(45)). 50-57. (in Russian). doi: 10.22394/2304-3385-2023-4-50-57.

Zhilyaev A.V. (2023). Promezhutochnye itogi reformy territorialnyh osnov mestnogo samoupravleniya v Rossii [Intermediate results of the reform of the territorial foundations of local self-government in Russia]. Nauchnyy vestnik Omskoy akademii MVD Rossii. 29 (2(89)). 153-157. (in Russian). doi: 10.24412/1999-625X-2023-289-153-157.

van Noordt C., Tangi L. (2023). The dynamics of AI capability and its influence on public value creation of AI within public administration Government Information Quarterly. 40 (4). 101860. doi: 10.1016/j.giq.2023.101860.