Институциональный подход к экосистемам технологического предпринимательства

Косухина М.А.1, Шашина Н.С.1

1 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет \"ЛЭТИ\" им. В.И. Ульянова (Ленина), ,

Скачать PDF | Загрузок: 21

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 8 (Август 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83094699

Аннотация:

В условиях современной экономики технологическое предпринимательство выступает одним из ключевых драйверов инновационного развития и экономического роста, способствуя созданию новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. Однако в научной литературе отсутствует единый подход к определению сущности и механизмов функционирования технологического предпринимательства, что затрудняет разработку эффективных стратегий его развития. Для преодоления фрагментарности существующих исследований предлагается рассматривать технологическое предпринимательство через призму экосистемно-институционального подхода, где экосистемы технологического предпринимательства рассматриваются как целостный социально-экономический институт. В статье предложена многоуровневая структурная модель экосистемы технологического предпринимательства, систематизированы основные принципы функционирования и соответствующие им метрики

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, экосистема технологического предпринимательства, неоинституциональная теория, модель экосистемы технологического предпринимательства

JEL-классификация: L26, M11, M21, R11

Введение

В условиях современной экономики стремительными темпами технологических трансформаций и нарастающей конкурентной динамикой технологическое предпринимательство выступает одним из ключевых драйверов инновационного развития и экономического роста, способствуя созданию новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. На сегодняшний день в научной литературе отсутствует унифицированный подход к определению сущности и механизмов функционирования технологического предпринимательства. Плюралистичность интерпретаций понятия технологическое предпринимательство, предлагаемых различными авторами, приводит к концептуальной неоднозначности, что затрудняет выработку эффективных стратегий его стимулирования и развития, а также формирование целостной теоретической основы для дальнейших исследований.

Актуальность настоящего исследования определяется потребностью в создании комплексной концептуальной рамки, позволяющей рассматривать технологическое предпринимательство как социально-экономический институт, что предоставляет новые возможности для изучения их структуры, динамики и вклада в инновационный потенциал России.

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной научной литературе представлены различные подходы к трактовке понятия технологическое предпринимательство. Так, Подшивалова М.А. и Смаилов С.Т. [5, с. 160-163] выделяют пять основных подходов: процессный, финансовый, макроэкономический, компетентностный и функциональный. Полозков М.Г. и др. [6, с. 70] связывают технологическое предпринимательство с инновационным развитием, подчеркивая его роль в экономическом прогрессе. Руцкий В.Н. и Пыжев И.С. [7, с. 128–130] рассматривают его как подсистему инновационной деятельности в рамках институциональной модели «тройной спирали». Акинфеева Е.В. и Ерзнкян Б.А. [1, с. 60–66] применяют теорию длинных волн Кондратьева для анализа динамики инновационных бизнес-моделей. Ергин С.М. и Копаенко И.В. [2, с. 74–76], а также Тарасова А.Н. [10, с. 952] указывают на необходимость учета таких факторов, как цифровая трансформация, экономическая свобода, инициативность, новаторство и деловая репутация. Другие исследователи акцентируют внимание на дополнительных аспектах. Так, Сухина Т.П. и Волегжанина И.С. [9, с. 58] подчеркивают значимость инновационно-предпринимательской компетенции участников, а Шереметьева Е.Н. и др. [11, с. 764] фокусируются на бизнес-моделях типа стартап. Земцов С.П. и Бабурин В.Л. [27, с. 8–12], а также Стем Э. (Stam E.) [3, с. 1763–1766], Раменская Л.А. [7, c. 155], Ван де Вен А. (Van de Ven A.) [28] рассматривают технологическое предпринимательство через призму экосистемного подхода, отмечая сложность и динамичность сети взаимодействий между акторами. Фелд Б. (Feld B.) [24, с. 207] выделяет роль предпринимательских сообществ в развитии инновационных компаний. Представленные подходы учитывает лишь отдельные аспекты технологического предпринимательства. Отсутствие комплексного подхода, объединяющего экосистемную динамику и институциональные рамки, остается значимым научным пробелом.

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка многоуровневой структурной модели экосистемы технологического предпринимательства, как самостоятельного социально-экономического института.

Авторы выдвигают гипотезу, что экосистема технологического предпринимательства (ЭТП) является самостоятельным социально-экономическим институтом, обеспечивающим нормативную, регулятивную и культурно-когнитивную базу для развития технологически ориентированных бизнес-моделей.

Научная новизна заключается в разработке многоуровневой структурной модели ЭТП, систематизации принципов ее функционирования и соответствующих метрик, а также в предложении нового взгляда на ЭТП как самостоятельный социально-экономический институт.

Методология исследования основана на применении основных положений неоинституциональной теории, а также системном подходе к изучению экосистем технологического предпринимательства.

Теоретические подходы к определению понятия технологическое предпринимательство

Систематизируем основные подходы к определению понятия технологическое предпринимательство (табл.1).

Таблица 1

Теоретические подходы к определению понятия технологическое предпринимательство (составлено авторами)

|

Подход

|

Трактовка

|

Продукт

|

|

Процессный

|

последовательность

этапов коммерциализации научных исследований и разработок [4, С. 9-12].

|

Инновация

(коммерциолизованное, защищенное правом на интеллектуальную собственность и

внедренное новшество)

|

|

Макроэкономический

|

инструмент

макроэкономического развития в контексте принадлежности к тем или иным

технологическим укладам [32, C. 1268], [6, с. 70].

|

Новый

технологический уклад

|

|

Институциональный

|

фокусируется

на роли государственных институтов, образовательных организаций и

инфраструктуры в формировании и поддержке технологического

предпринимательства [8, с. 130].

|

Взаимодействие

институтов, образующих инновационную систему, экономический рост

|

|

Компетентностный

|

фокусируется

на интеллектуальном капитале и компетентностной модели, как основополагающих

элементах технологического предпринимательства [9, с.

58], [28].

|

новая

компетентностную модель акторов технологического предпринимательства

|

|

Экосистемный

|

Фокусируется

на системе экономических взаимотношений участников инновационной деятельности

продуктом которой является стартап [27, с. 10], [3,

с. 1764].

|

развитие

инновационных компаний

|

Рассмотрение ЭТП как социально-экономического института подчеркивает её роль в создании условий для систематического воспроизводства результата технологического предпринимательства. В отличие от традиционных подходов, экосистемно-институциональный подход акцентирует внимание на институциональной среде — формальных (законы, нормы, инфраструктура) и неформальных (культура, доверие, традиции) институтах, — формирующих поведение акторов и определяющих эффективность их взаимодействия. Это особенно важно с точки зрения результата, поскольку добавленная стоимость в ЭТП зависит не только от инноваций как таковых, но и от способности экосистемы поддерживать кооперацию, обмениваться ресурсами и адаптироваться к изменениям.

Таким образом, по мнению авторов наиболее полно отражающим специфику технологического предпринимательства подходом является рассмотрение технологического предпринимательства, как экосистемы с учетом основных положений неоинституциональной теории. Целью настоящего исследования является обоснование рассмотрения экосистем технологического предпринимательства (ЭТП), как самостоятельного социально-экономического института, обеспечивающего нормативную, регулятивную и культурно-когнитивную базу для развития технологически ориентированных бизнес-моделей.

Теоретические основы экосистем технологического предпринимательства

Обратимся к предпосылкам возникновения понятия экосистема. Термин «экосистема» был впервые введен в 1935 г. году британским геоботаником Артуром Тэнсли [29], рассмотревшим экосистему как совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может осуществляться круговорот веществ. В 1993 г. Джеймс Мур [25] адаптировал этот термин к бизнес-среде, определив бизнес-экосистему, как сеть организаций и отдельных институций, образующих систему взаимной поддержки и коэволюции. Б. Фелд (B. Feld) [24] отмечает, что в отличие от концепции инновационных кластеров, концепция предпринимательских экосистем, не предполагает необходимости значительных вложений в развитие новой инфраструктуры. Основная цель предпринимательской экосистемы заключается в формировании активного сообщества предпринимателей, способных совместно оказывать поддержку развитию и расширению инновационных компаний.

С точки зрения институциональной теории экосистема технологического предпринимательства представляет собой динамически организованное поле, включающее сложное взаимодействие институтов, регулирующих развитие технологически ориентированных бизнес-моделей и, как следствие, продуктов и услуг, опирающихся на передовые технологические решения инновационно-предпринимательскую деятельность. ЭТП формирует уникальную институциональную среду, где взаимодействия акторов создают кумулятивный эффект, способствующий инновационному развитию. В рамках данного исследования авторами предлагается рассматривать экосистему технологического предпринимательства, как самостоятельный социально-экономический институт, создающий нормативную, регулятивную и культурно-когнитивную базу, необходимую для успешного расширения и развития технологически ориентированных бизнес-моделей.

Среди основных принципов функционирования и соответствующих им метрик ЭТП, как самостоятельного социально-экономического института авторами предлагается выделить следующие (табл. 2).

Таблица 2

Основные принципы функционирования и соответствующие им метрики ЭТП (составлено авторами на основе [29], [15- 16], [19-20], [22 -23], [26], [28], [30 -31])

|

Принцип

|

Метрика

|

Обоснование

|

|

Принцип

институциональной регуляции

|

Число

региональных законов, программ и политик, направленных на поддержку

технологического предпринимательства

|

Наличие

формальных правил и их стабильность создают предсказуемую среду для

участников ЭТП.

|

|

Принцип

институциональной легитимации

|

Индекс

доверия, основанный на социологических исследованиях восприятия,

прозрачности, стабильности институциональных норм

|

Легитимность,

как институциональный конструкт обеспечивает приверженность экономических

агентов нормам экосистемы, снижая трансакционные издержки

|

|

Принцип

инфраструктурной поддержки

|

Количество

и активность институтов развития (технопарков, бизнес-инкубаторов,

акселераторов), а также их финансирование и результаты (например, число

поддержанных стартапов).

|

Институты

развития обеспечивают инфраструктуру и ресурсы для малых технологических

компаний (МТК).

|

|

Принцип

саморегуляции

|

Динамика

роста числа новых МТК.

Коэффициент выживаемости МТК, измеряемый долей предприятий, достигших стадии масштабирования, относительно общего числа созданных. |

Увеличение

количества МТК говорит о том, что ЭТП привлекает новых участников и создаёт

условия для их деятельности. Это указывает на её институциональную зрелость и

способность поддерживать предпринимательскую активность

|

|

Принцип

коэволюции

|

Индекс

сетевой плотности, измеряемый частотой и характером взаимодействия между экономическими

агентами- участниками ЭТП.

|

Аналогично

трофическим сетям в биологических экосистемах, ЭТП характеризуются

коэволюционными взаимодействиями, где агенты взаимозависимы.

Институциональная теория подчеркивает роль реляционных контрактов и сетевых

структур в минимизации трансакционных издержек и усилении инновационного

потенциала.

|

|

Принцип

циклической рециркуляции капитала и знаний

|

Объём

венчурных инвестиций, количество сделок и разнообразие типов инвесторов

(ангелы, фонды, корпорации).

Коэффициент реинвестирования, выраженный как доля капитала от успешных экзитов, направленная на финансирование новых предпринимательских инициатив. |

Развитое

венчурное финансирование показывает, что ЭТП обладает механизмами привлечения

капитала и поддержки инновационных проектов. Это подчёркивает её автономность

и способность функционировать как институт.

Подобно биогеохимическим циклам, экосистемы технологического предпринимательства обеспечивают рециркуляцию ресурсов (финансовых, интеллектуальных, человеческих). Институциональная экономика интерпретирует этот процесс как механизм аккумуляции социального капитала, способствующий долгосрочной устойчивости системы. |

|

Принцип

адаптивности

|

Темп

институциональной диффузии, измеряемый временем от появления новой технологии

до ее интеграции в рыночные или регуляторные структуры.

|

Эволюционная

биология подчеркивает адаптацию видов к среде. Институциональная экономика

рассматривает пластичность институтов как способность к трансформации в ответ

на технологические или социальные изменения, обеспечивая

конкурентоспособность экосистемы.

|

|

Принцип

сукцессии

|

Фазовый

индекс развития ЭТП, определяемый переходом от эмбриональной стадии

(локальные МТК) к зрелой (глобальные инновационные хабы).

|

Биологическая

сукцессия описывает последовательное развитие сообществ. В институциональном

контексте сукцессия экосистемы отражает эволюцию от фрагментированных

структур к интегрированным системам с устойчивыми институциональными нормами

|

|

Принцип

унидирекционального потока инновационной энтропии

|

Количество

зарегистрированных патентов и степень их коммерциализации за период.

|

В

биологических системах энергия движется однонаправленно, рассеиваясь как

энтропия. В технологических экосистемах инновации выступают аналогом энергии,

трансформируясь через стадии от R&D до коммерциализации.

Институциональная перспектива акцентирует роль патентных институтов в

снижении трансакционных издержек при передаче знаний.

|

Согласно данным исследовательской платформы StartupBlink [13], оценивающей экосистемы технологического предпринимательства в 1,5 тыс. городах мира в 2025 году национальная ЭТП России поднялась с 35-го на 34-е место в мировом рейтинге, демонстрируя устойчивость и способность к восстановлению после спада в 2024 году. Объём венчурных инвестиций в ЭТП России в 2024 году составил $153,7 млн, а темп роста достиг 19,7%, что превышает показатели стран с аналогичным рейтингом, подчёркивая привлекательность ЭТП России для участников. Как и в рейтингах 2024, 2023 гг. Москва имеет наиболее развитую ЭТП, занимая 34-е место в мире и 1-е в Восточной Европе, с показателями в 16 раз выше, чем у Санкт-Петербурга, что объясняется наличием крупных научных центров, развитой инфраструктурой поддержки в этих регионах, а также тем фактом, что 52% основателей МТК сосредоточены в Москве, что более чем в три раза превышает долю Санкт-Петербурга (14%) и вдвое — совокупную долю всех остальных регионов. Такая централизация относится к структурной особенности ЭТП России, где Москва выступает основным узлом предпринимательской активности, формируя институциональные рамки для участников. Таким образом, регионы с развитой институциональной средой обладают большей привлекательностью для инвесторов, заинтересованных в финансировании технологических проектов [14, С.13, С. 21-22], [13, С.5, С. 27-28, С.32], [16].

Инфраструктура ЭТП, представленная институтами развития, такими, как Сколково, Технополис Москва, Иннополис, Фонд развития промышленности, РФПИ и другими играет важную роль в удержании талантов и создании высокотехнологичных решений. Так, за 2024 год в компаниях-резидентах особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создано свыше 4,9 тысячи рабочих мест, а объем инвестиций превысил 70,6 млрд рублей [17]. «Сколково» в 2023 году привлек более 1 млрд частных инвестиций. Общий объем внебюджетных инвестиций, привлеченных резидентами «Сколково» в 2023 году, составил 31,7 млрд рублей [18].

Геополитическая изоляция России создала условия для роста малых технологичных компаний на внутреннем рынке, который остаётся ёмким для масштабирования. ЭТП ориентирована на сегмент B2B (38%) Ограничения в международной логистике, сложности с трансграничными платежами и правовые барьеры делают экспансию за рубеж рискованной, что формирует стратегическую норму фокусировки на внутреннем рынке. Отраслевая структура также подчёркивает институциональные приоритеты: 15% МТК работают в HealthTech, 11% — в MarTech, 9% — в FinTech, 8% — в EdTech, а быстрорастущие ниши, такие как ИИ, кибербезопасность и робототехника, указывают на устойчивые направления развития, что подтверждает способность ЭТП России к адаптации и автономному развитию. Низкая конкуренция на внутреннем рынке и процессы импортозамещения создают благоприятные условия для роста, что подчёркивает саморегулирующую природу ЭТП [23].

Операционные характеристики российских МТК демонстрируют институциональную специфику ЭТП. Большинство компаний (68%) — молодые, возрастом менее двух лет, а 51% проектов находятся на посевной стадии, сосредоточив внимание на разработке идей, прототипов или минимально жизнеспособных продуктов (MVP) [20]. Это отражает норму постоянного экспериментирования и инноваций, характерную для предпринимательских экосистем. Небольшие команды (от 4 до 15 человек) являются стандартом, что обеспечивает гибкость и оперативность в принятии решений — ещё одна операционная норма ЭТП. Среднестатистический основатель МТК в России — мужчина (83%), возраст которого чаще всего находится в диапазоне 31–50 лет (медианный возраст — 37 лет), а 48% таких предпринимателей имеют высшее образование. Этот демографический профиль указывает на наличие определённых норм, определяющих, кто чаще всего становится участником ЭТП [21]. Финансовое поведение участников ЭТП также свидетельствует о её институциональной самостоятельности. Половина стартапов (50%) полагается на личные средства основателей, особенно на ранних стадиях, а 62% проектов не привлекают внешнего финансирования. Это подчёркивает норму самообеспечения, формирующую финансовые стратегии внутри экосистемы. Ограниченное количество инвесторов и стратегических партнёров, как отмечают аналитики, является главным внешним барьером, что вынуждает экосистему развивать внутренние механизмы устойчивости.

Институциональная структура экосистемы технологического предпринимательства

В экономической науке понятие «институт» получило широкое распространение благодаря работам О.И. Уильямсона и Д. Норта, рассматривавших «институты» c точки зрения способов организации взаимодействия между экономическими агентами для совершения обмена [24]. Д. Норт [25] рассматривает «институт», как «ограничения, разработанные людьми и структурирующих политические, экономические и социальные взаимодействия». С учетом ключевого принципа новой институциональной теории методологического индивидуализма О. И. Уильямсон [26] рассматривает взаимодействие индивидов с институтами с позиции двух ключевых уровней: институциональных соглашений и институциональной среды.

Уровень институциональных соглашений представляет собой договоренности между индивидами и (или) их группами, определяющими способы их коопетиции. На данном уровне акцент делается на условиях, правилах и механизмах взаимодействия в рамках контрактов, соглашений или других формальных и неформальных соглашений. Эти соглашения регулируют производственные, торговые и иные экономические отношения, выступая механизмами управления трансакциями [27]. Уровень институциональной среды рассматривается с позиции институтов её формирующих – совокупности основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения. Этот уровень определяется широким спектром основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, задающих рамки и контекст человеческого поведения.

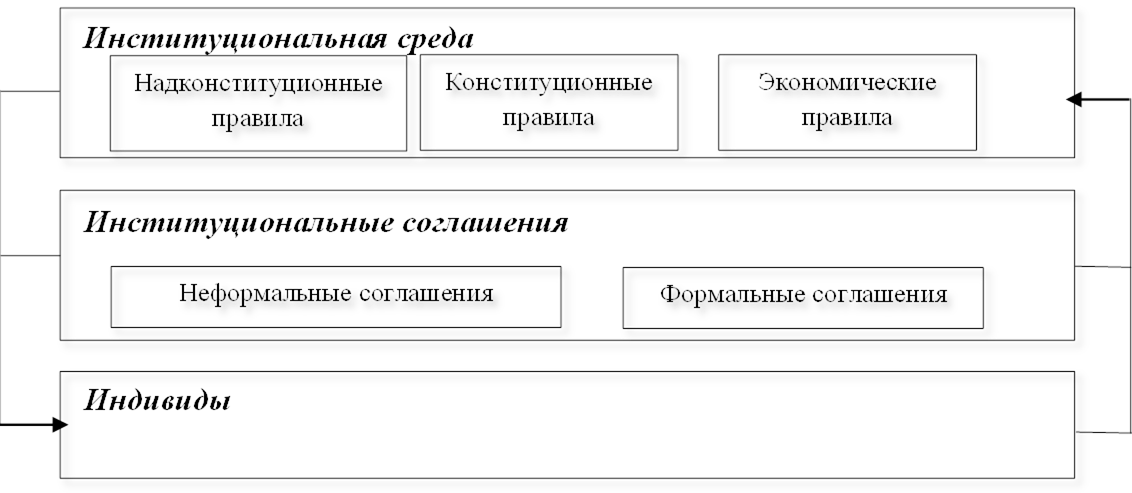

Институциональная среда имеет более стабильный и долгосрочный характер по сравнению с институциональными соглашениями. Она включает в себя формальные законы, систему прав собственности, принципы государственной власти и судопроизводства, социальные нормы и обычаи, которые формируют общее пространство взаимодействия субъектов. Уильямсон подчёркивает, что оба уровня взаимосвязаны. Институциональная среда задаёт фундаментальные условия функционирования, в рамках которых заключаются институциональные соглашения. В то же время сами соглашения могут влиять на среду, приводя к её эволюции и изменению. Согласно О. Уильямсону и Д. Норту, Л. Дэвису структура института может быть рассмотрена в соответствии со схемой (рис. 1).

Рис. 1. Трехуровневая структура института. Составлено авторами на основе [27], [28]

Согласно О. Уильямсону, взаимодействия индивидов с уровнями представленной иерархии носит двусторонний характер. Так, индивиды могут влиять на формирование институциональных соглашений и институциональной среды, а институциональная среда и институциональные соглашения могут влиять влияют на поведение индивидов за счет вводимых ограничений.

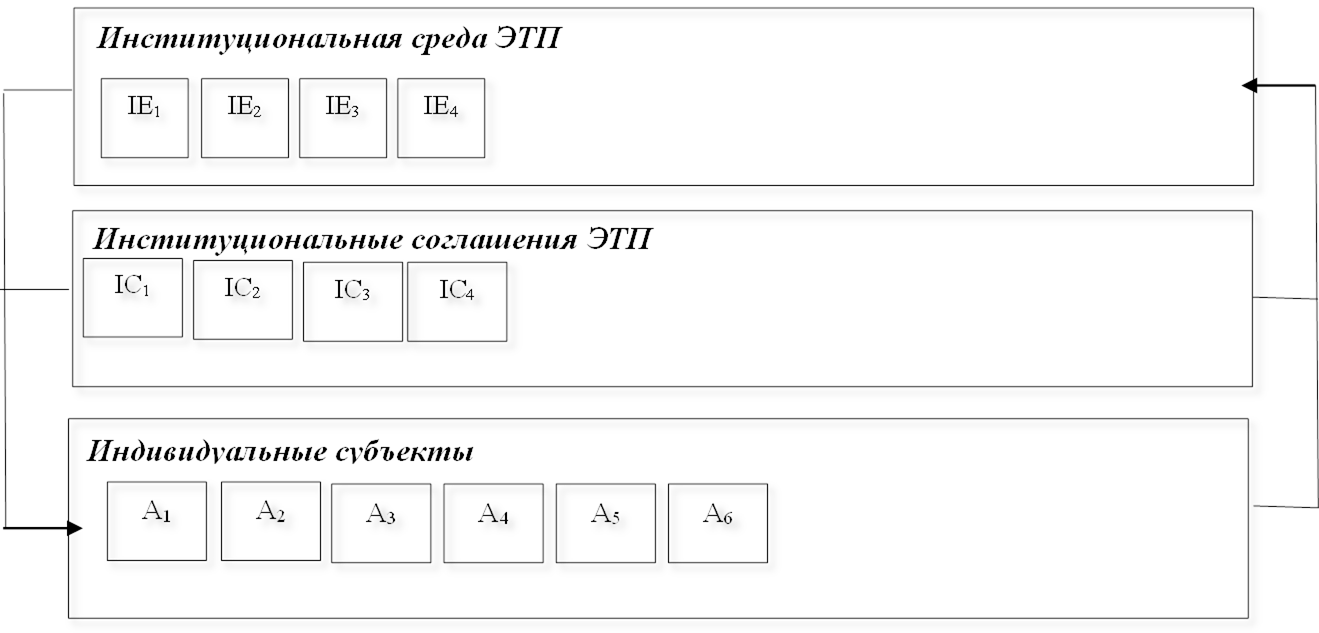

Рассмотрим структуру экосистемы технологического предпринимательства (ЭТП) как института, используя трехуровневый подход, адаптированный к специфике инновационно-предпринимательской деятельности. На рисунке (рис. 2) представлена многоуровневая структурная модель экосистемы технологического предпринимательства, где институциональная среда определяет устойчивые рамки взаимодействий, институциональные соглашения обеспечивают гибкость и адаптацию, а индивидуальные субъекты выступают носителями изменений и источниками институциональной динамики.

Рис. 2. Многоуровневая структурная модель экосистемы технологического предпринимательства. (Составлено авторами)

Уровень институциональной среды экосистемы технологического предпринимательства представляет собой совокупность устойчивых формальных и неформальных правил, определяющих общие рамки функционирования экосистемы технологического предпринимательства в которых осуществляются экономические и социальные взаимодействия акторов экосистемы. Этот уровень формирует "институциональный контур" ЭТП, в рамках которого возможно функционирование более гибких форм соглашений и взаимодействий. Среди этих правил можно выделить:

· нормы регулирования венчурного инвестирования, технологического трансфера и коммерциализации научных разработок (IE1);

· НПА в области инновационной деятельности, предпринимательства, интеллектуальной собственности (IE2);

· политические и макроэкономические условия, включая стратегические приоритеты государства в области научно-технологического развития (IE3);

· культурно-когнитивные установки, поддерживающие предпринимательскую активность, в том числе престиж предпринимательства, толерантность к риску, готовность к инновациям (IE4).

Уровень институциональных соглашений экосистемы технологического предпринимательства представлен механизмами взаимодействия между субъектами экосистемы в рамках установленных правил институциональной среды. Он включает в себя:

· соглашения о сотрудничестве между акторами ЭТП (лицензионные договоры, соглашения об интеллектуальной собственности и т.п.) (IС1);

· формы взаимодействия между акторами ЭТП (условия венчурного финансирования, опционы, соглашения SAFE и т.п.) (IС2);

· соглашения между акторами ЭТП в рамках программ поддержки (гранты, субсидии, соглашения о государственно-частном партнерстве и т.п.) (IС3);

· неформальные нормы кооперации и коопетиции внутри технологических кластеров и инновационных хабов, включая сетевые эффекты и взаимное доверие между участниками (IС4).

Уровень индивидуальных субъектов экосистемы технологического предпринимательства представлен конкретными экономическими акторами, взаимодействующими в рамках институциональных соглашений и функционирующие в пределах институциональной среды. К ним относятся:

· технологические предприниматели (основатели и команды стартапов) (А1);

· инноваторы и ученые, вовлеченные в процессы трансфера технологий и создания новых знаний (А2);

· венчурные и бизнес-ангелы, фонды прямых инвестиций, акселераторы и инкубаторы (А3);

· представители государственных и квазигосударственных институтов развития (А4);

· крупные корпорации, выступающие в роли якорных заказчиков, партнеров по развитию инноваций или интеграторов стартапов (А5);

· образовательные и исследовательские учреждения, формирующие человеческий капитал и производящие научно-технические знания (А6).

При этом каждый актор действует на основе собственных интересов, но при этом его поведение институционально ограничено правилами и соглашениями более высоких уровней. Взаимодействие субъектов приводит к формированию и распространению новых институтов, что в конечном итоге влияет на эволюцию всей экосистемы технологического предпринимательства в целом.

Детализированные взаимосвязи между уровнями экосистемы технологического предпринимательства представлены в таблице (табл. 2)

Таблица 2

Взаимосвязи уровней структурной модели экосистемы технологического предпринимательства (составлено авторами на основе [29], [15- 16], [19-20], [22 -23], [26], [28], [30 -31])

|

Уровень структурной модели ЭТП

|

Уровень взаимодействия

|

Характер влияния

|

Содержание уровня

|

Основные функции уровня

|

Связи с другими уровнями

|

|

Институциональная

среда

|

Институциональная

среда → Институциональные соглашения

|

Установление

рамочных условий

|

Совокупность

формальных и неформальных норм, правил и контекст

|

Формирование

устойчивых рамок; создание "правил игры"

|

Определяет

допустимые и приоритетные схемы соглашений; влияет на мотивы поведения

субъектов уровня Индивидуальных субъектов

|

|

Институциональная

среда → Индивидуальные субъекты

|

Формирование

поведенческих установок

| ||||

|

Институциональные

соглашения

|

Институциональные

соглашения → Индивидуальные субъекты

|

Определение

форм и механизмов взаимодействия

|

Конкретные

механизмы и модели взаимодействия

|

Обеспечение

гибкости; реализация трансакций и коопераций

|

Адаптируются

под институциональную среду; формируют контекст и возможности для субъектов;

результат действий и обратной связи от субъектов

|

|

Институциональные

соглашения → Институциональная среда

|

Институционализация

успешных практик

| ||||

|

Индивидуальные

субъекты

|

Индивидуальные

субъекты → Институциональные соглашения

|

Формирование

новых моделей кооперации и коопетиции

|

Участвующие

в экосистеме акторы

|

Реализация

инновационных инициатив; генерация изменений

|

Взаимодействуют

на основании соглашений; формируют поведенческие тренды, обратная связь к

соглашениям и среде

|

|

Индивидуальные

субъекты → Институциональная среда

|

Эволюция

и изменение институциональной среды

|

Заключение

В статье представлен экосистемно-институциональный подход к технологическому предпринимательству, который позволяет рассматривать экосистему технологического предпринимательства (ЭТП), как самостоятельный социально-экономический институт. На основе анализа теоретических подходов и эмпирических данных была разработана многоуровневая структурная модель ЭТП, включающая институциональную среду, институциональные соглашения и индивидуальных субъектов. Данная модель позволяет комплексно анализировать механизмы функционирования и развития ЭТП. Предложенный подход и разработанная структурная модель могут быть использованы для оценки эффективности ЭТП в различных регионах, а также для разработки политики поддержки технологического предпринимательства, способствуя более глубокому пониманию механизмов его функционирования и влияния на инновационное развитие.

Источники:

2. Ергин С. М., Копаенко И. В. Социально-экономическое обоснование эволюции концептуально-научных взглядов на сущностную характеристику предпринимательства // Экономика строительства. – 2020. – № 4. – c. 72 -78.

3. Земцов С. П., Бабурин В. Л. Предпринимательские экосистемы в регионах России // Региональные исследования. – 2019. – № 2. – c. 4-14.

4. Ковалевич Д.А., Щедровицкий П.Г. Конвейер инноваций. / брошюра..

5. Подшивалова М.В., Смаилов С.Т. Технологическое предпринимательство: проблемы идентификации // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2021. – № 4.,. – c. 155-163.

6. Полозков М.Г., Андреев Е.В., Жарницкий В.Я., Баюк О.А. Технологическое предпринимательство как инструмент перехода на инновационный тип развития экономики // Экономика. Налоги. Право. – 2022. – № 5. – c. 67 -77.

7. Раменская Л.А. Обзор подходов к исследованию экосистем бизнеса // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 12. – c. 153–158.

8. Руцкий В.Н., Пыжев И.С. Институциональные проблемы и перспективы развития инновационного предпринимательства в ресурсной экономике // Журнал институциональных исследований. – 2015. – № 4. – c. 128- 135.

9. СухинаТ. П., Волегжанина И. С. Сущность формирования инновационно-предпринимательской компетентности будущих инженеров в период вузовского обучения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 12-4. – c. 55-61.

10. Тарасова А. Н. Потенциал цифровых технологии и их взаимосвязь с академическим предпринимательством // Креативная экономика. – 2022. – № 3. – c. 941-958.

11. Шереметьева Е.Н., Балановская А.В., Волкодаева А.В., Прокаева А.Е. Прокаева Стартапы и бизнес-модели в технологическом предпринимательстве // Journal of Economy and entrepreneurship. – 2022. – № 8. – c. 762 -766.

12. Исследование стартап индустрии. Результаты опроса российских технологических стартапов. [Электронный ресурс]. URL: https://baza.vc/main/tpost/fir8vkmd81-issledovanie-startap-industrii (дата обращения: 01.07.2025).

13. Отчет о глобальном индексе стартап экосистем 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://lp.startupblink.com/report/ (дата обращения: 01.07.2025).

14. Отчет Минэкономразвития России о результатах функционирования особых экономических зон за 2024 год и за период с начала функционирования особых экономических зон. [Электронный ресурс]. URL: https://economy.gov.ru/material/file/5a8f52eb0531932505a25e941384f310/otchet_oez_2024.pdf (дата обращения: 01.07.2025).

15. Отчет о результатах экспертноаналитического мероприятия «Аудит реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности по созданию и развитию инновационной инфраструктуры в 2019–2023 годах. Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 26 декабря 2024 года. [Электронный ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/1ae/uqiqpf7jdy47xmk3hqju288preoxmf2q.pdf (дата обращения: 01.07.2025).

16. Москва возглавила рейтинг инновационного развития субъектов. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/21529065 (дата обращения: 08.07.2025).

17. «Технополис Москва» признали лидером эффективности среди ОЭЗ России. [Электронный ресурс]. URL: https://www.5-tv.ru/news/5029436/sobanin-tehnopolis-moskva-priznali-liderom-effektivnosti-sredi-oez-rossii/ (дата обращения: 08.07.2025).

18. Фонд «Сколково» вдвое увеличил целевые показатели по выручке резидентов. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/kapital/investments/news/2023/12/25/1012864-fond-skolkovo-uvelichil-pokazateli (дата обращения: 08.07.2025).

19. Итоги развития малого технологического бизнеса в России. [Электронный ресурс]. URL: https://ict.moscow/analytics/b2b-startapy-itogi-razvitiia-malogo-tekhnologicheskogo-biznesa-v-rossii-v-i-polugodii-i-prognozy-na-2022-god/?amp&& (дата обращения: 08.07.2025).

20. Стартап-индекс 2025 года. [Электронный ресурс]. URL: https://ict.moscow/analytics/startap-indeks-2025-goda/ (дата обращения: 08.07.2025).

21. Российские стартапы 2025: выживают на личных средствах, но верят в будущее. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/services/2064653-rossijskie-startapy-2025-optimizm-i-lichnye-sredstva (дата обращения: 08.07.2025).

22. Институты в институциональной экономике. [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/c/instituty-v-institutsional-noi-ekonomike-83ce0a (дата обращения: 01.07.2025).

23. Davis L. E., North D. C. Institutional change and American economic growth. - CUP Archive, 1971. – 6-7 p.

24. Feld B. Startup communities: building an entrepreneurial ecosystem in your city. - Brad Feld. — Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 207 p.

25. Moore J.F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition // Harvard Business Review. – 1993. – № 3. – p. 75–86.

26. North D. C. North Douglass Institutions // Journal of Economic Perspectives. – 1995. – № 1. – p. 97–112.

27. Stam E. Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique // European Planning Studies. – 2015. – № 23. – p. 1759-1769.

28. Stam E., Van de Ven A. Entrepreneurial Ecosystem Elements. Small Business Economics. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/339602397_Entrepreneurial_Ecosystem_Elements (дата обращения: 14.07.2025).

29. Tansley A. G. // Ecology. – 1935. – № 3. – p. 284-307. – url: http://www.jstor.org/stable/1930070.

30. Williamson O. E. Hierarchies, markets and power in the economy: an economic perspective // Industrial and Corporate Change. – 1995. – № 1. – p. 21–49.

31. Williamson O.E. Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective /Industrial and Corporate Change, 4(1), С. 21–49

32. Zhao H., Seibert S. E., Hills G. E. The Mediating Role of Self-Efficacy in the Development of Entrepreneurial Intentions // Journal of Applied Psychology. – 2005. – № 6. – p. 1265–1272.

Страница обновлена: 04.02.2026 в 17:49:38

Download PDF | Downloads: 21

An institutional approach to technology entrepreneurship ecosystems

Kosukhina M.A., Shashina N.S.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 8 (August 2025)

Abstract:

In the modern economy, technology entrepreneurship is one of the key drivers of innovative development and economic growth, contributing to the creation of new products, services and business models. However, the scientific literature lacks a unified approach to defining the essence and mechanisms of technology entrepreneurship, which makes it difficult to develop effective strategies for its development. In order to overcome the fragmentation of existing research, it is proposed to consider technology entrepreneurship through the prism of an ecosystem-institutional approach, where ecosystems of technology entrepreneurship are considered as an integral socio-economic institution. The article proposes a multilevel structural model of the technology entrepreneurship ecosystem and systematizes the basic principles of fits activity and the corresponding metrics.

Keywords: technology entrepreneurship, technology entrepreneurship ecosystem, neo-institutional theory, technology entrepreneurship ecosystem model

JEL-classification: L26, M11, M21, R11

References:

Akinfeeva E. V., Erznkyan B. A. (2018). The typical features of the innovation-oriented startups in the context of the long-wave dynamics. Rppe. (6). 58-66.

Davis L. E., North D. C. (1971). Institutional change and American economic growth

Ergin S. M., Kopaenko I. V. (2020). Socio-economic justification of the evolution of the conceptual-scientific views on the essential characteristic of entrepreneurship. Economy of construction. (4). 72 -78.

Feld B. (2012). Startup communities: building an entrepreneurial ecosystem in your city

Kovalevich D.A., Schedrovitskiy P.G. The innovation pipeline (0).

Moore J.F. (1993). Predators and Prey: A New Ecology of Competition Harvard Business Review. (3). 75–86.

North D. C. (1995). North Douglass Institutions Journal of Economic Perspectives. (1). 97–112.

Podshivalova M.V., Smailov S.T. (2021). Technological entrepreneurship: identification problems. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 15 (4.,). 155-163.

Polozkov M.G., Andreev E.V., Zharnitskiy V.Ya., Bayuk O.A. (2022). Technological entrepreneurship as a tool for the transition to an innovative type of economic development. Economy. Taxes. Law. (5). 67 -77.

Ramenskaya L.A. (2019). Overview of approaches to research of business ecosystems. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. (12). 153–158.

Rutskiy V.N., Pyzhev I.S. (2015). Institutional problems and development perspectives innovative entrepreneurship in resource economics. Journal of Institutional Studies. (4). 128- 135.

Sheremeteva E.N., Balanovskaya A.V., Volkodaeva A.V., Prokaeva A.E. (2022). Startups and business models in technology entrepreneurship. Journal of Economy and Entrepreneurship. (8). 762 -766.

Stam E. (2015). Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique European Planning Studies. (23). 1759-1769.

Stam E., Van de Ven A. Entrepreneurial Ecosystem Elements. Small Business Economics. Retrieved July 14, 2025, from https://www.researchgate.net/publication/339602397_Entrepreneurial_Ecosystem_Elements

SukhinaT. P., Volegzhanina I. S. (2023). The nature of innovation and entrepreneurial competency formation among future engineers during their university education. International Journal of Humanities and Natural Sciences. (12-4). 55-61.

Tansley A. G. (1935). Tansley The use and abuse of vegetational concepts and terms Ecology. (3). 284-307.

Tarasova A. N. (2022). The potential of digital technologies and their relationship with academic entrepreneurship. Creative economy. 16 (3). 941-958.

Williamson O. E. (1995). Hierarchies, markets and power in the economy: an economic perspective Industrial and Corporate Change. (1). 21–49.

Williamson O.E. Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective /Industrial and Corporate Change, 4(1), S. 21–49

Zemtsov S. P., Baburin V. L. (2019). Entrepreneurial ecosystems in the Russian regions. Regional research. (2). 4-14.

Zhao H., Seibert S. E., Hills G. E. (2005). The Mediating Role of Self-Efficacy in the Development of Entrepreneurial Intentions Journal of Applied Psychology. (6). 1265–1272.