Цифровая зрелость промышленных предприятий: понятийный аппарат и методические подходы к оценке

Печаткин В.В.1![]() , Ялалова А.И.1

, Ялалова А.И.1![]()

1 Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, ,

Скачать PDF | Загрузок: 37

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83006601

Аннотация:

В условиях ускоряющейся цифровой трансформации промышленного сектора возрастает потребность в системной и объективной оценке цифровой зрелости предприятий. От цифровой зрелости предприятий во многом зависит их экономическая безопасность и конкурентоспособность. Цель исследования заключается в комплексном анализе существующих методических подходов к оценке цифровой зрелости промышленных организаций. В работе рассмотрены как отечественные, так и международные модели, охватывающие количественные и качественные параметры, шкалы уровней зрелости, а также методики агрегирования результатов. Проведено сопоставление подходов по ряду критериев, включающих полноту оценки, применимость в управлении и соответствие специфике производственной среды. По результатам анализа сформулированы предложения по адаптации и совершенствованию методик в целях повышения их практической значимости.

Ключевые слова: цифровая зрелость; промышленное предприятие; цифровая трансформация; методология оценки; цифровой паспорт

Финансирование:

Данное исследование выполнено в рамках Государственного задания УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

JEL-классификация: L60, L63, L69

Введение. Цифровая трансформация, охватившая все ключевые сектора экономики, обострила потребность в надежных инструментах диагностики состояния предприятий с точки зрения их готовности к внедрению современных технологий. Особую актуальность приобрела задача оценки цифровой зрелости в промышленности, где внедрение решений в области автоматизации, искусственного интеллекта и управления данными имеет прямое влияние на производственные издержки, гибкость цепочек поставок и способность к адаптации в условиях глобальных технологических сдвигов. От цифровой зрелости предприятия во многом зависит его экономическая безопасность и конкурентоспособность.

Понятие цифровой зрелости изначально сформировалось в рамках бизнес-консалтинга и корпоративных трансформационных стратегий, однако на современном этапе оно получило развитие как самостоятельная категория прикладного управленческого анализа. Оценка цифровой зрелости становится не только инструментом внутреннего контроля, но и фактором, определяющим доступ к мерам государственной поддержки, возможность участия в национальных проектах и кооперации с высокотехнологичными партнёрами.

Методологическое разнообразие подходов к оценке цифровой зрелости отражает отсутствие единого стандарта, а также различие в целевых установках, шкалах и индикаторах. Отечественные и зарубежные модели демонстрируют как пересечения, так и принципиальные различия: одни сосредоточены на инфраструктурной и технологической составляющей, другие – на организационной культуре и цифровых компетенциях. В связи с этим возникает необходимость систематизации и критического анализа существующих методик с целью выработки обоснованных рекомендаций по их применению в условиях российской промышленности.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы провести сравнительный анализ методических подходов к оценке цифровой зрелости промышленных предприятий. В фокусе внимания находятся как официальные системы (например, цифровой паспорт ГИСП), так и научные модели, предложенные в рамках научных публикаций. В качестве объекта анализа рассматриваются многоуровневые системы оценки, предполагающие использование количественных и качественных критериев, а также методики агрегирования результатов.

Задачи статьи состоят в следующем:

– выделить и описать ключевые категории и определения, применяемые в литературе для описания цифровой зрелости;

– проанализировать и классифицировать наиболее распространённые отечественные и зарубежные подходы;

– сопоставить методики по ряду параметров, включая полноту охвата, пригодность для производственной среды и устойчивость к субъективной интерпретации;

– сформулировать предложения по адаптации и развитию инструментов оценки цифровой зрелости в контексте отечественной промышленной политики.

Представленное исследование базируется на анализе научных публикаций, нормативно-методических документов и практических кейсов цифровой трансформации промышленных организаций, отражающих актуальное состояние методологической базы и выявленные ограничения в применении существующих оценочных моделей.

Основная часть. Категория цифровой зрелости в последние годы прочно вошла в понятийный аппарат исследований, связанных с цифровой трансформацией предприятий, однако трактовки данного понятия остаются методологически неоднородными. В большинстве интерпретаций цифровая зрелость описывает не статическое состояние, а процессуально-ориентированную характеристику, отражающую способность организации к устойчивому функционированию в цифровой среде и интеграции цифровых решений в ключевые бизнес-процессы.

Появление концепции цифровой зрелости связано с развитием идей об организационной способности к адаптации и внедрению технологических инноваций. В рамках зарубежной традиции цифровая зрелость зачастую рассматривается сквозь призму управления изменениями, цифровых компетенций и степени автоматизации. К примеру, в рамках модели Capability Maturity Model Integration (CMMI) зрелость организации определяется последовательными уровнями формализации и устойчивости цифровых процессов, от хаотичных до оптимизированных [21; 22]. Сходные по структуре подходы легли в основу моделей цифровой зрелости, применяемых в промышленности, таких как Industry 4.0 Maturity Index и Digital Capability Framework [23].

В российской научной и прикладной литературе наблюдается тенденция к расширению содержания понятия «цифровая зрелость». В ряде публикаций под этим термином понимается совокупность характеристик, отражающих уровень интеграции цифровых технологий в стратегическое, производственное и операционное управление предприятием. Широкое применение получили такие аспекты, как цифровизация инфраструктуры, готовность персонала к цифровым изменениям, степень автоматизации и цифровая безопасность. При этом акцент часто смещается в сторону самооценки или экспертной диагностики, что порождает определённые риски субъективности и неполноты охвата.

У А.А. Афанасьева [3] цифровая зрелость трактуется как интегральная характеристика способности промышленного производства функционировать в цифровой среде с высоким уровнем гибкости, адаптивности и операционной эффективности. Автор подчёркивает необходимость сочетания качественных и количественных критериев оценки, указывая на ограниченность подходов, опирающихся исключительно на формальные метрики.

Е. К. Кузнецова и Т. В. Ивашкевич [9] акцентируют внимание на институциональных аспектах оценки цифровой зрелости, рассматривая государственный мониторинг как стратегический инструмент управления цифровыми трансформациями. В центре внимания — разработка и внедрение модели оценки, согласованной с приоритетами государственной политики в сфере цифрового развития.

В статье Б. Д. Матризаева [10] цифровая трансформация рассматривается как неотъемлемый элемент формирования новой модели инновационного роста национальной экономики. Автор делает акцент на институциональных преобразованиях, необходимых для перехода к цифровому укладу, а также на роли цифровой зрелости как показателя готовности экономических субъектов к функционированию в условиях цифровой экономики.

П. С. Мошарова и Н. В. Островская [14] рассматривают цифровую зрелость как критически важный параметр при выборе проектной методологии и модели управления организационным развитием. В рамках их исследования выдвигается тезис о необходимости гармонизации методов проектного управления в зависимости от уровня цифровой зрелости компании, что особенно актуально для промышленных предприятий, внедряющих элементы Индустрии 4.0.

Л. В. Шабалтина [18] рассматривает цифровую зрелость не только как диагностическую категорию, но и как инструмент стратегического управления трансформационными процессами на производственных предприятиях. Автор подчёркивает, что достижение цифровой зрелости невозможно без внедрения сквозной цифровой стратегии, интегрированной во все уровни управления и направленной на развитие ключевых компетенций.

Анализ теоретических оснований показывает, что в структуре цифровой зрелости условно можно выделить три взаимосвязанных компонента:

– технический (характеризуется уровнем оснащённости предприятия цифровыми средствами и системами);

– организационный (отражает степень интеграции цифровых технологий в управленческие процессы, нормативные регламенты и систему мотивации);

– культурный (включает уровень цифровых компетенций персонала, цифровую идентичность и готовность к изменениям).

Следует подчеркнуть, что цифровая зрелость не тождественна цифровой готовности. В то время как последняя представляет собой потенциальную способность к цифровой трансформации, зрелость характеризует достигнутое состояние в процессе цифровизации, проверенное на практике и воспроизводимое в различных подразделениях организации. Такой подход позволяет избежать подмены целей оценки и исключает ошибочную экстраполяцию намерений на фактические результаты [6].

В условиях индустрии 4.0 и наступающей парадигмы 5.0, цифровая зрелость промышленного предприятия становится не только индикатором эффективности внедрения технологий, но и критерием его устойчивости, гибкости и способности к инновационному росту. Отсюда следует необходимость методологически обоснованного подхода к её оценке, предполагающего системность, воспроизводимость и сопоставимость результатов между различными субъектами хозяйствования.

Анализ отечественных методик оценки цифровой зрелости. Системное осмысление цифровой зрелости в российской научной и управленческой практике началось в контексте реализации государственной стратегии цифровизации, где приоритет был отдан разработке инструментов мониторинга и диагностики уровня цифрового развития организаций. К настоящему времени в отечественной среде сложилось несколько направлений оценки цифровой зрелости, каждое из которых имеет собственные основания, структуру и сферу применения [12; 13; 15; 17]. Рассмотрим наиболее значимые подходы, получившие распространение в промышленной сфере.

В. И. Абрамов и В. Д. Андреев рассматривают шесть уровней зрелости, охватывающих как технологическую, так и институциональную составляющую [1]. Методология оценки построена на принципе динамической сбалансированности между текущими возможностями и целевыми ориентирами цифрового развития. В модели используется интегральный показатель зрелости, рассчитываемый на основе экспертной оценки и верифицированных цифровых метрик.

К. А. Аленина и А. В. Курицына предлагают авторский алгоритм оценки цифровой зрелости, который ориентирован на практические потребности промышленных предприятий в условиях ускоряющейся цифровизации [2]. Ключевым элементом подхода выступает параметризация цифровой зрелости на основе агрегированных индикаторов, охватывающих как технологические аспекты (использование цифровых платформ, автоматизация процессов), так и организационные характеристики (готовность персонала, цифровая стратегия, уровень интеграции ИТ в управление производством). Алгоритм реализуется в виде пошаговой процедуры, включающей сбор данных, расчёт по формализованной шкале и формирование диаграммы зрелости с визуализацией результатов по пяти направлениям. В рамках эмпирического анализа авторы выделяют критические зоны цифрового отставания и предлагают рекомендации по их преодолению, основываясь на сопоставлении с референтными показателями ведущих предприятий отрасли.

М. Л. Кричевский с соавторами предлагает комплексную методологию оценки цифровой зрелости предприятий, опирающуюся на системный подход и учитывающую как внутренние, так и внешние факторы цифрового развития [8]. Ключевое внимание уделяется различию между фактическим уровнем зрелости и целевым состоянием, определяемым стратегическими задачами компании и особенностями конкурентной среды. Разработанная авторами модель включает мультифакторную систему индикаторов, сгруппированных в шесть направлений: стратегическое управление, инфраструктура, технологии, персонал, организационные процессы, взаимодействие с внешними контрагентами. Каждое направление сопровождается системой коэффициентов значимости, что позволяет адаптировать методику под специфику конкретного предприятия. Интегральный показатель цифровой зрелости рассчитывается по формуле, основанной на принципах взвешенного суммирования.

Наиболее институционализированной и практически внедряемой моделью в настоящее время является модель цифрового паспорта промышленного предприятия, реализуемая в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) [19]. Методика включает трёхконтурную структуру оценки:

– первый контур – цифровизация основных производственных процессов;

– второй контур – уровень цифровизации вспомогательных функций;

– третий контур – технологическое развитие ИТ-инфраструктуры.

Каждое из 27 направлений оценки, включающих 123 поднаправления, оценивается либо по пятибалльной шкале зрелости, либо в бинарной форме (есть/нет), в зависимости от характера цифрового индикатора. Согласно пилотным результатам, средний уровень цифровой зрелости в отобранной выборке лидирующих промышленных предприятий составил 58 %, однако отдельные компоненты, особенно те, что связаны с внедрением искусственного интеллекта, показали крайне низкие значения зрелости – менее 30 %.

Помимо ГИСП, значительный вклад в развитие отечественной методической базы внесён в ряде научных трудов. В частности, А. В. Бабкин, Е. В. Шкарупета и соавторы предлагают комплексный подход, основанный на оценке цифрового разрыва между текущим и целевым состоянием [4]. Методика предполагает расчёт индекса цифрового разрыва по формуле 1:

![]()

где ![]() – целевой уровень зрелости по каждому направлению,

– целевой уровень зрелости по каждому направлению, ![]() – фактический уровень зрелости на предприятии.

Полученные значения позволяют классифицировать предприятие по уровням от

«цифрового отставания» до «прогрессивной зрелости», при этом в методике

предусмотрено использование шкал для оценки не только цифровизации процессов,

но и цифровых компетенций работников.

– фактический уровень зрелости на предприятии.

Полученные значения позволяют классифицировать предприятие по уровням от

«цифрового отставания» до «прогрессивной зрелости», при этом в методике

предусмотрено использование шкал для оценки не только цифровизации процессов,

но и цифровых компетенций работников.

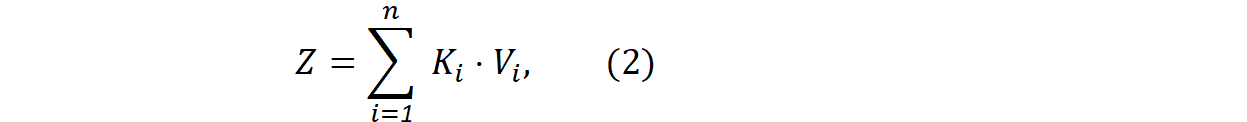

Другой подход предложен М. Л. Кричевским и Ю. А. Мартыновой [8], которые разработали мультииндикаторную модель, основанную на взвешенной оценке шести блоков: стратегия, инфраструктура, технологии, процессы, кадры и внешние связи. Каждому направлению присваивается весовой коэффициент в зависимости от отраслевой специфики, что позволяет адаптировать модель под конкретные условия предприятия. Интегральный индекс цифровой зрелости рассчитывается по формуле взвешенного суммирования (формула 2):

где ![]() – весовой коэффициент i-го

направления,

– весовой коэффициент i-го

направления, ![]() – значение индикатора зрелости по данному направлению

– значение индикатора зрелости по данному направлению

На основании сопоставления рассмотренных подходов можно выделить ряд общих черт:

– широкое применение принципов экспертной оценки и самооценки;

– ориентация на комплексные параметры, включающие как технологические, так и организационные показатели;

– тенденция к включению аспектов цифровой культуры и персонала в структуру зрелости.

В то же время присутствуют различия в структуре шкал, логике агрегации и подходах к визуализации результатов. Так, модель цифрового паспорта акцентирует внимание на функциональной полноте охвата процессов, тогда как модели Бабкина и Кричевского направлены на стратегическую интерпретацию зрелости и её применение в управлении.

Таким образом, отечественные подходы к оценке цифровой зрелости демонстрируют прогресс в направлении институционализации методик, однако нуждаются в унификации критериев и развитии механизмов внешней верификации. Актуальной остаётся задача обеспечения сопоставимости результатов между предприятиями и создания инструментов независимой оценки, лишённой влияния субъективных факторов.

Обзор зарубежных подходов и моделей. В международной практике оценка цифровой зрелости предприятий проводится с позиции организационной трансформации, уровня цифровой интеграции и способности к инновациям. В отличие от большинства отечественных моделей, зарубежные методики отличаются высокой степенью стандартизации, встроенностью в процессы стратегического управления и институциональной поддержкой. Анализ этих моделей позволяет обосновать направления возможной адаптации проверенных решений в условиях российской промышленности.

В статье И. Ю. Мерзлова [11] проведён системный обзор зарубежных методик оценки цифровой зрелости, с акцентом на применяемые модели в странах ЕС, США и Азии. Автор классифицирует международные подходы по признакам уровневой структуры, предметных доменов оценки и степени вовлечённости внешних экспертов. Анализ охватывает как корпоративные методики (например, Digital Capability Framework, Industry 4.0 Maturity Index), так и государственные программы (в частности, Smart Industry Readiness Index Сингапура).

Одной из наиболее известных теоретически выверенных моделей считается Industry 4.0 Maturity Index, разработанный немецким научным консорциумом при участии Fraunhofer IAO и Acatech. Структура модели включает шесть уровней цифровой зрелости: от компьютеризации до адаптивности, а также четыре направления оценки – ресурсы, информационные системы, организация и корпоративная культура. Переход между уровнями трактуется как поэтапное наращивание возможностей автономного анализа, принятия решений и самообучения. Применение модели осуществляется через самооценку с последующей верификацией экспертами. Полный текст методики размещён на официальном сайте Acatech [23]. Уровни цифровой зрелости в соответствии с этой методикой представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Уровни цифровой зрелости в модели Industry 4.0 Maturity Index

|

Уровень

зрелости

|

Характеристика

|

|

Компьютеризация

|

базовая автоматизация с

использованием ИТ

|

|

Связность

|

наличие интеграции и обмена данными

между системами

|

|

Визуализация

|

аналитическое представление

ключевых процессов

|

|

Прогнозируемость

|

предиктивный анализ и моделирование

сценариев

|

|

Автономность

|

способность к принятию решений без

участия человека

|

|

Адаптивность

|

самообучающиеся системы,

настраиваемые по результатам собственного анализа

|

Ещё один широко используемый инструмент – Digital Capability Framework (DCF) – применяется в транснациональной корпоративной среде. Модель включает шесть доменов цифровых способностей: стратегия, цифровое лидерство, культура, ИТ-архитектура, управление инновациями и клиентский опыт. Для каждого домена предусмотрены уровни зрелости и индикаторы, позволяющие проводить как качественную, так и количественную диагностику. В отличие от моделей, сфокусированных на производственных процессах, DCF акцентирует внимание на стратегическом управлении цифровыми инициативами и устойчивом развитии [24].

Значительное развитие получила и модель Smart Industry Readiness Index (SIRI), разработанная в Сингапуре для малых и средних промышленных предприятий. В структуре методики – 16 направлений, сгруппированных в три блока: процессы, технологии, организация. Особенностью SIRI является высокая степень визуализации: итоговый профиль зрелости отражается в виде радиальной диаграммы, наглядно демонстрирующей сильные и слабые зоны цифрового развития [26].

Также заслуживает внимания использование DEMATEL-модели, ориентированной на выявление ключевых факторов цифровой зрелости через построение причинно-следственных матриц. Методика активно применяется в Юго-Восточной Азии и позволяет не только ранжировать параметры зрелости, но и определить доминирующие зоны влияния, требующие управленческого вмешательства.

Сопоставление зарубежных подходов демонстрирует общие черты:

– комплексный охват всех направлений цифровой трансформации;

– иерархическая структура с ясными критериями перехода между уровнями;

– ориентация на управленческую интерпретацию и визуализацию результатов;

– наличие механизма внешней верификации полученных данных.

Следует отметить, что во многих странах оценка цифровой зрелости интегрирована в политику развития промышленности и рассматривается как часть инструментов управления цифровым суверенитетом, конкурентоспособностью и промышленной безопасностью.

Таким образом, международный опыт демонстрирует высокую зрелость методик, основанных на воспроизводимых и измеримых индикаторах. Однако их прямое заимствование в российскую среду затруднено инфраструктурными и нормативными различиями, что обусловливает необходимость адаптационных и модифицирующих процедур.

Разнообразие существующих моделей оценки цифровой зрелости обусловлено как различиями в целях применения, так и отраслевой спецификой. Сравнительный анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны каждой методики, а также оценить возможности их интеграции, адаптации и трансляции в практическую плоскость управления промышленными предприятиями.

В таблице 2 приведена сводная сравнительная характеристика четырёх моделей: цифровой паспорт предприятия (ГИСП), модель Бабкина и соавторов, Industry 4.0 Maturity Index и Smart Industry Readiness Index. Анализ проводится по следующим критериям:

– полнота охвата направлений цифровой трансформации;

– наличие структурированных уровней зрелости;

– применимость для внутреннего и внешнего аудита;

– возможность адаптации под отраслевую специфику;

– доступность инструментария и прозрачность расчётов.

Таблица 2 – Сравнительный анализ моделей оценки цифровой зрелости

|

Критерий /

Модель

|

Цифровой

паспорт (ГИСП)

|

Модель

Бабкина и др.

|

Industry

4.0 Maturity Index

|

Smart

Industry Readiness Index

|

|

Полнота

охвата

|

высокая

|

средняя

|

высокая

|

высокая

|

|

Уровни

зрелости

|

да

|

да

|

да

|

да

|

|

Применимость

к аудиту

|

ограниченная

|

внутренняя

|

внешняя и

внутренняя

|

внешняя и

внутренняя

|

|

Адаптация

под отрасль

|

частичная

|

да

|

ограниченная

|

высокая

|

|

Прозрачность

расчётов

|

частичная

|

высокая

|

средняя

|

высокая

|

По результатам сравнительного анализа установлено, что модели, разработанные в рамках международных институтов (Industry 4.0 Maturity Index и SIRI), обладают высокой формализованностью, встроенной иерархией зрелости и чётко определённой логикой развития. Они ориентированы на комплексное развитие организации и учитывают не только технологические, но и культурные и организационные аспекты [19].

В то же время модели, предложенные в отечественной научной среде (например, Бабкиным и соавторами), демонстрируют большую гибкость в части адаптации под конкретные условия предприятия, но требуют дальнейшего институционального оформления и стандартизации. Цифровой паспорт ГИСП, несмотря на масштаб применения, сталкивается с критикой за избыточную детализацию и высокую трудоёмкость сбора данных, что снижает эффективность его использования на малых и средних предприятиях [19].

Отдельного внимания заслуживает вопрос применимости моделей в целях стратегического управления. Так, зарубежные методики предполагают использование результатов оценки при формировании инвестиционных стратегий, разработке дорожных карт трансформации и корректировке структуры затрат. Отечественные подходы, напротив, чаще применяются в рамках диагностики и текущего мониторинга, не всегда переходя в плоскость управленческого планирования.

Таким образом, сравнительный анализ подтверждает целесообразность поиска гибридной модели, сочетающей:

– детализацию и охват цифрового паспорта;

– стратегическую направленность моделей CMMI и Industry 4.0;

– адаптивность авторских отечественных подходов;

– визуализацию и управленческую применимость, присущую SIRI.

Переход к таким моделям требует разработки унифицированного набора индикаторов, опирающегося на принципы сопоставимости, воспроизводимости и независимой верификации. Это позволит включить оценку цифровой зрелости в контур стратегического планирования предприятий и отраслевого развития.

Сравнительный анализ российских и зарубежных подходов. Обобщение результатов анализа российских и зарубежных подходов позволяет установить ряд методологических, организационных и прикладных проблем, существенно ограничивающих полноту, сопоставимость и управленческую значимость оценки цифровой зрелости промышленных предприятий. Выявленные ограничения носят как универсальный, так и контекстно-специфичный характер.

Во-первых, отсутствие единой методологической базы приводит к тому, что разные модели оперируют различными понятиями зрелости, шкалами оценки и процедурами агрегации данных. На практике это означает невозможность прямого сопоставления результатов оценки по разным методикам, что усложняет принятие управленческих решений на уровне холдингов, кластеров и государственных программ. Например, цифровой паспорт ГИСП предполагает детальную декомпозицию процессов, тогда как модели Industry 4.0 Maturity Index и SIRI работают с агрегированными доменами и укрупнёнными шкалами [3].

Во-вторых, значительная часть методик базируется на экспертной или самооценке, что снижает объективность результатов. Даже при наличии формализованных шкал, как в модели Бабкина и др., оценка отдельных индикаторов часто основывается на суждениях специалистов предприятия, не сопровождаемых инструментами верификации или внешнего аудита [4]. Такое положение затрудняет использование результатов в целях обоснования инвестиций, распределения субсидий или участия в государственных программах поддержки.

В-третьих, в ряде моделей наблюдается избыточная детализация без учёта отраслевой специфики и масштабов предприятия. Методика цифрового паспорта, включающая более 120 поднаправлений, применяется вне зависимости от размера организации, что создаёт избыточную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. При этом отраслевые особенности (например, характер производства – серийный или индивидуальный, тип цифровой инфраструктуры и жизненный цикл продукции) зачастую не учитываются [19].

В-четвёртых, отсутствие взаимосвязи между результатами оценки и стратегическими механизмами управления приводит к тому, что цифровая зрелость рассматривается как изолированный индикатор, не связанный напрямую с целеполаганием и планированием. В отличие от зарубежных моделей (например, DCF и SIRI), где результаты оценки включаются в цикл стратегического менеджмента, в российских условиях такой интеграции, как правило, не наблюдается [2; 14].

В-пятых, существует проблема недостаточной прозрачности методик и ограниченного доступа к инструментарию. Часть моделей не сопровождается открытыми методическими материалами, примерами расчётов или демонстрационными версиями программного обеспечения. Это снижает доверие к процедурам оценки и ограничивает тиражируемость лучших практик. Даже модели, ориентированные на открытость, как, например, Industry 4.0 Maturity Index, требуют наличия экспертов, прошедших специальную подготовку [23].

Следует также отметить отсутствие единой платформы сбора, хранения и анализа данных по цифровой зрелости на уровне государства. В настоящее время сведения о результатах оценки в системе ГИСП агрегируются без возможности независимого анализа внешними пользователями, что снижает прозрачность цифровой трансформации в промышленности и затрудняет межотраслевые сравнения.

Таким образом, к числу ключевых ограничений существующих подходов относятся:

– методологическая фрагментарность и отсутствие согласованности терминологии;

– высокая доля субъективности в оценке;

– слабая связь с инструментами стратегического управления;

– ограниченная применимость в малом и среднем бизнесе;

– непрозрачность расчётных процедур и закрытость результатов оценки.

Выявленные проблемы подтверждают необходимость переосмысления роли оценки цифровой зрелости: от разрозненного диагностического инструмента – к компоненту полноценной системы стратегического планирования, интегрированной в производственный и инвестиционный контуры управления предприятием.

Проведённый анализ показал, что существующие подходы к оценке цифровой зрелости обладают значительным потенциалом, но страдают от методологической неоднородности, ограниченной применимости и слабой сопряжённости с управленческими механизмами. В целях устранения выявленных недостатков и повышения практической значимости процедур оценки представляется обоснованным выдвижение следующих направлений совершенствования методического инструментария.

Во-первых, требуется разработка унифицированной методологической основы, согласующей понятийный аппарат, структуру показателей и шкалы зрелости. Такая основа должна предусматривать возможность адаптации к различным отраслям промышленности и учитывать размер предприятия. Унификация позволит обеспечить сопоставимость данных, а также создать предпосылки для формирования единой государственной платформы мониторинга цифровой зрелости.

Во-вторых, необходимо внедрение механизмов внешней верификации оценки, позволяющих устранить субъективность самооценки и повысить достоверность результатов. Такой механизм может реализовываться в форме независимого аудита цифровых процессов, сертификации уровня зрелости или внедрения цифровых двойников оценки, фиксирующих реальные данные о функционировании информационных систем и инфраструктуры.

В-третьих, целесообразно разработать гибридную модель оценки, сочетающую лучшие элементы существующих подходов. Такая модель должна объединять:

– структурную полноту модели Industry 4.0 Maturity Index;

– наглядность и визуализацию профиля зрелости, характерную для SIRI;

– адаптивность и стратегическую направленность модели Бабкина и др.;

– отраслевую чувствительность и логическую декомпозицию цифрового паспорта ГИСП.

Предлагаемая модель может быть представлена в виде трёхуровневой структуры:

– уровень 1: базовые параметры цифровизации (наличие ИТ-систем, интернет вещей, автоматизация);

– уровень 2: интеграционные характеристики (связанность систем, сквозные цифровые процессы, анализ данных);

– уровень 3: стратегические показатели (влияние цифровизации на доходность, гибкость, инновационность, ESG-устойчивость).

Индикаторы на каждом уровне должны быть представлены в виде шкал с весовыми коэффициентами, определяемыми отраслевой спецификой. Итоговый интегральный индекс рассчитывается по формуле (2). при этом весовые коэффициенты в этой формуле могут быть скорректированы с учётом типа производства, уровня автоматизации и стратегических приоритетов предприятия.

В-четвёртых, требуется обеспечить интеграцию результатов оценки в контур стратегического управления. Для этого необходимо закрепить результаты оценки цифровой зрелости в системе ключевых показателей эффективности (KPI), использовать их при формировании инвестиционных программ и заявок на получение государственной поддержки.

В-пятых, важно развивать цифровые инструменты автоматизированной оценки, включая онлайн-платформы, адаптивные анкеты и аналитические модули. Такие инструменты должны быть интуитивно понятны, сопровождаться методическими рекомендациями и предусматривать формирование индивидуальных цифровых профилей предприятия с визуализацией сильных и слабых сторон.

В целом, повышение эффективности оценки цифровой зрелости возможно только при комплексном подходе, включающем:

– методологическое обоснование и унификацию;

– институциональное оформление и внедрение механизмов верификации;

– цифровизацию процедур оценки;

– интеграцию результатов в систему управления.

Реализация указанных направлений позволит превратить оценку цифровой зрелости из формальной процедуры в инструмент принятия решений, обеспечивающий устойчивое развитие промышленного сектора в условиях цифровой трансформации.

Заключение. Обобщая изложенное, можно заключить, что развитие цифровых технологий и ускорение трансформационных процессов в промышленности требуют создания методологически обоснованной, воспроизводимой и управленчески значимой системы оценки цифровой зрелости. В ходе проведённого исследования осуществлён комплексный анализ подходов, представленных как в отечественной, так и в зарубежной научной и прикладной литературе. Выявлены основные модели, рассмотрены их сильные и слабые стороны, проведено их сопоставление по критериям полноты охвата, универсальности, применимости к аудиту, возможности адаптации и прозрачности расчётов.

Обнаруженные методологические и организационные ограничения, среди которых – фрагментарность понятийного аппарата, высокая доля субъективной оценки, слабая связь с механизмами стратегического управления и недостаточная цифровизация самих процедур, свидетельствуют о необходимости глубокой модернизации действующих инструментов. Существующие разрозненные подходы не всегда способны обеспечить сопоставимость данных, корректность интерпретации результатов и, как следствие, эффективное управленческое применение.

Предложена концепция гибридной модели, объединяющей достоинства наиболее эффективных методик. Модель основывается на трёхуровневой системе индикаторов, с расчётом интегрального индекса цифровой зрелости и возможностью адаптации под отраслевую специфику. Подчёркнута значимость внедрения цифровых инструментов оценки, механизмов верификации и интеграции результатов в стратегическое планирование.

Научно-практическая значимость проведённого анализа заключается в том, что он создаёт предпосылки для разработки единой стандартизированной методики оценки цифровой зрелости, ориентированной на применение в российской промышленности и способной обеспечить повышение результативности трансформационных программ. В дальнейшем особое внимание должно быть уделено вопросам нормативного закрепления процедуры оценки, развитию цифровой платформы мониторинга и формированию единого информационного пространства в данной сфере.

Источники:

2. Аленина К.А., Курицына А.В. Разработка алгоритма оценки уровня цифровой зрелости компании // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 4. – c. 1057-1078. – doi: 10.18334/epp.14.4.120726.

3. Афанасьев А.А. Оценка цифровой зрелости промышленного производства в контексте его цифровой трансформации // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 7. – c. 3595-3612. – doi: 10.18334/epp.14.7.121231.

4. Бабкин А.В., Шкарупета Е.В., Гилева Т.А., Положенцева Ю.С., Чэнь Л. Методика оценки разрывов цифровой зрелости промышленных предприятий // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2022. – № 3. – c. 443-458. – doi: 10.18184/2079-4665.2022.13.3.443-458.

5. Бабкин А.В., Глухов В.В., Шкарупета Е.В. Методика оценки цифровой зрелости отраслевых промышленных экосистем // Организатор производства. – 2022. – № 3. – c. 7-20.

6. Балахонова И.В. Оценка цифровой зрелости как первый шаг цифровой трансформации процессов промышленного предприятия. / Монография. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2021. – 28-38(276) c.

7. Краковская И.Н., Корокошко Ю.В., Слушкина Ю.Ю. Цифровая зрелость промышленных предприятий: опыт оценки // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2024. – № 3. – c. 433-459. – doi: 10.21638/spbu05.2024.305.

8. Кричевский М.Л., Мартынова Ю.А., Дмитриева С.В. Оценка цифровой зрелости предприятия // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 4. – c. 2545-2560. – doi: 10.18334/vinec.12.4.116786.

9. Кузнецова Е.К., Ивашкевич Т.В. Организация и развитие системы государственного мониторинга достижения «цифровой зрелости» промышленности в России // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 4. – c. 1993–2004. – doi: 10.18334/vinec.13.4.119752.

10. Матризаев Б.Д. Формирование новой модели инновационного роста или «невидимая» логика современного инновационного императива // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – № 1. – c. 111-136. – doi: 10.18334/vinec.9.1.40500.

11. Мерзлов И.Ю. Методы оценки цифровой зрелости: обзор международной практики // Креативная экономика. – 2022. – № 2. – c. 503-520. – doi: 10.18334/ce.16.2.114163.

12. Методика расчета показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления». Приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 600 (ред. от 14.01.2021). Legalacts.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18112020-n-600-ob-utverzhdenii/ (дата обращения: 11.06.2025).

13. Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. Минцифры России. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/565890783 (дата обращения: 11.06.2025).

14. Мошарова П.С., Островская Н.В. Гармоничное управление проектами в зависимости от уровня зрелости организации в условиях цифровизации // Лидерство и менеджмент. – 2023. – № 3. – c. 957-974. – doi: 10.18334/lim.10.3.118735.

15. Основные принципы по оценке уровня цифровой зрелости, реализованные в рамках модуля ГИСП «Цифровой паспорт промышленных предприятий». Минпромторг РФ. ФРП. [Электронный ресурс]. URL: https://minprom.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/9/2021/08/czifrovojpasport-predpriyatiya-19.08.2021.pdf (дата обращения: 11.06.2025).

16. Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. Уровни цифровой зрелости промышленного предприятия // Journal of New Economy. – 2021. – № 2. – c. 88-109. – doi: 10.29141/2658-5081-2021-22-2-5.

17. Стратегия цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 2030 года (утв. Минпромторгом РФ). Garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401415210/ (дата обращения: 11.06.2025).

18. Шабалтина Л.В. Цифровая зрелость как инструмент целенаправленной трансформации технологических укладов // Креативная экономика. – 2022. – № 6. – c. 2055-2072. – doi: 10.18334/ce.16.6.114863.

19. Шкарупета Е.В. Практические аспекты оценки цифровой зрелости промышленных предприятий в условиях пилотирования инноваций в цифровых сервисах ГИСП // Информатизация в цифровой экономике. – 2023. – № 1. – c. 9-22. – doi: 10.18334/ide.4.1.117048.

20. Babkin A., Glukhov V., Shkarupeta E., Kharitonova N., Barabaner H. Methodology for Assessing Industrial Ecosystem Maturity in The Framework of Digital Technology Implementation // International Journal of Technology. – 2021. – № 7. – p. 1397-1406. – doi: 10.14716/IJTECH.V12I7.5390.

21. Fukuda K. Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 5.0 // International Journal of Production Economics. – 2020. – p. 107460. – doi: 10.1016/j.ijpe.2019.07.033.

22. Gökalp E., Martinez V. Digital transformation capability maturity model enabling the assessment of industrial manufacturers // Computers in Industry. – 2021. – p. 103522. – doi: 10.1016/j.compind.2021.103522.

23. Industry 4.0 Maturity Index. Acatech.de. [Электронный ресурс]. URL: https://www.acatech.de/publikation/industrie-4-0-maturity-index/ (дата обращения: 11.06.2025).

24. Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N. Achieving digital maturity. MIT Sloan Management Review. [Электронный ресурс]. URL: https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/ (дата обращения: 11.06.2025).

25. Kljajić Borštnar M., Pucihar A. Multi-attribute assessment of digital maturity of SMEs // Electronics. – 2021. – № 8. – p. 885. – doi: 10.3390/electronics10080885.

26. Yılmaz K.O. Mind the Gap: It´s About Digital Maturity, Not Technology. / In book: Managerial Issues in Digital Transformation of Global Modern Corporations. - Hershey, PA: IGI Global, 2021. – 222-243 p.

Страница обновлена: 14.02.2026 в 21:29:16

Download PDF | Downloads: 37

Digital maturity of industrial companies: conceptual framework and methodological approaches to assessment

Pechatkin V.V., Yalalova A.I.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 7 (July 2025)

Abstract:

In the context of the accelerating digital transformation of the industrial sector, there is an increasing need for a systematic and objective assessment of the companies' digital maturity. The companies' economic security and competitiveness largely depend on their digital maturity. The article analyzes existing methodological approaches to assessing the digital maturity of industrial organizations. The article examines both domestic and international models that cover quantitative and qualitative parameters, maturity levels, and methods for aggregating results. The article compares these approaches based on a range of criteria, including the completeness of the assessment, its applicability in management, and its suitability for the specific environment of industrial organizations. Based on the analysis results, proposals for adapting and improving the methods in order to increase their practical significance have been formulated.

Keywords: digital maturity, industrial company, digital transformation, assessment methodology, digital passport

Funding:

JEL-classification: L60, L63, L69

References:

Abramov V. I., Andreev V.D. (2022). Assessment of the digital maturity of the public administration in the regions: the US experience and development in Russia. Informatization in the Digital Economy. 3 (2). 43-62. doi: 10.18334/ide.3.2.115106.

Afanasev A.A. (2024). Assessing the digital maturity of industrial production in the context of its digital transformation. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (7). 3595-3612. doi: 10.18334/epp.14.7.121231.

Alenina K.A., Kuritsyna A.V. (2024). Developing an algorithm to assess corporate digital maturity. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (4). 1057-1078. doi: 10.18334/epp.14.4.120726.

Babkin A., Glukhov V., Shkarupeta E., Kharitonova N., Barabaner H. (2021). Methodology for Assessing Industrial Ecosystem Maturity in The Framework of Digital Technology Implementation International Journal of Technology. 12 (7). 1397-1406. doi: 10.14716/IJTECH.V12I7.5390.

Babkin A.V., Glukhov V.V., Shkarupeta E.V. (2022). Methodology for assessing digital maturity of industrial ecosystems. Organizer of Production. 30 (3). 7-20.

Babkin A.V., Shkarupeta E.V., Gileva T.A., Polozhentseva Yu.S., Chen L. (2022). Methodology for assessing digital maturity gaps in industrial enterprises. MIR (Modernization. Innovation. Research). 13 (3). 443-458. doi: 10.18184/2079-4665.2022.13.3.443-458.

Balakhonova I.V. (2021). Assessment of digital maturity as the first step of digital transformation of industrial enterprise processes Penza: Izd-vo PGU.

Fukuda K. (2020). Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 5.0 International Journal of Production Economics. 220 107460. doi: 10.1016/j.ijpe.2019.07.033.

Gökalp E., Martinez V. (2021). Digital transformation capability maturity model enabling the assessment of industrial manufacturers Computers in Industry. 132 103522. doi: 10.1016/j.compind.2021.103522.

Industry 4.0 Maturity IndexAcatech.de. Retrieved June 11, 2025, from https://www.acatech.de/publikation/industrie-4-0-maturity-index/

Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N. Achieving digital maturityMIT Sloan Management Review. Retrieved June 11, 2025, from https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/

Kljajić Borštnar M., Pucihar A. (2021). Multi-attribute assessment of digital maturity of SMEs Electronics. 10 (8). 885. doi: 10.3390/electronics10080885.

Krakovskaya I.N., Korokoshko Yu.V., Slushkina Yu.Yu. (2024). Digital maturity of industrial enterprises: evaluation experience. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. 40 (3). 433-459. doi: 10.21638/spbu05.2024.305.

Krichevskiy M.L., Martynova Yu.A., Dmitrieva S.V. (2022). Assessment of the enterprise's digital maturity. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2545-2560. doi: 10.18334/vinec.12.4.116786.

Kuznetsova E.K., Ivashkevich T.V. (2023). Organization and development of the state monitoring system of the russian industry digital maturity. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (4). 1993–2004. doi: 10.18334/vinec.13.4.119752.

Matrizaev B.D. (2019). The formation of a new model of innovation-based growth or «invisible» logic of modern innovation imperative. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (1). 111-136. doi: 10.18334/vinec.9.1.40500.

Merzlov I.Yu. (2022). Methods for assessing digital maturity: an overview of international practice. Creative economy. 16 (2). 503-520. doi: 10.18334/ce.16.2.114163.

Mosharova P.S., Ostrovskaya N.V. (2023). Harmonious project management depending on the organization's maturity level in a digitalized environment. Leadership and Management. 10 (3). 957-974. doi: 10.18334/lim.10.3.118735.

Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2021). Levels of digital maturity of an industrial enterprise. Journal of New Economy. 22 (2). 88-109. doi: 10.29141/2658-5081-2021-22-2-5.

Shabaltina L.V. (2022). Digital maturity as a tool for purposeful transformation of technological structures. Creative Economy. 16 (6). 2055-2072. doi: 10.18334/ce.16.6.114863.

Shkarupeta E.V. (2023). Practical aspects of assessing the digital maturity of industrial companies in the context of piloting innovation in digital services of the state industry information system. Informatization in the Digital Economy. 4 (1). 9-22. doi: 10.18334/ide.4.1.117048.

Yılmaz K.O. (2021). Mind the Gap: It´s About Digital Maturity, Not Technology Hershey, PA: IGI Global.