Развитие самозанятости как перспективное направление решения проблемы дефицита кадров в сфере социального обслуживания населения

Дорохова Н.В.1, Кутеева К.А.2

1 Воронежский государственный университет, ,

2 «Российский университет медицины» Минздрава России, ,

Скачать PDF | Загрузок: 15

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82909610

Аннотация:

В статье исследуются перспективы развития самозанятости как перспективного направления решения проблемы дефицита кадров в сфере социального обслуживания населения Российской Федерации. Обосновывается важность эффективного развития сферы социального обслуживания населения как с позиции максимально полного удовлетворения соответствующих потребностей отдельных категорий граждан, так и с позиции обеспечения социального развития и социальной стабильности государства. Выявляются причины сложившегося кадрового дефицита в данной сфере, а также анализируются меры, реализуемые государством для решения данной проблемы. На основе результатов эмпирического исследования обосновывается перспективность развития самозанятости для решения проблемы дефицита кадров в сфере социального обслуживания населения. Выявляются достоинства и недостатки, характерные для самозанятости, а также возможные направления нивелирования последних.

Ключевые слова: занятость населения, самозанятость населения, самозанятые граждане, налог на профессиональный доход, сфера социального обслуживания населения, социальная работа

JEL-классификация: H110, H560, A130

Введение

В последние десятилетия в России наблюдается устойчивый рост потребности в специалистах, занятых в сфере социального обслуживания населения. Это связано с воздействием широкого перечня факторов, включая старение населения, увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также с усилением внимания государства и общества к вопросам социальной поддержки. Однако, несмотря на возрастание спроса, существует значительный дефицит квалифицированных кадров в сфере социального обслуживания. Сформировалась острая потребность в квалифицированных специалистах, которые могут оказывать помощь в различных областях социальной защиты, включая помощь семьям, поддержку инвалидов, работу с детьми и подростками, а также поддержку пожилых людей и людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

В научных трудах отечественных и зарубежных авторов проблема кадрового обеспечения социальной сферы обсуждается довольно широко. Так, Долженкова Ю. В. [4], Гришина Е.Е. и Цацура Е.А. [2] Сафонов А.Л., Тимонин И.И., Шеожев Х.В. [11], Мусин Э.Р. [6] подчеркивают важность развития системы долговременного ухода [7], [8] в Российской Федерации и необходимость разработки и внедрения эффективных методов социальной работы, адаптированных к современным вызовам и проблемам общества.

Исследования Трохировой У. В. и Зиминой Е.В. [12], а также Сафонова А.Л. и Некипеловой Д. В. [10] посвящены проблемам кадрового обеспечения системы социальной защиты и социального обслуживания населения.

Согласно позиции Тугарова А.Б. [1] наставничество в системе подготовки кадров для социальной работы является неотъемлемой частью социальной политики, направленной на минимизацию социальных рисков и создание условий для устойчивого развития общества. Тагуров А.Б. акцентирует внимание в своих исследованиях на роли наставничества в подготовке кадров для социальной работы, которое позволяет молодым специалистам в процессе обучения получать практические навыки и профессиональный опыт. Согласно его позиции, расширение практики наставничества и улучшение его качественных характеристик в будущем позитивно отразится на качестве оказания социальных услуг населению.

Таким образом, ученые находят разные срезы для исследования сферы социальных услуг, однако, все они сходятся во мнении об исключительной важности улучшения количественных и качественных характеристик кадровых ресурсов, задействованных в данной сфере. По нашему мнению, одним из перспективных направлений решения проблемы дефицита кадров, выступает развитие самозанятости в данной сфере. Реализация данного направления будет способствовать не только сокращению дефицита (в том числе и за счет обеспечения гибкости, доступности и индивидуального подхода к оказанию социальных услуг), но и окажет воздействие на рост разнообразия оказываемых услуг и улучшению их качественных характеристик. Также самозанятость позволит развитию предпринимательской инициативы работников и будет способствовать росту их мобильности. В связи с этим, целью настоящей статьи является исследование самозанятости как перспективного направления решения проблемы кадрового дефицита в сфере социального обслуживания населения.

Основная часть

В условиях современных экономических и социальных изменений возникает необходимость в пересмотре роли социальной работы в обществе и разработки новых подходов к решению проблем, связанных с дефицитом квалифицированных специалистов в социальной сфере. Социальная работа, как профессиональная деятельность, направленная на поддержку и помощь уязвимым категориям населения, становится важным элементом социальной политики, способствующим укреплению социальной гармонии и стабильности в обществе. На фоне возрастающих социальных рисков и экономической нестабильности в ряде стран наблюдается рост потребности в профессиональных социальных работниках, способных эффективно решать актуальные проблемы, такие как бедность, социальная изоляция, недостаток доступных социальных услуг и многое другое. При этом, как отмечают исследователи (Келлер П.А. [5] и др.), в современных условиях увеличиваются требования к компетенциям и уровню квалификации социальных работников.

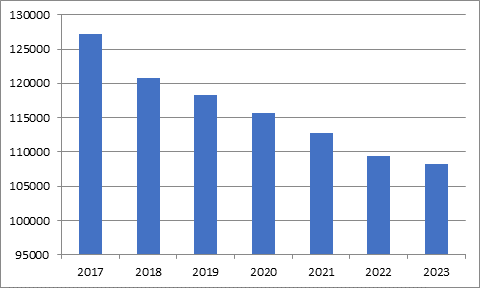

В Российской Федерации, в настоящее время наметилась тенденция сокращения численности социальных работников (рис.1)

Источник: построено автором на основе данных Росстата [13]

Рис. 1 – Динамика средней численности социальных работников в РФ за период 2017-2023 гг , тыс.чел.

Так, согласно данным, представленным на рисунке 1 численность социальных работников в исследуемом периоде, сократилась более чем на 19 тыс. чел.

При этом в стране существует значительный дефицит социальных работников. Причины дефицита специалистов в социальной сфере многообразны и связаны как с низким уровнем оплаты труда, так и с отсутствием должной подготовки кадров. По мнению Давиденко С.А., Медко И.В. и Петровой Г.А. [3] социальная работа в России, сталкивается с серьезной как кадровой проблемой, так и проблемой организации профессионального обучения специалистов по социальной работе, которые мешают эффективно решать задачи социальной политики.

Одним из важнейших шагов в решении проблемы дефицита кадров в социальной сфере является разработка государственной политики в области повышения качества социального обслуживания населения. В этой связи Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 2012 году разработало «Дорожную карту» [9] по улучшению качества социальных услуг, в том числе в рамках формирования эффективной системы социальной работы и обслуживания населения.

Данный документ включает в себя конкретные шаги и мероприятия, направленные на улучшение качества и доступности социальных услуг, повышение квалификации социальных работников, улучшение условий их труда, а также на развитие самозанятости и частного сектора в социальной сфере. В «Дорожной карте» определены такие важные направления, как:

- повышение уровня образования и профессиональной подготовки социальных работников. Планируется разработка и внедрение новых образовательных стандартов и программ для подготовки специалистов, а также повышение уровня квалификации действующих работников через курсы переподготовки и повышение квалификации;

- модернизация системы социального обслуживания населения. Включает в себя внедрение инновационных технологий в систему социальной работы, создание электронных платформ для оказания социальных услуг и развитие дистанционных форм консультирования и помощи;

- развитие самозанятости в данной сфере. «Дорожная карта» предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на стимулирование самозанятости в сфере социального обслуживания населения. По мнению разработчиков «Дорожной карты», реализация данных мероприятий будет способствовать решению проблемы дефицита кадров, что особенно актуально для сельских и удаленных районов страны;

- оптимизация финансирования социальной работы, подразумевает реализацию финансовых мер, направленных на повышение материальной заинтересованности социальных работников, а также улучшение условий их труда;

- внедрение мониторинговых мероприятий, позволяющих более эффективно контролировать качество предоставляемых услуг.

Таким образом, «Дорожная карта» является важным шагом на пути создания эффективной и доступной системы социальной помощи, которая будет отвечать актуальным потребностям населения, а также создавать условия для устойчивого развития социальной работы как профессии.

Одним из возможных решений дефицита специалистов в социальной сфере, как отмечалось выше, является развитие самозанятости [14]. Как показывает практика, самозанятость позволяет социальным работникам быть более гибкими в организации своей профессиональной деятельности и быстро адаптироваться к изменяющимся социальным потребностям населения. В последние годы все больше специалистов рассматривают самозанятость как альтернативу традиционной трудовой занятости в государственных и частных учреждениях. Самозанятые социальные работники могут работать непосредственно с клиентами, оказывая индивидуальные услуги, такие как помощь в социальной адаптации, предоставление юридических консультаций, помощь в трудоустройстве и так далее.

Развитие самозанятости в сфере социальных услуг будет способствовать получению следующих положительных эффектов (рис.2):

Источник: составлено автором

Рис. 2 – Положительные эффекты распространения самозанятости в сфере социальных услуг

Важным преимуществом самозанятости, которое на себе могут испытывать самозанятые, это высокая степень автономности таких работников, простота и относительная быстрота процедуры государственной регистрации, отсутствие обязанностей по ведению отчетности, полностью «оцифрованная» процедура налогообложения. Кроме того, самозанятые имеют полную свободу в организации процесса оказания услуг, установлении графика работы и выборе клиентов. Самозанятые социальные работники могут использовать более гибкие формы работы, такие как дистанционное консультирование, онлайн-курсы и тренинги, что расширяет доступность социальных услуг для людей, проживающих в удаленных районах.

Расширение практики самозанятости в социальной сфере имеет особое значение для молодых специалистов. Обучающиеся по соответствующим направлениям подготовки могут уже в процессе получения профессионального образования оформиться в качестве самозанятых и успешно совмещать работу с обучением. Это будет способствовать повышению качества их профессиональной подготовки и получению практического опыта, а также реализации их предпринимательских инициатив.

Для выявления отношения будущих специалистов социальной сферы к самозанятости и определения перспектив их вовлечения в самозанятость авторами статьи было проведено в январе-феврале 2025 года эмпирическое исследование. В качестве метода исследования был выбран опрос, реализованный в форме анкетирования. Респондентами выступили студенты ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, обучающиеся на 1-4 курсе по направлению подготовки «Социальная работа». Так как численность обучающихся на всех курсах не превышает 100 человек, то это позволило провести сплошное исследование, которое показало следующие результаты.

Так, при ответе на вопрос о том, известно ли респондентам о существовании самозанятости, большинство из них (96,9%) дали утвердительный ответ.

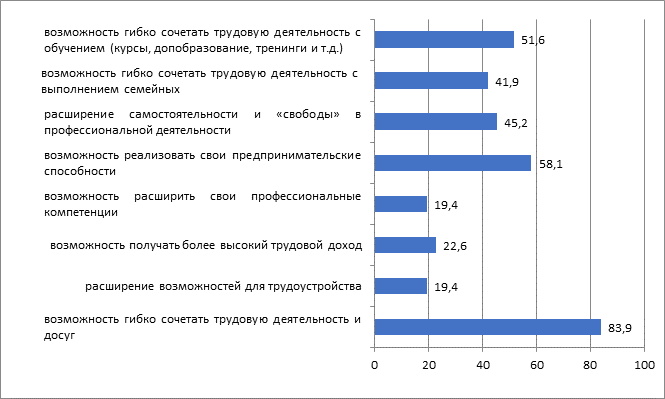

О преимуществах самозанятости респондентами были даны следующие оценки (рис.3)

Источник: составлено автором по результатам эмпирического исследования

Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В чем Вы видите преимущества самозанятости», в %

Распределение ответов на данный вопрос, позволяет сделать вывод о том, что для будущих специалистов крайне важен баланс между работой и досугом, а также другими сферами жизнедеятельности (обучение, семейные обязанности и др.). Они считают, что самозанятость может им обеспечить такой баланс, а также будет способствовать реализации их предпринимательских способностей и обеспечивать относительную свободу в профессии.

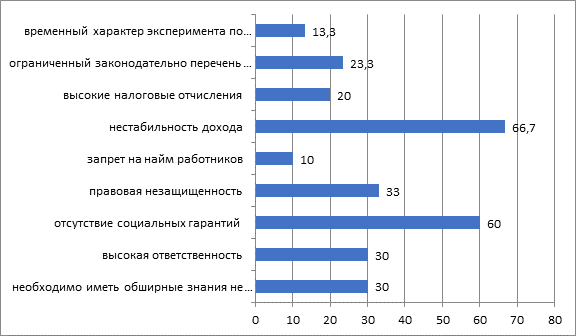

На вопрос о недостатках самозанятости респонденты ответили следующим образом (рис.4):

Источник: составлено автором по результатам эмпирического исследования

Рис. 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В чем Вы видите недостатки самозанятости», в %

Ответы респондентов на вопрос о недостатках самозанятости позволяют констатировать, что основными для респондентов являются нестабильность дохода и отсутствие социальных гарантий для самозанятых, что косвенно свидетельствует о высоком уровне осведомленности респондентов об особенностях самозанятости и основных проблемах, сопутствующих ей. Также респондентов беспокоят необходимость иметь более обширные знания и высокая ответственность.

Однако, не смотря на существующие, по мнению респондентов, недостатки, самозанятость для них является привлекательной, на что указали 61,3% респондентов.

Попробовать себя в качестве самозанятого в процессе обучения, готовы 54,8% участвующих в опросе, 19,4% пока не определились со своим желанием, и только 25,8% категорически отвергают для себя оформление в качестве самозанятых в процессе обучения.

Подытожив результаты проведенного анализа литературных источников и эмпирического исследования, можно сформулировать следующие выводы:

1) сфера социального обслуживания населения в Российской Федерации является крайне важным направлением, но в настоящее время испытывает острый кадровый дефицит;

2) в качестве одного из перспективных направлений преодоления дефицита кадров в данной сфере, как по мнению исследователей, так и с позиции уполномоченного органа государственной власти, выступает развитие самозанятости;

3) будущие специалисты в сфере социального обслуживания хорошо осведомлены о возможности осуществления трудовой деятельности в форме самозанятости и считают ее для себя перспективной;

4) основными достоинствами самозанятости они называют ее гибкость и возможности, которые предоставляет самозанятость для сбалансированного сочетания работы и досуга, а также между работой и возможностью получать образование или выполнять семейные обязанности;

5) в качестве основных недостатков самозанятости респонденты назвали нестабильность дохода и отсутствие социальных гарантий.

Заключение

Социальное обслуживание населения в современных условиях является важным направлением социальной политики государства и ключевым вектором его развития. Как и другие отрасли экономики, социальная сфера столкнулась с проблемой острого кадрового дефицита, от решения которой зависит возможность получения населением качественных и разнообразных социальных услуг, а также, во многом, социальная стабильность государства. Одним из перспективных направлений решения обозначенной проблемы выступает развитие самозанятости, позволяющей работникам гибко сочетать выполнение своих профессиональных обязанностей с другими сферами их жизнедеятельности, а также развивать и реализовывать их предпринимательские способности. При этом, эффективное развитие самозанятости в сфере социального обслуживания должно предваряться нивелированием свойственных ей недостатков, а также формированием у будущих специалистов соответствующих знаний и опыта.

Источники:

2. Гришина Е.Е., Цацура Е.А. Развитие негосударственных социальных услуг для пожилых: барьеры и пути их преодоления // Экономика труда. – 2019. – № 4. – c. 1475-1490. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-negosudarstvennyh-sotsialnyh-uslug-dlya-pozhilyh-bariery-i-puti-ih-preodoleniya.

3. Давиденко С.А., Медко И.В., Петрова Г.А. Состояние, проблемы и перспективы подготовки специалистов по социальной работе // Вестник НВГУ. – 2012. – № 2. – c. 68-80. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-problemy-i-perspektivy-podgotovki-spetsialistov-po-sotsialnoy-rabote.

4. Долженкова Ю. В. Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами: состояние и основные направления развития // Креативная экономика. – 2024. – № 10. – c. 2907-2920. – doi: 10.18334/ce.18.10.121705.

5. Келлер П. А. Новые вызовы в формировании системы социальной защиты населения // Социология. – 2018. – № 1. – c. 227-230. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-vyzovy-v-formirovanii-sistemy-sotsialnoy-zaschity-naseleniya.

6. Мусин Э. Р. Прогнозирование численности граждан, имеющих право на долговременный уход // Экономика труда. – 2024. – № 12. – c. 2141-2160. – doi: 10.18334/et.11.12.122165.

7. Национальный проект «Демография». [Электронный ресурс]. URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/opportunities/poluchit-v-pozhilom-vozraste-neobkhodimyy-ukhod-doma (датаобращения: (дата обращения: 19.06.2025).

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2021 г. № 929 “О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе”. Garant. ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/403251165/ (дата обращения: 15.06.2025).

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2599-р (в ред. Распоряжений правительства РФ от 31.10.2013 n 2021-р, от 30.04.2014 n 721-р)

10. Сафонов А.Л., Некипелова Д.В. Развитие системы долговременного ухода: демографические факторы и социально-экономические предпосылки // Социально-трудовые исследования. – 2024. – № 2. – c. 112-126. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-dolgovremennogo-uhoda-demograficheskie-faktory-i-sotsialno-ekonomicheskie-predposylki.

11. Сафонов А. Л., Тимонин И. И., Шеожев Х. В. Оценка реализации системы долговременного ухода и ее бюджетирования в Российской Федерации // Креативная экономика. – 2024. – № 7. – c. 1801-1816. – doi: 10.18334/ce.18.7.121179.

12. Трохирова У.В., Зимина Е.В. Проблемы кадрового обеспечения системы социальной защиты и социального обслуживания населения и стратегические направления их решения (на примере г. Иркутска) // Baikal Research Journal. – 2010. – № 5. – c. 63-69. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kadrovogo-obespecheniya-sistemy-sotsialnoy-zaschity-i-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-i-strategicheskie-napravleniya.

13. Труд и занятость в России. 2023: Стат.сб. Росстат - M., - 2023 – 180 c. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1718977772&tld=ru&lang=ru&name=Trud2023.pdf (дата обращения: 19.06.2025).

14. Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан). Портал Президент России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts (дата обращения: 16.06.2025).

Страница обновлена: 11.01.2026 в 04:30:50

Download PDF | Downloads: 15

The development of self-employment as a promising direction for solving the problem of staff shortages in social services

Dorokhova N.V., Kuteeva K.A.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The article examines the prospects for the development of self-employment as a promising direction for solving the problem of staff shortages in social services for the population of the Russian Federation. The importance of effective development of social services for the population, both from the perspective of maximizing the satisfaction of the relevant needs of certain categories of citizens, and from the perspective of ensuring social development and social stability of the state, is substantiated. The reasons for the current staff shortage in this area are identified; and the measures implemented by the state to solve this problem are analyzed. Based on the results of an empirical study, in order to solve the problem of staff shortages in the field of social services for the population, the prospects for the development of self-employment are substantiated.

The advantages and disadvantages characteristic of self-employment, as well as possible ways of leveling the latter, are identified.

Keywords: employment, self-employment, self-employed citizen, professional income tax, social services, social work

JEL-classification: H110, H560, A130

References:

Davidenko S.A., Medko I.V., Petrova G.A. (2012). Training of social workers: problems and perspectives. Vestnik NVGU. (2). 68-80.

Dolzhenkova Yu. V. (2024). The system of long-term care for elderly citizens and disabled people: status and main directions of development. Creative Economy. 18 (10). 2907-2920. doi: 10.18334/ce.18.10.121705.

Grishina E.E., Tsatsura E.A. (2019). The development of non-state social services for the elderly: barriers and ways to overcome them. Russian Journal of Labor Economics. (4). 1475-1490.

Keller P. A. (2018). New challenges in the formation of the social protection system. Sociology. (1). 227-230.

Lavryonova T.I. (2021). Actual problems of personnel training for social work

Musin E. R. (2024). Forecasting the number of citizens eligible for long-term care. Russian Journal of Labour Economics. 11 (12). 2141-2160. doi: 10.18334/et.11.12.122165.

Safonov A. L., Timonin I. I., Sheozhev Kh. V. (2024). Assessment of the budget allocated to the long-term care system in the Russian Federation. Creative Economy. 18 (7). 1801-1816. doi: 10.18334/ce.18.7.121179.

Safonov A.L., Nekipelova D.V. (2024). Long-term care development: demographic factors and socio-economic prerequisites. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (2). 112-126.

Trokhirova U.V., Zimina E.V. (2010). Problems of personnel availability for the system of social protection and social services, and strategic lines for solving them (by the example of Irkutsk city). Baikal Research Journal. (5). 63-69.