Позитивное развитие рынка труда как условие устойчивого развития территорий

Грудинов М.В.1,2![]() , Никитин С.Ф.1,2,3

, Никитин С.Ф.1,2,3![]() , Суверин А.А.1,2,4

, Суверин А.А.1,2,4![]()

1 Институт социального образования, ,

2 Воронежский институт экономики и социального управления, ,

3 ООО «ХОСТЕЛ ВОРОНЕЖ», ,

4 ООО «Стерх», ,

Скачать PDF | Загрузок: 25

Статья в журнале

Экономика труда (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83042696

Аннотация:

В современной действительности на рынке труда России в целом и в отдельных регионах в частности в силу ряда внутренних и внешних причин сформировался дефицит кадровых ресурсов. Выявление неуправляемых, но, что важнее, управляемых факторов, влияющих на ситуацию с занятостью, позволяет ранжировать эти причины и определить возможные пути минимизации негативных последствий недостатка рабочей силы для национальной экономики. Авторами систематизированы базовые причины кадрового дефицита, являющегося сдерживающим фактором устойчивого поступательного развития субъектов РФ. Среди них: снижение кадрового притока из молодежного сегмента; достигшая исторического минимума безработица, территориальная неравномерность распределения трудовых ресурсов. Кроме того, причины разделены на общие и специфические. Анализ статистической информации подкреплен результатами социологического исследования, проведенного авторами. Это позволило выработать рекомендации по стабилизации рынка труда в условиях ограниченности трудовых ресурсов.

Ключевые слова: кадровый дефицит, трудовые ресурсы, рынок труда, устойчивое экономическое развитие

JEL-классификация: Е24, J21, J23, J24

Введение

В настоящий момент для Российской Федерации характерна выраженная тенденция к реализации концепции устойчивого развития регионов, то есть разработке и реализации комплекса мероприятий системного характера, направленных на укрепление потенциала региона в экономической, социальной, экологической, политической и прочих сферах. Этой теме посвящено немало работ [1, 2, 6, 7, 12, 15], однако взаимосвязь устойчивого развития территорий и ситуации, складывающейся на региональных рынках труда всесторонне не изучена. Применительно к описываемой в статье предметной области авторы понимают устойчивое развитие как динамический процесс последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов развития административно-территориальной единицы.

Крайне важным фактором для устойчивого развития является стабильность рынка труда, так как баланс наличия рабочей силы необходимого количества и качества и ее востребованности экономикой напрямую связаны с социальным и экономическим благополучием. Однако этот вопрос пока не получил должного освещения в научной литературе.

При анализе рынка труда важно, что концепция устойчивого развития подразумевает стабильное воспроизводство рабочей силы [4], а также создание условий для наращивания человеческого потенциала. Другими словами, устойчивое развитие территории основывается на устойчивом развитии населения данной территории, а, с другой стороны, второе является в значительной степени следствием первого. Мы разделяем точку зрения, согласно которой следует понимать под «устойчивым развитием населения такую совокупность демографических процессов, которая позволяет обеспечивать в настоящее время и в будущем полноценное социально-экономическое функционирование территорий <…> Рабочая сила выступает важной предпосылкой развития хозяйства как первая производительная сила» [9, с.43-44].

Последние годы были отмечены серьезными трансформациями на рынке труда: падением уровня безработицы (на полном рынке труда и в регистрируемом сегменте), ростом числа организаций, испытывающих трудности в подборе соискателей на вакантные рабочие места, изменением мотивов построения профессиональных и карьерных траекторий. В основе перечисленных тенденций лежит, в первую очередь, сокращение трудовых ресурсов.

Причины формирования дефицита кадров и возможные пути решения проблемы рассмотрены нами в настоящей статье.

Для решения поставленных задач нами использовались статистические и научные материалы, включая результаты авторского исследования, а также системный подход, аналитический, структурный, сравнительный, графический и другие методы.

Результаты и обсуждение

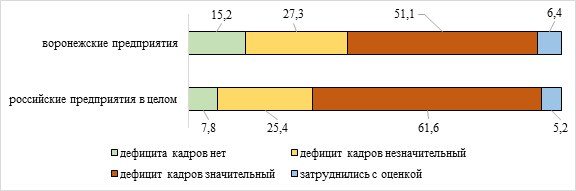

Исследования [4, 8, 10] и статистика [3] последних лет подтверждает значительный кадровый дефицит, который пока не снижается. Это характерно как для страны в целом, так и для ее отдельных субъектов. Данные, полученные нами в ходе опроса 500 руководителей и заместителей руководителей по кадрам и управлению персоналом (март 2025 года, выборка репрезентативна по параметрам «размер организации» и «форма собственности»), подтверждают, что многие предприятия испытывают кадровый голод (рисунок 1). Наши данные коррелируют с сведениями, приведенными Центральным Банком в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» о том, что около 60% предприятий страны заявляют о серьезном недостатке квалифицированных специалистов [14].

Рисунок 1. Мнение экспертов об обеспеченности кадрами организаций, в % к опрошенным.

Источник: составлено авторами.

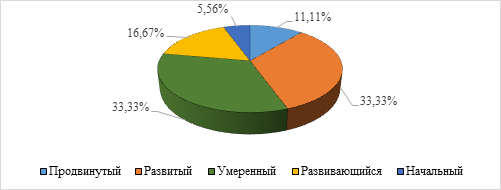

Покажем зависимость возможностей устойчивого развития территорий от ситуации на рынке труда на примере Воронежской области, как типичного региона Центра России. Согласно данным национального рейтингового агентства на настоящий момент по критериям ESG (аббревиатура ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление») 10,59% регионов РФ имеют продвинутый, самый высокий уровень устойчивого развития, 27,06% причисляют к развитым, 25,89% – к умеренно развитым, 22,35% – к развивающимся и 13,11% к регионам начального уровня развития [12]. Воронежская область по итогам 2024 года находится на 11 позиции из 18 регионов ЦФО и относится к региону с умеренным развитием (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура ЦФО по уровню развития входящих в него регионов по критериям ESG

Источник: [1].

По критериям ESG оценки для г. Воронежа превышают среднероссийские показатели: окружающая среда – 46,3 баллов (в среднем по РФ – 37,5); общество – 54,2 баллов (в среднем по РФ – 50,3); управление – 57,1 баллов (в среднем по РФ – 51,3). Однако по критерию «управление» Воронеж проигрывает в части инвестиционного климата: 47,8 баллов против 49,8 в среднем по стране, антикоррупции: 44,4 балла против среднероссийских 47,3. При этом по такому параметру, как «доходы и занятость» существенно обгоняет средние показатели: 61,7 баллов против 53,4. [1]

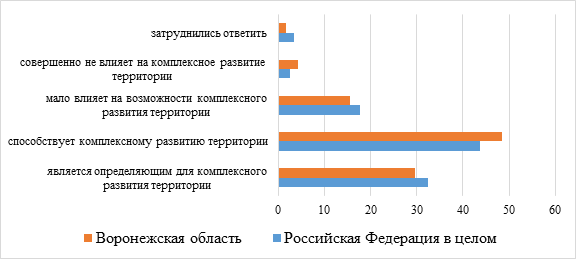

Прослеживается определенная зависимость между оценкой регионов по критериям ESG и положением, которое складывается на региональных рынках труда. Причем оценки ESG для г. Воронеж коррелируют с результатами опроса экспертного сообщества (рисунок 3).

Рисунок 3. Влияние ситуации на рынке труда на возможности комплексного развития территорий, в % к ответившим

Источник: составлено авторами.

Базовые причины кадрового дефицита, являющегося сдерживающим фактором устойчивого поступательного развития, в РФ, ЦФО и Воронежской области имеют схожий характер.

Первая причина – снижение в долевом выражении кадрового притока из молодежного сегмента из-за повышения возраста трудоспособного населения и понижения рождаемости, отмечающегося еще с 90х годов ХХ века, а также из-за того, что представители молодежного сегмента предпочитает находить способы заработка в таких сферах, как киберспорт, блоггинг, SMM и т.п., в ущерб профессиям и специальностям в востребованных областях экономики. Также среди причин – неравномерность распределения населения между крупными городами и небольшими населенными пунктами, снижение трудовой мобильности населения, диспропорциональность в структуре спроса на рабочую силу и ее предложения.

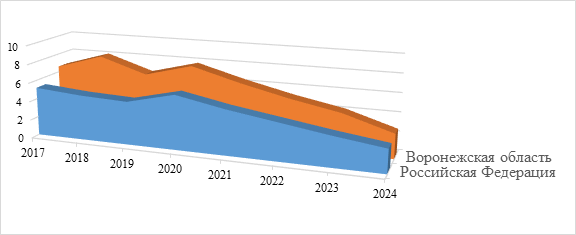

При всем при этом важным является еще и фактор низкой безработицы (не только регистрируемой, но и на полном рынке труда), уровень которой на протяжении последних пяти лет стабильно снижался. При этом линия тренда в Воронежской области практически повторяет аналогичную по стране в целом, однако для региона характерны более высокие показатели (рисунок 4). Таким образом, менее благополучная ситуация с занятостью в Воронежской области по сравнению со среднероссийской связана с тем, что регион относится к территории «умеренного развития».

Рисунок 4. Динамика уровня безработицы в РФ и Воронежской области на полном рынке труда, %

Источник: [3]

Наблюдается ситуация, когда при минимальных значениях безработицы уровень занятости (рисунок 5) составляет около 65% (отношение численности занятого населения в возрасте от 15 лет и старше к общей численности населения в этой возрастной группе), а численность потенциальной рабочей силы (в определении Росстата, это «незанятые лица, которые выражают заинтересованность в получении работы за оплату или прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их готовность приступить к работе») незначительна, например, в Воронежской области в последние годы пик – 26,1 тыс. человек пришелся на 2020 год, а по итогам 2024 года – всего 16,9 тыс. человек.

Рисунок 5. Динамика уровня занятости в Воронежской области в сравнении со средними показателями по Российской Федерации и Центральному Федеральному округу, %.

Источник: [3]

Итак, современный российский рынок труда может быть определен как дефицитный: спрос на кадры (причем разного уровня квалификации) превышает предложение рабочей силы. Это значит, что предприятия вынуждены функционировать с количеством работников меньшим, чем это необходимо для адекватного эффективного производства товаров и услуг. Наличие дефицита кадров подтверждается аналитическим материалами [3, 8, 11], статистическими и социологическими данными. Эта ситуация приводит к возникновению ограничений на пути комплексного поступательного развития территорий.

Такой ресурс, как привлечение незанятого, но экономически активного населения, для восполнения кадрового дефицита практически исчерпан. С другой стороны, без ликвидации этого дефицита невозможно поступательное комплексное развитие регионов.

Ситуация вынуждает предприятия бороться за сотрудников, конкурировать между собой за человеческий капитал, улучшать условия труда, поднимать зарплаты, т.е. искать варианты привлечения работников. Однако, по нашему мнению, подобные меры могут привести лишь к кратковременному улучшению ситуации, причем на отдельно взятых предприятиях. По приведенным в упоминавшемся выше докладе ЦБ данным, более 3/4 компаний говорят о том, что в первую очередь поднимают уровень зарплат, премий, доплат, чтобы предотвратить «переманивание» кадровых ресурсов конкурентами [14, с. 30], что в современных российских условиях становится ключевым фактором активного перетока работников между предприятиями [14, с. 26].

В итоге, в целом напряженность на рынке труда сохраняется. По данным HH.ru, отношение количества резюме соискателей на одну вакансию должно находиться в пределах 4-8. Более низкое значение индекса свидетельствует о нехватке кадров. Проиллюстрируем ситуацию на примере Воронежской области. РИА-Воронеж приводит следующие цифры со ссылкой на исследование HH.ru [4]: по итогам 2024 года самая сложная ситуация сложилась в розничной торговле (1,3 резюме на вакансию), медицине (2,3), производстве (3,1) а также некоторых других сферах. В начале 2025 года HH-индекс несколько улучшился: по тем же сферам, например, он достиг – в розничной торговле 1,8, в медицине 2,5, на производстве 3,7. Однако это обусловлено уменьшением количества вакансий, а не ростом предложения рабочей силы.

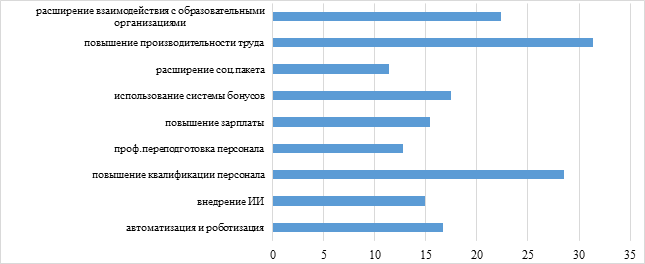

Если в 2023-2024 годах работодатели пытались решать проблему нехватки кадров за счет значительного повышения зарплат, то в 2025 году, по словам экспертов, такая возможность у бизнеса будет ограничена из-за финансовых сложностей, в том числе высокой стоимости заемных средств. В свете этого все больше компаний сообщает об оптимизации планов по найму сотрудников и организации работы с персоналом (рисунок 6).

При сохранении существующих тенденций воспроизводственный потенциал населения регионов в ближайшей перспективе будет в основном сконцентрирован в крупных городских агломерациях [5], что катастрофически скажется на демографической и социально-экономической ситуации в остальных территориальных образованиях и не будет способствовать комплексному развитию региона.

Рисунок 6. Меры, способствующие, по мнению работодателей, снижению негативного влияния кадрового дефицита, в % к ответившим

Источник: составлено авторами.

Соответственно, следует искать пути решения обозначенной проблемы, исследуя ситуацию на рынке труда комплексно и системно. Это позволит сформулировать рекомендации по изменению ситуации в регионах и в стране в целом.

Полагаем, что причины дефицита кадров на рынке труда могут быть разделены на общие и специфические.

Общие причины: сокращение молодежного сегмента из-за снижения рождаемости, начавшегося в 90-е годы ХХ века; сохранение высокой доли экономически неактивного, неработающего населения; сохраняющиеся структурные диспропорции между спросом на рабочую силу и ее предложением; уменьшение количества иностранной рабочей силы; перестройка экономики с ориентацией на отечественное производство и импортозамещение.

Специфические причины: низкий уровень зарплат и сложные условия труда в ряде сфер экономики; наличие стереотипов в отношении «престижных» и «непрестижных» профессий и специальностей; недостатки в профориентационной работе; низкая профессиональная и территориальная мобильность населения; слабая связь реального сектора экономики с образовательными организациями.

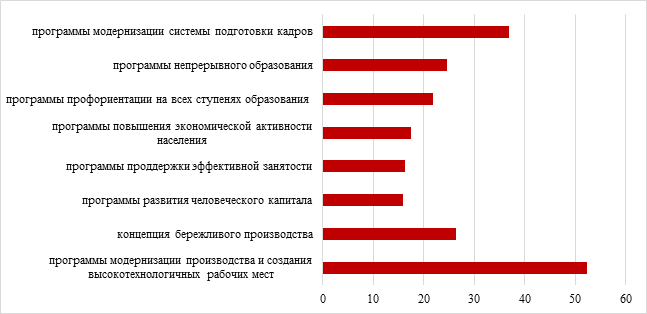

Большинство из этих причин являются управляемыми, т.е., могут быть скорректированы. Согласно результатам проведенного нами опроса, решить проблему укомплектования кадрами в условиях недостаточной численности рабочей силы может помочь ряд мероприятий, которые должны реализовываться в регионе системно, учитывая приоритеты его развития (рисунок 7). Полученные нами данные подкрепляются другими исследованиями, которые подтверждают, что нехватка кадров может быть минимизирована за счет переобучения, повышения квалификации, что ставит на повестку дня вопрос о необходимости трансформации базовых компетенций человеческих ресурсов [13].

Рисунок 7. Программы, направленные на системное решение проблемы преодоления кадрового дефицита с учетом задач устойчивого развития территорий, в % к ответившим

Источник: составлено авторами.

Заключение

Дефицит кадров сдерживает процессы структурной трансформации экономики и ее поступательного развития.

Выработка мер по улучшению ситуации на рынке труда должна основываться на комплексном и системном анализе. Наше исследование подтверждает, что структура спроса на российском рынке труда неоднородна. Наиболее востребован линейный и массовый персонал, не относящийся к категории высококвалифицированного (курьеры, сборщики заказов, специалисты колл-центров, продавцы и т.п.), и «синие воротнички» - квалифицированные рабочие. Анализ спроса в различных профессиональных группах свидетельствует о том, что высока конкуренция за сотрудников в таких из них, как «Строительство и недвижимость», «Продажи», «Производство», «Транспорт и логистика» и некоторых других. Еще один важный фактор – в стране практически не осталось регионов с избыточными трудовыми ресурсами, следовательно, нет «доноров», которые могут снабжать трудонедостаточные территории.

Учитывая отмеченный в данной статье низкий уровень занятости при одновременно минимальной безработице, полагаем, что приоритетными группами для разработки мероприятий по вовлечению в эффективную занятость должны стать:

1) люди за пределами привычного для кадровых служб возрастного диапазона: моложе 18 лет и старше 45-50 лет;

2) самозанятые и занятые на условиях гибкого рабочего дня;

3) женщины, которые способны заместить «мужские» рабочие места.

Разрозненные и единичные мероприятия не решат проблему. Должна быть разработана единая программа, учитывающая территориальную и отраслевую специфику. В рамках такой программы должно быть предусмотрено:

- создание высокотехнологичных рабочих мест, позволяющих значительно повысить производительность труда в разных отраслях экономики;

- автоматизация и роботизации максимально возможного числа производственных процессов;

- внедрение технологий экологичного и бережного производства;

- ориентация на сохранение и преумножение человеческого капитала;

- развитие гибкой системы занятости, повышение квалификации специалистов, получение ими смежных профессий и специальностей, профессиональная переподготовка, позволяющая работать в новых сферах;

- привлечение экономически неактивной части населения; создание возможностей для занятости учащейся молодежи и пенсионеров;

- внедрение продуктивных мер морального и материального стимулирования сотрудников;

- развитие системы наставничества и коучинга, создание возможностей для трудоустройства молодежи без опыта работы;

- повышение престижа рабочих профессий и профессий в социальной сфере;

- формирование оптимальной системы непрерывного образования.

Полагаем, что перечисленные меры позволят привести в равновесие спрос и предложение на рынке труда и будут способствовать снижению дефицита кадров.

Решение проблемы дефицита кадров может быть эффективным только при совместной работе системы образования, самих предприятий и органов государственной власти. При этом в центре внимания должен находиться работоспособный человек с его возможностями, знаниями и навыками, интересами: должна быть создана среда для его образования, развития, карьерного и профессионального роста, а также высокотехнологичные, безопасные и соответствующие требованиям сегодняшнего дня условия работы.

[1] См. подробнее: ESG-Индекс городов и регионов // https://устойчивые-территории.города.рф/region36/Voronezh

Источники:

2. Бобылев С.Н., Барабошкина А.В., Курдин А.А., Яковлева Е.Ю., Бубнов А.С. Национальные цели развития России и ключевые индикаторы устойчивости // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2025. – № 1. – c. 40-59. – doi: 10.55959/MSU0130-0105-6-60-1-3.

3. Рынок труда, занятость и заработная плата. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://clck.ru/3Md3GG (дата обращения: 04.06.2025).

4. Воронежцам назвали профессии с самой острой нехваткой кадров. РИА-Воронеж. [Электронный ресурс]. URL: http://clck.ru/3Md3Et (дата обращения: 09.06.2025).

5. Деревягина М.В. Трансформация воспроизводственных процессов населения Воронежской области и влияние на них демографической политики // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2020. – № 10. – c. 37-47.

6. Завьялова Т.В., Виноградова О.С. Устойчивое развитие как новая часть глобальной экономики // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2025. – № 1. – c. 207-230. – doi: 10.55959/MSU0130-0105-6-60-1-10.

7. Иванова М.И., Клепинин А.В. Новые горизонты модели «Государство развития» // Полис. Политические исследования. – 2025. – № 3. – c. 96-112. – doi: 10.17976/jpps/2025.03.07.

8. Колесникова О.А., Маслова Е.В., Околелых И.В. Кадровый дефицит на современном рынке труда России: проявления, причины, тренды, меры преодоления // Социально-трудовые исследования. – 2023. – № 4(53). – c. 179-189. – doi: 10.34022/2658-3712-2023-53-4-179-189.

9. Крупко А.Э., Михайлов К.М. Тенденции, проблемы, перспективы рождаемости населения Воронежской области и устойчивое развитие // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – 2025. – № 1. – c. 42-48. – doi: 10.17308/geo/1609-0683/2025/1/42-48.

10. Масленникова Е.В., Антонова О.А., Колесник Е.А., Елисеева Е.Н. Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам. / Сборник научных статей: Устойчивость демографического развития: детерминанты и ресурсы. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2024. – 259-270 c.

11. Мирзабалаева Ф.И., Антонова Г.В. Структурные диспропорции спроса и предложения на рынке труда в отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах // Экономика труда. – 2023. – № 8. – c. 1145-1168. – doi: 10.18334/et.10.8.118938.

12. Обзор основных направлений деятельности и практики субъектов Российской Федерации в области ESG и устойчивого развития. Clck.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://clck.ru/3Md3Ne (дата обращения: 30.05.2025).

13. Пьянкова С.Г., Ергунова О.Т. Трансформация базовых компетенций человеческих ресурсов в эпоху цифровизации // Ars Administrandi. – 2025. – № 2. – c. 267-294. – doi: 10.17072/2218-9173-2025-2-267-294.

14. Региональная экономика: комментарии ГУ. / Бюллетень № 32. - М.: Центральный банк Российской Федерации, 2024. – 43 c.

15. Федотова М.А., Погодина Т.В., Карпова С.B. Оценка тенденций и перспектив развития экономики России в условиях санкционного давления // Финансы: теория и практика. – 2025. – № 1. – c. 6-19. – doi: 10.26794/2587-5671-2025-29-1-6-19.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 21:23:10

Download PDF | Downloads: 25

Positive labor market development as a factor of sustainable spatial development

Grudinov M.V., Nikitin S.F., Suverin A.A.Journal paper

Russian Journal of Labour Economics

Volume 12, Number 7 (July 2025)

Abstract:

In modern realities, there is a shortage of personnel in the Russian labor market in general and in certain regions in particular due to a number of internal and external reasons.

Identifying uncontrolled but, more importantly, manageable factors affecting employment allows to rank these causes and find possible ways to minimize the negative effects of labor shortages on the national economy.

The authors systematize the main causes of the personnel shortage, which is a constraining factor for the sustainable progressive development of the subjects of the Russian Federation. They are: a decrease in the influx of personnel from the youth segment; unemployment, which has reached a historical minimum; and the territorial unevenness of the distribution of labor resources. In addition, the causes are divided into general and specific ones. The analysis of statistical information is supported by the results of the authors' sociological survey. This made it possible to develop recommendations for stabilizing the labor market amid limited labor resources.

Keywords: staff shortage, labor resources, labor market, sustainable economic development

JEL-classification: Е24, J21, J23, J24

References:

Regional economy: the Main Administration's comments (2024). M.: Tsentralnyy bank Rossiyskoy Federatsii.

Bobylev S.N., Baraboshkina A.V., Kurdin A.A., Yakovleva E.Yu., Bubnov A.S. (2025). The national development goals of Russia and key sustainability indicators. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. 60 (1). 40-59. doi: 10.55959/MSU0130-0105-6-60-1-3.

Derevyagina M.V. (2020). Transformation of reproduction processes of the population of the Voronezh region and the impact of demographic policy on them. «FES: Finance. Economy. Strategy ». 17 (10). 37-47.

Fedotova M.A., Pogodina T.V., Karpova S.B. (2025). Assessment of trends and prospects for the development of the russian economy in the context of sanctions pressure. Finance: Theory and Practice». 29 (1). 6-19. doi: 10.26794/2587-5671-2025-29-1-6-19.

Ivanova M.I., Klepinin A.V. (2025). New horizons of the developmental state model. Polis. Politicheskie issledovaniya. (3). 96-112. doi: 10.17976/jpps/2025.03.07.

Kolesnikova O.A., Maslova E.V., Okolelyh I.V. (2023). Personnel shortage in the current Russian labor market: manifestations, causes, trends, measures to overcome it. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (4(53)). 179-189. doi: 10.34022/2658-3712-2023-53-4-179-189.

Krupko A.E., Mikhaylov K.M. (2025). Trends, problems, prospects of population fertility rate in the Voronezh region and sustainable development. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiya. Geoekologiya. (1). 42-48. doi: 10.17308/geo/1609-0683/2025/1/42-48.

Maslennikova E.V., Antonova O.A., Kolesnik E.A., Eliseeva E.N. (2024). Labour market shortages: possibilities of overcoming for regional sustainable development Yekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN.

Mirzabalaeva F.I., Antonova G.V. (2023). Structural imbalances in labor market supply and demand at the sectoral and occupational qualification levels. Russian Journal of Labor Economics. 10 (8). 1145-1168. doi: 10.18334/et.10.8.118938.

Pyankova S.G., Ergunova O.T. (2025). Human resources basic competences transformation in the age of digitization. Ars Administrandi. 17 (2). 267-294. doi: 10.17072/2218-9173-2025-2-267-294.

Zavyalova T.V., Vinogradova O.S. (2025). Sustainable development as a new component of the global economy. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. 60 (1). 207-230. doi: 10.55959/MSU0130-0105-6-60-1-10.