Сетевые формы организации бизнеса как способ принятия фундаментальной неопределенности

Устюжанина Е.В.1![]() , Трындина Н.С.2

, Трындина Н.С.2![]()

1 Центральный Экономико-Математический Институт Российской Академии Наук, ,

2 Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, ,

Скачать PDF | Загрузок: 25

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 6 (Июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82649998

Аннотация:

Статья посвящена исследованию роли сетевых форм организации бизнеса в преодолении проблемы фундаментальной неопределенности. На основе изучения влияния неопределенности на организацию трансакций, обосновано, что в условиях фундаментальной (структурной) неопределенности предпочтительной является стратегия принятия неопределенности, основывающаяся на существующем между акторами доверии и проявляющаяся в использовании неполных контрактов. В процессе определения уровня, на котором должно рассматриваться воздействие доверия на взаимодействие акторов, авторами предложена пятизвенная структура институционального каркаса. Обосновано, что в рамках данной структуры масштабирование доверия за счет формирования системы взаимных ожиданий происходит на мезоинституциональном уровне, основными представителями которого в настоящее время становятся сетевые структуры. В результате делается вывод о том, что сети являются инструментом масштабирования генерализированного доверия и принятия неопределенности.

Ключевые слова: фундаментальная неопределенность, принятие неопределенности, мезоинституты, сетевые формы организации взаимодействия, доверие, масштабирование доверия

JEL-классификация: D02, D23, D81, E02

Введение

Функционирование современных социально-экономических систем сопряжено с постоянно действующих фактором неопределенности будущего. Эта неопределенность касается как представлений о будущих характеристиках внешней среды (технологических, природно-климатических, политических и пр.), так и о поведении контрагентов в изменяющихся обстоятельствах взаимодействия. Иными словами, принимающие решения акторы не обладают точной информацией ни о силе и направлении воздействия на их будущее общемировых тенденций, например, развертывания геополитических конфликтов или возникновения прорывных технологий, ни о возможных реакциях своих контрагентов на непредвиденное развитие событий. В этих условиях значимую роль в смягчении шоков от изменения условий сотрудничества и создании благоприятных условий для продуктивного взаимодействия акторов играет взаимное доверие, позволяющее надеяться на совместное приемлемое для всех сторон решение возникающих проблем.

Возрастающая потребность социально-экономических систем в инструментах, обеспечивающих устойчивое, эффективное взаимодействие в условиях воздействия шоков, характеризующихся присутствием фундаментальной неопределенности, обуславливает актуальность данной работы. Данная статья посвящена изучению роли сетевых структур в преодолении проблемы неопределенности будущего.

Основная часть

Неопределенность как экономическая категория

До начала ХХ века феномен неопределенности в целом не представлял значимого интереса для экономистов, так как господствующая на тот момент экономическая теория базировалась на предположении о том, что экономические агенты обладают всей необходимой информацией для принятия решения. Сам термин «неопределенность» был, как правило, связан с понятием риска и не рассматривался как отдельная категория. Так, для П. Самуэльсона неопределенность представляла собой источник отклонения того, что происходит на самом деле, от того, что ожидают люди, а прибыль или убыток являлись количественной оценкой неопределенности [22]. А. Маршал, утверждавший, что риск является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, также не делал четкого разграничения между риском и неопределенностью [20]. Д. Эллсберг полагал, что неопределенность для рационального человека всегда может быть трансформирована в риск [14]. Похожей точки зрения придерживается в настоящее время Г. Думский, по мнению которого трансформация неопределенности в риск осуществляется путем придания вероятностных оценок исходам, так как все ситуации в экономике представляют собой стохастические процессы, подчиняющиеся известным и устойчивым вероятностным распределениям [13].Одним из первых, кто предложил разделять понятия риск (risk) и неопределённость (uncertainty), был Ф. Найт. В своей работе «Риск. Неопределенность и Прибыль» он разбил множество ситуаций принятия решений на два подмножества: в одном из них любому элементарному событию можно приписать определенное значение вероятности его наступления, в другом – нет [17].

Сами вероятности могут быть как априорные, так и статистические. Априорные вероятности можно определить, если решена задача выявления множества элементарных исходов и определена степень их однородности. Определение статистической вероятности возможно, если элементарные ситуации либо достаточно просты и стабильны, либо часто повторяются.

Относительно первого из двух подмножеств, когда вероятности возможных исходов могут быть тем или иным образом определены, следует говорить о риске. При это не имеет значения с чем именно связаны грядущие события – выигрышами или потерями. Если известна вероятность наступления каждого из известного набора элементарных событий, то с помощью страхования можно элиминировать будущие потери, сведя их к текущим издержкам. Соответственно, смысл страхования по Ф. Найту «заключается в охвате деятельности большого числа лиц и превращения случайных убытков в постоянные издержки» [5].

Для всех остальных ситуаций, для которых неизвестны вероятности или наборы возможных исходов (второе подмножество), Ф. Найт предложил использовать термин «неопределенность». Иными словами, второе подмножество формирует область действительной неопределенности, когда оцениваемые события неоднородны, их множество точно не определено, и/или нет надежных инструментов для оценки объективных вероятностей тех или иных событий.

Область «истинной неопределенности» по Ф. Найту формируют ситуации, вероятности которых не поддаются статистической оценке в силу нецелесообразности сопутствующих затрат или уникальной природы событий. Найт утверждал, что существование подобных ситуаций и обуславливает получение предпринимателями специфического дохода [5, с. 26]. Истинная неопределенность в силу своей неизмеримости не может быть учтена в процессе принятия акторами решений, следовательно, не может быть застрахована, капитализирована или оценена в форме платы за риск.

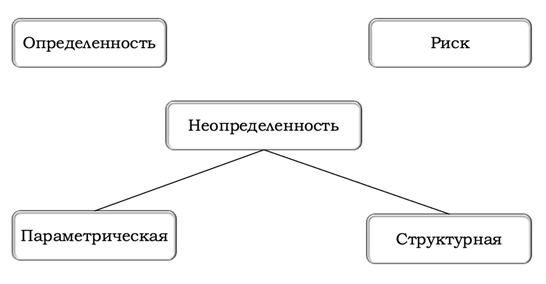

Р. Ланглоа предложил разделить неопределенность по Ф. Найту на два типа: параметрическую и структурную [18].

Структурная неопределенность имеет место тогда, когда принимающее решение лицо не только не имеет представления о распределении объективных вероятностей между возможными исходами, но и не знает заранее возможный перечень событий, которые значимы с точки зрения принимаемого решения. Параметрическая неопределенность предполагает, что принимающее решение лицо владеет информацией о возможных исходах, но не может определить их объективную вероятность.

Таким образом, для параметрической неопределенности в принципе возможно использование субъективных вероятностей, тогда как для структурной неопределенности открытым остается само множество будущих событий.

Соотношение разбираемых понятий представлено на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение понятий риск и неопределенность (Источник: составлено авторами)

В тот же период над проблемой неопределенности работал Дж. М. Кейнс, который в «Трактате о вероятности» исследовал понятия «вероятность» и «неопределенность» [16]. Согласно Дж. М. Кейнсу, следует отличать то, что известно наверняка (сравнимо с определенностью по Ф. Найту) от того, что лишь вероятно, и тех событий, оценка вероятностей наступления которых в принципе невозможна по причине отсутствия научной основы для ее вычисления.

Среди примеров, иллюстрирующих феномен неопределенности, Дж. М. Кейнс приводил оценку «перспективы войны в Европе, или цены на медь и ставки процента через двадцать лет, или устаревания нового изобретения, или положение владельцев частного богатства в социальной системе 1970 года» [2]. События же, для которых может быть получено вероятностное распределение, по Дж. М. Кейнсу, не следует относить к неопределенности, для их обозначения автор использовал термин «вероятность» (probability). Несмотря на то, что Дж. М. Кейнс в своих трудах не использовал термин риск, фактически его подход к разграничению вероятности и неопределенности сопоставим с подходом Ф. Найта к разграничению риска и неопределенности.

Неопределённость по Дж. М. Кейнсу и структурную неопределенность, выделенную на основе классификации Ф. Найта, также называют «найтианско-кейнсианской» или «фундаментальной неопределенностью».

Следует упомянуть еще несколько подходов к классификации различных видов неопределенности, частично пересекающиеся с подходами Ф. Найта, Дж. М. Кейнса и Р. Ланглоа.

Основываясь на степени полноты информации, Р. Д. Люс и Х. Раиффа выделяют четыре вида неопределенности [19]:

a. абсолютное незнание (ignorance): актор не обладает информацией, имеющей отношение к сфере формирования суждения (judgement) о проблеме;

b. сильная неопределенность (severe uncertainty): актор обладает информацией, достаточной для формирования неточного или частичного суждения (мнения) о проблеме;

c. слабая неопределенность (mild uncertainty): актор обладает достаточной информацией, в результате корректной обработки которой он может точно сформировать суждение (мнение) о проблеме;

d. определенность (certainty): актору не надо затрачивать ресурсы на формирование суждения, так как он изначально обладает всей необходимой информацией.

В зависимости от области происхождения М. Хенрик и Н. Хорниг выделяют [15]:

a. рыночную неопределенность: источники данного вида неопределённости находятся в области функционирования рынка, однако их невозможно предсказать из-за ограничений используемых методов или недостатка доступной информации;

b. неопределенность экономической политики включает в себя не предсказанные (unforeseen) события в сфере политики, последствия которых могут также затрагивать экономическую сферу деятельности;

c. экзогенную неопределенность (truly exogenous uncertainty), которая возникает независимо от функционирования рыночной экономики и изменений в политической сфере. Примерами экзогенной неопределенности являются техногенные катастрофы, непредсказуемые тренды в развитии технологий, пандемия коронавирусной инфекции.

Физики, в том числе специалисты в области искусственного интеллекта, разделяют неопределенность на алеаторную или статистическую (aleatoric/statistical) и эпистемологическую (epistemic), в зависимости от того, является ли источником неопределенности случайный, стохастический характер тех или иных процессов или неопределённость обусловлена ограниченностью знаний о распределении данных, описывающих исследуемый процесс.

А.Е. Шаститко отмечает, что источниками фундаментальной (структурной) неопределенности могут являться как изменения в природе, так и изменения в поведении акторов, причем в ряде случаев данные факторы могут оказываться взаимозависимыми. Так, изменения в среде, влияющие на определенных акторов, могут быть вызваны как преднамеренным, так и непроизвольным поведением других акторов в прошлом [9].

Влияние фундаментальной неопределенности на организацию трансакций

В рамках данной работы наибольший интерес представляет фундаментальная (структурная) неопределенность. Под данное понятие попадают наиболее значимые кризисы, с которыми столкнулись страны в ХХ и XXI веках.Существование фундаментальной неопределенности, по мнению многих исследователей, ставит под вопрос положение об эффективности контрактации в условиях «когда взаимодействие между людьми порождает проблемы усиления неопределенности, обусловленной непредсказуемыми изменениями в природе, а также в них самих» [9, с. 85-86]. По мнению А. Шаститко, институты являются средством снижения той части неопределенности, которая порождается поведением акторов. Ограничивая набор альтернатив для каждого актора, институты делают поведение контрагентов в большей степени предсказуемым. Так, эффективное функционирование судебной системы и института собственности позволяет акторам быть уверенными в том, что их партнеры будут избегать кражи или порчи чужого имущества из-за предусмотренных в рамках данных институтов санкций.

Однако необходимо учитывать, что само по себе существование институтов скорее искажает субъективную оценку вероятности возможных исходов, чем существенно уменьшает реальный уровень фундаментальной неопределенности. Актор, принимающий решение в условиях неопределенности будущего, может не рассматривать исходы, в рамках которых его партнер будет использовать изменение обстоятельств для перераспределения в свою пользу выгод и издержек, поскольку будет считать предусмотренные санкции достаточными для отказа от оппортунистического поведения. Однако, на самом деле, это не гарантирует ни того, что предусмотренные в контракте санкции будут охватывать все действительное множество будущих исходов, ни того, что в сильно изменившихся обстоятельствах контрагенты не будет нарушать социальные нормы и взятые на себя обязательства.

Влияние фундаментальной неопределенности на способы контрактации может проявляться двояко. Сталкиваясь с неопределенностью, акторы могут выбрать два разных подхода к построению контрактных отношений. Первый подход заключается в попытке снижения неопределенности будущего за счет детальной спецификации условий контракта и определения прав и ответственности сторон при реализации каждого из возможных исходов. Второй, прямо противоположный подход, состоит в отказе от четкой спецификации условий контракта – замещении детально прописанных прав и обязанностей гибкими условиями сотрудничества [7].

Речь идет о том, что наличие фундаментальной неопределенности фактически делает бесполезной точную спецификацию контрактов из-за невозможности объективной оценки не только вероятностей, но и самого набора исходов. Например, «на момент составления контракта между лицензиатом и лицензиаром о передаче прав на использование новых технологий, стороны не могут в полной мере оценить будущие возможные способы использования разработанной технологии, что, соответственно, затрудняет процесс расчёта и распределения выгод и издержек» [11, с.463]. Попытки акторов предсказать будущие исходы и конфликты, которые могут возникнуть в результате наступления данных исходов, оказываются неэффективными и требующими значительных затрат ресурсов. Альтернативным решением, определяющим взаимодействие между акторами в условиях присутствия фундаментальной неопределенности, является использование неполных контрактов, в рамках которых четкая спецификация прав и обязанностей, а также выгод и издержек заменяется фиксацией общих принципов взаимодействия и правил распределения выгод и потерь по мере исполнения контракта.

Использование неполных контрактов не столько снижает степень неопределенности будущего, сколько делает ее существование приемлемым для акторов. Если акторы еще не знают ни набор возможных событий, будь то появление новой технологии, изменение условий международного сотрудничества или наступления эпидемиологических (природных) катастроф, ни то, какое именно воздействие эти события окажут на поведение их партнеров, они могут прибегнуть к нечетким договоренностям, основывающимся на отношениях доверия.

Использование неполных контрактов не снижает уровень неопределенности, так как в их рамках акторы не ограничивают диапазон возможных реакций друг друга на изменения внешней среды. Напротив, в отсутствии четко специфицированных прав и обязанностей для выявленных на предконтрактной стадии сценариев развития событий акторы формально обладают большей свободой выбора. В данном случае представляется логичным говорить скорее о стратегии принятия неопределенности, а не о стратегии ее снижения.

Принятие неопределенности подразумевает, что акторы не только не обладают достаточной информацией обо всех возможных исходах, как во взаимодействии друг с другом, так и с внешней средой, но и не пытаются снизить неопределенность будущего. Иными словами, их действия определяются не возможной природой шока или его потенциальными последствиями, а исключительно степенью уверенности в том, что их партнеры в условиях шока будут готовы к совместному поиску решения проблем.

Следовательно, возможность успешного следования стратегии принятия неопределенности зависит от существующего между акторами уровня доверия. Стороны должны быть уверены в том, что в случаях, не предусмотренных контрактом, их партнеры будут готовы к совместному поиску и разработке решений, учитывающих интересы всех сторон. В данном случае доверие должно трактоваться в первую очередь как «готовность быть уязвимым» как перед шоками внешней среды, так и перед действиями своих партнеров.

Масштабирование доверия в сетевых структурах

Доверие между акторами может порождаться различными основаниями, в том числе, личным опытом взаимодействия, силой социальных связей, ощущением свой идентичности определенному сообществу, верой в эффективность существующих институтов или конкретные организации [6]. Однако, каким бы ни было основание доверия, само его существование обусловлено, в первую очередь, соотношением выгод и издержек, связанных с его наличием (отсутствием). При этом выгоды и издержки понимаются в самом широком смысле – как те, что могут быть монетизированы в настоящем или будущем (все виды капитала, включая символический) [10], так и те, что поддерживают (нарушают) социальную идентичность акторов.Важным является вопрос, к какому институциональному уровню можно отнести воздействие отношений доверия на поведение акторов?

Если исходить из трехзвенной структуры Л. Дэвиса и Д. Норта (институциональная среда – институциональные соглашения – социальные акторы) [12], феномен доверия, безусловно, играет решающую роль на уровне институциональных соглашений, определяющих конкретные способы организации трансакций.

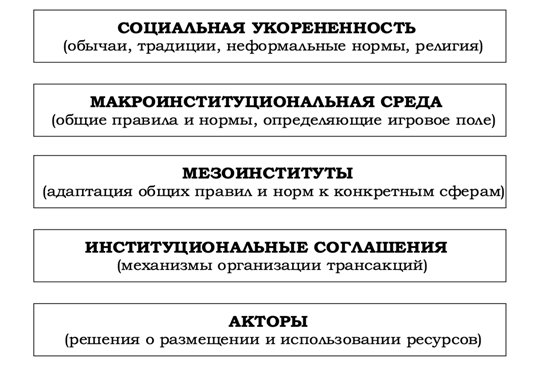

Однако трудно не согласиться с позицией К. Менара, который указывает на размытость (нечеткость) понятия институциональная среда, используемого в данном случае Л. Девисом и Д. Нортом. Во-первых, в классическом понимании институциональная среда включает в себя, в том числе, институциональные соглашения, которые действуют в этой среде. Во-вторых, в таком понимании не разделяются понятия формальные и неформальные институты. В-третьих, трехзвенная структура не учитывает, что в различных условиях (регионах, отраслях, сферах деятельности) одни и те же нормы могут проявляться по-разному.

Последнее соображение приводит К. Менара к выводу о целесообразности введения в рассмотрение еще одного уровня, который он называет мезоинститутами. Соответственно, схема К. Менара выглядит следующим образом [4, с. 77]:

макроинституты – институциональные единицы, посредством которых устанавливаются учредительные правила, определяющие права и их распределение между экономическими агентами;

мезоинституты – организационные единицы, занимающиеся спецификацией учредительных правил, их адаптацией для конкретных условий;

микроинституты – организационные механизмы, посредством которых планируются, осуществляются и контролируются трансакции.

Верхний (макро) уровень включает в себя законодательные органы и законы (учредительные правила и правила коллективного выбора), средний (мезо) уровень – организацию адаптации макро-правил к конкретным условиям (стандарты и общие операционные правила), а нижний (микро) уровень – различного рода контракты, в том числе, объединение деятельности в рамках фирмы (институциональные соглашения).

Иными словами, К. Менар предлагает заменить трехзвенную схему Л. Девиса и Д. Норта на четырехзвенную, добавив в нее мезоинституты, адаптирующие макро-правила к конкретным условиям и контролирующие выполнение этих правил.

Необходимо отметить, что похожей точки зрения придерживалась и Э. Остром, которая помимо конституционных и операционных правил, выделила промежуточный вид правил – политические. Эти правила обеспечивают связь между конституционными и операционными правилами, переводя общие правила в специфические, описывающие взаимодействия акторов в конкретной сфере, регионе или секторе экономики [21].

Однако и в четырехзвенной схеме К. Менара отсутствует важный элемент институционального каркаса – социальная укорененность, поле неформальных институтов, включающих в себя обычаи, традиции, стереотипы мышления и поведения, сложившиеся в данном сообществе. Поэтому, на наш взгляд, более корректно говорить о пятизвенной схеме институционального каркаса (рис. 2).

Рис. 2. Пятизвенная схема институционального каркаса (Разработано авторами на основе работ Д. Норта, А. Е. Шаститко и К. Менара)

В такой схеме феномен доверия может использоваться уже не только на уровне организации отдельных трансакций (институциональные соглашения), но и на мезоуровне, формируя систему взаимных ожиданий. И именно этот уровень, определяющий правила игры в конкретном поле взаимодействия, будь то отраслевой или территориальный рынок, профессиональное сообщество или вертикально интегрированная структура, делает возможным масштабирование доверия, превращение его в один из ведущих факторов организации трансакций.

Как уже отмечалось, в классическом понимании к мезоуровню относят регионы, отрасли, профессии и т.п. Однако в настоящее время наиболее значимыми участниками экономического ландшафта выступают сетевые структуры [8]. Они отвечают всем основным признакам мезоинститутов:

– адаптируют макро-правила к конкретным условиям;

– контролируют процессы взаимодействия;

– мотивируют и контролируют акторов;

– обладают возможностью принуждения к соблюдению своих правил.

Под сетью будем понимать «группу формально независимых экономических агентов, связанных между собой отношениями доверия, выгодностью сотрудничества, длительными и устойчивыми кооперационными и информационными связями» [1]. Сети имеют сложившуюся внутреннюю конфигурацию, но не всегда имеют четкие границы и могут быть подвержены реконфигурации.

Сетевые структуры могут объединять как однородные, так и комплементарные виды деятельности, а также их сочетания. К сетям, объединяющим однородные виды деятельности, можно отнести альянсы, картели, саморегулируемые организации и пр. Примерами сетей, объединяющих комплементарные виды деятельности, являются сети поставок и сети создания стоимости. Смешанные варианты представлены кластерами, партнерствами и трансакционными платформами.

К числу ведущих оснований возникновения сетевых структур можно отнести:

- отношения солидарности, доверия и взаимной выручки как основа снижения трансакционных издержек;

- эффект масштаба от использования общих, в том числе комплементарных ресурсов;

- защита от неопределенности внешней среды путем выстраивания стабильных отношений и замещения формальных норм конвенциальными;

- снижение рисков оппортунистического поведения за счет многошагового сотрудничества и наличия внутрисетевого инфорсмента (трехстороннее управление);

- возможность выхода на новые рынки;

- сравнительные преимущества во взаимодействии с внешним миром за счет объединения ресурсов и/или усиления рыночной власти.

Участники сети приобретают сетевой капитал, включающий в себя помимо общих знаний и технологий, а также специфических и отношенческих активов, общий институциональный капитал. Этот вид капитала представляет собой сложившиеся внутри сети межфирменные нормы взаимодействия, общие значения и ожидания, позволяющие существенно снижать издержки взаимодействия между участниками сети.

Сотрудничество в сети основано не только на спецификации прав и обязанностей, но и на системе имплицитных обязательств, смысл которых в самом общем виде может быть сформулирован следующим образом: «помогать друг другу в случае возможности, необходимости и/или просьбы».

Иными словами, одной из важнейших характеристик сети являются отношения доверия между ее участниками. И именно поэтому мы можем говорить о масштабировании доверия и принятии неопределенности как базовом свойстве сетевой формы организации взаимодействия.

Заключение

Функционирование современных социально-экономических систем подразумевает необходимость решения проблемы неопределенности будущего. В то время как уровень параметрической неопределенности может быть уменьшен за счет субъективных оценок вероятности различных исходов, существование фундаментальной неопределенности ограничивает возможности использования инструментов детальной спецификации контрактов. Существование институтов, в свою очередь, снижает только субъективную оценку неопределенности, порождаемой поведением партнеров. Соответственно, основной стратегией защиты от фундаментальной неопределенности является ее принятие, а основным условием реализации этой стратегии – существование доверия между акторами.Стратегия принятия неопределенности подразумевает использование неполных контрактов, содержащих не четкое определение всех условий взаимодействия, включая санкции за нарушение обязательств, а общие принципы сотрудничества. Это означает замещение:

a) формальных требований имплицитными обязательствами, вытекающими из принадлежности к одной социальной сети;

b) определения встречных обязательств формулой распределения общих выгод и обязанностями по несению общих издержек;

c) системы судебного принуждения внутригрупповым инфорсментом или апелляцией к третьей стороне [3].

Доверие как необходимое условие использования неполных контрактов может формироваться на нескольких уровнях институционального каркаса, начиная с социальной укорененности и заканчивая институциональными соглашениями. Но если говорить о генерализованном (обобщенном) доверии, то основным уровнем его формирования и масштабирования являются мезоинституты – организационные единицы, адаптирующие учредительные правила для конкретных условий взаимодействия.

В настоящее время базовыми организационными единицами мезоуровня являются сетевые структуры. Именно они выступают главными инструментами масштабирования доверия и принятия неопределенности.

Источники:

2. Кейнс Д. М. Общая теория занятости // Истоки. М.: ГУ- ВШЭ. – 1998. – No. 3.

3. Комарова И.П., Устюжанина Е.В., Ходжа К. (2023). Размывание прав как этап развития института собственности // Journal of Institutional Studies 15 (1): 78–88.

4. Менар К. Почему нам нужна более сложная институциональная модель: выход на мезоуровень. Мезоэкономика: элементы новой парадигмы: Монография / под ред. В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер. – М.: ИЭ РАН, 2020.

5. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 12—28.

6. Трындина Н.С., Устюжанина Е.В. Доверие как экономическая категория: подходы к классификации и систематизации // Креативная экономика. – 2023. – Том 17. – № 1. – С. 39-54.

7. Устюжанина Е.В. Подход к типологизации контрактных отношений // В книге: Национальные институты для современной России: субъекты и нарративы. материалы XIV научной конференции. Красноярск, 2024. С. 85-87.

8. Устюжанина Е.В., Устюжанин В.Л. Сети создания стоимости как участники системы индикативного планирования // Креативная экономика. – 2024. – Том 18. – № 10. – С. 2625-2640.

9. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. — 591 с.

10. Bourdieu P. (1986). The forms of capital. J. Richardson. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport: Greenwood. P. 241–258.

11. Brousseau E., Fare M. Incomplete Contracts and Governance Structures. Paper presented at the Second Conference of the International Society for the New Institutional Economics, 1998.

12. Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge, 1971.

13. Dymsky, G. A. (1993): Keynesian Uncertainty and Asymmetric Information: Complementary or Contradictory? Journal of Post Keynesian Economics, 16(1), 49–54.

14. Ellsberg, D. (1961): Risk, ambiquity and Savage axioms. Quarterly Journal of Economics, 75, 643– 669.

15. Henrik, Müller & Hornig, Nico. (2020). Expecting the Unexpected A new Uncertainty Perception Indicator (UPI) - concept and first results. 10.17877/DE290R-21089.

16. Keynes, J.M. (1921) A Treatise on Probability. Macmillan and Co., London.

17. Knight, F.H. Risk, Uncertainty and Profit . Boston, New York, Houghton Mifflin Company, 1921.

18. Langlois, R.N. Rationality, institutions and explanation // Economics as a Process. Essays in the New Institutional Economics, ed. by R.N. Lan¬ glois. Cambgidge, 1990. P. 225—255.

19. Luce, R. D. & Raiffa H. Games and decisions: introduction and critical survey. New York: Wiley, 1957. 509 p. [Harvard University. Cambndge. MA]

20. Marshall, A. (1920). Principles of Economics (Revised ed.). London: Macmillan; reprinted by Prometheus Books. ISBN 1-57392-140-8

21. Ostrom E. (2005) Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press.

22. Ross, Stephen A. “Adding Risks: Samuelson’s Fallacy of Large Numbers Revisited.” The Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 34, no. 3, 1999, pp. 323–39. JSTOR, https://doi.org/10.2307/2676262. Accessed 30 July 2024.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 19:25:27

Download PDF | Downloads: 25

Network forms of business organization as a way of dealing with fundamental uncertainty

Ustyuzhanina E.V., Tryndina N.S.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 6 (June 2025)

Abstract:

The article examines the problem of fundamental uncertainty and the role of networks in resolving it. It was revealed that the organisation of transactions between social actors is greatly affected by fundamental uncertainty. It is proposed that, in the presence of fundamental uncertainty, the dominant strategy for dealing with it should be acceptance. This strategy implies switching to incomplete contracts instead of complete ones and requires a certain level of trust between the contracting parties. In determining the role of trust within an institutional framework, the authors propose a five-level institutional framework. The authors state that trust scaling via a system of creating mutual expectations takes place at the meso-institutional level, where networks are the major players. It is concluded that networks can contribute significantly to scaling up generalised trust and acceptance of uncertainty.

Keywords: fundamental uncertainty, uncertainty acceptance strategy, meso-institution, network, trust

JEL-classification: D02, D23, D81, E02

References:

Value creation networks as participants in the indicative planning system. (2024). Creative Economy. 18 (10). 2625-2640. doi: 10.18334/ce.18.10.121621.

Bourdieu P. (1986). The forms of capital. J. Richardson. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education Westport: Greenwood.

Davis L., North D. (1971). Institutional Change and American Economic Growth Cambridge.

Dementev V.E., Evsyukov S.G., Ustyuzhanina E.V. (2017). Hybrid forms of business organization: on the analysis of inter-company interactions. Russian Management Journal. 15 (1). 89-122. doi: 10.21638/11701/spbu18.2017.105.

Dymsky G.A. (1993). Keynesian Uncertainty and Asymmetric Information: Complementary or Contradictory? Journal of Post Keynesian Economics. 16 (1). 49-54.

Ellsberg D. (1961). Risk, ambiquity and Savage axioms Quarterly Journal of Economics. 75 643-669.

Henrik Müller, Hornig Nico Expecting the Unexpected A new Uncertainty Perception Indicator - concept and first resultsEldorado.tu. Retrieved from https://eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/754fb04f-53b4-4af2-b2d0-44b014388598/content

Keĭns D.M. (1998). General theory of employment. Roots. (3).

Keynes J.M. (1921). A Treatise on Probability London: Macmillan and Co.

Knight F.H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit Boston, New York: Houghton Mifflin Company.

Komarova I.P., Ustyuzhanina E.V., Khodzha K. (2023). The dilution of rights as a stage in the development of the institution of property. Journal of Institutional Studies. 15 (1). 78-88. doi: 10.17835/2076-6297.2023.15.1.078-088.

Langlois R.N. (1990). Rationality, institutions and explanation Cambgidge: Cambridge University Press.

Luce R.D., Raiffa H. (1957). Games and decisions: introduction and critical survey New York: Wiley.

Marshall A. (1920). Principles of Economics London: Prometheus Books.

Menar K. (2020). Why we need a more complex institutional model: reaching the meso-level M.: IE RAN.

Naĭt F. (1994). The concept of risk and uncertainty. Thesis. (5). 12-28.

Ostrom E. (2005). Understanding Institutional Diversity Princeton: Princeton University Press.

Ross Stephen A. (1999). Adding Risks: Samuelson’s Fallacy of Large Numbers Revisited The Journal of Financial and Quantitative Analysis. 34 (3). 323-339. doi: 10.2307/2676262.

Shastitko A.E. (2002). New institutional economic theory M.: Ekonomicheskiy fakultet MGU, TEIS.

Tryndina N.S., Ustyuzhanina E.V. (2023). Trust as an economic category: approaches to classification and systematisation. Creative Economy. 17 (1). 39-54. doi: 10.18334/ce.17.1.116590.

Ustyuzhanina E.V. (2024). An approach to typologizing contractual relations National Institutes for Modern Russia: subjects and narratives. 85-87.