Региональная экономическая политика: методологический подход к выбору ключевых направлений развития на основе диагностики инноваций

Смирнов М.Ю.1![]()

1 Тверской государственный технический университет

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 6 (Июнь 2025)

Аннотация:

Статья раскрывает методологию мониторинга социально-экономического развития региона через призму инновационного климата и институциональной трансформации. На основе концепции инновационно-ориентированной экономики, в дополнение к ранее проведённым исследованиям, предложена двухуровневая диагностическая процедура: оценка интегрального индекса инновационного потенциала (IRIC Index) и коэффициента инновационной диверсификации (CDIA). Синтез указанных показателей реализуется в виде матричной модели, классифицирующей регионы по шести типовым состояниям и выявляющей критические риски пространственного и отраслевого дисбаланса. Для каждой позиции карты сформирован вектор корректирующих мер, структурированных по финансово-инвестиционному, инфраструктурно-технологическому, регуляторно-правовому, кадровому и социально-экономическому направлениям. Дополнительно разработан набор метрик, позволяющий оценивать эффективность мероприятий и динамику перехода к целевым траекториям развития. Полученные результаты могут служить основой для совершенствования региональной экономической политики, повышения инновационной активности бизнеса и обеспечения устойчивого, экономического роста. Предложенный инструментарий можно интегрировать в уже действующее стратегическое планирование, усиливая синергетический эффект от взаимодействия элементов экономической системы в условиях долгосрочного перехода на инновационную траекторию развития регионов.

Ключевые слова: региональная экономическая политика, инновационно-ориентированное развитие, инновационный потенциал, инновационная активность, экономический рост, региональные риски, экономическая устойчивость, инновационный климат

JEL-классификация: O30, O31, O32

Введение

В последние годы развитие мировой экономики переживает период системных вызовов и рисков утраты устойчивого развития. Происходят мировые кризисные потрясения, включая пандемию, от которой экономика многих стран оправляется до сих пор. Ограниченность ресурсов и усиливающаяся цикличность мировой нестабильности, рост внешних рисков, геополитическая фрагментация, санкционная политика и тарифные ограничения становятся новой вехой, на фоне которой социально-экономическое развитие требует не просто адаптации, а фундаментальной трансформации. Современное социально-экономическое развитие Российской Федерации характеризуется рядом масштабных вызовов и угроз, оказывающих существенное влияние на динамику региональных социально-экономических комплексов. Особую значимость приобретает проблема устойчиво-сохраняющейся зависимости российской экономики от экспорта сырья и минеральных ресурсов, что, в свою очередь, обусловливает её уязвимость к колебаниям мировых цен и создает риски для долгосрочной макроэкономической стабильности. В этих условиях возрастает актуальность государственной политики, направленной на стимулирование инновационной деятельности и обеспечение территориального развития на основе внутренних ресурсов и технологического суверенитета. При этом, важным аспектом является необходимость организации комплексного мониторинга инновационного развития регионов, включающего оценку агрегированных показателей развития и выявление отстающих векторов в системе факторов.

В условиях санкционного давления и внутреннего структурного давления особенно остро встаёт вопрос: как оценить инновационное развитие региона и отразить в этом вклад социума? Как понять, какие направления развития наиболее перспективны? И как построить механизмы, позволяющие перейти из текущего положения к качественно-новому социально-экономическому развитию? Именно эти вопросы и формируют контур актуальности данного исследования, которая заключается в предоставлении инструмента, позволяющего одновременно оценивать текущее состоянии инновационного развития через потенциальную способность региональной экономики к инновационному росту в условиях ограниченности научно-технологических, финансовых, регуляторных и инфраструктурных ресурсов и отраслевую вовлечённость в инновационные процессы, чтобы в дальнейшем диагностировать направления политики, которые сконцентрированы на обеспечении социально-экономического развития. Учитывая геополитическую ситуацию и сужение внешних рынков, особую значимость приобретает опора на внутренние возможности.

Проблематика инновационного развития регионов широко освещена в научной литературе: исследования Е.А. Ляшенко, А.Д. Жуковского, С.Г. Пьянковой [11], Е.А. Рожиной, И.О. Зверева [16], Л.С. Валинуровой, О.Б. Казаковой, Н.А. Кузьминых [1], М.Н. Кох, Ю.В. Гедзь, Л.В. Сурженко [9], Ц. Цуй, М.В. Подшиваловой [23], С.А. Савченкова, Александровой Д.Д. [17], а также И.Р. Низамовой [14], и многих других авторов подчёркивают институциональные, финансовые, сетевые, кадровые, инфраструктурные и оценочные аспекты. Совокупность этих работ подтверждает, что для действенной региональной инновационной политики необходим комплексный учёт всех перечисленных факторов — именно на этой логике базируются предлагаемые в статье механизмы оценки и стимулирования инновационного развития.

Несмотря на наличие разнообразных подходов к оценке инновационного развития, остаётся научный пробел, связанный с отсутствием комплексных инструментов, позволяющих одновременно учитывать уровень инновационного потенциала и степень отраслевой диверсификации. Существующие модели, как правило, не отражают пересечений этих параметров, слабо учитывают прикладной аспект адаптации предприятий и недостаточно опираются на экосистемную природу регионального инновационного пространства, что ограничивает возможности выстраивания направлений инновационной политики на основе результатов диагностики. В связи с изложенными проблемами цель настоящего исследования заключается в разработке матричной карты, позволяющей зафиксировать положение региона в координатах "инновационный потенциал — коэффициент инновационной диверсификации", идентифицировать наименее устойчивые сочетания параметров и на этой основе определить направления корректировки и проектирования механизмов региональной инновационной политики в рамках векторной модели развития. Гипотеза исследования заключается в том, что соотношение уровня инновационного потенциала и степени инновационной диверсификации региона отражает текущее положение инноваций внутри социально-экономического комплекса, в качестве которого выступает региональный уровень экономической системы, и позволяет определить потенциальные векторы её движения. Формирование матричного блока на данной основе открывает возможность для перехода от формального мониторинга к содержательному управлению инновационным развитием, направленному на устранение пространственных и отраслевых диспропорций, усиление структурной эффективности и формирование устойчивой модели социально-экономического роста.

Научная новизна исследования. Разработана методика выбора и обоснования ключевых направлений региональной экономической политики, ориентированной на обеспечение инновационного развития региона. В качестве инструментальной базы разработана матричная модель «инновационный потенциал × инновационная диверсификация», которая дает возможность классифицировать регионы по состоянию инновационного климата, выявлять структурные дисбалансы и риски, и опираясь на это, формировать направления экономической политики. Учет рисков при выборе направлений обеспечивает дополнительно позволяет формировать мероприятия по стимулированию инновационной активности бизнеса, и повышению устойчивости социально-экономического развития регионов.

Основная часть

Экономическая мысль на протяжении столетий указывала на необходимость сбалансированного развития. В трудах А. Смита, Дж. Ст. Милля, Ф. Листа, Й. Шумпетера и других представителей классической и институциональной школ последовательно подчеркивалась идея о том, что рост не может быть устойчивым без учёта структурных ограничений, институционального качества и способности к воспроизводству новых знаний [8, 13, 20, 22]. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева [19] дополнительно акцентировала: каждая технологическая эпоха имеет собственный жизненный цикл, и фаза кризиса — это не конец, а начало нового витка. Многие ученые, рассуждая над тенденциями развития мировой экономики, отмечают нахождение на траектории перехода от пятого к шестому длинному циклу. Это означает не только усиление турбулентности, но и появление окна возможностей, прохода к новому рывку ускоренного развития, характеризующегося способностью к воспроизводству инновационного капитала и адаптации к новым глобальным условиям [15].

История демонстрирует, что те, кто успевал встроиться в новую технологическую реальность до её окончательного формирования, становились лидерами экономического развития [12]. Именно поэтому критически важно, чтобы российская экономика, и особенно её региональный уровень, не осталась на периферии будущего уклада [3].

Для России, где на протяжении десятилетий доминировала модель экспортно-сырьевого типа, переход к инновационно-ориентированной траектории — это не просто желаемая задача, а стратегическая необходимость. Он требует преодоления институциональной инерции, снижения зависимости от колебаний мировых рынков, и, что особенно важно, формирования внутренней инновационной среды. Такой переход невозможен без социально-экономических комплексов: именно они становятся пространствами реализации национальных приоритетов и проектов, местом концентрации научно-кадрового капитала, платформами для кооперации государства, бизнеса и общества [4, 18].

Устойчивость, адаптивность, технологическая независимость — всё это сегодня не абстрактные термины, а конкретные ориентиры, задаваемые приоритетами государственной научно-технологической политики. В числе таковых — технологический суверенитет, обеспечение научного лидерства, развитие критически важных технологий, создание цепочек добавленной стоимости на территории страны и стимулирование внедрения инноваций в гражданские отрасли.

До конца 2024 года нормативной основой пространственного выравнивания выступала Стратегия пространственного развития Российской Федерации [10, 21]. Несмотря на то, что в 2025 году она утратила юридическую силу, её цели — выравнивание возможностей регионов, учет территориальных особенностей, поддержка точек роста — по-прежнему актуальны.

Следует отметить, что само понятие «инновации» обладает исключительно широким смысловым полем [5], охватывающим как высокотехнологичные разработки и научно-исследовательскую деятельность, так и более тонкие формы творческого поиска, приводящие к появлению новых продуктов, процессов и управленческих решений. Именно эта многомерность и делает инновации столь значимыми, и одновременно столь трудными для системного наблюдения и анализа [7]. Инновации — это не результат в чистом виде, а прежде всего процесс. Процесс сложный, многоступенчатый, развернутый во времени и пространстве, в котором во взаимодействие вступают институциональные механизмы, кадровый потенциал, уровень технологической зрелости, организационные формы и средовые условия [2]. Это процесс, в котором зарождаются идеи, проходят этапы научной проработки, превращаются в прикладные решения и, в конечном итоге, обретают форму продукта [6]. Причём под продуктом следует понимать не только материальное выражение — новое устройство, программу, технологию, но и результат интеллектуального труда, который прошёл путь от абстрактной гипотезы до социально востребованного решения.

Именно такой подход — процессуальный, а не исключительно результативный, позволяет рассматривать инновации как динамическую систему, подверженную колебаниям, рискам, неравномерности и накоплению эффектов.

Отсюда вытекает важное следствие: для корректного понимания и оценки инновационного развития необходимо фокусироваться не только на конечных результатах, но и на логике движения — на том, как система работает, как факторы взаимодействуют, какие из них сдерживают, а какие стимулируют процесс. Без этого невозможно построить жизнеспособную систему диагностики и тем более — эффективную политику в сфере инноваций.

Дополнительную сложность создаёт тот факт, что инновационный процесс во многом определяется качественными параметрами — состоянием институциональной среды [11], кадровым потенциалом, характером взаимодействия между наукой, бизнесом и властью, уровнем восприимчивости общества к технологическим изменениям [1]. Эти параметры не поддаются прямому количественному измерению, что делает традиционные инструменты оценки недостаточно чувствительными к реальным трансформациям. Значительная часть инновационной активности, особенно в среде малого и среднего бизнеса, остаётся вне официальной статистики. Более того, исследовательское сообщество сталкивается с ограниченностью доступа к необходимым массивам данных: во многих случаях отсутствует детализация по регионам, по секторам, по уровням реализации инноваций.

В совокупности эти обстоятельства подчеркивают необходимость формирования методологического подхода, способного учитывать высокий уровень неопределённости, структурную неоднородность территорий, нелинейный характер взаимосвязей между параметрами инновационного развития. Такой подход должен быть адаптивным, устойчивым к неполноте данных, способным работать в условиях разрыва между измеримым и реально происходящим, и одновременно — достаточно прагматичным для того, чтобы стать рабочим инструментом стратегического анализа и управления на региональном уровне. Таким подходом выступает разработанная в рамках исследования векторная модель, которая обеспечивает целостную диагностику инновационного климата, выявление внутренних дисбалансов и определение приоритетных направлений для стратегического управления развитием региона.

В данном контексте авторская методика состоит из двух ключевых этапов:

1) Проведение комплексного анализа состояния инновационного климата региона;

2) Определение векторов инновационного развития для обеспечения мультипликативного эффекта региональной экономической системы и достижение устойчивого экономического роста в условиях действующих вызовов.

На первом этапе проводится оценка инновационного потенциала региона по разработанному автором методу (IRIC Index). Расчет уровня инновационного потенциала производится на основе процесса дефаззификации, применяя метод центроида и коэффициент вероятности нечетких множеств.

Расчет IRIC Index осуществляется по Формуле 1:

![]() (1)

(1)

где gi = 0,9–0,2 × (i-1);

g – коэффициент вероятности нечетких множеств;

j – номер столбца;

i – номер строки;

m – количество факторов.

![]() ji– уровень принадлежности параметра Xj нечетким

подмножествам Li.

ji– уровень принадлежности параметра Xj нечетким

подмножествам Li.

После расчета происходит интерпретация результатов, полученных в процессе расчета, а также идентифицируются отклонения и факторы, оказывающие негативное воздействие на инновационный потенциал региона и, как следствие, на устойчивое экономическое региональное развитие. Разграничение нечетких множеств значений уровня инновационного потенциала региона: если 0 ≤ IRIC Index ≤ 0,4, то региону характерна инновационная инертность; если 0,4 <IRIC Index ≤ 0,7, то в регионе формирующийся инновационный потенциал; если 0,7 <IRIC Index ≤ 1, то инновационный потенциал в регионе ¾ оптимальный.

а также проводится оценка инновационной диверсификации региона (CDIA). В целях проведения оценки «инновационной диверсификации региона» автором разработан показатель CDIA (Coefficient of Diversification of Innovation Activity). Его расчет основывется на модифицированном индексе Херфиндаля-Хиршмана (Формула 2).

![]() (2)

(2)

где CDIA- коэффициент инновационной диверсификации региона;

S ср,i - средняя скорректированная доля отрасли i по показателям.

Если значение показателя CDIA>0, то диверсификация признается слабой, если показатель принимает значение CDIA≤ 0,25, то диверсификация – оптимальная.

Данные показатели были предложены и рассмотрены автором в исследованиях ранее.

Для выбора ключевых направлений инновационного развития региона необходимо провести анализ степеней принадлежности факторов IRIC Index к уровням лингвистических переменных. Факторы, которые имеют наибольшую степень принадлежности к уровню «высокий», показывают зоны, где инновационная система располагает достаточной поддержкой и ресурсами, их следует укреплять в виде конкурентных преимуществ. Показатели, имеющие напротив принадлежность к уровням «средний» и «низкий», обозначают уязвимые места, требующие модернизации и усиления мер поддержки.

Сопоставление данных групп факторов создаёт основную базу для выбора приоритетных направлений инновационного развития и достижения экономического роста региона. Основные ресурсы концентрируются на устранении «проблемных мест», в то время как сильные стороны выступают опорными точками для ускорения дальнейшего эффективного инновационного роста.

Расчёт коэффициента инновационной диверсификации – CDIA (Coefficient of Diversification of Innovation Activity) выступает инструментом для стратегической навигации. Он количественно показывает, насколько широко инновационная активность распределяется по различным отраслям экономики и, соответственно, выявляет риск уязвимости к внешним шокам. Если инновации концентрируются лишь в одной или нескольких отраслях, регион уязвим к структурным кризисам и возможным вызовам недоступности внешних ресурсов. Таким образом, оценка диверсификации позволяет выявить, какие области нуждаются в стимулировании новых технологических инициатив, а где следует укреплять и масштабировать действующие инновационные решения.

Сформированные на основе оценки диверсификации аналитические выводы образуют основу для научно-обоснованной селекции приоритетных направлений инновационного развития, обладающих потенциалом обеспечения экономического роста региона, устойчивости его хозяйственной системы и нивелирования возможных рисков.

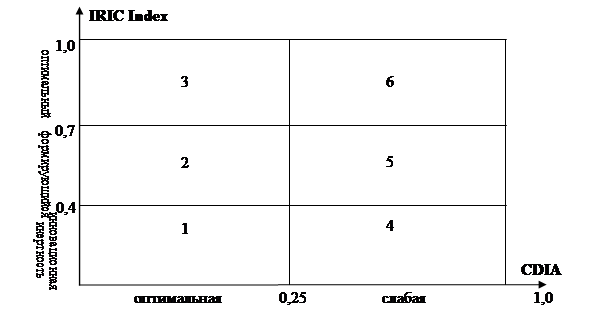

Следующий этап методики — разработанный инструментарий по диагностике текущего состояния инновационного климата. Автором предлагается матричная карта, содержащая шесть квадрантов (Рисунок 1). По горизонтальной оси отражается уровень инновационной диверсификации региона (CDIA), а по вертикальной — уровень инновационного потенциала (IRIC Index).

Так выявление положения региона на матричной карте, позволяет определить возможные угрозы для дальнейшего экономического развития и, соотнеся их с приоритетами целями, сформировать направления инновационной политики и комплекс мероприятий, направленных на их нивелирование.

Рисунок 1. Графическая модель представления текущего состояния инновационного климата региона

Источник: составлено автором.

Далее необходимо представить описание квадрантов матричной модели (Таблица 1) для того, чтобы точно понять состояние инновационного климата региона, а также риски, которые потенциально могут возникнуть на пути его сбалансированного экономического развития.

Таблица 1 – Интерпретация квадрантов матричной модели

|

Квадрант

матрицы

|

Характеристика

|

Риск

|

|

1. Диверсификация

- оптимальная, инновационная инертность

|

Развитие

инновационных процессов неудовлетворительное ввиду нехватки ресурсов.

Недостаточное взаимодействие отраслей экономики не дает синергетического

эффекта от деятельности предприятий.

|

Нехватка ресурсов

для инновационного развития, слабая адаптивность к технологическим

изменениям.

|

|

2. Диверсификация

- оптимальная,

инновационный потенциал - формирующийся |

В экономике

региона умеренный инновационный потенциал, распределение ресурсов по отраслям

– оптимальное. Действующие инновационные направления нивелируют риск

концентрации инноваций и улучшают адаптивность.

|

Риски снижения

отраслевой конкурентоспособности, риск потери финансовых ресурсов и

невозможности дальнейшего внедрения инноваций в отрасли.

|

|

3. Инновационный

потенциал - оптимальный, Диверсификация - оптимальная.

|

Равномерное

распределение инноваций и потенциала по отраслям, среда - благоприятна для

устойчивого экономического роста укрепления конкурентных преимуществ.

|

Утрата

инвестиционных ресурсов для поддержания инновационной инфраструктуры, потеря

контроля над управлением ресурсами в многовекторном инновационном развитии.

|

|

4. Диверсификация

- слабая; инновационная инертность.

|

Недостаточное

ресурсное обеспечение региона для устойчивого инновационного развития, при

концентрации инноваций в нескольких отраслях.

|

Риск

технологического отставания, потери конкурентоспособности, уязвимость к

внешним шокам, риск снижения экономического роста.

|

|

5. Инновационный

потенциал - формирующийся, диверсификация – слабая.

|

Возможности

экономического роста - умеренные, сосредоточение инноваций в нескольких

стратегических отраслях экономики региона, структура экономики –

узкоориентированная.

|

Слабая

адаптивность к технологическим изменениям, риск структурных кризисов, риск

стагнации при внешнем давлении.

|

Продолжение Таблицы 1

|

6. Инновационный

потенциал –оптимальный, диверсификация – слабая.

|

Сконцентрированность

ресурсов в ключевых инновационно-активных отраслях. Зависимость экономики от

их эффективности. Низкая адаптивность к структурным изменениям.

|

Риск утраты

инновационной активности при технологических сдвигах, риск падения спроса в

основных инновационных отраслях, риск ограниченности инновационных

возможностей для отраслей, из-за концентрации капитала.

|

Таким образом, проведенный анализ помогает трансформировать диагностические выводы в общую систему адресных действий. Смысл модели заключается в том, чтобы не просто отразить состояние, но и выявить динамический вектор развития: как и куда может двигаться регион в зависимости от внутренней структуры, ограничений и возможностей. Важно подчеркнуть, что именно такое сочетание (диагностика + траектория) позволяет выйти на уровень векторной модели формирования механизмов инновационного развития, учитывающей реальное положение региона и направляющей усилия на приоритетные действия.

Векторы коррелируют с блоками индикаторов, использовавшихся на этапе диагностики инновационного потенциала региона, и представлены пятью ключевыми направлениями:

1. Финансово-инвестиционный вектор: направлен на расширение инструментов для финансирования инноваций. Ключевая задача — обеспечить доступ предприятий и университетов к стабильным финансовым ресурсам, необходимым для создания и коммерциализации инновационных решений.

2. Инфраструктурно – технологический вектор: концентрируется на развитии научно-исследовательской и производственно-технологической инфраструктуры. Ключевая задача — ускорение разработок и внедрения технологий во все отрасли экономики региона.

3. Регуляторно-административный вектор: ориентируется на снижение институциональных барьеров. Ключевая задача — создание благоприятного нормативно-правового обеспечения и эффективной модели по взаимодействию региональной власти с субъектами инновационной деятельности.

4. Кадрово-образовательный вектор: определяет развитие человеческого капитала путем создания программ подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов. Обеспечения поддержки исследовательских команд и внедрение образовательных учреждений в инновационные цепочки.

5. Социально-экономический вектор: концентрируется на формировании благоприятной социокультурной и предпринимательской среды и активизирует позитивное восприятие населением инновационной экономики.

В общем взаимодействии данные векторы формируют модель, позволяющую трансформировать выявленные ограничения в направления инновационной политики для нивелирования возможных негативных последствий от наступления рисков, что позволит обеспечить устойчивое развитие региональной экономики в условиях внешних ограничений.

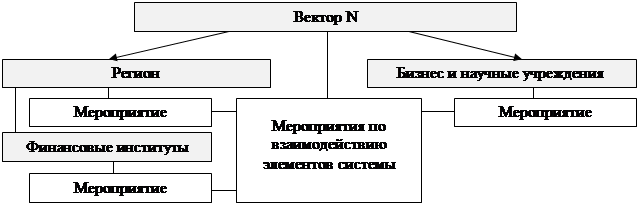

Для наглядности векторную модель можно визуализировать следующим образом (Рисунок 2).

Рисунок 2. Визуализация векторной модели.

Источник: составлено автором.

Основу модели составляет вектор стратегических целей развития (Вектор N), направляющий координацию действий региональных властей, финансовых институтов, бизнес-структур и научных организаций. В рамках модели мероприятия группируются по двум направлениям: мероприятия, реализуемые внутри отдельных подсистем (например, развитие инфраструктуры, поддержка инвестиций, стимулирование научных исследований), и мероприятия, направленные на усиление взаимодействия между элементами системы (например, создание консорциумов, развитие механизмов государственно-частного партнёрства, интеграция научных разработок в реальный сектор). При этом для обеспечения управляемости процесса предложен комплекс мероприятий и метрик для оценки эффективности модернизируемой политики (Таблица 2).

Таблица 2 – Мероприятия в рамках векторной модели региональной инновационной политики и система метрик для оценки их эффективности.

|

Мероприятие

|

Показатели эффективности

|

Методы проверки

|

Формулы для проверки

|

|

Финансово-инвестиционный вектор

| |||

|

Формирование страхового

фонда для компенсации рисков

|

Количество застрахованных проектов,

объем привлеченных инвестиций на инновационную деятельность.

|

Отчеты о страховых

выплатах, анализ привлеченных инвестиций через сравнение инвестиций до и

после создания фонда

|

Эффективность фонда =

(Успешные проекты / Общие проекты) × 100%; Привлеченные инвестиции =

Σ(инвестиции с поддержкой фонда)

|

|

Выделение Грантов и

субсидии для НИОКР

|

Количество новых патентов,

рост проектов НИОКР

|

Мониторинг числа патентов,

анализ отчетности предприятий

|

Патенты/НИОКР = (Патенты /

Общие проекты НИОКР) × 100%

|

|

Предоставление

возможностей льготного кредитования

|

Объем выданных кредитов и

доля успешных инновационных проектов

|

Банковская отчетность и

сравнение возврата кредитов

|

Средняя ставка = (Выданные

кредиты / Проценты) ; Успешные проекты = (Возврат / Общие кредиты)

|

|

Формирование венчурного

фонда

|

Число стартапов,

получивших инвестиции и возврат инвестиций

|

Анализ отчетов фонда,

мониторинг возврата инвестиций

|

Рост стартапов = (Новые

стартапы / Инвестиции) × 100%

|

|

Налоговое реинвестирование

|

Объем реинвестированных

средств и прирост объема НИОКР

|

Анализ налоговой

отчетности и сравнение данных о НИОКР

|

Эффект от льгот =

(Реинвестированные средства / Льготы) × 100%

| |

|

Инфраструктурно-технологический вектор

| ||||

|

Инвестирование в

оборудование и строительство

|

Рост числа технопарков и

инкубаторов и количество резидентов

|

Инвентаризация

инфраструктуры и анализ числа резидентов

|

Рост резидентов = (Текущие

резиденты - Прошлые резиденты)

| |

|

Создание платформ

трансфера технологий

|

Число реализованных

технологий и объем выручки от трансферта технологий

|

Мониторинг сделок через

цифровую платформу и финансовую отчетность

|

Реализация технологий =

(Реализованные инновационные технологии / Всего технологий) × 100%

| |

|

Достижение цифровизации

инфраструктуры

|

Число подключенных

объектов и уровень использования цифровых инструментов

|

Анализ отчетов платформы и

опросы участников

|

Уровень использования =

(Используемые объекты / Общие объекты) × 100%

| |

|

Создание тренингов и

образовательных программ

|

Число обученных

сотрудников и уровень удовлетворенности работодателей по опросам

|

Отчеты образовательных

организаций и опросы бизнеса

|

Кадры/Результаты =

(Обученные сотрудники / Проекты) × 100%

| |

|

Регуляторно-правовой вектор

| ||||

|

Создание

нормативно-правовых актов

|

Число принятых актов и

сокращение времени на согласование

|

Сравнение нормативной базы

и анализ данных о процессах согласования

|

Время согласования =

(Среднее время до внедрения / Общее время разработки)

| |

|

Создание системы

тестирования технологий

|

Количество пилотных

проектов и число внедренных

|

Отчеты о результатах

тестирования и анализ внедрения технологий

|

Внедрение проектов =

(Внедренные решения / Всего пилотных решений) × 100%

| |

|

Кадрово-образовательный вектор

| ||||

|

Разработка и

интеграция программ дополнительного образования

|

Количество

выпускников по дополнительным программам, доля трудоустроенных

|

Отчет

образовательных учреждений, мониторинг рынка труда

|

Эффективность =

(Трудоустроенные выпускники программы / Выпускники программы) × 100%

| |

Продолжение Таблицы 2

|

Создание и

внедрение исследовательских стажировок для студентов университетов и молодых

ученых

|

Количество

участников в стажировках и их вовлеченность в инновационные проекты

|

Отчеты научных

центров, оценка количества участников, вовлеченных в инновационные проекты

|

Успех стажировки =

(Количество участников стажировок, занятых в проектах / Общее количество

участников) × 100%

|

|

Социально-экономический вектор

| |||

|

Развитие

инновационного предпринимательства

|

Количество

созданных стартапов, выживаемость созданных стартапов

|

Регистрационные

данные, мониторинг жизненного цикла

|

Уровень

Выживаемости стартапов = (Стартапы действующие/Всего зарегистрированные) ×

100%

|

|

Создание программ,

направленных на улучшение качества жизни

|

Индексы качетсва

жизни насленеия,

индексы качества городской среды |

Опросы населения,

мониторинг качества жизни, официальная статистика

|

Индекс улучшения =

(Индекс текущий / Индекс базовый) × 100%

|

|

Программы по

поддержке социальной устойчивости работников

|

Численность

работников, которым оказалась поддержка, уменьшение темпов текучести кадров

|

Анализ отчетности

организаций, мониторинг программ поддержки

|

Эффективность

поддержки = Количество, работников, получивших поддержку/Всего работников) ×

100%

|

Возможность реализации векторной модели является сугубо прикладным механизмом социально-экономического развития региона. В условиях ограниченных ресурсов, о которых шла речь выше по тексту, уровни иерархической системы хозяйствования взаимодействуют для достижения поставленной цели — синергетического эффекта в виде нивелирования структурных ограничений, оптимизации распределения ресурсов, необходимых для выстраивания и реализации инновационных процессов, адаптации региональной экономики к внешним вызовам. Такое взаимодействие должно создать предпосылки для мультипликативного эффекта, основанного на кооперации субъектов научно-образовательной, производственной и управленческой сфер. Кроме того, на уровне компании создание инновационной продукции с высокой добавленной ценностью служить не только для получения прибыли отдельных предприятий и укрепления конкурентных позиций, но и инструментом для широких целей, таких как обеспечение вовлечения в процессы пространственного развития, стимулирование технологической модернизации отраслей и укрепление институциональной базы региональной экономики. Инновационная активность компаний, таким образом, становится важнейшим звеном в реализации общей стратегии сбалансированного социально-экономического развития территорий.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило, что комплексная оценка инновационного развития региона, основанная на синхронном учёте интегрального индекса инновационного потенциала и коэффициента отраслевой диверсификации инновационной активности, позволяет не только диагностировать текущие дисбалансы и риски в двух проекциях (региональной и отраслевой), но и формировать содержательную политику их преодоления. Матричная карта «IRIC Index × CDIA» классифицирует территории по шести состояниям, задаёт векторные траектории перехода к целевым зонам развития и позволяет ранжировать инструменты государственной поддержки с учётом их эффективности и рискоустойчивости. В условиях новой инновационной реальности ставка на концентрацию научно-технологического развития в отдельных центрах, таких как Москва, приводит к росту системных рисков и социально-экономических дисбалансов, снижая устойчивость национальной экономики. Сбалансированное распространение инновационной активности позволяет не только снизить эти риски, но и активизировать внутренние источники роста за счёт вовлечения региональных потенциалов, повышения адаптивности и расширения внутреннего рынка высокотехнологичных решений. При этом современные макроэкономические условия: дефицит федерального бюджета, сокращение инвестиций в науку и образование, отток капитала и кадров, деградация региональных экономик объективно усложняют реализацию любых инновационных моделей. Однако именно векторная модель, основанная на принципах целевой концентрации ресурсов, адаптивности и управляемой кооперации, становится в данных условиях безальтернативной стратегией. Она позволяет минимизировать издержки структурных трансформаций, удерживать регионы в орбите национальной стратегической повестки и выстраивать реалистичные сценарии инновационного роста даже в условиях резкого ограничения возможностей, сохраняя основу для суверенного и устойчивого социально-экономического развития страны.

Источники:

2. Вельмисова Д.В. Проблема инновационного развития: социологический анализ // Российский научный журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований». – 2023. – № 2. – c. 39-46. – doi: 10.24412/1994-3776-2023-2-39-46.

3. Глазьев С.Ю., Косакян Д.Л. Состояние и перспективы формирования 6-го технологического уклада в российской экономике // Экономика науки. – 2024. – № 2. – c. 11-29. – doi: 10.22394/2410-132X-2024-10-2-11-29.

4. Губанов С.С. Системные предпосылки экономического подъема России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 1(43). – c. 34-38. – doi: 10.15838/esc/2016.1.43.2.

5. Гулевская Ю.А. Классификационная схема инноваций // Креативная экономика. – 2017. – № 3. – c. 325-346. – doi: 10.18334/ce.11.3.37666.

6. Дектярева А.В. Жизненный цикл инноваций и этапы инновационных проектов // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2023. – № 6(82). – c. 75-79. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennyy-tsikl-innovatsiy-i-etapy-innovatsionnyh-proektov.

7. Долгих Е.А., Паршинцева Л.С. Оценка инновационного развития регионов России // Финансы и управление. – 2024. – № 3. – c. 37-56. – doi: 10.25136/2409-7802.2024.3.71213.

8. Козырев В.М. Адам Смит: его роль в становлении экономической науки // Вестник РМАТ. – 2012. – № 2–3. – c. 48-58. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/adam-smit-ego-rol-v-stanovlenii-ekonomicheskoy-nauki.

9. Кох М.Н., Гедзь Ю.В., Сурженко Л.В. Восприимчивость к инновации работника в организации: психологический аспект проблемы // Мир науки/ Педагогика и психология. – 2022. – № 4. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/vospriimchivost-k-innovatsii-rabotnika-v-organizatsii-psihologicheskiy-aspekt-problemy.

10. Лексин В.Н. Развитие как ключевое оценочное понятие трансформации пространственных систем // Балтийский регион. – 2024. – № 3. – c. 4-20. – doi: 10.5922/2079-8555-2024-3-1.

11. Ляшенко Е.А., Жуковский А.Д., Пьянкова С.Г. Институциональные аспекты влияния инновационного потенциала региона на результаты инновационной деятельности // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2023. – № 4. – c. 673-700. – doi: 10.17072/2218-9173-2023-4-673-700.

12. Морылёв А.С., Толмачев О.М. Технологические уклады и характер их замещения // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Экономика. – 2024. – № 2. – c. 17-26. – doi: 10.18384/2949-5024-2024-2-17-26.

13. Мясоедов А.И. Риски роста протекционизма в глобальной экономике // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2020. – № 2. – c. 65-77. – doi: 10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-6.

14. Низамова И.Р. Меры стимулирования инновационной активности экономических систем // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 2. – c. 89-93. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/mery-stimulirovaniya-innovatsionnoy-aktivnosti-ekonomicheskih-sistem.

15. Привалов Н.Г. Еще раз о «строе цивилизованных кооператоров» // Экономическое возрождение России. – 2021. – № 2(68). – c. 165-173. – doi: 10.37930/1990-9780-2021-2-68-165-171.

16. Рожина Е.А., Зверев И.О. Эмпирический анализ влияния инноваций на экономическую диверсификацию в регионах России // Управление в современных системах. – 2023. – № 4(40). – c. 61-71. – doi: 10.24412/2311-1313-40-61-71.

17. Савченков С.А., Александрова Д.Д. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности через создание малых инновационных предприятий в российских университетах // Экономика. Право. Инновации. – 2024. – № 3. – c. 12-18. – doi: 10.17586/2713-1874-2024-3-12-18.

18. Сильвестров С. Тупики экспортно-сырьевой модели развития // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2008. – № 1. – c. 84-90. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/tupiki-eksportno-syrievoy-modeli-razvitiya.

19. Скуфьина Т.П. Региональное развитие России в контексте глобальных процессов // Пространственная экономика. – 2007. – № 4. – c. 26-39. – url: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnoe-razvitie-rossii-v-kontekste-globalnyh-protsessov.

20. Соколов В.С. Политика протекционизма С.Ю. Витте: исторический опыт российской модернизации. Вестник экономического научного общества студентов: Межвузовский студенческий научный журнал. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ibispb.ru/science/scientific-publication/magazine-enos/index.php (дата обращения: 23.04.2025).

21. Ткаченко А.А. Роль стратегии пространственного развития в улучшении качества жизни регионов России // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2019. – № 4(60). – c. 11.

22. Фурс С.П., Федосеев А.А. Концепция Йозефа Шумпетера как пример разработки междисциплинарного подхода в рамках социального знания // Культура и безопасность. – 2022. – № 2. – c. 13-18. – doi: 10.25257/KB.2022.2.13-18.

23. Цуй Ц., Подшивалова М.В. Количественная оценка инновационной инфраструктуры России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2024. – № 3. – c. 152-166. – doi: 10.14529/em240311.

Страница обновлена: 11.07.2025 в 16:57:43