Анализ и оценка рисков внедрения цифровых решений в деятельность российских университетов с целью развития их экосистем

Изотова А.Г.1

1 Национальный исследовательский университет ИТМО, ,

Скачать PDF | Загрузок: 42

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 2 (Февраль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=80406937

Аннотация:

В данной статье проводится анализ и оценка рисков внедрения цифровых решений в деятельность российских университетов с целью развития их экосистем. Определено, что цифровизация и внедрение цифровых решений в процессы университетов способствуют формированию и развитию экосистем в сфере высшего образования. Автором выделены основные группы цифровых решений, использующихся для совершенствования вузовских экосистем. В работе выделены риски внедрения данных цифровых решений в деятельность вузов и представлена их классификация. Оценка выделенных рисков проведена на основе качественного метода оценки рисков – построении диаграммы вероятности/воздействия и использования экспертной оценки. Выполненная оценка позволила определить уровень представленных в тексте рисков и проранжировать их с целью выявления наиболее критических. В заключении работы автором были сформулированы практические рекомендации устранению и минимизации рисков, ориентированные на повышение эффективности процесса внедрения цифровых решений за счет сокращения издержек и повышения качества образовательного процесса

Ключевые слова: высшее образование, цифровизация университетов, цифровые решения, оценка рисков, развитие экосистем университетов

JEL-классификация: I21, I23, I25, I26, I28

Введение

На сегодняшний день инновационная экономика выступает основной средой, в которой происходит функционирование и полноценная деятельность современных вузов. Одной из ведущих тенденций развития такого типа экономики является цифровизация, представляющая собой процесс внедрения цифровых решений и технологий в бизнес-процессы организации для их трансформации [7]. Вместе с тем процесс цифровизации непрерывно связан с эффективной трансформацией сферы высшего образования и выступает одним из ключевых трендов становления этого сектора. Актуальность данного тезиса подчеркивают следующие события, связанные с интеграцией цифровых технологий в сектор высшей школы: повсеместная цифровизация и цифровая трансформация основных и вспомогательных процессов университетов, организация цифровой модели учреждения высшего образования и формирование и последующее развитие цифровой университетской экосистемы [12].

Именно поэтому, важно учитывать уровень цифровизации высших учебных заведений при их развитии в условиях инновационной экономики и реализовывать эффективное внедрение цифровых решений в процессы университета для улучшения основных показателей его деятельности.

Кроме этого, следует отметить влияние цифровых решений на формирование вузовских экосистем. Экосистемный подход, который также выступает глобальным трендом развития современных вузов, служит одним из ключевых инструментов совершенствования высшего учебного заведения, способствующих усилению общего уровня конкурентоспособности университета в мировом масштабе.

Таким образом, цифровизация вузов и интеграция цифровых решений в его деятельность являются одними из факторов формирования современной университетской экосистемы, ориентированных на повышение эффективности взаимодействия между участниками экосистемы за счет использования цифровой среды и цифровых технологий.

Для качественной имплементации цифровых решений в деятельность вуза, влияющей на развитие вузовских экосистем, необходимо провести анализ рисков, связанных с процессом интеграции. Выявление и оценка рисков внедрения цифровых решений в российские университеты является одним из важнейших этапов процесса цифровизации сектора высшей школы [10]. На основе оценки рисков возможно повысить эффективность цифровизации, выявив наиболее опасные риски, и сформировать рекомендации по внедрению цифровых решений в образовательную, научную, инновационную и управленческую среду университета. Ранжирование рисков, полученное на основе их оценки, позволит определить, какие из рисков находятся в зоне высокого уровня опасности и на какие из них нужно потратить временные и финансовые ресурсы университета в первую очередь для своевременно предотвращения.

Целью работы является анализ и оценка рисков внедрения цифровых решений в деятельность российских учреждений высшего образования и разработка рекомендаций по управлению рассматриваемыми рисками, способствующих эффективному развитию университетских экосистем и укреплению позиций вузов на глобальном уровне.

Для достижения данной были поставлены следующие задачи:

- Определение влияния цифровых решений на процесс развития экосистем российских учреждений высшего образования и выделение групп конкретных цифровых решений;

- Идентификация рисков внедрения цифровых решений и их классификация;

- Оценка выявленных рисков с помощью опроса экспертов и построения диаграммы вероятности/воздействия на основе собранных данных;

- Разработка практических рекомендаций по минимизации оцениваемых рисков.

В ходе проведения исследования использовались такие методы научного исследования как: анализ и синтез информации, обобщение и сравнение, классификация, качественная оценка рисков и экспертная оценка. Теоретической базой исследования выступают научные труды российских ученых, рассматривающих вопросы цифровизации университетов, рисков, связанных с этим процессом, и развития учреждений высшего образования и их экосистем посредством внедрения цифровых технологий и решений.

Роль цифровых решений в развитии экосистем университетов

Для начала определим, что представляет собой экосистема университета. Экосистема университета – это гибкая и адаптивная самоорганизующаяся система, в основе которой находится комплекс социально-экономических отношений и сетевых взаимодействий, формирующихся и развивающихся между элементами университетской структуры и акторами внешней среды из различных сфер деятельности и имеющих взаимовыгодный характер [5].

Модель экосистемы университета можно рассматривать как симбиоз внутренней среды, в основе которой находятся основные ресурсы вуза (человеческие, материальные, финансовые и информационные) и взаимодействие между элементами вузовской среды, и внешней среды, представленной комплексом акторов – государство, бизнес-организации и промышленные предприятия, научные институты, другие образовательные учреждения – с которыми университет формирует и укрепляет взаимоотношения в целях собственного развития.

Внедрение цифровых решений в процессы учреждения высшего образования затрагивает как развитие внутреннего контура экосистемы вуза, так и ее внешнюю составляющую. Имплементация цифровых технологий с разным функционалом может влиять на многие направления деятельности высшего учебного заведения: образовательные, научно-исследовательские, инновационные и организационно-управленческие. Различные информационные системы, программные продукты, цифровые площадки и приложения способны оптимизировать и усовершенствовать многие процессы в университетах за счет повышения их эффективности и сокращения ресурсов.

Оптимизация взаимодействия в рамках внешнего контура экосистемы вуза выстроена за счет улучшения взаимосвязей между сами университетов и акторами внешней среды посредством использования цифровых решений, например, цифровых коммуникационных площадок и платформ совместного взаимодействия. Так как организация взаимовыгодных отношений выступает основой концепции формирования экосистемы в целом, то цифровые решения, способствующие укреплению взаимодействия, можно считать одним из ключевых инструментов развития экосистем.

Кроме того, стоит отметить и возрастающую роль цифрового компонента в формировании эффективно работающей экосистемы вуза путем развития и распространения цифровой экосистемы высшего образования [6]. В данном случае цифровизация и цифровые решения не только благоприятным образом влияют на процесс совершенствования вузовской экосистемы, но выступает базисом, на основе которого формируется та самая концепция «цифровой экосистемы», отображающей всю комплексность и вариативность связей внутри цифровой среды вуза.

Исходя из этого, можно отметить, что цифровые решения, внедряемые в основные процессы учреждений высшего образования, играют значимую роль в процессе развития эффективно функционирующих университетских экосистем, способствующих укреплению позиций вуза.

Выделим группы цифровых решений, использующихся для развития экосистем вузов. Под цифровыми решениями в исследовании понимается набор цифровых технологий и инструментов, которые применяются для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов организаций [14]. В таблице 1 представлены группы цифровых решений и конкретные примеры продуктов, входящих в выделенные группы.

Таблица 1 – Цифровые решения для развития экосистемы вуза

|

Группы решений

|

Примеры решений

|

|

Операционные системы

|

Astra Linux, Alt Linux, РЕД ОС, Аврора, Лотос, Эльбрус и др.

|

|

LMS- и LXP-системы

|

WebTutor,

Контур.Класс, Mirapolis, Антитренинги, iSpring Learn и др.

|

|

ERP-системы

|

1С: ERP, Галактика ERP, Компас, ERPNext и др.

|

|

BPM-системы

|

Directum RX, Битрикс24,

Pyrus, Naumen BPM, Neaktor, BPM2B и др.

|

|

Системы документооборота

|

Дело, Босс-референт, Directum, 1С:документооборот,

Евфрат-документооборот, Мотив, Documentum, Лайт, TrustDocs, СБИС и др.

|

|

Системы управления проектами

|

YouGile, Kaiten, Weeek, 1С:УП, Мегаплан и др.

|

|

Офисные приложения

|

Р7-Офис, Мой офис, Promta, OnlyOffice,

AlterOffice и др.

|

|

Системы видеосвязи

|

Яндекс Мост, Webinar, TrueConf, МТС Link, Deep Platform и т.д.

|

|

Аналитические системы

|

Visiology, Alpha BI, Analytic Workspace (AW BI), Modus BI, Luxms BI, «Форсайт», «Триафлай», PolyAnalyst, PIX BI, Yandex DataLens и др.

|

|

Платформы с онлайн-курсами

|

Академика, Открытое образование, Универсариум, Лекториум, e-Сибирь и др.

|

|

Мессенджеры

|

Telegram, WhatsApp, Viber и др.

|

|

Электронная почта

|

Mail, Yandex, корпоративные почты.

|

Примеры конкретных решений из каждой группы в таблице учитывают условия импортозамещения и представлены теми продуктами, которые могут быть доступны отечественным вузам.

Для того, чтобы произвести оценку рисков внедрения выделенных в разделе цифровых решений, необходимо идентифицировать конкретные риски для оценки.

Классификация рисков внедрения цифровых решений в деятельность учреждений высшего образования

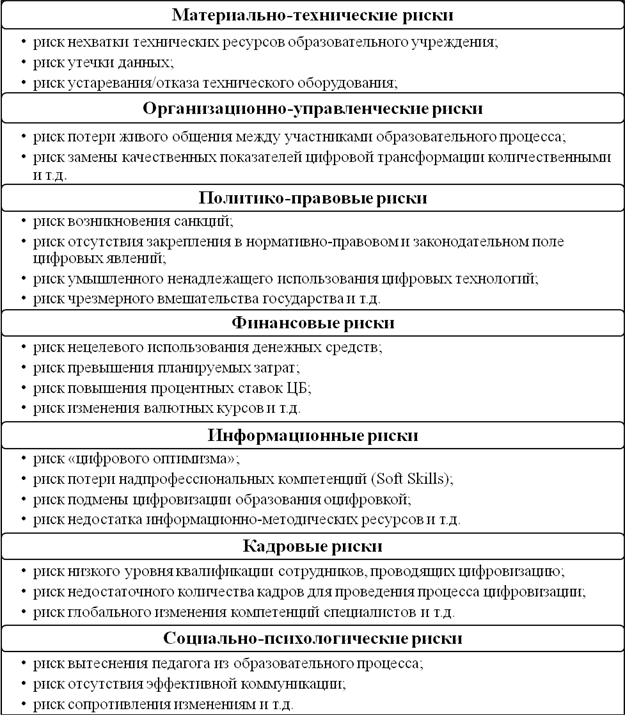

Произведем классификацию рисков внедрения цифровых решений в деятельность университетов путем выделения семи укрупненных групп, которые сформированы по среде возникновения и ресурсам обеспечения процесса цифровизации (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация рисков внедрения цифровых решений в учреждения высшего образования

Источник: составлено автором на основе данных [1, 2, 4, 11, 13].

Представленная на рисунке схема отражает классификацию рисков, в которой представлена группа и примеры рисков, входящих в нее.

Для последующей оценки представленных рисков, были выделены риски из каждой группы, которые наиболее сильно влияют на сам процесс цифровизации сектора высшего образования (выделение конкретных рисков основывалась на экспертной оценке):

1. Риск «цифрового оптимизма».

2. Риск вытеснения преподавателя из образовательного процесса.

3. Риск потери живого общения между участниками образовательного процесса.

4. Риск потери надпрофессиональных компетенций (Soft Skills).

5. Риск подмены цифровизации образования оцифровкой.

6. Риск нехватки технических ресурсов образовательного учреждения.

7. Риск глобального изменения компетенций специалистов.

8. Риск «утечки» данных.

9. Риск замены качественных показателей цифровизации количественными.

10. Риск недостатка информационно-методических ресурсов.

11. Риск чрезмерного вмешательства государства.

12. Риск изменения процентных ставок, валютных курсов и т.д.

Помимо рисков, представленных выше, стоит отметить и пару проблем, которые стоят перед цифровизацией университетов в настоящее время. Один их рассматриваемых вопросов заключен в одном из главных параметров новой образовательной системы, соответствующей основным требованиям цифрового общества в факторе индивидуализации. Под индивидуализацией образовательной системы понимается формирование специализированной программы образования с учетом интересов, навыков и возможностей обучающегося. Это отличная характеристика, включение которой в образовательный процесс сделает его более качественным.

Несмотря на это, педагоги опасаются того, что принцип индивидуализации в цифровой образовательной системе будет доведен до максимального абсурда. Кто-то из преподавателей считает, что создать цельную учебную программу, которая включала бы в себя и индивидуальные интересы учащихся и тот необходимый перечень материала, который преподаватель обязан осветить в этой теме, практически невозможно. В погоне за интересами студентов и их индивидуальными способами восприятия информации можно сильно отклониться от самой тематики рассматриваемого предмета.

Другая же группа педагогов и психологов убеждена, что индивидуальная компонента в цифровом обучении будет выражена через предоставление студенту работы наедине с персональным компьютером. Данное действие опять же прямым образом влияет на воспитательную функцию образования и полноценное развитие личностных качеств учащегося. Также это может оказывать воздействие на сокращение социального взаимодействия и практик личного общения.

Оценка рисков внедрения цифровых решений в деятельность российских учреждений высшего образования

После того, как были выявлены и описаны основные риски цифровизации сектора высшей школы, необходимо произвести их оценку. Процесс оценки рисков носит важный характер, так как грамотный анализ рисков может помочь повысить эффективность реализации проекта. Так как риски присущи практически всем процессам и действиям в любой среде, нужно уметь правильно их оценивать. Совершенно невозможно устранить все риски, которые могут возникнуть во время реализации проекта. Поэтому необходимо выделять наиболее критические из них, преодолев которые можно эффективно осуществить проект. Для того, чтобы выбрать «правильные» риски, используют различные методики, которые позволяют расставить риски по различным приоритетам. Ранжирование рисков, позволяет сосредоточить все время, затраты и усилия на ликвидацию наиболее важных рисков.

Существует множество различных методик, позволяющих проводить оценку рисков. В данной работе будет использоваться качественный анализ рисков, который представляет собой оценку возможных последствий от рисков через применение конкретных параметров. Выбранные параметры могут быть основаны на финансовых и временных затратах, экономических и социальных аспектах, факторах внешнего окружения и т.д. Итогом проведения качественной оценки является выявление последовательности рисков по их вероятности и последствиям (степени влияния) [8].

Метод вероятности/влияния помогает проранжировать и структурировать риски по таким параметрам как вероятность возникновения и степень влияния с помощью построения диаграммы и матрицы. Согласно данному методу, риск характеризуется двумя главными измерениями – вероятностью и воздействием. Рассматривая характеристику «вероятности», следует понимать, что риск представляет собой конкретное событие, которое может случиться. Таким образом, вероятность возникновения какого-либо риска может колебаться от низкой степени (риск скорее всего не произойдет) до высокой (риск скорее всего произойдет) степени. Параметр «воздействие» определяется следующим образом: по своей первоначальной сути риск оказывает негативное действие на определенное событие. Несмотря на это возможно предварительно оценить степень оказанного влияния с учетом того, насколько разный уровень воздействия может оказывать тот или иной риск на процесс. Так же, как и вероятность, влияние может иметь высокую и низкую степень [8].

Для того, чтобы построить диаграмму и матрицу вероятности/влияния и расположить на них рассматриваемые риски, необходимо проставить им баллы с помощью экспертов. Инструментом сбора информации в данном случае выступает приложение Google Forms. В качестве экспертов были выбраны 20 человек, качественная выборка которых представлена следующими параметрами:

- преподаватели ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» и ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)», в числе которых есть доктора технических и экономических наук и заведующие кафедрой;

- бизнес-аналитики, занимающиеся внедрением информационных и IT-проектов в различные сферы, в том числе в область высшей школы;

- научные сотрудники из ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»;

- специалисты по информационным системам и инженеры по внедрению информационных систем из различных компаний;

- специалисты по качеству, занимающиеся аудитом учреждений, в том числе образовательных, и специалист по продажам программных продуктов.

С помощью такого инструмента как Google Forms тридцатью экспертами была проведена оценка параметров «вероятность возникновения» риска и «степень воздействия» риска по пятибалльной шкале, где 1 – это наименьшая вероятность возникновения риска (низкая)/наименьшая степень воздействия (низкая), а 5 – наибольшая (высокая). Так как параметр вероятности с математической точки зрения оценивается в пределах от 0 до 1 (или от 0% до 100%), то будет проведено нормирование полученных оценок после подсчета среднего балла.

Для того, чтобы определить единую оценку по каждому риску и по двум параметрам, необходимо вычислить среднее значение баллов, которые были выставлены всеми экспертами. В таблице 2 представлены средние значения оценок экспертов.

Таблица 2 – Среднее значение оценок экспертов

|

|

Вероятность

возникновения

|

Степень

влияния

|

|

Риск 1

|

3,4

|

3,7

|

|

Риск 2

|

2

|

2,45

|

|

Риск 3

|

3,6

|

2,7

|

|

Риск 4

|

2,75

|

2,45

|

|

Риск 5

|

3,9

|

3,5

|

|

Риск 6

|

4,25

|

4,75

|

|

Риск 7

|

3,8

|

3,3

|

|

Риск 8

|

3,85

|

3,4

|

|

Риск 9

|

4,1

|

4,4

|

|

Риск 10

|

4,05

|

3,8

|

|

Риск 11

|

3,35

|

3,4

|

|

Риск 12

|

3

|

1,45

|

Также было проведено нормирование полученных оценок по параметру «вероятность возникновения» путем перевода среднего значения рисков по данному показателя в шкалу от 0 до 1. Нормированные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Нормированное среднее значение оценок экспертов

|

|

Вероятность

возникновения

|

Степень

влияния

|

|

Риск 1

|

0,68

|

3,7

|

|

Риск 2

|

0,4

|

2,45

|

|

Риск 3

|

0,72

|

2,7

|

|

Риск 4

|

0,55

|

2,45

|

|

Риск 5

|

0,78

|

3,5

|

|

Риск 6

|

0,85

|

4,75

|

|

Риск 7

|

0,76

|

3,3

|

|

Риск 8

|

0,77

|

3,4

|

|

Риск 9

|

0,82

|

4,4

|

|

Риск 10

|

0,81

|

3,8

|

|

Риск 11

|

0,67

|

3,4

|

|

Риск 12

|

0,6

|

1,45

|

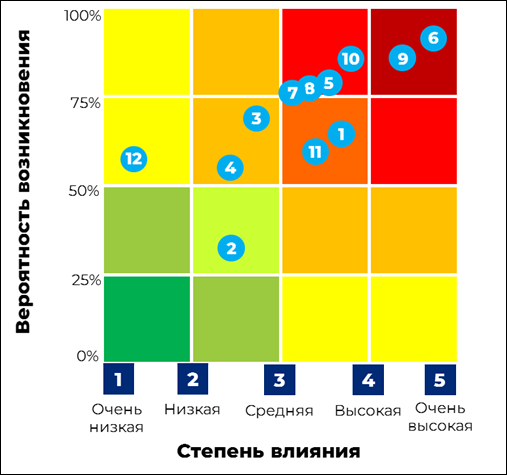

Полученные результаты необходимо для построения диаграммы вероятности/воздействия и расположения на ней рассматриваемых рисков. Числа, приведенные в таблице 3, помогут правильно разместить точки с рисками на рисунке и сопоставить их друг с другом графически. Сама диаграмма представляет собой поле с двумя осями: по вертикальной оси отмечена вероятность возникновения риска, по горизонтальной – степень его воздействия.

На рисунке 2 отображена диаграмма вероятности/влияния и размещенные на ней риски цифровизации сектора высшего образования.

Рисунок 2 – Диаграмма вероятности/воздействия рисков внедрения цифровых решений в деятельность университетов

Источник: составлено автором.

При изучении рисунка можно отметить, что ячейки для размещения рисков имеют разные цвета, каждый из которых обладает определенными характеристиками:

- Зеленые ячейки (нижний левый угол). В данном секторе располагаются риски, имеющие, как низкую вероятность возникновения, так и низкую степень воздействия. Данные риски не представляют большой опасности и не имеют критического значения.

- Желто-оранжевые ячейки (верхний левый угол и правый нижний угол). Риски, попавшие в желтую зону верхнего левого угла, отличаются высокой вероятностью возникновения и достаточно низким уровнем влияния. Несмотря на то, что их воздействие на процесс носит неопасный характер, нужно пытаться уменьшить частоту того, что они произойдут. Риски из желтой области правого нижнего угла достаточно опасны при из реализации, ведь они оказывают высокий уровень воздействия на сам процесс. К счастью, риски данной группы маловероятны, но за ними нужно наблюдать и их необходимо устранять в случае возникновения.

- Красно-бордовые ячейки (правый верхний угол). В этой зоне располагаются самые главные риски – риски с высокой вероятностью возникновения и уровнем воздействия. Именно на устранение таких рисков следует бросить большинство ресурсов и сил, потому что они оказывают решающее влияние на весь конечный процесс/проект [3].

Изучив диаграмму, можно отметить, что рассматриваемые риски попали во зоны всех уровней – низкого, среднего и высокого. 1 риск попал в зону низкого уровня, 3 – в зону среднего и 8 в зону с высоким уровнем. Так, риски 6, 9 и 10 попали в самый опасный сектор – бордовую ячейку правого верхнего угла.

Согласно методу, риски из зоны низкого уровня (зеленый) можно игнорировать, за рисками из среднего диапазона (желтый) нужно следить, а на риски, находящиеся в критическом, высоком уровне (красный) необходимо реагировать. Так, например, риск 3 (риск потери живого общения между участниками образовательного процесса) и риск 4 (риск потери надпрофессиональных компетенций) попали в среднюю зону, однако на матрице видно, что риск 3 более опасен, т.к. ближе расположен к рискам высокого уровня, и при недостаточном его контроле он может переместиться в красную область. В свою очередь, риск 4, напротив, располагается ближе к зоне рисков низкого уровня, поэтому на его слежку не нужно тратить много ресурсов и сил, ведь он является менее критичным.

По результатам построения диаграммы и матрицы риски 6 (риск нехватки технических ресурсов образовательного учреждения), 9 (риск замены качественных показателей цифровой трансформации количественными) и 10 (риск недостатка информационно-методических ресурсов) попали в самую критичную зону – в бордовую ячейку высоких рисков на матрице. По мнению экспертов, данные риски могут возникать очень часто, и при этом они несут наибольший ущерб процессу цифровой трансформации научных и образовательных учреждений. Как показала пандемия, вызванная COVID-19, проблемы с техническим оборудованием возникли у многих вузов в различных регионах страны. Именно этот риск напрямую влияет на сам процесс цифровизации в негативном ключе – недостаток технических возможностей приводит к отсутствию цифровизации. Риск организационно-управленческого типа, который зачастую заключен в неграмотном подходе к цифровой трансформации процесса обучения, также сильнейшем образом влияет на нее – цифровизация без четкой цели и конкретного смысла приводит к торможению самого процесса. Возникновение же данного риска актуально в настоящий момент – большинство российских вузов не имеют стратегии цифрового развития и разработают программы по цифровизации без упора на особенности образовательного учреждения или тех специальностей, которые в нем изучаются. Риск недостатка информационно-методических ресурсов также оказывает сильное влияние на процесс цифровизации вузов и научных учреждений, так как отсутствие или нехватка необходимой информации, раскрывающей различные нюансы и особенности внедрения цифровых решений, может сказаться на эффективности и понимании самой цифровой трансформации.

Таким образом, если производить ранжирование рисков от наиболее критичным к наименее критичным, основываясь на использовании методики построения диаграммы вероятности/воздействия путем получения экспертных оценок, порядок будет выглядеть следующим образом:

1. Риск нехватки технических ресурсов образовательного учреждения (критический уровень);

2. Риск замены качественных показателей цифровой трансформации количественными (критический уровень);

3. Риск недостатка информационно-методических ресурсов (высокий уровень);

4. Риск «цифрового оптимизма» (высокий уровень);

5. Риск подмены цифровизации образования оцифровкой (высокий уровень);

6. Риск «утечки» данных (высокий уровень);

7. Риск чрезмерного вмешательства государства (высокий уровень);

8. Риск глобального изменения компетенций специалистов (высокий уровень);

9. Риск потери живого общения между участниками образовательного процесса (средний уровень);

10. Риск потери надпрофессиональных компетенций (Soft Skills) (средний уровень);

11. Риск изменения процентных ставок, валютных курсов и т.д. (средний уровень);

12. Риск вытеснения педагога из образовательного процесса (низкий уровень).

Практические рекомендации по снижению уровня анализируемых рисков будут предложены в следующем разделе работы.

Разработка рекомендаций по минимизации и устранению рисков внедрения цифровых решений в российские университеты

В таблице 4 представлены риски цифровизации вузов и практические рекомендации по их устранению или минимизации.

Таблица 4 – Практические рекомендации по минимизации рисков внедрения цифровых решений в вузы

|

Риск

|

Практические рекомендации

|

|

Риск цифрового «оптимизма»

|

Создание

информационно-методических ресурсов (стратегии цифрового развития,

индивидуальных планов цифровизации, методических пособий) для полного

информирования участников образовательного процесса.

|

|

Риск подмены цифровизации образования оцифровкой

| |

|

Риск недостатка информационно-методических ресурсов

| |

|

Риск вытеснения педагога из образовательного процесса

|

Проведение курсов по повышению квалификации сотрудников

университета для формирования необходимых цифровых навыков.

|

|

Риск потери живого общения между участниками образовательного

процесса

|

Развитие смешанных форм обучения, включающих в себя проведение занятий,

как в очном виде, так в онлайн-формате.

|

|

Риск потери надпрофессиональных компетенций (Soft Skills)

|

Составление заданий в цифровом формате с обязательными открытыми

ответами (развитие письменных навыков). Внедрение видеоконференций в занятия

и отработка навыков публичных выступлений (защита докладов, курсовых, ответы

на вопросы).

|

|

Риск нехватки технических ресурсов образовательного учреждения

|

Создание ИТ-инфраструктуры университета, включающей в себя

совокупность собственных data-центров и облачных сервисов. Обеспечение

доступности сети питания и Интернета в местах размещения студентов.

|

|

Риск глобального изменения компетенций специалистов

|

Разработка новых образовательных программ и модулей

образовательных траекторий, основанных на последних тенденциях цифрового

развития общества и требованиях, предъявляемых кадрам на рынке труда,

совместно с лидирующими организациями высокотехнологичного сектора.

|

|

Риск «утечки» данных

|

Повышение уровня кибербезопасности университета, за счет

повышения эффективности работы специалистов, связанных с кибербезопасностью и

защитой информации. Соблюдение баланса между уровнем закрытости и открытости

информационной системы.

|

|

Риск замены качественных показателей количественными

|

Проведение опроса раз в семестр для сотрудников и студентов

университета, с целью выявления недостатков в пользовании цифровым решением.

|

|

Риск изменения процентных ставок, валютных курсов и т.д.

|

Создание собственных цифровых решений на базе университета. Этот

процесс поможет избежать проблем экономического и политического характера, так

как повышение цен и введённые санкции не будут влиять на собственные решения.

|

Более подробно следует выделить следующие направления развития, способствующие борьбе с рисками:

- Разработка стратегии цифровизации университетов. Правильно разработанная стратегия поможет минимизировать риски организационно-управленческого характера, путем четкого обозначения целей и задач цифровой трансформации образовательного учреждения. Формирование конкретных показателей позволяет эффективно проводить цифровизацию и достигать максимальных результатов.

- Ежемесячная диагностика технического оборудования в образовательном учреждении. Постоянная проверка оборудования и информационных систем позволяет избежать проблем, которые могут возникнуть в связи со сбоями или отказом работы техники. Вовремя проведенная диагностика и своевременный контроль решает большую часть материально-технических рисков.

- Формирование стратегии цифрового развития образовательной программы на основе актуальности и практической значимости в профессиональной деятельности. Каждая специальность обучения имеет свои особенности и характеристики, на которые нужно ориентироваться при цифровизации образовательной программы. То, что приемлемо для студентов экономического направления, не будет также эффективно работать для обучающихся медицинского (например, онлайн-курсы). Поэтому необходимо направить вектор развития цифрового обучения на практическую значимость и значимость будущей профессии в последующей трудовой атмосфере.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод, что внедрение цифровых решений в деятельность университета имеет важное значение для процесса развития его экосистемы за счет влияния на совокупность различных взаимодействий в рамках функционирования экосистемы. Именно поэтому, вузы, обладающие высоким уровнем цифровизации и учитывающие значимый аспект влияния цифровых решений в формировании экосистемы учреждений высшего образования, обладают высоким уровнем развития экосистемы, выражающейся как в организации и укреплении взаимосвязей между университетом и внешними акторами, так и в налаженных и эффективных процессах взаимодействия между элементами вузовской среды. Рассматриваемый автором подход к развитию вузовских экосистем, основанный на внедрении и использовании цифровых решений, учитывает современные реалии деятельности вузов, включающие в себя цифровую трансформацию образовательной среды и ориентацию на инновационную модель экономики.

Для эффективной интеграции цифровых решений в основные процессы высших учебных заведений необходимо провести анализ и оценку рисков, с которыми можно столкнуться в ходе данной практики. Качественно проведенная оценка рисков помогает выявить, какие из рисков являются наиболее критичными и на какие из них нужно потратить время и ресурсы для немедленного реагирования. Также оценка может способствовать формированию практических рекомендаций по внедрению цифровых решений, на основе которых можно эффективно реализовать стратегию цифрового развития университета, улучшить показатели его деятельности и развить его экосистему.

В работе были определены группы цифровых решений, внедрение которых в деятельность университетов, способствует развитию их экосистем. Также автором была разработана классификация рисков, соответствующих выявленным технологиям. Для оценки двенадцати конкретных рисков из представленных в классификации групп использовался метод экспертной оценки, предусматривающий участие двадцати экспертов, связанных с деятельностью высших учебных заведений и внедрением различных цифровых решений. На основе собранных от респондентов данных была построена диаграмма рисков, позволяющая определить наиболее критические риски и проранжировать их.

Сформированные автором рекомендации по минимизации оцениваемых рисков не только минимизируют рассматриваемые в работе угрозы, но и способствуют более эффективному внедрению цифровых решений в университеты, что будет благоприятным образом воздействовать на развитие их экосистем и повышение общего уровня конкурентоспособности вузов.

Источники:

2. Вербицкий А.А. Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы. Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». [Электронный ресурс]. URL: https://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (дата обращения: 16.12.2024).

3. Воронцовский А. В. Оценка рисков. / учебник и практикум для вузов. - М.: Издательство «Юрайт», 2025. – 179 c.

4. Егорова Е.В. Особенности мотивации студентов поколения Z при смешанном обучении. Международный журнал экспериментального образования. [Электронный ресурс]. URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=12105 (дата обращения: 16.12.2024).

5. Изотова А.Г., Гаврилюк Е.С. Экосистемный подход как новый тренд развития высшего образования // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 2. – c. 1211-1226. – doi: 10.18334/vinec.12.2.114869.

6. Климов А.А., Заречкин Е.Ю., Куприяновский В.П. О цифровой экосистеме современного университета // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2019. – № 4. – c. 815-824. – doi: 10.25559/SITITO.15.201904.815-824.

7. Кудрявцева Т.Ю., Кожина К.С. Основные понятии цифровизации // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 44. – c. 149-151. – doi: 10.24412/2304-6139-2022-11228.

8. Лекция 10: Идентификация рисков проекта. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». [Электронный ресурс]. URL: https://intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11402 (дата обращения: 15.01.2025).

9. Мамедгулиев Р.И., Гаврилюк Е.С. Возможности трансформации бизнес-архитектуры корпоративных университетов для совершенствования экосистемы цифровых образовательных продуктов // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 5. – c. 2229-2252. – doi: 10.18334/epp.14.5.121022.

10. Пашков М.В., Пашкова В.М. Проблемы и риски цифровизации высшего образования // Высшее образование в России. – 2022. – № 3. – c. 40-57. – doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-22-3-40-57.

11. Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. - М.: Издательство «Перо», 2019. – 72 c.

12. Семенов Е.В., Соколов Д.В. Цифровизация высшего образования: возможности и риски // Идеи и идеалы. – 2022. – № 4. – c. 137-153. – doi: 10.17212/2075-0862-2022-14.4.1-137-153.

13. Стрекалова Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образование // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2019. – № 2. – c. 84-88. – doi: 10.18287/2542-0445-2019-25-2-84-88.

14. Цифровизация и совершенствование бизнес-процессов организации на основе объективных и актуальных данных. TAdviser – портал выбора технологий и поставщиков. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровизация_и_совершенствование_бизнес-процессов_организации_на_основе_объективных_и_актуальных_данных?erid=LjN8Jw1dJ (дата обращения: 30.01.2025).

Страница обновлена: 21.02.2026 в 16:21:25

Download PDF | Downloads: 42

Risks of introducing digital solutions into the activity of Russian universities in order to develop their ecosystems

Izotova A.G.Journal paper

Leadership and Management

Volume 12, Number 2 (February 2025)

Abstract:

The article analyzes the risks of introducing digital solutions into the activity of Russian universities in order to develop their ecosystems. It is noted that digitization and the introduction of digital solutions into university processes contribute to the formation and development of ecosystems in the field of higher education. The author identifies the main groups of digital solutions used to improve university ecosystems. The article highlights the risks of introducing these digital solutions into the activities of universities and presents their classification. The assessment of the identified risks was carried out on the basis of a qualitative risk assessment method - the construction of a probability/impact diagram and the use of expert assessment. The assessment made it possible to determine the level of risks and to rank them in order to identify the most critical ones. In conclusion, the author formulated practical recommendations for eliminating and minimizing risks aimed at improving the efficiency of the digital solutions implementation process by reducing costs and improving the quality of the educational process.

Keywords: higher education, university digitalization, digital solution, risk assessment, university ecosystem development

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28

References:

Blinov V.I., Dulinov M.V., Esenina E.Yu., Sergeev I.S. (2019). Proekt didakticheskoy kontseptsii tsifrovogo professionalnogo obrazovaniya i obucheniya [The project of the didactic concept of digital vocational education and training] (in Russian).

Izotova A.G., Gavrilyuk E.S. (2022). Ekosistemnyy podkhod kak novyy trend razvitiya vysshego obrazovaniya [Ecosystem approach as a new trend in the development of higher education]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (2). 1211-1226. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.2.114869.

Klimov A.A., Zarechkin E.Yu., Kupriyanovskiy V.P. (2019). O tsifrovoy ekosisteme sovremennogo universiteta [On the digital ecosystem of the modern university]. Modern Information Technology and IT-education. (4). 815-824. (in Russian). doi: 10.25559/SITITO.15.201904.815-824.

Kudryavtseva T.Yu., Kozhina K.S. (2021). Osnovnye ponyatii tsifrovizatsii [Basic concepts of digitalization]. Vestnik Akademii znaniy. (44). 149-151. (in Russian). doi: 10.24412/2304-6139-2022-11228.

Mamedguliev R.I., Gavrilyuk E.S. (2024). Vozmozhnosti transformatsii biznes-arkhitektury korporativnyh universitetov dlya sovershenstvovaniya ekosistemy tsifrovyh obrazovatelnyh produktov [Opportunities for transforming the business architecture of corporate universities to improve the ecosystem of digital educational products]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (5). 2229-2252. (in Russian). doi: 10.18334/epp.14.5.121022.

Pashkov M.V., Pashkova V.M. (2022). Problemy i riski tsifrovizatsii vysshego obrazovaniya [Problems and risks of digitalization in higher education]. Higher education in Russia. 31 (3). 40-57. (in Russian). doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-22-3-40-57.

Semenov E.V., Sokolov D.V. (2022). Tsifrovizatsiya vysshego obrazovaniya: vozmozhnosti i riski [Digitalization of higher education: opportunities and risks]. Ideas and ideals. 14 (4). 137-153. (in Russian). doi: 10.17212/2075-0862-2022-14.4.1-137-153.

Strekalova N.B. (2019). Riski vnedreniya tsifrovyh tekhnologiy v obrazovanie [Risks of digital technologies implementation into education]. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriya, pedagogika, filologiya. 25 (2). 84-88. (in Russian). doi: 10.18287/2542-0445-2019-25-2-84-88.

Verbitskiy A.A. (2016). Vospitanie v sovremennoy obrazovatelnoy paradigme [Education in the modern educational paradigm]. Pedagogika. (3). 3-16. (in Russian).

Vorontsovskiy A. V. (2025). Otsenka riskov [Risk assessment] (in Russian).