The model of human resources management in the regional economy in the conditions of the innovative factor in the format of mobilization changes

Shchepakin M.B.1, Shchepakina P.M.2

1 ФГБОУ ВО «КубГТУ», институт фундаментальных наук

2 Северокавказский филиал Российского государственного университета правосудия

Download PDF | Downloads: 29

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 1 (January-March 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=63594871

Abstract:

The article substantiates the acquisition of human resources in its human-centric link as a driver of multidirectional innovative initiatives in the conditions of fragmentation of the world economy. It is argued that confidence in an effectively implemented motivational business catalyst contributes to the growth of marketing, behavioral and reputational capital of business and government, creating real conditions for strengthening the competitiveness of business in regional economies. A model of managing the competitiveness of business in the region in the format of mobilizing change through human capital management is proposed.

This model integrates various resources, opportunities and interests of different market participants of various industrial segments of the economy in the direction of innovative changes of various kinds (intellectual-digital, technical-technological, production-modernization, structural-institutional, marketing-product, communication-behavioral, and investment-program). Coordination of efforts of subjects of different branches of economy in the region and focusing of capabilities of the state and society on the development of individuals within the framework of the proposed model can contribute to strengthening of competitive positions of business and acquisition of technological and economic sovereignty of the national economy.

Keywords: regional economy, economy fragmentation, human capital, mobilization factor, system-forming spheres of the economy, personal identification profile, innovation collector, information and communication accumulator, motivational catalyst, public consciousness manipulation, marketing and behavioral adapter, hybrid marketing, social dominator, business competitiveness

Введение

Россия на этапе выбора своей стратегии развития в ходе разработки мобилизационных мер по инновационному обновлению всей жизнеобеспечивающей системы функционирования общества сталкивается с проблемой формирования его позитивного социально-экономического «образа». На этот процесс накладываются небрежные «мазки краски», которыми начертаны фрагменты модернистско-абстракционисткой картины геополитического и геоэкономического состояния западно-ориентированного окружения, навязывающего деформирующую модальность восприятия изменений (авт. – под этим термином понимается система поиска, приема и переработки информации в четырех ее измерениях: дигитальной – использующей мышление, кинестетической – использующей органы чувств, визуальной и аудиальной), которая разрушает классические представления о многих процессах и явлениях и вносит в их описание и толкование происходящего сюрреалистические (авт. – совмещающие образы «сна» и реальности; использующие аллюзии и парадоксальные сочетания форм) интонации во всем спектре выстраиваемых отношений с многоцветными по своим убеждениям, поведению и реакциям субъектами реальной экономики и меняющегося мира. Того мира, который пусть и с рывками и издержками пытается отойти от навязанных прозападным окружением штампов экономического доминирования в многоуровневой экономике [1], раскрашиваемого амбициозными политиками в «полюсах роста» нужными им «правилами игры» и инструкциями с избирательными режимами допуска к тем или иным благам и ресурсным возможностям.

Хрупкость притязаний США на гегемонию подталкивает «мирового жандарма» к попаданию в «ловушку Фукидида» (англ. Thucydides trap или Thucydides's trap – термин, введенный американским политологом Грэхамом Аллисоном для описания явной тенденции к войне, когда новая, укрепляющая свои силы держава угрожает вытеснить существующую великую державу в качестве международного гегемона), когда США стремятся создать проблемы на экзистенциональном уровне для России и поддерживающих ее стран, отказываясь от признания «новой реальности», утверждающей в качестве мейнстрима движение изменений в мировом пространстве в векторе образования многополярного мира как объективного отражения тенденций мирового развития [2]. Расширение спектра полюсов геополитического противостояния сопровождается усилением манипуляционно-симуляционного давления на общественное и индивидуальное сознание людей во всем наборе возможностей целенаправленного разрушительного влияния прокси-агентов информационного «болота» на общество, власть, бизнес и рядовых граждан [3]. Россия пытается изменить сложившееся положение в расстановке мировых сил и разрушить доминирующее влияние Вашингтона и его сателлитов как главных бенефициаров мировой нестабильности на процессы социального и экономического развития [4]. Рост потенциала новых центров силы связан с накоплением человеческого капитала и его включением во все жизнеобеспечивающие циклы экономического роста и обретения технологического суверенитета [5].

Модальность как экономическая категория применительно к человеческому ресурсу отражает его способность к самовыражению в инновационных преобразованиях во всем спектре его возможностей воплощать свою когнитивно-созидательную функцию при разработке новых решений разной направленности, сообразуя свои поведенческие реакции с состоянием реальной действительности, с вызовами внешнего характера и запросами внутреннего порядка, а также с требованием необходимости способствовать имплементации своих профессионально-компетентностных усилий для формирования благоприятных условий экономическому росту бизнеса и укреплению технологического и экономического суверенитета страны. Накопление человеческого капитала для перехода на качественно новую ступень развития социально-экономической системы с благоразумной активизацией инструментов и объектов искусственного интеллекта должно быть нацелено на гармонизацию внутрисистемных отношений (отражающих тренд на расширение зоны справедливости, социальной ответственности и моральной-нравственной духовности). Модальность субъекта [6], выступая мерой самовыражения во всем его многообразно-идентификационном отображении (эмоциональном, поведенческом, психологическом, нравственно-этическом, мотивационно-коммуникационном и др.), в сфере коммуникационного проектирования (моделирования) взаимодействий этого субъекта с различными агентами рынка требует очерчивания конкретного предназначения самого субъекта. Объясняется такая потребность тем, что субъект как носитель личностного эмоционального фона трансформирует в своем сознании сигналы из разных источников (внешних и внутренних) через самореализацию в профессиональной деятельности, которая находится в подчиненном состоянии (от собственников бизнеса, топ-менеджеров, руководителей подразделений, продуцентов социальных инициатив, незримого психологического давления отправителей различных манипулятивных сигналов и т.п.) и настраивает свое поведение (маркетинговое, инновационно-созидательное, мотивационно-коммуникационное, исполнительно-трудовое и т.п. ) на самореализацию в тех масштабах и в том качестве, которые отражают его индивидуальную морально-нравственную и ценностно-духовную доминанту. Последняя, в определенной мере, выступает продуктом его абстракциональной импрессивности (авт. – импрессивность – это способность вызывать в других людях чувство восхищения за счёт своих достижений и качеств, проявляя при этом высокую уверенность в себе), которая находит свое воплощение в повышающемся имидже субъекта [7] и в нарастающей результативности труда человеческого ресурса, который обретает свойств человекоцентричного звена в формируемом человеческом капитале [8] как главном богатстве России. Именно человекоцентричный ресурс, реализующий свою инновационную способность в воплощении нужных обществу решений во всем широком спектре стоящих перед бизнесом задач становится драйвером инновационных изменений в условиях мобилизационной экономики [9]. Имидж субъекта [10] в построении таким ресурсом коммуникационных полей с разноотраслевыми партнерами находит свое реально прикладное отображение не только как экономическая категория и как форма проявления действия личностно-субъективного фактора при всей многополярности манипулятивно-симуляционных и иных сигналов разной политико-экономической окраски, но и как инструмент воздействия на резонируемость инновационно-инвестиционной деятельности вовлекаемых инициатором новаций в партнерство (сотрудничество) агентов рынка в циклах инновационных преобразований (модернизационных, реструктуризационных, производственно-технологических, маркетингово-продуктовых и иных). Нарративы в области имиджобразования расширяют спектр своего влияния на укрепление фундамента человеческого капитала, создавая предпосылки для рациональной дифференциации инструментария гибридного маркетинга [53] в направлении накопления имиджемкости субъектом в интересах решения задач развития отраслевых сфер экономики и стабилизации темпов экономического роста наиболее капиталоемких сегментов национальной экономики.

Волатильность (англ. volatility − изменчивость, непостоянство) маркетингового поведения субъектов в условиях неопределенности инновационного вектора развития отдельных отраслевых сфер экономики определяется коммуникационным конформизмом (приспособленчество) субъектов предпринимательства разного уровня (отличающихся масштабом бизнеса, мотивационными интересами собственников, состоянием кадрового состава, наличием инновационных наработок и способностью вовлечь перспективные технологии в процессы модернизационных преобразований и др. ) к задачам регионального развития и возможностям инвестиционного финансирования со стороны федерального центра. Состояние коммуникационного конформизма субъектов бизнеса определяется тем, в какой мере их мотивационные установки адекватны желанию включаться в решение приоритетных задач экономического роста в регионе, а не объяснять свою маркетингово-поведенческую миопатию [11, 12] существенно возрастающими рисками и возможными потерями в результате участия в долгосрочных капиталоемких проектах. Поведенческий нонконформизм (авт. – отстаивание мнения, установки, поведения, прямо противоречащего тем, которые господствуют в обществе) остается «в тени» их успешно функционирующего бизнеса, собственники которого не инициируют трудовой ресурс на поиск решений, которые не гарантируют роста благ конкретному бизнесу или конкретному лицу (и прежде всего собственнику капитала). Это связано, с тем что заявленное ранее предназначение субъекта (и его элементов) в его реальном воплощении в формате мобилизационно ориентированного рыночного пространства остается некомплементарным внутреннему состоянию его трудового ресурса (морально-нравственному, психологическому, мотивационно-поведенческому, коммуникационно-интровертному и т.п.), которое создается и поддерживается бенефициарами инновационных изменений. Если нет интереса у собственника к изменениям в рамках объявленных проблем в импортозамещении, значит и не будет прорывного поведения трудового ресурса в сферах его профессиональной ответственности. Задача общества состоит в необходимости повышать конвенциональный характер человеческого права, связанного с пользой и интересами тех, кто его устанавливает и придаёт ему общеобязательность. Конвенциональные правила обеспечивают единообразие и понимание смыслов разного характера среди всех взаимодействующих сторон, создавая базовые ожидания и формируя общий язык для построения рациональных и социально ориентированных коммуникаций.

Поведенческие модели субъектов бизнеса, «заточенные» ими на укрепление своих конкурентных позиций в трансформируемых под задачи импортозамещения региональных экономиках, должны настраиваться в следующих направлениях их воплощения:

а) на решение приоритетных задач отраслевых производственно-технологических обновлений посредством отклика субъектов рынка на потребительские запросы населения с учетом необходимости удовлетворения потребностей в смежных с системообразующими отраслями секторах региональной экономики (торговая сфера, общественное питание, обслуживание разного характера – ремонтное, материально-техническое, медицинское, транспортно-логистическое и т.п.);

б) на построение сбалансированных коммуникационных полей разноотраслевыми агентами рыночных взаимодействий по фактору «ресурсопокрытие» в функционально-профессиональных зонах их ответственности, в том числе ориентируясь, с одной стороны, на повышение эффективности потребления предлагаемых рынку товаров и услуг в бизнес-среде [13], а с другой – на самоотдачу человеческим ресурсом его инновационной способности во благо роста экономики региона и повышения его личного материального и социального благополучия [14];

в) на инициирование субъектов системообразующих сфер экономики в границах территориальных образований на накопление новаций (в создаваемых инновационных коллекторах) в разных сегментах промышленно-производственного сектора для их перераспределения между вовлекаемыми в сотрудничество малыми и средними предприятиями для практического освоения новшеств на их собственных площадках;

г) на более полное расширенное воспроизводство человеческого капитала в параметрах более высокого уровня, и прежде всего, посредством развития личности как носителя ценностных, когнитивно-познавательных, духовно-нравственных и эмоционально-поведенческих свойств и качеств и придания ему статуса системообразующего фактора [15];

д) на укрепление личностно-идентификационного профиля работника в направлении «кристаллизации» внутренних мировоззренческих установок на участие в процессах инновационных преобразований для обеспечения роста социального блага в задаваемом векторе социального доминатора [55], а также для приращения экономического суверенитета страны;

е) на ослабление влияния манипулятивно-симуляционных воздействий агрессивного внешнего окружения и дестабилизирующих мобилизационно-ориентированные трансформационные процессы внутренних прокси-агентов прозападной ориентации, вносящих хаос в сознание индивидов [16, 17, 18] и повышающих турбулентность в их ответных реакциях на вызовы новой экономической реальности.

Фрагментация мировой экономики усиливает влияние манипуляционных сигналов на общественное сознание, вызывая определенное непонимание отдельных принимаемых решений на разных уровнях управления (федеральном, региональном, местном), связанное с деформацией ранее действовавших и понятных правил, норм, стандартов и процедур, способных обеспечить планомерное и поступательное воплощение необходимых изменений (в инновационной сфере, в социообеспечивающих контурах экономического развития, в духовно-нравственном блоке общественных отношений [19]) .

Комментарий: фрагментация мировой экономики отражает процесс распада единого мирового рынка на отдельные фрагменты и ее составляющие по ряду причин [51], определяемых возрастающей конкуренцией, многообразием геополитических событий, разновекторностью национальных интересов и масштабным нарастанием технологических новаций, что сопровождается превращением стран и регионов в отдельные экономические системы со своими правилами, нормами и стандартами.

Маркетингово-поведенческий фактор [54] является продуктом ментальности человеческого ресурса, динамично курсирующего в поисках лучших условий своего приложения к той или иной сфере деятельности, которая формируется в недрах духовно-нравственной природы русского человека. А эта природа является зеркалом в отражении культурного кода России, который является ключом к пониманию русского типа культуры, ее уникальных особенностей, помогающим понять поведенческие реакции людей. Это особенно важно тогда, когда наступают времена «перемен», связанных со сменой стратегий развития общества, форм и механизмов вынужденных и планируемых преобразований разной направленности (инновационных, модернизационных, импортозамещающих, созидательно-реформирующих и т.п.).

Рассматривать человеческий капитал как основу формируемого потенциала для инновационных преобразований в обстоятельствах разного происхождения (внешнего агрессивного давления, внутреннего «брожения» в инородных составляющих общества) следует в понимании значимости субъектов бизнеса как важнейших звеньев на микроуровне функционирования системы. Они действуют и адаптируются к вызовам разного характера, откликаясь и на манипулятивные сигналы, и на мотивационно-ресурсные противоречия, и на внутренние изменения в самом человеческом ресурсе, и на разновекторные воздействия со стороны государства, общества и окружающего индивидуально-сформированного сообщества. Повышение значимости созидающих первичных (низовых) звеньев производственно-промышленных секторов экономики (они могут рассматриваться в качестве наноэлементов локальных экономических систем) вытекает из того, что успех в наращивании благополучия и в обеспечении процветания общества вырастает снизу – из рядовых хозяйствующих субъектов, производящих нужные обществу продукты силами тех, кто реализует не только свои профессиональные навыки, умения, компетенции, но и свою инновационную способность в широком диапазоне интересов государства. Этот человеческий ресурс наделен свойствами человекоцентричного ресурса, который способен создавать продукты нанотехнологий, обозначающих себя в качестве ключевого фактора (элемента) в создании нового технологического уклада в экономике [20]. Первичный (низовой) субъект хозяйствования на микроуровне должен рассматриваться в рамках системной концепции предприятия [21], которая базируется на представлениях различных ученых (У. Эшби, Дж. фон Неймана, С. Бира, Дж. Ходжсона) [22] о предприятии как о системе. Ядром этих представлений является системная парадигма Я. Корнаи. [23, 24]. Она не акцентирует внимания на маркетингово-поведенческом процессоре единичного субъекта хозяйствования как наноэлементе на мезоуровне. Такой процессор выступает связующим звеном между человекоцентричным ресурсом и инновационным преобразователем, способным при определенном понимании властью характера существующих противоречий создавать условия для более полной реализации действия мотивационного катализатора при четкой идентификации установок социального доминатора [55]. Рост и процветание бизнес-структур зависит от способности его человекоцентричного ресурса, составляющего основу человеческого капитала, строить бизнес в новых областях, а не довольствоваться стремлением поддерживать старый бизнес на жизнеспособном уровне. Поведенческая экономика в работах Ричарда Талера (авт. – американский экономист., лауреат Нобелевской премии по экономике 2017 г. за вклад в область поведенческой экономики) [25, 26] как теоретически отправная составляющая в принятии решений того и ли иного выбора по экономическим и психологическим реакциям социума (индивида) при всей междисциплинарности в построении им маркетингового и близкого к нему поведения, отражающего представления об ограниченной рациональности, о справедливости и о самоконтроле, не дает ответа на возникающие переломы (видоизменения, трансформации) в его действиях, которые сопровождают изменения в той или иной мере в маркетинговом и инновационно-преобразовательном поведении бизнес-структур рынка. Не учитывается состояние ценностно-духовного и морально-нравственного стержня человека, несущего в себе определенный культурный код (авт. – это сложившийся в сознании людей строго фиксированный набор культурных ценностей и смыслов, поведенческих форматов и знаний, исторической памяти, благодаря которым культура и социальный опыт передаются от поколения к поколению, регулируют взаимодействие людей в повседневной жизни). Он является ключом к пониманию будущего общества и государства [27]. Видение западных ученых сводится лишь к введению различных типов «подталкивающих» вмешательств, которые власть может использовать для воздействия на экономическое поведение людей без принуждения или значительных изменений в экономических стимулах [28]. Применительно к российской действительности этого явно недостаточно. Работает то, что составляет сущность культурного кода россиян и то, что формирует наполнение человеческого капитала, способного при его активизации выступать катализатором позитивных инновационных преобразований масштабного характера, затрагивающих не только интересы государства, но и способствующих росту социального блага в интересах рядового человека. Современная цивилизация находится в точке бифуркации его маркетингового и иного поведения, когда наслаивается неразбериха в смыслах, в действиях субъектов турбулентного характера, а также в понимании индивидами сущности справедливости. Неясность и рост энтропии в ответных реакциях субъектов отношений дестабилизирует режимы обменных операций между различными сторонами и смещает бизнес-структуры в зону конкурентной неустойчивости при всем многообразии побочных и нежелательных морально-нравственных и правовых издержек в восприятиях человека труда, возникающих в ходе не всегда обоснованных преобразовательных процессов, разрушающих личностно-идентификационный профиль работника (когда прозападные образчики мышления навязываются человеку для их усвоения в социальной, бытовой и профессиональной жизни).

Нами предлагается иное понимание возможностей разрешения различных противоречий, которое сводится к обозначению границ изменений на основе определения маркетингового фронтира и активизации человекоцентричного ресурса во всех звеньях выстраиваемых коммуникаций (внутри бизнеса и в его рыночном окружении) под задачи инновационных преобразований системообразующего характера для удержания и накопления высокого потенциала российского человеческого капитала [29]. Конвергентно-коммуникационные процессы должны идти в обществе на всех уровнях взаимодействий, с одной стороны, для поиска компромиссов и нахождения точек сближения между разноуровневыми стратификационными классами и идеологическими противниками, а с другой – для повышения мотивационной емкости человеческого ресурса на изменения инновационного характера, адаптивных как к мобилизационных форматах преобразований, так и к требованиям общества и рядового человека формировать условия для удержания (сохранения) Россией своей аутентичности (авт. – др.-греч. αὐθεντικός – подлинный; относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности) в интересах обретения российской социально-экономической системой технологического и экономического суверенитета. И в этом процессе состояние человеческого капитала в осуществлении инновационных преобразований сохраняет свою непреложную значимость. Нельзя игнорировать тот факт, что недоговороспособность сторон в формируемых ими коммуникационных полях возникает тогда, когда падает качество человеческого ресурса в его интеллектуально-смысловом измерении и когда деформируются мотивации субъективно-личностного характера (в их тревожно-пугающем отображении); последние становятся мерилом потенциально ожидаемого результата в формируемых личностями (от которых зависит принятие тех или иных решений) маркетингово-поведенческих «конструкциях». А они, в свою очередь, выступают зеркальным отображением клишированного, под форматы навязываемой (или господствующей) идеологии, человеческого личностно-идентифицируемого «образа» [30], вступающего в противоречие с задачами накопления человеческого капитала, но уже формируемого в цифровой среде экономики [31], которая создает новые угрозы для индивидов и для состояния морали в обществе. Разобщенность и дистанцирование отправителя сигналов от их получателей кратно повышает уровень проявления лицемерия и лжи (обрушивающейся из прокси-источников западного происхождения). Лицемерие выступает «незамечаемой» многими субстанцией облаченных определенным смыслом действий в формате декларируемого рационального поведения; оно создает скрытые препятствия в достижении социально значимых целей, но уже обозначаемых публично и открыто. Подслащенное лицемерие растекается по древу сокрытой от глаз истины, разрушая кристаллизирующие человеческий капитал основы. Масштаб деградации ценностных смыслов на Западе достиг небывалых размеров, сказываясь негативным откликом на поведении слабо разбирающихся в изменениях граждан. А это размывает благоприятный фон для сохранения лучших «граней» человеческого капитала. Симулякры лавинно обрушиваются на индивидуальное сознание людей в нынешнем виртуальном пространстве; они выступают псевдовещью, «замещающей «агонизирующую реальность" постреальностью посредством симуляции» [32, 33]. Мир создается словом! Слово или ранит (рождая боль и ослабляя силы), или убивает (расшатывая душу и стирая личность), или возвышает (впуская иллюзии в понятные смыслы и чувства). Лукавое (а может и лживое) слово как накипь на «крышке» сомневающейся души: тогда о каком капитале людском речь может идти? То, что мы «потребляем как пищу» извне (через информационные, манипуляционные и иные сигналы разного происхождения и характера) для формирования нашего общественного и личного самосознания с чувством принятия этого как неотъемлемых составляющих и наполняющих нашу жизнь норм, правил, традиций, поведения и ответных реакций мотивационного, морально-духовного и нравственно характера, делает нас такими, какие мы есть, и какими мы предстаем миру и обществу в аутентичном воплощении своих социальных и иных действий.

Следует отметить, что самосознание человека и его стремление к позитивному самовыражению должно определять бытие, а не иначе. Самосознание должно выступать в том его виде, которое нужно обществу, государству и рядовому человеку как его естественной потребности к развитию и самореализации, а также к его потребности быть полезным обществу и желанию следовать лучшим гуманистическим ценностям в морали и нравственности. «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России» [8]. Иммобилизация в духовно-нравственной сфере ослабляет позиции экономического роста и не позволяет добиваться ощутимого скачка в инновационной трансформации во всех составляющих жизнедеятельности общества, поскольку негативное восприятие непонятных по целесообразности действий различных управленческих «верхов» в самых разных аспектах их полномочий сдерживает любую конструктивную с точки зрения значимости для государства и общества инициативу человекоцентричного ресурса.

Накопление и вовлечение человеческого капитала в процессы инновационных преобразований на разных уровнях управления (в том числе на региональном уровне) должно строиться на: а) на институциональных изменениях, представляющих собой непрерывный процесс количественно-качественных преобразований различных политических, правовых, социальных и экономических институтов; б) на расширении коммуникационных полей и корпоративных связей в системе отношений между субъектами ключевых критически значимых отраслей и иных сопряженных с ними сфер деятельности (например, торговли, общественного питания, логистического сопровождения рыночных обменов, научно-технического обеспечения разработки инноваций, производственно-технологического подкрепления научных наработок силами структур малого и среднего бизнеса, консалтинговых услуг по маркетингово-рекламной поддержке продвижения перспективных и значимых для страны отечественных разработок с активизацией маркетингового мультипликатора и расширения инструментария гибридного маркетинга с виртуальным сопровождением и др.); в) на инфраструктурном развитии территорий в широком охвате разноуровневых хозяйствующих субъектов в региональных экономиках (по размеру, подчиненности, финансово-ресурсным и иным возможностям и т.п.).

В процессы взаимодействий разноотраслевых и разномасштабных бизнес-структур должны включаться наиболее активные субъекты трудового ресурса, способные формировать конструктивно-созидательный стержень профессионального поведения субъектов (в том числе индивидов). Они должны объединять элементы разнофункциональных звеньев, отличающихся по отраслевому признаку, различных участников отношений в выстраиваемых ими партнерских сообществах (в том числе кластерных и иных). И такое объединение должно быть ориентировано на имеющиеся и изменяющиеся в условиях мобилизационной трансформации доминаторы (мотивационный, поведенческий, коммуникационный, социальный) [34, 6]. Трансформация системных составляющих социально-экономической системы в целом и ее региональных образований должна отвечать требованиям «реструктуризационного зонтика» [35], обладающего свойствами инструмента управления инновационными преобразованиями в режиме имплементации имеющегося или же накопленного человеческого капитала в циклах производственно-технологического моделирования развития бизнеса в условиях заместительной (или же ресурсно-компенсационной) экономики.

И в этих условиях человеческий ресурс в его человекоцентричном звене способен обретать свойства драйвера разнонаправленных инновационных начинаний, когда фрагментация мировой экономики (по причинам геополитического и геоэкономического характера, разбалансировки способности договариваться участникам различных крупномасштабных экономических систем в отношении соблюдения национальных интересов, разноуровневости технологического развития) ведет к бифуркации во всем комплексе поведенческих взаимодействий различных сторон на разных уровнях (глобальном, региональном, межсубъектном и т.п.).

Доверие определяет состояние фундамента конкурентоустойчивого бизнеса в регионе [36, 37] и является «трекером» в достижении целей его развития. Оно должно подкрепляться воплощением всего комплекса свойств личности (эмоции, воля, энергия, способности, мотивация, характер, нравственные и моральные качества, поведение и его отображение в моделях управления функционированием и развитием инновационными изменениями в мобилизационных режимах действия предпринимательских структур разноотраслевой дифференциации). Именно доверие при эффективно реализуемом мотивационном катализаторе бизнеса формирует его маркетингово-поведенческий капитал и репутационный капитал [38, c. 15-16], создавая реальные условия для завоевания устойчивых конкурентных позиций субъектами рынка и обеспечения экономической и технологической независимости России в турбулентном манипулятивно-симуляционном воздействии различных субъектов «подвижного» коммуникационного пространства, деформируя в мозаичном исполнении внутренний маркетингово-экономический ландшафт.

Целью исследования является обоснование влияния человеческого капитала на ценностно-идентификационное самосознание индивидов, вовлекаемых в инновационные изменения во всех сферах жизнедеятельности общества, и на его маркетингово-поведенческое отображение при построении процессов экономического роста, а также разработка модели управления человеческим капиталом в региональной экономике в условиях мобилизационного формата изменений с учетом влияния инновационного фактора.

Модель управления человеческим капиталом в региональной экономике в условиях активизации действия инновационного фактора в формате мобилизационных изменений

Качество трудового ресурса и объем накопленного человеческого капитала становятся теми звеньями в инновационно-технологической и преобразовательной трансформации общества, которые или создают условия для перехода предпринимательского корпуса на новые промышленно-производственные рельсы, или же сдерживают инновационные изменения как в этих субъектах, так и в ключевых сегментах национальной экономики (в том числе и в ее отраслевых составляющих на уровне экономик региональных образований). Критические сферы экономики должны быть ориентированы на построение разветвленных маркетинговых и иных сетей [39] с расширением возможностей искусственного интеллекта [40] в промышленно-производственных бизнес-структурах разного уровня. Они, действуя в многообразных областях рыночного пространства с различными функциональными видами деятельности, должны являться субъектами российской юрисдикции и должны быть ориентированы на повышение их предпринимательской активности; они должны выступать точками роста в товаропроизводящих сегментах экономик территориального уровня. Интеллектуализация производственно-технологического и экономического развития страны и ее территорий (как направление противодействия внешним санкциям Запада) должна опираться на человеческий капитал как на фундамент для построения общества с новым качеством жизни, с расширяющимися возможностями саморазвития личностей для рационального воплощения ожиданий рядового человека в приращении социальных благ вопреки интересам западных бенефициаров по обрушению России в ее суверенном статусе.

Тем не менее, на сегодняшний день не решены проблемы сбалансированного планирования экономического роста, приращения технологической независимости страны от зарубежных технологий, создания масштабного ядра высокопрофессиональных кадров для критически значимых сфер экономики, а также не определены те сопряженные виды деятельности и отраслевые сферы, которые в мобилизационных условиях модернизации экономики становятся локомотивами конструктивных изменений в системообразующих секторах регионального развития. Нет четко сформированного понимания ни со стороны бизнеса и его топ-менеджмента, ни со стороны государства, ни со стороны социумов тех механизмов по разрешению проблем, которые сдерживают инновационный и экономический рост. Не изжита и не истреблена в нужном обществу объеме излишне бюрократизированная система работы большого числа чиновников на «корзину», когда компьютеризация и программно-информационная систематизация различной бесполезной и ненужной информации не вытесняет бесплодных усилий формирующих ее работников. Наличие ненужных бумаг, за которыми теряется индивидуальность человека и низводится до нуля его творческая и креативно-созидательная инициатива, становится измерителем качества работы управленческих звеньев, слабо разбирающихся и в процессах реальной экономики, и в продуктах интеллектуального труда создателей новых разработок и решений, и не усматривающих необходимости поиска нужных квалификационно-профессиональных альянсов для выхода на новый уровень экономико-технологического состояния как бизнеса, так и обеспечивающих реальное развития экономики видов деятельности (науки, образования, медицины на всех уровнях территориальных образований, социального сопровождения, духовно-нравственного воспитания, правового подкрепления).

Информационная «шелуха» как продукт манипуляционных и симуляционных воздействий противников изменений разрушает внутренние связи в человеческом капитале. А ведь в нем аккумулируются и интегрируются в условиях благоприятствования многообразный набор свойств личности как отображение его личностно-идентификационного профиля. В условиях расширения виртуализации коммуникаций и расширения зон симулятивного информационного воздействия возрастает негативное влияние квазифидошников (авт. – это индивиды, включаемые самостоятельно или в интересах каких-либо бенефициаров в процессы передачи разнообразной по смыслам, ориентации и целям информации различными инструментами и способами; они активно присутствуют и действуют в тех или иных интересах в социальных любительских сетях, реализующих себя в общении с другими пользователями интернета в качестве хобби). Последние отчуждены от интересов общества, государства и рядовых граждан и от ценностных и морально-нравственных ориентиров, настраиваемых на инновационные изменения для обретения страной технологического и экономического суверенитета. Человеческий капитал «выкрошивается» действиями и усилиями сомнительных в своих жизненных позициях блогеров и иных мотивантов, «живущих» в социальных и нейросетях. Однако, это не значит, что это является основанием для отказа от цифровых технологий и от расширения зоны информационного контроля за контентом воздействий и его влиянием на индивидуальное сознание «носителей» когнитивно-созидательных способностей, которые составляют нужный обществу человеческий капитал.

Чехарда в головах обманутых ангажированной пропагандой людей в связи массированным манипулированием «доброжелателями» России общественным сознанием, а также в связи с утратой понимания ценности профессиональных знаний у тех, кто управляет развитием бизнеса, экономикой отраслей и территорий, дестабилизирует хрупкое равновесие в действиях пассивного и активного звеньев предпринимательских и управленческих структур в отраслевых составляющих региональных экономик. Следует признать, что достижение кадрового суверенитета и интеллектуального суверенитета требует расширения круга профессиональных работников (личностей) во всех функционально-видовых звеньях экономики, а также усиления ориентации в развитии территорий на отечественные разработки и на собственную инвестиционную поддержку перспективных проектов. Финансирование инновационных проектов при 13% ставки ЦБ – это нонсенс, который нельзя объяснить никакими здравыми рассуждениями. Надо повышать долю долгосрочного народнохозяйственного планирования, а не кивать на рынок и на его способность регулировать «все и вся». Этого нет и не может быть обеспечено «невидимой рукой рынка» в важнейших составляющих экономического роста. Рынок хорош тогда, когда он регулирует продажу «пирожков» и ему подобных товаров на низших ступенях рыночного пространства. А значит говорить о конкурентоустойчивости региональных экономик и его субъектов при превалировании подобных понятий – преждевременно. Подмена понятий в ценностных, мотивационных, морально-нравственных, поведенческих составляющих характеристики личности (с верификацией их по лекалам западного образца) ведет при построении и реализации инновационных процессов к торможению позитивных трансформационных изменений. Движение российского общества в направлении от технологического суверенитета к технологическому лидерству – это тот вектор развития, который требует мобилизации инновационного потенциала человеческого ресурса в разнофункциональных областях предпринимательской деятельности бизнеса, власти и общества в части создания условий для устойчивого и безопасного развития регионов [41].

Рестрикции в инновационном выборе тех или иных решений не всегда можно объяснить здравым смыслом и рациональностью экономии ресурсов. Где же искать рациональность, когда продажа природных ресурсов без оглядки на будущее становится важнейшим источником получения доходов, а не продажа товаров (продуктов) с новой добавленной стоимостью в виде результата функционирования высокотехнологичных производств, требующих и новой ментальности у людей, и новых высокопрофессиональных кадров, и концентрации усилий на укрепление российских ценностных норм. Произошедшая отмена табуирования в поведенческих шагах индивидов и в морально-этической жизни новых поколений ведет в смене ценностных ориентиров и тиражированию «среднего человека» – удобного для манипулирования его реакциями и поведением во всем многообразии возникающих в обществе проблем, которые не должны выходить за пределы правового поля и расширять зону социальной неблагополучности. Человек становится таким, какой он есть, в зависимости от того, чем он руководствуется в духовно-нравственном аспекте, и что он «потребляет» в информационно-манипулятивном поле получаемых им сигналов. Крайне важным является то, что формирует нашу ментальность и нашу внутреннюю сущность.

Отказ от собственной национальной идентификации и утрата духовности может «расхолаживать» человека на бездеятельность и безразличие в отношении к происходящему, а повышение значимости российских ценностных догм наоборот будет способствовать наращиванию качества человеческого капитала и возможности его эффективного вовлечения в модернизационные и реструктуризационные преобразования на всех уровнях управления национальным хозяйством.

Основой концепции «управляемого хаоса», которой руководствуются западные политики для замены и слома культурно-смыслового кода наций и насаждения ложных ценностей под прикрытием красивых идей свободы, либерализма, демократии и толерантности [42], является возможность использования различных способов для воздействия на относительно устойчивую сложную систему (какой является российская социально-экономическая система) для перехода ее в критическое состояние неустойчивости (точку бифуркации) и для дальнейшего «втягивания» ее на новый уровень упорядоченности [43]. Именно такой упорядоченности, которая позволяет ослаблять внутренние силы системы в лице ее человеческого ресурса для торможения процессов масштабных инновационных преобразований во всех составляющих жизнедеятельности общества и недопущения ее выхода на суверенный технологический и экономический уровень. Россия должна идти по пути гармонизации диалога природы и человека [36], и должна при этом сохранять свое собственное идентификационное лицо, обращенное к интересам рядового человека. Это позволит субъектам национальной экономики укрепить их субъектность (авт. – применительно к субъекту хозяйствования она характеризует его способность выступать реальным субъектом действия и быть независимым от влияния внешнего неблагоприятного окружения) в той ее составляющей, которая связана с ростом качества производимых товаров и продуктов (а не с ростом доходов от их реализации лишь в угоду удовлетворения чисто коммерческих интересов тех или иных бенефициаров) [16], а также с повышением качества человеческого ресурса [44, c. 92] , вовлекаемого во все действия, связанные с совершенствованием цепочек создания стоимости для улучшения конкурентных позиций территориальных образований. Разновекторность масштабных манипуляционных воздействий на общественное сознание противодействует приращению субъектности у трудового ресурса, подверженного лавинообразным вбросам сигналов агрессивного и деморализующего характера, получаемых из различных источников информации, отражающих непрекращающуюся перманентную информационную войну прозападных прокси-агентов с Россией. В результате создается атмосфера «всеожиданческой» инерционности в деловой профессиональной сфере и в творческом самовыражении работников.

Такое понимание субъектности не должно идти в ущерб личностям, идентифицирующим себя через такие параметры как ценности, убеждения, права, нравственные принципы, социальная индивидуальность, поведенческая адекватность. Эти характеристики и свойства личности должны сохранять свою значимость при выборе рациональных решений участниками производственных и иных процессов по удовлетворению потребностей рядовых социумов, рассчитывающих на соблюдение и защиту их интересов (например, в части обеспечения экологической и иной безопасности). Экономоцентризм как мировоззренческая установка современного социума [45] не должен разрушать культурное, духовно-нравственное и гуманистически ориентированное мотивационно-поведенческое самовыражение личностей при построении ими межличностных и иных общественных отношений. Общество «потребления» [46] как навязанная элит-бенефициарами форма существования отношений между потребителями и «хозяевами» шаблонов «картинок» новой счастливой жизни сканирует и тиражирует не только форматы потребительских западных предпочтений, навязывая идеалы и прототипы мышления, но и отношение людей к происходящим событиям и явлениям жизни. Общество потребления диктует ценностные ориентиры, нравственные штампы (клише) [30] в поведении, в эмоциональных реакциях, в нравственно-этических откликах на разнообразные вызовы лидеров мнений (блогеров, инфлюенсеров, экспертов и иных субъектов).

Цифровизация как инструмент борьбы за конкурентоспособность бизнеса и за владение умами тысяч людей для обеспечения невидимого контроля за их поведением (в том числе маркетинговым) отчуждает бизнес, рядового человека (как потребителя и как работника) и общество в его основных воздействиях от непосредственного человеческого общения. В результате «размываются» морально-нравственные ценности и интеллектуально-мыслительные составляющие в действиях человека при построении им отношений с бизнес-структурами, органами власти, социальными структурами общества. Это происходит повсеместно, поскольку человек оказывается в зоне «невидимости» как нечто виртуальное и не субъективизированное в его физической оболочке. Нет необходимости думать, когда все определяется навязываемыми формами общения, инструкциями огромного множества приложений в среде интернет, процедурами нажатия «кнопки» при включении объектов искусственного интеллекта в процессы принятия решений, заранее запрограммированных под чьи-то конкретные интересы.

Искусственный интеллект столь важный элемент в производственно-технологических процессах в разных областях экономической деятельности (полезный в медицине, в различных отраслях реальной экономики, в сфере оказания услуг разной направленности для высвобождения человека от рутинных операций и действий и т.п.) [40], к сожалению, не может способствовать повышению устойчивости в эмоционально-психологической и нравственно-ценностной областях функционирования и развития человека. Он отражает обратную сторону видимого качества человеческого капитала, проецирует поведение людей (работников) на характер решаемых ими проблем социального и экономического характера в обществе, но уже осознанно откликающихся мотивационно и ценностно-нравственно на вызовы разной направленности, в том числе откликающихся поведенчески на своем профессионально-функциональном и личностно-эгоистическом уровне.

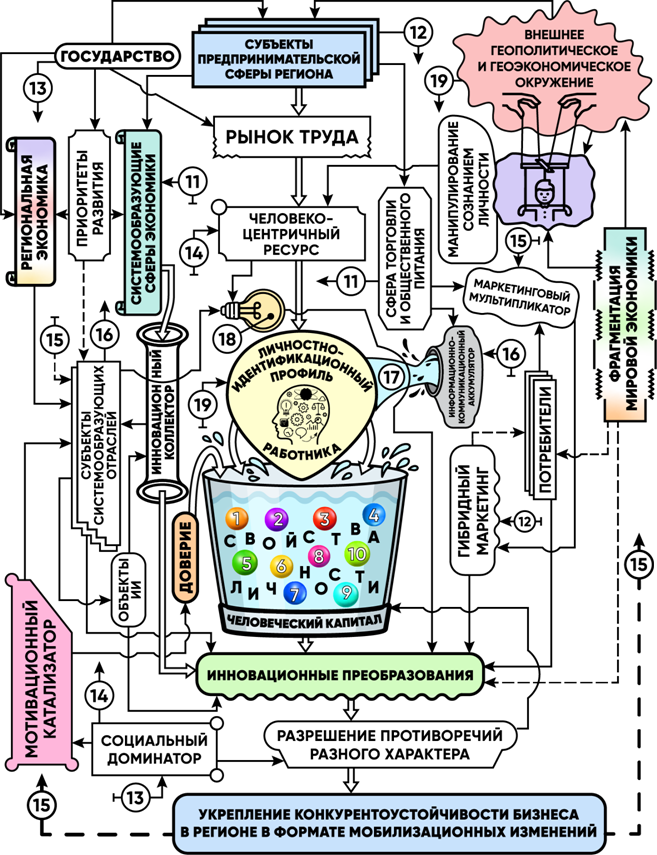

Нами разработана модель управления человеческим капиталом в регионе в условиях мобилизационного формата изменений с учетом влияния инновационного фактора (рисунок 1). В такую модель могут быть включены и вовлечены в активное рыночное функционирование различные источники воздействия на субъектов предпринимательской сферы: от маркетингово-эмоциональных локаторов [47] как инструментов управления мнениями и реакциями потребителей и иных участников рынка на задаваемые векторы их ответных реакций, интегрирующих усилия мотивированных в сотрудничестве партнеров, до манипуляционно-адресных ретрансляторов сигналов, включаемых внешними и внутренними агентами и прокси-агентами разных коммуникационных полей разнонаправленной идеологической и социально-экономической ориентации. Речь идет о субъектах внешнего геополитического и геоэкономического окружения, настраивающих свою деятельность на манипулирование общественным и личным сознанием людей в нужном им русле представлений и понятий.

Рисунок 1 – Модель управления человеческим капиталом в регионе в условиях мобилизационного формата изменений с учетом влияния инновационного

фактора

Обозначения: 1– воля; 2 – эмоции; 3 – энергия; 4 – способности; 5 – мотивация; 6 – характер; 7 – нравственные и моральные качества; 8 – социальные ориентиры; 9 – внутренние установки; 10 – поведение; 11 – сигналы инициирования деловой активности; 12 – управляющие сигналы на формирование маркетингового инструментария; 13 – регулирующие воздействия государства; 14 – воздействия социального доминатора на самовыражение человекоцентричного ресурса; 15 – сигналы обратной связи; 16 – расширение информационной базы данных по различным субъектам предпринимательства; 17 – нерегулируемый информационных поток; 18 – маркетингово-поведенческий адаптер; 19 – модуляционные воздействия из различных источников информационных сигналов (внешних и внутренних); ИИ – искусственный интеллект

Источник: разработано авторами

Информационно-коммуникационный аккумулятор, синтезирующий информацию для различных сообществ социумов по обеспечивающим жизненное пространство сферам (торговля, общественное питание, обслуживание разных потребностей материального и нематериального характера), с одной стороны, влияет на личностно-идентификационный профиль работника, а с другой – определяет интерес субъектов системообразующих сфер экономики на формирование новаций, способных стать объектами инвестиционных процессов в преобразовательных циклах модернизационного, реструктуризационного характера и интеллектообеспечивающего сопровождения. Фрагментация мировой экономики находит свое отображение не только в манипуляционных процессах адресного посыла, но и в маркетингово-инструментарной перенастройке воздействий бизнеса на потребителей и иных участников рынка. Тем самым укрепляется и расширяется метасистемность [48] региональных экономик и используемых ими инструментов гибридного маркетинга в процессах инновационных изменений.

Гибридный маркетинг [49] на новой интеллектуально-цифровой платформе [52] выступает синтезатором воздействий различных инструментов управления изменениями в направлении опережающего технологического совершенствования системообразующих секторов экономики по вызовам и откликам сопряженных с ними жизнеобеспечивающих сфер рынка деятельности в интересах потребительского сектора рынка, но в пределах ресурсных возможностей бизнеса и задаваемых обществом социальных ориентиров по наращиванию социального блага во всех территориальных образованиях.

Человеческий капитал в этой модели является ядром в системе управляющих и регулирующих воздействий разных субъектов предпринимательской сферы региона, которое чувствительно к качеству человеческого ресурса, его наполняющего и формирующего. Интегрируя сигналы государства, общества, бизнеса и социумов в процессах их интерференции, рисуется вполне верифицируемая устойчивая картина происходящего в обществе, в которую внесение изменений (или оверпейнта; авт.– англ. оver – «поверх, выше» и paint – «рисовать») в нужном направлении инновационных преобразований следует проводить в ходе перенастройки мотивационного катализатора на опережающий технологический скачок в системообразующем блоке национальной экономики. При этом личностный идентификатор [50] является отправной точкой для выбора тех инструментов воздействия на различных участников формируемых коммуникационных полей, которые необходимо вовлекать для достижения желаемого синергетического мультипликативного эффекта в инновационных технико-технологических и организационно-управленческих преобразованиях в бизнесе и в реинжиниринговой интеллектуализации бизнес-процессов.

Разрешать накопившиеся противоречия внутри социально-экономической системы, в ее территориальных образованиях и в бизнес-звеньях следует синхронно с перенастройкой мотивационного доминатора на реализацию инновационной способности человекоцентричного ресурса в интересах интеллектуально намечаемых властью приоритетно ориентированных преобразований в направлении технологизации отечественного бизнеса. Реализация внутреннего потенциала, имеющегося и создаваемого в обществе всеми возможными усилиями и способами в форме человеческого капитала, становится тем рычагом, который способен удерживать конкурентное состояние хозяйствующих субъектов на нужном обществу и государству уровне даже в условиях ограничений разного происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наращивание человеческого капитала как мейнстрима в осуществлении преобразований разной направленности в развивающихся территориально-хозяйственных образованиях может осуществляться эффективно только тогда, когда реализация институциональных, структурно-модернизационных, инновационно-компонентных, структурно-ролевых, корпоративно-партнерских, маркетингово-коммуникационных и иных изменений сопровождается повышением роли и значимости человекоцентричного ресурса, имеющегося во всех функционально-отраслевых звеньях региональных экономик, потенциал которого (в виде энергии, когнитивно-созидательной способности, мотивационно-поведенческого «побудителя», нравственно-этического мотиватора и т.п.) может быть аккумулирован властью, бизнесом и обществом для решения задач экономического роста и укрепления конкурентоустойчивости региональных экономик посредством их действий, укрепляющих доверие к ним как гарантам защиты интересов рядового человека.

2. Предложена модель управления конкурентоустойчивостью бизнеса в регионе в формате мобилизационных изменений посредством управления человеческим капиталом, вовлекаемым в инновационные преобразования разного характера (интеллектуально-цифровой, технико-технологической, производственно-модернизационной, структурно-институциональной, маркетингово-продуктовой, инвестиционно-программной направленности) в интересах укрепления социального доминатора в ходе разрешения противоречий разного характера и фокусирования усилий власти и общества на развитие личностей во всем диапазоне их идентификационных свойств и качеств.

References:

Allison Graham T. Could the US and Russia Wind up at War?The Boston Globe, sec. Op-Ed Page (25 April 1999): C7. Retrieved October 31, 2023, from https://web.archive.org/web/20021231060404

Benartzi S., Beshears J., Milkman K. L., Sunstein C. R., Thaler R. H., Shankar M., Tuck-er-Ray W., Congdon W. J., Galing S. (2017). Should Governments Invest More in Nudging? Psychologi-cal Science. (28 (8)). 1041-1055.

Bodriyyar Zh. (2015). Simulyakry i simulyatsii [Simulacra and simulations] (in Russian).

Drobot E.V. (2022). Novyy mirovoy ekonomicheskiy poryadok v postpandemicheskiy period: sopernichestvo mezhdu Kitaem i SShA [The new world economic order in the post-pandemic period: China versus the United States]. Journal of international economic affairs. 12 (1). 51-68. (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.1.113818.

Drobot E.V., Makarov I.N., Pochepaev I.A. (2021). Kak kompanii mogut ispolzovat chelo-vecheskie resursy dlya dostizheniya tseley ustoychivogo razvitiya [How companies can use human resources to achieve sustainable development goals]. Leadership and management. (1). 85-108. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Ryazantseva E.A., Filonenko N.Yu., Krylova A.D. (2019). Chelovecheskiy kapital i resurs doveriya v kontekste grupp i individov [Human capital and trust resource in the context of groups and individuals]. Leadership and Management. 6 (2). 61-72. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40845.

Glazev S.Yu., Kharitonov V.V. (2009). Nanotekhnologii kak klyuchevoy faktor novogo tekhnologicheskogo uklada v ekonomike [Nanotechnology as a key factor of the new technological order in the economy] (in Russian).

Gubin V.A., Khandamova E.F., Schepakin M.B. (2021). Resursnyy deflektor kak drayver eko-nomicheskogo rosta v proizvodstvennoy sfere pishchevoy promyshlennosti [Resource deflector as a driver of economic growth in the production sphere of the food industry]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. 108-116. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.2-3.26.

Ilyin V.I. (2005). Obshchestvo potrebleniya: teoreticheskaya model i rossiyskaya realnost [Consumer Society: Theoretical Model and Russian Reality]. Mir Rossii. (2). 3-40. (in Russian).

Khandamova E.F., Schepakin M.B., Bzhennikova D.G., Pisarevskiy V.M. (2021). Imidzh rynochnogo subekta kak instrument voploshcheniya ego marketingovo-povedencheskogo i sotsialno-nravstvennogo obraza [The image of a market entity as a tool for implementing its marketing-behavioral and social-moral image]. Creative Economy. 15 (1). 151-168. (in Russian). doi: 10.18334/ce.15.1.111512.

Khodzhson Dzh. (2003). Ekonomicheskaya teoriya i instituty: Manifest sovremennoy institu-tsionalnoy ekonomicheskoy teorii [Economic Theory and Institutions: Manifesto of Modern Institutional Economic Theory] (in Russian).

Kirdina-Chendler S.G. (2021). Sistemnaya paradigma i perspektivy «institutsionalnogo sinteza» v ekonomike [The system paradigm and the prospects for “institutional synthesis” in economic theory]. Economics of Contemporary Russia. (3(94)). 17-32. (in Russian).

Kleyner G.B. (2008). Akad. narodnogo khoz-va pri Pravitelstve RF, Tsentralnyy ekonomiko-mat. in-t RAN [Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation, Central Economic Maths Institute of RAS] (in Russian).

Kornai Ya. (2002). Sistemnaya paradigma [The system paradigm]. Voprosy Ekonomiki. (4). 4-22. (in Russian).

Kotlyarov I. V. (2022). Kulturnyy kod: k novoy sisteme tsennostey (sotsialno-filosofskie trendy) [Cultural code: towards a new system of values (socio-philosophical trends)]. Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kulturologiya. (3). (in Russian).

Mankovskaya N. B. (2000). Estetika postmodernizma [Aesthetics of postmodernism] (in Russian).

Manokhina N.V. (2014). Metasistema kak obekt institutsionalnogo analiza [The meta-system as the object of institutional analysis]. Vestnik Mezhdunarodnogo instituta ekonomiki i prava. (1(14)). 7-16. (in Russian).

Mikhail Shchepakin, Eva Khandamova, Juliana Bzhennikova, Olga Tolmacheva, Yuriy Bazhenov (2018). The Impact of Supply Chain Management on Marketing Frontiers in Competitive Business Building International Journal of Supply Chain Management. (5). 865-876.

Petrov P.A. (2017). Teoreticheskie osnovaniya kontseptsii «upravlyaemogo khaosa» v sotsial-noy filosofii [Theoretical foundations of the concept of operated chaos in social philosophy]. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences. (4). 77-87. (in Russian). doi: 10.18721/JHSS.8408.

Richard Taler (2017). Novaya povedencheskaya ekonomika. Pochemu lyudi narushayut pravila traditsionnoy ekonomiki i kak na etom zarabotat [The new behavioral economy. Why do people violate the rules of the traditional economy and how to make money on it?] (in Russian).

Schepakin M. B., Mashtakov A. I. (2010). Chelovecheskiy resurs − klyuchevoe zveno ustoychivogo razvitiya ekonomiki regiona [Human resource is a key link in the sustainable development of the region's economy]. Issues of economic structuring (voprosy strukturizatsii ekonomiki). (2). 530-534. (in Russian).

Schepakin M.B. (2000). Innovatsionnost i effektivnost potrebleniya v usloviyakh rynka [Innovation and efficiency of consumption in market conditions]. Izvestiya vysshikh uchebnyh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Seriya «Obschestvennye nauki». (2). 81-86. (in Russian).

Schepakin M.B. (2019). Upravlenie antikrizisnym marketingovym povedeniem subekta v usloviyakh vybora im sotsialnogo vektora razvitiya [Management of anti-crisis marketing behavior of a subject in the conditions of his choice of a social vector of development]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstven-nogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. (2). 101-120. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2019-2-101-120.

Schepakin M.B. (2020). Organizatsionno-ekonomicheskie i marketingovye instrumenty povysheniya effek-tivnosti kommunikatsionnogo vzaimodeystviya subektov predprinimatelstva [Organizational, economic and marketing tools for improving the effectiveness of communication interaction of business entities] (in Russian).

Schepakin M.B. (2021). Antikrizisnyy adapter kak instrument upravleniya konkurentnym polozheniem biznesa na nestabilnom rynke [Anti-crisis adapter as a tool for managing the competitive position of business in an unstable market]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (8). 1945-1966. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.8.112801.

Schepakin M.B. (2021). Gibridnyy marketing kak instrument razvivayushchegosya digital-prostranstva [Hybrid marketing as a tool of the developing digital space]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (11). 2513-2536. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.11.113796.

Schepakin M.B. (2021). Marketingovo-emotsionalnyy lokator brenda – konstruktor innovatsionnyh modernizatsionnyh preobrazovaniy v proizvodstvennoy sfere [Marketing-emotional brand locator - designer of innovative modernization transformations in the production sector]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (1). 107-112. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.1.25.

Schepakin M.B. (2021). Restrukturizatsionnyy «zontik» kak instrument upravleniya innovatsionnymi izmeneniyami v moderniziruemoy ekonomike [Restructuring]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (1). 27-50. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.1.111507.

Schepakin M.B. (2021). Vnutrenniy marketing kak instrument upravleniya konkurentosposobnostyu biznesa [Internal marketing as a business competitiveness management tool]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (12). 2671-2694. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.12.113911.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B. (2023). Mozaichnyy emotsionalno-povedencheskiy dublikator v adaptatsionnom upravlenii razvitiem biznesa v ego mobilizatsionnom formate [Mosaic emotional-behavioral duplicator in adaptive management of business development in mobilization format]. Leadership and Management. 10 (2). 367-388. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.2.117663.

Schepakin M.B. (2023). Upravlenie imidzhem biznes-subektov posredstvom kompensatsionnogo marketinga v innovatsionnom formate izmeneniy [Image management of business units through compensation marketing in an innovative change format]. Leadership and Management. 10 (3). 929-956. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.3.118730.

Schepakin M.B. (2023). Upravlenie konkurentoustoychivostyu biznesa posredstvom innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Managing business competitiveness through innovative transformation in a mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (3). 601-628. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.3.117301.

Schepakin M.B. (2024). Tenevoy sublimator povedencheskogo dominatora v transformiruyushchemsya innovatsionnom prostranstve [Shadow sublimator of the behavioral dominator in the transforming innovation space]. Shadow Economy. 8 (1). (in Russian). doi: 10.18334/tek.8.1.118899.

Schepakin M.B., Avdeeva R.A., Latynin E.S. (2016). Razvitie marketingovoy seti khozyayst-vuyushchim subektom v nestabilnoy ekonomike [Evolution of a marketing network economic entity in unstable economy]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10-1). 473-480. (in Russian).

Schepakin M.B., Erok A.D., Kuznetsova O.A. (2016). Sinkhronizatsiya marketingovogo povede-niya subektov pri postroenii modeley ekonomicheskogo rosta biznesa [Synchronization of subjects' market behavior when building a model of business economic growth]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12-2). 743-758. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G. (2023). Chelovekotsentrichnyy resurs ‒ drayver innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Human-centered resource as the driver of innovative changes in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). 381-404. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117496.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ivakh A.V., Fedin S.V. (2017). Upravlenie konkurentnoy pozitsiey predpriyatiya na osnove povysheniya doveriya k biznesu [Enterprise competitive position management on the basis of boosting confidence to business]. Vestnik of Astrakhan State Technical University. (2). 7-21. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2017-2-7-21.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ksenzova G.V. (2023). Iskusstvennyy intellekt v zerkale innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Artificial intelligence in the mirror of innovative change in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (2). 749-770. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.2.117539.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Zhamankulova D.S. (2022). Lichnost kak mishen v manipulyatsionnyh deystviyakh biznesa v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Personality as a target of business manipulation amidst digitalization]. Leadership and Management. 9 (2). 323-342. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114581.

Schepakin M.B., Mashtakov A.I. (2010). Aktivizatsiya trudovogo potentsiala kak uslovie us-toychivogo i bezopasnogo razvitiya regiona [Activation of labor potential as a condition for sustainable and safe development of the region]. Ekonomika razvitiya regiona: problemy, pois-ki, perspektivy (Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii). (11). 204-214. (in Russian).

Schepakin M.B., Pakhiev R.A. (2023). Chelovecheskiy kapital v implementatsii innovatsionnogo vektora razvitiya kak klyuchevoy faktor obespecheniya konkurentoustoychivosti regionalnoy ekonomiki [Human capital in the implementation of the innovative development vector as a key factor in ensuring the regional economy competitiveness]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (11). (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.11.119561.

Semernik S.Z. (2014). Ekonomotsentrizm kak dominiruyushchaya mirovozzrencheskaya ustanovka sovremennogo sotsiuma [Economocentrism as a dominant world outlook pattern of modern society]. The Service Plus Scientific Journal. (8(3)). 81-88. (in Russian).

Shipova A.V. (2007). Manipulirovanie soznaniem i ego spetsifika v sovremennom obshchestve [Manipulation of consciousness and its specifics in modern society] (in Russian).

Smirnov E.N. (2020). Globalnye tsifrovye platformy kak faktor transformatsii mirovyh rynkov [Global digital platforms as a factor of global markets transformation]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 13-24. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100699.

Soluyanov V.S. (2021). Kontseptsiya mnogopolyarnosti: mnogoobrazie podkhodov i interpretatsiy [The concept of multipolarity: diversity of approaches and interpretations]. Bulletin of Peoples\' Friendship University of Russia. «Political Sciences». (3). 424–445. (in Russian). doi: 10.22363/2313-1438-2021-23-3-424-445.

Zueva A.I. (2021). Balans interesov iskusstvennogo intellekta i chelovecheskogo kapitala v tsifrovoy ekonomike: vyzovy i ugrozy dlya ustoychivogo razvitiya biznesa i ekonomiki [Balance of interests of artificial intelligence and human capital in the digital economy: challenges and threats for sustainable business and economic development]. Economics and society: contemporary models of development. 11 (1). 71-86. (in Russian). doi: 10.18334/ecsoc.11.1.111734.

hlomo Benartzi, John Beshears, Kathe-rine L. Milkman, Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler, Maya Shankar, Will Tucker-Ray, William J. Congdon, Steven Galing (2017). Should Governments Invest More in Nudging? Psychological Science. (28(8)). 1041-1055. doi: 10.1177/0956797617702501.

Страница обновлена: 30.04.2025 в 08:58:17