Формирование диагностической карты научно-образовательного пространства региона: опыт Санкт-Петербурга

Булетова Н.Е.1,2![]() , Скачкова С.А.2

, Скачкова С.А.2![]()

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ,

2 Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, ,

Скачать PDF | Загрузок: 24

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 3 (Июль-сентябрь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83019575

Аннотация:

Системный подход к оценке и определению результатов и потенциала научно-образовательного пространства определяется востребованностью таких данных в условиях развития экономики знаний и акценте на достижении конкурентных преимуществ территории за счет формирования и реализации интеллектуального потенциала населения, доступной научно-технологической инфраструктуры создаваемой национальной инновационной системы и приоритетов экономического развития и независимости, лидерства в разных отраслях экономики.

Реализация задачи измерения, оценки и получения данных для принятия эффективных решений в сфере развития научно-образовательного потенциала территории, его влияния на инновационно-инвестиционную деятельность и результаты инновационного развития экономики территории была осуществлена через построение алгоритма формирования диагностической карты научно-образовательного пространства.

Полученные авторами результаты исследования представляют практический интерес для включения построенной диагностической карты в деятельность как органов исполнительной власти, обеспечивающих разработку и реализацию государственной инновационной и инвестиционной политики на уровне региона, так и других участников научно-образовательного пространства региона, заинтересованных в результатах такой диагностики в рамках непрерывного мониторинга по подобранной системе критериев, индикаторов и целевых показателей оценки.

Ключевые слова: научно-образовательный потенциал, инновационно-инвестиционная деятельность, инновационное развитие экономики, индикаторы оценки

JEL-классификация: O30, O31, O32, E22, E20

Введение

Непрерывный мониторинг и формирование актуальной базы данных для оценки состояния и управления развитием научно-образовательного пространства территории и его влияния на инновационно-инвестиционную деятельность и инновационное развитие экономики – все это обязательные условия для эффективного принятия решений на уровне исполнительной власти, корпоративной политики и взаимодействия государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества.

В работах российских авторов можно встретить результаты исследования инновационной деятельности и реализации потенциала в экономической, интеллектуальной сферах отдельных территорий (примеры работ Бабич С.Г. и Ушаниной А.О. [1], Земцова С.П. и соавторов [3], Шалаевой Л. В [7]), а также вопросов разработки и применения методических подходов к оценке инновационных систем (исследования Куприянова С.В и соавторов [4], монография под ред. Г.Н. Прозументовой, Л.В. Весниной [2] и др.). В зарубежных работах встречаются исследования по определению инновационных экосистем и научно-образовательного потенциала территории (статьи Караяннис, Э.Г. и Кэмпбелл, Д.Ф.Дж. [8]), по применению методов мониторинга инноваций (работа Фагерберг, Й. и Срхолец, М. [9]). Отдельно можно отметить исследования по определению роли университетов в современных инновационных экосистемах (пример работы Герреро М., Урбано Д. и Файоль А. [10]) и цифровой трансформации научно-исследовательского пространства (статья Юу Ю., Боланд Р.Дж. и Лютинен К. [11]).

Цель исследования состоит в определении содержания и условия формирования диагностической карты научно-образовательного пространства региона с учетом длинного цикла жизненного пути новаций и результатов интеллектуальной деятельности, формируемых в научно-исследовательской среде с учетом востребованности на рынке и доступности технологии создания инноваций.

Научная новизна работы состоит в разработке оригинального подхода к проведению диагностики достигнутого состояния трех направлений инновационной составляющей территории – научно-инновационного пространства с результатами его трансформации, инновационно-инвестиционной деятельности агентов региональной экономической системы и инновационного развития региональной экономики с учетом типовых показателей оценки, используемых в международной практике статистического учета.

Гипотеза, сформулированная авторами, заключается в утверждении, что для реализации управляемого процесса трансформации и учета положительных и отрицательных тенденций в научно-инновационном пространстве региона и оценки его влиянии на инновационно-инвестиционную деятельность и инновационное развитие региональной экономики необходимо внедрение системы постоянного мониторинга процессов и результатов их реализации в этой сфере, основанного на предлагаемом авторами алгоритме диагностики по следующим основным направлениям формирования и воспроизводства научно-образовательного потенциала региона: гуманитарные и общественные науки, экология и природопользование, химия и новые материалы, медицина и биология, транспортная отрасль региона, туризм. Сквозным направлением, определяющим общий тренд в современном инновационном пространстве, выделим информационную безопасность в научной сфере.

Методология исследования включает применение типовых методов сравнительного анализа, индикативного метода и системного подхода к включению отобранных критериев и целевых показателей в структуру содержания диагностической карты научно-инновационного пространства. Интеграция социально-экономических, инновационных, научных, отраслевых направлений оценки позволила сформировать единый каркас системы научного мониторинга в целях повышения эффективности стратегического планирования и управления территорией.

Теоретические основы формирования диагностической карты

Несмотря на наличие разных направлений формирования и воспроизводства научно-образовательного потенциала территории, для построения диагностической карты требуется разработать алгоритм диагностики по единой структуре, которая гибко адаптируется под особенности каждого направления оценки. Это позволит системно оценивать научно-инновационное пространство региона и результаты его трансформации, выявлять узкие места и формировать стратегию развития на основе полученных результатов оценки. Для того, чтобы набор критериев, индикаторов и целевых показателей, закладываемых в основу диагностики, был достижимым по всем этапам реализации алгоритма оценочных действий, необходимо определить доступные базы данных по показателям инновационного развития региональной экономики с учетом всех запланированных направлений.

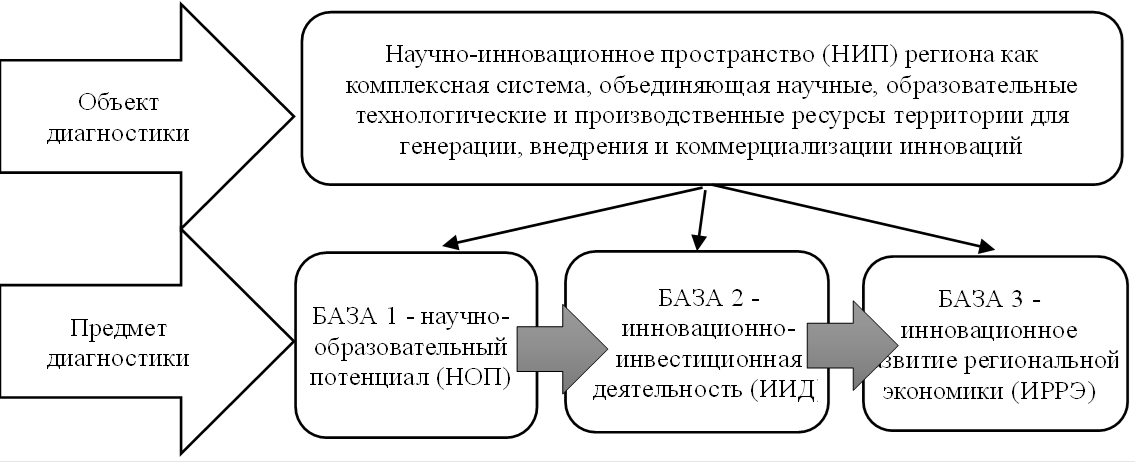

Диагностическая карта представляет собой ядро и форму системы научного мониторинга трансформации научно-инновационного пространства (НИП), логика формирования диагностической карты определяется корреляцией между тремя «базами» оценки:

- научно-образовательный потенциал (НОП) и процессы его формирования и воспроизводства;

- инновационно-инвестиционная деятельность (ИИД) участников экономической деятельности;

- инновационное развитие российской экономики (ИРРЭ) на уровне региона.

На рис. 1 визуализированы характеристики объекта и предмета диагностики, закладываемые в основу алгоритма формирования диагностической карты и ее содержательного ядра.

Рисунок 1. Объект и предмет диагностики научно-образовательного пространства региона

Источник: составлено авторами.

Дополняя теоретическую базы диагностической карты, представим характеристику основных терминов:

- научно-образовательный потенциал (НОП) территории – как совокупность интеллектуальных, материально-технических и институциональных ресурсов региона, обеспечивающих генерацию знаний, подготовку кадров и внедрение инноваций при наличии необходимых технологий, инструментов и механизмов для таких действий. Он отражает способность территории развивать науку, образование и технологии для решения социально-экономических задач, повышения конкурентоспособности и устойчивого развития.

Рисунок 2. Основные компоненты научно-образовательного потенциала территории

Источник: составлено авторами.

При оценке научно-образовательного потенциала территории необходимо различать два процесса:

1) формирования НОП территории – как стратегический процесс создания и развития интеллектуальных, инфраструктурных и институциональных ресурсов региона, направленный на обеспечение конкурентоспособности, инновационного роста и устойчивого социально-экономического развития. Закладывается фундамент для перехода региона к экономике знаний. Для этого необходимо:

- осуществлять стратегическое планирование достижения приоритетных направлений и конкурентных преимуществ региона, разработать «дорожную карту» по их достижению;

- создание (или восстановление) необходимой инфраструктуры для реализации научно-образовательных проектов, инициатив, исследования;

- создание условий для развития человеческого потенциала;

- обеспечение условий для привлечения необходимых объемов финансовых средств, включая частные и бюджетные инвестиции.

2) воспроизводство НОП территории – это процесс непрерывного обновления и развития, приращения интеллектуальных, материальных и институциональных ресурсов региона, направленный на сохранение конкурентоспособности, подготовку квалифицированных кадров и эффективную генерацию инноваций, создание экосистемы, где знания, технологии и кадры циклически обновляются и окупаются. Также актуальна адаптация к новым вызовам внешней среды (западные санкции, результаты НИОКР в других странах и т.п.).

Под инновационно-инвестиционной деятельностью (ИИД) будем понимать системную, непрерывную и эффективную по результатам интеграцию финансовых вложений и инновационных процессов в экономике региона, когда формируются условия для притяжения инвестиций, поддержки инноваций и управления этими процессами с максимальной отдачей для государства и других участников.

Инновационное развитие региональной экономики (ИРРЭ) подразумевает наличие процессов системного внедрения научных знаний, решений, результатов в хозяйственную деятельность каждого предприятия и отраслей экономики территории, способствующих инновационному росту, эффективному ресурсному планированию, росту конкурентоспособности территории на рынках ресурсов и товаров, услуг, а также качеству и безопасности жизни населения.

Методические основы построения диагностической карты научно-образовательного пространства

Для обеспечения жизнеспособности и результативности диагностической карты необходимо в методических основах учесть фактор доступа к базам данных. Данное условие привело к необходимости начинать оценку с формирования базы данных по результатам инновационного развития региональной экономики (база 3).

Для каждого направления оценки определяются доступные для экспертной оценки сборники Росстата, официальные материалы органов исполнительной власти, ведомственно связанные с каждым направлением. Полученные результаты существенно повлияют на важный этап формирования диагностической карты – подбор критериев диагностики, соответствующих им индикаторов и целевых показателей. В таблице 1 представлена общая характеристика состава критериев оценки, индикаторов и целевых показателей для дальнейшей диагностики. Такие системы формируются для каждого направления оценки (гуманитарные и общественные науки, экология и природопользование, химия и новые материалы, медицина и биология, транспортная отрасль региона, туризм). На целевые показатели оказывает влияние содержание государственных документов стратегического планирования – от национальных целей до конкретных показателей государственных программ и проектов региона.

Таблица 1. Система критериев, индикаторов и целевых показателей диагностической карты научно-инновационного пространства региона

|

БАЗА 1 - научно-образовательный потенциал (НОП)

|

БАЗА 2 - инновационно-инвестиционная деятельность (ИИД)

|

БАЗА 3 - инновационное развитие региональной экономики (ИРРЭ)

| |

|

Формирование НОП

|

Воспроизводство НОП

| ||

|

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ – признаки, по которым проводится оценка

состояния (результатов) – ЧТО ИЗМЕРЯЕМ?

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ – конкретные метрики – КАК ИЗМЕРЯЕМ?

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ - плановые значения индикаторов - К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ?

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

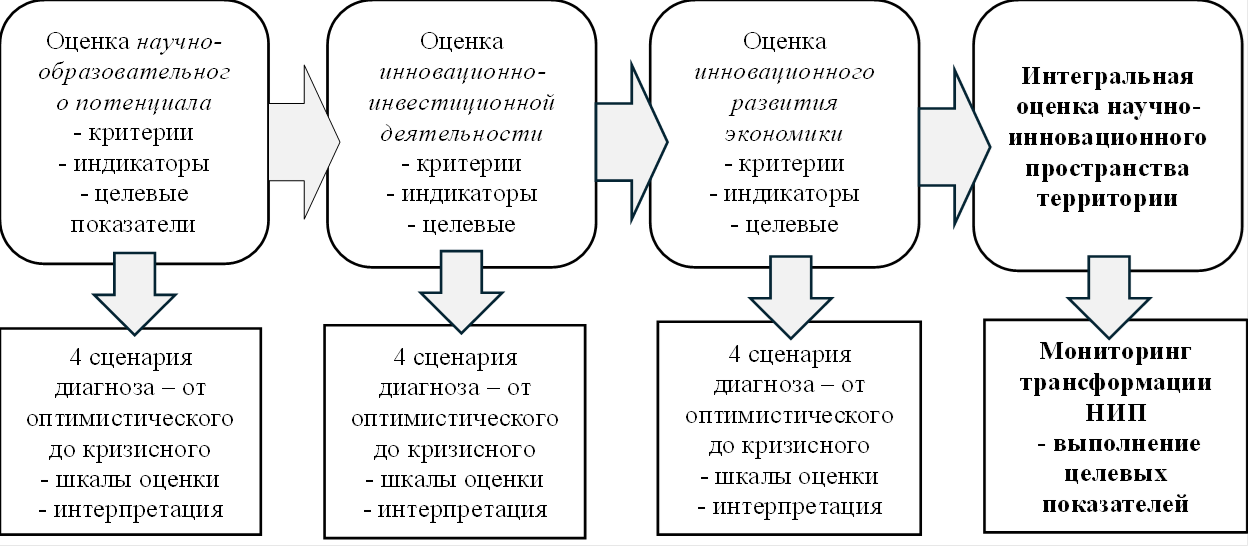

На рис.3 представлен базовый алгоритм формирования диагностической карты научно-образовательного пространства на примере Санкт-Петербурга в соответствии с планом исследования по государственному заданию. [1]

Рисунок 3. Основные этапы алгоритма формирования диагностической карты научно-образовательного пространства региона

Источник: составлено авторами.

Внутри этих оценок авторами предусмотрено:

- детализация критериев оценки по всем трем базам, составляющим основу диагностической карты (научно-образовательного потенциала, инновационно-инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики региона) с учетом корреляции между ними;

- детализация индикаторов оценки с учетом: их корреляции между базами; фактора времени, необходимого для формирования условий для достижения целевых показателей.

Также важным шагом в формировании диагностической карты можно считать определение диапазона значений (шкалу) критериев для интерпретации результатов оценки по указанным сценариям (табл.2).

Таблица 2. Распределение значений критериев по шкалам оценки

|

Сценарии

диагноза НИП:

|

Критерии

и результаты оценки (шкала)

| |||

|

Научно-образовательный

потенциал (НОП)

|

Инновационно-инвестиционная

деятельность (ИИД)

|

Инновационное

развитие российской экономики (ИРРЭ)

| ||

|

Оптимистичный – успешно развивающееся

|

|

|

| |

|

Пессимистичный – слабо развивающееся

|

|

|

| |

|

Средний – по шкале от мин до максимума

|

|

|

| |

|

Кризисный – не развивающийся и деградирующий

|

|

|

| |

При этом целевые показатели можно рассматривать как верхнюю границу шкалы оценки с точки зрения лучшего в достижении значения критерия оценки.

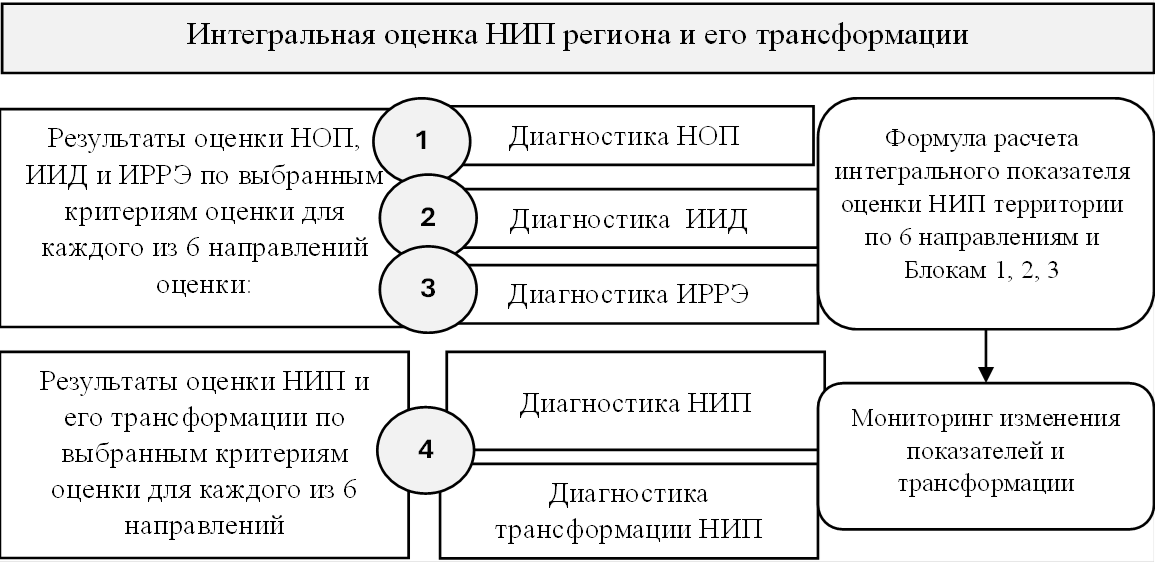

Интегральная оценка научно-инновационного пространства территории

Так как одной из целей построения диагностической карты является измерение результатов трансформации научно-инновационного пространства (НИП) региона, это должно быть учтено в методологии диагностики объекта оценки.

Под трансформацией НИП региона будем понимать процесс структурных и функциональных изменений в системе взаимодействия науки, образования, бизнеса и государства, направленный на адаптацию к глобальным вызовам, цифровизацию, повышение конкурентоспособности региона и формирование устойчивой инновационной экосистемы. Это подразумевает, в том числе, перестройку институциональных связей, обновление инфраструктуры, внедрение новых цифровых платформ и изменение нормативной базы для ускоренного развития наукоемких отраслей.

К современным трендам таких изменений, требующих стимулирования, формирования, обеспечения, можно отнести:

- активную цифровую интеграцию цифровых технологий в исследовательские процессы, в управление инновациями, в их производство;

- расширяющуюся гибридизацию взаимодействия университетов, научных центов и бизнес-структур, государственно-частного партнерства в сфере НИОКР;

- глокализацию на уровне региона, когда уникально сочетаются глобальные тренды в устойчивом развитии, цифровизации, финансовом рынке, и локальные потребности и возможности отдельной территории с учетом ресурсной обеспеченности, отраслевой специализации;

- устойчивое технологическое развитие, когда внедряемые цифровые технологии обладают признаками экологической ответственности и безопасности на всех стадиях своего жизненного цикла – от производства до утилизации.

Главной задачей научного мониторинга трансформации научно-инновационного пространства региона является оценка уровня достижения целевых показателей по каждому анализируемому направлению развития. На рис.4 представлен общий алгоритм интегральной оценки НИП региона и его трансформации.

Рисунок 4. Алгоритм интегральной оценки научно-инновационного пространства (НИП) региона

Источник: составлено авторами.

Расчетная база диагностической карты включает:

1) Для каждого направления оценки (по формуле средней арифметической простой осуществляется) расчет сводного индекса по критериям оценки НОП, ИИД, ИРРЭ и НИП региона (IНИП i):

![]()

где

![]() (1) –

сводный индекс по критериям оценки НОП региона;

(1) –

сводный индекс по критериям оценки НОП региона;

![]() (2)

–

сводный индекс по критериям оценки ИИД региона;

(2)

–

сводный индекс по критериям оценки ИИД региона;

![]() (3)

–

сводный индекс по критериям оценки ИРРЭ региона;

(3)

–

сводный индекс по критериям оценки ИРРЭ региона;

![]() (4)

–

сводный индекс по критериям оценки НИП региона.

(4)

–

сводный индекс по критериям оценки НИП региона.

Значения весов распределяются с учетом вклада каждой составляющей оценки НИП (способом бета-распределения).

Для демонстрации расчета составных

сводного индекса представим пример ![]() –

сводный индекс по критериям оценки НОП региона для гуманитарных и общественных

наук (одного из направлений формирования диагностической карты):

–

сводный индекс по критериям оценки НОП региона для гуманитарных и общественных

наук (одного из направлений формирования диагностической карты):

Таблица 3. Шаблон расчета составных

сводного индекса ![]() на примере

на примере ![]() для гуманитарных и

общественных наук на примере Санкт-Петербурга

для гуманитарных и

общественных наук на примере Санкт-Петербурга

|

Критерии

оценки

|

Индикаторы

оценки

|

Значения

индикаторов в динамике

|

iотч/баз

|

| |

|

Базисный

период

|

Отчетный

период

| ||||

|

1. Научно-технологическая инфраструктура региона

|

1.1. Количество объектов

научно-технологической инфраструктуры

1.2. Количество университетских лабораторий мирового уровня |

116

2 |

123

3 |

Для

каждого индикатора:

|

|

|

2.

Объем финансирования в % от ВРП

|

2.1. Доля бюджетного

финансирования НИОКР в % от ВРП регионе

2.2. Доля частных инвестиций в НИОКР региона от общего объема финансирования |

4,0% 3,5% |

5,2% 5% | ||

|

3. Кадровое обеспечение

|

3.1.

Количество научных кадров (исследователи)

3.2. Количество докторов и кандидатов наук |

36

046 чел.

2206 доктора наук 6869 кандидаты наук |

37 444

чел.

2155 доктора наук 6700 кандидаты наук | ||

В

результате расчета индивидуальных индексов по примеру из таблицы 3 можно

получить следующий результат расчета ![]() для

гуманитарных и общественных наук:

для

гуманитарных и общественных наук:

![]() =1,183

=1,183

2) Сводный интегральный показатель определяется также через усреднение полученных значений IНИП всех направлений диагностики:

![]()

3) Оценка трансформации НИП по каждому направлению:

- с учетом подобранных критериев оценки – для каждого из них рассчитывается значение этого показателя по линейной шкале (методом линейного масштабирования):

![]()

где

xmin – минимальное значение целевого показателя по критерию оценки за анализируемый период;

xmax – максимальное значение целевого показателя по критерию оценки (плановое);

xj – фактическое значение целевого показателя на дату оценки (значение индикатора за анализируемый период).

Если xmin

будет равно 0 в силу

отсутствия данного показателя в перечне достигнутых в анализируемом

пространстве, то формула расчета ![]() примет

вид:

примет

вид:

![]()

- интегральный показатель трансформации НИИ по каждому направлению:

![]()

4) Сводный интегральный показатель трансформации НИП

![]()

5) Мониторинг будет включать в себя два трека:

1) отслеживание

и оценка изменений ![]() и

и

![]() по

шаблону оценки (табл.4).

по

шаблону оценки (табл.4).

Таблица 4. Шкала оценки изменений интегральных показателей

|

Интегральные

показатели

|

На

01.01.20__ года

|

На

01.01.20__ года

|

Отклонение

|

Интерпретация

|

|

Направление

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 3

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 6

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Общее значение по территории

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2) мониторинг трансформации по шаблону в таблице 5:

Таблица 5. Шкала оценки трансформации научно-инновационного пространства региона

|

Интегральные

показатели

|

На

01.01.20__ года

|

На

01.01.20__ года

|

Отклонение

|

Интерпретация

|

|

Направление

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 3

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Направление 6

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Общее значение по территории

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для наглядности возможно представление полученных результатов на графике, в приоритете – лепестковая диаграмма, обеспечивающая наглядность различий в полученных результатах научного мониторинга по каждому из направлений диагностики в динамике.

Заключение

Понимая под научным мониторингом совокупность методов, инструментов, технологий и процессов непрерывного наблюдения, сбора, обработки, анализа и интерпретации данных, характеризующих направления и результаты трансформации научно-инновационного пространства региона в триаде «научно-образовательный потенциал – инновационно-инвестиционная деятельность – инновационное развитие экономики региона».

Качество мониторинга с точки зрения получения достоверной, актуальной информации, имеющей высокую ценность для принятия управленческих решений в области стратегического планирования и управления регионом, обеспечивается через формирование и наполнение данными для расчета диагностической карты научно-инновационного пространства по ключевым направлениям оценки с упором на проблему информационной безопасности в обозначенных процессах.

Разработанный методический подход к формированию такой диагностической карты отвечает требованиям доступности и достаточности используемых критериев, индикаторов и целевых показателей, полноты выбранных направлений диагностики с учетом эмпирического объекта – Санкт-Петербурга и СЗФО в том числе.

[1] Тема 0240-2019-0001 «Разработка теории трансформации научно-инновационного пространства Санкт-Петербурга в контексте инновационного развития российской экономики с учётом теоретико-методологических основ устойчивого технологического развития региона на основе инновационно-инвестиционной деятельности и воспроизводства и формирования научно-образовательного потенциала Санкт-Петербурга»

Источники:

2. Беликова И.Ю., Веснина Л.В., Краснорядцева О.М., Малкова И.Ю., Пантелеев С.А., Прозументова Г.Н., Пушкаренко А.Б., Суханова Е.А., Якубовская Т.В. Методика оценки инновационного содержания образовательного проекта. / Монография. - Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. – 108 c.

3. Zemtsov S.P., Komarov V.M., Barinova V.A. Uncovering new economy potential of russian regions on the basis of the last 20 years dynamics' analysis // Economy of Regions. – 2022. – № 1. – p. 92-104. – doi: 10.17059/ekon.reg.2022-1-7.

4. Куприянов С.В., Стрябкова Е.А., Заркович А.В. Методические подходы к оценке региональных инновационных систем // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9. – c. 809-812.

5. Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://ckp-rf.ru/ntirf/objects.

6. Наука, инновации, технологии и информационное общества Санкт-Петербурга в 2023 году. / Статистический сборник. - Санкт-Петербург, 2024.

7. Шалаева Л.В. Оценка инновационной активности российских организаций в разрезе федеральных округов // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – № 10. – c. 2821-2834. – doi: 10.18334/epp.12.10.116299.

8. Carayannis Elias G., Campbell David F.J. «Mode 3» and «Quadruple Helix»: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem // International Journal of Technology Management. – 2009. – № 3/4. – doi: 10.1504/IJTM.2009.023374.

9. Fagerberg J., Srholec M. National innovation systems, capabilities and economic development // Research Policy. – 2008. – № 9. – p. 1417-1435. – doi: 10.1016/j.respol.2008.06.003..

10. Guerrero M., Urbano D., Fayolle A. Entrepreneurial activity and regional competitiveness: evidence from European entrepreneurial universities // The Journal of Technology Transfer. – 2016. – № 1. – p. 105-131. – doi: 10.1007/s10961-014-9377-4.

11. Yoo Y., Boland R.J., Lyytinen K. Organizing for innovation in the digitized world // Organization Science. – 2012. – № 5. – p. 1398-1408. – doi: 10.1287/orsc.1120.0771..

Страница обновлена: 12.12.2025 в 22:29:08

Download PDF | Downloads: 24

Diagnostic map of the regional scientific and educational space: the experience of St. Petersburg

Buletova N.E., Skachkova S.A.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics

Volume 15, Number 3 (July-september 2025)

Abstract:

A system approach to assessing and determining the results and potential of the scientific and educational space is determined by the demand for such data in the context of the development of the knowledge economy and the emphasis on achieving competitive advantages of the territory through the formation and realization of the intellectual potential of the population, the accessible scientific and technological infrastructure of the national innovation system being created and the priorities of economic development and independence, and leadership in various sectors of the economy.

The task of measuring, evaluating and obtaining data for effective decision-making in the development of the scientific and educational potential of the territory, its impact on innovation and investment activities and the results of the innovative development of the territory's economy was carried out through the construction of an algorithm for the formation of a diagnostic map of the scientific and educational space.

The research results are of practical interest for the inclusion of the constructed diagnostic map in the activities of both executive authorities that ensure the development and implementation of state innovation and investment policy at the regional level, as well as other participants in the scientific and educational space of the region who are interested in the results of such diagnostics as part of continuous monitoring according to a selected system of criteria, indicators and targets for evaluation.

Keywords: scientific and educational potential, innovation and investment activity, innovative economic development, assessment indicator

JEL-classification: O30, O31, O32, E22, E20

References:

Science, Innovation, Technology and Information Society of St. Petersburg in 2023 (2024). Saint Petersburg.

Babich S.G., Ushanina A.O. (2023). Innovative activity in the Russian Federation: state and features of development. Economic sciences. (224). 28-39. doi: 10.14451/1.224.28.

Belikova I.Yu., Vesnina L.V., Krasnoryadtseva O.M., Malkova I.Yu., Panteleev S.A., Prozumentova G.N., Pushkarenko A.B., Sukhanova E.A., Yakubovskaya T.V. (2016). Methodology for assessing the innovative content of an educational project Tomsk: Izdatelskiy Dom Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.

Carayannis Elias G., Campbell David F.J. (2009). «Mode 3» and «Quadruple Helix»: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem International Journal of Technology Management. 46 (3/4). doi: 10.1504/IJTM.2009.023374.

Fagerberg J., Srholec M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development Research Policy. 37 (9). 1417-1435. doi: 10.1016/j.respol.2008.06.003..

Guerrero M., Urbano D., Fayolle A. (2016). Entrepreneurial activity and regional competitiveness: evidence from European entrepreneurial universities The Journal of Technology Transfer. 41 (1). 105-131. doi: 10.1007/s10961-014-9377-4.

Kupriyanov S.V., Stryabkova E.A., Zarkovich A.V. (2014). The methodical approaches to the assessment of regional innovative systems. Fundamental research. (9). 809-812.

Shalaeva L.V. (2022). Innovative activity of Russian companies in the context of federal districts. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2821-2834. doi: 10.18334/epp.12.10.116299.

Yoo Y., Boland R.J., Lyytinen K. (2012). Organizing for innovation in the digitized world Organization Science. 23 (5). 1398-1408. doi: 10.1287/orsc.1120.0771..

Zemtsov S.P., Komarov V.M., Barinova V.A. (2022). Uncovering new economy potential of russian regions on the basis of the last 20 years dynamics' analysis Economy of Regions. 18 (1). 92-104. doi: 10.17059/ekon.reg.2022-1-7.