Децентрализация элементов платежной инфраструктуры как фактор устойчивости системы трансграничных платежей

Акулинкин С.С.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 21

Статья в журнале

Экономическая безопасность (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 8, Номер 4 (Апрель 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82749584

Аннотация:

Исследуется проблематика влияния политических рисков на устойчивость функционирования системы трансграничных платежей, роль платежной инфраструктуры в обеспечении устойчивости этой системы и возможности децентрализации ее структурных элементов. Особое внимание уделяется распределению функций и процессов, связанных с обработкой платежей субъектами финансового рынка. Результатами работы является модель воздействия политических рисков на экономические системы, выделение детерминирующей роли таких рисков для доступности трансграничных платежей и возможностей дискриминации экономических субъектов отдельных государств. Обосновано использование принципа децентрализации ключевых субъектов при проектировании систем трансграничных платежей. Сформулированы предложения по формированию трансграничной платежной инфраструктуры на основе технологии распределенного реестра. Сделан вывод, что процессы децентрализации последовательно дополняют и замещают централизованные системы трансграничных платежей, в которых все операции контролируются традиционными финансовыми посредниками. Функционирование децентрализованных элементов платежной инфраструктуры позволяет повысить устойчивость и снизить риски при проведении трансграничных платежных операций.

Ключевые слова: платежная инфраструктура, трансграничные платежи, распределенный реестр, децентрализованные финансы, цифровая валюта

Финансирование:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

JEL-классификация: F15, F36, G15

Введение. В условиях глобальной экономической взаимозависимости, усиливающийся тренд на финансовый суверенитет со стороны отдельных государств и их объединений демонстрирует возрастающую роль трансграничной платежной инфраструктуры как элемента международной финансовой системы. Устойчивость, надёжность и адаптивность финансовых потоков приобретают стратегическое значение как для отдельных субъектов экономической деятельности, так и для глобальных финансовых рынков в целом. Нарастающие геополитические риски и сопутствующие экономические угрозы определяют актуальность исследования децентрализованных архитектурных решений для формирования трансграничной платежной инфраструктуры, способных обеспечить непрерывность и стабильность функционирования международных расчётных механизмов.

Научная проблема заключается в отсутствии концептуально и эмпирически обоснованной модели трансграничной платёжной инфраструктуры, в которой принципы децентрализации служили бы устойчивым основанием для обеспечения надёжности, непрерывности и системной адаптивности. Недостаточно изучены механизмы трансформации платёжной инфраструктуры, включая варианты токенизированных платежных инструментов и их влияние на устойчивость функционирования системы в целом. Таким образом, возникает необходимость теоретического осмысления и практического обоснования децентрализации как системообразующего фактора устойчивости трансграничных платёжных инфраструктур, а также в выработке подходов к их проектированию с учётом современных технологических и нормативных вызовов.

Децентрализация элементов трансграничной платёжной инфраструктуры ускоренно получает широкое признание в научной и экспертной среде. Переход от централизованных к распределённым моделям организации платёжных сервисов предполагает перераспределение функциональной нагрузки между участниками системы, повышение степени автономности её компонентов и снижение зависимости от единых узлов отказа [2]. В совокупности данные характеристики способствуют повышению отказоустойчивости, масштабируемости и адаптивности системы трансграничных платежей к внешним вызовам.

Целью настоящего исследования является анализ децентрализации как структурно-функционального фактора, формирующего устойчивость трансграничных платёжных систем. В рамках работы рассматриваются теоретические аспекты децентрализации ключевых элементов трансграничной платежной инфраструктуры, институциональные и технологические предпосылки её реализации.

Задачи исследования включают проведение анализа теоретико-методологических подходов к понятию устойчивости платёжных систем в контексте трансграничных расчётов, оценку роли децентрализации как структурной формы обеспечения надёжности трансграничных платёжных систем, выработку концептуальных предложений по формированию устойчивой трансграничной платёжной инфраструктуры на основе принципов децентрализации.

Практическая значимость настоящего исследования обусловлена возрастающей потребностью государственных органов регулирования, финансовых институтов и международных организаций в создании устойчивых, надёжных и адаптивных трансграничных платёжных систем, способных эффективно функционировать в условиях многополярного мира. Результаты исследования могут быть использованы при разработке моделей платёжной инфраструктуры, ориентированных на повышение доступности трансграничных платежей за счёт децентрализации функциональных элементов и процессов системы; в процессах внедрения и интеграции технологии распределённого реестра и цифровых валют центральных банков в трансграничные платёжные контуры; в рамках стратегического планирования в области цифровизации расчётных механизмов и трансграничного платежного взаимодействия; при формировании рекомендаций для центральных банков, регуляторов и участников платёжной индустрии по созданию гибридных инфраструктур, сочетающих элементы централизованного и децентрализованного управления.

Обзор литературы. М.-Д. Сидель заявил о необходимости пересмотра фундаментальных предположений о доверии, предложив концепцию распределенного доверия, преодолевающей проблемы координации и необходимости в интернационализации организационных функций [23]. Н.И. Куницына и Е.И. Дюдикова определили технологию распределенного реестра в качестве экзистенциала цифровой доверенной среды при исследовании проблематики построения трансграничного цифрового расчетно-платежного пространства [13]. С.А. Андрюшин заключил, что эпоха централизованной денежной системы, основанная на эмиссии центральных банков, подошла к своему завершению, показав, что централизация финансового рынка привела к искажению механизма рыночного ценообразования на денежном рынке и нарушению конкуренции на рынке глобального финансового посредничества [5]. А.И. Агеев и Е.Л. Логинов в своем исследовании отметили возможность обеспечения устойчивости глобальной финансовой системы децентрализованной диверсифицированной системой региональных финансовых центров [4]. Л.Б. Вардомский на примере взаимоотношений Российской Федерации и Китайской народной республики показал роль межгосударственных пиринговых связей для снижения геополитических рисков, а также влияние инфраструктурных факторов на развитие национальных экономик [6]. Е.И. Добрева на примере Ирана показала механизмы обеспечения устойчивости национальной экономики в условиях реализации политических рисков с использованием инновационного и технологического инструментария [9]. О.В. Воскресенская рассмотрела роль бесперебойных финансовых связей для обеспечения устойчивости внешнеэкономических отношений в условиях нестабильного характера политических отношений между государствами и обосновала актуальность проблематики для экономических субъектов Российской Федерации [7]. А.Л. Машкова и А.Р. Бахтизин произвели моделирование и оценку последствий глобальных торговых войн, особое внимание ученые уделили оценкам уменьшения торгового оборота между странами в условиях введения ограничений в сценарии реализации политических рисков [14]. С.В. Щурина исследовала проблематику одновременного пересечения разных категорий рисков в условиях кризисов и военных конфликтов и обосновала необходимость в децентрализации связей и регионализации с целью обеспечения устойчивости российской экономики [17]. Т. Шрепель и В. Бутерин сопоставили возможности децентрализации как ограничительного инструментария для субъектов экономической деятельности объединять свои ресурсы для достижения незаконной централизации и злоупотреблять своей централизованной рыночной властью для устранения конкуренции [22]. В. Грамлих с соавторами отметили, что криптоактивы и приложения распределенных финансов децентрализованы не по своей сути. Исследователи заключили, что крайне важно различать степень децентрализации, которая напрямую связана с платежной инфраструктурой и распределением токенов. Уровень расчетов включает два важнейших измерения, которые следует учитывать для оценки степени децентрализации: уровень протокола и уровень майнинга. Первое можно оценить по количеству работающих полных узлов и их географическому распределению, второе играет ключевую роль в поддержании безопасности самого блокчейна, обеспечивая функциональность, позволяющую избежать цензуры обработки ожидающих транзакций. Для достижения высокой степени децентрализации важно распределить и рассредоточить мощность производства новых блоков [19]. С.С. Акулинкин, С.В. Криворучко, В.А. Лопатин исследовали вопросы функционирования платежных инфраструктур с общих позиций, не ограниченных их типами, требованиями нормативных актов и разработали модели функционирования таких инфраструктур [3]. Преимущества и недостатки технологии блокчейн, являющиеся следствием ее внедрения, проанализированы Л. Хавс с соавторами. Исследователи утверждают, что технология блокчейн может способствовать достижению целей устойчивого развития ООН и вызвать широкомасштабные изменения в ряде устоявшихся отраслей и практик [20]. О.Б. Сорокина исследовала преимущества и риски использования блокчейн-технологий в современных финансовых системах и сделала вывод о необходимости развития инфраструктур цифровой экономики для обеспечения устойчивости различных отраслей экономики [16]. Д. Цетше с соавторами провели исследование преимуществ использования технологии распределенного реестра для повышения эффективности трансграничных платежей и предложили альтернативу традиционной зависимости от доверенного центрального субъекта в части формирования платежной инфраструктуры на принципах децентрализации функций существующих систем [24]. Т.А. Горбачева исследовала перспективы взаимодействия платежных систем в контексте трансграничных платежей и возможности создания мультивалютных цифровых платёжных систем [8]. Исследователи Е.В. Синельникова-Мурылева, К.Д. Шилов и А.В. Зубарев сопоставили понятия денег, криптовалют и платежных систем, заключив о возможности использования криптовалют как средства платежа [15]. Л.В. Крылова рассмотрела вопросы использования цифровых технологий в системе трансграничных платежей, в том числе показала плюсы и минусы применения биткоина [12]. Модель иерархической многослойной децентрализованной архитектуры, состоящей из уровней расчетов, протоколов и интерфейсов, предложена Г. Майя и Дж. Виейра Дос Сантос [21]. Д.А. Кочергин исследовал опыт внедрения цифровых валют центральных банков, отметив важность их внедрения для осуществления трансграничных платежей в условиях экономических ограничений, являющихся следствием реализации политических рисков [10]. А. Арауз рассмотрел риски использования цифровых валют центральных банков и стейблкоинов для развивающихся стран и предложил регуляторные меры управления новыми формами денег [18].

Материалы и методы. Методологической основой настоящего исследования выступает совокупность теоретико-методологических подходов, обеспечивающих комплексный анализ процессов децентрализации в контексте формирования устойчивых трансграничных платёжных систем. Системный подход применяется для рассмотрения трансграничной платёжной инфраструктуры как комплекса взаимосвязанных обслуживающих и обслуживаемых подсистем. Институциональный подход обеспечивает анализ роли регулятивных и рыночных факторов в процессе децентрализации платёжной инфраструктуры. Технологический подход используется для оценки влияния технологии распределённого реестра на формирование и функционирование платёжной инфраструктуры и позволяет рассматривать децентрализацию как результат технологической эволюции. Функциональный подход позволяет анализировать платёжную инфраструктуру сквозь призму исполняемых сервисов независимо от формы их реализации. Риск-ориентированный подход применяется для оценки системных, операционных и регуляторных рисков, возникающих в централизованных и децентрализованных системах платежей. Компаративный подход используется для сопоставительного анализа существующих моделей платёжной инфраструктуры, реализующих принципы децентрализации, и позволяет выявить институциональные и технологические условия, способствующие повышению устойчивости трансграничной платежной инфраструктуры. Также применяются общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, формализации, систематизации и моделирования.

Результаты исследования

Влияние политических рисков на устойчивость системы трансграничных платежей. Политические риски оказывают весомое воздействие на экономические системы, включая системы трансграничных платежей. В соответствии со стандартом ISO 31000:2018 под риском понимается влияние неопределенности на цели [1].

Вследствие неопределенности внешней или внутренней среды субъект может столкнуться с отклонением фактических результатов своей деятельности от намеченных целей. С определенной вероятностью могут наступить события, влекущие негативные последствия, которые могут помешать достижению целей. В частном случае, под политическим риском понимается следствие влияния на достижение целей неопределенности, связанной с наступлением каких-либо политических событий – в большинстве случаев под ними понимаются события, связанные с принятием политических решений.Политический риск проявляется в виде совокупности базовых рисков, в перечень которых входят практически все известные типы рисков: рыночный, кредитный, операционный, юридический, коммерческий и другие. Следовательно, управление политическими рисками является довольно сложным, а влияние политических рисков на субъекты – весьма разносторонним. Политические риски, оказывающие большое воздействие на экономические системы, могут изменяться вследствие ряда объективных и субъективных факторов, влияющих на процесс принятия решений. Разработка модели воздействия политических рисков на экономические системы (рис. 1) построена на следующих предположениях:

|

|

|

Рисунок

1.

Модель воздействия политических решений на экономические системы

Источник: составлено автором. |

1. Политические риски являются следствием процесса принятия решений, владельцем которого является уполномоченный орган государства или группы государств.

2. Процесс принятия решений создает новые или изменяет существующие политические риски; изменяет их уровень при наличии объективных или субъективных факторов.

3. К объективным факторам относятся ограниченность информации и времени для принятия взвешенных решений. К субъективным факторам относятся эмоциональная окраска и оценка информации, затрудняющие принятие таких решений.

3. Процесс принятия политических решений включает три стадии: анализ, принятие и реализация, воздействие на экономические системы.

4. Входом процесса являются информация, объективные и субъективные факторы. Выходом процесса выступают результаты воздействия на экономические системы.

5. Причиной возникновения политических рисков на стадии обсуждения решений являются следующие неформальные факторы:

– распространение информации и экспертных оценок информации по вопросам, обсуждаемым в процессе принятия решений, и информации об объективных и субъективных факторах, способных вызвать политические риски;

– факторы эмоциональной окраски и оценки информации на стадии обсуждения.

6. Причиной формирования политических рисков на стадии реализации решений являются следующие формальные и неформальные факторы:

– закрепление решений в правовых актах, включая стратегии, бюджеты, инвестиционные программы;

– закрепление решений в текущих планах, включая планы мероприятий по разработке нормативных актов, стратегий, бюджетов, инвестиционных программ;

– получение общественной поддержки, консолидация общественного мнения в поддержку решений;

– распространение экспертных оценок принятых решений, включая оценки объективных и субъективных факторов, повлиявших на процесс их принятия;

– распространение прогнозов о последствиях решений, включая объективные и субъективные факторы, повлиявшие на процесс их принятия;

– распространение информации и оценок процесса реализации решений, включая методы и инструменты.

7. Прямое воздействие решений на экономические системы заключается в содержащихся в них:

– ограничениях и снятиях ограничений на текущее функционирование или дальнейшее развитие значимых рынков и экономических систем;

– согласиях и отказах предоставления бюджетного финансирования и иной государственной поддержки процессов и проектов в рамках экономических систем;

– изменениях уровня доступности инфраструктуры, контролируемой государственными институтами, включая географическую, временную и стоимостную;

– изменениях уровня предоставления государственных услуг и взаимодействия экономических систем с государственными органами.

8. Воздействие политических рисков на экономические системы заключается в снижении показателей экономической деятельности как следствие наступления негативных событий, вызванных обсуждением и реализацией политических решений.

9. Воздействие политических рисков на экономические системы заключается в снижении экономических показателей из-за возросшей изменчивости политических рисков и, как следствие:

– более частого наступления негативных событий, вызванных обсуждением и реализацией решений;

– снижения уровня управляемости политическими рисками и связанными с ними базовыми рисками;

– снижения уровня и скорости адаптации экономических систем к политическим рискам;

– снижения уровня мониторинга информации об изменении состояний экономических систем при воздействии ранее принятых решений для использования информации при принятии новых;

– снижение уровня конкурентоспособности экономических систем, в том числе, за счет роста затрат на управление, адаптацию, мониторинг, смягчение воздействия турбулентности политических рисков, снижения уровня мотивации сотрудников компаний, увеличения операционных рисков.

10. Результаты решений и их воздействие на экономические системы должны использоваться в следующем цикле принятия решений как входная информация.

Если решения принимаются часто, а отклики экономических систем приходят с отставанием, последующие решения принимаются без обратной связи с предыдущими результатами. Отсутствие такой обратной связи и связанной с ней информации значительно усиливает объективные факторы политических рисков.

Анализ природы и механизма формирования политических рисков в контексте процессов принятия решений демонстрирует высокую степень зависимости экономических систем от политической воли, институциональной устойчивости и информационной симметрии. Политические решения оказывают как прямое, так и опосредованное воздействие на функционирование ключевых элементов экономической инфраструктуры, включая трансграничные платёжные системы.

Тенденции развития трансграничной платежной инфраструктуры в условиях политических рисков. В условиях возрастания политических рисков, обусловленных ограниченностью информации, эмоциональной окраской обсуждений и отсутствием эффективных механизмов обратной связи, централизованные платёжные инфраструктуры становятся уязвимыми. Их зависимость от решений отдельных национальных юрисдикций приводит к следующему:

1. Росту системных рисков – централизованные платёжные каналы подвержены влиянию односторонних регуляторных решений, что угрожает их устойчивости и предсказуемости.

2. Снижению адаптивности – централизованные системы медленно реагируют на быстро меняющиеся политико-экономические условия, снижая способность экономических субъектов адаптироваться к новым вызовам.

3. Ограничению конкурентоспособности – монополизация инфраструктурных решений ограничивает инновации и повышает транзакционные издержки участников рынка.

В этой связи децентрализация платёжной инфраструктуры представляет собой институциональный механизм обеспечения устойчивости функционирования трансграничных платежных систем через снижение влияния политических рисков. Децентрализация позволяет:

– распределить контроль над критическими элементами трансграничной платежной инфраструктуры между множеством юрисдикций или участников, снижая зависимость от политической воли одного субъекта;

– повысить устойчивость к политически мотивированным воздействиям, в том числе к ограничениям доступа и отказам в обслуживании;

– создать условия для саморегулирования и автономной адаптации элементов трансграничной платежной инфраструктуры в ответ на изменяющиеся внешние условия;

– обеспечить прозрачность и доверие через распределённые модели верификации транзакций и управления данными.

Таким образом, децентрализация структурных элементов трансграничной платёжной инфраструктуры является системным ответом на растущую политико-регуляторную турбулентность и способствует формированию более устойчивой, адаптивной и нейтральной глобальной финансовой инфраструктуры.

Устойчивость системы гарантируется использованием распределенных массивов данных и механизмов развертывания процессов. Например, применение открытого блокчейна [2] обеспечивает сохранность информации, а утилизация распределенных механизмов развертывания процессов способствует доступности функционала системы для любого участника [1]. При этом необходимо учитывать следующие предположения и гипотезы относительно системы распределённых реестров:

1. Система представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, направленных на создание, поддержание идентичности, использование и защиту данных.

2. Структура системы ограничена дискретным множеством, состоящим из узлов, которые могут быть частью одной или нескольких цифровых сетей, представляя собой элементы, обеспечивающие развертывание и функционирование указанных процессов.

3. Важнейшие элементы системы включают:

– цифровые регламенты выполнения действий участниками процессов, которые могут быть представлены как структурированными данными и алгоритмами, так и в форме неструктурированных данных, таких как медиаконтент;

– программные комплексы, представляющие собой совокупность взаимосвязанных алгоритмов и данных, с помощью которых участники осуществляют действия согласно установленным регламентам;

– цифровые устройства, обладающие способностью обработки алгоритмов и данных, хранения и выполнения программного кода, что предоставляет участникам возможность совершать действия в соответствии с регламентами.

4. Участники системы включают владельцев узлов цифровой сети или их представителей. Представителем владельца может выступать цифровой аналог, выполняющий функции представления в системе.

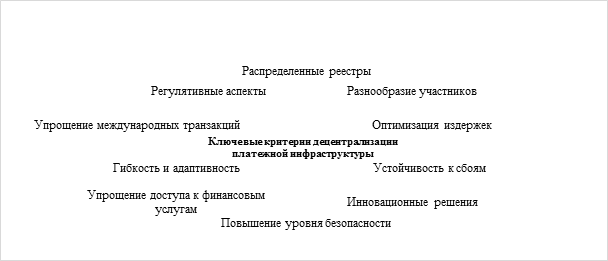

Децентрализованная система платежа. Ключевыми критериями децентрализации платежной инфраструктуры выступают (рис. 2):

Рисунок 2. Ключевые критерии децентрализации платежной инфраструктуры

Источник: составлено автором.

Децентрализованная система платежа, обладающая такими характеристиками, интегрируется в банковскую инфраструктуру с применением технологии распределенного реестра. В модели децентрализованной системы платежа (рис. 3) участники составляют одноранговую сеть и взаимодействуют в режиме «каждый с каждым». Данная система в минимальной степени подвержена риску нарушения устойчивости, поскольку обеспечивает многократное дублирование функций участников, это гарантирует ее функционирование при блокировке любого из них. Создание такой системы сопровождается цифровизацией и максимальной децентрализацией основных и вспомогательных процессов.

|

|

|

Рисунок

3. Децентрализованная система

платежа

Источник: составлено автором по материалам [11]. |

Децентрализованная система платежа использует «умные» алгоритмы работы цифровых процессов. Логика платежа, включающая правила и процессы, программируется в смарт-контракте, который представляет собой компьютерный протокол автоматического выполнения и контроля исполнения условий договора между сторонами. Смарт-контракты автоматизируют процесс платежа в том числе за счет оцифровки роли посредников или центрального авторитета. Такая система может гарантировать устойчивость системы платежа к политическим и другим внешним рискам, используя децентрализацию субъектов, процессов и механизмов их развертывания.

Использование технологии распределенных реестров позволяет создать прозрачную и защищенную систему, где каждая транзакция фиксируется и доступна для проверки всеми участниками сети. Децентрализованная система платежа может включать различные финансовые учреждения и компании; минимизирует издержки на обработку платежей, во многом устраняет необходимость в традиционных посредниках. Децентрализованные системы менее подвержены внешним ограничениям вследствие отсутствия единой точки отказа, обладают высокой гибкостью, позволяющей им быстро адаптироваться к изменениям и качественно рационализировать процесс трансграничных платежей.

Выводы

Первоначально децентрализация элементов платежной инфраструктуры рассматривалась в основном как способ повышения эффективности и снижения издержек. Однако в современных реалиях стало очевидно, что децентрализация способствует обеспечению устойчивости трансграничных систем платежей. В условиях глобальных экономических трансформаций, политической неопределенности и технологических рисков децентрализованные системы могут более эффективно реагировать на вызовы, гарантируя стабильность и надежность трансграничных платежей.

Политические риски выступают детерминантой децентрализации трансграничной платёжной инфраструктуры в целях обеспечения её устойчивости. Анализ структуры и динамики политических рисков демонстрирует, что ключевые элементы экономических систем, включая инфраструктуры, обеспечивающие трансграничные платежи, подвержены многофакторному влиянию политических решений, принимаемых как в национальных, так и в наднациональных институтах власти. Централизованные модели трансграничной платёжной инфраструктуры демонстрируют высокую чувствительность к политическим рискам. В силу своей архитектуры они не обладают достаточным уровнем автономности и устойчивости к внешнеполитическим воздействиям, что приводит к системным уязвимостям концентрации рисков в отдельных юрисдикциях или институтах, отсутствию институциональной гибкости в условиях необходимости быстрого реагирования на внешние шоки, ограниченности транзакционной нейтральности, нарушающей принцип недискриминационного доступа участников к платёжной инфраструктуре и низкому уровню адаптивного механизма, вызванному отсутствием механизмов обработки и использования информации о последствиях предшествующих политических решений.

Децентрализация элементов трансграничной платежной инфраструктуры обеспечивает устойчивость системы трансграничных платежей за счет:

– распределения полномочий и ответственности между независимыми участниками с различными правовыми и институциональными статусами;

– создания дублирующих и взаимозаменяемых узлов инфраструктуры, минимизирующих последствия точечных отказов или блокировок;

– формирования открытых протоколов и стандартов взаимодействия, снижающих зависимость от решений отдельных государств или корпораций;

– институционализации механизмов сетевой координации и саморегулирования, позволяющих системе адаптироваться к изменению внешнеполитических условий;

– поддержанию функциональной нейтральности и инклюзивности, способствующих снижению политически мотивированной фрагментации глобального финансового пространства.

[1] ISO 32000:2018. Risk management — Guidelines. Режим доступа: https://www.iso.org/standard/65694.html (дата обращения 04.04.2025).

[2]Технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации», «МР 26.4.001-2018 «Термины и определения в области технологий цепной записи данных (блокчейн) и распределенных реестров» 2018. Режим доступа: https://tc26.ru/standarts/metodicheskie-rekomendatsii/mr-26-4-001-2018-terminy-i-opredeleniya-v-oblasti-tekhnologiy-tsepnoy-zapisi-dannykh-blokcheyn-i-raspredelennykh-reestrov.html (дата обращения 04.04.2025).

Источники:

2. Акулинкин C.C. Технологии распределенного и централизованного реестров как основа формирования трансграничной платежной инфраструктуры // Банковские услуги. – 2024. – № 11. – c. 32-40. – doi: 10.36992/2075-1915_2024_11_32.

3. Акулинкин С.С., Криворучко С.В., Лопатин В.А. Особенности и модели функционирования платежной инфраструктуры // Финансы и кредит. – 2025. – № 2. – c. 43-60. – doi: 10.24891/fc.31.2.43.

4. Агеев А.И., Логинов Е.Л. Глобальное управление - ключ к новой мировой финансовой архитектуре: «Мы» и «они» в системе глобальных финансовых координат // Экономические стратегии. – 2010. – № 3(77). – c. 26-33.

5. Андрюшин С.А. Централизованные и децентрализованные денежные системы // Вопросы теоретической экономики. – 2018. – № 1(2). – c. 26-49. – doi: 10.24411/2587-7666-2018-00002.

6. Вардомский Л.Б. Российско-китайские экономические связи в условиях растущей международной напряженности // Журнал новой экономической ассоциации. – 2023. – № 1(58). – c. 142-148. – doi: 10.31737/22212264_2023_1_142.

7. Воскресенская О.В. Внешнеэкономическая деятельность промышленных предприятий России // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – № 10(151). – c. 78-86. – doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.10.09.009.

8. Горбачева Т.А. Будущее трансграничных платежей с участием цифровых валют нескольких ЦБ // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2021. – № 3(38). – c. 13-21. – doi: 10.21777/2587-554X-2021-3-13-21.

9. Добрева Е.И. Устойчивость политической системы Ирана в противостоянии экономическим санкциям // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – 2023. – № 3. – c. 76-79.

10. Кочергин Д.А. Мировой опыт внедрения цифровых валют центральных банков для розничных платежей в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2024. – № 5. – c. 130-171. – doi: 10.52180/2073-6487_2024_5_130_171.

11. Криворучко С.В., Лопатин В.А., Акулинкин С.С. Развитие трансграничной платежной инфраструктуры в условиях реализации внешних рисков // Сегодня и завтра Российской экономики. – 2023. – № 115. – c. 106-127. – doi: 10.26653/1993-4947-2023-115-07.

12. Крылова Л.В. Возможность использования цифровых валют для трансграничных платежей в условиях санкций // Финансы: теория и практика. – 2024. – № 2. – c. 101-111. – doi: 10.26794/2587-5671-2024-28-2-101-111.

13. Куницына Н.Н., Дюдикова Е.И. Дезинтермедиация международных расчетов в условиях становления многополярного мира // Мировая экономика и международные отношения. – 2024. – № 9. – c. 67-78. – doi: 10.20542/0131-2227-2024-68-9-67-78.

14. Машкова А.Л., Бахтизин А.Р. Оценка последствий глобальных торговых войн для мировых экономик: инструменты и прогнозы // Журнал новой экономической ассоциации. – 2024. – № 1(62). – c. 12-30. – doi: 10.31737/22212264_2024_1_12-30.

15. Синельникова-Мурылева Е.В., Шилов К.Д., Зубарев А.В. Сущность криптовалют: дескриптивный и сравнительный анализ // Финансы. – 2019. – № 6(114). – c. 36-49. – doi: 10.26794/2587-5671-2019-23-6-36-49.

16. Сорокина О.Б. Криптовалюта и блокчейн-технологии в цифровой экономике // Наукосфера. – 2024. – № 6-2. – c. 448-453. – doi: 10.5281/zenodo.12530313.

17. Щурина С.В. Возможности адаптации России к новым условиям глобального развития в период поликризиса мировой экономики // Экономика. Налоги. Право. – 2024. – № 1. – c. 65-76. – doi: 10.26794/1999-849x-2024-17-1-65-76.

18. Arauz A. The International Hierarchy of Money in Cross-Border Payment Systems: Developing Countries’ Regulation for Central Bank Digital Currencies and Facebook’s Stablecoin // International Journal of Political Economy. – 2021. – № 3. – p. 226-243. – doi: 10.1080/08911916.2021.1984728.

19. Gramlich V., Principato M., Schellinger B., Sedlmeir J., Amend J., Stramm J., Zwede T., Strüker J., Urbach N. Decentralized Finance (DeFi): Foundations, Applications, Potentials, and Challenges // SSRN Electronic Journal. – 2022. – doi: 10.2139/ssrn.4535868.

20. Hughes L., Dwivedi Y., Misra S., Rana N., Raghavan V., Akella V. Blockchain research, practice and policy: Applications, benefits, limitations, emerging research themes and research agenda // International Journal of Information Management. – 2019. – p. 114-129. – doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.02.005.

21. Maia G., Vieira J. dos Santos MiCA and DeFi (“Proposal for a Regulation on Market in Crypto-Assets” and “Decentralised Finance”) // Blockchain and the law: dynamics and dogmatism, current and future. – 2021. – doi: 10.2139/ssrn.3875355.

22. Schrepel T., Buterin V. Blockchain Code as Antitrust // Berkeley Technology Law Journal. – 2020. – doi: 10.2139/ssrn.3597399.

23. Seidel M.-D. Questioning Centralized Organizations in a Time of Distributed Trust // Journal of Management Inquiry. – 2018. – № 1. – p. 40-44. – doi: 10.1177/1056492617734942.

24. Zetzsche D., Anker-Sørensen L., Passador M.-L., Wehrli A. DLT-based enhancement of cross-border payment efficiency – a legal and regulatory perspective. BIS Working Papers 1015, Bank for International Settlements. - 2022

Страница обновлена: 12.02.2026 в 19:40:47

Download PDF | Downloads: 21

Decentralization of payment infrastructure elements as a factor of cross-border payment system resilience

Akulinkin S.S.Journal paper

Economic security

Volume 8, Number 4 (April 2025)

Abstract:

The article examines the impact of political risks on the resilience of the cross-border payment system and the role of payment infrastructure in ensuring this resilience. The article explores the possibility of decentralizing the system's structural elements. Particular attention is given to how financial market entities distribute functions and processes related to payment processing.

The article provides a model of the impact of political risks on economic systems that highlights the determinative role of such risks in the availability of cross-border payments and the discrimination possibilities against economic entities of individual states.

The article substantiates the use of the principle of decentralization of key actors in the design of cross-border payment systems. Proposals for forming a cross-border payment infrastructure based on distributed ledger technology have been formulated.

The article concludes that decentralization processes consistently complement and replace centralized cross-border payment systems, in which traditional financial intermediaries control all transactions. Decentralized elements of the payment infrastructure increase stability and reduce risks when conducting cross-border payment transactions.

Keywords: payment infrastructure, cross-border payments, distributed ledger, decentralized finance, digital currency

Funding:

JEL-classification: F15, F36, G15

References:

Ageev A.I., Loginov E.L. (2010). Global governance is the key to a new global financial architecture: "We" and "they" in the system of global financial coordinates. Economic strategies. 12 (3(77)). 26-33.

Akulinkin C.C. (2024). Distributed and centralized ledger technologies as a basis for the formation of cross-border payment infrastructure. Banking services. (11). 32-40. doi: 10.36992/2075-1915_2024_11_32.

Akulinkin S.S. (2023). The use of distributed ledger technology in the formation of a cross-border payment infrastructure. Finansovye rynki i banki. (9). 30-37.

Akulinkin S.S., Krivoruchko S.V., Lopatin V.A. (2025). Features and models of payment infrastructure functioning. Finance and credit. 31 (2). 43-60. doi: 10.24891/fc.31.2.43.

Andryushin S.A. (2018). Centralized and decentralized monetary systems. Voprosy teoreticheskoy ekonomiki. (1(2)). 26-49. doi: 10.24411/2587-7666-2018-00002.

Arauz A. (2021). The International Hierarchy of Money in Cross-Border Payment Systems: Developing Countries’ Regulation for Central Bank Digital Currencies and Facebook’s Stablecoin International Journal of Political Economy. 50 (3). 226-243. doi: 10.1080/08911916.2021.1984728.

Dobreva E.I. (2023). Stability of Iran's political system in resisting economic sanctions. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politologiya. Sotsiologiya. (3). 76-79.

Gorbacheva T.A. (2021). The future of cross-border payments involving digital currencies of several central banks. Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie. (3(38)). 13-21. doi: 10.21777/2587-554X-2021-3-13-21.

Gramlich V., Principato M., Schellinger B., Sedlmeir J., Amend J., Stramm J., Zwede T., Strüker J., Urbach N. (2022). Decentralized Finance (DeFi): Foundations, Applications, Potentials, and Challenges SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.4535868.

Hughes L., Dwivedi Y., Misra S., Rana N., Raghavan V., Akella V. (2019). Blockchain research, practice and policy: Applications, benefits, limitations, emerging research themes and research agenda International Journal of Information Management. 49 114-129. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.02.005.

Kochergin D.A. (2024). Global experience in implementing central banks digital currencies for retail payments in emerging markets and developing countries. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (5). 130-171. doi: 10.52180/2073-6487_2024_5_130_171.

Krivoruchko S.V., Lopatin V.A., Akulinkin S.S. (2023). Development of cross-border payment infrastructure in the context of realization of external risks. Today and tomorrow of the Russian economy. (115). 106-127. doi: 10.26653/1993-4947-2023-115-07.

Krylova L.V. (2024). Digital currencies in cross-border payments: use under sanctions. Finance: Theory and Practice». 28 (2). 101-111. doi: 10.26794/2587-5671-2024-28-2-101-111.

Kunitsyna N.N., Dyudikova E.I. (2024). Disintermediation of international settlements in emerging multipolar world. World Economy and International Relations. 68 (9). 67-78. doi: 10.20542/0131-2227-2024-68-9-67-78.

Maia G., Vieira J. dos Santos (2021). MiCA and DeFi (“Proposal for a Regulation on Market in Crypto-Assets” and “Decentralised Finance”) Blockchain and the law: dynamics and dogmatism, current and future. doi: 10.2139/ssrn.3875355.

Mashkova A.L., Bakhtizin A.R. (2024). Assessing consequences of global trade wars for world economies: tools and forecasts. The Journal of the New Economic Association. (1(62)). 12-30. doi: 10.31737/22212264_2024_1_12-30.

Schrepel T., Buterin V. (2020). Blockchain Code as Antitrust Berkeley Technology Law Journal. doi: 10.2139/ssrn.3597399.

Schurina S.V. (2024). The possibilities of Russia’s adaptation to the new conditions of global development during the global economic crisis. Economy. Taxes. Law. 17 (1). 65-76. doi: 10.26794/1999-849x-2024-17-1-65-76.

Seidel M.-D. (2018). Questioning Centralized Organizations in a Time of Distributed Trust Journal of Management Inquiry. 27 (1). 40-44. doi: 10.1177/1056492617734942.

Sinelnikova-Muryleva E.V., Shilov K.D., Zubarev A.V. (2019). The essence of cryptocurrencies: descriptive and comparative analysis. Finance. 23 (6(114)). 36-49. doi: 10.26794/2587-5671-2019-23-6-36-49.

Sorokina O.B. (2024). Cryptocurrency and blockchain technologies in the digital economy. Naukosfera. (6-2). 448-453. doi: 10.5281/zenodo.12530313.

Vardomskiy L.B. (2023). Russian-chinese economic links in the context of growing international tensions. The Journal of the New Economic Association. (1(58)). 142-148. doi: 10.31737/22212264_2023_1_142.

Voskresenskaya O.V. (2024). Foreign economic activity of industrial enterprises of Russia. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 9 (10(151)). 78-86. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2024.10.09.009.