Индивидуальные программы регионов: методологический аспект

Екатериновская М.А.1

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 40

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 14, Номер 7 (Июль 2024)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=68568258

Аннотация:

Субъекты Российской Федерации развиваются неравномерно исходя из своего потенциала. Сегодня становится все более актуальным вопрос повышения самостоятельности дотационных регионов, которые существенно отстают от среднероссийских значений основных макроэкономических показателей. Анализ практики разработки индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (далее – индивидуальных программ), а также выявление текущих проблем и разработка предложений для их совершенствования могут представлять не только научный интерес, но и быть востребованными для органов исполнительной власти федерального и регионального уровней.

Результатамиисследования стали разработанный комплекс мер по повышению инструментальной роли индивидуальных программ посредством встраивания в общий контур стратегического государственного планирования Российской Федерации, а также сформированные методологические подходы по повышению оценки эффективности реализации индивидуальных программ

Ключевые слова: регион, программа, развитие, устойчивость

JEL-классификация: P41, P48, R11, R58

Введение

Актуальность

В России достаточно большая дифференциация уровня социально-экономического развития между субъектами РФ. Несмотря на то, что реализовывается ряд программных документов, их влияние на различные территории отличается по результатам воздействия, исходя из уникального потенциала каждого из них.

Сегодня становится особенно актуальным не только делать ставку на сильные регионы как локомотивы развития, но и развивать регионы со слабым уровнем социально-экономического развития. Такой точечный подход должен позволить активизировать потенциал территорий к переходу от выживания к развитию. В этой связи заметно актуализируется необходимость пересмотра программного инструментария для таких регионов в целом, и методологического насыщения применяемых индивидуальны программ, в частности.

Литературный обзор

В связи с тем, что инструмент индивидуальных программ сравнительно недавно используется в Российской Федерации следует отметить немногочисленность публикаций по данному вопросу.

Так, С.П. Монгуш, А.Ч. Кылгыдай в своем исследовании сформулировали критерии отнесения региона к группе слабых регионов, используя SWOT- анализ, представили подход к их рейтингованию для включения в перечень субъектов РФ со слабым уровнем социально-экономического развития [1]. Однако, вопросы методологического характера самих индивидуальных программ остались за рамками исследования.

Позднее Монгуш, С. П. и Марьясова Е. П. предложили актуализировать и пролонгировать мероприятия индивидуальных программ в регионах Сибири (Республики Алтай, Тыва и Алтайский край), обосновав их необходимость для указанных территорий [2]. При этом авторами не приводятся механизмы оценки эффективности реализации индивидуальных программ.

В части качественной оценки влияния индивидуальных программ на развитие регионов следует выделить представленный подход Могуш С.П. на примере регионов Енисейской Сибири [3]. Для этого автором предложена группировка мероприятий по критерию влияния на «прямые», «косвенно прямые» и «утопически прямые». Акцент предпринят на анализе состава мероприятий и их влиянию на реализацию регионального потенциала. Между тем, автор не уделил должного внимания вопросам использования предложенной классификации в методологии индивидуальных программ.

Транова М. Т. в своей работе над проблемами реализации индивидуальных программ провела сравнительный анализ эффективности применительно к регионам Южной Сибири, выявив территориальные особенности применения инструмента [4]. Однако, автором не разрабатывались предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования использования инструмента индивидуальных программ.

Среди авторов, которые рассматривали программный инструментарий в качестве «конструктора» территории сибирских регионов со слабым уровнем развития следует выделить работу С.А. Суспицына, в которой автором описываются сценарии развития пространственной структуры экономики страны и места в ней Сибири, опираясь на потенциал регионального саморазвития регионов [5]. Однако, вопросы, рассмотренные автором, относятся в большей степени к построению гипотез развития территорий, чем к адаптации программных документов к ним.

Этим же автором в более поздний период в исследованиях поднимается вопрос о генетической составляющей пространственного развития. Им предлагаются количественные оценки, которые могут характеризовать органику развития регионов. Этот подход существенно перекликается с целью разработки индивидуальных программ регионов, учитывающих потенциал территорий. Однако, автором не приводятся решения в части проработки системы показателей в документах стратегического планирования на региональном уровне [6].

Вопросы в целом результативности применения программных инструментов для развития отдельных территорий рассматривались также в работах современных ученых и практиков.

Так, Г.В. Литвинвм и А.П.Соколовым анализировались результаты внедрения в практику национальных программ социально-экономического развития регионов. Ими выделяется ряд организационных проблем в части мониторинга реализации программных мероприятий. Однако, вопрос систематизации всех документов стратегического планирования на региональном уровне не был затронут в исследовании [7].

А.Н. Бузмакова, Л.В. Голосова в своей работе затронули организационные проблемы федерального проецирования на региональный и муниципальный уровни национальных целей развития. Однако, авторами не приводится механизм учета региональных особенностей развития при реализации национальных проектов [8].

А.П. Новосельцева, Н.А. Михайличенко, И.В. Таранова в своем исследовании по механизмам формирования устойчивого развития регионов анализируют инструменты достижения национальных целей, однако вопросы применения индивидуальных программ не были рассмотрены [9].

Б.С. Жихаревич в рамках критериев качества стратегий российских регионов в 2023 году выделил взаимоувязку стратегических целей и показателей с целями и показателями программных документов. Однако, вопросы встраиваемости индивидуальных программ в стратегическое управление регионом не нашли отражения [10].

Научный пробел

Как показал анализ проведенных исследований по теме, все работы сконцентрированы на локальных оценках применения инструмента в сибирских регионах, так как для этих регионов инструмент является существенной помощью для слабых территорий. А подходы к оценке применения программных документов для территориального развития не учитывают инструмент индивидуальных программ.

Таким образом, в современных исследованиях недостаточно уделено внимание институциональным мерам, в том числе: встраиванию индивидуальных программ регионов в единый контур стратегического планирования региона и Российской Федерации, а также повышению эффективности указанного инструмента.

Цели исследования

Настоящее исследование ориентировано на выделение спектра рекомендаций по усилению инструментальной роли индивидуальных программ в социально-экономическом развитии страны.

Научная новизна

Автором предлагается комплексный подход к систематизации всех региональных документов стратегического планирования на региональном уровне, включая индивидуальные программы в единый контур планирования и управления.

Авторская гипотеза

Автор полагает, что повысить эффективность индивидуальных программ можно за счет «донастройки» институциональной базы. Совершенствование методологии в части разработки и встраивания в общий контур стратегического планирования РФ и региона, систематизация показателей между уровнями, а также упорядочивания мониторинга и контроля могут обогатить инструментальные возможности индивидуальных программ и повысить их эффективность.

Методология

В процессе исследования эффективности реализации индивидуальных программ использовались методы логического, статистического анализа и синтеза.

Основная часть

Субъекты Российской Федерации изначально имеют различный по своей сути потенциал, в связи с чем уровень их социально-экономического развития существенно отличается друг от друга. В этих условиях задача Правительства Российской Федерации найти такие рычаги воздействия, которые с одной стороны смогут поддержать слабые регионы, с другой – дать им импульс к развитию и возможность перейти в группу сильных регионов.

С этой целью, была выделена группа регионов со слабым потенциалом и низкими значениями показателей социально-экономического развития (безработицы, уровня доходов населения и бедности), для которых были разработаны Методические рекомендации по организации работы по разработке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 25 октября 2019 г. № 698 (далее – Методические рекомендации) [11].

Особенность индивидуальных программ в том, что она нацелена на нивелирование «болезненных» вопросов для территории, учитывая особенности развития региона. Состав мероприятий для индивидуальных программ выбирал сам регион, исходя из органики территории и ее потенциала.

Основная задача индивидуальных программ – улучшить значения показателей (уровень безработицы; темп роста физического объема инвестиций в основной капитал и бюджетных ассигнований федерального бюджета; уровень бедности и темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения) и создать точки потенциального роста для территорий.

Начиная с 2020 года, такие индивидуальные программы были разработаны и запущены в следующих субъектах РФ: Республика Тыва, Республика Алтай, Алтайский край, Республика Карелия, Псковская область, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Курганская область, Республика Марий-Эл, Республика Чувашия [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21].

За период с 2020 года по 2024 год из федерального бюджета было выделено 50 млрд. рублей на условиях софинансирования (1% из регионального бюджета к 99% из федерального бюджета). Кроме индивидуальных программ с 2022 года комплекс индивидуальных программ был включен в федеральный проект «Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий», по результатам которого должно было быть профинансировано порядка 101 млрд. рублей и создано больше 20 тысяч новых рабочих мест.

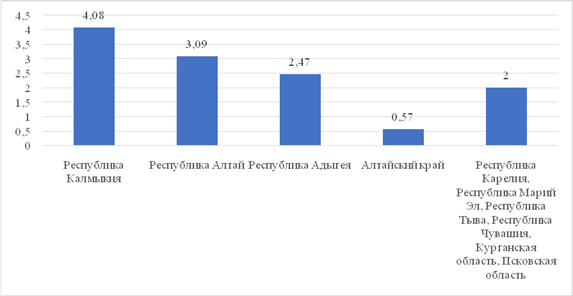

Как показывает Рисунок 1, доля федеральной поддержки в виде финансирования индивидуальных программ является достаточно небольшой (высокий уровень кассового исполнения 98,2%), однако и эта помощь оказала положительный импульс для регионов. При этом, количество трансфертов (12 межбюджетных трансфертов включали 6 субсидий, 6 иных МБТ) несопоставимо с комплексностью и охватом мероприятий индивидуальных программ.

Конечно, все отобранные регионы сами по себе имеют изначально различный базовый уровень развития, в связи с чем вклад инструмента дифференцируется по достигнутым эффектам.

В Таблице 1 представлены наиболее значимые эффекты от реализации индивидуальных программ в регионах. Такие программы хорошо себя зарекомендовали, так как позволили решить локальные проблемы дотационных территорий, закладывая основу для развития в будущем, в связи с чем в 2024 году было принято решение о продлении таких программ до 2030 г.

Рисунок 1. Доля индивидуальных программ в доходах субъектов РФ по состоянию на 2023 год

Источник: по данным Минфина России

Интересно отметить успешный опыт регионами использования разных инструментов наряду с индивидуальными программами. Например, в Курганской области за счет реализации Национального проекта по развитию МСП было построено три индустриальных парка. При этом вся инфраструктура к ним построена за счет средств индивидуальных программ.

Также следует отметить и положительное взаимодействие с отраслевыми федеральными ведомствами, которые оказывают помощь в осуществлении комплексной деятельности по развитию отраслевых проектов в регионах, используя потенциала индивидуальных программ.

Безусловно, положительным является и то, что в некоторых регионах присутствуют особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки, инновационные парки и т.д.

Таблица 1

Эффекты от реализации индивидуальных программ в субъектах РФ

|

Субъект РФ

|

Эффекты от внедрения и реализации индивидуальных

программ

|

|

Республика

Тыва

|

Строительство

инженерных сетей, развитие ЖКХ, развитие социальных объектов

|

|

Республика

Алтай

|

Разработка

и реализация механизмов развития для региона. Создано 724 рабочих места.

Реализовано больше 200 проектов и инициатив в развитии сельского хозяйства и

АПК.

|

|

Курганская

область

|

Рост

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, что повысило бюджетную

устойчивость.

|

|

Республика

Карелия

|

Развитие

транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности

(строительство моста и модернизация дорог), развитие МСП

|

|

Республика

Калмыкия

|

Развитие

лизинга в части сельскохозяйственной техники, а также транспорта

|

|

Республика

Адыгея

|

Решение

вопросов социального характера (запуск школ, детских садов, реабилитационного

центра, клиник)

|

При этом нужно отдельно отметить, что регионам при разработке и реализации индивидуальных программ необходимо делать акцент на создании производственных кооперационных цепочек для выпуска продукции.

Например, Р.Тыва за счет средств такой индивидуальной программы создала предприятие по промывке собираемой шерсти с овец, которая потом будет направляться в Китай для производства шерстяных изделий [11]. Мы считаем, что в Р.Тыва нужно создать производственный комплекс замкнутого цикла по производству одежды из шерсти, а также рассмотреть возможность производства кашемировой шерсти по аналогии с Республикой Монголией со схожим природным потенциалом (сейчас Республика Монголия – занимает лидирующее место в мире по производству кашемира). Для России это была бы востребованная продукция, а сейчас в нашей стране весь кашемир импортный.

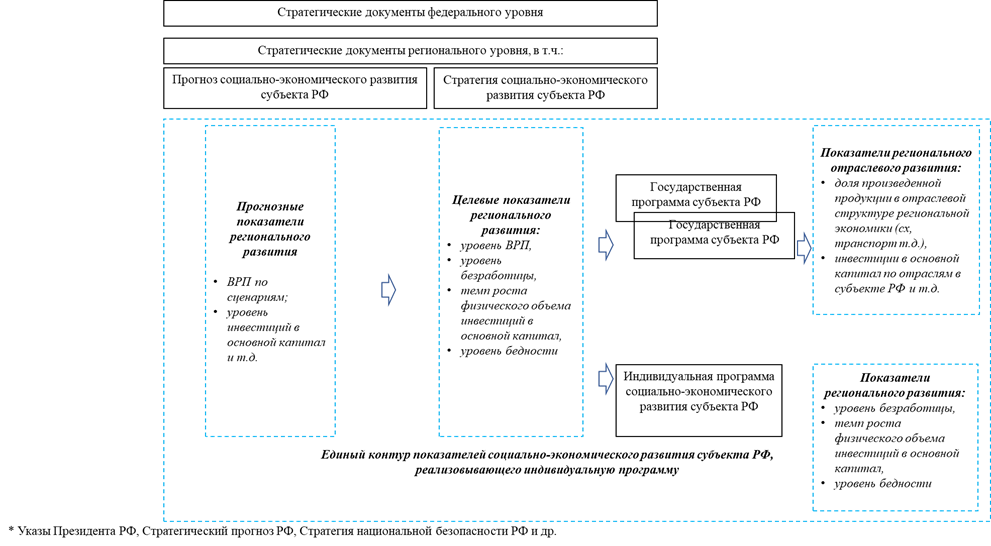

Отдельно следует выделить проблему институциональной оторванности инструмента индивидуальных программ от системы стратегического государственного планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Отсутствует подход и формирования сквозных целевых показателей (индикаторов) в рамках указанной системы, позволяющих учитывать результаты реализации индивидуальных программ в достижении национальных целей развития регионального уровня.

В этой связи мы считаем необходимым увязать в единый контур стратегического планирования и управления все документы стратегического планирования на региональном уровне, включая индивидуальные программы. Увязка должна проводиться через включение инструмента индивидуальных программ в нормативно-правовую базу, регламентирующую стратегическое планирование и управление на соответствующем уровне. Механизмом встраивания мы считаем соподчинение формируемых показателей в уже существующих документах и индивидуальных программах. Состав показателей должен быть при этом пересмотрен с позиции расширения, сопоставления между собой по критерию возможной дезагрегации, учета региональных особенностей и др. Такой подход позволит систематизировать все документы стратегического планирования по критерию соподчинения показателей в них, установив взаимосвязь между мероприятиями, способствующими их достижению. Проработка указанных вопросов позволит проводить качественно мониторинг достигаемых промежуточных результатов (на ежеквартальной основе) и принимать более обоснованные управленческие решения, исходя из полноты всей информации о реализуемых программных мероприятиях и их учете при оценке достижения поставленных стратегических целей.

Для реализации данного подхода мы считаем необходимым нормативно закрепить использование индивидуальных программ в рамках 172-ФЗ, что позволит не только встроить инструмент, но и проработать учет достигаемых результатов в развитии региона. Предлагаемая схема представлена Рисунке 2.

Среди проблем оценки эффективности индивидуальных программ для регионов следует выделить то, что дифференциация используемых инструментов не позволяет в полной мере оценить воздействие именно индивидуальных программ на регионы.

Также сложность оценки обусловлено высокой динамикой показателей индивидуальных программ, т.к. из года в год целевые показатели могут меняться и по составу, и по значениям.

Безусловно, данные проблемы необходимо решить посредством институционального регулирования в соответствующей нормативно-правовой базе в части разработки состава показателей и учета региональных особенностей развития регионов.

Нужно учесть при корректировке Методических рекомендаций необходимость учета различий в развитии регионов, например, нельзя применять единые лекала для поддержки Республики Тыва с отсутствующим промышленным потенциалом и Республики Карелия.

В части состава показателей, определённых Минэкономразвития России, наши предложения сводятся к следующему.

Сейчас ведомством определяется динамика через рост инвестиций в основной капитал и реальных душевых доходов населения. Однако, при низких значениях инвестиций в основной капитал и доходов населения высокий темп роста возникает по причине эффекта низкой базы, что изначально вносит некорректность.

Рисунок 2. Индивидуальная программа как элемент системы стратегического государственного планирования РФ

Источник: составлено автором

Как показал проведенный анализ, необходимо расширить состав унифицированных показателей для индивидуальных программ (сейчас их четыре), учитывая органичные проблемы регионов. Например, для Республики Алтай, Республики Тыва проблемы демографии и оттока населения стоят более остро, чем для Республики Карелия и, соответственно, необходимы показатели, которые смогут проанализировать прогресс именно в сфере миграции и демографии [22].

Также, для региона важно добавить показатели бюджетной устойчивости региона с выделением собственной доходной базы. Данная мера позволит региону определить потенциал повышения своей доходной базы и определить меры по нейтрализации возникающих бюджетных рисков. Регулярный мониторинг прокси-показателей позволит повысить прочность региона к внутренним и внешним шокам.

Для регионов со слабым уровнем социально-экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока в качестве апробации эксперимента можно предложить отдельный блочный пакет помощи через индивидуальные программы, предусматривающий межрегиональные кооперационные цепочки по созданию продукции высокой добавленной стоимости.

Это позволит апробировать практику формирования мероприятий в рамках макрорегионов по созданию производственных цепочек, вовлекая потенциал отдельных регионов и усиливая синергетический эффект межрегионального и межотраслевого взаимодействия. В дальнейшем при положительном опыте этот подход можно тиражировать на другие регионы, которые могут по своей экономической специализации дополнять друг друга в создании кооперационных цепочек.

В части контроля за достижением ожидаемых результатов по итогам реализации индивидуальных программ следует предусмотреть меры, которые должны быть приняты к тем регионам, которые не достигли планируемых показателей социально-экономического развития, о которых декларировалось при заключении соглашения. Такая мера позволит повысить ответственность за разрабатываемые и реализуемые индивидуальные программы, что повысит общую управленческую культуру и подотчетность обществу.

В рамках требований к регионам-претендентам на финансирование индивидуальных программ необходимо определить следующее.

Необходимо пересмотреть требования к регионам, которые претендуют на разработку индивидуальных программ. Предлагается регионам представлять проекты изменения структуры экономики посредством индивидуальных программ, оценкой потенциального увеличения инвестиционной привлекательности, снижения оттока населения и т.д. Важно увидеть реальные проекты, оценить их потенциальный вклад в ВРП региона и страны, вклад в изменение курса на экономику предложения. Такой подход даст импульс по-новому использовать инструмент индивидуальных программ для регионов со слабым уровнем социально-экономического развития: как комплекс мер развития, на не выживания. Именно от содержания созидательных проектов, от их проработанности и взаимоувязки между собой зависит результативность и эффективность используемых бюджетных ассигнований индивидуальных программ.

Важно нормативно закрепить условие представление финансирования безусловное направление не менее 80% денежных средств индивидуальных программ на развитие региональной экономики с доминантой на оздоровление структуры экономики (уход от сырьевой направленности). Такие меры позволят инструменту индивидуальных программ отойти от локального решения текущих проблем выживания к развитию экономики по направлениям региональной специализации применительно к созданию производства конечной продукции высокой добавленной стоимости.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что реализация индивидуальных программ из-за их незначительного масштаба изначально не могла претендовать на кардинальные изменения социально-экономического развития в отдельных субъектах Российской Федерации. Выделяемый ежегодно объем бюджетных средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ не может претендовать на полное решение всех социально-экономических проблем в регионах.

Однако, используя и развивая инструмент индивидуальных программ, учитывающего органику развития конкретных регионов, можно локально решить текущие проблемы, обозначить направления развития регионального потенциала и привлечь инвесторов

Заключение

Инструмент индивидуальных программ является сравнительно молодым, в связи с чем, учитывая текущий опыт реализации и выделенные проблемы, целесообразно предложить его методологическое насыщение.

Так, базовым условием повышения эффективности реализации индивидуальных программ должна стать встроенности в общий контур стратегического государственного планирования на федеральном и региональном уровнях, что позволит учитывать потенциал программного инструмента в достижении поставленных целей развития. Учёт показателей реализации индивидуальных программ даст возможность оценивать вклад индивидуальных программ в региональное развитие в координатах регионального целеполагания, планирования и программирования. Такая имплементация должна дать эффект систематизации всего инструментального потенциала региона для повышения его возможностей концентрировать ресурсы на точках роста и развития, достигая поставленные стратегические цели, осуществления качественного мониторинга и управления территорией.

Необходимо пересмотреть состав показателей с учетом индивидуальных особенностей развития регионов, а таже добавить показатели бюджетной устойчивости региона с выделением собственной доходной базы, что позволит определять диапазон прочности и возникающие риски.

Следует более внимательно уставить требования к предоставлению финансирования индивидуальных программ регионам, исходя из целей все-таки развития, а не выживания. Для этого нужно оказать методологическую помощь в формировании проектных предложений в части разработки производственных цепочек замкнутого цикла, учитывая межрегиональный и межотраслевой потенциал территорий.

Необходимо обеспечить качественный мониторинг по прокси-показателям достижения ожидаемых результатов и установить ответственность за их недостижение.

Таким образом, разработанный комплекс мер может повысить инструментальную роль индивидуальных программ через имплементацию инструмента в общий контур стратегического государственного планирования, обеспечить межрегиональную и межотраслевую взаимоувязку в макрорегионах, повысить управленческую культуру и подотчетность обществу в использовании бюджетных ассигнований. Реализация данных мер может быть реализована уже в следующем бюджетном цикле, позволив внести существенный вклад в достижение новых национальных целей, поставленных Президентом РФ.

К настоящему моменту предусмотрено финансирование на 2025-2026 годы по 10 млрд ежегодно, а также принято решение о включении Р.Хакасии и Кировской области в перечень таких регионов для индивидуальной поддержки. Безусловно, это небольшие деньги для коренных преобразований в слабых регионах. Однако, если подойти к реализации данных бюджетных ассигнований более системно, учитывая предложенные меры, это может дать возможность слабым регионам начать движение от выживания к развитию.

Источники:

2. Монгуш, С. П., Марьясова Е. П. Актуализация индивидуальных программ социально-экономического развития регионов Сибири // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2023. – № 25(4). – c. 15-33.

3. Монгуш С. П. Качественная составляющая индивидуальной программы социально-экономического развития региона, входящего в состав Енисейской Сибири // Вестник Института социологии. – 2023. – № 1. – c. 155–165. – doi: 10.19181/vis.2023.14.1.10.

4. Транова М. Т. Индивидуальные программы социально-экономического развития регионов Южной Сибири: сравнительный анализ. / География и природопользование Сибири: сб. ст. / АлтГУ, Ин-т географии; гл. ред. Г. Я. Барышников. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2021. – 121-130 c.

5. Суспицын С.А. Реалии и альтернативы развития Сибири // Всероссийский экономический журнал ЭКО. – 2011.

6. Суспицын С.А. Эволюция территориальной структуры Сибири в генетическом сценарии развития экономики // Всероссийский экономический журнал ЭКО. – 2014.

7. Литвин Г.В., Соколов А.П. Механизм реализации приоритетных национальных программ для социально-экономического развития регионов // Журнал прикладных исследований. – 2022.

8. Бузмакова А.Н., Голосова Л.В. Взаимоотношения муниципальных и региональных органов управления при реализации национальных проектов России 2019-2024 гг // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2022. – № 12. – c. 122-127.

9. Новосельцева А.П., Михайличенко Н.А., Таранова И.В. Устойчивое развитие региональных социально-экономических систем в современных условиях // Вопросы экономики и права. – 2024. – № 1 (187). – c. 48-52.

10. Жихаревич Б.С. Критерии качества стратегий российских регионов в 2023 году // Региональная экономика. Юг России. – 2024. – № 1. – c. 15-24.

11. Методические рекомендации по организации работы по разработке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 25 октября 2019 г. № 698

12. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 № 972-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 - 2024 годы»

13. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 9.04.2020 г. № 937-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы»

14. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 г. № 928-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы»

15. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 г. № 973-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 - 2024 годы»

16. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 г. № 926-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020 - 2024 годы»

17. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 г. №992-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы»

18. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 16.04.2020 г. № 1043-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на 2020 - 2024 годы»

19. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25.02.2020 г. № 422-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020 - 2024 годы»

20. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 г.№ 927-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий-Эл на 2020 - 2024 годы»

21. Индивидуальная программа социально-экономического развития, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 865-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Чувашия на 2020 - 2024 годы»

22. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023. / Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2023. – 1126 c.

Страница обновлена: 31.12.2025 в 12:47:12

Download PDF | Downloads: 40

Individual programs of the regions: methodological aspect

Ekaterinovskaya M.A.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 14, Number 7 (July 2024)

Abstract:

The constituent entities of the Russian Federation develop unevenly on the basis of their potential. Today, the issue of increasing the independence of the subsidized regions, which lag significantly behind the average Russian values of the main macroeconomic indicators, is becoming more and more urgent. The analysis of the practice of developing individual programs for the socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation with a low level of socio-economic development, as well as the identification of current problems and the development of proposals for their improvement may be of interest not only to scientists but also to executive authorities at the federal and regional levels.

The author of the article has developed a set of measures to increase the instrumental role of individual programs by embedding them in the general contour of strategic state planning of the Russian Federation. Methodological approaches to improve the assessment of the effectiveness of individual programs have been formed.

Keywords: region, program, development, sustainability

JEL-classification: P41, P48, R11, R58

References:

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli. 2023 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2023] (2023). (in Russian).

Buzmakova A.N., Golosova L.V. (2022). Vzaimootnosheniya munitsipalnyh i regionalnyh organov upravleniya pri realizatsii natsionalnyh proektov Rossii 2019-2024 gg [Relations between municipal and regional government bodies in the implementation of national projects in Russia 2019-2024]. International Journal of Applied and Fundamental Research. (12). 122-127. (in Russian).

Litvin G.V., Sokolov A.P. (2022). Mekhanizm realizatsii prioritetnyh natsionalnyh programm dlya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov [The mechanism for the implementation of priority national programs for the socio-economic development of the regions]. Zhurnal prikladnyh issledovaniy. (in Russian).

Mongush S. P. (2023). Kachestvennaya sostavlyayushchaya individualnoy programmy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona, vkhodyashchego v sostav Eniseyskoy Sibiri [The qualitative component of the individual programme for the socio-economic development of one of the regions of the Yenisei Siberia]. Vestnik Instituta sotsiologii. (1). 155–165. (in Russian). doi: 10.19181/vis.2023.14.1.10.

Mongush S.P., Kylgyday A.Ch. (2022). Individualnye programmy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya problemnyh regionov Rossiyskoy Federatsii [Individual programs of socio-economic development of problem regions in the Russian Federation]. PACIFIC RIM: ECONOMICS, POLITICS, LAW Research and Socio-political Journal. (3). 45-712. (in Russian).

Mongush, S. P., Maryasova E. P. (2023). Aktualizatsiya individualnyh programm sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov Sibiri [Update of individual programs of socio-economic development of the regions of Siberia]. PACIFIC RIM: ECONOMICS, POLITICS, LAW Research and Socio-political Journal. (25(4)). 15-33. (in Russian).

Novoseltseva A.P., Mikhaylichenko N.A., Taranova I.V. (2024). Ustoychivoe razvitie regionalnyh sotsialno-ekonomicheskikh sistem v sovremennyh usloviyakh [Sustainable development of regional socio-economic systems in modern conditions]. Issues of economics and law. (1 (187)). 48-52. (in Russian).

Suspitsyn S.A. (2011). Realii i alternativy razvitiya Sibiri [Realities and alternatives for the development of Siberia]. Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal EKO. (in Russian).

Suspitsyn S.A. (2014). Evolyutsiya territorialnoy struktury Sibiri v geneticheskom stsenarii razvitiya ekonomiki [The evolution of the territorial structure of Siberia in the genetic scenario of economic development]. Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal EKO. (in Russian).

Tranova M. T. (2021). Individualnye programmy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov Yuzhnoy Sibiri: sravnitelnyy analiz [Individual programs of socio-economic development of the regions of Southern Siberia: comparative analysis] (in Russian).

Zhikharevich B.S. (2024). Kriterii kachestva strategiy rossiyskikh regionov v 2023 godu [Quality criteria for strategies of russian regions in 2023]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. (1). 15-24. (in Russian).