Project activity centers as an element of the university entrepreneurship ecosystem

Yurova O.V.1![]() , Medveditskova A.S.1

, Medveditskova A.S.1![]() , Berezin A.S.1

, Berezin A.S.1![]() , Minaeva O.A.1

, Minaeva O.A.1![]()

1 Волгоградский государственный технический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 32 | Citations: 2

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53838238

Cited: 2 by 30.01.2024

Abstract:

The authors of the article consider the mechanisms of development and institutional consolidation of students and academic staff project activities in order to form an entrepreneurship ecosystem. The institutional design of project activities in the form of special units sets the tone for serious transformations both within the university and in the context of the university's integration with the external environment.

The objective value of specialized units in the university structure that accumulate the business processes of initiation and development of project activity among students and employees, including cooperation with the external socio-economic field, is confirmed in a number of scientific papers on the construction of an entrepreneurial ecosystem of the university.

The authors describe their own trajectory of project activity institutionalization through the creation of a specialized unit. This is the Center of Project Activity (on the example of a regional reference university), which allows to assemble the key details of the university's entrepreneurial ecosystem into a configuration that ensures continuous interaction between internal elements and the external environment with the receipt of demanded projects at the output. The attempts of universities implementing entrepreneurial transformation using the ecosystem concept demonstrate the need for special institutions in their structure, which act as a resource center for embedding the university into the entrepreneurial ecosystem. The experience of project activity institutionalization includes both a mechanism for forming a division and building appropriate business processes around it and meaningful functional elements. The main barriers during the creation and development of the unit are presented. They can be taken into account when initiating the idea of creating appropriate centers for practice replication.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship ecosystem, project activity, project activity center, youth entrepreneurship, technological entrepreneurship, entrepreneurial university

JEL-classification: I23, I25, L26

Актуальность. Развитие молодежного предпринимательства, а в особенности технологического, все более сейчас рассматривается в качестве одного из ключевых элементов формирования квалифицированных кадров для технологического суверенитета страны и перехода к несырьевой концепции экономического развития. Достижение этих целей, как отмечают авторы [7, c. 13-21] (Konstantinov, Konstantinova, 2022, p. 13-21), возможно при развитии инженерного образования и технологического предпринимательства, обучении студентов способам внедрения научных разработок в реальную экономику. Соответственно, быстрое сокращение времени между получением новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на рынок требует модернизации существующих образовательных, социокультурных институтов и инфраструктуры.

В качестве исходного пункта инновационного развития Белокрылова О. С. и Погосян Н. В. [1, c. 85] (Belokry`lova, Pogosyan, 2016, p. 85) выделяют наличие организаций, в которых инновационная инфраструктура выполняет миссию селекции производственных рутин и выбора тех, которые обеспечивают конкурентные преимущества. По мнению ряда авторов, [12, c. 45] (Kortov, Shul`gin, Terly`ga, 2014, p. 45). университеты обладают неоспоримыми преимуществами в части генерации знаний и концентрации в одном пространстве специалистов различного профиля и компетенций, молодых перспективных кадров, исследовательских команд.

Такой интеграции научной, образовательной, инновационной и производственной сфер способствует и всесторонняя поддержка государства и институтов развития. Целый ряд проектов реализуется с целью выстраивания экосистемы, способной справится с амбициозными задачами массового создания технологических бизнесов и подготовкой соответствующих кадров для них, где университетам, в том числе, отводится роль центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Например, федеральный проект «Передовые инженерные школы», проект по созданию научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) [7, c. 16-21] (Konstantinov, Konstantinova, 2022, p. 16-21), программа ПРИОРИТЕТ 2030, федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» [16].

Речь в данном случае идет о механизмах поддержки университетов, которые постепенно осваивают принципиально новые бизнес-процессы, целью которых является расширение источников доходов, привлечение инвестиций, капитализация интеллектуального потенциала, создание эффективных коллабораций со всеми участниками инновационной цепи, выращивание предпринимателей и высокотехнологичных бизнесов, создание продуктов и технологий для поддержания технологического суверенитета страны. Создаваемые для этой цели внутренние университетские институциональные элементы (департаменты развития, проектные офисы, бизнес-инкубаторы, НОЦы, центры проектной деятельности и др.) выступают точками интеграции между университетом и другими участниками предпринимательской экосистемы, точками входа как для внешних ее участников, так и центрами притяжения для инициативных студентов, преподавателей, научных работников университета. Практика многих вузов показывает, что без институционализации (формального закрепления) данного функционала за специальными подразделениями эта деятельность носит эпизодический, очаговый, локальный характер, держится на персоналиях. Взаимодействие подобных университетских подразделений с субъектами предпринимательства позволит преломить разрыв между результатами интеллектуальной деятельности обучающихся и исследовательских коллективов университета и условиями внедрения новых технологий в бизнес-процессы предприятий. Университет получит возможность коммерциализации научно-технических разработок и результатов исследований, задел формирования надежной базы практико-ориентированного образования, дополнительные источники финансирования и роль полноценного участника в социально-экономическом развитии региона и предпринимательской экосистемы.

Исследователи [13, c. 89] (Trifonova, Proshkina, 2022, p. 89) выделяют в качестве ключевых элементов предпринимательских экосистем университетов наличие и результативное функционирование якорного подразделения в структуре университета, ответственного за аккумулирование информации и координацию действий по реализации всех активностей в программах развития предпринимательства (института, факультета, отдела, кафедры).

Формирование молодежного предпринимательского корпуса, массово запускающего новые бизнесы – одна из задач, стоящих в проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства» - не решится сама собой только посредством программ государственной поддержки. Вывести в экономику из университетов 30 тыс. технологических предпринимателей, реально обладающих компетенциями и соответствующей мотивацией (ключевой показатель федерального проекта – к 2030 г.) требует институционализации данного вида деятельности: вовлечения профильных людей, как внутри университета, так и за его пределами, создания специальных подразделений, в функционале которых появятся такого рода задачи, инфраструктура и иные условия для создания благоприятной предпринимательской среды. Решать такие задачи в отношении обучающихся призваны, в том числе, центры проектной деятельности, берущие на себя интегрирующую, стратегическую, образовательную, наставническую, консультационную, коммуникационную, проектную функции для выполнения задач, которые слабо вписываются в функциональную деятельность «традиционных» подразделений вуза.

Проблема. Предпринимательская экосистема формируется компаниями, агентами и посредниками, венчурными фондами, бизнес-ангелами, а также институтами – образовательными, финансовыми, общественными, связанными между собой предпринимательскими процессами. Не вызывает особых дискуссий утверждение о том, что организации высшего образования могут претендовать на роль интегратора/полноценного члена экосистемы предпринимательства по целому ряду объективных условий. Университеты располагают инфраструктурной средой, благоприятной для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обладают компетенциями различного профиля и развивающейся сетью профессиональных контактов, характеризуются наличием экспертизы по целому ряду направлений. Однако, кроме создания благоприятных условий, для того чтобы вуз стал полноценным звеном экосистемы предпринимательства, признаваемым всеми участниками предпринимательского процесса в качестве такового, необходимо демонстрировать этим участникам постоянную вовлеченность в указанные процессы не на эпизодической, а на воспроизводимой и массовой основе. Подобную массовость может обеспечить только работа с молодежными инициативами, проектами, разработками, поскольку эта целевая аудитория – есть постоянно возобновляющийся ресурс университета.

При достаточно традиционном механистическом подходе к управлению в большей части университетов, основанном на формальных системах сбора данных, построения информации, постановки задач подразделениям и сотрудникам, средств анализа и оценки их деятельности, вариантов мотивации и стимулирования этой деятельности ожидать постоянной вовлеченности в процессы создания и поддержания предпринимательской экосистемы со стороны сотрудников не приходится.

Тогда как студенты, не отягощенные таким количеством формальных обязательств в отличии от преподавателей, исследователей, сотрудников могут экспериментировать и «творить будущее из подручных материалов» [14] (Xargadon, 2007). Нужно только немного им в этом помочь, создав условия для подобного творчества. «Взрослые» подразделения (инжиниринговые центры, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.) не рассматривают (в большинстве случаев) серьезно молодежные инициативы как источник инновационных решений, имеющих потенциальную ценность, в том числе коммерческого характера. Часто именно поэтому студенческие инициативы не попадают в ореол внимания специалистов этих подразделений, а работа со студенческими командами в их функционал. Такая же установка транслируется зачастую и во внешний контур, и тогда партнеры университета и бизнес-сообщество воспринимают инициативы студентов соответствующим образом. Однако, справедливости ради необходимо сказать, что есть и успешные практики университетов, демонстрирующие совсем иной подход к инициированию и поддержке студенческих инициатив. Интерес, в частности, представляет обзор таких проектных практик, аккумулированный в сборнике кейсов [11, c. 12-18] (Leshukov, Isaeva, Evstratova, 2018, p. 12-18), куда вошли самые актуальные и интересные примеры внедрения проектных форматов в российских университетах. Подобные концентрированные материалы появляются в открытом доступе не часто, что затрудняет процесс анализа и «приземления» лучшего опыта на своих площадках.

Опыт ряда университетов показывает отличные результаты в построении предпринимательской экосистемы [17] и доказывает, что проектная деятельность может идти рука об руку с запросами конкретных предприятий, увеличивая или гарантируя, тем самым, применимость разработки (технологии) в реальных условиях, что является одним из серьезнейших мотивационных элементов для студентов, наполняет смыслом деятельность. Современный университет может и должен позиционировать себя, как надежного источника прорывных технологий и креативных методик, пространство научной и инновационной деятельности, структуры, заинтересованной в долгосрочном и эффективном сотрудничестве с реальным сектором экономики. Российские университеты могут увеличить свой вес в технологической повестке, создав на своем периметре креативную инновационную среду.

При всей актуальности концепции экосистемного сотрудничества и практической значимости университета в ней, подобная система профессиональных коммуникаций с внешней средой и выстраивания на этой основе проектной деятельности пока не носит массового характера в университетах, оставаясь на уровне лучших практик. Сложность ее реализации заключается, в том числе, в отсутствии во многих университетах, претендующих на роль предпринимательского, институционального оформления проектной деятельности в виде официальных внутриуниверситетских подразделений, сфокусированных на менеджменте проектной деятельности внутри университета, установлении коммуникаций с бизнес-сообществом, системной и воспроизводимой работе с проектными командами, рутинизации (в хорошем смысле) данной деятельности с целью превращения ее в неотъемлемый элемент университетской организационной культуры.

Отсутствие данного рода структур внутри университета возводит организационный барьер, закрепляющий саму идею проектной деятельности как аморфное, больше инициативное и фрагментарное действо, чем системный работающий механизм с прочным базисом и серьезными перспективами, формируя соответствующее отношение участников предпринимательской экосистемы. Анализируя деятельность университетов, находящихся за пределами ТОП рейтинга предпринимательских университетов, зафиксированы схожие проблемы и слабые стороны: нехватка компетенций в области проектирования, отсутствие критической инфраструктуры и пространств для работы над идеей, разработки, прототипирования и запуска тестового образца, слабые сети профессиональных контактов, отсутствие (непроработка) траекторий апробации проектов во внутреннем университетском поясе с подключением профильных экспертов, недостаточность экспертизы, отсутствие системы мотивации для разработчиков, отсутствие прозрачных механизмов поддержки действительно перспективных проектов, возможностей их дальнейшего внедрения в конкретные региональные предприятия или продвижения на федеральных конкурсных площадках.

Цель исследования, рабочая гипотеза. Целью исследования является выявление условий создания и функционирования центров проектной деятельности в качестве необходимого институционального элемента, способствующего развитию предпринимательской экосистемы университета для массового вовлечения и поддержки студенческих проектных команд

Гипотеза. Авторами выдвинута следующая гипотеза: институциональное оформление элементов предпринимательской, проектной деятельности университета через создание формального подразделения (центра проектной деятельности), позволит собрать воедино необходимые факторы проектной деятельности (компетентные кадры, инфраструктуру, профессиональные сети, профильные проектные программы, экспертизу, партнеров, иные проектные активности), благодаря которым центры проектной деятельности выступят полноценным элементом предпринимательской экосистемы университета. Без интеграции указанных составляющих в одном «центре», данная работа в университете будет носить эпизодический, не системный, локальный характер.

Отсутствие специальных подразделений, выступающих опорными точками в конструкции формирования предпринимательского университета, не позволит выстроить системную, перманентную и взаимовыгодную траекторию сотрудничества между университетом и бизнес-сообществом, предпринимательскими ассоциациями, институтами поддержки, в то время как функционирование подобных точек способствует притяжению и удержанию талантливой молодежи в университетах, увеличению мотивации представителей бизнеса к сотрудничеству, росту экспертной сети, увеличению возможностей и инструментов поддержки студенческих разработок.

Научная новизна. Создаваемые на территории университета центры проектной деятельности сейчас все более берут на себя расширенный спектр задач, помимо организации обучающих и конкурсных мероприятий проектного характера для студентов, выступая инициатором предпринимательской трансформации университетов, превращая студенческие разработки (идеи, инициативы) в основу для создания новых технологичных бизнесов, вывода на рынок конкурентоспособных продуктов, а также точкой интеграции университетских центров (подразделений, команд), связанных с разработками и предпринимательским сообществом, проявляющим к ним интерес.

В исследовательской работе авторами отражен опыт развития центра проектной деятельности (ЦПД) регионального опорного университета с точки зрения концепта (модели создания и институционализации) и практической значимости «проекта» для университета при построении экосистемы предпринимательства. Данный опыт может быть описан и использован как реальный кейс для развертывания этого направления деятельности в других университетах.

Методология исследования основана на кабинетном и полевом исследовании успешных практик проектного обучения в университетах, анализе и систематизации факторов функционирования проектных подразделений с параллельным формированием предпринимательской экосистемы университета.

Материалы и методы. Теоретический материал обобщает взгляды авторов научных работ, посвященных теме развития и институционального оформления проектной деятельности в университетском пространстве, факторам формирования предпринимательской экосистемы университета и подходам к ее необходимым и достаточным элементам, среди которых особое внимание уделено наличию специальных подразделений с соответствующей инфраструктурой, компетенциями, связями, коммуникационными каналами, форматами работы. Эмпирическая часть исследования основана на личных наблюдениях членов авторского коллектива за практиками становления подобных подразделений в ряде российских университетов, а также раскрывает опыт Волгоградского государственного технического университета в реализации проекта «Центр проектной деятельности ВолгГТУ» – от концепта до формального подразделения с «неформальным» перечнем задач и ключевым функционалом при реализации политики по технологическому предпринимательству.

Учитывая большое количество внутренних и внешних участников описываемых процессов, а также связанность задач, стоящих перед ними, экосистемный подход представляется перспективным для выстраивания модели предпринимательского университета, основанной на проектном взаимодействии между университетом и внешними субъектами предпринимательской, государственной, институциональной, социальной инфраструктуры. Именно проектная деятельность является благоприятной средой для зарождения, распространения и поддержания предпринимательского потенциала среди инициативных студентов, молодых ученых и сотрудников внутри университета, и представляется понятной партнерам, которые начинают видеть реальные разработки и понимать смысл практической подготовки. Из студенческих проектных инициатив рождаются инновационные проекты, работающие на укрепление технологического суверенитета страны. Организации, уделяющие особое внимание развитию предпринимательских компетенций у студентов и их активному вовлечению в проектную деятельность, демонстрируют более значимые результаты в технологической и социальной повестке развития территории присутствия и заметны на карте лидеров трансформаций в стране.

Реализация проектно-ориентированной предпринимательской линии в университетах требует качественной, институциональной трансформации. Глущенко В. В [4] (Glushhenko, 2022). акцентирует внимание на развитии центров проектной деятельности (ЦПД), как элемента стратегии развития университета и даже части национальной инновационной экономики. Автором выделены ключевые элементы построения центров проектной деятельности (ЦПД) с парадигмой развития ЦПД как научно-образовательной экосистемы с учетом интересов стейкхолдеров и всех участников данного процесса.

По мнению ряда авторов, [12, c. 187] (Livenczova, Malkova, 2017, p. 187) и [6, c. 127-130] (Ermolenko, Lanskaya, Yakovlenko, 2019, p. 127-130) создание профильных центров внутри университетского пространства повышает эффективность развития предпринимательских компетенций, поскольку данные центры берут на себя ответственность по подготовке проектно-предпринимательских программ, привлекая к ее разработке другие подразделения университета и внешних партнеров - представителей государственных учреждений и бизнес-структур.

Авторы [15, c. 78-80] (Shirokova, Bogaty`reva, Galkina, 2014, p. 78-80) [2, с. 5-8] (Belyakov, 2021, p. 5-8) [8, с. 149] (Kopy`tova, Starcev, Sokolova, 2018, p. 149) доказывают, что предпринимательские намерения студентов проявляются эффективнее благодаря созданию в университетах техно-парков, бизнес-инкубаторов и других объектов инновационной инфраструктуры, способствующих развитию благоприятной предпринимательской среды и духа, что в свою очередь серьезно дополняет образовательные программы и курсы по предпринимательству, повышая тем самым предпринимательскую инициативность среди студентов. Необходимость наличия систем наставничества, сети профессиональных контактов, финансовой поддержки проектных инициатив со стороны университета и заинтересованных в разработках партнеров призывает к созданию профильных центров, аккумулирующих на себе данные вопросы.

Гергерт Д. В. и Артемьев Д. И. [3, c. 123] (Gergert, Artem`em, 2019, p. 123) выяснили, что активное участие, намерения и интересы «заказчиков» к результатам проектной деятельности студентов напрямую влияют на тон ответственности и мотивации студентов к выполнению проектных «бизнес-задач» от реальных заказчиков.

В научной работе Дорошенко С. В. и Шеломенцева А. Г. [5, c. 218-219] (Doroshenko, Shelomencev, 2017, p. 218-219) отмечается объективная ценность экосистемного подхода, открывающего возможность перехода университета к предпринимательскому типу, поскольку происходит интеграции всех участников и элементов экосистемы университета в единую совокупность непрерывного взаимодействия и развития предпринимательства.

Описывая стандарты предпринимательской экосистемы университета, Коротков, А. В. и Зобнина, М. Р. [9, c. 27] (Korotkov, Zobnina, 2019, p. 27) рекомендуют создание структурного подразделения университета, ответственного за данное направление, с разработкой детального плана развития студенческого предпринимательства, где будут отражены, в том числе, вопросы подготовки и повышения квалификации преподавателей, мониторинг предпринимательской экосистемы, наличие офлайн-площадки для общения и работы студентов над стартапами, наличие программ менторства и наставничества.

Белокрылова О. С. и Погосян Н. В. [1, с. 89] (Belokry`lova, Pogosyan, 2016, p. 89) подчеркивают движущую роль институциональной подсистемы инновационной инфраструктуры, создающую условия для развития инфраструктуры инновационного предпринимательства, которая ориентирована на выстраивание партнерских отношений со стейкхолдерами (бизнес-структуры, государство, общественные организации) в процессе разработки, апробации и внедрения инноваций.

Анализ публикаций научно-педагогических работников университетов по теме развития проектной деятельности показывает, что конструкцией проектного образования являются специализированные, профильные университетские подразделения, собирающие вокруг себя многочисленные ресурсы, позволяющие подразделению работать эффективно, с ориентацией на внешнее окружение, формируя тем самым предпринимательскую экосистему университета.

Практика проектного образования в университетах сопряжена с развитием предпринимательской составляющей. Реально функционирующие практики и грамотная институционализация описываемой в работе деятельности, которые анализировались авторами исследования с целью адаптации данных практик и механизмов на собственной площадке, зафиксирована еще в целом ряде университетов: Московский политехнический университет, Высшая школа экономики, Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Донской государственный технический университет, университет ИТМО, Томский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и др.

Результаты и их обсуждение. ВолгГТУ, являющийся опорным университетом Волгоградской области, предпринимает серьезные шаги к формированию проектно-ориентированного подхода к образовательной, исследовательской, внеучебной деятельности и построению на этой основе предпринимательской экосистемы университета. На территории университета функционирует подразделение - Центр проектной деятельности (ЦПД) «POLYGON», являющийся одним из элементов реализации предпринимательской концепции.

Концепция ЦПД в 2017 г. стала внутренним подпроектом стратегического проекта развития университета – «ПроАктив» в программе развития опорного университета, цель которого было создание единой региональной площадки для вовлечения в инженерное творчество обучающихся, научно-педагогических работников (НПР), специалистов предприятий и организаций региона. Смысловая функция ЦПД заключалась в разработке и «запуске» комплексной программы инициации и поддержки проектной активности студентов, ППС, выпускников, представителей предприятий-партнеров.

Первоначальная идея ЦПД в концепции выражалась в предоставлении пространства для профессиональной самореализации студентов через проектную деятельность, получения актуальных компетенций и сквозных знаний, развития предпринимательского мышления, проведения бизнес-встреч. Практическая ценность ЦПД для участников виделась в поддержке научно-технологических разработок молодежи, в том числе продвижении их на региональном и федеральном уровнях.

Инфраструктурный центр включает в себя FabLab-мастерские для инженерно-технической деятельности (механическая мастерская, лаборатория прототипирования, лаборатория электроники, CAD-лаборатория, медиалаборатория), презентационную и коворкинг-зоны.

Первоначально основной целевой аудиторией были студенты университета всех форм и направлений подготовки независимо от курса обучения. По мере развития часть активностей приобрела региональный характер и стала доступна для всех студентов высших и средних учебных заведений региона.

В целевое поле ЦПД попали и иные стейкхолдеры: профессорско-преподавательский состав, научно-педагогические работники, а также сотрудники организаций-партнеров, которые хотели попробовать свои возможности в новом качестве (руководитель, куратор проекта, эксперт, трекер, консультант, наставник и т.д.), для чего в сетке мероприятий центра появились соответствующие активности и сервисы.

Проектная деятельность ЦПД была сфокусирована первоначально в соответствии с концепцией преимущественно на технологических проектах. Однако, учитывая запросы разрастающейся целевой аудитории, в фокус внимания попали и проекты социальной направленности. Проектные команды собираются из студентов различных направлений подготовки, что позволяет сконцентрировать знания разного профиля обучения, заполнить недостающие профессиональные роли (конструктор, химик, программист, экономист, маркетолог и т.д.) и сформировать у каждого участника группы сквозные, междисциплинарные компетенции и навыки.

Внешнее окружение ЦПД представлено сетью профессиональных контактов, состоящей из представителей предприятий партнеров, администрации региона, НКО (некоммерческая организация), институтов развития. Формирование экспертного сообщества, вбирающего в себя представителей различных сфер и организаций обусловлено тем, что студенческие инициативы затрагивают различные аспекты социально-экономической жизни региона. Экспертное сообщество реализует образовательную и наставническую функцию, экспертную оценку, рекомендации по корректировке и развитию проектных инициатив и проектов, поддержка в реализации и масштабировании технологических разработок.

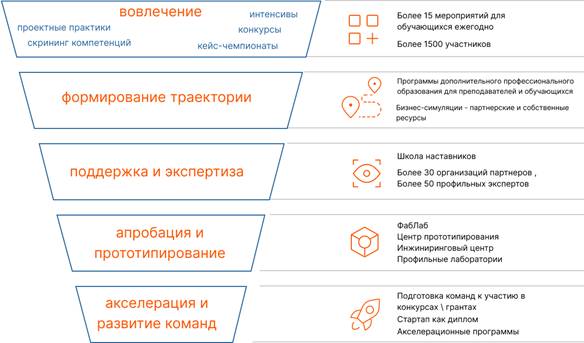

В настоящее время институционально деятельность ЦПД закреплена за первым проректором университета и синхронизирована с деятельностью проректора по молодежной политике. С учетом многопрофильного функционала (рис.1) с 2021 года ЦПД стал оператором политики по развитию технологического предпринимательства, реализуемой университетом в рамках программы ПРИОРИТЕТ 2030.

Рисунок

1.

Целевая деятельность Центра проектной деятельности

Рисунок

1.

Целевая деятельность Центра проектной деятельности

Источник: составлено авторами

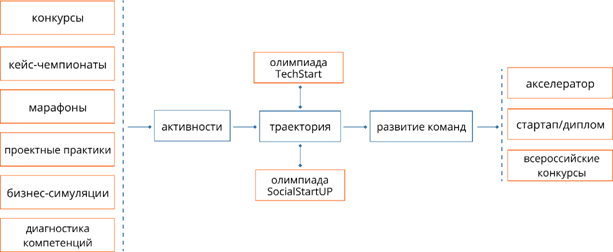

Вовлечение в проектную деятельность студентов («воронка» на входе) происходит через разработанные ЦПД конкурсные, образовательные и олимпиадные истории (рис.2), органично вписывающиеся в политику развития технологического предпринимательства ВолгГТУ.

Для обучающихся сформирована сетка активностей (рис.2), направленная на вовлечение студентов в проектную деятельность и выявление индивидуальных интересов для последующих уровней активностей. Через проектные активности студенты погружаются в проектную деятельность, находят интересные для себя области для разработки проектных решений, далее переходят на ступень выше – олимпиады по технологическому (TechStart) и социальному (SocialStartUP) предпринимательству. В сетку активностей подключаются предприятия-партнеры, предлагая ряд направлений проектов (вписывающихся в политику по стратегическому развитию компании) в формате номинаций или же техническое задание для решения текущей технологической задачи.

Рисунок 2. Траектория «POLYGON»

Источник: составлено авторами

Акселерационные программы («ТраекториЯ» - программа 2022 года в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства») и развитие команд (программа «Стартап как диплом», Проектно-образовательные интенсивы по модели УНТИ 2035, подготовка ко всероссийским конкурсам, грантам программы ФСИ «Студенческий стартап») – ключевой этап траектории студенческих инициатив для студентов, желающих вывести проект в реальные условия рыночной экономики, найти поддержку, площадку для тестового запуска проекта. Данная локация поддерживается консультационными встречами со специалистами ЦПД, организацией встреч с профильными экспертами, питчингами, экспертными сессиями и доступом к нетворку.

Для вовлечения преподавателей в проектный контур, а также для подготовки специалистов проектной деятельности, предусмотрены активности формата дополнительного профессионального образования («Школа наставничества», «Школа технологических брокеров», «Модераторы проектных сессий», «Организация проектной деятельности», «Трекер проектных команд», «Подготовка наставников для участия в акселерационных программах»).

Для погружения студентов, преподавателей и сотрудников университета в предпринимательскую область и знакомства с опытом профильных предпринимателей на площадке ЦПД проводятся мероприятия с привлечением бизнес-сообщества: стратегические сессии, форсайты, круглые столы, форумы, конференции, практические семинары, визионерские лекции.

Актуальная задача – связать в единый механизм отдельные элементы модели вовлечения и подготовки команд/технологических предпринимателей, готовых выводить на рынок технологические продукты, формирование, институционализация и тиражирование которой входит в состав стратегических приоритетов вуза. Для этих же целей на базе ЦПД ВолгГТУ открыт центр компетенций АНО платформа РСВ. Фокус: технологическое предпринимательство. Цель: диагностика компетенций обучающихся, рекомендации по формированию компетенций, недостающих (слабо проявленных) при выстраивании индивидуальной траектории развития, организация обучающих мероприятий. Открыта предпринимательская точка кипения АНО Платформа НТИ. Фокус технологическое предпринимательство. Цель: расширение «воронки» на входе, организация тематического нетворкинга, реализация сетки профильных мероприятий.

Таким образом, в формировании и функционировании ЦПД определяются 4 опорные точки: четкое встраивание в структуру университета, физическое пространство с современной инфраструктурной наполненностью, специалисты в области проектирования (наставничество, разработка, сопровождение и упаковка проекта, консультирование), профессиональные сети (экспертиза, консалтинг, поддержка, площадки для апробации или внедрения результатов проекта).

Опыт авторской команды по организации функционирования центра проектной деятельности подчеркивает постепенное движение университета к созданию благоприятной среды для развития предпринимательской экосистемы, интеграцию усилий и ресурсов различных подразделений университета и внешних участников в этом направлении, заметность результатов работы во внутреннем и внешнем контуре университета.

Стоит отметить, что полноценное использование механизмов реализации описываемых в исследовании бизнес-процессов в университете, проверяется на прочность барьерами, возникающими на стадии инициации, институционализации и функционирования профильных подразделений, лежащих в основе экосистемы предпринимательства. Авторский взгляд сфокусирован на группе факторов, играющих первостепенную роль в обеспечении условий функционирования таких подразделений (составлено из опыта исследовательской команды и по результатам анализа деятельности профильных центров других университетов):

- организационный барьер определяет роль и место ЦПД в структуре университета. Отсутствие формального статуса ЦПД (иного аналогичного подразделения) является первопричиной низкой результативности работы подразделения как с внутренними участниками, так и с внешними заинтересованными сторонами, препятствием в создании и развитии инфраструктуры подразделения, придает деятельности подразделения «партизанский» (эпизодический, локальный) характер;

- идеологический барьер связан с позиционированием ЦПД, результатов его деятельности для популяризации проектной составляющей и предпринимательской культуры среди студенческого и университетского сообщества в целом. Задача – передать практическую ценность, настрой, проецируемый образ ЦПД в студенческое пространство, административных подразделений университета и поле внимания региональных стейкхолдеров как прогрессивного подразделения, нацеленного на инновационное взаимодействие и содействие инициации и выведению студенческих разработок в реальный сектор экономики;

- методологический/методический барьер связан с общим пониманием и разделяемым смысловым наполнением деятельности центра у студентов, сотрудников связанных подразделений, внешних партнеров и заинтересованных лиц. Речь, в данном случае, идет о создании методик, прозрачных описаний ключевой деятельности, траекторий включения в нее для различных категорий участников, обучении основным инструментам работы: повышение квалификации для сотрудников университета, программы обучения для студентов, формирование продуманной сетки проектных активностей, алгоритмы работы с экспертным сообществом, описания процессов работы со студенческими инициативами, предполагаемых траекторий профессионального сотрудничества;

- системный барьер проявляется в виде отсутствия или слабого (непрозрачного) отображения результатов деятельности ЦПД в стратегии развития университета, что проявляется в неясности горизонта стратегического и тактического развития подразделения, перекосов в сторону какого-либо из направлений (образование, внеучебная деятельность и т.д.), в результате чего теряется сам замысел и причина существования подобных подразделений в структуре университета;

- коммуникационный барьер подразумевает наличие у самого подразделения собственных каналов связи, как с внутренними участниками, так и понятную «точку входа» для стейкхолдеров во внешнем поясе университета. Собственные каналы должны иметь связь с региональными СМИ для освещения ярких мероприятий проектного характера, анонсов, результатов работы в целях популяризации творческой деятельности и вовлечения молодежи в научно-техническое творчество. Без комплексной коммуникационной политики выстроить системную работу в этом направлении не получится.

Безусловно, это не полный список возможных ограничений, которые могут стать серьезными барьерами при масштабировании деятельности. К таким ограничениям (особенно на начальном этапе) необходимо отнести отсутствие компетенций у сотрудников, неверное целеполагание и KPI, отсутствие поддержки руководства, конкуренция за ресурсы и т.д. В каждом конкретном случае список барьеров свой, однако, опираясь на опыт коллег и открытое взаимодействие с ними, можно учесть многие из этих аспектов при развертывании на своих площадках описанных бизнес-процессов.

Выводы и заключение. В ходе исследовательской работы авторами были определены ключевые элементы создания и условия институционализации центров проектной деятельности, наличие которых является одним из ключевых факторов при создании благоприятной атмосферы формирования предпринимательской экосистемы университета. На основе анализа практик внедрения проектных активностей ведущими университетами и собственного опыта описано создание и функционирование специального подразделения в университете – Центра проектной деятельности, берущего на себя важный функционал для построения предпринимательской экосистемы: вовлечение студентов и сотрудников в научное и инженерное творчество, поддержка перспективных команд, экспертиза разработок, взаимодействие с партнерами, построение траекторий развития для творческих личностей. Описаны возможные барьеры в процессе развития проектного подразделения, которые необходимо учитывать для адаптации описываемых практик при тиражировании в университетах.

References:

Belokrylova O.S., Pogosyan N.V. (2016). Institutsionalnaya sostavlyayushchaya innovatsionnoy infrastruktury vuza kak resursa strategicheskogo razvitiya [Institutional infrastructure component of innovative university as a resource for strategic development]. Journal of economic regulation. (1). 84-92. (in Russian). doi: 10.17835/2078-5429.2016.7.1.084-092.

Belyakov K.O. (2021). Sem urovney i sem shagov predprinimatelskogo treka v universitete [Seven levels and seven steps of the entrepreneurial track at the university]. Innovations. (4(270)). 3-10. (in Russian). doi: 10.26310/2071-3010.2021.270.4.001.

Doroshenko S.V., Shelomentsev A.G. (2017). Predprinimatelskaya ekosistema v sovremennyh sotsioekonomicheskikh issledovaniyakh [The entrepreneurial ecosystem in the contemporary socio-economic studies]. Journal of Economic Theory. (4). 212-221. (in Russian).

Ermolenko V.V., Lanskaya D.V., Yakovlenko A.E. (2019). Obespechenie deyatelnosti proektnogo ofisa infrastruktury innovatsionnoy ekosistemy universiteta [Ensuring the activities of the project office infrastructure innovation ecosystem university]. Vestnik Akademii znaniy. (3(32)). 125-133. (in Russian).

Gergert D.V., Artemev D.I. (2019). Praktika vnedreniya proektno-orientirovannogo obucheniya v vuze [Practical implementation of project-based learning at the university]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 23 (4). 116-131. (in Russian). doi: 10.15826/umpa.2019.04.033.

Gluschenko V.V. (2022). Ekosistemnyy podkhod k razvitiyu tsentra proektnoy deyatelnosti universiteta v protsesse perekhoda vysshego obrazovaniya k novomu tekhnologicheskomu ukladu [Ecosystem approach to the development of the center of university project activities in the transition of higher education to the new technological mode]. Modern scientific researches and innovations. (11(139)). (in Russian).

Khargadon E. (2007). Upravlenie innovatsiyami : opyt vedushchikh kompaniy [Innovation Management: Experience of Leading Companies] M. [i dr.]: Vilyams. (in Russian).

Konstantinov I.B., Konstantinova E.P. (2022). Tekhnologicheskiy suverenitet kak strategiya budushchego razvitiya rossiyskoy ekonomiki [Technological sovereignty as a strategy for the future development of the russian economy]. Bulletin of the volga region Institute of Administration. 22 (5). 12-22. (in Russian). doi: 10.22394/1682-2358-2022-5-12-22.

Kopytova N.E., Startsev M.V., Sokolova E.B. (2018). Razvitie predprinimatelskoy i proektnoy kompetentsiy u studentov universiteta [Development of entrepreneurial and project competencies among university students] Personal and professional development of the future specialist. 147-151. (in Russian).

Korotkov A.V., Zobnina M.R. (2019). Standarty predprinimatelskoy ekosistemy universiteta: rekomendatsii po razvitiyu predprinimatelskoy ekosistemy [University Entrepreneurial Ecosystem Standards: Recommendations for Developing an Entrepreneurial Ecosystem] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Kortov S.V., Shulgin D.B., Terlyga N.G. (2014). Predprinimatelskaya model razvitiya federalnogo universiteta [The entrepreneurial model for the federal university development]. Innovations. (8(190)). 42-50. (in Russian).

Leshukov O.V., Isaeva N.V., Evstratova L.A. (2018). Proektnoe obuchenie: praktiki vnedreniya v universitetakh [Project-Based Learning: Practices of Implementation in Universities] M.: Izdatelskiy dom NIU VShE. (in Russian).

Liventsova E.Yu., Malkova I.Yu. (2017). Razvitie sotsialno-predprinimatelskoy kompetentnosti obuchayushchikhsya v obrazovatelnom prostranstve klassicheskogo universiteta [Development of social and entrepreneurial competency of students within the educational process of a classical university]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. (425). 187-190. (in Russian). doi: 10.17223/15617793/425/24.

Shirokova G.V., Bogatyreva K.A., Galkina T.A. (2014). Effektuatsiya i kauzatsiya: vzaimosvyaz universitetskoy infrastruktury i vybora tipa povedeniya v protsesse sozdaniya biznesa studentami-predprinimatelyami [Effectuation and causation: the relationship of university infrastructure and behavioral choices in business creation by student entrepreneurs]. Russian Management Journal. 12 (3). 59-86. (in Russian).

Trifonova N.V., Proshkina A.S. (2022). Predprinimatelskaya ekosistema: osnovnye kharakteristiki [Entrepreneurial ecosystem: key features]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (5-1(137)). 86-90. (in Russian).

Страница обновлена: 05.05.2025 в 01:58:49

Russia

Russia