Human-centered resource as the driver of innovative changes in the mobilization economy

Shchepakin M.B.1, Khandamova E.F.1, Bzhennikova D.G.1

1 Кубанский государственный технологический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 49 | Citations: 8

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 1 (January-March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=52456696

Cited: 8 by 30.01.2024

Abstract:

The reasons for the deceleration and inertia of the national economy development associated with the unresolved internal problems in the socio-economic system are argued.

The authors substantiate that the human-centered resource acquires the properties of a driver of innovative changes in transformative processes of different directions.

It is pointed out that it is necessary to create a harmonized integrity of a set of diverse components in business activities for transformations in key areas of industry and sectoral segments based on the intellectualization of production and technological and similar processes. The factors hindering the development of these processes are identified. It is argued that the factors determining the sustainability of economic growth are the accumulation of human capital based on Russian value orientations. The authors propose a model to activate the involvement of the intellectual and creative potential of people with their underutilized innovative ability to strengthen the competitiveness of business and the national socio-economic system as a whole.

Keywords: mobilization economy, innovative changes, human capital, human-centered resource, personal identifier, motivational filter-catalyst, manipulation, hybrid marketing, marketing-behavioral adapter, artificial intelligence, trust, business competitiveness, economic sovereignty

JEL-classification: O31, O33, O15

Введение

Современный этап рыночного развития России диктует качественно новые требования к инновационному обновлению системообразующих сфер экономики на основе интеллектуализации технико-технологического развития страны и расширения использования искусственного интеллекта. Связано это с необходимостью достижения баланса между имеющимися ресурсами и возможностями государства, бизнеса и общества осуществлять преобразования разного характера, масштаба и направленности [1] в интересах наращивания экономического роста, укрепления социального благополучия граждан и последовательной реализации установок на разностороннее развитие личности. Президент В. Путин, обозначая первостепенные задачи, которые необходимо решать в сложных и неординарных условиях развития страны, отметил, что наш народ способен отвечать на непростые вызовы внешнего окружения и защищать национальные интересы, а также суверенитет и независимый курс России. Им отмечается, что главные причины торможения и инерционности национальной экономики кроются, прежде всего, во внутренних проблемах. К ним можно отнести: а) непреодоленный дефицит инвестиционных ресурсов со стороны отечественного бизнеса [2]; б) недостаточная концентрация и хаотичная разнонаправленность усилий субъектов предпринимательства и управленческих структур разного иерархического уровня в разработке и внедрении современных технологий (в том числе и на базе расширения зон цифровизации экономики и использования искусственного интеллекта); в) деформация системы профессиональной подготовки кадров и утрата имевшихся ранее конкурентных преимуществ в системе школьного и высшего образования в угоду интересам Запада; г) недостаточное развитие конкуренции в ходе укрепления собственниками крупных капиталов позиций принадлежащих им монополий на территории стран разной юрисдикции; д) изъяны и явные «провалы» в построении коммуникационных полей заинтересованными во взаимном сотрудничестве рыночными акторами; е) дисбаланс во вовлечении ограниченных ресурсов государства и частного сектора экономики при построении моделей импортозамещения на базе современных технологий [3]; ж) потеря деловой активности бизнесом из-за непреодоленных внутренних «сомнений» в лично-эгоистической целесообразности вложения денежных средств в капиталоемкие и крупномасштабные национальные проекты; и) ухудшение инновационно-инвестиционного климата в региональном срезе в результате ослабления мотивационно-поведенческой проницаемости предпринимательских субъектов на крупномасштабные изменения во всех сферах социальной и экономической жизни общества при определенной отчужденности органов власти; к) непреодоленные внутренние противоречия, разногласия между различными стратификационными классами и внутри них в разрезе различных видов власти; л) методическая необеспеченность управления инновационными преобразованиями в рамках ограничений разного характера и в результате недооценки ряда факторов, связанных с требованиями мобилизационной экономики.

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России» [4]. Наращивание человеческого капитала не может осуществляться без институциональных изменений и развития корпоративных связей между субъектами различных функциональных сфер деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической, образовательной, финансово-инвестиционной, маркетинговой, экономической, логистической, нормативно-правовой, духовной и др.), где объединяющими их элементами при осуществлении ими конструктивного профессионального поведения являются мотивационный, коммуникационный и социальный доминаторы [5, 6], а также «реструктуризационный «зонтик» как инструмент управления инновационными изменениями в условиях заместительной экономики [7].

Человеческий ресурс в виде его человекоцентричного звена обретает свойства драйвера [8] всех инновационных начинаний в преобразовательных процессах самой разной направленности, который уравновешивает и нивелирует амплитуду хаотичных колебаний в «клубке» разнохарактерных противоречий, разногласий и конфликтов, возникающих в ходе поиска баланса интересов взаимодействующих сторон в выстраиваемых ими интеграционных мотивационных полях. Вопросы интеллектуализации человеческого ресурса выдвигается на первый план при разработке моделей управления инновационными преобразованиями на основе знаний, воплощения накопленного опыта, совершенствования умений и навыков, когнитивной способности творческих людей мыслить и генерировать новые идеи и новые продукты в рамках изменяющихся внутри них мотивов на самовыражение и самореализацию в самых разных видах профессиональной деятельности. Инновационная экономика и экономика знаний, комплементарно интегрируемые в сфере формирования человеческого капитала фокусируются на симбиозе когнитивных способностей личностей, включающихся в активный преобразовательный процесс при построении взаимодействий предпринимательских структур; они должны при построении коммуникаций выстраивать единое мотивационное поле на рациональное использование ресурсов в рамках формируемых ими цепочек создания ценностей (циклов) и получения добавленной стоимости. Речь идет о тех инновационно обновляемых цепочках, которые способны объединять мотивации, коммуникации и ответные поведенческие реакции субъектов в интересах получения мультипликативного синергетического эффекта [9] в конечном звене получения желаемого ими результата (при производстве продуктов, продаже товаров, создании новых производственно-технологических и иных разработок любой направленности, создании тех или иных благ).

На доверии взаимодействующих сторон должен строиться фундамент конкурентоспособного бизнеса, а также на тех эмоциях и на том поведении субъектов (индивидов), которые «порождены» этим доверием. Должны воплощаться ценностные установки индивидов, способных адекватно откликаться на внешние вызовы и внутренние запросы российского общества на этапе мобилизации ресурсов и возможностей бизнеса и рядовых граждан в отношении укрепления конкурентоустойчивости страны. Доверие, подкрепляемое эмоциями потребителей и иных участников рынка, формирует маркетингово-поведенческий капитал и репутационный капитал бизнеса [10, c. 15-16], создавая реальные условия (а не ситуативно-шатающиеся в восприятии их бизнесом и обществом) для завоевания устойчивых конкурентных позиций субъектами рынка и обеспечения технологической независимости России в условиях изменяющегося внутреннего политико-экономического ландшафта.

Целью исследования является обоснование значимости аккумулирования человеческого капитала для воплощения инновационных преобразований в критически значимых сферах жизнедеятельности общества посредством вовлечения инновационной способности личностей в человекоцентричном ресурсе в процессы изменений разной направленности, а также разработка модели активизации его созидательно-когнитивной составляющей в интересах повышения конкурентоустойчивости бизнеса в условиях мобилизационной экономики.

Инновационный фактор в формировании человеческого капитала преобразований в мобилизационной экономике

В связи с нарастанием внутрисистемных проблем в национальной экономике из-за санкционного давления Запада существенно возрос дефицит качественной рабочей силы, необходимой для осуществления трансформационных преобразований в широком спектре ключевых сфер промышленности и отраслевых сегментов различных видов деятельности. Ориентация на построение новых цепочек создания стоимостей (производственно-технологических, инновационно-продуктовых, маркетингово-логистических и т.п.) высветила нехватку не только инженерно-технических работников, но и научно-исследовательских кадров, потерянных в огромном количестве в 90-е г. в результате недальновидной политики Б. Ельцина в понимании места и роли России в мировом сообществе. Резко выросла в последние годы нехватка вспомогательного персонала и низкоквалифицированных работников. Такое положение дел с кадровым обеспечением подтверждают более 55% российских компаний [11, c. 13].

Интеллектуализация производственно-технологических и подобных им процессов требует оценки тех причин, которые негативно сказываются на динамике и темпах нужных обществу преобразований. Следует признать, что сдерживающими факторами являются: а) слабая сетевизация взаимодействий рыночных субъектов в решении проблем инновационного обновления на базе новых программно-компьютерных платформ [12]; б) инерционность в построении рационального сотрудничества между разными функционально-видовыми бизнес-структурами на основе принятия ими парадигмы искусственного интеллекта; в) неудовлетворительная мотивационная проницаемость работников на активизацию инновационной деятельности из-за низкого уровня оплаты труда; г) отсутствие качественного профессионально-технического образования в среднем звене работающих (падение престижа профтехучилищ); д) непривлекательность работы на заводах и фабриках в результате смены ментальных ориентиров у новых поколений работающих и ориентацией их на западные ценности; е) игнорирование факта того, что Россия 11 апреля 2022 г. исключена из Болонского процесса [13]. А это требует изменения принципиального подхода ко всей системе подготовки кадров высшего и среднего звена.

Следует обратить внимание на заявление В. Фалькова о том, что отечественная система высшего образования должна претерпеть существенные изменения; с одной стороны, это обусловлено кардинальной перенастройкой технологических и экономических процессов, а также адаптацией национальной экономики к новым реалиям, а с другой – существующая система не способствует достижению изначально поставленных целей, что отчетливо просматривается в условиях новой реальности, актуализирующей потребность в ускоренном технико-технологическом обновлении различных отраслевых сфер на основе диджитализации экономики. Не происходит дебюрократизации системы образования в России, что ведет, с одной стороны, к утрате содержательных компонентов обретения студентами нужных обществу и государству знаний, а с другой – к усилению сопровождаемой под западным влиянием чрезмерной виртуализации информационного наполнения учебных дисциплин, в том числе и в ходе коммуникационных обменов с профессорско-преподавательским составом учреждений образования. Человек «тонет» в виртуальных мирах из-за бездумного использования цифровизации во всем спектре нужных и ненужных действий, планомерно насаждаемой чиновниками разных уровней «от образования». К сожалению, надо признать, что выстроенная система образования не в полной мере соответствует интересам государства, общества и обучающихся.

Следует отметить, что в век цифровых технологий происходит трансформация понимания их значимости на поступательное развитие общества. Объективным тезисом является то, что, живя в век цифровых технологий, они демонстрируют свое определенное удобство для человека, а антитезисом является то, что они могут быть разрушительны и опасны для человека и общества [14], оказывая свое негативное влияние на состояние человеческого ресурса и на процесс его участия в решении проблемных вопросов развития общества. Качество человеческого ресурса и интеллектуализация инновационных преобразований – это две взаимосвязанные между собой составляющие, которые определяют перспективы достижения нужных обществу темпов обретения желаемой конкурентоустойчивости социально-экономической системой как целостного организма гармоничного взаимодействия составляющих его субъектов (звеньев и элементов) [15]. В реалиях качество человеческого ресурса подвержено эрозии в результате ценностной деформации ментальности новых поколений под влиянием западной информационной борьбы за умы россиян. Именно духовно-нравственные ценности лежат в основе российского мировоззрения. Они выступают ориентиром жизнедеятельности людей в обществе, в изменениях разного характера, в установлении взаимопонимания людей при включении их в преобразовательные процессы. Действующие ценности являются основой формирования стереотипов и рациональных моделей поведения человека в обществе [16]. Интерес к вопросу о том, какие ценности нужны, возникает тогда, когда перед обществом и государством встает вопрос о выборе пути их дальнейшего стратегического развития, предусматривающего обретение Россией экономического суверенитета.

Реальная картина с состоянием трудового ресурса такова: имеет место перекос в сторону роста таких работников, как курьеры (и доставщики продуктов и товаров); за последние 3 года их число выросло в 1,5-2,0 раза (а по заработной плате рост составил от 45 тыс. руб. до 70 тыс. руб.). Это свидетельствует лишь об одном – об утрате интереса определенной части молодежи к получению образования (высшего и среднетехнического). Подкрепляется их такая позиция тем, что заработок курьера даже выше, чем уровень заработной платы в России в 2022-2023 гг. (в разрезе регионов этот уровень колеблется от 33872 руб. ‒ в Алтайском крае до 59098 руб. – в Амурской обл.) [17]. Хотя средняя заработная плата мало о чем говорит, когда существует серьезный разрыв между доходами рядовых работников и собственников капиталов и ресурсов. Кроме того, существует проблема с привлечением молодежи в науку. Она связана с невысоким престижем карьеры ученого. Эта проблема сохраняется, несмотря на наличие большого числа грантовых программ [18]. С 2011 г. обозначилась следующая тенденция: число аспирантов, как и число образовательных учреждений, ведущих подготовку научно-исследовательских кадров, начало сокращаться. Резкий спад желающих обучаться в аспирантурах разных специальностей становится невидимым тормозом в отраслевых преобразованиях инновационной направленности. Утрата престижности получения ученой степени по самым разным причинам и работы в научно-исследовательском секторе экономики ведет к потере весомого интеллектуального звена в человеческом ресурсе, так необходимого для многофункционального и многопрофильного совершенствования отраслевых сфер и различных видов деятельности в национальной экономике [19, 20].

Вектор экономического и производственно-технологического обновления определяется процессом становления «экономики, основанной на знаниях». Приоритетными становятся факторы, определяющие состояние нематериальных активов и интеллектуально-созидательный потенциал людей, формируемый на основе инновационной способности человекоцентричного ресурса. Т.е. значимой величиной становится человеческий капитал [21] как составляющая интеллектуализации преобразовательных процессов. Понимание сути инновационного и интеллектуального капитала тесно связано с пониманием человеческого капитала [22] как незаменимого источника для инновационных изменений разного масштаба.

Признавая те или иные экономические, производственно-технологические и товарные новации, общество сталкивается с усилением фактора ассиметрии со стороны инициатора продвижения новшества в его пользу. А это должно отразиться на требованиях к качеству трудового ресурса и должно сопровождаться необходимостью установления нового устойчивого равновесия между взаимодействующими субъектами, имеющими разные интересы и возможности их удовлетворения. Меняется понятие человеческого капитала с позиций интересов собственников инновационных решений. Главная их задача – извлечение синергетического эффекта из инновационных изменений, а утверждение инновационного типа воспроизводства с использованием интеллектуального капитала выстраивается с ориентацией на интенсивное использование человеческого капитала во всех его формах (интеллектуальной, художественной, физической, морально-нравственной, мотивационно-поведенческой). Человеческий капитал как сложная социально-экономическая категория, формируется из профессиональных знаний и потенциала человека как личности [23]. Развивая это наиболее общее понятие, следует совершенствовать концепцию человеческого капитала, расширяя представление об экономическом подходе к человеческому поведению [24], выстраиваемом в контексте инвестирования ресурсов в человека как в источник экономического роста. При этом не должна затушевываться в той или иной мере социальная компонента такого роста в отношении интересов рядового человека.

Следует обозначить еще один аспект понимания значимости ментальных ресурсов человека в мире постоянных перемен. Человек, включаясь в процессы профессиональной деятельности самоутверждается и самореализуется. Он обозначает свою способность к когнитивной и инновационной деятельности через «феноменологизацию» своего поведения [25, с. 29], отражающего феномены человеческого бытия (сознание и самосознание, воля и желание, личностное и ценностное восприятие окружения и т.п.), но не объясняющего проявление его когнитивно-реализуемой способности в реальном жизненном процессе.

Изменение представлений человека о своей эффективности через понимание своей способности к творчеству, рождению идей и созданию новаций должно приводить к изменению поведенческих проявлений. А это, к сожалению, не происходит по самым разным причинам (предыдущий опыт, опосредованный опыт других людей в подобных обстоятельствах, вербальное убеждение (эксплицитное создание внутренней установки под воздействием сигналов из разных источников их получения), мотивационно-неустойчивое состояние, психологическое «торможение» или «оживление», манипулятивное воздействие на человека инструментами рекламно-маркетингового воздействия (в том числе инструментами, используемыми в виртуальном пространстве) [26, 27]. Оценка самоэффективности личности может поколебать свою устойчивость в зависимости от ситуаций и требований задач, формируемых внешними управляющими сигналами. В результате происходит переоценка возможности человеком эффективным образом реализовывать свою когнитивную функцию, связанную, в том числе и с его способностью создавать интеллектуальные продукты, отвечающие ценностным установкам личности. Феноменологи аналитического направления [28] рассматривают феноменологию в контексте искусственного интеллекта, аргументируя то обстоятельство, которое обозначает взаимосвязь и противоречие между создателями программ ИИ и научением как способом решения проблем с помощью ментальных репрезентаций и эвристик. Хьюберт Дрейфус (авт. - американский философ и профессор философии Калифорнийского университета в Беркли) доказывал, что компьютерные программы не могут достичь человеческого мастерства [29] и не могут заменить человека с его когнитивной способностью (способностью к изучению, к мыслительной деятельности и к сохранению знания и обмену им с другими) при обработке информации его сознанием.

Укрепление субъектности (авт. – применительно к человеку – его способность выступать агентом (субъектом) действия и быть независимым от других людей) всегда связано с ростом качества человеческого капитала, определяемого совокупностью присущих личностям идентификационных параметров, отражающих их ценности, убеждения, права и социальную индивидуальность и в поведенческом и ином воплощении. Непонимание человеком своего «места» в социуме сильно ослабляет его мотивационную проницаемость на конструктивные поведенческие действия не только в собственных интересах, но и в интересах общества и государства. Утрата личностями их субъектности по разным причинам, в том числе и в результате деформации ценностного набора представлений в них самих и в реальном восприятии внешнего окружения, разрушает собственно «стержень» личности, на котором держится вся ее энергетическая, морально-нравственная и ресурсная «конструкция» (мотивационная, поведенческая, коммуникационная). В результате размытой субъектности трудового ресурса под влиянием завуалированных манипуляционных информационных потоков, лавинообразно «сбрасываемых» западными СМИ и иными источниками на получателей сигналов для оказания давления на общественное сознание россиян (по существу характеризующих перманентную информационную войну с Россией), накапливается существенная инерционность в осуществлении работниками действий, направленных на инициативное творческое самовыражение в профессиональной деятельности. И пока Россия будет игнорировать преобразующую силу человекоцентричного ресурса в инновационном обновлении системообразующих и критически значимых сфер в экономике из-за нехватки идентификационной субъектности работников, до тех пор она будет отставать в технологическом развитии в сравнении с передовыми странами.

Имитация высокой мотивированности работников на возрастающие темпы обновлений – это не лучший вариант информационно-пропагандистского подхода к активизации решения важнейших задач экономического и технологического развития страны. Крайне скудна публичность информационного освещения новых достижений и успехов в развитии производственно-технологического потенциала в российской экономике, что особенно важно в режиме мобилизации ресурсов на конструктивную адаптацию к вызовам разного характера.

Человека с его внутренними притязаниями и ориентирами на свое место в социуме следует рассматривать как элемент самоизменяющейся системы, имеющей вполне конкретное воплощение в целевых установках, ценностных параметрах построения взаимодействий между субъектами отношений, определяемое его идентификационным «обликом», как внешним, так и внутренним. Характер общества определяется доминирующими в нем социальными институтами, отражающими и мораль, и нравственность, и ценности рядового человека, и нормы самого общества, формирующего личность. Вхождение России в этап мобилизационной экономики требует изменения всего набора характеристик собственно национального социума, максимально адаптивного к качественно новому набору задач, целей, обстоятельств и внутренних ожиданий рядового человека, ориентированных на кардинальные инновационные изменения во всех областях жизнедеятельности общества. Это касается и системы обретения знаний, и технологического обновления производственной сферы, и воспитания, и маркетингового поведения в выстраиваемых коммуникационных полях участников отношений разного уровня и масштаба. В России в последние 30 лет проводилась политика формирования общества потребления [30], сканирующая западные образчики мышления, поведения и отношения ко всему происходящему. Она деформировала человека, подстраивая его под интересы капитала и шлифуя его в форматы, удобные для представителей проксивласти. Сегодня новая реальность требует расстановки акцентов на совершенно других вещах: на отношении людей к труду, к творчеству и к созиданию во благо общества на основе обретения человеком новых свойств свободной личности.

Общество потребления коренным образом изменило статус образования (прежде всего высшего, коммерциализировав его в огромном масштабе), деформировало личность человека как элемента системы, способного к внутреннему саморазвитию и социальному самоутверждению, превращая образование в услугу, становящуюся товаром [31, c. 10]. Общество потребления в ее лекальном западном отображении для России способствовало деформации новых поколений в их понимании того, кто и как должен выстраивать их внутренний мир для обретения индивидами своего места в развитии цивилизации и в их участии в процессах изменений, обозначаемых установками общества и определяемых интересами его разнообразных институтов. Потребительство как форма воплощения ценностей капитализма и его идеалов становится инструментом в «ядре политической идеологии», «переворачивая» все ценности и нормы этической жизни в необходимом собственникам капиталов направлении. Реальная жизнь в таком обществе потребления усиливает значимость конструирования виртуальной реальности [31, c. 21], обрастающей мифами разного масштаба, закрепляющими необходимость для личности уверенного вхождения в эпоху жизни, где расширяются существенно границы нарастающего искусственного интеллекта, сопровождаемого рекламно-маркетинговыми манипулятивными и симулятивными воздействиями и брендизацией массового сознания [31, c. 27]. Последние обретают свойства важнейшего фактора рыночного успеха. Ментальность людей под влиянием информационного шума, исходящего от «доброжелателей» Запада, сместилась в сторону эмоционально-поведенческой концепции маркетинга [32, 33], которая отражает ослабление ценностно-ориентированной составляющей человеческого капитала.

Как оказалось, модель либерально-буржуазного общества, в рамках которой человеческий капитал обесценивается в ореоле интересов «хозяев жизни», не дает нужного темпа социально-экономического роста. Рынок не обеспечивает производства нужных товаров по всем направлениям жизнедеятельности общества: в результате этого нет того, что нужно для устойчивого развития, и именно сейчас, а не потом. Не реализуется в нужной мере инновационная способность человека в тех сферах, которые являются жизнеобеспечивающими, и делающими Россию самодостаточным государством с нарастающим экономическим суверенитетом. Оглядка на установки Запада обрушила целый ряд отраслей, которые сегодня должны были обеспечить экзистенциальное выживание страны и укрепление ее независимости. И в таком понимании происходящего именно качество человеческого ресурса определяет возможности страны для перехода на новые технологические рельсы с учетом требований выхода из монополярного мира и усиления негативного влияния информационного противостояния России с ее противниками (и явными врагами) в виртуальном пространстве. Критические сферы в экономике страны должны быть в центре внимания общества и его активного человекоцентричного трудового звена. Противодействие внешнему санкционному западному давлению должно сопровождаться реальными, а не мнимыми результатами интеллектуализации производственно-технологического развития страны на основе инновационных преобразований, не противоречащих интересам общества и человека.

Диджитализация экономики как важнейшая составляющая в интеллектуализации инновационных технико-технологических изменений в мобилизационной экономике

Акад. В. Бетлин отмечает, что в характере взаимодействий Запада и России присутствует тезис о том, что РФ должны быть «… доступны лишь технологии и техника, которые устарели на 2 и более поколений» [34, с. 64]. То есть те технологии, в которых «уже заложено отставание». Содержание экспорта-импорта, ориентированного на серьезный перекос в обменных рыночных процессах России с мировым сообществом (в виде стран лидеров технологического развития, «дружественных» стран по параметрам разной направленности, развивающимися странами Азии и Латинской Америки) выступает тем тормозом, который управляется всемирным технико-технологическим «Центром» всей мировой экономики (интегрирующим потенциал современнейших ТНК развитых стран, количественно превышающих 45 тыс. компаний). Этот «Центр» может идентифицироваться нами как явно враждебное финансово-производственно-технологическое ядро противостоящего Западного мира, нацеленного на порабощение, расчленение и уничтожение России в интересах мировой западной элиты. Санкции Запада являются тем инструментом, который целенаправленно включается в работу для ограничения доступа России к рынку новейших технологий и оборудования, когда мотивируется извне уничтожение в России созданных за годы советской власти таких отраслей как машиностроение, станкостроение, электронная промышленность, судостроение, химическая промышленность, легкая промышленность, мебельная промышленность, микроэлектроника и нанотехнологии, телекоммуникационная отрасль и некоторые другие. Размытость образа будущего, нечеткость ожиданий и трендов в производстве и потреблении – явное условие проигрыша в глобальной геополитической и геоэкономической войне с Западом. Игнорирование со стороны высших эшелонов власти требований к системе воспроизводства интеллектуального потенциала – в науке, в образовании и в подготовке кадров, ориентация только на «свободную игру рыночных сил» однозначно ведет в деградации критически значимых для страны сфер деятельности, к подрыву и ослаблению влияния главного фактора современного роста – человеческого капитала, мотивационный стержень которого отдан на откуп бизнес-сообществу в главенствующей цепи которого находится отечественный олигархат. Ограниченность инвестиций в «человеческий капитал» (образование, наука, медицина, культура) расшатывает систему иммунного ответа национальной экономики на вызовы агрессивного внешнего окружения [35]. Тем самым закрепляются на низком уровне инновационные показатели и рейтинги страны (не взирая на «фасадные фейерверки» в виде пиар-акций и точечных проектов типа «Сколково») [36]. Нельзя создать новейший технологический уклад в стране, если инвестировать сотни миллионов долларов в зарубежные экономики и передовые разработки за рубежом, ориентируясь на импортные модели развития науки и игнорируя наследие Российской академии наук и отечественных ученых. Отсутствие у правительства четких ориентиров, понятных целей и ослабленный контроль за развитием системообразующих отраслей экономики удерживает за страной статус мирового сырьевого придатка, когда массово гонится за пределы страны руда, редкоземельные металлы, лес и другие природные ресурсы, которые должны были быть переработаны внутри страны в продукты и товары с высокой добавленной стоимостью. И только после этого они должны были быть проданы на мировом рынке как продукты с высоким уровнем конкурентоспособности.

Статистика такова: доля организаций, которые осуществляют технологические инновации (в общем числе организаций в РФ), в последние годы не превышает 10%, в то время как в развитых европейских странах этот показатель превышает 40%. Невысокий уровень развития инновационных и высокотехнологичных производств отражается на мотивационной доминанте человекоцентричного ресурса в критически важных сферах экономики в части обеспечения ее конкурентоустойчивости [9] и эффективности отечественной экономики, что усиливает зависимость страны от импортных поставок наукоемких и инновационных товаров и услуг [37]. Свои лидирующие позиции сохраняет в большей мере г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан, что объясняется наличием ведущих НИИ фундаментальной и прикладной направленности, университетов и высокотехнологичных производств.

Следует отметить, что в условиях мобилизационной экономики существенным образом меняется интенциональность личности [38] как способности ее сознания каким-либо образом отражать свое отношение к ситуациям, свойствам тех или иных процессов, к вещам как носителям прагматического восприятия окружающего мира. Человек, созерцающий происходящие изменения, меняет свою ментальность в соответствии с новым состоянием жизни в условиях мобилизационной экономики, а именно меняет восприятие, убежденность, желания, надежды, чувства, намерения, поведение. Следует признать, что недооценивается роль человека труда и его мотивационно-инновационный порыв обеспечить переход к новой модели экономики, в которой меняются акценты в системе факторов, определяющих прорыв в новое технологическое пространство и качественно новое состояние социальной жизни, в котором человек будет чувствовать себя вершителем гигантских побед в завоевании стабильной конкурентоустойчивости национальной экономики. Примером такой недооценки человека является суждение А. Кудрина о том, что «экономика России по-прежнему «чрезвычайно» зависит от нефтяных цен, эта проблема никуда не делась. Поэтому пока цена на нефть будет низкой, у нас будут низкие темпы роста. Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики. Новая не появилась пока» [39]. Он не говорит о том, кто является держателем собственности природоресурсных компаний, и почему большая часть доходов от природных ресурсов уходит из бюджета государства. Он не говорит об интеллектуально-творческом потенциале человекоцентричного ресурса, который может изменить положение в экономике России в нужном направлении, используя свой инновационно-когнитивный ресурс. Он не говорится также и о том, что государство должно обратиться к проблемам рядового человека и к возможностям их разрешения для того, чтобы инициировать вовлечение его инновационной способности для решения задач структурных и иных изменений во благо государства, бизнеса, общества и самого человека. Речь идет в основном о том, как выгоднее продать ресурсы, понимая, наверное, что основная сумма дохода останется в руках собственников ресурсов, а не общества и его граждан. Важным является то, что трудовой ресурс вне сферы добывающих отраслей «размывается» и утрачивает свою индивидуальность на рынке труда, а государство теряет нужных системообразующим отраслям специалистов, которые «бегут» из производственных отраслей экономики из-за недоплаты высококвалифицированного труда. Это серьезным образом подрывает мобилизационные возможности государства на создание нужных условий для экономического роста и для укрепления его конкурентоустойчивости. Рационализм государственного управления на разных уровнях выстроенной иерархии «растворяется» и проваливается «в никуда» в декларативных документах стратегического и тактического планирования, которые в большей своей части не исполняются, хотя и наметился определенный прогресс в расстановке новых приоритетов в рамках мобилизационной экономики. Экономоцентризм [40] «в руках» частного капитала деформировал логику встраивания бизнеса в систему прогрессивного развития страны, игнорируя значимость человеческого ресурса и наполняющего его интеллектуально-когнитивного капитала как такого, включаемого в процессы технологического «рывка». Он игнорировался теми, кто определял, что делать, что желать в инновационном развитии, зачем осуществлять создание современных производств и новых технологических возможностей, если можно иметь с легкостью те деньги, которые крупный капитал получает из открытой для всего мира газовой и нефтяной трубы. Вера проксиэлиты в деньги и в их всесилие как мантра, которая отодвигает в неуправляемое поле представление о месте человеческого капитала в системе управления модернизационными и инновационными преобразованиями, явно теряет свое влияние на общественное сознание.

Человеческий капитал в условиях изменившегося состояния расстановки сил в мировом экономическом сообществе обретает свойства незаменимой силы, способной обеспечить интеллектуализацию технико-технологического развития страны в рамках обозначенной В. Путиным необходимости рационального использования искусственного интеллекта для решения стратегических и тактических задач ускорения темпов экономического роста. К сожалению, пока нет понятной идеологии и нет справедливого планирования роста человеческого капитала в контексте решения тех проблем, которые сопровождают его формирование и накопление в требуемом объеме для ускоренного поступательного развития национальной экономики. Это именно то, что отсутствует и не находится в зоне достойного внимания бизнеса и государства по причине их существования в системе «олигархо-династического» капитализма. Настоящее время объявляет вызов человеческим возможностям изменить то, что так долго оставалось в экономике в аморфном состоянии, поддерживаемом безинициативностью и иллюзорной сопричастностью прозападных квазивипов к решению задач развития страны. Информационная «муть» застилает глаза тех, кто не хочет видеть, что происходит в сознании идеологически бесформенных групп социально-блуждающих квазифидошников (авт. – это люди, разбирающиеся в процессах передачи разнообразной по смыслам и целям информации различными способами и активно присутствующие в социальных любительских сетях, реализующих себя в общении с другими пользователями интернета в качестве хобби), отчужденных их ценностными позициями от интересов российского общества и его граждан. Формировать человеческий капитал под новые задачи экономического роста усилиями сомнительных блогеров и «активистов» социальных сетей, а также инструментами воздействия на субъектов рыночного пространства на базе цифровых технологий, вряд ли удастся.

Бесспорен во многом тот факт, что цифровые технологии в борьбе за конкурентоспособность бизнеса дают определенный положительный эффект, но они отчуждают бизнес и общество от человеческого общения, «размывают» морально-нравственное начало во взаимоотношениях человека, общества, государства и бизнеса, которое является основой человеческих коммуникаций, выстраиваемых на всех этапах развития общества в направлении достижения консенсуса между всеми стратификационными классами (от элит разной принадлежности до рядовых граждан).

Искусственный интеллект (ИИ) как форма отображения интеллектуализации различных видов деятельности и процессов проявляет сегодня свой дихотомический характер в системе «человек-общество-машина» при формализации его в предлагаемом многообразии форм и форматов (масштабно реализуемых в виртуальном пространстве, и в социальных сетях, в частности): он не может в полной и достаточной мере способствовать укреплению внутренней устойчивости страны в силу расширения возможностей зоны диджитализации [26] и симулирования на основе ИИ, включаемого в те или иные составляющие функционирования общества «сокрытыми» от взоров общественности субъектами в эгоистических интересах формальных и неформальных бенефициаров, формируемых в разных звеньях жизнедеятельности общества.

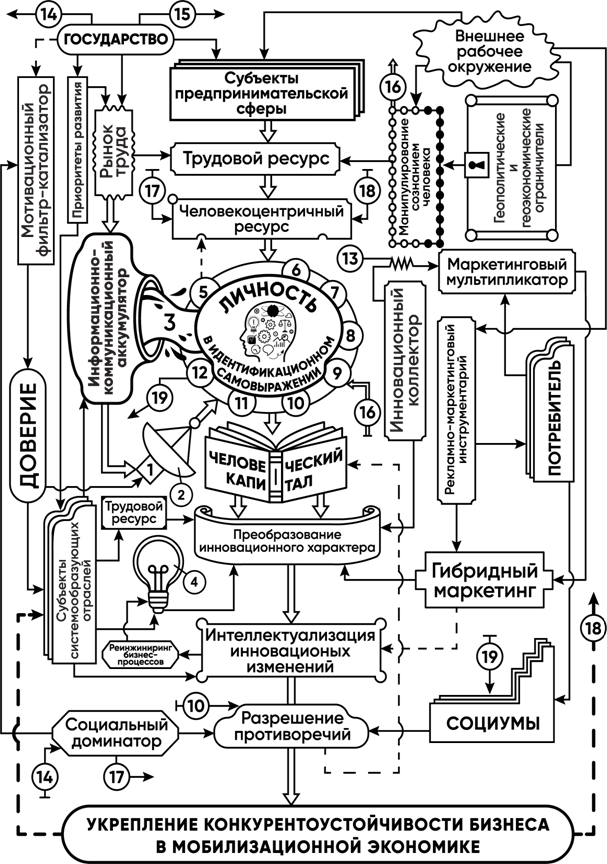

Нами разработана модель активизации созидательно-когнитивной составляющей человекоцентричного ресурса и инновационной способности составляющих его личностей в интересах повышения конкурентоустойчивости бизнеса в условиях мобилизационной экономики (рисунок 1).

Человеческий капитал формируется в результате реализации свойств и характеристик личностей, составляющих человекоцентричный ресурс в системе управления преобразованиями инновационного характера. Отображая набор присущих личности качеств (мотивация, эмоции, воля и энергия, характер, способности разного воплощения, социальные установки и нормы, нравственные и моральные качества, поведение различной направленности), человек откликается на сигналы, поступающие из информационно-коммуникационного аккумулятора и иных источников воздействия на него, создаваемых для манипулирования его сознанием (и в позитивом, и негативном аспектах). Одним из таких источников воздействия на субъектов предпринимательской сферы является маркетингово-эмоциональный локатор (МЭЛ) [41], интегрирующий сигналы государства, бизнеса, субъектов системообразующих отраслей и иных рыночных агентов, прошедших через мотивационный фильтр-катализатор. Этот фильтр настраивается на установки социального доминатора, позволяющего достигать тот уровень доверия, который способен содействовать конструктивному самовыражению личностей в инновационных инициативах, а также воплощению возможностей человекоцентричного ресурса при разнонаправленном турбулентно-пульсирующем информационно-рекламном и маркетинговом давлении рыночных агентов на поведенческую адаптацию субъектов и его персонала в процессах реинжиниринга бизнес-процессов в ходе освоения приоритетных направлений развития различных сфер жизнедеятельности общества в условиях мобилизационных ограничений.

Личностный идентификатор [42] является основой для выбора тех инструментов, которые необходимо вовлекать для достижения желаемого эффекта в инновационных преобразованиях в бизнесе и в реинжиниринговой интеллектуализации бизнес-процессов.

Обозначения: 1– коммуникационный коллектор; 2 – маркетиногово-эмоциональны локатор (МЭЛ); 3 – нерегулируемый информационный поток; 4 – маркетингово-поведенческий адаптер; 5 – мотивация; 6 – эмоции; 7 – воля, энергия; 8 – характер; 9 – способности; 10 – социальные установки и нормы; 11 – нравственные и моральные качества; 12 – поведение; модуляционные воздействия от различных агентов разного контекстного наполнения; 14 -19 – сигналы разного происхождения; -о-о-о-о- – позитивное модуляционное воздействие из различных источников; -•-•-•- – симуляционное модуляционное воздействие из различных источников

Рисунок 1. Модель активизации созидательно-когнитивной составляющей человекоцентричного ресурса и инновационной способности составляющих его личностей в интересах повышения конкурентоустойчивости бизнеса в условиях мобилизационной экономики

Источник: составлено авторами.

Интеллектуализация инновационных преобразований предусматривает ориентацию бизнеса на состояние человеческого капитала и наполнение маркетингово-поведенческого адаптера как инструмента управления преобразованиями инновационного характера, отражающего уровень всего комплекса противоречий (внешних, внутренних, а также личностных и общесистемных). Гибридный маркетинг [43] выступает синтезатором воздействий различных инструментов управления изменениями в направлении их интеллектуализации, но в пределах ресурсных возможностей бизнеса и социальных ориентиров по обеспечению приращения благополучия рядовых граждан.

Разрешая противоречия внутри социально-экономической системы и в ее бизнес-звеньях, а также мотивируя людей на реализацию их инновационной способности при технологизации отечественного бизнеса, возможным становится создание благоприятных условий для укрепления конкурентоустойчивости субъектов предпринимательской сферы в условиях мобилизационной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Обозначена значимость наращивания человеческого капитала для эффективного осуществления институциональных, модернизационных, инновационно-компонентных, структурно-ролевых и иных изменений, а также для развития корпоративных связей между субъектами различных функциональных сфер деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической, образовательной, финансово-инвестиционной, маркетинговой, экономической, логистической, нормативно-правовой, духовной и др.), аккумулирующих «энергию», ресурсы и возможности объединяющихся субъектов (элементов, звеньев) социально-экономической системы для получения сбалансированных по их интересам выгод и благ разной направленности посредством построения ими конструктивного профессионального поведения на основе требований мотивационного, коммуникационного и социального доминаторов.

2. Указано на проблемные аспекты имплементации цифровизации экономики как важнейшей составляющей в интеллектуализации инновационных технико-технологических, организационно-управленческих и иных изменений в мобилизационной экономике.

References:

Instrumenty i mekhanizmy antikrizisnogo upravleniya subektami biznesa v usloviyakh nestabilnoy ekonomiki [Tools and mechanisms of anti-crisis management of business entities in an unstable economy] (2022). (in Russian).

Sposobnosti i mentalnye resursy cheloveka v mire globalnyh peremen [Human Capabilities and Mental Resources in a World of Global Change] (2020). (in Russian).

Astakhov S. (2020). Fenomenologiya protiv simvolicheskogo iskusstvennogo intellekta: filosofiya naucheniya Khyuberta Dreyfusa [Phenomenology vs symbolic AI: Hubert Dreyfus’s philosophy of skill acquisition]. Filosofsko-literaturnyy zhurnal «Logos». (2 (135)). 157-193. (in Russian).

Becker Gary S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Educatio

Dzhakob P. (2018). Intentsionalnost [Intentionality] (in Russian).

Ermolenko Al. A., Ermolenko An. A. (2010). Chelovecheskiy kapital [Human capital]. The Bulletin of the Adyghe State University, Series \. (1). 11-20. (in Russian).

Gubin V.A., Khandamova E.F., Schepakin M.B. (2021). Resursnyy deflektor kak drayver eko-nomicheskogo rosta v proizvodstvennoy sfere pishchevoy promyshlennosti [Resource deflector as a driver of economic growth in the production sphere of the food industry]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (2-3). 108-116. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.2-3.26.

Hubert L. Dreyfus (Hrsg.) (1984). Husserl, Intentionality and Cognitive Science

Ilyin V.I. (2005). Obshchestvo potrebleniya: teoreticheskaya model i rossiyskaya realnost [Consumer Society: Theoretical Model and Russian Reality]. Mir rossii. sotsiologiya. etnologiya. (2). 3-40. (in Russian). doi: .

Kobzistaya Yu.G. (2018). Chelovecheskiy kapital: ponyatie i osobennosti [Human capital: concept and features]. Fundamental research. (2). 118-122. (in Russian).

Kornyakov V.I., Vakhrusheva N.A. (2020). Tekhnologicheskoe otstavanie ili natselennoe tekhnologicheskoe udushenie? [Technological lag or targeted technological strangulation?]. Theoretical economy. (10). 63-72. (in Russian).

Makarov I.N., Drobot E.V., Grafov A.V., Evsin M.Yu., Pivovarova O.V. (2022). Transformatsiya institutsionalnyh osnov i mekhanizmov ekonomicheskoy politiki kak faktor importozameshcheniya v Rossii v usloviyakh sanktsionnogo davleniya i vneshneekonomicheskikh ugroz [Transformation of institutional frameworks and economic policy mechanisms as a factor of import substitution in Russia under sanctions and external economic threats]. Journal of international economic affairs. 12 (4). 651-670. (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.4.116909.

Mikhaylov A.M., Pronina E.Yu. (2013). Ekonomicheskaya priroda intellektualnogo kapitala i ego vzaimosvyaz s chelovecheskim kapitalom [Economic nature of intellectual capital and its interconnection with human capital assets]. Vestnik of Samara State University of Economics. (5). 85-89. (in Russian).

Nizhegorodskaya T. (2023). K stanku! [To the machine!]. Versiya. (05(876)). 13. (in Russian).

Schepakin M.B. (2019). Upravlenie antikrizisnym marketingovym povedeniem subekta v usloviyakh vybora im sotsialnogo vektora razvitiya [Management of anti-crisis marketing behavior of the subject in conditions of choosing social vector of development]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (2). 101-120. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2019-2-101-120.

Schepakin M.B. (2021). Antikrizisnyy adapter kak instrument upravleniya konkurentnym polozheniem biznesa na nestabilnom rynke [Anti-crisis adapter as a tool for managing the competitive position of business in an unstable market]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (8). 1945-1966. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.8.112801.

Schepakin M.B. (2021). Gibridnyy marketing kak instrument razvivayushchegosya digital-prostranstva [Hybrid marketing as a tool of the developing digital space]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (11). 2513-2536. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.11.113796.

Schepakin M.B. (2021). Marketingovo-emotsionalnyy lokator brenda – konstruktor inno-vatsionnyh modernizatsionnyh preobrazovaniy v proizvodstvennoy sfere [Marketing-emotional brand locator - designer of innovative modernization transformations in the production sector]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (1). 107-112. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.1.25.

Schepakin M.B. (2021). Restrukturizatsionnyy «zontik» kak instrument upravleniya innovatsionnymi izmeneniyami v moderniziruemoy ekonomike [Restructuring umbrella as a tool for managing innovative changes in the modernizing economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (1). 27-50. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.1.111507.

Schepakin M.B. (2021). Sotsialnyy «chelovechek» − klyuchevoy resurs innovatsionnyh preobrazovaniy v antikrizisnom upravlenii ekonomikoy [The social little man is a key resource for innovative transformations in the anti-crisis management of the economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (1). 61-86. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.1.111623.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B. (2023). Upravlenie konkurentoustoychivostyu biznesa posredstvom innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Managing business competitiveness through innovative transformation in a mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (3). 601-628. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.3.117301.

Schepakin M.B., Avdeeva R.A., Latynin E.S. (2016). Razvitie marketingovoy seti khozyaystvuyushchim subektom v nestabilnoy ekonomike [Evolution of a marketing network economic entity in unstable economy]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10-1(75-1)). 473-480. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G., Fedyunina E.A. (2020). Emotsionalno-povedencheskaya kontseptsiya marketinga v razvitii modeley liderstva [Emotional and behavioural concept of marketing in the development of leadership models]. Leadership and Management. 7 (2). 123-142. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.100887.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Glazyrina E.O., Eremeev A.V. (2020). Razvitie kontseptsiy marketinga v usloviyakh usileniya vliyaniya subektivnogo faktora [Development of marketing concepts in conditions of increasing influence of the subjective factor]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (5). 1365-1388. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.5.100884.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ivakh A.V., Fedin S.V. (2017). Upravlenie konkurentnoy pozitsiey predpriyatiya na osnove povysheniya doveriya k biznesu [Enterprise competitive position management on the basis of boosting confidence to business]. Vestnik of Astrakhan State Technical University. (2). 7-21. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2017-2-7-21.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Zhamankulova D.S. (2022). Lichnost kak mishen v manipulyatsionnyh deystviyakh biznesa v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Personality as a target of business manipulation amidst digitalization]. Leadership and Management. 9 (2). 323-342. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114581.

Schepakin M.B., Krivosheeva E.V. (2015). Model aktivizatsii chelovekotsentrichnogo resursa v usloviyakh marketingovoy adaptatsii predpriyatiya [Model of activation of human-centered resource in the context of marketing adaptation of the enterprise]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. (1(211)). 205-213. (in Russian).

Schepakin M.B., Ksenzova G.V. (2023). Motivatsionno-kommunikatsionnyy immunitet biznesa v formirovanii konkurentoustoychivoy ekonomiki [Motivational and communication business immunity in a competitive economy]. Leadership and Management. 10 (1). 9-34. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.1.117057.

Schepakin M.B., Rushanova S.S. (2022). Razrabotka klassifikatsionnoy modeli marketingovogo internet-instrumentariya dlya povysheniya konkurentosposobnosti tovarov i uslug [Development of a classification model of internet marketing tools to increase the competitiveness of goods and services]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (2-3). 112-120. (in Russian). doi: 10/26297/0579-3009.2022.2-3.22.

Semernik S.Z. (2014). Ekonomotsentrizm kak dominiruyushchaya mirovozzrencheskaya ustanovka sovremennogo sotsiuma [Economocentrism as a dominant world outlook pattern of modern society]. The Service Plus Scientific Journal. (8(3)). 81-83. (in Russian).

Страница обновлена: 11.06.2025 в 15:54:04

Russia

Russia