Концепция человекоцентричности в региональной экономике

Хмелева Г.А.1, Беляева Г.И.2

1 Самарский государственный экономический университет, ,

2 Самарский государственный технический университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 24

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 4 (Апрель 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82646357

Аннотация:

Магистральным направлением современных экономических исследований является роль человека в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития национальной и региональной экономики. В статье представлена концепция человекоцентричности как научная основа для формирования сбалансированной региональной экономической системы, обладающей свойством устойчивости. Показано, что сложившиеся теории региональной экономики, научные подходы о роли человека в экономике региона сформировали теоретический базис создания человекоцентричных экосистем. Стратегии регионального развития, национальные цели государства, сфокусированные на человеке как источнике роста экономики с одной стороны и главной ценности государства, направлены на всестороннее улучшение качества его жизни, формируя объективную практическую основу концепции человекоцентричности. Особенность человекоцентричного подхода с позиции социально-экономического, сбалансированного, устойчивого развития региона заключается в приоритезации реальных нужд и потребностей населения. Новым веянием пространственного развития является выделение опорных регионов, где необходимо развивать все элементы экосистемы: экономическую, социальную, экологическую, цифровую. При этом цифровая экономика становится драйвером развития человекоориентированной экономики. Авторы приходят к выводу, что региональное развитие должно быть основано на человекоцентричном подходе для достижения экономического роста региональных экосистем и улучшения качества жизни населения, делая упор на потенциал развития опорных регионов

Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие региона, сбалансированное развитие региона, человекоцентричный подход к развитию региона, экосистема регионального развития

JEL-классификация: E24, J24, O15

Введение.

На рубеже XX-XXI вв. широкое распространение получили научные дискурсы относительно роли человека в обеспечении устойчивого сбалансированного развития регионов, основанного на экосистемном подходе в контексте развития цифровой экономики. Особый интерес возникает к процессу формирования экосистемы региона с точки зрения поиска опорного источника его развития, инструментов регулирования и способов оценки региональной устойчивости и сбалансированности. Все более явной становится особая роль человеческого капитала как ключевого системообразующего компонента устойчивого социально-экономического развития государства, регионов и муниципалитетов.

Постепенно к обществу приходит осознание, что человек — это главная производительная сила, от его компетенций, трудового вклада зависит уровень технологического, экономического, экологического и цифрового развития окружающего его мира. Качество труда и личная заинтересованность человека выступают драйвером развития практических всех сфер, требующих участие человека.

Однако вместе с ориентацией общества на человекоцентричную экономику и внедрение инновационных региональных экосистем появляются барьеры, вызванные, в том числе процессом цифровизации экономики. Инновации и рост качества жизни населения зависят не только от имеющейся инфраструктуры, но и от накопленного человеческого капитала, от уровня образования населения, от уровня развития системы коммуникаций между хозяйствующими субъектами, внедряемыми инновациями в производственный процесс и т.д. До тех пор пока население волнуют такие проблемы как, демографический спад, недостаток образовательных учреждений разного уровня, проблемы ЖКХ, транспортные вопросы достичь стабильного развития региона будет сложно.

Гипотеза авторов основана на предположении о главенстве человекоцентричного подхода в региональном сбалансированном и устойчивом развитии, когда «система служит человеку», а не наоборот.

Целью исследования является определение концепции человекоцентричности как научного подхода, направленного на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития региона.

Задачи исследования:

- определить предпосылки концепции целовекоцентричности в теориях регионального развития;

- систематизировать теоретические подходы к определению человекоцентричности в социально-экономическом развитии экономики, акцентируя внимание на региональном аспекте;

- выделить ключевые направления, способствующие достижению сбалансированного и устойчивого развития на региональном уровне с позиции человекоцентричного подхода.

Новизна исследования авторов заключается в том, что на данный момент отсутствует четко сформулированная концепция человекоцентричности в региональной экономике.

Теоретические предпосылки человекоцентричности в обеспечениии устойчивого и сбалансированного пространственного развития

Основы устойчивого и сбалансированного пространственного развития были заложены многими экономистами, чьи идеи сформировали основные направления современной региональной экономики.

Известный ученый-регионалист А.Г. Гранберг раскрывал понятие «устойчивое развитие», как «стабильное сбалансированное социально-экономическое развитие, не разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества» [21], что является актуальной задачей и в настоящее время. Этим идеям соответствует современная концепция пространственного развития территорий РФ, цель которой – формирование сбалансированной системы расселения и территориальная организация экономики Российской Федерации [19], способствующей достижению национальных целей и обеспечению стабильного устойчивого развития регионов.

Впервые идея сбалансированного регионального развития получила распространение в теории общего экономического равновесия Леона Вальраса и заключалась в оптимальном распределении региональных ресурсов между специализациями региона. Сбалансированное региональное развитие может быть достигнуто за счет свободной конкуренции, максимального использования факторов производства, мобильности ресурсов и доступности технологий [3].

Идеи пространственной организации экономики отражены в теории «полюсов роста» Франсуа Перру (2007), под которыми понимались крупные города, промышленные центры, отрасли-лидеров в структуре экономики. Эти полюса роста отличались высокой инновационной активностью, сюда привлекались высококвалифицированные специалисты, однако сам человеческий капитал не играл главенствующую роль. Центры и ареалы экономического пространства, где размещены предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, что приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста [17].

Одной из ключевых концепций пространственного сбалансированного развития является модель «центр-периферия» авторов Джона Фридмана, Торстена Хагерстранда, Иммануила Валлерстайна, которые делали акцент на сокращении диспропорций регионального развития между центром и периферией. Поскольку центр наделен передовыми технологиями, ресурсами, необходимо развивать периферию за счет развития инфраструктуры, транспортной сети, создавать условия для привлечения на эту территорию молодых квалифицированных специалистов. Именно в данной теории впервые прозвучала важность человеческого капитала для развития периферии с целью стабилизации пространственного развития территорий [26].

Еще одна теория, заслуживающая внимание в рамках пространственного регионального развития – это теория индустриальных кластеров М. Портера. Кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций, действующих в определённой сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [15]. Человек играет ключевую роль в формировании, развитии и устойчивости кластеров, поскольку квалификации и навыки являются основой для создания технологий, инноваций, привлечения инвестиций, а также сетевого взаимодействия.

Приведенный выше обзор показывает возрастающую роль человека как хозяйствующего субъекта в деятельности по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития экономики региона.

Эволюция человекоцентричности в современной региональной экономике

Авторы данного исследования акцентируют внимание на постепенном развитии теории сбалансированно регионального развития с точки зрения участия в нем человека. Если в ранних теориях заметен фокус на географических особенностях территории, определенного ресурсного преимущества, наличия агломерационной силы, опорных территорий, так называемых «ядер», то более поздние теории все большее внимание уделяют человеку как центральному субъекту экономики. Фокус смещается с человека как трудового ресурса на человека как ключевой элемент территориального капитала [20]. С развитием концепции человеческого капитала приходит понимание изменения роли человека как центрального звена экономической системы.

Назрела необходимость формирования концепции, в которой ядром развития экономической системы региона является человек. Эволюция и структурирование теоретических подходов к исследованию развития региональной экономики и роли человека в ней представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Эволюция теоретических подходов к исследованию развития региональной экономики и роли человека в ней

|

Научные подходы

|

Авторы

|

Основное содержание

|

|

Системный

|

Корнаи Я.

[12], Клейнер Г.Б. [9], Берталанфи Л.

Фон [2], Федорова, М. Н. [22]

|

Региональная экономика

рассматривается как сложная система, состоящая из взаимосвязанных элементов:

предприятий, инфраструктуры, населения, природных ресурсов. Человеческий

капитал (образование, здоровье, навыки) — ключевой фактор развития региона.

Регион представляет собой социально-экономическую систему, где индивидуальные предпочтения являются главным образом предпочтением самой системы. Система формирует предпочтения человека. Человек – один из ресурсов и факторов производства. Человеческий капитал – элемент системы, который развивается в процессе взаимодействия с окружающей средой. |

|

Процессный

|

Кочеткова

Т.С. [13], Домбровский М.А., Буторина О.В. [5]

|

Развитие экономики региона возможно на основе эффективного

управления процессами в региональной социально-экономической системе.

Человек - субъект управления региональными процессами. Организация должна стремиться к наиболее полному использованию производительных резервов человека, особенно интеллектуальных и психологических. |

|

Экосистемный

|

Гамидуллаева

Л.А. [25], Егорова А.А., Мальцев Ю.Г., Банникова Е.С., Двинин Д.Ю. [6], Козлова, О. А., Антонова, О.А. [11]

|

Обеспечение перехода от

фрагментарных бессистемных мер государственной поддержки к эффективной

дифференцированной и адресной региональной политике.

Региональная экосистема динамична, обеспечивает бесшовный доступ хозяйствующих субъектов к сфере услуг: финансовый сектор, транспортный, образовательные и медицинские услуги и т.д. В то же время человек труда, реализуя свой трудовой потенциал и приобретая человеческий капитал, обеспечивает доход всем субъектам экосистемы в рамках кооперации, коэволюции их участников. |

|

Человекоцентричный

|

Гальченко

С.А., Сезонова О.Н., Ходыревская В.Н. [23], Щепакин, М.Б. [24], Овчинникова,

О.П., Лебедева Д.В. [16]

|

Человеческий капитал – ключевой фактор стратегического развития

региона. Наращиваются сферы инвестирования в человека: образование, цифровые

навыки,

Человекоцентричный подход – это наращивание параметров человеческого капитала и повышение роли инноваций в развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств |

Многочисленные исследования, проводимые области определения центра насыщения и обогащения региональной экономики, все больше показывают, что основа стабильности социально-экономического развития региона кроется в формировании новой человекоцентричной экономики, основанной на накоплении и наиболее полном использовании человеческого потенциала. Современные исследователи-регионалисты показали, что человеческий капитал является существенным конкурентным преимуществом территории.

Теоретические подходы к человекоцентричной концепции фокусируются на человеке не только как субъекта хозяйственной деятельности, но и на его потребностях. Процесс человеческого развития – это «процесс расширения свободы людей, возможность жить долгой, здоровой и творческой жизнью, осуществлять цели, отвечающие ценностям человека, возможность участия в сбалансированном территории, на которой они проживают» [8].

Нельзя не согласиться с авторами Земцовым С.П., Смеловым Ю.А., которые подчеркивают важность использования человеческого капитала для развития (производительности) экономики региона, вне зависимости от территориальной расположенности, наличия ресурсов в регионе, объема инвестиций [7]. Т.е. в центре современной экономики, вопреки мнению многих экспертов, находятся не технологии, а человек, на удовлетворение потребностей которого направлена эффективная система: от государственных структур (оказание государственных услуг, социальная и медицинская помощь, обеспечение безопасности) до предприятий (изучение пользовательского опыта, изменение продуктовой линейки, развитие программ лояльности и др.) [16].

Человекоцентричность в практике деятельности

Достижение сбалансированного устойчивого развития, по мнению авторов статьи, означает формирование человекоцентричного государства.

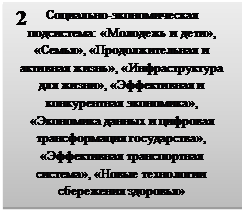

Выводы человекоцентричных теорий находят отражение в национальных целях и стратегиях развития Российской Федерации как на национальном, так и на региональных уровнях. Девизом человекоцентричного подхода можно считать высказывание президента РФ Путина В.В.: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России» [18]. Согласно Декларации человекоцентричности, представленной российским поведенческим департаментом [4] Высшей школы экономики, выделяют три уровня гуманизации экономики, представленные в виде пирамиды, напоминающей систематизацию потребностей А. Маслоу.

Развивая данный подход, представим концептуальную модель человекоцентричного подхода, направленную на формирование устойчивого сбалансированного пространственного развития и создание эффективной конкурентной экономики региона (рис. 1).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 1 – Концептуальная модель человекоцентричного подхода в системе Национальных проектов [разработано авторами]

Рисунок 1 демонстрирует взаимосвязь потребностей человека и способов их удовлетворения с помощью главных государственных человекоцентричных инструментов – национальных проектов РФ, которые соответствуют принципам устойчивого сбалансированного развития ООН, а также основаны на взаимосвязи экономической, социально-демографической и экологической подсистем. Инструментом, ускоряющим процесс накопления человеческого потенциала в данной модели, выступает цифровая экономика, которая взаимоувязывает данные подсистемы через применение цифровых платформ, развитие зон покрытия сотовой связью, расширение границ покрытия сетью интернет и т.д.

Согласно разработанной модели, устойчивое сбалансированное развитие общества в своей основе заключает полное удовлетворение потребностей человека. Отправной ступенью является физиологическая и психоэмоциональная устойчивость, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Человек, который может удовлетворить свои потребности, стремится повысить качество своей жизни: улучшить и разнообразить питание, улучшить жилищные условия, иметь возможность повышать уровень своих физических и умственных способностей. На данном этапе важен уровень развития экологической подсистемы экономики, состояние инфраструктуры, окружающей человека. Отметим, что в 2021-2022 годы в период начала и активного роста пандемии коронавирусной инфекции остро возник вопрос об экологическом благополучии в окружении людей. Имеющие возможности, перебирались на дачи, в деревню, снимали дома в сельской местности, чтобы прогуляться на свежем воздухе, не пересекаясь с соседями.

В более широком смысле еще одно потрясение, которое ограничило передвижение людей – это закрытие границ ряда иностранных государств, отсутствие возможности выезда с целью отдыха. В этот период актуальными стали программы развития внутреннего туризма, особенно популярным направлением стал сельский туризм, снова возвращая население в сельскую местность и родные края. Таким образом, к первой ступени удовлетворения качественной жизни населения авторами была отнесена экологическая подсистема, которая активно поддерживается на государственном и региональном уровнях через Национальные проекты, реализуемые с 2019-2024 гг. и вновь продлённые с 2025 г. до 2030 г., направленные на совершенствование экологической инфраструктуры территории.

Реализация задач по качественному улучшению имеющихся благ и ресурсов позволяет встать на следующую ступень социально-экономического развития и реализовать свои социальные потребности: в общении, в работе, в расширении кругозора.

Таким образом, следует вывод, что основой эффективной конкурентной экономики является самодостаточный человек, человеческий капитал которого сформировался постепенно, накопительным итогом, через количественную и качественную реализацию своих потребностей. Такая концептуальная модель отвечает идее Аганбегяна А.Г., который в своих трудах утверждает, что «человеческий капитал – все то, от чего зависит производительный и качественный труд человека, его вклад в социально-экономическое развитие региона» [1].

Если регион способен обеспечить накопление человеческого капитала, то возникнет обратный эффект отдачи от накопленного капитала. Чем выше уровень образования, выше доля трудоспособного населения, выше уровень экологического благополучия региона, тем регион будет привлекательнее для молодёжи, для туристов, для развития и наращивания дальнейшего человеческого капитала.

Постепенное наращивание благоприятного эффекта от реализации национальных проектов приводит к достижению самореализации личности, что в итоге повлечет за собой формирование устойчивого сбалансированного развития взаимосвязанных элементов региональной экосистемы: предприятия-регион-государство.

Представленная авторами модель человекоцентричного подхода к устойчивому сбалансированному развитию также способствует решению задач пространственного развития территорий, равномерного рассредоточения производственных сил, не перегружающих города-миллионники, а наоборот, образующие сеть опорных территорий. На данных территориях государство должно обеспечить население открытой прозрачной системой взаимодействия с помощью инструментов цифровой экономики, облегчая получение услуг, развивая цифровую экосистему регионов, создавая и развивая социальные институты, сохраняя традиции, что позволит снизить социальную напряженность и добиться благоприятного восприятия населением государственных органов власти. Однако не стоит забывать, что глобальные потрясения такие, как пандемия и экономический кризис только усугубляют отношение общества к власти и повышают уровень социальной тревожности.

По словам профессора РАН Кузнецовой О.В. новая стратегия пространственного развития РФ до 2030 г. направлена на равномерное развитие, расселение населения, для это планируется «повышение качества жизни населения, обеспечение доступности социальной инфраструктуры, строительство доступного жилья» [14]. Т.е. социально-экономическое развитие государства направлено на создание качественных условий проживания населения, с целью сдерживания оттока людей в столичные города и города-миллионники. Дальнейшая пространственная дифференциация направлена на выделение опорных населенных пунктов. Их роль – достижение приоритетов устойчивого пространственного развития региона. Особую актуальность опорные населенные пункты получили в период внешних вызовов: пандемии коронавирусной инфекции в 2020–2021 годах, санкции недружественных государств с 2022 года, высокий уровень геополитической напряженности, а также антикризисные действия Правительства Российской Федерации [10].

Обсуждение

В данном исследовании показано, что теоретической основой сбалансированного и устойчивого развития экономики региона должен выступать человекоцентричный подход, где ядром экосистемы выступает человек, возможности региона направлены на создание комфортной среды посредством развитой инфраструктуры, транспортной сети, экологичных районов, современной сети ЖКХ. Важными составляющими высокого качества жизни населения также являются компоненты: доступность услуг здравоохранения и образования, наличие культурно-досуговых учреждений, а также возможность вести свою деятельность и получать стабильный заработок.

В результате своего исследования авторы предлагают следующее определение «человекоцентричной региональной экономики» – это совокупность региональных подсистем: экономической, социальной, экологической, цифровой, взаимодействие элементов которых образует экосистему региона, позволяющую наиболее полно использовать потенциал региона и удовлетворять потребности населения в непрерывном повышении уровня человеческого капитала и качества жизни.

Заключение

Подводя итого, отметим, что создание комфортной и благоприятной среды с позиции человекоцентричного подхода – это улучшения качества жизни населения через улучшение работы учреждений здравоохранения, образования, экологических организаций. Чувствуя заботу о себе, общество начинает больше доверять государству, а, значит, повышается уровень удовлетворенности работой административных органов управления территорией.

Человекоцентричный подход к социально-экономическому развитию региона — это инвестиции в будущее страны, направленные на всестороннее развитие общества и создания условий для накопления человеческого капитала. Такой подход позволит достичь устойчивого развития региона и сбалансированного развития его внутренних подсистема: социальной, экономической и экологической.

Источники:

2. Берталанфи Л. Фон., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Общая теория систем — Критический обзор. / Исследования по общей теории систем: Сборник переводов. - М.: Прогресс, 1969. – 28 c.

3. Гродский В.С., Чечик Е. А. Леон Вальрас у истоков современной теории общего экономического равновесия // Вестник Самарского государственного университета. – 2013. – № 4. – c. 126-136.

4. Декларация Человекоцентричности: культура деятельности. [Электронный ресурс]. URL: https://finance.hse.ru/mirror/pubs/share/688870112.pdf (дата обращения: 13.02.2023).

5. Домбровский М. А., Буторина О. В. Информационный анализ региональных экономических процессов // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4-1. – c. 310-314.

6. Егорова А. А., Мальцев Ю. Г., Банникова Е. С., Двинин Д. Ю. Экосистемный подход к сбалансированному региональному развитию // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – № 6. – c. 131-144. – doi: 10.47475/1994-2796-2022-10614.

7. Земцов С.П., Смелов Ю..А. Факторы регионального развития в России: география, человеческий капитал или политика регионов // Журнал новой экономической ассоциации. – 2018. – № 4. – c. 84-108. – doi: 10.31737/2221-2264-2018-40-4-4.

8. Индекс развития человеческого потенциала. Информационно-аналитический портал «Гуманитарные технологии». [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info (дата обращения: 17.02.2025).

9. Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения // Журнал экономической теории. – 2010. – № 3. – c. 41-58.

10. Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/85fb48440f79df778539e0b215af5345/koncepciya_strategii_prostranstvennogo_razvitiya_rf_na_period_do_2030_goda.pdf (дата обращения: 13.02.2023).

11. Козлова О.А., Антонова О.А. Основные дискурсы экосистемного подхода к анализу человеческого капитала // AlterEconomics. – 2023. – № 4. – c. 799-821. – doi: 10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.4.

12. Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – c. 4-22.

13. Кочеткова Т. С. Эволюция процессного подхода и развитие его методологии на уровне управления региональной экономической системой // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2022. – № 2. – c. 29-38. – doi: 10.6060/snt.20227002.0004.

14. Кузнецова О.В. Будущее России: профессор РАН назвала главную цель развития страны до 2030 года. Электронное периодическое издание «MK.ru». [Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/social/2025/02/17/budushhee-rossii-professor-ran-nazvala-glavnuyu-cel-razvitiya-strany-do-2030-goda.html (дата обращения: 13.02.2023).

15. Наумов И. В., Седельников В. М., Аверина Л. М. Эволюция теорий пространственного развития: принципиальные особенности и современные задачи исследований // Журнал экономической теории. – 2020. – № 2. – c. 383-398. – doi: 10.31063/2073-6517/2020.17-2.12.

16. Овчинникова О. П., Лебедева Д. В. Формирование человекоцентричной модели организации в современных условиях // Креативная экономика. – 2023. – № 9. – c. 3269-3282. – doi: 10.18334/ce.17.9.118832.

17. Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения // Пространственная экономика. – 2007. – № 2. – c. 77-93.

18. Путин В. В. Человеческий капитал – главное богатство России. ВолгаНьюс.рф. - 2016 (1 декабря). [Электронный ресурс]. URL: https://volga.news/article/426230.html (дата обращения: 13.02.2023).

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р. [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/ttXJCZ4PNa7bmTrRgcuPwoIQA8SYR91B.pdf (дата обращения: 13.02.2023).

20. Суворова А. В. Какова экономическая природа территориального капитала? // Журнал экономической теории. – 2021. – № 2. – c. 226-238. – doi: 10.31063/2073-6517/2021.18-2.5.

21. Гранберг А.Г., Данилов-Данилъян В.И., Циканов М.М., Шопхоев Е.С. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. - Москва: Издательство «Экономика», 2002. – 414 c.

22. Федорова М. Н. Системный метод исследования развития человеческого потенциала: человек как субъект экономики и общества // Общество и экономика. – 2021. – № 10. – c. 41-52. – doi: 10.31857/S020736760017257-1.

23. Гальченко С.А., Сезонова О.Н., Ходыревская В.Н., Трубникова В.В., Рюмшин А.В. Человекоцентричность - необходимое условие экономики будущего // Лидерство и менеджмент. – 2022. – № 2. – c. 309-322.

24. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Бженникова Д.Г. Человекоцентричный ресурс ‒ драйвер инновационных изменений в условиях мобилизационной экономики // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 1. – c. 381-404. – doi: 10.18334/vinec.13.1.117496.

25. Gamidullaeva L. A., Grosheva E. S. An Ecosystem Approach to Balanced Territorial Development // Administrative consulting. – 2024. – № 1. – p. 144-162. – doi: 10.22394/1726-1139-2024-1-144-162.

26. Friedmann J. The World City Hypothesis: Development and Change // Urban Studies. – 1986. – № 2. – p. 59-137.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 09:32:20

Download PDF | Downloads: 24

The concept of human-centricity in the regional economy

Khmeleva G.A., Belyaeva G.I.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 4 (April 2025)

Abstract:

Modern economic research focuses on the role of man in ensuring sustainable and balanced development of the national and regional economy.

The article presents the concept of human-centricity as a scientific basis for a balanced regional economic system with the property of sustainability.

It is shown that the established theories of regional economy and scientific approaches to the role of man in the economy of the region have formed the theoretical basis for the creation of human-centricity ecosystems. Regional development strategies and national goals of the state, focused on man as the source of economic growth on the one hand, and the main value of the state on the other hand, are aimed at comprehensive improvement of his quality of life, forming an objective practical basis for the concept of human-centricity. The peculiarity of the human-centricity approach from the perspective of socio-economic, balanced, sustainable development of the region is to prioritize the real needs and demands of the population.

A new trend in spatial development is the allocation of reference regions, where it is necessary to develop all elements of the ecosystem: economic, social, ecological, and digital ones.

At the same time, the digital economy is becoming the driving force behind the development of a human-oriented economy. The authors conclude that regional development should be based on a human-centricity approach to achieve economic growth of regional ecosystems and improve the quality of life, focusing on the development potential of core regions.

Keywords: regional economy, regional sustainable development, regional balanced development, human-centricity approach to the regional development, regional development ecosystem

JEL-classification: E24, J24, O15

References:

Aganbegyan A.G. (2017). Chelovecheskiy kapital i ego glavnaya sostavlyayushchaya - sfera ekonomiki znaniy kak osnovnoy istochnik sotsialno-ekonomicheskogo rosta [Human capital and its main component are the sphere of knowledge economy as the main source of socio-economic growth]. Economic strategies. 19 (3). 66-79. (in Russian).

Bertalanfi L. Fon., Sadovskiy V. N., Yudin E. G. (1969). Obshchaya teoriya sistem — Kriticheskiy obzor [General Theory of Systems. Critical Review] (in Russian).

Dombrovskiy M. A., Butorina O. V. (2015). Informatsionnyy analiz regionalnyh ekonomicheskikh protsessov [Information analysis of regional economic processes]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (4-1). 310-314. (in Russian).

Egorova A. A., Maltsev Yu. G., Bannikova E. S., Dvinin D. Yu. (2022). Ekosistemnyy podkhod k sbalansirovannomu regionalnomu razvitiyu [Ecosystem approach to balanced regional development]. Bulletin of Chelyabinsk State University. (6). 131-144. (in Russian). doi: 10.47475/1994-2796-2022-10614.

Fedorova M. N. (2021). Sistemnyy metod issledovaniya razvitiya chelovecheskogo potentsiala: chelovek kak subekt ekonomiki i obshchestva [A systemic method of investigating the development of human potential: the individual as an economic and social actor]. Society and economics. (10). 41-52. (in Russian). doi: 10.31857/S020736760017257-1.

Friedmann J. (1986). The World City Hypothesis: Development and Change Urban Studies. (2). 59-137.

Galchenko S.A., Sezonova O.N., Khodyrevskaya V.N., Trubnikova V.V., Ryumshin A.V. (2022). Chelovekotsentrichnost - neobkhodimoe uslovie ekonomiki budushchego [Human-centricity as a necessary condition for the economy of the future]. Leadership and management. 9 (2). 309-322. (in Russian).

Gamidullaeva L. A., Grosheva E. S. (2024). An Ecosystem Approach to Balanced Territorial Development Administrative consulting. (1). 144-162. doi: 10.22394/1726-1139-2024-1-144-162.

Granberg A.G., Danilov-Danilyan V.I., Tsikanov M.M., Shopkhoev E.S. (2002). Strategiya i problemy ustoychivogo razvitiya Rossii v XXI veke [Strategy and problems of Russia's sustainable development in the 21st century] (in Russian).

Grodskiy V.S., Chechik E. A. (2013). Leon Valras u istokov sovremennoy teorii obshchego ekonomicheskogo ravnovesiya [Leon walras by the beginnings of the modern theory of general economic equilibrium]. Vestnik of Samara State University. (4). 126-136. (in Russian).

Kleyner G. B. (2010). Novaya teoriya ekonomicheskikh sistem i ee prilozheniya [The new theory of economic systems and its applications]. Journal of Economic Theory. (3). 41-58. (in Russian).

Kochetkova T. S. (2022). Evolyutsiya protsessnogo podkhoda i razvitie ego metodologii na urovne upravleniya regionalnoy ekonomicheskoy sistemoy [The evolution of the process approach and the development of its methodology at the level of management of the regional economic system]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regionalnoe prilozhenie. (2). 29-38. (in Russian). doi: 10.6060/snt.20227002.0004.

Kornai Ya. (2002). Sistemnaya paradigma [The system paradigm]. Voprosy Ekonomiki. (4). 4-22. (in Russian).

Kozlova O.A., Antonova O.A. (2023). Osnovnye diskursy ekosistemnogo podkhoda k analizu chelovecheskogo kapitala [Main discourses of the ecosystem approach to the analysis of human capital]. AlterEconomics. 20 (4). 799-821. (in Russian). doi: 10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.4.

Naumov I. V., Sedelnikov V. M., Averina L. M. (2020). Evolyutsiya teoriy prostranstvennogo razvitiya: printsipialnye osobennosti i sovremennye zadachi issledovaniy [Evolution of the spatial development theories: principal features and modern objectives of research]. Journal of Economic Theory. 17 (2). 383-398. (in Russian). doi: 10.31063/2073-6517/2020.17-2.12.

Ovchinnikova O. P., Lebedeva D. V. (2023). Formirovanie chelovekotsentrichnoy modeli organizatsii v sovremennyh usloviyakh [Creating a human-centered organizational model in modern conditions]. Creative Economy. 17 (9). 3269-3282. (in Russian). doi: 10.18334/ce.17.9.118832.

Perru F. (2007). Ekonomicheskoe prostranstvo: teoriya i prilozheniya [Economic space: theory and applications]. Spatial Economics. (2). 77-93. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G. (2023). Chelovekotsentrichnyy resurs ‒ drayver innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Human-centred resource as the driver of innovative change in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). 381-404. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117496.

Suvorova A. V. (2021). Kakova ekonomicheskaya priroda territorialnogo kapitala? [What is the economic nature of territorial capital?]. Journal of Economic Theory. 18 (2). 226-238. (in Russian). doi: 10.31063/2073-6517/2021.18-2.5.

Zemtsov S.P., Smelov Yu..A. (2018). Faktory regionalnogo razvitiya v Rossii: geografiya, chelovecheskiy kapital ili politika regionov [Factors of regional development in Russia: geography, human capital and regional policies]. The Journal of the New Economic Association. (4). 84-108. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2018-40-4-4.