Экономическое развитие и трансфигурация социально-трудовых отношений: теоретико-прикладные вопросы

Петренко Т.В.1, Куликова О.А.1

1 Таганрогский институт управления и экономики, ,

Скачать PDF | Загрузок: 16

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82909611

Аннотация:

Авторами в статье определены подходы к характеристике трансфигурации социально-трудовых отношений – явления, свойственного экономике развития. Социально-трудовые отношения, выступающие ключевой подсистемой экономики, в условиях кардинальных преобразований не просто должны подстроиться к ним, а предполагают существенные преображения действий и взаимодействий или трансфигурацию. Проблемы преображения социально-трудовых отношений волновали еще классиков политической экономии. Поднимаются они в трудах ведущих ученых в области экономики, менеджмента и сейчас, что определило информационную базу данного исследования. Эмпирическую базу формируют актуальные статистические данные, характеризующие современное состояние социально-трудовых отношений, подверженных кардинальным преобразованиям в условиях смены технологического уклада. Научная новизна работы заключается в определении категории «трансфигурация социально-трудовых отношений» как явления, актуализирующегося при перемене труда, выделении факторов, обеспечивающих преображения труда в условиях поступательного экономического развития. Для современной экономической системы это представляется наиболее актуальным с учетом перехода к новому технологическому укладу, цифровизации экономики и повышения запроса на новое качество трудового потенциала, призванного обеспечить цифровой переход. Статья будет полезна представителям государственных органов, отвечающих за формирование стратегий развития трудовых ресурсов, руководителям предприятий, заинтересованным в росте производительности труда и внедрении новых механизмов его стимулирования, а также научным сотрудникам и экспертам, занимающимся вопросами регулирования социально-трудовых отношений. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых моделей мотивации с учетом перемены труда и запроса на трансфигурацию социально-трудовых отношений.

Ключевые слова: трансфигурация социально-трудовых отношений, инновационное развитие, люмпенизация, институциональные изменения, перемена труда, национальная инновационная система

JEL-классификация: J21, J23, J24, O30, O31

Введение

Исследования направлений трансформаций трудовых отношений в условиях актуализации инновационного развития показывают, что управление процессом формирования и эффективного использования человеческого потенциала, чрезвычайно расширяет сферу социально-трудовых отношений в рамках различных предприятий [3]. Вместе с тем, проблемы институциональных изменений, которые должны обеспечить эффективное сочетание качественно новых форм организации производства и их конкретной реализации представляются весьма актуальными и требующими системного осмысления [8]. Первостепенное значение приобретают, при этом, исследования, посвященные влиянию на институционализацию социально-трудовых отношений современных технологических сдвигов, перехода к «цифровой экономике», «сетевой экономике» [2, 15] и связанных с этим новых, гибких и нетипичных форм занятости, а также существенных изменениях в требованиях к традиционным видам трудовой активности [16]. Речь идет, прежде всего, о циклических колебаниях, способствующих нарушению системной сбалансированности экономики в процессе ее ускоренной динамики [7, 10].

Трудовые отношения, выступая ключевой экономической подсистемой, подвержены воздействию циклов. Кардинальные трансформации вызывают перемену труда, представляющую собой объективный закон экономического развития. Определение этого закона нашло отражение в классической политической экономии, наиболее ярко в работах К. Маркса [11]. Классики подчеркивали, что поступательное экономическое развитие вызывает рост преобразований средств и предметов труда, вызывая тем самым кардинальную перестройку трудовых функций. Однако это процесс длительный и сопряженный с трансформациями всей социально-экономической среды [14]. До тех пор, пока он не завершается, в трудовых отношениях наблюдается нарастание противоречий. Фундаментальность их причин и форм проявлений позволяет говорить о трансфигурации трудовых отношений в условиях перемены труда.

Определяя экономическую динамику на основе определения технологических укладов, данного С.Ю. Глазьевым [2], можно выделить основные этапы становления технологического уклада, в которых трансфигурация трудовых отношений выступает в качестве одного из рубежей, без преодоления которого повышательная волна цикла не может быть достигнута.

Целью работы является определение трансфигурации социально-трудовых отношений как явления, возникающего в условиях действия закона перемены труда и определяющего адаптацию трудовых ресурсов к кардинальным преобразованиям процесса труда в условиях смены технологического уклада.

Практическая значимость исследования заключается в предложении конкретных механизмов для адаптации социально-трудовых отношений к запросам экономической системы в условиях смены технологического уклада. Выводы, сделанные в работе, могут быть использованы как государственными органами (при формировании стратегий развития образовательного комплекса), так и бизнес-структурами (для формирования действенных моделей мотивации инновационной активности работников).

Реализация предложенных в работе мер, позволит национальной экономической системе ускоренно пройти период внедрения базисных инноваций и обеспечить себе высокий уровень экономической безопасности в условиях смены технологического уклада.

1. Определение трансфигурации социально-трудовых отношений при перемене труда

Формирование нового цикла при смене технологического уклада связано с появлением базисной инновации, внедрение которой в производственные процессы сопровождается организационными и процессными инновациями. Последние затрагивают широкий спектр вопросов, связанных с квалификацией работников и их возможностями по освоению этих инноваций в условиях наблюдаемой перемены труда. Исходя из позиции, высказанной И.Д. Мацкуляк: «Несмотря на многочисленные перемены, произошедшие в капиталистическом способе производства за всю историю его развития…….рабочая сила, или способность к труду, продолжает функционировать по уже установленным экономической наукой законам и закономерностям» [13, с. 74], к которым относится закон перемены труда, выявленный и описанный классиками политической экономии [11]. Однако исторические периоды, когда перемена труда приобретает актуальное звучание, существенно различаются по уровню технологического развития и социально-экономического контекста, определяющих трансфигурацию труда и насыщающих социально-трудовые отношения новым содержанием и формами.

Сопротивление изменениям, которое сопровождает инновационный процесс в сфере труда, приводит к трансфигурации социально-трудовых отношений. Это явление сопряжено с преобразованиями институциональной среды [24]. Сталкиваясь с дилеммой «новации-традиции» общество должно решить широкий спектр смежных с экономикой задач, отражающих системизацию поведенческих аспектов социально-трудовых отношений [12, 17, 18]. До тех пор, пока эти процессы не будут завершены, в обществе наблюдается напряжение, ведущее к обострению системных противоречий в трудовой сфере. Проявляются они в виде устойчивого отторжения сложившихся механизмов стимулирования труда, что ведет к снижению его результативности на понижательной волне цикла [19].

Исследование эволюции технологических укладов иллюстрирует связь базисных, организационных и процессных инноваций. При этом становление каждого технологического уклада сопровождается запросом на проведение конфигурации социально-трудовых отношений, которая происходит зачастую эволюционно – в процесс приспособления рабочей силы к модернизирующимся средствам и предметам труда [23]. Этот процесс может приобретать и управляемый характер на основе выработки управленческих решений в области совершенствования трудовых процессов [22]. Наглядным примером подобных решений выступают всем известные эксперименты Г.Форда при внедрении индустриальных инноваций, нашедших развитие в организационных и процессных инновациях автомобильного производства [21]. В любом случае, разрешение напряжения при перемене труда в экономической системе сопряжено с преобразованиями институциональной организации ее среды, включающей систему взаимосвязанных элементов – экономических, психологических, социокультурных и правовых [8].

Так, базисная инновация, определяя изменение технологического ядра, способствует генерированию новых цепочек создания стоимости на всех этапах воспроизводственного процесса. При этом наблюдается снижение уровня комплементации средств производства и персонала, механизмов согласования способа труда и способа производства. Пока преобразования не приобретают системного характера, неизбежно напряжение в отношении работников к совершенствованию средств производства при существующей организационной структуре управления.

Решить проблему производительного использования новых средств производства в процессе их внедрения могли бы инновации в стимулировании труда. Однако связь между стимулами и желанием интенсифицировать труд в освоении новых компетенций в зависимости от условий конкретных организаций существует не всегда. Происходит это в силу того, что любой работник на конкретном рабочем месте в привычных условиях воспринимает стимул как компенсацию за определенный набор действий или функций. Если они меняются при оставшемся наборе стимулов, пусть даже и возросших, он не готов к резкому изменению собственных паттернов. При этом организационная система, как это ни парадоксально, поддерживает эту неготовность, отсутствием у нее четких требований и регламентов внедрения инноваций [4]. Следовательно, происходящие в организации изменения воспринимаются персоналом через призму их собственного отношения к инновациям, от сложившейся организационной культуры, а также от особенностей личностных качеств конкретных работников.

2. Анализ состояния социально-трудовых отношений в условиях перемены труда

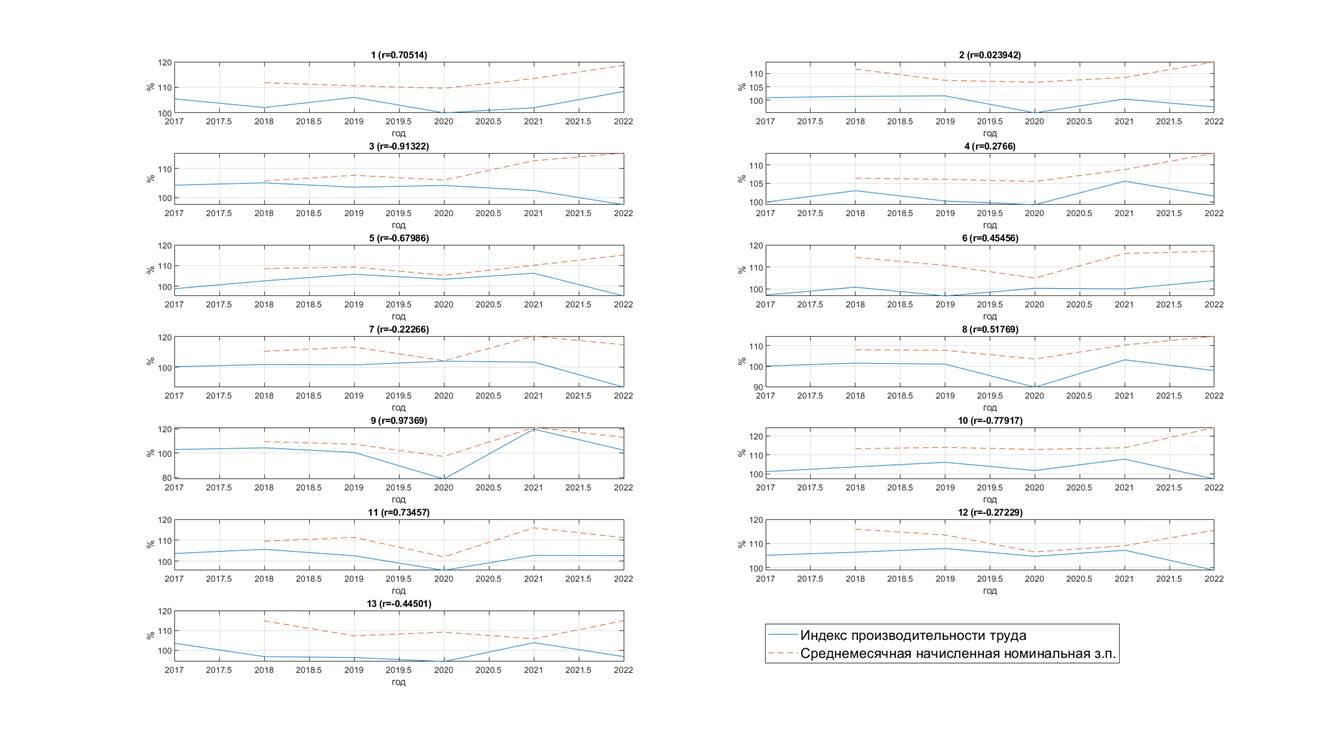

Человек, оказавшийся перед дилеммой «новации-традиции», зачастую ориентирован на консерватизм, но при этом дополнительные стимулы вызывают декларирование новаторства в целях получения дополнительных личных выгод. Это средовой канал распространения люмпенизации занятого населения, которая в условиях перемены труда выступает фильтром отношения к инновациям в трудовых коллективах. Люмпенизация – это снижение трудовой активности, не исключающей декларирование бурной деятельности [16]. Наличие отраслей в экономике нашей страны с низким уровнем корреляции уровня производительности труда с его оплатой, которую мы рассчитали по данным Росстата, в какой-то мере подтверждает озвученный тезис о существующей тенденции люмпенизации занятого населения в отечественной экономической системе (Рис.1.).

Рис.1. – Изменение производительности труда и среднемесячной заработной платы (%), 2017-2022 гг. (Источник: составлено авторами по: [20])

Так, добывающие и перерабатывающие производства, строительство, торговля, логистика – базовые виды экономической деятельности демонстрируют очень незначительное сочетание производительности труда и его стимулирования. Уверены, что если бы сейчас были доступные данные для оценки подобной корреляции, результаты были бы еще выразительнее, с учетом процессов, связанных с проведением СВО.

Наблюдаемые при этом качественные преобразования производительных сил определяют запрос на работников, мотивированных к новаторству в силу значительных изменений орудий труда и необходимости наращивания их производительного использования за счет, в том числе, инновационно ориентированного предпринимательства [6]. Так, к примеру, по данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ: «Три четверти компаний сектора интеллектуальных услуг отметили высокую значимость цифровых технологий для ведения бизнеса, трансформации продуктовой линейки услуг и оптимизации процессов. Среди них 49,7% организаций выделяли большие данные, включая предиктивную аналитику. На втором месте оказались технологии компьютерного инжиниринга (19.6%), особенно активно они используются в сфере архитектуры и инжиниринга (46.8%). Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения наиболее широко распространены в управленческом консалтинге (38.9%) и в сфере ИТ-услуг (26.8%), а технологии беспроводной передачи данных (5G, NFC и т.д.) равноценно представлены во всех отраслях сектора» [1, с. 1]

Индустрия инноваций выступает ключевым звеном кооперации образования, науки и производства. Институциональная организация данного сектора предусматривает выработку прогнозов статистических и аналитических центров, реализуемых в виде отраслевых программ и т.п. В отечественно экономике такая система не может принести желаемого эффекта и требует полного институционального преобразования, так как она базируется на широком распространении нецентрализованных форм организационного взаимодействия науки и бизнес-структур, таких как, например, бизнес-инкубаторы, проектно-конструкторские организации и т.п. Однако, как подчеркивают многие исследователи на различных уровнях обсуждения проблемы, неустойчивый спрос в отечественной экономике на результаты научных разработок, отсутствие реальных и широких логистических каналов между производством научного продукта и его непосредственным применением в производстве продукта реального – это проблема, преодоление которой без кардинальных институциональных трансформаций на макроурове, практически не возможно [5, 9, 15].

3. Трансфигурация социально-трудовых отношений и роль государства в ее ускорении

Приоритетное влияние на институционализацию индустрии инноваций в процессе трансфигурации социально-трудовых отношений может оказать целенаправленная государственная политика, призванная обеспечить соответствующее состояние внешнего контура системы, через проектную систему транслируя во внутреннее содержание хозяйственных систем необходимые импульсы по внедрению инноваций. Речь идет как о создании самой инновации, так и ее инвестиционном сопровождении опосредовано через процесс ее адаптации и внедрения в объектную систему. Кроме того, что не менее важно, адаптация инновации к внешней и внутренней средовой системе в процессе выстраивания институциональных конструкций, которые могут позволить сделать инновационный процесс не только импульсом внешнего контура системы, а частью внутренней культуры организации, транслирующей потенциал совершенствования и развития в качестве ценностной установки. Эффективная институционализация обозначенного процесса представляется условием и основным фактором преодоления негативных явлений, связанных с процессом инновационных преобразований в процессе смены технологического уклада.

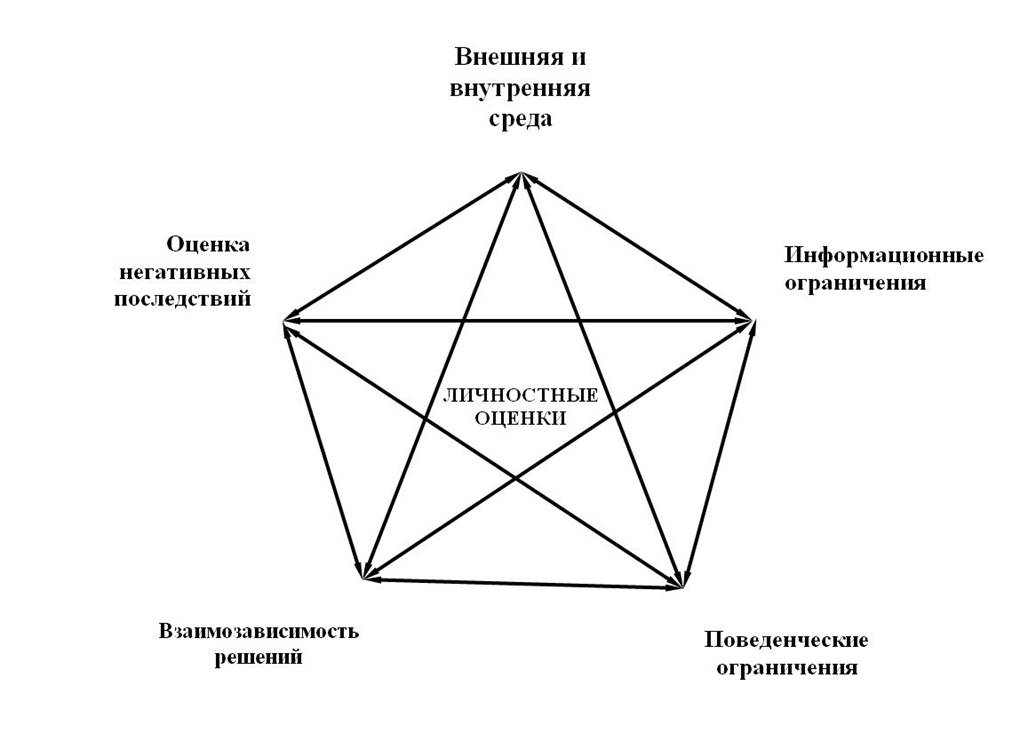

По убеждению Г.Б. Клейнера «В целом доминирование сил отталкивания в современном российском социально-экономическом пространстве должно смениться равновесием между силами отталкивания и притяжения, определяющими особенности средовой культуры общества в части ценностных ориентиров и социальных ограничений. Это потребует масштабной перестройки отношений между социумом и властью, бизнесом и экономикой, традициями и инновациями, субъектами и институтами» [8, с. 375]. Формирование личностных оценок имеет определяющее значение для трансфигурации социально-трудовых отношений. Возможности ускорения процесса трансфигурации предполагают обеспечение:

- расширения доступа к информации и внедрение новых инструментов стимулирования труда, построенных на мотивационных моделях, ориентированных на практическое воплощение новых знаний;

- преодоление праксеологических ограничений за счет повышения образовательного уровня;

- выстраивание поведенческих стратегий, ориентированных на нарративы положительного отношения к институциональным преобразованиям, происходящим в системе и построенных на взвешенных решениях, влияющих на паттерны трудового поведения (рис. 2).

Рис. 2. – Личностные оценки институциональных изменений и их последствий (Источник: составлено авторами по: [8, 9])

Очевидно, что обеспечения триады «наука-образование-высокотехнологичное производство» выступает задачей, решение которой требует соответствующей институциональной среды, более прозрачной и доступной для всех работников. Отсутствие же эффективной институциональной структуры в формировании и развитии базовых отраслей инновационной экономики выступает одним из приоритетных факторов отставания в этой области при значительном потенциале инновационной составляющей в отечественной экономике. Низкая инновационная активность и отсутствие реально функционирующих институтов по поддержке инновационной деятельности, их фрагментарность в области системы правовой поддержки и защиты инновационной деятельности, делает этот сектор наиболее уязвимым, что, в сложившихся условиях, закладывает основы для социально-экономической отсталости.

Вместе с тем надо признать, что в отечественной экономике не наблюдается эволюционного самообновления институтов инновационного свойства [4]. У отдельных субъектов инновационного процесса наблюдается не высокая заинтересованность в конструктивном диалоге в силу недостаточной правовой защищенности результатов труда, противоречивости интересов различных субъектов инновационного процесса, фрагментарности институтов, организующих и направляющих инновационный процесс. Искусственное же формирование субъектов инновационной деятельности, приводит к росту бюрократизации инновационной сферы и не способствует развитию необходимой для экономического прогресса и преобразования инновационной среды. Эти институты, нарушая диалектическое единство научной, образовательной и организационно-производственной компонент, формирующихся в результате долгой эволюции и установления сложной системы причинно-следственных взаимосвязей, не могут учесть всех аспектов и, как правило, остаются лишь номинальными структурами.

Развитие должно проявляться в устойчивом механизме долгосрочного партнерства отраслей науки, образования, инноваций и информационно-коммуникационных технологий, основой которого выступает коалиция интеллектуальных сообществ широкого межсекторального профиля, функционирующего как единый комплекс, как целостная система воспроизводства и накопления интеллектуальных ресурсов национальной экономики. Ключевым критерием качества институциональных преобразований может рассматриваться его целостность, т.е. системность внутренних взаимосвязей институтов, входящих в процесс организации и регулирования. Необходимым условием для этого является гармоничность взаимодействия институциональной системы с «культурной, когнитивной и эволюционно-генетической системами. Все это говорит о том, что степень свободы при трансформациях институциональной системы весьма ограничена» [9, с.239].

Подобная комплексность может быть достигнута, по-видимому, при формировании национальной инновационной системы. Ее основа –действующие в согласованном единстве организации, выступающие институциональными звеньями в процессе подготовки, производства, распространения и использования конкурентоспособных знаний и технологий в целях повышения экономической целесообразности процессов, роста конкурентоспособности хозяйствующих организаций на соответствующих сегментах ранка. Контур национальной инновационной системы схематично можно представить следующим образом (рис. 3).

![]()

Рис. 3. Контур национальной инновационной системы

(Источник: Составлено авторами по результатам исследования)

Наука, образование, предпринимательский сектор и инновационная инфраструктура – это приоритетные базовые элементы инновационной системы, объединяющие соответствующие институты, которые и призваны сформировать инновационную среду, основу для распространения инновационной культуры, соответствующей реалиям цифрового мира и построенной на паттернах, ориентированных на профессиональный рост, творчество и ответственность за принимаемые решения. В условиях, когда она вписываются в общую парадигму общественной жизни и экономического развития, создаются предпосылки для качественного скачка в области технологического развития, который и может обеспечить переход к экономике, основанной на знаниях. Если же институты не обладают достаточным уровнем инновационного потенциала и мобильности, эволюционно не сформировались в рамках единой системы взаимосвязи и взаимозависимости, обеспечить их создание и эффективное взаимодействие призвана государственная инновационная политика. Институтами национальной инновационной политики выступают:

- система профессионального образования и переподготовки;

- информационно-телекоммуникационная система;

- научно-исследовательские институты, сетевые институты и кластеры предприятий, бизнес-инкубаторов;

- институциональные центры взаимодействия, обеспечивающие кооперирование элементов системы.

Кроме того, единая инновационная политика необходима для контроля за результатами инновационной деятельности на предмет геополитических и иных угроз национальной безопасности при внедрении и применении инноваций.

Сама же конфигурация институтов, определяющих функционирование каждого элемента национальной инновационной системы определяется, по-видимому, исходя из эволюционных особенностей, связанных с процессом становления этих институтов в стране, которые детерминирует элементы институциональной системы и ее преобразования под влиянием технологических и социокультурных модернизаций. Оптимальной конфигурации, которая могла бы быть перенесена на каждый конкретный национальный уровень, по-видимому, не существует, поэтому требуется ее поступательное становление в контексте национальных особенностей, но, несомненно, с учетом уже накопленного передового опыта в этой области.

4. Заключение

Проведенное исследование показало, что создание адекватной институциональной структуры в современном обществе должно быть ориентировано на соответствующую модель образования, которая и может рассматриваться в качестве фундамента институциональных преобразований. Экономический успех в цифровую эру зависит от возможностей генерирования образовательной и инновационных сфер так, чтобы реализация новых научных, гуманитарных и технических идей способствовала созданию качественно нового и при этом безопасного технологического продукта или услуги. В экономическом смысле это означает получение технологической ренты от создания интеллектуальной собственности. Именно поэтому резко возрастает ценность образования, причем не только традиционного, но и дополнительного.

Авторы гарантируют, что вышеуказанный материал не был ранее опубликован на русском языке, а также не находится на рассмотрении в другом журнале.

Авторы гарантируют, что в вышеуказанном материале соблюдены все авторские права: среди авторов указаны все те и только те, кто сделал значительный вклад в исследование, для всех заимствованных фрагментов (текстовые цитаты, таблицы, рисунки и формулы) указаны источники, позволяющие идентифицировать их автора.

Авторы осознают, что факты научной недобросовестности, выявленные как в процессе рецензирования, так и после публикации статьи (плагиат, повторная публикация, раскрытие защищенных данных), могут повлечь не только снятие статьи с публикации, но и уголовное преследование со стороны тех, чьи права будут нарушены в результате обнародования текста.

Источники:

2. Глазьев С.Ю. Прикладные результаты теории мирохозяйственных укладов // Экономика и математические методы. – 2016. – № 2. – c. 3-21.

3. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. - М.: Наука, 1992. – 207 c.

4. Дрогобыцкий И.Н. Моделирование, планирование и контроль процессов цифровизации национальной экономики // Экономическая наука современной России. – 2020. – № 2. – c. 102-113.

5. Дробот Е.В. Новый мировой экономический порядок в постпандемический период: соперничество между Китаем и США // Экономические отношения. – 2022. – № 1. – c. 51-68. – doi: 10.18334/eo.12.1.113818.

6. Зимовец А.В., Ханина А.В., Кошман В.В., Сорокина Ю.В. Социальный контракт как мера поддержки малого инновационно ориентированного предпринимательства: сущность и анализ эффективности // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 5. – c. 1451-1468. – doi: 10.18334/epp.13.5.117218.

7. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. Избранные работы. - М.: Юрайт, 2019. – 490 c.

8. Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. / Монография. - М.: Издательский дом Научная библиотека, 2021. – 746 c.

9. Клейнер Г.Б. Системная реконструкция российского социально-экономического пространства // Экономическое возрождение России. – 2020. – № 2. – c. 59-69.

10. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. Системная сбалансированность экономики России: региональный разрез // Экономика региона. – 2019. – c. 309-323.

11. Маркс К. К критике политической экономии. - М.: URSS, 2019. – 176 c.

12. Мацкуляк И.Д. Труд: кризис и его безопасное преодоление // Уровень жизни населения регионов России. – 2023. – № 3. – c. 350-360.

13. Мацкуляк И.Д. Товар – рабочая сила: метаморфоза рынка и процесса труда // Проблемы рыночной экономики. – 2023. – № 3. – c. 68-76. – doi: 10.33051/2500-2325-2023-3-68-76.

14. Мацкуляк И.Д., Кулигин В.Д., Мацкуляк Д.И. Управление фирмой в условиях перемен // Управление. – 2021. – № 1. – c. 27–39. – doi: 10.26425/2309-3633-2021-9-1-27-39.

15. Глазьев С. Ю., Харитонов В. В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. - М.: Тровант, 2009. – 304 c.

16. Петренко Т.В. Труд и экономические циклы - системное видение // Социально-трудовые исследования. – 2024. – № 54. – c. 8-22.

17. Петренко Т.В., Ракута Н.В. Исследование кризиса труда с позиций системной экономики // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. – 2021. – № 4. – c. 79-92.

18. Петренко Т.В., Дмитриева И. А. Рынок труда в условиях неустойчивого социально-экономического развития России // Глобальная трансформация и устойчивость экономики современной России: Сборник статей международной научно-практической конференции, Сочи, 27–30 сентября 2023 года. – Москва: Научно-исследовательский институт истории, экономики и права. Москва, 2023. – c. 111-115.

19. Петренко Т.В., Маринова И.В., Дмитриева И.А. Роль трудовой конвергенции в разрешении проблемы кризиса трудовых отношений // Научное обозрение: теория и практика. – 2024. – № 5. – c. 966-974.

20. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 09.05.2025).

21. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. / пер. с англ. Е.А. Кочерина. - М.: Издательство Э, 2016. – 224 c.

22. Янкина И. А. Стратегический менеджмент. / учебное пособие/ М-во образования и науки Российской Федерации, НОУ ВПО «Таганрогский ин-т упр. и экономики», Каф. менеджмента и гос. и муниципального упр. - Таганрог: НОУ ВПО ТИУиЭ, 2009. – 83 c.

23. Adner R. Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy // Journal of Management. – 2017. – p. 39–58.

24. Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions // The Journal of Business. – 1986. – № 4. – p. 251-278.

Страница обновлена: 20.02.2026 в 06:08:10

Download PDF | Downloads: 16

Economic development and transfiguration of social and labor relations: theoretical and applied issues

Petrenko T.V., Kulikova O.A.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The article defines approaches to the characterization of transfiguration of social and labor relations, a phenomenon peculiar to the development economy. Social and labor relations, which are a key subsystem of the economy, amid fundamental transformations, do not just have to adapt to them, but involve significant transformations of actions and interactions or transfiguration.

The problems of the transformation of social and labor relations worried the classics of political economy. These problems are still being raised in the works of leading scientists in the field of economics and management, which determined the information base of this study. The empirical base is formed by up-to-date statistics characterizing current social and labor relations, which are subject to fundamental transformations in the context of a change in technological structure.

The article particularizes the concept of transfiguration of social and labor relations as a phenomenon actualized by a change in labor, highlighting the factors that ensure the transformation of labor in conditions of progressive economic development. This seems to be the most relevant for the modern economic system, taking into account the transition to a new technological order, the digitalization of the economy and the increased demand for a new quality of labor potential designed to ensure a digital transition.

The article will be useful to representatives of public authorities responsible for shaping workforce development strategies, corporate managers of interested in increasing labor productivity and introducing new incentive mechanisms, as well as researchers and experts involved in regulating social and labor relations. The research results can be used to develop new models of motivation, taking into account the change of labor and the demand for transfiguration of social and labor relations.

Keywords: transfiguration of social and labor relations, innovative development, lumpenization, institutional changes, labor change, national innovation system

JEL-classification: J21, J23, J24, O30, O31

References:

Adner R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy Journal of Management. 43 39–58.

Drobot E.V. (2022). The new world economic order in the post-pandemic period: the rivalry between China and the United States. Journal of International Economic Affairs. 12 (1). 51-68. doi: 10.18334/eo.12.1.113818.

Drogobytskiy I.N. (2020). Models, plan and control of digitalizing processes in the national economy. Economics of Contemporary Russia. (2). 102-113.

Ford G. (2016). My life, my achievements

Glazev S. Yu., Kharitonov V. V. (2009). Nanotechnology as a key factor of a new technological mode in the economy

Glazev S.Yu. (2016). Applied results in the theory of world economic structures. Economics and the Mathematical Methods. (2). 3-21.

Glazev S.Yu., Lvov D.S., Fetisov G.G. (1992). Evolution of technical and economic systems: opportunities and boundaries of centralized regulation

Kleyner G.B. (2020). Systemic reconstruction of russia’s socioeconomic space. The Economic Revival of Russia. (2). 59-69.

Kleyner G.B. (2021). System economy: development steps

Kleyner G.B., Rybachuk M.A. (2019). Systemic balance of the Russian economy: regional section. Economy of the region. 15 309-323.

Kondratev N.D. (2019). Large business cycles. Selected works

Marks K. (2019). Towards a critique of political economy

Matskulyak I.D. (2023). Commodity - labor force: metamorphosis of the labor market and process. Problemy rynochnoy ekonomiki. (3). 68-76. doi: 10.33051/2500-2325-2023-3-68-76.

Matskulyak I.D. (2023). Labor: the crisis and its safe overcoming. Living standards of the population of Russian regions. (3). 350-360.

Matskulyak I.D., Kuligin V.D., Matskulyak D.I. (2021). Managing a firm in the face of change. Administration. 9 (1). 27–39. doi: 10.26425/2309-3633-2021-9-1-27-39.

Petrenko T.V. (2024). Labor and business cycles - systemic vision. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (54). 8-22.

Petrenko T.V., Dmitrieva I. A. (2023). The labor market in conditions of unstable socio-economic development of Russia Global transformation and sustainability of the economy of modern Russia. 111-115.

Petrenko T.V., Marinova I.V., Dmitrieva I.A. (2024). The role of labor convergence in solving the problem of the crisis of labor relations. “Science Review: Theory and Practice”. 14 (5). 966-974.

Petrenko T.V., Rakuta N.V. (2021). A study of the labor crisis from the perspective of a systemic economy. Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. 7 (4). 79-92.

Tversky A., Kahneman D. (1986). Rational Choice and the Framing of Decisions The Journal of Business. (4). 251-278.

Yankina I. A. (2009). Strategic management

Zimovets A.V., Khanina A.V., Koshman V.V., Sorokina Yu.V. (2023). Social contract as a support measure for small innovation-oriented entrepreneurship: analysis of nature and effectiveness. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (5). 1451-1468. doi: 10.18334/epp.13.5.117218.