К вопросу об истоках зеленого капитализма

Дробот Е.В.1,2![]() , Макаров И.Н.3

, Макаров И.Н.3![]() , Овсепян О. Т.4

, Овсепян О. Т.4![]()

1 Центр дополнительного профессионального образования, ,

2 Первое экономическое издательство, ,

3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), ,

4 Администрация города Липецка, ,

Скачать PDF | Загрузок: 25

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83006592

Аннотация:

Несмотря на то, концепция устойчивого развития существует уже не одно десятилетие, глобальные экологические проблемы, включая исчерпаемость природного капитала, не только не теряют своей значимости, но и продолжают обостряться. В этих условиях концепция зеленого капитализма (или экокапитализма) может рассматриваться как потенциальный механизм гармонизации экономических интересов бизнеса и общества и императивов защиты окружающей среды. В статье рассматриваются истоки идеологии зеленого капитализма, прослеживая ее взаимосвязь с более широкими течениями экономической мысли, такими как зеленая экономика, биоэкономика и циркулярная экономика, в том числе в контексте современных дискуссий об экологии и устойчивом развитии. Особое внимание уделяется анализу противоречий, присущих идеологии зеленого капитализма, и ее потенциальных ограничений в решении глобальных экологических проблем. Статья будет интересна широкому кругу читателей, включая экономистов, экологов, социологов, специалистов в области устойчивого развития, а также представителей бизнеса и государственных органов, заинтересованных в понимании теоретических основ и практических аспектов реализации концепции зеленого капитализма.

Ключевые слова: биоэкономика, зеленый капитализм, зеленая экономика, капитализм, окружающая среда, природный капитал, устойчивое развитие, циркулярная экономика, экокапитализм, экология, экологические проблемы, экосистема, энвайронментализм, этичное потребление

JEL-классификация: Q01, Q56, R11

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в научном сообществе исследование проблем, возникающих в сфере экологии, или так называемой «зеленой экономики», становится не только все более популярным направлением, но и, по сути, необходимостью, диктуемой временем. Если на рубеже XX–XXI вв. такой темой, или «zeitgeist», была глобализация, то сейчас, в условиях обострения экологических проблем, являющихся следствием неконтролируемого веками антропогенного влияния на окружающую среду и общества потребления, именно вопросы поиска баланса в системе «человек – природа» для обеспечения существования не только нынешнего, но и будущих поколений становятся приоритетными для теоретиков, практиков, да и для всех живущих на планете Земля.

В наших исследованиях мы уже неоднократно обращались к проблематике функционирования зеленой экономики [7, 10–12], в том числе в контексте ее взаимосвязи с циркулярной экономикой и биоэкономикой [6]. Что касается концепта «зеленый капитализм», то он является недостаточно изученным как в международной, так и в российской научной литературе (так по поисковому запросу «зеленый капитализм» на портале ELIBRARY.ru на 2 июля 2025 г. можно обнаружить всего 46 публикаций (поиск в названии, аннотации и ключевых словах), а на портале ScienceDirect.com – 65 публикаций). Большинство исследователей все-таки сосредотачивают свое внимание на проблематике зеленой экономики в целом [1–5, 9, 13, 14].

В рамках данного исследования нам хотелось бы остановиться на концепте «зеленый капитализм» в контексте его истоков, идеологии, проблем и противоречий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Прежде всего, следует отметить, что в современной науке не представлено устоявшего определения концепта «зеленый капитализм». Более того, для его обозначения могут использоваться также разнообразные термин, например, такие как «экокапитализм» или «экологический капитализм», «природоохранный капитализм», «энвайронментализм», «сине-зеленый энвайронментализм». Встречаются даже такие понятия, как «естественным капитализмом» [22] и «энвайронментализм свободного рынка» [17].

Так, И. Скейлз понимает зеленый капитализм как форму энвайронментализма, в рамках которой особую экономическую ценность приобретают экосистемы, биологическое разнообразие и экологические услуги, особенно в контексте функционирования рыночной экономики, при этом цель энвайронментализма состоит в том, чтобы уменьшить воздействие человека на окружающую среду [26, C. 1–8]. По мнению некоторых зарубежных экспертов, экокапитализм – это доктрина, согласно которой компании превращают решение экологических проблем в товар. [25, C. 46–55; 27, C. 55–61]. О. В. Захарова указывает на то, что новый «зеленый капитализм» предполагает умеренность и бережливость, ограничение потребительских аппетитов и самоограничения, экономичность по отношению к ресурсам [8, С. 62-67].

Считается, что основу концепции зеленого капитализма заложил Г. Хардин в 1968 г. [21, C. 1243–1248]. Г. Хардин выдвинул утверждение о неизбежности мальтузианской катастрофы в связи с тем, что либеральные или демократические правительства делегируют решения о размере семьи на уровень отдельных домохозяйств. При этом забота о растущем населении становится важнейшей функцией государства всеобщего благосостояния в рамках проводимой социальной политики. А подобный подход создает предпосылки для потенциального перенаселения планеты, поскольку снижает экономические стимулы к ограничению рождаемости. В качестве альтернативного решения проблемы перенаселения предлагается вариант, основанный на принципах экокапитализма: в условиях свободы выбора в вопросах деторождения, но при одновременном отсутствии системы социального обеспечения родители, принимающие решение о рождении большего количества детей, не смогут обеспечить достойное содержание своему потомству, что, в конечном счете, приведет к стабилизации численности населения на планете. Следует отметить, что предложенный аргумент является одним из первых примеров применения рыночных механизмов для решения экологических проблем. Однако он вызывает серьезные этические вопросы, связанные с социальной справедливостью и ответственностью государства за благополучие своих граждан [21, C. 1243–1248].

В 1980 г. был создан Исследовательский центр собственности и окружающей среды (The Property and Environment Research Center, PERC), который стал одной из первых эко-капиталистических организаций. Цель PERC – «улучшение качества окружающей среды с помощью прав собственности и рынков» [23].

Самое популярное направление деятельности в рамках концепции зеленого капитализма – это торговля квотами на выбросы парниковых газов (Emissions Trading System, ETS), впервые предложенное в 1968 г. экономистом Дж. Дэйлсом, как продолжение теоремы Коуза [20].

Интересно, что в 1960-х гг. Т. Крокер, работая над сокращением выбросов загрязняющих веществ, разработал систему ограничения выбросов и ввел в научный оборот термин «cap and trade» [28].

Механизм «cap and trade» (квотирование и торговля выбросами) представляет собой рыночно-ориентированный инструмент экологической политики, направленный на регулирование загрязнения окружающей среды и стимулирование сокращения выбросов загрязняющих веществ посредством создания экономических стимулов.

Суть данного механизма заключается в установлении государством предельного (максимального) объема совокупных выбросов, допустимого для предприятий, осуществляющих деятельность, связанную с загрязнением окружающей среды. Далее, компаниям предоставляются разрешения (квоты) на эмиссию определенного количества загрязняющих веществ, как правило, измеряемых в тоннах эквивалента углекислого газа (CO2-эквивалент).

Функционирование механизма обеспечивается за счет возможности купли-продажи квот на выбросы. Предприятия, объем эмиссии которых оказывается ниже установленного для них лимита, получают возможность реализовать неиспользованные квоты на специализированном рынке, что формирует стимул для снижения выбросов загрязняющих веществ. В свою очередь, предприятия, превышающие установленные для них лимиты, обязаны приобретать дополнительные квоты для покрытия превышения, либо нести финансовые санкции за несоблюдение установленных норм.

Ключевыми компонентами системы «cap and trade» являются:

1. Установление лимита выбросов («cap»), т.е. определение совокупного объема загрязняющих веществ, разрешенного к эмиссии в атмосферу в течение установленного периода времени.

2. Распределение разрешений (квот) – процедура распределения квот на выбросы между предприятиями, которая может осуществляться посредством аукционов или другими способами.

3. Торговля разрешениями («trade») – обеспечение возможности купли-продажи квот на выбросы на открытом рынке, что позволяет предприятиям оптимизировать свои затраты на соблюдение экологических требований.

4. Мониторинг, отчетность и верификация – система отслеживания, контроля и подтверждения объемов выбросов загрязняющих веществ, обеспечивающая достоверность данных и соответствие деятельности предприятий установленным требованиям.

5. Механизмы принуждения – применение штрафных санкций и иных мер воздействия в отношении предприятий, нарушающих установленные лимиты и правила функционирования системы «cap and trade».

Идея торговли квотами на выбросы парниковых газов была реализована в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 г. и Киотского протокола ООН 1997 г.

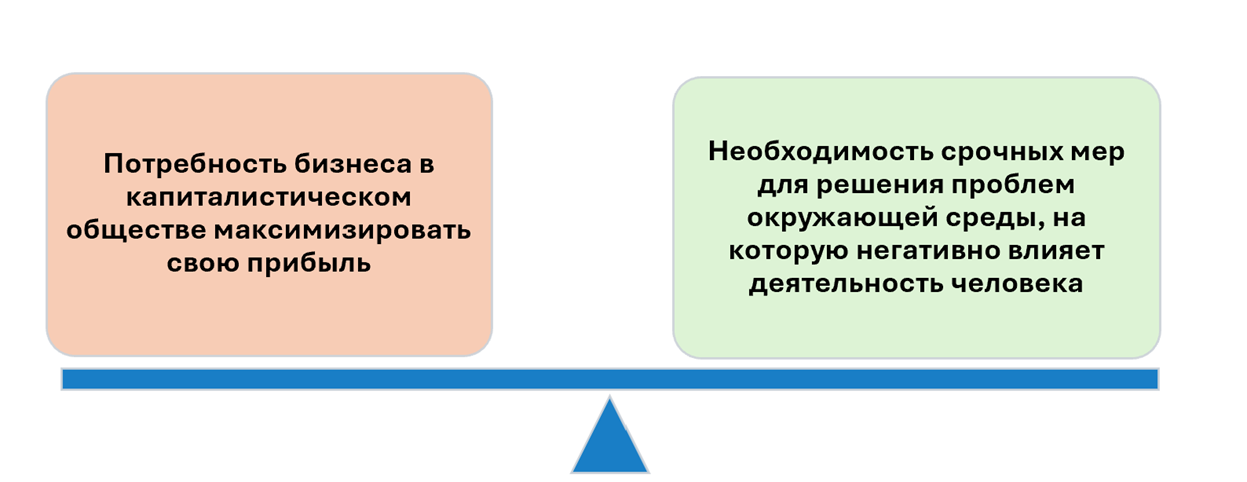

Отметим, что идеология зеленого капитализма в основе своей имеет две потребности, которые достаточно сложно уравновесить. Во-первых, это потребность бизнеса максимизировать прибыль любой ценой. А во-вторых, это необходимость искать пути и способы решения глобальных (и локальных) экологических проблем, являющихся следствие антропогенного влияния на окружающую среду (рис. 1).

Рисунок 1. Потребности, лежащие в основе идеологии зеленого капитализма

Источник: составлено авторами.

Представляется, что зеленый капитализм начинается с экосистемы. Именно экосистема предоставляет широкий спектр не только ресурсов, но и услуг, от которых зависит общество. Экосистема обеспечивает человечество такими жизненно важными ресурсами, как вода, продукты питания и энергия. Экосистема выполняет и регулирующую функцию: именно природные механизмы обеспечивают улавливание углерода и очистку воды. Экосистема участвует в предоставление культурных и досуговых услуг населению (например, рекреационные услуги, такие как экотуризм и занятия спортом на открытом воздухе).

Таким образом, зеленый капитализм, на наш взгляд, представляет собой расширенную экономическую концепцию капитала, включая природный капитал.

В 2011 г. на Конференции ООН по устойчивому развитию Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) приняла Декларацию о природном капитале (The United Nations Natural Capital Declaration). По сути, именно в этом документе была представлена расширенная трактовка концепции «капитал» как активов, используемых для производства товаров и услуг, включая и природный капитал. В Декларации о природном капитале было дано следующее определение: «природный капитал – совокупность экосистем, обеспечивающих возобновляемый поток товаров и услуг, которые лежат в основе экономики и обеспечивают поступление ресурсов «на входе» в экономическую систему и создают прямые и косвенные выгоды для предприятий и общества» [29, C. 3].

В результате неспособности ценить природный капитал стремление к максимизации прибыли, лежащее в основе капиталистического общества, как правило, приводит к ухудшению состояния окружающей среды, поскольку дешевле загрязнять окружающую среду, чем контролировать выбросы, и выгоднее использовать ресурсы сейчас, чем откладывать их на будущее.

Сторонники зеленого капитализма рассматривают загрязнение окружающей среды, утрату биоразнообразия и нерациональное использование природных ресурсов как форму фиаско рынка [26, C. 1–8]. Другими словами, ухудшение состояния окружающей среды является результатом неспособности капиталистической системы учитывать финансовую ценность экологических услуг.

Решение с точки зрения зеленого капитализма заключается в том, чтобы учитывать уникальную ценность природы, природного капитала в условиях рыночной капиталистической экономической системы для стимулирования производителей к более эффективному и инновационному использованию природных ресурсов. Вместо того чтобы полагаться на государственное или международное регулирование (в контексте устанавливаемых норм и выбросов загрязняющих веществ и торговли квотами на выбросы парниковых газов) или требовать радикальных культурных, политических и экономических изменений, зеленый капитализм основан на предпосылке о том, что частная собственность, предпринимательская деятельность и экономический рост могут быть полезны для окружающей среды [18].

Вера в способность рыночного механизма решать социально-экологические проблемы основана на идеях классической и неоклассической экономики, согласно которым условиях ограниченности ресурсов и безграничности человеческих потребностей рынок (или рыночная экономика) представляет собой наиболее эффективный способ распределения ограниченных ресурсов. Согласно концепции свободного рынка, отдельные лица и фирмы будут рационально стремиться к собственному обогащению. Таким образом, конкуренция на свободном рынке стимулирует предпринимательскую инициативу и предпринимательскую деятельность, в основе которой лежат трудолюбие, инновации и эффективность. Именно такая предпринимательская деятельность позволяет производить более качественные товары и услуги в большем количестве.

В основе зеленого капитализма – классическая идея «невидимой руки», которая распространяется и ее на окружающую среду, т.е. идея о том, что рынок по своей сути является саморегулирующейся системой, в которую вмешиваться не следует.

Одна из важнейших идей, лежащих в основе зеленого капитализма, заключается в том, что природа приносит обществу финансовые выгоды и что любой ущерб функционированию экосистемы влечет за собой экономические издержки. Проблема в том, что эти издержки не учитываются при рыночном обмене и являются внешними эффектами. Другими словами, цены на товары и услуги не отражают их воздействия на окружающую среду. Здесь и возникают отрицательные экстерналии. Еще в 1920 г. Артур Пигу дал такое определение экстерналии: экстерналия – это экономическая деятельность, издержки или выгоды от которой влияют на того, кто не хотел их испытывать [24] [1].

Возможным решением проблемы отрицательных экстерналий является введение налогов на виды деятельности, которые способствуют загрязнению окружающей среды. Эти налоги превращают загрязнение окружающей среды в дорогостоящий вид деятельности. Таким образом, у компаний появляется серьезный стимул сокращать загрязнение окружающей среды, чтобы снизить затраты и оставаться конкурентоспособными. Это, в свою очередь, меняет поведение потребителей, поскольку они рационально стремятся приобретать самые дешевые (и, следовательно, менее вредные для окружающей среды) продукты.

Кроме налогов, направленных на минимизацию отрицательных экстерналий, можно использовать субсидии для стимулирования положительных экстерналии [2].

Тем не менее ведение в стране налогов и субсидий сопряжено с рядом трудностей. Самая большая проблема заключается в определении оптимального уровня налогообложения, необходимого для компенсации отрицательных экстерналий [3].

Кроме того, в условиях свободного рынка субсидии не обязательно поддерживают наилучшие или самые дешевые экологические решения и, следовательно, являются экономически неэффективными.

Соответственно актуальной становится проблема поиска альтернативных решений. Как писали Т.Л. Андерсон, Д.Л. Лил, рыночные решения являются более эффективными способами снижения экстерналий, чем государственное регулирование или налоги [17]. Р. Коуз утверждал, что до тех пор, пока существуют четкие права собственности на природные ресурсы и трансакционные издержки достаточно низки, отрицательные экстерналии могут быть устранены путем переговоров между заинтересованными сторонами, т.е. между теми, кто создает эти экстерналии, и теми, кого они затрагивают [19, C. 144].

Примерами экологической политики свободного рынка, на которую оказала влияние теория Р. Коуза, является установление предельного объема выбросов вредных веществ, загрязняющих окружающую среду, торговля квотами на выбросы парниковых газов.

Итак, хотя различные идеи, лежащие в основе зеленого капитализма, имеют долгую историю, только с момента появления концепции устойчивого развития в 1980-х годах они приобрели особую актуальность [4].

Более того, следует отметить, что идеология зеленого капитализма хорошо вписывается в неолиберальное экономическое мышление, которое делает акцент на свободе личности, минимальном участии государства в экономике и свободных рыночных отношениях как наиболее эффективном способе координации разнообразных потребностей людей.

В конце XX в. была даже выдвинута идея «Зеленой промышленной революции», основанной на использовании конкурентных и инновационных аспектов рыночных сил для совершенствования производственных процессов [22].

Учет ценности природного капитала в функционировании рынков является первым шагом к зеленому капитализму. Поскольку загрязнение окружающей среды имеет свои издержки, а природный капитал имеет финансовую ценность, ожидается, что логика капитализма будет стимулировать инновации и эффективность для снижения затрат и максимизации доходов. П. Хокен, А. Ловинс, Х. Ловинс предложили способы, с помощью которых может произойти «Зеленая промышленная революция» [22]. Так, радикальное повышение производительности и эффективности может позволить обществу производить больше продукции при меньшем количестве ресурсов. Для этого необходимо обеспечить улучшения производства и создание новых материалов. Кроме того, необходима реализация концепции производства с замкнутым циклом (циркулярной экономики), которая предполагает планирование производственных процессов на протяжении всего жизненного цикла материалов таким образом, чтобы они повторно использовались с минимальными отходами.

Интересно, что эту идею развивает Р. Фюкс с своей книге «Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии», предлагая системный подход к обеспечению устойчивого экономического роста, не наносящего ущерба окружающей среде [16]. Р. Фюкс исходит из понимания экологического следа человечества как функции трех ключевых факторов: численности населения, уровня потребления и технологического развития. Обосновывая нецелесообразность мер, направленных на искусственное ограничение роста населения и уровня потребления по соображениям этического характера, Р. Фюкс выдвигает аргумент о необходимости приоритетного развития «умных» технологий. В основе функционирования данных технологий должны лежать принципы замкнутых циклов обращения веществ, имитирующие и воспроизводящие естественные биологические циклы. Таким образом, Р. Фюкс приходит к выводу о необходимости переориентации технологического прогресса в направлении развития производственных и потребительских систем, основанных на принципах цикличности и безотходности. Это, в свою очередь, предполагает внедрение инновационных решений, обеспечивающих минимизацию потребления первичных ресурсов и максимальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот [16]. Концепция биоэкономики, базирующейся на передовых технологиях бионического, биоробототехнического и биогенетического профиля, рассматривается Р. Фюксом как перспективная модель трансформации современной экономической системы. Решение фундаментальных задач в области фотосинтеза и утилизации углекислого газа, с его преобразованием из фактора климатической дестабилизации в ценный ресурс для новых производств, способно предоставить человечеству новые возможности для устойчивого развития и выживания. Наряду с вопросами развития сельского хозяйства, включая концепцию «городского земледелия» (urban farming), Р. Фюкс уделяет значительное внимание революционным изменениям в энергетике и формированию экологически устойчивых городских поселений (экогородов). Р. Фюкс аргументирует, что именно зеленый капитализм, как наиболее прогрессивная и социально ориентированная форма капитализм, обладает потенциалом для кардинального улучшения экологической ситуации на планете. Реализация данной концепции предполагает формирование и внедрение политики экологической трансформации, обеспечивающей «экологическую правду» ценообразования в условиях рыночной экономики [16, C. 295].

Кроме того, в рамках развития международного сотрудничества целесообразно разработать и реализовать «Новый зеленый курс», направленный на поддержку инновационного экономического роста и инвестиций в стратегически важные экологические направления, включая создание транснациональной электроэнергетической сети на основе возобновляемых источников энергии, простирающейся от Скандинавии до Северной Африки, экологическую модернизацию железнодорожной инфраструктуры, развитие электрического транспорта и реализацию исследовательских программ по разработке ключевых экологических технологий [15, С. 555–566].

А наряду с изменениями в производстве потребительских товаров, зеленый капитализм должен быть способен изменять поведение потребителей в сторону «этичного» экологичного потребления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, идеология зеленого капитализма представляет собой попытку интеграции принципов рыночной экономики с императивами охраны окружающей среды и рационального использования природного капитала. Зеленый капитализм, по своей сути, стремится к достижению устойчивого развития посредством стимулирования экологически ответственного («этичного») поведения экономических агентов, внедрения инновационных технологий и развития рынков «зеленых» товаров и услуг. То есть в рамках идеологии зеленого капитализма предпринята попытка найти баланс между потребностями бизнеса в максимизации прибыли и необходимостью решения экологических проблем.

Тем не менее, как и любая идеология или концепция, зеленый капитализм не лишен проблем и противоречий, требующих дальнейшего изучения. Во-первых, существует опасность так называемого «зеленого камуфляжа» (англ. greenwashing), когда компании, прикрываясь экологическими лозунгами, на деле не меняют свои базовые бизнес-модели, продолжая эксплуатировать экосистемы и истощать природные ресурсы. Во-вторых, возникает вопрос о социальной справедливости, поскольку выгоды зеленой экономики могут распределяться неравномерно, усиливая существующее неравенство. В-третьих, остается открытым вопрос о масштабируемости решений, предлагаемых зеленым капитализмом, и их способности решить глобальные экологические проблемы в условиях ограниченности ресурсов и растущего потребления.

В заключение следует отметить, что зеленый капитализм, несмотря на существующие ограничения, может сыграть важную роль в обеспечении устойчивого развития. Однако для этого необходимо критически осмыслить его идеологические основы, что и может служить направлением наших дальнейших научных изысканий.

[1] Например, фабрика производит потребительские товары, которые в основном потребляются людьми, находящимися далеко от фабрики. Компания, владеющая фабрикой, получает финансовую выгоду от продажи товаров, в то время как потребители получают выгоду от покупки и использования товаров. Однако завод также загрязняет окружающую среду, что влечет за собой многочисленные экономические издержки. Сброс промышленных сточных вод в реку влияет на других пользователей реки (например, на рыболовов-любителей), а также на другие предприятия (например, рыбоводческие фермы). Загрязнение атмосферы может сказаться на здоровье жителей близлежащих территорий. Эти третьи лица не получают никаких выгод от производства (если только они не покупают произведенные товары или не работают на фабрике) и несут все издержки, связанные с загрязнением окружающей среды.

[2] В качестве примеров можно привести государственные субсидии на установку солнечных панелей и льготные тарифы на энергию, получаемую из возобновляемых источников. Такие меры направлены на стимулирование инвестиций в зеленые технологии, которые в противном случае были бы невозможны из-за высоких начальных затрат.

[3] Например, налоги на выбросы углерода часто были слишком низкими, чтобы стимулировать изменения в производстве и потреблении. Это усугубляется тем фактом, что секторы экономики, которые создают значительные внешние эффекты (например, энергетический сектор, работающий на ископаемом топливе), часто лоббируют правительства с целью сохранения низких экологических налогов или блокирования предложений о введении новых налогов. Экологические налоги также являются регрессивными, поскольку более бедные домохозяйства тратят значительную часть своего дохода на приобретение основных ресурсов, таких как вода и энергия, и, таким образом, подвергаются непропорциональному воздействию.

[4] В 1980 г. концепция устойчивого развития впервые получила широкую освещение в рамках Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда дикой природы.

Источники:

2. Белокур О.С., Цветкова Г.С. Перспективы и потенциал «зеленой» экономики провинциального региона // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – № 4. – c. 1861-1878. – doi: 10.18334/vinec.11.4.114008.

3. Волкова И.А., Леушкина В.В., Погребцова Е.А. Органическое сельское хозяйство как драйвер развития зеленой экономики // Креативная экономика. – 2022. – № 6. – c. 2381-2394. – doi: 10.18334/ce.16.6.114747.

4. Горбунова О.И., Каницкая Л.В. Развитие методов оценки эко-эффективности как основное требование реализации принципов «зеленой экономики» // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – № 2. – c. 419-434. – doi: 10.18334/vinec.9.2.40609.

5. Городнова Н.В., Соколов С.А. Анализ опыта минимизации экологических рисков в процессе построения «зелёной» экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 6. – c. 1963-1982. – doi: 10.18334/epp.13.6.117812.

6. Дробот Е.В., Гаврилина М. Ю. Концепции зеленой, циркулярной и биоэкономики в контексте устойчивого развития: синергия и стратегия // Экономика, предпринимательство и право. – 2025. – № 6. – doi: 10.18334/epp.15.6.123474.

7. Зеленая экономика: структурная модель регулирования, процессы и принципы // Экономика, предпринимательство и право. – 2025. – № 6. – doi: 10.18334/epp.15.6.123470.

8. Захарова О. В. Философия зеленого капитализма // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 26. – c. 62-67.

9. Калугина П.П., Половникова А.С. «Зеленый вектор» экономической политики Нидерландов // Экономические отношения. – 2021. – № 4. – c. 725-742. – doi: 10.18334/eo.11.4.113586.

10. Макаров И.Н., Дробот Е.В., Левчегов О.Н. Зеленая экономика, цифровые технологии и наноинструментарий: основные базисы трансформации производственных систем в Евразийском экономическом союзе // Экономические отношения. – 2020. – № 3. – c. 719-742. – doi: 10.18334/eo.10.3.110822.

11. Макаров И.Н., Дробот Е.В., Колесников В.В., Гудович Г.К., Рязанцева Е.А. Зеленые технологии в составе детерминант инновационного развития производственной системы экономики // Креативная экономика. – 2021. – № 7. – c. 2777-2790. – doi: 10.18334/ce.15.7.112463.

12. Макаров И.Н., Дробот Е.В., Назаренко В.С., Фурсова Н.В., Володина А.И. Устойчивое инновационное развитие, зеленая экономика и человеческий капитал: базисная триада государственной политики экономического развития регионов // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 12. – c. 6255-6274. – doi: 10.18334/epp.13.12.120516.

13. Максимцев И. А., Костин К. Б., Онуфриева О. А. [и др.] Инновационное развитие отечественного и мирового энергетического сектора: переход к зеленой энергетике // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 6. – c. 2963-2984. – doi: 10.18334/epp.14.6.121094.

14. Маркелова Э. А. Направления трансформации зеленого курса Европейского союза в условиях санкционного противостояния с Россией // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 4. – c. 2035-2052. – doi: 10.18334/vinec.12.4.116931.

15. Никулин А. М. Через озеленение капитализма к спасению мира? Рецензия на книгу: Фюкс Р. Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии / пер. С нем. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 330 с // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2018. – № 3. – c. 555-566. – doi: 10.22363/2313-2272-2018-18-3-555-566.

16. Фюкс Р. Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии. / пер. с нем. - М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 330 c.

17. Anderson T. L., Leal D. R. Free-Market Environmentalism. - New York: Palgrave Macmillan, 1991. – 241 p.

18. Beckerman W. In Defence of Economic Growth. - London: Jonathan Cape, 1974. – 287 p.

19. Coase R. H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. – 1960. – № 3. – p. 1-44.

20. Dales J.H. Pollution, Property and Price. - Edward Elgar Publishing, 2002. – 136 p.

21. Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. – 1968. – № 162 (3859). – p. 1243–1248. – doi: 10.1126/science.162.3859.1243.

22. Hawken P., Lovins A., Lovins H. Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution. - Boston: Little, Brown and Company, 1999. – 360 p.

23. PERC\'s Mission & Vision. The Property and Environment Research Center.

24. Pigou A. C. The Economics of Welfare. - Palgrave Macmillan, 2013. – 896 p.

25. Prothero A., Fitchett J.A. Greening Capitalism: Opportunities for a Green Commodity // Journal of Macromarketing. – 2000. – № 20 (1). – p. 46–55.

26. Scales I. Green Capitalism. In: International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology. - Wiley-Blackwell, 2017. – 1-8 p.

27. Smith R. Green Capitalism: the god that failed. World Economics Association. , 2015. – 55–61 p.

28. Tietenber T. Cap-and-Trade: The Evolution of an Economic Idea // Agricultural and Resource Economics Review. – 2010. – № 39. – doi: 10.1017/S106828050000736X.

29. UNEP. 2012. The Natural Capital Declaration and Roadmap. Nairobi: United Nations Environmental Programme.

Страница обновлена: 20.02.2026 в 09:49:40

Download PDF | Downloads: 25

The origins of green capitalism

Drobot E.V., Makarov I.N., Ovsepyan O.T.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 7 (July 2025)

Abstract:

Despite the fact that the concept of sustainable development has existed for more than a decade, global environmental problems, including the exhaustibility of natural capital, not only do not lose their importance, but also continue to worsen. In these circumstances, the concept of green capitalism (or eco-capitalism) can be considered as a potential mechanism for harmonizing the economic interests of business and society and the imperatives of environmental protection. The article examines the origins of the ideology of green capitalism, tracing its relationship with a variety of of economic thoughts such as green economics, bioeconomics and circular economics, including modern discussions about ecology and sustainable development. Special attention is paid to the analysis of contradictions inherent in the ideology of green capitalism and its potential limitations in solving global environmental problems. The article will be of interest to a wide range of readers, including economists, environmentalists, sociologists, experts in sustainable development, as well as representatives of business and public authorities interested in understanding the theoretical foundations and practical aspects of the concept of green capitalism.

Keywords: bioeconomics, green capitalism, green economy, capitalism, environment, natural capital, sustainable development, circular economy, eco-capitalism, ecology, environmental challenges, ecosystem, environmentalism, ethical consumption

JEL-classification: Q01, Q56, R11

References:

Green economy: a structural model, processes and principles. (2025). Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 15 (6). doi: 10.18334/epp.15.6.123470.

Anderson T. L., Leal D. R. (1991). Free-Market Environmentalism New York: Palgrave Macmillan.

Balandin D.A., Balandin E.D., Pytkin A.N. (2019). Development of rural territories of the region on the principles of the green economy. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (3). 813-822. doi: 10.18334/vinec.9.3.40969.

Beckerman W. (1974). In Defence of Economic Growth London: Jonathan Cape.

Belokur O.S., Tsvetkova G.S. (2021). Prospects and potential of the green economy in the provincial region. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1861-1878. doi: 10.18334/vinec.11.4.114008.

Coase R. H. (1960). The Problem of Social Cost Journal of Law and Economics. (3). 1-44.

Dales J.H. (2002). Pollution, Property and Price Edward Elgar Publishing.

Drobot E.V., Gavrilina M. Yu. (2025). Concepts of green, circular and bioeconomics in the context of sustainable development: synergy and strategy. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 15 (6). doi: 10.18334/epp.15.6.123474.

Fyuks R. (2016). Grow Intelligently. The Green Revolution M.: Alpina non-fikshn.

Gorbunova O.I., Kanitskaya L.V. (2019). Development of assessment eco-efficiency methods as the main requirement of implementation of. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (2). 419-434. doi: 10.18334/vinec.9.2.40609.

Gorodnova N.V., Sokolov S.A. (2023). Minimizing environmental risks in the process of building a green economy. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (6). 1963-1982. doi: 10.18334/epp.13.6.117812.

Hardin G. (1968). The Tragedy of the Commons Science. (162 (3859)). 1243–1248. doi: 10.1126/science.162.3859.1243.

Hawken P., Lovins A., Lovins H. (1999). Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution Boston: Little, Brown and Company.

Kalugina P.P., Polovnikova A.S. (2021). The green vector of the Dutch economic policy. Journal of international economic affairs. 11 (4). 725-742. doi: 10.18334/eo.11.4.113586.

Makarov I.N., Drobot E.V., Kolesnikov V.V., Gudovich G.K., Ryazantseva E.A. (2021). Green technologies as a determinant of innovative development of the production system of the economy. Creative Economy. 15 (7). 2777-2790. doi: 10.18334/ce.15.7.112463.

Makarov I.N., Drobot E.V., Levchegov O.N. (2020). Green economy, digital technologies, and nanotools: the main bases of production systems transformation in the Eurasian Economic Union. Journal of International Economic Affairs. 10 (3). 719-742. doi: 10.18334/eo.10.3.110822.

Makarov I.N., Drobot E.V., Nazarenko V.S., Fursova N.V., Volodina A.I. (2023). Sustainable innovative development, green economy and human capital: the basic triad of the state policy of regional economic development. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (12). 6255-6274. doi: 10.18334/epp.13.12.120516.

Maksimtsev I. A., Kostin K. B., Onufrieva O. A. [i dr.] (2024). Innovative development of the domestic and global energy sector: the transition to green energy. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (6). 2963-2984. doi: 10.18334/epp.14.6.121094.

Markelova E. A. (2022). Towards a transformation of the European Union's Green Deal in the context of the sanctions stand-off with Russia. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2035-2052. doi: 10.18334/vinec.12.4.116931.

Nikulin A. M. (2018). Through greening capitalism to save the world? Review of the book "Ralf Fücks. Grow Intelligently. The Green Revolution". Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya. 18 (3). 555-566. doi: 10.22363/2313-2272-2018-18-3-555-566.

PERC\'s Mission & Vision. The Property and Environment Research Center.

Pigou A. C. (2013). The Economics of Welfare Palgrave Macmillan.

Prothero A., Fitchett J.A. (2000). Greening Capitalism: Opportunities for a Green Commodity Journal of Macromarketing. (20 (1)). 46–55.

Scales I. (2017). Green Capitalism. In: International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology Wiley-Blackwell.

Smith R. (2015). Green Capitalism: the god that failed. World Economics Association

Tietenber T. (2010). Cap-and-Trade: The Evolution of an Economic Idea Agricultural and Resource Economics Review. (39). doi: 10.1017/S106828050000736X.

UNEP. 2012. The Natural Capital Declaration and Roadmap. Nairobi: United Nations Environmental Programme.

Volkova I.A., Leushkina V.V., Pogrebtsova E.A. (2022). Organic agriculture as a driver of green economy development. Creative Economy. 16 (6). 2381-2394. doi: 10.18334/ce.16.6.114747.

Zakharova O. V. (2015). Philosophy of green capitalism. Bulletin of Chelyabinsk State University. (26). 62-67.