Пространственное неравенство в распределении бюджетной поддержки сельского хозяйства: эмпирический анализ регионов Российской Федерации

Хайруллина О.И.1,2![]()

1 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова, ,

2 Пермский государственный национальный исследовательский университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 17

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83006595

Аннотация:

Исследование посвящено анализу пространственного неравенства в распределении бюджетной поддержки сельского хозяйства между регионами России. На основе эмпирических данных были выявлены устойчивые территориальные диспропорции в финансировании, не соответствующие вкладу регионов в производство сельхозпродукции. Применение регрессионного анализа подтвердило, что текущая система субсидирования недостаточно неэффективна. В частности, установлена высокая концентрация кредитных субсидий и недостаточный уровень бюджетной поддержки аграрной экономики отдельных субъектов РФ. Установлено, что основными драйверами роста сельскохозяйственного производства являются численность занятых и прямые бюджетные трансферты, тогда как субсидирование кредитов имеет незначительное влияние. Предложены меры по реформированию системы распределения средств на основе принципов прозрачности, дифференциации и привязки к показателям эффективности.

Данная статья будет представлять особый интерес для государственных органов исполнительной власти, занимающих вопросами распределения средств бюджетной поддержки, а также для экономистов и научных исследователей, изучающих пространственное неравенство и эффективность субсидирования сельского хозяйства.

Ключевые слова: неравенство, бюджетная поддержка, сельское хозяйство, диспропорции, анализ, регионы

JEL-классификация: Q02, Q13, Q17

Введение. Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. На современном этапе государственного регулирования аграрной экономики накопился достаточно обширный опыт применения различных инструментов воздействия, как прямых, так и косвенных. Среди них наиболее востребованной является бюджетная поддержка сельского хозяйства. Несмотря на существующие рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации (ВТО) об ограничении прямого субсидирования сельскохозяйственных производителей, искажающего рыночные условия торговли, данный инструмент продолжает быть востребованным [12]. Геополитическая напряженность и межстрановая конфронтация нарушают продовольственные цепочки и актуализируют необходимость поддержки развития внутреннего производства [9]. Абсолютный размер бюджетного финансирования имеет тенденцию роста. Между тем не менее важной проблемой по-прежнему остается распределение финансовых ресурсов между экономическими субъектами [10]. Россия имеет обширную территорию, где условия ведения сельского хозяйства значительно разнятся по регионам. Между тем единый механизм распределения государственной поддержки без учета территориальных особенностей и потребностей способствует появлению диспропорций в развитии агросектора.

Наличие межрегионального неравенства, а также направления решения данной проблемы обозначены в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. В частности, отмечается, что в 2023 г. по сравнению с 2022 г. коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) увеличился. Это свидетельствует о повышении неравенства. На фоне указанного роста, в том числе за счет ускорения темпов роста регионов-лидеров, увеличивается межрегиональная дифференциация по валовому региональному продукту на душу населения - с 3,7 раза в 2017 году до 4,2 раза в 2022 году, а по инвестициям в основной капитал на душу населения - с 4,1 раза в 2017 году до 4,7 раза в 2023 году. Поэтому важными принципами пространственного развития Российской Федерации должны стать закрепление территориальных приоритетов и дифференцированный подход к развитию различных территорий и населенных пунктов. В Стратегии указано, что при выработке направлений поддержки территорий необходимо

учитывать сокращение уровня межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ за счет повышения уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также их самостоятельности в решении задач социально-экономического развития [7].

Т. Г. Нефедова, А.И. Трейвиш, А.В. Шелудков отмечают, что различия, тесно связаны с пространственным неравенством, которые являются фактором, ограничивающим развитие страны. Благоприятные условия ведения сельского хозяйства имеют всего 15% территории на юго-западе России. Авторы также отмечают, что данный феномен связан с природными условиями, трудовыми ресурсами и инвестициями. Последние две составляющие тесно взаимосвязаны с наличием больших городов.

Ориентация на крупные высокопродуктивные комплексы в рамках продовольственного обеспечения населения и соблюдения критериев национальной безопасности усиливают пространственные контрасты, обусловленные экономической специализацией, степенью урбанизированности регионов [3].

А. В. Петриков, считает, что для сглаживания межрегиональных различий в уровне и качестве жизни сельского населения нужно дифференцировать участие субъектов РФ в Госпрограмме в зависимости от их бюджетных возможностей, а также широко использовать нормативный подход при распределении расходов на инфраструктурное развитие, разработав специальные меры поддержки депрессивных сельских районов [4].

Н.И. Шагайда, В.Я. Узун отмечают, что около 50% продукции всех сельскохозяйственных организаций обеспечивают агропромышленные холдинги. Преобладание крупных федеральных торговых сетей в российских городах свидетельствует о монополизации продовольственного рынка [11].

Л. П. Силаева в своих исследованиях обращает внимание на тенденции пространственного развития сельского хозяйства, где особое место должна занимать интеграция между сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет создания агропромышленных кластеров с замкнутым циклом производства [5].

Р.Х. Адуков, А. Н. Адукова отмечают проблему недостаточного уровня социальной и экологической ориентированности агропродовольственной политики. В частности, существующая монополизация собственности и концентрация производства в сельском хозяйстве привели к появлению нескольких десятков латифундий в виде крупных агрохолдингов, отдельные из которых контролируют около одного миллиона и более гектаров сельхозугодий. Именно монополизация отрасли стала одним из основных факторов диспропорций в производстве сельхозпродукции в регионах на душу населения, а размещение регионального производства не учитывает территориальные потребности. При соблюдении принципа самообеспечения регионов уменьшаются эпидемиологические риски, расходы на перевозку кормов, сельхозпродукции и продовольствия. Реализация политики самообепечения регионов продовольствием требует привязки бюджетной поддержки сельхозпроизводителей к биоклиматическому потенциалу [2].

Е. Н. Сочнева, Т.В. Киян, С. П. Плотникова установили недостаточную эффективность государственного субсидирования отрасли сельского хозяйства [6].

Таким образом, причины регионального неравенства тесно связаны с природно-климатическими, социально-экономическими, политическими и институциональными факторами. Особо подчеркивается влияние крупных агрохолдингов на объемы производства сельскохозяйственной продукции и распределение средств.

Между тем, мало исследованы вопросы пространственного неравенства в распределении бюджетной поддержки сельского хозяйства. Это требует изучения причин возникновения данного феномена, оценки его последствий и определения направлений для возможного устранения.

Цель данной статьи - выявить причины и последствия территориальных диспропорций в распределении средств государственной поддержки сельского хозяйства РФ, а также разработать рекомендации по совершенствованию механизмов финансирования с учетом эмпирических данных и международного опыта.

Научная новизна заключается в том, что впервые проведен комплексный анализ пространственного неравенства в распределении субсидий на уровне субъектов РФ с учетом их вклада в производство, площади угодий и численности занятых. На основе разработанной регрессионной модели оценено влияние факторов на объем производства и сформулированы рекомендации по трансформации механизма пространственного распределения государственной поддержки.

Материалы и методы. Исследование основано на данных официальной статистики Росстата и Минсельхоза РФ за 2020–2023 гг. Для оценки эффективности бюджетной поддержки по регионам использован метод сравнения, группировки, а также экономико-статистические методы. Применен комплексный методологический подход. Это позволило не только выявить существующие диспропорции, но и определить их институциональные и экономические причины, а также предложить рекомендации по распределению средств бюджетной поддержки.

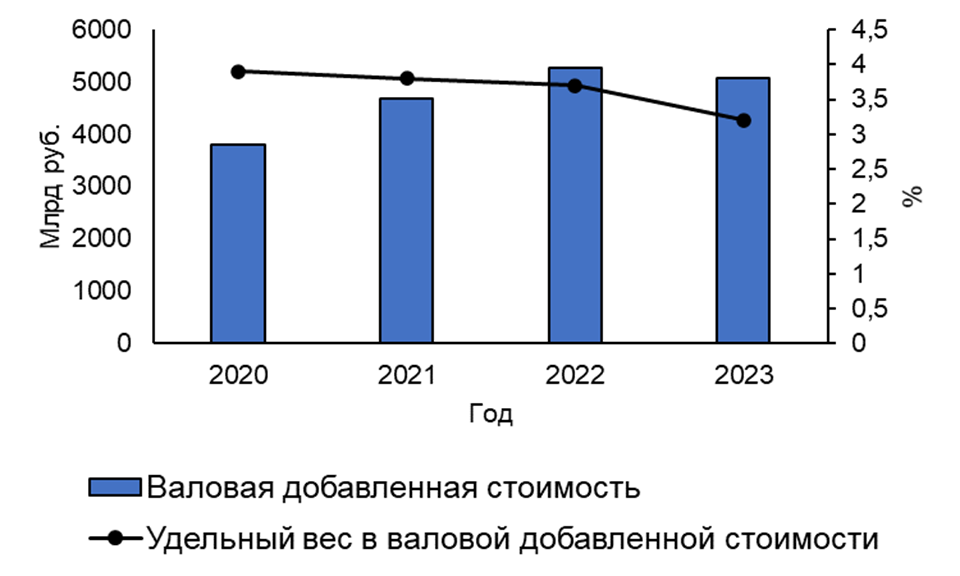

Результаты. Эмпирический анализ динамических показателей валовой добавленной стоимости (ВДС) в секторе сельского хозяйства, охоты и сопутствующих услуг демонстрирует устойчивую положительную тенденцию в период 2020–2022 годов.

В 2021 году зафиксирован максимальный прирост (+872,3 млрд руб.). Это связано с политикой импортозамещения в условиях санкционного давления и благоприятными погодными условиями. В 2023 году произошло некоторое снижение показателя относительно 2022 г. (-4,1%). Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, а также рост себестоимости в итоге отрицательно повлияли на объемы сельскохозяйственного производства. Следует отметить устойчивую тенденцию снижения удельного веса аграрного сектора в структуре валового внутреннего продукта. В 2023 году данный показатель сократился на 0,5 п.п., достигнув значения 3,2% (рисунок 1).

Рисунок 1. Роль сельского хозяйства в формировании валовой добавленной стоимости

Источник: составлено автором с использованием [8]

Такая ситуация обусловлена опережающими темпами роста ВДС в других секторах национального хозяйства и структурными изменениями в экономической системе страны.

Общая посевная площадь увеличилась за анализируемый период на 1,9% и составила 81,5 млн га. Между тем с 2023 г. наблюдается некоторое сокращение показателя. Наблюдаются следующие структурные изменения в валовом сборе зерновых культур:

¾ сокращение производства ржи (-28%) и риса (-6%);

¾ рост производства кукурузы (+19,8%), зернобобовых (+72,7%), гречихи (+65,3%), просо (+13,6%).

Положительная динамика роста производства отмечается по мясу (+6,9%), молоку (+4,9%) и яйцу (+3,9%) (таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели развития сельского хозяйства

|

Показатели

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

2023 г.

|

2023 г к 2020 г., %

|

2023 г к 2022 г., %

|

|

Вся посевная площадь, тыс. га

|

79948,0

|

80383,4

|

82290,4

|

81461,8

|

101,9

|

99,0

|

|

- в том числе зерновые и зернобобовые культуры

|

47899,8

|

47007,4

|

47504,2

|

47893,8

|

100,0

|

100,8

|

|

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн

|

133463,0

|

121399,4

|

157614,3

|

144962,3

|

108,6

|

92,0

|

|

- в том числе пшеница озимая и яровая

|

85894,4

|

76060,9

|

104232,9

|

92851,1

|

108,1

|

89,1

|

|

- рожь озимая и яровая

|

2377,6

|

1721,9

|

2178,8

|

1711,8

|

72,0

|

78,6

|

|

- кукуруза на зерно

|

13879,2

|

15237,6

|

15787,1

|

16627,9

|

119,8

|

105,3

|

|

- просо

|

396,5

|

368,3

|

307,9

|

450,3

|

113,6

|

146,2

|

|

- гречиха

|

892,2

|

919,1

|

1222,4

|

1475,2

|

165,3

|

120,7

|

|

- рис

|

1141,8

|

1076,4

|

920,1

|

1073,0

|

94,0

|

116,6

|

|

- зернобобовые

|

3446,7

|

3839,0

|

4606,3

|

5953,8

|

172,7

|

129,3

|

|

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех

категорий:

- скот и птица на убой в убойной массе, тыс. тонн |

11222,0

|

11346,1

|

11744,2

|

12001,4

|

106,9

|

102,2

|

|

- молоко,

|

32225,5

|

32339,3

|

32983,8

|

33810,6

|

104,9

|

102,5

|

|

- яйца, млн. шт.

|

44909,0

|

44893,4

|

46109,8

|

46663,5

|

103,9

|

101,2

|

Таким образом, на фоне процессов оптимизации структуры производства сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Выполнены показатели доктрины продовольственной безопасности – достигнуто более 90% самообеспеченности по многим видам продовольствия. С 2023 г. наблюдается замедление темпов роста аграрной экономики.

Субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, в основном представлены обществами (товариществами) с ограниченной ответственностью – 65,3%, сельскохозяйственными кооперативами – 18,6% и непубличными акционерными обществами – 8,1% [1].

За анализируемый период наблюдается устойчивый рост ключевых финансовых показателей при сокращении числа организаций (-4,5%) и снижении доли прибыльных предприятий с 86,1% до 81,9% (таблица 2).

Таблица 2

Финансово-экономические результаты деятельности сельскохозяйственных организаций

|

Показатель

|

2020 г.

|

2021 г.

|

2022 г.

|

2023 г. -

|

2023 г к 2020 г., %

|

2023 г к 2022 г., %

|

|

Число

организаций (единиц)

|

16298

|

15939

|

15841

|

15566

|

95,5

|

98,3

|

|

Удельный

вес прибыльных организаций, %

|

86,1

|

86,2

|

86,1

|

81,9

|

х

|

х

|

|

Прибыль

(убыток) до налогообложения (с учетом субсидий), млн руб.

|

624760

|

872493

|

790079

|

822451

|

131,6

|

104,1

|

|

Субсидии

из бюджетов всех уровней, относимые на финансовый результат, млн руб.

|

138804

|

150650

|

156121

|

167197

|

120,5

|

107,1

|

|

Прибыль

(убыток) до налогообложения (без субсидии), млн руб.

|

485956

|

721843

|

633958

|

655254

|

134,8

|

103,4

|

|

Уровень

рентабельности по всей деятельности, включая субсидии, %

|

21,0

|

25,6

|

20,3

|

19,1

|

х

|

х

|

|

Уровень

рентабельности по всей деятельности без субсидий, %

|

16,3

|

21,2

|

16,3

|

15,2

|

х

|

х

|

|

Выручка

от продажи товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах, млрд руб.

|

3633,3

|

4285,3

|

4688,3

|

5178,1

|

142,5

|

110,4

|

|

Затраты

на производство и продажу товаров, продукции, работ и услуг, млрд руб.

|

2973,0

|

3403,1

|

3883,0

|

4304,6

|

144,8

|

110,9

|

|

Кредиторская

задолженность - всего (включая кредиты банков и другие заемные средства),

млрд руб.

|

3764,2

|

4104,3

|

4898,7

|

5238,5

|

139,2

|

106,9

|

|

Дебиторская

задолженность, млрд руб.

|

1119,7

|

1308,4

|

1595,3

|

1805,1

|

161,2

|

113,2

|

В 2023 г. прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) увеличилась на 31,6% и составила 822,5 млрд руб. Однако опережающие темпы роста затрат над выручкой привели к снижению ключевого показателя эффективности – рентабельности с 21,0% (2020 г.) до 19,1% (2023 г.). В основном это связано с удорожанием материально-технических ресурсов, минеральных удобрений, запчастей и техники, ростом стоимости кредитов и ограничениями на экспорт. Отмечается значительное увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, что провоцирует финансовые риски (таблица 2). Следовательно, происходит нарастание структурных проблем в отрасли.

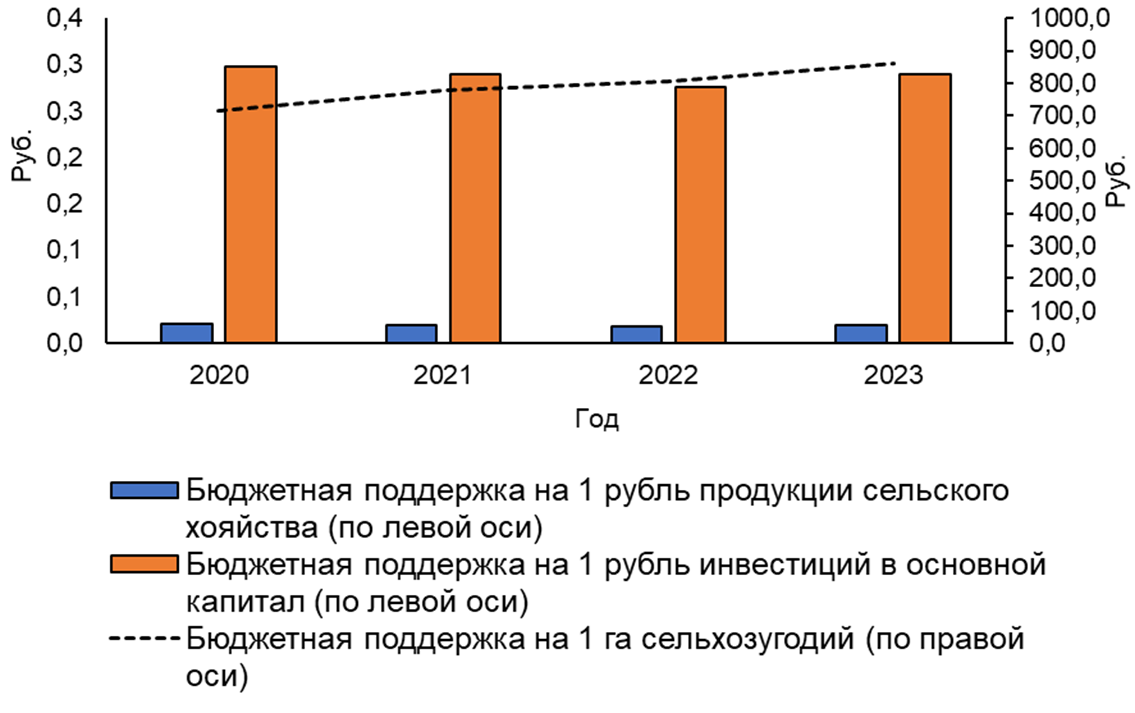

Основным источником финансирования по-прежнему является федеральный бюджет, на долю которого приходится 87,1%. Следует отметить, что в 2023 г. темпы роста господдержки стали опережать инвестиции, а объем продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении начал сокращаться.

Господдержка на 1 га сельхозугодий увеличилась с 717,2 руб./га до 862,3 руб./га (+20,2%), при этом площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 3,9%.

Наметилась тенденция сокращения бюджетной поддержки относительно стоимости продукции сельского хозяйства на 8,3%. Аналогичная динамика отмечается по инвестициям (рисунок 2).

Не менее важной составляющей является исследование регионального компонента, т. к. вопросы территориального распределения субсидий также связаны с эффективностью государственной поддержки и развитием сельского хозяйства.

Рисунок 2. Относительная эффективность бюджетной поддержки в сельском хозяйстве РФ

Источник: составлено автором с использованием [1, 8]

Группировка регионов по размерам господдержки позволила определить наиболее финансируемые территории. Следует заметить, что на десять регионов приходится 35,5% бюджетных средств и 76,7% субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Следовательно, территориальное неравенство в распределении бюджетных средств очевидно. Особо среди лидеров следует выделить Брянскую область, которая получает 47,2% всех субсидий инвестиционные кредиты при фактическом удельном весе сельхозугодий - 0,9%, работников, занятых в сельском хозяйстве – 1,3% и вкладом в 1,8% в ВРП. Центральные регионы (Брянская, Курская области) имеют непропорционально высокую поддержку при относительно низких производственных показателях. Краснодарский край-лидер по производству продукции (6,9%) и численности занятого населения в отрасли (6,8%) получает лишь 5,4% бюджетной поддержки. Волгоградская и Саратовская области имеют значительные площади сельскохозяйственных угодий (4,3–4,4%) и получают минимальное субсидирование инвестиционных кредитов (0,06–1,1%) (таблица 3).

Наиболее сбалансированы по показателям Республики Татарстан и Башкортостан.

Таким образом, бюджетная поддержка не всегда соответствует вкладу в ВРП, объему производства продукции и численности сельского населения.

На современном этапе развитие сельского хозяйства не имеет прямой линейной зависимости от численности сельского населения, что подтверждается эмпирическими данными и трансформацией производственных моделей. Так, например, Курганская область сосредотачивает 5,98% сельского населения, 6,9% сельхозугодий, а производит только 0,59% продукции от общего объема (таблица 3).

Таблица 3

Роль крупнейших регионов-получателей бюджетных средств в показателях сельского хозяйства

|

Регион

|

Доля субъектов РФ, %

| |||||||

|

Численность

работников в сельском хозяйстве

|

ВРП

|

Бюджетная

поддержка

|

Субсидии

на проценты по инвестиционным кредитам

|

Площадь

сельхозугодий

|

Инвестиции

в основной капитал

|

Численность

сельского населения

|

Продукция

сельского хозяйства

| |

|

Брянская

область

|

1,32

|

1,78

|

5,91

|

47,24

|

0,92

|

3,12

|

0,95

|

1,74

|

|

Краснодарский

край

|

7,53

|

6,88

|

5,40

|

0,77

|

2,29

|

6,40

|

6,80

|

6,89

|

|

Воронежская

область

|

3,58

|

4,02

|

4,66

|

10,63

|

2,06

|

5,91

|

1,96

|

4,20

|

|

Республика

Татарстан

|

3,71

|

3,01

|

3,69

|

2,34

|

2,30

|

4,57

|

2,55

|

3,41

|

|

Ставропольский

край

|

4,75

|

3,20

|

3,18

|

3,46

|

2,93

|

5,38

|

3,09

|

3,39

|

|

Курская

область

|

2,50

|

1,92

|

2,61

|

6,77

|

1,23

|

3,29

|

0,90

|

2,83

|

|

Белгородская

область

|

3,83

|

3,37

|

2,56

|

4,27

|

0,99

|

3,25

|

1,42

|

4,12

|

|

Волгоградская

область

|

2,21

|

2,96

|

2,55

|

1,11

|

4,39

|

0,93

|

1,50

|

2,80

|

|

Республика

Башкортостан

|

2,19

|

2,20

|

2,49

|

0,09

|

3,64

|

2,44

|

4,15

|

2,68

|

|

Саратовская

область

|

2,12

|

3,17

|

2,42

|

0,06

|

4,27

|

1,30

|

1,50

|

3,20

|

|

Итого

|

33,75

|

32,51

|

35,46

|

76,73

|

25,04

|

36,59

|

24,81

|

35,25

|

На десять регионов приходится 41,4% сельского населения, но только 24,8% бюджетной поддержки, 10,1% субсидий на кредиты и 28,4% сельхозпродукции (таблица 4).

Таблица 4

Роль крупнейших регионов по численности сельского населения в показателях сельского хозяйства

|

Регион

|

Доля субъектов РФ, %

| |||||||

|

Численность

сельского населения

|

Численность работников в сельском хозяйстве

|

ВРП

|

Бюджетная поддержка

|

Субсидии на проценты по инвестиционным кредитам

|

Площадь сельхозугодий

|

Инвестиции в основной капитал

|

Продукция сельского хозяйства

| |

|

Краснодарский край

|

6,80

|

7,53

|

6,88

|

5,40

|

0,77

|

2,29

|

6,40

|

6,89

|

|

Курганская область

|

5,98

|

0,63

|

0,45

|

0,75

|

0,00

|

6,89

|

5,08

|

0,59

|

|

Московская область

|

5,20

|

2,62

|

1,83

|

1,88

|

1,96

|

0,75

|

4,26

|

1,86

|

|

Республика Дагестан

|

4,84

|

0,68

|

3,33

|

1,92

|

0,00

|

1,68

|

0,76

|

2,62

|

|

Республика Башкортостан

|

4,15

|

2,19

|

2,20

|

2,49

|

0,09

|

3,64

|

2,44

|

2,68

|

|

Ростовская область

|

3,65

|

4,23

|

5,07

|

2,36

|

0,82

|

4,28

|

2,82

|

5,34

|

|

Ставропольский край

|

3,09

|

4,75

|

3,20

|

3,18

|

3,46

|

2,93

|

5,38

|

3,39

|

|

Республика Крым

|

2,60

|

1,57

|

0,90

|

1,95

|

0,00

|

0,76

|

0,87

|

0,96

|

|

Республика Татарстан

|

2,55

|

3,71

|

3,01

|

3,69

|

2,34

|

2,30

|

4,57

|

3,41

|

|

Чеченская Республика

|

2,54

|

0,23

|

0,73

|

1,21

|

0,64

|

0,44

|

0,26

|

0,67

|

|

Итого

|

41,40

|

28,14

|

27,59

|

24,83

|

10,09

|

25,96

|

32,84

|

28,42

|

Урбанизированные территории демонстрируют высокую интенсивность производства, чем сельские.

Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что наиболее подходящей является логарифмическая модель с поправкой на гетероскедастичность. Отбор факторов методом последовательного исключения с использованием двухстороннего р-значения = 0,10 свидетельствует о том, что коэффициент Джини (характеризует неравенство), численность сельского населения и инвестиции в основной капитал оказались незначимы для роста объема продукции сельского хозяйства, выраженного в стоимостных измерителях.

В итоге были оставлены следующие значимые переменные:

X1 – численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел.;

X2 – бюджетная поддержка, млн руб.;

X3 – субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, млн руб.;

X4 - площадь сельхозугодий, тыс. га.

Определена следующая функциональная зависимость (1):

Y = f (X1, X2, X3, X4), (1)

где У – объем производства продукции сельского хозяйства.

Для оценки качества модели использован тест Рамсея на спецификацию и тест Уайта на гетероскедастичность.

В ходе анализа установлено, что логарифмическая модель с поправкой на гетероскедастичностью наилучшим образом описывает зависимость объема сельскохозяйственного производства от ключевых факторов:

ln у = 3,143 + 0,514 ln x1 + 0,323 ln x2 + 0,037 ln x3 +0,128 ln x4 (2).

Качественные характеристики модели представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты оценки параметров модели

|

Переменные

|

Стандартная ошибка

|

t-статистика

|

Интерпретация результата p-значения

|

|

Константа

|

0,414

|

7,587

|

***

|

|

ln x1

|

0,108

|

4,745

|

***

|

|

ln x2

|

0,113

|

2,864

|

***

|

|

ln x3

|

0,014

|

2,595

|

**

|

|

ln x4

|

0,057

|

2,240

|

**

|

Источник: составлено автором

Скорректированный коэффициент детерминации - 0,927, а стандартная ошибка модели - 0,228 Это позволяет сделать вывод о высоком уровне соответствия расчетных значений реальным показателям и параметрам надёжности.

Логарифмическая регрессия (2) демонстрирует следующую эластичность влияния факторов на результат:

1. Рост числа работников (X₁) на 1% приводит к увеличению производства на 0,514% (наибольший вклад).

2. Увеличение бюджетной поддержки (X₂) на 1% приводит к приросту производства на 0,323%.

3. Субсидии (X₃) и площадь угодий (X₄) имеют отрицательное, но слабое влияние (коэффициенты близки к нулю).

Таким образом, можно сделать вывод, что приоритет должен оставаться за поддержкой занятости (X₁) и прямым финансированием (X₂). Субсидии по кредитам (X₃) имеют минимальный эффект. Следовательно, требуется пересмотреть механизм их распределения. Увеличение площади сельхозугодий (X₄) дает умеренный положительный эффект, но требует дополнительной оценки экономической целесообразности.

Выводы. Результаты анализа динамики ВДС в сельском хозяйстве свидетельствуют об окончании периода устойчивого роста и начале спада. Одновременно наблюдается сокращение доли аграрного сектора в структуре ВВП. В сельском хозяйстве наблюдается перераспределение приоритетов между сельскохозяйственными культурами и сокращение посевных площадей. Отмечается устойчивый рост объемов продукции животноводства. Несмотря на номинальный рост прибыли, отрасль сталкивается со снижающейся рентабельностью и нарастанием долговой нагрузки, что указывает на ухудшение финансовой устойчивости. Рост абсолютных объемов государственной поддержки не компенсирует опережающий рост затрат, относительная эффективность снижается.

Сложившаяся ситуация демонстрирует наличие структурных ограничений развития отрасли, где количественные показатели роста скрывают ухудшение качественных параметров хозяйственной деятельности. Это требует пересмотра механизмов государственного регулирования и поддержки аграрного сектора.

Проведенный анализ позволил выявить структурную проблему в распределении бюджетных средств, где политические факторы зачастую преобладают над экономической целесообразностью. Сложившаяся практика приводит к концентрации ресурсов в «привилегированных» регионах, создавая искусственные конкурентные преимущества и искажая рыночные механизмы развития отрасли. Особо следует отметить дисбаланс между объемом получаемых субсидий и реальной продуктивностью территорий. Это нарушает базовые принципы справедливости и эффективности бюджетных расходов.

Эконометрические расчеты однозначно демонстрируют, что текущая система поддержки не достигает заявленных целей развития отрасли. Чрезмерное акцентирование на кредитных субсидиях (76,7% которых сосредоточено в 10 регионах) не только не решает проблему неравенства, но и усугубляет ее, не создавая условий для эффективного использования субсидий. При этом реальные драйверы роста, выявленные в ходе регрессионного анализа - трудовые ресурсы и прямая производственная поддержка - остаются недофинансированными в наиболее перспективных аграрных регионах.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости радикального пересмотра принципов бюджетного регулирования с переходом на дифференцированную поддержку. Для этого следует разработать дифференцированные критерии финансирования для субъектов РФ с учетом их природно-климатических условий (например, риск зон земледелия), исторически сложившейся специализации и демографических тенденций.

Объем поддержки необходимо связать со вкладом региона в продовольственную безопасность и показателями эффективности использования выделяемых ресурсов. Система распределения должна включать результативность, потенциал и социальную составляющую. Особо следует отметить потребность создания механизма бюджетного выравнивания для территорий с высокой долей сельского населения, но низкой эффективностью (например, Курганская область и Республика Дагестан), внедряя программы обучения и инфраструктурные проекты.

Следует также установить предельные значения концентрации поддержки по максимальной доле одного региона в отдельных видах поддержки и минимальных гарантий для слаборазвитых аграрных регионов.

Кроме того, возникла потребность создания прозрачной, экономически обоснованной системы распределения средств. Без таких преобразований диспропорции будут продолжать нарастать, снижая общую конкурентоспособность российского АПК.

Необходимо повышать контроль за использованием средств путем создания единого реестра субсидий с публичной аналитикой по соответствию выделенных средств объему произведенной продукции и динамике рентабельности получателей.

Совершенствование механизмов субсидирования должно включать переход от «прямых» выплат к стимулированию инноваций, а также включить показатели региональной сбалансированности. Для реализации вышеуказанных направлений необходимо привлекать в первую очередь государственные профильные исследовательские учреждения, создавая возможности развития отраслевой научной инфраструктуры.

Таким образом, пространственное неравенство в распределении бюджетной поддержки сельского хозяйства РФ требует системных изменений, основанных на глубоком анализе и приоритете экономической эффективности над политической целесообразностью.

Источники:

2. Адуков Р.Х., Адукова А.Н. Самообеспечение регионов и повышение роли малых форм хозяйствования как факторы развития агропродовольственной политики // Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – № 7. – c. 10-16. – doi: 10.32651/227-10.

3. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И., Шелудков А.В. Полимасштабный подход к выявлению пространственного неравенства в России как стимула и тормоза развития // Известия Российской академии наук. Серия географическая. – 2022. – № 3. – c. 289-309. – doi: 10.31857/S2587556622030128.

4. Петриков А.В. Стратегия пространственного развития России до 2030 года и сельская политика // Вестник Российской академии наук. – 2025. – № 2. – c. 48-54. – doi: 10.31857/S0869587325020067.

5. Силаева Л.П. Основные тенденции пространственного развития сельского хозяйства России // Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – № 3. – c. 94-98. – doi: 10.32651/223-94.

6. Сочнева Е.Н., Киян Т.В., Плотникова С.П. К вопросу об эффективности государственных вложений в сельскохозяйственную отрасль // Продовольственная политика и безопасность. – 2024. – № 2. – c. 245-264. – doi: 10.18334/ppib.11.2.120782.

7. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2024 года №4146-р. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.05.2025).

8. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 04.06.2025).

9. Хайруллина О.И. Анализ современного состояния государственной поддержки сельскохозяйственных производителей // Продовольственная политика и безопасность. – 2023. – № 4. – c. 629-644. – doi: 10.18334/ppib.10.4.119511.

10. Хайруллина О.И. Государственные инвестиции в сельское хозяйство: региональный аспект // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2012. – № 2. – c. 33.

11. Шагайда Н.И., Узун В.Я. Драйверы роста и структурных сдвигов в сельском хозяйстве России. / Научные доклады РАНХиГС. - М.: Издат. дом «Дело», 2019. – 98 c.

12. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2024: Innovation for Sustainable Productivity Growth. Oecd. [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2024_74da57ed-en.html (дата обращения: 10.05.2025).

Страница обновлена: 28.11.2025 в 06:47:23

Download PDF | Downloads: 17

Spatial inequality in the distribution of agricultural budget support: an empirical analysis of Russian regions

Khayrullina O.I.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The article examines spatial inequality in the distribution of agricultural budget support across Russian regions. Empirical data reveal persistent funding disparities that do not align with regions' contributions to agricultural output. Regression analysis confirms the inefficiency of the current subsidy system, particularly highlighting the excessive concentration of credit subsidies and imbalances in regional economic development, alongside insufficient budget support for certain regional agricultural economies. The findings indicate that the primary drivers of agricultural growth are labor force participation and direct budget transfers, whereas credit subsidies have a marginal impact. The article proposes reforms to the fund allocation system based on principles of transparency, differentiation, and performance-based criteria.

The article will be of particular interest to government executive authorities responsible for budget support allocation, as well as to economists and academic researchers studying spatial inequality and the effectiveness of agricultural subsidies.

Keywords: inequality, budget support, agriculture, disparity, analysis, region

JEL-classification: Q02, Q13, Q17

References:

The agro-industrial complex of Russia in 2022-2023 (2000). Moscow: Ministerstvo selskogo khozyaystva i prodovolstviya Rossiyskoy Federatsii.

Adukov R.Kh., Adukova A.N. (2022). Self-sufficiency of regions and increasing the role of small forms of economic activity as factors in the development of agri-food policy. Rural economy in Russia (Ekonomika sel'skogo khozyaystva Rossii). (7). 10-16. doi: 10.32651/227-10.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2024: Innovation for Sustainable Productivity GrowthOecd. Retrieved May 10, 2025, from https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2024_74da57ed-en.html

Khayrullina O.I. (2012). State investments to agriculture: regional aspect. Vestnik Rossiyskoy akademii selskokhozyaystvennyh nauk. (2). 33.

Khayrullina O.I. (2023). Analysis of current government support for agricultural producers. Food policy and security. 10 (4). 629-644. doi: 10.18334/ppib.10.4.119511.

Nefedova T.G., Treyvish A.I., Sheludkov A.V. (2022). A multi-scale approach to identifying spatial inequality in Russia as incentive and obstacle in development. Izvestiya of the Russian Academy of Sciences. Geographic series. 86 (3). 289-309. doi: 10.31857/S2587556622030128.

Petrikov A.V. (2025). Spatial development strategy of Russia until 2030 and rural policy. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. (2). 48-54. doi: 10.31857/S0869587325020067.

Shagayda N.I., Uzun V.Ya. (2019). Drivers of growth and structural shifts in Russian agriculture M.: Izdat. dom «Delo».

Silaeva L.P. (2022). Main trends in the spatial development of agriculture in Russia. Rural economy in Russia (Ekonomika sel´skogo khozyaystva Rossii). (3). 94-98. doi: 10.32651/223-94.

Sochneva E.N., Kiyan T.V., Plotnikova S.P. (2024). Effectiveness of government investments in the agricultural sector. Food policy and security. 11 (2). 245-264. doi: 10.18334/ppib.11.2.120782.