Бизнес-процессы университета: моделирование и анализ

Орлов А.А.1![]() , Орлова Э.О.2

, Орлова Э.О.2![]() , Рассадина М.Н.3

, Рассадина М.Н.3![]()

1 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Россия,

2 Вологодский государственный университет, Россия,

3 Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России, ,

Скачать PDF | Загрузок: 23

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83021016

Аннотация:

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности управления вузами через анализ бизнес-процессов, что ранее редко применялось в образовательной сфере. В статье на примере крупного регионального университета проведен анализ ключевых бизнес-процессов с использованием методологии Остервальдера (канва бизнес-модели) и нотации VAD (цепочка добавленной стоимости). Выявлены основные группы процессов: управляющие, образовательные, исследовательские, коммерческие и вспомогательные. Особое внимание уделено организационной структуре вуза, где формально заявленная матричная модель управления на практике сохраняет черты централизованной линейно-функциональной системы, что приводит к слабым горизонтальным связям, бюрократизации и замедлению адаптации к изменениям. Исследование служит основой для дальнейших разработок в области реформирования управления вузами.

Ключевые слова: бизнес-процессы, университет, организационная структура, канва Остервальдера, кадровая динамика

JEL-классификация: I21, I23, I25, I26, I28

ВВЕДЕНИЕ

Проблема эффективного управления деятельностью вузов давно привлекает внимание исследователей и специалистов в области менеджмента. Ряд работ, рассмотренных нами, исследуют различные аспекты управления высшими учебными заведениями.

Так, Е.М. Ефимова в [1] подчеркивает необходимость разработки эффективной модели управления вузом в условиях трансформации образовательной деятельности. При этом, по мнению автора, основное внимание необходимо уделить вопросам формирования образовательной политики, ее согласования с целями и задачами вуза, созданию системы сбалансированных показателей для оценки деятельности вуза. Существующий разрыв между оперативными и стратегическими планами А.Е. Ефимова предлагает устранить, используя интегрированный подход, сочетающий процессный и проектный подходы к управлению вузом. Подчеркивается важность интеграции вуза в региональные и национальные экономические процессы.

О. В. Кузина, М. Н. Горбачева [2], оценивая современные системы управления российскими университетами отмечают, что не дают возможности своевременно и действенно отвечать на изменения во внешней среде. Застывшая организационная структура сдерживает внедрение управленческих инноваций и реализацию стратегии предпринимательства, связанной с монетизацией результатов научно-технической деятельности.

Исследователи из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Т.В. Варкулевич и В.А. Белоглазова [3] отмечают необходимость учета современных требований рынка труда и изменения внешней среды на функционирование вуза, таких как усилившаяся конкуренция, дефицит ресурсов и сложность адаптации к инновациям. Авторами выделены ключевые аспекты кадровой политики, включая подбор, развитие и мотивацию персонала, сформулированы распространенные проблемы, возникающие при ее осуществлении: сопротивление изменениям, недостаточная вовлеченность сотрудников и слабость оперативной адаптации к внешним изменениям.

Гаранин М.А. [4] отмечает, что традиционный подход к управлению университетом как автономным образовательным учреждением устаревает, уступая место модели «Университет 4.0», в которой вуз функционирует как центр развития компетенций и инноваций. Современная модель управления должна учитывать ресурсное обеспечение вуза (кадровое, методическое, материально-техническое и научное), позволяя создать среду для развития инновационных компетенций.

Однако указанные авторы не рассматривают вуз как корпорацию, действующую в условиях конкурентного рынка образовательных услуг. Современные российские университеты конкурируют за студентов, инвестиции и партнерства. Для успешной деятельности, помимо образовательных и научных задач, необходимо обращать внимание на брендинг, маркетинг, корпоративную социальную ответственность. Недостатком такого подхода является отсутствие рассмотрения вуза как организации, занимающейся многочисленными бизнес-процессами. Остаются без внимания вопросы оптимизации бизнес-процессов, их эффективности и потенциальной возможности повышения операционной эффективности вуза через улучшение данных процессов. Отсутствие анализа взаимодействия между различными бизнес-процессами приводит к риску несбалансированного управления и низкой эффективности использования ресурсов.

Ряд авторов, среди которых З. К. Тавбулатова [7], Н. А. Каменских [8], Л. Е. Ишметьева [9], Р.К. Ускенбаева [10] предпринимают попытку разобраться в особенностях и направлениях развития современной бизнес-модели российского университета как полноценной рыночной структуры, ведущей активную деятельность на национальном и мировом рынках образовательных и научных услуг. Несмотря на интересные идеи и попытки подойти к университету как к полноценной бизнес-структуре, указанные статьи имеют ряд недостатков, которые ограничивают глубину и практическую применимость изложенных в них концепций: анализ отдельных аспектов функционирования вуза, недостаток комплексного подхода к университету как организации с множеством взаимосвязанных бизнес-процессов, что не позволяет увидеть полную картину функционирования вуза как сложного предприятия.

Применение подходов, заимствованных из сферы бизнеса, позволяет рассматривать высшее учебное заведение как предприятие, имеющее собственные бизнес-процессы, направленные на достижение стратегических целей и удовлетворение потребностей заинтересованных сторон. Цель настоящего исследования заключается в анализе особенностей построения и реализации бизнес-процессов в крупном региональном вузе. Гипотеза: описание и оптимизация бизнес-процессов современного российского университета, а также совершенствование организационной структуры ведут к повышению эффективности деятельности вуза.

Анализ бизнес-процессов в последнее десятилетие стал одним из самых популярных методов исследования для процессов, происходящих в корпоративном секторе. В то же время, для анализа процессов в государственных структурах, а особенно в структурах высшего образования, этот метод практически не применяется. В последние годы всё чаще возникает потребность применить принципы бизнес-анализа к функционированию институтов высшего образования. Основная причина – стремительное усложнение внутренней структуры вузов, растущие запросы общества и государства к качеству подготовки специалистов, а также давление конкуренции на рынке образовательных услуг. Таким образом, проведение анализа бизнес-процессов представляется необходимой стратегией для выявления резервов роста эффективности деятельности университетов.

Актуальность исследования вызвана отсутствием глубоких систематических исследований, посвященных анализу бизнес-процессов в российских вузах. Применение проверенных методик анализа, широко используемых в корпоративном секторе, способно выявить слабые места и определить перспективные направления развития университетов. Именно поэтому использование методологии бизнес-анализа для изучения процессов в университетах является актуальной исследовательской задачей.

Практическая значимость исследования состоит в составлении канвы бизнес-модели Остервальдера, а также описании процессов в виде диаграммы в нотации «Цепочка добавленной стоимости» (VAD). Разработанные модели применимы для любого российского вуза.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Считается, что термин «Бизнес-процесс» начал массово использоваться после публикации в книге М. Хаммера и Дж. Чампи «Реинжиринг корпорации: манифест для бизнес-революции» [5]. В своей книге они определяют бизнес-процесс как совокупность разных задач из разных видов деятельности, которые нацелены на определенный результат. По мнению авторов, бизнес-процесс на входе имеет один или несколько ресурсов, которые в итоге превращаются в продукт, который имеет ценность для потребителя.

На текущий момент, устоявшимся можно считать определение бизнес-процесса как цепь связанных, повторяющихся действий, в которых используются ресурсы компании, направленных на получение определенных результатов или продукции для удовлетворения потребителей [6]. Из этого определения следует, что любая деятельность компании является либо бизнес-процессом, либо частью такового.

Проведем анализ основных бизнес-процессов на примере условного Университета. При проведении моделирования бизнес-процессов нами изучены исследования, проведенные Тавбулатовой З. К. [7], Каменских, Н. А. [8], Ишметьевой, Л. Е. [9].

На 2024-2025 учебный год в нем учится более 7 тысяч студентов. В Университете студенты обучаются по 80 образовательным программам.

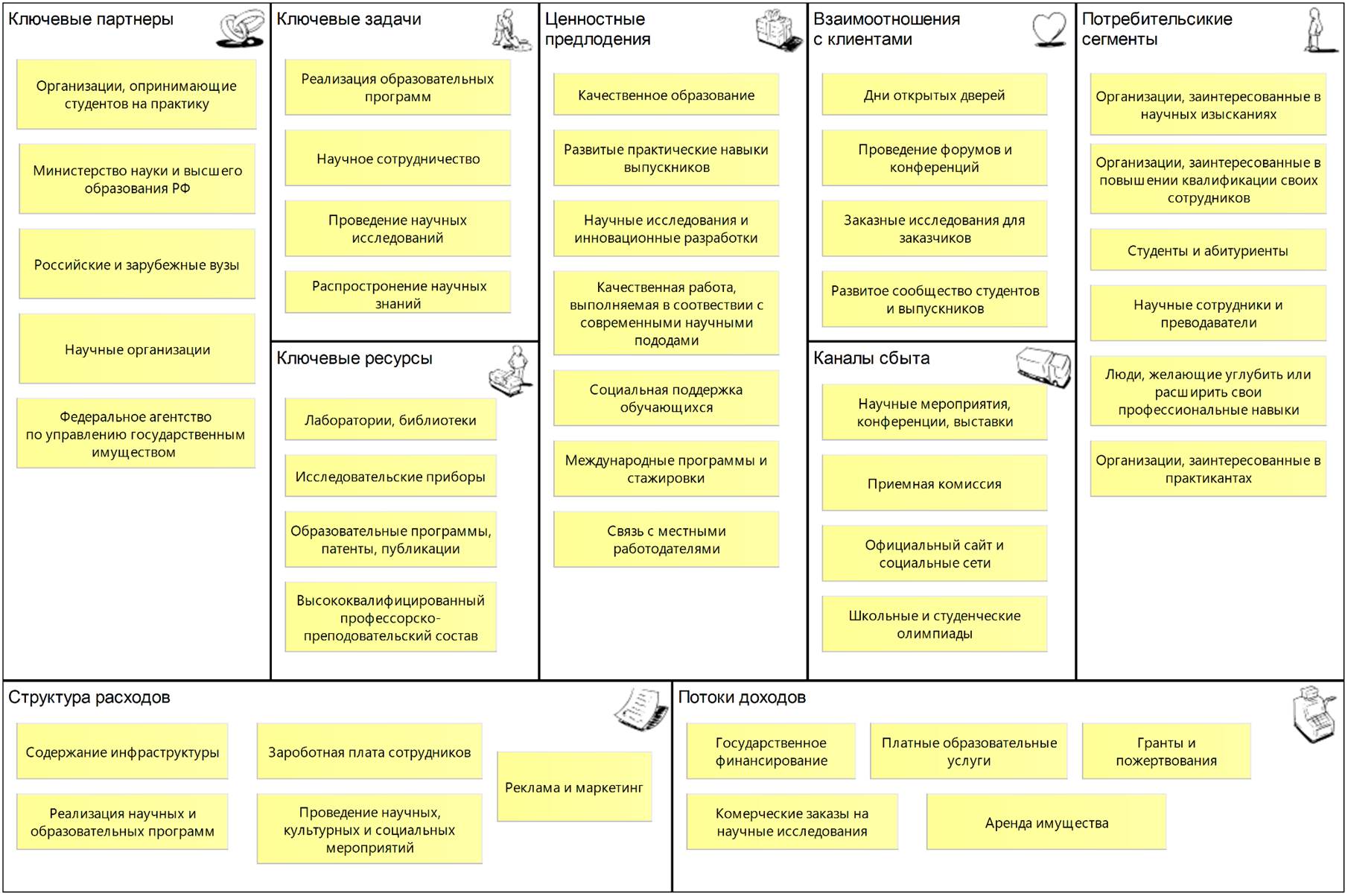

Первоначально проведём диагностику существующего положения дел путём картирования текущих бизнес-процессов. Для этого используется канва бизнес-модели Остервальдера, позволяющая визуально представить структуру университета как целостного организма (рисунок 1). Подобная группировка позволяет проследить потоки ресурсов и продуктов в рамках каждого из направлений деятельности университета. В канве представлены ключевые особенности организации, например, одним из главных ценностных предложений Университете является предоставление качественного образования, важны связи с партнерами, которые готовы предоставлять студентам практическую подготовку или взять на работу выпускников. Данная канва была составлена нами по данным, которые руководство университета закрепило в уставе организации.

Рисунок 1 - Канва бизнес-модели Остервальдера для образовательной организации высшего образования

Источник: составлено авторами

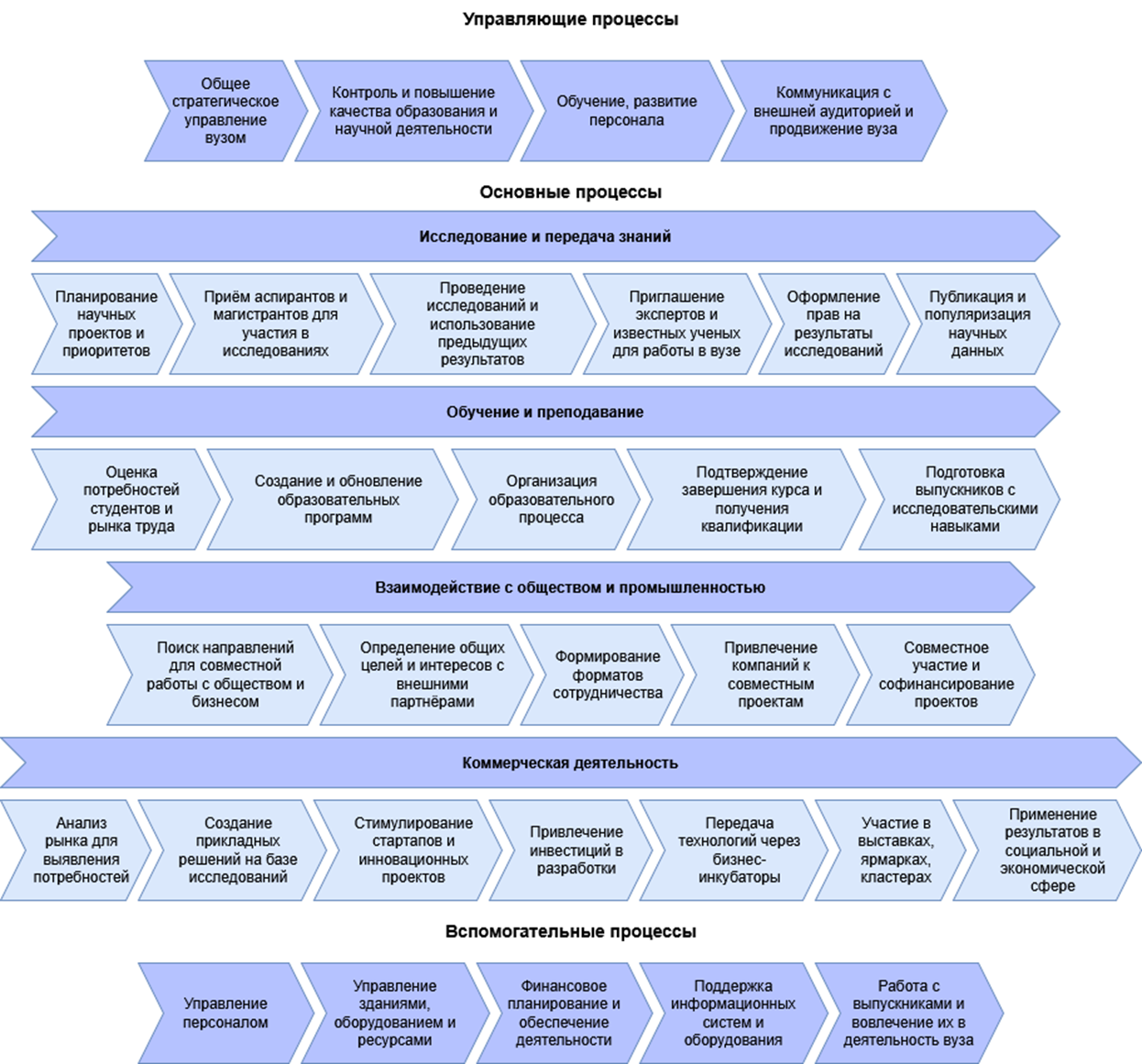

Для понимания общей структуры бизнес-процессов компании, понимания их границ, мы изучили процессы верхнего уровня организации. Для отображения процессов в виде диаграммы (рисунок 2) была выбрана нотация «Цепочка добавленной стоимости» (VAD). Основные процессы университета разделены на 4 основные группы: ведение исследований и передача знаний, обучение студентов, взаимодействие с обществом и промышленностью и ведение коммерческой деятельности. Для составления диаграммы мы воспользовались референтной моделью процессов верхнего уровня университета Р.К. Ускенбаевой [10], которую адаптировали с учетом деятельности Университета.

Рисунок 2 – Диаграмма процессов верхнего уровня Университета

Источник: составлено авторами

Важнейший аспект любого анализа – оценка влияния организационной структуры на реализацию указанных бизнес-процессов. Организация управления ВУЗом рассматривается на примере классического линейно-функционального подхода, широко используемого в большинстве отечественных университетов. Подобная структура характеризуется наличием нескольких уровней иерархии и высокой степенью вертикали подчинённости, при этом зачастую страдают механизмы горизонтального взаимодействия. Преимущества подобной структуры заключаются в простоте администрирования и контроле над выполнением задач, тогда как недостатки включают замедленную реакцию на внешние вызовы и снижение способности адаптации к изменениям рынка образовательных услуг.

Одновременно заметим попытку внедрения элементов матричного управления, предполагающих более активное участие отдельных департаментов и подразделений в принятии важных решений. Однако анализ показывает, что в реальности горизонтальные связи ослаблены, коммуникация между подразделениями затруднена, а большинство значимых решений продолжает приниматься центрально, создавая эффект «бюрократической пирамиды». Это снижает гибкость университета и препятствует быстрому внедрению нововведений.

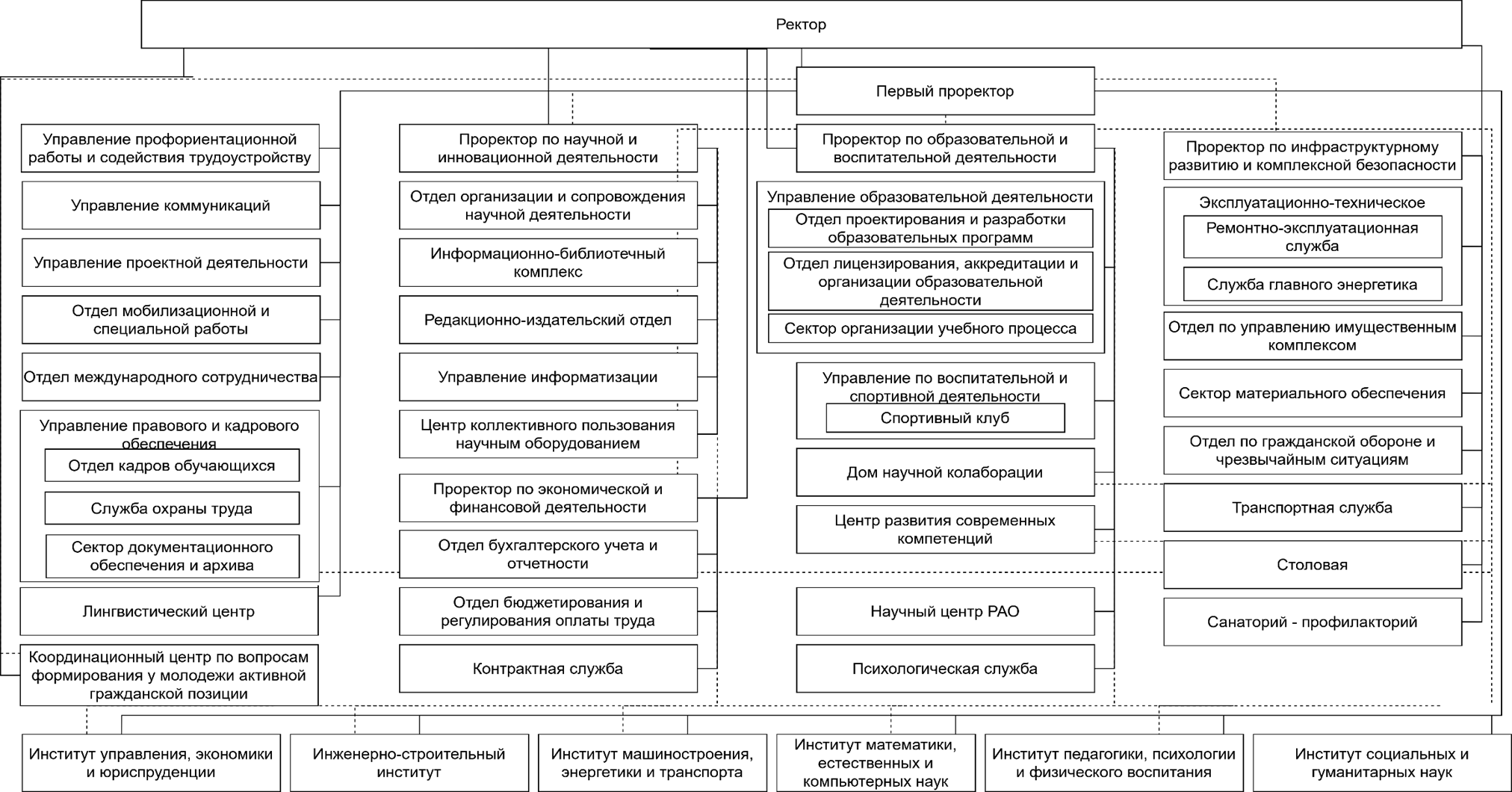

На рисунке 3 представлена организационная структура организации. Верхний уровень управления представлен ректором. В соответствии с классификацией типов ректоров О.Б. Томилина, представленной в работе [11, с.74], ректор данной образовательной организации относится к менеджериальному типу. Этот тип управленцев стремится к функционализации всех видов университетской деятельности и достижению ключевых показателей результативности. Их деятельность направлена на реализацию мер, побуждающих работников «трудиться ради наилучших интересов организации».

Организационная структура утверждена приказом.

Рисунок 3 – Организационная структура образовательной организации

Источник: составлено авторами

Верхний уровень управления Университетом осуществляется первым проректором, проректором по научной и инновационной деятельности, проректором по образовательной и воспитательной деятельности, проректором по экономической деятельности, проректором по инфраструктурному развитию и комплексной безопасности. Организационная структура Университета включает в себя 6 ветвей: операционная деятельность, научная деятельность, управление процессами образовательной деятельности, финансовая деятельность, деятельность по поддержанию функционирования и структуры университета, и образовательная деятельность. В прямом ведении первого проректора находятся операционная деятельность и образовательная деятельность. Остальные ветви находятся под непосредственным управлением соответствующих проректоров. Все отделы строго отнесены к своим ветвям и, соответственно, их управляющим - проректорам. Проректоры находятся в подчинении ректора. В отдельную структуру под прямым подчинением исполняющего обязанности ректора выделен координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции. Этот отдел имеет прямое подчинение исполняющему обязанности ректора, что отличает его от других отделов, которые подчиняются ректору только через проректоров.

Оценим организационную структуру университета. В традиционной линейно-функциональной модели управления имеют место только прямые подчинения, факультеты и институты самостоятельно реализуют все предметы обучения из-за отсутствия горизонтальных связей. Эта структурная модель была рассмотрена в статье О.Б. Сухоруковой «Анализ основных направлений и пути совершенствования организационных структур управления вузами в России» [12]. По мнению О.Б. Сухоруковой, эта структура соответствует плохой стратегии вуза, наличия этой стратегии только в краткосрочном периоде, отсутствующим горизонтальным связям в структуре университета. Эта модель соответствует первому переходному состоянию по системе классификации автора публикации. В свою очередь, модель управления Университетом - матричная модель управления с большим количеством горизонтальных связей, с разделением на дивизионы. Это говорит о том, что университет находится на четвертом (последнем) уровне развития, которому соответствует такая организационная структура, хотя процессы, проходящие в университете, не соответствуют этому уровню. Горизонтальные связи, на самом деле, очень слабы, выраженные команды процессов практически отсутствуют, все ключевые решения принимаются централизованно. Этим фактом подтверждается несоответствие модели организационной структуры реальной деятельности университета. Система управления является современной и высокоразвитой, а процессы, реально происходящие в вузе и соответствующие корпоративной среде говорят о том, что совершенная организационная структура является лишь формальной, а сам университет, является высоко бюрократизированным и не полностью соответствующим запросам современной системы высшего образования. На текущий момент, университет находится на втором или третьем уровне развития по модели О.Б. Сухоруковой.

По классификации, представленной в работе [12] данная организационная структура управления вузом относится к централизованному типу. Среди преимуществ данной модели – возможность контроля и более эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов, функционирование вуза как единого целого, заинтересованность и последовательность в реализации общих целей. В месте с тем, имеется ряд существенных недостатков [13, c. 218]: затрудняется своевременное принятие решений на уровне подразделений, высокая загруженность высшего управленческого звена ведет к задержкам реакций на важные изменения, жесткая регламентация процессов тормозит быстрые перемены, финансовые ресурсы распределяются неравномерно, подавляя инициативу успешных подразделений, снижается управленческая активность среднего звена и интерес к внутренним инициативам из-за ограниченности их полномочий. Эти недостатки могут вызвать недовольство лучших сотрудников и ухудшить лояльность к руководству вуза.

Завершив предварительную диагностику, перейдём к оценке текущего состояния кадрового потенциала исследуемого университета.

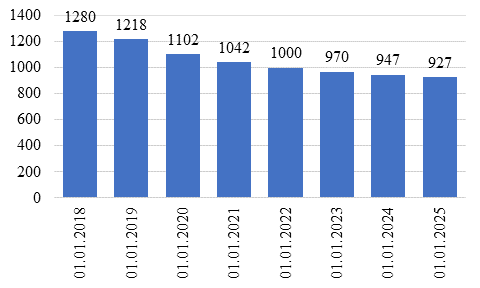

Над обучением студентов и поддержанием деятельности университета на трудится 908 сотрудников (рисунок 4) свыше 300 из которых - преподаватели. Рассмотрим более подробно динамику кадрового потенциала университета. Негативной тенденцией последнего десятилетия является сокращение численности персонала вуза, вызванное негативными процессами в сфере высшего образования и сокращением численности обучающихся в вузе. Так, за рассматриваемый период численность персонала сократилась на 394 человека, что составляет 30% от уровня 2017 года. Последствия такой динамики очевидны: рост нагрузки на оставшихся сотрудников, возможное падение качества предоставляемых образовательных услуг и потеря квалифицированного персонала.

Рисунок 4 - Динамика численности персонала, человек

Источник: составлено авторами на основе статистической отчетности вуза

Рассмотрим более подробно показатели движения персонала (таблица 1) с целью определения важности совершенствования управления этими процессами. Проведем оценку с помощью коэффициентов движения персонала: коэффициента оборота по приему, коэффициента текучести кадров, коэффициента общего оборота кадров [14].

Таблица 1 - Показатели движения персонала

|

Показатель

|

2018

|

2019

|

2020

|

2021

|

2022

|

2023

|

2024

|

|

Количество нанятых

|

197

|

190

|

143

|

126

|

129

|

145

|

150

|

|

Количество уволенных

|

239

|

299

|

223

|

177

|

165

|

171

|

171

|

|

Среднесписочная численность

|

1260

|

1150

|

1071

|

1020

|

984

|

958

|

937

|

|

Коэффициент оборота по

приему

|

0,156

|

0,165

|

0,134

|

0,124

|

0,131

|

0,151

|

0,160

|

|

Коэффициент текучести

кадров

|

0,190

|

0,260

|

0,208

|

0,174

|

0,167

|

0,179

|

0,183

|

|

Коэффициент общего оборота

кадров

|

0,346

|

0,425

|

0,342

|

0,298

|

0,298

|

0,330

|

0,343

|

Как следует из данных, представленных в таблице, число нанятых и уволенных сокращается. Наибольшее число нанятых в рассматриваемом периоде наблюдается в 2018 году (197 человек), наименьшее – в 2021 г. (126 человек). Наибольшее число уволенных приходится на 2019 г. (299 человек). Коэффициент текучести кадров, показывающий долю уволенных в численности среднесписочного персонала, составляет в среднем 0,194. Коэффициент оборота по приему, показывающий долю вновь принятых в среднесписочной численности персонала, в среднем за период составил 0,146. Коэффициент общего оборота кадров, рассчитываемый как отношение суммы принятых и уволенных за год к среднесписочной численности в рассматриваемом году, составил 0,34.

ВЫВОДЫ

Таким образом, управление движением персонала представляет собой важную часть работы управленческих служб университета, влияет на общую эффективность работы и требует анализа и моделирования с целью оптимизации процессов. Проведённый анализ позволил оценить количественную сторону деятельности университета. Представлены графики и таблица, иллюстрирующие изменение численности сотрудников, их движение внутри структуры университета, а также индикаторы эффективности кадровой политики, такие как коэффициент текучести кадров и коэффициент оборота по приёму. Полученные данные свидетельствуют о наличии отрицательных тенденций в динамике человеческого капитала, обусловленных внешними факторами (демографическая ситуация, экономическая нестабильность) и внутренними проблемами (недостаточное стимулирование, низкая мотивация сотрудников).

Проведенное исследование носит первичный характер и призвано стать отправной точкой для дальнейших разработок в области реформирования управления вузом. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку комплекса мер по повышению прозрачности и управляемости бизнес-процессов университета, созданию внутренних регламентов и процедур, способствующих ускоренному принятию решений и минимизации рисков сбоев. Эти меры будут касаться разработки механизма регулярного контроля и диагностики состояния бизнес-процессов, внедрение современных информационных технологий и повышение квалификации сотрудников в области управления качеством процессов.

Источники:

2. Кузина О.В., Горбачёва М.Н. Анализ организационной структуры управления как основа перехода классического университета к вузу инновационного типа // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 2. – c. 50-58.

3. Варкулевич Т.В., Белоглазова В.А. Организационно-методические основы эффективной кадровой политики государственного вуза // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. – № 2(23). – c. 43-47.

4. Гаранин М.А. Модель управления университетом как центром развития компетенций // Креативная экономика. – 2019. – № 1. – c. 183-194. – doi: 10.18334/ce.13.1.39667.

5. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. - New York: Harper Business, 1993. – 269 p.

6. Ericsson Quality Institute. Business Process Management. - Gothenburg: Ericsson, 1993. – 134 p.

7. Тавбулатова З.К., Чаплаев Х.Г. Становление новой бизнес-модели современного российского регионального университета // Вестник Чеченского государственного университета. – 2023. – № 2(50). – c. 23-28. – doi: 10.36684/chesu-2023-50-2-23-28.

8. Каменских Н.А. Методическая реализация элементов бизнес-модели университета // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 68-3. – c. 117-122.

9. Ишметьева Л.Е. Бизнес-модель современного университета: перспективы развития // Управление организацией, бухгалтерский учет и экономический анализ: вопросы, проблемы и перспективы развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Магнитогорск, 2016. – c. 59-63.

10. Ускенбаева Р.К., Молдагулова А.Н., Сатыбалдиева Р.Ж., Касымова А.Б., Кальпеева Ж.Б. Архитектура и классификация бизнес-процессов университета в новых условиях // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 8. – c. 78-85. – doi: 10.17513/fr.42831.

11. Томилин О.Б., Клюев А.К., Багирова А.П. Идентичность ректора университета: академик vs администратор // Университетское управление: практика и анализ. – 2022. – № 1. – c. 68-81. – doi: 10.15826/umpa.2022.01.005.

12. Сухорукова О.Б. Анализ основных направлений и пути совершенствования организационных структур управления вузами в России // Сибирская финансовая школа. – 2009. – № 3(74). – c. 100-108.

13. Титова Н.Л., Балаева О.Н., Андреева Н.В., Радаев В.В., Бусыгин В.П., Муратова Ю.Р., Яковлев А.А. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы. - М.: МАКС Пресс, 2008. – 668 c.

14. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»: утв. Приказом Росстата от 16.12.2024 № 647. — Москва. - 2024. — 45 с

Страница обновлена: 01.02.2026 в 10:55:06

Download PDF | Downloads: 23

University business processes: modeling and analysis

Orlov A.A., Orlova E.O., Rassadina M.N.Journal paper

Leadership and Management

Volume 12, Number 7 (July 2025)

Abstract:

Nowadays there is a need to improve the efficiency of university management through the analysis of business processes, which was previously rarely used in the educational field. On the example of a large regional university, the article analyzes key business processes using the Osterwalder's business model canvas and the Value-Added Chain Diagram. The main groups of processes are identified: management, educational, research, commercial, and support services. Special attention is paid to the organizational structure of the university, where the formally stated matrix management model in practice retains the features of a centralized linear-functional system, which leads to weak horizontal links, bureaucratization and slower adaptation to changes. The research serves as a basis for further developments in the field of university management reform.

Keywords: business process, university, organizational structure, Osterwalder's canvas, personnel dynamics

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28

References:

Ericsson Quality Institute. Business Process Management (1993). Gothenburg: Ericsson.

Efimova E.M. (2025). An effective model of university management in modern conditions of transformation of educational activities Education, science, family - the foundations of Russia's development. 155-162.

Garanin M.A. (2019). The model of the university as a centre of competence development. Creative Economy. 13 (1). 183-194. doi: 10.18334/ce.13.1.39667.

Hammer M., Champy J. (1993). Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution New York: Harper Business.

Ishmeteva L.E. (2016). The business model of a modern university: development prospects Organization management, accounting and economic analysis: issues, problems and development prospects. 59-63.

Kamenskikh N.A. (2020). Methodical implementation of elements of the university business model. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. (68-3). 117-122.

Kuzina O.V., Gorbachyova M.N. (2012). Analysis of the organizational structure of management as the basis for the transition of a classical university to an innovative type of university. Management in Russia and abroad. (2). 50-58.

Sukhorukova O.B. (2009). Analysis of the main trends of Russian higher school management and development. Siberian Financial School. (3(74)). 100-108.

Tavbulatova Z.K., Chaplaev Kh.G. (2023). Formation of a new business model of a modern Russian regional university. Vestnik Chechenskogo gosudarstvennogo universiteta. (2(50)). 23-28. doi: 10.36684/chesu-2023-50-2-23-28.

Titova N.L., Balaeva O.N., Andreeva N.V., Radaev V.V., Busygin V.P., Muratova Yu.R., Yakovlev A.A. (2008). Strategies for the development of Russian universities: responses to new challenges M.: MAKS Press.

Tomilin O.B., Klyuev A.K., Bagirova A.P. (2022). Identity of the university rector: academician vs administrator. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 26 (1). 68-81. doi: 10.15826/umpa.2022.01.005.

Uskenbaeva R.K., Moldagulova A.N., Satybaldieva R.Zh., Kasymova A.B., Kalpeeva Zh.B. (2020). Architecture and classification of university business processes in the new conditions. Fundamental research. (8). 78-85. doi: 10.17513/fr.42831.

Varkulevich T.V., Beloglazova V.A. (2018). Organizational and methodological foundations of effective personnel policy of the state university. ASR: Economics and Management. 7 (2(23)). 43-47.