Инновационное развитие и цифровизация как фактор закрепления молодежи на Дальнем Востоке России

Вертинова А.А.1![]() , Садовская Л.Е.1

, Садовская Л.Е.1![]()

1 Владивостокский государственный университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 28

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=83021018

Аннотация:

Отток молодежи является одной из самых острых проблем Дальневосточного федерального округа (ДФО), что вызывает кадровый кризис во всех регионах округа. Научная проблема заключается в поиске механизмов закрепления молодых специалистов через цифровизацию, развитие высокотехнологичных секторов и инновационное развитие. В результате анализа выявлены ключевые барьеры, включая дефицит IT-кадров и неравномерное распределение образовательных ресурсов. Комплекс таких мер, как создание научно-образовательных центров, экономические стимулы, развитие инфраструктуры и мониторинг потребностей молодежи, рассмотрен с точки зрения развития цифровых технологий. Исследование будет полезно органам власти, бизнесу и образовательным учреждениям, так как предлагает практические решения для устойчивого развития ДФО, привлечения инвестиций и снижения миграционного оттока.

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, инновационное развитие, удержание молодежи, цифровая инфраструктура, регион

JEL-классификация: O31, O32, O33, J13

Введение

Сегодня Дальний Восток переживает кадровый кризис. Молодые, амбициозные специалисты, получившие качественное образование, массово покидают регион в поисках лучших возможностей. Низкие зарплаты, ограниченные карьерные перспективы и неразвитая инфраструктура заставляют задуматься и сделать выбор в пользу переезда в другие регионы России. Однако, вся страна сталкивается с серьезными вызовами в инновационном развитии. Несмотря на то, что цифровые технологии проникли во все сферы нашей жизни, в регионе может не доставать цифровой инфраструктуры, чтобы удержать молодежь и дать толчок инновационному развитию.

Цель исследования

Цель данного исследования предложить комплексное решение актуальной проблемы оттока молодых специалистов с Дальнего Востока через призму современных цифровых технологий.

Поставлены следующие задачи:

1. Анализ академической мобильности как ключевого фактора оттока населения с Дальнего Востока;

2. Выявление основных трендов инновационного развития в России и ДФО;

3. Оценка существующих мер по закреплению молодежи на территории ДФО с учетом изменяющихся трендов социально-экономического развития.

Методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:

- анализ статистических данных в рамках изучения численности студентов в вузах ДФО, доли обучающихся техническим специальностям;

- компаративный анализ для сопоставления уровня развития цифровой инфраструктуры регионов ДФО и ЦФО;

- контент-анализ стратегических документов (например, стратегии развития ДФО и т.д.) и систематизация мер государственной поддержки;

- синтез и моделирование дополнительных рекомендаций на основе выявленных проблем инновационного развития.

Научная и практическая значимость

Научная значимость исследования заключается в анализе взаимосвязи между цифровизацией, инновационной политикой и закреплении молодежи в регионах, как части единого механизма развития регионов и страны, в целом.

Практическая значимость выражается в предложении конкретных рекомендаций для корректировки и совершенствовании отношений между органами власти, бизнеса и образовательных учреждения.

Основная часть

Развитие инновационной деятельности представляет собой стратегическое направление для обеспечения устойчивого роста российской экономики. Эффективно проработанная инновационная политика предполагает не только формирование модели долгосрочного экономического развития, но и создание условий для технологического обновления производственных мощностей.

Согласно исследованию «Методы повышения инновационной активности в РФ», ключевыми факторами успешного внедрения инноваций являются освоение перспективных направлений бизнеса и совершенствование действующих производственных процессов [1]. При этом особое значение имеет применение прогрессивных управленческих подходов и механизмов государственного регулирования.

Таким образом, в числе основных задач государственной политики в сфере инноваций можно выделить:

– разработку и внедрение результативных инструментов регулирования инновационных процессов;

– стимулирование участия малого и среднего бизнеса в инновационной деятельности;

– привлечение инвестиционных ресурсов для расширения масштабов технологической модернизации предприятий.

В контексте ДФО инновационное развитие приобретает особые характеристики. Асимметричность, которая обусловлена, в первую очередь, географической удаленностью и неравномерным распределением ресурсов, необходимых для развития необходимых компетенций для достижения желаемого уровня, а также социальная ориентированность, другими словами - приоритет удержания человеческого капитала.

Соответственно, одним из ключевых барьеров для преодоления разрыва в инновационной системы Дальнего Востока и более развитых регионов можно назвать дефицит кадров в определенной возрастной группе, а именно 25-40 лет, которые являются основным драйвером для сокращения этого разрыва.

На молодежи фокусируется основная доля квалифицированных кадров, специализирующихся на современных цифровых технологиях, что намного реже можно встретить среди более взрослого населения. Однако, талантливые специалисты, которые могли восполнить нехватку кадров, покидают Дальний Восток. Основной причиной для миграции молодежи в последние годы является академическая мобильность.

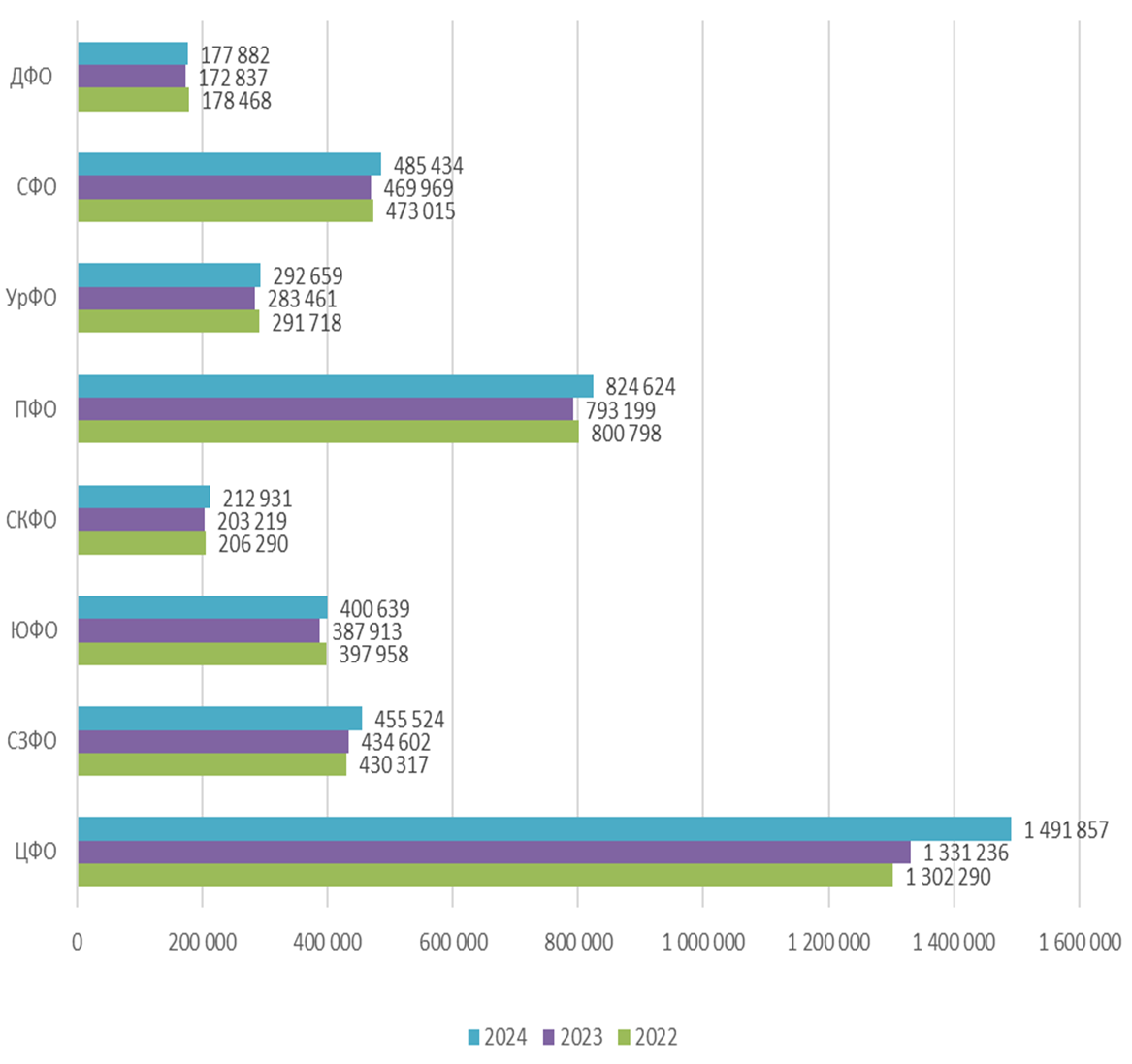

Рисунок 1 - Статистика численности обучающихся в высших учебных заведениях в субъектах РФ за период 2023-2024 гг. (составлено на основе источника [2])

Миграционный отток с Дальнего Востока отчасти связан с желанием молодежи получить более качественное высшее образование. Регион значительно уступает центральной России как по количеству вузов, так и по разнообразию востребованных специальностей [2].

Особенно остро стоит проблема нехватки современных образовательных программ в перспективных областях, таких как искусственный интеллект, IT-сфера и цифровая экономика. В то время как ведущие университеты Москвы и Санкт-Петербурга активно развивают эти направления, дальневосточные вузы сталкиваются с дефицитом преподавателей и специалистов, которые имеют соответствующую квалификацию.

Ситуация усугубляется ограниченными возможностями для практического обучения: в регионе практически отсутствуют филиалы крупных технологических компаний, которые могли бы предоставлять студентам места для стажировок и трудоустройства [3]. В результате выпускники, получившие образование в центральных вузах, предпочитают не возвращаться в ДФО, где перспективы карьерного роста и уровень зарплат существенно ниже.

Современный этап социально-экономического развития характеризуется стремительной цифровой трансформацией, охватывающей все сферы общественной жизни.

Глобальные тренды цифровизации проявляются в активном внедрении искусственного интеллекта и автоматизации процессов, что существенно изменяет структуру рынка труда. Параллельно наблюдается интенсивное развитие инфраструктуры связи, включая внедрение технологий 5G и спутникового интернета, что создает технологическую основу для цифрового общества. Особое значение приобретает цифровизация государственных услуг, повышающая эффективность управления, а также использование технологий big data в бизнесе и социальной сфере, позволяющее оптимизировать процессы принятия решений.

Приморский край, как субъект Российской Федерации, обладая статусом стратегически важного региона Дальнего Востока, одновременно отражает как общероссийские тенденции цифровой трансформации, так и специфические региональные характеристики. С одной стороны, в крае отмечается активное внедрение цифровых государственных услуг, формирование IT-кластера во Владивостоке, развитие цифровых платформ для бизнеса и населения.

С другой стороны, географическая удаленность, сложный рельеф местности и неравномерное расселение населения создают определенные препятствия для равномерного развития цифровой инфраструктуры. Для развития цифровизации Приморского края требуется комплекс мер, включающего в себя разработку и внедрение программ повышения цифровой грамотности населения, создание системы стимулов для привлечения IT-специалистов (льготные ипотечные программы, налоговые льготы), реализацию проектов по созданию "умных городов" как точек роста инновационного развития [4].

Для разработки мер механизмов закрепления молодежи на территории ДФО необходимо провести анализ потенциала подготовки кадров в сфере высоких технологий на региональном уровне. Особый интерес в этом контексте представляет исследование доли студентов, обучающихся по технологическим специальностям в вузах Дальнего Востока.

Таблица 1 - Доля студентов, обучающихся на направлениях “инженерное дело”, “технологии” и “технологические науки” на территории ДФО (составлено на основе источника [2])

|

Наименование

субъекта

|

Численность

обучающихся на программах высшего образования, в чел.

|

Доля обучающихся

н программах “инежерное дело, технологии и технологические науки”, в %

|

|

Амурская область

|

15 327

|

22,81

|

|

Еврейская автономная область

|

1 906

|

17,15

|

|

Забайкальский край

|

19 374

|

26,16

|

|

Камчатский край

|

4 299

|

34,77

|

|

Магаданская область

|

2 385

|

33,27

|

|

Приморский край

|

45 417

|

29,48

|

|

Республика Бурятия

|

20 842

|

29,26

|

|

Республика Саха (Якутия)

|

23 255

|

29,16

|

|

Сахалинская область

|

4 714

|

19,05

|

|

Хабаровский край

|

40 238

|

42,90

|

|

Чукотский автономный округ

|

125

|

100,00

|

Подготовка кадров в сфере высоких технологий неравномерна по ДФО. Регионы с высокой долей студентов (Хабаровский край) могут служить примером для разработки мер по закреплению молодежи, тогда как в регионах с низкими показателями (Еврейская АО, Сахалинская область) требуются дополнительные стимулы. Но если обратить внимание на соотношение числа всех обучающихся и процентное отношение студентов интересующих специальностей, то именно Приморский край является отличной площадкой для развития инновационного потенциала. Приморский край, особенно Владивосток, обладает уникальными условиями для реализации стратегии закрепления молодежи через развитие высокотехнологичных секторов. Подтверждение его статуса как столицы ДФО не только символично, но и практически значимо — оно активизирует интеграцию образования, науки и производства, делая регион драйвером инновационного развития Дальнего Востока [5].

Наличие крупных технологических компаний в Дальневосточном федеральном округе играет ключевую роль в закреплении молодежи, создавая точки притяжения для квалифицированных кадров. На данный момент присутствие таких компаний в регионе остается ограниченным, однако наблюдаются положительные тенденции, связанные как с деятельностью федеральных компаний, так и с развитием местных высокотехнологичных предприятий.

Среди ключевых участников дальневосточного трека присутствуют ведущие технологические и промышленные компании России, чья деятельность напрямую способствует развитию высокотехнологичного потенциала Дальневосточного федерального округа (ДФО) [6]. В их число входят:

1 ГК «Росатом», реализующий проекты в области цифровых решений и низкоуглеродной энергетики в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия);

2 ГК «Роскосмос», обеспечивающий спутниковый мониторинг и поддержку космодрома «Восточный» в Амурской области;

3 ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк» и ПАО «Транснефть», развивающие инновационные технологии в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов;

4 АО «РЖД» и АО «Трансмашхолдинг», внедряющие цифровые решения в транспортную инфраструктуру ДФО;

5 ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Северсталь» и ПАО «Трубная металлургическая компания», модернизирующие производственные процессы с использованием передовых технологий;

6 АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», АО «НПО Энергомаш» и ООО «Красная Звезда», обеспечивающие инновации в авиастроении и машиностроении.

Участие данных компаний в программе для высших учебных заведений “Приоритет-2030” уже является одной из основных мер поддержки молодых специалистов. В данном вопросе именно государство занимает роль главного реформатора. Однако, стоить отметить, что участие в программе принимает лишь восемь высших учебных заведений со всего Дальневосточного Федерального округа, часть которых не связана с инженерными и технологическими специальностями [7].

Авторами был проанализирован и систематизирован комплекс существующих мер с целью создания благоприятных условий для закрепления молодежи на территории ДФО с учетом активно развивающихся трендов инновационного развития и актуальных инструментов государственной поддержки.

1 Развитие образовательной и научной инфраструктуры

Создание межвузовских научно-образовательных центров (НОЦ) на базе ведущих университетов (ДВФУ, ВВГУ, ТОГУ) с фокусом на приоритетные для ДФО направления: IT, биотехнологии, судостроение, добыча и переработка ресурсов.

Расширение программ целевого обучения в партнерстве с предприятиями ДФО, включая гарантированное трудоустройство и компенсацию затрат на образование. На территории России активно набирает обороты программа целевых квот “Работа России”, где компании могут уведомить университеты о готовности принять студентов определенных направлений на работу по окончанию обучения [8]. Данная программа расширяет уже существующие возможности целевого обучения, облегчая абитуриентам процесс поступления и дальнейшего поиска места практики.

Поддержка студенческих стартапов через гранты, акселераторы и налоговые каникулы для молодых предпринимателей. Стоит обратить внимание на уже существующие технопарки, а именно технопарк «Русский», который расположен в городе Владивосток. Он предлагает резидентам льготную аренду помещений, современную инфраструктуру (лаборатории, коворкинги, конференц-залы) и высокоскоростной интернет, а также дополнительные удобства – кафе, фитнес-центр и парковку. С 2021 года технопарком реализуется программа «Дальневосточный старт» — это интерактивная образовательная программа по развитию технологического предпринимательства и проектной деятельности среди студентов Дальнего Востока [9].

2 Экономические стимулы

Повышение стипендий и зарплат для студентов и молодых специалистов, работающих в приоритетных секторах экономики ДФО, с учетом районных коэффициентов.

Льготная ипотека и жилищные программы (аналогичные «Дальневосточной ипотеке»), включая субсидии на аренду жилья для выпускников, переезжающих в малые города и поселки ДФО [10].

Снижение налоговой нагрузки для компаний, трудоустраивающих выпускников местных вузов (например, освобождение от части страховых взносов на 3–5 лет). В подобной ситуации становится обоснованным установление временного освобождения от уплаты страховых взносов за указанную категорию работников. Учитывая средний уровень стартовых заработных плат выпускников, составляющий 50-60 тысяч рублей, дополнительной мерой поддержки могло бы стать освобождение от налога на доходы физических лиц по ставке 13%, что существенно облегчило бы процесс профессиональной адаптации молодых специалистов.

3 Социальные и инфраструктурные меры

Формирование комфортной городской среды с созданием современных кампусов, коворкинг-зон, спортивных комплексов и культурных объектов способствует гармонизации профессиональной и личной сфер жизни молодых специалистов. Подобная инфраструктурная трансформация отвечает запросам нового поколения работников, для которых принципы life-work balance становятся определяющим фактором при выборе места жительства и работы. Создание таких условий не только повышает качество жизни, но и формирует дополнительную мотивацию для закрепления квалифицированных кадров в регионе, поскольку современные специалисты рассматривают развитую инфраструктуру как неотъемлемый компонент профессиональной самореализации.

Улучшение транспортной связности внутри округа: субсидирование авиабилетов, развитие скоростного железнодорожного сообщения с центральной частью России. Многие студенты после выпуска из университета не могут позволить себе отпуск за пределами края, в котором они проживают. Субсидированные авиабилеты могут быть неактуальны под определенные даты и места отпуска, а железнодорожное сообщение недоступно из-за дорогих тарифов [11].

4 Формирование профессиональных сообществ

Популяризация молодежных организаций помогает создать бизнес-сообщества для начинающих специалистов и будущих предпринимателей. Как показывает опыт, многие выпускники вузов не знают, где найти достойную работу или круг единомышленников, которые могли бы поддержать их на старте карьеры.

Примером для решения проблемы кадрового обеспечения работодателей Дальневосточного федерального округа и поддержки молодежи на региональном рынке труда служит АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», которое совместно с региональными органами власти, отвечающими за содействие занятости, создала единую базу вакансий, практик и стажировок [12]. Важно отметить, что данные платформы становятся неактуальными среди молодежи по ряду нескольких причин. Во-первых, скорость обновления данных работодателями крайне низкая, из-за чего соискатели могут сталкиваться с уже открытыми вакансиями. Во-вторых, данный сайт имеет ограниченный охват и достаточно слабую интеграцию с рынком труда.

Однако, если Агентство будет распространять свою деятельность среди студентов университета более активно, то со временем активисты и заинтересованные молодые люди смогут самостоятельно сформировать сообщество, в котором они будут выступать поддержкой друг для друга.

5 Мониторинг и адаптация мер

Для повышения эффективности программ поддержки молодежи на Дальнем Востоке предлагается проведение регулярного мониторинга потребностей. Ключевым элементом мониторинга станут проводимые раз в два года опросы молодежи, которые позволят оценить востребованность существующих мер поддержки и выявить новые запросы. Онлайн-анкетирование студентов и молодых специалистов поможет определить ключевые факторы миграции и основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве. Полученные данные лягут в основу корректировки существующих программ. Публикация открытых отчетов позволит всем заинтересованным сторонам - от работодателей до органов власти - оперативно реагировать на меняющиеся запросы молодежи.

Второй важной составляющей предлагаемого подхода является создание целевого фонда гибкого финансирования, который будет распределять ресурсы между регионами ДФО на основе объективных данных. В отличие от существующей практики равномерного распределения средств, новый механизм предусматривает дифференцированный подход. Регионы с высоким уровнем оттока молодежи получат дополнительные ресурсы для экстренных мер поддержки, территории с успешными программами удержания кадров - стабильное финансирование, а часть средств будет направлена на экспериментальные проекты. Критериями распределения выступят данные Росстата по миграции, отчеты вузов о трудоустройстве выпускников и результаты регулярных опросов [13].

Актуальные меры поддержки молодых специалистов на рынке труда Дальнего Востока можно оценить как недостаточно эффективным. В ходе анализа авторами была проведена корректировка существующих мер с учетом потенциальных запросов выпускников учебных заведений и требований современного рынка труда. Реализация этих мер потребует тесного взаимодействия между государством, бизнесом и образовательными учреждениями, что позволит создать условия для формирования устойчивого кадрового потенциала Дальнего Востока.

Заключение

В ходе исследования были проанализированы ключевые факторы миграции молодых специалистов, а также выявлены основные тренды инновационного развития в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Анализ данных позволил выделить несколько ключевых барьеров, препятствующих инновационному развитию ДФО. При этом исследование подтвердило, что молодежь, обладающая современными компетенциями, играет критически важную роль в сокращении этого разрыва. Однако без создания условий для их профессиональной реализации и комфортной жизни удержать талантливых специалистов в регионе невозможно. На основе проведенного анализа предложен комплекс мер, направленных на решение обозначенных проблем.

В заключение можно сказать, что авторы достигли поставленных целей, предложив конкретные пути решения проблемы оттока молодежи через призму инновационного развития. Результаты работы демонстрируют, что успешная реализация предложенных мер требует скоординированных усилий государства, бизнеса и образовательных учреждений. Только комплексный подход, сочетающий образовательные, экономические и социальные инициативы, сможет сделать Дальний Восток привлекательным для молодых специалистов и обеспечить устойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе.

Источники:

2. Характеристика системы высшего образования в РФ. Monitoring.miccedu.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://monitoring.miccedu.ru/ (дата обращения: 11.06.2025).

3. Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: вызовы и перспективы. / Аналитический отчет. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. – 56-61(134) c.

4. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года / Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р. – 120 с. (дата обращения: 12.06.2025)

5. Указ Президента РФ от 13.12.2018 № 716 «О внесении изменения в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849». Гарант.ру. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/news/1233374/ (дата обращения: 12.06.2025).

6. Выпускники дальневосточных вузов - участников «Приоритета 2030» идут работать в технологические компании. Сайт Экспертно-аналитического центра проектного управления «Единый Российский Дальний Восток» (ERDC). [Электронный ресурс]. URL: https://erdc.ru/news/vypuskniki-dalnevostochnykh-vuzov-uchastnikov-prioriteta-2030-idut-rabotat-v-tekhnologicheskie-kompa/ (дата обращения: 12.06.2025).

7. Вузы Дальнего Востока получат дополнительную поддержку в рамках программы «Приоритет 2030». Приоритет 2030. [Электронный ресурс]. URL: https://priority2030.ru/news/vuzy-dalnego-vostoka-poluchat- (дата обращения: 12.06.2025).

8. Целевое обучение. Общероссийская база вакансий «Работа в России». [Электронный ресурс]. URL: https://trudvsem.ru/target-education/search (дата обращения: 12.06.2025).

9. Технопарк «Русский». [Электронный ресурс]. URL: https://rutechpark.ru/ (дата обращения: 12.06.2025).

10. Программа «Дальневосточная ипотека». Сайт Экспертно-аналитического центра проектного управления «Единый Российский Дальний Восток». [Электронный ресурс]. URL: https://erdc.ru/dv-ipoteka/ (дата обращения: 12.06.2025).

11. Авиасубсидии в 2025 году: новые правила получения. Транспортный журнал. [Электронный ресурс]. URL: https://t-j.ru/news/avia-subsidii-2025/ (дата обращения: 12.06.2025).

12. Официальный сайт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (Сахалин). [Электронный ресурс]. URL: https://archksakhalin.ru/ (дата обращения: 15.06.2025).

13. Численность и миграция населения Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/demo/migr1_bd.htm (дата обращения: 15.06.2025).

Страница обновлена: 19.02.2026 в 02:02:30

Download PDF | Downloads: 28

Innovative development and digitalization as a factor of youth consolidation in the Russian Far East

Vertinova A.A., Sadovskaya L.E.Journal paper

Leadership and Management

Volume 12, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The outflow of young people is one of the most acute problems in the Far Eastern Federal District, which causes a personnel crisis in all regions of the district. There is a scientific problem to find mechanisms for securing young professionals through digitalization, the development of high-tech sectors and innovative development. As a result of the analysis, key barriers, including the shortage of IT personnel and the uneven distribution of educational resources, were identified. A set of measures such as the creation of scientific and educational centers, economic incentives, infrastructure development and monitoring the needs of young people are considered from the point of view of digital technology development. The article will be useful to public authorities, businesses, and educational institutions, as it offers practical solutions for the sustainable development of the Far Eastern Federal District, attracting investment, and reducing migration outflow.

Keywords: Far Eastern Federal District, innovative development, youth retention, digital infrastructure, region

JEL-classification: O31, O32, O33, J13

References:

Human capital development in the Far East: challenges and prospects (2022). M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki.

Kazakov V.A., Tarasov A.V., Andreeva E.A. (2009). Ways to enhance innovation in the Russian Federation. Economics and management. (3 S6). 22-25.