Концептуальные основы совершенствования организационно-экономических механизмов развития особых экономических зон на основе принципов устойчивого развития

Голубенко О.И.1, Фоменко Н.М.1

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ,

Скачать PDF | Загрузок: 30

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 4 (Апрель 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82646355

Аннотация:

В условиях глобальных вызовов интеграция принципов устойчивого развития в организационно-экономические механизмы особых экономических зон становится ключевым фактором их долгосрочной конкурентоспособности и эффективности. На основе анализа текущего состояния особых экономических зон в России выявлены системные проблемы: низкая загрузка инфраструктуры, дисбаланс в распределении инвестиций, недостаточный учет экологических и социальных аспектов. В статье представлены концептуальные основы совершенствования управления особых экономических зон, интегрирующая экономические, социальные и экологические аспекты. В рамках предлагаемой авторами концептуальной модели особое внимание уделено внедрению ESG-принципов, цифровизации процессов и взаимодействию стейкхолдеров, осуществляющих деятельность в рамках особых экономических зон на основе принципов устойчивого развития. Предложенные решения направлены на повышение инвестиционной привлекательности особых экономических зон, балансировку интересов бизнеса, государства и общества, а также достижение национальных целей устойчивого развития

Ключевые слова: особые экономические зоны, устойчивое развитие, организационно-экономические механизмы, концептуальная модель, системный подход

JEL-классификация: F01, F02, F15

Введение. Особые экономические зоны (ОЭЗ) традиционно рассматриваются как инструмент стимулирования инвестиционной активности и регионального развития [4]. Однако в условиях глобального перехода к «зеленой» экономике и ужесточения экологических стандартов традиционная модель их функционирования, основанная на налоговых льготах и иных преференциях, демонстрирует снижение эффективности.

Согласно отчету Счетной палаты ОЭЗ, изначально задуманные как механизм привлечения капитала, не смогли достичь поставленных целей и остались второстепенным элементом в структуре экономического роста России [2]. Лишь 40% мощностей ОЭЗ загружены, а 80% инвестиций в инфраструктуру финансируются из бюджета, что свидетельствует о низкой рентабельности [3]. Параллельно растут требования со стороны международных инвесторов к соблюдению ESG-принципов, что ставит перед ОЭЗ задачу трансформации организационно-экономических механизмов. В связи с этим целью исследования является определение концептуальных основ, а также разработка концептуальной модели, интегрирующей принципы устойчивого развития в управление ОЭЗ для достижения баланса между экономической экологической и социальной составляющими.

Научная гипотеза: внедрение ESG-стандартов и циркулярных подходов повысит инвестиционную привлекательность ОЭЗ, оптимизирует использование ресурсов и усилит их роль в достижении национальных целей устойчивого развития.

Материалы, методы и результаты исследования. Методологическая база исследования включает использование таких научных методов как: анализ, синтез, литературный обзор, моделирование и изучение нормативных документов. Применение данных методов позволяют систематизировать данные, выявлять тенденции и строить эффективные рекомендации по функционированию и развитию ОЭЗ.

Как уже было обозначено ранее ОЭЗ играют довольно важную роль в стимулировании экономического роста, привлечении инвестиций, внедрении инноваций, а также служат инструментом для диверсификации региональных экономик, формирования высокотехнологичных производств и создания новых рабочих мест [1]. Несмотря на значительное внимание, уделяемое ОЭЗ в контексте экономического роста и привлечения инвестиций, многие теоретические и практические аспекты их функционирования остаются недостаточно исследованными.

Современные вызовы, связанные с необходимостью обеспечения устойчивого развития экономики, требуют более продуманного и системного подхода к управлению ОЭЗ [10]. Традиционные модели часто не учитывают специфику этих зон как площадки взаимодействия бизнеса и государства, направленного на достижение синергии в социально-экономическом и экологическом контексте. Привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры, внедрение зеленых технологий — все эти аспекты требуют комплексного и координированного подхода. В связи с этим необходимо определиться с концептуальными основами функционирования и развития ОЭЗ на основе принципов устойчивого развития.

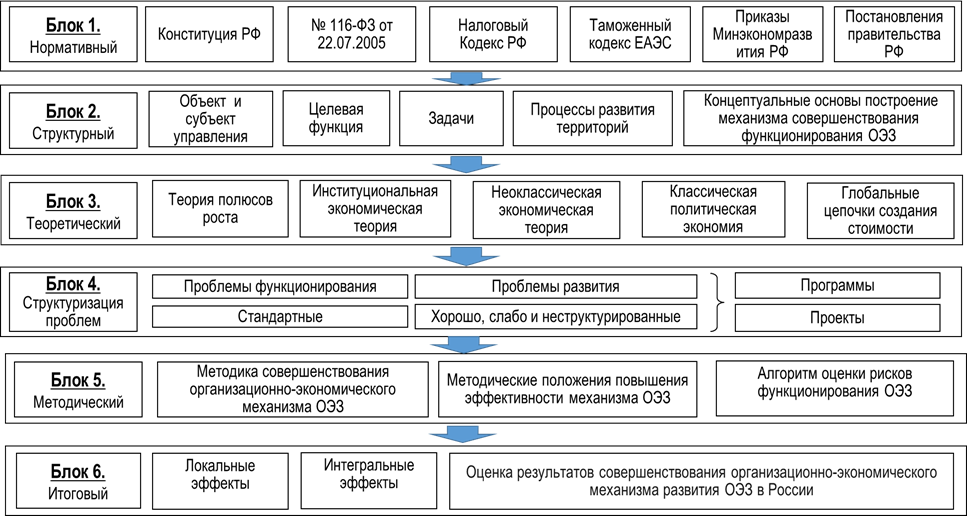

Концепция управления ОЭЗ в контексте устойчивого развития направлена на интеграцию экономических, социальных и экологических аспектов, поэтому для повышения эффективности функционирования ОЭЗ необходима корректировка существующих механизмов их развития в сторону учета взаимодействия между различными участниками процесса (государственными органами, бизнесом, научными учреждениями и обществом), а также создания благоприятной среды для реализации инновационных проектов. При этом формирование взаимосвязанной системы элементов, учет и обоснование их причинно-следственные связей, свойств, элементов и процессов обеспечит целостное и комплексное понимание как структуры. так и порядка функционирования исследуемых территорий, принимая во внимание специфику ценностей и задач устойчивого развития. Поэтому в рамках данного исследования была разработана концептуальная модель совершенствования организационно-экономических механизмов развития особых экономических зон на основе принципов устойчивого развития (рисунок 1). Авторская модель включает в себя шесть взаимосвязанных блоков, описывающих ключевые процессы формирования и реализации организационно-экономического механизма развития ОЭЗ. Эти блоки обеспечивают последовательное отображение этапов разработки, внедрения и оценки эффективности механизма. Остановимся подробнее на содержании каждого из блоков концептуальной модели.

Рисунок 1. Концептуальная модель совершенствования организационно-экономического механизма развития ОЭЗ в России [1]

Первый, нормативный блок модели. Эффективное функционирование ОЭЗ возможно лишь при условии строгого соблюдения нормативно-правовой базы, которая регулирует их создание и деятельность. В этой связи особое значение приобретает понимание и анализ действующих законодательных актов, которые формируют правовую основу для работы ОЭЗ. Данный блок содержит ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие создание и функционирование ОЭЗ. Акцент делается на значимости положений Конституции России, федеральных законов, указов Президента и постановлений Правительства Российской Федерации при функционировании ОЭЗ. Основным нормативным актом, регулирующим деятельность ОЭЗ, является Федеральный законом № 116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [9]. Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством России. Помимо Федерального закона № 116-ФЗ от 22.07.2005 ОЭЗ регулируются и другими актами:

— Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны [7];

— Таможенный кодекс ЕАЭС [8];

— иные акты таможенного законодательства Таможенного союза;

— подзаконные акты;

— ведомственные акты.

Правила создания особой экономической зоны и изменения площади особой зоны регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2024 г. № 156 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны» [5]. Порядок оценки эффективности функционирования ОЭЗ установлены согласно Постановлению Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» [6]. Для оценки эффективности применяются абсолютные и относительные количественные показатели, расчетные показатели, а также критерии оценки эффективности.

В соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации устанавливаются налоговые льготы для резидентов ОЭЗ. На основе этих документов формируется правовая база создания и функционирования ОЭЗ в России.

Эффективное управление особыми экономическими зонами (ОЭЗ) требует глубокого понимания не только нормативно-правовой базы, но и структурных особенности, характерных для их управления и развития. Второй, структурный блок модели представляет собой важнейший компонент, который отражает специфику функционирования механизма управления ОЭЗ. Этот блок включает следующие ключевые элементы: субъект и объект управления, целевую функцию и задачи, процессы, а также концептуальные основы построение механизмов совершенствования функционирования ОЭЗ.

Статус ОЭЗ как инструмента социально-экономического развития региона предопределяет необходимость создания открытой и эффективной системы управления, которая будет способствовать достижению социально-экономических целей региона при соблюдении принципов прозрачности и участия всех стейкхолдеров. При разработке данного механизма органы управления ориентируются на участников процесса, выступающих в качестве субъектов управления, таких как резиденты ОЭЗ, местное население, бизнес-сообщество, и государство в роли субъекта-партнера, обеспечивающего регулирование и гарантию развития ОЭЗ в соответствии с действующим законодательством.

Объект управления в данном случае также имеет двойственную природу. С одной стороны, это интересы резидентов зон и местного населения, связанные с формированием условий для эффективной экономической деятельности и улучшения качества жизни. С другой стороны, это государственные и региональные приоритеты, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории. Таким образом, в рамках организационно-экономического механизма ОЭЗ синхронизируются цели двух уровней: государственного (реализация принципов устойчивости, долгосрочное развитие зон) и регионального (стимулирование экономического роста, повышение социального благополучия). Эта двойственность требует баланса между частными и публичными интересами, что определяет специфику управления ОЭЗ как инструментом комплексного территориального развития.

В данном исследовании целевая функция представляет собой ключевой элемент организационно-экономического механизма развития ОЭЗ и определяет главную задачу, которую должен решать механизм управления в рамках стратегии устойчивого развития. В контексте современных требований к развитию территорий, особенностей функционирования ОЭЗ и их роли в социально-экономическом прогрессе региона, целевая функция формулируется как максимизация комплексной эффективности функционирования ОЭЗ путем балансирования экономических, социальных и экологических интересов всех участников процесса с учетом принципов устойчивого развития.

Достижение этой цели предполагает интеграцию нескольких взаимосвязанных аспектов:

· Экономический аспект особых экономических зон (ОЭЗ) включает несколько ключевых составляющих. Привлечение инвестиций является одним из основных направлений, которое нацелено на создание условий для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций. Это достигается за счет предоставления налоговых льгот, упрощения административных процедур и формирования благоприятной среды для ведения бизнеса. Кроме того, развитие ОЭЗ должно способствовать созданию новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на уровень занятости населения как на территории самой зоны, так и в прилегающих регионах [11]. Важным компонентом является также формирование конкурентоспособной экономики, которое достигается через усиление технологического потенциала резидентов ОЭЗ. Это включает внедрение инноваций, модернизацию производственных процессов и развитие кооперации между участниками.

· Социальная составляющая включает такие ключевые направления как развитие человеческого капитала и интеграцию с местным сообществом.

Развитие человеческого капитала основано при формировании и развитии устойчивых ОЭЗ должно сопровождаться не только экономическими преобразованиями, но и модернизацией социальной сферы за счет создания доступной среды для образования, медицинского обслуживания, культурного досуга и физической активности населения.

Интеграция с местным сообществом направлена на повышение эффективности функционирования и зависит от вовлечения жителей региона в процесс планирования и реализации проектов. Такой подход позволяет гармонизировать интересы бизнеса и общества, предотвращая социальную напряженность и обеспечивая поддержку со стороны населения.

Экологический аспект функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) играет значительную роль в обеспечении гармоничного сосуществования экономического развития и защиты окружающей среды. Основное внимание уделяется снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на экосистему, что достигается за счет внедрения экологически чистых технологий, применения энергоэффективных решений и контроля за выбросами [12]. Кроме того, устойчивое использование природных ресурсов является важным направлением работы ОЭЗ. Необходимо обеспечить рациональное использование водных, энергетических и других природных ресурсов, чтобы минимизировать долгосрочные экологические риски и предотвратить истощение природных богатств [13].

Таким образом, целевая функция направлена на достижение гармоничного баланса между экономическими, социальными и экологическими компонентами, что соответствует концепции устойчивого развития.

Для реализации поставленной целевой функции необходимо решить ряд конкретных задач, которые можно классифицировать по трем основным направлениям: экономическим, социальным и экологическим, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – классификация задач, которые необходимо решить для реализации целевой функции [2]

|

Направления

|

Задачи

|

Описание

|

|

Экономика

|

Создание благоприятных условий для привлечения резидентов и

инвесторов

|

Налоговые льготы, инфраструктура, поддержка МСП.

|

|

Формирование конкурентоспособной производственной базы

|

Инвестиции в современные технологии и оборудование.

Партнерство с научно-исследовательскими организациями для развития

высокотехнологичных отраслей.

Создание условий для выхода продукции на международные рынки.

| |

|

Стимулирование инновационного развития

|

Поддержка исследовательских проектов и технологических

стартапов.

Формирование кластеров, объединяющих различные отрасли экономики для

совместной работы над инновациями.

| |

|

Социальная сфера

|

Повышение уровня жизни населения

|

Создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие

программ профессионального обучения и переподготовки для местных жителей.

Развитие социальной инфраструктуры: строительство или модернизация школ,

больниц, культурных учреждений и спортивных объектов. Обеспечение доступности

социальных услуг для всех категорий граждан.

|

|

Учет интересов местного сообщества

|

Организация общественных слушаний и консультаций при принятии

важных решений.

Создание платформ для диалога между органами управления ОЭЗ и населением.

| |

|

Экология

|

Минимизация экологического воздействия промышленной деятельности

|

Контроль выбросов, переработка.

|

|

Внедрение энергоэффективных технологий

|

ВИЭ, энергоэффективные технологии.

| |

|

Обеспечение устойчивого использования природных ресурсов

|

Восстановление экосистем, экостандарты.

|

¾ Инициация. На этом этапе проводится анализ текущего состояния территории, выявляются ее потенциал и ограничения. Формулируются стратегические цели развития ОЭЗ, устанавливаются приоритетные направления деятельности. Разрабатывается нормативно-правовая база, регулирующая функционирование зоны.

¾ Планирование. Создается комплексный план развития ОЭЗ, который включает экономические, социальные и экологические составляющие. Определяются необходимые ресурсы (финансовые, людские, технологические), распределяются роли между участниками процесса. Разрабатываются конкретные программы и проекты, направленные на достижение целевых показателей.

¾ Реализация. На этом этапе происходит практическая реализация запланированных мероприятий. Внедряются проекты и программы, привлекаются резиденты и инвесторы, создается необходимая инфраструктура. Особое внимание уделяется координации действий всех участников процесса.

¾ Мониторинг и оценка. Проводится постоянный контроль за выполнением планов, анализируются результаты деятельности ОЭЗ. Выявляются проблемы и недостатки, корректируется стратегия развития. Этот этап позволяет своевременно реагировать на изменения внешней среды и внутренние вызовы.

¾ Завершение и масштабирование. Подводятся итоги реализации проектов, оценивается их эффективность. Успешные практики трансформируются в программы, которые могут быть использованы для дальнейшего развития ОЭЗ. Опыт работы ОЭЗ распространяется на другие территории или регионы, что способствует масштабированию положительных результатов.

Концептуальные основы обеспечивают теоретическую и методологическую основу для построения механизмов управления развитием ОЭЗ. Они основаны на следующих ключевых принципах: системности, устойчивости, партнерства, прозрачности, гибкости, интеграции и др. (таблица 2).

Таблица 2. Основные принципы построения механизма управления развитием ОЭЗ [3].

|

Принцип

|

Характеристика

|

|

Системности

|

Все процессы и элементы управления рассматриваются как единая

система, где каждый компонент взаимосвязан с другими. Это позволяет

обеспечить комплексный подход к развитию ОЭЗ и избежать фрагментарных решений

|

|

Устойчивости

|

Развитие ОЭЗ должно происходить с учетом долгосрочных последствий

для экономики, общества и окружающей среды. Это предполагает балансирование

текущих и будущих потребностей, минимизацию негативных эффектов и

максимизацию положительных результатов

|

|

Партнерства

|

Успешное функционирование ОЭЗ возможно только при активном

взаимодействии всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса, научного

сообщества и местного населения. Это подход способствует созданию

доверительных отношений и повышению эффективности управления.

|

|

Прозрачности

|

Управление должно быть открытым и доступным для всех

участников процесса. Это включает публичное обсуждение решений,

предоставление информации о ходе реализации проектов и результатах

деятельности ОЭЗ.

|

|

Гибкости

|

Механизмы управления должны быть адаптивными и способными

быстро реагировать на изменения внешней среды. Это особенно важно в условиях

динамично меняющегося мира, где новые вызовы и возможности возникают

постоянно.

|

|

Интеграции

|

Развитие ОЭЗ должно быть тесно связано с развитием всего

региона, чтобы обеспечить синергетический эффект. Это предполагает

координацию усилий между различными уровнями власти, бизнесом и общественными

организациями.

|

Третий, теоретический, блок представляет собой систему теоретических основ, обеспечивающих научную и методологическую базу для создания эффективного организационно-экономического механизма развития ОЭЗ. Эти основы включают как общие положения управления территориями, так и специальные подходы, учитывающие уникальные особенности ОЭЗ. Такой комплексный подход позволяет достичь баланса между экономическими, социальными и экологическими интересами, что является ключевым условием успешного развития особой экономической зоны. Актуальность применения теоретических основ для создания организационно-экономического механизма развития ОЭЗ обусловлена несколькими факторами. На данный момент не существует единой теоретической модели, применимой ко всем ОЭЗ без учета их специфики. Интеграция различных теорий позволяет создать более универсальный подход. Также управление ОЭЗ требует согласования экономических, социальных и экологических целей, что невозможно без прочной теоретической базы. Помимо этого, современные экономические условия требуют постоянного обновления теоретических подходов для учета новых вызовов и возможностей.

Четвертый блок, проблематики формирования и функционирования ОЭЗ, содержит основные проблемы, связанные с функционированием ОЭЗ. Проблемное поле в рамках механизма развития ОЭЗ формируется на основе мониторинга реализации ключевых ценностей социально-экономической системы территории. Мониторинг осуществляется с использованием комплексной системы показателей, включающих как статистические данные (например, объем инвестиций, количество созданных рабочих мест), так и социологические индикаторы (уровень удовлетворенности населения, экологическая безопасность). Эти показатели позволяют выявить актуальные проблемы, требующие решения для обеспечения устойчивого развития ОЭЗ.

Выявленные проблемы подлежат классификации по типу структуризации, что является основой для разработки конкретных мер и инструментов их решения:

Стандартные проблемы ОЭЗ — это типичные задачи, такие как административные барьеры и недостаток ресурсов, которые можно решить через оптимизацию процессов без создания специальных программ.

Хорошо структурированные проблемы связаны с увеличением элементов экономической системы ОЭЗ, например, привлечением новых резидентов или расширением мощностей. Их решение требует разработки целевых программ.

Слабо- и неструктурированные проблемы представляют собой сложные задачи, нуждающиеся в инновационных решениях, такие как модернизация технологий или снижение экологического воздействия. Их решение требует внедрения модернизационных проектов и новых подходов.

Метод структуризации проблем позволяет определить наиболее эффективные способы их решения и оптимизировать структуру организационно-экономического механизма. В зависимости от типа проблемы применяются различные инструменты. Для стандартных проблем — использование административных мер и оптимизация текущих процессов. Для хорошо структурированных проблем — разработка и реализация целевых программ, обеспечивающих количественный рост элементов системы (например, увеличение числа резидентов, расширение инфраструктуры). Для слабо- и неструктурированных проблем — внедрение инновационных проектов, направленных на качественные изменения в функционировании ОЭЗ (например, переход к экологически чистым технологиям, цифровая трансформация).

На основе классификации проблем разрабатываются соответствующие инструменты для их решения:

· Целевые программы: направлены на решение хорошо структурированных проблем и обеспечивают достижение конкретных целей (например, увеличение объема производства, развитие инфраструктуры).

· Инновационные проекты: используются для решения слабо- и неструктурированных проблем, требующих кардинальных изменений в технологиях, процессах или подходах.

· Модернизационные проекты: фокусируются на обновлении существующих производственных мощностей, технологий и систем управления.

Блок 5. Методический. В рамках концептуальных основ разработки методической составляющей ОЭЗ необходимо учитывать многогранные аспекты, которые обеспечивают эффективное управление и развитие. Методическая составляющая должна включать в себя строгую систему подходов, инструментов и практик, способствующих интеграции новых принципов, таких как устойчивое развитие, инновационное предпринимательство и социальная ответственность. Кроме того, реализация методики позволит обеспечить совместимость различных управленческих процессов и гарантировать их соответствие стратегическим целям ОЭЗ.

Методика совершенствования организационно-экономического механизма ОЭЗ представляет собой последовательность взаимосвязанных этапов, направленных на интеграцию принципов устойчивого развития в управление зонами. Основу методики составляют следующие компоненты:

1. Диагностика текущего состояния:

¾ Проведение комплексного анализа экономических, социальных и экологических показателей ОЭЗ.

¾ Выявление дисбалансов в распределении ресурсов, уровня загрузки инфраструктуры и степени соответствия деятельности резидентов ESG-стандартам.

¾ Использование методов SWOT-анализа и PESTEL-анализа для оценки внешних и внутренних факторов влияния.

2. Разработка стратегии совершенствования:

¾ Формирование целевых ориентиров, учитывающих триаду устойчивого развития (экономика, социум, экология).

¾ Создание дорожной карты, включающей внедрение циркулярных технологий, цифровизацию процессов управления и усиление роли местного сообщества.

¾ Интеграция международных стандартов (например, ISO 14001, ISO 26000) в локальные нормативные документы.

3. Реализация инструментов совершенствования:

¾ Внедрение гибридных финансовых механизмов, сочетающих государственное финансирование, частные инвестиции и грантовые программы.

¾ Создание платформ для кооперации между резидентами, научными организациями и органами власти (например, инновационные кластеры, технопарки).

¾ Разработка стимулирующих мер для проектов, ориентированных на снижение углеродного следа и социальную инклюзию.

4. Оптимизация процессов управления:

¾ Внедрение цифровых платформ для мониторинга и контроля выполнения программ (например, системы big data для анализа экологических показателей).

¾ Регулярное обучение управленческого персонала по вопросам устойчивого развития и ESG-трансформации.

¾ Усиление роли общественных советов при принятии стратегических решений.

Методика базируется на принципах гибкости и адаптивности, что позволяет корректировать этапы в зависимости от специфики конкретной ОЭЗ и динамики внешней среды.

Блок 6. Оценка результатов совершенствования организационно-экономического механизма развития ОЭЗ в России. Оценка эффективности совершенствования механизма проводится на основе системы ключевых показателей эффективности (KPI), сгруппированных по трем направлениям: экономические показатели, социальные показатели, экологические показатели (таблица 3).

Таблица 3. Система показателей оценки реализации механизма развития ОЭЗ [4].

|

Группа показатели

|

Показатели

|

|

Экономические показатели

|

·

Объем привлеченных инвестиций (внутренних и внешних).

· Доля высокотехнологичной продукции в экспорте резидентов. · Уровень загрузки инфраструктуры. |

|

Социальные показатели

|

·

Количество созданных рабочих мест, включая

качество условий труда.

· Индекс удовлетворенности населения (по результатам социологических опросов). · Уровень развития социальной инфраструктуры (школы, больницы, культурные объекты). |

|

Экологические показатели

|

·

Снижение выбросов CO₂ и других загрязняющих

веществ.

· Доля использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). · Уровень рециклинга отходов. |

Оценка эффективности внедрения новой методики управления в ОЭЗ включает несколько ключевых методов. Данные методы оценки обеспечивают комплексный подход к анализу результатов внедрения новой модели управления и выявлению зон для дальнейшего развития. Опишем данные методы:

1. Сравнительный анализ данных до и после внедрения модели (бенчмаркинг). Этот метод позволяет сравнить показатели ОЭЗ до и после реализации новой модели управления, выявляя изменения в росте числа резидентов, объемах инвестиций и конкурентоспособности. Также важно сравнение с аналогичными ОЭЗ для определения лучших практик.

2. Расчет индекса устойчивого развития ОЭЗ на основе интеграции экономических, социальных и экологических KPI. Разработка интегрального индекса учитывает ключевые показатели, такие как уровень занятости, объемы выбросов и инвестиции в социальные программы. Это обеспечивает всестороннюю оценку состояния ОЭЗ и помогает отслеживать прогресс в достижении стратегических целей.

3. Экспертная оценка соответствия деятельности ОЭЗ национальным и международным стандартам (например, ЦУР ООН). Привлечение специалистов для анализа практик управления позволяет оценить соответствие ОЭЗ международным стандартам и выявить области для улучшения. Эксперты смогут предоставлять рекомендации для оптимизации управления.

Результаты подобного рода оценки позволят выявить успешные практики для масштабирования, скорректировать стратегию развития в случае отклонения от целевых показателей, сформировать отчетность для стейкхолдеров, включая инвесторов и международные организации.

Таким образом, предложенная система оценки обеспечивает прозрачность и объективность анализа, что соответствует принципам устойчивого развития и требованиям современной экономики.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило необходимость трансформации организационно-экономических механизмов управления особыми экономическими зонами в контексте глобальных вызовов. Разработанная шестиблочная концептуальная модель, объединяющая нормативные, структурные, теоретические, проблемно-ориентированные, методические и оценочные компоненты, продемонстрировала свою эффективность как инструмент системного решения ключевых задач развития ОЭЗ. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения модели для преодоления системных проблем ОЭЗ, формировании алгоритма адаптации международных стандартов к российским реалиям, а также создании инструментов для повышения конкурентоспособности ОЭЗ через внедрение высоких технологий и развитие человеческого капитала.

Реализация предложенной модели способна превратить ОЭЗ в драйверы не только экономического роста, но и социально-экологической трансформации регионов, что соответствует стратегическим приоритетам России в области устойчивого развития.

[1] Составлено авторами

[2] Составлена авторами

[3] Составлено авторами

[4] Составлено авторами по результатам исследования

Источники:

2. Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2022, № 2. Преференциальные режимы. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sptulobl.ru/law/Bul-2-2022.pdf (дата обращения: 20.02.2025).

3. Гуляева Д.А., Гусев И.Е., Баскакова Е.А., Бухарова М.М., Князева Е.А., Кравченко Е.И., Лабудин М.А., Мальбахов М.К.. Парамзина Е.А., Семенов А.П., Шпиленко А.В. Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России – 2022. Выпуск 6. - Москва: АКИТ РФ, 2022. – 253 c.

4. Особые экономические зоны. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/ (дата обращения: 20.02.2025).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2024 г. № 156 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны». [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/152168/ (дата обращения: 22.02.2025).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон». [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/23797/ (дата обращения: 22.02.2025).

7. Соглашение от 18 июня 2010 года «По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны». [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12177099/ (дата обращения: 22.02.2025).

8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 22.02.2025).

9. Федеральный закон \Об особых экономических зонах в Российской Федерации\» от 22.07.2005 N 116-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения: 22.02.2025).

10. World Investment Report 2019: Special Economic Zones. Unctad. [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf (дата обращения: 25.03.2025).

11. The Dos and Don’ts of Special Economic Zones. World Bank Group. [Электронный ресурс]. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/700061638779538611/pdf/The-Dos-and-Don-ts-of-Special-Economic-Zones.pdf (дата обращения: 25.03.2025).

12. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), World Bank Group, and GIZ (German Agency for International Development). 2021. An International Framework for EcoIndustrial Park: Version 2.0. Washington, DC: World Bank. [Электронный ресурс]. URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/429091513840815462/an-international-framework-for-eco-industrial-parks (дата обращения: 25.03.2025).

13. Kechichian, Etienne, and Mi Hoon Jeong. 2016. “Mainstreaming Eco-Industrial Parks: Conclusions from the Eco-Industrial Park 2015 Event in Seoul.” World Bank, Washington, DC

Страница обновлена: 20.02.2026 в 05:15:00

Download PDF | Downloads: 30

Conceptual foundations for improving the organizational and economic mechanisms for the development of special economic zones based on the principles of sustainable development

Golubenko O.I., Fomenko N.M.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 4 (April 2025)

Abstract:

In the context of global challenges, the integration of the principles of sustainable development into the organizational and economic mechanisms of special economic zones is becoming a key factor in their long-term competitiveness and efficiency. Based on the analysis of the current state of special economic zones in Russia, systemic problems have been identified. They are: low utilization of infrastructure, an imbalance in the distribution of investments, insufficient consideration of environmental and social aspects. The article presents the conceptual framework for improving the management of special economic zones, integrating economic, social and environmental aspects. Within the framework of the authors' conceptual model, special attention is paid to the implementation of ESG principles, digitalization of processes and interaction of stakeholders operating within special economic zones based on the principles of sustainable development. The proposed solutions are aimed at increasing the investment attractiveness of special economic zones, balancing the interests of business, the state and society, as well as achieving national sustainable development goals.

Keywords: special economic zone, sustainable development, organizational and economic mechanism, conceptual model, systemic approach

JEL-classification: F01, F02, F15

References:

Bulavko O.A. (2020). Special economic zones as a catalyst for the development of russian industry. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (4). 987-996. doi: 10.18334/epp.10.4.100775.

Gulyaeva D.A., Gusev I.E., Baskakova E.A., Bukharova M.M., Knyazeva E.A., Kravchenko E.I., Labudin M.A., Malbakhov M.K.. Paramzina E.A., Semenov A.P., Shpilenko A.V. (2022). Business navigator for special economic zones of Russia 2022. Issue 6

The Dos and Don’ts of Special Economic ZonesWorld Bank Group. Retrieved March 25, 2025, from https://documents1.worldbank.org/curated/en/700061638779538611/pdf/The-Dos-and-Don-ts-of-Special-Economic-Zones.pdf

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), World Bank Group, and GIZ (German Agency for International Development). 2021An International Framework for EcoIndustrial Park: Version 2.0. Washington, DC: World Bank. Retrieved March 25, 2025, from https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/429091513840815462/an-international-framework-for-eco-industrial-parks

World Investment Report 2019: Special Economic ZonesUnctad. Retrieved March 25, 2025, from https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf