Современные интерактивные образовательные технологии в экономическом образовании

Соколова А.А.1![]() , Соколова Н.А.1

, Соколова Н.А.1

1 Санкт-Петербургский государственный университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 32

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 3 (Март 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=80571351

Аннотация:

Статья посвящена анализу процесса освоения знаний в рамках университетского экономического образования. В основу исследования легли материалы аккредитации магистерской программы профессиональной организацией, которые позволили сформировать практико-ориентированный учебный план. Авторами статьи проанализирован опыт использования интерактивных технологий обучения ведущими российскими университетами. На основе изученных материалов и экспертного мнения авторами проанализированы ключевые требования к соискателям на профильные должности со стороны бизнеса как актуализированный запрос с учетом процессов цифровизации. Проведено исследование удовлетворенности полученными в процессе высшего образования знаниями и их востребованности на практике со стороны выпускников экономических специальностей. Авторами статьи предпринята попытка обосновать необходимость применения интерактивных образовательных технологий в процессе формирования образовательных программ, которые способствуют развитию навыка экономического мышления, проявлению творческого потенциала личности в решении практических задач (приобретение практических компетенций) с помощью интерактивных образовательных технологий.

Ключевые слова: интерактивные образовательные технологии, экономическое образование, интерактивные методы, кейс-стади, кейс-метод

JEL-классификация: L86, C80, M15, O32

Введение

На современном этапе трансформируется старая реальность, создается новый мир под колоссальным влиянием всех технологических новаций. В контексте серьезных преобразований образовательная парадигма и образовательные стандарты XXI века претерпевают изменения, как в целевой, так и в содержательной ее основе [2]. Современному студенту необходимы навыки, которые позволят ему находиться «в потоке», а именно: уметь принимать решения, управлять собственным обучением, критически обдумывать и предлагать альтернативные пути решения научно-исследовательских и практических задач.

Несмотря на курс повсеместного внедрения интерактивных методов обучения в высшем образовании, по-прежнему, при реализации большинства образовательных программ, доминирующей остается традиционная организация учебного процесса, основывающаяся на использовании односторонней формы коммуникации как средстве передачи знаний, на трансляции информации преподавателем и воспроизведении ее студентом.

Однако, конкурентная среда неумолимо диктует качественно новые правила организации образования, которые не могут быть просто традиционной передачей знаний от лектора к студенту.

Со стороны работодателей также усиливаются требования не только наличия диплома о высшем образовании, но и подтверждение наличия определенных практических компетенций. А традиционных форм и методов обучения в современном цифровом обществе для формирования и развития профессиональных компетенций далеко недостаточно, необходимы новые интерактивные образовательные технологии и глобальная перестройка образовательного процесса [11], [12].

Наиболее активно интерактивные образовательные технологии используются в бизнес-образовании, в так называемых, корпоративных университетах (Сбербанк, Газпром, Ростелеком, Северсталь, Норильский никель и пр.).

Методы и материалы

Последние десятилетия ознаменованы активными дискуссиями относительно внедрения и реализации новых федеральных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), что нашло отражение в работах таких авторов как В.Г. Гетьмана [3], Е.Н. Макаренко, Н.Т. Лабынцева [8], Т.Ю. Дружиловской [4], Авериной О.И. , Колесника Н.Ф., Свешниковой [1], и других учёных. Недавний выход нашей страны из Болонского процесса вызвал новый всплеск публикаций, посвященной теме дальнейшего развития высшего образования и экономического образования [9], [2].

Исследование построено на основе диалектического подхода, исходя из предположения, что для выявления наиболее продуктивных направлений использования интерактивных методов в преподавании учетно-аналитических дисциплин необходимо выявить причинно-следственные связи, препятствующие их дальнейшему развитию.

Для обоснования предложений по дальнейшему развитию интерактивных методов в преподавании учетно-аналитических дисциплин используются такие методические подходы как: 1) анализ опыта использования интерактивных технологий обучения ведущими российскими университетами, 2) анализ требований к претендентам на профильные должности со стороны бизнеса как ответная реакция на все процессы цифровизации, 3) анализ удовлетворенности полученными в процессе высшего образования знаниями и их востребованности на практике со стороны выпускников экономических специальностей.

Результаты

В процессе исследования были проанализированы учебные планы и разработанные в соответствие с ними рабочие программы учебных дисциплин экономических профилей трех ведущих университетов страны (Санкт-Петербургский Государственный Университет, Финансовый Университет и Московский Государственный Университет), все они содержат необходимую долю интерактивных форм организации учебного процесса. При этом, доминирующую роль в составе интерактивных форм обучения занимают кейс-методы. Однако открытым до сих пор остается вопрос их методического обеспечения: нет единого подхода к тому, что считать кейс-методом. В результате анализа рабочих программ профильных дисциплин, мы пришли к выводу, что к методам кейс-стади относят и ситуационные задачи, и решение задач методом мозгового штурма и круглые столы и многое другое. И это, объяснимо, так как зачастую преподаватели сталкиваются с отсутствием четко прописанных методических рекомендаций по интерактивным формам обучения, их применению и конструированию. В связи с этим внедрение данных технологий зависит от энтузиазма и профессиональных амбиций непосредственно самого преподавателя, организующего процесс обучения.

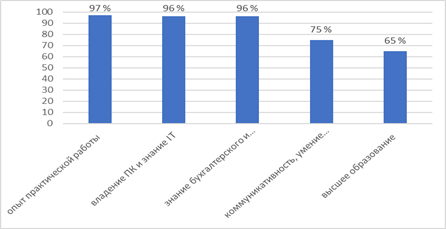

Чтобы оценить, как бизнес реагирует на увеличение доли интерактивных форм обучения в вузовских программах, авторы проанализировали требования к соискателям на финансово-экономические должности в 200 российских организациях разных форм собственности, функционирующих в разных регионах страны (рис.1) [10].

Рис.1 Обобщённый перечень требований к соискателям на финансово-экономические должности на 2025 г, %

Составлено авторами на основе данных HEADHunter [1].

В качестве источника для анализа выступила информация о вакансиях на сайте рекрутинговой компании HEADHunter.. Полученные данные позволили составить обобщённый перечень требований к соискателям. В данном перечне по убывающей (в процентах от общего количества организаций, попавших в выборку) оказались следующие позиции: 1) опыт практической работы (97%), 2) владение ПК и знание IT (96%), 3) знание бухгалтерского и налогового законодательства (96%), 4) коммуникативность, умение работать в команде (75%), 5) высшее образование (65%). Данные анализа показывают, что большинство российских работодателей требуют от претендентов наличия опыта практической работы, то есть практических навыков, полученных в ВУЗах, недостаточно для получения искомой должности, несмотря на существенное увеличение доли интерактивных форм обучения в учебных планах большинства специальностей. С точки зрения авторов, это происходит именно потому, что подавляющий объем интерактивных занятий по-прежнему, проводится в классической форме конструирования искусственных бизнес-ситуаций и недостаточное внимание уделяется реальным бизнес-кейсам [5].

Для оценки удовлетворенности полученными в процессе высшего образования знаниями и их востребованности на практике со стороны выпускников экономических специальностей, был проведен опрос выпускников экономического факультета СПбГУ. Согласно результатам опроса, самый высокий процент выпускников, работающих по специальности приходится именно на учетно-финансовый профиль. Возможно, этот факт наряду с другими причинами определяется наличием аккредитации АССА, реализуемой в рамках магистерской программы «Учет, анализ, аудит», начиная с 2009 г [6].

Получение данной аккредитации предоставило выпускникам учетного профиля магистратуры, намеревающимся приобрести квалификацию АССА, право на освобождение от сдачи экзаменов по 7 из 8 аттестованных дисциплин базового уровня программы АССА: бухгалтер и бизнес, управленческий учет, финансовый учет, корпоративное право, управление эффективностью, финансовая отчетность, аудит и сопутствующие услуги, финансовый менеджмент. Первые четыре экзамена были зачтены без привязки к конкретным курсам учебной программы магистратуры, по ним выпускники получали освобождение автоматически при предъявлении диплома. Остальные четыре экзамена ACCA зачитываются выпускникам при подтверждении изучения аккредитованных дисциплин. Вариативность объясняется предоставляемой студентам образовательной программы возможности выбора интересной им траектории обучения, в рамках которой многие дисциплины являются элективными. Выпускники программы «Учет, анализ, аудит» вместе с аттестатом об образовании получают возможность автоматически зачесть более половины экзаменов квалификации АССА. Для получения полной профессиональной квалификации АССА остается осуществить следующие шаги: 1) сдать еще один экзамен базового уровня (налогообложение), который не вошел в аккредитацию образовательной программы, 2) сдать 5 экзаменов профессионального уровня, 3) пройти обучение по модулю этики, 4) иметь необходимый практический опыт работы 3 года.

Надо отметить, что именно аккредитация магистерской программы профессиональной организацией позволила сформировать такой практико-ориентированный учебный план, который содержит максимально возможное количество часов, отводимых на специальные дисциплины. При этом интерактивная часть занятий по профильным дисциплинам предполагает достаточное решение бизнес-кейсов, которые активно используются при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов в АССА.

Дискуссия

Ключевой задачей современного финансово-экономического образования является, обучая студентов экономическим дисциплинам, предоставить им возможность приобрести практические компетенции, и способствовать развитию навыка экономического мышления. Будущему экономисту-финансисту необходимо сформировать профессиональное видение того, как применяемые им методы учета влияют на восприятие тех или иных хозяйственных процессов заинтересованными лицами, благодаря этому можно оценивать возможные правовые последствия принятия ими обусловленных учетной информацией решений и возможное влияние этих решений на будущее компании [10]. Для этого необходимо формировать практико-ориентированные учебные планы [3], где максимальное количество часов будет отведено на специальные дисциплины, изучение которых видится не в методичном заучивании терминов (без понимания проблемы терминологической неопределенности [7]), не в оттачивании финансового инструментария (механического исполнения математических действий) и не в выборе «правильного» ответа в тестовом задании [4]. Интерактивная часть занятий по профильным дисциплинам должна выстраиваться таким образом, чтобы в ней было достаточное количество реальных бизнес-кейсов. Развитие навыка экономического мышления, способностей проявлять творческий потенциал личности и мыслить нешаблонно при решении практических задач – вот главный вектор развития финансово-экономического образования [8], [9].

Заключение

Проведённые авторами исследования показали, что работодатели и многие из выпускников считают практическую подготовку, полученную во время обучения в вузе, недостаточной. Изучение потребностей российского бизнеса и опросы выпускников показали несовершенство учебных программ вузов. В учебных программах предусмотрено недостаточное количество профессиональных дисциплин, а также дисциплин, связанных с современными информационными технологиями. Недостаток профессиональных дисциплин в учебных программах должен быть устранён в процессе дальнейшего развития российского финансово-экономического образовани. Это можно сделать, включив в российские стандарты высшего образования требования о большей доле профессиональных дисциплин в учебных программах вузов [1]. Полученные результаты анализа учебных планов позволяют подчеркнуть, что основной траекторией развития университетского бухгалтерского образования должна стать его практико-ориентированная направленность, и одним из возможных вариантов развития бухгалтерского университетского образования является тесное взаимодействие с профессиональными бухгалтерскими организациями, взаимодействие с которыми позволяет использовать в образовательном процессе накопленный ими опыт обучения специалистов и расширяет возможности привлечения к проведению занятий практиков высокой квалификации - членов профессиональных организаций.

[1] Российская интернет-рекрутинговая компания HeadHunter. URL: <https://hh.ru> (дата обращения: 25.02.2025).

Источники:

2. Богданова И.И. Отмена болонской системы:проблемы и перспективы высшего образования в России // Актуальные проблемы педагогики и психологии. – 2022. – № 8. – c. 11-16.

3. Гетьман В.Г. Профессиональная подготовка бухгалтеров и аудиторов в вузах России нуждается в совершенствовании // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – № 4. – c. 112-116.

4. Дружиловская Т.Ю. Проблемы применения компетентностного подхода в бухгалтерской профессии // Международный бухгалтерский учёт. – 2019. – № 7(457). – c. 726-747. – doi: 10.24891/ia.22.7.726.

5. Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Динамика высшего бухгалтерского образования в России: достижения, проблемы и поиск перспектив // Высшее образование в России. – 2023. – № 6. – c. 139-166. – doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-6-139-166.

6. Карельская С.Н., Соколова Н.А. Аккредитация российских образовательных программ международными профессиональными ассоциациями: анализ опыта Санкт-Петербургского государственного университета // Аудит. – 2018. – № 5. – c. 10-16.

7. Ковалев В.В. Университетское экономическое образование: проблемы восприятия знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. – 2011. – № 2. – c. 142-158.

8. Макаренко Е.Н., Лабынцев Н.Т. Адаптация международного опыта подготовки бухгалтерских кадров в режиме онлайн-образования к российской практике // Учёт и статистика. – 2020. – № 3(59). – c. 11-29.

9. Остапенко М.С., Воронова Н.А. Сравнение Болонской и советской системы образования: плюсы и минусы // Среднее профессиональное образование. – 2022. – № 1. – c. 6-8.

10. Пятов М.Л. Будущее бухгалтерского образования // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). – 2023. – № 2. – c. 4-11.

11. Шайдуллина Р.М., Гилязетдинов Р.А. Применение цифровых образовательных платформ при изучении экономических дисциплин // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2022. – № 2(40). – c. 147-156. – doi: 10.17122/2541-8904-2022-2-40-147-156.

12. Sokolova N., Sokolova A. Trends in online education: the Russian experience // Vision 2025: education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Madrid, 2019. – p. 10803-10815.

Страница обновлена: 18.02.2026 в 13:46:40

Download PDF | Downloads: 32

Modern interactive educational technologies in economic education

Sokolova A.A., Sokolova N.A.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 3 (March 2025)

Abstract:

The article analyzes the process of knowledge acquisition within the framework of higher economic education. The study is based on the materials of the accreditation of the Master's program by a professional organization, which allowed to create a practice-oriented curriculum. The authors of the article analyzed the experience of using interactive learning technologies in leading Russian universities. On the basis of the studied materials and expert opinions, the authors analyzed the key requirements for applicants to specialized positions from the business side as an updated requirement taking into account digitalization processes. The study of satisfaction with the knowledge acquired at the university and its demand in practice among graduates of economic specialties was conducted.

The authors substantiate the necessity of using interactive educational technologies in the process of creating educational programs that contribute to the development of economic thinking skills and manifestation of creative potential of the individual in solving practical problems (acquisition of practical competencies) with the help of interactive educational technologies.

Keywords: interactive educational technology, economic education, interactive technique, case study, case method

JEL-classification: L86, C80, M15, O32

References:

Averina O.I., Kolesnik N.F., Sveshnikova O.N. (2017). Podgotovka bukhgalterov v sisteme sovremennogo otechestvennogo vysshego obrazovaniya: sostoyanie i perspektivy [Accounting education: current state and prospects of domestic higher education]. Integration of education. 21 (3(88)). 546-561. (in Russian). doi: 10.15507/1991-9468.088.021.201703.546-562.

Bogdanova I.I. (2022). Otmena bolonskoy sistemy:problemy i perspektivy vysshego obrazovaniya v Rossii [Withdrawal from bologna process: problems and prospects of higher education in Russia]. Aktualnye problemy pedagogiki i psikhologii. 3 (8). 11-16. (in Russian).

Druzhilovskaya T.Yu. (2019). Problemy primeneniya kompetentnostnogo podkhoda v bukhgalterskoy professii [The competency-based approach in the accounting profession: issues of application]. International accounting. 22 (7(457)). 726-747. (in Russian). doi: 10.24891/ia.22.7.726.

Druzhilovskaya T.Yu., Druzhilovskaya E.S. (2023). Dinamika vysshego bukhgalterskogo obrazovaniya v Rossii: dostizheniya, problemy i poisk perspektiv [Dynamics of higher education for accountants in Russia: achievements, problems and prospects]. Higher education in Russia. 32 (6). 139-166. (in Russian). doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-6-139-166.

Getman V.G. (2019). Professionalnaya podgotovka bukhgalterov i auditorov v vuzakh Rossii nuzhdaetsya v sovershenstvovanii [Professional training of accountants and auditors in the universities of Russia needs improvement]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 1 (4). 112-116. (in Russian).

Karelskaya S.N., Sokolova N.A. (2018). Akkreditatsiya rossiyskikh obrazovatelnyh programm mezhdunarodnymi professionalnymi assotsiatsiyami: analiz opyta Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Accreditation of russian educational programs by international professional associations: analysis of experience of St. Petersburg state university]. Audit. (5). 10-16. (in Russian).

Kovalev V.V. (2011). Universitetskoe ekonomicheskoe obrazovanie: problemy vospriyatiya znaniya [University economic education: the problems of knowledge perception]. Bulletin of St. Petersburg University. Series 5. economics. (2). 142-158. (in Russian).

Makarenko E.N., Labyntsev N.T. (2020). Adaptatsiya mezhdunarodnogo opyta podgotovki bukhgalterskikh kadrov v rezhime onlayn-obrazovaniya k rossiyskoy praktike [Adaptation of international experience in accounting staff online training for Russian practice]. Uchyot i statistika. (3(59)). 11-29. (in Russian).

Ostapenko M.S., Voronova N.A. (2022). Sravnenie Bolonskoy i sovetskoy sistemy obrazovaniya: plyusy i minusy [Comparison of the Bologna and Soviet education systems: pros and cons]. Secondary Vocational Education. (1). 6-8. (in Russian).

Pyatov M.L. (2023). Budushchee bukhgalterskogo obrazovaniya [The Future of Accounting Education]. Vestnik IPB (Vestnik professionalnyh bukhgalterov). (2). 4-11. (in Russian).

Shaydullina R.M., Gilyazetdinov R.A. (2022). Primenenie tsifrovyh obrazovatelnyh platform pri izuchenii ekonomicheskikh distsiplin [Application of digital educational platforms in the study of economic disciplines]. Bulletin USPTU. Science, education, economy. Series economy. (2(40)). 147-156. (in Russian). doi: 10.17122/2541-8904-2022-2-40-147-156.

Sokolova N., Sokolova A. (2019). Trends in online education: the Russian experience Vision 2025: education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. 10803-10815.