Инновации и инвестиции как императив экономического развития России

Яркова Т.М.1![]()

1 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова

Скачать PDF | Загрузок: 37

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 14, Номер 3 (Июль-сентябрь 2024)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=69925472

Аннотация:

В статье рассмотрены основные результаты инновационно-инвестиционной деятельности в России. Ключевой особенностью настоящего исследования является представление инноваций и инвестиций как двух неотъемлемых частей в современном развитии экономики, обеспечении безопасности и укреплении суверенитета государства. Проведенный анализ позволил определить приоритетные направления экономической деятельности, обладающие высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Детализация структуры и источников инвестиционных вложений позволила определить доминирующую роль государственных инвестиций. Среди многообразия имеющихся проблем инновационного развития и инвестиций наибольшую критичность имеют кадры и их поддержка, а также отсутствие централизации науки, так необходимой в условиях инновационного развития страны и ее регионов.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, затраты, ученый, экономика

JEL-классификация: E20, E22, O30, O31

Введение. Современное развитие экономики России требует все большего внимания вопросам инновационного развития и расширение границ инвестиционной привлекательности в разных отраслях и сферах деятельности [1]. Россия, владея огромными ресурсами, долгое время держала собственную экономику без внимания к необходимости симбиотического взаимодействия национального богатства и инноваций разного генезиса. Инновации в любой современной экономической системе и любого государства играют важную роль.

Инновационное развитие экономики является задатком будущего ее состояния [12]. Речь идет о том, что при планах и прогнозах экономического развития и формировании стратегий развития разных отраслей и сфер деятельности в зависимости от их приоритетов и требований рынка важнейшую роль имеет инновационное развитие и дальнейшее позиционирование экономики государства и ее отраслей и видов деятельности как внутри страны, так и на мировом уровне [6]. В настоящее время инновации в экономику в основном направлены на материальное производство за счет разработок и внедрения новых высоко технологичных производств, ориентированных на продукт высокого качества, отвечающий всем требованиям потребителей и ориентированный на цифровизацию, как повседневной жизни населения, так и бизнес-процессов [8].

Россия ушла далеко от закрытого экономического пространства времен плановой экономики и шагнула в рыночные условия хозяйствования. Однако переходный период к рынку затянулся надолго из-за отмеченной российскими предпринимателями легкости зарабатывания денег в сфере услуг. При этом эксперты уже состоявшихся в рыночных условиях государств отмечают ошибочность в стратегии экономического развития российского государства. Любому государству, ведущему хозяйственную деятельность в рыночной системе экономики гарантируется успех при начале рыночного развития за счет материального производства и производства конкурентоспособных продуктов высокой добавленной стоимости. Развитие сферы услуг является апогеем или конечной точкой развития рыночных отношений. В России произошло рыночное развитие по принципу «от обратного». Однако данная ситуация вполне носит объяснимый характер ввиду того, что подобная стратегия являлась необходимостью быстрого зарабатывания денег и условно говоря, поднятия с колен экономики России, находящейся в глубоком финансовом кризисе.

Безусловно, затянувшийся процесс пользования импортными разработками, отсутствие собственной должной материально-технической базы уже в XXI веке вновь заставил государственные власти обратить на себя внимание. Санкционные меры воздействия, невиданные ни одной страной мира в таких масштабах, в которых они обвалились на Россию позволили оперативно диверсифицировать политические взгляды на проблематичность материального производства в разных отраслях и секторах экономики с позиции инновационного развития [7].

Следует признать, что экономика России долгий период времени являлась пользователем результатов зарубежного научно-инновационного потенциала, что привело к определенным трудностям в период мощной активизации санкций. Речь идет прежде всего об отечественных интеллектуальных разработках, о развитии цифровизации, высоких технологий и соответствующих видов техники и роботов, разработки которых присутствовали в России, но не имели научно-практической апробационной поддержки со стороны резидентов российских бизнес-структур и государства в виду вероятностного характера своей эффективности [9].

По мнению Пьянковой А.Ю. и Мустафаевой С.Р. [2] для обеспечения инновационной деятельности и ее дальнейшего развития необходима достаточно развитая системная инфраструктура, которая включает множество различных сегментов, начиная с научных и образовательных учреждений, финансово-кредитных институтов, инвестиций, предприятий различной экономической направленности, завершая логистикой и торгово-экономическими связями бизнес структур разных уровней.

Учитывая предмет настоящего исследования следует обратить внимание на один важнейший элемент инфраструктуры это инвестиции. Многие ученые, и с этим мнением вполне можно и нужно согласиться, считают, что инновации и инвестиции это однозначно неразрывный тандем в экономике и бизнесе [3, 4, 5]. При этом в науке есть и противники данного суждения, которые отмечают, что понятия инвестиции и инновации следует разделять и одно с другим не всегда сочетается [9].

Учитывая взгляды разных ученых исследователей можно отметить, что инвестиции вполне могут существовать в экономике и без инноваций, но в случае разработки и внедрения тех или иных инновационных проектов инвестиции являются обязательным атрибутом этих процедур. Также в науке очень много споров на предмет первичности тех или иных понятий. Здесь по мнению автора первичность инвестиций возникает еще на уровне инновационного замысла (бизнес-плана).

В целом, тематика инновационного развития и инвестиционных вложений в него рассматривается многими учеными достаточно долгий период времени, охватывающий не только рыночный период развития российской экономики, но и советский, уходя глубоко своими корнями в историю развития российского государства. Среди современных ученых, занимающихся проблемами инноваций и инвестициий можно выделить: Габитову З.Р., Нигматуллину Р.А., Байбурина Р.Р. [1], Пьянкову А.Ю., Мустафаеву С.Р. [2], Сюй Х., Лю Ц. [4], Шугарева И.Г. [5], Курину Т.Н. [6], Савельеву Н.К., Созинову А.А., Сайдакову В.А., Палешеву Н.В. [8], Фролова В.Г., Перову В.И. [9], Кальченко О.А. [10], Гусарову М.С. [12] и других.

Несмотря на большое количество ученых, отдающих предпочтение в исследованиях инновационного и инвестиционного развития экономических систем следует обратить внимание на то, что данная проблема в российских экономических условиях любого периода своего развития остается актуальной.

Целью настоящей работы является анализ и оценка состояния инновационно0инвестиционного развития в Российской Федерации, а также определение тесной связи между инновационным развитием российской экономической системы и ее элементов и инвестициями.

В качестве методов, используемых автором при подготовке настоящей статьи следует выделить статистический, монографический, экспертно- логический, системного анализа и сравнения.

Авторская гипотеза базируется на понимании развития инновационно-инвестиционной среды с позиции поиска и внедрения рациональных подходов в развитии научной среды и должно регулироваться государством в случае затрагивания социально-экономических интересов отдельных территорий, требующих расходования бюджетных ассигнований.

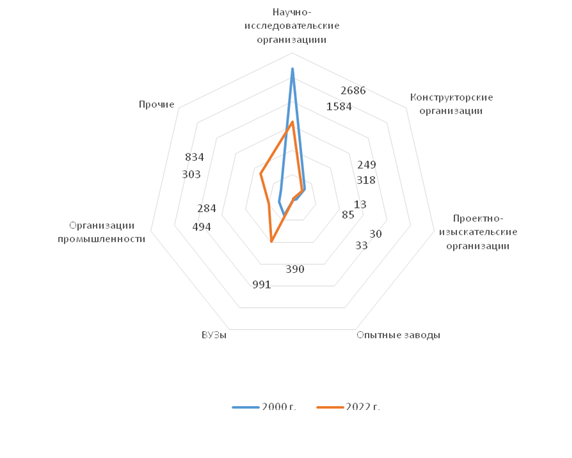

Результаты. Среди организаций, занимающихся инновационными разработками и последующим их внедрением следует выделить научно-исследовательские организации, конструкторские организации, проектные и проектно-изыскательские организации, опытные заводы, высшие учебные заведения (институты, академии, университеты), промышленные организации, ведущие НИОКР в рамках основной деятельности отдельных подразделений и прочие коммерческие организации (рисунок 1).

Рисунок 1. Численность и типы организаций, ведущие научно- исследовательскую и апробационную деятельность, 2000 г., 2022 г. (составлено автором по данным Росстат [13])

Анализируя достаточно емкий по своей продолжительности период экономического развития в России можно обратить внимание на тот факт, что среди организаций, осуществляющих научно-исследовательские разработки и их количеством произошли существенные изменения. Так, например, несмотря на то, что в нашей стране за последние годы активно ведется пропаганда необходимости развития инноваций среди молодежи, а также данный процесс серьезно поддерживается на уровне государства и ряда коммерческих структур, согласно статистических данных за 2000 и 2022 гг. видно, что число научно-исследовательских организаций существенно сократилось с 2686 ед. до 1584 ед.. Несущественное снижение на фоне общей картины можно наблюдать по конструкторским, проектно-изыскательским организациям и опытным заводам, на 69, 72 и 3 единицы соответственно. Хотя если посмотреть более детализировано, то в отношении проектно-изыскательских организаций наблюдается достаточно печальная картина, позволяющая прямо говорить о том, что данный тип научно-практических учреждений исчезает. Об этом свидетельствует отрицательная динамика числа данных организаций с 85 единиц до 13 в период 2000 г. по 2022 г.

Совершенно обратная картина видна в отношении высших учебных заведений, организаций промышленности и прочих некоммерческих и коммерческих организациях. Так, в настоящее время именно вузы приобрели статус ведущих научно-исследовательских организаций с 390 единиц в 2000 г. до 991 единицы в 2022 году. Безусловно, это не является свидетельством образования новых вузов. Это говорит о массовом приобретении высшими учебными заведениями наивысшего статуса учреждений образования наделенных высоким статусом ведения научной деятельности. К таковым относятся в первую очередь университеты разного правового статуса: вузы ведущие инновационные образовательные программы; научно-исследовательские университеты; федеральные университеты и прочие.

Однако, существенной проблемой в таком многообразном подходе по статусу высших учебных заведений остается отсутствие единого подхода по финансированию и участию в инновационной и научно-исследовательской деятельности. Представители вузов далеко не всегда понимают в чем заключается разница между тем или иным статусом вуза. Однако, идеей такого подхода является лишь формирование разных финансовых инструментов по зарабатыванию средств на существование и дальнейшее развитие. К большому сожалению, здесь отсутствует идейность развития экономической системы государства, хотя в любой научной разработке о ней заявляют, но лишь по принципу обязательности объективизма любой творческой работы. Это свидетельствует о приоритетности принципа выживаемости, чем служения Отечеству в рамках подготовки высококвалифицированных кадров и предоставлению в практический оборот наукоемких интеллектуальных разработок.

Наряду с вышеописанной проблематичностью, которая сложилась за многие годы трансформации системы высшего образования и науки в России следует выделить один из положительных моментов, это требования по связям с предприятиями, как объектами будущего трудоустройства выпускников вузов, так и площадками для научно-исследовательских разработок (далее НИР). Такой тандем взаимодействия в рамках НИР расширяет границы развития для ряда предприятий, особенно промышленной сферы. Об этом доводе можно заявлять с уверенным объективизмом, потому как статистика нам указывает на существенный рост числа организаций промышленности (на 210 единиц), имеющих в своей структуре научно-исследовательские подразделения, ориентированные на инновационные разработки и их апробацию.

При проведении исследований автором был проведен опрос представителей организаций, занимающихся научными инновационными разработками, который позволил выявить ряд существенных проблем в этой области исследования:

- во первых, в научное инновационное развитие слабо вовлечены субъекты хозяйствования, относящиеся к малому и среднему предпринимательству;

- отсутствие дифференциации в развитии инноваций по сферам экономической и социальной деятельности;

- во-вторых, сложившийся механизм финансирования инноваций доказывает свою неэффективность, особенно на государственном уровне;

- в-третьих, число научных работников, имеющих доказанный статус научного сотрудника, кандидата или доктора наук становится существенно меньше;

- в-четвертых, проблематичность и волатильность в ступенях образования и их практической значимости в образовательной сфере, за счет постоянно-меняющейся стандартизированной базы;

- слабая информационная база о существующих научных разработках и пропаганда необходимости их практического применения.

На основе выделенных проблем проведем анализ, который позволит частично рассмотреть наиболее существенные проблемы инновационно-инвестиционного развития в России.

В первую очередь следует подчеркнуть, что любой инновационный процесс требует вовлечения финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов. В этой связи рассматривая многоаспектный характер проблематичного инновационного развития всех сфер деятельности следует в первую очередь анализировать финансовый размер вложений, прямо отражающий реальную картину инновационно-инвестиционной привлекательности и приоритетности в соответствии с ключевыми задачами внутри государственной политики, направленной на укрепление экономической безопасности и суверенитета (табл. 1).

Таблица 1. Инвестиционные затраты на инновации по отраслям и сферам деятельности, млрд. руб.*

|

Показатели

|

Годы

|

Относительное

отклонение 2022 г. к 2010 г., %

|

Рейтинг

| |||

|

2010

|

2020

|

2021

|

2022

| |||

|

Всего

|

183,1

|

447,6

|

498,3

|

584,2

|

319,1

|

-

|

|

Сельское хозяйство

|

12,1

|

30,1

|

33,4

|

37,2

|

307,4

|

8

|

|

Энергетическое хозяйство

|

19,2

|

32,9

|

41,2

|

52,0

|

270,8

|

5

|

|

Промышленность

|

126,1

|

329,2

|

356,9

|

427,3

|

338,9

|

1

|

|

Строительство

|

5,5

|

5,4

|

10,8

|

9,7

|

176,4

|

10

|

|

Транспорт

|

12,7

|

38,4

|

41,1

|

44,3

|

348,8

|

7

|

|

Связь

|

6,7

|

8,7

|

13,3

|

11,8

|

176,1

|

9

|

|

Инфраструктура общественная, в том числе на сельских

территориях

|

0,4

|

0,9

|

0,8

|

0,8

|

200,0

|

12

|

|

Сфера услуг

|

0,6

|

1,9

|

0,8

|

1,1

|

183,3

|

11

|

|

Социальные цели, включая охрану окружающей среды, охрану

здоровья населения, социальное развитие)

|

25,0

|

71,0

|

82,8

|

97,1

|

388,4

|

3

|

|

Общее развитие науки

|

104,3

|

223,8

|

244,5

|

247,9

|

237,7

|

2

|

|

Исследование Земли и атмосферы

|

19,8

|

44,4

|

67,5

|

47,0

|

237,4

|

6

|

|

Использование космоса

|

27,5

|

48,9

|

54,8

|

64,0

|

232,7

|

4

|

|

Другие виды деятельности

|

163,7

|

338,9

|

353,7

|

395,7

|

241,7

|

-

|

Опираясь на социально-экономические цели российского государства можно отметить, что наиболее приоритетным направлением деятельности является промышленное производство. Внутренние инвестиции в данном секторе экономики составили на период 2022 года 427,3 млрд. рублей, а темпы роста инвестиционной привлекательности за последние 12 лет составили 3,4 раза, что свидетельствует о высоком уровне привлекательности и доходности.

Здесь же следует обратить внимание на высокие показатели вложений со стороны государства по развитию науки и социальные цели. Согласно установленного автором рейтинга по внутренним затратам/инвестициям в инновационное развитие отдельных видов экономической деятельности, аутсайдерами выступают сфера услуг и социальная инфраструктура, включая сельские территории, где объем инвестиционных вложений за последний анализируемый год составил 1,1 и 0,8 млрд. рублей соответственно. При этом можно отметить, что данная картина вполне ясная и объяснимая. В той сфере деятельности, где возможно привлечение внебюджетных инвестиций, а это высокодоходные сферы деятельности, о которых ранее в выводах к таблице 1 упоминалось, наблюдается высокий уровень затрат на инновационное развитие. Здесь же следует отметить, что в числе лидирующих позиций, на втором месте закрепились затраты на общее развитие науки. Это в большей степени государственные вложения, которые находят отражение в различного рода грантах, финансировании научных и учебных заведений. Следует более точно подчеркнуть, что наибольший инвестиционный вклад наблюдается в государственном секторе, который составил в 2022 году 468,9 млрд. рублей, в коммерческие структуры разных отраслей общий объем инвестиций за этот же период составил 803,1 млрд. руб. В развитие науки в высших учебных заведениях затраты составили 154,5 млрд. рублей, при этом за последние два десятилетия они выросли почти в 50 раз [13].

Говоря о науке в вузах следует обратиться еще к одной немаловажной проблеме это научные кадры, которые являются базисом интеллектуального труда, стоящего в основе инновационного развития той или иной сферы деятельности. Речь идет о том, что научные кадры на сегодняшний день редеют. О данном утверждении свидетельствуют статистические данные (табл. 2).

Таблица 2. Качественные и количественные характеристики ученых-исследователей, чел.

|

Возрастные группы

|

Годы

|

Абсолютное отклонение

2022 г. к 2010 г., +/- чел.

| |||

|

2010

|

2020

|

2021

|

2022

| ||

|

Численность

исследователей

| |||||

|

Всего

|

368915

|

346497

|

340142

|

340666

|

-28249

|

|

до 29 лет (вкл.)

|

71194

|

56607

|

53459

|

53996

|

-17198

|

|

30-39 лет

|

59910

|

96826

|

95977

|

96112

|

36202

|

|

40-49 лет

|

54113

|

60072

|

62799

|

65794

|

11681

|

|

50-59 лет

|

88362

|

48840

|

46115

|

44106

|

-44256

|

|

60-69 лет

|

60997

|

51716

|

50060

|

48736

|

-12261

|

|

70 и более лет

|

34339

|

32436

|

31732

|

31922

|

-2417

|

|

Численность докторов

наук

| |||||

|

Всего

|

26789

|

24473

|

24074

|

23306

|

-3483

|

|

до 29 лет (вкл.)

|

52

|

39

|

14

|

6

|

-46

|

|

30-39 лет

|

632

|

519

|

516

|

532

|

-100

|

|

40-49 лет

|

2394

|

2472

|

2474

|

2409

|

15

|

|

50-59 лет

|

7211

|

4076

|

3972

|

3715

|

-3496

|

|

60-69 лет

|

7743

|

7887

|

7701

|

7160

|

-583

|

|

70 и более лет

|

8757

|

9480

|

9397

|

9484

|

727

|

|

Численность

кандидатов наук

| |||||

|

Всего

|

78325

|

74649

|

73463

|

71898

|

-6427

|

|

до 29 лет (вкл.)

|

4354

|

1746

|

1462

|

1313

|

-3041

|

|

30-39 лет

|

15229

|

20295

|

19683

|

18953

|

3724

|

|

40-49 лет

|

12157

|

17410

|

18113

|

18351

|

6194

|

|

50-59 лет

|

18805

|

11667

|

11529

|

11141

|

-7664

|

|

60-69 лет

|

16001

|

13081

|

12577

|

12090

|

-3911

|

|

70 и более лет

|

11779

|

10450

|

10099

|

10050

|

-1729

|

Говоря о главном звене инновационного развития – ученых-исследователях важно обратить внимание на их значительное сокращение по общему количеству, которое в рамках исследуемого периода составило 28249 человек. Это достаточно серьезный негативный показатель. Также отнюдь не положительное состояние демонстрирует численность докторов и кандидатов наук – сокращение этих кадров за последние 12 лет составило 3483 и 6427 человек соответственно. Известным фактом является то, что государство делает серьезный акцент на молодые кадры исследовательских институтов, включая высшие учебные заведения, что является одним из показателей эффективности высших учебных заведений. Согласно показателей численности ученых можно отметить старение исследователей с ученой степенью доктора наук, где численность старше 70 лет выросла за исследуемый период на 727 человек, а в отношении кандидатов наук, наоборот наблюдается рост числа ученых в возрастных категориях с 30 до 39 лет (+3724 чел.) и с 40-49 лет (+6194 чел.).

По мнению ученых представителей отдельных федеральных вузов, научная и преподавательская деятельность не является популярной у молодежи, у выпускников магистратуры и специалитета. Бесперспективность этой профессии в основном объясняется низкими доходами в виде заработной платы. Здесь однозначно можно привести пример по гуманитарным, аграрным вузам отдельных регионов. Хотя по ряду профильных вузов, имеющих прямое отношение к высокодоходным отраслям экономики (промышленность, добыча сырья и пр.) возможность совершать научные исследования и иметь в результате хорошее вознаграждение есть. К такой категории смело относятся политехнические вузы страны.

Следовательно, научный интерес в кузнице высококвалифицированных кадров несколько утрачен и имеет слабую привлекательность. Это может привести к старению кадров и последующим гораздо более масштабным проблемам в образовании и науке.

Далее важно обратить внимание на то, что несмотря на то, что в последние годы инвестиции в науку по разным отраслям и сферам деятельности дают положительные сдвиги даже вне зависимости от роста цен (инфляции) общий удельный вес государственных затрат на инновационное развитие в стране еще крайне мал и составляет 631,7 млрд. рублей или 2,51 % к расходам федерального бюджета. Для сравнения: Израиль и Южная Корея тратят в год на инновации из бюджета государства около 5%, Соединенные Штаты Америки - около 3%, Венгрия – 1,6% [15].

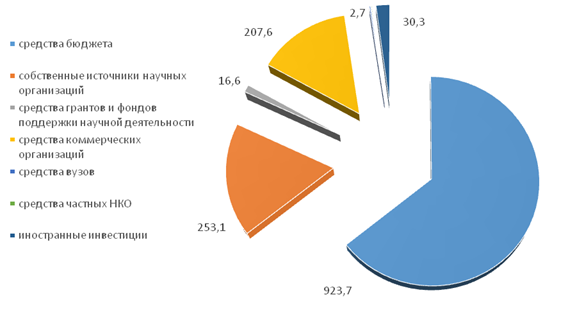

Совокупные инвестиционные затраты внутри страны на инновационные разработки составляют 1 триллион 436 млрд. рублей. Их структура по источникам поступления инвестиций в 2022 году представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат на инновационное развитие в Российской Федерации в 2022 году (составлено автором по данным Росстат [13]

Итак, по представленной на рисунке 2 диаграмме видно, что доминирующая часть инвестиционных расходов по инновационному развитию в России приходится на бюджеты разных уровней (федеральные, региональные, республиканские, муниципальные) – 9323,7 млрд. рублей. Наименьшее количество инвестиционных вложений приходится от частных некоммерческих организаций – 1,8 млрд. рублей. Существенные инвестиционные вложения осуществляют представители бизнеса – 207,6 млрд. рублей. При этом важно обратить внимание, что инвестиции от бизнеса с каждым годом наращивают свои обороты с 14,3 млрд. руб. в 2000 году.

Особенно следует обратить внимание на бюджетные инвестиции. В настоящее время развитие инновационных разработок очень активно пропагандируется среди молодежи в разных образовательных учреждениях в виде грантовой деятельности, стартапов, акселерационных площадок и прочих. Гранты также имеют разнообразие: Президентские гранты, «Росмолодежъ», «Содействие занятости», Фонд содействия инновациям, «Наше будущее», Российский фонд фундаментальных исследователей (РФФИ), Российское географическое общество, «Мой бизнес», Российский научный фонд (РНФ), Президентский фонд культурных инициатив и пр. Все перечисленные площадки имеют особую актуальность и дают возможность объединятся, активизироваться современной молодежи и научному сообществу и бесспорно имеют знаковые результаты, но при этом не обходятся без проблематичности своей реализации на практике в перспективе.

Заключение. Итак, проведя анализ и оценку состояния иновационно-инвестиционной деятельности в Российской федерации можно отметить, что страна имеет существенные риски кадрового голода в рамках научного сообщества. Совершенно ошибочно делать акцент на неопытных, но инициативных инноваторах нашего общества – на школьниках, студентах, аспирантах. Безусловно, по многим проектным инвестиционным проектам они доминируют, но возможности осуществить фундаментальные научные разработки, которые лежали в плоскости многолетних научных изысканий многих состоявшихся ученых НИИ и вузов у них попросту нет. По данным Forbes большинство существующих инноваций (более 70%) это результат деятельности еще советских ученых. Следовательно поддерживать научное сообщество необходимо не только в молодом и относительно молодом возрасте (до 40 лет), но и в среднем и пожилом возрасте.

Огромное количество денежных средств, выделяемых в рамках грантов и распределяемых на основе конкурсной основы попадают в реализацию не к вузам «новичкам» по грантовой деятельности, а к ведущим федеральным вузам г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Это не дает возможности развивать науку и зарабатывать средства для совершенствования материально-технической базы учреждения, поднимать уровень доходов, развивать и приумножать научные школы. Это происходит по причине экономической свободы и отсутствия централизации российской науки и информационной базы научного потенциала вузов и НИИ страны.

Помимо всего прочего распределение бюджетных ассигнований на развитие инноваций и бизнеса имеет существенную проблему низкой подготовленности рабочей группы по инновационным разработкам в рамках НИР сопоставлять жизнеспособность инновационных проектов в реальной экономической действительности. Отсутствие должных экономических знаний по обоснованию уникальности и социально-экономической целесообразности проектных решений приводит к торможению процессов по их апробации.

Еще одной проблемой является то, что многие проекты разрабатываются в определенно временной спешке, что не позволяет учитывать все рыночные и инфраструктурные особенности прикладного характера той или иной инновационной разработки. Речь идет не столько о предмете и объекте научных исследований, сколько приведение фундаментального исследования в прикладной статус, дающий возможность довести его до непосредственного потребителя и дальнейшего успешного практического использования с последующим совершенствованием.

В целом, следует подчеркнуть, что инновации глубоко проникают в жизнь российского бизнеса. Понимание их ценности возникло на фоне сложных экономических условий, сформированных разного рода политическими решениями стран мира. Совершенствование инновационной деятельности и порядок предоставления инвестиций, а также их последовательный и строгий контроль по предоставлений и эффективности использования должны принять особо значимый статус в государственной политике по развитию экономики, науки, образования и бизнеса с учетом определенно значимых и приоритетных направлений социально-экономической деятельности.

Источники:

2. Пьянкова А.Ю., Мустафаева С.Р. О состоянии сферы управления инновациями в Российской Федерации в современных условиях неопределенности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2024. – № 4. – c. 238-243. – doi: 10.23672/SAE.2024.4.4.026.

3. Яркова Т.М., Галеев М.М. Инновации и инвестиции – симбиоз эффективного развития организаций АПК // Экономика сельского хозяйства России. – 2019. – № 9. – c. 39-43. – doi: 10.32651/199-39.

4. Сюй Х., Лю Ц. Роль прямых иностранных инвестиций в продвижении трансграничных технологических инноваций // Экономические отношения. – 2024. – № 1. – c. 25-34. – doi: 10.18334/eo.14.1.120750.

5. Шугарев И.Г. Инвестиции в инновации: современные вызовы // Russian Economic Bulletin. – 2021. – № 2. – c. 248-251.

6. Курина Т.Н. Инновационное развитие экономики на основе трансформации высокотехнологичного сектора // Креативная экономика. – 2024. – № 5. – c. 1109-1130. – doi: 10.18334/ce.18.5.120801.

7. Гудкова О.Е. Влияние международных технологических санкций на инновационное развитие национальной экономики России // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 5. – c. 1753-1768. – doi: 10.18334/epp.14.5.120948.

8. Савельева Н.К., Созинова А.А., Сайдакова В.А., Палешева Н.В., Беспятых А.В. Оценка взаимосвязи социальной безопасности региона с показателями инвестиционно-инновационного развития // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 333-346. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117381.

9. Фролов В.Г., Перова В.И. Анализ инновационно-инвестиционной сбалансированности промышленной политики России в условиях цифровой трансформации с применением методов искусственного интеллекта // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 1. – c. 127-148. – doi: 10.18334/vinec.13.1.117247.

10. Кальченко О.А. Принципы и методы оценки эффективности промышленных инновационных проектов в условиях неопределенности и рисков. / Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. - СПб., 2012. – 169 c.

11. Черняев А.М. Инвестиции в инновационную деятельность России как инструмент обеспечения экономической безопасности государства // Экономическая безопасность. – 2022. – № 2. – c. 511-524. – doi: 10.18334/ecsec.5.2.114586.

12. Гусарова М.С. Проблемы инновационного развития России: анализ факторов и институциональные решения // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – № 4. – c. 1383-1402. – doi: 10.18334/vinec.11.4.113870.

13. Российский статистический ежегодник. 2023. / Статистический сборник. - Москва: Росстат, 2023. – 701 c.

14. Инвестиции в России. 2023. / Статистический сборник. - Москва: Росстат, 2023. – 229 c.

15. Россия и страны мира. 2023. / Статистический сборник. - Москва: Росстат, 2023. – 393 c.

Страница обновлена: 10.09.2025 в 23:28:39

Download PDF | Downloads: 37

Innovation and investments as an imperative of Russia's economic development

Yarkova T.M.Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 3 (July-september 2024)

Abstract:

The article presents the primary findings pertaining to innovation and investment activities in Russia. This study's primary focus is on the interconnection between innovation and investments as two pivotal elements in the contemporary economic landscape. These two factors not only facilitate economic growth and development but also serve to reinforce national security and sovereignty. The analysis enabled the identification of priority areas of economic activity with a high level of investment attractiveness. The delineation of the structure and sources of investments permitted the determination of the preponderant role of public investments. Among the multitude of existing issues pertaining to innovative development and investments, personnel and their support are of paramount importance. This is particularly true given the lack of centralization of science, which is indispensable in the context of innovative development at the national and regional levels.

Keywords: innovation, investment, cost, scientist, economics

JEL-classification: E20, E22, O30, O31