Diversification: coherence, strategy and practice in the activities of military-industrial companies

Baydarov D.Yu.1, Faykov D.Yu.2,3

1 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Russia

2 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

3 Государственный университет управления

Download PDF | Downloads: 100

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 1 (January 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=60003724

Abstract:

Despite the serious growth of the state defense order, the issue of diversifying the activities of military-industrial companies does not lose its relevance. It is necessary to create a practical system of production of civilian products by the defense companies, as well as to further justify it scientifically.

To date, the main problems in the diversification of defense companies are methodological, organizational, institutional, and socio-economic ones in nature. The objectives of diversification should correspond to both public public interests and private corporate interests. The authors suggest to create institutional conditions which are in the best interest of the country. These are the following conditions: the formation of a regulatory framework, a special administrative and legal regime, a system of technology transfer and management of intellectual property results, state support, etc.; the creation of a management system that includes three levels (federal, sectoral, companies); improving the quality of life in the territories of the presence of defense industry organizations. It is proposed to begin the development of the necessary regulatory framework by developing a concept for diversifying the activities of military-industrial companies.

Keywords: technological sovereignty, import substitution, import security, technological leadership, civilian products, defense industry diversification concept

JEL-classification: L51, L52, O25

Введение. Глобальные политические события предопределяют различные варианты дальнейшего экономического и технологического развития, в том числе, российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Какое может оказать влияние ОПК? Во-первых, два крупных военных конфликта с применением широкого арсенала самого современного вооружения и военной техники (ВиВТ), производимых ведущими мировыми оборонными и технологическими лидерами. Этот опыт дает импульс для новых оружейных разработок на базе самых передовых технологий, а также исследований в области опережающих технологий. Во-вторых, наличие санкций и противостояние с «коллективным Западом», которое даже после окончания специальной военной операции вряд ли сильно изменится [32]. Выйти из такой ситуации с минимальными потерями, как для ОПК, так и для страны в целом, можно только будучи лидером, или как минимум – равным, на уровне ведущих государств. Лидерство дает возможность формирования и технологического суверенитета, и равноправного сотрудничества с дружественными государствами, создания объединений и пр. Поэтому достижение лидерских позиций можно рассматривать как один из основных принципов для новой модели российской экономики.

В сложных внешнеполитических условиях отечественный ОПК показывает хорошие результаты в производстве оборонной продукции. Даже из открытых источников можно понять, что российские ВиВТ более чем достойно противостоят оружию ведущих в его производстве стран мира, и через некоторое время (пока санкции еще оказывают влияние на покупателей) с большой долей вероятности приведет к росту его экспорта [36]. Но, глядя вперед, видим необходимость говорить о диверсификации деятельности ОПК. Почему? Прежде всего, потребность в ВиВТ, и соответственно объемы их производства (институционально оформленные в виде государственного оборонного заказа (ГОЗ)) имеют волнообразный характер. Однако в периоды снижения объемов ГОЗ важно не останавливать исследовательские и задельные работы оборонного характера, а также сохранять мобилизационную готовность мощностей и персонала. Для этого «оборонка» должна выпускать востребованную гражданскую продукцию, по уровню технологичности сопоставимую с оборонной. С другой стороны, задачи достижения технологического суверенитета и движения к технологическому лидерству требуют эффективного использования всех ресурсов государства, включая оборонную промышленность, в которой накоплены значительные интеллектуальные, технологические и производственные компетенции и возможности [30]. Эти стратегические вопросы требуют системного подхода и обоснования практических действий в сфере диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, что и составляет цель настоящего исследования.

Обзор литературы. Оборонно-промышленный комплекс участвует в создании ряда общественных благ, в частности таких, как военная безопасность государства, геополитический статус государства [10, с. 21-24], стимулирование совокупного спроса, развитие науки и технологий, развитие образования, социальная и политическая стабильность [37] и пр. Военная безопасность создает условия, в которых граждане государства спокойно могут заниматься деятельностью, направленной на повышение благосостояния общества и улучшение качества жизни. Она минимизирует трансакционные издержки, которые общество может понести в случае военной агрессии, деятельности террористов и т.д. Геополитический статус государства повышает переговорную силу резидентов страны на мировых рынках [31]. Диверсификация деятельности оборонных предприятий, как часть работы всего ОПК, также способствует созданию этих общественных благ. В то же время, исследователями отмечается, что развитие процессов диверсификации приводит к снижению эффективности управления оборонными предприятиями [44], чему способствует, в частности, различие в организационных моделях выпуска продукции оборонного и гражданского назначения [25]. В качестве выходов из такого положения предлагаются разные, иногда диаметрально противоположные меры. Ряд отечественных исследователей на основе анализа деятельности государственных корпораций («Ростех», «Росатом») указывают на позитивные эффекты от включения предприятий ОПК в такие холдинги – структурную оптимизацию, функциональную связанность, наличие внутреннего заказа и пр. [14; 35]. Параллельно обосновывается и прямо противоположная позиция, указывающая на ухудшение экономического состояния оборонных предприятий в связи с вхождением их в интегрированные структуры [34]. Широкое обсуждение вопросов планирования в отечественной экономике [22; 40] не обошло и сферу диверсификации ОПК. Например, появляются идеи сделать такое планирование максимально директивным (вероятно, под влиянием принципов государственного оборонного заказа), с «раздачей» оборонным предприятиям номенклатуры, количества и сроков изготовления гражданской продукции [14], что, конечно же, вызывает определенное недоумение, поскольку принципы планирования оборонного и гражданского заказов не могут быть полностью одинаковыми.

Отмеченные дискуссии подтверждают отсутствие системного подхода к организации управления диверсификацией деятельности организаций ОПК, что является не только практической, но и научно-методической задачей [24; 45].

Методы и материалы. Методологически исследование базируется на системном и институциональном подходах, теориях общественных благ и социально-экономического развития, используются методы нормативного, сравнительного анализа, обобщения, логического моделирования. В первой части статьи рассматривается современное состояние ОПК и процессов диверсификации его деятельности. Во второй части – выделяются и анализируются проблемы и сложности диверсификации ОПК. В третьей части формулируются цели диверсификации и предлагаются конкретные действия для их достижения. В качестве информационных источников исследования использованы теоретические работы отечественных авторов, нормативно-правовая база, отчетные материалы государственных корпораций, информация с официальных сайтов органов федеральной власти, материалы центральных СМИ и пр.

В работе, при обозначении объекта исследования – диверсификации деятельности организаций, входящих в оборонно-промышленный комплекс, для краткости будем применять такой оборот, как «диверсификация ОПК», понимая во внимание, что без данной оговорки суть этой дефиниции может быть истолкована иначе. Термины «оборонная промышленность» и «оборонно-промышленный комплекс» в статье используются как синонимы.

Оборонно-промышленный комплекс. Прежде чем переходить к рассмотрению вопросов диверсификации, стоит обратиться к тому, что же такое оборонно-промышленный комплекс? С существующей нормативно-правовой точки зрения, это набор организаций, включенных в реестр, который ведет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, имеющих ресурсы (имущество и кадры), способные производить ВиВТ, и участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, согласно Постановлению Правительства РФ от 20.02.2004 N 96 (в ред. от 21.08.2023) «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса». Никаких иных формальных критериев по форме собственности организаций, их организационно-правовой форме, размерам, численности, доле гражданской продукции в общем объеме производимой продукции, обязательствам вхождения в какие-либо объединения, наличия разрешений и пр. нет.

По состоянию на июль 2020 года в сводный реестр организаций ОПК включена 1281 организация, в которых занято около 2 млн. человек [38]. Эти организации относятся к разным отраслям промышленности, входят в разные госкорпорации, относятся к разным министерствам, имеют разных учредителей, работают на разных этапах технологической цепочки и т.д. Большая их часть включена в состав трех государственных корпораций – «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» [16].

По определению Министерства промышленности и торговли, «оборонно-промышленный комплекс является наиболее высокотехнологичным сегментом отечественной промышленности, выполняющим важную функцию по обеспечению обороны страны и безопасности государства. ОПК вносит значительный вклад в инновационное развитие» [38]. Действительно, указанные госкорпорации выпускают продукцию практически во всех высокотехнологичных отраслях (по классификации Росстата [9]). Важными характеристиками ОПК являются выстраивание полных технологических цепочек и деятельность на всех этапах жизненного цикла изделий, разработка и использование критических и сквозных технологий, наличие действующих механизмов передачи разработок в серийное производство и пр. [12].

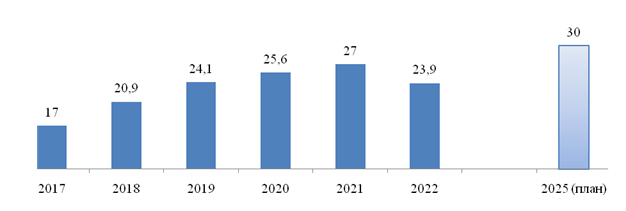

Что касается диверсификации ОПК, то сегодня под ней чаще подразумевают производство гражданской продукции оборонными предприятиями [23], а результативность измеряют долей гражданской продукции в общем объеме выпуска. По поручению Президента РФ, этот показатель должен достичь 30% к 2025 году и 50% к 2030 году [5]. По итогам 2022 года доля гражданской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК оценивается в 23,9% (рис. 1).

Рисунок 1. Доля гражданской продукции в общем объеме производства

предприятий ОПК, %

Источник: составлено авторами по исследуемым материалам: [19; 27; 39].

Порядок отнесения организаций к ОПК показывает, что включение в реестр не обозначает полной загруженности мощностей организации оборонными заказами, следовательно, вопросы диверсификации могут иметь разную значимость для разных организаций. В экспертных мнениях встречается предложение делить организации ОПК для целей диверсификации на группы, в зависимости от загруженности оборонным заказом [23]. Представляется, что более логичным вариантом может стать формирование общего правового и шире, институционального поля, общих принципов диверсификации, которыми каждая из организаций ОПК может воспользоваться в зависимости от своих потребностей.

Проблемы и сложности диверсификации ОПК. К 2016 году, то есть к началу заданной Президентом РФ организованной кампании по диверсификации ОПК [7], отмечались следующие ее основные проблемы: неумение работать в рыночных условиях, отсутствие финансов, высокие издержки, отсутствие единого управления и пр. [23]. К настоящему времени часть указанных проблем решена или решается, но многие, по мнению исследователей и практиков [25; 35], еще остались. Стратегическая значимость диверсификации ОПК подсказывает, что необходимо рассматривать не отдельные проблемы предприятий ОПК, а сложности системного характера.

Сложности методологического характера.

1. Общее понимание диверсификации ОПК – что это? Насколько она нужна? Вопрос видится не праздным, поскольку в правовом поле есть только задача увеличения выпуска предприятиями ОПК продукции гражданского назначения [5], а тема диверсификации деятельности ОПК, хотя сам термин активно используется на официальном уровне, лишь обсуждается в научном и общественно-политическом дискурсе.

Считаем необходимым исходить из того, что диверсификация, в том числе и в оборонной промышленности – это элемент управления товарным портфелем. Такое управление требуется как каждому предприятию – для поддержания устойчивости и развития, так и государству – для решения задач федерального уровня по поддержанию обороноспособности и обеспечению технологического суверенитета. То есть, диверсификация ОПК служит достижению, как общественных (государственных) целей, так и частных (конкретного предприятия).

Диверсификация деятельности организаций ОПК может проводиться в двух направлениях: расширение ассортимента продукции военного назначения и выпуск продукции гражданского назначения. Расширение выпуска военной продукции может быть связано с расширением экспорта, что обеспечивает занятие рынков и развитие компетенций производителей. Это важно для технологического лидерства. Для выпуска продукции гражданского назначения организациями ОПК видятся две основные причины общественного характера: обеспечение импортобезопасности и далее технологического суверенитета (совместно с гражданской промышленностью) и мобилизационной готовности экономики, то есть обороноспособности государства.

С точки зрения предприятия, диверсификация в области оборонной продукции проще, так как соответствующие решения принимаются на федеральном уровне (будь то изменение в ГОЗ или поставки ВиВТ на экспорт), и предприятию «спускаются» в виде достаточно жесткого плана. В этом случае система управления на предприятии не требует никаких изменений.

2. Необходимость более полного определения категории «технологический суверенитет». Сейчас он стал одной из основных целей государственного развития [18], а значит, на достижении этой цели должна строиться система стратегического планирования и управления экономикой, в том числе и для ОПК. Задача качественной формализации понятия «технологический суверенитет» важна не только для применения внутри государства, но и для развития мирового правового опыта, то есть, может быть использована для занятия лидерских позиций и в таком вопросе.

В действующем законодательстве технологический суверенитет – это «наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы. Технологический суверенитет обеспечивается в двух основных формах – исследования, разработка и внедрение критических и сквозных технологий (по установленному перечню) и производство высокотехнологичной продукции, основанной на указанных технологиях. Технологический суверенитет обеспечивается, в том числе с опорой на устойчивое международное научно-техническое сотрудничество с дружественными странами» [8].

В целом определение емкое, охватывает практически все основные аспекты техсуверенитета – наличие технологий, производств на их основе, международное сотрудничество, собственные национальные цели и интересы. Чего не хватает? Во-первых, акцента на лидерство. Хотя он может быть заложен в национальных целях развития и национальных интересах, которые могут меняться в зависимости от ситуации в стране и мире, но, думается, этот акцент должен быть выражен явно. Во-вторых, не выделено наличие системы прогнозирования, прежде всего научно-технического, что является отправным моментом для развития передовых технологий и технологического лидерства. В-третьих, техсуверенитет – это категория состояния государства [1], а нынешнее определение представляет его только как «наличие в стране» некоторых сущностей, что видится категорией более низкого уровня.

3. Несмотря на введение в официальный язык дефиниции «технологический суверенитет», понятие «импортозамещение» не вышло из оборота. По большому счету, и не может выйти, но необходимо понимание его сути в терминологическом ряду. Прежде всего, импортозамещение – это не состояние, а процесс, действие. Замещение того, что есть (используемой в национальной экономике продукции иностранного производства на произведенную у себя), в связи с опасностью зависимости экономики от импорта. В современных санкционных условиях может сложиться такая ситуация, что какой-то импортной продукции на российском рынке нет вообще. То есть, надо не замещать, а просто наполнять рынок, создавать его самостоятельно. У импортозамещения нет цели обеспечения технологического суверенитета, и, тем более, технологического лидерства.

Поэтому, как видится, необходимо ввести еще одно понятие – импортобезопасность [1]. Под ним подразумеваем состояние экономики, в котором ключевые для жизнедеятельности общества технологии и товары производятся в стране или поставляются из дружественных стран, то есть, нет зависимости от импорта из недружественных стран жизненно важных товаров и технологий. Можно сказать, что импортобезопасность – это часть техсуверенитета, которая включает только отношение к импорту. Достижение этого состояния и осуществляется с помощью импортозамещения. Процесс импортозамещения в стране идет, но может быть не так быстро, как хотелось бы для достижения импортобезопасности и технологического суверенитета [28]. Технологическое лидерство – задача будущего, хотя по отдельным технологиям (атомным, оружейным) Россия является мировым лидером или одним из мировых лидеров.

Категории «техсуверенитет», «импортобезопасность» рассматриваем вследствие того, что ОПК способен внести значительный вклад в их достижение.

Сложности организационного характера.

1. Резко нарастить объемы выпуска гражданской продукции организациям ОПК сложно и в некоторых случаях опасно. Начиная выпуск новой продукции, необходимо понимать, есть ли достаточный и долговременный спрос. Будет ли продукция конкурентоспособна, причем с прицелом на международные рынки? Важно учитывать, что иностранные производители рано или поздно вернутся на российский рынок, что повысит уровень конкуренции. То есть, для разворачивания долгосрочного производства гражданской продукции в структурах ОПК (другими словами – переориентации части ресурсов с выпуска военной продукции на гражданскую) нужно долгосрочное понимание, нужна стратегия, касаемая не только деятельности ОПК, но и экономики страны в целом.

2. Необходимость ускоренного перехода на выпуск продукции военного назначения (потребность в которой может появиться в короткий срок), не должна срывать существующих и перспективных обязательств оборонных предприятий по поставкам гражданской продукции. Это опять же вопрос прогнозирования и стратегического планирования, прежде всего, федерального уровня.

3. Чтобы обеспечивать эффективную деятельность и в области ГОЗ (подразумевающую практически директивное планирование), и в производстве гражданской продукции (значительно больше регулируемой рыночными механизмами) на предприятиях ОПК должны одновременно сосуществовать две системы управления – плановая и рыночная. В таком дуализме заключается одна из основных сложностей диверсификации в ОПК.

Сложности институционального характера.

Организации ОПК ведут деятельность в рамках значительного количества ограничений, связанных, прежде всего, с режимами секретности и безопасности. Выпуск продукции для рынка требует большей гибкости в сроках, в использовании кооперационных цепочек, в движении денег и других ресурсов, возможностях перемещения персонала, использования результатов интеллектуальной деятельности и пр., чем деятельность в рамках ГОЗ.

1. Серьезные ограничения по срокам сделок, по выбору контрагентов и пр. вносятся контрактной системой закупок [2; 3]. Образно обрисовал эту известную проблему генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев: «… если бы атомную бомбу делали по 44-му закону … мы бы, наверное, до сих пор ее создавали» [33]. То есть, если что-то необходимо делать быстро, часто – со строго определенными партнерами, имеющими уникальные компетенции, а сегодня это прямо относится к проектам и работам, направленным на укрепление технологического суверенитета, то контрактная система, призванная противостоять злоупотреблениям при закупках за счет государственных средств (несмотря на очевидные положительные новации [26]), становится сдерживающим фактором.

2. Предприятия ОПК, организуя создание самых передовых изделий ВиВТ, практически никогда не работали в режиме рыночной конкуренции между собой. Даже если заказ выдавался нескольким организациям, и в результате в производство брали «изделие» одного из них, остальные, за счет финансирования работ, развивали свои компетенции и, в плане перспектив, не проигрывали, были готовы к дальнейшим работам. Такую ситуацию сложно назвать конкуренцией, в которой судьба проигравшего обычно никого не волнует.

Соперничество всегда существовало между российским/советским ОПК и иностранными военно-промышленными комплексами. Это соперничество также не является «рыночной конкуренцией» (в классическом понимании), поскольку конкурируют на оружейных рынках не производители, а государства, а скорее даже системы, включающие государства и корпорации.

То есть, в сфере производства ВиВТ, которая для государств-производителей вооружений входит в стратегические приоритеты (а это наиболее технологически развитые страны), рыночная конкуренция не является основным экономическим механизмом. В этой сфере применяется стратегическое планирование, государственная поддержка, включая и прямое финансирование. Такая же ситуация складывается и на рынках наиболее значимой высокотехнологичной продукции, формирующей современный и перспективный облик мировой экономики [13].

Подобный принцип – соревновательности, а не конкуренции (борьба не за финансовые ресурсы, а за технологические результаты), государственной поддержки и пр. – должен быть применим и к деятельности организаций ОПК в рамах диверсификации в значимых для государства отраслях и сферах.

3. Диверсификация ОПК часто связана с управлением интеллектуальной собственностью и технологическим трансфером. Практика показывает, что сегодня в стране эти процессы развиты слабо: количество патентных заявок незначительно (в 40 раз меньше, чем в Китае, и почти в 20 – чем в США), их количество, начиная с 2015 года постоянно снижается [11]. Эффективно работающая система технологического трансфера, особенно связанная с распоряжением интеллектуальной собственностью, созданной за счет федерального финансирования, а также созданная в рамках ОПК, пока еще отсутствует [15; 21; 46].

Сложности социально-экономического характера.

Организации оборонно-промышленного комплекса расположены в разных городах и регионах страны, нередко являясь градообразующими. Их эффективное функционирование во многом определяется наличием высококвалифицированных кадров, для привлечения и удержания которых необходимы качественные условия жизни [43]. Сегодня есть понимание того, что с уменьшением ГОЗ эти территории столкнутся с рядом проблем – сокращение рабочих мест, снижение доходов сотрудников, снижение доходов бюджетов всех уровней и пр. Поэтому, уже сейчас необходимо готовить варианты развития предприятий в режиме диверсификации производства. Но для того, чтобы это не был хаотичный процесс (как, например, в 1990-х – начале 2000-х годов, когда в рамках конверсии многие предприятия ОПК производили похожую продукцию и конкурировали друг с другом, еще сильнее снижая доходы и возможности развития), должно быть согласованное научно-технологическое и пространственное планирование процесса на федеральном уровне, на уровне министерств, государственных корпораций, регионов, муниципалитетов.

Цели диверсификации. Исходя из представленных выше рассуждений, можно сформулировать основные цели диверсификации деятельности оборонных предприятий, а также набор необходимых действий по их реализации. Цели диверсификации ОПК должны соответствовать как общественными интересами, и они должны быть частью государственной системы стратегического управления, так и частным интересам, то есть быть частью системы корпоративного управления (уровень холдинга и предприятия). К основным целям диверсификации ОПК можно отнести следующие:

– обеспечение условий для выпуска передовой оборонной продукции не только в текущем, но и в долгосрочном периоде (учитывая сменяющиеся циклы увеличения и уменьшения объемов ее выпуска);

– обеспечение мобилизационной готовности организаций ОПК, то есть, сохранение основных компетенций, производственных мощностей, квалификации персонала для достаточно быстрого восстановления или увеличения объемов оборонного производства при необходимости;

– обеспечение устойчивости организаций ОПК в периоды значительного снижения государственного оборонного заказа;

– использование технологий и компетенций, наработанных в оборонном производстве, для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, обеспечивающей импортобезопасность и технологический суверенитет;

– поддержание высокого уровня социально-экономического развития и качества жизни на территориях расположения предприятий ОПК.

По большому счету, задача государственного управления – создать систему, которая способна обеспечить необходимую обороноспособность и мобилизационную готовность экономики (в плане деятельности ОПК), но при этом, расходы на поддержание обороноспособности в невоенный период не должны «давить» на социально-экономическое развитие страны, а ресурсы ОПК помогать в этом развитии. В этом контексте диверсификацию ОПК следует рассматривать как необходимое условие создания и производства передовой оборонной продукции в долгосрочной перспективе. Такая система должна стать частью формируемой экономической модели России.

Необходимые действия. Цели диверсификации деятельности организаций ОПК позволяют выделить ряд важных направлений, на которых должна фокусироваться практическая деятельность.

1. Создание системы управления процессами диверсификации деятельности предприятий ОПК. Эта система должна включать три уровня: государство, отрасль (госкорпорация), предприятие [10, с. 67-73], и ее деятельность должна быть синхронизирована с системой управления ГОЗ.

На федеральном уровне необходима выработка стратегии диверсификации, учитывающей возможные изменения в ГОЗ, задачи импортобезопасности и технологического суверенитета. Эта стратегия должна быть согласована со стратегиями научно-технологического, пространственного развития страны, и затем декомпозирована в стратегии развития отраслей, государственных корпораций, регионов, муниципалитетов.

Вопросы управления диверсификацией ОПК должны находиться в ведении тех же структур, которые регулируют деятельность в сфере ГОЗ – министерство промышленности и торговли, Военно-промышленная комиссия и пр. При формировании стратегий и планов развития обязательно взаимодействие с основными акторами оборонной промышленности – государственными корпорациями. При обосновании стратегических задач стоит также опираться на прогнозы научно-технологического развития и социально-экономического развития страны, что подразумевает взаимодействие с иными министерствами, Российской академией наук, научными и экспертно-аналитическими организациями и пр.

В приоритетных для государства сферах технологического развития необходимо формирование системы государственного гражданского заказа, в том числе, с включением в него предприятий ОПК. Этот вопрос обсуждался в научном сообществе [21; 35], его апробация прошла в рамках госкорпораций (в частности, в «Росатоме» [41]), и уже частично применяется на уровне государства [6].

На отраслевом уровне (то есть, на уровне государственных корпораций и холдингов) система управления диверсификацией должна включать организацию технологических цепочек, формирование производственных связей между предприятиями и постановку задач отдельным предприятиям. В этом плане видится перспективным использование института компаний-интеграторов, получившего апробацию в Госкорпорации «Росатом» [10, с. 94-96], и показавшего эффективность в плане ежегодного увеличения номенклатуры и объемов выпуска современной наукоемкой гражданской продукции [29]. Задача интеграторов – сформировать технологическую цепочку для производства определенного вида продукции. В эту цепочку включаются организации отрасли, обладающие необходимыми компетенциями и ресурсами, в том числе и организации ОПК. При отсутствии в отрасли необходимых компетенций они добираются «извне», путем договорных отношений или покупки соответствующего бизнеса (компании) [10, с. 93]. В такой системе оборонные организации избавляются от двойной системы управления («рыночную» часть, то есть, формирование потока внешних заказов, берет на себя интегратор), и в то же время, могут эффективно использоваться свои научно-технологические и производственные компетенции.

Корпорация позволяет централизовать некоторые виды деятельности и информационные базы, необходимые оборонным организациям для работы на рынках диверсифицированной продукции, но для качественного ведения которых самостоятельно у каждой из организаций обычно не хватает ресурсов или появляются значительные накладные расходы: содержание уникальных экспериментальных установок, патентная деятельность, коммерциализация и акселерация новых идей, экспертиза и пр.

На уровень предприятия выносятся, прежде всего, процессы разработки, освоения и производства продукции, то есть, система управления научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими, опытно-технологическими работами, производством, включая процессы передачи новых разработок в производство.

2. Формирование институциональных условий диверсификации, включая вопросы необходимой нормативно-правовой базы, государственной поддержки процессов диверсификации ОПК, развития сопровождающих диверсификационные процессы институтов, подготовки кадров.

Во-первых, введение в правовое поле базовых понятий, как минимум, «диверсификация деятельности организаций ОПК» (такие попытки были, но, пока что не привели к результату [2]); дополнение понятия «технологический суверенитет» (например, используя наработанный авторами опыт и предложения [10, с. 47]) и пр.

Во-вторых, создание специального административно-правового режима диверсификации ОПК, включая возможности ограничения конкуренции (в плане ограничения применения Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, государственного целеполагания и планирования и пр.) для концентрации ресурсов на приоритетных направлениях формирования технологического суверенитета.

В-третьих, формирование национальной системы трансфера технологий, в том числе из оборонного сектора в гражданский, а также перевода объектов интеллектуальной собственности, созданных за бюджетные средства, из федеральной собственности в собственность организаций.

В-четвертых, оптимизация системы государственной поддержки процессов диверсификации ОПК, включая унификацию и упрощение доступа к информации о мерах поддержки, и к самим мерам поддержки; формирование платформы, объединяющей организации ОПК, регулирующие структуры, механизмы поддержки и пр.

В-пятых, включение в общегосударственную систему планирования и научно-технического прогнозирования (которые пока тоже находятся в процессе становления) процессов диверсификации деятельности организаций ОПК.

3. Развитие территорий присутствия предприятий ОПК, улучшение качества жизни для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников. Здесь видятся важными два аспекта:

– создание высококвалифицированных рабочих мест на производствах, реализующих проекты и направления диверсификации; эти рабочие места могут быть как на самом оборонном предприятии, так и в связанных с ним (по видам деятельности) отдельных юридических лицах;

– включение вопросов, обусловленных диверсификацией деятельности организаций ОПК (в том числе, вопросов повышения качества жизни, развития образования и пр.) в стратегии социально-экономического развития разных уровней: федерального, регионального, муниципального; разработка необходимых механизмов и определение источников средств для их реализации.

В последнее время ряд крупных холдингов, в том числе и Госкорпорация «Росатом», понимая, что существующие возможности муниципалитетов не могут обеспечить необходимого уровня комфортности жизни в небольших городах, стали оказывать помощь органам местного самоуправления и регионам нахождения своих организаций [42]. В условиях современного распределения бюджетных доходов, такая практика, с точки зрения социально-экономического развития территорий, скорее положительная, однако в целом, вряд ли работодатель должен замещать функции публичной власти.

Концепция диверсификации ОПК. Вышеизложенные рассуждения показывают, что сфера диверсификации деятельности организаций ОПК представляет собой часть системы безопасности государства, затрагивая такие ее области, как военная безопасность (гарантированное функционирование ОПК), технологическая безопасность (развитие передовых технологий), социальная безопасность (наличие рабочих мест).

В то же время, отмечается отсутствие системности и недостаток институционального обеспечения всего комплекса отношений, связанных с диверсификацией ОПК. В этой связи, представляется логичным внесение в законодательство соответствующих дополнений. Часть из них, как видится, будет включена в разрабатываемый закон о технологической политике [17], предшественником которого является «Концепция технологического развития до 2030 года».

Авторы считают, что регулирование отношений, связанных с диверсификацией ОПК, также должно осуществляться отдельным федеральным законом, который задаст для этого необходимую правовую базу: понятийный аппарат, цели и задачи, принципы, субъекты и объекты, полномочия и ответственность, инструменты, специальные режимы и пр. Первым шагом логична была бы разработка Концепции диверсификации деятельности организаций ОПК, подготовка которой объединит и организует методологическую и нормотворческую работу.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило необходимость как дальнейшего научно-методического обоснования, так и практических шагов в области диверсификации деятельности предприятий ОПК, которая поддерживает оборонную, технологическую, социальную безопасность государства, помогает укреплению технологического суверенитета, является элементом социально-экономического развития российских регионов.

Эффективная диверсификация ОПК возможна только на основе системного подхода, включающего: формирование институциональных условий: нормативно-правовой базы, особого административно-правового режима, системы трансфера технологий и управления результатами интеллектуальной деятельности, системной государственной поддержки и пр.; трехуровневой системы управления (федеральный, отраслевой, предприятия); повышение качества жизни на территориях присутствия организаций ОПК.

Необходимым системным шагом видится разработка и принятие Концепции диверсификации деятельности предприятий ОПК, которая должна стать основой для дальнейшего развития нормативно-правовой базы и формировании специального административно-правового режима диверсификации предприятий ОПК.

[1] Этот термин, в отличие от «технологического суверенитета», не имеет правового закрепления. Он стал появляться в общественно-политическом лексиконе с 2015 года. В более официальном варианте стал использоваться примерно с 2020 года. См., например, [20].

[2] Например, см. [4].

References:

Zakon o kontraktnoy sisteme v sfere goszakupok: problemy pravoprimeneniya i puti sovershenstvovaniya [The Law on the contract system in the field of public procurement: problems of law enforcement and ways to improve]. (2021). Analytical Bulletin of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation. (18). (in Russian).

Balatskiy E.V., Ekimova N.A. (2020). Alternativnaya model upravleniya innovatsiyami i vysokotekhnologicheskim sektorom [Alternative model for managing innovation and high-tech sector of the Russian economy]. The Manager. (5). 2–16. (in Russian). doi: 10.29141/2218-5003-2020-11-5-1.

Baydarov D.Yu., Faykov D.Yu. (2023). Model transfera tekhnologii iz oboronno-promyshlennogo kompleksa v grazhdanskiy sektor ekonomiki [Technology transfer models between the defense and civil sector of economy]. Administration. (2). 56–67. (in Russian). doi: 10.26425/2309-3633-2023- 11-2-56-67.

Baydarov D.Yu., Faykov D.Yu. (2023). Razvitie mekhanizmov obespecheniya tekhnologicheskogo suvereniteta gosudarstvennymi korporatsiyami [Developing mechanisms to ensure technological sovereignty of state corporations]. Economic security. 6 (4). 1335-1358. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.4.119296.

Baydarov D.Yu., Faykov D.Yu. (2023). Diversifikatsiya v atomnoy otrasli Rossii. Metodologicheskie i prakticheskie aspekty [Diversification in the Russian nuclear industry. Methodological and practical aspects] (in Russian).

Boyko A.N. (2020). Gosudarstvennaya korporatsiya «Rosatom»: unikalnaya forma sistemnogo upravleniya i khozyaystvovaniya [Rosatom state corporation: a unique form of system management and management]. Management and Business Administration. (4). 25-36. (in Russian). doi: 10.33983/2075-1826-2020-4-25-36.

Charykova O.G., Simontsev I.N. (2022). Sovershenstvovanie mekhanizma strategicheskogo upravleniya diversifikatsiey predpriyatiy OPK v interesakh innovatsionnogo razvitiya [Improving the strategic management of enterprise diversification for innovative development]. Innovatsionnaya ekonomika i pravo. (1). 8 – 15. (in Russian). doi: 10.53015/2782-263X_2022_1_8.

Dovguchits S.I., Podolskiy A.G., Golubev S.S. (2021). Strategicheskoe upravlenie protsessom diversifikatsii oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii v usloviyakh tsifrovoy transformatsii [Strategic process control of the russian military-industrial complex diversification in the context of digital transformation]. Vooruzhenie i ekonomika. (4). 154-165. (in Russian).

Faykov D.Yu., Baydarov D.Yu. (2021). Diversifikatsiya v atomnoy otrasli: sovremennoe sostoyanie, osobennosti, perspektivy [Diversification in the nuclear industry: current state, features, prospects]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (2). 41-49. (in Russian).

Faykov D.Yu., Baydarov D.Yu. (2022). Diversifikatsiya oboronno-promyshlennogo kompleksa kak sposob razvitiya territorii prisutstviya [Diversification of the military - industrial complex as a way of development of the territory presence]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (2). 46-54. (in Russian). doi: 10.52135/2410-4124_2022_2_32.

Faykov D.Yu., Baydarov D.Yu. (2022). «Bolshoy Sarov»: o ne samyh ochevidnyh strategiyakh razvitiya monogorodov [“Big Sarov”: some of the not-so-obvious strategies for the development of single-industry towns]. Problems of Territory’s Development. (1). 10–26. (in Russian). doi: 10.15838/ptd.2022.1.117.2.

Gaponenko M.A. (2019). Voprosy pravovogo regulirovaniya transfera tekhnologiy iz voennoy v grazhdanskuyu sferu [Legal regulation of technology transfer from the military to the civil sphere]. Upravlenie naukoy i naukometriya. (3). 459-476. (in Russian). doi: 10.33873/2686-6706.2019.14-3.459-476.

Glazev S.Yu. (2021). Strategicheskoe planirovanie kak integrativnyy element v sisteme upravleniya razvitiem [Strategic planning as an integrative feature in development management system]. The Economic Revival of Russia. (3). 14-19. (in Russian). doi: 10.37930/1990-9780-2021-3-69-14-19.

Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost: tekhnologicheskiy suverenitet v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti v sovremennoy Rossii [Economic security: technological sovereignty in the economic security system in modern Russia]. Economic security. 6 (3). 905-924. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.3.118475.

Klochkov V.V. (2021). Diversifikatsiya rossiyskogo oboronno-promyshlennogo kompleksa: problemy tselepolaganiya i planirovaniya [Diversification of the Russian military-industrial complex: problems of goal setting and planning]. Aktualnye problemy ekonomiki i upravleniya na predpriyatiyakh mashinostroeniya, neftyanoy i gazovoy promyshlennosti v usloviyakh innovatsionno-orientirovannoy ekonomiki. 1 114-123. (in Russian).

Kuzminov Ya. I., Simachev Yu. V., Kuzyk M. G., Fedyunina A. A., Zhulin A. B., Glukhova M. N., Klepach A. N. (2023). Importozameshchenie v rossiyskoy ekonomike: vchera i zavtra. Analiticheskiy doklad NIU VShE [Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow. Analytical report of the Higher School of Economics] (in Russian).

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2023). Dvizhushchie sily antirossiyskoy koalitsii: problemy sovremennoy mezhdunarodnoy bezopasnosti [The driving forces behind the anti-Russian coalition: challenges to contemporary international security]. Economic security. 6 (2). 749-774. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.2.117829.

Lutchenko V.G., Khorev A.I., Adrakhovskaya L.L. (2021). Spetsifika raboty oboronnyh predpriyatiy s ekonomicheskoy tochki zreniya [The specifics of the work of defense enterprises from an economic point of view]. Vestnik VGUIT. (3). 264–268. (in Russian). doi: 10.20914/2310- 1202-2021-3-264-268.

Musatova M.M. (2021). Novye industrialnye modeli i sistemy upravleniya v kompaniyakh GK «Rostekh» [New industrial models and management systems in of state corporation “Rostec” companies]. The world of new economy. (4). 100-112. (in Russian). doi: 10.26794/2220-6469-2021-15-4-100-112.

Pronin A.Yu. (2020). Diversifikatsiya oboronno-promyshlennogo kompleksa – innovatsionnyy put razvitiya ekonomiki Rossii [Diversification is a priority direction for the development of the defense-industrial complex]. Economics and business: theory and practice. 11 10-14. (in Russian). doi: 10.24411/2411-0450-2020-10958.

Shafranskaya A.M. (2023). Natsionalnaya oborona kak bazovyy faktor obespecheniya tekhnologicheskogo suvereniteta rossiyskoy ekonomiki [National defense as a basic factor in ensuring the technological sovereignty of the Russian economy]. Economic security. 6 (4). 1359-1380. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.4.119509.

Shevyreva Zh.I. (2018). Osobennosti rasporyazheniya pravami na rezultaty intellektualnoy deyatelnosti, sozdannye po gosudarstvennomu kontraktu [Features of the disposal of rights to the results of intellectual activity created under a state contract]. Humanities, socio-economic and social sciences. (5). 232-233. (in Russian).

Sukharev O.S. (2016). Strategiya razvitiya i planirovanie v Rossii: printsipy i ekonomicheskaya politika [The development strategy and planning in russia: principles and economic policy]. Vestnik Permskogo universiteta. Ser. «Ekonomika». (3). 25–43. (in Russian). doi: 10.17072/1994–9960–2016–3–25–43.

Vlaskin G.A. (2019). Diversifikatsiya OPK kak prioritetnoe napravlenie postroeniya vysokotekhnologichnoy otechestvennoy promyshlennosti [Diversification of the defence industry as a priority direction in building high-tech domestic industry]. Vestnik IE RAN. (5). 97–113. (in Russian). doi: 10.24411/2073-6487-2019-10061.

Zharinov I.O. (2021). Diversifikatsiya kompaniy oboronno-promyshlennogo kompleksa v institutsionalnyh usloviyakh tsifrovizatsii rossiyskoy ekonomiki [Diversification of defense industry companies in the institutional context of Russian economy digitalization]. Bulletin of the Buryat State University. Economics and management. (3). 55-65. (in Russian).

Страница обновлена: 23.07.2025 в 09:33:43

Russia

Russia