Mosaic emotional-behavioral duplicator in adaptive management of business development in mobilization format

Shchepakin M.B.1![]()

1 Кубанский государственный технологический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 4

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53838225

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

Constructive adaptation of innovative transformations in socio-economic processes in Russia, when implemented in a mobilization format, requires taking into account the influence of the entire spectrum of factors that form a real image of national business and its defining elements in various dimensions (technological, production, value, marketing and communication, behavioral, motivational, etc.). Amidst instability of market interactions in the field of massive information and manipulative pressure of the West, the problem of business growth should be considered in the context of its positive marketing and behavioral adaptation to the identity-determined competitiveness.

The competitiveness of subjects is their ability to respond adequately to information impacts and various challenges.

It is necessary to consider the problems of ensuring civilized business competitiveness within the framework of the motivational and value basis formed by the state and improved by society, which determines the "image" and status of a human-centered personality in achieving the growth of social well-being. The architecture of constructive innovative transformations in critically important and various industry segments of the mobilization economy involves the application of "duplicators" of different content settings and their cliched embodiment in marketing and communications. The author proposed to introduce the concept of "emotional-behavioral duplicator" of a business entity into scientific circulation. This "duplicator" determines the formats of the realized capabilities of market relations subjects in marketing mimicry to market challenges and signals of various information content. The author also suggests the concept of "information blanket", reflecting the properties and mosaic characteristics of the information elements, formed within the boundaries of material and virtual reality. The developed model of business competitiveness management in the conditions of the mobilization economy links the factors determining its growth with the quality of human capital, values in society and business, as well as with the behavioral reactions of participants in interactions to external and internal challenges.

Keywords: mobilization economy, innovative transformations, consciousness manipulation, human-centered resource, marketing and behavioral adaptation, artificial intelligence, value patterns, emotional and behavioral duplicator, information "blanket", business competitiveness

JEL-classification: M11, M21, O31, O15

Введение

Изменение геополитической и геоэкономической обстановки в глобальном мировом пространстве, вызванные СВО [1, 2, 3], изменили взгляд России, как на процессы осуществляемых преобразований в национальной экономике и в ее ключевых сегментах, так и на состояние информационного поля, формируемого внутри страны силами внешнего и внутреннего происхождения и определяющего отношение бизнеса, общества, граждан как потребителей в системе рыночных отношений ко всему тому, что обрушивается неуправляемым потоком на общественное и личное сознание людей. Информационная «лавина», выстраиваемая беспорядочным образом в традиционном поле, а также в виртуальном пространстве (и в его социальных и в нейросетях), сносит все на своем пути в стремлении подчинить интересы, мотивы, желания, ожидания, действия получателей сигналов установкам «господствующего» меньшинства, выступающего и в качестве скрытой западной элиты, и в качестве размытой в своих социальных идеалах разношерстной части отечественных бенефициаров разноуровневой стратификационной принадлежности. Нестабильный рынок и составляющие его субъекты под влиянием мягкой силы (а порой сокрытой жесткой силы) реагируют на такое информационное давление и трансформируют свое поведение (маркетинговое, социальное, экономическое, нравственно-этическое и т.п.) в нужном его инициаторам направлении, не отдавая в полной мере себе отчета о правильности, или неправильности, справедливости, или симуляционной манипулятивности совершаемых ими действий. Мягкая сила определяет систему методов и средств, которые отражают стратегию формирования позитивного имиджа и образа субъектов и системы в целом посредством воплощения установок в области культуры, образования, информационной политики, пропаганды, технологий воздействия на получателей различных сигналов, доносимых до субъектов гражданского общества СМИ и информационно-коммуникационными инструментами виртуального пространства с использованием инновационных компонент нейросетей. И если «жесткая сила» является реальным толчком в сторону интересов его создателя [4], то «мягкая сила» выступает инструментом притягивания, приобщения к себе (к своим ценностям и нравственным нормам), вовлечения внешних субъектов (индивидов) в круг интересов инициаторов сообщений, сигналов разного характера и креативного представления. Мягкая сила работает тогда, когда она нацеливается на повышение узнаваемости и репутации, на укрепление имиджа посредством управления брендингом на основе ценностных «лекал» [5, 6], на усиление влияния инициатора воздействий социогуманистическими приемами и методами. Такое понимание ее сущности определяет формирование и наполнение маркетингово-поведенческого и рекламного инструментария субъектами бизнеса и власти.

Специфика нынешнего состояния рыночной ситуации в России в условиях действия мобилизационного фактора состоит в том, что подавляющее большинство изменений в рыночном пространстве связано с комплексом нерешенных проблем политико-конъюнктурной, социально-экономической, маркетингово-коммуникационной, поведенческой и морально-нравственной природы. Маркетингово-поведенческие «лекала» [7, с. 1956], формирующие стереотипы маркетингового поведения субъектов в разных состояниях рынка (в том числе и в кризисных, и в санкционных, и в ресурсоограниченных и т.п.) не применимы в мобилизационной экономике, так как не учитывают внутренних состояний бизнеса, трудового ресурса, противоречий в обществе, а также потребностей системы в концентрации усилий бизнеса на инновационное обновление всех сторон жизнедеятельности общества и на укрепление социального вектора преобразований.

Чтобы обеспечить конструктивную адаптацию трансформационных преобразований в социально-экономических процессах в России при осуществлении их в мобилизационном формате, необходимо учитывать весь спектр факторов, формирующих реальную картину состояния национального образа бизнеса и определяющих его элементов и звеньев в различных измерениях (технологических, производственных, ценностных, маркетингово-коммуникационных, поведенческих, мотивационных и др.). Тех факторов, которые способны влиять на качество изменений и результативность функционирования и развития бизнеса и системы в целом. Отправной точкой в обеспечении конкурентоустойчивости бизнеса и изменяющегося российского общества [8] является понимание запросов (по масштабу инновационных изменений, а также по их разнообразию, по качественному удовлетворению потребностей, по характеру востребованности и адекватности инструментария формирования тех или иных информационных сигналов) его граждан на весь спектр заявляемых потребностей, исходя из их экономических возможностей и морально-духовного состояния.

Анализируя общую картину состояния доходов, получаемых рядовыми гражданами, следует констатировать, что Россия является чрезвычайно богатой страной бедных людей [9], пытающихся выискивать возможности для удержания на приемлемом уровне состояние их материального существования и их способности достижения внутреннего самоудовлетворения. Для этого потребители (рядовые граждане из разных социальных групп) обращаются к таким поведенческим реакциям на рекламно-маркетинговые обращения бизнеса, которые, с одной стороны, копируют имидж-привлекательные шаблоны маркетингового поведения представителей понятных и интересных им референтных групп, а с другой – наполняют свои решения нужными им эмоциональными решениями [10], закрепляющими в них чувства удовлетворения, самоутверждения, принадлежности, осознанности, рационального выбора, а также возможности для развития эмоционального интеллекта (EQ) [11]. Последний характеризует способность личности осознавать и понимать свои эмоции, а также чувства других людей и использовать эти навыки во взаимодействии с окружающими субъектами [12]. В то же время EQ является источником реализации способности человека точно воспринимать, выражать, оценивать, понимать и регулировать эмоции столь необходимые для достижения успеха, а также формой социального интеллекта, который позволяет отслеживать свои и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать знания о них для того, чтобы управлять своим мышлением и действиями (по определению, которое дали Peter Salovey and John Mayer [13]). Речь идет о формировании самосознания, социальной осознанности тех или иных действий и об управлении отношениями (межличностными, субъект-субъектными и др.), способными изменять мотивацию, влиять на развитие чувств национальной гордости и принадлежности к завоеваниям России. Социальный интеллект расширил зону своей сублимации как защитного механизма, в рамках которого социально неприемлемые информационные и иные импульсы преобразуются в социально приемлемые действия или поведение субъектов, копируемых в тех или иных масштабах с навязываемых шаблонов.

Вместе с тем, гигантская социально-нравственная разобщенность и возросшая агрессивность отношений в социуме сделала возможным превращение информационного ресурса в виртуальном пространстве в действенный инструмент рекламно-маркетинговых манипуляций поведением субъектов, тем самым превратив его в некое («прозрачное» или непрозрачное) информационное «покрывало», существенным образом расширяющееся посредством развития возможностей инструментов виртуальной реальности.

Непреодоленные в достаточной мере кризисные процессы и явления, отображающие состояние текущего момента в рамках мобилизационной экономики, связаны, в том числе, и с низкой платежеспособностью населения и недостаточной инновационно-инвестиционной активностью малого и среднего бизнеса в точках критического поля преобразований, а также с ослаблением мотивационно-коммуникационного иммунитета бизнеса к внешнему агрессивному давлению Запада и к внутреннему противостоянию с представителями «пятой колонны» [14]. Потребители вырабатывают в себе чувство осторожности в выборе различных товаров и адресной нацеленности на приобретение вполне обоснованно нужных им продуктов отечественного товаропроизводителя взамен ушедших с рынка западных товаров. Вместе с тем, они сохраняют ориентацию на приоритетность эмоционального фактора при принятии решения о покупке товаров в ущерб рациональному (многолетнее внешнее «приручение» российского потребителя к форматам Запада не прошло даром), не забывая при этом о наличии нарастающих и имеющихся ограничений (по доходу, по ценам, по качеству продуктов, по предпочтениям разного характера, по имиджевым соображениям и т.п.).

В условиях внешней и внутренней нестабильности рыночных взаимодействий субъектов проблема экономического и технологического отставания [15] и устойчивости бизнеса [16] должна рассматриваться в контексте его позитивной мааркетингово-поведенческой адаптации и мимикрии к идентификационно детерминированной конкурентоустойчивости субъектов, как к их свойству отвечать на вызовы разного характера, так и реагировать на информационные воздействия из любых источников их возникновения в соответствии с их ценностными и социально ориентированными установками на развитие российского общества и личностей. Проблема обеспечения цивилизованной по российским меркам конкурентоустойчивости бизнеса состоит в том, что она возникает из-за того, что опирается на размытый мотивационно-ценностный базис [17]. Он до некоторых пор оставался в тени «партнерских» отношений, которые маскировались под благовидными «масками» и выдавались отечественному бизнесу, государству и российскому обществу как взаимовыгодные. Информационные «шумы» стали превалировать над здравым смыслом, надежностью, благочестивостью, справедливостью и нравственностью. В результате потребитель оказывался в положении, когда он непроизвольно переносил акцент в своих предпочтениях с реального на желаемое, поддаваясь рекламно-маркетинговому манипулированию бизнеса и иных заинтересованных лиц на эмоционально-психологическом уровне, а также поддаваясь влиянию сформировавшейся за последние 30 лет прозападной ментальности в отношении преимуществ всего зарубежного против отечественного. При этом, руководствуясь паттернами поведения, потребитель уповает на соответствие в реальности фактических характеристик заявляемым свойствам чего-либо предлагаемого (продвигаемого) со стороны рынка, бизнеса, чиновников разных ветвей власти (и в части товаров, и в части технологий, и иных благ, обещаемых всеми скрытыми и открытыми интересантами и бенефициарами). Мера такого соответствия, подкрепляемая инструментами рекламно-маркетингового и иного воздействия отправителей сигналов, становится измерителем той или иной конкурентоспособности бизнеса и его устойчивости в изменяющейся рыночной среде.

Цель исследования: разработка модели управления конкурентоустойчивостью бизнеса посредством настройки эмоционально-поведенческих дубликаторов субъектов бизнеса на воплощение российских ценностей и нравственных идеалов в условиях усиления действия мобилизационного фактора.

Эмоционально-поведенческий дубликатор субъекта бизнеса в обеспечении его конкурентной устойчивости

Цифровизация экономики внесла коррективы в систему построения коммуникаций между субъектами разнонаправленных отношений (межличностных, межсубъектных), расширив сферу гибридного маркетингового реагирования на внешние вызовы, возникающие в условиях спонтанно возникающих кризисных и подобных им явлений [18]. Поляризация отношений является результатом того, что жизнь рядового человека переместилась из реального жизненного пространства в виртуальное, в котором копировать эмоции, действия, контакты (пряча мысли, ощущения, чувства) стало нормой и в определенной мере тяжким бременем для многих участников взаимодействий. Движение по принципу «так принято» уродует личность и обесчеловечивает самого человека, превращая его в иллюзию или в «мираж» с неопределенной формой его осязаемости. Тупое и бездумное следование каким-либо образчикам «с чужого плеча», чаще всего навязываемым изнутри или извне проводниками чужой идеологии, разрушают ментальное восприятие объективного мира с его ценностями и идеалами, подталкивая человека к принятию ненормальностей как нормы. В результате этого, человек находящийся в зоне негативного отображения виртуального искаженного «зеркала», мчится повторять ненужные шаги, приобретать ненужные вещи, копировать недопустимые в прогрессивной цивилизации образы, манеры, слова, мысли и действия. А заимствование чужого позитивного опыта, а также внешне и внутренне привлекательного контекста различных смысловых конструктов, облаченных в соответствующие воздействия (рекламные, маркетинговые, управленческие, психологические и т.п.), становится «ловушкой» для многих субъектов отношений. Вместе с тем, целесообразным следует считать обращение субъектов к проверенным жизнью и здравой логикой эмоционально-поведенческим лекалам и дубликаторам, а также к таким формам самовыражения, которые носят рациональный, гуманистический, социально-ориентированный характер, не разрушающим личность человека и его морально-нравственный стержень.

Виртуальность как форма существования человека в новой экономической реальности уничтожает личность и обесцвечивает морально-нравственные ценности человека до неразличимого состояния, поскольку позволяет фальсифицировать практически любую информацию и любой внешний образ, придавая им свойства иллюзорности и миражности даже при пристальной всматриваемости. Турбулентность ценностных установок субъектов размывает картину суждений об их желаниях следовать в своих действиях эмоциональным, мотивационным, поведенческим, нравственным шаблонам и копировать эмоциональные клише при формировании тех или иных образов в сознании индивидов. Одни субъекты являются ведомыми и повсеместно руководствуются навязываемыми им извне образами, стандартами, ценностями и красочными «картинками» беспечной и безбедной чужой жизни, а другие – с высокой степенью недоверия относятся ко всему тому, что навязывается явно, сокрыто или ненавязчиво настойчиво теми, кто усматривает в этом возможность получения своей выгоды.

Изменения псевдореальности в результате вбрасывания информационных «болванок» разного креативного оформления порождают диссонансы и конфликты разного характера, повышая неустойчивость в сознании получателей сигналов, а в определенных условиях – тревожность, агрессивность, инфантильность и бездумье, или воодушевление и всплеск непредсказуемых эмоций в отношении направленности генерируемых реакций. Информационное «оболванивание» (в результате благодушного отношения власти к западному влиянию на умы граждан) приобрело свойства инструмента манипулирования (чаще всего точечно-агрессивного) всем набором свойств человеческой природы для получения желаемых благ заинтересованными лицами всеми доступными им инструментами воздействия на человеческое и массовое сознание, основными из которых являются различные приемы управления эмоциями и поведением субъектов [19]. Информационно-поведенческие «качели» манипулирования личностями как мишенями в условиях цифровизации экономики все больше свидетельствуют о постоянно нарастающей амплитуде информационных вбросов, инициируемых проксиэлитой [20]. Включаются мотивационный и маркетинговый мультипликаторы, определяющие уровень информационно-поведенческой эмпатии получателей сообщений, обретающей свойства важнейшего фактора коммуникационно-поведенческой перефокусировки субъектов на достижение получаемых выгод и на свою личностно-созерцательную самореализацию. Владея эмоциями, можно управлять маркетинговым поведением субъектов или в направлении преобразований инновационного характера, или в направлении сдерживания экономического роста, или в направлении обесценения человеческого капитала [21]. Последнее набирало силу в течение 90-х и последующих годов при продвижении всех реформ и навязываемых Западом программ развития, стереотипов жизни и поведения, пагубных для нашей страны форматов и систем образования, а также «штампов» отношения к устоявшимся российским ценностям. Понимание того, что образование является инструментом гуманизации и развития общества, сохраняет свойства «камня преткновения» в инновационном обновлении российского общества и в перезагрузке общественного сознания. Переход образования на западные образцы (усиленно навязываемый Дж. Соросом – врагом России) привел к тому, что оно фактически было уничтожено, поскольку было нацелено не на создание и развитие творчества у обучающихся, а на обретение навыков (а не знаний), в том числе на внешне задаваемых цифровых шаблонах. А это – путь к стагнации и к потере суверенитета. В результате были созданы условия, обесценивающие труд человека и его стремление к саморазвитию, что серьезным образом сказывается на темпах инновационного развития страны и на ее технологической независимости. Информационное давление Запада достигло высочайших точек своего негативного влияния, отразившегося на конкурентной устойчивости отечественного бизнеса и выразившейся в потере конкурентного статуса национальной экономикой в определенных системообразующих отраслях и в высокотехнологичных сферах производства.

Управлять конкурентоустойчивостью бизнеса в интересах государства, общества и рядового человека становится все труднее из-за потери информационной «прозрачности» в результате слабо контролируемых маркетинговых, информационно-психологических и иных воздействий, нарастания лавины информационных «шумов» разного происхождения, а также в результате массированного насаждения прозападных эмоциональных и поведенческих шаблонов, не отражающих специфики российской ментальности и национального идентификационного «портрета» российского человека. В маркетингово-коммуникационном пространстве под воздействием сигналов разной направленности, исходящих от внешних и внутренних бенефициаров и проксисубъектов западного мира, формируются дубликаторы на стыке различных областей воздействия на личность – политической, социальной, экономической, духовной, психологической, мотивационной, поведенческой, коммуникационной. И они включаются заинтересованными лицами для корректировки поведенческих действий получателей сигналов.

Нами предлагается следующее понимание дубликатора в маркетингово-коммуникационном пространстве, выступающим инструментом управления маркетинговой адаптацией бизнеса к воздействиям разного характера и вызовам разного происхождения. «Дубликатор» в маркетингово-коммуникационном пространстве бизнеса – инструмент управления маркетинговой адаптацией субъекта хозяйствования в изменяющейся рыночной среде, отражающий как в зеркале отклики на внешние и внутренние вызовы (в том числе на те или иные противоречия, разногласия, конфликтные ситуации, а также на иные проявления в социально-экономической жизни общества), способный быть представлен, с одной стороны, в виде электронного или иного устройства, позволяющего считывать внешнюю и внутреннюю информацию, формализованную на различных носителях, и использовать ее в интересах достижения конкретных целей субъекта, а с другой – в виде автономного тиражирующего организационно-управленческого или маркетингово-ресурсного инструмента (воплощаемого в эмоциональном, поведенческом, психологическом, мотивационно-коммуникационном, ресурсопокрывающем отображении), включаемого бизнесом и властью для повторения тех или иных видов, форм, способов, приемов, технологий, подходов к управлению развитием бизнеса в интересах удержания, стабилизации и укрепления его конкурентного положения на рынке.

Важным является включение дубликаторов разного воплощения и предназначения в систему искусственного интеллекта (ИИ), поскольку принятие решений по тем или иным вопросам развития субъектов предпринимательства, а также по стабилизации их конкурентного статуса в изменяющейся повестке действий бизнеса и власти на разных иерархических уровнях для укрепления позиций мобилизационной экономики в различных отраслевых сферах производственной деятельности обретает свойства триггера устойчивого экономического роста социально-экономической системы в целом. Использование ИИ узкими группами лиц, чаще всего сокрытых от публичного взора, можно охарактеризовать в отдельных направлениях его продвижения как «не комильфо» и скопированный западный моветон. Но четко формулируемого рецепта противодействия этому пока нет.

Архитектура конструктивных преобразований в отраслевых сегментах мобилизационной экономики предполагает широкое использование «дубликаторов» разной содержательной настройки и их форматного воплощения в выстраиваемых маркетингово-коммуникационных полях бизнеса. Речь идет и об эмоционально-поведенческих дубликаторах (в том числе и о нравственно-этических, и о социогуманистических), которые создают атмосферу вовлеченности субъектов хозяйствования и индивидов в процессы социоэкономического встраивания их в поле обозначаемых изменений, содержание которых определяется регулирующими и управляющими установками сверху, а также внутренними импульсами неразрешенных противоречий, разногласий и конфликтов в бизнесе и обществе.

Нами предлагается ввести в научный оборот следующее понятие: эмоционально-поведенческий дубликатор субъекта бизнеса (ЭПД) – инструмент управления маркетинговой адаптацией бизнеса в условиях лавинообразного информационного давления внешнего окружения и турбулентного внутрисубъектного «функционально-ролевого брожения», настраиваемый на тиражирование «маркетингово-поведенческих лекал», отображающих те или иные рыночные состояния (в том числе кризисные, нестабильные, мобилизационные и т.п.) и включаемых бизнесом для копирования и переноса эмоционально-поведенческих шаблонов (моделей) в его маркетинговой деятельности на построение рациональных цепочек создания стоимостей по фактору «коммуникационная достаточность» и трансформацию логистических схем в партнерских взаимодействиях бизнеса с теми или иными акторами рынка в рациональных форматах (по форме, по технологии, по подходу к управлению маркетингом, по способам воздействия на целевые аудитории, по алгоритму принятия решений в системе искусственного интеллекта и др.) в интересах укрепления конкурентной устойчивости субъекта. Он характеризует мозаичность отображения его воплощения при всем множестве интересов и ресурсных возможностей бизнеса в построении поведенческих моделей различными их «создателями» для эмоционально-поведенческого реагировании на многоцветные рекламно-маркетин-говые и иные воздействия рынка, бизнеса и власти.

Подтверждением слабого включения российских эмоционально-поведенческих дубликаторов в практическую деятельность бизнес-элиты является, во-первых, низкая мотивированность крупного бизнеса на вложение финансовых ресурсов в венчурные инвестиции [22], во-вторых – сдержанная инерционность собственников капиталов на реализацию масштабных проектов развития производственной сферы национальной экономики, а в-третьих – высокая активность псевдоэлиты на вывод денежных средств в офшоры и в страны Третьего мира. В частности, за 2022 г. общая сумма оттока капитала из России, по оценкам экспертов, превысила 250 млрд долл. [23,24]. А это тормозит переход России на траекторию повышения предпринимательской активности бизнеса (в том числе малого им среднего) и расширения масштабности реализации разрабатываемых решений с высокой инновационностью и с четко обозначаемым социогуманистическим ориентиром.

Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor – GEM), являясь источником получения разнохарактерных данных о состоянии бизнес-среды, а также главным инструментом оценки уровня предпринимательской активности субъектов бизнеса [25], дает возможность получать информацию о возможных областях влияния предпринимательства и инвестирования, что формирует объективный «образ» его активности, а не иллюзорный «фасад» желаемых намерений. Исследования в таком формате позволяют получать данные об отдельных предпринимательских фирмах и их поведении, фактически «рисуя» предпринимательский ландшафт на уровне той или иной социально-экономической системы (включая локальный территориальный уровень). Концептуальная модель GEM обладает способностью отображать отношения по внешнему и внутреннему контуру между предпринимательством и локальной, региональной и национальной бизнес-средами, описывая взаимосвязь комплексных характеристик элементов внутри предпринимательства, отображая проактивное и инновационное маркетинговое и иное поведение индивидов, готовых брать на себя риски разного характера. Изменение индивидуальных ценностей человекоцентричного ресурса определяет внутреннее состояние бизнес-среды в экономическом, социальном, культурно-нравственном и политическом контекстах, оказывая существенное влияние на предпринимательскую активность и на его направленность в системе обозначенных Президентом приоритетных задач в развития страны [26]. Уровень самооценки индивидов определяется инструментами общественного мнения и теми социальными связями, которые формируются в процессе информационного воздействия на них сигналов из различных источников их получения (официальных, субъектосоздаваемых, личностных, слухов, сплетен и т.п.).

Следует признать, что разрушены правила построения инновационных систем внутреннего развития субъектов предпринимательства, в которых формируются внутренние стимулы роста и саморазвития бизнеса и человеческого ресурса, определяющего содержание возможных новаций и мотиваций на инвестирование средств в накопление человеческого капитала и в новейшие разработки (в том числе и на цифровых платформах с использованием искусственного интеллекта) во всех критически значимых сферах деятельности национальной экономики. Потоки разнонаправленной и слабо контролируемой информации создают не только «шумы», но и объективные (реальные), и субъективные (личностные), и заведомо искаженные картины происходящего, формируя информационное «покрывало» – лоскутное, мозаичное, пестрое, многокрасочное в своем отображении, и даже вредоносное (тлетворное, пагубное, разрушительное, вирулентное).

Нами предлагается расширить терминологию в сфере информационного обеспечения преобразовательной деятельности (в экономическом, и в технологическом, и в поведенческом, и в эмоционально-психологическом звеньях жизнедеятельности общества), когда меняются оценки ценностных параметров и в человеческих восприятиях происходящего и в реакциях субъектов бизнеса. Нами предлагается следующее определение: информационное «покрывало» представляет собой совокупный набор составляющих и инструментов информационной системы, способных обеспечить разноцелевых и разнохарактерных субъектов теми или иными видами сведений (цифровыми и другими данными, сведениями в виде различных сигналов, сообщений, известий в самых разных форматах их отображения, передачи, хранения и использования), отличающихся, с одной стороны, достоверностью, объективностью, полнотой, актуальностью, понятностью, доступностью, релевантностью, эргономичностью и т.п., а с другой – ложной информативностью (семантической, прагматической, синтаксической) и предвзятостью в интересах определенных групп бенефициаров. Оно как бы накрывает своим информационным полем всю совокупность взаимодействующих между собой субъектов, по-разному откликающихся на его влияние в общественном и личном сознании, в массовом и индивидуальном восприятии его «обрушения» на общество, государство, субъекты хозяйствования и отдельных граждан как физических лиц. Такое информационное «покрывало» может быть с элементами «натурального» или искусственного содержания и воплощения, что определяется свойствами и характеристиками составляющих (образующих) его информационных элементов. Информационное «покрывало» в условиях расширения сферы диджитализации рыночного пространства (в том числе и с использованием искусственного интеллекта [16]) и экономики в целом может быть виртуальным, когда информационный поток формируется инструментами виртуального поля (с использованием интернета, социальных сетей, аккаунтов блогеров, рекламно-маркетинговых воздействий разного контентного наполнения, с вовлечением объектов искусственного интеллекта при построении нейросетей и т.п.).

Изменить наполнение эмоционально-поведенческого дубликатора под интересы страны и рядового человека в ключевых его составляющих можно, если начать менять себя (человека) изнутри в ценностных ориентирах, внутренних убеждениях, суждениях, в принимаемых мотивах, совершенствуя при этом механизм самовыражения, саморазвития и самоутверждения. Нами проведено пилотное исследование отношения субъектов бизнеса и индивидов как носителей внешнего ореола информационного «покрывала», которое мягко или заведомо навязчиво «обрушивается» на их «головы» разнообразными сообщениями, сигналами, адресными импульсами (в цифровых параметрах), программируемыми в интересах конкретных бенефициаров, к эмоциональным и стереотипным поведенческим шаблонам (турбулентно проявляющих свою содержательно-креативную сущность в копировании навязываемых субъектам извне форматов реагирования на сигналы и в клишированном маркетинговом поведении):

а) субъекты хозяйствования:

– склонны к дублированию предлагаемых

шаблонов (форм, правил, моделей, образцов и т.п.) – 32%

– нейтральны к рекламно-маркетинговому давлению

и копированию шаблонов реагирования – 45%

– не приемлют копирования навязываемых шаблонов

поведения и эмоционального восприятия рекламно-

маркетинговых обращений – 23%

б) индивиды:

– склонны к дублированию предлагаемых

шаблонов (форм, правил, моделей, образцов и т.п.) – 42%

– нейтральны к рекламно-маркетинговому давлению

и копированию шаблонов реагирования – 28%

– не приемлют копирования навязываемых шаблонов

поведения и эмоционального восприятия рекламно-

маркетинговых обращений – 30%

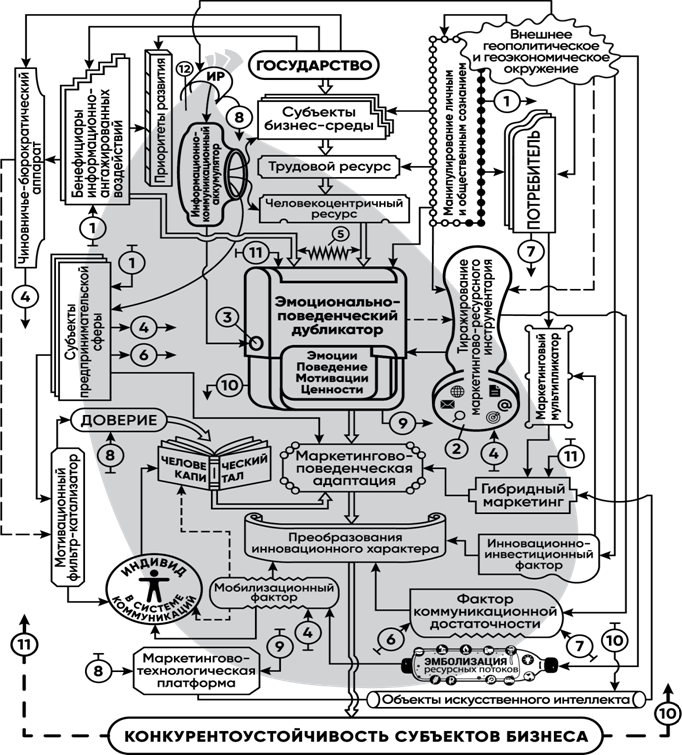

Обозначения: 1 – воздействия разного характера на участников информационного пространства; 2 – штамп одноконтентного содержания (тиражирование маркетингово-ресурсного инструментария); 3 – коммутатор клишированных форм; 4 – регулирующие и управляющие воздействия; 5 – антиконфликтный адаптер; 6,7 – модуляционные воздействия, определяющие построение рациональных коммуникаций; 8,9 – дифференцированные информационные сигналы; 10 – сигналы, формирующие искусственный интеллект; 11 – сигналы обратной связи; 12 – информационное «покрывало»; ИР – информационный ресурс

Рисунок 1 ‒ Эмоционально-поведенческий дубликатор в обеспечении конкуренто-устойчивости субъектов бизнеса в условиях действия мобилизационного фактора

Источник: разработано автором

Безвременье в условиях неопределенности стратегического выбора моделей развития различных сегментов отечественной экономики и ее потребительских секторов в установлении рациональных шаблонов реагирования на информационное и рекламно-маркетинговое давление разного происхождения и различной направленности диктует свои правила игры на нестабильном рынке, когда принятое и действовавшее ранее уходит, а вновь нарождаемое еще не укрепилось ни в «сознании» рядового человека, ни в рефлексивном поведении субъектов бизнеса, ни в эмоциональном отображении реакций, ментально-адекватных вызовам нашей эпохи на переломном этапе смены коммуникационно-маркетинговых и поведенческих концепций.

Информационно-коммуникационная турбулентность в рыночном пространстве, вызывающая «блуждающие» колебания в поведенческих реакциях субъектов и индивидов, деформирует шаблоны их эмоциональных, мотивационных и поведенческих реакций и подгоняет их действия под интересы определенных групп бенефициаров и представителей псевдоэлиты. Тем самым направляются интересы потребителей и получателей сигналов в русло жестко обозначаемых интересов тех, кто контролирует эти процессы для многократного увеличения получаемых ими выгод.

На рисунке 1 представлена модель, в рамках которой эмоционально-поведенческий дубликатор выступает инструментом обеспечения конкурентоустойчивости субъектов бизнеса в условиях действия мобилизационного фактора. Эмоционально-поведенческий дубликатор не должен быть элементом пропагандистского инструментария, а также не должен быть «токсичным». Хотя это сложно обеспечить, если его содержательная «конструкция» строится на прозападных лекалах (шаблонах) ценностного набора и навязываемых ими поведенческих трафаретах, нивелирующих всё, что имеет прямое отношение к российской ментальности. Мейнстримом в информационном воздействии различных субъектов разноуровневого статуса остается навязывание западных клишированных реакций в воплощении поведения получателей сигналов независимо от их интересов, желаний, возможностей удовлетворить насаждаемые и навязываемые предложения.

Эмоционально-поведенческий дубликатор в его прозападном виде является ловушкой в системе построения рациональных коммуникационных полей субъектов, инициируемых держателями ресурсов (капиталов) и бенефициарами прагматических инновационных изменений, которая ведет к снижению эффективности рыночных обменов. Такие ЭПД в условиях возврата России в своей ментальности на собственные национальные «рельсы» и в результате отказа от западного диктата в потребительском поведении создают эффект «Конкорда», представляющего собой феномен, реализующий ловушку невозвратных затрат. Этот феномен влияет и на индивидуальное поведение, и на маркетинговое поведение субъектов бизнеса, и на поведение властных и сопряженных с ними структур. Ричард Талер еще в 1970 году дал описание формируемых в обществе ловушек невозвратных затрат [32], выступающих формой когнитивного искажения, обозначаемой понятием «эскалация вовлеченности». ЭПД российской ориентации не должны выступать ретрансляторами чужих интересов и чуждых нам ценностей, а должны способствовать ослаблению проявления всех форм неприемлемой для России «вовлеченности» людей в маркетинге, в бизнесе и в системе социальных отношений.

Аксиологический (от др.-греч. ἀξία «ценность» + λόγος «слово, учение») аспект в формируемых ЭПД отражает одну их составляющих маркетингово-поведенческой идентичности субъекта – концепта, который, с одной стороны, ориентирован на государственные интересы, а с другой ‒ является изменчивым социальным конструктом (включающим религию, образование, правительство, бизнес-структуры и др. социальные институты), находящимся в онтологическом (новолат. ontologia от др.-греч. ὤν род. п. ὄντος ‒ сущее, то, что существует и λόγος ‒ учение, наука) равенстве с «реальной» реальностью (онтология используется при моделировании бизнес-процессов и искусственного интеллекта [27]). Консерватизм «российского образца» [28], являясь «щитом» и «ключом» в установлении меры противоречивости между идентичностью и составляющими её ценностями различных акторов и рядовых граждан, не имеющих единого понимания происходящего между элитой, обладающей значительными ресурсами и жаждой мегалотимии, и населением, становится «мягкой силой». Такой консерватизм нацелен на сохранение «базовых ценностей», сформированных еще в советское время. Для россиянина всегда была характерна высокая внушаемость (суггестия) [29] и «соглашательность» с различными стереотипами, навязываемыми Западом, являющимся до определенного времени «эталоном» цивилизованного образа жизни. Они являются стержневым элементом в ЭПД, многократно генерирующим в интересах ключевых бенефициаров «нужные» мысли, навязываемые ощущения, «желаемые» восприятия и «необходимое» поведение субъектов. Эмоционально-имиджевый конструкт неразрывно связан с эмоционально-поведенческим дубликатором, поскольку и тот и другой опираются на доверие [30,31], которое должно формироваться в ходе настройки информационных потоков на нужную инициаторам воздействий волну на всех этапах их усвоения и преобразования в реальные действия. Доверие должно способствовать росту инновационно-инвестиционной активности отечественного предпринимателя, а не зарубежного – со своими сокрытыми интересами на удержание технологического отставания и ослабления России.

Следует признать, что информационные вбросы в условиях СВО и расширения действия мобилизационного фактора не могут перебить позитивной повестки на укрепление личностного самосознания в отношении сохранения российских ценностей и нравственных идеалов. Токсичность информационного «шума» ослабевает под воздействием эмоционально-поведенческих дубликаторов, но уже российского происхождения, выстраиваемых государством и обществом в интересах рядового человека. Настройка эмоционально-поведенческих дубликаторов на инновационные изменения конструктивного характера государством и обществом для обеспечения эффективной маркетингово-поведенческой адаптации субъектов предпринимательства способна создать необходимые условия для повышения конкурентоустойчивости бизнеса и укрепления вектора на рост социального благополучия рядовых граждан.

Заключение

1. Происходящие изменения, связанные с усилением влияния мобилизационного фактора на трансформационные процессы во всех составляющих жизнедеятельности российского общества, государства и бизнеса, сопровождаются сменой ценностных ориентиров, расширением масштаба вовлечения информационного ресурса во всех традиционных и манипулятивных формах его воздействия на получателей сигналов, включением информационного и рекламно-маркетингового инструментария виртуальной реальности в систему выстраиваемых коммуникаций между субъектами разных иерархических и инфраструктурных уровней, а также переоценкой значимости личности рядового человека как таковой в реализации позитивных преобразований и в достижении задаваемых рубежей социального блага. Требуют своего научного переосмысления существующие концепции и парадигмы обеспечения устойчивости развития бизнеса в контексте усиления влияния человекоцентричного ресурса на рациональность осуществляемых инновационных изменений в конкретном временном диапазоне и в конкретном пространственном их воплощении.

2. Сформировано представление об эмоционально-поведенческий дубликаторе субъекта бизнеса (ЭПД) как об инструменте управления маркетингово-поведенческой адаптацией бизнеса в условиях турбулентно возрастающих информационных потоков в виртуальной среде, который проявляет свой мозаичный характер по фактору «коммуникационная достаточность» при построении цепочек создания стоимостей и коммуникационных полей субъектами рыночных отношений в интересах повышения им своей конкурентоустойчивости в условиях действия мобилизационного фактора.

3. Предложена модель управления конкурентоустойчивостью субъектов бизнеса в условиях мобилизационной экономики, в рамках которой настройка эмоционально-поведенческих дубликаторов на инновационные изменения и трансформационные преобразования в ключевых звеньях жизнедеятельности общества должна осуществляться в форматах российской ментальности и на ее ценностных маркетингово-поведенческих «лекалах» в интересах рядового человека и повышения социального благополучия в российском обществе.

References:

Kornyakov V.I., Vakhrusheva N.A. (2020). Tekhnologicheskoe otstavanie ili natselennoe tekhnologicheskoe udushenie? [Technological lag or targeted technological strangulation?]. Theoretical economy. (10(70)). 63-72. (in Russian).

Nay Dzhozef S. (2006). Gibkaya vlast: kak dobitsya uspekha v mirovoy politike [Flexible Power: How to Succeed in World Politics] Novosibirsk; Moskva: Fond Sotsio-prognosticheskikh issledovaniy «Trendy». (in Russian).

Ovsyannikov S.V. (2017). Metodologiya i metodicheskiy instrumentariy upravleniya ustoychivym razvitiem promyshlennyh predpriyatiy [Methodology and methodological tools for managing the sustainable development of industrial enterprises] M.. (in Russian).

Peter Salovey, John D. Mayer Emotional IntelligenceCiteseerx.ist.psu.edu. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.4383&rep=rep1&type=pdf

Sadovnikov N.A. (2022). Konservativnaya povestka kak leytmotiv rossiyskoy publichnoy diplomatii [The conservative agenda as the leitmotif of russian public diplomacy]. Zakon i vlast. (5). 9-26. (in Russian).

Schepakin M.B. (2021). Antikrizisnyy adapter kak instrument upravleniya konkurentnym polozheniem biznesa na nestabilnom rynke [Anti-crisis adapter as a tool for managing the competitive position of business in an unstable market]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (8). 1945-1966. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.8.112801.

Schepakin M.B. (2021). Gibridnyy marketing kak instrument razvivayushchegosya digital-prostranstva [Hybrid marketing as a tool of the developing digital space]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (11). 2513-2536. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.11.113796.

Schepakin M.B. (2022). Geoekonomicheskaya «embolizatsiya» resursnyh potokov kak faktor ekonomicheskogo rosta rossiyskogo biznesa [Geo-economic “embolization” of resource flows as a factor of economic growth of Russian business]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (5). 1529-1554. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.5.114788.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B. (2023). Upravlenie konkurentoustoychivostyu biznesa posredstvom innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Managing business competitiveness through innovative transformation in a mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (3). 601-628. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.3.117301.

Schepakin M.B., Ilenkova K.M. (2022). Model upravleniya razvitiem roznichnoy torgovoy seti na osnove innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Model of the retailer management based on the innovative transformation in the mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (9). 2443-2462. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.9.116146.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Bzhennikova D.G. (2023). Chelovekotsentrichnyy resurs ‒ drayver innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Human-centered resource as the driver of innovative changes in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117496.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Gubin V.A. (2022). Brend-kommunikatsii v usloviyakh modernizatsii ekonomiki [Brand-communications in the context of economic modernization] Krasnodar: Izd. FGBOU VO «KubGTU». (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ksenzova G.V. (2023). Iskusstvennyy intellekt v zerkale innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Artificial intelligence in the mirror of innovative change in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (2). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.2.117539.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Pyzhenko I.A. (2017). Povyshenie doveriya k khozyaystvuyushchemu subektu kak instrument upravleniya ekonomicheskim rostom biznesa [Increased confidence in the economic entity as a tool of economic growth business]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2-2(79)). 599-612. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Zhamankulova D.S. (2022). Lichnost kak mishen v manipulyatsionnyh deystviyakh biznesa v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Personality as a target of business manipulation amidst digitalization]. Leadership and Management. 9 (2). 323-342. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114581.

Schepakin M.B., Ksenzova G.V. (2022). «Kolchuga» konkurentosposobnosti subekta biznesa kak instrument upravleniya izmeneniyami v mobilizatsionnoy ekonomike [The chain mail of the business entity competitiveness as a tool for managing changes in the mobilization economy]. Leadership and Management. 9 (4). 933-954. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.4.116972.

Schepakin M.B., Ksenzova G.V. (2023). Motivatsionno-kommunikatsionnyy immunitet biznesa v formirovanii konkurentoustoychivoy ekonomiki [Motivational and communication business immunity in a competitive economy]. Leadership and Management. 10 (1). 9-34. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.1.117057.

Schepakin M.B., Mikhaylova V.M. (2022). Issledovanie vliyaniya instrumentov vozdeystviya subekta sfery uslug na formirovanie doveriya k nemu so storony razlichnyh uchastnikov rynka [Study of the influence exerted by various tools of the business entity in the service sector on the various market participants' trust]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (8). 2319-2342. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.8.114977.

Verkhovskaya O.R., Bogatyreva K.A., Dorokhina M.V., Laskovaya A.K., Shmeleva E.V. (2022). Globalnyy monitoring predprinimatelstva. Rossiya 2021/2022: natsionalnyy proekt [Global Entrepreneurship Monitor. Russia 2021/2022: National Project] SPb.: Vysshaya shkola menedzhmenta. (in Russian).

Zhilina I.Yu. (2018). Richard Taler i istoriya povedencheskoy ekonomiki (obzor) [Richard Thaler and the Rise of Behavioral Economics (review)]. Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 2: Ekonomika. Referativnyy zhurnal. (2). 7-18. (in Russian).

Страница обновлена: 25.04.2025 в 19:46:16

Russia

Russia