Price management in a mobilization economy in the context of socio-economic and food security: historical experience

Lev M.Yu.1![]()

1 Институт экономики Российской Академии Наук, Russia

Download PDF | Downloads: 12 | Citations: 1

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53947751

Cited: 1 by 17.08.2023

Abstract:

The article examines the historical experience of the initial period of mobilization application of various types of retail prices: state list prices, free prices of the collective farm market, commercial (increased) prices of state trade and consumer prices. Based on the formation of prices during the war period of 1941-1945, the analysis of the dynamics and impact of prices on the socio-economic stability and security of the state, the purchasing power of certain types of goods, taking into account the current wages of the population, was carried out.

The normative documents on the introduction of ration cards at various stages of the war in state and commercial trade are studied.

A comprehensive critical analysis of the application of prices in various segments of the commodity market during the mobilization of 1941-1945 when ration cards had been used was carried out. Retail turnover prices and price indices of state and cooperative trade for basic foodstuffs are considered and analyzed. The analysis of the number of issued food cards for compliance with the actual population revealed their significant discrepancy in the first two years of the war.

The results of the study may be in demand in legislative and executive authorities in the formation of pricing policy amidst the mobilization economy at the present stage.

FUNDING.

The article has been prepared in accordance with the topic of the state task Reg. No. R&D 121030500096-5; Reg. No. ICRBS "New challenges and threats to socio-economic security: measures of budgetary and financial regulation".

Keywords: price management, price indices, normalized trade prices, commercial trade prices, collective farm market prices, social and economic security, mobilization economy

Funding:

Статья подготовлена в соответствие с темой государственного задания Рег. № НИОКТР 121030500096-5; Рег. № ИКРБС «Новые вызовы и угрозы социально-экономической безопасности: меры бюджетно-финансового регулирования».

JEL-classification: Q11, Q12, Q13, Q18

Введение. Даже незначительное упоминание в публичном выступлении системы формирования цен при социализме ведет, по мнению слушателей, к возрождению Госкомцен, Госснаба и Госплана. Почему же такая бурная реакция протекает сегодня, казалось бы, в период развитых рыночных отношений, когда еще до упоминания о регулировании цен в современных условиях, и действующих законодательных и нормативных документах в различных отраслях, оппонентов пробивает на подобные высказывания о недопустимости какого-либо государственного регулирования цен. Возможно причиной такой бурной реакции является то, что цена для одних является индикатором оценки: денежных средств, закладываемых в бюджет; налоговых поступлений, взимаемых в различные уровни бюджетов; критерием социально-экономической безопасности [16; 27; 28]. Для других это тоже индикатор, однако, который служит иным целям: для расчета отката от сделки по договору, коррупционной составляющей при вывозе капитала, возможность извлечения дополнительного неправомерного дохода. В любом случае цена является квинтэссенцией экономики, от уровня которой зависит как уровень роста ВВП и инфляционная составляющая, так и рост платежеспособности и доходности населения [14]. Уровень заработной платы – это тоже цена, только цена труда [15]. Для того, чтобы смоделировать возможный сюжет развития ценовой составляющей на ближайшую перспективу, необходимо как принято в истории посмотреть, что было в недалеком прошлом при схожих сценарных обстоятельствах начального периода мобилизационной экономики [17].

Цель исследования – изучить на примере исторического опыта первоначальный период прохождения мобилизационного вхождения различных видов розничных цен: государственных (прейскурантных); свободных цен колхозного рынка; коммерческих (повышенных) цен государственной торговли; цен потребкооперации. На основе сопоставления цен военного периода 1941-1945 гг. провести анализ влияния цен на социально-экономическую стабильность и безопасность государства.

Научная новизна исследования заключается в комплексном критическом анализе применения цен в различных сегментах товарного рынка в период мобилизации 1941-1945 гг.

Актуальность темы обусловлена тем, что периодически на протяжении последних пяти лет, тема введения продовольственных талонов поднимается на различных уровнях государственной власти, как фактор предотвращения угроз социально-экономической безопасности [13]. Так на совещании, в формате видеоконференции с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента, Президенту РФ поступило предложение от партии ЛДПР, в котором предлагалось ввести продовольственные сертификаты, и реализовывать продукцию по «твердым» ценам, пусть не самого высокого качества. В обоснование лидер партии указал на наличие малоимущих граждан, которым недоступны продукты по высоким ценам. Поскольку предложение было сформулировано после острых событий разгара эпидемии и не так актуально, как раньше, то было высказано согласие на обсуждение введения продовольственных сертификатов [10].

Обращение к введению продовольственных сертификатов не было случайным, так как еще 03.12.2020 законопроект № 1067795-7 «О продовольственном сертификате» был направлен на рассмотрение в Государственную Думу [5]. Торпедирование законопроекта через видеоконференцию успеха в итоге не принесло, спустя месяц, а до этого пролежавший год, проект закона, был отклонен.

Вместе с тем, проведенный опрос компанией «СуперДжоб», 1,6 тысячи представителей экономически активного населения России на тему роста цен продуктов питания выявил, что 48% респондентов одобрили идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих. При этом, наибольшее число сторонников продовольственных сертификатов среди граждан до 34 лет (54%), меньше всего – среди россиян старше 45 лет и тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц (43%)» [23].

При отклонении проекта закона основное внимание было акцентировано на том, что согласно действующему законодательству выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года [4].

Таким образом, несмотря на то, что законопроект отклонен, он может быть востребован при условии внесения в нужное время. В связи с этим, рассмотрим практику применения вводимых продовольственных и ценовых норм в возможных исторических ситуационных событиях, прошедших мобилизационных ситуациях. Тем более, что с учетом проведенного опроса, интерес, а стало быть актуальность к теме роста цен и продовольственных сертификатов в ближайшее время не исчезнет.

Нормативно-теоретический экскурс мобилизационного периода. Период мобилизационной экономики наблюдался в границах территории России, наиболее известных военных событий времен царского периода первой мировой войны и социалистического периода второй мировой и Великой Отечественной войн. Сейчас неважно какие были мотивационные причины этих событий, то есть они конечно важны, но не в теме данного исследования. Любые военные действия предполагают сосредоточения денежных, природных, человеческих ресурсов для успешных боевых действий. Наличие, накопление, распределение ресурсов и их достаточность предопределяет относительную стабильность по защите национальной безопасности в целом, и как составную ее часть обеспечения социально-экономической безопасности государства. Набатный звон мобилизационной экономики в период военных действий прошедших событий наиболее сильно отражался на населении (включая городское, сельское), и затрагивал доходную и расходную бюджетные части семьи. В результате массовой потери сельскохозяйственных ресурсов (поголовья скота, зерна, овощной продукции) возникла настоятельная необходимость введения нормированного потребления продовольственных товаров и соответственно ограничения цен во избежание их спекулятивного роста, с одновременным введением уголовного наказания как при реализации продукции по завышенным ценам, так и при незаконной торговле, в том числе поддельных продуктовых карточек [24].

В первый же день войны был принят Указ «О военном положении» [1], в котором излагались параметры регулирования торговли и деятельности торговых организаций (рынков, магазинов, складских помещений, предприятий общественного питания), коммунальных предприятий (бань, прачечных, парикмахерских и т. д.) с установленными нормами отпуска населению продовольственных и промышленных товаров [1, с. 35-36; 22, с. 39].

Спустя три недели, Постановлением СНК СССР [3] в период с 17-19 июля 1941 г. в городах – Москва, Ленинград, и соответствующих прилегающих территориях, продажа должна была осуществляться по продовольственным карточкам на – хлеб, хлебобулочные изделия из муки, крупы и макароны, сахар и кондитерские изделия, масло животное, растительное и маргарин, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты. По промтоварным карточкам на – хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани, швейные товары, трикотажные товары, чулочно-носочные товары, кожаную и резиновую обувь, мыло хозяйственное и туалетное [12, с. 40-41; 3, с. 42-44]. Продажу всех других продовольственных и промышленных товаров разрешили продавать без карточек. Кроме того, отдельным документом [2] регулировалась торговля нормированными продовольственными товарами по повышенным ценам без карточек [12, с. 527; 25].

В зависимости от групп населения, поделённых на три категории: рабочих и инженерно-технических работников, служащих, иждивенцев (в том числе детей и учащихся) были определены к выдаче по различному количеству сумм купонов, а именно для первой группы – 125 купонов (единиц), для второй – 100 купонов (единиц), для третьей группы – 80 купонов (единиц). Соответственно купоны были привязаны к нормам отпуска по карточкам хлеба, крупы, макарон, сахара и кондитерских изделий, мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла животного и растительного, а также отпуск по карточкам хлопчатобумажных тканей, швейных товаров, трикотажных товаров, чулочно-носочных товаров, кожаной и резиновой обуви с предоставлением покупателям права выбора и покупки любых из перечисленных товаров, но в пределах сумм купонов. Продажа хозяйственного и туалетного мыла производилась по отдельным разовым талонам ежемесячно по одной единицы товара на одну карточку. Отпуск хлеба и мяса в предприятиях общественного питания производилось по продовольственным карточкам в пределах установленных норм.

В соответствии по градации важности производств, рабочие снабжались хлебом и сахаром по нормам 1 и 2 разрядов. Это 800 или 600 г хлеба соответственно по разрядам в сутки, и столько же сахара и кондитерских изделий на человека в месяц. Нормы на хлеб были временно снижены с 21 ноября 1943 г. и с этого времени рабочие получали по карточкам 500-700 г, служащие – 400-450 г, иждивенцы и дети – 300 г хлеба. С 1945 г. стали восстанавливаться нормы выдачи хлеба, действовавшие до ноября 1943 г.

Выдача хлебных карточек населению производилась ежемесячно, а отпуск хлеба по ним – по соответствующим талонам в пределах установленной нормы ежедневно, хлеб разрешалось отпускать за один день вперед. Просроченные талоны на хлеб не принимались. При использование услугами столовой в хлебные карточки (в том числе на мясо, рыбу, жиры и крупы) вводились дробные талоны. Так, при суточной норме хлеба 600 г карточка включала три талона на 300, 200 и 100 г, при суточной норме 400 г соответственно 300 г. и 100 г. Кроме того, значительное количество мирного населения снабжалось питанием без карточек (по спискам, приемным книжкам, разовым талонам и т. д.) [7, с. 121].

Исключение составляли рабочие и служащие предприятий оборонной промышленности, которым выдаваемое мясо с обедом, не включалось в установленные нормы. Для снабжения рабочих оборонной и других ведущих отраслей промышленности были организованы отделы рабочего снабжения (ОРСы) при заводоуправлениях. К концу Отечественной Войны (по данным на 1 августа 1945 г.) в стране насчитывалось 7,6 тыс. ОРСов, в ведение которых были переданы, из системы Наркомторга, соответствующая торговая сеть и предприятия общественною питания. Численность населения, обслуживаемого ОРСами составляла почти половину (48%) всех лиц, находившихся на централизованном снабжении [21].

Выдача продовольственных и промтоварных карточек была возложена на органы исполнительной власти через предприятия, учреждения, учебные заведения и домоуправления. Расходы в размере 10 копеек за каждую карточку, связанные с изготовлением и выдачей населению продовольственных и промтоварных карточек взималась при выдаче карточек [12, с. 40-41].

Критический анализ розничных цен торговых рынков. Наиболее полным и авторитетным источником анализа военной экономики является исследование Вознесенского Н.А. [2], который три года спустя после окончания военных действий представил монографию, по свежим следам, как участник событий, рассмотрев введенный порядок мобилизационный экономики. По данным, приведенным в этой работе индекс розничных государственных цен на нормированные продовольственные и промышленные товары в период военной экономики в СССР оставался незыблемым, и в 1943 году вырос по отношению к довоенному уровню на 0,5%. Исключение составляли алкогольные напитки и табачные изделия, цены на которые были увеличены, по мнению автора, что было связано с обложением доходов части населения, которые чрезмерно употребляли этот продукт [9, с. 128]. Между тем, такое утверждение не коррелируется с представленными данными (рис. 1).

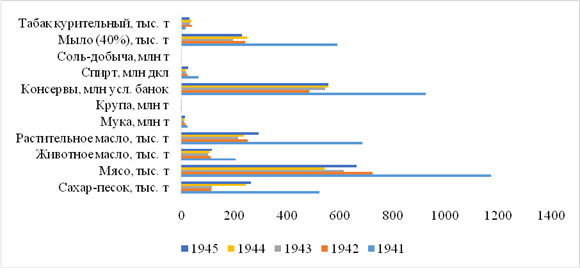

Рисунок 1. Производство отдельных видов продукции в СССР в период 1941-1945 гг.

Источник: [7, с. 69].

Как видно на рисунке 1, борьба с обложением дохода части населения, чрезмерно употреблявших алкоголь и табак, позволило увеличить производство табака в 2 раза в 1945 году по сравнению с 1941 годом, а спирт, хотя и не достиг уровня 1941 года, но к 1945 году увеличился в объеме производства на 10% по сравнению с 1942 годом и на 49,7% по сравнению с 1944 годом. Остается сожалеть, что борьба не коснулась соли, мыла, объемы которых в 1945 году не увеличились по сравнению с предыдущим периодом 1944 года.

По утверждению автора, в полном соответствии с законом стоимости, действовали цены на колхозном рынке. В результате, индекс свободных цен на колхозных рынках в 1943 г. по сравнению с довоенным уровнем 1940 г. увеличился на продукты растениеводства в 12,6 раз, на продукты животноводства в 13,2 раз. Рост розничного товарооборота на колхозном рынке в 1942 и 1943 военных годах по сравнению с довоенным 1940 годом связан с увеличением розничных цен под влиянием превышения рыночного спроса над предложением. Возможно ли это назвать законом спроса и предложения, когда в тотальных условиях ограничения норм питания и выдаче продуктовых карточек, но не всем, а только определенным категориям граждан, обрекая остальных, которые не попадали в эти категории на голодную смерть, на соблюдение закона стоимости. Похоже это выглядело на симуляцию закона спроса и предложения, для того, чтобы показать «звериный оскал капитализма», в то время как в зарубежных странах также выдавались продуктовые карточки всему населению, и не подводили эти действия под какие-либо законы. Кроме того, продавцами являлись крестьяне, которые также не попадали под категорию групп, получающих купоны.

По мере восстановления сельского хозяйства и увеличения продажи продовольствия на колхозных рынках базарные цены, начиная с 1944 г., стали в заметных объёмах снижаться, а в 1945 г. по сравнению с 1943 г. индекс цен колхозной торговли снизился в 2,3 раза, констатирует автор [9, с. 129].

Не кажется ли странным, что в своем 192 страничном повествовании, автор, приводя обширный объем информации, более того, находясь на руководящих должностях в Госплане, то есть имея все возможности привлечения для подкрепления основных положений и выводов статистический материал, не использовал ли их в виде приложений. Более того, является ли сама книга, в строгом понимании научной, в выходных данных которой отсутствует употребление слов научная, монография; и тираж в объеме 500000 экземпляров для научной литературы очень значителен.

Следуя в фарватере легендарной фразы – «Платон мне друг, но истина дороже», попытаемся восстановить на основе статистических данных истинную динамику изменения цен на различных товарных рынках.

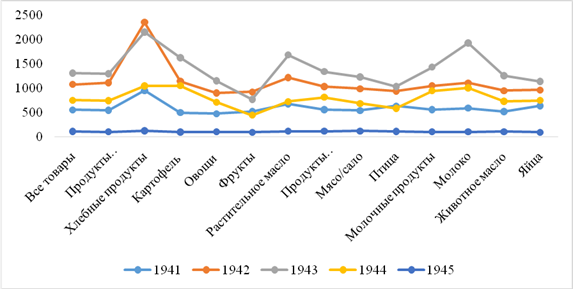

Рисунок 2. Индексы цен на городских колхозных рынках в СССР, (в % к 1940 г.)

Источник: составлено автором по материалам «Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник» [7, с. 106].

На рисунке 2 видно, что действительно цены в 1945 г. в 2,3 раза ниже, чем цены в 1943 г., но в 1943 г. цены выросли в 10-12 раз по сравнению с 1941 г., и в 1945 г. цены на городских колхозных рынках были выше в среднем в 5 раз, а по хлебным продуктам в 9 раз.

В таблице 1 представлены среднемесячные цены сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках за период 1941-1945 гг.

Таблица 1. Среднемесячные цены сельскохозяйственных продуктов

на колхозных рынках в СССР, руб. за кг.

|

Наименование

продукта

|

1941

апрель/октябрь |

1942

апрель/октябрь |

1943

апрель/октябрь |

1944

апрель/октябрь |

1945

апрель/октябрь |

|

Рожь

|

1,90/4,41

|

27,95/44,08

|

102,12/82,77

|

88,58/53,07

|

43,23/25,48

|

|

Пшеница

|

4,47/7,16

|

30,29/54,75

|

85,43/79,28

|

107,61/56,26

|

45,95/26,49

|

|

Мука

ржаная

|

3,26/8,22

|

40,83/80,20

|

136,19/112,19

|

147,01/71,69

|

53,52/31,22

|

|

Мука

пшеничная

простого помола |

4,93/8,27

|

44,87/80,64

|

118,31/131,62

|

162,23/86,52

|

74,09/35,68

|

|

Пшено

|

4,57/14,04

|

56,39/104,80

|

176,83/164,76

|

199,94/98,97

|

71,78/52,23

|

|

Картофель

|

1,37/2,67

|

17,11/24,71

|

50,02/20,56

|

32,17/12,54

|

13,09/7,11

|

|

Капуста

|

3,32/2,59

|

19,79/22,12

|

47,87/19,79

|

33,87/11,82

|

14,12/7,44

|

|

Репчатый

лук

|

4,12/3,41

|

24,83/33,48

|

84,75/55,20

|

102,69/33,63

|

53,56/17,18

|

|

Свекла

столовая

|

1,70/1,97

|

13,56/24,76

|

30,05 /22,74

|

33,76/13,21

|

13,20/7,70

|

|

Морковь

|

2,44/3,15

|

23,10/31,52

|

53,37/28,54

|

46,71/15,35

|

19,97/8,82

|

|

Огурцы

|

3,04/4,68

|

23,49/28,51

|

47,19/32,99

|

47,77/34,84

|

40,19/25,20

|

|

Растительное

масло, литр

|

28,47/27,93

|

156,56/245,63

|

539,91/408,95

|

374,80/246,32

|

197,88/149,09

|

|

Говядина

|

21,37/20,98

|

99,22/155,84

|

229,16/204,29

|

244,12/133,87

|

133,36/71,14

|

|

Свинина

|

24,08/27,50

|

193,76/247,50

|

358,60/304,96

|

372,99/211,14

|

193,80/98,87

|

|

Молоко,

литр

|

2,64/5,77

|

34,73/44,59

|

63,84/51,92

|

52,05/32,00

|

23,91/19,87

|

|

Животное

масло

|

43,85/61,61

|

281,15/578,95

|

697,49/578,62

|

630,25/362,47

|

309,05/203,46

|

|

Яйца,

10 шт.

|

10,44/14,88

|

72,72/97,28

|

154,09/127,08

|

170,63/87,00

|

106,70/63,28

|

Из таблицы 1 видно, что мука ржаная, пшеничная с апреля 1942 г. выросла в цене в 12,5 и 9 раз соответственно к апрелю 1941 г. и по сравнению с октябрем того же периода в 10 раз. Наивысший пик роста цен отмечен в апреле 1944 г., когда цены на муку ржаную по сравнению с апрелем 1941 г. выросли в 45 раз, на муку пшеничную в 33 раза. Минимальные значения на муку ржаную и пшеничную были достигнуты в октябре 1945 года, но уровень при этом был выше в 3,8 раза и 4,3 раза чем за аналогичный период 1941 г.

В таблице 2 представлены цены на городских колхозных рынках за первые два года войны, при этом рост цен охватывает все товарные группы, но особенно на картофель и молочные продукты.

Таблица 2. Динамика цен на отдельные продукты на городских колхозных рынках

за июль 1941 г. по январь 1942 г., в %

|

Месяц/год

|

Изменение цен

в % к соответствующему месяцу прошлого года по группам товаров

| ||||

|

хлебные

|

картофель

|

овощи

|

мясные

|

молочные

| |

|

Июль

1941 г.

|

71,3

|

55,2

|

64,2

|

81,9

|

72,3

|

|

Август

1941 г.

|

89,9

|

76,3

|

78,1

|

83,8

|

85,2

|

|

Сентябрь

1941 г.

|

102,9

|

103,8

|

106,4

|

93,5

|

99,3

|

|

Октябрь

1941 г.

|

109,4

|

171,4

|

124,0

|

110,1

|

143,2

|

|

Ноябрь

1941 г.

|

136,3

|

248,7

|

151,6

|

131,9

|

199,0

|

|

Декабрь

1941 г.

|

175,8

|

211,2

|

164,9

|

168,2

|

228,5

|

|

Январь

1942 г.

|

253,8

|

587,0

|

280,7

|

258,8

|

405,6

|

|

Февраль

1942 г.

|

349,7

|

760,4

|

357,8

|

325,8

|

547,7

|

|

Март

1942 г.

|

508,8

|

898,7

|

497,0

|

377,3

|

833,4

|

|

Апрель

1942 г.

|

726,5

|

1129,9

|

713,0

|

543,1

|

1064,9

|

Из таблицы 2 видно, что в отличие от высокого роста цен на картофель и молочных изделий, мясная продукция росла относительно минимальными темпами. Возможно такое положение сложилось, с одной стороны с большим объемом мясной продукции и забоя скота в виду отсутствия кормовой базы. Показатели производства основных продуктов животноводства представлены в таблице 3.

Таблица 3. Производство основных продуктов животноводства, и посевные площади основных сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий)

|

Показатели

|

1941

|

1942

|

1943

|

1944

|

1945

|

|

Скот

и птица на убой (в убойном весе), тыс. т.

|

4087

|

1841

|

1767

|

1953

|

2559

|

|

Молоко,

млн. лит.

|

25495

|

15762

|

16391

|

22044

|

26428

|

|

Шерсть,

тыс. т.

|

161

|

125

|

100

|

103

|

111

|

|

Яйца,

млн. шт.

|

9261

|

4513

|

3469

|

3588

|

4883

|

|

Вся

посевная площадь, млн. га

|

108,1

|

87,7

|

94,1

|

109,9

|

113,6

|

|

Зерновые

и зернобобовые культуры, млн. га

|

81,4

|

67,3

|

70,6

|

82,0

|

85,2

|

|

Технические

культуры, млн. га

|

8,0

|

5,9

|

7,3

|

7,5

|

7,7

|

|

Картофель,

млн. га

|

5,8

|

5,0

|

7,0

|

9,9

|

10,6

|

Из таблицы 3 видно, что в 1945 г. увеличение производства убойного скота и птицы в сравнение с 1942, 1944 гг. на 10% ежегодно, при высоком показателе убойного веса скота в 1941 г., никак не могло быть связано с ростом поголовья. Аналогичная картина по показателям этих же годов наблюдается и по производству молока, шерсти и яйцам. В процентном отношении вся посевная площадь составляла 75,5% от объема 1940 г., в том числе зерновые и зернобобовые культуры 77,0%, технические культуры 65,4% [7, с. 72].

Введенная свободная продажа продовольственных, а в последующем, и непродовольственных товаров по более высоким ценам, с одной стороны предоставила возможность отдельным высокооплачиваемым категориям населения приобретать товары, хотя и по повышенным ценам, но в большем количестве, без необходимости предъявления карточек. С другой стороны, одновременно отвлекла часть платежеспособных групп от цен колхозного рынка, перенаправив денежные потоки в русло развития коммерческой торговли. Утверждение, что цены на товары в коммерческих магазинах постепенно снижались, что еще больше влияло на снижение цен неорганизованного рынка [7, с. 100], статистическими данными не подтверждаются. Так, по приведенным данным в таблице 1 среднемесячные цены на сельскохозяйственные продукты на колхозных рынках начали снижаться с октября 1944 г., в то время как коммерческая торговля, то есть отпуск продукции по повышенным ценам был разрешен с июля 1941 г.

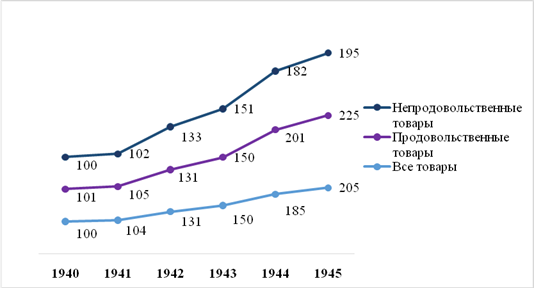

Сохранение государственных розничных цен на довоенном уровне [9, с. 130] также не соответствует статистическим данным. Так, в представленной таблице 4, рисунок 3, индексы государственных розничных цен на отдельные продовольственные и непродовольственные товары свидетельствуют о росте цен в 1941-1945 гг.

Таблица 4. Индексы государственных розничных цен на отдельные товары

(в % к среднегодовым ценам 1940 г.)

|

Наименование

товара

|

1941

|

1942

|

1943

|

1944

|

1945

|

|

Все

товары

|

104

|

131

|

150

|

185

|

205

|

|

Продовольственные

товары

|

105

|

131

|

150

|

201

|

225

|

|

из

них:

| |||||

|

мясопродукты

|

107

|

107

|

107

|

123

|

120

|

|

рыбопродукты

|

108

|

108

|

108

|

122

|

126

|

|

животное

масло

|

109

|

108

|

108

|

117

|

118

|

|

растительное

масло и прочие жиры

|

100

|

100

|

100

|

106

|

103

|

|

сахар

|

102

|

102

|

102

|

136

|

118

|

|

кондитерские

изделия

|

102

|

102

|

101

|

143

|

141

|

|

соль

|

100

|

252

|

382

|

384

|

385

|

|

хлеб

и хлебобулочные изделия

|

101

|

100

|

100

|

106

|

104

|

|

крупа,

бобовые и макаронные изделия

|

100

|

100

|

101

|

116

|

107

|

|

алкогольные

изделия

|

113

|

326

|

623

|

745

|

730

|

|

Непродовольственные

товары

|

102

|

133

|

151

|

182

|

195

|

|

из

них:

| |||||

|

хлопчатобумажные

ткани

|

104

|

129

|

137

|

164

|

147

|

|

шерстяные

ткани

|

104

|

136

|

143

|

145

|

130

|

|

шелковые

ткани

|

105

|

165

|

166

|

164

|

159

|

|

одежда

|

100

|

124

|

128

|

137

|

147

|

|

трикотажные

и чулочно-носочные изделия

|

101

|

130

|

136

|

150

|

159

|

|

кожаная

обувь

|

115

|

131

|

133

|

159

|

189

|

|

хозяйственное

мыло

|

100

|

162

|

200

|

210

|

214

|

|

нитки

|

100

|

137

|

151

|

199

|

200

|

|

табачные

изделия

|

100

|

179

|

200

|

221

|

224

|

|

спички

|

100

|

296

|

400

|

420

|

470

|

|

керосин

|

100

|

125

|

150

|

185

|

196

|

Из таблицы 4 видно, что индексы розничных цен на все товары в 1945 г. выросли в 2 раза против 1940 г., при этом индекс ежегодного прироста составлял 20-50 процентных пункта (далее п.п.), также, в этих же размерах и на продовольственные товары. По основным продуктам питания рост цен составил порядка 20% за период с 1941 по 1945 гг. Наибольший рост регулируемых розничных цен отмечен на алкогольные изделия, уровень которых вырос в 1945 г. в 7 раз против 1941 г., на соль в 4 раза, на спички в 4,7 раза.

Рисунок 3. Индексы государственных розничных цен на товары в 1941-1945 гг.

(в % к среднегодовым ценам 1940 г.)

Источник: составлено автором по материалам «Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник» [7, с. 105].

В таблице 5 представлены показатели розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли.

Таблица 5. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание

|

Показатели

|

1941

|

1942

|

1943

|

1944

|

1945

|

|

Розничный

товарооборот государственной

и кооперативной торговли, всего, в том числе: |

152,8

|

77,8

|

84,0

|

119,3

|

160,1

|

|

Государственная торговля, млрд. руб.

|

114,2

|

57,9

|

62,3

|

90,9

|

124,6

|

|

Кооперативная торговля, млрд. руб.

|

38,6

|

19,9

|

21,7

|

28,4

|

35,5

|

|

Доля государственной торговли в общем объеме

товарооборота, %

|

75,0

|

74,0

|

74,0

|

76,0

|

78,0

|

|

Городская торговля, млрд. руб.

|

105,7

|

54,9

|

59,9

|

87,1

|

118,4

|

|

Сельская торговля, млрд. руб.

|

47,1

|

22,9

|

24,1

|

32,2

|

41,7

|

|

Доля сельской торговли в общем объеме

товарооборота, %

|

31,0

|

29,0

|

29,0

|

27,0

|

26,0

|

|

Розничная торговля, млрд. руб.

|

131,4

|

59,6

|

63,3

|

90,8

|

127,0

|

|

Общественное питание, млрд. руб.

|

21,4

|

18,2

|

20,7

|

28,5

|

33,1

|

|

Доля товарооборота общественного питания в

общем объеме товарооборота, %

|

14,0

|

23,0

|

25,0

|

24,0

|

21,0

|

Из таблицы 5 видно, что доля государственной торговли составляет в среднем 75% в общем объеме продаж, то есть введение торговли по коммерческим ценам принесло ощутимую прибавку в обеспечение населения продуктами. В таблицы 6 представлены индексы цен розничного товарооборота государственной, кооперативной торговли и общественного питания.

Таблица 6. Индексы цен розничного товарооборота государственной, кооперативной торговли и общественного питания за 1940 -1945 гг., в %

|

Наименование

товаров и

товарных групп |

1940

|

1941

|

1942

|

1943

|

1944

|

1945

|

|

Итого:

мясопродукты мясо, птица, колбасные изделия

|

100

|

106,9

|

106,47

|

106,9

|

-

|

120,9

|

|

Итого:

рыбопродукты (рыба, сельдь, консервы рыбные)

|

100

|

107,8

|

109,8

|

109,9

|

-

|

124,1

|

|

Итого:

жиры (масло животное, масло растительное, др.)

|

100

|

105,47

|

105,0

|

105,2

|

-

|

113,7

|

|

Итого:

молоко, молочные продукты, включая сыр

|

100

|

107,2

|

107,1

|

107,1

|

-

|

128,4

|

|

Кондитерское

изделия

|

100

|

101,7

|

102,0

|

101,49

|

-

|

137,2

|

|

Чай

|

100

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

-

|

107,0

|

|

Соль

|

100

|

100,0

|

263,9

|

400,1

|

-

|

385,1

|

|

Мука

|

100

|

100,8

|

100,0

|

100,1

|

-

|

82,3

|

|

Хлеб

н хлебобулочные изделия

|

100

|

100,5

|

100,0

|

100,2

|

-

|

91,3

|

|

Итого:

мука, хлеб и хлебобулочные изделия

|

100

|

100,52

|

99,9

|

101,1

|

-

|

89,8

|

|

Крупа

и бобовые, макаронные изделия

|

100

|

100,1

|

100,0

|

100,8

|

-

|

103,2

|

|

Наценка

общественного питания

|

100

|

115,8

|

115,8

|

95,7

|

-

|

118,0

|

|

Продовольственные

товары, без алкогольных изделий

|

100

|

103,3

|

104,1

|

99,2

|

-

|

137,4

|

|

Итого:

продовольственные товары

|

100

|

105,0

|

130,52

|

150,48

|

200,6

|

224,53

|

|

Итого:

непродовольственные товары

|

100

|

101,8

|

133,48

|

150,7

|

181,6

|

194,7

|

|

Все

товары

|

100

|

103,8

|

130,9

|

150,0

|

185,2

|

205,0

|

Из таблицы 6 видно, что индекс цен розничного товарооборота государственной, кооперативной торговли и общественного питания на мясопродукты мясо, птица, колбасные изделия вырос в 1945 г. против довоенного периода почти на 21%, на рыбопродукты (рыба, сельдь, консервы рыбные) на 24%, на жиры (масло животное, масло растительное, др.) – 13,7%, на молоко, молочные продукты, включая сыр – 28,4%. Из продуктов питания наиболее высокий рост индекса цен в целом по группе розничного товарооборота государственной, кооперативной торговли и общественного питания произошел на соль – 385,1%.

В период военной экономики в качестве дополнительного источника рабочей силы для использования в производстве было привлечено трудоспособное население, нигде не задействованное общественным трудом. Только в 1943 г. таким образом мобилизовано в различные отрасли 7,6 млн. человек, в том числе на строительство и в промышленность 1,3 млн. человек, на сельское хозяйство – 3,8 млн. человек, на работы в лесозаготовке – 1,3 млн. человек [9, с. 110]. Поскольку речь идет о дополнительном привлечении трудоспособного населения, но нигде не работающих, то по-видимому согласны были те, которые не получали продуктовых карточек, и не имели разумеется дохода на приобретение продуктов по коммерческим ценам.

В своем исследование по военной экономике Н.А. Вознесенский пишет, что среднемесячная заработная плата рабочих в промышленности увеличилась с 375 руб. в 1940 г. до 573 руб. в 1944 г. [9, с. 117]. Однако, по-видимому для соотношения более поздних выплат по заработной плате и приведение ее в сопоставимые величины периода 1941-1945 гг. пришлось провести некоторую корректировку. Между тем, по данным ЦСУ среднемесячная начисленная заработная плата этого периода была в 10 раз ниже, а именно в 1940 г. в среднем по всем отраслям – 33,1 руб., в 1945 г. – 43,9 руб., в том числе в сельском хозяйстве в 1940 г. – 23,3 руб., в 1945 г. – 23,5 руб. [7, с. 166]. Зачем автору исследования по военной экономике потребовался такой перевод. Возможно, чтобы исключить прямое сопоставление цен на товары с фактическим уровнем зарплаты, особенно при сопоставлении с уровнем цен в коммерческих магазинах. Рассмотрим покупательную способность цен и доходов населения. В таблице 7 приведены отдельные продукты питания, которые можно было приобрести на среднемесячную заработную плату в соответствующем периоде.

Таблица 7. Покупательная способность среднемесячной начисленной

зарплаты рабочих и служащих [3]

|

Наименование

продуктов |

Цена 1940 г.

|

Цена 1940 г.

| |||

|

|

Нормированной

торговли

|

Колхозного

рынка

|

Нормированной

торговли

|

Колхозного

рынка

|

Коммерческой

торговли

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Говядина,

кг

|

2,8

|

1,7

|

3,7

|

0,6

|

0,3

|

|

Свинина,

кг

|

1,9

|

1,3

|

2,6

|

0,4

|

0,1

|

|

Яйцо,

10 шт.

|

5,1

|

2,6

|

6,8

|

0,7

|

0,4

|

|

Молоко,

л.

|

15,0

|

9,1

|

22,0

|

2,2

|

1,1

|

Рассчитанный показатель покупательный способности отражает возможность приобретения продовольственных товаров при среднемесячной начисленной заработной платы по цене, сложившихся в магазинах нормированной торговли, на колхозных рынках, в магазинах коммерческой торговли по повышенным ценам. Из таблицы 7 видно, что если в довоенной период покупательная способность при приобретении продукции на колхозном рынке составляла около 50%, то в 1945 г. покупательная способность населения при покупке продуктов на колхозном рынке сократилась в среднем в 10 раз, а цены коммерческой торговли почти в 2 раза против цен колхозного рынка.

В мае-ноябре 1944 г., ранней весной 1945 г. в коммерческих магазинах пошло движение на снижение цен. В первую очередь это коснулось работников науки, техники, искусства, литературы и офицерского состава, с предоставлением скидки в среднем на 20%, на винно- водочные изделия на 25% [12, с. 534]. В феврале 1945 г. для всех категорий граждан в коммерческих магазинах цены были снижены в среднем на 6% [12, с. 536].

Однако, нормируемые продукты по государственным розничным ценам не удовлетворяла городское население в необходимом достатке. Так, несмотря на строгие ограничения по нормам, в ряд отдаленных регионов Сибири товары в полном объеме не поступали [20]. Между тем это не значит, что правительство увеличило нормы потребления и количество перешедших на карточную систему, просто изначально на карточное довольствие было поставлено ограниченное число граждан. Первоначально население принуждалось к самостоятельному поиску средств существования, приобретению продуктов на рынке и в коммерческих магазинах по повышенным ценам [24].

Снабжение по продуктовым карточкам нормированной торговли осуществлялось для утвержденных категорий граждан, которых насчитывалось: в 1942 г. – 61,8 млн. человек, в том числе рабочих и служащих – 18,4 млн. человек, в 1943 г. – 67,7 млн. человек, в том числе рабочих и служащих – 19,4 млн. человек, в 1944 г. – 74,0 млн. человек, в том числе рабочих и служащих – 23,6 млн. человек, в 1945 г. – 80,6 млн. человек, в том числе рабочих и служащих – 28,6 млн. человек [7, с. 121; 19; 29].

Следует подчеркнуть, что, несмотря на все усилия властей по решению продовольственной проблемы и перевода населения на централизованное снабжение, значительная часть советских граждан в годы войны была вынуждена вести полуголодное существование. Даже поставки хлеба городским жителям были с перебоями, что приводило к многочасовым очередям в продуктовых магазинах [29].

Проверим соотносится ли численность выданных продуктовых карточек фактической численности населения. В научных исследованиях, статистическая информация по численности населения за 1942-1944 гг. отсутствует. При этом, для целей настоящего исследования будет достаточно опубликованных материалов по другим годам. Так, в 1940 г. численность всего населения составляла 194,077 млн. чел., в 1950 г. – 178,547 млн. чел. [7, с. 116]. На июнь 1941 г. численность всего населения составила 195,392 млн. чел., в январе 1946 г. – 170,548 млн. чел. [6].

В таблицы 8 представлена списочная численность Красной Армии, Военно-морского флота (далее ВМФ) и населения, находящихся в местах заключения.

Таблица 8. Численность населения, млн. чел.

|

В составе

войск

|

на 01.01.

1941 |

на 01.01.

1942 |

на 01.01.

1943 |

на 01.01.

1944 |

на 01.01.

1945 |

|

Красная

Армия*

|

4,276

|

10,459

|

11,264

|

11,074

|

10,788

|

|

ВМФ

|

0,352

|

0,486

|

0,428

|

0,460

|

0,528

|

|

Итого

|

4,628

|

10,945

|

11,692

|

11,534

|

11,316

|

|

В

заключение, в т. ч.:

|

2,15

|

2,21

|

2,01

|

1,64

|

1,74

|

|

-

в заключение в ГУЛАГе**

|

1,66

|

1,93

|

1,77

|

1,48

|

1,46

|

|

-

в заключение в тюрьмах

|

0,49

|

0,28

|

0,24

|

0,16

|

0,28

|

** в том числе: в исправительно-трудовых лагерях; исправительно-трудовых колониях.

Источник: составлено автором по материалам: «Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь»; «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)» [8, с. 39-40; 11].

Среднемесячная списочная численность Красной Армии на 01.06.1941 г. составила 4,628 млн. чел., на 01.06.1945 г. 11,316 млн. чел., принимая во внимание постоянное движение списочного состава для примерного определения учета численности военнослужащих, которым не требовались продуктовые карточки, так как были мобилизованы, и состояли на продуктовом довольствии. Всего за годы войны в период с 01.05.1941 г. по 01.05.1945 г. привлечено в армию, на флот, формирования других ведомств, и для работы в промышленности (с учетом уже служивших к началу войны), то есть мобилизованы – 34,477 млн. чел. [8, с. 39-40].

Перед войной число заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа составило 2,3 млн. чел. На 1 июня 1944 г. их количество снизилось до 1,2 млн. чел. Всего за период с 01.01.1941 г. по 01.01.1945 г. через ГУЛАГ прошло 5,28 млн. чел. [11].

На оккупированных территориях в 1941 г. проживало 88 млн. чел., которые естественно продуктовыми карточками не обеспечивались [18].

Таким образом, при общей численности населения накануне войны проживало 195,392 млн. чел. Из этого числа за время военных действий с 1941 по 1945 гг. было мобилизовано 34,477 млн. чел., в лагерях находилось 5,28 млн. чел., на оккупированной территории проживало 88 млн. чел., то есть всего 127,757 млн. чел., которые не пользовались продуктовыми карточками. Остается 67,635 млн. чел., которые должны были пользоваться продуктовыми карточками. Однако, это явно не соответствует количеству в 1942 г. 61,8 млн. чел., которым были выданы карточки. То есть 5,835 млн. чел. карточки не получили в 1942 г., при этом численность населения, не получивших в 1941 г. необходимых продуктов питания подсчитать не представляется возможным из-за отсутствия данных.

Заключение

Закономерности развития советской экономики в годы войны приходилось иногда нарушать, и придавать им односторонний военный характер. В годы войны условия формирования цен и ценовой политики были, как и вся экономика переложены на «военные рельсы», при которой использовались методы государственного регулирования цен, так и свободного ценообразования. Очевидно, что множественность розничных цен на одни и те же товары при реализации в государственной розничной сети, коммерческой торговле, колхозных рынках находилась в противоречии с законом стоимости, и после окончания периода военной экономики потребность в карточной системе отпала [9, с. 151].

Тем не менее, введенное нормирование по продовольственным карточкам, направленное на мобилизацию трудовых и материально-технических ресурсов, жесткая их экономия при всех своих недостатках была целесообразна [26].

Безусловно, любой опыт, даже отрицательный способствует в дальнейшем не повторять те же ошибки, которые идут в разрез росту экономики, ухудшению социально-экономического благополучия населения, экономической безопасности государства.

Проведенный анализ несомненно позволяет утверждать, что, если регулирование цен на отдельные основные продукты питания возможно, с целью нивелирования роста цен с помощью различных методов как прямого, так и косвенного регулирования для ограничения падения доходов населения, то введение продуктовых карточек нецелесообразно. Основная цель введения карточек – это ограниченный ресурс, связанной с проведением мобилизационной экономики [17]. Если в период 1941-1945 гг. было и ограничение ресурсов, и реально низкие доходы основной массы населения, то в современных условиях при наличие развитой торговле и международных экономических связей, проведения политики параллельного импорта, предпосылок для введения карточной системы на продовольственные и непродовольственные товары не существует.

[1] Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22.06.1941 г.

[2] Вознесенский Н.А. (1903-1950), д.э.н., Член РКП(б) с 1919 года. Член ЦК ВКП(б) (1939-1949), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1941-1947), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1947-1949).

[3] Количество товаров, приобретаемых в соответствии с размером средней заработной платы при уровне цен в соответствующих годах.

References:

Istoriya tsenoobrazovaniya v SSSR [The history of pricing in the USSR] (1975). Moscow: Izdatelstvo Preyskurantizdat. (in Russian).

Narodnoe khozyaystvo SSSR v Velikoy Otechestvennoy voyne 1941-1945 gg [The national economy of the USSR in the Great Patriotic War of 1941-1945] (1990). M.: Goskomstat SSSR. (in Russian).

Velikaya Otechestvennaya voyna [The Great Patriotic War] (2015). M.: Rosstat. (in Russian).

Andreev E.M. (1993). Naselenie Sovetskogo Soyuza, 1922—1991 [Population of the Soviet Union, 1922-1991] Moscow: Nauka. (in Russian).

Emirkhanov I.A. (2018). Prodovolstvennyy vopros v povsednevnoy zhizni grazhdanskogo naseleniya Evropy v usloviyakh vtoroy mirovoy voyny: SSSR, Germaniya, Velikobritaniya (sravnitelnyy analiz) [Food supply problem in everyday life of europe’s civil population under the conditions of the Second World War: the USSR, Germany, Great Britain (comparative analysis)]. Manuskript. (11-2(97)). 240-244. (in Russian). doi: 10.30853/manuscript.2018-11-2.13.

Gladkov I.A. (1976). Sovetskaya ekonomika nakanune i v period Velikoy Otechestvennoy voyny [Soviet economy on the eve and during the Great Patriotic War] M.: Nauka. (in Russian).

Gorodetskiy A.E., Karavaeva I.V., Lev M.Yu., Bukhvald E.M., Kazantsev S.V., Kolomiets A.G., Kolpakova I.A., Ivanov E.A., Bykovskaya Yu.V., Sazonova E.S. (2021). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v novoy realnosti [Economic security of Russia in the new reality] Moscow: Institut ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk. (in Russian).

Karavaeva I.V., Bykovskaya Yu.V., Bukhvald E.M., Kazantsev S.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2021). Ekspertnaya otsenka proekta federalnogo byudzheta na 2022 god i na planovyy period 2023-2024 godov [Expert evaluation of the draft federal budget of the Russian federal budget for 2022 and for the planned period 2023-2024]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 1 (11(119)). 138-163. (in Russian). doi: 10.36871/ek.up.p.r.2021.11.01.019.

Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2021). Itogi provedeniya V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Senchagovskie chteniya» «Novye vyzovy i ugrozy ekonomike i sotsiumu Rossii» [Results of the 5th International Scientific and Practical Conference]. Economic security. 4 (3). 853-887. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112368.

Krivosheev G.F., Andronikov V.M., Burikov P. D., Gurkin V.V. (2010). Velikaya Otechestvennaya bez grifa sekretnosti. Kniga poter. Noveyshee spravochnoe izdanie [The Great Patriotic War without a seal of secrecy. Book of losses. The newest reference book] M.: Veche. (in Russian).

Lev M.Yu. (2016). Tseny kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti i ikh vliyanie na inflyatsionnye protsessy v Rossii [Prices as a factor of economic security and their impact on inflation in Russia]. Vestnik RAEN. 16 (2). 80-87. (in Russian).

Lev M.Yu. (2021). Bednost i prozhitochnyy uroven naseleniya v obespechenii sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti [Poverty and subsistence level of the population in providing social and economic security]. Economic security. 4 (3). 549-570. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112403.

Lev M.Yu. (2023). Sovremennye tsenovye trendy ekonomicheskoy bezopasnosti mobilizatsionnoy ekonomiki [Current price trends in economic security of the mobilization economy] Moscow: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°». (in Russian).

Lev M.Yu., Bolonin A.I., Leschenko Yu.G. (2022). Nalogovoe administrirovanie kak mekhanizm ukrepleniya ekonomicheskoy bezopasnosti nalogovoy sistemy gosudarstva [Tax administration as a mechanism for strengthening the tax system economic security]. Economic security. 5 (2). 525-546. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.2.114626.

Morozov S.D. (2015). Muzhchiny, zhenshchiny i deti na okkupirovannyh territoriyakh SSSR v gody Velikoy Otechestvennoy voyny: chislennost i poteri [Men, women and children on occupied territories of the USSR during the Great Patriotic War: the population size and losses]. Zhenschina v rossiyskom obschestve. (2(75)). 37-48. (in Russian).

Orlov I.B. (2010). Kartochnoe snabzhenie v 1941–1943 gg.: raschety i proschety [Card Supplies in 1941-1943: Calculations and Miscalculations]. Service and Tourism: Current Challenges. (3). 36-42. (in Russian).

Shutkov A.A., Mironova N.N., Shutkov S.A. (2020). Prodovolstvennoe obespechenie naseleniya sovetskogo soyuza v gody Velikoy Otechestvennoy voyny: problemy i resheniya (k 75-letiyu so dnya Pobedy nad fashistskoy Germaniey) [Food Supply to the Population of the Soviet Union during the Great Patriotic War: Problems and Solutions (on the 75th Anniversary of the Victory over Nazi Germany)]. Vestnik Natsionalnogo Instituta Biznesa. (39). 260-267. (in Russian).

Tverdyukova E.D. (2010). Borba so zloupotrebleniyami v sfere kartochnogo snabzheniya naseleniya v SSSR. 1941-1947 gg [Food rationing coupons in the USSR in 1941-1947 and control of their abuse]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istoriya. (2). 32-40. (in Russian).

Voznesenskiy N. (1948). Voennaya ekonomika SSSR v period Otechestvennoy voyny [Military economy of the USSR during the Patriotic War] Moscow: Gospolitizdat. (in Russian).

Zemskov V.N. (1991). GULAG (istoriko-sotsiologicheskiy aspekt) [GULAG (historical and sociological aspect)]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (6). 10-27. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 12:51:37

Russia

Russia