Public administration in national security: actual problems of economic security in modern Russia (based on the results of the International Scientific and Practical Conference 6th Senchagov Readings: Economic security of Russia in the new reality)

Karavaeva I.V.1, Lev M.Yu.1

1 Институт экономики РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 44 | Citations: 50

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 5, Number 3 (July-september 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49225033

Cited: 50 by 30.01.2024

Abstract:

The materials of the plenary reports of the participants of the International Scientific and Practical Conference 6th Senchagov Readings, held in Moscow on March 30-31, 2022 in full-time and ZOOM format on the basis of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, are presented. The conference was supported with the organizational and scientific participation of the Section of Problems of Macroeconomics and Social Market Economy of the Russian Academy of Natural Sciences, and scientific and practical journals Economic Security and Development and Security.

The unprecedented sanctions regime that has been imposed on the Russian economy is essentially of a full-scale nature. Its purpose is maximum industrial, technological and financial isolation affecting domestic and foreign trade.

According to the report of the Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, "the applied practice of sanctions creates very serious threats not only for Russia, but also makes many countries think about the situation when similar sanctions may be applied against them, and how they can insure themselves against this."

In the reports of the participants of the plenary session, both theoretical aspects of economic security at the present stage and the problems of development and security of Russia were discussed. The relevant areas of research are as follows: the place of Russia in the modern world, the formation of the future political and economic world order, internal political and internal economic development of the country at the federal and regional levels.

Keywords: economic security, regional economic security, strategic management risks, socio-economic security, security indicators

Funding:

Статья подготовлена в соответствие с темой государственного задания Рег. № НИОКТР 121030500096-5; Рег. № ИКРБС «Новые вызовы и угрозы социально-экономической безопасности: меры бюджетно-финансового регулирования»

JEL-classification: F52, H56, H12

Основная цель конференции – исследование теоретической и практической значимости экономической безопасности как неотъемлемой составляющей национальной безопасности России в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. Для оценки данных вызовов и условий функционирования экономики необходимо серьезное теоретико-методологическое обоснование причин формирующихся качественно новых угроз, постоянный мониторинг и анализ тенденций возникновения макроэкономических рисков, создание механизмов их типологии и классификации, разработка подходов к оценке уровня социально-экономической безопасности.

Актуальность проведения научно-практической конференции «VI Сенчаговские чтения» подтверждается темами и результатами выступлений участников конференции, в которых отмечается недостаточная практическая результативность парирования рисков и угроз российской экономике с использованием методов бюджетно-финансового регулирования в условиях мобилизационной экономики, включая:

- неэффективную денежно-кредитную (финансовую, банковскую, налоговую) политика в условиях мобилизационной экономики;

- необходимость пересмотра денежно-кредитной политики с точки зрения ценовых факторов, влияющих на достижение целей нейтрализации угроз экономического роста России, и представление предложений по ее совершенствованию в контексте обеспечения экономической безопасности в условиях мобилизационной экономики;

- заниженные темпы экономического развития, наличие сдерживающих факторов монетарного, бюджетного и фискального регулирования;

- отсутствие системы скоординированного стратегического планирования и бюджетирования при принятии стратегических решений.

В настоящей статье рассматриваются итоги работы первого дня работы конференции, в течение которого были заслушаны доклады участников пленарного заседания.

Фото: президиум конференции, справа налево: Головнин М. Ю. – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН, председатель Организационного комитета Конференции; Караваева И.В. – д.э.н., профессор, г.н.с. Института экономики РАН, руководитель сектора экономической безопасности Института экономики РАН, д. член РАЕН, сопредседатель Организационного комитета Конференции; Казанцев С.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, г.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Открывая VI Международную научно-практическую конференцию ученых, специалистов, преподавателей вузов и аспирантов, Головнин М. Ю. – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН, председатель конференции – во вступительном слове отметил, что хорошей традицией Института экономики РАН, заложенной школой Вячеслава Константиновича Сенчагова, стало ежегодное проведение международных конференций по экономической безопасности. В честь его памяти они получили свое название – «Сенчаговские чтения». В этом году проводится уже шестая подобная конференция в условиях, когда проблематика, связанная с экономической безопасностью, не только не потеряла своей актуальности, но и приобрела чрезвычайную остроту. Наметим некоторые контуры, которые будут раскрыты в докладах участников конференции.

Известно, что российская экономика находилась в течение последних двух лет в зоне повышенной турбулентности, охватившей мировую «экономику из-за пандемии коронавируса» [12] (Golovnin, Nikitina, 2020). Но что уже очевидно, в данный момент мы находимся в кардинально иной, еще более сложной ситуации. В первую очередь это касается реализовавшихся внешних рисков и угроз, по сути, внешних шоков, дестабилизирующих российскую экономику. Ситуация остается тревожно неопределенной, и нельзя сказать, что процесс формирования внешних шоков завершился. Беспрецедентный санкционный режим, который был введен по отношению к экономике России, по сути, носит полномасштабный характер, затрагивающий внешнюю торговлю, которая сейчас фактически остановлена, как в силу действия эффекта санкций на расчетно-платежную систему, так и в силу логистических проблем. Российская финансовая система фактически отрезается от мировой финансовой системы через санкции на крупнейшие российские банки, замораживание внешних активов государства и другие меры. Санкции, безусловно, очень серьезные и ответные российские контрмеры должны быть соответствующими.

Маховик санкций по-прежнему раскручивается и не останавливается. Мы видим продолжение и развитие процесса введения все новых и новых санкций по отношению к России. Эти санкции, безусловно, оказывают очень мощное воздействие на экономику России, последствия для которой пока еще полноценно оценить мы в любом случае не можем, потому что у нас еще нет достаточно полной информации. Ясно уже сейчас, что этот мощный одномоментный шок приведет к падению ВВП России и раскручиванию инфляционной спирали. В мировой экономике в целом на самом деле тоже возникают очень серьезные проблемы. Там тоже происходят процессы, связанные с негативным воздействием наложенных на Россию санкций и возникают риски и угрозы, которые еще не до конца реализовались, но уже прослеживаются. Мы понимаем, что роль России в мировой торговле относительно невелика, но это не относится к отдельным рынкам и, прежде всего, к товарным – рынкам энергоносителей, рынкам продовольственных товаров и другим, где роль России весьма значима. Это касается также более мелких сегментов мирового рынка, на которых Россия занимает весьма значимые позиции. Это первое направление воздействия. Второе – это мировые финансовые рынки, на которых наблюдался кратковременный шок с начала этого года, связанный с напряжением политической ситуации и, соответственно, отмечались серьезные колебания цен активов. И хотя потом они несколько притормозились, в дальнейшем из-за высокой неопределенности сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация. Роль России на международных финансовых рынках еще меньше, чем в мировой торговле, но здесь тоже есть очень «много чувствительных моментов» [10] (Golovnin, 2016). Во-первых, сама практика санкций в том виде, в каком она была применена, на самом деле создает очень серьезные угрозы не только для России, но и заставляет многие страны задуматься о ситуации, когда, возможно, и в отношении них будут применены санкции, и, соответственно, о том, каким образом они могут себя от этого застраховать. Во-вторых, подрывается сама система норм и соглашений мировой финансовой системы и, безусловно, по крайней мере в относительно среднесрочной перспективе, возможны изменения «соотношения сил в мировой валютной системе» [11] (Golovnin, 2018), поскольку многие страны с формирующимися рынками, развивающиеся страны понимают возможные риски вложений в ведущие международные валюты, если соответствующие активы будут заморожены. Это с одной стороны. С другой стороны, все это может содействовать ускоренному развитию, внедрению цифровых валют, особенно цифровых валют центральных банков, которые как раз могли бы стать таким возможным способом устранения или, по крайней мере, ограничения тех валютных рисков, с которыми могут столкнуться страны. Это то, что касается внешнего контекста.

В своих исследованиях сотрудники Института экономики РАН, неоднократно обращали внимание на те внутренние риски, которые были связаны с экономической политикой, проводившейся в предшествующие периоды. Сейчас мы видим, что во многом эти риски, к сожалению, реализовались в виде внутренних препятствий для экономического развития, когда не в полной мере были реализованы программы импортозамещения, когда структура валютных резервов Центрального Банка в сложившейся ситуации создала возможность их заморозки, и значительный «отток капитала из страны» [9] (Golovnin, Lobanov, 2012) привел, по сути, к замораживанию большого объема активов за рубежом, при всем при том, что у нас в стране были проблемы с достаточностью ресурсов для инвестиций в экономику. Между тем, надо отдать должное, что сейчас действительно достаточно большой комплекс мер предпринимается правительством для того, чтобы нейтрализовать те угрозы, с которыми столкнулась экономика России, и в их число входят меры валютного контроля, которые были приняты в ответ на введенные финансовые санкции. Подобные меры беспрецедентны, так как в предыдущие периоды (после 1998 г.) ни в один из кризисов они не применялись. Намечается активизация программы импортозамещения, хотя здесь уже, конечно, во многом время упущено. В любом случае мы во многом зависим от того, как будет развиваться в дальнейшем санкционный режим. Сразу скажем, что мы сейчас начали исследование текущей ситуации в Институте экономики РАН и очень надеемся, что работа конференции будет плодотворной, и участники смогут в своих докладах проанализировать текущие события, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И самое главное, все же на данной конференции необходимо рассмотреть и выработать некоторые подходы к трансформации экономической политики России и в более глобальном аспекте – направления эволюции модели экономического развития России.

В заключение Головнин М.Ю. пожелал участникам конференции интересных дискуссий, по заявленным темам выступлений, конструктивного обмена мнениями по материалам докладов и успехов в дальнейшей работе по новым исследованиям.

Выступления на пленарном заседании с актуальным докладом на тему «Экономическая безопасность России: фундаментальный водораздел и новые рубежи» открыл Городецкий А. Е. – д.э.н., профессор, г.н.с., руководитель научного направления Института экономики РАН.

Фото: Городецкий А. Е. – д.э.н., профессор, г.н.с., руководитель научного направления Института экономики РАН, сопредседатель Организационного комитета Конференции.

В своем докладе Городецкий А.Е. отметил, что генеральные тенденции мирового и «внутриполитического развития» [13] (Gorodetskiy, 2018) до крайности обострили всю систему международных отношений, привели к накалу геополитической и геоэкономической конкуренции, переводя их в форму открытого военного конфликта, формально между Россией и Украиной, реально между Россией и США, их союзниками по военно-политическому блоку НАТО, коллективным Западом. Это совершенно по-иному ставит всю проблематику развития и безопасности России, ее место в современном мире, формировании будущего политического и экономического миропорядка, внутриполитического и «внутриэкономического развития страны» [14] (Gorodetskiy, 2021).

Конфликт с коллективным Западом во главе с США привел к многократному ужесточению санкционного давления на Россию, вплоть до ее полной изоляции и экономической блокады. Стали стандартными призывы к уничтожению России, ведется разнузданная кампания лжи и информационных войн. В этих условиях от страны, ее руководства, народа требуется предельная национальная мобилизация во всех областях жизни, в том числе в экономике. Соответственно, актуализируется тема мобилизационной экономики. Возникает вновь потребность вернуть ее в систему теоретического дискурса и оценить варианты и сценарии перехода к модели «мобилизационной экономики» [15] (Gorodetskiy, 2021).

На данном этапе уже можно очертить некие обозначившиеся тенденции социально-экономического развития, сделать исходные выводы о целесообразности, институтах и механизмах действия мобилизационной экономики. В заключение докладчик отметил, что модель мобилизационной экономики сегодня является приемлемым выбором для решения проблем не просто выживания, но и всего спектра проблем развития и безопасности, которые выступают в качестве стратегических национальных задач России на долговременных горизонтах.

В своем выступление Караваева И. В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, г.н.с., руководитель сектора Экономической безопасности Института экономики РАН – презентовала участникам конференции коллективную монографию «Экономическая безопасность России в новой реальности» [16] (Gorodetskiy, Karavaeva, Lev, 2021), подготовленную сотрудниками сектора экономической безопасности Института экономики РАН и представляющую собой результат исследований научного коллектива за 2020–2021 гг. Профессор И.В. Караваева проинформировала участников форума, что монография размещена в свободном доступе на сайте ИЭ РАН.

И.В. Караваева отметила, что книга представляет собой комплексное исследование произошедших изменений в системе вызовов и угроз национальной безопасности в экономической и социальной сферах в преддверии глобальной пандемии и в условиях пандемического кризиса на протяжении прошедших трех лет (2019–2021 гг.), вынудившего и руководство страны, и бизнес-сообщество существенно изменить свое восприятие «приоритетов экономического и социального развития» [22] (Karavaeva, 2020). В книге дана оценка природы пандемического кризиса, его соотношения с продолжающимся глобальным трансформационным кризисом. Обосновано возрастание теоретической и практической значимости социальной составляющей экономической безопасности, а также определены подходы к разрешению возникших на базе пандемического кризиса противоречий социальных и экономических интересов в развитии современного общества. Дан развернутый анализ расширения и качественных изменений внешних и внутренних угроз и рисков экономической безопасности на федеральном и субфедеральном уровнях в условиях пандемии. Намечены ориентиры формирования новых регулятивных мер обеспечения экономической безопасности в условиях пролонгирования и дальнейшей модификации «нестабильной социальной ситуации» [21] (Karavaeva, Bukhvald, Pavlov, 2018).

Профессор И.В. Караваева особо подчеркнула, что подробно рассмотренные в книге угрозы и риски отечественной экономике и российскому социуму сегодня обостряются и приобретают более жесткий характер. В условиях быстро развивающегося системного кризиса современной мировой экономики мы наблюдаем тотальное санкционное давление, направленное на снижение эффективности валютно-финансовой, торгово-экономической, социальной и регулятивной функций российской экономики странами Западного блока, с целью максимизации производственной, технологической и финансовой изоляции экономики и общества России, а также откровенные попытки блокирования роста экономики нашей страны.

Впервые на практике социальный, социально-политический, идеологический факторы воспринимаются не как некое дополнение к обеспечению национальной экономической безопасности, а как ее приоритетные составляющие. Формируется новая система отношений и интересов в национальных, регионально-блоковых и мировом социумах. Параллельно мы наблюдаем как государство все более активно выступает в роли «определяющего хозяйственного субъекта национальной экономики» [23] (Karavaeva, 2020).

Для оценки этих качественно новых вызовов и условий функционирования отечественной экономики необходимо серьезное теоретико-методологическое осмысление причин формирующихся качественно новых угроз, постоянный мониторинг и анализ тенденций трансформации макроэкономических рисков, разработка максимально точных методов и критериев оценки уровня социально-экономической безопасности.

Фото: президиум конференции, слева направо. Митяков С.Н. – д.ф.-м.н., профессор, д. член РАЕН, директор Института экономики и управления Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева; Казанцев С. В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, г.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН; Караваева И.В. – д.э.н., профессор, г.н.с. Института экономики РАН, руководитель сектора экономической безопасности Института экономики РАН, д. член РАЕН, сопредседатель Организационного комитета Конференции; Сазонова Е.С. – мл. научный сотрудник Института экономики РАН, секретарь Организационного комитета Конференции.

В своем докладе на тему «Мобилизационная модель экономики» С.Н. Митяков – д.ф.-м.н., профессор, д. член РАЕН, директор Института экономики и управления Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева – отметил, что анализ многочисленных источников и собственный опыт исследования теории региональных инновационных систем позволили автору накопить значительную статистику по вопросам эффективности инновационного развития. Одной из проблем такого развития выступает низкая эффективность инновационной деятельности даже при наличии значительного инновационного потенциала в отдельных регионах. Был даже зарегистрирован такой феномен, когда инвестиции в инновационное развитие значительно превышали объемы инновационной продукции, который был назван «инновационный крест» [30] (Maksimov, Mityakov, Mityakova, 2011) (по аналогии с демографическим крестом, когда смертность начинает превышать рождаемость). Несмотря на провозглашенный руководством страны курс на инновационное развитие экономики, а в последние годы – на ее цифровизацию, преобразования осуществляются крайне низкими темпами. Доля инновационной продукции в среднем по стране не превышает 6% (в развитых странах – 10–20%), а доля инновационной продукции малого предпринимательства не превышает 3%. С учетом очевидного отрицательного влияния низких темпов инновационного развития на экономическую безопасность страны в научной литературе появились работы, посвященные необходимости смены управленческой парадигмы в задачах обеспечения инновационной деятельности. Появился даже термин «принуждение к инновациям», который подразумевает усиление механизмов государственного управления и контроля состояния национальной и «региональных инновационных систем» [33] (Mityakov, Shiryaev, 2019).

В современных условиях выход из кризиса с последующим экономическим ростом сопряжен с использованием новой парадигмы управления страной. Она, в частности, включает масштабное использование элементов так называемой «мобилизационной экономики», которые применяли различные страны мира в кризисных условиях. Современный этап развития диктует необходимость обеспечения национальной и экономической безопасности страны, что, в свою очередь, требует расширения использования инструментов мобилизационной экономики.

Экономическая война, объявленная России, может стать последним ударом по мировой экономической системе. По мнению аналитиков группы «Эксперт», перестройка, начавшаяся прямо вчера, в течение нескольких десятилетий позволит вырасти новым крупным «региональным экономическим системам» [32] (Mityakov, 2019). Аналитики выделяют две основных причины, по которым беспрецедентные санкции против России могут оказать такое сильное влияние на мировую экономику. Первая заключается в том, что нельзя недооценивать Россию, которая занимает 25% мирового рынка энергетического сырья, дает около 15% мирового экспорта зерна, имеет сильные позиции на рынке металлов, урана и др. Второй причиной является то, что сам Запад давно уже неэффективен экономически. Неподдержанная индустриализацией самого Запада и его технологической модернизацией ставка на доминирование в финансовой сфере превратила экономику золотого миллиарда в дестабилизатор мирового хозяйства (много потребляют и слишком мало производят).

Фото: Бухвальд Е. М. – д.э.н., профессор, г.н.с. Института экономики РАН, руководитель Центра федеративных отношений и регионального развития; Соболева И.В. – д.э.н., г.н.с., руководитель Центра политики занятости и социально-трудовых отношений ИЭ РАН.

В докладе «Риски утраты оптимальной структуры российского местного самоуправления» Бухвальд Е. М. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, руководитель Центра федеративных отношений и регионального развития – отметил, что, как известно, сфера публичного (т.е. государственного и муниципального) управления обязательно включает в себя действия по устранению «рисков и угроз национальной безопасности» [2] (Bukhvald, 2016). Однако иногда эта сфера сама становится источником рисков и угроз. Это, прежде всего, связано с непродуманными преобразованиями, влекущими за собой риски – как для самого государства, так и для населения. Сегодня такие риски определяются теми намечаемыми преобразованиями в сфере российского местного самоуправления, олицетворением которых служит Законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроект уже принят Государственной Думой РФ в первом чтении, но под влиянием мощного вала негативных оценок, как со стороны экспертов, так и представителей самого муниципального сообщества, дальнейшее обсуждение данного законопроекта отложено до лета этого года.

Однако это не означает, что проблема в основном исчерпана, и «обсуждать здесь нечего» [5] (Bukhvald, Valentik, 2022). Во-первых, законопроект отложен, но полностью с обсуждения не снят. Во-вторых, дело даже не в самом законопроекте, а в том, что он отражает реально существующую позицию по вопросу о дальнейшей судьбе местного самоуправления, и с этой позицией нельзя согласиться. Наконец, в-третьих, действующее законодательство о местном самоуправлении (ФЗ № 131) действительно нуждается в корректировке, в связи с чем дискуссии по законопроекту могут дать и определенный конструктивный эффект.

По нашему мнению, можно выделить три негативных тренда преобразований в сфере местного самоуправления, которые в чем-то сложились ранее, но теперь еще более усугубляются новым вариантом муниципальной реформы в стране. Эти тренды таковы:

1. Дефедерализация (унитаризация) практики регулирования правовых, институциональных и экономических основ российского местного самоуправления.

2. Последовательное оттеснение местного самоуправления от решения вопросов экономического развития территорий.

3. Все большее огосударствление местного самоуправления с подавлением его природы как института гражданского общества, как продукта прямой инициативы и ответственности со стороны населения.

Рассмотрим кратко эти тренды как потенциальный источник рисков и угроз национальной безопасности.

Анализ законопроекта доказывает, что этот документ логически продолжает и даже усиливает акцент унитаризации регулирования института местного самоуправления в Российской Федерации, несмотря на то, что Конституция РФ 1993 г. в целом остается в этом вопросе на позициях реального федерализма. Конституция РФ закрепляет «установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления» как предмет совместного ведения Федерации и ее субъектов. Другими словами, если исходить из духа и буквы Конституции, участие Федерации и ее субъектов в регулировании основ местного самоуправления должно было бы быть сбалансированным, но при этом даже не относительно каждой конкретной позиции, а только в пределах общих принципов функционирования этого института публичной власти.

Однако на деле предоставленные в 1990-х гг. субъектам Федерации широкие права в этой сфере затем раз за разом подвергались «усечению» [3] (Bukhvald, 2018). Позитивный смысл таких преобразований (формирование единого муниципального пространства страны с поддержанием примерно равных прав граждан всех регионов на местное самоуправление) постепенно сменился идеологией жесткого универсализма. Аналогичная ситуация характерна и для нового законопроекта. Сопоставление текстов действующего ФЗ № 131 и нового законопроекта убедительно доказывает, что законопроект логически продолжает и даже усиливает акцент унитаризации регулирования институтов местного самоуправления.

Хорошо заметно, что в соответствии с нормами законопроекта именно в организации местного самоуправления у субъектов Федерации полностью «связаны руки». Действующая ныне система институтов местного самоуправления, даже при ограниченности полномочий субъектов Федерации, все-таки оставляет простор для адаптации этой системы к условиям тех или иных регионов страны (так, одни регионы сохраняли поселенческие муниципалитеты, другие – упраздняли). Теперь, когда допустимая система институтов местного самоуправления сведена к минимуму, возможность такого маневра полностью исчезает. В таблице 1 отражена динамика и состав муниципальных образований по итогам реформы 2003 г.

Таблица 1

Динамика и состав муниципальных образований по итогам реформы 2003 г.

|

На начало года

|

Всего

|

в том числе:

| |||||||

|

Муниципальные

районы

|

Муниципальные

округа

|

Городские

округа

|

Городской

округ с внутригородским делением

|

Внутригородской

район

|

Внутригородское

муниципальное образование города федерального значения

|

Городское

поселение

|

Сельское

поселение

| ||

|

2005

|

24372

|

1817

|

–

|

526

|

–

|

–

|

236

|

1823

|

20106

|

|

2006

|

24200

|

1793

|

–

|

520

|

–

|

–

|

236

|

1732

|

19919

|

|

2010

|

23907

|

1829

|

–

|

512

|

–

|

–

|

236

|

1739

|

19591

|

|

2020

|

20846

|

1673

|

33

|

632

|

3

|

19

|

267

|

1398

|

16821

|

|

2021

|

20303

|

1606

|

100

|

630

|

3

|

19

|

267

|

1346

|

16332

|

Законопроект допускает только три вида муниципалитетов: городской округ, муниципальный округ и внутригородское муниципальное образование города федерального значения. Внутригородское муниципальное образование города федерального значения – институт малораспространенный (267) и малозначимый для социально-экономического развития этой категории городов. Тогда на деле остаются легитимными только два вида муниципалитетов – городские и муниципальные округа. С учетом того, что различие между ними носит технический характер (структура расселения), получается, что в случае принятия законопроекта вся страна при огромном многообразии условий ее регионов будет оперировать округами как единственным (одноуровневым) видом муниципальных образований. Другими словами, институциональная картина российского местного самоуправления повсеместно и единообразно меняется, причем в направлении полностью противоположном тому, что ранее устанавливалось Федеральным законом № 131. В таблице 2 отражены изменения структуры муниципальных образований в случае принятия законопроекта.

Таблица 2

Изменение структуры муниципальных образований в случае

принятия законопроекта

|

На начало года

|

Всего

|

в том числе:

| |||||||

|

Муниципальные

районы

|

Муниципальные

округа

|

Городские

округа

|

Городской

округ с внутригородским МО

|

Внутригородской

район

|

Внутригородское

муниципальное образование города федерального значения

|

Городское

поселение

|

Сельское

поселение

| ||

|

2021

|

20303

|

1606

|

100

|

630

|

3

|

19

|

267

|

1346

|

16332

|

|

Около 2200–2300

|

|

Около 1500-1600

|

Около 700

|

|

|

|

|

| |

Между тем, именно местное самоуправление, как уровень публичной власти, наиболее близко к населению; именно оно дает гражданам возможность прямого выражения и защиты своих жизненных интересов. Именно на местном уровне (муниципальные выборы, местные референдумы и пр.) в наибольшей мере реализуется право граждан прямо соприкасаться не только с решением местных проблем, но и с управлением государственными делами в целом. Характерно, что даже при решении ключевого для ситуации с местным самоуправлением на той и иной территории вопроса о судьбе поселений, законопроект отказывается от опоры на прямое волеизъявление населения, заменяя его проблемной формулой «согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района». Здесь возможны сложные юридические коллизии.

Целесообразно отказаться от даваемого в законопроекте определения местного самоуправления через неконкретную и далекую от действительности формулу «самоорганизации» населения. Эта формула переводит участие российского населения в деятельности местного самоуправления в сферу глубокой неопределенности. Вместо формулы МСУ как «формы осуществления народом своей власти» мы видим формулу МСУ как «формы самоорганизации граждан». Но что это за «самоорганизация»? Каковы ее процедуры? Создает она некие властные структуры или нет? Это остается неясным.

По нашему мнению, в основе такого определения должна лежать гипотеза интеграции практики централизованного регулирования и территориально-общественной организации населения с четким разграничением того, что в деятельности местного самоуправления является объектом централизованного регулирования, а что – продуктом инициативы и ответственности самого населения, в том числе и в форме юридически точно определенной «самоорганизации».

Д.э.н., профессор Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Курепина Н.Л. презентовала доклад, подготовленный в соавторстве с к.э.н., доцентом Бериковой Н.Б. и аспирантом Хулхачиевой В.Б., на тему «Финансовые риски в системе экономической безопасности сельских муниципальных образований Калмыкии».

В докладе автор отметила, что неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития» отнесено Стратегией экономической безопасности РФ на период до 2030 г. к вызовам и угрозам экономической безопасности «пространственного развития» [4] (Bukhvald, Kolchugina, 2019).

Адекватным ответом на указанный вызов в Стратегии пространственного развития должно стать создание условий для развития российского федерализма путем точного учета региональной специфики в нормативно-правовых актах федерального уровня, всемерного поощрения законотворческого поиска в сфере пространственного развития региональных органов власти и органов местного самоуправления, а также стимулирования распространения апробированных институциональных новшеств и передовых практик, «нацеленных на саморазвитие территорий, от одних регионов и муниципальных образований к другим» [4] (Bukhvald, Kolchugina, 2019).

Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы предусмотрен общий объем финансирования в размере около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 трлн рублей [17].

Принимаемые государством меры по устойчивому развитию сельских территорий республики привели к определенным позитивным моментам, но не решили всех проблем, особенно качества проживания сельского населения.

В настоящее время в первом чтении Государственной Думой рассмотрен проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в котором предлагается укрупнение органов муниципального управления. Окончательный вариант закона еще не принят и вызвал много разногласий.

Считается, что социальный контроль над сельскими территориями могут обеспечить сельско-городские муниципальные образования с «высоким уровнем самоорганизации» [27] (Kurepina, 2020). Но, приемлемо ли такое решение для исследуемого региона, такого как Республика Калмыкия, где всего три города, а удаленность населенных пунктов от районных центров составляет значительные расстояния, более 50 км, а средняя площадь сельских муниципальных образований варьирует от 20 тыс. га в западной зоне до более 100 тыс. га в южной и восточной?

Проведенный анализ финансового обеспечения сельских муниципальных образований показал, что при формировании доходной части преобладают безвозмездные поступления, составляющие более 60%; данный фактор следует отметить как негативный, так как он приводит к формированию дотационного бюджета.

Формирование дотационного бюджета провоцирует возникновение финансовых рисков, оказывающих «негативное влияние на развитие сельских территорий» [28] (Kurepina, Pavlova, Zienko, 2021). Собственные доходы формируются за счет налоговых и неналоговых поступлений, однако их доля незначительна, от 25% в центральной и 28% в восточной до 44% в западной зоне.

Анализ распределения безвозмездных поступлений по сельским муниципальным образованиям показал их неравномерность, от 26,3 тыс. руб. в западной зоне до 47,1 тыс. руб. в восточной зоне; еще «большая вариабельность отмечается по отдельным СМО» [46] (Kurepina, Shovaeva, Berikova, Namrueva, 2019).

Низкий уровень доходов, безработица привели к значительному сокращению численности сельского населения за послереформенный период, на 51,3 тыс. чел., или 26,8%, росту демографической нагрузки.

В заключение докладчик сделал ряд предложений, в том числе:

- территориальное развитие должно проходить с учетом региональных особенностей в каждом субъекте РФ и муниципальном образовании;

- следует рассмотреть возможности создания сельско-городских поселений;

- необходимо повысить уровень самофинансирования СМО.

В докладе на тему «Вывоз капитала из России и национальная безопасность в новых геополитических реалиях» Хейфец Б. А. – д.э.н., г.н.с. Института экономики РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ – доложил, что отток капитала включает осуществление зарубежных прямых и портфельных инвестиций, вывод капитала в офшоры, покупку валюты, «выплаты по внешним кредитам и т.д.» [31] (Krasavina, Ogloblina, Portnoy, 2020). Есть оценки, что примерно треть легального и нелегального оттока капитала из России связана с приобретением жилой и коммерческой недвижимости за рубежом.

Отток капитала из России в 2021 г. вырос с $50,4 млрд до $72 млрд годом ранее, то есть на 42%, в основном за счет приобретения иностранных активов прочими секторами, преимущественно в форме прямых инвестиций (более $30 млрд), и через вложения в иностранные ценные бумаги резидентами (более $9 млрд). Чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за тот же год составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее.

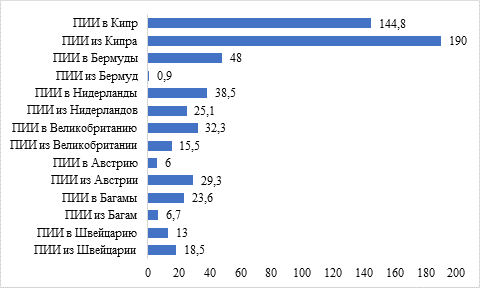

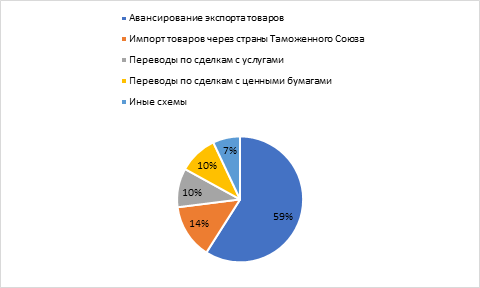

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2022 г. вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил $12,8 млрд. В январе 2021 г. он был на уровне $9 млрд (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Куда вывозятся и откуда ввозятся ПИИ,

на 1 января 2021 г., млрд долл.

Источник: составлено авторами.

Рисунок 2. Структура вывоза денежных средств за рубеж

(неклассифицированные операции), 2021 г. (1-ое полугодие), %

Источник: составлено авторами.

Новым каналом вывоза капитала стала криптовалюта. Спрос россиян на криптовалюты в 2022 г. стремительно растет – объемы операций с криптовалютами увеличились в три-пять раз на разных площадках. Для россиян эти активы стали простым способом выйти в валюту за рубежом. Больше всего пользователи из России интересуются стейблкойнами, в частности Tether (криптовалюта, привязанная к курсу доллара в соотношении 1:1). 5 марта 2022 г. объем торгов Tether к рублю составлял 2,6 млрд рублей, а 6 марта 2022 г. – 1,4 млрд рублей.

Например, россияне массово продают криптовалюты в ОАЭ. Есть запросы от швейцарских брокеров, которые хотят избавиться от криптовалюты в размере не меньше 2 млрд долл. Есть запрос клиента, который хочет продать 125 тыс. биткоинов, чтобы вывести деньги в Австралию. Это около 6 млрд долл., или больше 600 млрд рублей. Некоторые криптовалютные торговые платформы и сервисы ввели ограничения в отношении россиян. Есть программы отслеживания санкционных участников.

В заключение выступления автор сделал следующие выводы:

1. За короткий срок создана защитная мобилизационная модель, предполагающая жесткое ограничение участия российской экономики в международных валютно-финансовых связях.

2. В краткосрочной перспективе эта модель ограничит отток капитала из России, но не приведет к его «притоку в Россию» [42] (Kheyfets, 2010).

3. В среднесрочной перспективе ограничение внешнего финансирования вызовет немало проблем с восстановлением экономического роста, будет способствовать обесценению национальной валюты и росту инфляции, то есть «стимулировать отток капитала» [1] (Alekseev, Dzhagityan, Karachev, 2019).

4. Будут активнее применятся новые формы и направления вывоза капитала. Это, прежде всего, криптовалюты, контролировать трансграничное использование которых нельзя только на внутреннем контуре. Может возрасти транзитная роль для вывоза капитала юрисдикций зарубежных государств ЕАЭС и СНГ, Китая.

5. Ориентация на китайский юань и использование китайских банков и платежной системы UnionPay может лишь сгладить проблему внешнего финансирования, но принципиально не решит ее.

6. Предстоит кропотливая работа по восстановлению нормальных международных валютно-финансовых отношений, так как решение проблемы вывоза капитала невозможно только на национальном уровне и требует глобального сотрудничества. Речь идет о реализации плана BEPS, соглашения о минимальном корпоративном налоге и тому подобных международных договоренностей, в которых Россия участвовала до событий февраля 2022 г.

В докладе на тему «Экономическая безопасность России в контексте современной денежной теории и цифровой валюты» Цакаев А.Х. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, профессор Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова – отметил, что последнее десятилетие набирает оборот, с одной стороны, развитие цифровых платежных средств, включая частные «криптовалюты (биткоин и прочие) и CBDC» [44] (Tsakaev, Khadzhiev M. R., 2020), а с другой – в теории денег наблюдается усиление ММТ, в корне меняющее представление о денежном обращении как в части цели, так и его исходной точки (начала).

Центральной идеей в MMT является полная государственная монополия на денежную эмиссию в ДСГ, как наличную, так и безналичную. Именно для реализации этой цели актуализирована идея создания и внедрения CBDC как третьей формы современных денег. По сути, речь идет не о дополнительной (цифровой) форме, а о новой форме денег, позволяющей решить в перспективе вопрос о полной монополизации денежной эмиссии государством через вытеснение из «обращения наличных и безналичных денег» [43] (Tsakaev, Rassukhanov, 2016).

Центральные банки и ряд ученых представляют CBDC как дополнительную форму национальной валюты, эмитируемую в цифровом виде, сочетающую в себе свойства наличных и безналичных платежных средств и равноценную наличным и безналичным формам денег. Так, возникновение CBDC, согласно докладу Банка России о цифровом рубле (далее – Доклад), вызвано необходимостью использования цифровых денег как в онлайн-режиме через Интернет, так и в офлайн-режиме – при отсутствии Интернета.

Российским мега-регулятором национального финансового рынка в Докладе были вынесены на общественное обсуждение следующие четыре модели цифровизации российского рубля:

1. Модель A (модель одноуровневая, оптовая).

2. Модель B (модель одноуровневая, розничная).

3. Модель С (модель двухуровневая розничная, в которой финансовые организации транзитные агенты).

4. Модель D (модель двухуровневая розничная, в которой финансовые организации участники расчетов).

При этом правильный выбор модели («рыночной» или «оптовой») внедрения в денежное обращение в стране CBDC будет влиять на трансформацию современных государств в ДСГ или ДНСГ.

Публикация Доклада, согласно данным Банка России, имела большой резонанс в российском обществе. Большинство респондентов поддержали инициативу Банка России по введению цифрового рубля, высказав свою позицию по вопросам Доклада и представив ряд предложений по подходам внедрения цифрового рубля. Банк России учел некоторые из них при разработке Концепции цифрового рубля. Так, большинство респондентов (75% из 196) настаивали на внедрении цифрового рубля незамедлительно, и, как следствие, Банк России с января 2022 года приступил к тестированию прототипа платформы цифрового рубля (далее – ПЦР). 138 из 196 респондентов (70%) высказались в пользу той или иной модели реализации цифрового рубля, при этом 116 респондентов (84%) поддержали модель D (двухуровневую децентрализованную розничную), сохраняющая существующую в России модель денежно-кредитной системы.

С позиции экономической и национальной безопасности России цифровизация российского рубля должна «предусматривать два этапа» [45] (Tsakaev, 2022). На начальном этапе перехода на цифровой рубль более предпочтительной представляется модель В (исключает системные риски для ПЦР), на втором – плавный переход на модель С (позволяющей сохранить двухуровневую денежно-кредитную систему в стране, после полного сброса балласта на ее втором уровне в период функционирования модели В).

В докладе на тему «Новые возможности государственно-частного партнерства в связи с пандемией COVID-19» Князев Ю.К. – д.э.н., профессор, г.н.с. ИЭ РАН – обратил внимание на то, что в условиях чувствительного «ухудшения положения частного бизнеса из-за коронакризиса» [26] (Kulikova, Lobanov, Sheynin, 2021) позитивную роль может сыграть более активное использование государственно-частного партнерства как средства привлечения инвестиций предпринимателей и банков для реализации государственных программ и национальных проектов. Как показывает практика, на один рубль из фондов развития приходится до пяти рублей частных вложений [18]. ГЧП полезно и для бизнеса, который получает возможность участвовать в выполнении крупных государственных проектов, что позволяет пользоваться госзаказами и государственными контрактами, льготным кредитованием и налогообложением, иметь гарантированный сбыт продукции и прибыль на вложенный капитал.

К сожалению, ГЧП пока не используется как действенное средство выполнения плановых задач по развитию высокотехнологичных отраслей (станкостроения, электротехнического оборудования, бытовой техники). В нашей рыночной экономике с преобладанием частной собственности «возможно только такое планирование» [24] (Karavaeva, 2020), которое не будет нарушать коммерческую самостоятельность предприятий при привлечении их к выполнению общегосударственных проектов. Именно государственно-частное партнерство способно обеспечить такое планирование, необходимое для достижения стратегических целей. Тем самым бизнес получит то, чего ему сейчас особенно не хватает – уверенность в прибыльном вложении капитала в производство продукции, которая будет гарантированно востребована на внутреннем рынке и «положит конец засилью иностранных изделий» [25] (Knyazev, 2016).

Можно выразить уверенность, что в трудных условиях преодоления последствий пандемического кризиса и тотальных антироссийских санкций открываются новые возможности более широкого использования ГЧП для развития отечественного производства на базе имеющихся внутренних ресурсов и более тесного взаимодействия государства и бизнеса.

В докладе на тему «Оценка качества государственных программ Российской Федерации и противодействия манипулированию их индикаторами и показателями» Наумов С. Н. – к.э.н., доцент, зам. руководителя Центра Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России – отметил, что «государственные программы являются основным инструментом» [34] (Naumov, Gretchenko, 2021) реализации государственной социально-экономической политики, в том числе главным инструментом достижения национальных целей развития России на период до 2030 года, обеспечивая содержательную взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. На них приходится порядка 80% расходов федерального бюджета. Это, естественно, требует усиления их результативности и повышения эффективности реализации.

Действующая Методика оценки эффективности реализации госпрограмм достаточно хорошо отработана. Фактически, речь идет об оценке степени достижения запланированных результатов и результативности реализации госпрограммы. Между тем реализация госпрограммы зависит от того, насколько качественно сформирована сама госпрограмма и ее структурные элементы, от уровня проработанности рисков и ограничений ее реализации в плановом периоде, эффективности системы управления реализацией. Тем не менее все это остается вне рамок оценки. В результате при формальном достижении плановых значений элементов не всегда достигается изначально запланированный социально-экономический эффект.

В этой связи в Центре развития программно-целевого управления по заказу Минэкономразвития России разработана и прошла первичную апробацию многокритериальная модель оценки качества «государственных программ Российской Федерации» [35] (Naumov, Martishina, Ekaterinovskaya, Shevchenko, 2022). Новые методологические подходы трансформированы в алгоритм и инструментарий проведения оценки, доведены до уровня проекта Методических указаний и апробированы на примере нескольких государственных программ различного формата и сфер реализации.

В основу модели оценки качества госпрограмм были положены следующие методологические предпосылки:

- понятия «качество государственной программы» и «результативность реализации государственной программы» необходимо разграничивать;

- высокая результативность программы не всегда тождественна ее высокому качеству, поскольку плановые задания не всегда отвечают требованиям и критериям качества. Высокому качеству программы может сопутствовать ее низкая результативность, и наоборот;

- оценку качества госпрограммы следует проводить по наиболее значимым характеристикам или параметрам государственной программы как документа стратегического планирования, разрабатываемого в рамках программирования и планирования.

Предложенная модель отличается высокой устойчивостью к возможному манипулированию показателями с целью намеренного изменения рейтинга той или иной программы. Эта устойчивость достигается, во-первых, использованием значительного числа частных критериев (24 критерия и соответствующих числовых значений), во-вторых, использованием интервальной шкалы оценки.

В заключение докладчик разъяснил, что понимается под манипулированием индикаторами (показателемя), а именно, преднамеренное воздействие со стороны заинтересованных лиц на искажение реальных значений, соответствующих индикаторов (показателей) с целью представления лицу, принимающему решение, более выгодной для себя оценки состояния субъекта, находящегося в сфере ответственности соответствующих заинтересованных лиц. В модели предложена система мер по противодействию манипулированию индикаторами и показателями госпрограмм и национальных проектов.

В докладе на тему «Люди как главный источник развития и безопасности страны» Казанцев С. В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, г.н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН – отметил, что безопасность человеческого общества включает:

- сохранение населения и увеличение его численности;

- защиту территории его проживания;

- обеспечение суверенитета страны;

- рост благосостояния населения;

- сохранение и улучшение позиций страны в мире;

- обеспечение экологической безопасности.

Основное внимание в выступлении сосредоточено на динамике численности населения Российской Федерации в 1991–2021 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Прирост (+), убыль (–) численности населения отдельных стран

за период 1993–2020 гг., млн чел.

|

Страна

|

Прирост населения

|

Страна

|

Убыль населения

|

|

США

|

76,694

|

Эстония

|

-0,232

|

|

Турция

|

27,717

|

Армения

|

-0,542

|

|

Узбекистан

|

12,954

|

Латвия

|

-0,744

|

|

Таджикистан

|

4,057

|

Беларусь

|

-0,786

|

|

Азербайджан

|

2,830

|

Литва

|

-0,968

|

|

Казахстан

|

2,421

|

Молдова

|

-1,070

|

|

Туркменистан

|

2,172

|

Грузия

|

-1,132

|

|

Киргизия

|

2,053

|

Россия

|

-1,224

|

|

Монголия

|

1,226

|

Украина

|

-10,517

|

Показано, что в этот отрезок времени Россия пережила волну депопуляции (1996–2008 гг.), прошла через период роста численности населения (2009–2017 гг.), и с 2018 г. в стране началась вторая волна депопуляции. Приведены данные среднесрочного прогноза органов исполнительной власти, согласно которым убыль российского населения продолжится. Такие волны уменьшения населения «угрожают безопасности любого государства, в том числе и России» [20] (Kazantsev, 2019).

Для Российской Федерации это тем более тревожно, поскольку у ее южных и восточных соседей (Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая) происходит быстрый «рост численности населения» [19] (Kazantsev, 2016).

Докладчик показал, что угрозу депопуляции сопровождает угроза обезлюдевания северных и восточных регионов страны, численность населения которых «сокращается наиболее быстро» [20] (Kazantsev, 2019). В результате увеличиваются территориальные диспропорции в расселении жителей РФ. Все большее их число сосредоточивается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В докладе также представлены некоторые результаты статистического исследования этнического и конфессионального аспектов изменений численности населения Российской Федерации. Показано, что численность населения части «этнических» регионов увеличивается, хотя и заметно медленнее, чем в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

В докладе на тему «Социальное государство и экономическая безопасность» д.э.н., профессор, г.н.с. Института экономики РАН Павленко Ю.Г. представил участникам конференции «концептуальные основы современного социального государства» [37] (Pavlenko, 2022), способного обеспечить экономическую безопасность как страны, так и ее граждан. Экономическая безопасность, «опирающаяся на социальное государство» [36] (Pavlenko, 2021), рассматривается в рамках, следующих трех аспектов.

Это, во-первых, «выбор модели социального государства» [36] (Pavlenko, 2021) исходя из существующей мировой практики. Речь идет о модели «либерального» государства всеобщего благосостояния, а также о консервативно-корпоративистской и социал-демократической моделях. При этом выбор адекватной модели социального государства предлагается на основе реализации принципа инставрации – особого типа социально-экономической политики, реактуализующей нереализованные ранее исторические возможности.

Во-вторых, опора на всемерное развитие инновационной экономики или экономики знаний.

В-третьих, активно формирующийся многополярный мир и занятие в нем достойного места. Речь идет о России в качестве независимого в политическом, экономическом и социально-культурном отношении государстве.

Соболева И.В. – д.э.н., г.н.с., руководитель Центра политики занятости и социально-трудовых отношений ИЭ РАН – в докладе на тему «Новые вызовы в сфере труда в условиях модификации отношений занятости» отметила, что на протяжении по крайней мере последних десяти лет, когда стали регулярно проводиться соответствующие замеры, на рабочих местах, соответствующих их профессиональной квалификации, занято менее половины работающего населения. Это представляет собой угрозу как для экономической, так и для социальной безопасности, поскольку препятствует сбалансированному воспроизводству национального человеческого потенциала, снижает эффективность его использования и обостряет проблему «дефицита трудовых ресурсов» [41] (Soboleva, 2021). Сегодня появились новые вызовы, усугубляющие этот процесс, обусловленные действием двух взаимосвязанных факторов: стратегического – наступления цифровой экономики, и ситуационного – спровоцированного пандемией бурного «развития дистанционных и гибридных форм занятости» [40] (Soboleva, 2019).

В докладе на основе данных Комплексного наблюдения условий жизни населения предпринята попытка оценить остроту этой проблемы и выявить уязвимые зоны, на которые следует направить усилия государства.

Своеобразие современного этапа развития сферы труда в России определяется тем, что изменения, обусловленные глобальными технологическими сдвигами и уверенным наступлением цифровой экономики, наложились на последствия постсоветских социально-экономических трансформаций. Недостаточность трудовых доходов широких слоев населения деформирует систему приоритетов работников и задает структуру трудовых ценностей, в которой устойчиво «доминирует ценность высокого заработка» [39] (Soboleva, Chubarova, 2017). В докладе на основе данных Комплексного наблюдения условий жизни населения показано, что следствием этого становится кардинальное расхождение профилей профессионального образования работников и характеристик занимаемых ими рабочих мест. Этот устойчивый дисбаланс препятствует сбалансированному воспроизводству национального человеческого потенциала, снижает эффективность его использования и формирует дефицит кадрового обеспечения технологического прогресса.

На таком фоне важнейшим вызовом последних месяцев стало обострение кризиса кадрового обеспечения ИТ-сферы, связанное с новой волной оттока из страны специалистов по разработке и продвижению цифровых технологий. Для его разрешения государство утвердило пакет мер поддержки этой сферы, предусматривающий освобождение профильных компаний от НДС, предоставление льготных кредитов, отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Оценить эффективность предложенных мер позволяют результаты исследования структуры ценностей и настроений этой категории работников, проведенного ИЭ РАН на рубеже 2018–2019 гг. Было установлено, что даже в условиях относительно благополучных социально-экономических реалий лишь примерно половина обследованных специалистов ориентировались на работу в России. В числе факторов, побуждающих к отъезду, доминировали высокое качество жизни в принимающих странах и политическая обстановка в стране. Среди факторов, связанных с работой, внутренние трудовые ценности, такие как интересная работа, желание быть на передовом краю своей сферы деятельности оказались весомее заработка и других материальных выгод. В связи с этим представляется, что разработанный на сегодняшний день пакет мер, направленных на предотвращение оттока кадров из сферы ИТ, недостаточно учитывает специфику потребностей и приоритетов этой элитной категории человеческого потенциала.

Чубарова Т.В. – д.э.н., г.н.с., руководитель Центра экономической теории социального сектора ИЭ РАН – в докладе на тему «Система здравоохранения России в новых реалиях: вызовы и решения» отметила, что система здравоохранения является важнейшим фактором воспроизводства человеческого потенциала. От ее состояния, способности реагировать на современные потребности во многом зависит качество жизни населения. Произошедшие в последнее время существенные изменения в жизни общества, в том числе обусловленные пандемией, поставили перед системой здравоохранения вызовы, связанные с необходимостью реализации основных задач здравоохранения в условиях новой реальности, что требует анализа ситуации и «разработки специальных мер» [38] (Soboleva, 2017). При этом, хотя общие задачи системы здравоохранения остаются прежними – доступная и качественная медицинская помощь и защита от финансовых рисков в случае нездоровья, в настоящее время возникают и новые цели, например, обеспечение гибкости здравоохранения, способного выполнять свои «основные задачи в изменяющихся условиях» [29] (Lenchuk, Grinberg, Golovnin, 2020). Следует отметить, что в России проблемы накапливаются и, например, проблемы с доступностью медицинской помощи отмечались и до пандемии. Для того чтобы ответить на новые вызовы, необходимо определить соотношение между индивидуальным и общественным в формировании систем здравоохранения, их организации и финансирования. Одна из важнейших проблем для России – пределы ответственности различных акторов в обеспечении здоровья граждан в условиях хронически низкого финансирования здравоохранения государством и на этом фоне роста личных выплат граждан, в том числе и с учетом возможностей цифровизации.

Гаджиев Н.Г. – д.э.н., профессор, проректор по экономике и финансам Дагестанского государственного университета – в докладе в соавторстве с Коноваленко С.А. – к.э.н., доцентом Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя – на тему «Современные вызовы и угрозы экономической безопасности России: проблемы и пути их нейтрализации» отметил, что современные вызовы и угрозы в обеспечении экономической безопасности государства нашли свое отражение в «Стратегии экономической безопасности РФ на период 2030 года». Данный нормативно правовой акт следует считать системообразующим, комплексным и всеобъемлющим, направленным на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности государства. В документе сконцентрировано 25 основных вызовов и угроз, его основное стратегическое назначение – консолидировать усилия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности.

Однако документ не в полной мере детализирует современные тенденции и риски в системе экономической безопасности, нет ранжирования представленных вызовов и угроз по степени опасности и вероятности наступления, отсутствует их научно-обоснованная классификация. С позиции авторов, необходим тщательный анализ современных вызовов и угроз государства с целью выработки мер и направлений по их нейтрализации и недопущению реализации негативного сценария социально-экономического развития нашей страны.

Следует отметить нелогичность с позиции современной политики государства выделение такой угрозы, как установление избыточных требований в области «экологической безопасности» [7] (Gadzhiev, 2022), рост затрат на обеспечение «экологических стандартов производства и потребления» [6] (Gadzhiev, Konovalenko, Trofimov, 2019). Прежде всего, данная угроза не соотносится с политикой декарбонизации экономики и перехода России к экологичной экономики в 2050 году.

Сегодня в динамически изменяющемся мире особое значение для обеспечения экономической безопасности имеет постоянный мониторинг вызовов и угроз в данной сфере; необходимость классификации и ранжирования угроз и вызовов в сфере обеспечения экономической безопасности диктуется подготовкой комплекса «эффективных мер по снижению рисков» [8] их наступления для нашего государства в среднесрочной и долгосрочной перспективе (Gadzhiev, Kiseleva, Skripkina, 2022).

References:

Alekseev P. V., Dzhagityan E. P., Karachev I. A. (2019). Vneshneekonomicheskaya politika Rossii v usloviyakh globalnyh riskov [Russia's foreign economic policy in the context of global risks] (in Russian).

Bukhvald E. M. (2016). Strategicheskoe planirovanie – institutsionalnaya osnova perekhoda k ustoychivomu razvitiyu rossiyskoy ekonomiki [Strategic planning - institutional framework for the transition of Russian economy to sustainable development]. Federalizm. (1(81)). 19-30. (in Russian).

Bukhvald E. M. (2018). «Samorazvitie» regionov i prioritety regulirovaniya prostranstvennoy struktury rossiyskoy ekonomiki / E. M. Bukhvald ["Self-development" of regions and the regulation priorities of the spatial structure of the economy of Russia]. Federalizm. (2(90)). 32-45. (in Russian).

Bukhvald E. M., Kolchugina A. V. (2019). Strategiya prostranstvennogo razvitiya i prioritety natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [The spatial development strategy and national security priorities of the Russian Federation]. Economy of the region. (15 (3)). 631-643. (in Russian). doi: 10.17509/2019-3-1.

Bukhvald E. M., Valentik O.N. (2022). Riski utraty optimalnoy struktury rossiyskogo mestnogo samoupravleniya [Risks of losing the Russian local self-government optimal structure]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 45-60. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.1.114400.

Gadzhiev N. G. (2022). Teoreticheskie aspekty formirovaniya i razvitiya ekologicheskoy ekonomiki v Rossii [Theoretical aspects of the formation and development of the ecological economy in Russia] (in Russian).

Gadzhiev N. G., Kiseleva O. V., Skripkina O. V. (2022). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii na sovremennom etape [Russia's economic security at the present stage] (in Russian).

Gadzhiev N. G., Konovalenko S. A., Trofimov M. N. (2019). «Ekologicheskaya ekonomika» - vazhneyshaya chast ideologii «Global Commons» v obespechenii ustoychivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya obshchestva ["Ecological economy": the most important aspect of the ideology of the Global Commons in supporting sustainable socio-economic development]. Yug Rossii: ekologiya, razvitie. (4). 17-24. (in Russian). doi: 10.18470/1992-1098-2019-4-17-24.

Golovnin M. Yu. (2016). Denezhno-kreditnaya politika Rossii v usloviyakh krizisa [Monetary policy in Russia during the crisis]. The Journal of the New Economic Association. (1(29)). 168-173. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2016-29-1-8.

Golovnin M. Yu., Lobanov M. M. (2012). Investitsionnoe vzaimodeystvie Rossii so stranami «poyasa sosedstva» [Investment interaction of Russia with the countries of "a neighbourhood belt"]. Russian Foreign Economic Bulletin. (1). 17-31. (in Russian).

Golovnin M. Yu., Nikitina S.A. (2020). Kanaly vozdeystviya pandemii COVID-19 na ekonomiku Rossii [Channels of impact of the COVID-19 pandemic on the Russian economy]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (5). 9-23. (in Russian). doi: 10.24411/2073-6487-2020-10053.

Golovnin, M. Yu. (2018). Novye tendentsii uchastiya Rossii v mezhdunarodnom dvizhenii kapitala [New trends of Russia's participation in international capital movement]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (6). 9-23. (in Russian). doi: 10.24411/2073-6487-2018-00069.

Gorodetskiy A.E. (2018). Ekonomicheskaya bezopasnost v Rossii: novaya strategiya v novyh realiyakh [Economic security in Russia: a new strategy in new realities]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (1). 8-23. (in Russian).

Gorodetskiy A.E. (2021). Kontseptualno-strategicheskoe videnie budushchego i razvitiya Rossii [Conceptual and strategic vision of the future and development of Russia]. Razvitie i bezopasnost. (4 (12)). 19-36. (in Russian).

Gorodetskiy A.E. (2021). Sovetskoe mobilizatsionno-evakuatsionnoe planirovanie v gody voyny i vyvody dlya sovremennosti [Soviet mobilisation and evacuation planning during the war years and conclusions for today’s world]. The Economic Revival of Russia. (3(69)). 53-66. (in Russian).

Gorodetskiy A.E., Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2021). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v novoy realnosti [Russia's Economic Security in the New Reality] (in Russian).

Karavaeva I. V. (2020). Fenomen rasshireniya finansovoy samostoyatelnosti organov mestnogo upravleniya v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [The phenomenon of enhancing financial independence of the local government bodies in the conditions of mobilization economy]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 13-30. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.1.110118.

Karavaeva I. V., Bukhvald E. M., Pavlov V. I. (2018). Ederalnyy byudzhet Rossii na 2018-2020 gody: novyy shag k pobede nad defitsitom i inflyatsiey? [The federal budget of Russia for the years 2018-2020: is it a new step towards victory over the deficit and inflation?]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (1). 40-61. (in Russian). doi: 10.24411/2073-6487-2018-00018.

Karavaeva, I. V. (2020). Natsionalnaya ekonomicheskaya bezopasnost v teoreticheskikh issledovaniyakh instituta ekonomiki RAN [National economic security in theoretical studies of the institute of economics of the Russian Academy of Sciences (the RAS)]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (2). 27-42. (in Russian). doi: 10.24411/2073-6487-2020-10013.

Kazantsev S. V. (2016). O strategii ekonomicheskoy bezopasnosti [On a strategy of economic security]. The world of new economy. (3). 6-13. (in Russian).

Kazantsev S.V. (2019). Globalnaya ekonomicheskaya agressiya [Global economic aggression] (in Russian).

Kheyfets B. A. (2010). Antiofshornoe nastuplenie mirovogo soobshchestva i rossiyskaya politika [The anti-offshore offensive of the world community and Russian politics]. Finance. (2). 12-17. (in Russian).

Knyazev Yu. (2016). O korrektirovke ekonomicheskoy modeli Rossii i novoy strategii razvitiya [About Russia economic model correcting and new strategy of development]. Society and economics. (5). 18-34. (in Russian).

Knyazev Yu. K. (2021). Rol planirovaniya v realizatsii strategii bezopasnosti Rossii [The role of planning in the implementation of russia's security strategy]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 643-656. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112705.

Krasavina L. N., Ogloblina E. V., Portnoy M. A. (2020). Mezhdunarodnye valyutno-kreditnye i finansovye otnosheniya [International monetary, credit and financial relations] (in Russian).

Kulikova N. V., Lobanov M. M., Sheynin E. Ya. (2021). Pandemiya COVID-19: sotsialno-ekonomicheskie vyzovy i otvetnye mery v stranakh Tsentralno-Vostochnoy Evropy v usloviyakh evropeyskoy integratsii [COVID-19 pandemic: socio-economic challenges and responses in the countries of Central and Eastern Europe in the context of European integration] (in Russian).

Kurepina N.L. (2020). Metodologicheskiy instrumentariy otsenki ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti polietnichnogo regiona [Methodological tools for assessing threats to the economic security of a multiethnic region] (in Russian).

Kurepina N.L., Pavlova N.Ts., Zienko A. N. (2021). Problemy obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti selskikh sotsio-ekologo-ekonomicheskikh sistem [Problems of ensuring the food security of rural socio-ecological-economic systems]. Agro-industrial complex: economics, management. (2). 56-64. (in Russian). doi: 10.33305/212-56.

Lenchuk E. B., Grinberg R. S., Golovnin M. Yu. (2020). Predlozheniya po meropriyatiyam v sfere ekonomicheskoy i sotsialnoy zhizni strany posle zaversheniya aktivnoy fazy borby s koronavirusom [Proposals for measures in the field of economic and social life of the country after the completion of the active phase of the fight against coronavirus] (in Russian).

Maksimov Yu.M., Mityakov S.N., Mityakova O.I. (2011). Innovatsionnye preobrazovaniya kak imperativ ekonomicheskoy bezopasnosti regiona: problemy innovatsionnogo razvitiya [Innovative transformations as an imperative of economic security of the region: problems of innovative development]. Innovations. (3 (149)). 38-43. (in Russian).

Mityakov S.N. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost regionov Rossii [Economic security of Russian regions] (in Russian).

Mityakov S.N., Shiryaev M.V. (2019). Model vzaimodeystviya malogo i krupnogo biznesa pri sozdanii innovatsionnogo produkta [Model of interaction of small and big business in creating an innovative product]. Razvitie i bezopasnost. (4). 68-79. (in Russian).

Naumov S. N., Gretchenko,A. A. (2021). Napravleniya razvitiya sistemy effektivnogo monitoringa realizatsii gosudarstvennyh programm i natsionalnyh proektov [Directions for the development of a system for effective monitoring of the implementation of state programs and national projects]. Nauka i praktika Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova. (2(42)). 47-56. (in Russian).

Naumov S.N., Martishina A.S., Ekaterinovskaya M. A., Shevchenko M. V. (2022). Metodologiya formirovaniya unifitsirovannogo perechnya pokazateley dlya otsenki regionalnogo vklada v realizatsiyu gosudarstvennyh programm Rossiyskoy Federatsii [Methodology for the formation of a unified list of indicators for assessing the regional contribution to the implementation of state programs of the Russian Federation]. Nauka i praktika. (4(44)). 65-72. (in Russian).

Pavlenko Yu. G. (2021). Sotsialnye mekhanizmy ekonomicheskogo razvitiya gosudarstva [Social mechanisms of economic development of the state]. Strakhovoe delo. (11(344)). 14-21. (in Russian).

Pavlenko Yu. G. (2022). Ekonomicheskie osnovy i modeli sotsialnogo gosudarstva v kontekste gosudarstvennogo paternalizma [Economic foundations and models of a welfare state in the context of state paternalism]. Society and economics. (1). 5-15. (in Russian). doi: 0.31857/S020736760018272-8.

Soboleva I. V. (2017). Vyzovy dlya sotsialnoy politiki Rossii: neobkhodimost novoy modeli [Challenges to social policy in russia: a need for a new model]. Economics of Contemporary Russia. (3(78)). 55-69. (in Russian).

Soboleva I. V. (2021). Dokhody naseleniya v usloviyakh pandemii: sdvig uyazvimyh zon i mekhanizmy zashchity [Household income in a pandemic: shifting vulnerable zones and protection mechanisms]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 531-548. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112448.

Soboleva I. V., Chubarova T. V. (2017). Sotsialnaya politika v Rossii – kontury novoy modeli [Social policy in Russia – contours of a new model] (in Russian).

Soboleva I.V. (2019). Vosproizvodstvennaya funktsiya zarabotnoy platy i trudovaya motivatsiya v sovremennoy Rossii [Reproduction function of wages and work motivation in modern Russia]. Voprosy politicheskoy ekonomii. (3). 95-104. (in Russian).

Tsakaev A. Kh. (2022). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v kontekste sovremennoy denezhnoy teorii i tsifrovoy valyuty [Economic security of russia in the context of modern monetary theory and digital currency]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 91-106. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.1.114357.

Tsakaev A. Kh., Khadzhiev M. R. (2020). O vliyanii kriptovalyut na ekonomicheskuyu bezopasnost Rossii [On the impact of cryptocurrencies on Russia's economic security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 53-62. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.1.110121.

Tsakaev A. Kh., Rassukhanov U. A. A. (2016). Regionalnaya ekonomika i neprotsentnaya finansovaya deyatelnost [Regional economy and non-interest financial activities]. Financial business. (6(185)). 30-35. (in Russian).

Страница обновлена: 24.04.2025 в 09:56:11

Russia

Russia