Leaders of Russia. Forecast for the next thirty years

Zvyagin A.A.1

1 АНО «Содействие и развитие инноваций в научно-производственной сфере», Russia

Download PDF | Downloads: 28 | Citations: 20

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 1 (January-March 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44945943

Cited: 20 by 07.12.2023

Abstract:

The article provides a proof of the hypothesis about the cyclical and cumulative nature of solving strategic tasks in human resource management in Russia as a factor of phase changes in the country's economy. The author presents a list of leadership qualities that will be in demand in the next thirty years in Russia, both in connection with the onset of a new technological structure of the economy, and due to the deep civilizational features of the upcoming new "Phase of understanding the ways and framework for solving the super-task of human resource management after the stress of reform shocks".

Keywords: forecast, leadership qualities, the most important task of human resource management

JEL-classification: O15, J24, O35, E27

Введение

Феномен лидерства является особенным проявлением человеческой социально-экономической деятельности. Уникальность лидерства заключена в постоянно существующей проблеме внутри этого феномена. Проблема состоит в единстве и конфликте двух противоположностей в деятельности лидера. Противоречие возникает на стыке основанных на менталитете и традициях консервативных методах лидерства, стоящих на страже основ социума, и необходимостью улучшающих изменений и внедрения модернизирующих новаций, чего требует нескончаемая эволюция развития как залог существования человечества.

В последующем повествовании вниманию читателей предлагается авторский расчет цикличности фаз решения стратегических задач управления человеческими ресурсами страны на большом историческом отрезке. А также прогнозные выводы, логично вытекающие из сравнительных данных этого расчета, о требованиях, которые будут предъявлены в ближайшее тридцатилетие лидерам России.

Основная часть

Как справедливо отмечал Рене Декарт: «Если бы люди уточняли значения слов, то они избавили бы себя от половины заблуждений» [1] (Dekart, 1989).

Поэтому в начале следует уточнить авторское восприятие понятия «лидер». В аспекте исторической ретроспективе «лидер» – это идущий впереди, ведущий за собой. В военном деле – это ведущий боевой группы (например, лидер эсминцев ВМФ). В политике – вождь политической партии (нередко это человек-символ). В экономике – организация, обладающая высокой значимостью на рынке (лидер промышленности).

Во всяком случае, всегда есть нечто направляющее и высшее над лидером: стратег, архистратиг, классики партийной идеологии и так далее. В то же время лидеры, конечно же, составляют элиту общества. Позволив себе некоторые добавления, можно процитировать русского философа Н. А. Бердяева: «За аристократией (государственной управленческой элитой) первой ступени устанавливается аристократия последующих ступеней. Выделяется и подбирается аристократия (лидеры): крестьянская, заводская, купеческая, научная, военная, литературно-художественная и т. д.» [2] (Berdyaev, 1923).

Кроме того, для оценки достоверности результатов любого исследования архиважным является анализ концепций и методов, применяемых ученым, а также занимаемая им мировоззренческая позиция.

В этой связи необходимо отметить, что автор является руководителем междисциплинарной научной школы «Промышленная управленческая элита развития». С работами членов научной школы можно ознакомиться в следующей подборке: [3–11] (Zvyagin, 2020; Artemev, Kokhno, Kokhno, 2020; Golubev, Shcherbakova, 2020; Zheltenkov, 2012; Ivanus, Kokhno, 2014; Karpov, 2011; Kornilov, 2012; Mitrofanova, 2017; Skubriy, 2017). Ученые научной школы солидарны с основными положениями теории институционализма, а также с утверждением о том, что без институциональных развивающих моделей государственного управления цель высокотехнологического рывка в современных условиях недостижима. Из этого прямо следуют следующие положения.

Во-первых. Как известно институты прямо влияют на функционирование социально-экономических систем, по существу создавая понятные правила (рамки), по которым организуются отношения между людьми [12–14] (Douglass C., 1990; Lvov, 2001; Thrainn Eggertsson, 2010). Триадой главных институциональных составляющих (институтов) являются:

1) структуры и формальные правила (законы, административные акты, организации и проч.);

2) неформальные ограничения (традиции, обычаи, традиции, нормы поведения и проч.);

3) обеспечивающие соблюдение формальных и неформальных правил механизмы принуждения как государственные, так и общественные.

Необходимо отметить, что огромные сложности с рыночными преобразованиями в России вызваны не только некритическим и буквальным восприятием идеологии монетаризма (так называемой «чикагской школы») с догматической триадой: либерализация, приватизация, стабилизация на фоне жесткого сокращения денежной массы. Но одним из основных факторов неуспеха стало пренебрежение реформаторами созданием всего комплекса рыночных институциональных механизмов, что сыграло немалую негативную роль [15] (Zvyagin, 2016).

Сказанное хорошо иллюстрируется фактическим провалом основных «институтов развития» времен главенства либерального экономического блока в Правительстве РФ [16]. Создание институциональных структур и поддерживающих их законов без механизмов ответственности и принуждения к исполнению, а также без создания неформальной среды поддержки и контроля очень дорого, в размере нескольких триллионов, обошлись государственной казне за последние 10 лет.

Уникальность России как страны-цивилизации и особенности менталитета народа при формировании суверенной институциональной среды должны учитываться в обязательном порядке [17] (Zvyagin, 2004).

Во-вторых. Приверженцы институционализма рассматривают экономику как часть социальной системы, а не как отдельный вид жизнедеятельности человека без социальной стороны вопроса. Из этого вытекает отрицание институционалистами концепции «рационального человека» или «экономического человека», который руководствуется только прагматическими критериями полезности.

Поэтому члены междисциплинарной научной школы «Промышленная управленческая элита» являются приверженцами постулата об имеющемся и все возрастающем значении нравственного фактора в вопросах управления поступательным развитием экономики [18] (Zvyagin, Egorov, 2011).

«Практический российский опыт свидетельствует, что самые «благие» преобразования, пусть и лежащие в русле объективно необходимых перемен, но проводимые без учета категорий нравственности, морали, этики, социальной справедливости в их специфически российском, народном понимании («по справедливости», «по-божески», «по-людски» и т. п.), лишь усиливали неизбежные при внедрении всего нового реакции отторжения» [19] (Abalkin i dr., 2002).

В этой связи трудно не согласиться с особой важностью «формирования культуры управления, суть которой – воспитание ответственности управленцев за успешное и гармоничное социально-экономическое развитие страны» [20] (Glazev, 2019).

В-третьих. Концепция институционализма отрицает подход к экономике как к механической системе (метафора: часовой механизм), который управляется всяческими оптимизациями хозяйствующих субъектов. Институционалисты стоят за трактовку экономики как эволюционирующей системы (метафора: живое дерево). При этом управление осуществляется благодаря процессам, носящим кумулятивный характер, например, решением стратегических задач по управлению человеческими ресурсами.

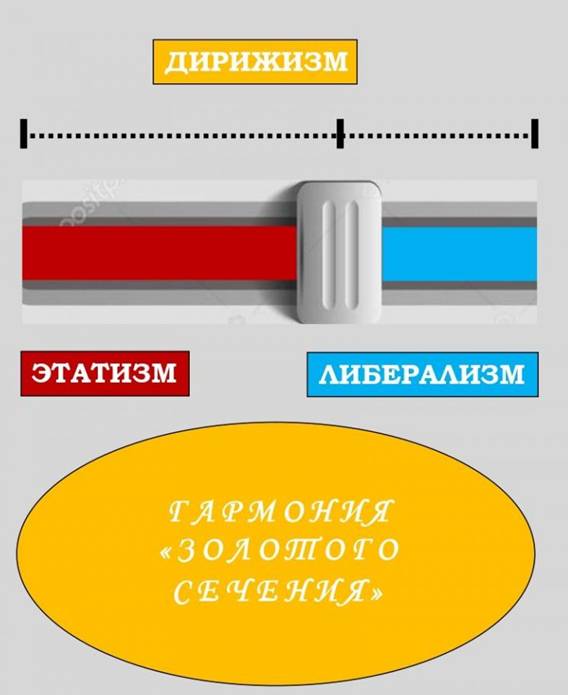

В-четвертых. Сторонники институционализма положительно относятся к использованию методов государственного вмешательства (дирижизма) в рыночную экономику, поскольку считают, что интересы общества первичны. Ученые междисциплинарной научной школы «Промышленная управленческая элита развития» поддерживают следующее положение о том, что:

- на фоне глобального экономического кризиса переход от всевластия свободного рынка к дирижизму есть общемировой тренд, а в силу отечественных особенностей – единственная действенная мера по обеспечению роста экономики высокотехнологичных производств в интересах большинства населения для социально-экономического развития страны, России-цивилизации [21] (Zvyagin, 2020).

В ближайшее тридцатилетие тема дирижзма станет наиболее актуальной в экономике страны. При этом анализ мировой практики неоднократно подтверждал в прошлом и подтверждает ныне, что верхняя и нижняя границы государственного присутствия в экономике не могут быть одинаковыми для всех стран. Также это присутствие неодинаково для различных секторов экономики. Поэтому при выборе долгосрочной стратегии управления экономикой для нашей страны следует, в первую очередь, учитывать особенности России-цивилизации.

В контексте направления настоящей статьи автор считает важным представить свой взгляд на эффективные пропорции дирижизма в России на основании гармонии «Золотого сечения» («ассиметричная симметрия» 62 % к 38 %), что проиллюстрировано на рисунке.

Рисунок. Оптимальные пропорции дирижизма в России

Источник: составлено автором.

В-пятых. В отличие от марксистской экономической теории, где экономика является «базисом» для науки, культуры, политики и так далее, институционалисты рассматривают эти понятия как равноправные и взаимосвязанные. С этой точки зрения институциональная концепция не противоречит цивилизационному подходу, мало того, эта концепция имеет определенные начала, исходящие из этого подхода.

Надо отметить, что на тему «цивилизационных особенностей» России высказывались не только ученые прошлых лет, начиная с М. В. Ломоносова. На эту же тему существует большое число современных исследовательских работ, например, «Политический атлас современности» [22] (Melvil, Ilyin, Meleshkina, Mironyuk, Polunin, Timofeev, 2007).

Научный коллектив МГИМО (У) МИД России еще в 2005–2006 гг. осуществил масштабное исследование с применением математических методов статистического анализа в целях определения мирового рейтинга стран по целому комплексу параметров. Было проведено сравнительное исследование 192 суверенных государств по пяти индексам в виде их многомерной классификации. Обобщая полученные результаты можно сказать, что в мире сегодня совсем немного государств, обладающих собственным цивилизационным проектом:

- представители Западной цивилизации, подразделяющиеся на атлантическую часть англосаксов (США, Великобритания) и континентальную европейскую германскую часть (Германия, Франция);

- представители Восточной цивилизации, подразделяющиеся на островную часть (Япония) и континентальную (Китай);

- представители самобытных стран-цивилизаций: Иран и Индия;

- Россия, сама по себе, сама в себе, с собственным цивилизационным проектом (который безуспешно попыталась помножить на ноль компрадорская колониальная элита).

Попытка ухода и самоустранения России от роли мировой державы с собственным цивилизационным проектом в конце XX века оказалась тождественной попытке суицида, отбросившей страну на грань распада.

Единственный в своем роде в Европе опыт непрерывного 550-летнего сохранения государственной политической и военной независимости показывает, что великодержавная роль для России не просто предопределена, но является единственной панацеей сохранения и развития страны.

По существу в настоящее время Россия находится между двух огней: жестким напором проекта Западной цивилизации и «мягким» напором цивилизации Восточной.

У проекта Западной цивилизации есть изъян. Это цивилизация хищника. Недаром на гербах и знаменах Le Premier Empire (фр.), Deutsches Reich (нем.) и Pax Americana (англ.) хищно расправил крылья орел. Идеология хищника – это экспансия, основанная на потреблении. А потребление должно быть всегда и любой ценой. Причем потребление постоянно растущее, ради этого хищник готов прибегнуть к военной силе.

Вершина Западного проекта – фашистская диктатура. В современных условиях – это цифровая неофашистская диктатура транснациональных корпораций с идеологией трансгуманизма.

У проекта Восточной цивилизации тоже есть изъян. Желтый дракон слишком прагматичен, слишком увлечен собой и своей собственной золотой пещерой. Он слишком презирает остальных, любуясь собой. Хищника, рискующего, а то и жертвующего жизнью еще можно представить. Жертвующий собой ради инородцев дракон – это только в детских фэнтези. Поэтому дракон не любит войн. Обратная сторона дракона – это тот же самый бессмертный-избранный, что и трансгуманисты из ТНК. Благодаря своей мощи и торговым связям (закабалению) они готовы подмять под себя остальные «неразумные» народы. Впрочем, пока Жёлтый дракон, националистический мизантроп, надежно взнуздан социализмом и уверенно направляем жесткой рукой ЦК КПК на благо народа.

У проекта Русской цивилизации тоже есть своя «ахиллесова пята». Это наличие или отсутствие ЛИДЕРА с большой буквы, того самого князя, атамана, политрука и так далее, который поднимает и ведет людей и на бой, и на труд. Или ЛИДЕР и ЭЛИТА РАЗВИТИЯ есть, тогда: «Мы русские, какой восторг!» (А. В. Суворов). Или нет, тогда – смута, деградация и полуколониальное запустение.

Это хорошо усвоили наши «геополитические партнеры» за две тысячи лет «натиска на Восток» (Drang nach Osten). Здесь уместно привести цитату Збигнева Бжезинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?» [23] (Bzhezinskiy, 2010).

Однако России предопределено «Встать во главе слабых против сильных мира сего!» Встать и в прямом смысле возвыситься над схваткой черного орла с желтым драконом за их бренное золото. Потому что красно-огненному Фениксу, царственной русской Жар-птице, подвластны не только дали земные, но и безбрежные космические. Именно русский ум родил уникальную философию будущего – Русский Космизм, базирующуюся на «Общем деле» ради «Общего блага» и дающую философскую основу освоения Космоса.

Русский Космизм – особый, исконно русский духовно-теоретический и религиозно-философский феномен, возникший в России на рубеже ХIХ–ХХ вв. Русский Космизм воспринимает человека в качестве органичной части космического единства, способного реализовать свою человеческую природу в деле творческого изменения мироздания, решая грандиознейшую задачу «бесконечного творчества по распространению жизни во Вселенной»,

Вопрос о цикличности тех или иных процессов, прямо связанных с человеком, является не только прикладным. Это глубоко философский вопрос, уходящий корням вглубь истории.

В рамках философии Ф. Гегеля и его последователей, а также в рамках марксистко-Ленинской философии основным методом научного познания универсальных законов развития природы и общества является диалектика, базирующаяся на трех основных законах:

- закон перехода количественных изменений в качественные;

- закон отрицания отрицания;

- закон единства и борьбы противоположностей [24] (Marks, Engels, 1961).

Из этого логично исходит спиралевидное (циклическое) развитие человеческого общества через отрицание и единство противоположностей: поступательного пути «по прямой» и «хождения по кругу», что в итоге дает спиралевидный (циклический) характер развития. При этом каждый новый виток спирали (цикл) хотя и частично похож на предыдущий, но отличается качеством (переход количества в качество).

С мыслителям Запада солидарна и древняя философия Востока, среди прочего основывающаяся на даосском тринитаризме (троичности целого, Троице), выражаемом в триаде Небо (Космос) – Земля – Человек. В ходе эволюции Земля и Космос должны воссоединиться благодаря Человеку в результате бесчисленного периодического повторения проявлений качеств триады [25] (Lao-tszy. Dao de tszin, 2020).

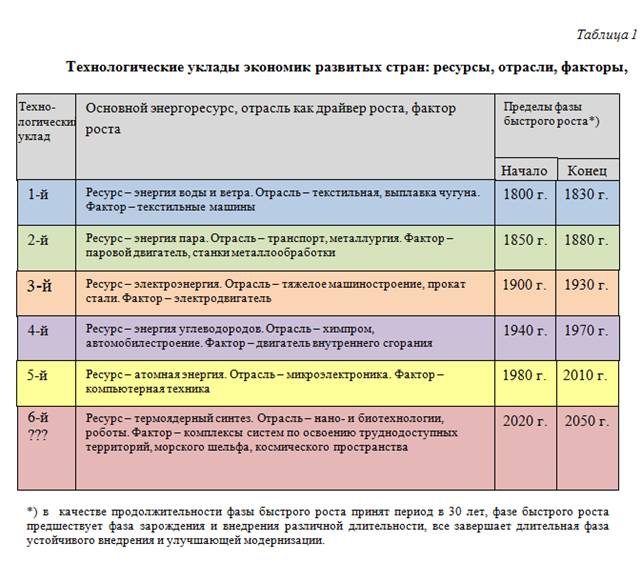

В этой связи автор считает необходимым отметить здесь концепцию «технологических укладов», предложенную и развиваемую академиком РАН С. Ю. Глазьевым на основе творческого развития идей Н. Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. Технологический уклад – это некая совокупность взаимосвязанных по применяемым технологиям производств, развивающихся в пределах одного временного периода.

Технологические уклады в авторской интерпретации – ресурсы, отрасли, факторы, фазы жизненного цикла – проиллюстрированы в таблице 1.

Источник: составлено автором.

Таким образом, следуя цивилизационному подходу, на основе институциональной концепции, применяя диалектический метод познания, проведя сравнительный анализ исторического материала [26, 27] на большом историческом отрезке времени автор сформировал гипотезу о цикличности фаз решения стратегических задач управления человеческими ресурсами страны и кумулятивном эффекте решения этих задач для роста экономики страны.

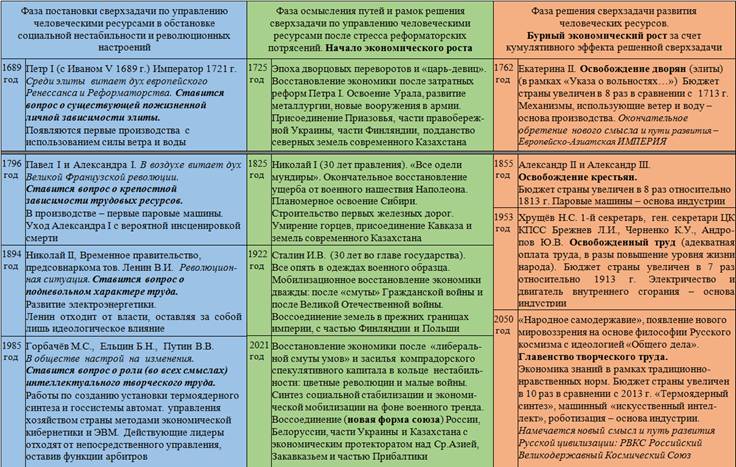

В качестве доказательства выдвинутой гипотезы ниже приведен расчет фаз решения стратегических задач управления человеческими ресурсами в имперских циклах Русской цивилизации и сопоставление расчета с экономическими результатами развития экономики России [28] (Zvyagin, 2020)) (табл. 2).

Таблица 2

Фазы решения стратегических задач управления человеческими ресурсами в имперском периоде Русской цивилизации (1680-е–2050-е гг.)

1825 год – усмирение горцев

Источник: составлено автором.

Расчет фаз базируется на «Периодизации и прогнозе развития Русской цивилизации А.А. Звягина» ( [29] (Zvyagin, 2010) или http://anoinnovation.ru/русской-цивилизации-быть-часть-ii/). За конкретный исторический период исследования взят имперский период России-цивилизации (1680-е –2050-е годы), состоящий из четырех циклов. В настоящее время Россия находится в четвертом, завершающем имперском цикле.

Длительность одной фазы соразмерна ± 30 годам, сопоставимым с периодом сознательной и активной жизни человека.

В качестве фаз решения стратегических задач управления человеческими ресурсами определены:

- фаза постановки сверхзадачи по управлению человеческими ресурсами в обстановке социальной нестабильности и революционных настроений;

- фаза осмысления путей и рамок решения сверхзадачи по управлению человеческими ресурсами после стресса реформаторских потрясений;

- фаза решения сверхзадачи развития человеческих ресурсов (бурный экономический рост за счет кумулятивного эффекта решенной сверхзадачи).

Выявлены следующие стратегические задачи управления человеческими ресурсами, решаемые в четырех имперских циклах:

- освобождение элиты (выход из пожизненной личной зависимости);

- освобождение основного трудового ресурса (выход из крепостной зависимости крестьян);

- освобождение труда (качественные изменения подневольного характера и оплаты труда);

- изменение качества труда (главенство интеллектуального творческого труда).

Новая фаза в текущем (завершающем) имперском цикле Русской цивилизации, согласно авторскому расчету, начинается на рубеже 2020–2021 гг.

С точки зрения основной темы настоящей статьи следует обратить внимание на аналогичные фазы двух циклов, предыдущих нынешнему. Эти две фазы соответствуют правлению императора Николая I и нахождению во главе Советского государства И. В, Сталина

На первый взгляд – это две разнонаправленные системы управления. Одна система (николаевская) – отчетливо стабилизационная, вторая (сталинская) – наоборот, мобилизационная. Сходство лишь в том, что оба эти периода объединяет дикая неприязнь либеральных литераторов и СМИ к правителям страны того времени.

Однако в аспекте управления человеческими ресурсами важная общая черта четко прослеживается – это проблема (противоречие) элиты, которая являлась и естественной опорой, но одновременно и требовала «приведения в чувства» после предыдущих лихих времен.

Речь идёт о дворянстве при Николае I, об этих героях 1812 года и заграничного похода русской армии 1813–1814 гг., тех, что «цари на каждом бранном поле, и на балу, и на балу…».

А также речь идет о большевиках, революционных героях Гражданской войны времен И. В. Сталина И.В., которых «водила молодость в сабельный поход…».

На самом деле за пороховым дымом на Сенатской площади, за высокими гвардейскими киверами и за кибитками с очаровательными женами, едущими в Сибирь, тихо затерся неудобный вопрос: «А чего, собственно, хотели то?» Прямо как сейчас через почти 200 лет, только уже на другой площади, площади Независимости в Минске: «Ну, долой! А дальше что?»

Николай I чётко понял этот посыл, тем более что c некоторыми заговорщиками до этого он знался лично. Его царственный предшественник Александр I оказался не только либеральствующим западником, но и никудышным хозяйственником. Он был весь погружен в «европейский полити́к», внутренним делам он предпочитал дела международные. Управление экономикой было отдано на откуп дворянской аристократии, часто не на пользу Отечеству.

К концу царствования Александра I экономика еле сводила концы с концами. Ущерб и экономические последствия нашествия Наполеона так и не были ликвидированы. Промышленность и торговля переживала не самые лучшие времена. Инновационные эксперименты с военными поселениям закончились фиаско. Больше половины бюджета тратилось на войска. Казнокрадство превысило всякие меры. Однако господа гвардейские офицеры «желали продолжения банкета». Только вот ресурсы для этого закончились.

К 1825-ому году две трети дворянских поместий были заложены (по существу оказались банкротами и были взяты во внешнее управление). Кроме того, треть дворян вообще никогда не служила ни в гражданской службе, ни по военному ведомству. Примерно такое же количество дворян формально выслуживали 5–7 лет и уходили в отставку, предаваясь далее праздному безделью.

Дворянство из апологетов Служения Отечеству неотвратимо превращалось в паразитирующий класс.

Николай I принял меры. Западническим и глобалистским идеям революционного Просвещения был противопоставлена концепция официальной народности, в упрощенном варианте известная по воинской триаде: «За веру, Царя и Отечество!»

В экономике был взят курс на протекционизм (были введены высокие ввозные пошлины на промтовары), говоря современным языком – курс на импортозамещение. Промышленное ускорение, в первую очередь, коснулось текстильной и чугунолитейной промышленности, позднее железнодорожного транспорта. Кстати, Николаю I пришлось переломить сопротивление мощнейшей группы вельмож – противников железнодорожного транспорта в Государственном совете.

В 1830-е годы в Россию на предприятиях различного назначения использовалось порядка 4 тысяч паровых машин, в 1850-е – уже 48 тысяч паровых машин. Выработка продукции на одного рабочего в промышленности возросла в три раза. Объем хлопчатобумажной продукции вырос в 30 раз, машиностроение (станкостроение) выросло в 32 раза.

За тридцатилетие (1830–1860 гг.) за счет внедрения новых форм хозяйствования и с/х машин ежегодный экспорт зерна вырос с 18 млн пудов до 69 млн пудов.

Началось планомерное освоение Сибири и Дальнего Востока. С этой точки зрения город Николаевск-на-Амуре назван в честь императора вполне заслуженно.

К подготовке реформы по отмене крепостного права император приступил в 1826 г., правда, в рамках секретного комитета. Тем не менее при Николае I на четверть сократилось количество крепостных крестьян (за счет освобождения посессионных, приписанных к мануфактурам и других крепостных). Как следствие, городское население увеличилось в два раза. По губернским городам была развернута целая сеть промышленно-технических училищ.

Надо отметить, что господа офицеры с Сенатской площади тоже стояли за отмену крепостного права, но без наделения крестьян землёй. Это неминуемо привело бы к грандиозному бунту, посерьезнее Пугачевского. Воистину страшно далеки были они от народа.

Дело в том, что крестьянство упрямо и не беспричинно считало пашенную землю своей, то есть «общества», но отданной царем дворянам в качестве платы за государеву службу, однако не в собственность, а на некоторый срок.

Что же касается дворян, то мелкопоместные и не служившие дворяне были отстранены от деятельности дворянских собраний (только через коллективных представителей). Правительство усложнило раздел больших поместий между несколькими наследниками (закон о майоратах).

Для справки: в 1850-х годах мелкопоместные и личные дворяне составляли почти 70 % от всех дворян, при этом крупнопоместным землевладельцам (около 10% от числа дворян) принадлежало более 80 % земель и крепостных.

Особым императорским указом дворяне были разделены на потомственных (передающих сословную принадлежность по наследству) и личных. Были серьезно ужесточены критерии для получения дворянского статуса в награду за государственную службу и выслугу лет.

По этому указу личных дворян фактически приравняли и записали в одну сословную страту с почетными гражданами. Почетные граждане (с семьями) – это дети личных дворян, предприниматели (мануфактур- и коммерции советники), купцы (первой гильдии), духовенство (закончившие семинарии), ученые (получившие ученую степень), мещане (домовладельцы, отмеченные наградами).

А уже из этого разночинного замеса начала формироваться новая опора власти – разночинная бюрократия. При этом вводились условия для получения классного чина: или окончание соответствующего учебного заведения, или сдача экзаменов особым комиссиям при таких учебных заведениях.

Далее кратко проанализируем период руководства И. В. Сталина. Он более освещен в специальной и справочной литературе, в отличие от полузабытого и подвергнувшегося либеральному шельмованию царствования Николай I (например, прозвище «Николай Палкин» и миф о тысячах солдат, погибших под шпицрутенами, становится достоянием общественности только через 30 лет после кончины императора). Впрочем, по части либерального шельмования и очернительства сталинский период также не избежал этой участи.

Рамки статьи не позволяют предаться перечислению успехов пятилеток, индустриализации и технологического прорыва. «Принял Россию с сохой, оставил с атомной бомбой», – этот парафраз хорошо иллюстрирует сталинский период руководства.

В контексте статьи следует отметить лишь один момент. «Есть люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые считают, что …законы писаны не для них, а для дураков… Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы. …Бюрократизм и канцелярщина аппаратов управления; болтовня о «руководстве вообще» вместо живого и конкретного руководства; функциональное построение организаций и отсутствие личной ответственности; обезличка в работе и уравниловка в системе зарплаты; отсутствие систематической проверки исполнения; боязнь самокритики, – вот где источники наших трудностей, вот где гнездятся теперь наши трудности» (из отчётного доклада И. В. Сталина на XVII съезда ВКП(б) (1934 г.)) [30] (Stalin, 1952).

Из речи хорошо видно, почему И. В. Сталин в преддверии угрозы большой войны был вынужден зачистить революционных выскочек, «забронзовевших» на должностях и остановившихся в развитии, применив свойственные тому времени суровые меры.

С точки зрения нашего времени, основной управленческий сигнал для элит из разных исторических времен оказался одинаков: ни взятие Парижа в 1814-ом, ни Перекопа в 1920-м, ни «особые заслуги» в 1990-х или начала 2000-х, ни «Крым наш!» – больше индульгенцией на паразитизм не являются. Делом надо заниматься, делом! И нести за это дело ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Здесь, вероятно, просто напрашивается смысловой мостик аналогий от отказавшихся от своего предназначения дворян Николая I через «забронзовевших» партийцев, «красных дворян» товарища Сталина к «новым дворянам», к бенефициарам и детям бенефициаров 90-х и 2000-х, немалая часть из которых приняли за правду лукавый посыл: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

Только логично напрашивается вопрос, а что такого эпохального свершили эти «новые дворяне»? C 1989 г. по 2019 г., то есть за последнее тридцатилетие, ВВП стран ЕС подрос в 2 раза, США – в 2,5 раза, Китая – в 3,5 раза, России (в сравнении с РСФСР) – в 0,1 раза. За это время, по оценке академика Глазьева, за кордон «ушло» порядка одного триллиона долларов. Плюс к этому только 30 % взрослых граждан РФ имеют банковские вклады, при этом 3 % вкладчиков (0,9 % взрослого населения) принадлежит 90 % вкладов (по информации Агентства страхования вкладов), что соответствует примерно еще одному триллиону долларов (по оценке Boston Consulting Group). Комментарии, как говориться, излишни.

При этом с точки зрения управления человеческими ресурсами «новые дворяне» – это вовсе не фигура речи. В России созданы клановые и наследуемые дворянские синекуры в руководящем звене государственных структур, госкорпораций, институтов развития, вузов и прочих всяческих ФГУПов как на федеральном, так и на уровне регионов (хотя сами по себе госкорпопрации и институты развития являются мировыми общепринятыми инструментами развития). А образованному классу и трудовым ресурсам уничтожаемого производственного малого и среднего бизнеса милостиво предложено поступить в услужение «новому дворянству» за «тарелку супа».

Другое дело, что закабаление человеческих ресурсов в реалиях XXI века бессмысленно. Рабского интеллектуального творческого труда (закабаленного социально, экономически или гибридно в любых пропорциях) не бывает. Даже египетские пирамиды строили все же не рабы, а нанятые за вполне приличную оплату и условия жизни профессионалы (недавно раскопанные археологами типовые поселки строителей у подножий пирамид тому свидетельство).

Вытравливание инициативы у активных и грамотных граждан критически вредоносно. В результате вполне объяснимый итог последнего десятилетия России: провал импортозамещения высокотехнологичной продукции, десятки тысяч молодых и умных, покинувших страну, остановка в развитии.

И это все на фоне повсеместного активного и крайне вольного распоряжения «новым дворянством» бюджетных средств. Например, по справедливому замечанию председателя Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко, институты развития «просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета. …складывается впечатление, что они созданы для выгодного трудоустройства нужных людей. …В регионах, к сожалению, тоже мода эта пошла, …появляется множество тех же самых прокладок». А средства израсходованы действительно не малые, по различным оценкам, к 2019 г. они составили 5–6 триллионов рублей.

Автор далек от теории «левого поворота». Большая часть кардинальных завоеваний Великой Октябрьской Социалистической революции так пока никуда и не делась. Бесспорно, за последние 10 лет трудовые отношения, социальное обеспечение, здравоохранение и образование серьезно искорежены. Однако суть бесплатного и всестороннего доступа к ним всего населения не уничтожена.

Происходящие сейчас драматические и кризисные изменения в мире закладывают новый фундамент нового миропорядка, возможно, на целое тысячелетие вперед. Поэтому еще 10–15 лет сохранения в компрадорском положении застывшей страны под водительством «новых дворян» – и Россия окончательно и бесповоротно выпадет из числа стран-лидеров новой эпохи.

Потому-то, поправки к Конституции РФ (вероятно, не последние), благотворные изменения в составе Правительства РФ в начале 2020 г., планомерная деятельность правительства под руководством М. В. Мишустина – это действия сохранившихся здоровых сил в элитах страны, осознавших всю полноту опасности и пагубности положения, в которое завели страну «новые дворяне».

Опираясь на прогнозирование по подобию управленческих фаз в предыдущих циклах, можно смело предположить, что, говоря обычным языком, впереди ни для кого в стране никакого «шоколада» нет. Предстоящее тридцатилетие – это, скорее, аутодафе для одних, горькое лекарство или болезненная прививка для других, ускоряющий пинок для третьих. Генеральный лозунг: «Эмоции в сторону! Работать, работать и работать!»

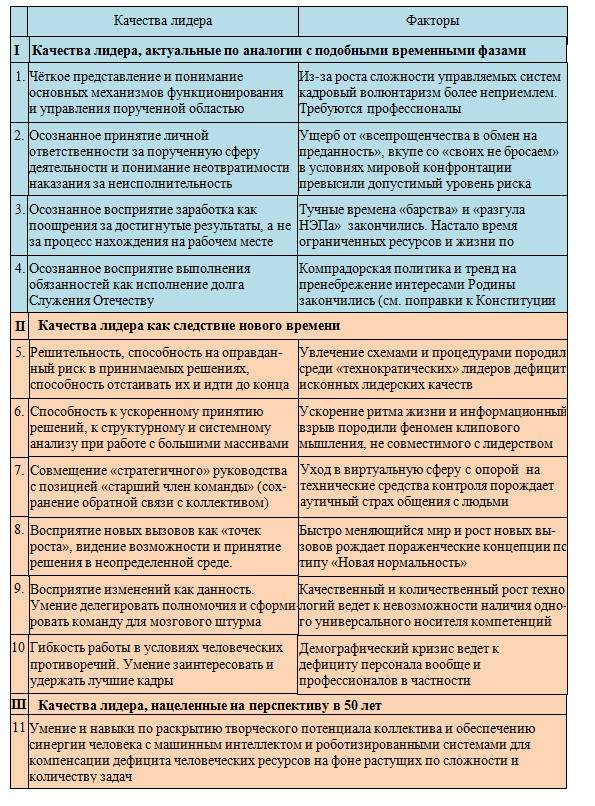

На основе вышесказанного, автор выявил перечень качеств лидеров ближайшего тридцатилетия в России. Качества разделены на три блока. Качествам лидеров, связанных с наступлением нового технологического уклада экономики, посвящен целый ряд публикаций. Среди этих качеств наиболее часто отмечаются:

- решительность, способность на оправданный риск в принимаемых решениях, способность отстаивать их и идти до конца;

- способность к ускоренному принятию решений, к структурному и системному анализу при работе с большими массивами данных;

- совмещение «стратегичного» руководства с позицией «старший член команды» (сохранение обратной связи с коллективом);

- восприятие новых вызовов как «точек роста», видение возможности и принятие решения в неопределенной среде;

- восприятие изменений как данность, умение делегировать полномочия и сформировать команду для мозгового штурма;

- гибкость работы в условиях человеческих противоречий. Умение заинтересовать и удержать лучшие кадры.

В то же время все более явственно проступающим качествам, связанным с глубинными цивилизационными особенностями, с наступающей новой «Фазой осмысления путей и рамок решения сверхзадачи по управлению человеческими ресурсами после стресса реформаторских потрясений», пока в научной литературе уделено не столь пристальное внимание. К качествам относятся:

- четкое представление и понимание основных механизмов функционирования и управления порученной областью;

- осознанное принятие личной ответственности за порученную сферу деятельности и понимание неотвратимости наказания за неисполнительность;

- осознанное восприятие заработка как поощрения за достигнутые результаты, а не за процесс нахождения на работе;

- осознанное восприятие выполнения обязанностей как исполнение долга Служения Отечеству.

Как третий блок качеств, нацеленных на перспективу в 50 и более лет, можно назвать умение и навыки по раскрытию творческого потенциала коллектива, а также по обеспечению синергии человека с машинным интеллектом и роботизированными системами для компенсации дефицита человеческих ресурсов на фоне растущих по сложности и количеству задач.

Авторский перечень качеств лидеров, которые будут востребованы в ближайшее тридцатилетие в России, проиллюстрирован в таблице 3.

Таблица 3

Востребованные качества лидера (руководителя) в ближайшее тридцатилетие в России

Источник: составлено автором.

В конце статьи специально для молодого поколения лидеров страны автор посчитал более чем уместным привести цитату из воспоминаний Н. К. Байбакова, который в 33 года возглавил Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР. Так он был отмечен за удачное и оригинальное технологическое решение и образцовое исполнение задачи по выводу из строя нефтескважин и перерабатывающих заводов в Кавказском регионе в тяжелых условиях наступления немецко-фашистских войск. При этом с такой же задачей англо-американские силы на ТВД в Юго-Восточной Азии не справились, а японские специалисты быстро ввели в строй захваченные мощности. Немцам сделать подобное так и не удалось.

В качестве ремарки. Это большой привет из героического прошлого для нынешних пораженцев и апологетов «Новой нормальности». До конца страшной войны еще год, а советские руководители уже составляют планы на послевоенное развитие экономики!

«В заключение, он спросил меня: какими свойствами должен обладать нарком? Я ответил: профессионализм и беззаветная преданность делу Коммунистической партии. «Всё это верно, – согласился Сталин. – Но о важнейшем качестве не сказали». А после паузы, коснувшись курительной трубкой моего плеча, добавил: «Советскому наркому нужны, прежде всего, «бичьи» (так он произнес «бычьи») нервы плюс оптимизм»» [31].

Вот на этом, очевидно, главном качестве лидера России в предстоящем тридцатилетии автор завершает свое повествование.

References:

Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya [Great Russian Encyclopedia] (2004). M.: BRE. (in Russian).

Sovetskaya istoricheskaya entsiklopediya [The Soviet historical encyclopedia] (1961). M.: GNI «Sovetskaya entsiklopediya». (in Russian).

Abalkin L.I. i dr. (2002). Gumanisticheskie orientiry Rossii: Vyzovy novogo veka i strategicheskiy otvet Rossii [Humanistic reference points of Russia: Challenges of the new century and Russia's strategic response] M.: In-t ekonomiki RAN. (in Russian).

Artemev A.A., Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2020). Risk-menedzhment [Risk management] Tv.: TVGU. (in Russian).

Berdyaev N.A. (1923). Filosofiya neravenstva. Pisma k nedrugam po sotsialnoy filosofii [Philosophy of inequality. Letters to enemies on social philosophy] Berlin: Obelisk. (in Russian).

Bzhezinskiy Z. (2010). Velikaya shakhmatnaya doska. Gospodstvo Ameriki i ego geostrategicheskie imperativy [The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives] M.: «Mezhdunarodnye otnosheniya». (in Russian).

Dekart R. (1989). Nachala filosofii [The beginnings of philosophy] M.. (in Russian).

Douglass C. (1990). North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance Cambridge: Cambridge University Press.

Glazev S.Yu. (2019). Upravlenie razvitiem ekonomiki [Managing the development of the economy] M.: MGU. (in Russian).

Golubev S.S., Scherbakova A.G. (2020). Metodologiya upravleniya promyshlennymi tekhnologiyami [Industrial technology management methodology] M.: OOO «Pervoe ekonomicheskoe izdatelstvo». (in Russian).

Ivanus A.I., Kokhno P.A. (2014). Zolotye proportsii predpriyatiy oboronno-promyshlennogo kompleksa [The golden ratio of enterprises the military - industrial complex]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (2). 11-19. (in Russian).

Karpov S.A. (2011). Globalizatsiya ekonomiki: promezhutochnye itogi diskussii [Globalization of the economy: interim results of the discussion]. The World Economics. (7). 5. (in Russian).

Kornilov M.Ya. (2012). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: osnovy teorii i metodologii issledovaniya [Economic security of Russia: fundamentals of research theory and methodology] M.: RAGS. (in Russian).

Lao-tszy. Dao de tszin (2020). Kniga puti i dostoinstva [The book of ways and virtues] M.: AST. (in Russian).

Lvov D.S. (2001). Institutsionalnaya ekonomika [Institutional economics] M.: INFRA-M. (in Russian).

Marks K., Engels F. (1961). Anti-Dyuring [Anti-During] M.: Politizdat. (in Russian).

Melvil A., Ilyin M., Meleshkina E., Mironyuk M., Polunin Yu., Timofeev I. (2007). Politicheskiy atlas sovremennosti. Opyt mnogomernogo statisticheskogo analiza politicheskikh sistem sovremennyh gosudarstv [Political atlas of modernity. Experience of multidimensional statistical analysis of political systems of modern states] M.: MGIMO-Universitet. (in Russian).

Mitrofanova E.A. (2017). Otsenka effektivnosti upravleniya personalom: teoriya i praktika [Evaluating the effectiveness of personnel management: theory and practice] M.: GUU. (in Russian).

Skubriy E.V. (2017). Strategicheskie i khozyaystvennye riski, vliyayushchie na ekonomicheskoe razvitie promyshlennosti [Strategic and economic risks affecting the economic development of industry]. Labor protection and economics. (4(29)). 9-15. (in Russian).

Stalin I.V. (1952). Soch. v 16 tomakh [Written works in 16 v.] M.: IMEL. (in Russian).

Thrainn Eggertsson (2010). Economic behavior and institutions Cambridge: Cambridge University Press.

Zheltenkov A.V. (2012). Innovatsionnyy mekhanizm razvitiya upravleniya promyshlennoy organizatsiey [Innovative mechanism for the development of industrial organization management] M.: MGOU. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2004). Natsionalnye osobennosti personala [National characteristics of the staff]. Eco. (2). 15-22. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2010). Prognoz razvitiya Russkoy tsivilizatsii [Forecast of the Russian civilization development]. Initsiativy KhKhI veka. (3). 47-52. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2016). Osnovy sistemy gosudarstvennogo upravleniya vysshim menedzhmentom predpriyatiy, imeyushchikh strategicheskoe znachenie dlya bezopasnosti Rossii [Fundamentals of the system for government control over top executives of the enterprises of strategic importance to the security of Russia]. National interests: priorities and security. (3(336)). 186-196. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2020). Proekty mezhdistsiplinarnoy nauchnoy shkoly «Promyshlennaya upravlencheskaya elita razvitiya» kak institutsionalnaya podosnova obespecheniya kadrovoy sostavlyayushchey ekonomicheskoy bezopasnosti promyshlennyh predpriyatiy s gosuchastiem [Projects of the interdisciplinary scientific school "Industrial managerial development elite" as an institutional basis for ensuring the personnel component of the economic security of industrial enterprises with state participation]. Na strazhe ekonomiki. (4). (in Russian).

Zvyagin A.A. (2020). Vysokie tekhnologii. Gosvmeshatelstvo vs nevidimaya ruka rynka [High technology. State intervention vs the invisible hand of the market]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. 1 (4). 155-172. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.4.111147.

Zvyagin A.A. (2020). Na poroge peremen. Chast 2. Elita razvitiya. Preobrazhenie [On the threshold of changes. Part 2. Development elite. Transformation] M.: OOO «Pervoe ekonomicheskoe izdatelstvo». (in Russian).

Zvyagin A.A., Egorov S.S. (2011). Obespechenie kadrovoy bezopasnosti v vysshem upravlencheskom zvene predpriyatiy klassa «A» [Maintenance personnel security of top-management of the class «A» enterprise]. Today and tomorrow of the Russian economy. (42). 59-66. (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 04:11:53

Russia

Russia