Роль социального страхования в повышении эффективности инвестиций в воспроизводство человеческого капитала в современных условиях

Скачать PDF | Загрузок: 51 | Цитирований: 4

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

№ 4 (28), Апрель 2009

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=11838139

Цитирований: 4 по состоянию на 07.12.2023

Аннотация:

Данная статья освещает теоретико эмпирический анализ проблемы роли социального страхования в повышении эффективности инвестиций в воспроизводство человеческого капитала в современных условиях. В работе рассмотрены вопросы социального партнерства государства, работодателей и наемных работников в формировании человеческого капитала высокого качества в контексте социального страхования.

Установлена зависимость между уровнем качества жизни и уровнем развития социального страхования и разработана факторная модель системы управления социальным страхованием, предоставляющая обществу различные возможности для воспроизводства человеческого капитала в России на современном этапе ее развития.

Ключевые слова: человеческий капитал, социальное партнерство, воспроизводство человеческого капитала, качество жизни, уровень жизни, социальное страхование, модель социального страхования

Актуальность вопросов воспроизводства человеческого капитала объясняется тем, что в современных условиях его величина и качество непосредственно влияют на эффективность национальной экономики.

В рамках общественного воспроизводства ключевая роль принадлежит воспроизводству рабочей силы, одному из трех основных факторов производства (труд, капитал и земля). Недостаточно перевооружить производство, внедрить в него новейшие технологии, нужно еще и разработать адекватную организацию труда, подготовить соответствующую рабочую силу, разработать стимулы к более напряженному и производительному труду. Пренебрежение данными факторами грозит сбоями производственных процессов, конфликтными ситуациями, социальной напряженностью в обществе [8].

В отечественной и зарубежной литературе встречаются различные подходы к определению человеческого капитала – К. Маркс (1867), А. Смит (1872), Г. Беккер (1964), Л. Туроу (1970), Т. Шульц (1971), М. М. Критский (1991), А. И. Добрынин (1999) и др. В данной статье мы будем ориентироваться на трактовку этого понятия, определенного Организацией Объединенных наций, которая использует в своих ежегодных отчетах о развитии человеческого потенциала. При этом под «человеческим потенциалом» понимается совокупность определенных элементов: здоровье, продолжительность жизни, образование, уровень доходов. Отсюда и вытекает необходимость увеличения инвестиций на воспроизводство человеческого капитала.

Одним из эффективных механизмов защиты, сохранения и накопления результатов таких инвестиций выступает социальное страхование. Наличие национальной системы (модели) социального страхования способно обеспечить ему множество уникальных преимуществ перед другими методами повышения эффективности инвестиций в человеческий капитал, рост объема которых является обязательным условием вхождения России в социально ориентированную рыночную экономику. Важнейшей функцией социального страхования в современных условиях является воспроизводственная [5].

На сегодняшний день формирование человеческого капитала высокого качества возможно только в условиях социального партнерства государства, работодателей и наемных работников. В связи с этим социальное страхование как форма социальных инвестиций в человеческий капитал побуждает индивидуумов и работодателей к активному поведению в экономической сфере.

Другими словами, вопросы участия государства, работодателей и наемных работников в инвестициях в воспроизводство человеческого капитала приводят к необходимости выбора оптимального сочетания их участия, которое воплощается в выбранной модели национальной системы социального страхования.

В зарубежных странах, и, прежде всего, в странах с развитой рыночной экономикой социальное страхование является основой обеспечения социальной безопасности населения [1,2]. Как показывает опыт этих стран, наличие разветвленной сети социальной защиты населения обеспечивает устойчивое развитие трудовых ресурсов, усиливает национальный экономический потенциал, содействует стабилизации социально-экономической и политической ситуации в обществе. Общим для развитых стран является признание непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости уровня социальной защищенности населения страны и ее экономического развития: социальная справедливость, несмотря на связанные с этим издержки способствует экономическому росту, в свою очередь высокие темпы экономического развития позволяют повысить степень социальной защищенности населения.

Таким образом, представляется возможным установить зависимость между уровнем качества жизни населения и уровнем развития социального страхования в стране, как основного элемента социальной защиты экономически активного населения:

Yк.ж = φ(Yс.с),

где к.ж. - качество жизни, а с.с. – социальное страхование.

В основе организации и функционирования зарубежной системы социального страхования лежат:

Страховые взносы работодателя и самих застрахованных выступают в качестве основного источника, обеспечивающего выплату компенсаций при утрате дохода пропорционально его величине (ограниченной определенным уровнем), а средства государства предназначаются для выплат общего характера и обеспечения минимального уровня страховых пособий, если для этого не достает поступающих страховых взносов. При этом мы можем констатировать, что в различных странах, таких как Германия, Великобритания, США, Франция, Швеция и др., распределение долей каждого из этих источников финансирования систем социального страхования складывается по-разному, поскольку формировалось оно под влиянием экономических возможностей, конкретной практики, национальных традиций и соотношения общественных сил [5,6].

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что в основе национальной системы социального страхования конкретного государства лежит его определенная модель. Прежде чем перейти к самой модели социального страхования, необходимо отметить, что применительно к социальному страхованию задача моделирования состоит в построении вспомогательных объектов – моделей управления системой социального страхования, которые воспроизводят основные особенности моделируемого процесса, могут замещать его на определенных этапах исследования и дают при их анализе дополнительную информацию о свойствах системы социального страхования.

Одна из основных проблем в применении системного подхода в социальном страховании состоит в нахождении способов согласования интересов у участников процесса защиты граждан от последствий социальных рисков, распределения и потребления социальных выплат и пособий таким образом, чтобы добиться наилучшего соответствия действия этих участников целям, стоящим перед всем обществом. Решение этой проблемы лежит на пути разработки эффективного механизма социального страхования, основанного на принципах распределения социальных выплат по труду (по уплаченным страховым взносам) и социальной солидарности, позволяющих обеспечить справедливое распределение и перераспределение социальных выплат в обществе. В этом механизме большое значение имеют обратные связи, базирующиеся на материальной заинтересованности трудящихся в результатах своего труда. Однако для осуществления названных выше принципов необходимо создать соответствующие условия, при которых материальная заинтересованность работающих могла бы полностью реализоваться.

Под моделью социального страхования в целях данной статьи мы понимаем сложившиеся принципы организации и функционирования программ социального страхования в той или иной стране.

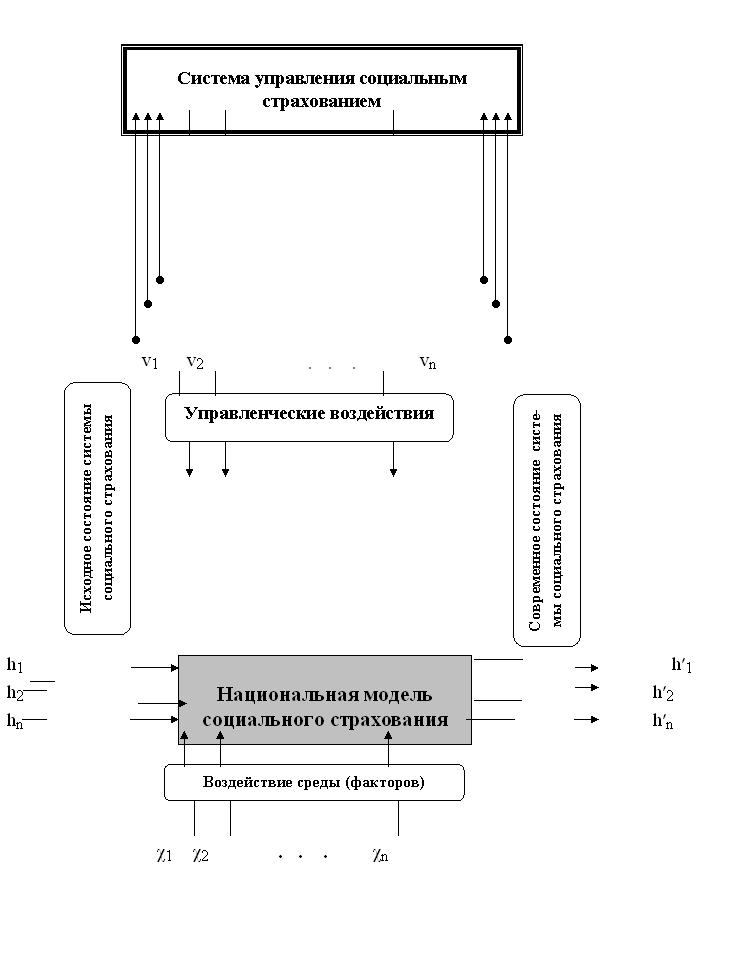

Процесс формирования и видоизменения конкретной национальной модели социального страхования следует рассматривать с учетом влияния, оказываемого на нее управленческими воздействиями и внешней средой – набором определенных факторов (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы управления социальным страхованием

В связи с этим, нами была предпринята попытка проанализировать корреляцию типа модели социального страхования с обуславливающими ее факторами.

Проведенный факторный анализ существующих за рубежом моделей социального страхования позволил выделить три их основных типа:

1) коллективный режим социального страхования (Германия, Франция). Основная цель – защита граждан от негативных социальных последствий, вызванных «провалами» рынка, в том числе и от устойчивых социальных рисков (замещение заработной платы и обеспечение желаемого социального уровня жизни). Основная доля финансового бремени распределяется между работающими и работодателями примерно в равных пропорциях;

2) государственная модель (Великобритания, Финляндия, Швеция), которая нацелена на обеспечение базовых условий жизнедеятельности всему населению. При этом, основная доля финансового бремени приходится на государство, остальная часть распределяется между работающими и работодателями;

3) паритетная модель (США, Швейцария, Япония), основной целью которой является обеспечение общественно-необходимых потребностей граждан в социальной защите, поддержка малоимущих слоев населения и пенсионеров.

Проведенный количественный и качественный анализ (2005-2008) показал, что наибольшее значение на выбор национальной модели социального страхования оказали такие факторы, как социально-экономическая ответственность работодателей и граждан, политический режим, экономическая политика государства в области занятости, форма государственного устройства. Результирующим показателем в данном случае выступил уровень человеческого потенциала, обеспечиваемый различными моделями социального страхования. В качестве наиболее решающих факторов модели социального страхования были выбраны политический режим и социально-экономическая ответственность работодателей и граждан.

Выбор политического режима в качестве наиболее значимого фактора объясняется тем, что, по мнению многих ученых (например, Марцинкевича В.И., Яровой Е.В., Шлихтера А.А.), при одинаковых общих предпосылках, характеризующих ступень исторического развития и тип экономического строя, именно политические факторы (прежде всего, политический режим) предопределяют конечный результат социально-экономического развития той или иной страны [7].

Одной из необходимых предпосылок эффективного функционирования социального страхования как формы инвестиций в воспроизводство человеческого капитала в современных условиях являются паритетные начала взаимодействия его основных субъектов (государства, работодателей и работающих). Для работающих это означает активное участие в формировании собственной доли в совокупном общественном страховом фонде, что выражается в готовности к уплате страховых взносов и обеспечивается, в немалой степени, высоким уровнем гражданской (в том числе социально-экономической) ответственности. Это обуславливает приоритетность второго фактора – социально-экономической ответственности граждан.

Таким образом, на основе теоретико-эмпирического анализа отечественного и зарубежного опыта социального страхования, а также реализации инструментария факторного моделирования при принятии стратегических решений в сфере социального страхования в России, на наш взгляд, формирование и дальнейшее развитие эффективного механизма социального страхования как формы инвестиций в воспроизводство человеческого капитала. Другими словами, описанные модели социального страхования предоставляют обществу различные возможности для воспроизводства человеческого капитала.

Источники:

2. Березин С. М. Социальное страхование на Крайнем Севере / С. М. Березин. – М.: Анкил, 2005. – 160 с. – ISBN 5-86476-176-1.

3. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования / А.И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. И. Цыренова. - СПб.:Наука, 1999. - – 309 с. – ISBN 5-02-028418-1.

4. Критский М.М. Человеческий капитал – Изд-во Ленинградского университета, 1991. – 120 с. – ISBN 5-288-00703-9.

5. Роик В. Д. Основы социального страхования. – М. : Анкил, 2005. – 256 с. – ISBN 5-86476-136-2.

6. Социальное страхование: учебник / Под ред. д.э.н. проф. Н. А. Кричевского. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2007. – 316 с. – ISBN 978-5-91131-368-5.

7. Социально-экономическая эффективность: опыт США: Система саморазвития / Марцинкевич В.И., Яровая Е.В., Шлихтер А.А. и др. – М.: Наука, 2000. – 301 с.– ISBN 5-02-013696-4.

8. Хижный Э. Государственная система социальной защиты граждан в странах Западной Европы: монография РАН ИНИОН; Центр науч.-информ.исслед. глобальных и региональных проблем; Отдел стран Зап. Европы и США. – М., 2006. – 272 с. – ISBN 5 – 24800246-Х.

Страница обновлена: 21.02.2026 в 21:37:25

Download PDF | Downloads: 51 | Citations: 4

The role of social insurance in improving the efficiency of investment in the reproduction of human capital in modern conditions

Golychenko Y.V.Journal paper

Creative Economy

№ 4 / April, 2009

Abstract:

This article describes the theoretical and empirical analysis of the role of social insurance in improving the efficiency of investment in the reproduction of human capital in the modern world. In this paper we address issues of social partnership of the State, employers and

employees in the formation of human capital quality in the context of social insurance. The dependence between the level of life and level of development of social insurance is set, and a factor model of management of social insurance is developed, which provides various possibilities for the society for the

reproduction of human capital in Russia at the present stage of its development.

Keywords: human capital, social partnership, reproduction of human capital, social insurance, social insurance model