Экономико-правовые аспекты применения искусственного интеллекта в сфере социального обеспечения

Городнова Н.В.1, Жевняк О.В.1, Плешакова И.Н.1

1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ,

Скачать PDF | Загрузок: 19

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82909609

Аннотация:

Актуальность исследования обусловлена следующими ключевыми аспектами: социально-экономической необходимостью в виду наличия конфликта эффективности процессов и прав граждан в рамках стремительной цифровизации социальной сферы; возникновением угрозы цифрового неравенства для незащищенных слоёв населения, необходимостью повышения эффективности использования бюджетных средств и сокращения различного рода ошибок по соцвыплатам, а также наличием теоретико-правовых пробелов в процессе цифровой трансформации сферы социального обеспечения.

В работе произведена диагностика проблем, выявлены системные пробелы в регулировании искусственного интеллекта: отсутствие юридического статуса искусственного интеллекта; фрагментарность нормативной базы; отставание законодательства от технологического развития.

Научной новизной являются концептуальные уточнения, в частности, чёткое определение понятий информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере (как кластера цифровых инструментов для работы с информацией) и искусственного интеллекта в социальной сфере (как комплекса технологий машинного обучения для решения задач соцобеспечения), обоснована трактовка понятия «искусственный интеллект», как правового феномена и объекта права, а не субъекта правовых отношений.

Сделан вывод о практической реализуемости разработанных рекомендаций и предложений, в частности, возможности внедрения сервиса «Цифровой социальный помощник», которые требуют проработки технических возможностей, защиты персональных данных, а также оценки объемов привлечённых денежных средств.

Полученные результаты могут быть полезны специалистам сферы социального обеспечения, экспертам в области искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, практикующим юристам, а также государственным органам власти, реализующим проекты цифровой трансформации российской экономики

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, сквозные технологии, нейросеть, искусственный интеллект, сфера социального обеспечения, правовое регулирование, экспериментальный правовой режим

JEL-классификация: O31, O32, O33, M51

Введение. Актуальность темы исследования.

Настоящая работа является продолжением исследования внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу социального обеспечения. Социально-экономический аспект актуальности темы заключается в том, что ИКТ, включая алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и другие сквозные технологии (СТ), активно внедряются в сферу социального обеспечения, в том числе в деятельность Социального фонда России (СФР), а до 01.01.2023 г. – в деятельность Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ. Это неизбежный процесс, который обладает рядом положительных эффектов. Однако сфера социального обеспечения – наиболее уязвимая сфера общественных отношений, ИКТ могут оказывать негативное влияние на отношения, поэтому необходимо найти баланс между развитием данной сферы на основе цифровизации и обеспечением прав и интересов граждан, их благополучия в цифровой среде. Представляется, что превалировать должен принцип обеспечения благополучия человека, а не чистая идея цифровизации.

Теоретический аспект актуальности связан с тем, что правовое регулирование применения ИКТ и ИИ в сфере социального обеспечения можно охарактеризовать, как довольно фрагментарное, отсутствует системный подход к теме. Теоретические исследования отстают от практических результатов ИКТ и развития нейросетей в этой сфере.

Нормотворческий аспект актуальности объясняет значение темы для нормативного правового регулирования, которое, в основном, существует на уровне документов стратегического планирования. Особое место занимает стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы [1]. Стратегические документы способствуют развитию цифровизации в указанной сфере, но «не работают» на обеспечение прав и интересов граждан на уровне применения права. Регулирование на нормативно-правовом уровне рассредоточено по разным нормативным правовым актам. Имеет значение и общая проблема регулирования ИКТ: с одной стороны, нецелесообразность создания единого нормативного правового акта о цифровизации по типу кодекса, с другой стороны, адресату-гражданину необходим упрощенный доступ ко всей нормативной информации по применению ИКТ и ИИ.

Правоприменительный аспект актуальности, как представляется, не ярко выражен. На сегодняшний день отсутствуют значимые судебные акты по использованию ИКТ и ИИ в сфере социального обеспечения, отсутствует судебная практика на уровне Верховного Суда РФ. Таким образом, настоящее исследование «работает» на опережение, и может в этом направлении иметь задачу сформировать у правоприменителя идею приоритета благополучия человека в цифровой среде.

Экономический аспект: внедрение ИИ позволяет существенно повысить эффективность использования бюджетных средств за счёт автоматизации процессов, снижения операционных издержек, сокращения различного рода ошибок по выплатам, а также масштабного противодействия мошенничеству. Одновременно ИИ способствует оптимизации распределения ресурсов через предиктивную аналитику и улучшение таргетирования помощи, что ведёт к снижению долгосрочных социальных расходов. Повышение скорости, точности и персонализации услуг не только улучшает положение бенефициаров, но и способствует их более быстрой социально-экономической интеграции, создавая положительный мультипликативный эффект для экономики в целом. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и растущих социальных вызовов применение ИИ становится критически важным инструментом обеспечения финансовой устойчивости и результативности системы социальной защиты.

Цель работы: исследовать общественные отношения, связанные с использованием ИКТ и алгоритмов ИИ в сфере социального обеспечения с экономической точки зрения, их правовое регулирование и выработать предложения по совершенствованию этих процессов.

Научная новизна: уточнён понятийно-категориальный аппарат, в частности, уточнены понятия «информационно-коммуникационные технологии в социальной сфере» и «искусственный интеллект в социальной сфере» как правовых и экономических феноменов, с учётом специфики области применения; выявлены и классифицированы проблемы применения ИКТ и алгоритмов ИИ в сфере социального обеспечения; выделены основные направления применения ИИ в сфере социального обеспечения.

В качестве научного результата следует отметить следующее:

1) Искусственный интеллект и технологии, функционирующие на базе ИИ, составляют предмет правовой научной дискуссии. Спорными являются вопросы, которые касаются определения понятия «искусственный интеллект», его юридической квалификации и отраслевой принадлежности норм, регулирующих ИИ. Искусственный интеллект в российской правовой действительности должен рассматриваться как объект права.

2) Существующий уровень правовой регламентации систем искусственного интеллекта в России не соответствует реальному положению дел, имеет место отставание права от развития ИИ. Общественные отношения, возникающие по поводу ИИ, не регламентируются законом. Законодательство РФ не даёт ответы на вопрос о «юридическом статусе» искусственного интеллекта. Существует необходимость регламентации всех общественных отношений, которые возникают по поводу ИИ.

3) В условиях сегодняшнего дня ИИ пока не играет существенной роли в сфере социального обеспечения, однако его потенциал можно охарактеризовать как существенный.

4) Необходимо сформировать специальные нормы, регулирующие ИИ в сфере социального обеспечения, на уровне программных документов с выделением этапов и принципов правового регулирования. Конкретное регулирование использование ИИ в сфере социального обеспечения предлагаем оставить на уровне отдельных законодательных актов, регламентирующих те или иные сферы общественных отношений в рамках социального обеспечения.

Исследовательская гипотеза: системы ИИ используется в сфере социального обеспечения и имеет существенный потенциал в применении в разных подотраслях социального обеспечения: пенсионном обслуживании, начислениях и выплатах социальных пособий и социального обслуживания.

Сделан вывод о том, что процесс цифровизации социальной сферы и внедрение систем искусственного интеллекта требует баланса между технологической эффективностью и гарантиями прав уязвимых групп, где приоритетом должно оставаться человеческое благополучие.

Основная часть. Экономические аспекты внедрения искусственного интеллекта

Экономический аспект применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере социального обеспечения заключается в повышении эффективности и результативности использования ограниченных бюджетных ресурсов при одновременном улучшении качества услуг для населения, в частности:

1. Оптимизация затрат и повышение эффективности:

- автоматизация рутинных процессов: ИИ способен обрабатывать огромные массивы заявлений на пособия, проверять документы, рассчитывать суммы выплат, выявляя несоответствия и ошибки, что значительно сокращает трудозатраты и административные расходы;

- снижение операционных издержек: ускорение обработки заявок, уменьшение бумажного документооборота и оптимизация рабочих процессов ведут к прямому снижению затрат на содержание системы соцобеспечения;

- повышение производительности: сотрудники, освобождённые от рутины, могут сосредоточиться на сложных случаях, требующих человеческого участия и эмпатии (индивидуальное консультирование, работа с уязвимыми группами).

2. Борьба с мошенничеством и ошибками в системе выплат:

- выявление аномалий и ошибок: алгоритмы ИИ (особенно нейросети с машинным глубоким обучением) могут анализировать данные из множества источников (налоговые, банковские, регистрационные) для выявления подозрительных закономерностей, указывающих на незаконное получение выплат (например, сокрытие доходов, фиктивные иждивенцы). Это позволяет вернуть значительные средства в бюджет;

- снижение ошибок переплаты/недоплаты: ИИ минимизирует человеческие ошибки при расчётах и проверке права на получение пособия, снижая как переплаты (которые потом сложно вернуть), так и недоплаты (ухудшающие положение нуждающихся и ведущие к дополнительным обращениям/судебным издержкам).

2. Улучшение таргетирования помощи и распределения ресурсов:

- предиктивная аналитика: ИИ может прогнозировать риски (например, попадание семьи в категорию нуждающихся, риск длительной безработицы, необходимость экстренной социальной помощи) на основе анализа данных. Это позволяет проактивно предлагать поддержку, предотвращая более серьёзные и дорогостоящие социальные проблемы в будущем (например, бездомность, кризисы здоровья);

- персонализация услуг: анализ индивидуальных потребностей позволяет точнее подбирать виды поддержки (трудоустройство, переквалификация, материальная помощь, социальные услуги), повышая шансы на успешную реинтеграцию и снижая длительную зависимость от пособий;

- оптимальное планирование бюджетов: данные, полученные с помощью ИИ, дают более точную картину потребностей населения в разных регионах и категориях, позволяя эффективнее планировать и распределять бюджетные средства.

3. Повышение качества и доступности услуг:

- круглосуточная поддержка (чат-боты, виртуальные ассистенты): обеспечивает базовую информацию и помощь без ожидания, снижая нагрузку на call-центры и офисы, что также экономит средства;

- ускорение обработки запросов: быстрое принятие решений по стандартным заявлениям снижает издержки ожидания для граждан и уменьшает риски усугубления их трудной ситуации;

- повышение точности решений: снижение субъективности и ошибок при оценке права на получение помощи делает систему более справедливой и эффективной в расходовании средств.

4. Долгосрочные экономические эффекты и выгоды:

- снижение «ловушки бедности»: более эффективные программы трудоустройства и поддержки, основанные на данных ИИ, могут помочь людям быстрее выйти на рынок труда, снижая долгосрочные расходы на социальные выплаты и увеличивая налоговые поступления;

- повышение доверия к системе: эффективная и справедливая система соцобеспечения, использующая современные технологии, поддерживает социальную стабильность, что является важным фактором экономического развития;

- высвобождение человеческого капитала: перенаправление высвободившихся благодаря автоматизации ресурсов (как финансовых, так и человеческих) на решение более сложных социальных задач или инвестиции в другие сферы.

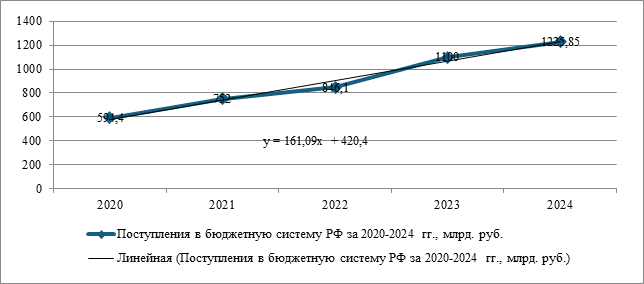

На рисунке 1 отображён анализ объёма поступлений в бюджетную систему страны в период 2020-2024 годы.

Рисунок 1 – Анализ объёма поступлений в бюджетную систему страны в период 2020-2024 гг., млрд руб.

Источник: построено авторами по: [16]

Анализ показывает резкий рост поступлений в бюджетную систему в 2024 г. (более 9,5 трлн руб. к 2023 г.), это обусловлено увеличением налоговых поступлений (НДФЛ, НДС, НДПИ) и страховых взносов.

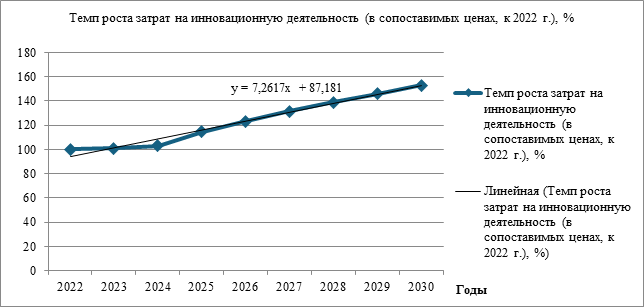

На рисунке 2 приведён график изменения темпов роста затрат в Российской Федерации на инновационную деятельность.

Рисунок 2 – Анализ темпа поста затрат на инновационную деятельность, в сопоставимых ценах 2022 года в РФ

Источник: построено авторами по: [16]

Анализ представленных данных показывает, что темп роста затрат на инновационную деятельность к 2030 г. составит 27%. Наибольший прогресс ожидается в темпах роста объёмов инвестиций в малые технологические компании (в 2023 году – 294% по сравнению к показателям 2022 г.).

В таблице 1 систематизированы критерии для разграничения смежных понятий.

Таблица 1 – Ключевые характеристики понятий

|

Критерий

|

Искусственный интеллект

|

Сквозные технологии

|

ИКТ

|

|

Сущность

|

Технологии машинного обучения,

нейросети, обработка данных для автономных решений

|

Межотраслевые технологии,

формирующие основу для развития рынков (ИИ, квантовые вычисления, Big Data и

др.)

|

Инструменты обработки информации:

программное обеспечение, сети, устройства для сбора/передачи данных

|

|

Ключевые

задачи

|

1. Автономные агенты и

мультиагентные системы.

2. Генерация контента (текст, изображения).

3. Объяснимый и понятный ИИ как защита от кибератак

|

1. Создание инфраструктуры для

цифровой экономики.

2. Импортозамещение (российское программное обеспечение, оборудование).

3. Разработка стандартов для промышленности

|

1. Автоматизация рутинных

процессов.

2. Обеспечение коммуникации (интернет, мобильные сети).

3. Управление базами данных

|

|

Источники

финансиро-вания в РФ

|

• 60% инвестиций –

госбюджет (2023 г.) • 4,7 млрд руб. на исследовательские центры (2025 г.) |

• 547 млрд руб. на 9 дорожных

карт (2019 г.)

• субсидии для внедрения отечественной электроники

|

• частные инвестиции (например,

ИТ-компании).

• гранты на цифровизацию госуслуг

|

|

Уровень

зрелости

|

• 50% крупных компаний внедрили

ИИ (2025 г.).

• проблема: 65%

решений на стадии тестирования

|

• 10 технологий в госперечне (ИИ,

кванты, водородная энергетика).

• Проблема: зависимость

от импорта оборудования

|

• Высокая распространенность

(госуправление, финансы).

• проблема: низкая

цифровизация в регионах

|

|

Риски

|

• Утечки персональных данных

• Дипфейки (+33% в 2025 г.).

• Ошибки алгоритмов (например, в кредитовании)

|

• Технологическая изоляция из-за

санкций

• Дефицит кадров для разработки чипов

|

• Цифровое неравенство (пожилые

люди, сельская местность).

• Уязвимость инфраструктуры

|

|

Примеры

применения

|

• Kandinsky 2.1 (генерация

изображений).

• ИИ-помощник в банках (Сбер, ПСБ).

• Анализ мошенничества в финансах

|

• Квантовые коммуникации в ритейле.

• Российские процессоры «Эльбрус» для госсектора

|

• Портал Госуслуг (электронные

сервисы).

• Системы видеоконференцсвязи

|

В процессе исследования выявлена взаимосвязь анализируемых технологий, в частности:

1. ИИ является частью сквозных технологий: включен в государственный перечень сквозных технологий РФ (2023 г.) и получает финансирование в рамках дорожных карт.2. ИКТ являются инфраструктурой для ИИ: без сетей Интернета вещей пятого поколения 5G, облачных хранилищ и программного обеспечения невозможна работа нейросетей (например, предобученные генеративные трансформеры (GPT) требует мощных дата-центров).

3. Конвергенция: в проектах типа Smart City («Умный город») сочетаются ИИ (анализ данных), сквозные технологии (сенсоры Интернета вещей IoT) и ИКТ (Интернет-коммуникации).

4. ИИ является драйвером инноваций, но зависит от сквозных технологий (аппаратной базы) и ИКТ (сетей). Для РФ на текущий момент ключевой задачей является преодоление кадрового дефицита и снижение рисков цифрового неравенства, в том числе в сфере социального обеспечения.

В качестве основных трендов на 2025-2026 годы следует обозначить следующие: в сфере ИИ – фокус на большие языковые модели; этические кодексы; в сфере сквозных технологий – импортозамещение в микроэлектронике; стартапы в квантовых вычислениях; в сфере ИКТ – рост биометрических сервисов.

Правовые аспекты внедрения искусственного интеллекта

Правовая концепция ограничивает круг адресатов социального обеспечения и включает в него только определённых граждан, «оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, связанных с нетрудоспособностью, бедностью, потерей кормильца, инвалидностью, старостью или другими социально значимыми обстоятельствами» [2]. При этом помощь им оказывается за счёт бюджета и внебюджетных фондов. Правоведы так же не единодушны в подходах к данному понятию. Так, в теории права социального обеспечения существует «узкая» концепция социального обеспечения, которая включает в него только пенсионное обеспечение, пособия и социальное обслуживание, и «широкая» концепция, включающая и другие меры помощи, например, санаторно-курортное лечение, медицинскую помощь, бесплатное образование.

В теории права социального обеспечения основными элементами социального обеспечения признаются следующие:

1) пенсионное обеспечение;

2) пособия;

3) социальное обслуживание, которое представляет собой деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. Она включает социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и другие услуги (442-ФЗ).

В работе проведён анализ использования ИКТ и ИИ в сфере социального обеспечения. Так выделим следующие примеры:

- создана Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО);

- создан Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), мобильное приложение ФГИС ФРИ.

- 44 услуги и 119 сервисов Социального фонда России (СФР) доступны через Личный кабинет застрахованного лица или портал Госуслуг [3]. В 2024 г. оказал свыше 120 миллиона услуг, из которых более половины были предоставлены по обращениям в электронном формате;

- активно используются системы межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота;

- внедрён «беззаявительный» формат ряда выплат (пособия по временной нетрудоспособности, перерасчёты пенсий, пенсии или пособия по инвалидности, по потере кормильца, безработным гражданам);

- большой набор услуг и сервисов предоставляются в виде различного рода мобильных и веб-приложений («Личный кабинет застрахованного лица», мобильное приложение СФР);

- с 25 февраля 2025 года на портале Госуслуги заработал сервис «Жизненная ситуация» для выхода на пенсию (можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки, льготах);

- СФР начинает использовать технологию блокчейн для контроля заключения трудовых договоров;

- в разработке находится единая цифровая платформа.

В ходе исследования авторами проведён анализ использования ИИ как перспективной ИКТ в сфере социального обеспечения. Приведём некоторые примеры использования ИИ в сфере социального обеспечения:

- обработка обращений граждан в СФР;

- сервис «Социальный калькулятор» (получение информации о социальных выплатах);

- автоматизация процесса возмещения стоимости медицинских услуг (ИИ распознаёт документы, кодирует диагнозы и извлекает необходимые данные для возмещения расходов).

На основе анализа текущего состояния правового регулирования применения ИИ в социальной сфере России и данных из актуальных источников, можно выделить следующие ключевые аспекты и рекомендации:

1. Стратегические и нормативные основы:

- Распоряжение Правительства № 842-р (2024 г.) утверждает цифровую трансформацию социальной сферы до 2030 года, но фокусируется на технологической эффективности, а не на защите прав граждан. Не регламентирует: 1) порядок обжалования решений ИИ (например, автоматизированный отказ в назначении пособий); 2) механизмы предотвращения дискриминации уязвимых групп (пенсионеры, инвалиды) алгоритмами.- Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) действуют в 14 областях (беспилотный транспорт, телемедицина), но не охватывают социальное обеспечение. Например, отсутствуют ЭПР для тестирования ИИ в пенсионном обслуживании или назначении пособий.

2. Критические пробелы в регулировании:

- ответственность за решения ИИ: нет чётких правил распределения ответственности между разработчиком, оператором системы (например, СФР) и госорганом при ошибках ИИ [4; 20]. Пример: автоматизированный отказ в социальном контракте из-за смещенных данных обучения;- защита персональных данных: обработка данных в системах типа ЕГИССО или ФРИ осуществляется на основе закона 152-ФЗ [4], но не определены стандарты анонимизации данных при использовании ИИ; также отсутствуют требования к кибербезопасности ИИ-систем, обрабатывающих биометрию инвалидов;

- цифровое неравенство: к примеру, часть сельских жителей и лиц старше 70 лет не имеют доступа к цифровым сервисам СФР. Нет правовых механизмов компенсации этого неравенства (например, обязательное дублирование решений ИИ бумажными уведомлениями).

3. Перспективные механизмы регулирования:

- отраслевые стандарты для социальной сферы. Предлагается дополнить стратегию № 842-р стандартами:- цифровые песочницы для социальных услуг. Создание экспериментальных правовых режимов для тестирования ИИ в пилотных регионах (например, сервис «Цифровой социальный помощник» в Томской области) с условиями информированного согласия граждан на использование их данных.

- мониторинг последствий для уязвимых групп.

4. Рекомендации для законодательных инициатив:

- внести поправки в ФЗ «О социальном обслуживании»: ввести ст. 15.1 «Использование систем ИИ», закрепляющую право граждан на человеческое вмешательство в решения ИИ; запрет на полную автоматизацию социального обслуживания;- в национальный стандарт ГОСТ-Р «ИИ в социальной сфере»: внести требования к набору данных для обучения алгоритмов (например, минимальная доля данных по сельским территориям – 30%); предусмотреть порядок проведения этической экспертизы;

- модернизация Кодекса этики ИИ (Альянс ИИ): добавить социально-ориентированные принципы: «применение ИИ в социальной сфере должно усиливать, а не заменять человеческое участие, гарантируя сохранение достоинства граждан» [13; 20].

В качестве основных научных результатов данного исследования отметим следующие:

1. Уточнён понятийно-категориальный аппарат в сфере социального обеспечения с учётом специфики области применения. Так, под «ИКТ в сфере социального обеспечения» понимается кластер цифровых инструментов для работы с информацией (сбор, обработка, передача) через платформы, сети и устройства, применяемых в сфере социального обеспечения; под «искусственным интеллектам в сфере социального обеспечения» – комплекс технологий (нейросети, машинное обучение, VR), применяемых в сфере социального обеспечения, использующих гигантские объёмы данных и мощные алгоритмы в целях выработки быстрых и качественных решений [7].

2. Выявлены и классифицированы проблемы применения ИКТ и ИИ в сфере социального обеспечения:

1) общие проблемы, связанные с использованием ИКТ и ИИ в сфере, связанной с гражданами;

2) специальные проблемы, связанные с использованием ИКТ и ИИ в сфере социального обслуживания (таблица 2).

Таблица 2 – Группы и примеры проблем, применения ИКТ и искусственного интеллекта в сфере социального обеспечения

|

1.

Общие проблемы, связанные с использованием ИКТ и ИИ в сфере, связанной с

гражданами

|

2.

Специальные проблемы, связанные с использованием ИКТ и ИИ в сфере социального

обслуживания

|

|

-

цифровое

неравенство;

- утечка персональных данных; - дискриминация; - злонамеренное использование ИКТ и ИИ; - вторжение в частную жизнь; - недостаточная информированность граждан; - недостаточная мотивация и стимулирование граждан к использованию ИКТ и ИИ; - потеря личного контакта представителя органа власти и гражданина |

-

низкий

уровень цифровой грамотности или её отсутствие (в сельских районах, среди

пожилых людей);

- потребность в обеспечении особого доступа к цифровой сфере (лица с ограниченными возможностями, малоимущие); - особая угроза цифровой незащищённости с учётом сферы социального обеспечения (пенсионеры, лица с ограниченными возможностями); - отсутствие учёта индивидуальных потребностей при применении ИКТ и ИИ (учёт таких потребностей – это, в том числе требование закона). |

3. Выделены основные направления применения ИИ в сфере социального обеспечения:

1) автоматизация рутинных задач [9; 12];

2) прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций на основе анализа данных из соцсетей, медицинских карт и государственных баз, выявляя признаки социальных рисков (например, домашнего насилия, суицидальных наклонностей);

3) персонализированная помощь и рекомендательные системы;

4) улучшение коммуникации между государственными органами и населением [9; 12].

Авторами сформулированы следующие выводы по научному пониманию использования ИИ в сфере социального обеспечения:

1) ИИ и технологии, функционирующие на базе ИИ, составляют предмет правовой научной дискуссии [13; 14]. Спорными являются вопросы, которые касаются определения понятия «искусственный интеллект», его юридической квалификации и отраслевой принадлежности норм, регулирующих ИИ. Искусственный интеллект в российской правовой действительности должен рассматриваться как объект права.

2) Существующий уровень правовой регламентации ИИ в России не соответствует реальному положению дел, имеет место отставание права от развития ИИ. Общественные отношения, возникающие по поводу ИИ, не регламентируются законом. Законодательство Российской Федерации не дает ответы на вопрос о «юридическом статусе» искусственного интеллекта. Существует необходимость регламентации всех общественных отношений, которые возникают по поводу ИИ [14].

3) В условиях сегодняшнего дня ИИ пока не играет существенной роди в сфере социального обеспечения, однако его потенциал можно охарактеризовать как существенный.

4) Необходимо сформировать специальные нормы, регулирующие ИИ в сфере социального обеспечения, на уровне программных документов с выделением этапов и принципов правового регулирования. Конкретное регулирование использование ИИ в сфере социального обеспечения предлагаем оставить на уровне отдельных законодательных актов, регламентирующих те или иные сферы общественных отношений в сфере социального обеспечения [6; 9].

В ходе исследования разработаны следующие предложения по совершенствованию применения ИИ в сфере социального обеспечения: ввести учёт индивидуальных потребностей инвалидов при назначении им мер социальной поддержки; в сфере заключения социального контракта; применении категории «потребительская корзина»; ввести сервисы «Цифровой социальный помощник» по оказанию психологической помощи нуждающимся гражданам [15].

Обозначим проблемы в рамках предстоящих научных исследований, в которых в качестве «ядра актуальности» можно сформулировать следующее:

· наличие судебного вакуума: отсутствие прецедентов по спорам, связанным с применением алгоритмов ИИ в социальной сфере, требует опережающей научной проработки;· технологический прорыв без этических рамок: активное внедрение ИИ (чат-боты, распознавание документов, прогностические системы) происходит без механизмов защиты от дискриминации и ошибок алгоритмов;

· определение юридического статуса решений ИИ: разработка моделей ответственности за ошибочные решения алгоритмов (например, автоматизированный отказ в назначении пособий) и механизмов их обжалования;

· этика данных: исследование конфликта между персонализацией социальных услуг на основе Big Data и правом на анонимность, особенно для уязвимых групп (инвалиды, пенсионеры);

· дискриминация алгоритмов: анализ рисков усиления социального неравенства из-за смещенных тренировочных данных (например, при оценке нуждаемости в соцконтрактах);

· цифровое неравенство: разработка адаптивных интерфейсов для лиц с ограниченной цифровой грамотностью (голосовые ассистенты, упрощенные веб-порталы); изучение эффективности офлайн-центров поддержки в сельских районах как дополнения к цифровым сервисам;

· интеграция legacy-систем: проблемы совместимости новых ИИ-решений (например, блокчейн для трудовых договоров) с устаревшими государственными платформами (ЕГИССО, ФРИ);

· устранение регуляторных пробелов и стандартизация принципов регулирования ИИ: формирование отраслевых стандартов для социальной сферы на основе принципа «человек над алгоритмом» (например, обязательный аудит на дискриминацию); создание реестра ИИ-систем социальной сферы с открытыми параметрами прозрачности (источники данных, метрики точности);

· межведомственная координация: исследование моделей согласования нормативов между Минтрудом, Минцифры и СФР для сквозных технологий [11];

· оценка эффективности цифровых решений: кост-эффективность ИИ для проектов «Цифровой социальный помощник» с учётом долгосрочных социальных эффектов; анализ рисков коммерциализации социальных услуг (например, платные ИИ-консультанты) для малоимущих слоев населения [6];

· финансирование инноваций: изучение моделей государственно-частных партнёрств (ГЧП) для развития ИКТ-инфраструктуры в регионах (например, частные инвестиции в 5G для телемедицины);

· потеря человеческого контакта: исследование психологического воздействия замены соцработников чат-ботами на пожилых граждан; разработка гибридных моделей (ИИ + психолог) для кризисных ситуаций (например, предотвращение суицидов);

· цифровая идентичность: проблемы использования биометрии в социальных услугах (блокчейн-идентификация или риски утечек данных);

· перспективные междисциплинарные направления: предиктивная аналитика: прогнозирование социальных рисков (бедность, безработица) на основе анализа соцсетей и госданных с учётом этических ограничений;

· нейротехнологии в реабилитации: применение VR/AR для соцадаптации инвалидов и оценка правовых рамок их использования [6];

· регуляторные «песочницы»: создание экспериментальных правовых режимов для тестирования ИИ в пилотных регионах (например, Урал или Дальний Восток).

Авторами выделены основные междисциплинарные проблемы внедрения алгоритмов ИИ в сфере социального обеспечения, которые представлены на рисунке 3.

![]()

Рисунок 3 – Ключевые междисциплинарные проблемы внедрения алгоритмов ИИ в сферу социального обеспечения

Источник: построено авторами по: [5; 7; 17; 18]

Приоритетные проблемы фокусируются на преодолении дисбаланса между технологической эффективностью и социальной справедливостью. Подчеркнём критическую важность разработка этических кодексов ИИ для социальной сферы с участием гражданского общества; создание междисциплинарных исследовательских центров на базе вузов; международная гармонизация стандартов. Наиболее сложной проблемой остаётся правовая персонализация ИИ: как обеспечить индивидуальный подход алгоритмов (например, учёт особенностей инвалидности) без нарушения принципов универсальности социального обеспечения.

Основные выводы

Проведённое исследование показывает, что ключевым вызовом цифровизации социальной сферы являются не технологические, а нормативно-этические риски [19]. Предложенный принцип «приоритета благополучия человека» должен стать основой для: разработки этического кодекса применения ИИ; создания института общественного контроля; введения обязательной гуманитарной экспертизы алгоритмов.

Необходима конвергенция правовых, экономических и технологических подходов для построения цифровой социальной экосистемы, где технологии служат инструментом защиты человеческого достоинства, а не самоцелью.

Основные выводы можно сформулировать следующим образом:

1. Проведён анализ использования ИИ в сфере социального обеспечения. Выделены основные направления его применения в данной области, в частности, как средство автоматизации рутинных задач; прогнозирования и предотвращения кризисных ситуаций, персонализированной помощи и рекомендательной системы, повышения качества коммуникации между государственными органами и населением.

2. Выделены основные направления развития применения алгоритмов ИИ: цифровизация массовых социально значимых услуг; содействие гражданам в поиске подходящей работы и подбора необходимых работников; использование автоматизированной системы для оценки операций на предмет наличия признаков мошенничества и предотвращения злоупотреблений мерами социальной защиты.

3. Научным результатом исследования использования ИИ в сфере социального обеспечения является следующее:

1) Искусственный интеллект и технологии, функционирующие на базе ИИ, составляют предмет правовой научной дискуссии. Спорными являются вопросы, которые касаются определения содержания дефиниции «искусственный интеллект», определения юридического статуса искусственного интеллекта; определения отраслевой принадлежности ИИ как правовой категории;

2) Существующий уровень правовой регламентации применения ИИ в России не соответствует реальному положению дел, так как в современных реалиях имеет место наличие отставания права в целом от потребностей общества и государства;

3) Существует необходимость регламентации всех общественных отношений, которые создаются, изменяются и прекращаются в сферах его функционирования;

4) Возникает необходимость в срочной правовой регламентации ИИ в нормативной ткани законодательства РФ: ИИ в правовой действительности должен рассматриваться как объект права, так как данный правовой феномен выступает в роли средства упрощения деятельности человека, а не его замены;

5) Необходимо создать обширный и качественный понятийно-категориальный аппарат, обеспечивающий мышление правоведов, правоприменителей и учёных в данной сфере. В связи с этим целесообразно расширить терминологический аппарат, изложенный в Указе Президента РФ, который содержит в себе четырнадцать понятийных конструкций, включив при этом в него содержание ряда не понятных российскому праву сегодня терминов (например: «нейросеть»; «нейрон»; «слабый искусственный интеллект»; «сильный искусственный интеллект»);

6) Необходимо закрепление принципов правового регулирования ИИ: приоритет безопасности и безопасности роботов, правило предосторожности, правило максимальной пользы и минимальных затрат, правило не замены человека роботом;

7) На сегодняшний день имеет место неопределённость в рамках этапов формирования правового регулирования в сфере ИИ и его развития. Важным является сформировать этапы формирования правового регулирования ИИ с позиции временной шкалы (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный);

8) Необходимо сформировать специальные нормы, регулирующие ИИ в сфере социального обеспечения, на уровне программных документов с выделением этапов и принципов правового регулирования. Конкретное регулирование использование ИИ в сфере социального обеспечения предлагаем оставить на уровне конкретных законодательных актов, регламентирующих те или иные сферы общественных отношений в сфере социального обеспечения.

9) В качестве эффективных технологических решений требуется внедрить гибридные модели обслуживания: цифровые платформы + офлайн-консультанты; голосовые ассистенты с «тревожной кнопкой» для связи с оператором;

10) Необходимо осуществлять научное сопровождение процесса внедрения ИИ в сферу социального обеспечения: инициировать междисциплинарные исследования по эффективности ИИ-сервисов для уязвимых групп; экономике алгоритмических решений, юридической ответственности за ошибки ИИ.

В ходе исследования нашла своё подтверждение гипотеза о том, что системы ИИ используется в сфере социального обеспечения и имеет существенный потенциал в применении в разных подотраслях социального обеспечения: пенсионном обслуживании, начислениях и выплатах социальных пособий и социального обслуживания.

[1]Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2024 г. № 842-р. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408775179/ (дата обращения 22.06.2025)

[2]Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения 22.06.2025)

[3]Социальный фонд России [Официальный сайт]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sfr.gov.ru (дата обращения: 20.06.2025)

[4]Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. 08.08.2024 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения 22.06.2025)

Источники:

2. Абрамова О. М. Сквозные технологии в системе социального обеспечения // Вестник РАНХиГС. – 2024. – № 2. – c. 78-92. – doi: 10.22394/2078-5429-2024-17-2-78-92.

3. Асалиева З.А., Седова Н.В. Механизмы реализации региональной политики в условиях цифровизации // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 12. – c. 7161-7176. – doi: 10.18334/epp.14.12.122130.

4. Архипов В.В., Наумов В.Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике // Труды СПИИРАН. – 2017. – № 6(55). – c. 46-62. – doi: 10.15622/sp.55.2.

5. Арямов А.А., Грачева Ю.В. Цифровизация: уголовно-правовые риски в сфере экономики // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 6. – c. 108-116. – doi: 10.17803/1994-1471.2019.103.6.108-116.

6. Городнова Н.В. Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере: современное состояние и перспективы // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – № 4. – c. 1472-1492. – doi: 10.18334/vinec.11.4.112249.

7. Городнова Н. В., Жевняк О. В., Плешакова И. Н. Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере социального обеспечения: правовые и экономические аспекты // Экономика, предпринимательство и право. – 2025. – № 6. – c. 4299-4318. – doi: 10.18334/epp.15.6.123441.

8. Дороговцева А.А., Овчаренко Н.К. Искусственный интеллект в системе управления предприятием: эволюция, инновации и перспективы // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 11. – c. 6259-6272. – doi: 10.18334/epp.14.11.121944.

9. Ермакова С.Э., Еникеев И.М., Еникеева Е.М. Актуальные вопросы теории и практики применения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах // Креативная экономика. – 2025. – № 5. – doi: 10.18334/ce.19.5.123109.

10. Козлов С.А. Искусственный интеллект как объект правового регулирования // Журнал российского права. – 2023. – № 8. – c. 45-61.

11. Минцифры России. Национальный отчёт «Цифровая трансформация социальной сферы: 2020-2024 гг.». - М., 2024. – 67 c.

12. Морхат П.М. Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2018. – № 2. – c. 61-73. – doi: 10.18384/2310-6794-2018-2-61-73.

13. Наумов В. Б. Право в эпоху цифровой трансформации: в поисках решений // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 6. – c. 4-11.

14. Незнамов А.В., Наумов В.Б. Стратегия регулирования робототехники и киберфизических систем // Закон. – 2018. – № 2. – c. 69-89.

15. Петрова Т. Э., Гарашко А. Ю., Задорожная И. И. Цифровизация социальной сферы. / монография. - Изд-во: Русайнс, 2024. – 136 c.

16. Пирогова Т.В., Власова Е. Д. Использование цифровых технологий в деятельности организаций социальной сферы // Региональная и отраслевая экономика. – 2024. – № 6. – c. 138-153. – doi: 10.14451/1.235.138.

17. Попова А. В. Этические принципы взаимодействия с искусственным интеллектом как основа правового регулирования // Правовое государство: теория и практика. – 2020. – № 3. – c. 34-43. – doi: 10.33184/pravgos-2020.3.4.

18. Разгильдяев Б. Т. Искусственный интеллект и профилактика его общественной опасности // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2021. – № 5. – c. 154-164.

19. Сайфутдинова В.М. Информатизация в праве социального обеспечения // Правовое государство: теория и практика. – 2020. – № 4. – c. 57-66. – doi: 10.33184/pravgos-2020.4.24.

20. Тлембаева Ж. У. О некоторых подходах к правовому регулированию искусственного интеллекта // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. – 2021. – № 2. – c. 61-74. – doi: 10.52026/2788-5291_2021_65_2_61.

Страница обновлена: 21.02.2026 в 03:24:40

Download PDF | Downloads: 19

Economic and legal aspects of artificial intelligence in social security services

Gorodnova N.V., Zhevnyak O.V., Pleshakova I.N.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The relevance of the research is due to the socio-economic necessity in view of the conflict between the effectiveness of processes and the rights of citizens amid the rapid digitalization of the social sphere. There are threats of digital inequality for vulnerable segments of the population. There is a need to increase the efficiency of using budget funds and reduce various types of errors in social payments. There are also theoretical and legal gaps in the process of digital transformation of the social security sector.

The article diagnoses problems and reveals systemic gaps in the regulation of artificial intelligence: lack of legal status of artificial intelligence; fragmentation of the regulatory framework; and lagging legislation behind technological development.

The article presents conceptual clarifications, in particular, a clear definition of the concepts of information and communication technologies in the social sphere (as a cluster of digital tools for working with information) and artificial intelligence in the social sphere (as a complex of machine learning technologies for solving social security problems). The interpretation of the concept of artificial intelligence as a legal phenomenon and an object of law, rather than a subject of legal relations, is substantiated.

The article provides the conclusion about the practical feasibility of the developed recommendations and proposals, in particular, the possibility of implementing the Digital Social Assistant service, which require a study of technical capabilities, personal data protection, as well as an assessment of the amount of funds raised.

The results obtained can be useful to specialists in the field of social security, experts in the field of artificial intelligence and information and communication technologies, practicing lawyers, as well as government authorities implementing projects for the digital transformation of the Russian economy.

Keywords: information and communication technology, end-to-end technology, neural network, artificial intelligence, social security, legal regulation, experimental legal regime

JEL-classification: O31, O32, O33, M51

References:

The Ministry of Finance of Russia. National Report "Digital transformation of the social sphere: 2020-2024" (2024).

Abdurakhmanov K.Kh. (2025). Human capital development in the context of artificial intelligence capabilities. Leadership and Management. 12 (3). 509-526. doi: 10.18334/lim.12.3.122600.

Abramova O. M. (2024). End-to-end technologies in the social security system. Vestnik RANKhiGS. 17 (2). 78-92. doi: 10.22394/2078-5429-2024-17-2-78-92.

Arkhipov V.V., Naumov V.B. (2017). Artificial intelligence and autonomous devices in legal context: on development of the first Russian law on robotics. Trudy SPIIRAN. (6(55)). 46-62. doi: 10.15622/sp.55.2.

Aryamov A.A., Gracheva Yu.V. (2019). Digitalization: criminal law risks in the economy. Current problems of Russian law. (6). 108-116. doi: 10.17803/1994-1471.2019.103.6.108-116.

Asalieva Z.A., Sedova N.V. (2024). Mechanisms for implementing regional policy in the context of digitalization. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (12). 7161-7176. doi: 10.18334/epp.14.12.122130.

Dorogovtseva A.A., Ovcharenko N.K. (2024). Artificial intelligence in the corporate management system: evolution, innovation and prospects. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (11). 6259-6272. doi: 10.18334/epp.14.11.121944.

Ermakova S.E., Enikeev I.M., Enikeeva E.M. (2025). Theory and practice of applying artificial intelligence in business processes. Creative Economy. 19 (5). doi: 10.18334/ce.19.5.123109.

Gorodnova N. V., Zhevnyak O. V., Pleshakova I. N. (2025). Information and communication technologies in social services: legal and economic aspects. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 15 (6). 4299-4318. doi: 10.18334/epp.15.6.123441.

Gorodnova N.V. (2021). Application of artificial intelligence in the business sphere: current state and prospects. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1472-1492. doi: 10.18334/vinec.11.4.112249.

Kozlov S.A. (2023). Artificial intelligence as an object of legal regulation. Journal of Russian Law. (8). 45-61.

Morkhat P.M. (2018). Artificial intelligence unit as electronic personality. Bulletin MGOU\. (2). 61-73. doi: 10.18384/2310-6794-2018-2-61-73.

Naumov V. B. (2018). Law in the epoch of digital transformation: in search of solutions. Russian law: education, practice, science. (6). 4-11.

Neznamov A.V., Naumov V.B. (2018). Regulation strategy for robotics and cyberphysical systems. Law (zakon). (2). 69-89.

Petrova T. E., Garashko A. Yu., Zadorozhnaya I. I. (2024). Digitalization of the social sphere

Pirogova T.V., Vlasova E. D. (2024). The use of digital technologies in the activities of social organizations. Regionalnaya i otraslevaya ekonomika. (6). 138-153. doi: 10.14451/1.235.138.

Popova A. V. (2020). Ethical principles of interaction with artificial intelligence as a basis of legal regulation. Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. (3). 34-43. doi: 10.33184/pravgos-2020.3.4.

Razgildyaev B. T. (2021). Artificial intelligence and prevention of its public danger. Bulletin of the Saratov State Law Academy. (5). 154-164.

Sayfutdinova V.M. (2020). Informatization in social security law. Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. (4). 57-66. doi: 10.33184/pravgos-2020.4.24.

Tlembaeva Zh. U. (2021). Some approaches to the legal regulation of artificial intelligence. Vestnik Instituta zakonodatelstva i pravovoy informatsii Respubliki Kazakhstan. (2). 61-74. doi: 10.52026/2788-5291_2021_65_2_61.