Экосистемы в здравоохранении как перспективное направление развития отрасли в условиях цифровой реальности

Клочко М.В.1![]() , Ермакова С.Э.1

, Ермакова С.Э.1![]()

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 18

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 7 (Июль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82909612

Аннотация:

В статье рассматривается «экосистема» как новая форма взаимодействия организаций, представляющая собой ответ бизнес-сообщества на потребности нового, цифрового этапа развития общества. Проанализировано то, как в теоретическом и практическом аспектах реализован «экосистемный подход», а также то, целесообразно ли внедрять экосистемы в здравоохранении. Приводится детальный пошаговый алгоритм организации экосистемного взаимодействия, который может быть использован не только в медицинских организациях, но и экстраполирован на другие отрасли и сферы деятельности.

Ключевые слова: экосистема, экосистемный подход, экономическое взаимодействия, экономика здравоохранения, здравоохранение

JEL-классификация: I15, I18, O32

Введение

Появление термина «экосистема» связывают с выходом в 1993 году статьи «Хищники и жертвы: новая экология конкуренции» специалиста по стратегическому планированию Джеймса Мура [13]. Именно он впервые предложил рассматривать организации как сообщества, по аналогии с биологическими экосистемами, которые эволюционируют и конкурируют в рамках единой экономической среды. Иными словами, Мур предложил отказаться от привычного деления на отрасли и обратить внимание не столько на принадлежность к определённой экономической зоне, сколько на то, как и какие организации объединяются для достижения общих целей. В современном мире, где информация циркулирует в колоссальных объёмах и с невероятной скоростью, традиционные «границы», разделение на отрасли и сообщества по общности деятельности могут выступать в качестве сдерживающего фактора прогресса [2].

По мнению Мура, экосистемы, подобно биологическим, объединяют различных участников (поставщиков, клиентов, конкурентов и прочих) с целью получения синергии через кооперацию, совместную, взаимозависимую, взаимодополняющую и взаимосвязанную деятельность [13].

Первыми, кто подхватили и реализовали инициативу подобного взаимодействия, были технологические гиганты, такие как Amazon и Google, которые внедрили подход экосистем как объединение различных сервисов и продуктов вокруг крупного центрального участника (звена). В России экосистемы также впервые были реализованы телекоммуникационными, банковскими и IT-компаниями, что очевидно, поскольку именно этим организациям в первую очередь необходима новая парадигма развития в связи с их бурным ростом, объёмами информации, которые они обрабатывают, а также быстро меняющейся внешней средой [14]. В научной литературе исследователи пытались понять феномен системного подхода через его экстраполяцию на различные области экономики, несмотря на то, что большинство публикаций касалось внедрения данного подхода в организациях, связанных с производством и распространением цифровых продуктов [1]. Морозова Ю. А. рассматривает цифровую трансформацию российского здравоохранения как ключевой фактор развития отрасли, акцентируя внимание на необходимости комплексного подхода, включающего развитие инфраструктуры и повышение уровня профессиональной подготовки. В работе освещаются проблемы недостаточной регуляторной базой и сопротивления изменениям со стороны персонала [5, с. 36-47]

Романец Е. А. подчеркивает роль государственной политики в реализации цифровых инициатив, выделяя важность интеграции цифровых направлений в стратегические документы и программы. Особое значение придается развитию электронных медицинских карт, телемедицины и автоматизации процессов, а также партнерству государства и бизнеса. [7, с. 86-92]. В работе Узденовой Б. Х. анализируется роль экосистемы цифровой экономики в формировании взаимосвязанных платформ, объединяющих ключевых участников — государство, бизнес и общество — и использующих такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и большие данные, что открывает новые перспективы для развития здравоохранения и отечественной экономики [8, с. 57-60]. Шаповалов В. В. и Ратушняк Е. С. предлагают рассматривать экосистемный подход как эффективный инструмент управления современными бизнес-средами с ориентацией на синергетический эффект, достигаемый за счет интеграции цифровых технологий и инновационных решений, что способствует повышению качества услуг и эффективности процессов [9].

В целом, исследования свидетельствуют о том, что успешная цифровая трансформация здравоохранения невозможна без активной государственной поддержки, межведомственного сотрудничества и развития цифровых экосистем, способных обеспечить модернизацию отрасли и повышение её конкурентоспособности.

Основная часть

До сих пор отсутствует единое определение понятия «экосистема», однако можно выделить ряд её отличительных черт [8]:

· Участники взаимодействия взаимодополняют и зависят друг от друга при решении крупной, зачастую социально-значимой задачи.

· Игнорируется отраслевая и организационно-правовая принадлежность [6].

· Основное внимание уделяется возможностям и потенциалу конкретного участника, а не таким факторам, как размер, территориальная принадлежность и прочие.

· Основная причина формирования экосистемы — стремление к масштабированию, повышению качества услуг и решению крупной социально-значимой задачи.

· Использование цифровых инструментов и сервисов для организации взаимодействия и работы.

Шаповалов В.В. и Ратушняк Е.С., проанализировав российские публикации по теме экосистемного подхода с 2018 года, пришли к выводу, что данная форма взаимодействия — ответ современной бизнес-среды на вызовы времени, среди которых основным является цифровизация. Авторы уверены, что мы живём в эпоху перехода от пятого технологического этапа к шестому, и появление такой формы взаимодействия — естественная реакция среды на изменение внешних условий. В последнее время роль информации и технологий вышла на первый план: не только большинство исследователей, но и практики изменили своё отношение к информации. Она стала восприниматься как инструмент, определяющий фактор, научный, экономический и социальный феномен, формирующий все процессы в обществе. В такой ситуации должна формироваться новая форма взаимодействия между участниками бизнес-среды [9].

Логично, что первыми её реализовали организации, деятельность которых напрямую связана с производством информационных и цифровых продуктов, то есть обусловленных передовыми технологиями.

Постепенно само понятие «экосистема» и «экосистемный подход» как концепция распространяется и на другие сферы человеческой деятельности, выступая инструментом, обеспечивающим эффективное развитие в условиях текущей социально-экономической формации. Вопрос о применении данного подхода несколько лет назад был поднят на всероссийском конгрессе «ИТМ — Санкт-Петербург». Большинство исследователей затрудняются ответить, как именно может быть сформирована экосистема в здравоохранении. Это связано с тем, что изначально подход трактуется как часть цифровой революции, предполагая реализацию цифровых решений и продуктов [7]. Однако, возвращаясь к работе Мура, следует сосредоточиться не на цифровых инструментах, а на сути самой парадигмы. Иными словами, необходимо задуматься, как в здравоохранении реализовать взаимодействие взаимозависимых и взаимодополняющих участников, обеспечивающих оказание медицинской помощи. Эти участники могут не относиться непосредственно к отрасли здравоохранения, но участвовать в её деятельности и способствовать её развитию. В конечном итоге всё направлено на повышение качества медицинской помощи на всех этапах, расширение географии, охват всех слоёв населения, улучшение качества жизни и снижение нагрузки на медицинский персонал. Особенно это актуально при решении социально-значимых задач [5].

Основные шаги в формировании экосистемы в здравоохранении.

Таким образом, первый шаг, который должен быть сделан на этапе формирования экосистемы, — это выбор социально-значимой задачи, которая станет основополагающей для построения взаимодействия и организации сотрудничества.

Следующим очевидным шагом должно стать определение участников подобного взаимодействия, которые максимально тесно связаны друг с другом при решении выбранной задачи. Можно привести пример, когда формируется экосистема, целью которой является охват большего количества населения страны качественными медицинскими услугами. Очевидными участниками здесь будут не только медицинские организации, но и те, кто обеспечивает инфраструктуру доставки медицинской помощи до конкретного, конечного пользователя. Это и службы скорой помощи, и участники, способные обеспечить доступ к пациентам, находящимся в труднодоступных и отдалённых регионах страны, а также специалисты, занимающиеся телемедицинскими технологиями [4]. Главная задача — достижение поставленной цели, и все участники, которые могут каким-либо образом способствовать этому, должны быть включены во взаимодействие. Вопрос о подборе участников — сложный и дискуссионный, однако, как правило, он происходит интуитивно и естественно [12].

Каждый участник должен обеспечивать собственный интерес, что для здравоохранения связано с вопросами финансирования: необходимо подключение государства и фондов для обеспечения сложной работы. Для коммерческой медицины подобное взаимодействие в некоторых направлениях может оказаться более эффективным, поскольку, обладая собственными средствами и ресурсами, они способны быть более гибкими, быстрее реагировать на внешние вызовы и реализовывать новые концепции взаимодействия.

Следующим чрезвычайно важным этапом является выбор технологий, которые обеспечивают подобную форму взаимодействия. Именно на этом этапе могут возникать цифровые продукты и сервисы, с которыми связывают экосистемы. Однако следует отметить, что это лишь инструменты, а в основе по-прежнему остаётся цель и понимание самой экосистемы как формы взаимодействия [11].

Можно привести пример, когда экосистема может не создавать цифровых продуктов, но эффективно функционировать и использовать передовые технологии для обеспечения своего существования. [3]

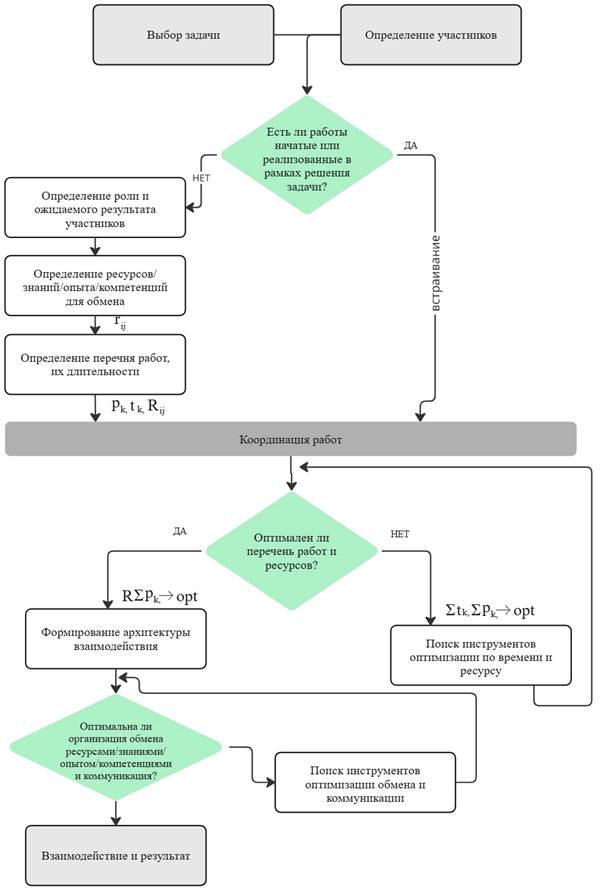

Допустим, целью формирования экосистемного взаимодействия в здравоохранении является проведение исследований по социально-значимому направлению — ранней диагностике онкологических заболеваний. Участники взаимодействия обмениваются опытом, информацией, данными и гипотезами, которые затем обрабатываются средствами искусственного интеллекта и анализа больших данных, что формирует новую политику медицинских организаций в данном направлении. Цифровой продукт как конечная точка может и не создаваться, однако взаимодействие будет относиться к экосистемному, поскольку объединит не только медицинские организации, но и участников, находящихся вне отрасли здравоохранения: IT-специалистов, специалистов по большим данным, социологов, специалистов по анализу социальных медиа (для формирования представления о современном образе жизни населения), государственные и частные лаборатории и прочие. Рассмотрим подробнее каждый из шагов (рис.1).

Рисунок

1 – Поэтапный алгоритм организации экосистемного взаимодействия в здравоохранении,

где ![]() j-ый ресурс i-го участника,

j-ый ресурс i-го участника, ![]() k-ая задача в рамках

взаимодействия,

k-ая задача в рамках

взаимодействия, ![]() длительность k-ой задачи, R =

длительность k-ой задачи, R = ![]()

Источник: составлено автором.

Итак, на первом этапе происходит выбор задачи и определение участников. Важно понять, есть ли уже реализованные проекты или работы, связанные с выбранной задачей каждого участника. Например, в медицинской организации могут быть начаты исследования, способствующие достижению цели, определённой выбранной задачей. В этом случае чрезвычайно важно не потерять накопленный опыт, информацию и знания, а провести их интеграцию перед координацией работ [7].

Если же выбранная задача является новой, и активность в этом направлении отсутствует или незначительна, необходимо определить роли и ожидаемый результат каждого участника. Это ключевой момент, поскольку каждый должен получить свой собственный результат, который определит целесообразность его участия. Это может быть как финансовое вознаграждение, так и иная мотивация, которая должна быть чётко определена до начала совместной деятельности.

Следующий важный этап — определение ресурсов, знаний, опыта и компетенций, которыми обладают участники и которыми они готовы поделиться в рамках экосистемного взаимодействия.

Нередко организации считают свои ресурсы неотчуждаемой интеллектуальной собственностью и не хотят делиться ими даже при условии вознаграждения. Поэтому очень важно честно и открыто определить, чем организация обладает и что готова предоставить в рамках взаимодействия. Вознаграждение, которое получит каждая организация-участник, должно соответствовать затратам. Координация этих этапов — определения ролей и ресурсов — должна осуществляться компетентным «центральным звеном». Именно по этой причине в здравоохранении целесообразно формировать экосистему на базе крупного медицинского центра, желательно федерального уровня [3].

Следующий этап — это определение перечня работ и их сроков. Этот перечень является основополагающим элементом организации экосистемного взаимодействия. В первую очередь, он формирует загрузку каждого участника в рамках его ролей и ответственности. Во-вторых, он помогает представить шаги, необходимые для достижения поставленной цели. Этап координации необходим для исключения дублирования деятельности и повышения эффективности. Если несколько участников могут выполнить одну и ту же работу, их усилия можно объединить для сокращения времени или повышения качества [6].

На этом этапе важно придерживаться принципов «бережливого производства», то есть экономить время и ресурсы за счёт устранения дублирующих операций.

В конечном итоге принимается решение о том, насколько оптимален перечень работ и ресурсов. Для этого могут использоваться экономико-статистические и математические методы, а также современные аналитические инструменты. В случае достижения оптимальности формируется так называемая «архитектура» взаимодействия — перечень шагов, распределённых по времени, участникам и ресурсам, своего рода «дорожная карта» реализации задачи, позволяющая визуально, аналитически и математически оценить каждую работу [1].

Если же перечень работ и ресурсов не является оптимальным, необходимо подобрать инструменты, в том числе современные цифровые технологии, для повышения эффективности.

В качестве примера можно привести опыт немедицинских организаций, которые пришли к выводу, что проведение совещаний — неэффективная практика. Они использовали передовые технологии, включая искусственный интеллект: автоматическую транскрипцию с выделением задач и созданием архива с поиском по ключевым словам, системы отслеживания посещаемости и активности участников, тайминг обсуждений, формирование тезисов и сценариев совещаний. Очевидно, что без использования современных цифровых технологий такие процессы потребовали бы привлечения дополнительных специалистов, что увеличило бы затраты и снизило эффективность [11].

Это лишь один из примеров того, как технологии могут повысить эффективность давно отработанных операций.

Заключение

Остаётся важный вопрос: после предварительных шагов, оценки результата и координации каждого этапа, управление взаимодействием должно осуществляться компетентным органом. Это одна из причин, почему в ряде отраслей экосистемные взаимодействия пока ещё не реализованы. Формирование такого органа, а также инструментария для слаженной совместной работы, должно базироваться на научно-обоснованных методиках. В частности, это одна из причин, почему реализация экосистем на базе крупных федеральных медицинских центров возможна и перспективна. Обладая накопленным опытом, пропускной способностью, информационной базой и технологиями, такие центры могут стать центральным звеном для организации совместной работы. Некоторые крупные федеральные центры уже реализуют проекты, приближающиеся к экосистемным взаимодействиям.

Тем не менее, существуют рекомендации, которые позволят более эффективно реализовывать экосистемные взаимодействия в здравоохранении при решении социально-значимых задач [3, 5, 10]:

· Выбор в качестве центрального звена крупного медицинского центра;

· Ориентация при выборе задач да направление, определённые в нормативно правовых актах Российской Федерации, отвечающих за развитие отрасли;

· Тщательный контроль каждого этапа организации экосистемного взаимодействия с привлечением управленцев-экспертов, имеющих опыт подобной работы (возможность смежных отраслей);

· Выбор технологий, способных устранить ошибки организации взаимодействия, ресурсный и временные потери;

· Анализ каждого этапа с расчётом ключевых показателей, определённых как значимые до этапа формирования дорожной карты взаимодействия.

·

Источники:

2. Вайл П., Ворнер С. Цифровая трансформация бизнеса: изменение бизнес-модели для организации нового поколения. - Москва: Альпина Паблишер, 2017. – 257 c.

3. Герасимова Т.А., Москвитина Н.В. Содержание понятий «цифровая экономика» и «цифровизация в сфере государственного управления» // Социальная реальность виртуального пространства: Материалы I Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2019. – c. 310-315.

4. Калабина Е.Г., Есина Е.А., Смирных С.Н. Прототипирование моделей цифровизации региональных систем здравоохранения // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2024. – № 2. – c. 105-115. – doi: 10.24147/1812-3988.2024.22(2).105-115.

5. Морозова Ю.А. Цифровая трансформация российского здравоохранения как фактор развития отрасли // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2020. – № 2. – c. 36-47. – doi: 10.25198/2077-7175-2020-2-36.

6. Портер М.Э. Конкурентная стратегия: методы анализа отраслей и конкурентов. , 1985.

7. Романец Е.А. Цифровая трансформация здравоохранения: государственная политика в аспекте цифровой повестки // Социально-гуманитарные знания. – 2023. – № 7. – c. 86-92.

8. Узденова Б.Х., Кочкаров Р.С., Борлакова Ф.А., Шебзухова К.В., Узденова А.А. Экосистема цифровой экономики // Этносоциум и межнациональная культура. – 2022. – № 12(174). – c. 57-60.

9. Шаповалов В.В., Ратушняк Е.С. Экосистемный подход в современной бизнес-среде. 2020

10. Brown A. Practical digital preservation : a how-to guide for organizations of any size. - Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2013. – 352 p.

11. Cenamor J., Sjödin D.R., Parida V. Adopting a platform approach in servitization: Leveraging the value of digitalization // International Journal of Production Economics. – 2017. – p. 54-65. – doi: 10.1016/j.ijpe.2016.12.033.

12. Foss N.J., Saebi T. Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? // Journal of Management. – 2017. – № 1. – p. 200-227. – doi: 10.1177/0149206316675927.

13. Moore J.F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review. [Электронный ресурс]. URL: https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-ofcompetition/.

14. Porter M.E., Heppelmann J.E. How smart, connected products are transforming companies // Harvard Business Review. – 2015. – № 10. – p. 96-114.

Страница обновлена: 19.02.2026 в 17:48:42

Download PDF | Downloads: 18

Healthcare ecosystems as a promising area of industry development amid digital reality

Klochko M.V., Ermakova S.E.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 7 (July 2025)

Abstract:

The article considers the ecosystem as a new form of interaction between organizations, representing the business community's response to the needs of a new, digital stage of society's development. The article analyzes how the ecosystem approach is implemented in theoretical and practical aspects, as well as whether it is advisable to introduce ecosystems in healthcare. A detailed step-by-step algorithm for organizing ecosystem interaction is provided, which can be used not only in medical organizations but also in other industries and fields of activity.

Keywords: ecosystem, ecosystem approach, economic interaction, health economics, healthcare

JEL-classification: I15, I18, O32

References:

Akberdina V.V., Vasilenko E.V. (2021). Innovation ecosystem: review of the research field. Journal of Economic Theory. 18 (3). 462-473. doi: 10.31063/2073-6517/2021.18-3.10.

Brown A. (2013). Practical digital preservation : a how-to guide for organizations of any size Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association.

Cenamor J., Sjödin D.R., Parida V. (2017). Adopting a platform approach in servitization: Leveraging the value of digitalization International Journal of Production Economics. 192 54-65. doi: 10.1016/j.ijpe.2016.12.033.

Foss N.J., Saebi T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? Journal of Management. 43 (1). 200-227. doi: 10.1177/0149206316675927.

Gerasimova T.A., Moskvitina N.V. (2019). The content of the concepts of «digital economy» and «digitalization in the field of public administration» The social reality of virtual space. 310-315.

Kalabina E.G., Esina E.A., Smirnyh S.N. (2024). Prototyping digitalization models of regional healthcare systems. Bulletin of Omsk University Series "Economics". 22 (2). 105-115. doi: 10.24147/1812-3988.2024.22(2).105-115.

Moore J.F. Predators and Prey: A New Ecology of CompetitionHarvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-ofcompetition/

Morozova Yu.A. (2020). Digital transformation of Russian health care as a factor in the development of the industry. Intelligence. Innovation. Investments. (2). 36-47. doi: 10.25198/2077-7175-2020-2-36.

Porter M.E. (1985). Competitive strategy: methods for analyzing industries and competitors

Porter M.E., Heppelmann J.E. (2015). How smart, connected products are transforming companies Harvard Business Review. 93 (10). 96-114.

Romanets E.A. (2023). Digital transformation of healthcare: public policy in terms of the digital agenda. Social and humanitarian knowledge (Sotsial'no-gumanitarnyye znaniya). (7). 86-92.

Uzdenova B.Kh., Kochkarov R.S., Borlakova F.A., Shebzukhova K.V., Uzdenova A.A. (2022). Digital economy ecosystem. Etnosotsium i mezhnatsionalnaya kultura. (12(174)). 57-60.

Vayl P., Vorner S. (2017). Digital business transformation: changing the business model for a new generation of organizations Moscow: Alpina Pablisher.