Модели устойчивого развития сельских территорий

Козлова О.А.1![]() , Копылова Ю.В.2

, Копылова Ю.В.2![]()

1 Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, ,

2 Нижневартовский государственный университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 71

Статья в журнале

Продовольственная политика и безопасность (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 2 (Апрель-июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82649417

Аннотация:

Огромную роль в функционировании любого государства играют сельские территории, а их устойчивое развитие позволяет достичь высоких показателей уровня и качества жизни сельского населения. Эффективность функционирования и развития этих территорий обусловлено верно выстроенной и реализуемой моделью развития. Данная статья посвящена анализу существующих моделей устойчивого развития сельских территорий. В статье рассмотрена реализуемая на территории нашей страны экзогенная модель, ее особенности и цели. Определено, что данная модель не позволяет достичь эффективных результатов в повышении устойчивости развития сельских территорий и требует пересмотра. В отличии от отечественной модели, в зарубежных странах происходила сменяемость моделей развития экзогенной на эндогенную и эндогенной на нео-эндогенную. Основу такой модели составляет экономика знаний, реализуемая через развитие человеческого и социального капитала. Авторами предложена модель развития, направленная на диверсификацию сельской экономики, через развитие альтернативной занятости населения в сельской местности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, модель, альтернативная занятость, сельские территории

JEL-классификация: J21, Q01, R15

Введение. Традиционные модели развития сельских территорий зачастую оказываются недостаточными для обеспечения устойчивости в условиях изменяющихся социально-экономических реалий и климатических изменений. Нарастающее давление на природные ресурсы, ухудшение экологии и рост уровня неравенства требуют разработки интегрированных стратегий, которые сочетали бы экономическое, социальное и экологическое благополучие.

Актуальность перехода к новой модели развития сельских территорий для их устойчивого развития определятся множеством факторов, касающихся глобальных вызовов, социально-экономических трансформаций и потребности в экологическом благополучии.

Изучение устойчивого развитие сельских территорий нашли свое отражение в трудах многих ученых таких как В.Г. Агибалова [1], А.Х. Блиева [2], Н.В. Воронцова [4], Е.И. Иншакова [5], О.А. Козлова [6], А.И. Костяева [10], В.И. Меньщиков [11], В.Н. Перцев [14], Н.А. Шибаева [20], О.В. Шумакова [21].

Так Н.В. Максимец и Я.С. Михейкин определяют устойчивое развитие сельских территорий как целенаправленный процесс перехода сельского сообщества на качественно новый уровень, обеспечивающий как экономически, так и экологически обоснованное, социально ориентированное воспроизводство, поддержание и развитие жизненного, производственного и природно-ресурсного потенциала сельских территорий, повышение качества жизни сельского населения на основе финансовой и инвестиционной стратегии [10].

Между тем О.В. Шумакова [21], М.А. Рабканова [21] рассматривают устойчивое развитие сельских территорий – как контролируемый и отслеживаемый государством с помощью системы мониторинга комплексный динамический процесс позитивных изменений показателей, характеризующих социальное, экономическое и экологическое состояние сельских территорий, ориентированный на расширенное воспроизводство сельскохозяйственных товаропроизводителей, диверсификацию их агропроизводства, привлечение инвестиций, использование инноваций посредством эффективных действий органов государственной власти, местных инициатив и элементов самоорганизации хозяйствующих субъектов, учитывающих ресурсный потенциал и историко-культурные особенности сельских поселений [20].

Несколько иной подход к понятию устойчивого развития сельских территорий рассматривают Третьякова Л.А. [17], Перцев В.Н. [14], Батунин В.М. [3], Козлов В.В. [3] видящие его в стабильном развитии сельского общества.

Рассматривая определения различных авторов нельзя не согласиться с многоаспектностью и сложностью этого понятия, исследование которого требует применения комплексного подхода к его изучению.

В соответствии с законодательством «устойчивое развитие сельских территорий» закреплено в статье 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ под которыми «…понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, обеспечиваемые в том числе в результате осуществления видов деятельности, не связанных с сельскохозяйственным производством, включая деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма» [18].

Модели устойчивого развития сельских территорий были рассмотрены в работках Н.В. Максимец [10], Я.С. Михейкин [10], Ф. Мантино [19], Т.А. Мирошниченко [12], А.И. Костяева [8,9], Г.А. Саймагамбетова [15].

В устойчивости развития любой территории заложено прежде всего стабильность и высокое развитие человеческого капитала [13,16]. Сельские территории находятся в состоянии непрерывного кризиса, который проявляется в виде высокого уровня бедности сельских жителей, низким уровнем оплаты труда, отстающим развитием благоустройства и инфраструктуры, стирания сельской культуры, и как следствие миграцией местных жителей в города. Все это отражается на устойчивом развитии сельских территорий [12] и требует перехода к новой модели их развития.

Целью данного исследования является разработка модели устойчивого развития сельских территорий с учетом международного опыта.

Научная новизна заключается в разработке модели альтернативной занятости за счет развития альтернативных видов деятельности и диверсификации сельской экономики.

В процессе рассмотрения теоретических аспектов вопроса устойчивого развития сельских территорий использовался монографический метод, анализ и синтез. В основе исследования лежит сравнительный анализ.

В ходе исследования выдвинута гипотеза о том, что новая модель устойчивого развития сельских территорий должна строится на диверсификации сельской экономики через развитие альтернативных видов деятельности.

Модели устойчивого развития сельских территорий

В современной экономической и геополитической обстановке переход к новой модели социально-экономического развития сельских территорий становится одним из приоритетных направлений.

По мнению Т.А. Мирошниченко [12] под моделью понимается совокупность принципов, правил и механизмов управления социально-экономической жизнедеятельностью и социально-экономическим развитием общества эффективность которой определяется такими критериями как темпы экономического роста, ресурсосбережение, невосприимчивость к кризисам, социальные и демографические характеристики [12].

Исследования зарубежных ученых в области моделей устойчивого развития определяют три основных вида: экзогенную, эндогенную и нео-эндогенную модели развития (таблица 1).

Таблица 1 – Модели сельского развития зарубежных странах

|

Признаки модели

|

Экзогенная

|

Эндогенная

|

Нео-эндогенная

|

|

Принципы

|

Развитие

агропромышленного сектора

|

Использование

локальных (естественных, культурных, человеческих) ресурсов

|

Экономика

знаний

|

|

Движущая сила развития

|

Город

– как центр роста, экзогенные драйверы для развития сельских районов

|

Местная

инициатива

|

Человеческий

и социальный капитал в рамках «сетей» предприятий

|

|

Сельские территории

|

Источник

продовольствия

|

Разнообразные

услуги экономики

|

Повышение

значимости функций местожительства, отдыха, туризма, занятости

|

|

Проблемы развития

|

Низкая

производительность и периферийность

|

Ограниченные

возможности территории

|

Неоднородность

сельских районов развитию человеческого капитала и интеллектуальных активов и

привлечению университетов в качестве источников развития

|

|

Направление развития

|

Развитие

сельского хозяйства

|

Укрепление

потенциала (навыки, институты, инфраструктура)

|

Создание

институционального потенциала, направленного на мобилизацию внутренних

ресурсов и внешних факторов, действующих в регионе

|

Экзогенная или отраслевая модель управления определяет развитие агропромышленного комплекса как первоочередное, а сельское хозяйство как приоритетное направление деятельности для сельских жителей. Для данной модели характерно – поляризованное развитие. То есть преобладал рост городов и крупных агломераций, в то время как проблемы сельских территорий продолжали расти и требовали все больше бюджетных ассигнований [8].

Отраслевая модель ставит перед собой следующие цели:

1. рост производственных масштабов;

2. модернизация производства;

3. сглаживание разницы доходов различных отраслей.

Эндогенная модель развития включила в зарубежных странах новы территориальный подход к развитию сельских территорий.

Особое внимание в этой модели было сосредоточено на потенциалах местности, возможности применения современных технологий, а также потребностях местного сельского населения [4].

Целями данной модели были:

1. диверсификация деятельности существующих сельскохозяйственных предприятий;

2. использование внутренних ресурсов;

3. повышение эффективности производственной деятельности;

4. переход к экологичной экономике;

5. развитие несельскохозяйственных видов деятельности;

6. развитие цифровых технологий на селе.

Эндогенная модель отличается совей многофункциональностью, что обусловило постепенный переход к ней от отраслевой. Здесь особое внимание уделялось вопросам местного самоуправления, снижением издержек, развитие внутренних территориальных ресурсов и развитие несельскохозяйственных видов деятельности [15].

Помимо экзогенной и эндогенной модели в Европейском Союзе в 2000-х годах появляется новая модель сельского развития – нео-эндогенная. В отличие от экзогенной и эндогенной модели, нео-эндогенная модель сочетает в себе две предыдущие модели, а также включает в себя развитие человеческого капитала с ориентацией на экономику знаний и использование Web-сетей [8].

В рамках новой модели развитие сельских территорий рассматривает рост конкурентоспособности и производительности сельских территорий с целью улучшения их экономического, социального и экологического благополучия [4]. В целом нео-эндогенная модель сочетает в себе взаимодействие эндогенных ресурсов и внешней поддержки. Основу такой модели составляет экономика знаний, реализуемая через развитие человеческого и социального капитала. Механизмом реализации нео-эндогенной модели в странах Европы выступает программа LEADER [8].

Программа имеет следующие семь особенностей:

1. Подход «снизу-вверх»: программа разрабатывается представителями местного сообщества из разных профессиональных и социальных групп.

2. Локальные стратегии развития: стратегии формируются и осуществляются на компактной сельской территории с четкими границами и числом жителей от 50 до 150 тысяч человек (т.н. «программные регионы») в течение 7 лет.

3. Локальные активные группы (ЛАГ): ЛАГ формируются в процессе разработки стратегии, представляют собой частно-государственные партнерства, являющиеся двигателем регионального развития. Среди участников ЛАГ как минимум половину должны составлять представители деловой и социальной сферы.

4. Деятельность в рамках программы должна обеспечивать интеграцию и охват многих секторов сельской экономики.

5. Инновации: программа призвана способствовать внедрению и распространению инновационных решений в сельской местности.

6. Кооперация: «Программные регионы» имеют возможность реализовывать кооперационные проекты с участием других «программных регионов» или их аналогов на межрегиональном или транснациональном уровне.

7. Взаимодействие: предоставляются возможности и стимулы для обмена опытом знаниями на национальном и общеевропейском уровне [10].

Несколько иные модели развития сельских территорий предложил европейский ученый Ф. Мантино который рассматривал три типа модели развития сельских территорий: отраслевую, территориальную и перераспределительную. Для каждого типа он выделил такие признаки как:

– цели государственной политики;

– роль отраслей;

– роль территории;

– роль социальных структур (операторов);

– РОЛЬ институциональных структур [19].

Сельское развитие по модели «Rural Web» описывает А.И. Костяев [8]. Ученый определяет данную модель как многомерную включая в нее шесть блоков: эндогенность, инновации, устойчивость, социальный капитал, создание новых институциональных рамок, управление рынками. В целом для российской модели сельских территорий характерна экзогенная или отраслевая модель развития.

При изучении моделей устойчивого развития, также явно выделяется необходимость использования комплексного подхода к разработке программ устойчивого развития территорий с учетом нескольких направлений: экономического, институционального, общественного, экологического, социально-культурного и инфраструктурного [6].

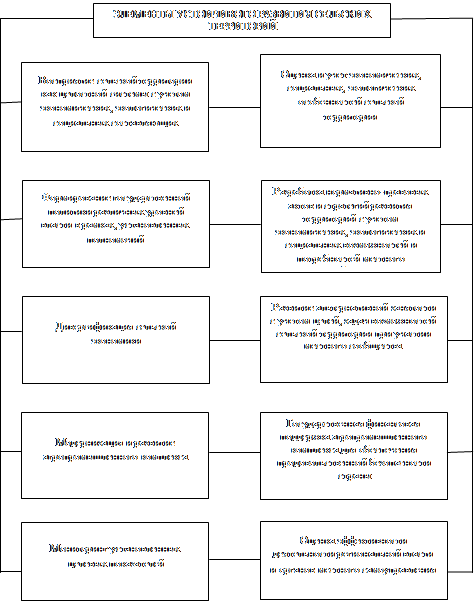

В рассмотренных нами зарубежных и отечественных моделях устойчивого развития сельских территорий в настоящее ключевым фактором развития села авторы рассматривают диверсификацию сельской экономики за счет развития альтернативных форм занятости. Таким образом можно сформировать следующую модель развития применительно к сельским территориям (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель устойчивого развития сельских территорий

Источник: составлено автором

Предложенная нами модель устойчивого развития сельских территорий строится на целостном восприятии этих территорий с учетом экономических, социальных, экологических возможностей и потребностей местного сообщества для формирования политики разных уровней. Ключевой составляющей модели является акцентирование внимание на развитие сельской экономики и роста занятости сельского населения, как средство повышения их доходов, включая наиболее бедных жителей. Политика развития сельских территорий должна строиться на диверсификации сельской экономики за счет развития альтернативной занятости, а также модернизации и развитии агропромышленного комплекса.

Альтернативная занятость на селе является одним из приоритетных составляющих для дальнейшего экономического роста села, приводящая к сокращению сельской бедности. Отсутствие условий для альтернативной занятости сельского населения, замедление темпов экономического роста в сельском хозяйстве обусловили обострение в большей степени социальных проблем сельских территорий Российской Федерации. Отсутствие активности в решении этих проблем в значительной степени тормозит переход социально-экономического развития села в фазу устойчивого развития. Одним из методов, устанавливающих необходимость развития несельскохозяйственных форм занятости — это анализ числа занятых в городской и сельской местности, а также соотношение уровня занятых и безработных [7].

Заключение. В современных условиях в управлении сельскими территориями существуют проблемы и отрицательные тенденции, что замедляет их дальнейшее устойчивое развитие. Реализуемая продолжительное время экзогенная модель, в основе которой лежит развитие сельскохозяйственной деятельности устарела и требует пересмотра. Ориентация производственного процесса на селе лишь на сельское хозяйство ориентирует рынок труда только в одном направлении – аграрном. Предлагаемая нами новая модель развития сельских территорий определяет диверсификацию экономики села создавая альтернативные виды деятельности. Альтернативная занятость будет способствовать росту благосостояния села, удержанию трудовых ресурсов, улучшению качества и уровня жизни на селе.

Источники:

2. Блиева А.Х. Устойчивое развитие сельских территорий: понятие, основные компоненты // Глобальная трансформация и устойчивость экономики современной России: Сборник статей международной научно-практической конференции. Сочи, 2023. – c. 26-30.

3. Брагин Н. Брагин Н. Баутин В.М., Бунин М.С., Козлов В.В. и др. Устойчивое развитие сельских территорий. Вопросы стратегии и тактики. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. - 312 с // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 3. – c. 47.

4. Воронцова Н.В. Взаимосвязь мировых тенденций и политики развития сельских территорий (на примере международного опыта) // Экономические отношения. – 2021. – № 1. – c. 221-235. – doi: 10.18334/eo.11.1.111784.

5. Иншакова Е.И. Устойчивое развитие стран СНГ: теоретическая характеристика и система индикаторов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2004. – № 1. – c. 79-84.

6. Козлова О.А. Механизм развития сельских территорий с учетом региональной специфики // Московский экономический журнал. – 2020. – № 6. – c. 33. – doi: 10.24411/2413-046X-2020-10396.

7. Копылова Ю.В. Альтернативная занятость - механизм развития сельских территорий // Устойчивое развитие сельских территорий и аграрного производства на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Дню Российской науки. Улан-Удэ, 2022. – c. 356-363.

8. Костяев А.И. Идентификация российской модели развития сельских территорий // Экономика сельского хозяйства России. – 2018. – № 10. – c. 88-103.

9. Костяев А.И. Развитие сельских территорий: модели и механизмы // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2015. – № 4(25). – c. 12-15.

10. Максимец Н.В., Михейкин Ян.С. Модель устойчивого развития сельских территорий // Инновационные технологии управления и права. – 2013. – № 3(7). – c. 60-62.

11. Меньщикова В.И. Устойчивое развитие сельских территорий // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 7-8(41-42. – c. 106-110.

12. Мирошниченко Т.А. Переосмысление модели развития сельских территорий России в современных условиях // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2022. – № 8. – c. 124-131. – doi: 10.21209/2227-9245-2022-28-8-124-131.

13. Олесиюк О.С., Руденко М.Н. Современные подходы к управлению внегородскими (сельскими) территориями // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 9. – c. 3541-3554. – doi: 10.18334/epp.13.9.118987.

14. Перцев В.Н. Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Воронеж, 2011. – 24 c.

15. Саймагамбетова Г.А. Модели управления многофункционального развития сельских территорий // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 30. – c. 50-54.

16. Волкова И.А., Захарова Н.В., Козлова О.А., Петрова В.С., Патрахина Т.Н., Шульгин О.В., Щербик Е.Е. Современный потенциал социального и экономического развития регионов. / Коллективная монография. - Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2016. – 194 c.

17. Третьякова Л.А. Стратегические направления обеспечения альтернативной сферы занятости на сельских территориях // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 14(107). – c. 35-41.

18. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.123.2006 № 264-ФЗ. Pravo.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=17&nd=102111165 (дата обращения: 27.02.2025).

19. Мантино A. Сельское развитие в Европе: политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. - ФАО; Milano: Business media of the Sole 24 Ore, 2010. – 272 c.

20. Шибаева Н.А., Катальникова М.А. Комплексное развитие сельских территорий как основа устойчивого развития регионов России // Друкеровский вестник. – 2023. – № 2(52). – c. 185-192. – doi: 10.17213/2312-6469-2023-2-185-192.

21. Шумакова О.В., Рабканова М.А. Устойчивое развитие сельских территорий: понятие и сущность // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8-7. – c. 1643-1646.

Страница обновлена: 17.02.2026 в 23:29:36

Download PDF | Downloads: 71

Models of sustainable rural development

Kozlova O.A., Kopylova Y.V.Journal paper

Food Policy and Security

Volume 12, Number 2 (April-June 2025)

Abstract:

Rural territories play an important role in any state; and their sustainable development allows to achieve a high standard of living and quality of life for the rural population. The effectiveness of the activity and development of these territories is determined by a well-designed and implemented development model. The article analyzes existing models of sustainable rural development. The article examines the exogenous model implemented in our country, its characteristics and objectives. This model does not allow achieving effective results in increasing the sustainability of rural development and requires revision. In contrast to the domestic model, there has been a transition from exogenous to endogenous and from endogenous to neo-endogenous development models in foreign countries. The basis of this model is the knowledge economy, implemented through the development of human and social capital. The authors propose a development model aimed at diversifying the rural economy through the development of alternative employment in rural areas.

Keywords: sustainable development, model, alternative employment, rural area

JEL-classification: J21, Q01, R15

References:

Agibalova V.G. (2015). The study of «sustainable rural development» concept: history of establishment. Theory and practice of social development. (12). 154-157.

Blieva A.Kh. (2023). Sustainable rural development: concept, main components Global transformation and sustainability of the economy of modern Russia. 26-30.

Bragin N. (2007). Bragin N. Bautin V.M., Bunin M.S., Kozlov V.V. et al. Sustainable rural development. Questions of strategy and tactics. Moscow: FGNU Rosinformagrotech, 2004. 312 p.. Rural economy in Russia (Ekonomika sel'skogo khozyaystva Rossii). (3). 47.

Inshakova E.I. (2004). Sustainable development of the CIS: conceptual approaches. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. (1). 79-84.

Kopylova Yu.V. (2022). Alternative employment as a mechanism for rural development Sustainable development of rural areas and agricultural production at the present stage. 356-363.

Kostyaev A.I. (2015). Rural development: models and mechanisms. Economics, labor, management in agriculture. (4(25)). 12-15.

Kostyaev A.I. (2018). Identification of the russian model of rural territories' development. Rural economy in Russia (Ekonomika sel'skogo khozyaystva Rossii). (10). 88-103.

Kozlova O.A. (2020). Regional specifics of developing mechanisms for rural development. Moscow Economic Journal. (6). 33. doi: 10.24411/2413-046X-2020-10396.

Maksimets N.V., Mikheykin Yan.S. (2013). The model of sustainable rural development. Innovatsionnye tekhnologii upravleniya i prava. (3(7)). 60-62.

Mantino A. (2010). Rural development in Europe: politics, institutions, and local actors from the 1970s to the present day FAO; Milano: Business media of the Sole 24 Ore.

Menschikova V.I. (2012). Sustainable development of rural territories. Socio-economic phenomena and processes. (7-8(41-42). 106-110.

Miroshnichenko T.A. (2022). Rethinking the development model of rural territories in modern conditions. Bulletin of Transbaikal State University. 28 (8). 124-131. doi: 10.21209/2227-9245-2022-28-8-124-131.

Olesiyuk O.S., Rudenko M.N. (2023). Modern approaches to managing rural areas. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (9). 3541-3554. doi: 10.18334/epp.13.9.118987.

Pertsev V.N. (2011). Sustainable development of rural areas of the municipal area Voronezh.

Saymagambetova G.A. (2021). Management models of multifunctional rural development. Innovatsii. Nauka. Obrazovanie. (30). 50-54.

Shibaeva N.A., Katalnikova M.A. (2023). Integrated development of rural territories as a basis for sustainable development of Russian regions. Drukerovskij vestnik. (2(52)). 185-192. doi: 10.17213/2312-6469-2023-2-185-192.

Shumakova O.V., Rabkanova M.A. (2014). Sustainable development of rural territories: the concept and the essence. Fundamental research. (8-7). 1643-1646.

Tretiakova L.A. (2011). Strategic directions for providing alternative employment in rural areas. National interests: priorities and security. 7 (14(107)). 35-41.

Volkova I.A., Zakharova N.V., Kozlova O.A., Petrova V.S., Patrakhina T.N., Shulgin O.V., Scherbik E.E. (2016). Modern potential of social and economic development of regions Nizhnevartovsk: Nizhnevartovskiy gosudarstvennyy universitet.

Vorontsova N.V. (2021). The relationship between global trends and rural development policies (based on international experience). Journal of International Economic Affairs. 11 (1). 221-235. doi: 10.18334/eo.11.1.111784.