Привлечение инвестиций в электросетевой комплекс региона

Медведева Т.В.1, Васин А.Д.2

1 Тульский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ,

2 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, ,

Скачать PDF | Загрузок: 26

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 3 (Март 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=81460652

Аннотация:

В данной статье выявлен спровоцировавший существенные потери электрической энергии физический и моральный износ российских электрических сетей, обусловленный хроническим недостатком инвестиций как в развитие сетей, так и в совершенствование систем управления их режимами и учета электроэнергии.Построены полиномиальные модели объемов финансирования инвестиционной программы «Тулэнерго» за 2017–2024 гг. Разработаны и внедрены в работу региональных органов власти исключения ограничения расходов на капитальные вложения из прибыли и отмены льгот при оплате технологических присоединений (или дальнейшего увеличения размера льготной платы), что будет способствовать активному привлечению инвестиционных ресурсов в электросетевой комплекс и его модернизации, повысит эффективность его работы, приведет к росту качества и надежности электроснабжения, снизит уровень потерь в сетях, благоприятно отразится на показателях развития электросетевого комплекса регионов России. Ключевой идеей исследования стала возможность внедрения результатов исследования в реальный процесс управления всех ветвей власти для привлечения инвестиционных ресурсов в развитие электросетевого комплекса регионов. Предложенную концепцию по необходимости внесения изменений в федеральное законодательство по нормативно-правовому аспекту взаимоотношений следует применять как способ государственного регулирования развития отрасли электроснабжения в Тульской области и в других субъектах РФ. Результаты работы будут интересны студентам, аспирантам, научным сотрудникам, ученым в области развития электроснабжения, работникам органов государственной власти различных уровней

Ключевые слова: инвестиции, региональная экономика и управление, тарифы, ценообразование, государственное регулирование развития электросетевого комплекса региона

JEL-классификация: H10, R1, R42, R48, R58

«Развитие энергетических рынков напрямую зависит от конструктивного сотрудничества государств, поэтому мы продолжим модернизировать топливно-энергетический комплекс, привлекать инвестиции и запускать новые проекты»

Владимир Путин, октябрь 2022 г.

Введение

В результате реформы электроэнергетики Российской Федерации электрические сети выделились в самостоятельные организации, деятельность которых носит монопольный характер и подлежит государственному регулированию. ПАО «Россети» являются крупнейшей системообразующей электросетевой компанией России, в которой трудится более 235 тыс. сотрудников. Активы компании составляют 2,557 млн. км линий электропередачи и 581 тыс. подстанций [9].

В сфере передачи и распределения электроэнергии Группа компаний «Россети» является монополистом. Доля ее присутствия в регионах России по состоянию на 2023 г. – 74,2% [9]. В состав холдинга входит ряд дочерних обществ, в том числе – ПАО «Россети Центр и Приволжье», которое является основным поставщиком услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. ПАО «Россети Центр и Приволжье» включает девять филиалов: «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго».

Уровень потерь электрической энергии по ПАО «Россети» в 2021 г. составил 8,6%, в 2022 г. – 8,69 %, в 2023 г. 8,65% и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 7,31%, 7,19%, 7,32% соответственно [9]. Анализ динамики основных объемных показателей в части объемов поступления в сеть электрической энергии и потерь по ПАО «Россети Центр и Приволжье» и, в целом, по ПАО «Россети» показывает, что при росте (хоть и незначительном) за последние отчетные 3 года объемов поступления электроэнергии в сеть и полезного отпуска как по ПАО «Россети Центр и Приволжье», так и по всему холдингу в целом, уровень потерь электроэнергии, снижение которого наблюдалось в 2021-2023 гг., остается практически на том же уровне [9].

Вместе с тем, уровень потерь в электросетях в экономически развитых странах мира в 1,5–2,5 раза ниже: в Финляндии – 3%, Германии – 4%, Японии и Франции – 5%, в США, Китае и Австрии – 6% (по состоянию на 2011 год). Низкие потери электроэнергии характерны, в основном, для развитых стран. В развивающихся государствах они весьма высокие – до 55% (Гаити) [13, с. 1–144].

Киселев Г.Ю., Троценко В.М., Петрова Е.В., Криволапов В.А., Гиршин С.С., Бубенчиков А.А., Горюнов В.Н., Холкин Д., Чаусов И., Тошходжаева М. И., Коноплев Н.Е., Компаеец Б.С. считают уровень потерь электроэнергии в электрических сетях нашей страны следствием ряда накопившихся проблем в данной сфере, требующих безотлагательного решения [16, С. 83; 18, С. 50–71; 22; 23, С. 72–87]. По их мнению, в ближайшее время необходимы: реконструкция и техническое перевооружение электросетей; автономность, интеллектуальность, качество энергетических решений; совершенствование системы учета электроэнергии (в том числе – замена устаревших приборов учета); повышение собираемости платежей за электроэнергию; налаживание конструктивного взаимодействия электросетевых и энергосбытовых компаний в вопросах формирования энергетических балансов.

По мнению главного научного сотрудника ОАО «НТЦ «ФСК ЕЭС», д.т.н., профессора В.Э. Воротницкого, Ермоловской О.Ю. к значительному физическому и моральному износу российских электрических сетей, отрицательно повлиявшему на динамику потерь, привел хронический недостаток инвестиций как в развитие сетей, так и в совершенствование систем управления их режимами и учета электроэнергии [13, С. 1–144; 14, С. 409–424].

Анализ научного исследования Салиевой Р.Н., посвященного государственному регулированию тарифов в энергетике, позволил согласиться, что именно на уровне закона, а не только на уровне подзаконных нормативно-правовых актов следует осуществлять регламентацию отношений в области процессов регулирования тарифов со стороны государственных органов управления [21, С. 221–227]. При этом следует подчеркнуть прямую корреляцию зависимость цен на энергетику от развития зеленой энергетики, которая в частности активно используется в странах Евросоюза [15, С. 90–104].

Изучение трудов Чередова М.А., Попова А.Н., Чеканова И.И. позволило констатировать необходимость разработки и реализации программ энергоэффективности для сокращения потерь в электроэнергетике, что, безусловно, требует внедрение инвестиций в электросетевой комплекс регионов страны [24, С. 235–240; 25, С. 47–48]. Чеканов И.И. считает существование проблемы «на рынке электроэнергетики своеобразных барьеров развития энергоэффективности неценовых зон, изолированность в технологическом плане некоторых территориальных систем электроэнергетической сферы» и предлагает решение накопившейся проблемы через активизацию инвестиционной [24, С. 235–240;] политики для развития сетевого комплекса путем снижения субсидирования, Ковалетов О.Э. предлагает системный рост инвестиций «за счёт снижения транзакционных издержек внутри «цепочки ценности» регионального масштаба, повышения транспарентности ценообразования на продукцию отрасли при снижении тарифов на электроэнергию для конечных потребителей» [17, С. 289–293], однако, в трудах указанных выше ученых не уделено внимания основным проблемам, ограничивающим размеры инвестиций, привлекаемых для решения задач реконструкции и модернизации электросетевого комплекса, что выступает пробелом научной мысли, в частности: наличие ограничения расходов на долгосрочные вложения из прибыли размером 12% требуемой валовой выручки для компаний, для развития которых применим метод долгосрочной индексации; существенный размер выпадающей выручки от льготных технологических присоединений, который включен в инвестиционные программы компаний и для их развития используется способ доходности инвестированного капитала, также в тарифы регулируемых по методу долгосрочной индексации учреждений. В связи с этим целью работы выступает авторская разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в части исключения ограничения расходов на капитальные вложения из прибыли и отмены льгот при оплате технологических присоединений (или дальнейшего увеличения размера льготной платы) для создания условий по активному привлечению инвестиций в электросетевой комплекс регионов РФ, повышения эффективности работы электросетевого комплекса, в том числе в рамках концепции цифровой трансформации, роста качества и надежности электроснабжения, снижения уровня потерь в сетях.

Научная новизна исследования состоит в разработке и внедрении исключения ограничения расходов на капитальные вложения из прибыли и отмены льгот при оплате технологических присоединений (или дальнейшего увеличения размера льготной платы), что будет способствовать активному привлечению инвестиционных ресурсов в электросетевой комплекс и его модернизации.

Гипотеза исследования - разработка новой методики привлечения инвестиционных ресурсов в развитие электроэнергетики путем исключения ограничения расходов на капитальные вложения из прибыли и отмены льгот при оплате технологических присоединений (или дальнейшего увеличения размера льготной платы), что в целом благоприятно должно отразиться на показателях развития электросетевого комплекса регионов России.

Методы исследования

Построение полиномиальных моделей объемов финансирования инвестиционной программы «Тулэнерго» за 2017–2024 гг. второй и четвертой степеней осуществлено с помощью пакета Excel в силу большей вероятности расчета (более 90%).

Способы привлечения инвестиций в электросетевой комплекс регионов выявлены на основании методов абстрактно-логического умозаключения, сравнительно-правового, экономического сравнения.

Результаты

Анализ российского электросетевого хозяйства регионов России позволил констатировать ряд особенностей, которые оказывают влияние на требуемый размер инвестиционных ресурсов и «уровень тарифов в электроэнергетике:

- существенные расстояния и небольшая плотность нагрузки, в частности на 1 кВт.ч потребления мощности в регионах РФ требуется в 1,5–3 раза больше сетевых активов, чем в большинстве прочих стран мира;

- низкая загрузка генерирующих и сетевых и мощностей (средняя загрузка сетевых активов магистрального сетевого комплекса составляет 26%, распределительного – 32%);

- высокая стоимость капитала, превышающая в 2-3 раза европейские показатели;

- большая цена ведения строительных работ, превышающей на 20–40% европейских параметров;

- низкая производительность труда: в регионах России на 1 МВт установленной мощности приходится в 10 раз больше сотрудников отрасли, чем в США» [12, С. 23; 19, С. 60–67].

Данные особенности электросетевой инфраструктуры приводят к увеличению стоимости реконструкции электросетей, необходимых размеров инвестиций и электросетевых тарифов по сравнению со многими европейскими странами.

По оценкам Минэнерго России, «на развитие распределительного сетевого комплекса оценочно потребуется 50 млрд. долл. США» [6].

Порядок привлечения инвестиций в сферу передачи электроэнергии регламентирован нормативно-правовыми актами федерального уровня, основным из которых является Федеральный закон «Об электроэнергетике», в статьях 6 и 29 которого выявлена база осуществления инвестиционной политики как косвенного метода регулирования тарифов в электросетевом комплексе регионов страны, в том числе в заданы принципы реализации государственной политики, к которым следует отнести:

- создание необходимых условий для привлечения инвестиций в целях развития и функционирования российской электроэнергетической системы;

- обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов) [1].

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в том числе – электросетевых компаний установлены Правительством Российской Федерации [2].

Средства на реализацию инвестиционных программ электросетевых компаний могут учитываться в регулируемых тарифах на услугу по передаче электрической энергии в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 [3]. Следует учесть зависимость между применяемым способом регулирования тарифов (необходимой валовой выручки - НВВ) и привлечением инвестиций. При расчете НВВ территориальной сетевой организации методом долгосрочной индексации источниками для реализации инвестиционной программы являются расходы на «амортизацию основных средств и расходы на капитальные вложения, которые учитываются регулирующим органом в соответствии с пунктами 18 и 19 Основ ценообразования» [3].

Согласно пункта 32 Основ ценообразования средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие производства, определяются также с учетом сумм долгосрочных заемных средств и условий их возврата.

Расходы на инвестиции определяются на основе утвержденных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по повышению энергоэффективности. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании тарифов, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации [3].

При использовании метода долгосрочной индексации в РФ затраты на капитальные вложения из прибыли согласно пункту 38 Основ ценообразования и пункту 11 Методических указаний [4] не могут превышать 12% необходимой валовой выручки.

При применении метода доходности инвестированного капитала (метода RAB) данное ограничение отсутствует, что позволяет привлекать более значительные инвестиционные ресурсы.

«Источниками инвестиционной программы электросетевых организаций, в отношении которых применяется метод RAB, являются возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал, рассчитываемые в соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала» [5].

Согласно пункту 75 Методических указаний [5] срок возврата инвестированного капитала регулируемой организации составляет 35 лет, что позволяет привлекать значительные инвестиционные ресурсы для выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевой инфраструктуры при относительно невысоком росте тарифов.

Именно поэтому метод RAB целесообразно применять при регулировании крупных электросетевых компаний с высоким уровнем износа оборудования, планирующих проведение масштабных работ по его реконструкции.

Данный метод успешно применяется на территории Тульской области, основной проблемой которого, согласно пункту 2.8 Схемы и Программы развития электроэнергетики на 2020-2024 годы, является высокий износ и необходимость проведения реконструкции большого количества электросетевых объектов [8].

Уже в первые 3 года (2009–2011 гг.) применения метода RAB при регулировании НВВ «Тулэнерго» в рамках пилотного проекта удалось добиться существенно снижения износа объектов электросетевой инфраструктуры, повысить надежность и качество оказываемых услуг, сократить размер потерь в электросетях, в связи с чем практическая реализация в дальнейшем указанного метода продолжалась, позже применим для государственного регулирования АО «Тульские городские электрические сети».

«Одним из основных факторов, приводящих к росту тарифов на услугу по передаче электроэнергии, является включение в НВВ электросетевых компаний выпадающих доходов от технологического присоединения к сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» [3].

В НВВ сетевых организаций региона, для которых используется метод долгосрочной индексации, выпадающие от льготных технологических присоединений доходы включаются непосредственно, в качестве одной из статей расходов. А в случае RAB-регулирования выпадающие от льготных присоединений предусматриваются в инвестиционных программах, финансируемых за счет возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал.

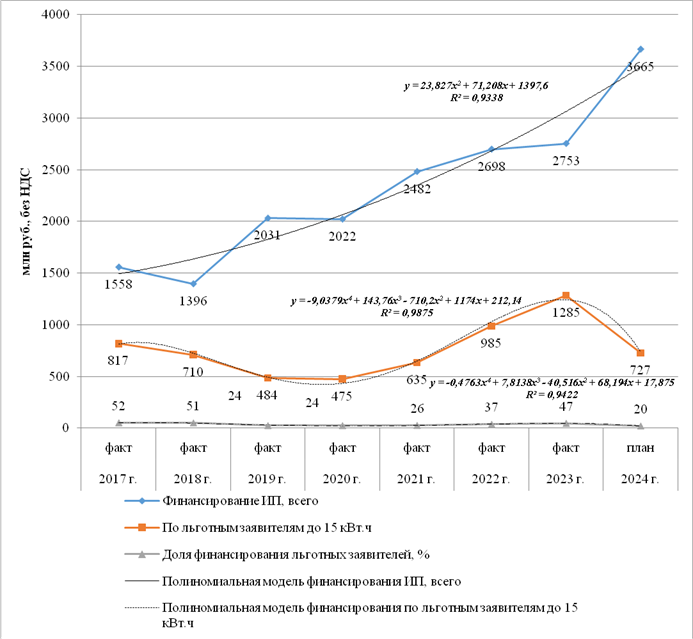

Данные по выпадающим расходам от льготного присоединения с максимальной мощностью до 15 кВт.ч к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» и полиномиальная модель, отраженные на рисунке 1, показывают, что их доля составляет от 20 до 51% объема финансирования инвестиционных программ [26].

Рисунок 1. Динамика объемов финансирования и полиномиальные модели инвестиционной программы «Тулэнерго» за 2017–2024 гг., млн. руб. без НДС

Источник: составлено авторами по результатам исследования

Анализ динамики объемов финансирования и полиномиальные модели инвестиционной программы «Тулэнерго» за период 2017–2024 гг. показывает, что, несмотря на снижение в абсолютном и относительном выражении доли выпадающих доходов от льготных присоединений в инвестиционной программе самой крупной сетевой компании региона за последние годы, они остаются весьма значительными.

Причиной сокращения данных выпадающих доходов являются изменения в федеральном законодательстве, увеличившие стоимость льготного присоединения с 550 руб. за 15 кВт.ч до величины, определяемой на региональном уровне (в 2024 г. в Тульской области – 8500 руб. за 1 кВт.ч).

Социальное значение данной льготы весьма сомнительно, поскольку технологическое присоединение к электрическим сетям в большей степени производят не нуждающиеся в социальной помощи владельцы земельных участков, желающих построить или уже ведущих возведение дома, дачи. Применение указанной льготы приводит росту тарифов по передаче электричества, значит и к повышению затрат и цен на многие товары и услуги, а также сокращает возможности для включения в инвестиционную программу мероприятий по реконструкции объектов электросетевой инфраструктуры и повышению эффективности ее работы.

Отмена данной льготы или дальнейшее увеличение стоимости льготного технологического присоединения уже в ближайшей перспективе приведет к снижению размеров выпадающих доходов и, тем самым, создаст условия для включения в инвестиционные программы других мероприятий без увеличения общего объема финансирования, в первую очередь мероприятий, связанных с цифровой трансформацией.

Концепция «Цифровая трансформация 2030» принята в ПАО «Россети» в конце 2018 г., целью которой выступает изменение логики процессов и переход на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.

В Концепции сформирована Целевая модель цифровой трансформации электросетевого комплекса ПАО «Россети» до 2030 года, ведущими основами которой выступают сотрудничества с информационными системами АО «СО ЕЭС», АО «АТС» и прочими субъектами энергетики. Согласно концепции планируется взаимоувязка цифровых потоков, в том числе на базе облачных технологий, внедрение технологий информационной безопасности, разработка единой цифровой среды.

Для этого в рамках Программы инновационного развития планируется:

«- создание единых центров управления сетями 0,4-220 кВ;

- модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи (цифровая радиосвязь);

- строительство одной «Цифровой ПС» 35-110 кВ в каждом филиале ПАО;

- установка автоматизированной навигационно-диспетчерской системы для управления транспортом на весь парк автотранспорта ПАО;

развитие системы учета и другие мероприятия» [10].

В качестве ожидаемых компанией эффектов от цифровизации электросети к 2030 году можно выделить следующие:

- снижение в 2 раза «среднего времени устранения аварий;

- повышение в 1,5 раза доступности технологического присоединения;

- снижение потерь в сетях, операционных затрат и затрат на приобретение и модернизацию электросетевых активов на 30%;

- увеличение сроков службы активов на 10%» [10].

Качественным этапом развития электросетевой инфраструктуры Российской Федерации является консолидация сетевых активов и создание сетевых организаций в регионах страны, задача которых – качественное обслуживание бесхозяйственных сетей, обеспечение надежности электроснабжения регионов, включая быструю ликвидацию аварий на сетях сетевых организаций территории. Аккумулирование на базе системообразующих сетевых компаний региона сетевых активов будет также способствовать активизации процесса привлечения инвестиционных ресурсов.

В Тульской области статусом системообразующей территориальной сетевой организации наделен филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» [7].

Исходя из выше рассмотренного материала следует отметить, что основными проблемами, ограничивающими размеры инвестиций, привлекаемых для решения задач реконструкции и модернизации электросетевого комплекса, являются:

- наличие ограничения расходов на долгосрочные вложения из прибыли размером 12% требуемой валовой выручки компаний, для развития которых применим метод долгосрочной индексации;

- существенный размер выпадающей выручки от льготных технологических присоединений, который включен в инвестиционные программы компаний и для их развития используется способ доходности инвестированного капитала, также в тарифы регулируемых по методу долгосрочной индексации учреждений.

Для решения данных проблем целесообразно внести изменения в приведенные выше нормативные правовые акты в части исключения ограничения расходов на капитальные вложения из прибыли и отмены льгот при оплате технологических присоединений (или дальнейшего увеличения размера льготной платы).

Это позволит привлечь дополнительные средства на реализацию мероприятий по повышению эффективности работы электросетевого комплекса, в том числе – в рамках концепции цифровой трансформации, повысить качество и надежность электроснабжения, снизить уровень потерь в сетях.

Выводы

Таким образом, по результатам проведенного исследования было выявлено, что к значительному физическому и моральному износу российских электрических сетей, отрицательно повлиявшему на динамику потерь, привел хронический недостаток инвестиций как в развитие сетей, так и в совершенствование систем управления их режимами и учета электроэнергии. Уровень потерь в электросетях в экономически развитых странах мира в 1,5–2,5 раза ниже, в развивающихся странах они достаточно высоки (до 55%). Для снижения потерь необходимы: реконструкция и техническое перевооружение электросетей; автономность, интеллектуальность, качество энергетических решений; совершенствование системы учета электроэнергии (в том числе – замена устаревших приборов учета); повышение собираемости платежей за электроэнергию; налаживание конструктивного взаимодействия электросетевых и энергосбытовых компаний в вопросах формирования энергетических балансов; инвестирование в электросетевой комплекс регионов страны [11, С. 245; 20, С. 146–148].

Основными проблемами, ограничивающими размеры инвестиций, привлекаемых для решения задач реконструкции и модернизации электросетевого комплекса, выступают: наличие ограничения расходов на долгосрочные вложения из прибыли размером 12% требуемой валовой выручки для компаний, для развития которых применим метод долгосрочной индексации; существенный размер выпадающей выручки от льготных технологических присоединений, который включен в инвестиционные программы компаний и для их развития используется способ доходности инвестированного капитала, также в тарифы регулируемых по методу долгосрочной индексации учреждений.

Предложенная новая методика по внесению изменений в нормативные правовые акты в части исключения ограничения расходов на капитальные вложения из прибыли и отмены льгот при оплате технологических присоединений (или дальнейшего увеличения размера льготной платы) создаст условия по активному привлечению инвестиций в электросетевой комплекс регионов РФ, повысит эффективность работы электросетевого комплекса, приведет к росту качества и надежности электроснабжения, снизит уровень потерь в сетях, в целом благоприятно отразится на показателях развития электросетевого комплекса регионов России.

Источники:

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (ред. от 29.08.2024)

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (ред. от 31.08.2024)

4. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 г. № 98-э «Об утверждении Методических указаний по утверждению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (ред. приказа Федеральной антимонопольной службы от 20.07.2023)

5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 30.03.2012 г. № 228-э «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала» (ред. приказа Федеральной антимонопольной службы от 20.07.2023)

6. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06. 2017 № 1209-р)]

7. Указ Губернатора Тульской области от 05.09.2024 г. № 94 «Об определении системообразующей территориальной сетевой организации на территории Тульской области на 2025–2029 годы»

8. Постановление правительства Тульской области от 30.04.2019 г. № 161 «Об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Тульской области на 2020-2024 годы»

9. Годовой отчет ПАО «Россети» за 2023 г

10. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2023 г

11. Васильев В.П., Деханова Н. Г., Холоденко Ю. А. Государственное и муниципальное управление. / учебник и практикум для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2024. – 314 c.

12. Княгинина В. Н., Холкин Д. В. Экспертно-аналитический доклад «Цифровой переход в электроэнергетике России». / Центр стратегических разработок. - М., 2017. – 47 c.

13. Воротницкий В.Э., Могиленко А.В. Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях // Энергетик. – 2021. – № 4-5. – c. 1-144. – doi: 10.34831/EP.2021.268.4.001.

14. Ермоловская О.Ю. Долгосрочные перспективы развития электроэнергетики Российской Федерации в обеспечении экономической безопасности // Экономическая безопасность. – 2024. – № 2. – c. 409-424. – doi: 10.18334/ecsec.7.2.120580.

15. Жуков С.В., Резникова О.Б. Кризис электроэнергетики в странах Евро-союза: динамика, движущие силы и перспективы // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 1. – c. 90-104. – doi: 10.47711/0868-6351-202-90-104.

16. Киселев Г.Ю., Троценко В.М., Петрова Е.В., Криволапов В.А., Гиршин С.С., Бубенчиков А.А., Горюнов В.Н. Потери электрической энергии в электрических сетях // Омский научный вестник. – 2023. – № 1. – c. 80-85. – doi: 10.25206/1813-8225-2023-185-80-85.

17. Ковалетов О.Э. Инвестиции в электроэнергетике // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 3. – c. 289-293.

18. Коноплев Н.Е., Компаеец Б.С. Снижение потерь электроэнергии на участке сети путем оптимизации уровня напряжения методом штрафных функций // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. – 2023. – № 48. – c. 50-71. – doi: 10.15593/2224-9397/2023.4.03.

19. Медведева Т.В., Денисов В.Н. Индикаторы устойчивости региональной социально-экономической системы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – c. 60-67.

20. Медведева Т.В. Комплексный механизм повышения инвестиционной привлекательности Тульской области // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2014. – № 1. – c. 146–148.

21. Салиева Р.Н. Принципы государственного регулирования тарифов в энергетике и их отражение в решениях конституционного суда Российской Федерации // Актуальные проблемы теории и практики конституционного производства. – 2018. – № 13. – c. 221-227.

22. Тошходжаева М.И. Потери электроэнергии на распределительных сетях промпредприятий и методы ее снижения // Электроцех. – 2021. – № 6. – c. 31-36.

23. Холкин Д., Чаусов И. Энергетика для новой промышленной революции // Энергетическая политика. – 2024. – № 1. – c. 72-87. – doi: 10.46920/2409 5516_2025_01204_72.

24. Чеканов И.И. Проблемы и перспективы электроэнергетики Российской Федерации // Научные Известия. – 2022. – № 26. – c. 235–240.

25. Чередов М.А., Попов А.Н. Потери электроэнергии и способы борьбы с ними // Международный журнал Инновационная наука. – 2023. – № 5–1. – c. 47-48.

26. Комитет Тульской области по тарифам. [Электронный ресурс]. URL: https://tarif.tularegion.ru/ (дата обращения: 27.02.2025).

Страница обновлена: 18.02.2026 в 22:04:10

Download PDF | Downloads: 26

Attracting investments in the regional power grid complex

Medvedeva T.V., Vasin A.D.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 15, Number 3 (March 2025)

Abstract:

The article identifies the physical and moral deterioration of Russian electrical networks, which provoked significant losses of electric energy, due to a chronic lack of investment both in network development and improvement of control systems for their modes and electricity metering.

Polynomial models of the volume of financing of the Tulenergo investment program for 2017-2024 have been built. Exclusion of restrictions on capital investment costs from profits and cancellation of benefits when paying for technological connections (or further increase in the amount of preferential fees) have been developed and implemented in the work of regional authorities. This will contribute to the active attraction of investment resources to the power grid complex and its modernization, increase the efficiency of its operation, lead to an increase in the quality and reliability of power supply, reduce the level of losses in the network, and have a positive impact on the development of the power grid complex in the Russian regions.

The key idea of the study was the possibility of integrating the research results into the real management process of all branches of government in order to attract investment resources to the development of the power grid complex of the regions. The proposed concept on the need to amend federal legislation on the regulatory aspect of relations should be applied as a way of state regulation of the development of the electric power industry in the Tula region and in other constituent entities of the Russian Federation. The research results will be of interest to students, postgraduates, researchers, scientists in the field of development of power supply, and public officials at various levels.

Keywords: investments, regional economy and management, tariff, pricing, state regulation of the regional power grid complex

JEL-classification: H10, R1, R42, R48, R58

References:

Chekanov I.I. (2022). Problemy i perspektivy elektroenergetiki Rossiyskoy Federatsii [Problems and prospects of the electric power industry of the Russian Federation]. Nauchnye Izvestiya. (26). 235–240. (in Russian).

Cheredov M.A., Popov A.N. (2023). Poteri elektroenergii i sposoby borby s nimi [Electricity losses and ways to deal with them]. Mezhdunarodnyy zhurnal Innovatsionnaya nauka. (5–1). 47-48. (in Russian).

Ermolovskaya O.Yu. (2024). Dolgosrochnye perspektivy razvitiya elektroenergetiki Rossiyskoy Federatsii v obespechenii ekonomicheskoy bezopasnosti [Long-term prospects for the development of the electric power industry of the Russian Federation in ensuring economic security]. Economic security. 7 (2). 409-424. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.7.2.120580.

Kholkin D., Chausov I. (2024). Energetika dlya novoy promyshlennoy revolyutsii [Energy for the new Industrial Revolution]. The Energy Policy. (1). 72-87. (in Russian). doi: 10.46920/2409 5516_2025_01204_72.

Kiselev G.Yu., Trotsenko V.M., Petrova E.V., Krivolapov V.A., Girshin S.S., Bubenchikov A.A., Goryunov V.N. (2023). Poteri elektricheskoy energii v elektricheskikh setyakh [Losses of electrical energy in electrical networks]. Omsk scientific bulletin. (1). 80-85. (in Russian). doi: 10.25206/1813-8225-2023-185-80-85.

Knyaginina V. N., Kholkin D. V. (2017). Ekspertno-analiticheskiy doklad «Tsifrovoy perekhod v elektroenergetike Rossii» [Expert and analytical report "Digital transition in the Russian electric power industry"] (in Russian).

Konoplev N.E., Kompaeets B.S. (2023). Snizhenie poter elektroenergii na uchastke seti putem optimizatsii urovnya napryazheniya metodom shtrafnyh funktsiy [Reducing electricity losses in a network section by optimizing the voltage level using the method of penalty functions]. Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. (48). 50-71. (in Russian). doi: 10.15593/2224-9397/2023.4.03.

Kovaletov O.E. (2018). Investitsii v elektroenergetike [Investments in the electric power industry]. Innovation and Investment. (3). 289-293. (in Russian).

Medvedeva T.V. (2014). Kompleksnyy mekhanizm povysheniya investitsionnoy privlekatelnosti Tulskoy oblasti [Tne complex mechanism of enhancement of investment attractiveness of the Tula region]. Vestnik Tulskogo filiala Finuniversiteta. (1). 146–148. (in Russian).

Medvedeva T.V., Denisov V.N. (2016). Indikatory ustoychivosti regionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy sistemy [Indicators of the sustainability of the regional socio-economic system]. Scientific and methodical electronic Concept magazine. 5 60-67. (in Russian).

Salieva R.N. (2018). Printsipy gosudarstvennogo regulirovaniya tarifov v energetike i ikh otrazhenie v resheniyakh konstitutsionnogo suda Rossiyskoy Federatsii [Principles of state regulation of energy tariffs and their reflection in the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation]. Aktualnye problemy teorii i praktiki konstitutsionnogo proizvodstva. (13). 221-227. (in Russian).

Toshkhodzhaeva M.I. (2021). Poteri elektroenergii na raspredelitelnyh setyakh prompredpriyatiy i metody ee snizheniya [Electricity losses at an industrial enterprise and methods of its reduction]. Elektrotsekh. (6). 31-36. (in Russian).

Vasilev V.P., Dekhanova N. G., Kholodenko Yu. A. (2024). Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie [State and municipal administration] (in Russian).

Vorotnitskiy V.E., Mogilenko A.V. (2021). Snizhenie poter elektroenergii v raspredelitelnyh elektricheskikh setyakh [Reduction of electricity losses in distribution networks comparative analysis of foreign and domestic experience part 2]. Energetik. (4-5). 1-144. (in Russian). doi: 10.34831/EP.2021.268.4.001.

Zhukov S.V., Reznikova O.B. (2024). Krizis elektroenergetiki v stranakh Evro-soyuza: dinamika, dvizhushchie sily i perspektivy [The crisis of the electricity sector in the eu countries: dynamics, driving forces, and prospects]. Problems of forecasting. (1). 90-104. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-202-90-104.