Дискурс власти в пространственном развитии

Екатериновская М.А.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 43

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 2 (Февраль 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=80433107

Аннотация:

Вопросы пространственного развития, способствующего достижению национальных целей, сегодня заметно усиливают свою значимость в условиях поиска внутренних рычагов социально-экономического прорыва.

Проведенный анализ теоретических подходов к пространственному развитию позволил сделать вывод о сложности и многогранности понятийного аппарата власти в пространственном развитии, который является предметом исследования разных научных направлений.

Автором представлен подход к использованию властных технологий к конструированию и структурированию «живого» (умного) пространства, в авторской трактовке «умной архитектоники».

Заслуживают интереса разработанные предложения в части расширения методологии государственного управления посредством введения и обоснования новой эко-функции власти (государства) как конструкта институциональных условий для создания «живого» (умного) пространства, отвечающего критериям устойчивости и генерации (развития).

Практическая значимость заключается в том, что при разработке документов стратегического планирования регионального и федерального уровня важно учитывать выявленные проблемы и диспропорции пространственного развития в целях их нивелирования. Представленное исследование представляет интерес для научных сотрудников, интересующихся вопросами пространственного развития, и представителей органов исполнительной власти федерального, регионального уровней.

Ключевые слова: власть, институт, архитектоника, пространственное развитие, национальные цели

JEL-классификация: P41, P48, R11, R58

Введение

В последние годы заметно актуализировался вопрос эффективного территориального управления, в связи с чем требуется уточнить роль власти (государства) в пространственном развитии.

В ходе исследования автор использует аналитический потенциал методологических подходов, фокусируя внимание на проблеме изучения человека (нации) и территории (региона) его проживания.

Власть следует рассматривать как систему фактически существующих технологий власти, представляющих собой механизмы, предопределяющих характер развития пространства. Совокупность технологий власти, представляющая собой конструкт территориального пространства, формирует пространство власти, необходимое для ее реализации. Таким образом, пространство власти представляет собой структурированное пространство администрирования (формирования, мониторинга и контроля).

В работе определяются подходы к конструированию и структурированию пространства и технологиям власти.

Автором выделяются институциональные элементы организации территориального пространства, устанавливающие взаимосвязь территориального и властного пространств.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска подходов и инструментов к эффективному управлению пространственным развитием, в авторской трактовке «умной архитектонике», используя потенциал технологий власти.

Литературный обзор

Понятия власти и пространства власти рассматривались учеными через призму генеалогического метода. Например, М. Фуко, впервые дал новое «понимание» власти как «техник власти», ввел понятия «двух уровней власти»; изучил механизм действия дисциплинарных технологий власти, особенности функционирования отдельных «пространств власти», где эти технологии проявляют себя [1].

Российский философ В. Подорога трансформировал идеи М. Фуко к анализу российского пространства, исследовав технологии российской власти и формализовав критерии «технологии власти», «террористическое пространство» и др. [2].

Российский философ С. Королев исследовал технологии власти, гео - и социографические образы власти в России [3]. Ему принадлежит анализ того, как складывалось и функционировало в России пространство власти, т.е. географическое пространство, организованное, структурированное, стратифицированное определенной исторически сложившейся совокупностью властных технологий. Значительное внимание уделяется соотношению власти, политики и геополитики. Автор рассматривает макротехнологии, определяющие специфику и облик российского пространства власти.

Современные концепции исследований власти, представляющие ценность для понимания сущности власти и механизмов ее функционирования, представляют работы таких ученых как: М. Фуко (археология власти); Э. Канетти (политическая антропология); Р. Барт (политическая семиология) и др. [1], [4], [5].

Понятие власти рассматривалось многими мыслителями с помощью нового генеалогического метода. Так, в рамках исследования «генеалогии власти», М. Фуко вводит новое «понимание» власти как «техник власти», новые понятия «двух уровней власти». Следует особо выделить его вклад ы изучение механизма действия дисциплинарных технологий власти, особенностей функционирования отдельных «пространств власти», где эти технологии проявляют себя [1].

Основными исследованиями стали работы отечественных ученых: Н. Автономовой, С. Королева, А. Панарина и др. Они исследуют власть как технологии и символы власти [6], [7], [8]. Они исследовали проблемы власти в самых различных ракурсах: политическом, социальном, историко-философском, социологическом, психоаналитическом, однако многие из них рассматривали феномен власти в рамках традиционной субъект - объектной концепции.

Современными исследованиями в области пространства власти стали работы [9], [10], [11], [12], [13]. Так, Бухвальд Е.М. и Валентик О.Н. рассматривали пространство как территорию для достижения национальных целей развития, выделяя территориальные возможности и ограничения [9], [10]. Лексин В.Н. в своих работах делал акцент на антропогенном факторе управления пространством, используя властные технологии [11], [12]. Туровской Р.Ф. предпринял попытку представить инструментарий совершенствования региональной политики на основе трендов пространственного развития [13].

Научный пробел

Как показал анализ публикаций последних лет, вопросы комплексного рассмотрения технологий власти как инструментария конструирования и структурирования российского пространства в аспекте институционализации территориального развития недостаточно раскрыты.

Целями исследования являются разработка комплексного подхода к формированию пространства власти, способствующего конструированию и структурированию пространства, исходя из критериев устойчивости и генерации (развития).

Научная новизна заключается в авторской трактовке новой эко-функции государства, которая институционализирует условия для формирования «живого» (умного) пространства, отвечающего критериям устойчивости и генерации. Автором предлагается подход к формированию пространства власти как матрице властных технологий, способствующих снижению дистанции между властью и гражданский обществом, а также повышению генерации (развитию) через рост доверия к власти.

Авторская гипотеза

Автор полагает необходимым использование комплексного подхода к конструированию и структурированию пространства посредством технологий власти, что расширит методологию пространственного развития и усилит обоснованность проводимой государственной политики.

Методология

Исследование базируется на методах анализа, индукции и дедукции, критического анализа и сравнения, статистического анализа данных, а также методов графической визуализации данных.

Основная часть

Дискурс власти в пространственном развитии сводится к поиску оптимальной совокупности технологий власти в целях достижения заданного стратегического вектора. Данный вопрос приобретает особую значимость в связи с тем, что современные схемы принятия стратегических и управленческих решений должны учитывать влияние пространства на ход прогнозируемых политических процессов, в которых территориальный вопрос становится основополагающим.

Ранее территория трактовалась как «пространство, в пределах которого государство осуществляет свой суверенитет, где господствующий класс осуществляет свою государственную власть, распоряжаясь, в частности, и самой территорией и организуя ее в административном отношении в соответствии со своими интересами» [14].

Чуть позднее появилось мнение, что территория является признаком и частью государственной организации и представляет собой пространство, где юридически оформленная в суверенное государство общность людей (социально дифференцированный народ) осуществляет свою власть [15], [16].

Но уже на современном этапе следует рассматривать территорию как пространство, на которое распространяются правовые установления принуждения к соблюдению и исполнению правовых норм государства.

Пространство власти же представляет собой, по нашему мнению, стратифицированное географическое пространство, а в современной интерпретации пространство как географическое, так и социальное, структурированное совокупностью властных технологий. Технологическая структура, используемая в пространстве власти, представляет собой систему отношений власти и властных технологий, стратифицирующую географическое и социальное пространство. При этом необходимо подчеркнуть, что любое территориальное образование включает территорию и население, а также публичную власть.

Таким образом, мы считаем, что пространство следует рассматривать комплексно в нескольких аспектах: физическая характеристика (географическое положение и т.п.), пространство «повседневного общения», как его называл Хайдеггер (гражданское общество) и пространство власти (правил поведения, принуждения, прав и др.) [17].

Важный момент в понимании пространства - это связь между территорией и властью.

Россия как пространство власти формировалась присоединением авторитарным способом. Инициируемая и регулируемая центром колонизация становится доминирующей формой колонизации на Руси лишь с формированием технологического и уже потом государственного центра.

Соловьев С.М. отмечал взаимосвязь между протяженностью территории, особенностями природного ландшафта и процессами перемещения населения в рамках этой территории. Так, он считал, что русские готовы были все время перемещаться по пространству и в этой связи формировались две тенденции: у народа-перемещение, у власти - стремление ловить, усаживать и прикреплять» [18].

Таким образом, огромное географическое пространство размывало основы власти, в связи с чем власть принимала меры по фиксации, ограничению и др.

Власть преследовала цель самосохранения и обеспечения условий собственного существования, закрепляя население к территории или перемещая его в собственных целях. И то и другое усиливало центростремительные структуры организации пространства власти.

В генезисе русского централизованного государства очень ясно проявляется десинхронизация начал властного и государственного: сначала была создана фискальная инфраструктура русских земель, а потом Москва стала православной столицей Руси.

А впоследствии, господствующий класс, опираясь на эти структуры власти, смог подчинить себе сопряженные территории политически, достигнув государственного единства. Таким образом, создание техноструктуры, общего пространства власти предшествовало возникновению российского государства.

В условиях огромного географического пространства, любое приращение территории ставило проблему «перенастройки» пространства власти и техноструктуры, предоставляя вызов последней, которая это пространство удерживала в едином контуре.

В России на протяжении столетий, независимо от периода или действующего политического режима, ключевым элементом техноструктуры был механизм локализации населения. Гипертрофированное значение этого механизма является имманентной характеристикой российского пространства власти.

Этот процесс противоборства власти и пространства, однако, не был линейным, постепенным, предопределенным. Напротив, он носил дискретный, скачкообразный, драматический характер; порой власть сталкивалась с тяжелыми технологическими кризисами, порожденными асинхронностью развития государства, приращения территории и относительно консервативной и малоподвижной техноструктуры.

Вероятно, технологии власти, сформировавшиеся в российском пространстве власти и сформировавшие самое это пространство, оказались неадекватны этому пространству: последнее расширилось, а технологии эволюционировали медленно или оставались прежними.

Суть процесса вовсе не в том, что техноструктура не распространилась на вновь освоенное пространство, к окраинам; главное, что при изменении параметров пространства в целом прежняя техноструктура уже не могла контролировать население в рамках традиционного государственного ядра. Проблема была не в том, чтобы освоить технологически периферию государства, вновь завоеванные земли (хотя и эта проблема существовала). Выживание государства зависело от способности создать новую техноструктуру, адекватную новому качеству пространства.

Технологическая структура - невидимые границы, ограничивающие действие технологий власти, и т.д. накладывается на географическую карту, обращая реальное, физическое пространство в пространство власти, и, в частности, накладывается на те или иные геополитические зоны.

Пространство власти, структурированное технологически, может совпадать и не совпадать с территорией государства и геополитическим пространством. Причиной тому может быть как недостаточность, слабость технологической структуры, так и воздействие каких-либо сверхзначимых, ломающих геополитическую логику политических факторов.

Можно сказать, что гипотетическая геополитическая карта - это определенного рода подвижное, «естественно-искусственное» разделение реальной земной поверхности на зоны влияния различных политических и иных субъектов, реальных и потенциальных, и разграничение этих зон в соответствии, с одной стороны, с императивами физической

Королев С.А. создал оригинальную исследовательскую модель, синтезирующую «историческое» и «философское» изучение российского пространства в сочетании с методологическими подходами современной западной философии власти М. Фуко [7], [1]. Автор рассмотрел взаимодействие микро - и макротехнологических уровней российской техноструктуры; дал образ российской власти: ее действие в географическом и социальном пространстве, соотнесенность пространства власти с геополитическим и политическим пространством. Им выработана оригинальная методология исследования и соответствующий понятийный аппарат, предполагающие осмысление власти как специфического способа социальной нормализации; введены новые научные понятия «пространство власти», «техноструктура», «макротехнологии», «технологическая недостаточность», «технологическая избыточность» и т.д.; выявлены механизмы взаимодействия естественно - географического пространства и структур власти, идентифицированы технологии, позволяющие власти на протяжении столетий удерживать целостность этого пространства, сохранять и воспроизводить его в качестве пространства власти, то есть структурированного технологически географического пространства. Рассматривает властные технологии освоения («колонизация - переселение» как тип освоения Российского пространства), расширения, структурирования, переструктурирования и т.д.

Однако власть способна не только структурировать и конструировать пространство, превращая территорию в пространство власти, но и придавать характер «живой» или «неживой» территории.

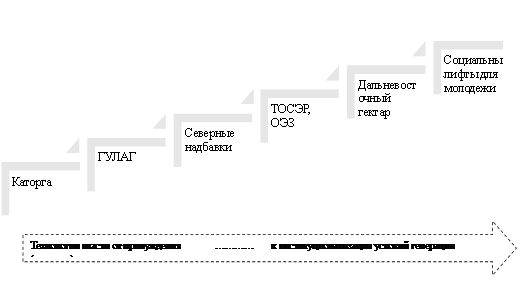

Кризис технологической структуры, неспособность ее осуществлять функцию локализации естественным образом порождает изменение пространства власти как такового, сужение его, дестратификацию уже освоенных властью территорий. С подобного рода процессами мы столкнулись, в частности, после 1991 года и распада СССР. На Схеме 1 представлена эволюция технологий власти по закреплению населения на пространстве Сибири и Дальнего Востока. Очевидно, что властные технологии принуждения менялись на технологии стимулирования.

Схема 1. Эволюция технологий власти в развитии пространства Сибири и Дальнего Востока.

Источник: составлено автором

Заселение Сибири и Дальнего Востока проводилось в России, прежде всего, технологиями каторги и ГУЛАГа. Позднее, в рамках технологий власти уже использовался механизм материального стимулирования северные надбавки. Однако, при переходе к рыночной экономике в 90-х годах система материального стимулирования в Сибири и на Дальнем Востоке была нивелирована рынком, а зарплаты сибиряков сильно уступают зарплатам в агломерациях.

Такое положение дел обусловило существенный отток населения и поставило власть перед необходимостью поиска новых технологий, которые позволят адаптировать к новым реальным условиям вопрос расселения на дальних территориях.

Таким образом, депопуляция далеких районов обуславливает инфильтрацию сюда населения приграничных государств, что тоже несет в себе риски этнонационального и территориального характера.

Мы считаем, что органичное пространственное развитие возможно при условии разумного сочетания естественности и регулируемости пространственно-обусловленных процессов и явлений.

Главным выводом следует сделать необходимость пересмотра существующих технологий власти к стимулированию генерации (развития).

В советское время в пространственном развитии абсолютно доминировало всеобъемлющее директивное государственное планирование и управление.

Позднее, в 1990-е гг. во время постсоветских реформ случился резкий поворот в сторону неумеренно-стихийной децентрализации пространственной организации жизнедеятельности.

Уже в 2000-е гг. в период контрреформ начался быстрый возврат к укреплению государственного регулирования в этой сфере, которое во многом оказывается чрезмерным по задачам, затратам и неоправданным по ожиданиям.

Сфера пространственного развития сегодня характеризуется перенасыщенностью правового регулирования, ей посвящен ряд концептуальных документов, основные из которых – Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2035 г., Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. и планы их реализации [20], [21].

При этом следует отметить многочисленную критику существующего институциональной базы пространственного развития рядом современных ученых, среди которых: Абузярова М.И., Кузнецова О.В., Дружинин А.Г., Чистникова И.В., Дружникова Е.П., Добродомова Т.Н., Лаврикова Ю.Г., Котлярова С.Н., Суворова А.В., Игнатьева Е.Д., Мариев О.С., Матушкина Н.А., Аверина Л.М., Ли В.А., Серкова А.Е. и др. [22], [22], [22], [25]. По мнению Абрамовой О.С., недостаточная проработка в стратегических документах верхнего уровня отдельных отраслевых вопросов, например, демографии, не позволяет на локальных территориях достигать запланированных показателей в программах и проектах [26].

Таким образом, сегодня в институциализации территориального развития мы видим недостаточность системного характера пространственной организации, которая требует переформатирования институтов в антропогенную мегасистему с системными признаками целостности (включающей территориальные и отраслевые компоненты), структурной организации, с потенциалом саморазвития, дополняемым регулятивным воздействием на них со стороны государства.

Сегодня наша страна находится на очередной историческом развилке. На этом пути она столкнулась как с уже хорошо известными, так и с новыми препятствиями к гармоничному территориальному развитию. Вопрос в том, как они будут рационализироваться и преодолеваться.

Диспропорции в пространственном и региональном развитии становятся угрозой ее национальной безопасности, поскольку ведут к значительной дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития, которая, в свою очередь.

Решением этих задач должна стать новая «умная» архитектоника, выстроенная под задачи развития пространства, проработанная схема расселения, схема размещения производительных сил. Другими словами, институциональная проработка должна обеспечивать матрицу пространственного развития в рамках перехода к институционализации вектора пространственного развития.

Значимым фактором является также утверждение новых национальных целей развития, для достижения которых потребуется более обоснованное размещение производительных сил и расселения населения [9], [10], [19].

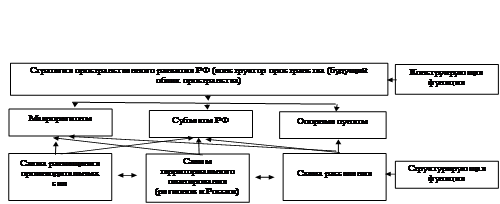

Схема 2. Институционализация функций пространства власти в России

Источник: составлено автором

У пространства власти две важнейшие функции: конструирующая и структурирующая.

Конструирование пространства позволяет формировать будущий образ пространства, а структурирующая функция направлена на выделение локомотивов развития по территории (агломерации, опорные пункты), определяет плотность населения (расселения) для целей развития, выделяет структуру инвестирования по территориям (схемы территориального планирования), что видно из Схемы 2.

Совокупность властных технологий, которые конструируют, структурирует и стратифицируют природное и социальное пространство, формируют пространство власти для развития страны и ее народа. При этом важно наполнение пространственной структуры новым идеологическим содержанием благодаря идеологии, ориентированной на субъектность и суверенность государства.

Таким образом, институционализация регионов есть следствие формирования максимально внешнего политико-географического образа российской государственности.

Сам образ пространств России несет сильнейший политический «заряд», который может трансформировать доминирующие региональные и геополитические представления, способствовать изменениям реальных политико-географических конфигураций.

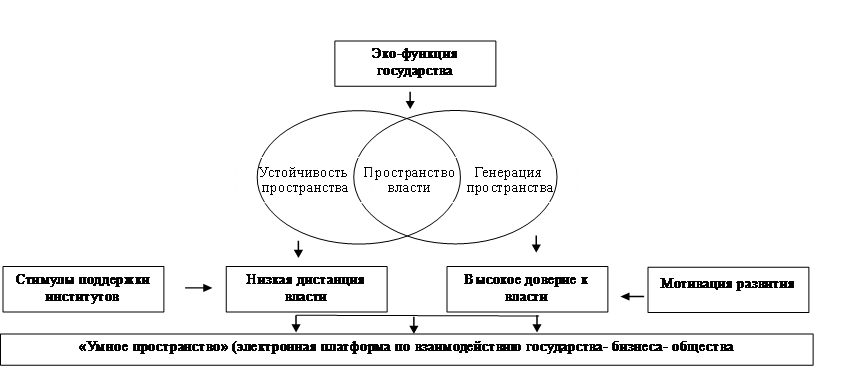

Функции государства, насыщаясь новым содержанием по мере развития человечества, предопределяли вектор эволюции модели государства и ее роли в экономике. Сегодня сущность посткапиталистического государства уже определяется функцией, гарантирующей обеспечение устойчивости и генерации (развитию), сохранности национального культурного кода через формирование государственной идеологии, поддержку культуры, истории, традиций и единства нации.

Мы должны перейти от принуждения к развитию не только через смену технологий власти, институционализирующих подход к формированию «живого» (умного) пространства, способного к генерации. Необходимо пересмотреть функции самого государства и адекватно к запросам текущего времени уже формализовать, методологически проработать и реализовать его новую эко-функцию.

Эко-функция государства, по нашему мнению, призвана формировать такие институциональные условия для человека (нации) и территорий (регионов), в которых каждая экономическая система с максимальной отдачей реализует свой потенциал, поддерживая устойчивость и генерацию (развитие) высшего порядка всей экосистемы. Государство должно стать устроителем и творцом общественной жизни, обеспечить гармоническое единство общества и государства.

На Схеме 3 представлена графическая интерпретация построения «живого» (умного) пространства, отвечающего задачам генерации (развитию) и устойчивости.

Схема 3. Реализация эко-функции государства через развитие «живого» (умного) пространства

Источник: составлено автором

Мы считаем, что пространство должно отвечать критериям устойчивости и генерации (развитию). От совокупности властных технологий зависит, будет ли пространство «жить» или станет «неживым».

Генерация (развитие) пространства обусловлена уровнем доверия к власти. При ее высоком уровне мы можем говорить о росте предпринимательской активности, мотивации развития. Дистанция власти – степень, с которой наделенные относительно меньшей властью члены общества или организации ожидают и допускают неравномерность распределения власти. При низкой дистанции власти (Швеция, Германия) возможно проведение преобразований снизу, отмечается высокая инновационность и инициативность. При высокой дистанции власти (Россия, Китай, Франция) - реализация мобилизационных проектов, требующих высокой дисциплинированности концентрации усилий. При цифровизации - дистанция власти может снижаться.

Власть (государство) на разных территориях может восприниматься по-разному с точки зрения дистанции к человеку. Есть регионы (Р.Северная Осетия, Р.Алания, Р. Карачаево-Чекессия, Р.Саха (Якутия) и др., в которых дистанция власти к народу очень маленький, а есть регионы (как Москва и Санкт-Петербург), в которых власть находится на достаточно далекой дистанции.

Эта особенность дистанции государства (власти) от человека (в зависимости от территории) должна учитываться при управлении экономическими системами.

Новая экономическая модель государства в России должна быть органична нации, территории и государству. Синергийность, единство государства и народа, интеллектуальное созидание к развитию – выступают сегодня основными принципами формирования новой экономической модели государства в России.

Заключение

Россия – это большое и сложноорганизованное пространство, что представляет не только определенные трудности для составителей различных документов стратегического планирования в сфере развития данного пространства, но и конкурентное преимущество в современном мире, источник богатых и разнообразных ресурсов, предоставляющих стране и ее гражданам большие возможности в плане социально-экономического развития. Для решения накопившихся в данной сфере проблем необходимо, напротив, максимально эффективно использовать территорию страны на фоне усиления роли и ответственности государства в решении вопросов пространственного развития.

Представленный подход позволяет имплементировать в государственную политику новую эко-функцию власти (государства) как конструкта институциональных условий для создания «живого» (умного) пространства, отвечающего критериям устойчивости и генерации (развитию).

Результат исследования может стать элементом пространственной политики Российской Федерации, придав системность институтам производительных сил, территориального планирования и расселения в рамках нового вектора развития территории России.

Источники:

2. Подорога В.А. Власть и познание (археологический поиск М. Фуко). / В книге: Власть: Очерки современной политической философии Запада. - М.: Наука, 1989. – 206 c.

3. Королев С.А. Недреманное око. Технологии власти в микросоциуме // Независимая газета. - 1996

4. Канетти Э. Масса и власть. - М.: Ad Marginem, 1997. – 528 c.

5. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989.

6. Автономова Н.С. Власть в психоанализе и психоанализ власти. / Власть: Очерки современной политической философии Запада. - М.: Наука, 1989.

7. Королев С.А. Бесконечное пространство: гео и социографические образы власти в России. / Монография. - М.: ИФ РАН, 1997. – 234 c.

8. Панарин А.С. Философия политики. - М.: Новая школа, 1996. – 424 c.

9. Бухвальд Е.М. Экономическое пространство как поле реализации национальных целей России // Федерализм. – 2024. – № 2(114). – doi: 10.21686/2073-1051-2024-2-32-47.

10. Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Как отразить проблематику безопасности в новой стратегии пространственного развития Российской Федерации? // Экономическая безопасность. – 2024. – № 1. – c. 9-26. – doi: 10.18334/ecsec.7.1.120228.

11. Лексин В.Н. Антропогенные пространственные системы: особенности функционирования и трансформации // Труды Института системного анализа Российской академии наук. – 2018. – № 1. – c. 74-86.

12. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Естественное и регулятивно-императивное в пространственном развитии России // Федерализм. – 2024. – № 2(114). – c. 5-31. – doi: 10.21686/2073-1051-2024-2-5-31.

13. Туровской Р.Ф. Пространственное развитие и региональная политика: современные вызовы и тренды // Политическая наука. – 2024. – № 1.

14. Большая Советская Энциклопедия. / Т. 54. - М., 1946.

15. Барциц И.Н., Левакин И.В. Территориальная целостность Российской Федерации: вопросы теории // Журнал российского права. – 2002. – № 10(70). – c. 11-21.

16. Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2000. – 495 c.

17. Хайдеггер М. Искусство и пространство. - М.: Время и бытие, 1993.

18. Соловьев С.М. Сочинения. / В 18 кн. Кн. VII. - М., 1988.

19. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=475991&cacheid=806A5ACB95D7EFF5CBF8D3A014D0B050&mode=splus&rnd=keabxw#c0DUncUOgLDEy29y (дата обращения: 14.02.2025).

20. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 4146-р. [Электронный ресурс] URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?page=splus&splusFind=19.%09Указ%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%207%20мая%202024%20г.%20№%20309%20«О%20национальных%20целях%20развития%20Российской%20Федерации%20на%20период%20до%202030%20года%20и%20на%20перспективу%20до%202036%20года»&req=card&ts=JDCUncU1Vp3oR3OE&rnd=keabxw (дата обращения: 14.02.2025)

21. Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 13. «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». [Электронный ресурс] URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?page=splus&splusFind=19.%09Указ%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%207%20мая%202024%20г.%20№%20309%20«О%20национальных%20целях%20развития%20Российской%20Федерации%20на%20период%20до%202030%20года%20и%20на%20перспективу%20до%202036%20года»&req=card&ts=JDCUncU1Vp3oR3OE&rnd=keabxw (дата обращения: 14.02.2025)

22. Абузярова М.И. Пространственное управление: эволюция, теории, особенности // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 6. – c. 1373-1388. – doi: 10.18334/epp.11.6.112297.

23. Кузнецова О.В., Дружинин А.Г. К новой стратегии пространственного развития России // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 4(205). – c. 36-45. – doi: 10.47711/0868-6351-205-36-45.

24. Чистникова И.В., Дружникова Е.П., Добродомова Т.Н. Стратегическое управление пространственным развитием территорий // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – № 6(50). – c. 508-511.

25. Лаврикова Ю.Г., Котлярова С.Н., Суворова А.В., Игнатьева Е.Д., Мариев О.С., Матушкина Н.А., Аверина Л.М., Ли В.А., Серкова А.Е. Стратегирование пространственного развития и инфраструктурного обустройства территорий. / Монография. - Екатеринбург: Ин-т экономики УРО РАН, 2018. – 178 c.

26. Абрамова О.С. Стабилизация региональной демографической ситуации в контексте проектного управления // Региональная экономика: теория и практика. – 2025. – № 1(532). – c. 184-196. – doi: 10.24891/re.23.1.184.

Страница обновлена: 16.02.2026 в 06:32:37

Download PDF | Downloads: 43

Discourse of power in spatial development

Ekaterinovskaya M.A.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 2 (February 2025)

Abstract:

The issues of spatial development, which contribute to the achievement of national goals, are now noticeably increasing their importance in the context of the search for internal levers of socio-economic breakthrough.

The analysis of theoretical approaches to spatial development allowed to conclude about the complexity and versatility of the conceptual apparatus of power in spatial development, which is the subject of research in various scientific fields.

The author presents an approach to the application of powerful technologies to design and structure a "living" (smart) space. The author interprets it as "smart architectonics".

The proposals developed in terms of expanding the methodology of public administration through the introduction and justification of a new eco-function of government are of interest as a construct of institutional conditions for creating a "living" (smart) space that meets the criteria of sustainability and generation (development).

When developing strategic planning documents at the regional and federal levels, it is important to take into account the identified problems and imbalances of spatial development in order to level them out. The article is of interest to researchers interested in spatial development issues and representatives of executive authorities at the federal and regional levels.

Keywords: power, institute, architectonics, spatial development, national goals

JEL-classification: P41, P48, R11, R58

References:

Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya [The Great Soviet Encyclopedia] (1946). M.. (in Russian).

Abramova O.S. (2025). Stabilizatsiya regionalnoy demograficheskoy situatsii v kontekste proektnogo upravleniya [Regional demographics stabilization in the context of project management]. Regional Economics: Theory and Pactice. 23 (1(532)). 184-196. (in Russian). doi: 10.24891/re.23.1.184.

Abuzyarova M.I. (2021). Prostranstvennoe upravlenie: evolyutsiya, teorii, osobennosti [Spatial management: evolution, theories, features]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (6). 1373-1388. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.6.112297.

Avtonomova N.S. (1989). Vlast v psikhoanalize i psikhoanaliz vlasti [Power in psychoanalysis and the psychoanalysis of power] M.: Nauka. (in Russian).

Bart R. (1989). Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Selected works: Semiotics. Poetics] M.: Progress. (in Russian).

Bartsits I.N. (2000). Pravovoe prostranstvo Rossii: voprosy konstitutsionnoy teorii i praktiki [Russian legal space: issues of constitutional theory and practice] M.: Izd-vo Moskovskogo un-ta. (in Russian).

Bartsits I.N., Levakin I.V. (2002). Territorialnaya tselostnost Rossiyskoy Federatsii: voprosy teorii [Territorial integrity of the Russian Federation: issues of theory]. Journal of Russian Law. (10(70)). 11-21. (in Russian).

Bukhvald E.M. (2024). Ekonomicheskoe prostranstvo kak pole realizatsii natsionalnyh tseley Rossii [Economic space as a field for the realization of national goals of russia]. Federalizm. 29 (2(114)). (in Russian). doi: 10.21686/2073-1051-2024-2-32-47.

Bukhvald E.M., Valentik O.N. (2024). Kak otrazit problematiku bezopasnosti v novoy strategii prostranstvennogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii? [How can security issues be reflected in the new spatial development strategy of the Russian Federation?]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 7 (1). 9-26. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.7.1.120228.

Chistnikova I.V., Druzhnikova E.P., Dobrodomova T.N. (2023). Strategicheskoe upravlenie prostranstvennym razvitiem territoriy [Strategic management of spatial development of territories]. Natural-humanitarian research. (6(50)). 508-511. (in Russian).

Fuko M. (1999). Nadzirat i nakazyvat. Rozhdenie tyurmy [To supervise and punish. The Birth of prison] M.: Ad Marginem. (in Russian).

Kanetti E. (1997). Massa i vlast [Mass and power] M.: Ad Marginem. (in Russian).

Khaydegger M. (1993). Iskusstvo i prostranstvo [Art and space] M.: Vremya i bytie. (in Russian).

Korolev S.A. (1997). Beskonechnoe prostranstvo: geo i sotsiograficheskie obrazy vlasti v Rossii [Infinite Space: Geo and Sociographic Images of Power in Russia] M.: IF RAN. (in Russian).

Kuznetsova O.V., Druzhinin A.G. (2024). K novoy strategii prostranstvennogo razvitiya Rossii [On a spatial development strategy for russia]. Problems of forecasting. (4(205)). 36-45. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-205-36-45.

Lavrikova Yu.G., Kotlyarova S.N., Suvorova A.V., Ignateva E.D., Mariev O.S., Matushkina N.A., Averina L.M., Li V.A., Serkova A.E. (2018). Strategirovanie prostranstvennogo razvitiya i infrastrukturnogo obustroystva territoriy [Strategizing spatial development and infrastructural development of territories] Yekaterinburg: In-t ekonomiki URO RAN. (in Russian).

Leksin V.N. (2018). Antropogennye prostranstvennye sistemy: osobennosti funktsionirovaniya i transformatsii [Anthropogenic spatial systems: peculiarities of function and transformation]. Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk. 68 (1). 74-86. (in Russian).

Leksin V.N., Shvetsov A.N. (2024). Estestvennoe i regulyativno-imperativnoe v prostranstvennom razvitii Rossii [Natural and regulative-imperative in the spatial development of russia]. Federalizm. 29 (2(114)). 5-31. (in Russian). doi: 10.21686/2073-1051-2024-2-5-31.

Panarin A.S. (1996). Filosofiya politiki [Philosophy of politics] M.: Novaya shkola. (in Russian).

Podoroga V.A. (1989). Vlast i poznanie (arkheologicheskiy poisk M. Fuko) [Power and cognition (M. Foucault's archaeological search)] M.: Nauka. (in Russian).

Solovev S.M. (1988). Sochineniya [The essays] M.. (in Russian).

Turovskoy R.F. (2024). Prostranstvennoe razvitie i regionalnaya politika: sovremennye vyzovy i trendy [Spatial development and regional policy: current challenges and trends]. Political science (Politicheskaya nauka). (1). (in Russian).