Мультипликативные эффекты устойчивого развития энергетических проектов Арктической зоны Российской Федерации

Гончаров А.В.1![]() , Петров И.В.2

, Петров И.В.2

1 Министерство энергетики Российской Федерации

2 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Скачать PDF | Загрузок: 29

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 14, Номер 5 (Май 2024)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=67918276

Аннотация:

Арктическая зона Российской Федерации уже длительное время обозначается как приоритетное направление развития экономики страны. Задачи по устойчивому развитию отечественной Арктики непременно находят отражение в документах стратегического планирования самого высокого уровня. Основным инструментом обеспечения устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации является разработка и реализации инвестиционных проектов энерго-инфраструктурного развития региона. В статье классифицированы факторы риска устойчивого развития территорий Арктической зона Российской Федерации. На основе риск-факторовного анализа разработан алгоритм оценки эффективности инфраструктурно-энергетических проектов в рамках повышения устойчивости промышленно-производственной системы арктических территорий. В статье анализируются мультипликативные эффекты устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации, которые положительно влияют как на экономику региона в целом, так и на стейкхолдеров реализуемых проектов.

Ключевые слова: Арктическая зона, арктический проект, мультипликативный эффект, системообразующее производство, смежная отрасль, стейкхолдер, устойчивое развитие, энергетический проект

Финансирование:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

JEL-классификация: R11, R12, R13, R58, Q43, Q48

ВВЕДЕНИЕ

Арктическая зона Российской Федерации (далее – АЗ РФ) имеет стратегическое значение, обусловленное логистическими и пространственно-географическими особенностями, а также ресурсными и экосистемными характеристиками региона. Компании, осуществляющие свою деятельность в АЗ РФ, формируют 25 % экспорта страны и 15 % ВВП Российской Федерации, при этом население АЗ РФ насчитывает 2,5 млн человек при плотности - 2 человека на 1 км2 [7, С. 610-619]. Регион, представленный компаниями нефтегазовой, горнодобывающей, транспортной, энергетической, рыбной и судоремонтной отраслями, богат минерально-сырьевыми и биологическими ресурсами. Новым трендом развития территорий АЗ РФ является туризм и бизнес по размещению data-центров, в том числе с созданием энергетических мощностей использующих попутный газ месторождений.

Проекты по добыче углеводородов способствуют значительному прогрессу в социально-экономическом развитии арктических регионов, особенно тех, которые еще не затронул маятник мультипликативного эффекта в смежных отраслях [7, С. 610-619].

Следует отметить, что проблемам функционирования и развития территорий Арктической зона Российской Федерации посвящено достаточно много интересных исследований [1–3, 6, 7, 8, 13–18, 22, 24].

Тем не менее вопросы устойчивого развития энергетических проектов в Арктике рассматриваются эпизодически [4, 5, 9–12, 23].

В связи с этим интерес представляет исследование факторов риска устойчивого развития территорий Арктической зона Российской Федерации, для того чтобы на основе риск-факторовного анализа оценить мультипликативные эффекты устойчивого развития энергетических проектов Арктической зоны Российской Федерации и разработать алгоритм оценки эффективности инфраструктурно-энергетических проектов в рамках повышения устойчивости промышленно-производственной системы арктических территорий. Именно это и послужило целью данного исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для принятия обоснованных решений по обеспечению устойчивого развития арктических регионов необходимо изучение факторов, влияющих на социальные, природно-климатические, технологические и экономические риски при реализации проектов, связанных с развитием и освоением ресурсов. Факторы, влияющие на риск обеспечения устойчивого развития АЗ РФ, отражены в таблице 1.

Таблица 1

Риск-факторный анализ обеспечения устойчивого развитие АЗ РФ

|

Риск

|

Фактор

|

|

1. Природно-климатический

|

1.1.

Суровые температурные режимы круглый год.

1.2. Географическая широта местности. |

|

2. Экологический

|

2.1.

Хрупкая экосистема региона.

2.2. Высокая значимость биологических ресурсов. |

|

3. Технологические

|

3.1.

Несоответствие добычных технологий условиям залегания сырья.

3.2. Отсутствие технологий, соответствующих условиям АЗ РФ. 3.3. Санкционные ограничения доступа к технологиям. |

|

4. Логистические

|

4.1.

Состояние транспортной инфраструктуры и средств.

4.2. Отсутствие круглогодичного сообщения во многих районах. 4.3. Риск потери инфраструктуры из-за нарушения вечной мерзлоты. |

|

5. Социально-демографические

|

5.1.

Отсутствие квалифицированных кадров.

5.2. Отток молодежи 5.3. Низкий уровень социальной инфраструктуры. |

|

6. Финансово-экономические

|

6.1.

Высокая стоимость инфраструктурных и нефтегазовых проектов.

6.2. Санкционные ограничения зарубежных инвестиций. 6.3. Налоговая нестабильность. |

|

7. Геополитические

|

7.1. Не

предсказуемость

|

|

8.

Рыночные

|

8.1.

Высокая волатильность цен на первичные энергоресурсы.

8.2. Обострение конкурентной борьбы |

|

9. Организационные

|

9.1.

Срыв поставок из-за низкой договорной дисциплины

9.2. Ошибки в государственной системе регулирования. |

Эколого-инновационный процесс социально-экономического развития России направлен на достижение нормативного состояния окружающей среды, при котором функционирование народного хозяйства, региона, отрасли, конкретного производства осуществляется при рациональном использовании всех компонентов сырья и энергии и не нарушается экологическое равновесие [19, С. 43-56]. Важно сделать акцент на том, что природно-климатические факторы оказывают влияние и на другие факторы рассматриваемого региона, что становится очевидным при их анализе. При реализации инфраструктурных и энергетических проектов в АЗ РФ важно особое внимание уделять оценке рисков, а также мероприятиям по их нивелированию с учетом соблюдения глобальных целей устойчивого развития.

Для управления рисками используются различные подходы. Рассмотрим одну из стандартных классификаций рисков, которой придерживаются многие специалисты в сфере риск-менеджмента разделяя риски на несколько категорий, а именно [25, С. 33–42]:

– инвестиционные – причиной их возникновения являются специфические проблемы, определяющие высокий уровень невозвратных издержек и, в частности, высокие входные барьеры и высокий уровень специализации основных фондов, которые необходимы для ведения в арктических условиях хозяйственной деятельности;

– экологические – причина их возникновения - повышенная хрупкость арктических систем и отсутствия экологически безвредных технологий;

– логистические – отсутствие развитой инфраструктуры и сложность транспортировки в арктических условиях продуктов газо- и нефтедобычи;

– техногенные – высокий уровень опасности горной и нефтегазовой промышленности, связанный с человеческим фактором и несовершенством используемых в данной отрасли технологий;

– геологические – не полная изученность геологического строения территорий потенциальной добычи полезных ископаемых.

Отечественные авторы применительно к арктическим проектам дифференцируют риски по категориям, приведенным выше, систематизируя их по следующим классам [26, С. 45-51]:

– Первый класс – по стадиям – связан с подготовкой проекта к реализации, ведением и завершением проекта;

– Второй класс – по источникам возникновения – связан с внутренними и внешними угрозами;

– Третий класс – по основным разделам проекта – связан с дифференциацией рисков на экологические, рыночные, технические, экономические;

– Четвертый класс – по специфике отрасли – связан с достоверностью данных о сырьевой базе, устойчивостью технологий.

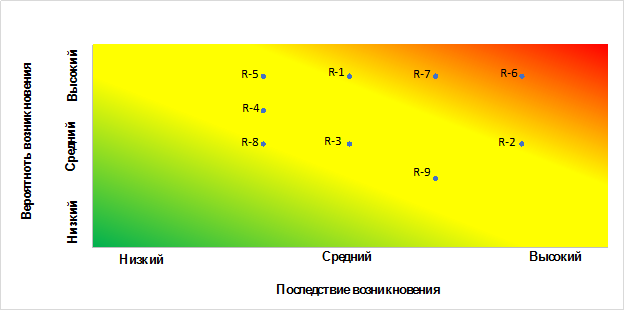

Многие риски в связи с особенностями АЗ РФ могут входить в несколько классов. Рискам, представленным в таблице 2, даны условные обозначения и оценка последствий с вероятностью возникновения. Данные оценки по 5-балльной шкале сформированы путем экспертного опроса жителей г. Мурманска.

Таблица 2

Экспертная оценка значимости группы рисков

|

Название риска

|

Обозначение

|

Последствия возникновения

|

Вероятность возникновения

|

|

Природно-климатический

|

R-1

|

3

|

5

|

|

Экологический

|

R-2

|

5

|

3

|

|

Технологические

|

R-3

|

3

|

3

|

|

Логистические

|

R-4

|

2

|

4

|

|

Социально-демографические

|

R-5

|

2

|

5

|

|

Финансовые

|

R-6

|

5

|

5

|

|

Политические

|

R-7

|

4

|

5

|

|

Рыночные

|

R-8

|

2

|

3

|

|

Организационные

|

R-9

|

4

|

2

|

На основе данных таблицы 2, при помощи программы Microsoft Excel построена матрица риск-факторов инфраструктурно-энергетических проектов в АЗ РФ, представленная на рисунке 1. Данные наглядно демонстрируют то, что экономические, политические, природно-климатические и экологические риски характеризуются серьезными последствиями при их возникновении.

Рисунок 1. Матрица риск-факторов инфраструктурно-энергетических проектов в АЗ РФ

Источник: составлено авторами по результатам анализа публикаций по теме исследования [3, С. 236–239; 5, С. 4491-4502; 7, С. 610-619; 19, С. 43-56; 20, С. 66-70; 21; 25, С. 33–42; 26, С. 45-51].

При реализации в АЗ РФ проектов инвестиции осуществляются не только в основные фонды, но и в обеспечивающие экономическую выгоду и безопасность для окружающей среды наукоёмкие технологии. Глобальные энергетические тренды определяют развитие ТЭК, при этом без развития отечественного инжиниринга невозможно развивать АЗ РФ комплексно [19, С. 43-56].

Для того чтобы территории АЗ РФ развивались максимально сбалансировано необходим учет интересов всех стейкхолдеров арктических проектов. Это позволит обеспечить формирование мультипликативного эффекта в смежных, в том числе не добычных отраслях, при реализации инфраструктурно-энергетических проектов. Такие проекты для каждой локации можно рассматривать как опорный инфраструктурно-энергетический проект, под которым понимается соответствующий строгим экологическим требованиям проект по добыче и экспорту углеводородного сырья, формирующий социально-промышленный кластер, приуроченный к разрабатываемому месторождению, при этом денежные потоки через механизмы бюджетного и рыночного перераспределения формируют мультипликативные территориальные и федеральные долгосрочные социально-экономические эффекты.

Для анализа формирования мультипликативного эффекта рассмотрим ряд показателей оценки влияния формирования и функционирования как единичных энергетических и инфраструктурных проектов, так и портфеля данных проектов в целом в рамках кластера, либо системы кластеров на эффективность проектов. Данные показатели могут быть сгруппированы следующим образом:

1. Показатели, традиционно используемые для оценки влияния крупных проектов на окружающее экономическое пространство:

1.1. ВРП на душу населения и, соответственно, изменения ВРП на душу населения, произошедшее в результате осуществления проекта.

1.2. Изменение структуры валового регионального и валового внутреннего продукта, произошедшее в результате реализации проекта.

1.3. Динамика выпуска промышленной продукции на душу населения [5, С. 4491-4502].

2. Показатели, предлагаемые для более точной и всеобъемлющей оценки влияния крупных энергетических и инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках формирования кластеров и кластерных систем на окружающее экономическое пространство. Расчет предполагается осуществлять на мезоуровне по причине наибольшего влияния именно на уровне регионов и отраслей. На макроуровне влияние проектов может оказаться статистически незначимым за исключением действительно крупных проектов, денежные потоки от которых оказывают существенное значение (от нескольких процентов ВВП и более) на агрегированные показатели национальной экономики:

2.1. Изменение плотности экономической активности – количество продукции, выпущенной предприятиями региона приходящейся на единицу площади региона. Фактически данный показатель представляет собой аналог коэффициента Энгеля, только применяемый к производственной сфере региона осуществления кластерного проекта. Однако, значительно более важным является не исчисление фиксированных значений данного показателя, сколько определение его динамики, свидетельствующей о влиянии проектов (энергетических, инфраструктурных и иных) на социально-экономическое окружение данного проекта. Расчёт показателя может осуществляться в следующей вариации:

![]() (1)

(1)

где P – величина прибыли полученной хозяйствующими субъектами анализируемой территории, тыс. руб./год;

S – площадь освоенной территории, тыс. км2;

H – общая численность населения, тыс. человек.

2.2. показатель изменения плотности экономической активности для учета изменения производительности труда, связанного с научно-техническим прогрессом, а также изменением населения территории (зоны) реализации кластерных проектов на единицу площади с учетом (динамики) населения – аналог коэффициента Василевского:

![]() (2)

(2)

где

Рi – величина годовой прибыли для i – того хозяйствующего субъекта зоны осуществления кластерного проекта, тыс. руб./ год;

Q – суммарная масса грузов, предъявляемая к перевозке, тыс. т/год.

2.3. Уровень концентрации хозяйственной активности – данный показатель предлагается считать в динамике по мере реализации кластерных проектов. Рассчитывается по аналогии с индексом Херфиндаля-Хиршмана, принимая за базу расчета вместо рыночной доли фирмы вклад фирмы в формирование валового регионального продукта, формируемого хозяйствующими субъектами кластера. Суть показателя заключается в оценке зависимости функционирования кластера от «якорного» проекта, а также в оценке динамики развития малого и среднего бизнеса в зоне влияния кластера. Определяется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в кластере:

УКХ = д12 + д22 + … + дm2, (3)

где д1, д2, , дm – выраженные (в процентах) доли (англ. share) продаж фирм в кластере, определяемые как отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж кластера.

3. Показатели, предлагаемые для оценки синергетического эффекта, возникающего в результате совместного использования инфраструктурных сетей и объектов, характеризующие внутрикластерное взаимодействие проектов:

3.1. Коэффициент совмещенности использования инфраструктуры – показывает какую долю от пропускной способности инфраструктуры занимает якорный или системообразующий проект кластера, а какая остается другим проектам в случае использования инфраструктурных сетей/объектов, обладающих квантифицированной пропускной способностью или мощностью. Например, железнодорожная магистраль, способная пропускать определенное количество пар поездов в сутки, и ее пропускная способность нарастает дискретно - при неполном заполнении проектом ее пропускной способности может и должна использоваться иными проектами.

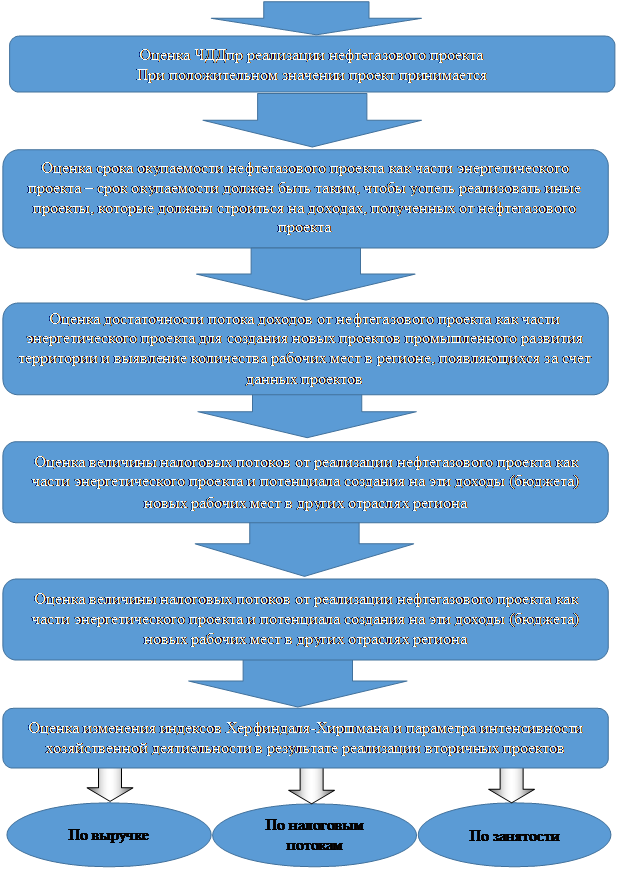

Последовательность оценки эффективности проекта добычи сырья в рамках повышения устойчивости промышленно-производственной системы территории представлена на рисунке 2.

Примечание: ЧДДпр – чистый дисконтированный доход проекта.

Рисунок 2. Последовательность (алгоритм) оценки эффективности проекта добычи нефтегазовых ресурсов в рамках повышения устойчивости промышленно-производственной системы территории

Источник: составлено авторами.

Заключение

Развитие проекта по добыче энергоресурсов порождает новые проекты по созданию транспортной инфраструктуры (для транспортировки и сбыта добываемого энергоресурса), для дальнейшего развития необходимо также построение социальной инфраструктуры (учреждения культуры, школы, детсады, жилые дома для рабочих предприятий, поддержка коренных малочисленных народов), развитие проекта для переработки энергоресурса и создания продукта высокой добавочной стоимости.

Таким образом, следует отметить, что сложность и высокий уровень рискованности реализации единичных проектов в трудных условиях арктической зоны можно существенно снизить при реализации не единичных проектов, а портфелей проектов, реализуемых с применением инструментария государственно-частного партнерства, что позволит существенно снизить рискованность отдельно взятого проекта и снизить затраты на реализацию каждого из проектов, входящих в портфель проектов [3, С. 236–239]. Использование инструментов ответственного инвестирования в совокупности с стратегией ESG позволит гармонизировать интересы всех стейкхолдеров и решить проблемы эффективного и устойчивого развития территорий Арктической зона Российской Федерации.

Источники:

2. Гераськина И.Н., Варламов А.В. Условия сбалансированного инновационного развития арктической территории // Креативная экономика. – 2022. – № 5. – c. 1741-1758. – doi: 10.18334/ce.16.5.114694.

3. Гончаров А.В. Систематизация организационно-управленческих и финансово-экономических мер минимизации инвестиционных рисков реализации проектов на арктических территориях России // Самоуправление. – 2020. – № 4. – c. 236–239.

4. Гончаров А.В. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения инвестиционной привлекательности энергетических и инфраструктурных проектов Арктики // Креативная экономика. – 2021. – № 10. – c. 3893-3906. – doi: 10.18334/ce.15.10.113696.

5. Гончаров А.В. Развитие механизма оценки инвестиционной привлекательности инфраструктурно-энергетических проектов в Арктике // Креативная экономика. – 2022. – № 11. – c. 4491-4502. – doi: 10.18334/ce.16.11.116625.

6. Деттер Г.Ф. Формирование функционально полной инновационной инфраструктуры в экосистеме арктических регионов // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – № 1. – c. 91-104. – doi: 10.18334/vinec.8.1.38754.

7. Иватанова Н.П., Стоянова И.А. ESG-инвестирование - новый подход к устойчивому развитию арктических регионов России // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2021. – № 4. – c. 610-619. – doi: 10.46689/2218-5194-2021-4-1-610-620.

8. Кошелева Т. Н., Бирюкова А.В. Управление параметрами внутренней устойчивости системы сервисного обслуживания в рамках туристско-рекреационных кластеров в Арктической зоне // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 2. – c. 413-428. – doi: 10.18334/epp.14.2.120352.

9. Красноперова А.Б. Принципы энергетической справедливости // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 4. – c. 2461-2480. – doi: 10.18334/vinec.13.4.119733.

10. Красноперова А.Б. Политика Российской Федерации по освоению арктических ресурсов в контексте энергетической справедливости // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – № 2. – c. 429-448. – doi: 10.18334/epp.14.2.120538.

11. Макаров И.Н., Дробот Е.В., Назаренко В.С., Рязанцева Е.А., Cелищев О.В. Экономико-математическая модель обеспечения оптимального финансирования устойчивого развития энергетических проектов Арктики при организации промышленно-производственно-добывающего кластера // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 4. – c. 2119-2142. – doi: 10.18334/vinec.13.4.118825.

12. Максимцев И.А., Костин К.Б., Городилов К.А., Онуфриева О.А. Развитие энергетического сектора Российской Федерации на основе инновационных принципов зеленой экономики // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 2. – c. 1165-1184. – doi: 10.18334/vinec.12.2.114809.

13. Матвиенко И.И. Нормативно-правовая база инновационного развития и инновационная инфраструктура арктических территорий // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – № 3. – c. 435-452. – doi: 10.18334/vinec.8.3.39432.

14. Матвиенко И.И. Анализ инновационного развития регионов Арктической зоны Российской Федерации // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 1. – c. 307-324. – doi: 10.18334/vinec.10.1.100663.

15. Наливайченко Е.В., Тишков С.В., Волков А.Д. Влияние инновационного развития на энергоемкость экономики Арктической зоны Российской Федерации // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 1. – c. 547-564. – doi: 10.18334/vinec.13.1.116859.

16. Никулкина И.В., Романова Е.В., Герарди Ж. Факторы резильентности арктических поселений на примере Арктической зоны Республики (Саха) Якутия // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 12. – c. 3073-3086. – doi: 10.18334/epp.11.12.114056.

17. Никулкина И.В., Филимонова Л.М., Золотов Е.Ю. Драйверы резильентности арктических поселений: на примере Арктической зоны Республики Саха (Якутия) // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 1. – c. 61-74. – doi: 10.18334/epp.13.1.117099.

18. Никулкина И.В., Гордячкова О.В. Оценка состояния основных элементов социально-экономической системы арктического поселения в рамках концепции резильентности // Креативная экономика. – 2023. – № 1. – c. 295-312. – doi: 10.18334/ce.17.1.117122.

19. Петров И.В., Савон Д.Ю. Эколого-экономический подход в сфере обращения с отходами производства в регионе. / В сборнике: Экология. Природопользование. Экономика. К 75-летию со дня рождения В.А. Харченко: Материалы международной конференции. МГГУ, Минэнерго РФ, МПР РФ, АГН. - М.: ООО «Роликс», 2013. – 43-56 c.

20. Петров И.В., Швандар К.В., Швандар Д.В., Бурова Т.Ф. Трансформация мирового рынка угля: современные тенденции и векторы развития // Уголь. – 2020. – № 7. – c. 66-70. – doi: 10.18796/0041-5790-2020-7-66-70.

21. Петров И.В., Меркулина И.А., Бессонов В.И. и др. Роль энергетических и горнопромышленных арктических проектов в повышении инвестиционной привлекательности Северного Морского Пути. - Москва: КноРус, 2021. – 354 c.

22. Торцев А.М., Смиренникова Е.В., Студёнов И.И., Новоселов А.П. Теоретико-методические аспекты оценки инновационного развития регионов Арктической зоны Российской Федерации // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – № 3. – c. 417-434. – doi: 10.18334/vinec.8.3.39386.

23. Устинова Л.Н., Сиразетдинов Р.М., Сиразетдинова Э.Р., Устинов Д.А. Энергетический сектор России: экономический аспект // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 2. – c. 401-412. – doi: 10.18334/epp.13.2.117105.

24. Филимонова Л.М., Золотов Е.Ю., Милославский В.Г. Проектный подход как инструмент повышения резильентности арктических поселений: практический опыт поселка Тикси в Республике Саха (Якутия) // Креативная экономика. – 2021. – № 12. – c. 5109-5124. – doi: 10.18334/ce.15.12.114109.

25. Цветкова А.Ю., Фадеев А.М., Череповицын А.Е. Перспективы освоения углеводородного потенциала арктического шельфа Российской Федерации в современных макроэкономических условиях // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2018. – № 3. – c. 33–42. – doi: 10.25702/KSC.2220-802X.3.2018.58.33-42.

26. Цыгляну П.П., Ромашева Н.В., Фадеева М.Л., Петров И.В. Инжиниринговые проекты в топливно-энергетическом комплексе России: актуальные проблемы, факторы и рекомендации по развитию // Уголь. – 2023. – № 3. – c. 45-51. – doi: 10.18796/0041-5790-2023-3-45-51.

Страница обновлена: 01.09.2025 в 14:46:04

Download PDF | Downloads: 29

Multiplicative effects of sustainable development of energy projects in the Arctic zone of the Russian Federation

Goncharov A.V., Petrov I.V.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 5 (May 2024)

Abstract:

The Arctic zone of the Russian Federation has long been identified as a priority area for the development of the country's economy. The tasks of sustainable development of the domestic Arctic are certainly reflected in the strategic planning documents of the highest level. The main tool for ensuring the sustainable development of the Arctic zone of the Russian Federation is the development and implementation of investment projects for energy and infrastructure development of the region. The article classifies risk factors for the sustainable development of the territories of the Arctic zone of the Russian Federation. Based on the analysis of risk factors, an algorithm for evaluating the effectiveness of infrastructure and energy projects in the context of increasing the sustainability of the industrial and production system of the Arctic territories has been developed. The article analyzes the multiplicative effects of sustainable development of the Arctic zone of the Russian Federation, which positively affect both the economy of the region as a whole and the stakeholders of the implemented projects.

FUNDING:

The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment of the Financial University under the Government of the Russian Federation.

Keywords: Arctic zone, Arctic project, multiplier effect, system-forming production, related industry, stakeholder, sustainable development, energy project

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

JEL-classification: R11, R12, R13, R58, Q43, Q48