Single-parent household in Russia: scale, problems and social assistance

Smirnov V.M.1![]() , Selivanova O.V.1

, Selivanova O.V.1![]()

1 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Russia

Download PDF | Downloads: 155 | Citations: 2

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 5 (May 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53803153

Cited: 2 by 30.01.2024

Abstract:

The article is devoted to the study of the characteristics of single-parent households with children. The poverty risks of such families significantly exceed the poverty risks of full families with children. On the basis of official statistical data, the main trends and characteristics of low-income single-parent households in Russia are discussed. During the analysis of the poverty profiles of single-parent households in the constituent entities of the Russian Federation, regional peculiarities were identified. The main reasons for single-parent households falling below the poverty line were particularized.

Based on the data of the Pension Fund of Russia for 2022, the analysis of monthly payments for children aged 8 to 17 years provided to poor single-parent households was carried out; and their contribution to the reduction of regional poverty of families with children was determined.

The results of the analysis of the characteristics of poor single-parent households with children, as well as measures of state social support to these families can be used by federal executive authorities, executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the development of preventive measures to prevent the transition of the population near the poverty line into the category of poor.

Keywords: poverty, inequality, state regulation, support measures, poor families, single-parent household

JEL-classification: I31, I32, I38, J12, J13

Введение.

Бедность населения, будучи сложным многофакторным явлением, влекущим за собой множество последствий, является одной из наиболее актуальных тем социально-экономической повестки и требует постоянного мониторинга действующих мер и их результативности, а также принятия адекватных как с социальной, так и с экономической точки зрения подходов к снижению ее уровня.

Среди важнейших направлений государственной политики по борьбе с бедностью необходимо отметить формирование и реализацию государственных программ социальной поддержки населения. Они направлены на сокращение социального неравенства, предотвращение и ослабление негативных последствий падения доходов наименее защищенных групп населения, преодоление социального иждивенчества, расширение доступа наименее обеспеченных групп населения к общественным благам для их полноценной социализации.

Изучению сущности бедности, анализу факторов и причин, влияющих на ее распространение, исследованию влияния мер социальной защиты населения на ситуацию с бедностью в России посвящены работы Волгина Н.А., Бобкова В.Н., Овчаровой Л.Н., Разумова А.А., Римашевской Н.М., Саркисяна Г.С., Шевякова А.Ю. [3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16] и других отечественных авторов.

Среди авторов, проводивших эмпирическую оценку вклада социальной помощи в рост благосостояния населения на основе отечественных статистических данных, отметим Е.И. Андрееву с соавторами, Е.Е.Гришину, А.И.Пишняк [1, 5, 7, 10, 12] и других ученых, в чьих работах анализируются меры социальной помощи как всем категориям населения, имеющим право на получение государственной поддержки, так и его отдельным группам, например, семьям с детьми.

Характерной чертой российской бедности является чрезвычайно высокая доля семей с детьми в составе малоимущего населения, что уже отмечалось нами в ранее опубликованных исследованиях [14, 17]. При этом, под данным отечественной статистики, в составе малоимущих семей России велика доля неполных семей, где мать или отец заботится о благополучии детей самостоятельно, без поддержки супруга. Степень риска бедности таких семей выше, чем у домохозяйств, где ответственность о благополучии всех членов семьи несут по меньшей мере два взрослых человека. Вместе с тем на федеральном уровне вплоть до 2022 года данная группа малоимущего населения не выделалась в качестве целевой среди получателей мер социальной поддержки. Начиная с 01 мая 2022 года неполным малоимущим семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата, влияние которой на снижение региональной бедности в России пока недостаточно изучено, что представляется актуальным и своевременным.

Неполные семьи в составе малоимущего населения России: динамика численности и основные тренды.

Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2020 году в России насчитывалось приблизительно 35,5 млн семейных ячеек [1] (далее -семей) - супружеских пар с детьми и без детей, а также неполных семей, в которых мать или отец воспитывают детей без супруга/супруги.

В составе 24,4 миллионов (68,9%) российских семей были дети. За тот же период в стране насчитывалось 27,7 млн детей в возрасте до 18 лет [2], из чего можно сделать вывод, что по меньшей мере 88% несовершеннолетних детей воспитывались в семьях с родителями.

Большую половину семей с детьми до 18 лет составляют полные семьи (9,55 млн. семей, или 61,5% от численности семей с детьми в возрасте до 18 лет), где воспитанием детей занимаются оба супруга. В 4,85 млн семей (31,2%) ответственность за благополучие несовершеннолетних детей лежит на плечах одиноких матерей, в 1,13 млн. семей (7,3%) детей до 18 лет воспитывают одинокие отцы. Таким образом можно предположить, что по меньшей мере каждый третий несовершеннолетний ребенок в стране воспитывается в неполной семье.

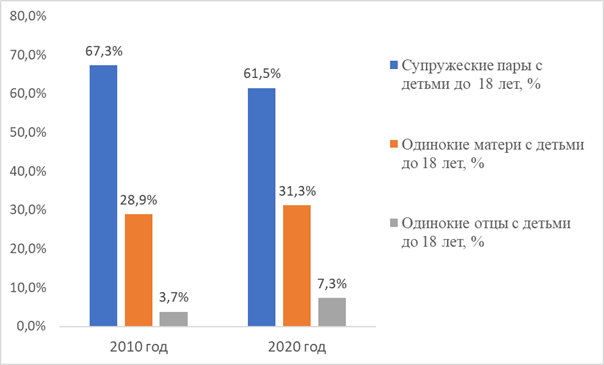

Для сравнения: по данным предыдущей Всероссийской переписи населения [3] в 2010 году доля полных семей в общей численности семей с детьми до 18 лет в 1,09 раза превышала показатель 2020 года, доля семей с одинокими матерями была ниже на 2,4 процентных пункта, а семьи, где ответственность за детей лежит на плечах одиноких отцов, фиксировались в два раза реже, чем десятилетие спустя (рис.1).

В совокупности доля неполных семей с детьми до 18 лет возросла в 1,2 раза – с 32,7% от общей численности семей с детьми до 18 лет в 2010 году до 38,5% в 2020 году.

Рисунок 1. Распределение численности российских семей с детьми до 18 лет в 2010-2020 годах

По данным Всероссийской переписи населения в 2020 году более трети неполных семей (36%) с несовершеннолетними детьми проживало вместе с родственниками в составе сложных домохозяйств, при этом с одним из своих родителей проживало 11,4% одиноких матерей (отцов).

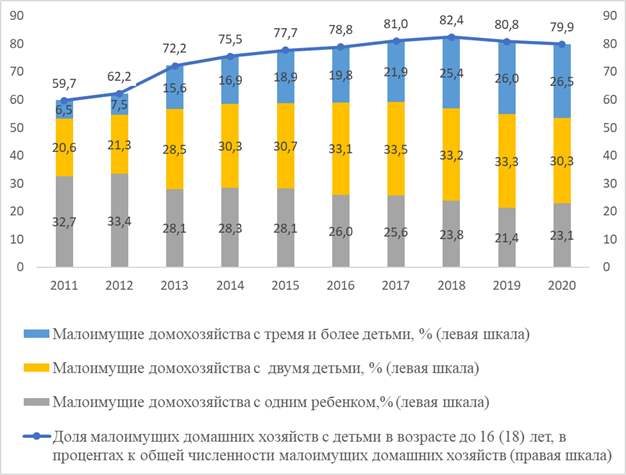

Как уже отмечалось выше, среди главных характеристик российской бедности – преобладание семей с детьми в составе населения, среднедушевые доходы которых ниже установленной в стране черты абсолютной бедности. При этом, как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), удельный вес семей с детьми в составе малоимущих домохозяйств к началу второго десятилетия вырос в 1,3 раза – с 59,7% в 2011 году до 79,9% в 2020 году, сопровождаясь четырехкратным увеличением доли многодетных семей (с 6,5% в 2011 году до 26,5% в 2020 году), значительным (1,4 раза) ростом доли семей с двумя детьми при сокращении за тот же период доли семей с одним ребенком в составе бедных домохозяйств на 22% (рис. 2).

Рисунок 2. Малоимущие домохозяйства с детьми в общей численности домохозяйств в России в 2011-2020 годах

Источник: Росстат

Бедность семей с несовершеннолетними детьми выше среднероссийских показателей бедности. Доля малоимущих среди неполных семей с несовершеннолетними детьми, как правило, выше, чем доля малоимущих среди семей, где об их благосостоянии заботятся оба родителя.

Так, в 2020 году уровень бедности в целом по стране составлял 12,1%, при этом доля малоимущего населения в домохозяйствах, имеющих в своем составе неполные семьи, была существенно выше (18,5%). При сравнении показателя доли малоимущего населения в различных типах домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет выявляется, что уровень бедности в семьях, где с ребенком (детьми) проживает один взрослый, существенно выше, чем в семьях с двумя и более взрослыми людьми. В 2020 году доля бедных семей с детьми и одним взрослым в 1,67 раза превысила долю малоимущих семей с детьми с двумя и более взрослыми (26,2% и 15,6% соответственно). Данная тенденция наблюдается на протяжении ряда лет. Так, за период с 2014 по 2020 годы разрыв между уровнем бедности полных и неполных семьей с детьми до 18 лет составлял около 1,65 раз, сокращаясь до 1,5 раз в 2016 году и увеличиваясь до 1,82 раз в 2019 году ( рис.3).

Рисунок 3. Бедность домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет

Источник: Росстат

Региональные особенности малоимущих неполных семей и причины их перехода за черту бедности.

Проведенный нами анализ профиля бедности населения на данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН) за 2019 года показал, что в состав малоимущих чаще попадают неполные семьи с детьми, где основную заботу о благосостоянии семьи несут разведенные, овдовевшие или никогда не состоявшие в браке женщины, чаще всего со статусом незанятых в экономике.

Малоимущие семьи с одним ребенком и разведенными, неработающими матерями чаще регистрируются в городах, семьи с двумя и более детьми – на селе. Разведенные безработные женщины с детьми, оказавшиеся за чертой бедности, имеют, как правило, невысокий образовательно-квалификационный статус, однако, среди них немало и обладательниц дипломов о высшем образовании, которые, в силу сложившихся условий на региональных рынках труда, не могут трудоустроиться, или уровень оплаты их труда недостаточен для обеспечения доходов каждого из членов семьи на уровне прожиточного минимума. В качестве примера приведем Челябинскую область, где высока доля неполных малоимущих семей с одним ребенком, сосредоточенных в городах, в которых разведенные матери имеют высшее образование, работают по найму (преимущественно в сельском и лесном хозяйстве), при этом уровень их доходов не позволяет преодолеть официальную черту бедности. Аналогичная ситуация с бедностью неполных семей, возникшей в результате развода родителей, наблюдается в Брянской области, где за чертой бедности высока доля сельских многодетных неполных семей, в которых доход обеспечивают работающие 30-34 летние женщины с высшим профессиональным образованием, занятые на предприятиях и в организациях формального сектора в качестве специалистов высшего уровня квалификации.

Бедность неполных семей, возникших в результате смерти одного из родителей, также имеет «женское лицо»: ответственность за доходы в таких семьях лежит, как правило, на безработных матерях 40 лет и старше. Большая часть таких семей с одним ребенком проживает в городах (Краснодарский край, Мурманская область, Ярославская область и т.д.). Овдовевшие женщины с двумя детьми чаще оказывались за чертой бедности в городах Вологодской области, Республики Крым, Пермского края и ряда других регионов страны. В Челябинской области и в Республике Калмыкия среди городских неполных семей с двумя детьми наблюдалась достаточно высокая доля овдовевших неработающих мужчин (37% и 44% соответственно). Наибольшая доля городских многодетных малоимущих неполных семей зарегистрирована в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, где овдовевшие молодые (30-34 года) женщины из-за потери супруга и отсутствия работы не могли обеспечить своим семьям приемлемый уровень доходов.

На селе проживают преимущественно семьи с двумя и более детьми, где ответственность за благосостояние семей лежит на плечах овдовевших и не имеющих работы женщин старше 40 лет. В сельских семьях с одним ребенком за чертой бедности также чаще оказываются овдовевшие неработающие женщины средних лет. Исключение – малоимущие неполные сельские семьи с одним ребенком Республики Крым, Сахалинской области, Республики Хакасия, где за чертой бедности семей с одним ребенком высока доля овдовевших мужчин.

Изучение профилей бедности неполных семей в разрезе субъектов Российской Федерации выявило их достаточно существенную региональную дифференциацию, которая прослеживается как при межрегиональном сравнении, так и в пределах одного федерального округа. К примеру, в Сибирском Федеральном округе высока доля городских неполных малоимущих семей, где главой домохозяйства чаще всего являются женщины с одним ребенком, никогда не состоявшие в браке, была зарегистрирована в Новосибирской области, аналогичные семьи, проживающие на селе, чаше регистрировались в Иркутской области. Как правило, это молодые женщины 16-34 лет со средним или средним профессиональным образованием, не занятые в экономике.

В Северо-Кавказском федеральном округе, напротив, подавляющее большинство малоимущих неполных семей возникает вследствие смерти супруга. При этом в Дагестане овдовевшие молодые (30-34 года) женщины с детьми проживают, преимущественно, в городах, тогда как в Ингушетии бедные вдовы с детьми значительно старше (45-49 лет) и живут, в основном, в сельской местности.

Таким образом, за чертой бедности чаще всего оказываются неполные семьи с детьми, проживающие, преимущественно, в городах. Основной доход в семью, как правило, приносят неработающие разведенные или овдовевшие матери со средним или средне-специальным образованием. В ряде регионов достаточно высока доля разведенных работающих матерей с высшим образованием, зарплаты которых не позволяют обеспечивать каждого члена семьи на уровне выше величины регионального прожиточного минимума. На селе за черту бедности чаще попадают многодетные семьи с разведенными или овдовевшими матерями. Однако, существуют регионы, где среди малоимущих немало семей, где о благополучии детей заботятся овдовевшие отцы.

Как свидетельствует анализ региональных профилей бедности неполных семей страны, главной причиной их попадания за черту бедности является отсутствие заработка единственного родителя или слишком низкая зарплата, не позволяющая обеспечивать доходы каждого члена семьи на уровне регионального прожиточного минимума. Проблема заработков работающих одиноких матерей, помимо сложившихся условий на региональных рынках труда, усугубляется также существующей в стране разницей в оплате труда по гендерному признаку. Так, в 2021 году доля женщин в общей численности работников организаций с заработком ниже 2/3 медианы почасового заработка составила 30,3%, тогда как доля мужчин, уровень зарплаты которых соответствовал линии относительной бедности работающего населения – лишь 19,8%.

Поскольку большинство неполных семей России образуется вследствие расторжения брака между супругами, то, помимо отсутствия заработка матери или его незначительных размеров, второй причиной резкого ухудшения положения неполной семьи с несовершеннолетним ребенком становится неисполнение обязательств одного из бывших супругов по материальной поддержке ребенка (детей). Так, согласно недавним исследованиям [11], «16% неполных семей после распада брака отмечали задолженность по оплате алиментов от второго родителя, не живущего с детьми, и среднее число месяцев невыплаты превышало 19».

Помимо неполучения алиментов еще одной проблемой, с которой сталкиваются семьи после развода, - низкий размер алиментов, который не всегда равен величине прожиточного минимума на ребенка. С учетом того, что после развода ребенок, чаще всего, остается с матерью, то на плечи одиноких матерей ложится большая ответственность по обеспечению благосостояния детей, в том числе расходы на их образование, охрану здоровья и т.п., что вызывает дополнительные риски бедности в случае небольших алиментов или их отсутствия.

Таким образом, неполные семьи с несовершеннолетними детьми имеют значительно большие риски попадания за черту бедности, чем полные семьи, где о благосостоянии каждого члена семьи заботятся, по меньшей мере, два взрослых человека.

За период с 2019 по 2021 годы, под влиянием «коронавирусного» кризиса, в подавляющем большинстве регионов России (73 региона, кроме Московской области, г. Москвы, Республики Карелия, Калининградской области, Ленинградской области, Мурманской области, Новгородской области, г. Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Новосибирской области, Сахалинской области) отмечалась выраженная тенденция роста числа разводов, что наиболее ярко проявилось в регионах Северного Кавказа с традиционно высокими ценностями семьи и брака. Формирование данной негативной тенденции можно рассматривать как предпосылку для роста риска бедности семей с детьми в ближайшей перспективе. С учетом данного обстоятельства полагаем, что сохранение и укрепление семейных ценностей россиян должно выходить на передний план государственной социальной повестки.

Рост доли семей, в которых единственный родитель осуществляет полный спектр заботы о ребёнке (детях) без участия второго супруга, вкупе с повышенными показателями бедности в данной группе населения потребовал принятия дополнительных мер социальной поддержки таких семей, которые на федеральном уровне были анонсированы в 2021 году, а вступили в действие с 1 мая 2022 года. Несмотря на достаточно короткий срок реализации федеральных выплат неполным семьям с детьми, данные Пенсионного фонда России (с 01 января 2023 года – Социального фонда России) позволяют провести предварительный анализ и определить, насколько эффективной оказался новый вид государственной социальной помощи неполным семьям и каковы перспективы дальнейшего развития данного механизма сокращения бедности семей с детьми.

Анализ влияния ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на сокращение региональной бедности.

Специфической особенностью российской бедности является преобладание семей с детьми, в том числе неполных семей, степень риска бедности для которых значительно выше, чем для полной семьи с одним или двумя детьми. В связи с этим представляется актуальным проведение отдельного исследования вклада отдельных видов социальных трансфертов в уровень благосостояния неполных малоимущих семей для выявления необходимости и достаточности действующих мер социальной помощи именно этой категории малоимущего населения.

До 2022 года на федеральном уровне отдельные виды социальной поддержки неполных семей с детьми отсутствовали. Неполные малоимущие семьи имели право на получение всех видов пособий, назначаемых остальным низкодоходным семьям с детьми. Дополнительные выплаты неполным семьям, осуществляемые из региональных бюджетов субъектов РФ, за редким исключением, не превышают 500 рублей в месяц, что, безусловно, не оказывает существенного влияния на благосостояние таких семей.

Начиная с 01 мая 2022 года, на основании обновленной редакции Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (редакция от 01.01.2022) (далее – ФЗ-81), неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет предоставляется ежемесячная выплата в размере 50-100% от величины прожиточного минимума на детей в субъекте РФ (далее – выплата).

Право на получение выплаты имеет единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

Размер выплаты (50%, 75% или 100% от «детского» прожиточного минимума в регионе) рассчитывается в зависимости от уровня дохода семьи и подлежит корректировке спустя определенный период времени.

На основании оперативных данных Пенсионного фонда России (далее – ПФР) о выплатах семьям с детьми за период с 01.01.2022 по 01.11.2022 включительно был произведен анализ влияния ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на сокращение региональной бедности.

В ходе исследования выполнялись задачи по определению:

- охвата выплатой детей в возрасте от 8 до 17 лет;

- адекватности размера выплаты с точки зрения сокращения дефицита денежных доходов малоимущих семей;

- вклада выплаты в сокращение численности малоимущих граждан в целом по России и в субъектах Российской Федерации.

В ходе выполнения задач были проанализированы следующие сведения в разрезе субъектов Российской Федерации за период с 01.01.2022 по 01.011.2022 включительно, включая:

- количество граждан (семей), получивших выплату;

- количество детей, в отношении которых осуществлена выплата;

- общий объем израсходованных (выплаченных) денежных средств.

Для определения охвата данной выплатой детей в возрасте от 8 до 17 лет количество детей, в отношении которых осуществлена выплата, сравнивалось с численностью детей в возрасте от 8 до 17 лет, актуальной на 01.01.2022 года, как в целом по Российской Федерации, так и в разрезе субъектов РФ.

По данным Росстата по состоянию на 01 января 2022 года численность детей в возрасте в возрасте от 8 до 17 лет варьировалась от 6554 человека в Ненецком АО до 1147793 человек в г. Москве [4]. Максимальная доля детей данного возраста в общей численности населения зарегистрирована в Республике Тыва (20,9%), минимальная – в г. Санкт-Петербурге (9,0%).

В целом по Российской Федерации выплату получили 10,8% детей данной возрастной группы, а это значит, что по меньшей мере каждый десятый ребенок в стране в этом возрасте проживал в неполной семье, где единственному родителю такого ребенка полагалась уплата алиментов, но доходы каждого члена такой семьи не превышали величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации, с учетом дополнительных параметров, по которым проверялось благосостояние получателей выплат при ее назначении.

Ожидаемо, что в наиболее благополучных с точки зрения уровня бедности регионах охват данными выплатами был ниже, чем в субъектах с высоким уровнем бедности. Так, минимальный охват выплатами детей в возрасте от 8 до 17 лет зафиксирован в г. Москве (2,9%), максимальный – в Еврейской автономной области (22,0%).

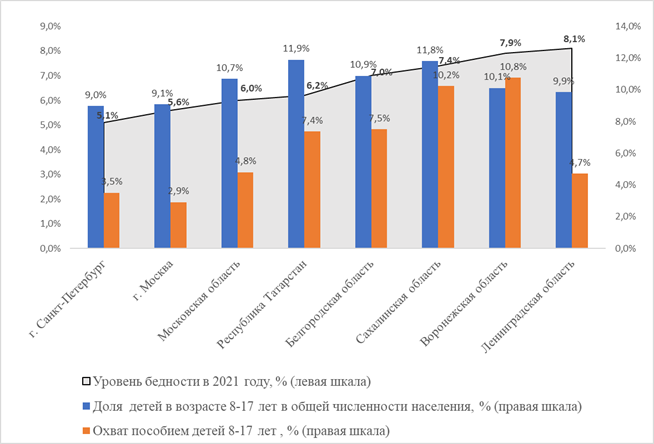

Вместе с тем ситуация с детской бедностью данной возрастной группы даже в наиболее благополучных субъектах весьма неоднозначна (рис.4).

Рисунок 4. Охват выплатами на детей 8-17 лет в регионах с наименьшим уровнем бедности

В качестве примера приведем Московскую область и Республику Татарстан, где при сопоставимом уровне бедности в 2021 году (6,0% и 6,2% соответственно) охват детей указанными выплатами отличался в 1,5 раза (Московская область 4,8%, Республика Татарстан – 7,4%). Столь существенная разница в охвате выплатами детей данной возрастной группы может частично объясняться меньшей долей детей в возрасте 8-17 лет в общей численности жителей Московской области (10,7%), чем Татарстана (11,9%). Однако, очевидно, что проблема масштабов неполных семей и детской бедности в неполных семьях Республики Татарстан глубже, чем в Московском регионе.

Ожидаемо, что с ростом показателя «Уровень бедности» доля детей, охваченных выплатами, должна возрастать. Однако, при сопоставимых значениях доли детей данной возрастной группы в общей численности населения Воронежской и Ленинградской областей (10,1% и 9,9% соответственно) охват выплатами детей в более бедной Ленинградской области (уровень бедности 8,1%) оказался в 2,3 раза ниже, чем в более благополучной Воронежской области, где уровень бедности не превысил 7,9%. Это может быть связано с более благополучной ситуацией с доходами неполных семей в Ленинградской области и их менее значительной долей в составе малоимущих семей по сравнению с показателями Воронежской области. Однако данный разрыв в показателях не исключает и более качественную работу по сбору информации о малоимущих жителях и организации информирования населения региона о возможности получения данного вида социальной помощи, проведенную в Воронежской области, нежели в Ленинградской области.

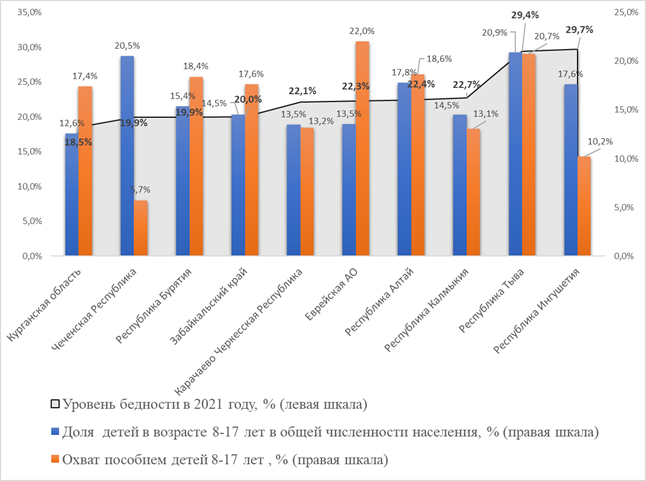

Аналогичные вопросы вызывает ситуация с детской бедностью в неполных семьях и выплатами на таких детей в регионах России с наиболее высоким уровнем бедности (рис.5).

Рисунок 5. Выплаты на детей 8-17 лет регионах с наиболее высоким уровнем бедности

Доля детей в возрасте от 8 до 17 лет в общей численности населения десяти наименее благополучных регионов страны варьировалась от 12,6% в Курганской области до 20,9% в Республике Тыва, при этом прямой взаимосвязи между долей малоимущего населения и охватом детей данными выплатами не наблюдается.

Так, при одинаковых значениях доли детей данной возрастной группы в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики и Еврейской автономной области (по 13,5% соответственно) и сопоставимых показателях уровня бедности (22,1% и 22,3% соответственно) охват выплатами детей в Карачаево-Черкессии был в 1,6 раза ниже, чем в Еврейской автономной области.

Следует отметить, что в каждом из субъектов сложилась собственная ситуация с бедностью в неполных семьях, которая является, помимо экономических факторов, отражением социокультурного, исторического уклада жизни семей на территориях России и не всегда в полной мере совпадает с численностью детей рассматриваемой возрастной группы и показателями уровня бедности в субъектах.

Анализ данных об охвате выплатами на детей из неполных малоимущих семей в беднейших регионах страны показывает, что наименьшая их доля приходится на регионы Северного Кавказа (Чеченская Республика, Республика Ингушетия), где исторически особое внимание уделяется сохранению семьи и брака. В «доковидном» 2019 году в данных субъектах количество браков на 1 тыс. населения превышало количество разводов в 6,6 раз и 4,8 раз соответственно.

Наибольшая доля выплат в беднейших регионах пришлась на Республику Тыва (20,7%) и Еврейскую автономную область (22,0%), где в 2019 году превышение количества браков над количеством разводов было значительно «скромнее», чем на Кавказе – 2,9 раз в Тыве и 1,2 раза в Еврейской АО. Кроме того, Республика Тыва имеет наибольший по России показатель рождений детей вне официально зарегистрированного брака (более 50 процентов).

Определение адекватности размера выплаты с точки зрения сокращения дефицита денежных доходов малоимущей семей производилось путем сравнения среднегодового значения выплаты со средним размером дефицита денежных доходов в малоимущих домашних хозяйствах, имеющих детей в возрасте до 18 лет (ДДД) [5].

Расчеты, произведенные на основе данных ПФР, показали, что среднегодовое значение выплаты на семью составило 4268,8 рублей.

В разрезе федеральных округов наибольший размер выплат в среднем на домохозяйство приходился на Дальневосточный федеральный округ (5546,6 руб.), наименьший – на Южный федеральный округ (3992,6 руб.).

По федеральным округам наибольшие и наименьшие размеры выплат в среднем на домохозяйство предоставляли в следующих субъектах:

- в ЦФО: г. Москва (13589,9 руб,) и Ивановская область (3408,7 руб);

- в СЗФО: г. Санкт-Петербург (6687,9 руб) и Новгородская область (3698,7 руб);

- в ЮФО: г. Севастополь (4620,3 руб.) и Волгоградская область (3600,3 руб.);

- в СКФО: Республика Ингушетия (6269,3 руб.) и Ставропольский край (3782,9 руб.);

- в ПФО: Нижегородская область (3824,5 руб.) и Республика Мордовия (3203,3 руб.);

- в УрФО: Ямало-Ненецкий АО (6596,9 руб.) и Курганская область (3821,6 руб.)

- в СФО: Красноярский край (5001,4 руб.) и Алтайский край (3687,8 руб);

- в ДФО: Магаданская область (9091,6 руб.) и Республика Бурятия (4416,2 руб.).

В качестве базы для сравнения среднегодового значения выплаты с дефицитом денежных доходов малоимущих домашних хозяйств с детьми до 18 лет были приняты наиболее актуальные доступные сведения Росстата (2020 год), согласно которым среднегодовое значение ДДД составило 3209,8 рублей.

Превышение среднегодового значения выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет (4268,8 рублей) над средним размером дефицита денежных доходов малоимущих домашних хозяйств с детьми до 18 лет может свидетельствовать об ее адекватности с точки зрения сокращения ДДД (при этом необходимо учитывать сдвиг в размер ДДД в 2022 году по сопоставлению с данными за 2020 год).

В качестве базы для оценки вклада выплаты в сокращение численности малоимущих граждан в целом по России и в субъектах Российской Федерации были приняты сведения о численности малоимущего населения в субъектах Российской Федерации за 2021 год.

Охват выплатой малоимущего населения рассчитывался как отношение численности детей, которым была назначена выплата в 2022 году, к общей численности малоимущих граждан в целом по России (16 млн. человек) в 2021 году.

Проведенные расчеты и сопоставления показывают, что выплатой детям от 8 до 17 лет в целом по России было охвачено 11,4% малоимущих граждан. А с учетом того, что размер выплаты был адекватен покрытию дефицита денежных доходов малоимущим домохозяйств с детьми по расчетам, проведенным авторами, сделан вывод о том, что данная выплата в 2022 году способствовала значительному (до 1,8 млн человек) сокращению бедности неполных семей с детьми.

Заключение

Бедность прямо или опосредованно оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни, включая физическое здоровье, социализацию, развитие человеческого и трудового потенциала. Поэтому сокращение масштабов бедности семей с детьми, в которых закладывается основа будущего развития страны, входит в спектр основных направлений государственной социальной политики современной России.

Одной из главных особенностей российской бедности является чрезвычайно высокая доля семей с детьми, при этом уровень бедности домохозяйств, содержащих в своем составе неполные семьи с детьми, значительно (в среднем в 1,65 раза) превышает аналогичный показатель среди домохозяйств, в которых оба родителя заботятся о благосостоянии семьи.

Чаще всего неполные семьи с детьми образуются вследствие развода родителей, смерти одного из родителей, рождения ребенка (детей) женщинами, никогда не состоявшими в браке.

Бедность российских неполных семей характеризуется:

- высокой долей разведенных или овдовевших неработающих женщин в качестве главы домохозяйства;

- высокой долей разведенных работающих матерей со средним специальным и высшим образованием, зарплаты которых не позволяют обеспечивать каждого члена семьи на уровне выше величины регионального прожиточного минимума;

- неполные малоимущие семьи с одним ребенком чаще регистрируются в городах в силу большей распространенности однодетной модели семьи;

- на селе за черту бедности чаще попадают многодетные семьи с разведенными или овдовевшими матерями;

- в ряде субъектов велика доля неполных малоимущих семей с детьми, где забота о них лежит на плечах неработающих овдовевших отцов.

Неполные семьи с несовершеннолетними детьми имеют значительно большие риски попадания за черту бедности, чем полные семьи, где о благосостоянии каждого члена семьи заботятся, по меньшей мере, два взрослых человека. Главными причинами попадания неполной семьи за черту бедности являются:

- отсутствие заработка у неработающей матери/отца;

- низкая зарплата единственного родителя, не позволяющая обеспечивать доходы каждого члена семьи выше регионального прожиточного минимума;

- отсутствие алиментов или их незначительный размер.

Рост доли семей, в которых единственный родитель осуществляет полный спектр заботы о ребёнке (детях) без участия второго супруга, вкупе с повышенными показателями бедности в данной группе населения потребовал принятия дополнительных мер социальной поддержки неполных семей с детьми.

Анализ ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой неполным семьям, показал, что данный вид социальной поддержки имеет значительный потенциал сокращения детской бедности в стране. С учетом адекватности размера выплаты дефициту денежных доходов малоимущим домохозяйств с детьми можно предположить, что данная выплата в 2022 году могла способствовать значительному (до 1,8 млн человек) сокращению бедности неполных семей с детьми.

В каждом из субъектов сложилась собственная ситуация с бедностью в неполных семьях, которая является, помимо экономических факторов, отражением социокультурного, исторического уклада жизни семей на территориях России.

Одним из последствий «коронавирусного» кризиса отмечается рост разводов в большинстве регионов России, в том числе в регионах Северного Кавказа с традиционно высокими ценностями семьи и брака. Формирование данной негативной тенденции можно рассматривать как предпосылку для роста риска бедности семей с детьми в ближайшей перспективе, что требует принятия дополнительных мер государственной социальной политики, направленной на сохранение и дальнейшую всестороннюю поддержку российских семей с детьми.

[1]Росстат. Всероссийская перепись населения 2020 года. Том 8. Число и состав домохозяйств. – URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения 06.03.2023)

[2] Росстат. Всероссийская перепись населения 2020 года. Том 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. – URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения 06.03.2023)

[3] Росстат. Всероссийская перепись населения 2010 года. – URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения 06.03.2023)

[4] Расчеты авторов на основе данных ЕМИСС. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/ (дата обращения 28.02.2023)

[5] ЕМИСС. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/61018 (дата обращения 22.02.2023)

References:

Razvitie effektivnoy sotsialnoy podderzhki naseleniya v Rossii: adresnost, nuzhdaemost, universalnost [Development of Effective Social Support in Russia: Targeting, Needs, Universality] (2017). Moscow: AO «Finpol». (in Russian).

Andreeva E.I., Bychkov D.G., Feoktistova O.A. (2021). Effektivnost regionalnyh politik sotsialnoy podderzhki naseleniya [Efficiency of regional social assistance policies]. Problems of forecasting. (5 (188)). 101-110. (in Russian).

Baskakova M. E., Soboleva I. V., Toksanbaeva M. S. (2013). Bednost sredi semey s detmi v Moskve: zony uyazvimosti i prioritety gorodskoy sotsialnoy politiki [Poverty among Moscow families with children: vulnerable zones and priorities of city's social policy]. The Journal of the New Economic Association. (2). 164-172. (in Russian).

Bobkov V. N., Gulyugina A. A., Odintsova E. V. (2019). Metodologicheskie podkhody k usileniyu adresnosti sotsialnoy podderzhki maloimushchikh semey s detmi [Methodological Approaches to Strengthening Targeted Social Support for Low-Income Families with Children]. Living standards of the population of Russian regions. (1). 9-19. (in Russian). doi: 10.24411/1999-9836-2019-10049.

Bobkov V.N., Gulyugina A.A., Kolmakov I.B., Odintsova E.V., Chernyh E.A. (2021). Monitoring dokhodov i urovnya zhizni naseleniya Rossii - 2020 god [Monitoring of Income and Living Standards in Russia in 2020] (in Russian).

Grishina E.E., Tsatsura E.A. (2022). Vliyanie sistemy sotsialnoy podderzhki na uroven bednosti v regionakh [The influence of social protection on the poverty in Russian regions]. Living standards of the population of Russian regions. (3). 368-377. (in Russian). doi: 10.19181/lsprr.2022.18.3.8.

Kiruta A.Ya., Shevyakov A.Yu. (1999). Ekonomicheskoe neravenstvo, uroven zhizni i bednost naseleniya Rossii i ee regionov v protsesse reform: metody izmereniya i analiz prichinnyh zavisimostey [Economic Inequality, Living Standards, and Poverty in Russia and its Regions in the Process of Reform: Methods of Measurement and Analysis of Causal Relationships] (in Russian).

Maleva T.M., Grishina E.E., Tsatsura E.A. (2019). Sotsialnaya politika v dolgosrochnoy perspektive: mnogomernaya bednost i effektivnaya adresnost [Social Policy in the Long Run: Multidimensional Poverty and Effective Targeting] (in Russian).

Ovcharova L.N. (2009). Teoreticheskie i prakticheskie podkhody k otsenke urovnya, profilya i faktorov bednosti: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt [Theoretical and Practical Approaches to Assessing the Level, Profile and Factors of Poverty: Russian and International Experience] (in Russian).

Ovcharova L.N., Gorina E. A. (2017). Razvitie adresnoy sotsialnoy podderzhki nuzhdayushchikhsya v Rossii: barery i vozmozhnosti [Promoting the income-tested social support in Russia: barriers and facilitators]. Voprosy Ekonomiki. (3). 5-21. (in Russian).

Pishnyak A., Gorina E., Korchagina I., Ter-Akopov S. (2021). Materialnoe polozhenie rossiyan v usloviyakh pandemii: vliyanie gosudarstvennoy podderzhki [Financial well-being of the population in the pandemic: the impact of the income support policy response in Russia]. “Economic Policy” Journal. (6). 70-93. (in Russian). doi: 10.18288/1994-5124-2021-6-70-93.

Prokofeva L. M., Korchagina I.I. (2020). Nepolnye semi s detmi v Rossii: masshtaby rasprostraneniya i materialnaya podderzhka [Single parent families in Russia: level of spread and material support]. International Journal of Humanities and Natural Sciences. (9-1(48)). 172-179. (in Russian). doi: 10.24411/2500-1000-2020-11006.

Razumov A.A., Selivanova O.V. (2022). Domokhozyaystva v zone riska bednosti: regionalnyy aspekt [Households at risk of poverty: regional aspect]. Living standards of the population of Russian regions. (2). 236-247. (in Russian). doi: 10.19181/lsprr.2022.18.2.8.

Razumov A.A., Yagodkina M. A. (2007). Bednost v sovremennoy Rossii [Poverty in Russia Today] (in Russian).

Rimashevskaya N.M., Migranova L.A. (2016). Sotsialno-ekonomicheskoe neravenstvo v Rossii [Socio-economic differentiation in Russia]. Population. (3 (73)). 17-33. (in Russian).

Sarkisyan G. S., Kuznetsova N. P. (1967). Potrebnosti i dokhod semi [Family needs and income] (in Russian).

Selivanova O.V., Danilina M.Yu. (2022). Analiz vliyaniya ezhemesyachnoy denezhnoy vyplaty na rebenka v vozraste ot trekh do semi let vklyuchitelno na snizhenie urovnya bednosti v regionakh Rossii [Analysis of the impact of a monthly cash payment for a child aged three to seven years inclusive on poverty reduction in the regions of Russia]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. (8-1). 93-101. (in Russian). doi: 10.34670/AR.2022.27.40.011.

Selivanova O.V., Smirnov V.M. (2022). Analiz vliyaniya materinskogo kapitala na snizhenie regionalnoy bednosti [The impact of maternity capital on poverty reduction in the region]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (12). 2049-2064. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.12.116694.

Smirnov V.M., Selivanova O.V. (2022). Spetsifika bednosti v Dalnevostochnom federalnom okruge [The specifics of poverty in the Far Eastern Federal District]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (2). 485-502. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.2.114148.

Страница обновлена: 21.07.2025 в 18:27:03

Russia

Russia