Business development management in the regional economy in an intensified mobilisation environment

Shchepakin M.B.1, Khandamova E.F.1, Glazyrina E.O.1

1 Кубанский государственный технологический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 28 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 11 (November 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49880589

Cited: 2 by 30.01.2024

Abstract:

The Russian economy is entering a stage of transformation of regional ties.

Therefore, solving the problems of overcoming inertia in the innovative transformation of the production and technological sphere and in the implementation of modernization processes within the strategic vector of its development in an intensified mobilisation environment is of extreme importance.

In the new economic reality, the regional economy has weakened its competitive position due to the uncertainty of strategic guidelines and the methodological lack of tactical approaches to the implementation of modernization, structural and innovative transformations in the system-forming spheres of the regional economy.

The article substantiates the strengthening of the mobilization factor influence on increasing the importance of marketing-behavioral and resource-compensatory adaptation of business to the requirements of the changed market, prompting the authorities and society itself to activate the internal reserves of the human-centered resource and to focus the potential of business on the integration of the entire set of resource potential in the interests of strengthening Russia's sovereignty in the socio-economic development of the country based on the implementation of real import substitution mechanisms.

The interrelation of the system–forming spheres of activity in the national economy with the activities and industries associated with them is substantiated. On the one hand, these activities and spheres are the proxydrivers of economic growth; on the other hand, they are the points of provision of goods, services and other benefits that allow solving the problems of meeting the changing needs of end consumers and strengthening the social vector of the country's development.

On the example of the Krasnodar Territory, weak positions and promising opportunities for improving the competitiveness of regional education are identified. A model of business development management in the regional economy in an intensified mobilisation environment is proposed.

This model accumulates the capabilities of the participants in the relations to form the integration resource potential of sustainable economic growth necessary for society.

Keywords: regional economy, system-forming industries, compensation marketing, marketing and resource adaptation, resource circle, resource flow embolization, strategic guidelines, mobilization factor, proxydriver, marketing and communication platform, business process reengineering, trust, business management model

JEL-classification: M11, M21, R11, R12, R13

Введение

Российская экономика на современном этапе ее развития сталкивается с обостряющимся геополитическим и геоэкономическим противостоянием с западным миром, усилиями которого разрушаются ранее сформировавшиеся ею интеграционные экономические связи внутри национального хозяйства и вне его с транснациональными компаниями в самых разных сферах деятельности бизнеса (производственно-технологической, материально-технической, финансовой, логистической, торговой, инновационной, коммуникационной, рекламно-маркетинговой и др.) [1].

В последние десять лет национальная экономика не преодолела инерционности в инновационном обновлении производственно-технологической базы промышленности, не справилась с нестабильностью ее состояния, а также не избавилась от противоречивости прогнозных оценок ее стратегического развития, высказываемых представителями разных экономических школ [2, c. 54]. Национальная экономика как сложившаяся в рамках определенных территориальных границ экономическая система в период ее трансформации в развивающуюся рыночную экономику ослабила свои внутрирегиональные связи, тем самым отдав на откуп региональным властям регулирующую функцию управления отраслевым развитием, обязав их обеспечить осуществление преобразований субъектами предпринимательской сферы на основе инноваций и внедрения передовых технологий мирового уровня. С этой задачей, к сожалению, регионы не справились в необходимом российскому государству качестве и масштабе. В результате этого сформировались существенные провалы в развитии широкого круга системообразующих отраслей, функционирующих ранее успешно в регионах. В результате структурных последствий периода «голландской болезни» (эффект Гронингена) они деградировали (речь идет о производственных сферах), хотя при грамотном региональном управлении они могли бы стать источником импортозамещения в результате наращивания инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата в региональных образованиях [3, c. 20]. Давая оценку влиянию «голландской болезни» на национальную экономику, следует признать, что она приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. При этом, длительная зависимость национальной экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и сдерживает создание новых технологий и их воплощение в конкретных отраслевых сферах. Снизить негативное влияние «голландской болезни» возможно, если стимулировать конкурентоспособность отстающих секторов экономики. При этом крайне важным становится увеличение инвестиций в образование и инфраструктуру, что может создать благоприятные условия для увеличения конкурентоспособности промышленного и аграрного секторов экономики.

Образование – тот инструмент, который интегрирует знания, умения, опыт, компетенции, навыки и инновационное видение в продукты профессионального творчества человека, реализующего себя в бизнесе и выступающего активным звеном в той или иной товаропроизводящей сфере национального хозяйства. Но до тех пор, пока образование будет строиться по лекалам западных образцов, навязываемых субъектами, выступающими по отношению к России ее открытыми врагами, до тех пор национальной экономике вряд ли удастся преодолеть барьер технологической отсталости. Причина в том, что Запад заинтересован всеми силами своего влияния сохранить за Россией статус сырьевого придатка к экономикам западного мира [4, c. 8]. Усилиями Запада высшее образование подталкивается к трансформации его в ремесленническое тиражирование «образовательного ширпотреба» в интересах собственников капиталов и держателей крупного бизнеса [33], считающего целесообразным ограничить получение качественного высшего образования широкими массами населения и сконцентрировать усилия на создании класса обслуживающих их интересы работников (с узким набором профессиональных функций и примитивными потребительскими запросами). В результате этого происходит вымывание высокоинтеллектуальных и профессиональных кадров из большинства отраслей промышленного производства. Ощущается острая нехватка кадров рабочих профессий (из-за последовательного «уничтожения» средних профессиональных образовательных учреждений), востребованность которых будет нарастать в условиях перехода на ускоренное развитие системообразующих отраслей и, прежде всего, в промышленно-производственной сфере.

В настоящее время имеет место отсутствие достаточных производственных мощностей в микроэлектронной отрасли. Наблюдается острая зависимость национальной экономики от зарубежных технологий. Ощущается нехватка широкого спектра материалов и имеет место высокая стоимость производства компонентов для различных отраслевых сфер [5]. Вырос резко спрос на специалистов в области IT-технологий [6]. Нехватка кадров является одной из главных проблем в малом и среднем бизнесе. Резко вырос спрос и на сотрудников в сфере торговли – число объявлений с поиском таких работников за год выросло на 64%. С нехваткой специалистов столкнулись предприятия сферы общепита и туризма. Количество вакансий увеличилось на 7% и 18%, соответственно, по сравнению с прошлым годом [7]. Кадры, формируемые в сферах доведения готовых товаров (продуктов) и услуг до конечного потребителя, становятся мерилом появляющихся возможностей бизнеса к поступательному росту в отраслевых товаропроизводящих сферах региональных экономик.

Ключевой проблемой в условиях мобилизационной экономики для России является создание национальной системы поддержки инноваций. Расширяя спрос и повышая требования к товарам, услугам, а также к состоянию окружающей среды, условиям и качеству жизни, государство и субъекты власти должны стимулировать бизнес всеми возможными способами на повышение деловой активности. Тем самым они должны мотивировать производителей товаров на разработку и реализацию полезных обществу нововведений.

Отказ от экспортно-сырьевой модели роста и переход к инновационной модели роста экономики России [8] требует решения целого комплекса задач по созданию конкурентной среды, которые предусматривают: а) создание национальной инновационной системы; б) расширение внутреннего спроса на инновации разного характера (продуктовые, технологические, маркетинговые, коммуникационные, управленческие и др.); в) формирование эффективной инновационной инфраструктуры (информационной, логистической, транспортной, управленческой, отраслевой, социальной и др.); г) осуществление рациональной интеграции образования (во всех ее взаимосвязанных составляющих), фундаментальной и прикладной науки в направлении укрепления тренда на расширение «поля» создания социальных благ.

В условиях новой экономической реальности [9, 10] региональная экономика утратила свою структурную сбалансированность в отраслевом и межрегиональном разрезах. Это способствовало существенному ослаблению ее конкурентных позиций на мировом рынке из-за неоправданной деформации ее воспроизводственной, отраслевой, территориальной и социальной структур. На этапе проведения специальной военной операции российская экономика столкнулась с серьезной проблемой пересмотра своих стратегических ориентиров и тактических подходов в модернизационном, структурно-отраслевом и инновационном построении национальной экономики. До настоящего времени российский бизнес интегрировался в мировое экономическое пространство в наивном понимании себя как равного партнера в Западном мире, практически отказавшись от конструктивно-прагматической с точки зрения интересов государства диверсификации производственной сферы.

Ориентация в прошлом в основном на сырьевой экспорт [2, с. 6], а также «бездумная» и безответственная позиция чиновников высших уровней власти в отношении того, что Россия купит все, что нужно для удовлетворения разных потребностей общества и национальной экономики на Западе, явно провалилась. Это способствовало ослаблению конкурентных позиций российского бизнеса в условиях кризисных процессов и явлений [1] и не соответствовало ее возрастающим потребностям и сформированным Президентом страны стратегическим установкам на достижение устойчивого экономического роста и завоевание лидирующих позиций в мире. Мобилизационная экономика как ответная реакция России на беспрецедентное санкционное давление Запада, сформировавшая новые требования в российскому бизнесу, органам государственной и муниципальной власти по активизации и вовлечению внутренних резервов и по фокусированию потенциальных возможностей бизнеса и человекоцентричного ресурса на наращивание темпов маркетингово-поведенческой адаптации субъектов предпринимательства к изменившемуся состоянию рынка, поставила отечественный бизнес в условия необходимости решать незамедлительно задачи развития в критических точках роста. Для этого требуется переоценка ценностей, ревизия имеющихся производственно-технологических, инновационных, когнитивных, интеллектуально-творческих, маркетингово-коммуникационных и иных потенциалов для накопления и создания проектно-ориентированного интеграционного ресурса (включающего во взаимосвязи весь спектр разнообразных ресурсов), способного изменить «картину» модернизационных и реструктуризационных преобразований, и прежде всего в системообразующих сферах деятельности и в обслуживающих их отраслях, замкнутых на конечного рядового потребителя. Не приняв новых правил игры в мировом экономическом пространстве, Россия не сможет заявить о себе как об успешно развивающейся социально-экономической системе. Суверенитет в экономическом развитии страны − это единственно правильный путь в успешном достижении целей социально-экономического развития российского государства.

Значительная часть «депрессивных» и стагнирующих российских регионов способна выйти на траекторию стабильного экономического роста собственными силами. Это возможно обеспечить путем рационального инновационного реинжиниринга промышленных отраслей, модернизации производства, стимулирования развития малого и среднего бизнеса, улучшения местного инвестиционного климата, а также поиска новых рынков сбыта и т.д. Обязательным условием для достижения желаемого результата становится решение задачи формирования в регионах нового конкурентоспособного человеческого капитала [35].

Горизонт нового видения в отношениях России и Запада не открывает иных (отличных от сегодняшних) возможностей для плодотворного и партнерского равноправного сотрудничества. Он свидетельствует лишь о нарастающей напряженности и расширяющейся «заторможенности» в построении коммуникационных связей России с Западом. И прежде всего, в таких сферах как торговля, предусматривающая поддержание устойчивых мировых и иных цепочек поставок в логистических моделях ресурсных потоков разного предназначения, а также обеспечение ресурсного обмена (материально-технического, инновационно-технологического, производственного, продуктового и т.п.) при наполнении многоотраслевых сфер рынка различными товарами (продовольственными, промышленными, интеллектуальными, инновационно-техническими и др.), в том числе в национальных российских торговых сетях. Введение расширяющегося набора санкций со стороны «наших» западных партнеров против национальной российской экономики предопределили необходимость активизации механизмов импортозамещения. Основными причинами для этого послужили: а) изменение маркетингового фронтира практически во всех отраслевых сферах экономики [11]; б) нарастание эмболизации ресурсных потоков в ключевых сферах экономики, определяющих возможности экономического роста [12]; в) отсутствие конструктивных моделей осуществления мобилизационной экономики, адекватно отвечающих задачам социально-экономического роста и эффективного ресурсосбережения [13]; в) резкий обвал инвестиционных ресурсов, вовлекаемых в российскую экономику извне и нескончаемый поток вывозимого капитала из страны [14]; г) слабость инструментарно-методических подходов к обеспечению эффективного импортозамещения в рамках ограничений разного характера и требований мобилизационной экономики [15, 16]; д) неразвитость маркетингово-коммуникационных платформ, ориентированных на развитие рекламно-маркетингового инструментария (в том числе в рамках расширяющегося влияния виртуального пространства и социальных сетей, в частности) [4]. Конечного потребителя как получателя той или иной потребительской ценности интересует не столько состояние развитости системообразующих отраслей и товаропроизводящих сфер бизнеса, сколько возможность приобретения нужной ему продукции (соответствующего качества, доступной по цене, времени и месту ее получения), которая продвигается и реализуется предприятиями розничной торговли в достаточном объеме для удовлетворения заявляемого спроса. В условиях мобилизационной экономики, когда ограничены ресурсы предприятий, имеет место низкий платежеспособный спрос потребителей, отчетливо проявляет себя неопределенность состояния бизнеса в части мотивированности собственников капиталов на значимые инновационные преобразования и масштабное инвестирование средств в долгосрочные проекты, розничная торговля становится проксидрайвером экономического роста. Объясняется это тем, что она становится инструментом обеспечения неустойчивой связи товаропроизводителей и потребителей через интерес первых в наращивании производства той продукции, которая может быть реализована через торговые сети и дает возможность бизнесу увеличивать размеры своего дохода и объемы получаемой прибыли в условиях изменяющегося под внешними санкциями товарного рынка, потерявшего в объеме, в номенклатуре, в ассортименте огромный набор товаров (продукции), выбывших из оборота по причине ухода западных компаний с российского потребительского рынка. Следует отметить, что если "старые" (действовавшие до 25 февраля текущего года) санкции затрагивали 26,4% респондентов, то введенные после этой даты ограничения повлияли уже на 84% компаний. Воздействие санкций (по оценке Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова) [17], усиливается из-за высокой зависимости российского бизнеса от импорта. Так, импортную составляющую до 10% на текущий момент имеют 26,8% компаний, от 10% до 50% – 36,9%, более 50% – 26,4%. В полной зависимости от импорта находятся 9,9% компаний. Но это не означает, что субъекты бизнеса, являющиеся «точками» предоставления товаров, услуг и иных благ, должны оставаться без товарных масс и необходимого спектра продукции (и иных изделий, комплектующих и т.п.), востребованных потребителями разных целевых сегментов и поколенческих групп населения.

Розничная торговля во всем многообразии ее форматов и видов вынуждена приспосабливаться к внешним неблагоприятным рыночным воздействиям. Она вынуждена формировать свою собственную маркетинговую и поведенческо-ресурсную компенсаторность для удержания ею конкурентных позиций и сохранения рыночной устойчивости при всевозможных ресурсных ограничениях разного происхождения и определенном уровне мотивированности бизнеса на инвестиционные вложения в те или иные рисковые инновационные изменения. Эпистемологический аспект объективного понимания маркетингово-ресурсной и маркетингово-коммуникационной адаптивности бизнеса к регулирующим и управленческим воздействиям со стороны государства и собственников капиталов, а также к иным внешним и внутренним воздействиям (сопровождаемым противоречиями и разногласиями) и к вызовам внешнего рынка, сводится к рационализации вовлечения и использования ресурсов для осуществления реинжиниринга бизнес-процессов. Мотивационное обнуление крупного бизнеса (под влиянием собственников-олигархов) на ощутимый производственно-технологический скачок в отраслях национальной экономики связан с их неустойчивой позицией в отношении участия в преобразованиях долгосрочного и капиталоемкого характера. Хотя очевидным является то, что производственный сектор исчерпал возможности роста в существующих условиях и продолжит свое стагнирование, если не будут приняты решения о радикальном изменении структуры национальной экономики в отраслевом разрезе и о выработке конструктивных мер по развитию критических секторов национальной экономики, способных переломить существующий неблагоприятный тренд. Вопрос остается открытым о возможности программы модернизации производства и цифровизации экономики решать задачи экономического роста и укрепления конкурентоспособности отечественной экономики при слабо меняющейся инновационной активности предпринимательской сферы. Субъекты рынка, включенные в процесс удовлетворения потребностей потребителей (это то, что имеет место в розничной торговой сфере), становятся теми звеньями, которые действительно обретают свойства проксидрайверов роста в широком наборе сопряженных с этой сферой промышленно-прозводственных отраслей. Т.е. тех сфер деятельности, которые задействованы в создании продуктов и товаров разного предназначения, как для потребительских, так и для промышленных сегментов национальной экономики.

Достижение устойчивого равновесия субъектами бизнеса в нестабильной рыночной среде может достигаться посредством замещения или компенсации одного ресурса другим. Речь идет об активизации заместительной экономики в ее позитивном воплощении [23], когда ориентация идет на местные региональные ресурсы с механизмами их эффективного использования. Это вполне возможно, если включается механизм паритетного (в том числе согласительного, межотраслевого, взаимоприемлемого) восполнения недостающих ресурсов. Он позволяет перестраивать коммуникационные связи между участниками отношений, соотносить интересы и потенциальные выгоды взаимодействующих сторон, корректировать формируемые задачи под имеющиеся ресурсы, которые интегрируются в интересах достижения желаемого результата с учетом обозначаемого сверху вектора социально-экономического развития национальной экономики страны и ее регионов [18].

Краснодарский край в решении проблем экономического роста в условиях мобилизационной экономики

Изменения, происходящие в регуляторной политике регионов страны в связи с вхождением в режим мобилизационной экономики, коснулись и такого ключевого субъекта РФ как Краснодарский край с его корректируемой под задачи нового этапа геополитической ситуации стратегией социально-экономического развития (авт. - комментарий: понятие регуляторной политики объединяет самый широкий спектр средств и форм воздействия на экономику со стороны государства, включая различные аспекты допуска на рынки товаров, работ и услуг, установление обязательных требований, разрешительные и контрольно-надзорные процедуры, запреты, ограничения и преференции).

В рамках совершенствуемой органами законодательной власти стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г., обозначены новые приоритеты в виде наиболее значимых целей и задач, которые должны быть решены имеющимися ресурсами региона [19]. В качестве методической базы Стратегии был принят интегральный методический подход, имеющий название «Живая» система управления будущим AV Galaxy, разработанная Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group. Она предполагает реструктуризацию экономики региона под решение задач завоевания им выгодных конкурентных позиций в межрегиональной и глобальной конкурентной борьбе в разрезе обозначаемых полюсов роста, в рамках которых должны развиваться конкурентоспособные производственно-технологические и экономические комплексы и кластеры, способные создавать условия для привлечения различных рыночных агентов к сотрудничеству и использованию их капиталов в хозяйственном обороте региона.

Юг России традиционно отстаёт от среднероссийского уровня по ряду базовых экономических показателей: ВРП на душу населения, производительности труда, инвестициям в основной капитал. Опережающее развитие территорий Юга представляет особой траекторию преодоления этого отставания. Учитывая события последних месяцев, стратегия развития Южного полюса роста (территорий ЮФО и СКФО) предусматривает, по мнению управляющего директора Консорциума «Леонтьевский центр–AV Group» Алексея Крыловского, следующее: а) приоритетными направлениями остаются торгово-транспортно-логистический кластер, туристско-рекреационный кластер, агропромышленный кластер, кластер креативных индустрий и кластер «умной» обрабатывающей промышленности; б) реализацию проекта Южного эспортно-импортного хаба; в) наполнение внутреннего рынка качественными товарами и услугами отечественного производства за счет развития промышленно-производственной сферы, ориентированной на импортозамещение и модернизацию ее субъектов в рамках регионального территориального образования. Тем не менее, за пять лет импортозамещение в России в продовольственной сфере привело в основном к росту цен, в промышленности – к увеличению доли импортного оборудования, а в медицине – к нехватке жизненно важных лекарств [20]. На импортозамещение за пять лет было потрачено около 2 трлн руб., но проблема, к сожалению, осталась нерешенной.

Экономика юга России опирается на свои главные конкурентные преимущества – диверсифицированную структуру видов деятельности и предпринимательский дух. Экспертами высказывается мнение, что недостаточен вклад аграрной науки, имеет место отставание в развитии различных обслуживающих, вспомогательных и поддерживающих сфер деятельности, которые могли бы вывести Краснодарский край и другие территории ЮФО в лидеры по производству и отгрузке продукции пищевой промышленности. Не сформирован агропромышленный “умный” кластер», опирающийся на свои системообразующие отрасли промышленности [21].

Важным является использование мирового научного знания в практику регионального стратегического планирования, но оно должно быть максимально адаптировано к интересам России и к ментальности ее человекоцентричного ресурса, вовлекаемого в имплементацию обозначенных в ней 7 ключевых направлений [19]. Адаптация этих направлений (в разных аспектах их воплощения – маркетинговом, коммуникационном, психологическом, социально-этическом, поведенческом, инновационном и ином) должна осуществляться применительно к субъектам бизнеса (предприятиям, отраслям, хозяйственным комплексам и т.п.) и к задачам их экономического роста в интересах укрепления социально-экономического вектора развития национальной экономики (интересов граждан, государства и общества). Превалирование интересов бизнеса не должно разрушать социальное единство в обществе, а наоборот должно учитывать те изменения, которые произошли в России в связи с осуществлением СВО и вхождением ее в этап реализации мобилизационной экономики. Мотивационная доминанта в обеспечении роста конкурентоспособности субъектов региона должна выступать интегрирующим звеном в концепции рационального и социально справедливого управления ресурсами, в рамках которой субъекты социально-экономического творчества создают единое мотивационное поле в отношении разумного обладания ресурсами, рационального управления ими и социально справедливого распределения результатов этого управления на базе единого приоритетного поля развития в системе «Человек-Общество-Государство». И только после этого можно говорить о реализации концепции устойчивого развития и об эффективном воплощении составляющих ее модулей (технологического, экологического, международной интеграции, социально-поведенческого, территориально-инвестиционного и т.п.). В доктрине развития указанного методического подхода обозначена необходимость определения ценностей, приоритетов и целеполагание. Однако, в стратегии «Кубань-2030» не нашла должного отражения характеристика принимаемых ценностей и разработка проектов, изменяющих качественно структуру отраслевых комплексов промышленности, которые являются драйверами устойчивого экономического роста и которые должны существенно содействовать повышению социального благосостояния граждан региона.

Основные параметры краевого бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг. свидетельствуют о следующем: а) на развитие промышленности края и повышение ее конкурентоспособности выделяются ресурсы из бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности с устойчивым снижающимся трендом. Так, суммы бюджетных ассигнований по годам определены в таких размерах: 2020 г. – 946 млн руб.; 2021 г. – 440 млн руб.; 2022 г. – 191 млн руб.; 2023 г. – 383 млн руб.; 2024 г. – 180 млн руб.; б) развитие санаторно-курортного и туристического комплекса края, являющегося системообразующим звеном его экономики, поддерживается бюджетом в следующем объеме: 2020 г. – 725 млн руб.; 2021 г. – 1081 млн руб.; 2022 г. – 989 млн руб.; 2023 г. – 121 млн руб.; 2024 г. – 112 млн руб. [22]. Представленные данные свидетельствуют о недооценке важности развития бизнеса в промышленно-производственной сфере края для обеспечения роста конкурентоспособности экономики региона, а также развития санаторно-курортного и туристического комплекса, являющимся уникальным по своим характеристикам. Последнее повышает свою значимость в условиях западных санкций, закрытия границ Запада для туристов из России и необходимости масштабного развития этой сферы как системообразующей составляющей в экономике Краснодарского края. Тем не менее, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» финансирование бюджета края в 2022 г. составило 669 млн руб. На период 2023-2024 гг. бюджетных ассигнований не предусмотрено. А это означает, что необходимо привлечение инвестиций от собственников, владеющих значимыми капиталами, мотивированными на вложение финансовых ресурсов в развитие российской экономики, а не на вывоз их в иностранные оффшорные зоны.

Если обратиться к 90-годам прошлого века, то можно констатировать, что был нанесен ощутимый удар по промышленному производству и действующей отраслевой структуре национальной экономики. Машиностроение сократило свой объем производства более чем на 90 %. В 2018 г. на территории России было произведено всего 4188 металлорежущих станков, в то время как в 1989 г. их производилось 157 тыс. шт., в том числе с ЧПУ 23,7 тыс. ед. Кузнечно-прессовых машин в том же году было выпущено всего 4129 ед., а в середине 80-х гг. их количество превышало 40 тыс. ед. [25, 26]. Количество успешных промышленных предприятий к началу 2000 г. сократилось до 13-14%. Примером может служить та ситуация, которая сложилась в промышленных отраслях Краснодарском крае за последние 30 лет: до начала 90-х на Краснодарском ЗИПе работали 12 тыс. человек, на заводе им. Калинина ‒3,5 тыс., на компрессорном ‒ 3-4 тыс., на камвольно-суконном комбинате ‒ 6-7 тыс. человек [https://www.yuga.ru/articles/ economy/8583.html (дата обращения: 30.07.2019 г.)]. Предпринимательская активность российского бизнеса постепенно стала занимать освободившиеся ниши в промышленно-производственной сфере. Сейчас ряд отраслевых сфер стали возрождаться усилиями малого и среднего предпринимательства. Так, например, в рамках муниципального образования г. Краснодар за последние годы созданы и действуют различные предприятия промышленной отрасли в разрезе следующих видов экономической деятельности (таблица 1).

Таблица 1 – Предприятия промышленной отрасли, функционирующие на территории МО г. Краснодар (разных форм собственности), в разрезе видов экономической деятельности

|

Вид экономической деятельности

|

Количество,

ед.

|

|

1.

Добыча сырой нефти и природного газа

|

4

|

|

2.

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

|

12

|

|

3.

Производство текстильных изделий

|

12

|

|

4.

Производство одежды

|

21

|

|

5.

Производство кожи и изделий из кожи

|

6

|

|

6.

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки

|

19

|

|

7.

Производство бумаги и бумажных изделий

|

8

|

|

8.

Производство кокса и нефтепродуктов

|

4

|

|

9.

Производство химических веществ и химических продуктов

|

39

|

|

10.

Производство лекарственных средств и материалов

|

5

|

|

11.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

|

63

|

|

12.

Производство стекла и изделий из стекла

|

8

|

|

13.

Металлургическое производство

|

6

|

|

14.

Производство готовых металлических изделий

|

95

|

|

15.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

|

9

|

|

16.

Производство электрического оборудования

|

13

|

|

17.

Производство машин и оборудования

|

47

|

|

18.

Производство мебели

|

95

|

|

19.

Производство прочих готовых изделий

|

8

|

|

20.

Ремонт и монтаж машин и оборудования

|

37

|

|

21.

Научные исследования и разработки

|

35

|

|

22.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

|

4

|

|

23.

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

|

20

|

|

24.

Торговля электроэнергией

|

1

|

Политический вектор как основа развития общества, укрепляемый высшим стратификационным классом, наделенным колоссальными ресурсами и возможностями определять поведение государства в разрешении внутренних противоречий в обществе, накапливаемых и сдерживаемых ими в собственных интересах, не должен иметь преимуществ по отношению к социально-экономическому вектору развития страны [23]. Интересы рядового гражданина должны быть в приоритете, потому что мотивационная доминанта в обществе – тот ключевой рычаг, включение которого может качественно изменить внутреннее состояние в обществе и реально мобилизовать неиспользованные резервы путем интеграции ресурсы и инновационных возможностей участников отношений в нужных пропорциях для формирования предпосылок к устойчивому экономическому росту бизнеса и повышению конкурентоспособности национальной экономики в целом.

Модель управления развитием субъекта бизнеса в региональной экономике в условиях действия мобилизационного фактора

Следует отметить, что реализуемые на уровне государства и отдельных региональных образований меры по маркетингово-ресурсной адаптации бизнеса и трудового ресурса к требованиям мобилизационной экономики являются недостаточными. Развитие бизнеса на уровне субъектов региональных секторов деятельности в направлении построения и реализации программ инновационных изменений в производственно-промышленной сфере носит фрагментарный характер и требует применения системного подхода к управлению функционированием и развитием ключевых отраслевых сфер, учитывающего компенсаторный характер ресурсного покрытия решаемых задач. Развитие отраслевых сегментов региональной экономики должны быть ориентированы, в первую очередь, на удовлетворение запросов и требований государства в части обеспечения национальной безопасности, а во вторую – на удовлетворение платежеспособных потребностей торговой сферы, аккумулирующей интересы многообразных (по своим возможностям и предпочтениям) участников взаимодействия. Для этого должны включаться механизмы мотивационно-поведенческой адаптации субъектов к вызовам рынка с учетом их ресурсных потенциалов, неблагоприятных внешних воздействий и необходимости более полного удовлетворения потребностей общества и его граждан. Они должны быть встроены в модели управления развитием бизнеса, которые предусматривают взаимоувязку определяющих экономический рост и уровень конкурентоспособности бизнеса звеньев и элементов, входящих в систему управления функционированием и развитием субъектов предпринимательства, настраиваемую на инновационный «прорыв» в самых разных направлениях модернизационного и структурно-отраслевого совершенствования.

Развитие субъектов бизнеса (являющихся «точками» предоставления товаров, услуг и иных благ различным потребительским сегментам, к которым, в первую очередь, относятся розничные торговые сети) стимулирует развитие товаропроизводящих отраслей и различных видов экономической деятельности, настраиваемых органами власти и управления отраслевыми секторами экономики на разработку инновационных (востребованных рынком) видов оборудования и технологий, встраиваемых в модель управления развивающимся бизнесом в цифровой среде. Внедрение отечественных научных разработок, поддержка инициатив креативного человекоцентричного ресурса во всех сферах промышленной деятельности способны вывести национальную экономику на передовой конкурентоспособный уровень (например, в таких сферах как производство оборудования для медицины, изготовление элементной базы в микроэлектронике, в том числе трансиверов, производство комплектующих и запасных частей в самых разных отраслевых сферах и т.п.).

Россия, по мнению производителей и экcпортеров рынка FMCG (fast moving consumer goods – быстро оборачиваемые потребительские товары повседневного спроса - продукты питания, бытовая химия, товары личной гигиены и др.), столкнулась с острой нехваткой комплектующих, а также с отсутствием оборудования, станков и производственных линий. Слабым звеном остаются позиции в производстве упаковок (обечайки, наклейки, гофрокоробы) [24]. Следует отметить, что до настоящего времени в маркетинге российский бизнес сильно отстает от зарубежных компаний. Эмболизация ресурсных потоков как ограничительный фактор в мобилизационной экономике привела к высокой зависимости национальной экономики от импортного сырья и ингредиентов. Это способствовало созданию «окна» возможностей отечественному предпринимателю для наращивания экономического роста бизнеса в связи с уходом с рынка многих иностранных брендов и поставщиков таких материалов и товаров.

Делая акцент на развитии розничной торговли как тригерре механизма инновационных преобразований в производственном сегменте экономики, возможным становится ускорение структурных изменений в отраслевых сферах деятельности и трансформация моделей маркетингового поведения бизнеса и покупательских реакций потребителей на рекламно-маркетинговые воздействия на него в рамках развивающейся цифровизации и укрепляющихся позиций сетевых форм розничной торговли, которая должна быть в своем преобладающем масштабе российской, а не малой частью субъектов иностранной юрисдикции [27].

Необходимо ускоренное внедрение ранее игнорируемых отечественных инноваций, отличающихся своей способностью легко вписываться в широкий диапазон звеньев единого системного поля управления отечественным бизнесом, включающих следующее: а) разработки в производственно-технологическом звене цепочек создания потребительских стоимостей с ориентацией на инновации мирового уровня, действительно имеющиеся в России, но отложенные «на полку» надолго чиновниками разных уровней, постоянно оглядывающихся на интересы Запада; б) разработки в области совершенствования стратегий ведения бизнеса (с набором трансформаций, отличающихся многообразием содержательного наполнения взаимодействий разных участников отношений в рамках модифицируемых под конкретные задачи подстратегий); в) разработки в области инструментарно-методического сопровождения развития субъектов бизнеса в неустановившемся до настоящего времени «поле» мобилизационной экономики, ориентирующей их на создание условий для укрепления устойчивого роста национальной экономики в целом [4]; г) разработки в области создания инновационных маркетингово-коммуникационных площадок на базе расширяющегося интернет-инструментария, вовлекаемого в разноформатные режимы воздействия бизнеса на различные целевые аудитории, ориентируясь на их личностные и иные характеристики, имеющие особенности и отличающиеся в разрезе поколенческих групп и стратификационных классов [28] и др.

Обозначенные направления изменений востребованы вызовами нестабильного рынка, а также нерешительностью большинства средних и малых предприятий к принятию мер по инновационным изменениям в силу ограниченности имеющихся у них ресурсов и недостаточной поддержки государством крупномасштабного инвестирования перспективных разработок широкого спектра их предназначения. Вместе с тем, совместное использование вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов разного воплощения (от материально-технических до когнитивно-интеллектуальных) от различных субъектов разных отраслевых сфер экономики позволяет создавать предпосылки для увеличения масштабов модернизационных и реструктурных преобразований, которые направлены на создание новых потребительских ценностей и на более полное удовлетворение изменяющихся потребностей покупателей в результате действия разных факторов (и благоприятных и неблагоприятных). Инновационный компонент становится основным атрибутом формируемого нового системного качества во всех секторах промышленно-производственного комплекса [32].

Реализация неиспользованного (по разным причинам) совокупного ресурсного потенциала, накопленного (и находящегося в «спящем» состоянии) у наиболее активных участников инновационно-инвестиционного процесса преобразований в производственной сфере (и в сопряженных с ней торговых сетях и структурах), может инициировать деловую активность многих системообразующих сфер экономики, когда они вынуждены встраиваться в режим мобилизационной стратегии развития России для выхода экономики страны из зоны критического состояния.

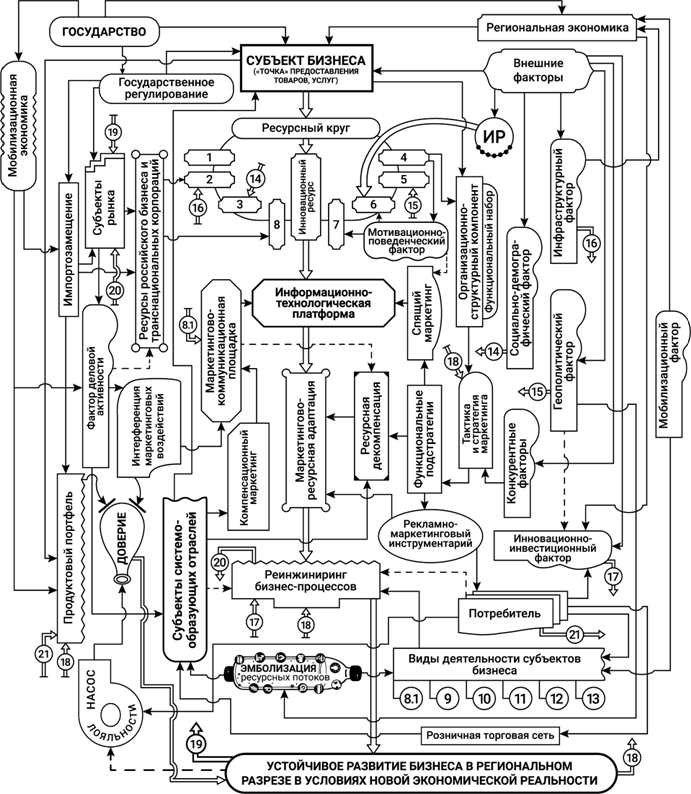

Нами предлагается модель управления развитием системообразующих сфер деятельности в региональных экономиках посредством активизации сопряженных с ними отраслей и видов деятельности (обслуживающих, вспомогательных, обеспечивающих, сопровождающих и др.), к важнейшим из которых могут быть отнесены розничные торговые сети, ориентированные, в свою очередь, на проектно-прикладные инновационные преобразования, получающие принципиально новое «звучание» в условиях перехода экономики страны на мобилизационные рельсы (рисунок 1). В этой модели учитывается взаимовлияние факторов, которые оказывают существенное влияние на конкурентоспособный статус бизнеса, а также на конкурентоспособность национальной экономики в целом. Изменчивость состояния компонентов ресурсного круга субъектов предпринимательства (и в частности, розничной торговой сети) определяется параметрами входящих в него ресурсов. Они отражают специфику этих ресурсов (качественные и объемные характеристики, направленность действия, место приложения и др.) и их способность адаптироваться (мотивационно, маркетингово-поведенчески, коммуникационно, организационно-технически и т.п.) к задачам стратегического и тактического характера, решение которых должно быть нацелено на модернизационные преобразования, но уже отвечающие вызовам времени и реализуемые системно на инновационной маркетингово-технологической платформе, использующей современный интернет-инструментарий (в том числе в медиасетях) [28, 29]. Модель позволяет решать проблемы развития всех участников цепочек создания потребительских ценностей и получать совокупный синергетический эффект в процессе рыночных обменов в создаваемых субъектами единых по интересам маркетингово-коммуникационных полях.

Ресурсный круг должен включать в себя совокупность разных ресурсов (производственно-технологических, инвестиционных, мотивационных, поведенческих, когнитивных, коммуникационных, трудовых и др.) в тех комбинациях, которые должны обеспечить стабилизацию состояния цепочек поставок товаров, улучшение качества материально-технического снабжения инновационных преобразований во всех производственно-технологических компонентах бизнеса. Ресурсная декомпенсация настраивается на обеспечение выполнения задач реинжиниринга бизнес-процессов и на рационализацию вовлечения инструментов компенсационного маркетинга на базе развивающегося рекламно-маркетингового инструментария, расширяющего состав вовлекаемых во взаимодействие субъектов отношений).

Рисунок 1 – Модель управления развитием субъекта бизнеса в региональной

экономике в условиях действия мобилизационного фактора

Обозначения: 1 ‒ когнитивный

ресурс; 2 ‒ производственно-технологический ресурс; 3 – трудовой ресурс; 4 –

поведенческий ресурс; 5 – инвестиционный ресурс; 6 – информационно-креативный

ресурс (в том числе интернет-ресурс, включая социальные сети); 7 – мотивационный

ресурс; 8 – коммуникационный ресурс; 8.1 – коммуникационная деятельность

(построение цепочек поставок товаров, формирование действующих моделей внешней

и внутренней логистики, договорная деятельность разной направленности и т.п.);

9 – материально-техническое снабжение; 10 – организация технологических

процессов; 11 – управление человеческими ресурсами (обучение, обслуживание,

управление продажами и т.п.); 12 – планирование во всем спектре видов деятельности;

13 – аналитическая работа (по рынку потребителям, поставщикам, конкурентам,

инвесторам, партнерам, товарному спросу и др.); 14, 15, 16, 17 – управляющие

воздействия из внешних источников; 18 – сигналы обратной связи; ИР –

информационный ресурс во всем многообразии его отображения; 19 – воздействие

субъектов розничной торговли на активизацию деловой активности предприятий

системообразующих отраслей; 20 – воздействие реинжиниринга бизнес-процессов в

торговой сфере на преобразования в системообразующих отраслях экономики; 21 –

платежеспособные запросы потребителей; ![]() ‒

симуляционная информационная составляющая.

‒

симуляционная информационная составляющая.

Когнитивный ресурс обретает свойства ключевого элемента в ресурсном круге бизнеса. Он адаптируется к требованиям реализации принятой стратегии маркетинга, вовлекая в обработку ту информацию, которая может повлиять на принятие решений проектного характера по изменению содержания, как технологических составляющих бизнеса, так и собственно бизнес-процессов для создания возможностей получения тех или иных выгод.

Существенно расширилось негативное манипулирование поведением субъектами предпринимательства по причине усиления влияния информационно-компетентностного ресурса в системе коммуникационных обменов в условиях цифровой экономики [30]. Диджитализация бизнеса внесла существенные коррективы в набор и параметры рекламно-маркетингового инструментария управления преобразованиями внутренних и внешних информационных потоков, взаимодействий субъектов на всех уровнях коммуникаций.

Следует отметить, что создаваемые информационно-коммуникационые платформы в промышленно-производственном секторе экономики, ориентированные на расширение спектра влияния виртуальных инструментов воздействия на целевых потребителей, должны контролироваться государством и бизнесом на предмет недопущения фальсификации рекламно-маркетиновых воздействий и искажения реальной картины происходящего.

В разрабатываемых моделях управления экономическим ростом должны использоваться такие информационно-коммуникационные коннекторы [8], которые настраиваются на активизацию человекоцентричного ресурса в интересах воплощения инновационных проектов в производственной сфере, повышения доверия общества и рядовых граждан к решениям государства и бизнеса, укрепляющим тренд на социальное благополучие и устойчиывй экономический рост.

Маркетингово-поведенческий подход к осуществлению преобразований в предлагаемых проектах экономического роста предусматривает наращивание адаптационных усилий бизнеса по всем составляющим намечаемых изменений (по комплексу маркетинга, по технологиям и инструментам продвижения существующих и формируемых брендов [14], по ресурсному покрытию намечаемых бизнес-процессов, по разработкам новых товаров с более высокими потребительскими свойствами и т.п.).

Доверие к бизнесу (его бренду) и к товарам, предлагаемых рынку, выступает важнейшим инструментом обеспечения его экономического роста, планируемого и обосновываемого в программах модернизационных и иных преобразований при всем наборе изменяющихся ограничений. Именно доверие формирует позитивный образ бизнеса и адекватные реакции потребителя на его маркетингово-коммуникационное поведение, отображая как в зеркале восприятия покупателей во всем спектре их эмоций и иных проявлений действий. Именно доверие получателей тех или иных благ формирует потенциал успешных преобразований во всем множестве намечаемых и реализуемых решений в самых разных отраслевых сферах экономики, вступившей в этап мобилизационных изменений.

Заключение.

1. Изменившееся геополитическое и геоэкономическое положение России в мировом экономическом пространстве вывило существенные провалы в развитии определенного круга системообразующих отраслей, определяющих конкурентоспособность российского бизнеса и национального хозяйства в целом. Несбалансированность межрегиональных связей и превалирование интересов держателей крупных капиталов и собственников наиболее значимых субъектов бизнеса сдерживают обретение экономикой необходимого конкурентного статуса в условиях усиления влияния мобилизационного фактора, сниженного уровня мотивированности участников отношений на инновационные преобразования разной направленности в рамках капиталоемких и долгосрочных проектов. В результате этого сформировались структурные перекосы в развитии различных отраслевых сфер в региональных экономиках, которые должны быть устранены в рамках формируемых органами власти стратегических ориентиров и программ социально-экономического развития территорий, а также ресурсо (компенсационно или как-то иначе) обеспечены, инновационно и мотивационно подкреплены решениями на масштабное воплощение рациональных проектов импортозамещения.

2. Мотивационная доминанта на устойчивое экономическое развитие системообразующих отраслей экономики становится ключевым рычагом для качественного изменения внутреннего состояния в обществе и мобилизации интеграционного ресурсного потенциала на формирование предпосылок для экономического роста бизнеса и повышения конкурентоспособности национальной экономики в целом. Проксидрайверами устойчивого роста системообразующих отраслей в региональных экономиках становятся субъекты бизнеса, являющиеся «точками» предоставления товаров, услуг и иных благ различным потребительским сегментам (важнейшей сферой в условиях мобилизационной экономики становятся розничные торговые сети).

3. Предложенная модель управления развитием субъектов предпринимательской сферы посредством активизации сопряженных с ними отраслей и видов деятельности (обслуживающих, вспомогательных, обеспечивающих, сопровождающих), обретающих свою ключевую значимость в условиях усиления влияния мобилизационного фактора, является инструментом управления экономическим ростом бизнеса и его конкурентоспособностью при реализации стратегических ориентиров развития региональных экономик.

References:

Innovatsionnoe razvitie Rossii: problemy i resheniya [Innovative development of Russia: problems and solutions] (2014). (in Russian).

Novaya model ekonomicheskogo razvitiya Rossii: kontseptsiya formirovaniya i realizatsiya [A new model of Russia's economic development: the concept of formation and implementation] (2016). (in Russian).

Strukturnaya modernizatsiya kak osnova ustoychivogo razvitiya promyshlennosti regiona [Structural modernization as a basis for sustainable development of the region's industry] (2022). (in Russian).

Cheglov V.P. (2017). Upravlenie formirovaniem i razvitiem integrirovannyh torgovyh sistem v Rossii [Management of the formation and development of integrated trading systems in Russia] (in Russian).

Chuykov A. (2019). Rossiya: otstavat navsegda? [Russia: lagging behind forever?]. Argumenty nedeli. (27(671)). 8-9. (in Russian).

Chuykov A., Govorov O. (2019). Rossiya: otstat navsegda? Obrazovatelnye mrakobesy [Russia: falling behind forever? Educational obscurantists]. Argumenty nedeli. (28(672)). 8‒9. (in Russian).

Khandamova E.F., Schepakin M.B., Gubin V.A., Glazyrina E.O. (2020). Upravlenie marketingovoy adaptatsiey brenda predpriyatiya v usloviyakh strukturnoy modernizatsii ekonomiki [Management of marketing adaptation of the enterprise brand in the conditions of the economy's structural modernization]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (3). 549-574. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.3.41576.

Lozhko V.V. (2008). Teoreticheskie osnovaniya formirovaniya chelovecheskogo kapitala kak glavnogo resursa regionalnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya [Theoretical foundations of formation of human capital as the main resource of the regional socio-economic development]. Problems of modern economics. (4). (in Russian).

Mikhail Shchepakin, Eva Khandamova, Juliana Bzhennikova, Olga Tolmacheva, Yuriy Bazhenov (2018). The Impact of Supply Chain Management on Marketing Frontiers in Competitive Business Building International Journal of Supply Chain Management. (7(5)). 865-876.

Ryabova I. (2020). Novaya globalizatsiya: vremya zamedleniya Ekons.

Schepakin M. B., Gubin V. A., Khandamova E. F. (2019). Marketingovo-resursnyy podkhod k antikrizisnomu upravleniyu apriorno nestabilnymi sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Marketing-resource approach to crisis management of a priori unstable socio-economic systems]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (1). 113–136. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2019-1-113-136.

Schepakin M.B. (2020). Upravlenie strukturnoy modernizatsiey promyshlennosti v regionalnoy ekonomike v usloviyakh ee innovatsionnogo razvitiya [The management of structural modernization of industry in the regional economy in the conditions of its innovative development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (2). 411-434. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.2.41470.

Schepakin M.B. (2021). Antikrizisnyy adapter kak instrument upravleniya konkurentnym polozheniem biznesa na nestabilnom rynke [Anti-crisis adapter as a tool for managing the competitive position of business in an unstable market]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (8). 1945-1966. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.8.112801.

Schepakin M.B. (2021). Informatsionno-kommunikatsionnyy konnektor v obespechenii ekonomicheskogo rosta proizvodstvennoy sfery [Information and communication connector in providing economic growth production sphere]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (5-6). 107-115. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2021.5-6.20.

Schepakin M.B. (2021). Restrukturizatsionnyy «zontik» kak instrument upravleniya innovatsionnymi izmeneniyami v moderniziruemoy ekonomike [Restructuring]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (1). 27-50. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.1.111507.

Schepakin M.B. (2021). Upravlenie ekonomicheskim rostom biznesa v agropromyshlennom komplekse posredstvom aktivizatsii kumulyativnyh antikrizisnyh komponentov subektov regiona [Managing the economic growth of the agro-industrial business by activating the cumulative anti-crisis components of the regional subjects]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (10). 2357-2380. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.10.113575.

Schepakin M.B. (2022). Geoekonomicheskaya «embolizatsiya» resursnyh potokov kak faktor ekonomicheskogo rosta rossiyskogo biznesa [Geo-economic “embolization” of resource flows as a factor of economic growth of Russian business]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (5). 1529-1554. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.5.114788.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B., Gubin V.A. (2019). Prioritety restrukturizatsii promyshlennosti Krasnodarskogo kraya i faktory, opredelyayushchie ee effektivnost [Priorities of industrial restructuring of Krasnodar region and factors determining its efficiency]. Journal of international economic affairs. 9 (3). 1711-1734. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.41033.

Schepakin M.B., Ilenkova K.M. (2022). Model upravleniya razvitiem roznichnoy torgovoy seti na osnove innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Model of the retailer management based on the innovative transformation in the mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (9). 2443-2462. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.9.116146.

Schepakin M.B., Khandamova E.F. (2021). Formirovanie sistemy reklamno-marketingovogo obespecheniya pri razrabotke strategii upravleniya ustoychivym razvitiem biznesa [Advertising and marketing support system in developing a strategy for managing sustainable business development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (9). 2147-2174. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.9.113237.

Schepakin M.B., Mikhaylova V.M. (2022). Upravlencheskiy dempfer khozyaystvuyushchego subekta sfery uslug v obespechenii ekonomicheskogo rosta biznesa [Business entity managerial damper in the service sector: ensuring economic growth]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (7). 1869-1886. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.7.114942.

Schepakin M.B., Rushanova S.S. (2022). Razrabotka klassifikatsionnoy modeli marketingovogo internet-instrumentariya dlya povysheniya konkurentosposobnosti tovarov i uslug [Development of a classification model of internet marketing tools to increase the competitiveness of goods and services]. Izvestiya vuzov. Pischevaya tekhnologiya. (2-3). 112‒120. (in Russian). doi: 10/26297/0579-3009.2022.2-3.22.

Tebekin A.V. (2020). O glubine krizisa 2020-go goda dlya mirovoy i natsionalnoy ekonomik i putyakh vyhoda iz nego [About the depth of the crisis in 2020 for the world and national economy and ways out of it]. Zhurnal ekonomicheskikh issledovaniy. (2). 52-71. (in Russian).

Volosnikov R.A. (2019). Vliyanie sotsialnyh media na formirovanie i funktsionirovanie obshchestvennogo mneniya [The influence of social media on the formation and functioning of public opinion]. Sotsiologicheskiy almanakh. (10). 82-90. (in Russian).

Страница обновлена: 04.06.2025 в 13:33:32

Russia

Russia