Зонально-кластерный подход как инструмент государственной политики управления развитием хозяйственных систем

Макаров И.Н.1, Сотников Н.Б.2

1 Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Россия, Липецк

2 Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия, Владимир

Скачать PDF | Загрузок: 38 | Цитирований: 1

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 10 (Октябрь 2022)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=49851263

Цитирований: 1 по состоянию на 07.12.2023

Аннотация:

Наша работа посвящена анализу возможностей использования особых экономических зон и иных зонально-кластерных образований в качестве инструментария государственной политики. Авторами отмечается, что основной проблемой в данном случае является определение необходимого инструментария управления зонально-кластерными образованиями в контексте их эффективности в части роли «полюсов роста» и звена трансфера и генерации технологий с учетом оптимизации сочетания методов административного и институционального регулирования в контексте обеспечения общей эффективности хозяйственной системы. При этом имеющие модели функционирования подобных образований и управления ими должны совершенствования вследствие необходимости решать задачи стремительно меняющейся хозяйственной системы страны.

Ключевые слова: государственная политика, особые экономические зоны, управление, развитие, хозяйственная система

JEL-классификация: R11, R12, R13, R58

Введение

Говоря о причинах, побуждающих государство осуществлять регулирующее и стимулирующее воздействие на процессы, протекающие в промышленном комплексе страны, следует отметить, во-первых, наличие значимых внешних эффектов от функционирования стратегических, базовых, инициирующих отраслей данного комплекса, что само по себе определяет существенную важность, а во-вторых для государства важно контролировать траекторию развития данных отраслей и предприятий, не допуская скатывание к нестабильности, т.к. стратегическая значимость отраслей предполагает не только существенные эффекты от развития, но и значительные риски для всей социально-экономической системы в случае потери предприятиями и отраслями стабильности и устойчивости.

Кластеры и особые зоны как в какой-то степени являются пространственно-территориальным отображением, т.е. некой проекцией функционирующей на уровне региона промышленной политики государства в части инструментария обеспечения устойчивого развития промышленности. Косвенное подтверждение данного предположения можно найти при анализе составных элементов (аспектов) устойчивого развития промышленности, включающих регулирование воспроизводство функционирующего капитала, структурное регулирование и пространственное регулирование процессов формирования производительных сил.

Проблематика функционирования особых экономических зон в нашей научной литературе достаточно подробно исследована, в том числе в публикациях Акрамова А.У. [1]. Е.В. Дробот и соавторов [3 – 7, 10] Жарковой Н.Н. [9]. Однако, вопросы, связанные с их эффективностью в условиях трансформирующейся экономики и возможностью Формирования в нашей стране модели мобилизационной экономики требуют дополнительных исследований.

Целью данной работы выступает анализ зонально-кластерных систем как инструмента реализации промышленной политики государства как составляющей системного управления хозяйственным развитием.

Новизна статьи состоит в обосновании необходимости сочетания директивно-административного подхода и институционального стимулирования в рамках формирования кластерных систем в условиях мобилизационной экономики

Основная часть

Значительный потенциал применения кластеризации и создания особых зон как инструмента государственной политики для стимулирования процессов реиндустриализации обусловлен синергетическими эффектами, которые дают данные инструментов промышленной политики. Синергетический эффект достигается при определенной на стадии создания кластера, а потом достигнутой в процессе его реализации оптимальной структуре производств, характеризующихся как взаимодополняющие, а также образующих качественную среду для осуществления диффузии инноваций в рамках кластерного образования и в рамках существующих связей с образовательными и исследовательскими организациями, взаимодействующими с кластером.

Нужно уточнить, что в данном случае кластер следует рассматривать в качестве системы производств, сложившейся из отдельных компаний, обладающих значимыми взаимными связями между собой, и извлекающих существенные выгоды от подобных связей: так развитие одних производств в рамках кластера позволяет активнее развиваться другим или же экономить на издержках.

В таблице 1 представлены инструменты воздействия на развитие предприятий стратегических отраслей экономики.

Таблица 1. Основные инструменты воздействия на развитие предприятий стратегических отраслей экономики [8, с. 2620]

|

Вид среды на которую

осуществляется воздействие

|

Применяемые инструменты

государственного управления экономикой

|

|

Национальные

и отраслевые рынки

|

-

система отраслевых стандартов безопасности и качества продукции;

- система государственных закупок продукции социально-значимого и стратегического характера - информационная и финансовая поддержка организаций и предприятий (прежде всего, системообразующих). |

|

Национальная,

региональная и отраслевая бизнес-среда

|

-

формирование промышленных, агропромышленных и иных кластеров, особых

экономически х зон;

- формирование системы промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов; - стимулирование транферта технологий и диффузии инноваций. |

|

Финансовая

среда

|

-

финансовая поддержка предприятий/организаций отрасли;

- налоговое стимулирование; - система венчурных и иных фондов поддержки инновационных разработок. |

|

Институцио-

нальная среда |

- снижение или увеличение административных барьеров и иных

барьеров входа на отраслевые рынки;

- система антимонопольного законодательства; - формирование сетевых структур на отраслевых и межотраслевых рынках; - координация действий экономических агентов и индикативное планирование. |

Как следует из таблицы, промышленно-производственных кластеров, формирование особых экономических зон выступает в качестве инструмента развития национальной, региональной и отраслевой среды, что в целом подтверждается опытом и действующими мерами в Японии (программа Технополис), Китае, а так же других странах с активной промышленной политикой. Ключевым моментом, в данном случае является тот факт, что данные системы организовывались при активном использовании двух систем методов (или принципов) управления: командно-административной, включающей в себя инструментарий директивного планирования, и систему институционального стимулирования, в первую очередь, бюджетно-налогового стимулирования.

Так кластеры могут представлять собой искусственные формирования или же, по мнению некоторых экспертов, например Н.Н. Ползуновой, выступать в качестве продукта стадии эволюции анклава высокотехнологичных промышленных предприятий (ВТПП): как отмечает Н.Н. Ползунова, эволюционные процессы, приводящие к преобразованию анклава в кластер на начальном этапе представляют собой стадию экстенсивного роста, когда значительное увеличение именно количественных показателей анклава (в большинстве своем выраженных в количестве входящих производств, характеризуют так называемое изначальное формирование или можно сказать накопление потенциала [15, с. 223]. Следующая стадия – начало переориентации от экстенсивного к интенсивному росту, характеризующемуся трансформацией структуры кластера в сторону ее усложнения и формирования новых качественно более сложных связей между участниками кластера [15, с. 223].

В качестве яркого примера процессов индустриализации экономики, протекавших с применением кластерной политики и реализовавшейся в рамках создания особых зон, следует назвать опыт КНР. Именно в Китайской народной республике принципы формирования особых зон вступая во взаимодействие с особенностями политической системы и менталитета создали особые полюса роста - зоны технико-экономического развития (ЗТЭР).

При анализе опыта Китая по индустриализации своей экономики посредством использования инструментария особых зон видно, что в поднебесной была успешно достигнуто совместное применения рыночных и плановых методов, которые органично используются в рамках зон технико-экономического развития. В то же время общественная собственность – черта характерная для экономики поднебесной практически в течение прошлого века представляет собой некую системную доминанту, формирующую основополагающее отличие ЗТЭР КНР от других мировых форм свободных зон. Помимо этого, следует отметить и наличие обязательное условие по привязке проектов создания и функционирования зон технико-экономического развития к существующим и разрабатываемым планам развития тех территорий и регионов, в которых данные зоны находятся.

Считаем, что данный подход является потенциально полезным для отечественной экономики, особенно в части комбинирования плановых и рыночных подходов, а также формирования единого вектора развития в рамках кластерной политики территории присутствия и самой зоны.

Если рассматривать опыт КНР по использованию особых зон в качестве инструментов стимулирования развития промышленности и модернизации экономику, нужно заметить, что «сегодня китайские ОЭЗ характеризуются наличием следующей отличительной черты: зоны высоких и новых технологий, или аналоги американских технопарков, на долю которых приходится 4% национального ВВП и 10% совокупной стоимости экспорта и импорта, имеют стратегическое значение для современной экономики» [2, с. 58].

В качестве другого проекта реиндустриализации экономики с применением государственного управления, государственной поддержки и активным использованием кластерных механизмов следует назвать японский проект ГЧП «Технополис».

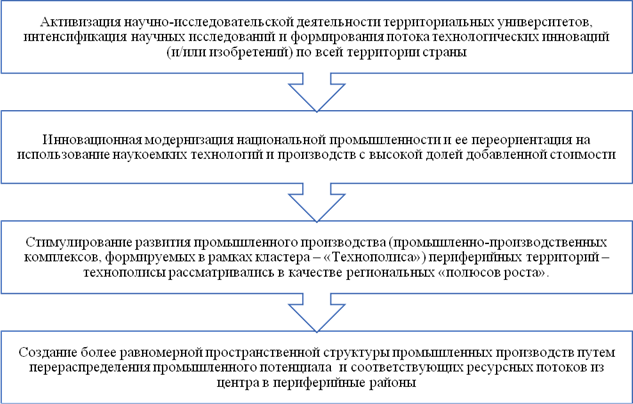

Данный проект был разработан в с 1980 г. с целью «ускоренного развития научно-технического потенциала страны, определяющего ее успехи в конкурентной борьбе на мировом рынке» [2, с. 50]. На рисунке 1 представлены основные цели проекта «Технополис».

Во многом благодаря успешному функционированию данного проекта, реализации заложенного в него потенциала Япония заняла свое место среди лидеров в области высокотехнологичной промышленности и информационных технологий. Технополисы формировались практически во всех районах, действительно периферийных территориях, да и в настоящее время 19 технополисов продолжают осуществлять свою деятельность.

Рисунок 1. Основные цели проекта «Технополис»

(сформулировано авторами)

Рассматривая иностранный опыт развития национальной промышленности с применением кластеров и особых зон как инструментов промышленной политики, возникает вопрос о низкой степени интенсивности использования данных подходов в отечественной экономике.

Это подтверждается и данными о существующих в настоящее время особых зонах (промышленно-производственных и технико-внедренческих) в России: [1]

1. Промышленно-производственные зоны (особые экономические зоны промышленно-производственного типа):

1. ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая область;

2. ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика Татарстан;

3. ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковская область;

4. ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская область;

5. ОЭЗ ППТ «Калуга» Калужская область;

6. ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловская область;

7. ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульская область;

8. ОЭЗ ППТ «Лотос» Астраханская область;

9. ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» Московская область;

10. ОЭЗ ППТ «Центр» г. Воронеж;

11. ОЭЗ ППТ «Кашира» Московская область;

12. ОЭЗ ППТ «Орел» Орловская область;

13. ОЭЗ ППТ «Кулибин» Нижегородская область;

14. ОЭЗ ППТ «Алга» Республика Башкортостан;

15. ОЭЗ ППТ №»Доброград-1» Владимирская область.

2. Технико-внедренческие зоны (особые экономические зоны технико-внедренческого типа):

1. ОЭЗ «Технополис «Москва» Москва;

2. ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область;

3. ОЭЗ ТВТ «Исток» Московская область;

4. ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург;

5. ОЭЗ ТВТ «Томск» Томск;

6. ОЭЗ ТВТ «Алмаз» Саратовская обилась;

7. ОЭЗ «Иннополис» Республика Татарстан.

Далее проведем сравнение основных параметров управления зонально-кластерными образованиями в контексте их эффективности в части роли «полюсов роста» и звена трансфера и генерации технологий в нашей стране, Китае и Японии (таблица 2).

Таблица 2. Сравнение основных параметров управления зонально-кластерными образованиями в контексте их эффективности в части роли «полюсов роста» и звена трансфера и генерации технологий

(сформулировано авторами)

|

|

Страна

| ||

|

Параметр

|

Китай

|

Япония

|

Россия

|

|

Цель

– трансферт передовых технологий, их диффузия в экономику страны, последующее

самостоятельное технологическое развитие

|

Достигнута

|

Достигнута

|

Не

достигнута

|

|

Административная

составляющая

|

Жесткое

планирование и управление производственным развитием зоны, научным аспектом

трансфера технологий, подготовка ресурсов и кадров

|

Планирование

системного развития производственного потенциала страны, обеспечение

первичных закупок технологий, подготовка кадров

|

Инициация

зоны и первичное инфраструктурное обеспечение

|

|

Институциональная

составляющая

|

Налоговое

стимулирование развития инновационных промышленных производств

|

Налоговое

стимулирование развития инновационных промышленных производств

|

Налоговое

стимулирование развития промышленных производств

|

|

Взаимодействие

с ведущими научными и научно-образовательными организациями региона

|

Интенсивное

|

Интенсивное

|

Слабое

|

|

Эффективность

в качестве «полюса роста» территории

|

Эффективно

|

Эффективно

|

Малоэффективно

|

Таким образом, в нашей стране система формирования и управления зонально-кластерными образованиями в контексте их эффективности в части роли «полюсов роста» и звена трансфера и генерации технологий не выполнила своих задач. Что, тем не менее, говорит не о неэффективности самого инструмента, а лишь о неэффективности его использования.

Заключение

На основе приведенного анализа и рассмотрения отечественной действительности можно заключить, что большинство особых зон за период своего функционирования показывают невысокую эффективность, а использование особых зон как инструмента промышленной политики в нашей стране в настоящее время не получило повсеместного применения. Сравнивая опыт Японии и КНР, можно сделать вывод о необходимости системного подхода к формированию комплексных программ развития промышленности с применением инструментария кластерной политики и создания особых зон на региональном и национальном уровне, что на данном этапе представлено в отечественной экономике на начальном уровне.

Основной проблемой в данном случае является определение необходимого инструментария управления зонально-кластерными образованиями в контексте их эффективности в части роли «полюсов роста» и звена трансфера и генерации технологий с учетом оптимизации сочетания методов административного и институционального регулирования в контексте обеспечения общей эффективности хозяйственной системы.

При этом определение путей эффективного функционирования подобных образований в условиях формирующейся системы мобилизационной экономики должно стать направлением дальнейших исследований, приобретающих возрастающую актуальность в условиях прогнозируемого дефицита ресурсов.

[1] По информации с официального сайта АО «Особые экономические зоны». URL: http://www.russez.ru/oez/industrial/ (дата обращения 25.09.2022).

Источники:

2. Воловик Н.П., Приходько С.В. Особые экономические зоны. / Монография. - М.: ИЭПП, 2017. – 268 c.

3. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Титова М.В., Сухина Ю.В., Назаренко В.С. Динамика, экономические и правовые особенности развития государственно-частного партнерства в регионах России // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 9. – c. 2189-2206. – doi: 10.18334/epp.11.9.113515.

4. Дробот Е.В. Концептуальная модель формирования конкурентоспособности приграничного региона // Экономические отношения. – 2012. – № 2. – c. 6-10. – doi: 10.18334/.37376.

5. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Ярикова Е.В. Пространственное развитие России: проблемы дифференциации в условиях глобализации // Экономические отношения. – 2019. – № 2. – c. 855-866. – doi: 10.18334/eo.9.2.40811.

6. Дробот Е.В., Ярикова Е.В. Факторы регионального развития России: влияние пространства и расстояний и возможности их нивелирования // Экономические отношения. – 2019. – № 3. – c. 1775-1784. – doi: 10.18334/eo.9.3.40837.

7. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Авцинова А.А., Журавлева О.В. Совершенствование методики экспертной оценки бизнес-плана проекта для резидентов особых экономических зон // Экономические отношения. – 2019. – № 2. – c. 1137-1150. – doi: 10.18334/eo.9.2.40792.

8. Иванова А.А. Государственная политика управления стратегическими отраслями экономики: методы, инструменты, технология // Российское предпринимательство. – 2017. – № 18. – c. 2615-2624. – doi: 10.18334/rp.18.18.38312.

9. Жаркова Н.Н. Интеграция кластера и особой экономической зоны как инструмент реализации Концепции 2020 // Экономика, предпринимательство и право. – 2017. – № 2. – c. 95-102. – doi: 10.18334/epp.7.2.38407.

10. Макаров И.Н., Дробот Е.В., Авцинова А.А., Филоненко Н.Ю. Пространственное развитие России: проблемы межрегиональной дифференциации // Экономические отношения. – 2019. – № 4. – c. 2953-2964. – doi: 10.18334/eo.9.4.41347.

11. Макаров И.Н., Соловьева В.В., Левчегов О.Н., Крылова А.Д. Налоговый механизм интенсификации креативной деятельности в ГЧП-проектах и особых экономических зонах: организационный и финансово-правовой аспект // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 12. – c. 2847-2856. – doi: 10.18334/epp.11.12.114095.

12. Булавко О.А. Особые экономические зоны как катализатор развития российской промышленности // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – № 4. – c. 987-996. – doi: 10.18334/epp.10.4.100775.

13. Демидова И.А. Особые экономические зоны портового типа в России и Объединенных Арабских Эмиратах // Экономические отношения. – 2020. – № 2. – c. 425-436. – doi: 10.18334/eo.10.2.110294.

14. По информации с официального сайта АО «Особые экономические зоны». [Электронный ресурс]. URL: http://www.russez.ru/oez/innovation.

15. Ползунова Н.Н. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных промышленных предприятий. / Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. - М., 2017.

16. Подольская Т.В., Сингх М.А., Шкель Ф.Е. Проблемы обеспечения глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического развития в условиях пандемии COVID-19 (опыт Китая) // Экономические отношения. – 2021. – № 2. – c. 265-280. – doi: 10.18334/eo.11.2.111959.

Страница обновлена: 20.12.2025 в 08:47:42

Download PDF | Downloads: 38 | Citations: 1

The zonal cluster approach as a public policy tool for managing the development of economic systems

Makarov I.N., Sotnikov N.B.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 12, Number 10 (October 2022)

Abstract:

The article is devoted to the analysis of the possibilities of using special economic zones and other zonal cluster formations as tools of state policy. The authors note that the main problem in this case is to determine the necessary tools for managing zonal cluster formations in the context of their effectiveness in terms of the role of "poles of growth" and the link of technology transfer and generation, taking into account the optimization of administrative and institutional regulation methods in order to ensure the overall efficiency of the economic system. At the same time, existing models of such entities and their management should be improved due to the need to solve the problems of the rapidly changing economic system of the country.

Keywords: public policy, special economic zones, governance, development, economic system

JEL-classification: R11, R12, R13, R58

References:

Akramov A.U. (2017). Analiz opyta funktsionirovaniya svobodnyh ekonomicheskikh zon Rossii i Kitaya i vozmozhnosti ego ispolzovaniya v Uzbekistane [Analysis of the experience of functioning of free economic zones of Russia and China and possibilities for their implementation in Uzbekistan]. Economics. 1 (3). 109-122. (in Russian). doi: 10.18334/asia.1.3.38529.

Bulavko O.A. (2020). Osobye ekonomicheskie zony kak katalizator razvitiya rossiyskoy promyshlennosti [Special economic zones as a catalyst for the development of Russian industry]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (4). 987-996. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.4.100775.

Demidova I.A. (2020). Osobye ekonomicheskie zony portovogo tipa v Rossii i Obedinennyh Arabskikh Emiratakh [Port special economic zones in Russia and in the United Arab Emirates]. Journal of International Economic Affairs. (2). 425-436. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.2.110294.

Drobot E.V. (2012). Kontseptualnaya model formirovaniya konkurentosposobnosti prigranichnogo regiona [Conceptual model of the border region competitiveness formation]. Journal of International Economic Affairs. 2 (2). 6-10. (in Russian). doi: 10.18334/.37376.

Drobot E.V., Makarov I.N., Avtsinova A.A., Zhuravleva O.V. (2019). Sovershenstvovanie metodiki ekspertnoy otsenki biznes-plana proekta dlya rezidentov osobyh ekonomicheskikh zon [Improving the methodology of expert evaluation of the project business plan for residents of special economic zones]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1137-1150. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40792.

Drobot E.V., Makarov I.N., Titova M.V., Sukhina Yu.V., Nazarenko V.S. (2021). Dinamika, ekonomicheskie i pravovye osobennosti razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v regionakh Rossii [Dynamics, economic and legal particularities of the public-private partnership development in the Russian regions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (9). 2189-2206. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.9.113515.

Drobot E.V., Makarov I.N., Yarikova E.V. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy differentsiatsii v usloviyakh globalizatsii [Spatial development of Russia: problems of differentiation in the conditions of globalization]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 855-866. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40811.

Drobot E.V., Yarikova E.V. (2019). Faktory regionalnogo razvitiya Rossii: vliyanie prostranstva i rasstoyaniy i vozmozhnosti ikh nivelirovaniya [Factors of regional development of Russia: the influence of space and distance and the possibility of their leveling]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 1775-1784. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40837.

Ivanova A.A. (2017). Gosudarstvennaya politika upravleniya strategicheskimi otraslyami ekonomiki: metody, instrumenty, tekhnologiya [State policy for management of strategic sectors of economy: methods, tools, technology]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (18). 2615-2624. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.18.38312.

Makarov I.N., Drobot E.V., Avtsinova A.A., Filonenko N.Yu. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy mezhregionalnoy differentsiatsii [The spatial development of Russia: problems of interregional differentiation]. Journal of International Economic Affairs. 9 (4). 2953-2964. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.41347.

Makarov I.N., Soloveva V.V., Levchegov O.N., Krylova A.D. (2021). Nalogovyy mekhanizm intensifikatsii kreativnoy deyatelnosti v GChP-proektakh i osobyh ekonomicheskikh zonakh: organizatsionnyy i finansovo-pravovoy aspekt [Tax mechanism of creative activity intensification in PPP projects and special economic zones: organizational, financial and legal aspects]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (12). 2847-2856. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.12.114095.

Podolskaya T.V., Singkh M.A., Shkel F.E. (2021). Problemy obespecheniya globalnoy konkurentosposobnosti i ustoychivogo ekonomicheskogo razvitiya v usloviyakh pandemii COVID-19 (opyt Kitaya) [Challenges of ensuring global competitiveness and sustainable economic development in the context of the Covid-19 pandemic (China's experience)]. Journal of International Economic Affairs. 11 (2). 265-280. (in Russian). doi: 10.18334/eo.11.2.111959.

Polzunova N.N. (2017). Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm obespecheniya konkurentosposobnosti vysokotekhnologichnyh promyshlennyh predpriyatiy [Organisational and economic mechanism to ensure the competitiveness of high-tech industrial enterprises] M.. (in Russian).

Volovik N.P., Prikhodko S.V. (2017). Osobye ekonomicheskie zony [Special economic zones] M.: IEPP. (in Russian).

Zharkova N.N. (2017). Integratsiya klastera i osoboy ekonomicheskoy zony kak instrument realizatsii Kontseptsii 2020 [Integration of a cluster and a special economic zone as a tool for implementing the Concept 2020]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 7 (2). 95-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.7.2.38407.